Historia de la filosofía de la historia para niños

La historia de la filosofía de la historia es el estudio de cómo surgió y evolucionó una parte de la filosofía que se dedica a entender el significado, el propósito y las leyes que rigen los eventos históricos.

Aunque la idea de "filosofía de la historia" se le atribuye a Voltaire en 1765 con su obra Filosofía de la historia, ya antes hubo pensadores que reflexionaron sobre el tema. Por ejemplo, Ibn Jaldún en 1377, con su obra Muqaddima, propuso una idea de la historia que se repite en ciclos, por lo que se le considera uno de los primeros en este campo. También, en 1566, Jean Bodin usó un término parecido en su libro Método para el conocimiento fácil de la historia. Y en 1725, Giambattista Vico desarrolló una filosofía de la historia en su obra Principios de ciencia nueva.

Hoy en día, se reconoce que la filosofía de la historia tiene muchos orígenes, no solo en Europa, sino también en civilizaciones como la islámica y la china. Incluso desde la Edad Antigua ya existían ideas filosóficas sobre la historia, aunque no como una disciplina separada. Obras como Sobre la malicia de Heródoto de Plutarco y Cómo debe escribirse la historia de Luciano de Samósata fueron importantes para una primera teoría de la historia.

A pesar de sus diversos orígenes, hay un acuerdo en que la filosofía de la historia se estableció como una rama formal de la filosofía entre los siglos XVIII y XIX. Esto fue gracias a Georg Hegel, profesor en la Universidad Humboldt de Berlín, quien dio el primer curso de filosofía de la historia universal en 1822. Sus clases se publicaron después de su muerte en 1837, bajo el título Lecciones sobre la filosofía de la historia universal.

Según Robin George Collingwood, la filosofía de la historia tardó en desarrollarse porque los filósofos se enfocaban en las matemáticas, la teología y las ciencias naturales. Pero con el interés en la historia durante la Ilustración y el Romanticismo, se dieron cuenta de que necesitaban una forma de entender el conocimiento del pasado, y así nació esta disciplina.

Actualmente, se reconocen tres etapas principales en la historia de la filosofía de la historia: la filosofía especulativa (que busca el sentido general de la historia), la filosofía crítica (que analiza cómo se construye el conocimiento histórico) y las tesis narrativas (que se enfocan en cómo se cuentan las historias).

Contenido

- Filosofía de la historia en la Antigüedad

- Filosofía de la historia en la Edad Media

- Filosofía de la historia en la Edad Moderna

- Nicolás Maquiavelo: La Política como Motor de la Historia

- Jean Bodin: La Historia Perfecta

- Francis Bacon: Historia y Memoria

- Giambattista Vico: El Fundador de la Filosofía de la Historia

- Voltaire: La Historia Profana y la Razón

- Montesquieu: Las Leyes que Mueven la Historia

- Turgot: El Progreso Constante

- Georg Hegel: La Razón y la Libertad en la Historia

- Karl Marx: El Materialismo Histórico

- Filosofía de la historia contemporánea

- Historicismo: La Historia como Conocimiento

- = Benedetto Croce: La Historia es Vida

- Idealismo: La Mente en la Historia

- = Robin Collingwood: Recrear el Pensamiento

- = Michael Oakeshott: La Historia como Experiencia

- Filosofía Analítica: La Lógica de la Explicación Histórica

- = Carl Hempel: Leyes en la Historia

- = William Walsh: La Coligación Histórica

- = Patrick Gardiner: Explicación Causal y Racional

- Teoría Crítica: Cuestionando el Progreso

- = Walter Benjamin: La Historia como Catástrofe

- = Herbert Marcuse: La Represión Social

- = Theodor Adorno y Max Horkheimer: La Razón Instrumental

- Tesis Narrativas: La Historia como Relato

- = Louis O. Mink: La Narrativa Histórica

- = Hayden White: La Imaginación Histórica

- = Frank Ankersmit: La Representación del Pasado

- Hermenéutica: La Interpretación de la Historia

- = Paul Ricoeur: Tiempo y Relato

- Galería de imágenes

- Véase también

Filosofía de la historia en la Antigüedad

En la Edad Antigua, el pensamiento mítico, que se centraba en los dioses, dificultaba el nacimiento de la historia tal como la conocemos. Para que la historia surgiera, era necesario que se empezara a dar importancia a los hechos de los seres humanos.

El discurso histórico, a diferencia de la epopeya (que separaba el tiempo de los hombres y el de los dioses), unió el pasado y el presente, situando los eventos en una línea de tiempo. Así, apareció la idea de "acontecimiento", un hecho que ocurre en la vida humana y no en un plano atemporal o sagrado.

Los primeros historiadores, llamados logógrafos, comenzaron a registrar hechos pasados, dejando de lado las leyendas. Esto sentó las bases tanto para la filosofía como para la historia, que nacieron al mismo tiempo. Los historiadores se dedicaron a investigar la realidad de forma objetiva.

Para los griegos, la historia era un conocimiento que se obtenía mediante la investigación y la indagación, no por tradiciones antiguas como los mitos. La palabra griega Ιστορ significaba "testigo" o "juez", y el verbo Ιστορεω significaba "investigar". De ahí viene el término "historia" en muchas lenguas.

Los romanos entendían la historia de manera similar. Por ejemplo, Tácito usaba el término historiae para los eventos que él mismo había vivido y Annales para los anteriores. La historia, al surgir de la investigación, se enfocaba en eventos cercanos, más fáciles de indagar.

La historiografía griega clásica, con figuras como Heródoto y Tucídides, se basaba en la indagación y en los testimonios de quienes presenciaron los hechos. A menudo, los historiadores también usaban sus propias experiencias.

Heródoto: El Padre de la Historia

Heródoto de Halicarnaso es considerado el padre de la historia porque gran parte de su obra se ha conservado. Para él, la historia tenía dos significados:

- El relato de los acontecimientos.

- La investigación de las causas de esos acontecimientos.

Heródoto identificó tres tipos de causas principales para explicar los eventos históricos:

- Causas psicológicas individuales: Las pasiones y motivaciones de las personas, como la ambición o la venganza, que los llevan a actuar.

- Causas político-sociales: Las diferencias entre las estructuras sociales y políticas, como la lucha entre griegos y persas.

- Causas más allá de la historia: Ideas como el destino (Moira), la necesidad (Ananké) o la providencia (Némesis), que, aunque irracionales, Heródoto creía que influían en los eventos.

Tucídides: La Historia y la Voluntad de Poder

Al igual que Heródoto, Tucídides creía que la función del historiador era explicar las razones y causas de los hechos. Él también usó diferentes niveles de explicación:

- Causas secundarias: Los pretextos que los políticos usan para justificar sus acciones, como en la diplomacia.

- Causas verdaderas: Series de eventos más profundos que provocan un hecho. Tucídides pensaba que la guerra, por ejemplo, era la expresión de un conflicto vital más profundo.

- La esencia de la humanidad: La razón principal que mueve la historia es el imperialismo, la voluntad de poder.

Para Tucídides, la voluntad de poder es lo que impulsa la acción histórica y la naturaleza humana. Cuando las personas actúan de forma inteligente, buscan el interés de su ciudad, lo que a veces lleva a dominar a otras. Esto lo conecta con los sofistas, quienes defendían el derecho natural del más fuerte. Tucídides concluye que la ley última que rige la historia es la ley de la fuerza.

Platón: La Historia como Opinión

Platón tenía una visión negativa del conocimiento histórico. Para él, la historia no podía ser una ciencia porque se basaba en el mundo sensible, que es cambiante. El conocimiento verdadero (ciencia o episteme) solo se podía obtener de ideas inmutables.

Platón dividía el conocimiento en dos niveles:

- Opinión (doxa): Conocimiento del mundo sensible, que es cambiante y no se puede razonar como verdadero. La historia, al estudiar los hechos humanos, pertenecía a este nivel.

- Ciencia (episteme): Conocimiento del mundo inteligible, que es inmutable y perpetuo.

Así, para Platón, la historia era un conocimiento de segundo grado, que a lo sumo podía ser "verosímil" (parecido a la verdad), pero no una ciencia.

Platón usó mitos para explicar su teoría de la historia, dividiéndola en dos eras separadas por un gran desastre. En la primera, los hombres vivían sin preocupaciones bajo el cuidado de los dioses. Después del desastre, en la segunda era, la humanidad tuvo que valerse por sí misma.

Para Platón, las sociedades humanas surgieron por necesidad (el ser humano es débil y necesita vivir en grupo) y por sociabilidad natural (el instinto de estar con otros). Las sociedades evolucionaban y tendían a la decadencia. Él creía que el mejor gobierno era la aristocracia (gobierno de los más sabios), que podía degenerar en timocracia (gobierno de los más valientes), luego en oligarquía (gobierno de los más ricos), y finalmente en democracia (gobierno del pueblo). La peor forma de gobierno era la tiranía, que surgía del caos de la democracia.

Aristóteles: La Historia y lo Particular

El filósofo Aristóteles también estaba de acuerdo con Platón en que la historia no era una ciencia en el sentido estricto. Sus razones eran diferentes: el conocimiento científico, para Aristóteles, debía cumplir ciertas condiciones que la historia no cumplía:

- Esencia: La ciencia busca lo que explica las cosas tal como son. La historia, en cambio, se ocupa de lo accidental, de lo que ocurre, no de lo que "es".

- Universal: El conocimiento científico es general y válido para todo y en todo tiempo. La historia, según Aristóteles, se ocupa de hechos particulares.

- Necesario: La ciencia establece cómo deben ocurrir las cosas. La historia estudia eventos que ocurrieron, pero que podrían no haber ocurrido (son contingentes).

- Causal: La ciencia busca causas que siempre producen un efecto determinado. Los eventos históricos, para Aristóteles, pueden ser azarosos.

- Demostrativo: La ciencia puede demostrar sus afirmaciones. La historia no.

Con Alejandro Magno y la helenización (la expansión de la cultura griega), la historia se volvió más universal, abarcando siglos y diferentes pueblos, no solo uno. Esto fue posible gracias a nuevos métodos que permitían usar obras de historiadores anteriores.

Polibio: La Historia Universal y los Ciclos

La idea principal de Polibio era que la historia debía narrar cómo, cuándo y por qué todas las partes del mundo conocido cayeron bajo el dominio romano.

Para Polibio, la fortuna guiaba los asuntos del mundo, y el historiador debía no solo contar los hechos, sino investigar cómo y cuándo surgieron y terminaron. Él creía que solo el estudio de la historia universal podía dar una visión completa del desarrollo humano.

Polibio estaba convencido de que la historia seguía un proceso cíclico. Desarrolló una teoría de los ciclos constitucionales, llamada anaciclosis, donde explicaba cómo las formas de gobierno se sucedían: la monarquía se convertía en tiranía, esta en aristocracia, luego en oligarquía, después en democracia, y finalmente en una lucha de todos contra todos que llevaba de nuevo al despotismo. Para Polibio, este ciclo era natural y predecible.

La misión del historiador, según Polibio, era interpretar las decisiones de los protagonistas de los hechos. Esto hacía que la historia fuera útil para la política. Aunque no creía que la historia pudiera evitar que los hombres repitieran errores, sí pensaba que fortalecía al ser humano frente a los acontecimientos.

Luciano de Samósata: Cómo Escribir Historia

Luciano de Samósata escribió un tratado corto llamado Cómo debe escribirse la historia, que fue muy popular en el Renacimiento.

Filosofía de la historia en la Edad Media

La llegada del cristianismo a Europa cambió radicalmente la forma de entender la historia. Los hechos sagrados de la Biblia y las vidas de los santos (hagiografía) se volvieron centrales.

En los siglos IV y V, la historia se moldeó según el pensamiento cristiano, rompiendo con las ideas grecorromanas:

- La idea optimista de la historia humana fue reemplazada por la idea del pecado original, que mostraba al hombre como bueno, pero corrompido y necesitado de la ayuda de Dios.

- Se negó la idea de entidades eternas subyacentes a la historia. Para el cristianismo, todo es creado por Dios y es temporal; solo Dios es eterno.

- La concepción cíclica del tiempo (sin principio ni fin) fue reemplazada por una visión lineal. Para el cristianismo, el tiempo tiene un principio (la creación divina) y un final (el Juicio Final). Cada momento es único e irrepetible, y el curso del tiempo es siempre progresivo, sin repeticiones.

El cristianismo tuvo un triple efecto en la concepción de la historia:

- El proceso histórico se vio como la realización de los propósitos divinos. El hombre es un instrumento para los fines de Dios.

- Los agentes históricos (hombres, pueblos, imperios) no son eternos, sino transitorios, creados por Dios para cumplir una función.

- El cristianismo introdujo una visión universalista: todos los hombres son iguales ante Dios, y la historia debe ser universal, mostrando los planes de Dios para toda la humanidad.

Así, en la Edad Media, la filosofía de la historia se convirtió en una Teología de la historia, que buscaba descubrir el plan divino a través de etapas históricas. Toda la historia escrita en esta época se caracterizó por ser:

- Universal: Desde el origen del hombre hasta el fin de las civilizaciones.

- Providencial: Un drama ordenado por Dios.

- Apocalíptica: Dividía el tiempo en un período antes de la redención y otro de luz después del nacimiento de Cristo.

Los pensadores más importantes fueron San Agustín de Hipona y Joaquín de Fiore.

San Agustín: La Ciudad de Dios

En su obra De Civitate Dei (La Ciudad de Dios), San Agustín afirmó que la historia solo tiene sentido si se entiende a la luz de la Revelación divina. El conocimiento de los hechos históricos puede hablar de imperios, pero su significado profundo solo se comprende desde la fe.

San Agustín no actuó como historiador, sino como filósofo de la historia, buscando el significado moral y espiritual de los eventos. Su reflexión es una Teología de la historia, una interpretación a la luz del dogma cristiano. Él vio la historia humana como una lucha entre dos principios: el amor a Dios y el amor a sí mismo. Así, la historia es la lucha entre dos "ciudades" o reinos: la de la carne (los impíos) y la del espíritu (la "ciudad de Dios").

Para San Agustín, la historia es un drama en tres actos:

- Los hombres viven sin leyes y no luchan contra los bienes aparentes.

- Los hombres viven bajo leyes, luchan contra el mundo, pero son derrotados.

- Tiempo de Gracia: Los hombres luchan contra el mundo y vencen con la ayuda divina.

Joaquín de Fiore: Las Tres Edades

Este fraile franciscano del siglo XII interpretó la historia humana a partir del dogma de la Santísima Trinidad. Para Joaquín de Fiore, la historia se divide en tres etapas, cada una manifestando una Persona de la Trinidad:

- Primera Edad: La Edad del Padre (desde la Creación hasta la Encarnación). Época de trabajo y cansancio.

- Segunda Edad: La Edad del Hijo (la época de los clérigos). Gobernado por el estudio y la disciplina.

- Tercera Edad: La Edad del Espíritu Santo (que se realizaría en la Tierra). Época de libertad para todos, donde la Iglesia sería reemplazada por una comunidad de humildad y amor.

Fiore creía que la salvación de la humanidad no llegaría al final de los tiempos, sino que se realizaría dentro del tiempo mismo.

Filosofía de la historia en la Edad Moderna

En el Renacimiento, se sentaron las bases para un nuevo tipo de literatura histórica. La historia empezó a abrirse a los sucesos del pasado y surgió la semilla de la historia científica.

A partir del siglo XVIII, la historia se entendió de dos maneras: como los acontecimientos hechos por el hombre (res gestae) y como el estudio o conocimiento de esos acontecimientos (cognitio o res memoria). Para los pensadores de la época, la historia no solo era una realidad, sino también una ciencia.

Esto planteó dos tipos de problemas a la filosofía:

- Ontológicos: Relacionados con la realidad histórica (res gestae).

- Epistemológicos: Relacionados con la historia como ciencia (res memoria), por ejemplo, si el conocimiento histórico es inmediato o cómo se alcanza la verdad en la historia.

La filosofía del conocimiento histórico se ocuparía tanto de la realidad histórica como de la forma de escribirla (historiografía).

Nicolás Maquiavelo: La Política como Motor de la Historia

Entre los historiadores del Renacimiento, destaca Nicolás Maquiavelo. Él ofreció una visión de la historia dominada por la política. Para Maquiavelo, todos los aspectos de la vida humana se subordinaban a lo político.

Su mayor novedad fue que entendió que el mundo humano no era el de las ciudades ideales (como las de Platón o Tomás Moro), ni la Ciudad de Dios de San Agustín, sino el de las nuevas realidades burguesas y el Estado. Para él, la acción política es un fin en sí misma, al que se someten todos los demás fines de la vida, incluida la libertad y la religión.

El Estado es la máxima expresión de la ambición de dominio, por eso lo político es histórico por naturaleza. Los cambios históricos son transformaciones del sistema político del Estado. Maquiavelo, como Platón, veía un ciclo en las formas de gobierno (monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, demagogia), donde cada una entraba en crisis por su decadencia.

Para Maquiavelo, el hombre vive en la Tierra y sus fines están aquí. La historia es la memoria de los hechos políticos del hombre, y su dinamismo es la expresión de la voluntad de dominio o poder en la naturaleza humana, que permanece constante. Por eso, creía que era posible crear una ciencia política basada en la regularidad de los fenómenos históricos. La historia era un arma fundamental para el político: conocer a los hombres permitía dominarlos.

Jean Bodin: La Historia Perfecta

Jean Bodin, autor de Método para el conocimiento fácil de la historia (1566) y Los seis libros de la República (1576), distinguía entre la historia perfecta (la narración exacta de las acciones pasadas del hombre) y la historia sagrada (el conocimiento de las acciones de Dios, que era para los teólogos).

Para Bodin, el método histórico debía usar solo causas naturales verificables y el mayor número posible de documentos válidos. El historiador debía ser objetivo y mantener la serenidad en sus juicios.

Otros autores de esta escuela de la "historia perfecta" fueron Nicolas Vignier, Louis Le Roy y La Popelinier. Este último, en su obra, afirmaba que el conocimiento histórico es relativo a la cultura y rechazaba las historias antiguas y las crónicas cristianas por mezclar lo histórico con lo teológico. Proclamaba la necesidad de una historia perfecta, que fuera una representación global y comprensiva de todo el devenir humano.

Le Popelinier resumió tres ideas básicas de esta escuela:

- La historia no es solo literatura, sino que debe investigar las causas.

- El objeto de la historia son las civilizaciones, desde sus inicios con la escritura. Para ello, se deben usar todos los vestigios del pasado, incluso canciones y danzas populares.

- La historia debe ser universal en el sentido más estricto.

Francis Bacon: Historia y Memoria

Francis Bacon, un pensador entre el Renacimiento y la Modernidad, influyó en el Empirismo inglés. En su obra Novum Organum, propuso un nuevo método científico.

Bacon dividió el conocimiento humano en tres grandes áreas, cada una asociada a una facultad de la mente:

- Poesía: Imaginación.

- Historia: Memoria.

- Filosofía: Entendimiento.

Dado que la historia está ligada a la memoria, su tarea principal es recordar y registrar el pasado tal como sucedió. Para Bacon, la historia debe centrarse en los hechos y no en un plan divino.

Giambattista Vico: El Fundador de la Filosofía de la Historia

Giambattista Vico es considerado el fundador de la filosofía de la historia, especialmente por su obra Principios de una Ciencia Nueva en torno a la Naturaleza Común de las Naciones (1725). Aunque Voltaire acuñó el término, Vico sentó las bases.

Vico buscaba un nuevo método científico para estudiar la historia, basado en la observación y la experimentación, similar a Bacon y Galileo. Criticaba a Descartes porque creía que la verdad absoluta solo se podía encontrar en lo que el hombre mismo había hecho, y la historia era una de esas cosas.

Para conocer la historia, Vico comparaba su método con las matemáticas. Si estas usan la geometría, la historia debe usar la Filología (estudio del lenguaje) para entender su evolución. Vico también valoraba el mito y la fábula como formas de conocimiento, no por su contenido literal, sino por la enseñanza moral que contenían.

El segundo objetivo de Vico era definir el objeto de estudio de esta nueva ciencia: la génesis y el desarrollo de las sociedades humanas y sus instituciones, impulsado por el sentido común y el sentimiento de pertenencia a una comunidad.

Finalmente, Vico tenía una concepción del progreso humano basada en el concepto de "curso y recurso". Esto significaba que la historia avanzaba y retrocedía, pero cada paso se realizaba en un nivel superior al anterior, creando un progreso en espiral que enriquecía la humanidad.

Voltaire: La Historia Profana y la Razón

Según Cassier, Voltaire fue clave para la teoría de la historia en el Siglo de las Luces. Su obra Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones (1769) fue considerada una historia filosófica del mundo.

El pensamiento de Voltaire se caracterizó por romper con el mito (la divinización de las acciones humanas) y con la historia sagrada de los judíos y cristianos, que introducía la idea de la providencia divina.

Su Ensayo fue una reacción contra la visión providencialista de la historia de Bossuet, que se centraba en la marcha del pueblo de Dios. Voltaire, en cambio, abrió el juicio crítico del historiador a toda la historia de la humanidad.

La característica fundamental de la obra de Voltaire es la secularización, que rompe con la idea de que la historia humana está guiada por la providencia. Para él, la razón crítica debía distinguir la verdad de la opinión y la virtud del interés. Voltaire propuso la historia profana, que considera al hombre como el verdadero sujeto de la historia, no la providencia divina.

Para los Ilustrados, la historia debía dejar de ser una simple narración de hechos para convertirse en una ciencia del conocimiento. La historia debía explicar el trasfondo de los hechos, encontrar la ley general que los rige y explorar por qué sucedieron. Así, Voltaire inauguró la historia crítica, que buscaba eliminar el mito y la superstición, y hacer que la humanidad aprendiera a pensar.

Voltaire creía que la tarea del filósofo de la historia era leer la historia de forma filosófica para oponer la razón a los fanatismos. Los historiadores debían explicar los acontecimientos pasados con principios razonables, no solo repetir lo que decían las fuentes.

Al escribir su Ensayo, Voltaire no pretendía contar todos los acontecimientos, sino las verdades útiles que se desprendían de ellos, conociendo el espíritu, la moral y las costumbres de los pueblos. Para él, el objetivo de la historia era retratar las acciones de civilizaciones y naciones, no solo de individuos. Debía narrar los pasos del hombre desde la barbarie hasta la cultura, mostrando el espíritu de las épocas y naciones, incluyendo no solo eventos políticos, sino también religión, arte y ciencias.

Toda la teoría de Voltaire se basa en la idea del progreso de la humanidad, aunque él era menos optimista que otros, dudando de la perfectibilidad del hombre y creyendo que la naturaleza humana era inmutable.

Montesquieu: Las Leyes que Mueven la Historia

El barón de Montesquieu (1689-1755) fue otro filósofo importante de la Ilustración. Su obra más destacada, El espíritu de las leyes, presenta una visión de la historia con un estricto determinismo: todo lo que sucede es una cadena de causa-efecto. Si conocemos los hechos, conoceremos sus causas.

Montesquieu buscaba reducir el aparente caos de las leyes y costumbres de los países, descubriendo las leyes ocultas que mueven la historia. Para él, el clima era una ley muy influyente, ya que la diversidad climática generaba diferentes usos y costumbres.

Creía que la historia no era un cúmulo de casualidades, sino que había leyes que regían el comportamiento de las naciones. La causa física más importante era el clima, pero también existían causas morales que limitaban el efecto de las físicas. Por ejemplo, una sola batalla no podía determinar el fin de una nación, sino un conjunto de causas.

Turgot: El Progreso Constante

Turgot (1727-1781) fue un filósofo francés conocido por su pensamiento económico, pero también se ocupó de la historia. Concibió la historia universal como el progreso constante del ser humano hacia una mayor perfección.

Según Turgot, este progreso es a veces lento y otras más rápido, y se da a través de períodos de crisis y calma. Incluso en las épocas más difíciles, el espíritu humano progresa.

Basándose en Voltaire y Montesquieu, Turgot creía que el progreso histórico estaba guiado por causas generales (físicas y morales), dando preeminencia a las morales. Su aporte más importante fue que cada paso de progreso en un pueblo acelera el ritmo del avance. También anticipó la ley de los tres estadios de Augusto Comte, diciendo que la civilización humana ha pasado por tres etapas: religiosa, metafísica y científica/social.

Georg Hegel: La Razón y la Libertad en la Historia

Las Lecciones sobre la filosofía de la historia universal de Georg Hegel (publicadas póstumamente) recogen sus ideas sobre la historia. Su objetivo era reflexionar filosóficamente sobre la historia mundial, buscando el propósito y el desarrollo de los hechos históricos.

Hegel aplicó su sistema filosófico para desarrollar la idea de que la historia de la humanidad es un proceso racional de progreso constante hacia la libertad.

Según Hegel, la razón ha transitado desde Oriente a Occidente (de Asia a Europa), y esto se ve en cómo cada civilización ha entendido la libertad:

- Oriente (China, India, Mesopotamia): La libertad pertenecía a una sola persona (emperador, rey). El resto eran como niños bajo la tutela de un padre.

- Grecia y Roma: La libertad ya no era solo del gobernante, sino de un número limitado de personas (los ciudadanos).

- Europa germano-cristiana: Se alcanzó un nivel de conciencia donde la libertad es un bien de todos los seres humanos.

Las ideas de Hegel generaron diversas reacciones. Por un lado, se le reconoce por consolidar la filosofía de la historia como una disciplina independiente. Por otro, ha recibido críticas por ser considerado una muestra de totalitarismo, racismo y eurocentrismo.

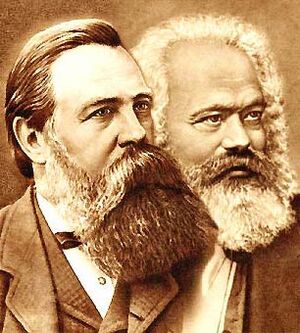

Karl Marx: El Materialismo Histórico

La «concepción materialista de la historia» o «materialismo histórico» (términos creados por Friedrich Engels y el marxista ruso Gueorgui Plejánov), también abreviado como Hismat, se refiere a las ideas y el marco conceptual creado por el filósofo Karl Marx y luego usado por Engels y Plejánov para entender la historia humana. Según el materialismo histórico, "no es el espíritu como en Hegel el que determina la historia" sino una infraestructura representada por las relaciones económicas y los modos de producción de la sociedad.

El materialismo histórico es un marco conceptual marxista para entender la historia. Esto ocurre al explicar las revoluciones políticas y sociales por la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción y por la lucha de clases. Esta visión se opone a la idea de la historia basada en las ideas o en los "grandes hombres". El desarrollo de las fuerzas productivas bajo el comunismo haría posible que todas las necesidades humanas fueran satisfechas, y que la producción no dependiera de la división de la sociedad en clases.

Aunque el materialismo histórico está muy ligado al marxismo, historiadores, sociólogos e intelectuales que no son marxistas han tomado elementos de él para estudiar la historia.

...en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia.Karl Marx, Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política (1859)

...el régimen económico de la producción y la estructuración social que de él se deriva necesariamente en cada época histórica constituye la base sobre la cual se asienta la historia política e intelectual de esa época, y que, por tanto, toda la historia de la sociedad -una vez disuelto el primitivo régimen de comunidad del suelo- es una historia de luchas de clases, de luchas entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, a tono con las diferentes fases del proceso social, hasta llegar a la fase presente, en que la clase explotada y oprimida -el proletariado- no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime -de la burguesía- sin emancipar para siempre a la sociedad entera de la opresión, la explotación y las luchas de clases; esta idea cardinal fue fruto personal y exclusivo de Marx.Friedrich Engels, en el Prólogo de Engels a la edición alemana de 1883 del Manifiesto comunista, (1848)

Filosofía de la historia contemporánea

La filosofía de la historia contemporánea se ha caracterizado por tres aspectos:

- La diversificación del debate, con la participación de filósofos, historiadores, sociólogos y antropólogos.

- La institucionalización, al formar parte de los programas de estudio universitarios.

- La profesionalización, con revistas académicas especializadas como History and Theory y Journal of the Philosophy of History.

Además, ha sido influenciada por diversos movimientos filosóficos de la Edad Contemporánea, como el historicismo, el idealismo, el empirismo lógico, la hermenéutica, el estructuralismo, la filosofía analítica, la teoría crítica, el giro lingüístico, los estudios poscoloniales y la filosofía latinoamericana.

Historicismo: La Historia como Conocimiento

= Benedetto Croce: La Historia es Vida

La teoría de Croce es muy historicista; la historia también tiene un horizonte preciso de conocimiento, porque en primer lugar es conocimiento, y conocimiento contemporáneo, por lo que la historia no es el pasado, sino que está viva en cuanto su estudio está motivado por un interés que surge en el presente.

La historiografía es, en segundo lugar, útil para comprender la racionalidad más profunda del proceso del espíritu, no siendo un conocimiento abstracto, sino de hechos y experiencias muy precisas. El conocimiento histórico nos ilumina sobre cómo se originaron los hechos.

Croce critica a los ilustrados, y en general a cualquiera que quiera encontrar verdades absolutas que regulen la historia y la trasciendan: la realidad es historia, en su totalidad, y la historia es la vida misma, que se desarrolla de forma independiente siguiendo sus propios ritmos y sus propias razones. Es un camino progresivo que no debe generar desánimo: esta conciencia debe ser confirmada por un esfuerzo constante de los hombres, y sus resultados no son predecibles ni deben darse por sentados.

La Historia se convierte entonces en la historia de la libertad, del modo en que el ser humano evoluciona y realiza su existencia. La libertad se traduce en el plano político en el liberalismo: una especie de religión de la libertad que es esencial en el progreso histórico-político.

Idealismo: La Mente en la Historia

= Robin Collingwood: Recrear el Pensamiento

Collingwood, en los años 30, estaba escribiendo dos obras sobre la historia. La primera era una descripción del desarrollo histórico de la idea de la historia; la segunda, reflexiones filosóficas sobre la historia. Ambas obras quedaron incompletas por la muerte del filósofo; sin embargo, su alumno Thomas M. Knox editó sus manuscritos para ser publicados en 1946 bajo el título La Idea de la historia. Junto al artículo de Carl Hempel de 1942 La función de las leyes generales en la historia, el libro de Collingwood se convirtió en una de las obras más importantes para la filosofía de la historia en el mundo angloparlante, además de ser muy usado como referencia por los historiadores. Louis O. Mink dijo, irónicamente, que Collingwood se convertiría en "el mejor pensador mal conocido de nuestra época".

Collingwood clasificó la historia como una ciencia, definiendo una ciencia como "cualquier conjunto organizado de conocimiento". Sin embargo, diferenció la historia de las ciencias naturales porque sus intereses son distintos: las ciencias naturales se ocupan del mundo físico, mientras que la historia, en su uso más común, se ocupa de las ciencias sociales y los asuntos humanos. Collingwood señaló una diferencia fundamental entre conocer las cosas en el presente o en la naturaleza y conocer la historia. Para conocer el presente se puede observar la "realidad" tal como existe o tiene sustancia en este momento.

Dado que los procesos de pensamiento internos de las personas históricas no pueden percibirse con los sentidos físicos y los hechos históricos pasados no pueden observarse directamente; por lo tanto, la historia debe ser metodológicamente diferente de las ciencias naturales. La historia, al ser un estudio de la mente humana, se interesa en los pensamientos y motivaciones de los actores de la historia, idea que se resume en su frase "toda historia es la historia del pensamiento". Por lo tanto, Collingwood sugirió que un historiador debe "reconstruir" la historia usando la "imaginación histórica" para "recrear" los procesos de pensamiento de personajes históricos basándose en información y evidencia de fuentes históricas. La recreación del pensamiento se refiere a la idea de que el historiador puede acceder no solo a un proceso de pensamiento similar al del actor histórico, sino al proceso de pensamiento mismo.

En la comprensión de Collingwood, un pensamiento es una entidad única accesible al público y, por lo tanto, independientemente de cuántas personas tengan el mismo pensamiento, sigue siendo un pensamiento singular. En palabras del filósofo:

[...] los pensamientos deben distinguirse sobre la base de criterios puramente cualitativos, y si hay dos personas que tienen el mismo pensamiento (cualitativamente), hay (numéricamente) sólo un pensamiento, ya que sólo hay un contenido proposicional.

Por lo tanto, si los historiadores siguen la línea correcta de investigación en respuesta a una fuente histórica y razonan correctamente, pueden llegar al mismo pensamiento que tuvo el autor de la fuente histórica y, al hacerlo, "recrear" ese pensamiento.

Collingwood rechazó lo que consideró "historia de tijeras y engrudo" en la que el historiador rechaza una declaración registrada por un agente de la historia porque contradice otra declaración histórica o porque contradice la propia comprensión del mundo por parte del historiador. Como afirma en Principios de la Historia, a veces un historiador se topa con:

[...] una historia que simplemente no puede creer, una historia característica, tal vez, de las supersticiones o prejuicios de la época del autor o del círculo en el que vivió, pero no creíble para una persona en una era más ilustrada y, por lo tanto, omitida.Los principios de la historia

Esta, sostiene Collingwood, es una forma inaceptable de hacer historia. Las fuentes que hacen afirmaciones que no se alinean con la comprensión actual del mundo aún fueron creadas por sujetos racionales que tenían razones para crearlas. Por lo tanto, estas fuentes son valiosas y deben investigarse más a fondo para llegar al contexto histórico en el que fueron creadas y por qué.

Las ideas de Collingwood sobre la historia han sido muy debatidas desde su publicación, destacando los libros de William Dray, Willem van Der Dussen, Anthony Russell, Heikki Saari y Peter Johnson.

= Michael Oakeshott: La Historia como Experiencia

En su último trabajo publicado en vida, Sobre la historia (1983), Oakeshott volvió a la idea de que la historia es un modo distinto de experiencia, pero esta vez basándose en la teoría de la acción desarrollada en su trabajo previo Sobre la conducta humana (1975). Gran parte de Sobre la historia había surgido de los seminarios de posgrado de Oakeshott en la Escuela de Economía de Londres después de su jubilación, y había sido escrito al mismo tiempo que Sobre la conducta humana, a principios de los años setenta.

Sobre la historia se ha interpretado como un intento esencialmente neokantiano de elaborar las condiciones de posibilidad del conocimiento histórico, trabajo que Dilthey había iniciado. Los primeros tres ensayos establecen la distinción entre el presente de la experiencia histórica y el presente de la experiencia práctica, así como los conceptos de situación histórica, evento histórico y lo que se entiende por cambio en la historia. Sobre la historia incluye un ensayo sobre jurisprudencia («El Estado de Derecho»). También incluye una reinterpretación de la historia de la torre de Babel en un entorno moderno en el que Oakeshott expresa desdén por la voluntad humana de sacrificar la individualidad, la cultura y la calidad de vida por grandes proyectos colectivos. Atribuye este comportamiento a la fascinación por la novedad, la insatisfacción persistente, la codicia y la falta de autorreflexión.A mediados de la década de 1960, Oakeshott declaró su admiración por Wilhelm Dilthey, uno de los pioneros de la hermenéutica.

Filosofía Analítica: La Lógica de la Explicación Histórica

= Carl Hempel: Leyes en la Historia

Carl Hempel, un filósofo neopositivista, propuso en su artículo de 1942 La función de las leyes generales en la historia que la historia, al ser una disciplina que se basa en la experiencia, podría formular leyes históricas como las ciencias naturales. Para ello, los historiadores deberían seguir su propuesta de un modelo nomológico-deductivo. Esta idea generó mucho debate y su obra es considerada un texto clave para entender el interés de la filosofía analítica en la historia.

Las reacciones a sus ideas se manifestaron en varios artículos y libros, destacando los de William Dray, Patrick Gardiner, Arthur Danto y Ernest Nagel. Debido a las críticas, Hempel modificó su propuesta, intentando aplicarla a la explicación de acciones racionales, aunque sin mucho éxito.

= William Walsh: La Coligación Histórica

William Henry Walsh publicó en 1951 la obra Una introducción a la filosofía de la historia, donde propuso por primera vez la distinción entre la filosofía especulativa y crítica de la historia. Su aporte más importante fue el concepto de coligación.

Por coligación, Walsh se refería al proceso por el cual los historiadores pueden explicar un hecho histórico al identificarlo como parte de un proceso más amplio. La ventaja del historiador es que puede ver procesos históricos que los protagonistas de la época no conocían. Por ejemplo, los griegos del siglo V a.C. no sabían que vivían su siglo de oro. Así, el historiador puede explicar un hecho histórico mejor que sus contemporáneos al tener una perspectiva histórica. Gracias a este proceso, los historiadores pueden crear una narración significativa de la historia, superando la simple crónica de eventos.

= Patrick Gardiner: Explicación Causal y Racional

Su principal área de interés fue la filosofía de la historia, lo que le llevó a publicar su tesis The Nature of Historical Explanation en 1952. Este libro es una de sus aportaciones más importantes, principalmente para la consolidación de los estudios en el área de filosofía analítica de la historia, donde el autor explora críticamente dos visiones diferentes e importantes sobre la historia, el modelo nomológico-deductivo de Carl Hempel y el idealismo de Robin G. Collingwood.

Para Gardiner ni el empirismo-lógico de Hempel ni el idealismo de Collingwood son suficientes para representar un modelo de la explicación de la historia. La propuesta del filósofo es sostener una postura intermedia entre ambos extremos, al argumentar que los historiadores explican causalmente la historia de la misma forma que en el uso del lenguaje cotidiano. Es importante notar que la explicación por el lenguaje cotidiano no es inferior a la explicación científica, ambos son igual de válidos en sus respectivos contextos. Además de la explicación causal, Gardiner reconoce la comprensión o explicación racional como parte importante de la historia.

Teoría Crítica: Cuestionando el Progreso

= Walter Benjamin: La Historia como Catástrofe

Walter Benjamin, en Tesis sobre la filosofía de la historia (1940), criticó las filosofías de la historia modernas que usaban las ideas de progreso y tiempo lineal. Para Benjamin, la historia no está guiada por una razón superior. En cambio, la veía como un proceso caótico y confuso, donde predomina una visión de la historia "ganadora", que es violenta y opresiva hacia los demás.

= Herbert Marcuse: La Represión Social

Herbert Marcuse, en Eros y civilización (1955), cuestionó la idea de Sigmund Freud de que la naturaleza humana busca el placer, pero es reprimida por la sociedad. Para Freud, la historia sería un conflicto entre el deseo y la sociedad. Marcuse argumentó que esto no es necesariamente cierto, ya que la sociedad actual es una construcción histórica y social, y la civilización implicó la eliminación de la libertad humana.

= Theodor Adorno y Max Horkheimer: La Razón Instrumental

En La dialéctica de la Ilustración (1944), Theodor Adorno y Max Horkheimer criticaron la razón ilustrada, especialmente la idea de un progreso continuo a través de la razón. Para ellos, esta razón no era objetiva, sino puramente instrumental, enfocada en el desarrollo de la técnica para dominar a otros y a la naturaleza. Su crítica a esta filosofía de la historia apunta al carácter productivo y tecnológico de la sociedad contemporánea, que, aunque ha aumentado la productividad económica, usa estos avances como un instrumento de dominio por parte de un sector social privilegiado.

Tesis Narrativas: La Historia como Relato

= Louis O. Mink: La Narrativa Histórica

La contribución de Mink a la historia y la filosofía de la historia fue enfatizar la necesidad de que la historia vea su narración de una forma similar a otras narraciones, especialmente con la narrativa de la ficción. Mink también afirmó que pensar la historia como "una fiel representación del pasado" ha dado lugar a numerosas hipótesis entre los historiadores que plantean graves problemas al distorsionar la historia.

De acuerdo a Paul Ricoeur, el acto configurante de Mink lleva al extremo el carácter sintético de la actividad narrativa; sin embargo, la ausencia de referencias a la estructura de la narración de ficción como la "trama" muestran una insuficiencia en el análisis de Mink. El filósofo también jugó un papel importante en el estudio de las novelas de James Joyce. En su libro A Finnegans Wake Gazetteer (1978) documenta todos los lugares nombrados en la obra Finnegans Wake. El interés de Mink por James Joyce no es periférico a su reflexión filosófica, Finnegans Wake había integrado una estructura cíclica del tiempo y la historia, influenciada por La ciencia nueva de Giambattista Vico.

= Hayden White: La Imaginación Histórica

El mayor aporte de Hayden White a la filosofía de la historia se encuentra en su obra Metahistoria: la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX publicada en 1973. Considerando el contexto desarrollado hasta ese momento y a la historia como una ciencia y un arte, White se propuso contrapesar el amplio desarrollo de las tesis científicas de la filosofía analítica de la historia argumentado a favor del valor artístico de la historia. White comienza sosteniendo que la historia no se puede separar de la ficción, rompiendo con la tradición heredada desde Aristóteles cuando separó tajantemente a la historia de la poesía. También sostiene que la historia no puede separarse de la filosofía de la historia. Para White, la diferencia entre los historiadores y los filósofos de la historia está en el hincapié, no en el contenido, es decir, los historiadores realizan implícitamente una filosofía de la historia sus obras.

Analizando tanto la obra de historiadores como de filósofos de la historia del siglo XIX, referidos como pensadores históricos, White sostiene lo siguiente: un tropo del lenguaje y su correspondiente protocolo lingüístico constituyen la metahistoria de una obra histórica, es decir, su estilo historiográfico.

Los argumentos que desarrolla para defender su tesis son los siguientes:

- Primero, cada pensador histórico tiene una estrategia prefigurativa de la historia que se transforma en su estilo historiográfico. White identifica cuatro tipos de estrategias prefigurativas que corresponden a cuatro tropos del lenguaje: la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía.

- Segundo, cada pensador histórico posee un estilo historiográfico constituido por tres dimensiones: epistemológico, estético y moral.

- Tercero, las tres dimensiones de un estilo historiográfico corresponden a tres modos de explicación:

- Dimensión epistemológica: explicación por argumentación formal.

- Dimensión estética: explicación por la trama.

- Dimensión moral: explicación por implicación ideológica.

- Cuarto, cada modo de explicación posee cuatro modos de articulación:

- Explicación por argumentación formal: el formismo, el organicismo, el mecanicismo y el contextualismo.

- Explicación por la trama: la novela o romance, la comedia, la tragedia y la sátira.

- Explicación por implicación ideológica: el anarquismo, el conservadurismo, el radicalismo y el liberalismo.

La tesis de White es representada de la siguiente forma:

| DIMENSIÓN | MODO DE EXPLICACIÓN | MODO DE ARTICULACIÓN |

|---|---|---|

| Estética | Explicación por la trama o

modo de tramar |

Romance, Comedia, Tragedia o Sátira |

| Epistemológica | Explicación por argumentación formal o

modo de argumentación |

Formismo, Organicismo, Mecanicismo o Contextualismo |

| Moral | Explicación por argumentación ideológica o

modo de implicación ideológica |

Anarquismo, Conservadurismo, Radicalismo o Liberalismo |

Un estilo historiográfico es el resultado de la mezcla de un modo de articulación de cada dimensión. Por ejemplo, para White el filósofo Georg Hegel es un autor que usa el tropo literario de la sinécdoque al tener un elemento estético cómico, un elemento epistemológico organicista y un elemento moral conservador.

El análisis completo de White sobre filósofos e historiadores del siglo XIX es el siguiente:

| Tropo | Historiador | Filósofo | Estética o

modo de tramar |

Epistemología o

modo de argumentar |

Moral o

modo de implicación ideológica |

|---|---|---|---|---|---|

| Metáfora | Jules Michelet | Friedrich Nietzsche | Romance | Formista | Anarquista |

| Metonimia | Alexis de Tocqueville | Karl Marx | Tragedia | Mecanicista | Radical |

| Sinécdoque | Leopold von Ranke | Gerog W. F. Hegel | Comedia | Organicista | Conservador |

| Ironía | Jacob Burckhardt | Benedetto Croce | Sátira | Contextualista | Liberal |

= Frank Ankersmit: La Representación del Pasado

En la década de 1980, Frank Ankersmit desarrolló una filosofía narrativista de la historia, donde sostiene que el orden y la coherencia que el historiador da a los hechos del pasado se presentan en una "narrativa" histórica. En la década de 1990, enmarcó su tesis en una filosofía de la representación histórica; según la cual el historiador no "traduce" un significado supuestamente presente en el pasado a la historiografía, sino que crea un significado histórico en su representación del pasado, que puede verse como un sustituto del pasado mismo. Dado que la palabra "narrativa" invita a asociaciones no deseadas con la novela, Ankersmit pronto la reemplazó por la palabra "representación". En esto es donde su filosofía de la historia difiere básicamente de la de Louis O. Mink o Hayden White. Ankersmit analizó la noción de representación con la lógica y la metafísica de Gottfried Wilhelm Leibniz. De acuerdo a Ankersmit ningún filósofo en la historia del pensamiento occidental concedió a la representación un lugar más central que Leibniz. En su obra posterior, Ankersmit se concentra en la cuestión de la racionalidad histórica; su objetivo entonces es establecer sobre qué bases racionales los historiadores prefieren una representación del pasado por sobre otra. Leibniz es aquí también su guía. Aunque a menudo se percibe a Ankersmit como un posmodernista, su trabajo también puede verse como una inspiración del historiador del siglo XIX Friedrich Meinecke y como "un deseo casi neokantiano de contrarrestar la hegemonía de la ciencia en la historia y la política".

Hermenéutica: La Interpretación de la Historia

= Paul Ricoeur: Tiempo y Relato

En 1983, 1984 y 1985, Paul Ricoeur publicó los tres volúmenes de Temps et Recit (Tiempo y Relato), donde destaca las similitudes entre la forma en que se organiza el tiempo en la historiografía y en la literatura. Aquí se ve el deseo de Ricœur de conectar la reflexión filosófica sobre la naturaleza de la narrativa con el enfoque lingüístico y poético.

Ricœur, aunque no practicaba la filosofía de la historia directamente, se interesó en la historia desde una perspectiva filosófica. En Histoire et vérité (1955), intentó definir la naturaleza del concepto de verdad en la historia y diferenciar la objetividad en la historia de la objetividad en las llamadas ciencias exactas.

Muchos años después, se dedicó a temas culturales e históricos con un enfoque fenomenológico y hermenéutico. Contribuyó al debate sobre la memoria, el deber de la memoria y la memoria cultural en Memoria, Historia, Olvido (2000).

Galería de imágenes

Véase también

- Historiología

- Filosofía de la historia