Historia del republicanismo español para niños

La historia del republicanismo en España es el relato de cómo la idea de una república, un sistema de gobierno donde el jefe de Estado no es un rey sino un presidente elegido por el pueblo, ha evolucionado en España. Esta idea comenzó a tomar fuerza a finales del siglo XVIII, influenciada por la República en Francia. Los primeros pasos importantes se dieron durante el Trienio Liberal (1820-1823).

El movimiento republicano se fue formando durante el reinado de Isabel II (1833-1868). Un momento clave fue la creación del Partido Demócrata en 1849. Después de la revolución de 1868 que puso fin a la monarquía de Isabel II, este partido se transformó en el Partido Republicano Democrático Federal. Este partido fue el protagonista de la primera vez que España tuvo una república: la Primera República española (1873-1874).

Tras un largo periodo de monarquía conocido como la Restauración borbónica en España (1875-1931), llegó una segunda oportunidad para los ideales republicanos con la Segunda República española (1931-1939). Sin embargo, esta etapa fue interrumpida por un conflicto que llevó a la guerra civil de 1936-1939. Después de la guerra, se estableció una dictadura franquista (1939-1975).

La idea de la República se mantuvo viva en el exilio. Cuando España volvió a la democracia, los principales partidos de la oposición aceptaron la monarquía parlamentaria de Juan Carlos I. Los partidos republicanos históricos no lograron mucho apoyo en las elecciones, excepto en Cataluña con Esquerra Republicana de Cataluña.

Hoy en día, aunque España es una monarquía según la Constitución de 1978, el republicanismo sigue existiendo. Algunas encuestas incluso muestran que cada vez más personas en el país apoyan esta idea.

Contenido

Orígenes del republicanismo en España

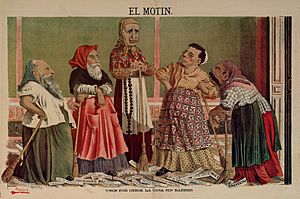

Los inicios del republicanismo en España son un poco complejos. Una gran influencia vino de la Primera República francesa (1792-1799). De Francia también llegaron muchos de los símbolos republicanos, como las banderas de tres colores, las figuras femeninas que representan la libertad (como la marianne) y los gorros frigios.

Antes de la Revolución Francesa, ya se usaba la palabra "república" en España, pero de una forma más académica y entre la nobleza. Un primer momento donde se vieron ideas republicanas fue en la «Conspiración de San Blas» de 1795, aunque en ese plan no se buscaba eliminar al rey, sino limitar su poder.

Fue durante el Trienio Liberal (1820-1823) cuando surgieron las primeras muestras de republicanismo dentro de los liberales más radicales, llamados «exaltados». Sin embargo, en esa época, la mayoría de los liberales y, sobre todo, los que apoyaban la monarquía, veían la República de forma muy negativa, pensando que traería caos a la sociedad. Por eso, a menudo llamaban a los republicanos «anarquistas».

Después de que la monarquía absoluta regresara en 1823, las ideas republicanas en España, a menudo mezcladas con el federalismo (la idea de que el país se organice en estados o regiones con cierta autonomía), se desarrollaron entre los liberales exiliados. Algunos periódicos en el extranjero defendían el sistema republicano. Por ejemplo, en 1826, José Canga Argüelles y Cifuentes publicó un libro elogiando el republicanismo de los países americanos que se habían independizado.

Otro exiliado, Ramón Xaudaró y Fábregas, publicó en 1832 un texto importante sobre cómo organizar una república federal en España, basándose en los antiguos reinos históricos. Aunque estos escritos no tuvieron un impacto inmediato, fueron importantes para el futuro del republicanismo.

El reinado de Isabel II (1833-1868)

La década de 1830

Cuando el rey Fernando VII murió en 1833, comenzó un proceso para acabar con el antiguo sistema de gobierno en España. Durante este tiempo, hubo mucha actividad republicana, especialmente en Barcelona. En 1835, Ramón Xaudaró y Fábregas publicó el periódico El Catalán, donde defendía ideas democráticas y la forma de gobierno republicana. Xaudaró fue parte de una junta revolucionaria y luego fue fusilado por su participación en las bullangas (protestas populares) de mayo de 1837.

En Barcelona, en 1837, se empezó a hablar de un «partido democrático». Además de la prensa, las sociedades secretas también ayudaron a difundir las ideas republicanas. Estas sociedades luchaban contra la monarquía y también se oponían a la influencia de la Iglesia en la política.

A finales de la década de 1830, las ideas republicanas se hicieron más claras. La Constitución española de 1837 decepcionó a los liberales más radicales, que esperaban más cambios. En Barcelona, Abdón Terradas, ya conocido como republicano, lideró un grupo que abandonó el Partido Progresista. El 13 de junio de 1842, Terradas y sus seguidores proclamaron la República en Figueras, su ciudad natal, aunque solo por unas horas. Después, Terradas continuó su activismo desde el periódico El Republicano.

La década de 1840

El republicanismo creció durante la regencia de Espartero (1840-1843) no solo en Barcelona, sino también en Madrid, donde se publicaron periódicos como El Huracán y El Cangrejo. En las Cortes (el parlamento), había diputados del Partido Progresista que simpatizaban con las ideas democráticas, como el poeta José de Espronceda.

En las elecciones municipales de 1841, los candidatos republicanos ganaron en ciudades como Sevilla, Valencia y San Sebastián, y tuvieron buenos resultados en otras. Sin embargo, muchos republicanos se unieron a la izquierda del Partido Progresista, por lo que no todos los votos eran directamente para la República. La época de Espartero fue clave para que el movimiento democrático se consolidara como un partido independiente.

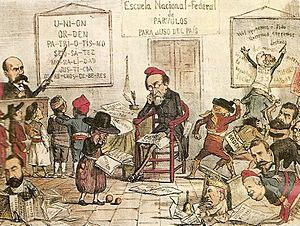

Durante la década moderada (1844-1854), los republicanos, aunque debilitados, definieron su programa político. No solo defendían la República como forma de gobierno, sino que buscaban un cambio social profundo. Querían la universalización del sufragio (que todos pudieran votar), eliminar los privilegios sociales, reducir las diferencias entre clases y hacer la vida intelectual y moral más laica, empezando por la escuela primaria. En esos años, "república" y "democracia" se usaban como sinónimos.

Al mismo tiempo, surgió una facción demócrata dentro del Partido Progresista. En 1847, el diputado José María Orense publicó un folleto donde proponía ideas como la abolición del servicio militar obligatorio y el reconocimiento del derecho de asociación, la libertad de prensa y, sobre todo, el sufragio universal. Estas propuestas iban mucho más allá de lo que el partido progresista defendía tradicionalmente.

También en esos años, apareció un grupo influenciado por el socialismo utópico y el republicanismo social francés, que defendía el «derecho al trabajo» (la idea de que la sociedad debe asegurar un trabajo para todos). El líder de este grupo fue Fernando Garrido, quien llegó a Madrid en 1846 para difundir estas ideas.

El Partido Demócrata (1849-1868)

El debate dentro del Partido Progresista se interrumpió con la Revolución de 1848 en Francia, que llevó a la proclamación de la República allí. Esto animó a los demócratas españoles a apoyar claramente la forma de gobierno republicana. En cambio, para los progresistas, los desórdenes en Europa confirmaron su idea de que el sufragio universal debía introducirse poco a poco.

Finalmente, el sector demócrata decidió publicar el «manifiesto de la fracción progresista democrática» el 8 de abril de 1849, que se considera el documento fundacional del Partido Demócrata. En él se defendían el sufragio universal, los derechos de reunión y asociación, una única cámara parlamentaria que representara la soberanía nacional, y la intervención del Estado para reducir las desigualdades sociales, con educación pública, asistencia social y un sistema de impuestos más justo.

En la década de 1850, la ideología del Partido Demócrata se definió mejor gracias a figuras como José Ordax Avecilla, Fernando Garrido y Francisco Pi y Margall. El partido se declaró abiertamente a favor del republicanismo, que para ellos significaba no solo preferir la República, sino una democratización completa de la vida pública, eliminando privilegios sociales y promoviendo la educación y la laicidad.

En 1858, el Manifiesto político de la Junta Nacional del Partido Democrático Español dejó claro que, si había un levantamiento, se debía proclamar la República Democrática. También defendía la libertad de prensa, reunión y asociación, y que la soberanía nacional debía ser real y ejercida por todos a través del sufragio universal. Además, proponía que los intereses locales y provinciales fueran gestionados por los municipios y diputaciones, y los generales por una sola cámara que representara a todas las regiones.

La decisión del Partido Progresista de no participar en las elecciones de 1863 abrió un debate en el Partido Demócrata sobre si debían colaborar con ellos. Finalmente, se impuso la idea de Emilio Castelar de acercarse a los progresistas, lo que llevó a actividades conjuntas entre ambos partidos.

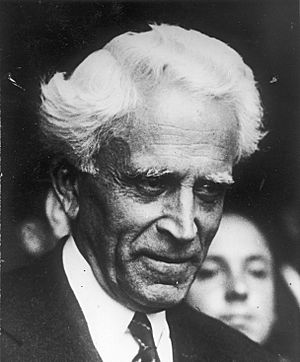

Este acercamiento fue posible gracias a importantes debates internos en el Partido Demócrata. Uno fue sobre la relación entre socialismo y republicanismo. El más importante fue el que enfrentó el federalismo de Francisco Pi y Margall (que buscaba la emancipación de las clases trabajadoras a través de la democracia y la división federal del poder) con el liberalismo democrático de Emilio Castelar. Estas diferencias llevarían a que, después de la Revolución de 1868, el republicanismo tuviera varios proyectos políticos distintos.

El Sexenio Democrático (1868-1874)

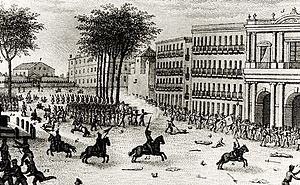

La colaboración con los progresistas llevó a que el Partido Demócrata fuera declarado ilegal en 1866. Ese mismo año, demócratas y progresistas firmaron el Pacto de Ostende para llevar a cabo la Revolución de 1868. Cuando la revolución triunfó en septiembre de 1868, la reina Isabel II fue expulsada y se abrió un proceso para crear una nueva constitución. Esto permitió que los republicanos, que habían estado en la clandestinidad, salieran a la luz pública y tuvieran un papel decisivo en la participación popular.

La refundación del Partido Demócrata: el Partido Republicano Democrático Federal

Cuando el Gobierno Provisional de 1868-1871 se declaró a favor de la Monarquía, la mayoría de los demócratas, liderados por José María Orense, Francisco Pi y Margall, Estanislao Figueras, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, defendieron la República. Así, el partido se refundó como Partido Republicano Democrático Federal. Una minoría de demócratas, llamados «cimbrios», aceptó la monarquía, argumentando que lo importante era el sufragio universal y las libertades individuales, no la forma de gobierno. A mediados de octubre de 1868, el Partido Demócrata Federal ya había declarado que la única forma de gobierno democrática era la República Federal.

La dirección del Partido Republicano Democrático Federal en Madrid decidió posponer los temas sociales hasta después de que se estableciera la República. Sin embargo, pronto se vieron superados por la presión de las organizaciones provinciales, que se oponían a la actitud más moderada de los líderes en el Congreso. Estas organizaciones estaban presionadas por las clases populares, especialmente porque no se había cumplido la promesa de eliminar el servicio militar obligatorio.

Así, los comités provinciales comenzaron a firmar acuerdos regionales para construir la República federal «desde abajo», siguiendo el modelo del Pacto de Tortosa de 1869. Se firmaron pactos en Córdoba, Valladolid, Santiago de Compostela y Éibar. Este proceso culminó con la firma de un «Pacto Nacional» en Madrid, que agrupaba los pactos y creaba el «Consejo Federal», el cual publicó un manifiesto pidiendo la República Democrática Federal.

El 27 de septiembre de 1869, el comité republicano federal de Barcelona llamó a una insurrección, que fue seguida en Cataluña y en otras partes de España. Aunque la insurrección fue fácilmente controlada por el ejército, resurgió cuando se anunció un nuevo sorteo para el servicio militar en abril de 1870, especialmente en barrios obreros de Barcelona, Sevilla y Málaga, pero volvió a fracasar.

Los republicanos se oponían a cualquier tipo de monarquía y seguían defendiendo la República Federal. Dentro del Partido Republicano Federal, convivían diferentes proyectos políticos: desde los que defendían la propiedad privada hasta los «socialistas», y desde los que querían una república «unitaria» (muy pocos) hasta los que defendían un Estado Federal, siguiendo el modelo de Estados Unidos y Suiza, que eran la mayoría, liderados por Francisco Pi y Margall y Nicolás Salmerón. También había diferencias entre los que preferían la «vía legal» (colaborar con otros partidos) y los que optaban por la «vía insurreccional».

La Primera República española

Proclamación de la República y gobierno de Figueras

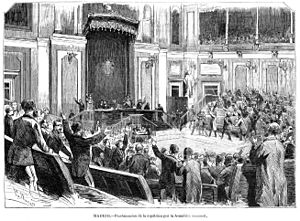

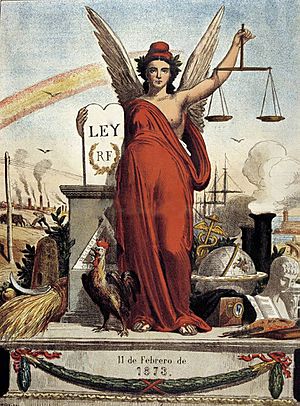

El 11 de febrero de 1873, un día después de que el rey Amadeo I abdicara (su reinado solo duró dos años), el Congreso y el Senado, unidos como Asamblea Nacional, proclamaron la República con 258 votos a favor y 32 en contra. Se decidió que la Asamblea Nacional tendría todos los poderes y que elegiría un gobierno provisional.

Después de un breve descanso, las cámaras se reunieron de nuevo para nombrar presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal Estanislao Figueras. Su gobierno estaba formado por republicanos y radicales. Cristino Martos fue elegido presidente de la Asamblea Nacional.

La tarea de Figueras fue difícil. La República nació en un momento de intensas guerras (la de Cuba y la carlista), con muchas protestas de obreros y campesinos, y con un gran déficit económico.

Las elecciones a Cortes Constituyentes se celebraron en mayo de 1873. La edad para votar se había bajado de 25 a 21 años, aumentando el número de votantes. Los republicanos federales obtuvieron una gran mayoría de 343 escaños, mientras que el resto de partidos solo consiguieron 31. Sin embargo, la participación fue muy baja (60% de abstención), porque la mayoría de los partidos de oposición no se presentaron. Esto significaba que la representación de estas elecciones era limitada. Como dijo el republicano Nicolás Estévanez, «España distaba mucho de ser republicana».

La gran mayoría de los republicanos federales en las Cortes Constituyentes era engañosa, ya que sus diputados estaban divididos en varios grupos:

- Los «intransigentes»: Eran la extrema izquierda, con unos 50 o 60 diputados. Querían que las Cortes asumieran todos los poderes del Estado para construir la República Federal «de abajo arriba», desde los municipios hasta los cantones y de ahí al poder federal. También defendían reformas sociales para mejorar la vida de las clases trabajadoras. Su líder era José María Orense.

- Los «centristas»: Liderados por Francisco Pi y Margall, con unos 60 diputados. Coincidían con los intransigentes en construir la república federal «de abajo arriba», pero creían que, como no se había llegado al poder por una revolución, primero había que elaborar la Constitución federal y luego formar los cantones.

- Los «demoliberales reformistas»: Con unos 40 o 50 diputados, liderados por Nicolás Salmerón. Querían que la prioridad de las Cortes fuera aprobar la nueva Constitución y se diferenciaban de otros grupos en que solo los republicanos «viejos» tendrían cabida en el nuevo régimen.

- Los «demoliberales individualistas»: Con unos 50 o 60 diputados, liderados por Emilio Castelar. Eran la derecha de la Cámara y buscaban la conciliación con otros partidos para incluirlos en el nuevo régimen.

La República Federal

El 1 de junio de 1873, las Cortes Constituyentes abrieron su primera sesión. El 8 de junio, se aprobó que «La forma de gobierno de la Nación española es la República democrática federal».

Después de que Figueras se fuera a París, Francisco Pi y Margall fue elegido presidente del Poder Ejecutivo de la República el 11 de junio.

Los «intransigentes» abandonaron las Cortes el 1 de julio, en desacuerdo con las decisiones del gobierno de Pi y Margall. Hicieron un manifiesto pidiendo la formación inmediata de cantones. Sin embargo, este llamado a la insurrección no tuvo mucho éxito, excepto en Cartagena, cuyo cantón fue proclamado el 12 de julio.

El 15 de julio, Pi y Margall pidió a las Cortes que aprobaran rápidamente la nueva Constitución para detener la extensión de la rebelión cantonal. Dos días después, se leyó el Proyecto de Constitución Federal de la República Española. Pi y Margall intentó formar un nuevo gobierno, pero no obtuvo suficiente apoyo y dimitió el 17 de julio, después de 37 días en el cargo.

Tras la caída de Pi y Margall, la rebelión cantonal se extendió por Andalucía, Murcia y Valencia, y algunas localidades de Castilla y León. Esto, sumado a la guerra carlista, significó que en muchas provincias había focos de rebelión.

El 7 de septiembre de 1873, Salmerón dimitió y Emilio Castelar fue elegido presidente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, tres meses después, Castelar y Salmerón se distanciaron. Para evitar que Castelar fuera reemplazado, Cristino Martos y el general Serrano acordaron un golpe de fuerza. El militar encargado fue Manuel Pavía, capitán general de Castilla la Nueva.

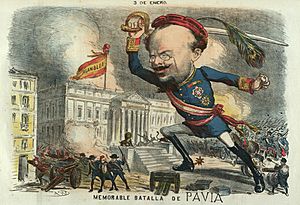

El golpe de Pavía y la República unitaria (la «dictadura de Serrano»)

En la madrugada del 3 de enero de 1874, el gobierno de Castelar fue derrotado en una votación. Mientras se intentaba formar un nuevo gobierno, las tropas de Pavía rodearon el Congreso. El general Pavía entró en el edificio y ordenó a los diputados desalojar el lugar. Hubo disparos al aire para que los diputados salieran rápidamente.

Castelar se negó a presidir un «gobierno nacional» impuesto por medios antidemocráticos. Así, la presidencia del Poder Ejecutivo de la República la asumió el general Serrano, quien se propuso acabar con la rebelión cantonal y la Tercera Guerra Carlista. Su gobierno incluyó a constitucionalistas, radicales y un republicano unitario.

La disolución de las Cortes y la formación del Gobierno de Serrano significaron el fin de la Primera República, aunque oficialmente continuó casi un año más. La facilidad con la que Pavía terminó con la República federal mostró la fragilidad de este régimen.

El 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de la restauración de la monarquía borbónica, con Alfonso de Borbón como rey. Dos días después, se formó un gobierno provisional, a la espera del regreso del príncipe Alfonso.

El nuevo sistema de la Restauración impuso restricciones a los derechos y libertades, por el temor que sentían la Iglesia, el Ejército y las clases altas ante el protagonismo de los sectores populares que habían apoyado la República Federal. Para controlar esto, se limitó el derecho al voto, se controló el Parlamento y se recurrió a la suspensión de garantías.

La Restauración (1875-1931)

Reinado de Alfonso XII y Regencia de María Cristina (1875-1902)

Durante las primeras décadas de la Restauración, los republicanos estaban divididos en varios partidos que no solo discutían sobre si la república debía ser federal o unitaria, sino también sobre cómo lograr su regreso. Estaban el Partido Republicano Democrático Federal de Francisco Pi y Margall, el Partido Republicano Progresista de Manuel Ruiz Zorrilla y el Partido Republicano Posibilista de Emilio Castelar.

Las mayores diferencias estaban en la estrategia: Emilio Castelar quería colaborar con el Partido Liberal-Fusionista si este aceptaba ideas democráticas, mientras que Manuel Ruiz Zorrilla prefería no participar en las elecciones y buscar levantamientos. Las relaciones entre estos partidos solían ser muy malas.

Estos partidos se caracterizaban por la fuerte lealtad a sus líderes. Aunque no cuestionaban la base económica, proponían reformas como el fomento del cooperativismo y la reducción de la jornada laboral. Eran partidos que incluían a personas de diferentes clases sociales, aunque el Partido Republicano Federal tenía mucho apoyo entre las clases populares urbanas. Los casinos republicanos eran lugares importantes para la socialización y la lectura de periódicos afines.

Entre 1875 y 1881, hubo muchas conspiraciones republicanas, pero ninguna tuvo éxito. Todas terminaron con la detención y deportación de los implicados. A partir de 1881, con la llegada al poder de los liberales, algunos políticos republicanos se unieron al sistema de la Restauración. Esto hizo que los militares tuvieran más protagonismo en los intentos de levantamiento, como la sublevación de 1883, que también fracasó.

Una vez que la «vía insurreccional» fue descartada, solo quedaba la «vía electoral». Sin embargo, esta vía siempre fue difícil para los republicanos, incluso después de que se aprobara el sufragio universal (masculino) en 1890. Esto se debía a que el sistema de la Restauración se basaba en el fraude electoral, que aseguraba el turno entre los dos partidos principales: el Conservador y el Liberal. Los republicanos solo podían aspirar a una «victoria moral» en algunas ciudades donde las elecciones eran más limpias. A pesar de esto, Emilio Castelar disolvió su partido en 1890 y aconsejó a sus miembros unirse al Partido Liberal. El liderazgo republicano pasó a Nicolás Salmerón hasta su muerte en 1908.

En general, las posibilidades de los republicanos eran muy limitadas en un país donde la mayoría de la gente no participaba activamente en política.

Periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII (1902-1923)

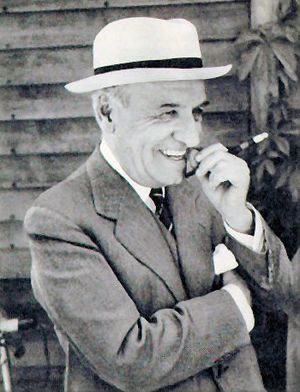

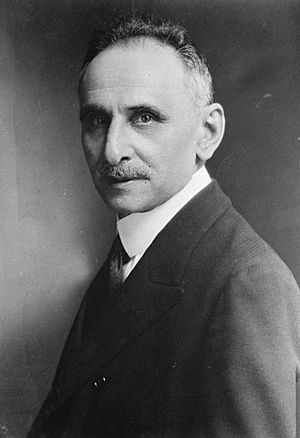

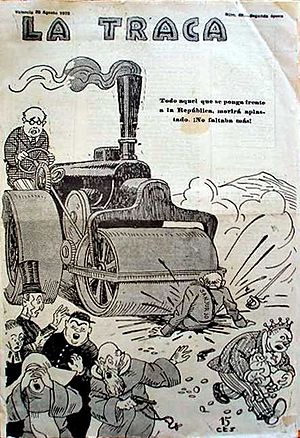

A principios del siglo XX, el republicanismo español cambió mucho. Los republicanos más jóvenes, como Alejandro Lerroux y Vicente Blasco Ibáñez, entendieron que debían modernizar la estructura de los partidos republicanos para ser una verdadera alternativa de poder. Criticaron a los «viejos» partidos republicanos por su debilidad y falta de movilización.

Blasco Ibáñez en Valencia y Lerroux en Barcelona lograron un gran apoyo entre la clase obrera de sus ciudades. Hablaban de los trabajadores, de la explotación que sufrían y de su solidaridad con ellos. Lerroux, en particular, defendía el nacionalismo español, el populismo anticlerical y la lucha de clases.

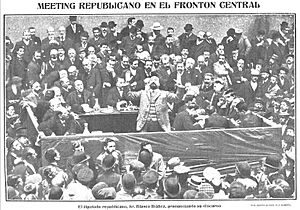

El primer intento de renovación a nivel nacional fue la Unión Republicana, fundada en 1903 bajo el liderazgo de Nicolás Salmerón. Logró unir a casi todas las fuerzas republicanas para alcanzar la democracia republicana por medios electorales. En las elecciones de abril de 1903, obtuvieron 36 diputados, lo que fue un éxito.

Sin embargo, a partir de 1906, la Unión empezó a dividirse en una tendencia «moderada» (liderada por Gumersindo de Azcárate y Melquiades Álvarez) y otra «radical» (liderada por Alejandro Lerroux). Los radicales abandonaron la Unión en 1908 para formar el Partido Republicano Radical.

El Partido Republicano Radical de Lerroux se orientó hacia la izquierda, defendiendo la separación de la Iglesia y el Estado y el socialismo. Por su parte, la tendencia «gubernamental» formó una alianza con el Partido Liberal llamada «Bloque de Izquierdas» para oponerse al gobierno de Antonio Maura tras la Semana Trágica de Barcelona en 1909.

Después, en 1910, se formó la Conjunción Republicano-Socialista, una alianza con los socialistas del PSOE, a la que también se unió el Partido Republicano Radical de Lerroux por un tiempo. Esta coalición logró 37 diputados en las elecciones de 1910, incluyendo a Pablo Iglesias, el primer obrero en ocupar un escaño en las Cortes.

Los «gubernamentales» formaron su propio partido en 1912, el Partido Republicano Reformista o Partido Reformista. Este partido buscaba ser una fuerza política moderna y progresista. Aunque al principio formó parte de la Conjunción Republicano-Socialista, su líder, Melquiades Álvarez, declaró en 1913 que la forma de gobierno era «accidental» (no lo más importante), lo que causó una crisis y su exclusión de la Conjunción.

En resumen, a principios del siglo XX, los intentos de modernizar el republicanismo, tanto el radical como el reformista, no tuvieron éxito. La debilidad de sus partidos y la orientación cada vez más conservadora de sus líderes hicieron que perdieran el apoyo de muchas de sus bases sociales.

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

El golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923 encontró al republicanismo desorganizado y en un momento de baja popularidad. Sin embargo, la dictadura, al ser vista como un fracaso, acabó fortaleciendo la idea republicana.

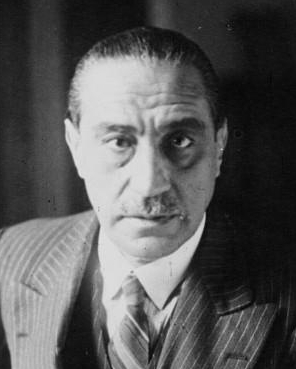

El republicanismo se vio impulsado por la aparición de un nuevo partido: Acción Republicana. Su promotor fue Manuel Azaña, quien había abandonado el Partido Reformista. Azaña, como muchos otros, creía que el proyecto de lograr la democracia dentro de la monarquía había fracasado y apostaba por la República. En mayo de 1924, publicó el manifiesto Apelación a la República, proponiendo una nueva alianza republicano-socialista.

Azaña criticó a los viejos republicanos y propuso un nuevo republicanismo. Esta iniciativa se concretó en mayo de 1925 con el nacimiento del «Grupo de Acción Republicana», formado por intelectuales.

La unión entre el republicanismo nuevo y viejo se logró el 11 de febrero de 1926 con la fundación de la Alianza Republicana, coincidiendo con el 53 aniversario de la Primera República Española. La Alianza incluía al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y al Partido Republicano Democrático Federal, junto con las nuevas formaciones de Acción Republicana de Azaña y el Partit Republicà Català.

El manifiesto de la Alianza Republicana pedía la convocatoria de unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal para proclamar la República. Este manifiesto recibió un gran apoyo de los centros republicanos, que agrupaban a unas 100.000 personas. Todos los partidos se comprometieron a permanecer unidos hasta la caída de la Dictadura.

La Alianza Republicana fue importante porque logró atraer a las clases medias y bajas urbanas, así como a amplios sectores de trabajadores, al proyecto de la República. Aunque su actividad fue limitada por la clandestinidad y las diferencias internas, su influencia fue creciendo.

En los meses siguientes, los republicanos federales abandonaron la Alianza, y el Partido Radical de Lerroux sufrió una división, dando origen al Partido Republicano Radical-Socialista, con ideas más obreras y laicistas. A pesar de estas divisiones, la Alianza seguía siendo fuerte, con unos 200.000 afiliados en julio de 1929.

El crecimiento del republicanismo estuvo muy relacionado con el descontento de las clases medias con la Dictadura. Los pequeños empresarios y comerciantes se veían afectados por los impuestos y el favoritismo del régimen hacia los monopolios. También atrajo a profesionales que tenían dificultades económicas.

La «Dictablanda» de Berenguer (1930-1931)

Durante la «Dictablanda» del general Berenguer, que siguió a la caída de la dictadura de Primo de Rivera en enero de 1930, la opción republicana ganó cada vez más apoyo, mientras que la monarquía de Alfonso XIII lo perdía. Esto se debió a los cambios sociales y de valores en España, y a que la gente empezó a identificar la monarquía con el despotismo y la república con la democracia. En 1930, la oposición a la monarquía se extendió por todo el país en mítines y manifestaciones.

A la causa republicana se unieron intelectuales como José Ortega y Gasset y políticos monárquicos destacados como Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, quienes fundaron la Derecha Liberal Republicana.

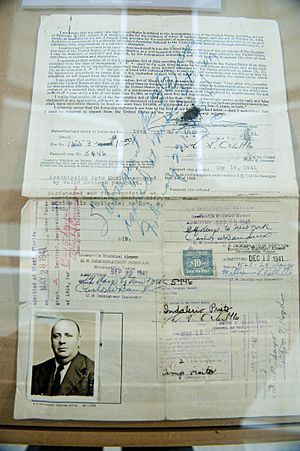

El 17 de agosto de 1930, se celebró el Pacto de San Sebastián, una reunión donde se acordó la estrategia para acabar con la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española. Asistieron representantes de varios partidos republicanos, incluyendo Alejandro Lerroux, Manuel Azaña, Marcelino Domingo y Niceto Alcalá-Zamora. También asistieron, a título personal, socialistas como Indalecio Prieto.

Un mes después, el PSOE y la UGT se unieron al Pacto de San Sebastián, con el objetivo de organizar una huelga general y un levantamiento militar para acabar con la monarquía. Se formó un «comité revolucionario» para dirigir la acción. La CNT, por su parte, no participó en esta alianza, ya que su ideología era contraria a la política.

El comité revolucionario republicano-socialista preparó una insurrección militar que sería apoyada por una huelga general. A mediados de diciembre de 1930, el comité publicó un manifiesto llamando a la acción para derribar la monarquía y establecer la República.

Sin embargo, la huelga general no se declaró y el levantamiento militar fracasó. Los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández sublevaron la guarnición de Jaca tres días antes de lo previsto, lo que se conoce como la «sublevación de Jaca». Fueron fusilados, y su muerte movilizó a la opinión pública, convirtiéndolos en «mártires» de la futura República. Varios miembros del comité revolucionario fueron detenidos o tuvieron que esconderse.

La Segunda República (1931-1939)

Con la Segunda República, el republicanismo español tuvo la oportunidad de cumplir las esperanzas que se habían depositado en él. Después de la dictadura de Primo de Rivera, se habían sumado nuevos deseos y expectativas, y la caída de la monarquía y la llegada de la república se vieron como la solución a muchos problemas.

Primer bienio (1931-1933)

El 14 de abril de 1931, a las 8 de la tarde, se formó el "Gobierno Provisional" de la República, con Niceto Alcalá-Zamora como presidente. A esa misma hora, el rey Alfonso XIII abandonaba Madrid. La República no llegó por una abdicación del rey, sino como resultado de una «fiesta popular revolucionaria» para celebrar los resultados de las elecciones municipales del día 12 y proclamar la República. Fue un movimiento amplio y emotivo, sin partidos muy estructurados.

La primera crisis del Gobierno Provisional ocurrió en octubre de 1931, durante el debate en las Cortes Constituyentes sobre el artículo 26 de la futura Constitución de 1931, que trataba la «cuestión religiosa». En desacuerdo con el texto final, los dos miembros católicos del gobierno, Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, dimitieron. Manuel Azaña, ministro de Guerra, quien había destacado por su reforma militar, sustituyó a Alcalá Zamora al frente del gobierno.

La presidencia de Manuel Azaña significó un giro a la izquierda en la política del Gobierno Provisional, lo que aumentó el conflicto entre radicales y socialistas. Este conflicto se hizo evidente en Andalucía y Extremadura, donde los socialistas representaban a los jornaleros sin tierras y los radicales a los propietarios afectados por las reformas agrarias. También en las ciudades, donde los radicales tenían el apoyo de comerciantes e industriales preocupados por el creciente poder de los sindicatos.

El 9 de diciembre, las Cortes aprobaron la nueva Constitución de 1931. Inmediatamente se planteó la elección del presidente de la República. Se pensó en Alejandro Lerroux, pero él lo rechazó. Finalmente, fue elegido Niceto Alcalá-Zamora, a pesar de su oposición a cómo se había resuelto la cuestión religiosa en la Constitución.

Azaña formó el primer gobierno ordinario de la Segunda República. Intentó que fuera similar al Gobierno Provisional, pero Lerroux se negó a participar si los ministros del PSOE continuaban. Azaña decidió mantener la coalición republicano-socialista, convencido de que la democracia solo se consolidaría con el apoyo de las clases trabajadoras. Prefería tener a los radicales en la oposición antes que a los socialistas.

Segundo bienio (1933-1936)

Después de dos años de gobierno de Manuel Azaña, durante los cuales se realizaron importantes reformas, la coalición republicano-socialista se rompió. El presidente de la República, Alcalá Zamora, convocó elecciones en noviembre de 1933.

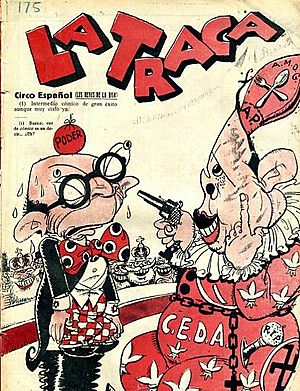

El Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que había liderado la oposición a los gobiernos de Azaña, se presentó como una opción de centro. Pactó con otros grupos republicanos de centro-derecha y con la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y el Partido Agrario en las segundas vueltas. En cambio, los republicanos de izquierda y los socialistas se presentaron por separado.

El resultado de las elecciones fue una gran victoria del centro y la derecha. La CEDA fue la fuerza más votada, seguida por el Partido Republicano Radical. La única opción para formar un gobierno estable era un acuerdo entre estas dos formaciones.

El líder del Partido Radical, Alejandro Lerroux, recibió el encargo de formar un gobierno «puramente republicano». Para obtener la confianza de las Cortes, necesitaba el apoyo parlamentario de la CEDA, que no entró en el gabinete. Los radicales justificaron esta decisión como la única forma de integrar a la derecha católica en la República. El líder de la CEDA, José María Gil Robles, buscaba acercarse al poder para reformar la Constitución.

El nuevo gobierno de Lerroux intentó «rectificar» las reformas del primer bienio. Sin embargo, pronto surgieron tensiones porque la CEDA y sus aliados querían ir más allá en la «rectificación».

Diego Martínez Barrio fue el primer miembro del gabinete de Lerroux en dimitir, en desacuerdo con la presión de la CEDA. Esto obligó a Lerroux a formar un segundo gobierno, que duró poco debido a la aprobación de una ley de amnistía que liberaba a los implicados en un golpe de Estado derechista de 1932.

A Lerroux le sucedió Ricardo Samper, también radical, pero su gobierno perdió apoyo. Un grupo de diputados, liderado por Martínez Barrio, abandonó el partido y fundó Unión Republicana, que se acercaría a Izquierda Republicana, el nuevo partido de Manuel Azaña.

Cuando la CEDA retiró su apoyo al gobierno de Samper y exigió entrar en el gabinete, Samper dimitió. Alcalá Zamora, a pesar de las presiones de la izquierda, propuso a Alejandro Lerroux de nuevo como presidente de un gobierno que incluiría a tres ministros de la CEDA. La composición del nuevo gobierno se hizo pública el 4 de octubre. Los socialistas cumplieron su amenaza de desencadenar una «huelga general revolucionaria» el 5 de octubre, que fue un fracaso.

La «Revolución de Octubre» de 1934 fracasó y tanto socialistas como anarquistas abandonaron la «vía insurreccional». Sin embargo, este evento aumentó el temor de la derecha a una futura «revolución bolchevique». El líder de la CEDA, José María Gil Robles, mantuvo la «vía parlamentaria», pero acentuó la presión sobre el Partido Republicano Radical para una política más «antirreformista».

Durante esta etapa de gobiernos radical-cedistas, se desmantelaron muchas de las reformas del primer bienio republicano. En mayo de 1935, Lerroux se vio obligado a aumentar el número de ministros de la CEDA, incluyendo a Gil Robles en el Ministerio de Guerra. Esto significó que la mayoría en el gobierno la tenían ahora los partidos de derecha no republicanos.

La cuestión de la reforma de la Constitución de 1931 y la devolución de competencias a la Generalidad de Cataluña provocaron una crisis en el gobierno. Lerroux dimitió en septiembre de 1935.

Lerroux fue sustituido por Joaquín Chapaprieta, quien mantuvo la alianza radical-cedista. Pero este gobierno se vio afectado por el escándalo del estraperlo, que provocó la salida de Lerroux y de su partido del gabinete. El escándalo fue el golpe definitivo para el Partido Republicano Radical.

El hundimiento de los radicales convenció a Gil Robles de que era el momento de alcanzar el poder. El 9 de diciembre de 1935, Gil Robles exigió la presidencia del gobierno. Pero el presidente de la República, Alcalá Zamora, se negó a dar el poder a una fuerza que no había declarado su lealtad a la República y encargó la formación de gobierno a Manuel Portela Valladares, un independiente.

Finalmente, Alcalá Zamora disolvió el Parlamento el 7 de enero de 1936 y convocó elecciones para el 16 de febrero. Al mismo tiempo, encargó a Portela Valladares que formara un partido republicano de centro para ganar las elecciones y consolidar la democracia.

Por su parte, Manuel Azaña, que se había convertido en un «mártir político» tras su detención en los sucesos de octubre de 1934, propuso volver a la alianza republicano-socialista del primer bienio. Azaña logró un pacto de «Conjunción Republicana» entre su partido (ahora Izquierda Republicana) y la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio.

A mediados de noviembre de 1935, Azaña ofreció al PSOE formar una coalición electoral. El sector del PSOE liderado por Francisco Largo Caballero puso como condición que se incluyera al Partido Comunista de España (PCE). El pacto entre los republicanos de izquierda y los socialistas se firmó el 15 de enero de 1936.

El programa de la coalición, que empezó a ser llamada «Frente Popular», era el de los republicanos de izquierda. Incluía la amnistía para los delitos «políticos y sociales» (la liberación de los detenidos por la «Revolución de Octubre»), la continuidad de las reformas del primer bienio y la reanudación de los procesos de autonomía de las regiones. El gobierno estaría formado solo por republicanos de izquierda, y los socialistas lo apoyarían desde el parlamento. Esta alianza de 1936 era temporal y limitada a las elecciones.

Frente Popular

El Frente Popular ganó las elecciones y Manuel Azaña formó gobierno, integrado solo por ministros republicanos de izquierda. En mayo de 1936, Azaña pasó a ocupar la Presidencia de la República, y Santiago Casares Quiroga asumió la presidencia del Gobierno.

El gobierno de Santiago Casares Quiroga continuó con la política de Azaña. Sin embargo, muchos percibían que cedía constantemente a la presión de la izquierda más radical. Casares Quiroga mostró su preocupación por no poder controlar el desorden que se extendía.

La actitud más firme de Casares Quiroga respondía a las crecientes diferencias entre los republicanos de izquierda y la izquierda más radical. Varios partidos republicanos y socialistas moderados instaron al gobierno a restablecer el orden de forma más enérgica.

Durante mayo y junio, hubo conversaciones entre políticos republicanos y socialistas moderados, incluyendo a Manuel Azaña, para formar un gobierno de «salvación nacional» que hiciera frente a la «agitación revolucionaria» y a un posible golpe militar. También se habló de formar una «dictadura republicana», propuesta por el republicano liberal-conservador Miguel Maura.

El 16 de junio, Casares Quiroga rechazó la idea de un «gobierno de plenos poderes», afirmando que no se necesitaban más poderes que los que permitían las leyes. Sin embargo, el gobierno de Casares Quiroga tenía muchos problemas para hacerse obedecer en todo el país, ya que las autoridades locales a menudo no podían controlar las situaciones provocadas por las «masas proletarias» dirigidas por organizaciones políticas y sindicales cuyo apoyo era esencial para la supervivencia del gobierno.

Guerra Civil (1936-1939)

En la tarde del viernes 17 de julio de 1936, comenzó en el Protectorado de Marruecos el golpe de Estado que daría inicio a la guerra civil. El gobierno de Santiago Casares Quiroga dio las primeras órdenes al Ejército y a los gobernadores civiles. Al día siguiente, la sublevación militar se extendió a la península, y las organizaciones obreras (CNT y UGT) pidieron «armas para el pueblo», a lo que el gobierno se negó.

La noche del 18 de julio, Casares Quiroga dimitió, y Manuel Azaña encargó a Diego Martínez Barrio que formara un gobierno que pudiera «detener la rebelión» sin recurrir al apoyo armado de las organizaciones obreras. Martínez Barrio intentó negociar con el general sublevado Emilio Mola, pero este se negó. Ante este fracaso, el gobierno de Martínez Barrio dimitió.

Azaña nombró como nuevo presidente del gobierno a José Giral, quien tomó la decisión de entregar armas a las organizaciones obreras. Esta decisión hizo que el Estado republicano perdiera el control de la violencia, lo que llevó al inicio de una revolución social. El golpe de Estado, que buscaba frenar la revolución, acabó desencadenándola.

El gobierno de Giral, formado solo por republicanos de izquierda, no representaba a las fuerzas que estaban llevando a cabo la movilización social, política y militar. Cuando el Ejército de África sublevado tomó Talavera de la Reina en septiembre, Giral dimitió para que lo sustituyera un gobierno que representara a todos los partidos y sindicatos que luchaban contra la rebelión.

Tras la dimisión de Giral, Manuel Azaña encargó la formación de un «gobierno de coalición» a Francisco Largo Caballero, líder socialista de la UGT. Largo Caballero, que también asumió el Ministerio de Guerra, entendió este gobierno como una gran «alianza antifascista» e incluyó a representantes de la mayoría de partidos y sindicatos. El 4 de noviembre, se unieron cuatro ministros de la CNT, incluyendo a Federica Montseny, la primera mujer ministra en España.

En la primavera de 1937, después de la victoria republicana en la batalla de Guadalajara, estalló una crisis entre las fuerzas políticas que apoyaban a la República en los «sucesos de mayo de 1937» en Barcelona.

Los «sucesos de mayo» llevaron a la derrota de la CNT y del POUM. La crisis en el gobierno de Largo Caballero fue provocada por los ministros comunistas, que amenazaron con dimitir si Largo Caballero no dejaba el Ministerio de Guerra y no disolvía el POUM. Largo Caballero dimitió el 17 de mayo, y Manuel Azaña nombró a Juan Negrín como nuevo jefe de Gobierno.

El gobierno de Negrín tenía como objetivo principal poner fin a la «etapa revolucionaria» de los primeros meses de la guerra. Su composición se basó en la reconstrucción del Frente Popular, con el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de España como principales fuerzas. Con este gobierno, el discurso sobre la guerra cambió de una «guerra revolucionaria» a una «guerra nacional» contra los invasores extranjeros y sus aliados españoles.

Las derrotas militares y el empeoramiento de la situación internacional provocaron una nueva crisis política en marzo-abril de 1938. Se rompió el consenso en el gobierno de Negrín, dando paso a un enfrentamiento entre los partidarios de la «resistencia» (Negrín y los comunistas) y los partidarios de la «paz» (Azaña, los republicanos de izquierda y Indalecio Prieto). Azaña y Prieto creían que la guerra estaba perdida y que había que negociar una rendición. Negrín, en cambio, defendía resistir para prolongar la guerra, esperando que estallara un conflicto mayor en Europa que obligara a Francia y Reino Unido a ayudar a la República.

La crisis terminó con la salida de Prieto del gobierno, y Negrín asumió su cartera. A partir de entonces, la España republicana quedó dividida por la desconfianza. El gobierno de Negrín tuvo que enfrentar el progresivo hundimiento militar de la República, el abandono internacional y el cansancio de la población. Su objetivo principal era continuar la guerra hasta el final, ya que no creía posible una negociación de paz con Franco que no fuera una rendición incondicional.

Ante la victoriosa ofensiva del ejército franquista sobre Cataluña, las autoridades republicanas, incluyendo al presidente Azaña, cruzaron la frontera hacia el exilio en febrero de 1939, seguidas por un inmenso número de civiles y militares. Tres días después, el presidente del gobierno, Juan Negrín, también se exilió, aunque regresó a Alicante para intentar reactivar la guerra en la zona centro-sur.

Negrín intentó convencer a Azaña de que regresara, pero este se negó, alegando que la guerra estaba perdida. El 28 de febrero, Azaña renunció a la Presidencia de la República. Este vacío legal fue aprovechado por el coronel Casado, quien encabezó un golpe de Estado que obligó a Negrín y a su gobierno a abandonar España definitivamente.

Después del golpe de Casado, el general Franco solo aceptó una «rendición sin condiciones». El 28 de marzo, las tropas «nacionales» entraron en Madrid y ocuparon el resto de la zona republicana. El 1 de abril de 1939, se difundió el último parte de guerra. El final de la guerra trajo consigo tragedias masivas, como el exilio de combatientes y civiles, y la captura de muchos que intentaban escapar.

La guerra civil fue muy dura para el republicanismo. En la zona republicana, los republicanos se vieron superados por otros movimientos, y en la zona franquista, fueron eliminados por la represión. Los ideales democráticos se vieron gravemente afectados por la rebelión militar y la revolución social.

Represión, resistencia y exilio (1939-1977)

La experiencia de la derrota y el exilio fue muy difícil para los republicanos. Durante la guerra, el franquismo se preocupó por eliminar cualquier rastro de la República. El 15 de octubre de 1940, Lluís Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña, fue fusilado. Semanas después, fue el turno del ministro socialista Julián Zugazagoitia. La idea republicana solo pudo mantenerse viva y cultivarse en el exilio.

En México, Diego Martínez Barrio logró unir a los republicanos de izquierda con la creación de la Acción Republicana Española (ARE). En su primer manifiesto, «A los españoles», publicado el 14 de abril de 1941, se declaraban republicanos, demócratas y liberales, y pedían a las democracias occidentales que ayudaran a derribar a Franco. La propuesta de la ARE difería de la del socialista Indalecio Prieto, quien defendía un referéndum sobre la forma de gobierno para atraer a los monárquicos.

A pesar de las diferencias, el 25 de noviembre de 1943, la ARE y los socialistas «prietistas», junto con otros partidos, firmaron en México un «pacto de unidad para restaurar la República». Esto llevó a la creación de la Junta Española de Liberación (JEL), la primera alianza importante de fuerzas republicanas en el exilio. El Partido Comunista de España (PCE) y los socialistas «negrinistas» quedaron excluidos.

En octubre de 1944, se hizo público un acuerdo entre libertarios, socialistas y republicanos del interior, que dio origen a la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD). Su objetivo era formar un gobierno provisional que restableciera las libertades y convocara elecciones, y estaban dispuestos a pactar con las fuerzas monárquicas sin exigir la restauración de la República. Sin embargo, las conversaciones fracasaron debido a las detenciones masivas de la policía franquista.

En noviembre de 1944, Martínez Barrio anunció una reunión de las Cortes de la República en México para enero de 1945, con el objetivo de crear un Consejo Nacional de la República Española. Asistieron 72 diputados de los 205 que vivían en el exilio. Sin embargo, no se logró el número suficiente de asistentes para validar la reunión.

Cuando se celebró la Conferencia de Yalta en febrero de 1945, no existía un gobierno provisional republicano. En esta conferencia, las grandes potencias acordaron que todos los países liberados debían elegir libremente a sus gobiernos. Esto fue una amenaza directa para el régimen franquista. El 10 de marzo de 1945, el presidente Franklin D. Roosevelt declaró que no había lugar en las Naciones Unidas para un gobierno fundado en principios fascistas.

Así, el régimen franquista fue excluido de la conferencia de San Francisco que dio origen a la ONU, a la que sí fueron invitados políticos republicanos exiliados. En junio, la Conferencia condenó a los regímenes que habían surgido con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista, una referencia directa a la dictadura franquista.

El 17 de agosto de 1945, se celebró una sesión especial de las Cortes republicanas en México, donde se eligió a Diego Martínez Barrio como presidente de la Segunda República Española en el exilio y se nombró un gobierno presidido por José Giral. En febrero de 1946, la Presidencia de la República y del Gobierno se instalaron oficialmente en París.

El gobierno republicano no fue reconocido por ninguna de las potencias vencedoras ni por la ONU, excepto por algunos países del Este de Europa y de América Latina. Por ello, José Giral dimitió en febrero de 1947. Otra razón de su dimisión fue su oposición a las conversaciones que Indalecio Prieto mantenía con los monárquicos. El gobierno republicano dejó claro que no aceptaría una monarquía ni un plebiscito que la impusiera.

Por este motivo, la oposición republicana se dividió entre los que apoyaban una alianza con los monárquicos y un referéndum sobre la forma de gobierno, y los que seguían defendiendo la legitimidad republicana. También hubo desacuerdos sobre la estrategia a seguir: si continuar con la lucha guerrillera o dar prioridad a la diplomacia.

Tras la dimisión de Giral en febrero de 1947, Rodolfo Llopis fue encargado de formar gobierno, pero dimitió en agosto. Le sustituyó Álvaro de Albornoz, pero en su gobierno solo participaron los partidos republicanos. Este gobierno siguió defendiendo que la República era el régimen legítimo de España.

La alternativa de Prieto también fracasó debido al acuerdo entre Franco y don Juan de Borbón en 1948, que implicaba un reconocimiento implícito del régimen franquista. Los partidos republicanos, por su parte, reiteraron que la República era la «única legitimidad política», aunque se abrieron a la posibilidad de que un «Gobierno liberal y democrático» presidiera las elecciones para decidir la forma de gobierno.

De 1950 a 1975: las esperanzas frustradas

El 4 de noviembre de 1950, la Asamblea General de la ONU derogó la resolución que condenaba al régimen franquista, lo que marcó el fin de su aislamiento internacional. A raíz de esta decisión, el Gobierno de Álvaro de Albornoz dimitió, aunque el presidente de la República le ratificó su confianza. Sin embargo, Albornoz renunció definitivamente en julio de 1951.

Ante la entrada de la España franquista en la ONU en 1955, los partidos republicanos, junto con el PSOE y otros, publicaron un manifiesto desde el exilio comprometiéndose a derribar a Franco y sustituirlo por un gobierno provisional que restaurara las libertades y convocara elecciones para que el pueblo español eligiera su régimen.

La visita del presidente estadounidense Eisenhower a España en 1959 indignó a los republicanos, que se sintieron traicionados. El gobierno de Gordón Ordás dimitió y fue sustituido por otro presidido por el general Emilio Herrera. Pero este gobierno duró poco, ya que el 1 de enero de 1962 murió el Presidente de la República Martínez Barrio.

Luis Jiménez de Asúa, presidente de las Cortes, asumió la presidencia de forma interina y encargó la formación de gobierno a Claudio Sánchez Albornoz. La irrelevancia política del Gobierno de la República en el exilio se hizo evidente cuando Sánchez Albornoz no fue invitado a la reunión de Múnich en 1962, donde se encontraron representantes de la oposición antifranquista.

Con motivo del referéndum franquista de 1966, el núcleo mexicano de ARDE denunció al régimen franquista como «totalitario». Cuando en 1968 se produjo la invasión de Checoslovaquia por los tanques soviéticos, la revista España Republicana comparó el «totalitarismo» de Franco con el de los «discípulos de Stalin».

En noviembre de 1970, falleció Jiménez de Asúa, siendo sustituido en la Presidencia de la República por José Maldonado. Este encargó la formación de gobierno a Fernando Valera.

El 31 de mayo de 1971, se reunió en París la Junta Permanente del Estado de la República Española. Todos los presentes reiteraron su compromiso con las instituciones republicanas y declararon ilegales las leyes franquistas, afirmando que el príncipe Juan Carlos carecía de legitimidad para suceder a Franco como rey.

La Transición (1975-2000)

Durante la Transición, el republicanismo en el exilio vivió una lenta agonía. Sus ideas se habían quedado anticuadas y alejadas de la realidad del país.

ARDE fue ignorado en las conversaciones entre el gobierno de Adolfo Suárez y la oposición antifranquista, que aceptó la monarquía de Juan Carlos I. En noviembre de 1976, ARDE denunció que la monarquía era una continuidad del franquismo.

ARDE no pudo presentarse a las elecciones de junio de 1977 porque su solicitud de legalización fue rechazada. Lo mismo le sucedió a Esquerra Republicana de Cataluña, que tuvo que presentarse bajo otro nombre y solo consiguió un escaño. Su líder, Heribert Barrera, fue el único diputado de los partidos republicanos históricos en las nuevas Cortes.

Una vez celebradas las elecciones, el Gobierno republicano en el exilio aceptó el resultado. El 21 de junio de 1977, José Maldonado, presidente de la República, y Fernando Valera, presidente del Gobierno republicano, anunciaron el fin de la «misión histórica de las Instituciones de la República en el exilio».

ARDE fue finalmente legalizado y celebró su primer congreso en Madrid en septiembre de 1977. La única institución republicana que fue restablecida fue la Generalidad de Cataluña, tras una reunión entre su presidente en el exilio, Josep Tarradellas, y el presidente del Gobierno español Adolfo Suárez.

En resumen, los republicanos no fueron protagonistas activos de la Transición. Su proyecto político no encajó en la sociedad posfranquista, pero, a pesar de todo, la coherencia de sus ideales fue un elemento esencial en el largo camino hacia la democracia en España.

Siglo XXI

En el siglo XXI, ha habido una recuperación del republicanismo en España. Un hito importante fue la conferencia de Julio Anguita en 2001, titulada «Hacia la III República». Esto se ve en la aparición de banderas republicanas en manifestaciones de partidos y organizaciones de izquierda, y en el lema «España mañana será republicana».

En Andalucía, en 2007, se creó la Red de Municipios por la Tercera República, cuando once ayuntamientos pidieron la apertura de un proceso para establecer una república en España.

En 2013, en medio de una crisis de la monarquía de Juan Carlos I (quien abdicaría al año siguiente), el historiador Ángel Duarte valoró la situación del republicanismo en España diciendo que había un auge del republicanismo como una idea moral y un compromiso cívico con el bien común. Señaló que no era solo una moda generacional o una simple oposición a la monarquía, sino una propuesta que cuestionaba tanto la monarquía como la Transición.

Véase también

- Republicanismo

- Republicanismo en España