Golpe de Estado de Primo de Rivera para niños

El golpe de Estado de Primo de Rivera fue un evento importante en la historia de España que ocurrió entre el 13 y el 15 de septiembre de 1923. Fue liderado por el general Miguel Primo de Rivera, quien en ese momento era el capitán general de Cataluña. Este suceso llevó al establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera, principalmente porque el rey Alfonso XIII no se opuso y nombró al general como jefe de Gobierno, al frente de un Directorio militar.

Los historiadores explican que este golpe fue inusual por su sencillez. Para tener éxito, Primo de Rivera solo necesitó el apoyo de algunos militares importantes y la publicación de un manifiesto en la prensa dirigido al país y al ejército. El sistema político de la época, conocido como la Restauración, se desmoronó en pocas horas. El rey Alfonso XIII sabía que entregar el poder a los militares significaba un cambio político muy grande, el más importante desde finales de 1874.

Algunos historiadores señalan que los orígenes de este golpe se encuentran en Cataluña. Allí, la burguesía (clase alta de comerciantes e industriales) creó un ambiente de preocupación que hizo que Primo de Rivera fuera visto como un "salvador". Un líder de la burguesía catalana, Francisco Cambó, expresó el deseo de su clase por un gobierno fuerte que protegiera sus intereses ante los conflictos sociales.

Contenido

¿Qué pasó antes del golpe?

La influencia creciente del Ejército en la política

Desde el "Desastre de 1898" (la pérdida de las últimas colonias españolas), el Ejército empezó a intervenir cada vez más en la política española. Se presentaba a sí mismo como el defensor de los intereses del país, por encima de los partidos políticos.

Un ejemplo clave de esta intervención fue en 1905, cuando oficiales militares atacaron las oficinas de publicaciones satíricas en Barcelona. Esto llevó a la Ley de Jurisdicciones en 1906, que permitía juzgar a civiles en tribunales militares por ciertos delitos. Más tarde, en la crisis española de 1917, grupos de militares llamados Juntas de Defensa tuvieron un papel muy importante.

Los militares españoles, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, empezaron a rechazar el sistema parlamentario. Creían en valores como el orden, la jerarquía, la disciplina y la autoridad, y se veían a sí mismos como defensores de la monarquía y del orden social.

Conflictos sociales en Andalucía y Cataluña (1918-1923)

Después de la crisis de 1917, hubo grandes conflictos sociales en Cataluña y en el campo andaluz. En Cataluña, se vivió una "guerra social" con actos de violencia entre grupos armados y trabajadores. En Andalucía, hubo tres años de movilizaciones de jornaleros (trabajadores del campo) influenciados por las ideas de la Revolución Rusa.

En Andalucía, entre 1918 y 1920, hubo muchas huelgas de jornaleros, conocidas como el "trienio bolchevique". Los dueños de las tierras y las autoridades respondieron con mucha dureza. Durante las huelgas, los jornaleros ocupaban las fincas, siendo desalojados por la guardia civil y el ejército. También hubo actos de sabotaje y ataques.

En Cataluña, el conflicto comenzó en febrero de 1919 con la huelga de la Canadiense, una empresa que suministraba electricidad a Barcelona. La ciudad se quedó sin luz, agua y tranvías. El gobierno intentó negociar, pero cedió a las presiones de los empresarios que pedían mano dura. El conflicto se convirtió en una "guerra social" en Barcelona, con violencia entre grupos armados de empresarios y grupos de trabajadores.

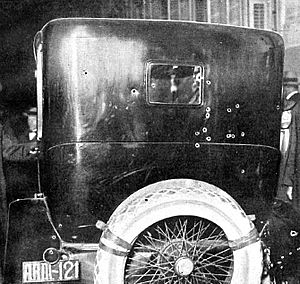

El gobierno nombró al general Severiano Martínez Anido como gobernador civil, quien aplicó una política muy dura contra los trabajadores. Se usaron métodos muy severos para controlar la situación, incluyendo la persecución de líderes sindicales y la aplicación de medidas extremas. La violencia callejera y los ataques continuaron entre 1920 y 1923. El propio Eduardo Dato, presidente del gobierno, fue asesinado en Madrid en 1921. En 1923, también fueron asesinados Salvador Seguí, un líder sindical que buscaba la paz, y el arzobispo de Zaragoza, Juan Soldevilla.

El discurso del rey Alfonso XIII en Córdoba (1921)

El 23 de mayo de 1921, el rey Alfonso XIII dio un discurso en Córdoba que causó mucha polémica. El rey creía que el sistema parlamentario estaba en crisis y no era lo suficientemente fuerte para enfrentar las ideas revolucionarias. Por eso, criticó a los partidos, al gobierno y a las Cortes (el Parlamento).

El rey se quejó de que los políticos impedían la aprobación de proyectos importantes. Propuso que las provincias apoyaran al rey y a los proyectos beneficiosos, para que el Parlamento recordara que debía servir al pueblo. También dijo que, "dentro o fuera de la Constitución", él tendría que imponerse por el bien de la Patria. El rey era consciente de lo que decía, pues afirmó que llevaba muchos años como rey constitucional y se había arriesgado mucho.

Este discurso fue muy significativo porque el rey llamó a los ciudadanos a unirse a él directamente, sin la mediación de los partidos políticos, para resolver los problemas de España. El Congreso de los Diputados debatió el asunto. Algunos diputados criticaron al rey, mientras que otros lo apoyaron, diciendo que sus palabras habían sido aplaudidas por la "España sensata".

El "Desastre de Annual" de 1921 y sus consecuencias

El problema más grave que enfrentó el gobierno fue el desastre de Annual, ocurrido dos meses después en el Protectorado español de Marruecos. Una ofensiva inesperada de los grupos locales, liderados por Abd el-Krim, terminó en una gran derrota para el Ejército español. Las tropas españolas estaban dispersas y mal equipadas. En pocos días, se perdió lo que se había logrado con mucho esfuerzo durante años. Murieron unos 10.000 soldados.

El "desastre de Annual" conmocionó a la gente. Hubo protestas y huelgas exigiendo responsabilidades. En el Parlamento y en la prensa también se pidieron explicaciones, y el propio rey Alfonso XIII fue acusado de haber animado al general Manuel Fernández Silvestre a actuar de forma imprudente. El diputado socialista Indalecio Prieto hizo acusaciones muy duras contra el rey en el Parlamento.

Para enfrentar las graves consecuencias políticas, el rey nombró un nuevo gobierno. La primera medida fue abrir una investigación, el expediente Picasso, para determinar las responsabilidades militares del desastre. El gobierno también intentó controlar a las Juntas de Defensa militares. Sin embargo, el gobierno duró poco debido a la presión por las responsabilidades.

El informe del general Juan Picasso sobre el desastre de Annual fue muy crítico. Denunciaba la falta de preparación y la improvisación de los mandos militares, así como la corrupción. El informe llevó al procesamiento de varios jefes y oficiales. El gobierno aceptó que el Congreso de los Diputados investigara las responsabilidades, incluyendo las políticas. De nuevo, el diputado Indalecio Prieto hizo la intervención más fuerte, responsabilizando a los partidos políticos y al rey por no cumplir con sus deberes constitucionales.

El último gobierno constitucional

El debate sobre las responsabilidades dividió a los partidos políticos. En diciembre de 1922, el rey nombró a Manuel García Prieto como presidente de un nuevo gobierno, que sería el último gobierno constitucional del reinado de Alfonso XIII. Este gobierno se propuso avanzar en el proceso de responsabilidades.

El gobierno de García Prieto también planeó una reforma del sistema político para avanzar hacia una monarquía parlamentaria. Sin embargo, no pudo llevar a cabo sus planes porque el 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado en Barcelona, poniendo fin al sistema liberal de la Restauración. El rey Alfonso XIII no se opuso al golpe. Las Cortes tenían previsto debatir el informe sobre el "Desastre de Annual" el 2 de octubre, pero el golpe lo impidió.

La preparación del golpe

Barcelona

El general Primo de Rivera fue nombrado capitán general de Cataluña en marzo de 1922. Esta decisión fue bien recibida por la burguesía catalana, que lo veía como un defensor del "orden". Primo de Rivera había expresado su preocupación por el radicalismo de los trabajadores y la necesidad de intervenir en la política española.

Una muestra de su política de "mano dura" en Cataluña fue su apoyo a las protestas de los empresarios cuando el gobierno destituyó al gobernador civil de Barcelona, el general Severiano Martínez Anido. Martínez Anido había sido muy duro con los trabajadores y había fomentado grupos armados de empresarios. Primo de Rivera consideró su cese como la pérdida de un "gran colaborador".

La preocupación de los empresarios catalanes aumentó con el incremento de la violencia en los primeros meses de 1923. Primo de Rivera respondió a estas inquietudes defendiendo la "ley y el orden" frente a la "debilidad" del nuevo gobierno de Manuel García Prieto.

La popularidad de Primo de Rivera entre las clases altas y medias catalanas creció durante la huelga general del transporte en Barcelona en mayo y junio de 1923. Primo de Rivera la calificó de "claramente revolucionaria". Hubo ataques y violencia. La burguesía catalana se alineó con Primo de Rivera, quien fue aclamado como el salvador de Cataluña.

En junio, Primo de Rivera fue llamado a Madrid por el presidente del gobierno García Prieto, quien le advirtió que dejara de socavar su política en Cataluña. Primo de Rivera exigió plenos poderes para declarar el estado de guerra y poner fin a la huelga y a los ataques. El rey se negó a firmar el decreto de cese de Primo de Rivera. A su regreso a Barcelona, Primo de Rivera fue recibido con triunfo y ordenó el cierre de periódicos y la detención de líderes sindicales, poniendo fin a la huelga.

Además de la política de "orden", Primo de Rivera prometió proteger la industria catalana con aranceles más altos a las importaciones, lo contrario de lo que hacía el gobierno de García Prieto. Esta promesa selló su alianza con la burguesía catalana.

Madrid

A principios de 1923, gran parte del Ejército estaba indignada con el gobierno de Manuel García Prieto por su política en el Protectorado español de Marruecos. Las críticas aumentaron cuando se anunció que las negociaciones con Abd el-Krim para liberar a los prisioneros del desastre de Annual habían terminado con éxito, a cambio de una gran suma de dinero. Muchos militares consideraron esto una humillación.

En este ambiente, surgió en Madrid un grupo de cuatro generales, conocido como el Cuadrilátero. Su objetivo era cambiar la política del gobierno en Marruecos. Sin embargo, no encontraron mucho apoyo entre otros militares.

Por esas mismas fechas, el rey Alfonso XIII consideró la posibilidad de asumir todo el poder. Su plan era convocar un plebiscito para obtener poderes especiales y gobernar sin intermediarios. Pero este plan nunca se llevó a cabo.

Los generales del Cuadrilátero, al no encontrar suficiente apoyo, decidieron buscar a un general de prestigio para liderar el movimiento. Contactaron con el general Francisco Aguilera y Egea, pero este fue descartado tras un incidente con un político.

Finalmente, el Cuadrilátero encontró un sustituto: el general Primo de Rivera. Aunque Primo de Rivera había expresado antes una postura de retirada de Marruecos, cambió su posición para conseguir el apoyo de los militares que querían una intervención. También estaba de acuerdo en poner fin a las investigaciones sobre las responsabilidades del desastre de Annual.

Las muestras de descontento del Ejército continuaron. A principios de agosto, un grupo de generales, incluyendo a Primo de Rivera, se reunió en el Casino Militar de Madrid para protestar contra la inactividad del gobierno en Marruecos. Advirtieron al gobierno que el ejército no toleraría ser "un juguete en manos de políticos oportunistas".

Las dos semanas antes del golpe

Un incidente a finales de agosto reavivó la conspiración. En Málaga, las tropas se negaron a embarcar hacia Marruecos. El gobierno indultó al principal responsable, lo que muchos militares interpretaron como una señal de debilidad del gobierno.

Primo de Rivera afirmó que este motín lo impulsó a tomar el poder. Los militares no vieron el motín como un simple acto de desobediencia, sino como una señal del colapso del orden. Creían que el ejército debía "educar" a la sociedad civil.

Entre el 4 y el 9 de septiembre, Primo de Rivera viajó a Madrid, donde se reunió con los generales del Cuadrilátero, quienes lo reconocieron como jefe de la conspiración. El rey Alfonso XIII fue informado de los planes y se mantuvo al tanto.

Durante la estancia de Primo de Rivera en Madrid, se supo que el Ejército había recomendado al gobierno un desembarco en Alhucemas para acabar con la rebelión en Marruecos. Esto provocó la dimisión de tres ministros que se oponían. El traslado del gobernador civil de Barcelona, Manuel Portela Valladares, a Madrid facilitó los planes del golpe en Cataluña.

De vuelta de Madrid, Primo de Rivera se detuvo en Zaragoza para ultimar los detalles del golpe con el general José Sanjurjo. En Barcelona, consiguió el apoyo de los generales bajo su mando. También informó a los embajadores españoles y a importantes figuras de la burguesía catalana sobre sus planes.

- 11 de septiembre

El golpe, inicialmente previsto para el 15 de septiembre, se adelantó debido a incidentes en Barcelona durante la conmemoración del Once de septiembre. Jóvenes nacionalistas catalanes radicales abuchearon la bandera española y gritaron consignas contra España y el ejército. Hubo heridos y detenidos.

Inmediatamente, Primo de Rivera comunicó a sus compañeros de conspiración en Madrid su decisión de sublevarse. También envió una nota a otros capitanes generales, informándoles de que daría un golpe de Estado en las próximas horas. El movimiento se adelantó para aprovechar la indignación de los militares por estos incidentes.

- 12 de septiembre

Los preparativos se aceleraron el 12 de septiembre. En Zaragoza, se ultimaron los planes. En Madrid, los generales del Cuadrilátero consiguieron el apoyo del gobernador militar. El gobierno de García Prieto se enteró de los preparativos, pero en lugar de detener a los conspiradores, envió al ministro Portela Valladares a Barcelona para intentar disuadir a Primo de Rivera. Primo de Rivera no respondió.

Hacia las cuatro de la tarde, Primo de Rivera recibió la confirmación del Cuadrilátero de que el capitán general de Madrid no se opondría al golpe. Primo de Rivera respondió que la "operación" se haría esa misma noche. También telegrafió a todos los capitanes generales, anunciando que a medianoche se dirigiría a la guarnición de Madrid para destituir al gobierno.

A las 21:30 horas, Primo de Rivera reunió a los generales y jefes comprometidos con el golpe en su despacho para darles las instrucciones finales. Debían ponerse al frente de sus tropas a las dos de la madrugada. Les entregó una proclama para leer a los soldados, justificando la sublevación como un acto para "salvar a la Patria y al Rey de la corrupción y la inmoralidad política".

El golpe

Jueves, 13 de septiembre: el golpe triunfa en Cataluña (y en Zaragoza y Huesca)

| El Manifiesto de Primo de Rivera AL PAÍS Y AL EJÉRCITO. |

| 13 de septiembre de 1923 |

A medianoche del 12 al 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera declaró el estado de guerra en Barcelona. A partir de las dos de la madrugada, las tropas ocuparon los edificios clave de la ciudad sin encontrar resistencia. Lo mismo ocurrió en el resto de las capitales catalanas, así como en Zaragoza y Huesca.

A las dos de la madrugada, Primo de Rivera entregó a cuatro periodistas su Manifiesto al País y al Ejército. En este documento, justificaba la rebelión y anunciaba la formación de un Directorio Inspector Militar que tomaría el poder con el permiso del rey.

El manifiesto de Primo de Rivera era sencillo. Aunque era consciente de su ilegalidad, la justificaba diciendo que respondía al "clamoroso requerimiento" de quienes amaban la patria y querían liberarla de los "profesionales de la política". Culpaba al "viejo régimen" de los problemas de España. Primo de Rivera se presentaba como el "cirujano de hierro" que acabaría con los males del país con mano dura. El manifiesto también mencionaba las "pasiones tendenciosas" sobre el problema de las responsabilidades por el "desastre de Annual".

Mientras tanto, el presidente del gobierno Manuel García Prieto llamó al rey Alfonso XIII, quien estaba en San Sebastián. El rey le dijo que no destituyera a Primo de Rivera. El ministro de la Guerra intentó hablar con Primo de Rivera, pero este cortó la comunicación, declarándose en rebelión. Primo de Rivera afirmó que estaba decidido a "sacar a España de su abyección, ruina y anarquía".

Hacia las 3:20 de la madrugada, el gobernador civil de Barcelona informó al ministro de la Gobernación que las guarniciones de las cuatro provincias catalanas habían declarado el estado de guerra. Poco después, el gobernador militar de Barcelona comunicó que había ocupado el gobierno civil en nombre del capitán general.

A las 5:00 horas, los soldados empezaron a pegar carteles en las calles de Barcelona declarando el estado de guerra. Una hora después, se leyó a las tropas una alocución de Primo de Rivera felicitándolos por su patriotismo. Durante esa madrugada, Primo de Rivera se puso en contacto con el resto de los capitanes generales. El único que se opuso al golpe fue el de Valencia, aunque no lo hizo para apoyar al gobierno, sino por los posibles peligros para la Corona.

También de madrugada, Primo de Rivera envió un telegrama a Alfonso XIII comunicándole su "movimiento", ofreciéndole su "incondicional adhesión" y pidiéndole que apartara a los "políticos corrompidos". El rey ordenó a su jefe de la Casa Militar que investigara el estado de ánimo de las guarniciones del país. Todas respondieron que harían lo que el rey ordenara, pero que "veían con simpatía el movimiento". Esto se conoce como el "pronunciamiento negativo", que fue decisivo.

El ministro de Estado, Santiago Alba, que acompañaba al rey en San Sebastián, dimitió. A lo largo del día 13, Primo de Rivera, nervioso por la falta de noticias del rey, dio la orden de "esperar y resistir" y hizo declaraciones tranquilizadoras a la prensa, atacando a los "políticos". Se comportó como si fuera el gobierno legal e incluso inauguró una exposición en Barcelona, donde fue aclamado.

Sin embargo, Primo de Rivera se dio cuenta de su aislamiento militar, ya que fuera de Cataluña y Aragón, ningún general lo había secundado. La Guardia Civil tampoco se había sumado al golpe. El gobierno, dividido, publicó una nota diciendo que se mantendría en sus puestos. Solo dos ministros se opusieron frontalmente al golpe. Las noticias de las capitanías no eran tranquilizadoras, y la prensa no se manifestó en contra del golpe, e incluso algunos medios lo apoyaron.

El único apoyo decidido que encontró el gobierno fue el del general Valeriano Weyler, jefe del Estado Mayor Central, pero su misión fracasó. El gobierno también ordenó al capitán general de Madrid que arrestara a los generales del Cuadrilátero, pero este se negó a menos que la orden fuera firmada por el rey. El capitán general de Madrid afirmó que las tropas estaban a disposición del rey, pero que el gobierno tendría que irse. Así, el gobierno se vio obligado a esperar la decisión de Alfonso XIII.

Alfonso XIII se tomó las cosas con calma. Después de levantarse, se reunió con el ministro Santiago Alba, quien había dimitido. El rey decidió no viajar a Madrid de inmediato y tantear la situación en los cuarteles. La mayoría de las capitanías mostraron su subordinación al rey y simpatía por el pronunciamiento. Al final de la tarde, Alfonso XIII envió un telegrama a Primo de Rivera, diciéndole que mantuviera el orden en Barcelona y que él saldría para Madrid esa misma noche. Aunque no era un respaldo abierto, incitaba a Primo a continuar.

Viernes, 14 de septiembre: el rey en Madrid y dimisión del gobierno

El 14 de septiembre, Alfonso XIII llegó a Madrid a las nueve de la mañana, vestido con uniforme de capitán general y con una sonrisa. Fue recibido por el gobierno en la Estación del Norte. El rey se reunió con el presidente del gobierno Manuel García Prieto en el Palacio de Oriente. Rechazó su propuesta de convocar al Parlamento para examinar las acusaciones contra el gobierno y depurar responsabilidades. Cuando García Prieto propuso la destitución de los mandos militares rebeldes, el rey dijo que necesitaba pensarlo y consultar con sus asesores militares, lo que en ese sistema equivalía a sugerir la dimisión. García Prieto dimitió.

Esa misma mañana, Primo de Rivera envió un telegrama al capitán general de Madrid, dirigido al rey, urgiéndole a tomar una decisión y amenazando con que, si no lo hacía, la situación podría volverse "sangrienta". Para presionar aún más al rey, Primo de Rivera reveló el contenido del telegrama a los periodistas y anunció que había ordenado un proceso contra Santiago Alba, el ministro de Estado dimitido, quien ya había huido a Francia.

A las once de la mañana, Alfonso XIII se entrevistó con el capitán general de Madrid, quien le informó que la guarnición de la capital apoyaba a Primo de Rivera. Los generales del Cuadrilátero también acudieron a Palacio para convencer al rey. Le dijeron que "todo el Ejército" apoyaba el movimiento de Primo de Rivera y se oponía a cualquier gobierno de políticos "débiles" o "corruptos". Hubo una discusión, y el general José Cavalcanti llegó a decir que eran ellos quienes mandaban por el bien de España y del propio rey.

A la una y cuarto del mediodía, el rey llamó por teléfono a Primo de Rivera para que viniera a la capital y nombró un Directorio interino. El golpe había triunfado.

Sábado, 15 de septiembre: el rey nombra a Primo de Rivera jefe del Gobierno

En Barcelona, una multitud entusiasmada acompañó a Primo de Rivera a tomar el tren hacia Madrid. Fue ovacionado en todas las paradas. A su llegada a Madrid, fue recibido con vítores. Antes de ir al Palacio de Oriente, se reunió con los generales del Cuadrilátero y les comunicó que había decidido convertirse en dictador único al frente de un "Directorio militar".

Esa misma mañana, Primo de Rivera y el rey acordaron una solución para mantener la apariencia de legalidad. Primo de Rivera sería nombrado "Jefe del Gobierno" y "ministro único", asistido por un Directorio militar. Juraría su cargo ante el ministro de Justicia del gobierno anterior, pero cambiando la fórmula tradicional: juraría lealtad a la patria y al rey, y al propósito de restablecer la Constitución tan pronto como el rey aceptara el gobierno que él propusiera, lo que significaba que la Constitución quedaba suspendida indefinidamente.

Con los periodistas, Primo de Rivera fue vago sobre la duración de su gobierno. Pretendía estar "quince, veinte, treinta días; todo el tiempo que sea necesario", pero dejó abierta la posibilidad de continuar. Por la tarde, declaró que venían a hacer una "radical transformación" y a "extirpar de raíz la vieja política española". Preguntado sobre si disolvería el Parlamento, respondió: "Naturalmente". También acusó de corrupción al ministro de Estado dimitido, Santiago Alba, y afirmó que su conducta había sido "la gota de agua" que impulsó el movimiento.

La Gaceta de Madrid del día siguiente publicó el Real Decreto, firmado por el rey, nombrando a Primo de Rivera "Jefe del Gobierno" y "Marqués de Estella". También se publicó el primer Real Decreto de Primo de Rivera, creando un Directorio militar presidido por él, con "todas las facultades, iniciativas y responsabilidades inherentes a un Gobierno". Se suprimían los cargos de presidente del Consejo de Ministros y ministros.

El 17 de septiembre, la Gaceta de Madrid publicó la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado. Aunque la Constitución obligaba a convocarlos de nuevo antes de tres meses, Primo de Rivera no lo hizo. Cuando los presidentes del Congreso y del Senado recordaron al rey su deber, fueron destituidos. Primo de Rivera justificó esto diciendo que el país quería "orden, trabajo y economía".

En una entrevista en 1924, el rey Alfonso XIII justificó su decisión diciendo que aceptó la Dictadura militar porque España y el Ejército la quisieron para acabar con el desorden y la debilidad de los políticos.

¿Cómo reaccionó la gente al golpe?

La reacción general al golpe de Estado fue favorable o, al menos, pasiva. Esto se explica porque el sistema que Primo de Rivera venía a reemplazar no tenía mucho apoyo popular. El golpe fue bien recibido por muchos grupos políticos y sociales, incluyendo católicos, tradicionalistas, y catalanistas. Incluso algunos intelectuales y periódicos liberales mostraron simpatía, creyendo que sería una dictadura temporal. Las cámaras de comercio, organizaciones empresariales y la Iglesia también apoyaron el golpe.

La gente creyó que por fin se "haría justicia" y se acabaría con el caciquismo (un sistema de control político local). El diario liberal El Sol dio la bienvenida a "una España más noble y fértil", aunque luego le retiró su apoyo cuando vio que Primo de Rivera quería quedarse en el poder.

En cuanto a las organizaciones de trabajadores, el golpe los tomó por sorpresa. La CNT (anarcosindicalistas) estaba agotada por años de represión. Aunque formaron un "Comité de acción contra la guerra y la dictadura", su huelga tuvo poco éxito. El PSOE y la UGT (socialistas) decidieron mantenerse a la expectativa y advirtieron a sus miembros que no intervinieran en acciones revolucionarias.

Entre los intelectuales, pocos se opusieron al golpe. Solo Miguel de Unamuno, Manuel Azaña y Ramón Pérez de Ayala se mostraron claramente en contra. El escritor Vicente Blasco Ibáñez, desde el exilio, se convirtió en un fuerte crítico de la dictadura y la monarquía.

Las clases altas recibieron el golpe con entusiasmo, especialmente en Cataluña. La Cámara de Comercio e Industria de Cataluña saludó al dictador con "el mayor entusiasmo", esperando que pusiera fin a una situación "intolerable". Lo mismo hicieron otras organizaciones empresariales y partidos políticos conservadores. La Iglesia católica en España también apoyó el golpe, esperando una campaña de "saneamiento moral". Incluso los carlistas (partidarios de una rama de la monarquía) le dieron su apoyo.

Los dos partidos políticos que se habían alternado en el poder (liberales y conservadores) parecieron aliviados por la decisión de Primo de Rivera de "anestesiar" temporalmente la política española.

El papel del rey

El socialista Indalecio Prieto afirmó que el rey Alfonso XIII fue quien impulsó el golpe para evitar que la Comisión de Responsabilidades por el Desastre de Annual pudiera hacer acusaciones. Ocho años después, en 1931, las Cortes Constituyentes de la República declararon culpable de "alta traición" al rey Alfonso XIII, privándolo de sus títulos y bienes en España.

El papel del rey en el golpe de Estado de 1923 y su actuación durante la Dictadura ha sido muy debatido por los historiadores. Algunos señalan que Alfonso XIII había mostrado tendencias a gobernar sin el Parlamento y una gran admiración por el ejército. Su descontento con el sistema parlamentario aumentó después del desastre de Annual en 1921.

El rey había expresado sus críticas al Parlamento en varios discursos, afirmando que no cumplía con su deber y que él, el rey, debía imponerse por el bien de la Patria. También había dicho a los militares que su único compromiso era con la Patria y con su Rey.

Sobre la participación del rey en los preparativos del golpe, algunos historiadores afirman que no hay pruebas de que Alfonso XIII fuera el promotor directo, aunque compartía la visión negativa de los conspiradores sobre la situación política. El rey habló con varias personas sobre un posible gobierno militar autoritario.

Sin embargo, otros historiadores señalan que el rey fue decisivo para el triunfo del golpe. Compartía las ideas nacionalistas y autoritarias que lo justificaban. Cuando llegó el momento de la verdad, abandonó a su gobierno, no tomó medidas disciplinarias contra los militares rebeldes y no usó su autoridad sobre el ejército para detener la rebelión.

Una de las primeras decisiones del Directorio Militar fue apoderarse de los archivos de la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Diputados, que investigaba el expediente Picasso sobre las responsabilidades militares en el desastre de Annual. Esto, según el diputado socialista Indalecio Prieto, iba a implicar al rey.

El compromiso definitivo del rey con la Dictadura se produjo cuando incumplió la Constitución al no convocar al Parlamento antes de tres meses. Cuando los presidentes del Senado y del Congreso le recordaron su deber, el rey los destituyó. Con esto, el rey rompió formalmente con la Constitución de 1876, a la que había jurado lealtad. El rey justificó su acción diciendo que había cumplido el "artículo tácito de toda Constitución: 'Salvar a la Patria'".

A pesar de las advertencias de antiguos políticos, el rey unió por completo su destino al de la Dictadura. En 1927, firmó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que supuso la ruptura definitiva con la Constitución de 1876.

Muchos historiadores coinciden en que Alfonso XIII fue decisivo en el triunfo del golpe. Al apoyar la rebelión contra la legalidad constitucional, el rey ayudó a crear la idea de que era "responsable" de la dictadura. Un golpe contra la voluntad del rey habría sido "completamente imposible". Los defensores del rey alegaron que se había sacrificado para evitar una peligrosa división del ejército y una posible guerra civil. El rey era consciente de que había violado la Constitución, pero se preguntó retóricamente: "¿Qué es mejor, mantener viva la constitución o dejar que la nación muera?".

El golpe de Primo de Rivera cerró la posibilidad de encontrar una solución a los problemas del país dentro de la monarquía constitucional. Lo sucedido supuso un cambio muy importante en la política española. Aunque el golpe prometía ser corto y tuvo un apoyo generalizado, sus consecuencias a medio plazo fueron muy graves. El rey violó la Constitución al no convocar al Parlamento, y esto, a la larga, le costó el trono.

Galería de imágenes