Dictablanda de Dámaso Berenguer para niños

La dictablanda de Berenguer es el nombre que se le dio a un periodo en la historia de España, entre 1930 y 1931. Fue la última etapa del reinado de Alfonso XIII de España y de la Restauración borbónica en España, un tiempo en el que se intentó volver a la normalidad después de la dictadura de Primo de Rivera.

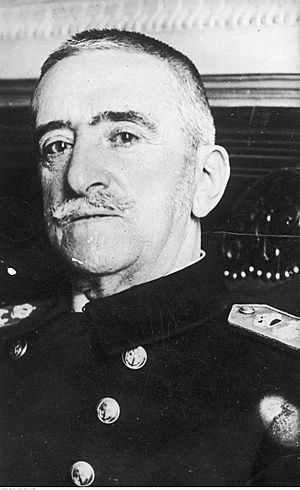

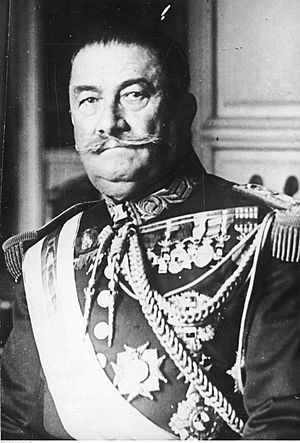

Durante este periodo, hubo dos gobiernos importantes. Primero, el del general Dámaso Berenguer, que empezó en enero de 1930. Su misión era restaurar el orden y las leyes que existían antes de la dictadura. Después de él, llegó el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar un año más tarde. Este último gobierno fue el que precedió a la proclamación de la Segunda República española.

La prensa de la época usó la palabra "dictablanda" para describir el gobierno de Berenguer. Se le llamó así porque no era una dictadura fuerte como la anterior, pero tampoco devolvía completamente la Constitución de 1876. Además, no convocó elecciones para una Asamblea Constituyente, algo que pedían los grupos que querían una república y los monárquicos que deseaban un gobierno más apegado a la Constitución.

Contenido

El gobierno del general Berenguer: ¿Qué pasó?

La formación del gobierno de Berenguer

El 28 de enero de 1930, el mismo día en que el dictador Miguel Primo de Rivera renunció, el rey Alfonso XIII nombró al general Dámaso Berenguer como presidente del gobierno. Berenguer había sido jefe del Cuarto Militar del rey desde 1927. Su objetivo era convocar al parlamento para regresar a la "normalidad constitucional".

Sin embargo, muchos historiadores señalan que esto era muy difícil. La monarquía se había asociado mucho con la dictadura de Primo de Rivera. El rey había aceptado el golpe de Estado de 1923, lo que significaba que su poder no se basaba en la Constitución desde hacía seis años. Ahora, la monarquía intentaba sobrevivir cuando la dictadura había terminado.

Berenguer, en sus memorias de 1946, mencionó varios problemas que enfrentó al formar su gobierno en 1930. Entre ellos, la necesidad de reconstruir los partidos monárquicos, el descontento de los estudiantes universitarios, problemas en el ejército y dificultades económicas.

Muchos políticos y expertos en leyes decían que era imposible volver a la "normalidad constitucional". El juez Mariano Gómez González escribió en octubre de 1930 que España vivía "sin Constitución". Argumentaba que la dictadura había roto la Constitución de 1876, y solo la nación podía decidir un nuevo camino a través de elecciones libres y un gobierno que no estuviera involucrado en los problemas anteriores.

El general Berenguer tuvo dificultades para formar su gobierno. Los partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, casi habían desaparecido después de seis años de dictadura. Estos partidos no eran organizaciones políticas fuertes, sino más bien grupos que se turnaban en el poder gracias a un sistema de influencia local y fraude electoral. La mayoría de los políticos de estos partidos se negaron a colaborar con Berenguer. Por eso, solo pudo contar con el sector más conservador, liderado por Gabino Bugallal.

La Unión Patriótica, que había sido el partido único de la dictadura, y que en 1930 se convirtió en la Unión Monárquica Nacional, tampoco apoyó claramente al gobierno de Berenguer. Esto significaba que la monarquía no tenía una organización política fuerte para manejar la transición. A pesar de esto, la Unión Monárquica Nacional hizo campañas públicas por toda España, aunque a veces se encontraron con protestas de liberales y republicanos, lo que causó algunos incidentes.

El intento fallido de volver a la normalidad

La forma en que el gobierno de Berenguer manejó la situación tampoco ayudó a la monarquía. Las medidas para devolver las libertades se aprobaron muy lentamente. La censura seguía activa y los derechos individuales estaban suspendidos. Esto hizo que la gente dudara si el gobierno realmente quería restaurar la Constitución. Por eso, la prensa empezó a llamarlo "dictablanda".

En realidad, el general Berenguer quería dar tiempo a los partidos monárquicos para que se reorganizaran y así poder convocar elecciones como se hacía antes de la dictadura. Él mismo había calculado cómo se repartirían los diputados en las nuevas Cortes, esperando una mayoría monárquica. Por esta razón, Berenguer se negaba a convocar elecciones municipales antes, a pesar de que políticos importantes como el conde de Romanones y Santiago Alba lo pedían. Mientras tanto, los problemas sociales y laborales aumentaban.

El rey Alfonso XIII también intentó conseguir apoyo. Se reunió en París con Santiago Alba, quien estaba exiliado. Al parecer, el rey aceptó reformar la Constitución de 1876 para hacerla más democrática. Sin embargo, Alba no confiaba del todo en el monarca. Esta desconfianza era compartida por muchos otros políticos monárquicos.

Un grupo de monárquicos que desconfiaban del rey formaron el "bloque constitucionalista". Creían que la Constitución de 1876 ya no servía y que el rey no podía seguir siendo jefe de Estado sin el apoyo de unas Cortes Constituyentes. Algunos, como Miguel Maura y Niceto Alcalá-Zamora, incluso se unieron al movimiento republicano, fundando el partido Derecha Liberal Republicana.

El 13 de noviembre, el gobierno anunció elecciones para el 1 de marzo del año siguiente. Poco después, el ministro de Gobernación, general Enrique Marzo Balaguer, dimitió debido a disturbios en Madrid. Berenguer intentó que un político importante ocupara el puesto, pero no lo logró.

La convocatoria de elecciones para el 1 de marzo de 1931 decía que su objetivo era "restablecer el funcionamiento de las fuerzas cosoberanas [el rey y las Cortes] que son el eje de la Constitución de la Monarquía Española". Esto significaba que no serían Cortes Constituyentes ni podrían reformar la Constitución. Por eso, la convocatoria tuvo poco apoyo, incluso entre los monárquicos. El gobierno actuaba como si la dictadura y la implicación del rey en ella nunca hubieran existido.

El "error Berenguer"

El 15 de noviembre, dos días después del anuncio de las elecciones, José Ortega y Gasset publicó un famoso artículo en el periódico El Sol titulado "El error Berenguer". El artículo terminaba con la frase: "¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia" (¡La monarquía debe ser destruida!).

Ortega y Gasset criticaba que el gobierno de Berenguer intentara volver a la normalidad "como si nada hubiera pasado". Decía que el régimen estaba "solitario, acordonado, como leproso en lazareto", porque la gente no olvidaba lo que había sido la dictadura. Berenguer, por su parte, se quejó en sus memorias de que casi todos los periódicos de Madrid atacaban a su gobierno y a la monarquía.

La monarquía pierde apoyos y el republicanismo crece

La monarquía se queda sin apoyos

A lo largo de 1930, se hizo evidente que la monarquía estaba perdiendo el apoyo de muchos sectores. Incluso los empresarios, que siempre la habían apoyado, empezaron a dudar de su capacidad para resolver los problemas. La monarquía tampoco contaba con el apoyo de la clase media, donde las ideas republicanas y socialistas ganaban terreno. Los intelectuales y estudiantes universitarios mostraron claramente su rechazo al rey.

Los únicos apoyos importantes que le quedaban a la monarquía eran la Iglesia católica (que le agradecía haber recuperado su posición en la sociedad) y el Ejército. Sin embargo, la Iglesia estaba a la defensiva ante el avance del republicanismo. Y en el Ejército, aunque no se esperaba una conspiración contra la monarquía, muchos militares no harían nada para salvar el trono, e incluso algunos colaboraron con los que querían acabar con la monarquía.

El auge del republicanismo y el Pacto de San Sebastián

Mientras la monarquía perdía apoyos, la opción republicana ganaba fuerza. Este crecimiento del republicanismo fue subestimado por el gobierno y por muchos monárquicos. Los cambios sociales y de valores en España en los últimos treinta años no favorecían el regreso al antiguo sistema de la Restauración.

El impulso del republicanismo en las ciudades se debió a que, tras la caída de Primo de Rivera, la gente empezó a identificar la dictadura con la monarquía. Las clases populares y medias urbanas llegaron a la conclusión de que monarquía significaba autoritarismo y república significaba democracia. En 1930, la oposición a la monarquía se extendió rápidamente por todo el país. La gente salía a la calle a celebrar la República. Intelectuales como José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala también se unieron a la causa republicana, formando la Agrupación al Servicio de la República.

El 17 de agosto de 1930, se celebró el Pacto de San Sebastián. En esta reunión, organizada por la Alianza Republicana, se acordó una estrategia para acabar con la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República. Asistieron importantes líderes republicanos de diferentes partidos, como Alejandro Lerroux, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura.

En octubre de 1930, el PSOE y la UGT, dos organizaciones socialistas, se unieron al Pacto. Su objetivo era organizar una huelga general junto con una rebelión militar para "meter a la Monarquía en los archivos de la Historia". Se formó un "comité revolucionario" con líderes republicanos y socialistas para dirigir esta acción. La CNT, una organización anarquista, no participó en esta alianza, ya que prefería actuar de forma independiente.

El primer intento fallido contra la monarquía

El comité revolucionario, presidido por Alcalá-Zamora, preparó una rebelión militar que sería apoyada por una huelga general. Creían que el uso de la fuerza para cambiar el gobierno estaba justificado, ya que la dictadura había llegado al poder de esa manera. A mediados de diciembre de 1930, el comité publicó un manifiesto llamando a la gente a unirse para derribar la monarquía y establecer la República.

Sin embargo, la huelga general no se llevó a cabo y la rebelión militar fracasó. Los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández se sublevaron en Jaca el 12 de diciembre, tres días antes de la fecha prevista. Estos hechos se conocen como la "sublevación de Jaca". Los dos capitanes fueron juzgados rápidamente y fusilados, convirtiéndose en "mártires" de la futura República. Su muerte conmovió mucho a la opinión pública.

El 15 de diciembre, el general Gonzalo Queipo de Llano intentó tomar el aeródromo de Cuatro Vientos, pero tuvo que abandonarlo por la rápida respuesta del gobierno. Seis miembros del comité revolucionario fueron arrestados y encarcelados, mientras que otros se escondieron o huyeron de España.

El gobierno del almirante Aznar y la caída de la Monarquía

El fin del gobierno de Berenguer

El 17 de diciembre de 1930, después del fracaso de la rebelión republicana, varios políticos monárquicos importantes se reunieron en Madrid. Pidieron que las Cortes que se formaran después de las elecciones de Berenguer fueran "constituyentes", es decir, que pudieran crear una nueva Constitución. Por eso se les llamó "constitucionalistas".

A pesar de la situación, el gobierno de Berenguer continuó con los preparativos para las elecciones. El general Berenguer estaba seguro de que podría controlar el proceso electoral, especialmente en las zonas rurales, donde el antiguo sistema de influencia local seguía funcionando.

Sin embargo, el 29 de enero, los "constitucionalistas" anunciaron que no participarían en las elecciones porque las Cortes no serían constituyentes. Al día siguiente, los liberales dijeron que solo participarían si el gobierno no manipulaba los resultados. El 31 de enero, los republicanos también se retiraron, y el 3 de febrero, los socialistas. A pesar de esto, el 8 de febrero se publicó el decreto de convocatoria de elecciones.

Las dudas también afectaron a los miembros del gobierno. El 13 de febrero, el ministro de Gobernación, Leopoldo Matos y Massieu, se reunió con el conde de Romanones, quien pidió que las Cortes fueran constituyentes. Romanones también contactó con Francisco Cambó, líder de la Lliga Regionalista, para que se manifestara en el mismo sentido. Esa noche, Romanones entregó la nota a la prensa y se reunió con el general Berenguer. Berenguer no encontró otra solución que llamar al rey Alfonso XIII y al día siguiente le presentó su renuncia. Las elecciones quedaron suspendidas.

El gobierno del almirante Aznar y las elecciones municipales

El 11 de febrero, Alfonso XIII había llamado al líder catalanista Francisco Cambó a Palacio. El rey le preguntó a Cambó qué tipo de gobierno debía formar y si debía convocar Cortes Constituyentes. Cambó le dijo que el gobierno debía ser de izquierda y que nadie aceptaría el poder sin la condición de Cortes Constituyentes. El rey le confesó que se sentía amargado y que a menudo deseaba irse de España.

Alfonso XIII ofreció la presidencia del gobierno a Santiago Alba, pero este la rechazó. Luego se la ofreció a José Sánchez Guerra, un "constitucionalista" que había intentado derribar la dictadura dos años antes. Sánchez Guerra aceptó con la condición de que las Cortes fueran constituyentes y se suspendieran los poderes del rey. Intentó incluir a la derecha republicana en su gabinete, visitando a Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura en la cárcel. Sin embargo, ellos rechazaron su propuesta, diciendo que no tenían nada que ver con la monarquía. Sánchez Guerra presentó un gabinete solo con "constitucionalistas", pero el rey vetó a algunos miembros y exigió la inclusión de liberales, por lo que Sánchez Guerra renunció.

Finalmente, se formó un gobierno de "concentración monárquica" con el almirante Juan Bautista Aznar como presidente. Este gobierno incluía a varios ex-presidentes y ex-ministros. El rey solo aceptó a los "leales a mi persona". El almirante Aznar era poco conocido en política, y se decía en broma que "se le hizo venir de donde a la sazón se encontraba; esto es, políticamente de la luna".

El nuevo gobierno juró el 18 de febrero y al día siguiente acordó un nuevo calendario electoral. Se celebrarían primero elecciones municipales el 12 de abril, y luego elecciones a Cortes el 7 y 14 de junio. Las Cortes tendrían "carácter de Constituyentes", lo que significaba que podrían revisar los poderes del Estado y reducir los del rey, así como buscar una solución al problema de Cataluña, pero sin cambiar el régimen monárquico.

La decisión de convocar primero elecciones municipales se tomó por varias razones. Se pensó que, al ser principalmente administrativas, permitirían que republicanos y socialistas volvieran a participar en el sistema. También servirían para "engrasar" la maquinaria electoral de los partidos monárquicos en las zonas rurales, donde el sistema de influencia local seguía siendo fuerte. Además, se creía que el riesgo de perder era bajo, ya que la mayoría de los concejales (concejales) se elegían en municipios pequeños, donde los monárquicos tenían más apoyo.

Los partidos republicanos sí se mostraron a favor de participar en las elecciones municipales, siempre que hubiera "garantías indispensables". Niceto Alcalá-Zamora declaró que era importante unirse con todos los partidos que no apoyaban la monarquía para defender el ideal común.

El juicio contra el "comité revolucionario"

A mediados de marzo, se celebró un consejo de guerra contra unos sesenta militares implicados en la sublevación de Jaca. Los líderes, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, ya habían sido fusilados en diciembre, convirtiéndose en los primeros "mártires de la República". Solo cinco militares fueron absueltos, y otros recibieron penas de cárcel. El capitán Salvador Sediles fue condenado a muerte, pero el rey le conmutó la pena.

El 20 de marzo, tres semanas antes de las elecciones municipales, fue el turno del "comité revolucionario". El juicio se convirtió en una gran manifestación a favor de la República. Los seis acusados eran figuras políticas muy importantes: Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Álvaro de Albornoz, Santiago Casares Quiroga, Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos. También contribuyó al interés el prestigio de sus abogados, incluyendo a Victoria Kent, la primera mujer en el mundo en ejercer como abogada en un consejo de guerra.

El principal argumento de la defensa fue que los acusados no habían cometido ningún delito, porque la legalidad (la Constitución y el Estado de derecho) había sido eliminada el 13 de septiembre de 1923, cuando Primo de Rivera dio su golpe de Estado con el consentimiento del rey. Así, los acusados se convirtieron en acusadores, recibiendo aplausos del público. Además, recordaron que el propio José Sánchez Guerra les había ofrecido formar parte del gobierno del rey.

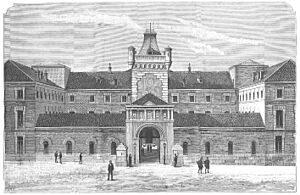

El fiscal pedía entre 12 y 15 años de cárcel, pero el tribunal los condenó a solo seis meses y un día, por lo que fueron liberados de inmediato. Una multitud se reunió a las puertas de la Cárcel Modelo de Madrid para recibirlos y celebrar su libertad.

Incidentes en la Facultad de Medicina

Las manifestaciones pidiendo la amnistía continuaron. Los días 23, 24 y 25 de marzo, hubo graves incidentes en la Facultad de Medicina de Madrid. Hubo varios heridos y dos muertos por disparos: un guardia civil y un estudiante. La izquierda culpó al director general de Seguridad, el general Emilio Mola, pero el gobierno lo mantuvo en su puesto. Estos incidentes ocurrieron solo dieciocho días antes de las elecciones.

Las elecciones municipales del 12 de abril y la caída de la monarquía

Los partidos monárquicos estaban tan seguros de ganar las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, usando los viejos métodos de manipulación electoral de la Restauración, que apenas hicieron campaña. Solo la Unión Monárquica Nacional (UMN) defendió la necesidad de movilizar a los partidarios de la monarquía, advirtiendo de una supuesta catástrofe si ganaban los republicanos. El gobierno también confiaba en la victoria monárquica, basándose en los informes de los gobernadores civiles.

Sin embargo, el sábado 11 de abril, el conde de Romanones, ministro de Estado, dio a entender que el gobierno ya no estaba tan seguro de la victoria. Dijo que el triunfo sería para las candidaturas que obtuvieran el mayor número de concejales, sin importar el número total de votos. Esto era importante porque en los municipios rurales se necesitaban muchos menos votos para conseguir un concejal que en las ciudades.

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fueron vistas por todos como un plebiscito (una votación directa para decidir sobre un tema importante) sobre la Monarquía. Cuando se supo que las candidaturas republicano-socialistas habían ganado en 42 de las 50 capitales de provincia (era la primera vez que un gobierno era derrotado en unas elecciones en España, aunque en las zonas rurales habían ganado los monárquicos), el "comité revolucionario" anunció que el resultado era "desfavorable a la Monarquía [y] favorable a la República".

El martes 14 de abril, se proclamó la República desde los balcones de los ayuntamientos ocupados por los nuevos concejales. El rey Alfonso XIII se vio obligado a abandonar el país. Ese mismo día, el "comité revolucionario" se convirtió en el Primer Gobierno Provisional de la Segunda República Española.

Gobiernos

| Composición del Gobierno | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Cargo | Titular | Inicio | Fin | Partido Político | ||

| Presidente del Consejo de Ministros | Dámaso Berenguer |  |

30 de enero de 1930 | 18 de febrero de 1931 | Militar | |

| Ministro del Ejército | 18 de febrero de 1931 | |||||

| Ministro de Estado | 22 de febrero de 1930 | |||||

| Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (Duque de Alba) |  |

22 de febrero de 1930 | 18 de febrero de 1931 | Independiente | ||

| Ministro de Justicia y Culto (desde 1930 Ministro de Gracia y Justicia) |

José Estrada y Estrada |  |

30 de enero de 1930 | 25 de noviembre de 1930 | Conservador | |

| Joaquín de Montes y Jovellar |  |

25 de noviembre de 1930 | 18 de febrero de 1931 | Conservador | ||

| Ministro de Hacienda | Manuel de Argüelles |  |

30 de enero de 1930 | 20 de agosto de 1930 | Conservador | |

| Julio Wais San Martín |  |

20 de agosto de 1930 | 18 de febrero de 1931 | Conservador | ||

| Ministro de Marina | Salvador Carvia Caravaca |  |

30 de enero de 1930 | 18 de febrero de 1931 | Militar | |

| Ministro de la Gobernación | Enrique Marzo Balaguer |  |

30 de enero de 1930 | 25 de noviembre de 1930 | Militar | |

| Leopoldo Matos y Massieu |  |

25 de noviembre de 1930 | 18 de febrero de 1931 | Conservador | ||

| Ministro de Fomento | Leopoldo Matos y Massieu |  |

30 de enero de 1930 | 25 de noviembre de 1930 | Conservador | |

| José Estrada y Estrada |  |

25 de noviembre de 1930 | 18 de febrero de 1931 | Conservador | ||

| Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó |  |

30 de enero de 1930 | 24 de febrero de 1930 | Independiente | |

| Elías Tormo |  |

24 de febrero de 1930 | 18 de febrero de 1931 | Conservador | ||

| Ministro de Trabajo y Previsión | Pedro Sangro y Ros de Olano |  |

30 de enero de 1930 | 18 de febrero de 1931 | Independiente | |

| Ministro de Economía Nacional | Manuel de Argüelles (interino) |

|

30 de enero de 1930 | 3 de febrero de 1930 | Conservador | |

| Julio Wais San Martín |  |

3 de febrero de 1930 | 20 de agosto de 1930 | Conservador | ||

| Luis Rodríguez de Viguri |  |

20 de agosto de 1930 | 18 de febrero de 1931 | Conservador | ||

Composición del Gobierno del almirante Aznar

| Composición del Gobierno | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cargo | Titular | Inicio | Fin | Partido Político | |||

| Presidente del Consejo de Ministros | Juan Bautista Aznar |  |

18 de febrero de 1931 | 14 de abril de 1931 | Militar | ||

| Ministro del Ejército | Dámaso Berenguer |  |

18 de febrero de 1931 | 14 de abril de 1931 | Militar | ||

| Ministro de Estado | Conde de Romanones |  |

18 de febrero de 1931 | 14 de abril de 1931 | Liberal | ||

| Ministro de Gracia y Justicia |

Manuel García Prieto |  |

18 de febrero de 1931 | 14 de abril de 1931 | Liberal | ||

| Ministro de Hacienda | Juan Ventosa y Calvell |  |

18 de febrero de 1931 | 14 de abril de 1931 | Lliga Regionalista | ||

| Ministro de Marina | José Rivera Álvarez de Canero | 18 de febrero de 1931 | 14 de abril de 1931 | Militar | |||

| Ministro de la Gobernación | Marqués de Hoyos | 18 de febrero de 1931 | 14 de abril de 1931 | Militar | |||

| Ministro de Fomento | Juan de la Cierva y Peñafiel |  |

18 de febrero de 1931 | 14 de abril de 1931 | Conservador | ||

| Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | José Gascón y Marín |  |

15 de febrero de 1931 | 14 de abril de 1931 | Liberal | ||

| Ministro de Trabajo y Previsión | Gabriel Maura Gamazo |  |

18 de febrero de 1931 | 14 de abril de 1931 | Conservador | ||

| Ministro de Economía Nacional | Gabino Bugallal |

|

18 de febrero de 1931 | 14 de abril de 1931 | Conservador | ||

Véase también

En inglés:

En inglés: