Pucherazo para niños

El pucherazo es una palabra que se usa en España para hablar de un fraude electoral, que es cuando se cambian los resultados de una votación de forma ilegal.

Contenido

¿De dónde viene la palabra "pucherazo"?

La expresión "dar pucherazo" surgió en España durante un periodo llamado la Restauración borbónica. En esa época, se usaban trucos para manipular las elecciones y así mantener un acuerdo entre dos partidos principales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, para turnarse en el poder. A este sistema se le conocía como el turnismo.

Una de las formas de manipular las elecciones era el pucherazo. Consistía en guardar las papeletas de votación en recipientes como "pucheros" (de ahí viene el nombre). Luego, estas papeletas se añadían o se quitaban de la urna de votación para cambiar el resultado. También se usaban otros métodos, como poner las urnas en lugares difíciles de alcanzar. Además, había "lázaros", que eran votos de personas fallecidas que "resucitaban" para votar, y "cuneros", que eran candidatos que se presentaban en un lugar donde no vivían ni tenían relación.

A lo largo de la historia de las elecciones en España, la palabra "pucherazo" se ha seguido usando como sinónimo de fraude electoral.

Historia de los fraudes electorales

En tiempos de Amadeo I

En las elecciones generales de España de abril de 1872, los candidatos del gobierno ganaron por mucho, gracias a lo que se llamó "la influencia moral del gobierno". El presidente del gobierno, Práxedes Mateo Sagasta, dio instrucciones a los gobernadores de cada provincia para asegurar la victoria de su partido.

Entre las instrucciones, se les pedía comprar el mayor número posible de papeletas de votantes de otros partidos. El día de las elecciones, se debía llenar la entrada de los colegios electorales con votantes del partido del gobierno para que otros no pudieran entrar fácilmente. También se les decía que tuvieran agentes de orden público listos para actuar si había algún problema. Además, se les indicaba que, al abrir los colegios, ya hubiera muchas papeletas a favor del partido ministerial dentro de las urnas.

Durante la Restauración

Todas las elecciones durante la Restauración borbónica en España fueron manipuladas. El resultado ya estaba decidido de antemano, gracias a una red de personas influyentes en cada lugar, conocida como caciquismo. En este sistema, el gobierno que convocaba las elecciones siempre las ganaba. Esto era diferente a otros países, donde los gobiernos cambiaban después de las elecciones.

Expertos como Feliciano Montero y Carmelo Romero Salvador han explicado que el rey o la regente eran quienes decidían qué partido gobernaría, sin que el Parlamento tuviera mucha influencia. Los gobiernos se aseguraban una mayoría en el Parlamento a través de elecciones fraudulentas.

El Ministerio de la Gobernación era el encargado de organizar todo el proceso de fraude. A través de los gobernadores civiles, daban instrucciones a los alcaldes para que los candidatos elegidos por el gobierno ("encasillados") fueran los ganadores.

En 1907, se aprobó una nueva ley electoral que, aunque buscaba eliminar el pucherazo, en la práctica lo fomentaba. Por ejemplo, el artículo 29 decía que si solo se presentaba un candidato en un lugar, este era elegido automáticamente sin necesidad de votar. En las elecciones generales de España de 1923, 146 diputados obtuvieron su puesto sin que se votara por ellos. Esta ley estuvo vigente hasta las elecciones municipales de España de 1931.

En la Segunda República

La Segunda República intentó que las elecciones fueran más justas. Se introdujeron medidas como la figura del interventor de partido (una persona que vigilaba por cada partido) y la marca con tinta indeleble en el dedo de los votantes para evitar que votaran varias veces.

Sin embargo, la Ley electoral de la Segunda República Española también recibió críticas. Por ejemplo, se decía que daba demasiados escaños a los partidos más votados en comparación con los minoritarios. Otro punto criticado era que la validación de los resultados no la hacían jueces, sino una comisión de los propios parlamentarios elegidos. Esto generó controversia, especialmente después de las elecciones de febrero de 1936.

También hubo críticas sobre el resultado del referéndum para el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936. La Constitución pedía una mayoría muy alta de votos a favor, no solo de los que votaban, sino de todas las personas censadas. Este referéndum, que se celebró poco antes de la Guerra Civil, fue incluso llamado "santo pucherazo" por algunos de sus propios partidarios.

Durante el Franquismo (desde 1967)

Durante la dictadura franquista, no había elecciones como las conocemos hoy. Los miembros de las Cortes (el parlamento de entonces) eran elegidos directamente o indirectamente por el Jefe del Estado, Francisco Franco.

Solo al final del franquismo, en 1967, se introdujo un sistema para elegir a una pequeña parte de los miembros de las Cortes (100 de ellos). Estos eran elegidos por los cabezas de familia y las mujeres casadas. Los candidatos se presentaban de forma individual, ya que los partidos políticos estaban prohibidos, excepto el partido oficial de la dictadura. Hubo dos elecciones bajo este sistema, en 1967 y en 1971.

Irregularidades en la Democracia actual

Cuando España recuperó las elecciones democráticas en 1977, se adoptó un sistema electoral proporcional, diferente al que se usaba antes. Se utiliza el sistema D'Hondt para repartir los escaños. Una de las críticas a este sistema es que, al usar las provincias como zonas de votación, beneficia a los partidos más grandes, tanto a nivel nacional (como el PP y el PSOE) como a nivel regional, en detrimento de los partidos más pequeños. La justicia, a través de las juntas electorales, es la encargada de asegurar que el sistema electoral funcione correctamente.

Recuento de votos

Después de las elecciones, los miembros de cada mesa electoral cuentan los votos. Los resultados se anotan en un documento oficial y se guardan en un sobre. Este sobre se envía a la Junta Electoral para que lo revisen. Al mismo tiempo, una persona de la administración recoge los datos y los envía a una central para que se difundan rápidamente. Esta persona suele ser de una empresa privada, como Indra.

Según la Ley Electoral, los jueces de las Juntas Electorales deben comprobar que los datos introducidos en el sistema informático coincidan con los del documento oficial. Esto debería asegurar que los resultados difundidos sean los correctos. Sin embargo, en la práctica, esta verificación no siempre se hace de forma sistemática. La Junta Electoral de Sevilla, por ejemplo, reconoció que no siempre se comparan los datos, aunque argumentó que esto no afectaba la validez de los resultados. Esta falta de verificación podría permitir errores o manipulaciones en el recuento.

Las elecciones de 1989 tuvieron un recuento muy debatido, con cambios en 4 escaños. Al final, los tribunales decidieron repetir las elecciones en algunas zonas. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, se vieron resultados inusuales para un partido en varias ciudades fuera de su región. El Ministerio del Interior lo atribuyó a posibles errores humanos.

Compra de votos por correo

A veces se han denunciado problemas con el voto por correo y los votos de personas que viven fuera de España. Estos casos se investigan como delitos electorales. Hay dos formas de fraude que destacan en el voto por correo: no pedir el DNI al enviar el voto y la compra de votos.

Cuando se envía el voto por correo certificado, no se exige mostrar el documento de identificación en la oficina de correos. Esto puede facilitar que alguien envíe un voto en nombre de otra persona sin su permiso. La ley electoral prohíbe esto, ya que el voto debe ser libre y secreto.

Las personas que venden su voto también pueden tener problemas legales, aunque la mayor responsabilidad recae en quienes compran los votos. La ley electoral establece penas de prisión o multas para quienes piden votos a cambio de dinero o promesas.

Aumento artificial del censo electoral

El aumento artificial del censo electoral ocurre cuando se incrementa de forma irregular el número de personas registradas para votar, especialmente antes de las elecciones. Esto se ve cuando el número de personas empadronadas en un lugar crece de manera inusual justo antes de que se cierre la lista de votantes.

Este aumento puede ser por prácticas ilegales, como empadronar a personas que no viven habitualmente en ese lugar, con el fin de influir en los resultados. A veces, esto se hace para mantener el poder en un sitio o para ganar más alcaldías. Instituciones como el Instituto Nacional de Estadística pueden detectar estos aumentos y pedir explicaciones a los municipios. Si no hay una justificación clara, el caso puede ser investigado por la Junta Electoral Central. Aumentar el censo de esta manera se considera un fraude electoral, ya que cambia el número de votantes y puede manipular los resultados.

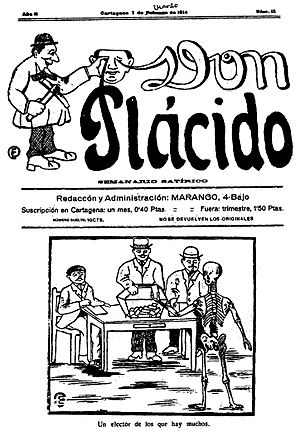

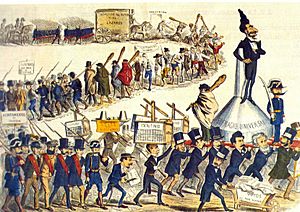

Galería de imágenes

-

Caricatura de la revista Blanco y Negro (1898) que muestra al diputado Trinitario Ruiz y Capdepón saliendo del puchero gracias a los votos que le ha proporcionado la red caciquil (arriba a la izquierda aparece el cacique representado en forma de araña).