Historia del ferrocarril en España para niños

La historia del ferrocarril en España es un viaje fascinante que comenzó en el siglo XIX con la construcción de las primeras vías. Desde entonces, el tren se ha convertido en una parte muy importante de la vida y la economía de España.

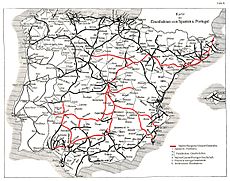

El primer ferrocarril español se construyó en 1837 en la provincia de Cuba, la línea La Habana-Güines. Unos años después, en la península ibérica, se inauguró la línea de Barcelona a Mataró en 1848. Esta línea, que todavía se usa hoy, tenía 29,1 kilómetros de largo y conectaba ciudades como Barcelona, Mataró, San Adrián de Besós, Badalona y Premiá de Mar. A partir de esa fecha, el ferrocarril se expandió rápidamente con la construcción de muchas líneas de ancho ibérico por parte de grandes empresas como la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (1856), la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (1858) y la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces (1877). Esta situación se mantuvo hasta 1936, cuando un conflicto causó graves daños en gran parte de la red ferroviaria.

En 1941, el gobierno de la época decidió que todos los ferrocarriles españoles de ancho ibérico pasaran a ser propiedad del Estado. Las empresas que operaban las líneas de vía estrecha mantuvieron su independencia por un tiempo, hasta que también fueron gestionadas por el Estado y se integraron en la empresa Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Las líneas de ancho ibérico se unieron en la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE). Ambas empresas existieron hasta el siglo XXI, cuando sus funciones fueron asumidas por Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que se encarga de las vías y estaciones, y por Renfe Operadora, que opera los trenes de ancho ibérico, ancho internacional y vía estrecha. Además, desde la inauguración de la Línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en 1992, se han construido nuevas líneas de alta velocidad (AVE) por toda España.

Contenido

Los comienzos del ferrocarril en España

Antes de que se construyeran las grandes líneas de tren para pasajeros, ya se usaban vías para transportar minerales en minas. Por ejemplo, en la mina de Arnao, en Asturias, en 1836 se extraía mineral usando un sistema de vías y vagonetas tiradas por animales. Más tarde, en 1833, se propuso un proyecto para unir Tarragona y Reus con un ferrocarril.

El primer tren: La Habana-Güines

La historia del primer ferrocarril español y de toda Iberoamérica comenzó el 19 de noviembre de 1837. Ese día se inauguró la línea entre La Habana y Bejucal en la actual Cuba, que en ese momento era una provincia de España. Fue el primer ferrocarril construido en territorio español y en toda Iberoamérica, el segundo de América y el cuarto del mundo. Durante su construcción, miles de trabajadores participaron, y fue un esfuerzo enorme. La empresa Compañía de Caminos de Hierro de La Habana fue la encargada de operarlo.

Este ferrocarril se construyó para transportar productos agrícolas desde la rica región de Güines hasta el puerto de La Habana. Un grupo de empresarios, liderados por el conde de Fernandina, Joaquín Gómez y Miguel Biada, formaron una empresa para el proyecto. Sin embargo, finalmente fue la Junta de Fomento de La Habana, una entidad pública, la que lo llevó a cabo.

Fue una obra muy compleja. Destaca el puente sobre el río Almendares, para el que se usaron 200 pilares de piedra importados de Estados Unidos. El ingeniero estadounidense Benjamin Wright fue contratado para dirigir la obra, pero enfermó y fue reemplazado por Alfredo Cruger, también estadounidense, quien trabajó con los hijos de Wright. El ingeniero francés Julio Sagebién también tuvo un papel importante.

El 15 de noviembre de 1837, a las ocho de la mañana, salió el primer tren. Recorrió los 28 kilómetros que separan La Habana de Bejucal. El tren inaugural llevaba a unas setenta personas, incluyendo a las autoridades de Cuba, y realizó el viaje bajo la lluvia, ante la curiosidad del público. Tres días después, el servicio regular de pasajeros y mercancías comenzó a funcionar.

Las locomotoras se construyeron en Inglaterra y en La Habana. Las primeras locomotoras, construidas por John Braithwaite, llegaron a La Habana el 28 de abril de 1837 y se llamaron Cubana, Havana, Villanueva y La Comisión. Más tarde se compraron otras cuatro máquinas a la empresa Reanis y dos a Mathias W. Baldwin en Filadelfia (EE. UU.). Los 50 vagones de carga y 8 coches de pasajeros se construyeron en La Habana. El 15 de enero de 1838, ocurrió el primer accidente: un tren chocó con un buey y descarriló.

Aunque la línea de Cuba es el primer ferrocarril en territorio español, hay documentos que indican que en 1834 ya funcionaba un ferrocarril minero en Arnao, Asturias, según el Museo del Ferrocarril de Gijón.

Barcelona-Mataró: el primer tren en la península

Cuando se inauguró el ferrocarril en Cuba en 1837, el catalán Miguel Biada, de Mataró, estaba presente. Le gustó tanto la idea que le dijo al Gobernador de la isla: "Cuando vuelva a mi país, antes de un año habré unido Barcelona con mi pueblo."

En 1840, Biada regresó a España y empezó a impulsar el proyecto del ferrocarril entre Barcelona y Mataró, para transportar mercancías y viajeros. Se puso en contacto con José María Roca en Londres, quien solicitó el permiso al gobierno español en 1843.

Roca y Biada lograron interesar a muchos inversores de Barcelona, Puerto Rico y Cuba. Así, formaron la empresa con un capital importante en 1844, y Biada la dirigió. Como el capital español no era suficiente, se recurrió a inversores ingleses, que compraron la mitad de las acciones. El 16 de noviembre, Roca firmó en París el contrato con el ingeniero Joseph Locke para dirigir el proyecto. La empresa se llamó Gran Compañía Española del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró y Viceversa, y las obras comenzaron con un presupuesto de 950.000 duros.

La obra fue declarada de utilidad pública, lo que permitió comprar los terrenos necesarios para las vías. Se contrató a la empresa Mackenzie and Brassey Co. para la construcción. Se compraron cuatro locomotoras en Inglaterra y 62 coches de pasajeros (de lujo, primera y segunda clase), además de vagones de carga. Las estaciones fueron construidas por empresas españolas. Parte de la línea incluía el túnel de Montgat, el primer túnel ferroviario de la península.

En 1847, hubo un problema de financiación, pero los accionistas restantes y Biada, que invirtió toda su fortuna, lo resolvieron. El compromiso de Biada fue muy valorado por la gente, que apoyó el proyecto. A principios de 1848, Biada enfermó y fue reemplazado por su sobrino. Falleció el 2 de abril de 1848, sin ver su proyecto terminado. La inauguración, que se había retrasado, tuvo su primera prueba el 5 de octubre. El 8 de octubre se hizo una prueba oficial con 10 coches y 400 personas, y el 11 de octubre una inspección oficial que fue un éxito. Finalmente, el 28 de octubre de 1848, el ferrocarril se inauguró con la salida oficial de la estación de Barcelona y la llegada de la locomotora «Mataró» a Mataró. El viaje de vuelta duró 35 minutos. El ferrocarril fue un éxito total y ayudó al crecimiento y la prosperidad de la región del Maresme.

Otros ferrocarriles importantes

Mientras se construía el ferrocarril Barcelona-Mataró, también se construían otras líneas importantes:

- Madrid-Aranjuez (1851): Conocido más tarde como el Tren de la Fresa, fue propuesto por el marqués de Pontejos y apoyado por el Marqués de Salamanca. Fue inaugurado por la reina Isabel II el 9 de febrero de 1851. Inicialmente, se pensó para la reina y la Corte, pero luego fue el primer paso para unir Madrid con Andalucía y Levante.

- Langreo-Gijón (1852): Esta línea se construyó en Asturias.

- Alar-Santander (1852-1866): Fue la primera línea larga de España, de 139 km. Su objetivo principal era llevar granos y harinas desde el Canal de Castilla hasta el puerto de Santander. Atravesar la Cordillera Cantábrica fue un gran desafío de ingeniería.

- Valencia-Játiva (1854): Las obras comenzaron bajo el empresario José Campo Pérez y la línea se inauguró el 20 de diciembre de 1854.

- Jerez de la Frontera-Puerto Real (1854): Aunque la primera propuesta para un ferrocarril en esta zona fue en 1829, los problemas económicos la retrasaron. Finalmente, en 1854, se inauguró una línea de 27 km para transportar vino de Jerez al puerto para exportarlo al Reino Unido.

La gran expansión del tren

Primeros pasos y el ancho de vía

A mediados del siglo XIX, España empezó a industrializarse. Los beneficios que el ferrocarril había traído a países como Francia y el Reino Unido no pasaron desapercibidos. Después de la primera guerra carlista (1833-1839), llegaron a España noticias sobre los avances del tren en Europa, lo que generó una opinión positiva sobre su implantación en el país.

Un ingeniero francés propuso al gobierno construir una línea de tren que uniera Madrid con el puerto de Cádiz. Este proyecto era mucho más grande que lo hecho hasta entonces, lo que llevó al gobierno a definir una política clara sobre el ferrocarril. Pedro José Pidal, entonces ministro, encargó un estudio sobre la propuesta de Cádiz y los problemas técnicos y de financiación.

Una comisión, liderada por el inspector general Juan Subercase Krets y los ingenieros José Subercase y Calixto de Santa Cruz, elaboró el Informe Subercase. Este informe sugirió que la red ferroviaria española tuviera un ancho de vía de 1.672 mm, lo que hoy se conoce como "ancho ibérico". Los ingenieros pensaron que un ancho mayor permitiría a las locomotoras producir más vapor y alcanzar mayor velocidad. También se ha sugerido que esta decisión se tomó por la orografía montañosa de España o por el temor a facilitar invasiones a través de los Pirineos.

El primer Plan General se aprobó en 1851. En 1855, una nueva Ley General de Caminos de Hierro estableció definitivamente el ancho de vía en «un metro 67 centímetros (6 pies castellanos)». Esta ley fue clave para el desarrollo del ferrocarril en los años siguientes.

La era de las grandes empresas

Hacia 1856, comenzaron a crearse en España las grandes compañías ferroviarias y la construcción de las principales líneas. Ese año empezó la construcción del ferrocarril Madrid-Hendaya, que conectaría la capital con Francia. Dos años después, se fundó la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (Norte), que terminó el ferrocarril a Irún. Desde 1856, también operó la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA), que se expandió desde Madrid hacia el Mediterráneo, Zaragoza y Andalucía. La compañía Norte estaba asociada a los hermanos Pereire y al Crédito Mobiliario Español, mientras que MZA estaba ligada a la familia Rothschild. Hasta la época del conflicto civil, gran parte de los ferrocarriles españoles estuvieron en manos de capital francés. Sin embargo, empresarios españoles como el marqués de Salamanca también tuvieron un papel importante.

En el Levante, el empresario José Campo fundó la Sociedad de los Ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona (AVT), que construyó la línea Valencia-Tarragona, inaugurada en 1868. En Almansa, una línea de AVT se unía con la red de MZA, que llegaba hasta Alicante. AVT desapareció en 1891 al ser absorbida por Norte.

En Andalucía, varias empresas pequeñas construyeron líneas:

- La Compañía del Ferrocarril de Córdoba a Sevilla inauguró en 1859 una línea que unía ambas ciudades.

- Dos años después, se completó la línea entre Sevilla y Cádiz.

- Córdoba se convirtió en un importante centro ferroviario.

- La Compañía del Ferrocarril de Córdoba a Málaga construyó la línea línea Bobadilla-Granada, inaugurada en 1874.

- MZA adquirió el ferrocarril hasta Sevilla en 1875 y lo amplió hasta Huelva años después.

A principios de 1866, estalló una importante crisis económica en España, causada por las compañías ferroviarias. Muchos inversores habían invertido en ellas, pero cuando las líneas empezaron a funcionar, los beneficios no fueron tan altos como se esperaba, y el valor de las acciones cayó. Esto llevó a la quiebra de muchas empresas ferroviarias y afectó también a los bancos. Un cambio político en 1868 empeoró la crisis, y muchas compañías desaparecieron. MZA y Norte lograron sobrevivir, e incluso aprovecharon la quiebra de empresas más pequeñas para expandirse y convertirse en las dos mayores empresas ferroviarias del país.

Después de este periodo, el gobierno de Cánovas del Castillo promulgó la Ley de Ferrocarriles de 1877, que dio un nuevo impulso a la expansión del tren. Se fundaron nuevas empresas pequeñas, como la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal o la Compañía del Ferrocarril Central de Aragón, que mantuvieron su independencia hasta la década de 1930. También hubo empresas inglesas operando en Andalucía y el Sureste.

Entre 1880 y 1884, la compañía Norte construyó la línea León-Astorga, y en 1884 se inauguró la rampa de Pajares, un tramo ferroviario que supera el desnivel de la cordillera Cantábrica. Fue una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XIX en España.

A partir de 1877, la nueva Compañía de los Ferrocarriles Andaluces adquirió varias empresas y se expandió, convirtiéndose en la tercera compañía más grande del país. En Cataluña, la Compañía de los ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia (TBF) se fundó en 1875 y adquirió muchas líneas, llegando hasta Zaragoza y la frontera francesa. En 1899, TBF se fusionó con MZA, marcando el fin de la expansión de las grandes compañías.

Durante este periodo, también se construyeron algunas de las grandes estaciones de tren de España, muchas de las cuales siguen en uso hoy, como la estación de Atocha en Madrid, la estación de Valladolid-Campo Grande o la estación del Norte en Valencia.

Los trenes de vía estrecha

A finales del siglo XIX, se empezó a construir ferrocarriles de vía estrecha, especialmente en el norte y la cordillera Cantábrica. Se eligió este ancho de vía por la orografía montañosa de estas zonas. Muchos de estos trenes eran para minería, pero también transportaban pasajeros y otras mercancías. En Andalucía, también se construyeron muchos de estos trazados. La Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, de capital francés, construyó una red de líneas para conectar sus minas entre Badajoz, Córdoba y Ciudad Real, dando lugar al ferrocarril de Peñarroya a Puertollano y Fuente del Arco. En Huelva, el capital británico construyó varios ferrocarriles mineros: Buitrón (1870), Tharsis (1871) o Riotinto (1875).

Una línea muy importante por su longitud fue la del ferrocarril de La Robla, que unía las cuencas mineras de León con la zona industrial de Vizcaya. Se inauguró en 1904 y es el ferrocarril de vía estrecha más largo de Europa. La Sociedad General de Ferrocarriles Vasco Asturiana fue otra empresa importante, cuyo tren transportaba carbón desde la cuenca minera del Caudal hasta el puerto de San Esteban de Pravia. Otros trenes importantes en esta zona fueron el ferrocarril Santander-Bilbao, los Ferrocarriles Vascongados, el ferrocarril Vasco-Navarro o el ferrocarril de Langreo. Muchos de estos ferrocarriles siguieron funcionando hasta la década de 1960.

En el Levante y Cataluña también se construyeron líneas de vía estrecha, más enfocadas a lo local y regional. En Alicante, destacaron los ferrocarriles de Villena a Alcoy y Yecla, el ferrocarril Alcoy-Gandía y el ferrocarril Carcagente-Denia. En Cataluña, el Ferrocarril de San Feliu de Guíxols a Gerona. En la isla de Mallorca, llegó el famoso ferrocarril de Sóller, inaugurado en 1912, y las líneas de la Compañía de los Ferrocarriles de Mallorca. En Aragón, destacaron el ferrocarril de Utrillas, que unía Zaragoza con las minas de Utrillas, y el ferrocarril de Ojos Negros, para el transporte de mineral.

En Madrid y su provincia también se construyeron varios ferrocarriles de ancho métrico: la línea Madrid-Alomorox y el Ferrocarril del Tajuña. Este último fue el más importante y se dedicó principalmente al transporte de mercancías. En Castilla La Vieja, también se abrieron varias líneas locales de vía estrecha, como el Ferrocarril de Valladolid-Medina de Rioseco.

En el protectorado español de Marruecos operaron varias líneas de vía estrecha, tanto en la zona que conectaba Melilla con las poblaciones mineras y agrícolas, como en el entorno de Ceuta y Tetuán. Se usaron para el transporte de pasajeros, la construcción de puertos y para conectar el territorio marroquí, como en el caso de la Tánger-Fez.

La llegada del siglo XX

Tranvías y trenes urbanos

Con el cambio de siglo, llegaron los ferrocarriles suburbanos a las ciudades, junto con los tranvías eléctricos y los ferrocarriles metropolitanos (metros). Desde finales del siglo XIX, ya había líneas de tranvías tirados por animales. La primera ciudad en tener un tranvía eléctrico fue Bilbao en 1896. Los tranvías de Madrid empezaron a funcionar en 1871, y los de Barcelona en 1872. En Barcelona, debido a su crecimiento industrial, se desarrollaron varios ferrocarriles locales y suburbanos. En 1901, se inauguraron el Funicular del Tibidabo y el Tranvía Azul, que unían el centro con el Tibidabo. El 30 de diciembre de 1924, se inauguró la primera línea del metro de Barcelona, conocida como Gran Metro, con 2 km de longitud y 4 estaciones. Cataluña también fue pionera en los trenes "cremallera", con el Cremallera de Montserrat en 1892 y el Cremallera de Nuria en 1931.

El Metro de Madrid comenzó a operar en 1919 con la inauguración de su primera línea entre la Puerta del Sol y Cuatro Caminos, con 3,48 km y 8 estaciones. Fue un gran éxito, y en el primer año lo usaron más de 14 millones de personas. Para 1926, la red ya tenía 3 líneas y 14,8 km de vías.

A partir de 1885, la Sociedad Valenciana de Tranvías construyó una importante red de líneas al norte y sur de Valencia, especialmente el Trenet de Valencia. A esta labor se unió en 1898 la Compagnie Génerale des Tramways de Valence-Société Lyonnaise. Las líneas salían del centro de la ciudad y llegaban a lugares como el Grao o municipios como Bétera, Burjasot, Liria o Torrente. A partir de 1917, la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia absorbió a todas las compañías anteriores y controló los tranvías y ferrocarriles suburbanos de la ciudad durante casi cinco décadas.

Zaragoza tenía una red de tranvías desde 1885, al principio tirados por animales, y a partir de 1902 con la primera línea electrificada. La red se expandió rápidamente y tenía una distribución radial con centro en la actual Plaza de España. La red de tranvías alcanzó su máximo esplendor en los años 50, pero luego empezó a desaparecer con la llegada de los autobuses, hasta su cierre definitivo en la década de 1970.

En 1905, se fundó la compañía Ferrocarriles Suburbanos de Málaga, que estableció varias líneas de vía estrecha desde Málaga a otros puntos de la provincia, como Fuengirola, Coín o Vélez-Málaga. La mayoría de estas líneas cerraron en la década de 1960, excepto el ferrocarril a Fuengirola, que en 1975 se adaptó al ancho ibérico. Durante muchos años, los ferrocarriles suburbanos se complementaron con la red de Tranvías de Málaga.

Las primeras líneas electrificadas

En 1911, se inauguró la primera línea electrificada en España, el tramo entre Gérgal y Santa Fe de Mondújar de la línea Linares-Almería. Debido a la fuerte pendiente, la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España decidió electrificarla, lo que fue una obra pionera en España.

A partir de 1914, la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte consideró electrificar la rampa de Pajares, una de las más difíciles de España, con una pendiente constante y 70 túneles, que requería varias locomotoras. Se decidió electrificar este tramo para que las locomotoras eléctricas pudieran circular mejor y con más potencia. El 24 de julio de 1918, una ley aprobó la electrificación de la rampa de Pajares, aunque solo una sección de 62 kilómetros entre Ujo y Busdongo. El contrato se firmó con General Electric en 1921, y el servicio comenzó el 1 de enero de 1925.

El 22 de febrero de 1926, el rey Alfonso XIII inauguró otra electrificación ferroviaria, el Ferrocarril del Urola, una línea de vía estrecha de 34,4 km que unía Zumárraga y Zumaya en Guipúzcoa. En 1927, debido a los buenos resultados en Pajares, "Norte" decidió electrificar los tramos Irún-Alsasua, Barcelona-Manresa y Barcelona-San Juan de las Abadesas. Un año después, estas líneas entraron en servicio. En 1935, comenzaron los trabajos para electrificar las líneas de Madrid a Ávila y a Segovia, pero se detuvieron con el inicio del conflicto civil.

Desde entonces, se han seguido electrificando líneas y se espera que en el futuro cercano toda la red esté electrificada.

Retos del ferrocarril

Tras el inicio de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), España, aunque neutral, se vio afectada. El aumento de las exportaciones y pedidos a las industrias españolas saturó los servicios ferroviarios. La guerra dificultó la importación de carbón, y se hizo evidente que el material ferroviario estaba anticuado y faltaban inversiones. También hubo muchos conflictos laborales. En este contexto, se planteó por primera vez la posibilidad de que el Estado gestionara los ferrocarriles, una idea que el político Francisco Cambó ya había considerado.

La escasez de carbón impulsó la construcción del ferrocarril Ponferrada-Villablino, un proyecto apoyado por el gobierno. Este ferrocarril minero de vía estrecha buscaba transportar el carbón de la cuenca de Villablino. La línea, de más de 60 kilómetros, se inauguró oficialmente el 23 de julio de 1919.

Con la llegada del gobierno de Primo de Rivera en 1923, se buscó resolver los problemas del ferrocarril con la intervención del Estado. El Estatuto Ferroviario de 1924 concedió ayudas públicas a las empresas privadas a cambio de que mejoraran la red y modernizaran el material. También se promulgó el «Plan Guadalhorce», que preveía la construcción de nuevas líneas como Cuenca-Utiel, Zamora-La Coruña o Madrid-Burgos.

En 1926, se creó Explotación de Ferrocarriles por el Estado (EFE), un organismo público encargado de operar las líneas estatales o abandonadas. Gracias a las ayudas, el servicio mejoró. En 1928, se creó la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste, de carácter semi-estatal, para agrupar a pequeñas empresas del noroeste en quiebra.

El 18 de julio de 1928, se inauguró la Estación Internacional de Canfranc después de cinco años de obras, con la presencia del rey de España, Alfonso XIII, y el presidente de Francia. Esta estación, en Canfranc, provincia de Huesca, fue una gran obra y se esperaba que fuera un importante centro internacional de intercambio de mercancías. Otra obra arquitectónica importante de esta época fue la estación de Francia de Barcelona, construida por MZA e inaugurada en 1929, coincidiendo con la Exposición internacional.

La crisis del ferrocarril, que se había retrasado con la intervención estatal, empeoró tras la crisis económica de 1929 y la proclamación de la Segunda República (1931). El nuevo gobierno no mantuvo las ayudas estatales a las empresas privadas, lo que llevó a sus finanzas a números rojos. En 1936, el gobierno decidió que el Estado se hiciera cargo de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces debido a su mala situación financiera. De esta época también destaca el Plan de enlaces ferroviarios de 1933, que buscaba reorganizar la red ferroviaria en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. En Madrid, el plan preveía la construcción de una nueva estación en Chamartín de la Rosa y un nuevo túnel subterráneo que conectara Chamartín con la estación de Atocha. Las obras de este importante proyecto se detuvieron con el inicio del conflicto civil.

El conflicto civil

Al comienzo del conflicto civil en 1936, la zona controlada por el gobierno tenía gran parte de las locomotoras y vagones del país. Para ambos lados, el ferrocarril fue un medio de transporte crucial para tropas y suministros. Al principio del conflicto en Cataluña, los ferrocarriles fueron dirigidos por comités de sindicatos obreros. El gobierno decidió que el Estado se hiciera cargo de todos los ferrocarriles en su zona para asegurar su control. Así, por un Decreto de 1936, las compañías fueron expropiadas y sus líneas se integraron en la «Red Nacional de Ferrocarriles». En la otra zona, las antiguas compañías mantuvieron su existencia, pero las autoridades militares dirigían todo lo relacionado con los ferrocarriles, ya que eran vitales para el conflicto.

El 9 de agosto de 1936, ya iniciado el conflicto, se inauguró la línea 3 del Metro de Madrid. Durante el conflicto, las redes de metro de Madrid y Barcelona se usaron mucho como refugios antiaéreos para la población civil y como depósitos de material.

A pesar de los éxitos en la defensa de Madrid, las fuerzas sublevadas cortaron las comunicaciones ferroviarias de la capital con el sur y el levante. Para mantener los suministros y la resistencia de Madrid, el gobierno decidió construir un nuevo enlace ferroviario que rodeara el frente. Este tren, conocido popularmente como el tren de los cuarenta días o «vía Negrín», se construyó en 100 días y estuvo operativo hasta el final del conflicto. El otro bando también construyó el ferrocarril Gibraleón-Ayamonte para recibir material desde Portugal, y el ferrocarril del Val de Zafán para suministros en el frente.

Durante el conflicto, los ferrocarriles sufrieron graves daños: se destruyeron muchas locomotoras, vagones de mercancías y pasajeros, y gran parte de las infraestructuras (vías, puentes, estaciones). Miles de kilómetros de vías estaban destruidos o necesitaban grandes reparaciones. Después del conflicto, la situación del ferrocarril era muy difícil. En 1941, el gobierno de la época decidió que el Estado se hiciera cargo de todas las líneas de ferrocarril de ancho ibérico, mientras que las líneas de vía estrecha siguieron en manos privadas por un tiempo.

La época de las nacionalizaciones

El nacimiento de RENFE

Poco después del final del conflicto civil, en enero de 1941, se aprobó una ley que nacionalizó todas las compañías de ferrocarril con ancho de vía de 1,668 metros, conocidos como ferrocarriles de vía ancha. Estas se agruparon en una empresa estatal: la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE). Bajo su gestión quedaron 12.401 km de vía, muchos de ellos dañados. La excepción fue el Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama, de vía estrecha, que se integró en RENFE después de que el Estado se hiciera cargo. Las primeras acciones de la nueva compañía se centraron en unificar las señales y reglamentos de las antiguas empresas, además de reparar la red dañada.

Debido al conflicto, el mal estado de las infraestructuras y del material ferroviario causó muchos accidentes. El 3 de enero de 1944, ocurrió un grave accidente ferroviario en Torre del Bierzo. Un tren chocó con otro dentro de un túnel, y luego un tercer tren de mercancías colisionó con ellos. El incendio que se originó causó decenas de víctimas, y aunque no se sabe el número exacto, algunas fuentes hablan de 200 fallecidos. Por esta razón, se considera el accidente ferroviario más grave de la historia de España.

Durante la Segunda Guerra Mundial, España no participó, pero la Estación de Canfranc tuvo gran importancia: después de la derrota francesa, en 1940 el ejército alemán llegó a la estación y estableció un puesto en la parte francesa. Por Canfranc pasaron cientos de trenes con wolframio y otras materias primas que la industria alemana necesitaba, mientras que toneladas de oro suizo entraban en España. En 1944, los alemanes se retiraron. A pesar de la neutralidad española, la situación de guerra también afectó al ferrocarril español: el aislamiento del país impidió que RENFE importara material, y la industria española tardó mucho en poder entregar los pedidos. La única innovación de esta época fue el tren diseñado por el ingeniero Alejandro Goicoechea, el Talgo (Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol). Desde 1942, se hicieron pruebas con trenes experimentales y con el primer modelo de serie, el Talgo I.

En 1949, se aprobó un nuevo plan Guadalhorce, que buscaba reconstruir y mejorar la red ferroviaria, y marcó el comienzo de su electrificación. El plan incluía la compra de nuevo material rodante: 200 locomotoras, 5.000 vagones y 400 coches de viajeros. La puesta en marcha de los trenes Talgo fue un símbolo de la modernización (la primera línea, Madrid-Hendaya, se inauguró en julio de 1950). Las inversiones se detuvieron bruscamente a principios de los años 60 por un informe del Banco Mundial en 1962, que aconsejó al gobierno que se concentrara en el mantenimiento y modernización de la red existente, en lugar de construir nuevas líneas. Así, la Línea Baeza-Utiel quedó abandonada cuando estaba muy avanzada, y el Ferrocarril Santander-Mediterráneo también quedó inacabado. Sin embargo, se finalizaron otros ferrocarriles en construcción como la línea Zamora-La Coruña (1958) y el directo Madrid-Burgos (1968). Entre 1964 y 1965, se cerraron las primeras líneas con pérdidas, la mayoría de ellas cortas.

La nueva política ferroviaria del gobierno de la época estaba en línea con el Plan de Estabilización de 1959, que buscaba estabilizar y liberalizar la economía española. Así, el camino del ferrocarril en estos años fue paralelo al llamado Milagro económico español.

En 1964, se aprobó el Plan Decenal de Modernización (1964-1973), con el objetivo de que el ferrocarril fuera rentable. Con la entrada de capital extranjero, se pudo importar petróleo y sustituir progresivamente las locomotoras de vapor, aunque estas siguieron funcionando en muchas líneas secundarias. La modernización del material y la mejora de la red llevaron a la entrada en servicio de los Talgo III o la importación en 1967 de las locomotoras Serie 279, las primeras locomotoras eléctricas japonesas importadas en Europa. Ese mismo año, en Madrid, se inauguraron la nueva Estación de Chamartín y el Túnel de la risa que conecta esta estación con la de Atocha, finalizando dos proyectos iniciados tres décadas antes. Con la inauguración de Chamartín, esta estación absorbió gran parte del tráfico ferroviario de la capital, lo que redujo la importancia de la Estación del Norte y llevó al cierre de la Estación de Delicias el 1 de julio de 1969. Coincidiendo con la inauguración de Chamartín, en Barcelona comenzaron las obras para la construcción de la Estación de Sants, con la intención de que centralizara el tráfico de la ciudad.

En 1968, se inauguró el ferrocarril directo Madrid-Burgos, que hasta la actualidad ha sido la última gran línea de ancho ibérico construida. España quedó muy por detrás en la densidad de su red ferroviaria con respecto a Reino Unido, Alemania, Francia o Italia.

En general, se renovaron las vías, se construyeron estaciones de mercancías, se mejoraron los sistemas de seguridad y comunicaciones, y las locomotoras de vapor fueron sustituidas progresivamente por diésel y eléctricas. Antes de finales de los 60, RENFE eliminó la tercera clase de sus coches y creó la clase turista. Dentro del Plan Decenal de Modernización, también se buscó atraer a más viajeros al tren, especialmente en un momento en que el coche ganaba terreno, para lo que se invirtió en integrar el ferrocarril en las ciudades. Se estableció una velocidad comercial de 140 km/h en toda la red básica.

El nacimiento de FEVE

La creación de RENFE en 1941 para las líneas de ancho ibérico hizo que Explotación de Ferrocarriles por el Estado (EFE) se limitara a las líneas de vía estrecha. Los ferrocarriles de ancho métrico siguieron existiendo, pero en la década de 1960, muchas compañías de ferrocarriles quebraron y desaparecieron, y sus líneas pasaron a ser administradas por EFE. Por ejemplo, el 1 de agosto de 1951, los Ferrocarriles de Mallorca fueron intervenidos por el Estado y en 1959 quedaron bajo la gestión completa de EFE. Hasta principios de la década de 1970, muchas líneas nuevas pasaron a la gestión estatal, lo que obligó a reestructurar EFE y a crear Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) en 1965.

La nueva compañía agrupó un gran número de líneas con pérdidas, así como material ferroviario muy anticuado y en mal estado. Debido a que muchas de estas líneas eran ferrocarriles mineros o líneas locales, llegaron a FEVE en un estado deficitario o poco rentable, lo que obligó a su cierre. También se integraron líneas ferroviarias de propiedad estatal, como el Ferrocarril Ferrol-Gijón, cuya construcción se completó en 1972. Para esa fecha, casi todos los ferrocarriles de vía estrecha habían pasado a control de FEVE.

El fin de una era

La aparición de los vehículos a motor desde mediados de la década de 1960 supuso una fuerte competencia para el ferrocarril, especialmente en las ciudades: los tranvías eran vistos como un obstáculo para el tráfico en las grandes urbes. La década de 1970 trajo la desaparición y desmantelamiento gradual de las importantes redes de tranvía: el último en servicio fue el Tranvía de Zaragoza, cuya última línea dejó de funcionar en enero de 1976.

A consecuencia de la crisis del petróleo de 1973, la economía española empezó a frenarse y a entrar en una profunda crisis. Esto ocurrió coincidiendo con los últimos años del gobierno de la época, cuya estructura política se mostraba cada vez más debilitada. A pesar de la crisis, RENFE continuó con sus programas de reformas: a mediados de la década, se empezó a experimentar con la alta velocidad, 190 km/h, con el objetivo de implantarla en la línea Madrid-Barcelona. El año 1975 marcó un antes y un después en la historia del ferrocarril en España, ya que durante este año se produjo el fin oficial de la tracción a vapor. El 23 de junio, se retiró del servicio una de las últimas locomotoras de vapor de RENFE, una «Mikado» matrícula 141-F-2348, en la estación de clasificación de Vicálvaro (Madrid).

Aunque este evento simbólico suele señalarse como el final de la tracción a vapor en España, lo cierto es que esta continuó operativa a menor escala en varios puntos de la geografía española. En la línea Andorra-Escatrón continuaron funcionando las locomotoras de vapor hasta su supresión en agosto de 1984. Una situación similar se dio durante aquellos años en otros trazados de carácter minero, como el ferrocarril de Riotinto o el ferrocarril Ponferrada-Villablino.

El 20 de noviembre de 1975, falleció Francisco Franco, lo que marcó el inicio del fin de su régimen. Para RENFE, significó el comienzo de una nueva época, buscando ofrecer servicios eficientes y modernos al público. Antes de finalizar la década de 1970, para aumentar la seguridad, en 1978 se implantó el sistema de seguridad ASFA, que reproduce en la cabina las señales y evita automáticamente que se rebase una señal en rojo. Otra de las consecuencias de la crisis del combustible (que repuntó en 1979 con la segunda crisis del petróleo) fue dar un nuevo impulso a la electrificación de las principales líneas ferroviarias: Ya en 1973 se había electrificado el ferrocarril Valencia-Tarragona, al que en 1976 siguieron los trazados Sevilla-Córdoba, Miranda de Ebro-Zaragoza o Espeluy-Jaén. Tres años después, se electrificaron las líneas Córdoba-Málaga, Alcázar de San Juan-Chinchilla, Chinchilla-Játiva, y el tramo Guadalajara-Torralba. En 1981, se completó la electrificación de toda la Línea Madrid-Barcelona, donde además se estaba instalando la doble vía.

A pesar de la consecución de grandes obras ferroviarias, como el "Directo Madrid-Burgos" o la colosal estación de Madrid-Chamartín, el ferrocarril español, en consonancia con la tendencia mundial, atravesaba una grave crisis que, con los cambios políticos, provocó los primeros intentos de racionalizar una red infrautilizada e ineficiente. En 1979, se inauguró la Estación de Barcelona Sants, que concentró el principal tráfico ferroviario de la ciudad condal tras el cierre en 1972 de la antigua estación del Norte. Sin embargo, los déficits ferroviarios suponían cada vez un mayor problema tanto para RENFE como para el Estado.

La modernización del ferrocarril

Hacia un nuevo modelo de tren

En 1979, se firmó el primer Contrato Programa, un acuerdo por el que el Estado aportaba los recursos económicos necesarios para la operación y las inversiones, mientras que RENFE se comprometía a mejorar la calidad de sus servicios y a elaborar un plan para su recuperación.

En la década de 1980, se planteó la cuestión de la rentabilidad económica de la red. Basándose en que el 68% del tráfico ferroviario se realizaba en 5.000 de los 13.500 km de vía de la red, se elaboró un plan para cerrar las líneas que no fueran rentables, dejando de lado en gran medida la importancia social del ferrocarril. En enero de 1985, se cerraron 914 km de ferrocarril que afectaban a 12 líneas y 132 estaciones, mientras que otros 933 km se mantuvieron solo para el servicio de mercancías. Algunas de las líneas afectadas fueron la Santander-Mediterráneo, Valladolid-Ariza o Calatayud-Valencia. Por su parte, las Comunidades autónomas ayudaron a mantener otros 600 km para evitar su cierre. En algunos casos, los informes sobre las pérdidas de esas líneas contenían datos incorrectos para justificar su clausura.

Con el nuevo sistema político, la empresa FEVE, que a principios de la década de 1980 seguía en una grave crisis, cedió a algunas regiones la propiedad de varias de sus líneas. La primera fue Cataluña, donde en 1979 se creó Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC). En el País Vasco se creó Euskotren en 1982, seguido de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana (FGV) en 1986 y de los Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) en 1994. Estos organismos recibieron la gestión de los ferrocarriles de vía estrecha, tranvías o suburbanos a medida que algunas comunidades autónomas asumieron estas competencias. Por su parte, durante aquella década, FEVE emprendió una profunda renovación de material e infraestructuras, enfocando sus servicios en el ámbito de cercanías y trenes locales. A partir de 1983, comenzó a operar un tren turístico, el Transcantábrico, que se convertiría en un servicio muy popular.

En 1983, se inauguró el Museo del Ferrocarril de Madrid, con sede en la antigua estación de Delicias. Años después, le siguió el Museo del Ferrocarril de Cataluña, en Villanueva y Geltrú (Barcelona), inaugurado en 1990. En los años siguientes, se inauguraron nuevos museos por todo el país. También se impulsaron los trenes turísticos para atraer al público, más allá de los servicios comerciales. Destacó el «Tren de la Fresa», un servicio especial que realiza el recorrido entre Madrid y Aranjuez con material histórico. En la zona de las Minas de Riotinto, a principios de los 90, se rehabilitó el antiguo ferrocarril minero para uso recreativo, dentro del ferrocarril turístico minero. Este tren utiliza las dos locomotoras de vapor más antiguas de España que siguen en servicio, así como otro material histórico.

En 1986-1987, se aprobó el Plan de Transporte Ferroviario, que buscaba alcanzar velocidades superiores a los 200 km/h, para lo que se realizaron obras de mejora de las líneas. El objetivo principal era establecer una doble vía a 200 km/h en el triángulo Madrid-Barcelona-Valencia, que soportaba el mayor tráfico. Otra actuación importante fue la construcción de un Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía (NAFA), para el cual el gobierno tomó una decisión fundamental: en 1988, decidió que el NAFA y las nuevas líneas de Alta Velocidad se construirían con ancho UIC (ancho europeo). En 1990, continuaba la construcción del NAFA, que implicó la reorganización de las antiguas estaciones en Sevilla o Córdoba. En Sevilla, se construyó la nueva estación de Santa Justa para concentrar el tráfico ferroviario, mientras se desmantelaban las estaciones de San Bernardo y Plaza de Armas. Gran parte de estas obras en Sevilla tenían otro motivo: la celebración de la Exposición Universal de 1992 (Expo'92). En Barcelona, se reorganizó el entramado de vías y se mejoró la estación de Barcelona-Término (renombrada como estación de Francia). En el caso de Barcelona, las obras estaban relacionadas con los Juegos Olímpicos de 1992. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla se inauguró el 14 de abril de 1992, coincidiendo con la Expo 92, y el servicio comercial comenzó siete días después.

En Madrid, también se realizaron reformas en las estaciones, especialmente en la de Atocha, que a finales de los años 80 empezaba a estar saturada. Entre 1985 y 1992, se llevó a cabo una gran remodelación bajo la dirección del arquitecto Rafael Moneo, que consistió en la construcción de 2 nuevas estaciones de gran capacidad: las estaciones de Puerta de Atocha y Atocha-Cercanías. Mientras la estación de Atocha estuvo cerrada por las obras, el tráfico fue absorbido por la de Chamartín. En 1993, la antigua estación del Norte fue cerrada y, tras profundas reformas, se inauguró como un nuevo intercambiador de transportes, renombrado como Príncipe Pío.

Los cambios en las costumbres, con el crecimiento de la población urbana y de las afueras, hicieron que el tráfico de cercanías aumentara espectacularmente, lo que llevó a la necesidad de grandes inversiones. Así, comenzó a desarrollarse un importante servicio de Cercanías en las ciudades más importantes del país: durante aquellos años se inauguraron las actuales redes de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Málaga.

La aplicación de una directiva europea que buscaba la Liberalización del transporte ferroviario en España y la eficiencia económica, implicó que la compañía se dividiera en varias partes. Esto supuso el fin del modelo de organización territorial que RENFE había mantenido desde su creación. A partir de ese momento, se organizó en torno a cinco áreas principales: Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad o Mercancías. El 30 de diciembre de 1998, se fundó la empresa Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), una entidad pública creada por las medidas de transporte ferroviario que la Unión Europea impulsó. Esta directiva establecía la separación entre los operadores de los trenes y el gestor de las infraestructuras. El material móvil y su operación quedaron en manos de RENFE, aunque se preveía que cualquier compañía privada pudiera circular por las líneas. GIF fue la encargada de iniciar ese año la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona.

La llegada del AVE

En abril de 1992, se inauguró la primera línea de alta velocidad en España, la línea Madrid-Sevilla. Esta infraestructura formó parte de las obras para favorecer el desarrollo del sur de España y de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. El nombre de esta nueva infraestructura, que se construye con ancho de vía europeo internacional, es AVE, que significa Alta Velocidad Española. El AVE puede alcanzar los 300 km/h.

El Plan Director de Infraestructuras, puesto en marcha en los años 90 con un plazo de 15 años, impulsó, además del mantenimiento de la red básica, la extensión de la red de alta velocidad de ancho internacional. La siguiente línea en abrirse fue la de Madrid-Barcelona, a la que seguirían la construcción de la de Madrid-Segovia-Valladolid, con el túnel de la sierra de Guadarrama, y el ramal a Irún-Francia, conocido como la "Y" vasca, así como la unión de esta con la línea de Madrid-Barcelona en Zaragoza. También destaca la llegada del AVE a la Comunidad Valenciana atravesando Castilla-La Mancha, y su continuación por Andalucía llegando a Málaga. El 16 de junio de 1997, comenzó a funcionar el servicio Euromed, un nuevo servicio de Alta velocidad para ancho ibérico que operaba en el trayecto de Barcelona, Valencia y Alicante.

El siglo XXI y el tren

El 3 de junio de 2003, ocurrió el grave accidente ferroviario de Chinchilla debido a la colisión frontal de dos trenes cerca de la estación de Chinchilla, en Chinchilla de Montearagón. Este accidente causó la muerte de 19 personas y dejó unos 50 heridos.

En noviembre de 2003, se publicó la Ley del Sector Ferroviario, que hizo realidad la liberalización del sector y puso fin al monopolio del transporte ferroviario que existía en España desde el final del conflicto civil. De acuerdo con la nueva ley, el 31 de diciembre de 2004, el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) se volvió a integrar en RENFE, y el 1 de enero de 2005, RENFE desapareció y fue sustituida por dos nuevos organismos: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), encargado de administrar la infraestructura y construir nuevas líneas, y Renfe Operadora, encargada del transporte de pasajeros y mercancías, compitiendo con otras empresas.

El 3 de julio de 2006, ocurrió un accidente ferroviario en la red de Metrovalencia. Un tren con unas 150 personas a bordo descarriló en una curva cerca de la estación de Jesús, causando la muerte de 43 personas y dejando 47 heridos. El sistema de seguridad era el Frenado Automático Puntual (FAP), instalado en 1999. Debido al elevado número de fallecidos, se considera el accidente de metro más grave de la historia de España.

La construcción de las líneas de Alta Velocidad continuó y algunas se terminaron: En 2005, se inauguró la línea de alta velocidad La Sagra-Toledo, que reemplazó a la antigua línea de ancho ibérico. A finales de 2007, se inauguraron la línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid, la Córdoba-Málaga y el tramo Lérida-Tarragona de Alta Velocidad. A principios de 2008, los primeros trenes AVE llegaron a la Estación de Barcelona-Sants, diez años después de que comenzaran las obras. En 2010, se inauguró otra gran obra, la Línea de alta velocidad Madrid-Levante. El estreno de este nuevo ferrocarril implicó la entrada en servicio de nuevas estaciones adaptadas para los servicios AVE: la Estación de Valencia-Joaquín Sorolla o la Estación de Cuenca-Fernando Zóbel.

Desde abril de 2012, el Ferrocarril directo Madrid-Burgos, que en los últimos años estaba en decadencia, dejó de prestar servicio en todo su trazado debido a unos desprendimientos de roca que provocaron el cierre de la línea.

Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) originalmente quedó fuera del nuevo escenario, pero el 20 de julio de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy acordó que esta se extinguiera el 31 de diciembre de 2012, dividiéndose en dos como había ocurrido con RENFE: La infraestructura fue transferida a Adif, y la operación de los ferrocarriles a Renfe Operadora.

Debido en parte a la crisis económica, en mayo de 2013 el Ministerio de Fomento decidió suprimir 48 líneas de Media distancia operadas por Renfe Operadora que no eran rentables y acumulaban pérdidas. Otras líneas de ancho ibérico han sufrido en los últimos años una drástica reducción en la frecuencia y calidad de sus servicios, especialmente en aquellas que afectan a Extremadura. También destacó el cierre parcial al tráfico que sufrió el ferrocarril directo Madrid-Burgos en 2011.

En 2021, apareció por primera vez una alternativa al AVE de Renfe. Los trenes de Ouigo, la marca de bajo coste del operador francés SNCF, empezaron a circular con un servicio de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a un precio más bajo que el de Renfe.

Accidentes ferroviarios

Desde la implantación del ferrocarril en España a mediados del siglo XIX hasta nuestros días, el tráfico ferroviario ha tenido varios accidentes graves. Dejando de lado los accidentes causados por atropellos de personas o vehículos, el primer accidente ferroviario en las líneas españolas con víctimas mortales fue probablemente el descarrilamiento ocurrido el 28 de noviembre de 1852 cerca del kilómetro 4 del ferrocarril Madrid - Aranjuez. En este accidente, la locomotora y el primer coche de un tren de viajeros que se dirigía de Madrid a Aranjuez cayeron por un terraplén, resultando muertos el fogonero y el interventor.

Tres años más tarde, el 27 de septiembre de 1855, en el mismo tramo del entonces inconcluso ferrocarril Madrid - Alicante, y también cerca de Madrid, ocurrió el primer accidente con cinco o más víctimas mortales en los ferrocarriles españoles. Un puente se hundió al paso de una locomotora, causando la caída. Desde aquel accidente, se han producido en los ferrocarriles españoles unos ciento noventa siniestros con cinco o más víctimas mortales; de ellos, en aproximadamente 85 hubo 10 fallecidos o más, y en unos 35 la cifra de decesos superó la veintena. De estos últimos, el primero ocurrió el 7 de octubre de 1863 en la provincia de Gerona y el más reciente es el sucedido cerca de la estación de Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013.

Más información

- Red ferroviaria española

- Ancho de vía en España

- Historia de la alta velocidad ferroviaria

- Historia de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

- Anexo:Cronología del ferrocarril en España

Galería de imágenes

-

Inauguración del ferrocarril a Langreo. Cuadro de Jenaro Pérez Villamil (1852).

-

Viaducto de Marlantes (1856), en el ferrocarril de Alar del Rey a Santander. Construido en sillería sin mortero, constituye un ejemplo significativo de la ingeniería ferroviaria del siglo XIX en España.