Historia de la ciencia en la Edad Contemporánea para niños

En el siglo XIX, las ciencias avanzaron mucho. Las matemáticas se desarrollaron con grandes pensadores como Cauchy, Galois, Gauss y Riemann. La geometría cambió con nuevas formas de entender el espacio, como la geometría proyectiva y las geometrías no euclidianas.

La óptica, que estudia la luz, tuvo una gran transformación. Científicos como Thomas Young y Augustin Fresnel cambiaron la idea de que la luz estaba hecha de pequeñas partículas (como pensaba Newton) a la idea de que la luz se mueve como una onda. La electricidad y el magnetismo se unieron en una sola ciencia, el electromagnetismo, gracias a James Clerk Maxwell, André-Marie Ampère, Michael Faraday y Carl Friedrich Gauss.

La relación entre las máquinas de la Primera Revolución Industrial (como la máquina de vapor) y la termodinámica (la ciencia del calor y la energía) fue interesante. Al principio, las máquinas inspiraron la ciencia. Pero a partir de la Segunda Revolución Industrial, la ciencia y la tecnología se ayudaron mutuamente, llevando a muchos inventos entre 1870 y 1910. A finales del siglo XIX, se descubrieron fenómenos físicos nuevos, como las ondas de radio (Heinrich Rudolf Hertz), los rayos X (Wilhelm Röntgen) y la radiactividad (Pierre y Marie Curie).

En el siglo XIX, se descubrieron casi todos los elementos químicos que conocemos hoy. Esto permitió a Mendeléyev crear la tabla periódica, que incluso predijo elementos que aún no se habían encontrado. También nació la química orgánica, que estudia las sustancias de los seres vivos, con científicos como Wöhler y Kekulé.

En fisiología, se dejó de creer en la generación espontánea (la idea de que los seres vivos podían aparecer de la nada) y se desarrollaron las vacunas gracias a Edward Jenner y Louis Pasteur. La biología se convirtió en una ciencia importante, en gran parte por Jean-Baptiste Lamarck, quien usó el término "biología" en 1802 y propuso la idea de la evolución. Aunque sus ideas eran diferentes, abrieron el camino para Charles Darwin y su libro El origen de las especies (1859), que explicó cómo las especies cambian con el tiempo. También se abandonó la idea del "vitalismo", que decía que la vida tenía una fuerza especial, cuando se logró crear una sustancia orgánica (la urea) en el laboratorio. La genética, la ciencia de la herencia, comenzó con el trabajo de Gregor Mendel (1866), pero sus descubrimientos fueron comprendidos y aplicados por completo hasta el siglo XX.

La educación para todos y la profesionalización de la ciencia fueron muy importantes para el avance científico y tecnológico en el siglo XIX.

Contenido

La Educación y la Ciencia

La educación jugó un papel clave en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el siglo XIX. Los países que hicieron la educación más accesible para todos crearon un ambiente favorable para la investigación científica. Esto les ayudó a mantenerse a la vanguardia durante muchos años. Un ejemplo importante fue Francia, que después de su Revolución, hizo de la ciencia uno de los pilares de la educación pública. Se impulsaron instituciones existentes y se crearon otras nuevas, como la École polytechnique. Al separar la Iglesia del Estado en la educación, Francia adoptó una visión más laica y científica. El Reino Unido también logró resultados similares, aunque de forma más gradual.

La Ciencia como Profesión

Una de las transformaciones más importantes en la ciencia moderna fue que se convirtió en una profesión. Las universidades, academias y museos se transformaron en centros científicos modernos. Esto hizo que el trabajo de los científicos aficionados fuera menos importante. Los antiguos "gabinetes de curiosidades" (colecciones de objetos extraños) fueron reemplazados por colecciones más organizadas en museos públicos y privados. Los intercambios informales entre científicos y curiosos se hicieron menos comunes. Sin embargo, algunos campos como la astronomía, la meteorología, la botánica y la entomología (estudio de los insectos) siguieron acogiendo el trabajo de aficionados.

Desafíos en la Ciencia Moderna

A pesar de los grandes avances de la ciencia en los siglos XVII, XVIII y XIX, surgieron preguntas sobre cómo se justificaba el conocimiento científico. Había dos ideas principales:

- El racionalismo: que decía que las leyes científicas se basan en la lógica y en teorías.

- El empirismo: que decía que las leyes científicas se basan en la observación de los hechos.

El filósofo Kant planteó un problema importante sobre cómo la naturaleza sigue las reglas de la razón y las matemáticas.

Los matemáticos también tuvieron debates. Algunos, llamados intuicionistas, pensaban que las matemáticas son una creación humana y que un objeto matemático solo existe si se puede construir. Otros, llamados formalistas, querían crear un lenguaje lógico perfecto para toda la ciencia.

El programa de los formalistas tuvo un gran desafío cuando Kurt Gödel demostró en 1931 que ningún sistema lógico puede ser perfecto y completo al mismo tiempo.

Además, la mecánica cuántica (que estudia el mundo a nivel muy pequeño) mostró que la energía no es continua y que las partículas pueden comportarse como ondas. También, el espacio y el tiempo dejaron de ser vistos como algo absoluto, como pensaba Newton.

En 1934, Karl Popper propuso una nueva forma de entender la ciencia. Dijo que una teoría científica no se verifica por cuántas veces se confirma, sino por si puede ser "falsada" (demostrada como incorrecta). Esto significa que la ciencia avanza cuando se prueban las teorías para ver si son falsas.

En 1962, Kuhn sugirió que la ciencia avanza a través de "cambios de paradigma", que son grandes cambios en la forma de pensar y hacer ciencia. Esto ayudó a entender que las teorías antiguas no son necesariamente falsas, sino que fueron reemplazadas por otras mejores.

En 1975, Feyerabend publicó un libro polémico, Contra el método, que cuestionó la idea de que la ciencia tiene un único método fijo.

El propio avance de la ciencia ha mostrado que la naturaleza tiene muchas excepciones a las reglas. La idea de que la naturaleza sigue leyes necesarias y es completamente predecible, que inspiró a la ciencia hasta el siglo XX, ha sido puesta en duda.

La Ciencia en la Actualidad

Hoy en día, la ciencia es vista de una manera más compleja. Ya no se considera un "monolito" (algo único y cerrado), sino una colección de muchos esfuerzos diferentes. La ciencia no es algo terminado, sino que se está haciendo constantemente. No tiene un solo método, sino muchos.

La ciencia se ha convertido en un fenómeno que afecta a toda la humanidad por varias razones:

- Hay más educación en todo el mundo.

- La tecnología permite aplicar los descubrimientos científicos rápidamente.

- Los medios de comunicación difunden el conocimiento científico muy rápido.

- La ciencia se ha convertido en una herramienta de poder económico, político y cultural.

La forma en que se construye el conocimiento científico es un tema importante en la filosofía actual. Se reconoce que la verdad no es siempre necesaria o universal, sino que es una creación humana y puede cambiar. La ciencia, la filosofía, el arte y la cultura en general siempre van más allá de lo que la ciencia puede explicar, abriendo nuevas formas de entender el mundo. Esto significa que se puede adquirir conocimiento y resolver problemas combinando la ciencia con ideas y procedimientos que no son puramente científicos.

Galería de imágenes

-

La riqueza de las naciones de Adam Smith (1766), un libro muy importante para la economía.

-

Ensayo sobre el principio de la población, de Malthus (1798).

-

Una de las cartas de Galois (1832), donde dejó ideas matemáticas importantes antes de su muerte.

-

Las ecuaciones de Maxwell (1865), que describen el electromagnetismo.

-

Comparación de embriones de hombre y perro en El origen del hombre, de Darwin (1874).

-

Estudios sobre la histeria, de Freud (1895).

-

Dibujo de Ramón y Cajal (1899) de una neurona, basado en sus estudios microscópicos.

-

Principia mathematica de Whitehead y Russell (1910-1913), un trabajo fundamental en lógica y matemáticas.

-

Observatorio Monte Wilson, donde Edwin Hubble descubrió (1929) que las galaxias se alejan, clave para la teoría del Big Bang.

-

Titular de periódico sobre declaraciones de Albert Einstein (1935).

-

Monumento a Alan Turing en Bletchley Park, con una máquina Enigma.

-

Imágenes de rayos X de una fase del Proyecto Manhattan (1943-1945).

-

Foto de los laboratorios Bell anunciando la invención del transistor (1948), con John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley.

-

El código genético, que muestra cómo la información del ADN se convierte en proteínas.

-

Equipo usado por Tim Berners-Lee en el CERN para crear la World Wide Web (1991).

-

Simulación de la creación del bosón de Higgs en el detector CMS del LHC (CERN, 2012).

-

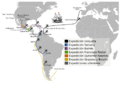

La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803-1814) llevó la vacuna de Edward Jenner a muchos lugares.

-

Perfil dibujado por Charles Lyell en 1835, que ayudó a entender los cambios en la Tierra.

-

Reconstrucción de las lenguas indoeuropeas (c. 500 a. C.). El estudio de las lenguas avanzó mucho con Franz Bopp y Ferdinand de Saussure.

-

El galvanómetro de William Thomson (Lord Kelvin) permitió el primer telegrama transatlántico (1858-1866).

-

El capital de Marx, un libro importante sobre economía y sociedad.

-

El nitrato de Chile y otros fertilizantes, usados en la agricultura desde 1840, aumentaron la producción de alimentos.

-

Cartel que elogia la penicilina, descubierta por Alexander Fleming en 1928 y producida masivamente en la Segunda Guerra Mundial.

-

Ilustración de la teoría de los lugares centrales de Walter Christaller (1933), que estudia cómo se organizan las ciudades.

-

Secuencia del gen AMY1. El Proyecto Genoma Humano (terminado en 2000) fue un gran logro en el estudio del ADN.

-

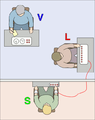

Esquema del experimento de Milgram (1963), que estudió cómo las personas siguen instrucciones y se comportan en grupo.

Véase también

- Historia de la ciencia en el Renacimiento

- Revolución científica

- Teoría de la evolución

- Termodinámica

- Teoría de la relatividad

- Mecánica cuántica

- Energía nuclear#Historia

- Carrera espacial

- Historia de la aviación

- Historia del automóvil

- Historia del registro del sonido

- Historia de la fotografía

- Historia del cine

- Robótica#Historia de la robótica

- Historia de la informática

- Historia de la electricidad

- Historia de la genética

- Historia de la biotecnología

- Revolución Industrial

- Segunda Revolución Industrial

- Tercera Revolución Industrial

- Historia de la química#Siglo XIX: resurgimiento de la teoría atómica

- Historia de la química#Siglo XX: la estructura del átomo desvelada

- Inmunología#Perspectiva histórica

- Epidemiología

- Neurociencia

- Ciencia cognitiva

- Historia de la medicina#Siglo XIX

- Antropología#Historia

Bibliografía

- Bossi, M., and Poggi, S., ed. Romanticism in Science: Science in Europe, 1790–1840. Kluwer: Boston, 1994.

- Harris, Robert and Jeremy Paxman. A Higher Form of Killing: The Secret History of Chemical and Biological Warfare. 2002.