Historia de la biotecnología para niños

La biotecnología es el uso de seres vivos o partes de ellos para crear productos o resolver problemas. Uno de los primeros usos de la biotecnología fue en la agricultura, hace unos 10.000 a 12.000 años, cuando la gente empezó a cultivar plantas para obtener alimentos. Los primeros agricultores usaron técnicas sencillas para elegir las plantas más fuertes y que daban más comida. Así, lograron alimentar a una población que no paraba de crecer.

A medida que se producían más alimentos, se necesitaron nuevas técnicas para cuidarlos y aprovecharlos. Esto llevó a prácticas como la rotación de cultivos (cambiar lo que se siembra en un campo), el control de plagas (evitar que los bichos dañen los cultivos) y la domesticación de animales. También se aprendió a producir alimentos fermentados como el pan. Sin embargo, en ese momento no se entendía por qué funcionaban estas técnicas.

Por ejemplo, las civilizaciones antiguas notaron que ciertas plantas, como el frijol, hacían que la tierra fuera más fértil. Teofrasto, un pensador griego de hace 2.300 años, decía que el frijol dejaba "magia" en la tierra. Mucho tiempo después, en 1885, un químico francés descubrió que algunos microorganismos del suelo pueden tomar el nitrógeno atmosférico y convertirlo en una forma que las plantas pueden usar como fertilizante.

Contenido

- ¿Cómo la biotecnología nos protege de enfermedades?

- ¿Cómo se conservan los alimentos con biotecnología?

- El inicio de la lucha moderna contra las enfermedades

- El comienzo de la genética

- El ADN y la herencia

- Fermentaciones en la industria

- Nuevos métodos en la agricultura

- Plantas cultivadas en laboratorio

- La llegada de la ingeniería genética

- Más usos de las plantas

- La primera empresa de biotecnología

- La biotecnología moderna en nuestra vida

- Pasos hacia la medicina del futuro

- Más avances en genética

- Véase también

¿Cómo la biotecnología nos protege de enfermedades?

Desde hace mucho tiempo, las personas han usado plantas y otros organismos para hacer medicinas. Hace unos 2.200 años, se empezó a usar una técnica para protegerse de las infecciones. En 1701, Giacomo Pylarini en Constantinopla empezó a "inocular" a los niños. Esto significaba infectarlos a propósito con una pequeña cantidad de viruela para que no enfermaran gravemente después.

Esta técnica de inoculación fue reemplazada por la "vacunación", desarrollada en 1798 por Edward Jenner. Él descubrió que si se infectaba a la gente con viruela bovina (una enfermedad de las vacas), se volvían resistentes a la viruela humana. Esta técnica era mucho más segura. La palabra "vacuna" viene del latín vaccinus, que significa "de las vacas". Estos avances llevaron a la creación de antibióticos, más vacunas y otros métodos para combatir enfermedades.

¿Cómo se conservan los alimentos con biotecnología?

En 1799, Lazaro Spallanzani demostró que se podían conservar líquidos (como caldos) por mucho tiempo si se calentaban en agua hirviendo dentro de recipientes sellados. El calor mataba los microbios que los descomponían. Antes de esto, se creía que la vida aparecía de forma espontánea. En 1809, Nicolás Appert desarrolló una técnica similar para enlatar y esterilizar alimentos usando calor.

En la década de 1860, el químico francés Louis Pasteur creó la pasteurización. Esta técnica consiste en calentar los alimentos para destruir los microbios dañinos y luego mantenerlos aislados. La pasteurización mejoró la vida de las personas, ya que permitió conservar muchos alimentos sin cambiar su sabor. Por ejemplo, se pudo transportar leche sin que se echara a perder o evitar que el vino se convirtiera en vinagre.

El inicio de la lucha moderna contra las enfermedades

Alrededor de 1850, Ignacio Felipe Semmelweis, un médico, notó que la fiebre puerperal (una enfermedad que afectaba a las mujeres después del parto) se transmitía de una mujer a otra a través de los médicos. Él propuso que los médicos se lavaran las manos después de examinar a cada paciente. Su idea fue muy sorprendente para la época y no fue bien recibida por otros médicos.

En 1865, Joseph Lister empezó a usar desinfectantes como el fenol para tratar heridas y en cirugías. Al mismo tiempo, Pasteur desarrollaba la idea de que los gérmenes causan las enfermedades. En 1882, Robert Koch descubrió la bacteria que causa la tuberculosis en humanos. Koch fue el primero en identificar la causa de una enfermedad microbiana específica.

El comienzo de la genética

Hacia 1859, Charles Darwin propuso la idea de la "selección natural". Él decía que los animales cambian con el tiempo para adaptarse mejor a su entorno. Observó cómo los picos de ciertas aves en las Islas Galápagos se habían adaptado a los alimentos disponibles. Darwin planteó que solo los seres vivos mejor adaptados a su ambiente logran sobrevivir y tener crías. Su famoso libro, "El Origen de las Especies", fue muy influyente.

Unos años después, en 1865, Gregor Mendel, un monje, presentó sus leyes de la herencia. Trabajó con chícharos (guisantes) y descubrió que había "unidades" invisibles dentro de los organismos que controlaban características como el color o la altura de las plantas. Estas unidades, que luego se llamarían genes, se transmitían de una generación a otra sin cambiar, pero combinándose de nuevas formas. El trabajo de Mendel no fue reconocido de inmediato, hasta que otros científicos lo confirmaron en 1900.

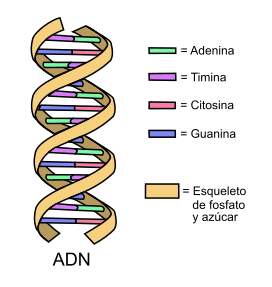

El ADN y la herencia

En 1868, Friedrich Miescher aisló por primera vez una sustancia que llamó nucleína, que contenía ácido nucleico. Sin embargo, en ese momento no se relacionó con la herencia. En 1882, Walther Flemming descubrió los cromosomas y cómo las células se dividen (mitosis). Para 1902, Walter Sutton propuso que los cromosomas venían en pares y que podrían ser los portadores de la herencia, apoyando las ideas de Mendel y dándoles el nombre de "genes".

En 1910, Thomas Hunt Morgan descubrió que los genes se encuentran en los cromosomas. En 1944, Oswald Theodore Avery, Colin MacLeod y Maclyn McCarty demostraron que el ADN es el material hereditario. Al principio, su teoría no fue muy aceptada porque se pensaba que el ADN era demasiado simple para esa función.

A principios de los años 50, la científica Rosalind Franklin trabajó en modelos de la estructura del ADN. Sus investigaciones fueron clave para que James Watson y Francis Crick descubrieran la estructura de doble hélice del ADN en 1953. Este descubrimiento marcó un antes y un después en el estudio de la genética. Entender el ADN fue esencial para el avance de la biotecnología. Las células son las unidades básicas de la vida, y el ADN contiene la información que define sus características. Los científicos vieron la posibilidad de crear nuevos medicamentos y cultivos que pudieran protegerse de enfermedades.

Fermentaciones en la industria

A principios del siglo XX, los científicos entendieron mejor los microorganismos y buscaron nuevas formas de fabricar productos. En 1917, Berth G Santy usó por primera vez un cultivo de microbios en un proceso industrial para producir acetona a partir de almidón de maíz. Esto ayudó al Reino Unido a fabricar un explosivo durante la Primera Guerra Mundial. También en esa guerra, Alemania produjo glicerina por fermentación.

La biotecnología no solo se usó en la guerra, sino también para curar. En 1928, Alexander Fleming notó que las bacterias en una placa de cultivo morían alrededor de un moho contaminante. En 1938, Howard Florey y Ernst Chain aislaron el compuesto que causaba este efecto: la penicilina. En la década de 1940, se logró producir penicilina a gran escala, lo que fue muy útil para tratar a los heridos de guerra. Fleming ganó el Premio Nobel de Medicina en 1945 por este descubrimiento.

Nuevos métodos en la agricultura

En 1879, William James Beal creó el primer híbrido experimental de maíz, logrando aumentar la producción entre un 21% y un 51%.

En 1918, un ingeniero agrícola húngaro, Karl Ereky, usó por primera vez la palabra "biotecnología". Entre 1920 y 1930, se usaron ampliamente técnicas de mejora agrícola en los Estados Unidos, aumentando la productividad del campo. Esto llevó a que, entre los años 40 y 60, una serie de avances tecnológicos en la agricultura se conocieran como la "Revolución Verde", que significó una mayor disponibilidad de alimentos.

Los buenos resultados de estas técnicas en Estados Unidos llevaron a exportar la Revolución Verde a otros países. Por ejemplo, en México se fundó la "Oficina de Estudios Especiales" en 1943, que luego se convirtió en el "Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo" (CIMMYT) en 1963. Gracias a estos esfuerzos, México se volvió autosuficiente en trigo y luego exportador.

El CIMMYT ayudó a llevar la Revolución Verde a India y otros países de Latinoamérica, Asia y el norte de África. Por sus contribuciones, Norman E. Borlaug, investigador del CIMMYT, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1970, siendo el único otorgado por aportes a la agricultura.

Plantas cultivadas en laboratorio

Desde 1898, el botánico alemán G. Haberlandt logró cultivar células vegetales individuales en un laboratorio, pero no consiguió que se dividieran.

Durante unos 35 años, hubo pocos avances en el cultivo de tejidos vegetales. Sin embargo, entre 1934 y 1939, tres científicos (Roger-Jean Gautheret, Pierre Nobécourt y Philip White) sentaron las bases del cultivo de tejidos vegetales. Descubrieron la importancia de ciertas sustancias que regulan el crecimiento y las vitaminas B. Esto permitió obtener los primeros cultivos permanentes de callos (masas de células sin forma definida) de zanahoria y tabaco.

En los siguientes veinte años (1940-1960), se identificaron muchas sustancias químicas (como hormonas y vitaminas) que afectan la división celular y el crecimiento. Esto hizo posible obtener diferentes tejidos y órganos a partir de los cultivos originales. A partir de la década de 1960, se logró regenerar plantas completas.

La llegada de la ingeniería genética

En 1941, el microbiólogo danés A. Jost acuñó el término "ingeniería genética". Se refería a la idea de modificar las funciones de las células escribiendo directamente información en ellas. Más tarde, entre 1945 y 1950, se logró cultivar células animales aisladas en el laboratorio, lo que permitió estudiarlas y usarlas en la industria.

En 1957, Francis Crick y George Gamov trabajaron en el "dogma central", que explica cómo el ADN produce proteínas. Para 1966, se descifró el código genético: se descubrió que una secuencia de tres bases del ADN determina cada uno de los 20 aminoácidos.

Más tarde, en 1972, Paul Berg usó una enzima de restricción para cortar ADN y luego unirlo, creando la primera molécula de ADN recombinante. Al año siguiente, Stanley Cohen, Annie Chang y Herbert Boyer cortaron ADN de virus y bacterias para crear un plásmido (una pequeña pieza de ADN circular) con resistencia a dos antibióticos. Lo insertaron en el ADN de una bacteria, creando el primer organismo con ADN recombinante.

Más usos de las plantas

Desde 1942, se observó que los cultivos de callos vegetales producían sustancias especiales. En 1959, se logró cultivar células vegetales a gran escala (134 litros), llegando a reactores de 20.000 litros en 1977. Esto llevó al desarrollo de diferentes tipos de reactores. En 1983, la compañía Mitsui Petrochemicals usó cultivos en suspensión para producir sustancias industriales.

En 1988, se logró insertar genes de otra especie en una planta. Ese mismo año, se consiguió producir plantas de tabaco modificadas a partir de una sola célula. En 1991, se produjo la primera conífera transgénica, y al año siguiente, plantas de arroz resistentes a herbicidas. En el año 2000, se hicieron las primeras pruebas en Kenia de un cultivo de camote resistente a virus.

En 2003, investigadores japoneses desarrollaron un grano de café sin cafeína usando ingeniería genética. Para 2006, se aprobó la primera vacuna hecha en una planta, que protege a los pollos de la enfermedad de Newcastle.

La primera empresa de biotecnología

En 1976, Herbert Boyer y Robert Swanson fundaron Genentech, Inc., la primera compañía de biotecnología. Se dedicaba a desarrollar productos basados en el ADN recombinante. Al año siguiente, Genentech logró producir la primera proteína humana en una bacteria: la somatostatina. Por primera vez, se usó un gen sintético recombinante para producir una proteína. Muchos consideran este hecho como el inicio de la Era de la Biotecnología.

En 1978, Genentech fue la primera empresa biotecnológica en cotizar en la bolsa de Nueva York. Ese mismo año, junto con el City of Hope National Medical Center, anunciaron la producción exitosa de insulina humana en laboratorio usando tecnología de ADN recombinante. En 1982, Genentech recibió la aprobación para comercializarla, convirtiéndose en el primer medicamento recombinante aprobado (Humulin®).

La biotecnología moderna en nuestra vida

Desde el inicio de la Era de la Biotecnología, los avances han sido muy rápidos. En 1980, la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió que los organismos modificados genéticamente podían ser patentados. Esto permitió a la compañía General Electric patentar un microorganismo diseñado para "comer" petróleo y usarlo en derrames.

Ese mismo año, se logró introducir con éxito un gen humano en una bacteria. En 1981, científicos de la Universidad Estatal de Ohio produjeron los primeros animales transgénicos al transferir genes a ratones. En 1988, los biólogos Philip Leder y Timothy Stewart recibieron la primera patente para un animal genéticamente modificado, un ratón propenso a desarrollar cáncer.

Pronto se obtuvieron otros medicamentos gracias a la biología molecular, como el interferón alfa 2a (Roferon®-A) en 1986 y la eritropoyetina (Epogen®) en 1989. En 1993, se fundó la Organización de Industria Biotecnológica (BIO) para apoyar el avance de este sector.

En 1984, Alec Jeffreys introdujo una técnica para identificar personas usando el ADN, que se empezó a usar en los tribunales de Estados Unidos al año siguiente.

En 1985, la compañía belga Plant Genetic Systems desarrolló las primeras plantas modificadas genéticamente para resistir el ataque de insectos. Crearon plantas de tabaco que producían proteínas insecticidas de una bacteria.

En 1987, Calgene, Inc. obtuvo una patente para una secuencia de ADN de jitomate que permitía alargar la vida de este fruto en los estantes. En 1993, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) declaró que los alimentos modificados genéticamente "no son peligrosos por naturaleza" y no necesitaban una regulación especial. Esto permitió que los jitomates modificados se comercializaran bajo el nombre "Flavr Savr".

En el año 2000, se anunció la creación del "Arroz dorado" (Golden Rice), una variedad de arroz modificada para producir vitamina A. Se espera que ayude a mejorar la salud en países en desarrollo y a prevenir algunas formas de ceguera.

Todos estos avances llevaron a que en 2004, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) apoyara el uso de cultivos obtenidos por ingeniería genética como una herramienta para ayudar a agricultores y consumidores en países en desarrollo.

Pasos hacia la medicina del futuro

En 1989, se creó el Centro Nacional de los Estados Unidos para la Investigación del Genoma Humano, dirigido por James Watson. Su objetivo era mapear y secuenciar el ADN humano. Al año siguiente, se inauguró formalmente el Proyecto Internacional del Genoma Humano. La meta era identificar y secuenciar todos los genes del genoma humano.

En 1990, se realizó la primera terapia génica en una niña de cuatro años con una enfermedad del sistema inmune. La terapia pareció funcionar, pero generó debates sobre los aspectos éticos.

En 1998, dos grupos de investigación lograron cultivar células troncales embrionarias, lo que abrió nuevas posibilidades para tratar enfermedades.

Como resultado del Proyecto Genoma Humano, en 2001 se publicó la secuencia del genoma humano. Esto permitió a investigadores de todo el mundo empezar a desarrollar tratamientos genéticos para enfermedades. La secuencia se completó en 2003, antes de lo previsto.

En 2002, un grupo de investigadores anunció resultados exitosos en la obtención de una vacuna contra el cáncer cérvico, la primera vacuna preventiva para un tipo de cáncer.

En 2003, se encontró un gen relacionado con la depresión y se avanzó en la detección de vínculos genéticos con la esquizofrenia y el desorden bipolar. Ese mismo año, el gobierno de China aprobó el uso del primer producto de terapia génica (Gendicine) para el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello.

Más avances en genética

En 1996, científicos reportaron la primera secuencia completa de un organismo complejo: la levadura de pan Saccharomyces cerevisiae. Al año siguiente, investigadores del Instituto Rosalin de Escocia anunciaron la clonación de una oveja llamada Dolly, a partir de una célula adulta.

Después de secuenciar el primer organismo complejo, se inició la carrera para obtener el genoma de más organismos. En 1998, se obtuvo la secuencia del gusano Caenorhabditis elegans, el primer genoma completo de un animal. En 2000, la primera planta, Arabidopsis thaliana. En 2002, el arroz (la primera planta usada como alimento), así como el parásito que causa la malaria y el mosquito que lo transmite. En 2004, el pollo, la rata de laboratorio y el chimpancé. En 2005, el perro. En 2006, la abeja y de forma parcial el Neandertal. Y en 2007, el caballo.

En 2002, investigadores lograron crear un virus sintético (de poliomielitis) a partir de su genoma. Este logro generó muchas preguntas éticas y de seguridad. En 2005, se logró sintetizar parcialmente el virus de la influenza que causó la muerte de millones de personas entre 1918 y 1919.

En 2003, se logró clonar por primera vez una especie en peligro de extinción (el banteng) y otras especies como el caballo, venados y mulas. Al año siguiente, se clonó la primera mascota: un gato. Un año después, en 2005, se logró clonar una vaca a partir de células de un animal que ya había fallecido.

En 2005, científicos de la Universidad de Harvard lograron convertir células de piel en células troncales embrionarias al fusionarlas con células troncales embrionarias existentes.

|

Véase también

En inglés: History of biotechnology Facts for Kids

En inglés: History of biotechnology Facts for Kids

- Bioingeniería

- Bioquímica

- Biorreactor

- Biotecnología

- Categoría:Genética