Rubén Darío para niños

Datos para niños Rubén Darío |

||

|---|---|---|

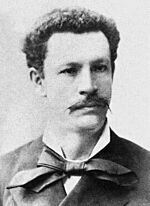

Rubén Darío, llamado «el Príncipe de las Letras» (s/f).

|

||

| Información personal | ||

| Nombre de nacimiento | Félix Rubén García Sarmiento | |

| Nacimiento | 18 de enero de 1867 Metapa, Nicaragua |

|

| Fallecimiento | 6 de febrero de 1916 León, Nicaragua |

|

| Causa de muerte | una enfermedad grave | |

| Sepultura | Catedral de León | |

| Nacionalidad | nicaragüense | |

| Religión | catolicismo | |

| Familia | ||

| Padres | Bernarda Sarmiento y Félix Ramírez Madregil (adoptivos) Rosa Sarmiento y Manuel García (biológicos) |

|

| Cónyuge | Rafaela Contreras Cañas Rosario Murillo |

|

| Pareja | Francisca Sánchez del Pozo | |

| Información profesional | ||

| Ocupación | poeta, periodista y diplomático | |

| Cargos ocupados | Cónsul | |

| Movimiento | modernismo hispánico | |

| Seudónimo | El Príncipe de las Letras Castellanas y El Padre del Modernismo | |

| Géneros | poesía, prosa | |

| Obras notables | Azul... Prosas profanas Cantos de vida y esperanza Canto a la Argentina Los raros Tierras solares |

|

| Firma | ||

|

||

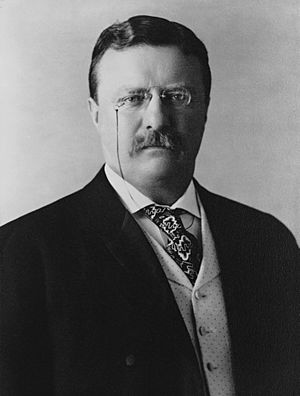

Félix Rubén García Sarmiento, más conocido como Rubén Darío (Metapa, 18 de enero de 1867-León, 6 de febrero de 1916), fue un importante poeta, escritor, periodista y diplomático nicaragüense. Es considerado el principal representante del modernismo en la literatura en español. Su influencia en la poesía del siglo XX en el mundo hispano fue muy grande, por eso se le conoce como el «príncipe de las letras castellanas».

Contenido

La vida de Rubén Darío

Sus primeros años

Rubén Darío fue el primer hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento. Sus padres se casaron en León en 1866. Poco después de su nacimiento, su madre decidió irse a vivir con su hijo a casa de su tía Bernarda Sarmiento y su esposo, Félix Ramírez Madregil, en León. Ellos fueron quienes criaron a Rubén.

Aunque su apellido de nacimiento era García, la familia de su padre era conocida desde hacía mucho tiempo como "Darío". Rubén explicó en su autobiografía que uno de sus tatarabuelos se llamaba Darío, y a sus descendientes se les conocía como "los Daríos". Con el tiempo, este nombre se convirtió en el apellido oficial de la familia.

Rubén pasó su infancia en León, con sus tíos abuelos Félix y Bernarda, a quienes consideraba sus verdaderos padres. Tuvo poco contacto con su madre, que vivía en Honduras, y con su padre.

Cuando su tío abuelo Félix Ramírez falleció en 1871, la familia tuvo dificultades económicas. Rubén fue un lector muy adelantado. En su autobiografía, mencionó que a los tres años ya sabía leer. Entre los primeros libros que leyó estaban el Quijote y Las mil y una noches.

Pronto empezó a escribir sus propios versos. Se conserva un soneto que escribió en 1879. Publicó por primera vez en un periódico a los 13 años: una elegía llamada Una lágrima, que apareció en El Termómetro el 26 de julio de 1880. También colaboró en El Ensayo, una revista literaria de León, y se hizo famoso como "poeta niño".

En diciembre de 1881, se mudó a Managua, la capital de Nicaragua. Algunos políticos querían que estudiara en Europa con fondos públicos, pero el tono de sus versos no convenció a todos. Finalmente, se decidió que estudiaría en Granada, pero Rubén prefirió quedarse en Managua. Allí siguió trabajando como periodista para El Ferrocarril y El Porvenir de Nicaragua. En agosto de 1882, viajó a El Salvador.

Su tiempo en El Salvador

En El Salvador, el poeta Joaquín Méndez le presentó a Rubén Darío al presidente Rafael Zaldívar, quien lo apoyó. Allí conoció al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, quien sabía mucho de poesía francesa. Con su ayuda, Darío intentó por primera vez adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana. El uso del verso alejandrino se volvió una característica importante de su obra y del modernismo.

Aunque fue muy conocido en El Salvador y tuvo una vida social activa, también pasó por momentos difíciles. Tuvo problemas económicos y enfermó de viruela. Por eso, en octubre de 1883, regresó a Nicaragua.

De vuelta en su país, trabajó en la Biblioteca Nacional en Managua. En mayo de 1884, fue condenado a ocho días de trabajo público por vagancia, pero logró evitar la condena. Continuó experimentando con nuevas formas de poesía. En 1888, publicó su libro Primeras notas. También probó suerte en el teatro con una obra llamada Cada oveja..., que tuvo éxito, pero que hoy se ha perdido. Como no estaba contento con su vida en Managua, decidió viajar a Chile en junio de 1886.

En Chile y el éxito de Azul...

Llegó a Valparaíso en junio de 1886. En Chile, recibió el apoyo de Eduardo Poirier y del poeta Eduardo de la Barra. Con Poirier, escribió una novela llamada Emelina para un concurso, pero no ganaron. Gracias a Poirier, Darío encontró trabajo en el diario La Época en Santiago.

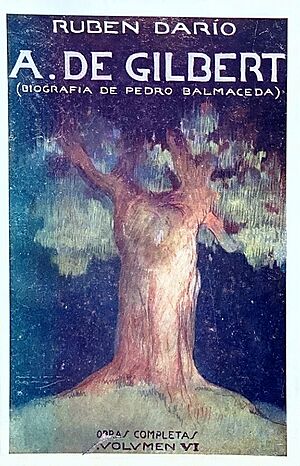

En Chile, Darío vivió con pocos recursos. A pesar de esto, hizo amigos importantes, como Pedro Balmaceda Toro, hijo del presidente. Con su ayuda, Darío publicó su primer libro de poemas, Abrojos, en marzo de 1887.

En julio de 1888, se publicó en Valparaíso Azul..., un libro clave para el inicio del modernismo literario. Azul... incluía poemas y textos en prosa que ya habían aparecido en la prensa chilena. Al principio, el libro no fue un éxito inmediato, pero fue muy bien recibido por el influyente escritor y crítico español Juan Valera. Valera publicó dos cartas en el diario El Imparcial en octubre de 1888, elogiando a Darío como "un prosista y un poeta de talento". Estas cartas de Valera, que se difundieron en Chile y otros países, hicieron que Darío se hiciera famoso.

Viajes por Centroamérica y Europa

Gracias a su fama, se convirtió en corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, uno de los periódicos más importantes de Hispanoamérica en ese momento. Después de enviar su primera crónica, regresó a Nicaragua en marzo de 1889. Fue recibido con honores en León.

Poco después, se mudó a San Salvador, donde fue nombrado director del diario La Unión. Allí se casó con Rafaela Contreras Cañas el 21 de junio de 1890. Al día siguiente de su boda, hubo un cambio de gobierno en El Salvador. Darío decidió irse a Guatemala a finales de junio.

En Guatemala, el presidente Manuel Lisandro Barillas se preparaba para una guerra. Darío publicó un artículo denunciando la situación. En diciembre de 1890, dirigió un nuevo periódico, El Correo de la Tarde. Ese año, publicó en Guatemala la segunda edición de Azul..., ampliada y con las cartas de Juan Valera como prólogo. En enero de 1891, su esposa Rafaela se reunió con él en Guatemala, y se casaron por la iglesia. En junio, el periódico cerró. Darío se mudó a San José, Costa Rica, en agosto. Allí, a pesar de las dificultades económicas, nació su primer hijo, Rubén Darío Contreras, el 11 de noviembre de 1891.

Al año siguiente, dejando a su familia en Costa Rica, viajó a Guatemala y luego a Nicaragua. El gobierno nicaragüense lo nombró parte de la delegación que iría a Madrid para el cuarto centenario del descubrimiento de América. Esto significaba que su sueño de viajar a Europa se haría realidad.

De camino a España, hizo escala en La Habana, donde conoció a otros artistas. El 14 de agosto de 1892, llegó a Santander y luego viajó en tren a Madrid. En la capital española, conoció a importantes poetas y escritores como Juan Valera y Emilia Pardo Bazán. En noviembre, regresó a Nicaragua, donde recibió la triste noticia de la enfermedad y fallecimiento de su esposa el 23 de enero de 1893.

A principios de 1893, Rubén se quedó en Managua. En abril, viajó a Panamá, donde le informaron que había sido nombrado cónsul honorífico de Colombia en Buenos Aires. Dejó a Rosario en Panamá y viajó a Argentina. En este viaje, pasó por Nueva York, donde conoció al poeta cubano José Martí. Luego, cumplió su sueño de viajar a París, donde conoció a importantes figuras literarias.

El 13 de agosto de 1893, llegó a Buenos Aires. Su esposa Rosario, que estaba esperando un bebé, dio a luz a un niño llamado Darío Darío el 26 de diciembre. Lamentablemente, el bebé falleció al mes y medio de nacido.

En Argentina y el Modernismo

En Buenos Aires, Darío fue muy bien recibido por los intelectuales. Colaboró con varios periódicos, además de La Nación. Su trabajo como cónsul de Colombia era honorífico y no le generaba muchos ingresos. En la capital argentina, llevó una vida intensa y tuvo problemas de salud. Conoció a políticos como Bartolomé Mitre y a poetas como Leopoldo Lugones.

El 3 de mayo de 1895, falleció su madre, Rosa Sarmiento, lo cual le afectó mucho. En octubre, el gobierno colombiano cerró su consulado en Buenos Aires, y Darío perdió una fuente importante de ingresos. Consiguió un empleo como secretario en Correos y Telégrafos.

En 1896, en Buenos Aires, publicó dos libros muy importantes: Los raros, una colección de artículos sobre escritores que le interesaban; y Prosas profanas y otros poemas, que fue clave para el modernismo literario en español. Aunque al principio no fue tan bien recibido como se esperaba, con el tiempo los poemas de este libro se hicieron muy populares.

Darío pidió al gobierno nicaragüense un cargo diplomático, pero no se lo concedieron. Sin embargo, vio una oportunidad de viajar a Europa cuando supo que La Nación necesitaba un corresponsal en España para informar sobre la situación del país después de la guerra hispano-estadounidense. El 3 de diciembre de 1898, Darío viajó a Europa y llegó a Barcelona el 22 de diciembre.

Entre Francia y España

Darío llegó a España con el compromiso de enviar cuatro crónicas mensuales a La Nación sobre la situación española después de la guerra y la pérdida de sus colonias. Estas crónicas se recopilaron en el libro España contemporánea. Crónicas y retratos literarios (1901). En ellas, Darío mostró su gran aprecio por España y su confianza en que el país se recuperaría.

En España, Darío fue admirado por un grupo de jóvenes poetas que defendían el Modernismo, un movimiento que no era aceptado por los autores más tradicionales. Entre estos jóvenes estaban Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle-Inclán y Jacinto Benavente.

En 1899, Darío, que seguía casado con Rosario Murillo, conoció en Madrid a Francisca Sánchez del Pozo, una campesina. Ella se convirtió en su compañera de vida. Él la llevó a Francia y le enseñó a leer y escribir. Tuvieron tres hijos, aunque solo uno sobrevivió. Francisca fue un gran amor en su vida, y el poeta le dedicó un poema.

En abril de 1900, Darío visitó Francia por segunda vez para cubrir la Exposición Universal para La Nación. Sus crónicas se publicaron en el libro Peregrinaciones. En París, conoció a Amado Nervo, quien se convirtió en un amigo cercano.

A principios del siglo XX, Darío se estableció en París y logró cierta estabilidad. En 1901, publicó la segunda edición de Prosas profanas. Ese mismo año, Francisca dio a luz a una hija, Carmen Darío Sánchez, quien falleció poco después sin que su padre la conociera.

En 1902, Darío conoció en París a un joven poeta español, Antonio Machado, quien admiraba su obra. En marzo de 1903, fue nombrado cónsul de Nicaragua, lo que le dio más estabilidad económica. Al mes siguiente, nació su segundo hijo con Francisca, Rubén Darío Sánchez, a quien llamaba «Phocás el campesino». Durante esos años, Darío viajó por Europa, visitando Reino Unido, Bélgica, Alemania e Italia.

En 1905, viajó a España como parte de una comisión nicaragüense para resolver un conflicto territorial con Honduras. Ese año, publicó en Madrid Cantos de vida y esperanza, los cisnes y otros poemas, editado por Juan Ramón Jiménez. También escribió poemas importantes como «Salutación del optimista» y «A Roosevelt», donde destacaba la cultura hispana frente a la influencia de Estados Unidos. En particular, el poema «A Roosevelt» se dirigía al entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt.

Ese mismo año, su hijo «Phocás el campesino» falleció.

En 1906, participó como secretario de la delegación nicaragüense en la Tercera Conferencia Panamericana en Río de Janeiro. Escribió el poema «Salutación del águila», que mostraba una visión diferente de Estados Unidos. Este poema fue criticado por algunos que no entendieron su cambio de opinión. En Río de Janeiro, tuvo un romance. Parece que en ese tiempo pensó en separarse de Rosario Murillo.

De regreso a Europa, se reunió con Francisca Sánchez en París y pasaron el invierno de 1907 en Mallorca. Allí conoció a otros artistas. Empezó una novela, La isla de oro, que no terminó. Por esa época, Francisca tuvo una niña que falleció al nacer.

Su tranquilidad se interrumpió con la llegada de su esposa, Rosario Murillo, a París, quien no aceptaba el divorcio sin una compensación económica. En marzo de 1907, Darío enfermó gravemente. Cuando se recuperó, regresó a París, pero no llegó a un acuerdo con su esposa. Decidió regresar a Nicaragua para resolver el asunto legalmente. A finales de año, nació el cuarto hijo del poeta y Francisca, Rubén Darío Sánchez, apodado «Güicho», el único hijo de la pareja que sobrevivió.

Embajador en Madrid

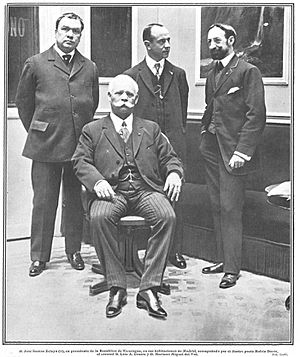

Después de escalas en Nueva York y Panamá, el poeta llegó a Nicaragua, donde fue recibido con honores. Sin embargo, no tuvo éxito en su demanda de divorcio y no le pagaron lo que le debían como cónsul, lo que le impidió regresar a París. Después de meses de gestiones, fue nombrado ministro residente en Madrid por el gobierno nicaragüense de José Santos Zelaya. Tuvo problemas económicos como embajador debido a un presupuesto reducido, que solo pudo solucionar en parte con su sueldo de La Nación y la ayuda de su amigo Mariano Miguel de Val.

Cuando Zelaya fue derrocado, Darío tuvo que renunciar a su puesto diplomático el 25 de febrero de 1909. Se mantuvo leal a Zelaya y colaboró en un libro que acusaba a Estados Unidos de haber provocado la caída de su gobierno.

Durante su tiempo como diplomático, tuvo problemas con su amigo Alejandro Sawa, quien le había pedido ayuda económica sin éxito.

Sus últimos años

Después de dejar su puesto diplomático, Darío regresó a París para preparar nuevos libros, como Canto a la Argentina. En esta época, su salud se deterioró, y experimentaba momentos de gran emoción y una preocupación constante por la muerte.

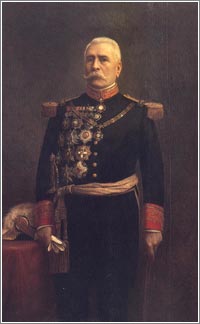

En 1910, viajó a México como parte de una delegación nicaragüense para conmemorar el centenario de la independencia del país. Sin embargo, el gobierno nicaragüense cambió mientras él viajaba, y Porfirio Díaz se negó a recibirlo. A pesar de esto, Darío fue recibido con entusiasmo por el pueblo mexicano.

Ante la situación en México, Darío viajó a La Habana. En noviembre de 1910, regresó a París, donde siguió siendo corresponsal de La Nación y trabajó para el Ministerio de Instrucción Pública mexicano.

En 1912, aceptó dirigir las revistas Mundial y Elegancias para los empresarios uruguayos Rubén y Alfredo Guido. Para promocionar estas publicaciones, realizó una gira por América Latina, visitando Río de Janeiro, São Paulo, Montevideo y Buenos Aires. También escribió su autobiografía, La vida de Rubén Darío escrita por él mismo, y Historia de mis libros, que es muy útil para entender su desarrollo literario.

Después de la gira, regresó a París. En 1913, viajó a Mallorca invitado por Joan Sureda, y se alojó en la cartuja de Valldemosa. Allí, Rubén comenzó la novela El oro de Mallorca, que es una autobiografía novelada. Sin embargo, su salud mental se deterioró. En diciembre, regresó a Barcelona, donde se hospedó en casa del general Zelaya. En enero de 1914, regresó a París, donde tuvo un largo conflicto con los hermanos Guido por dinero. En mayo, se instaló en Barcelona, donde publicó su última obra poética importante, Canto a la Argentina y otros poemas. Su salud estaba muy delicada, y tenía visiones y estaba muy preocupado por la muerte.

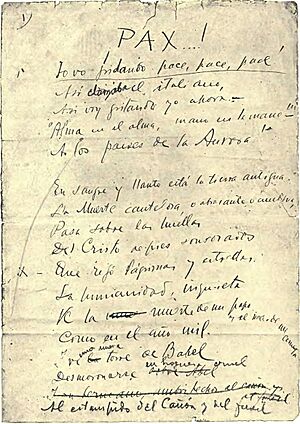

Al estallar la Primera Guerra Mundial, viajó a América para promover la paz entre las naciones americanas. Dejó a Francisca con sus dos hijos, quienes pasaron por dificultades económicas. En enero de 1915, leyó su poema «Pax» en la Universidad de Columbia en Nueva York. Continuó su viaje a Guatemala y, finalmente, a finales de año, regresó a su tierra natal en Nicaragua.

El fallecimiento de Rubén Darío

Rubén Darío llegó a León, la ciudad de su infancia, el 7 de enero de 1916. Falleció el 6 de febrero, después de una enfermedad grave que afectó su sistema nervioso.

Sus funerales duraron varios días, presididos por el Obispo de León Simeón Pereira y Castellón y el presidente Adolfo Díaz Recinos. Fue sepultado en la Catedral de León el 13 de febrero de 1916, al pie de la estatua de San Pablo, debajo de una escultura de un león hecha por el escultor Jorge Navas Cordonero.

El archivo de Darío fue donado por Francisca Sánchez al gobierno de España en 1956 y ahora se encuentra en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Francisca tuvo cuatro hijos con Darío; tres fallecieron siendo muy pequeños, y el otro en la edad adulta. Después de la muerte de Darío, Francisca se casó con José Villacastín, quien dedicó su fortuna a recopilar la obra de Rubén que estaba dispersa por el mundo.

La poesía de Darío

Influencias en su obra

La poesía de Darío fue muy influenciada por la poesía francesa. Primero, por los románticos, especialmente Victor Hugo. Luego, de manera muy importante, por los parnasianos como Théophile Gautier y José María de Heredia. Finalmente, lo que más definió su estilo fue su admiración por los simbolistas, sobre todo Paul Verlaine. El propio Darío resumió sus influencias diciendo que fue «con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo».

En su libro Prosas profanas (1896), Darío ya había escrito sobre la importancia de la cultura francesa en su trabajo. Mencionó a grandes escritores españoles como Miguel de Cervantes Saavedra y Lope de Vega, pero también a Shakespeare, Dante, Victor Hugo y, en su interior, a Verlaine.

El libro Los raros, publicado el mismo año que Prosas profanas, muestra los gustos literarios de Darío. Está dedicado a escritores e intelectuales que admiraba, como Edgar Allan Poe y Paul Verlaine. Esto demuestra la gran influencia de la cultura francesa en su obra. Darío dijo: "El Modernismo no es otra cosa que el verso y la prosa castellanos pasados por el fino tamiz del buen verso y de la buena prosa franceses".

Sin embargo, la literatura en español también fue importante para él. Al principio, su poesía se inspiró en grandes poetas españoles del siglo XIX, como Gaspar Núñez de Arce y Ramón de Campoamor. Darío también admiraba mucho a Gustavo Adolfo Bécquer. Los temas españoles están muy presentes en su obra, especialmente después de su segundo viaje a España en 1899. Consciente de la decadencia de España, se inspiró en personajes y elementos del pasado, como Don Quijote.

También admiraba profundamente a tres autores estadounidenses: Emerson, Poe y Whitman.

Cómo evolucionó su poesía

La evolución poética de Darío se puede ver en la publicación de sus obras más importantes: Azul... (1888), Prosas profanas y otros poemas (1896) y Cantos de vida y esperanza (1905).

Antes de Azul..., Darío escribió otros libros y muchos poemas sueltos. En sus primeras obras, se nota la influencia de los clásicos españoles y de Victor Hugo. Usaba la métrica tradicional, con versos como los heptasílabos, octosílabos y endecasílabos, y un tono romántico.

En Abrojos, publicado en Chile, la influencia más clara es la del español Ramón de Campoamor. En cuanto a Rimas, también publicado en Chile el mismo año, fue escrito para un concurso que imitaba las Rimas de Bécquer, por lo que tiene un tono muy personal y similar al del poeta sevillano.

Azul... (1888) es considerado el libro que inició el Modernismo hispanoamericano. Incluye relatos en prosa y poemas con una gran variedad de métricas. Ya muestra algunas de las preocupaciones de Darío, como su descontento con la sociedad. En 1890, se publicó una segunda edición del libro, con nuevos textos, incluyendo sonetos en alejandrinos.

La etapa más importante del Modernismo y de la obra de Darío es el libro Prosas profanas y otros poemas. En esta colección de poemas, la presencia de lo romántico es más fuerte, y también hay temas misteriosos. Este libro ya contiene toda la imaginación exótica de Darío: la Francia del siglo XVIII, la Italia y la España medievales, la mitología griega, entre otros.

En 1905, Darío publicó Cantos de vida y esperanza, que muestra un estilo más personal y reflexivo, sin dejar de lado los temas que caracterizan al Modernismo. Al mismo tiempo, aparece en su obra la poesía cívica, con poemas como «A Roosevelt», una línea que se hará más fuerte en El canto errante (1907) y en Canto a la Argentina y otros poemas (1914). El estilo personal de su obra se acentúa en Poema del otoño y otros poemas (1910), que muestra una sorprendente sencillez.

Muchos de los poemas de Darío no se publicaron en libros mientras él vivía, sino que se recopilaron después de su muerte. Un ejemplo es el poema Los motivos del lobo, publicado en 1913. Inspirado en la historia del lobo de Gubbio y Francisco de Asís, la versión de Darío cambia el final para mostrar que el lobo regresa a la montaña por la maldad de los hombres.

Cómo escribía Darío

La métrica

Darío adoptó la idea de Paul Verlaine: "La música antes que nada". Para él, la poesía era, sobre todo, música. Por eso, le daba mucha importancia al ritmo. Su obra revolucionó la métrica castellana. Además de los versos tradicionales, Darío usó mucho otros versos que apenas se habían usado antes, como el eneasílabo, el dodecasílabo y el alejandrino, enriqueciendo la poesía en español con nuevas posibilidades rítmicas.

Aunque ya existían ejemplos del verso alejandrino en la poesía castellana del siglo XIX, Darío logró liberar este verso de su estructura rígida. En sus poemas, la pausa entre las dos partes del verso a veces se encuentra en lugares inesperados. Darío adaptó este verso a estrofas y poemas que tradicionalmente usaban el endecasílabo, como el cuarteto y el soneto.

Darío es el mejor ejemplo de cómo adaptar los ritmos de las literaturas clásicas (grecorromanas) a la poesía hispana. Estos ritmos se basan en el contraste de vocales fuertes y débiles. Rubén usó ritmos tradicionales y también creó los suyos propios, combinando diferentes tipos de ritmos en un mismo verso.

Las palabras que usaba

Darío se destaca por renovar el lenguaje poético, especialmente en las palabras que usaba. Gran parte de su vocabulario poético buscaba crear efectos exóticos. Usaba muchas palabras relacionadas con el refinamiento, como las flores («jazmines», «dalias», «magnolias»), las piedras preciosas («rubí», «esmeralda», «diamante»), materiales de lujo («seda», «porcelana», «mármol»), animales exóticos («cisne») o la música («lira», «violoncelo»).

A menudo, en su obra se encuentran palabras de origen latino o griego («canéfora») e incluso palabras nuevas creadas por él. También usaba con frecuencia personajes y elementos de la mitología griega y latina (Afrodita, Pan, Orfeo, Apolo) y nombres de lugares exóticos.

Figuras literarias

Una de las figuras retóricas más importantes en la obra de Darío es la sinestesia, que asocia sensaciones de diferentes sentidos, como la vista y el oído.

En relación con la pintura, la poesía de Darío muestra un gran interés por el color. El efecto de color se logra no solo con adjetivos inusuales, sino también comparando con objetos de ese color. Por ejemplo, en el poema «Blasón», la blancura del cisne se compara con la del lino, la rosa blanca y el armiño. Un gran ejemplo de su interés por los efectos de color es su «Sinfonía en Gris Mayor» en Prosas profanas.

La música está presente en el ritmo del poema, en el vocabulario y en muchas imágenes.

La metáfora también es muy importante en la poesía de Darío.

Símbolos en su poesía

El símbolo más característico de la poesía de Darío es el cisne, tan identificado con el Modernismo que cuando el poeta mexicano Enrique González Martínez quiso terminar con esta estética, lo hizo con un poema que decía «torcerle el cuello al cisne». El cisne aparece mucho en la obra de Darío, desde Prosas profanas hasta Cantos de vida y esperanza. El cisne es un símbolo que puede representar la belleza o al propio poeta.

El cisne no es el único símbolo en la poesía de Darío. El centauro, en poemas como el «Coloquio de los centauros», expresa la dualidad entre el alma y el cuerpo. También tienen un gran significado simbólico las imágenes de lugares, como los parques y jardines, que representan la vida interior del poeta, y la torre, símbolo de su aislamiento. Otros símbolos estudiados en su poesía son el color azul, la mariposa o el pavo real.

Temas en su obra

Lugares exóticos

La búsqueda de lugares exóticos, lejanos en el espacio y en el tiempo, está muy relacionada con el tema del romanticismo. Se ha interpretado que los poetas modernistas usaban el exotismo para rechazar la realidad de su época. La poesía de Darío, excepto en los poemas cívicos, se centra en escenarios remotos.

Entre estos escenarios está la mitología de la antigua Grecia. Los poemas de Darío están llenos de sátiros, ninfas, centauros y otras criaturas mitológicas. La imagen que Darío tenía de la antigua Grecia estaba influenciada por la Francia del siglo XVIII.

La Francia elegante del siglo XVIII es otro de los escenarios exóticos favoritos del poeta, quien admiraba mucho al pintor Antoine Watteau. En su poema «Divagación», aparecen también otros ambientes exóticos como la Alemania del Romanticismo, España, China, Japón, la India e Israel bíblico.

También es importante la presencia en su poesía de una imagen idealizada de las civilizaciones precolombinas. Darío creía que la verdadera poesía de América estaba en las cosas antiguas, en Palenque y Utatlán, en el indio legendario, y en el inca y el gran Moctezuma.

Temas misteriosos

A pesar de su apego a lo sensorial, la poesía de Darío también tiene una profunda reflexión sobre el sentido de la vida. Es conocido su poema «Lo fatal», donde dice que:

no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo

ni mayor pesadumbre que la vida consciente

La religiosidad de Darío se aparta de la religión tradicional para buscar refugio en ideas que mezclan influencias orientales, un resurgimiento del paganismo y, sobre todo, varias corrientes misteriosas. Una de ellas es el pitagorismo, que se relaciona con varios poemas de Darío sobre lo trascendente. En sus últimos años, Darío también mostró gran interés por otras corrientes esotéricas, como la teosofía. La influencia del pensamiento esotérico en la poesía es común desde el Romanticismo. Se ve, por ejemplo, en la idea del poeta como un mago o sacerdote capaz de ver la verdadera realidad, una idea presente en la obra de Victor Hugo y en la poesía de Darío, quien en uno de sus poemas llama a los poetas «torres de Dios».

Temas sociales y cívicos

Darío también tuvo una faceta menos conocida como poeta social y cívico. A veces por encargo y otras por iniciativa propia, escribió poemas para celebrar héroes y eventos nacionales, y para criticar problemas sociales y políticos.

Uno de sus poemas más destacados en esta línea es «Canto a la Argentina», escrito por encargo del diario La Nación para el centenario de la independencia de Argentina. Este largo poema (más de 1000 versos) destaca a Argentina como tierra de acogida para inmigrantes y celebra la Pampa, Buenos Aires y el Río de la Plata. Similar es su poema «Oda a Mitre», dedicado al líder argentino Bartolomé Mitre.

Su poema «A Roosevelt», ya mencionado, expresa la confianza en la capacidad de la cultura latina para resistir la influencia de la cultura anglosajona, representada por el entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. En «Los cisnes», el poeta expresa su preocupación por el futuro de la cultura hispana frente al dominio de Estados Unidos:

- ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? / ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? / ¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? / ¿Callaremos ahora para llorar después?

Una preocupación similar aparece en su famoso poema «Salutación del optimista». El cambio de Darío fue muy criticado cuando, en 1906, escribió su «Salutación al águila», donde destacaba la influencia positiva de Estados Unidos en las repúblicas latinoamericanas.

En cuanto a Europa, es notable el poema «A Francia» (del libro El canto errante). Aquí, la amenaza viene de Alemania, un peligro real como se vería en la Primera Guerra Mundial.

La prosa de Darío

A menudo se olvida que gran parte de la obra literaria de Darío fue escrita en prosa. Es un conjunto variado de escritos, la mayoría publicados en periódicos, aunque algunos se recopilaron en libros.

Novelas y escritos personales

El primer intento de Darío de escribir una novela fue en Chile. Junto con Eduardo Poirier, escribió en diez días, en 1887, una historia romántica titulada Emelina, para un concurso, pero no ganó. Más tarde, intentó de nuevo con la novela El hombre de oro, escrita alrededor de 1897 y ambientada en la Roma antigua.

En la etapa final de su vida, intentó escribir una novela con un fuerte carácter personal, que tampoco terminó. Se publicó por entregas en 1914 en La Nación, y se titula El oro de Mallorca. El personaje principal, Benjamín Itaspes, es una representación del autor, y en la novela se reconocen personas y situaciones reales de la estancia del poeta en Mallorca.

Entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre de 1912, publicó en Caras y caretas una serie de artículos sobre su vida, que luego se recopilaron en el libro La vida de Rubén Darío escrita por él mismo (1915). También es interesante para conocer su obra la Historia de mis libros, publicada después de su muerte, que trata sobre sus tres libros más importantes (Azul..., Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza).

Cuentos

El interés de Darío por los cuentos es bastante temprano. Sus primeros cuentos, «A las orillas del Rhin» y «Las albóndigas del coronel», son de 1885-1886. Son especialmente notables los cuentos recopilados en Azul..., como «El rey burgués» o «La muerte de la emperatriz de la China». Continuó escribiendo cuentos durante sus años en Argentina, con títulos como «Las lágrimas del centauro» o «La pesadilla de Honorio».

Artículos de prensa

El periodismo fue la principal fuente de ingresos de Darío. Trabajó para varios periódicos y revistas, donde escribió muchísimos artículos. Algunos de ellos fueron recopilados en libros, organizados por fecha o tema.

Crónicas

Son muy importantes España contemporánea (1901), que recoge sus impresiones de la España después de la guerra de 1898, y las crónicas de viajes a Francia e Italia recopiladas en Peregrinaciones (1901). En El viaje a Nicaragua e Intermezzo tropical recoge las impresiones de su breve regreso a Nicaragua en 1907.

Darío y el modernismo

Rubén Darío es considerado el iniciador y principal representante del modernismo hispánico. Aunque esto es cierto en general, hay que tener en cuenta que otros autores hispanoamericanos, como José Martí o Manuel Gutiérrez Nájera, ya habían empezado a explorar esta nueva estética incluso antes de que Darío escribiera Azul... (1888), que se considera el punto de partida del Modernismo.

Aun así, no se puede negar que Darío es el poeta modernista más influyente y el que tuvo más éxito, tanto en vida como después de su muerte. Muchos poetas en España y América reconocieron su maestría, y su influencia siempre se ha sentido en la poesía en español. Además, fue el principal creador de muchas innovaciones estilísticas del movimiento, como la adaptación del alejandrino francés a la métrica española.

También fue el primer poeta que organizó las innovaciones del Modernismo en una forma de poesía coherente. Voluntaria o involuntariamente, especialmente a partir de Prosas profanas, se convirtió en el líder del nuevo movimiento literario. Aunque en Prosas profanas había dicho que no quería "marcar el rumbo de los demás", en el "Prefacio" de Cantos de vida y esperanza se refirió al "movimiento de libertad que me tocó iniciar en América", lo que indica que se consideraba el iniciador del Modernismo. Su influencia en sus contemporáneos fue enorme: desde México, donde Manuel Gutiérrez Nájera fundó la Revista Azul en homenaje a Darío, hasta España, donde fue la principal inspiración del grupo modernista del que saldrían autores importantes como Antonio y Manuel Machado, Ramón del Valle-Inclán y Juan Ramón Jiménez. Prácticamente no hay un solo poeta en español entre 1890 y 1910 que no haya sido influenciado por él. La evolución de su obra también marca las etapas del movimiento modernista: si en 1896 Prosas profanas representa el triunfo del esteticismo, Cantos de vida y esperanza (1905) ya anuncia el estilo más personal de la fase final del modernismo.

Rubén Darío y la generación del 98

Desde su segunda visita a España, Darío se convirtió en el maestro e inspirador de un grupo de jóvenes modernistas españoles, entre ellos Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, Ramón del Valle-Inclán, y los hermanos Antonio y Manuel Machado.

En varios textos, Darío mostró el respeto que sentía por la poesía de Antonio Machado, a quien conoció en París en 1902. Uno de los primeros es una crónica titulada «Nuevos poetas españoles», donde escribió:

Antonio Machado es quizá el más intenso de todos. La música de su verso va en su pensamiento. Ha escrito poco y meditado mucho. Su vida es la de un filósofo estoico. Sabe decir sus enseñanzas en frases hondas. Se interna en la existencia de las cosas, en la naturaleza.

Valle-Inclán fue un gran amigo de Darío desde que se conocieron en 1899. Valle-Inclán admiró al poeta nicaragüense toda su vida, e incluso lo incluyó como personaje en su obra Luces de bohemia. Es conocido el poema que Darío dedicó al autor de Tirano Banderas.

Otros miembros de la generación del 98, como Unamuno y Baroja, mostraron menos entusiasmo por la obra de Darío.

Su legado

La influencia de Darío fue inmensa en los poetas de principios de siglo, tanto en España como en América. Sin embargo, muchos de sus seguidores cambiaron pronto de estilo, como Leopoldo Lugones y Juan Ramón Jiménez.

Darío llegó a ser un poeta muy popular, cuyas obras se memorizaban en las escuelas de los países hispanohablantes y eran imitadas por cientos de jóvenes poetas. Después de la Primera Guerra Mundial, con el surgimiento de las nuevas corrientes literarias, los poetas dejaron de lado la estética modernista, que consideraban anticuada.

Los poetas del siglo XX tuvieron diferentes opiniones sobre la obra de Darío. Algunos lo criticaron, como Luis Cernuda, quien le reprochaba su superficialidad y su actitud de "escapismo". En cambio, fue admirado por poetas muy diferentes a su estilo, como Federico García Lorca y Pablo Neruda. El español Pedro Salinas le dedicó el ensayo La poesía de Rubén Darío en 1948.

El poeta Octavio Paz destacó el carácter innovador del modernismo de Darío. En España, la poesía de Darío fue valorada en la década de 1960 por el grupo de poetas conocidos como los «novísimos», especialmente por Pere Gimferrer, quien tituló uno de sus libros, en claro homenaje al nicaragüense, Los raros.

Darío ha sido poco traducido, aunque algunas de sus obras se han traducido al francés y al inglés.

En Argentina, una estación de tren lleva su nombre. En España, una estación de la línea 5 del Metro de Madrid también lleva su nombre.

Galería de imágenes

-

Glorieta de Rubén Darío en Madrid

-

Monumento a Rubén Darío en el Parque de Málaga, en la ciudad homónima

-

Estatua a Rubén Darío en el Paseo Marítimo de Palma de Mallorca

-

Placa conmemorativa en el Palacio Benjamín Carrión (CCE, Quito).

-

La catedral-basílica de la Asunción, en la ciudad de León, donde pasó su infancia el poeta. Sus restos están sepultados aquí.

Homenajes a Rubén Darío

- Orden de la Independencia Cultural «Rubén Darío»

- Es la máxima distinción cultural que otorga la Presidencia de Nicaragua a personas o instituciones destacadas por sus aportes a la cultura.

- Premio Nacional «Rubén Darío»

- Este premio se estableció en Nicaragua en 1942.

- Fue reemplazado por el Premio Internacional de Poesía Rubén Darío desde 2009.

- Premio Internacional de Poesía Rubén Darío

- Es convocado cada año por el gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nicaragüense de Cultura.

- Premio a la Excelencia Académica «Rubén Darío»

- Este premio reconoce el esfuerzo y la constancia en la excelencia académica. Se entrega cada año a los estudiantes más destacados de las universidades de Centroamérica y República Dominicana.

- Premio Bienal «Rubén Darío» y Concurso de Poesía y Prosa «Rubén Darío»

- Otorgado por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

- Premio «Rubén Darío» de Poesía en Castellano

- El Ayuntamiento de Palma convoca este premio de poesía.

- Premio Internacional de Literatura «Rubén Darío»

- Convocado por el Grupo Editorial Sial Pigmalión.

Obras de Rubén Darío

Poesía (primeras ediciones)

- Abrojos. Santiago de Chile: Imprenta Cervantes, 1887.

- Rimas. Santiago de Chile: Imprenta Cervantes, 1887.

- Azul.... Valparaíso: Imprenta Litografía Excelsior, 1888. Segunda edición, ampliada: Guatemala: Imprenta de La Unión, 1890. Tercera edición: Buenos Aires, 1905.

- Canto épico a las glorias de Chile. Editor MC0031334: Santiago de Chile, 1887.

- Primeras notas, [Epístolas y poemas, 1885]. Managua: Tipografía Nacional, 1888.

- Prosas profanas y otros poemas. Buenos Aires, 1896. Segunda edición, ampliada: París, 1901.

- Cantos de vida y esperanza. Los cisnes y otros poemas. Madrid, Tipografía de Revistas de Archivos y Bibliotecas, 1905.

- Oda a Mitre. París: Imprimerie A. Eymeoud, 1906.

- El canto errante. Madrid, Tipografía de Archivos, 1907.

- Poema del otoño y otros poemas, Madrid: Biblioteca «Ateneo», 1910.

- Canto a la Argentina y otros poemas. Madrid, Imprenta Clásica Española, 1914.

- Lira póstuma. Madrid, 1919.

Prosa (primeras ediciones)

- Los raros. Buenos Aires: Talleres de «La Vasconia», 1896. Segunda edición, aumentada: Madrid: Maucci, 1905.

- España contemporánea. París: Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1901.

- Peregrinaciones. París. Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1901.

- La caravana pasa. París: Hermanos Garnier, 1902.

- Tierras solares. Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, 1904.

- Opiniones. Madrid: Librería de Fernando Fe, 1906.

- El viaje a Nicaragua e Intermezzo tropical. Madrid: Biblioteca «Ateneo», 1909.

- Letras (1911).

- Todo al vuelo. Madrid: Juan Pueyo, 1912.

- La vida de Rubén Darío escrita por él mismo. Barcelona: Maucci, 1913.

- La isla de oro (1915) (inconclusa).

- Historia de mis libros. Madrid, Librería de G. Pueyo, 1916.

- Prosa dispersa. Madrid, Mundo Latino, 1919.

Obras completas

- Obras completas. Prólogo de Alberto Ghiraldo. Madrid: Mundo Latino, 1917-1919 (22 volúmenes).

- Obras completas. Edición de Alberto Ghiraldo y Andrés González-Blanco. Madrid: Biblioteca Rubén Darío, 1923-1929 (22 volúmenes).

- Obras poéticas completas. Madrid: Aguilar, 1932.

- Obras completas. Edición de M. Sanmiguel Raimúndez y Emilio Gascó Contell. Madrid: Afrodisio Aguado, 1950-1953 (5 volúmenes).

- Poesías. Edición de Ernesto Mejía Sánchez. Estudio preliminar de Enrique Ardenson Imbert. México: Fondo de Cultura Económica, 1952.

- Poesías completas. Edición de Alfonso Méndez Plancarte. Madrid: Aguilar, 1952. Edición revisada, por Antonio Oliver Belmás, en 1957.

- Obras completas. Madrid: Aguilar, 1971 (2 volúmenes).

- Poesía. Edición de Ernesto Mejía Sánchez. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1977.

- Obras completas. Madrid: Aguilar, 2003. (A pesar del título, solo contiene sus obras en verso. Reproduce la edición de Poesías completas de 1957).

Véase también

En inglés: Rubén Darío Facts for Kids

En inglés: Rubén Darío Facts for Kids