Primer bienio de la Segunda República española para niños

El primer bienio de la Segunda República española fue la primera etapa de la Segunda República Española. Comenzó con su proclamación el 14 de abril de 1931 y terminó con las elecciones generales de noviembre de 1933.

Algunos historiadores llaman a este periodo "bienio social-azañista", "bienio reformista" o "bienio transformador". Se refieren específicamente al tiempo en que gobernó una coalición de partidos republicanos de izquierda y socialistas, liderada por Manuel Azaña. Este gobierno empezó el 15 de diciembre de 1931 y finalizó en septiembre de 1933. Durante este tiempo, se impulsaron y profundizaron muchas reformas para modernizar la economía, la sociedad, la política y la cultura de España.

Otros historiadores sitúan el inicio de este bienio en octubre de 1931. Fue cuando Azaña se convirtió en presidente del Gobierno Provisional, después de que Niceto Alcalá-Zamora dimitiera. Alcalá-Zamora no estaba de acuerdo con la forma en que se había redactado el artículo 26 de la Constitución, que trataba sobre la relación entre el Estado y la religión.

Contenido

- Periodo de formación de la República (abril-diciembre de 1931)

- El "bienio social-azañista" (diciembre, 1931-septiembre, 1933)

- La formación del segundo gobierno de Azaña

- El programa político del gobierno

- Las reformas laborales de Largo Caballero

- La Ley de Reforma Agraria

- La organización territorial: Estatutos de Autonomía

- La relación entre el Estado y la Iglesia: la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas

- La política educativa

- Los obstáculos a las reformas

- La oposición a las políticas del gobierno "social-azañista"

- La crisis de la coalición republicano-socialista y el fin del gobierno de Azaña

- Los gobiernos de Lerroux y de Martínez Barrio (septiembre-noviembre de 1933)

- Véase también

Periodo de formación de la República (abril-diciembre de 1931)

El Gobierno Provisional de la Segunda República Española tuvo el poder en España desde la caída de la Monarquía de Alfonso XIII hasta la formación del primer gobierno oficial el 15 de diciembre de 1931. Esto ocurrió seis días después de que se aprobara la nueva Constitución de 1931.

Hasta el 15 de octubre de 1931, el gobierno provisional fue presidido por Niceto Alcalá-Zamora. Después de su renuncia por desacuerdos sobre el artículo 26 de la Constitución (que trataba sobre la religión), Manuel Azaña tomó su lugar al frente del gobierno.

Al día siguiente de su formación, el gobierno provisional publicó un decreto llamado Estatuto jurídico del Gobierno Provisional. Este documento les dio "plenos poderes" para gobernar hasta que se aprobara la nueva Constitución. Aunque reconocía derechos y libertades, también permitía al gobierno suspenderlos si lo consideraba necesario para la "salud de la República". Esta forma de actuar, a veces contradictoria, culminó con la aprobación de la Ley de Defensa de la República el 21 de octubre de 1931. Esta ley, vigente hasta agosto de 1933, permitía al gobierno tomar medidas especiales, sin pasar por los tribunales, contra quienes actuaran "contra la República".

La organización territorial

Uno de los primeros desafíos del Gobierno Provisional fue la proclamación de la "República Catalana" por Francesc Macià en Barcelona, el mismo 14 de abril. Tres días después, ministros del Gobierno Provisional se reunieron con Macià. Llegaron a un acuerdo: Esquerra Republicana de Cataluña renunciaría a la "República Catalana". A cambio, el Gobierno Provisional se comprometió a presentar en las futuras Cortes Constituyentes un Estatuto de Autonomía para Cataluña. También se reconoció al gobierno catalán, que pasó a llamarse Gobierno de la Generalidad de Cataluña, recuperando un nombre histórico.

El proyecto de estatuto para Cataluña, conocido como Estatuto de Nuria, fue aprobado por una gran mayoría en Cataluña el 3 de agosto. Sin embargo, proponía un modelo de Estado más federal de lo que la Constitución de 1931 (que era más unitaria) permitía. Esto generó muchos debates en el parlamento.

En el caso del País Vasco y Navarra, también se inició un proceso para conseguir un Estatuto de Autonomía. Una asamblea de ayuntamientos vascos y navarros en Estella aprobó un Estatuto de Estella el 14 de junio. Este estatuto buscaba recuperar los antiguos fueros vascos. Fue presentado a las Cortes Constituyentes el 22 de septiembre de 1931, pero no fue aceptado. Se consideró que el proyecto no se ajustaba a la Constitución que se estaba creando, entre otras cosas, por su idea federalista y por declarar al "Estado vasco" como religioso.

La relación entre el Estado y la Iglesia

Las primeras decisiones del Gobierno Provisional sobre la separación del Estado y la Iglesia fueron moderadas. Se proclamó la libertad de cultos y se declaró voluntaria la enseñanza religiosa. El nuncio (representante del Papa) y algunos cardenales mostraron una actitud conciliadora. Sin embargo, un sector de la Iglesia, liderado por el cardenal Pedro Segura, arzobispo de Toledo, no estaba de acuerdo. El 1 de mayo, Segura publicó una carta en la que elogiaba a la monarquía y al rey Alfonso XIII. Los partidos republicanos lo interpretaron como una declaración de oposición a la República.

Diez días después, ocurrieron los incendios de conventos. El 10 de mayo, tras incidentes en Madrid y rumores de violencia, la Casa Profesa de los jesuitas comenzó a arder. El ministro de Gobernación, Miguel Maura, quiso enviar a la Guardia Civil, pero otros ministros, como Manuel Azaña, se opusieron. Azaña dijo que "todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano".

La falta de acción del gobierno permitió que se quemaran más de diez edificios religiosos. Por la tarde, se declaró el estado de guerra en Madrid, y los incendios cesaron. Al día siguiente, los incendios se extendieron a otras ciudades. Cerca de cien edificios religiosos ardieron total o parcialmente en toda España.

El Gobierno Provisional respondió suspendiendo la publicación de dos periódicos, El Debate y ABC, y expulsando de España al obispo de Vitoria, Mateo Múgica. También se aprobaron medidas para asegurar la separación de la Iglesia y el Estado, como la retirada de crucifijos de las aulas donde no se impartía enseñanza religiosa.

La Iglesia católica criticó estas medidas. El cardenal Segura, desde Roma, publicó otra carta el 3 de junio, criticando las decisiones del gobierno. Cuando regresó a España el 11 de junio, fue detenido y expulsado del país.

Dos meses después, hubo otro incidente. El 17 de agosto, se encontraron documentos del cardenal Segura que aconsejaban a los obispos vender bienes de la Iglesia o transferirlos a personas laicas para evitar posibles expropiaciones. El Gobierno Provisional respondió suspendiendo la venta de bienes de la Iglesia y las órdenes religiosas.

La organización del ejército

El ministro de la Guerra, Manuel Azaña, quería dos cosas con su reforma militar: reducir el número de oficiales y poner a los militares bajo la autoridad del gobierno civil. Para lo primero, se ofreció un retiro voluntario a los oficiales, y casi 9.000 (un 40%) lo aceptaron. Los que se quedaron tuvieron que jurar lealtad a la República. Azaña también revisó los ascensos, anulando muchos de los que se habían dado durante la Dictadura de Primo de Rivera por méritos de guerra. Esto hizo que unos 300 militares perdieran grados, incluyendo al general Francisco Franco.

Para el segundo objetivo, "civilizar" la política y terminar con la intervención militar, se derogó la Ley de Jurisdicciones de 1906. Sin embargo, la justicia militar siguió aplicándose a civiles en casos de orden público, y los militares continuaron al frente de las fuerzas de seguridad. La nueva Sala de lo Militar del Tribunal Supremo tenía más militares que civiles, lo que a menudo favorecía la jurisdicción militar.

La reforma militar de Azaña fue muy criticada por algunos militares y por la prensa conservadora. Se le acusó de querer "destruir" al Ejército. Azaña se convirtió en una figura muy impopular para muchos militares.

La situación del campo

Uno de los problemas más urgentes del Gobierno Provisional en 1931 fue la difícil situación de los jornaleros, especialmente en Andalucía y Extremadura. Había más de 100.000 desempleados, y los bajos salarios los mantenían en la pobreza. Para ayudar a estos trabajadores, el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, propuso siete decretos agrarios.

El más importante fue el decreto de Términos Municipales (20 de abril de 1931), que daba a los sindicatos más control sobre la contratación de trabajadores. Impedía contratar a jornaleros de fuera del municipio si los de la localidad no tenían trabajo. Otro decreto importante fue el de Jurados Mixtos (7 de mayo), que creó organismos con representantes de patronos y obreros para regular las condiciones de trabajo en el campo. Gracias a estos decretos, los salarios de los jornaleros aumentaron.

La aplicación de estos decretos encontró la oposición de los propietarios de tierras. Estos se apoyaron en los ayuntamientos (muchos de ellos monárquicos) y en la Guardia Civil para enfrentarse a los sindicatos de trabajadores del campo, como la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de UGT. Esto creó un ambiente de tensión en los pueblos.

La crisis del gobierno provisional y el ascenso de Manuel Azaña

En octubre de 1931, las Cortes debatieron el tema más controvertido de la futura Constitución: la relación entre el Estado y la Iglesia. La intervención de Manuel Azaña, ministro de la Guerra y líder de Acción Republicana, fue clave para que la coalición republicano-socialista llegara a un acuerdo más moderado.

Sin embargo, la redacción final del artículo 26 de la Constitución no fue apoyada por los ministros católicos del gobierno provisional, Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura. Principalmente, no aceptaron la prohibición de que las órdenes religiosas enseñaran. Por ello, ambos dimitieron el 14 de octubre.

El gobierno provisional se reunió para resolver la crisis. Los socialistas no quisieron asumir la presidencia. La opción era elegir entre Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical (el partido republicano con más diputados), o Manuel Azaña. Lerroux propuso a Azaña, y el resto del gabinete lo aprobó rápidamente. Azaña contaba con el apoyo de todos los demás ministros.

Lerroux explicó que no se postuló porque su gobierno no habría tenido el apoyo de otros partidos. Sin embargo, algunos historiadores creen que Lerroux pensó que el gobierno de Azaña sería temporal y que luego él podría tomar el poder y convocar elecciones.

El apoyo a Azaña se debió a que se había convertido en la figura más destacada del Gobierno Provisional. Su trabajo en el Ministerio de la Guerra y su liderazgo en los debates parlamentarios, especialmente sobre la cuestión religiosa, fueron muy valorados.

A pesar de su poca experiencia política, Azaña fue elegido. Los socialistas y radical-socialistas lo vieron como una buena opción porque compartía muchas de sus ideas y podía mantener unida la coalición. Además, su partido era pequeño y no amenazaba la posición de los socialistas.

El primer gobierno de Azaña (octubre-diciembre de 1931)

La salida de los ministros católicos y la llegada de Manuel Azaña a la presidencia del Gobierno Provisional significaron un giro hacia la izquierda. Esto aumentó la tensión entre los radicales y los socialistas, tanto dentro como fuera del gobierno. El conflicto se hizo evidente en Andalucía y Extremadura, donde los socialistas representaban a los jornaleros sin tierras y los radicales a los propietarios, que se sentían perjudicados por los decretos agrarios del ministro socialista Francisco Largo Caballero. En las ciudades, los radicales contaban con el apoyo de comerciantes e industriales, preocupados por el creciente poder de los sindicatos.

Las relaciones entre los radicales y el partido de Azaña también empeoraron. Los "azañistas" a menudo votaban con los radical-socialistas y socialistas en el debate constitucional, en contra de las propuestas de Lerroux. Por ejemplo, en la discusión sobre si el parlamento debía tener una o dos cámaras, los radicales defendían dos, mientras que los "azañistas" y socialistas proponían una, que fue lo que se adoptó.

El "bienio social-azañista" (diciembre, 1931-septiembre, 1933)

La formación del segundo gobierno de Azaña

El 9 de diciembre, las Cortes aprobaron la nueva Constitución. Inmediatamente, se planteó la elección del presidente de la República. En esta primera ocasión, la elección la harían las propias Cortes Constituyentes. El primer candidato considerado fue Alejandro Lerroux, pero él ya había dicho que no aceptaría el cargo porque quería seguir activo en la política de gobierno.

Descartado Lerroux, el gobierno acordó proponer a Niceto Alcalá-Zamora, a pesar de su oposición a la forma en que se había resuelto la cuestión religiosa en la Constitución. Aunque al principio se resistió, Alcalá-Zamora aceptó y el 10 de diciembre fue investido como primer presidente de la Segunda República Española. Muchos diputados lo votaron sin entusiasmo, ya que desconfiaban de su conservadurismo y de su deseo de revisar la Constitución. Sin embargo, su elección tenía la ventaja de que podría atraer a católicos y monárquicos a la República.

Los partidos que apoyaban al gobierno decidieron que este continuaría después de la aprobación de la Constitución para desarrollar las leyes necesarias. Las Cortes constituyentes no se disolverían, sino que se convertirían en Cortes ordinarias. Azaña presentó su dimisión al presidente de la República el 12 de diciembre. Alcalá-Zamora, tras consultar con los líderes políticos, encargó a Azaña la formación del nuevo gobierno, el primero oficial de la Segunda República.

Azaña se reunió con los partidos que habían formado parte de su gobierno anterior, y todos quisieron continuar, aunque los socialistas lo debatieron intensamente. La idea de Azaña era que el nuevo gobierno tuviera una composición similar al anterior. Sin embargo, cuando Azaña informó a Lerroux del éxito de su gestión, el líder radical le dijo que ni él ni su partido formarían parte del gobierno. Lerroux afirmó que Azaña no había aceptado su petición de reducir el número de ministros socialistas. La verdadera razón de la retirada de Lerroux fue la continuidad de los socialistas en el gobierno.

Al decidir formar gobierno con los socialistas, Azaña fue coherente con su proyecto político. Creía que la democracia solo se consolidaría si contaba con el apoyo de las clases trabajadoras. Descartados los anarcosindicalistas, era necesario que los socialistas participaran en las instituciones democráticas. Además, el programa de reformas de Azaña sería difícil de aplicar sin los socialistas en el gobierno. Azaña prefería tener a los radicales en la oposición antes que a los socialistas.

Algunos historiadores sugieren que los republicanos de izquierda "detestaban" a Lerroux y a su partido, considerándolos "corruptos". Los socialistas los rechazaban aún más, viéndolos como una fuerza "burguesa" aliada con elementos conservadores. Al dejar fuera a los radicales, se marginó a sectores sociales que podrían haber colaborado con el nuevo régimen, lo que, según algunos, puso en peligro la República.

El programa político del gobierno

El 15 de diciembre de 1931, Manuel Azaña presentó su segundo gobierno, formado por republicanos de izquierda y socialistas. Este gobierno se propuso llevar a cabo un amplio programa de reformas para transformar la sociedad española. Los objetivos incluían:

- Cambiar la estructura del Estado, estableciendo una democracia de partidos y autonomías regionales, como se reflejaba en la Constitución de 1931.

- Transformar el sistema de propiedad de la tierra con la reforma agraria y mejorar las relaciones laborales en el campo y la industria.

- Recuperar la influencia de las fuerzas laicas en la sociedad, lo que implicaba reformas en la Iglesia y la educación.

- Convertir el ejército en una institución moderna, más pequeña y controlada por el poder civil, alejada de la política.

Algunos historiadores señalan que, además de reformista, el gobierno de Azaña fue "jacobino". Esto significa que identificaron la República con su programa de reformas, dejando poco espacio para quienes las cuestionaran. Creían que la proclamación de la República el 14 de abril de 1931 había sido una "revolución" popular, y que las esperanzas del pueblo no podían ser defraudadas.

Los socialistas también compartían esta visión de la República como un "episodio revolucionario" al que habían contribuido. Para ellos, la República no era un fin en sí misma, sino un paso intermedio para lograr el socialismo. Por eso, su colaboración con el gobierno era temporal, mientras se satisficieran las demandas de los trabajadores.

Las amplias reformas, que buscaban solucionar problemas como la organización política, la relación con las regiones, la situación del campo, las cuestiones sociales, la relación con la Iglesia y el ejército, encontraron mucha resistencia. Los terratenientes, grandes empresarios, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, los monárquicos y algunos militares se opusieron.

También hubo resistencia por parte de grupos que querían cambios más radicales. Las organizaciones anarquistas (la CNT y la FAI) y un sector del socialismo (vinculado a la UGT) veían a la República como un "orden burgués" que debía ser destruido para alcanzar el "comunismo libertario" o el "socialismo".

Además, la izquierda llegó al poder en un momento difícil. La depresión económica mundial, aunque menos grave en España, afectó la construcción y las pequeñas industrias, aumentando el desempleo en las ciudades y el campo. Esta crisis económica coincidió con las grandes expectativas de mejora de vida que el cambio de régimen había generado entre los trabajadores y campesinos.

Las reformas laborales de Largo Caballero

La mayoría de las reformas laborales se aprobaron antes de la formación del segundo gobierno de Azaña. Sin embargo, las dos medidas más importantes fueron impulsadas por el ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, líder de la UGT, con Azaña ya como presidente. Estas fueron:

- La Ley de Contratos de Trabajo (21 de noviembre de 1931): Regulaba los convenios colectivos, las condiciones de suspensión y fin de los contratos, establecía por primera vez el derecho a vacaciones pagadas (7 días al año) y protegía el derecho de huelga.

- La Ley de Jurados Mixtos (27 de noviembre de 1931): Extendía el sistema de jurados mixtos (ya aprobado para el sector agrario) a la industria y los servicios.

El objetivo de estas reformas era crear un marco legal para las relaciones laborales y fortalecer el poder de los sindicatos, especialmente la UGT, en la negociación y supervisión de los contratos de trabajo. Se buscaba dar a los trabajadores, a través de sus sindicatos, más control sobre las empresas y avanzar gradualmente hacia una sociedad socialista.

El Ministerio de Trabajo también impulsó los seguros sociales, ampliando el Seguro obligatorio de Retiro Obrero y aprobando una ley sobre el seguro de accidentes de trabajo. Sin embargo, no se pudo establecer un sistema generalizado de seguridad social por falta de tiempo, recursos y la resistencia de empresarios y trabajadores a aumentar las cuotas.

Los socialistas esperaban que estas medidas redujeran las huelgas y trajeran paz social, pero no fue así. El número de paros laborales y de incidentes violentos aumentó. En 1933, se registraron 1127 huelgas, con casi un millón de huelguistas y más de 14 millones de jornadas perdidas. Una de las causas principales fue la negativa de la CNT a usar los mecanismos oficiales de conciliación, a los que veían como una forma de control.

Lo que Largo Caballero puso en marcha era un sistema en el que la UGT salía muy fortalecida. Esto le daba al sindicato socialista cierto control sobre la oferta de trabajo, algo escaso en tiempos de crisis. Por eso, la CNT se opuso radicalmente a estas leyes y optó por la acción directa para conseguir el control de la negociación laboral. Había dos modelos sindicales casi opuestos: el socialista y el anarcosindicalista. La UGT y la CNT llegaron a tener más de un millón de afiliados cada una, alcanzando uno de los niveles de sindicalización más altos de Europa.

La Ley de Asociaciones Profesionales de Patronos y Obreros, aprobada a mediados de 1932, marginó aún más a la CNT. Esta ley establecía una representación sindical en los organismos oficiales de negociación, que la CNT no podía aceptar.

Los empresarios de la industria y el comercio tuvieron que aceptar los aumentos salariales y las mejoras laborales impuestas por los jurados mixtos. Pero pronto comenzaron a movilizarse. A principios de 1933, la Confederación Patronal Española se quejó a Azaña de la rapidez de la nueva legislación social y de que los jurados mixtos siempre daban la razón a los obreros. Pidieron que los presidentes de los jurados fueran elegidos por oposición y no nombrados por el gobierno. Estas movilizaciones pidieron la salida de los socialistas del gobierno, a quienes culpaban de la "ruina de la economía" por el aumento de los costes y su ineficacia para detener las huelgas.

La Ley de Reforma Agraria

Hasta marzo de 1932, no hubo un acuerdo entre los partidos del gobierno de Azaña para llevar a las Cortes el proyecto de Ley de Reforma Agraria. El ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, explicó que la reforma agraria tenía tres objetivos:

- Evitar el desempleo en el campo, asentando a jornaleros en tierras expropiadas.

- Distribuir la tierra, expropiando grandes fincas y latifundios (grandes extensiones de tierra) en manos de propietarios ausentes.

- Mejorar la economía agraria, reduciendo el cultivo de cereales y devolviendo a los pueblos sus antiguos bienes comunales.

La reforma agraria, finalmente aprobada, consistió en la expropiación (con indemnización, excepto las tierras de la nobleza que fueran grandes de España por su supuesta implicación en la "Sanjurjada") de tierras en zonas de grandes propiedades (Andalucía, Extremadura, sur de La Mancha y Salamanca). La ley puso en manos del Estado una gran cantidad de tierras a precios accesibles.

El debate del proyecto de reforma agraria se alargó por desacuerdos entre los partidos y porque Azaña y Domingo no lo consideraron una prioridad. La discusión se aceleró tras el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. Su fracaso impulsó la aprobación de la Ley (y también del Estatuto de Autonomía de Cataluña).

A pesar de las grandes expectativas, los efectos de la Ley de Reforma Agraria fueron muy limitados. A finales de 1933, solo se habían ocupado 24.203 hectáreas, repartidas entre 4.339 campesinos. La razón principal de este fracaso fue que el Instituto de Reforma Agraria (IRA), encargado de aplicar la ley, no tuvo suficientes recursos humanos ni económicos. Esto se debió a la falta de dinero del Estado y al boicot de la banca privada, que estaba ligada a los terratenientes. A esto se sumó la complejidad de la ley, la organización "confusa" del IRA y la incompetencia del ministro Marcelino Domingo.

Para compensar la lentitud, se aprobó el Decreto de Intensificación de Cultivos el 22 de octubre de 1932. Este permitía la ocupación temporal de fincas que se habían dejado de arrendar para dedicarlas solo a la ganadería en el sur de España. La medida afectó a 1.500 fincas y dio trabajo a 40.108 familias, principalmente extremeñas.

El fracaso de la reforma agraria fue una de las causas principales de la agitación social entre 1933 y 1934. Muchos jornaleros se sintieron decepcionados por la lentitud en la entrega de tierras. Esto llevó a la radicalización de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de UGT, que pedía la ruptura de la coalición republicano-socialista. En Andalucía y Extremadura, la agitación campesina fue más violenta, con incendios, robos y ataques a máquinas segadoras.

Por otro lado, la reforma agraria unió a los propietarios de tierras, que se opusieron al régimen republicano. Crearon la Asociación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas y boicotearon la aplicación de los decretos agrarios. En las Cortes, la Minoría Agraria retrasó los debates de la Ley. En marzo de 1933, una asamblea de patronales y partidos de derecha pidió la salida de los socialistas del gobierno y logró paralizar un nuevo proyecto de ley. Esta campaña movilizó a muchos campesinos conservadores del norte de España, lo que fue importante en el triunfo de la derecha en las elecciones de noviembre de 1933.

En resumen, la reforma agraria "aumentó el número de enemigos [de la República] sin sumar partidarios".

La organización territorial: Estatutos de Autonomía

El Estatuto de Cataluña

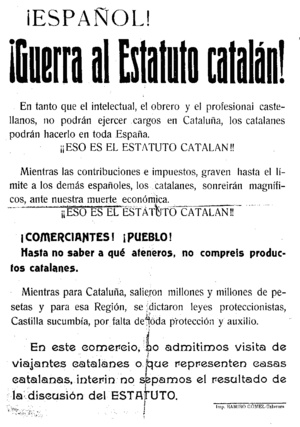

El proyecto de Estatuto para Cataluña, el Estatuto de Nuria, iba más allá de lo que la Constitución de la República permitía en cuanto a su nombre y competencias. Por ejemplo, creaba una ciudadanía catalana, declaraba el catalán como única lengua oficial y permitía la incorporación de otros territorios. Entre enero y abril de 1932, una comisión de las Cortes adaptó el proyecto a la Constitución, lo que molestó a los diputados nacionalistas catalanes. A pesar de esto, el proyecto encontró una enorme oposición, especialmente entre la Minoría Agraria y los diputados de la Comunión Tradicionalista, y hubo movilizaciones en la calle "antiseparatistas".

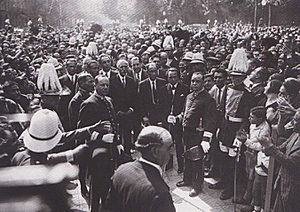

Después de cuatro meses de debates, el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo en agosto de 1932 aceleró la discusión del Estatuto. Finalmente, fue aprobado el 9 de septiembre por 314 votos a favor y 24 en contra. El Estatuto final era menos de lo que los nacionalistas catalanes esperaban (se eliminaron frases que implicaban soberanía, se rechazó la fórmula federal, el castellano y el catalán fueron declarados cooficiales), pero fue recibido con gran entusiasmo en Barcelona. El Estatuto de Nuria sufrió muchas modificaciones, pero el resultado final fue una "solución de compromiso" que se mostró estable.

Las primeras elecciones al Parlament se celebraron dos meses después y fueron ganadas por Esquerra Republicana de Cataluña. Francesc Macià fue confirmado como presidente de la Generalidad.

Los proyectos de estatuto del País Vasco y de Galicia

Después de que el Estatuto de Estella fuera rechazado (por su federalismo y su declaración de confesionalidad, que buscaba evitar la aplicación de leyes laicas en el País Vasco), las Cortes Constituyentes encargaron en diciembre de 1931 a las Diputaciones que elaboraran un nuevo proyecto de Estatuto. Este fue consensuado con el PNV. Una Asamblea de Ayuntamientos en Pamplona en junio de 1932 aprobó el proyecto, pero los carlistas lo rechazaron, dejando a Navarra fuera de la futura "región autónoma".

Esto obligó a una nueva redacción y a un nuevo retraso. El gobierno de Azaña no priorizó el Estatuto vasco debido a la oposición de republicanos de izquierda y socialistas al nacionalismo vasco. El proyecto de Estatuto de las Gestoras fue aprobado por los ayuntamientos vascos en Vitoria el 6 de agosto de 1933 y sometido a referéndum el 5 de noviembre. Sin embargo, en Álava, el proyecto no logró la mayoría necesaria, debido a la fuerte presencia del carlismo, que hizo campaña en contra. A pesar de todo, el Estatuto fue presentado a las nuevas Cortes en diciembre de 1933.

El nuevo presidente del gobierno, Alejandro Lerroux, ofreció apoyo al Estatuto a cambio de la colaboración de los diputados del PNV. Pero la CEDA, su principal aliado, se opuso, y el proceso quedó bloqueado. Solo con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, las Cortes comenzaron a discutir el proyecto. Sin embargo, el debate fue interrumpido por la sublevación militar de julio de 1936, que dio inicio a la guerra civil.

En Galicia, el proceso autonómico comenzó más tarde, en abril de 1932. Hubo debates sobre la capitalidad y la falta de un partido nacionalista gallego fuerte que impulsara la autonomía. Sin embargo, en diciembre, la mayoría de los ayuntamientos gallegos ya habían aprobado un proyecto de estatuto, inspirado en el catalán. El triunfo del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933 paralizó el proceso. Hubo que esperar al triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 para que se organizara el referéndum, que se celebró el 28 de junio de 1936 y fue aprobado por una gran mayoría. El proyecto de Estatuto fue entregado a las Cortes solo dos días antes del inicio de la sublevación militar, por lo que no llegó a debatirse.

La iniciativa autonómica en otras regiones: Andalucía, Aragón, Baleares y Valencia

Inspiradas por Cataluña, el País Vasco y Galicia, otras regiones españolas también intentaron conseguir un estatuto de autonomía. En Andalucía, tras la proclamación de la República, se formó la Junta Liberalista de Andalucía. Esta Junta impulsó una asamblea de municipios en julio de 1931 para redactar un anteproyecto de estatuto. Sin embargo, la idea no tuvo mucho apoyo popular, y algunas provincias propusieron crear una región autónoma oriental. A pesar de todo, en febrero de 1932, las ocho diputaciones andaluzas aprobaron el anteproyecto, aunque los andalucistas lo consideraron insuficiente. El proceso se retomó en enero de 1933 con una nueva asamblea en Córdoba, donde se aprobaron nuevas bases más cercanas al Estatuto catalán. Sin embargo, algunas provincias siguieron poniendo obstáculos. El autonomismo andaluz no cobró un nuevo impulso hasta el triunfo del Frente Popular en 1936.

En Aragón, las tres Diputaciones provinciales se comprometieron en junio de 1931 a redactar un anteproyecto de Estatuto, pero solo la de Zaragoza lo hizo. La recién creada Unión Aragonesa convocó una reunión para discutir el tema, pero la derecha y el Partido Republicano Radical se opusieron a la autonomía de Aragón, paralizando el proceso. Como en Andalucía, el proceso no se retomaría hasta 1936.

En las Islas Baleares, la Diputación de Mallorca convocó una asamblea en julio de 1931, donde se aprobó un anteproyecto de estatuto. Pero Menorca se opuso, y los sectores conservadores de Mallorca también lo hicieron, lanzando una campaña "anticatalanista". A pesar de todo, en diciembre de 1932, la Diputación de Mallorca convocó una asamblea para redactar un nuevo anteproyecto, pero este no se llegó a realizar.

En Valencia, el proceso autonomista fue impulsado por grupos valencianistas. La iniciativa la tomó el Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA) a través del Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, ni Castellón ni Alicante se sumaron a la propuesta, lo que paralizó el proceso. En septiembre de 1932, la Agrupación Valencianista Republicana (AVR) intentó relanzar la campaña pro-estatuto, pero el PURA, el partido dominante en Valencia, lanzó una campaña "anticatalanista" que hizo que la Derecha Regional Valenciana abandonara el proceso. La cuestión de la autonomía valenciana no se volvió a plantear hasta después del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.

La relación entre el Estado y la Iglesia: la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas

Tras la aprobación de la Constitución de 1931 en diciembre de 1931, que establecía la aconfesionalidad del Estado (es decir, que el Estado no tenía una religión oficial), el gobierno republicano-socialista promulgó decretos y leyes para hacerla efectiva. La primera medida fue el decreto del 23 de enero de 1932, que disolvió la orden de los jesuitas y nacionalizó la mayoría de sus bienes (colegios y residencias).

El gobierno tuvo dificultades porque muchas propiedades no estaban a nombre de los jesuitas, sino de otras personas o sociedades. Los jesuitas presentaron muchos recursos legales, demostrando que eran inquilinos, no propietarios. Al final, el gobierno solo pudo quedarse con una docena de edificios. Los jesuitas mantuvieron sus colegios a través de instituciones privadas. El decreto no los expulsaba del país, sino que les daba la opción de quedarse si se desvinculaban de la Compañía. Sin embargo, muchos jesuitas jóvenes se retiraron, y la prensa mundial habló de su "expulsión".

Siete días después, el decreto del 30 de enero de 1932 secularizó los cementerios (la mayoría administrados por iglesias o cofradías), que pasaron a ser propiedad de los ayuntamientos. Los entierros católicos fueron considerados manifestaciones públicas de culto y debían ser autorizados por los alcaldes.

La secularización de los cementerios a veces generó ceremonias públicas donde se derribaban las vallas que separaban las tumbas de quienes no habían sido enterrados según el rito católico. También se daban discursos que presentaban el matrimonio y el entierro civiles como signos de "cultura", y las ceremonias religiosas como "superstición".

Esta legislación secularizadora a veces provocó una reacción "defensiva" de los católicos por la forma en que se aplicó. Muchos alcaldes prohibieron procesiones o entierros católicos, o impusieron impuestos al toque de campanas o a la soltería de los eclesiásticos.

Pocos días después, el 2 de febrero de 1932, las Cortes aprobaron la ley de divorcio. Esta ley establecía que la disolución del matrimonio era una potestad del Estado, no de la Iglesia católica. Los diputados de derecha intentaron que no se aplicara a los matrimonios religiosos ni que tuviera carácter retroactivo. A pesar de la ley, hubo pocos casos de divorcio, lo que sugiere que los españoles eran muy conservadores en este tema.

El momento de mayor enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia católica fue la presentación y el debate de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas a principios de 1933. El 25 de mayo de 1933, los cardenales y obispos españoles, liderados por el nuevo cardenal primado Isidro Gomá y Tomás, publicaron una carta episcopal que consideraba la ley "un duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia" y llamaba a la movilización de los católicos. El 3 de junio, el papa Pío XI publicó una encíclica (carta papal) Dilectissima Nobis, condenando el "espíritu anticristiano" del régimen español y llamando a la movilización contra la República.

La Ley de Congregaciones desarrollaba los artículos 26 y 27 de la Constitución. Establecía que las órdenes religiosas debían inscribirse en un Registro especial, regulaba el culto público, suprimía el apoyo económico del Estado a la Iglesia, nacionalizaba parte del patrimonio eclesiástico (aunque quedaba a disposición de la Iglesia), y daba al Estado la potestad de vetar nombramientos religiosos. Finalmente, establecía el cierre de los centros de enseñanza católicos de secundaria para el 1 de octubre y los de primaria para el 31 de diciembre de 1933.

Para acoger a los miles de alumnos que estudiaban en colegios religiosos, el Gobierno planeaba construir 7.000 nuevas escuelas y 20 nuevos institutos para finales de 1933. Sin embargo, este plan no pudo cumplirse por falta de recursos y la falta de colaboración de muchos ayuntamientos. Finalmente, los colegios religiosos no se cerraron porque el nuevo gobierno de centro-derecha, surgido de las elecciones de noviembre de 1933, suspendió la aplicación de la ley.

La política educativa

Desde el 14 de abril, una de las prioridades del gobierno provisional fue aumentar el número de escuelas primarias públicas para combatir el alto analfabetismo (entre el 30% y el 50% de la población en 1931). Había unas 35.000 escuelas con 36.680 maestros, que atendían a casi dos millones de niños. Para el millón y medio de niños que no iban a la escuela, el Estado calculó que necesitaría construir unas 27.000 nuevas escuelas, a un ritmo de 5.000 por año.

El ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, y el director general de Enseñanza Primaria, Rodolfo Llopis, pusieron en marcha un ambicioso programa de construcciones escolares. Los municipios debían proporcionar los terrenos y cubrir parte del coste, mientras que el Estado se encargaría del resto y pagaría el sueldo de los maestros (con un aumento del 15%). A finales de 1932, se habían construido o habilitado casi 10.000 escuelas. El plan no pudo cumplirse por falta de recursos debido a la crisis económica y la política de equilibrio presupuestario.

Además del problema presupuestario, hubo falta de colaboración de los ayuntamientos gobernados por la derecha monárquica y católica, que no ofrecían terrenos ni locales para las nuevas escuelas. En muchas localidades rurales, los padres se negaban a la coeducación (clases mixtas) y pedían clases separadas para niños y niñas. Cuando se retiraron los crucifijos de las aulas, muchas familias respondieron haciendo que sus hijos llevaran grandes crucifijos o intentando que los maestros asistieran a misa.

En el verano de 1933, la República puso en marcha las misiones pedagógicas. Esta iniciativa, liderada por Manuel Bartolomé Cossío, buscaba llevar "el aliento del progreso" a los pueblos más aislados. Profesores y estudiantes de la Universidad de Madrid visitaban aldeas con reproducciones de obras de arte, discos y películas, y representaban obras de teatro. También llevaban libros y medicinas, y ayudaban a construir escuelas. El grupo teatral La Barraca, creado por Federico García Lorca, también participó en este proyecto.

Los obstáculos a las reformas

Las reformas de 1931-1933 enfrentaron muchos obstáculos. Algunos vinieron del propio bloque reformista, que sobreestimó sus apoyos y no llegó a un acuerdo definitivo sobre el ritmo y el alcance de los cambios. Los republicanos de izquierda querían consolidar la democracia sin cambiar el sistema social, mientras que los socialistas veían la democracia como un paso intermedio hacia una nueva sociedad y daban más importancia a las reformas sociales. La gran mayoría que tenía la coalición republicano-socialista en las Cortes se debía más a un voto "contra el rey y los dictadores" que a un apoyo firme a la República. Los líderes republicanos no fueron conscientes de esto y gobernaron pensando que sus reformas tendrían un apoyo masivo. Además, los opositores a las reformas mantenían posiciones de poder sólidas, ya que ni los funcionarios civiles ni los militares fueron depurados por sus ideas políticas.

Otro obstáculo fue la depresión económica mundial. Aunque en España fue menos profunda, dificultó el éxito del proyecto reformista. La crisis y el aumento del desempleo explican el notable incremento de huelgas y conflictos laborales, especialmente a partir del invierno de 1932-1933. Esto llevó a la frustración de una parte importante de la clase obrera, que se sentía decepcionada por los pocos avances en la mejora de sus condiciones de vida, lo que contribuyó a la radicalización de los conflictos.

Junto con el aumento del desempleo por la crisis económica, otra causa de los conflictos sociales fue el incumplimiento por parte de los propietarios de las normas laborales agrícolas y, en general, de la legislación social republicana.

La política de orden público

Los gobiernos republicano-socialistas dieron importantes responsabilidades a los militares en el orden público, que se convirtió en una preocupación constante. La Guardia Civil, una fuerza militarizada, siguió siendo el núcleo principal de la policía. Solo después de la Sanjurjada, la Dirección General de la Guardia Civil pasó a depender del Ministerio de la Gobernación, pero siempre bajo el mando de un militar. Los nuevos guardias de asalto debían enfrentar los desórdenes públicos con medios menos violentos que la Guardia Civil.

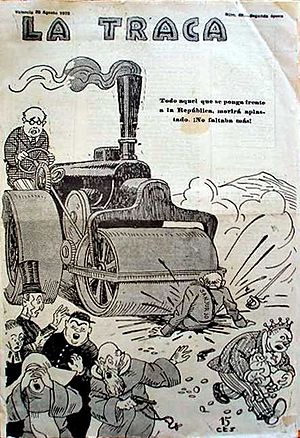

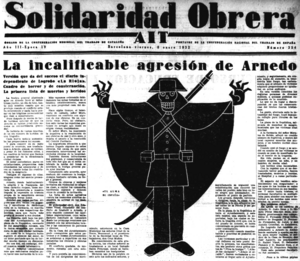

La preocupación por el orden público y el uso de fuerzas militarizadas se vio en la "semana trágica" de finales de 1931 y principios de 1932. En Castilblanco (31 de diciembre de 1931), una multitud atacó y mató a cuatro guardias civiles que les impedían el paso a la Casa del Pueblo. Pocos días después, en Zalamea de la Serena, la intervención de la Guardia Civil resultó en la muerte de dos campesinos. El 3 de enero de 1932, en Épila (Zaragoza), la Guardia Civil disolvió una concentración de obreros en huelga, matando a dos personas. El 4 de enero, en Jeresa (Valencia), una manifestación de campesinos se enfrentó a la Guardia Civil, resultando en cuatro muertos y trece heridos. Finalmente, en Arnedo (La Rioja), el 5 de enero, la Guardia Civil disparó sin previo aviso contra obreros en huelga, matando a once personas (seis hombres y cinco mujeres, incluyendo una madre y su hijo de cuatro años, y una mujer de setenta años) e hiriendo a treinta.

La opinión pública reaccionó con indignación. La simpatía hacia la Guardia Civil se convirtió en hostilidad. En las Cortes, se pidió la destitución del director general de la Guardia Civil, el general Sanjurjo. Un mes después, el gobierno lo reemplazó por el general Miguel Cabanellas, y Sanjurjo pasó a dirigir el Cuerpo de Carabineros, lo que él consideró una degradación.

Sanjurjo, en su conversación con Azaña, culpó a los "ayuntamientos socialistas" de fomentar el desorden. El juicio militar que juzgó al teniente de la Guardia Civil que dio la orden de disparar en Arnedo lo absolvió.

Pocos días después de Castilblanco y Arnedo, el 10 de enero de 1932, hubo un incidente en Bilbao durante un mitin carlista. A la salida, algunos carlistas dispararon contra jóvenes socialistas, resultando en tres muertos y varios heridos. El gobierno clausuró un convento desde donde se habían producido disparos y donde se encontraron armas. En abril, una disputa en Pamplona entre jóvenes socialistas y carlistas resultó en dos muertos. En noviembre de 1932, una manifestación de estudiantes en Barcelona fue disuelta por los guardias de asalto, que la consideraron "separatista" ilegal.

La oposición a las políticas del gobierno "social-azañista"

Los monárquicos: la "Sanjurjada"

El primer intento serio de detener las reformas del gobierno de Azaña vino de los monárquicos alfonsinos, que buscaban restaurar la monarquía mediante un golpe de Estado militar. Crearon la Sociedad Cultural de Acción Española para difundir ideas monárquicas conservadoras y la revista Acción Española. Estos monárquicos también participaron en Acción Nacional.

Los monárquicos alfonsinos, a diferencia de los carlistas que organizaban sus milicias de requetés, no buscaron un movimiento de masas. Actuaron en tres frentes: cultural (con la revista Acción Española), político (fundando el partido Renovación Española para formar un frente antirrepublicano) y, sobre todo, insurreccional, buscando la colaboración de militares leales a la Monarquía o descontentos con las reformas militares de Azaña.

La primera conspiración militar para restaurar la monarquía ocurrió en el verano de 1931, con generales como Luis Orgaz y José Cavalcanti, y apoyo financiero de aristócratas exiliados. Fue descubierta, y el general Orgaz fue desterrado.

Más tarde, el general Miguel Ponte reconstruyó la conspiración desde Francia, con exministros exiliados. Buscaron apoyo en el extranjero, y el general Ponte se reunió en Roma con Italo Balbo, un líder del régimen fascista italiano, quien al parecer les prometió armas.

Al mismo tiempo, un grupo de exmonárquicos, liderados por Manuel de Burgos y Mazo y Melquíades Álvarez, buscaban apoyo para "rectificar" el rumbo de la República. Pensaron en el general José Sanjurjo para liderar el movimiento. Sanjurjo, popular por haber sido director de la Guardia Civil, se unió a la conspiración en el verano de 1932, después de ser destituido de su puesto tras los sucesos de Arnedo.

Entre sus colaboradores militares estaban futuros líderes del golpe de 1936, como los generales González Carrasco y Ponte. Sin embargo, la Comunión Tradicionalista carlista no se unió a la sublevación.

El golpe estaba mal organizado y la policía ya estaba investigando. El 15 de junio de 1932, el general Luis Orgaz fue detenido. A principios de agosto, la policía detuvo a miembros de grupos civiles que apoyarían el golpe.

El golpe tuvo lugar el 10 de agosto de 1932. En Madrid, militares y civiles intentaron tomar el Ministerio de la Guerra, pero la Guardia Civil y la Guardia de Asalto sofocaron la rebelión, con nueve muertos. El general Barrera huyó a Francia.

En Sevilla, el general Sanjurjo logró que la guarnición apoyara el golpe y declaró el estado de guerra. Publicó un manifiesto diciendo que no se sublevaba contra la República en sí, sino contra las Cortes "ilegítimas". Los sindicatos convocaron una huelga general en la ciudad. Ante la falta de apoyo de otras guarniciones, Sanjurjo huyó hacia Portugal, pero fue detenido en Huelva.

Sanjurjo fue condenado a muerte, pero la pena fue cambiada por cadena perpetua por el presidente de la República. Azaña escribió que era "más ejemplar Sanjurjo fracasado, vivo en presidio, que Sanjurjo glorificado, muerto".

Después de un tiempo en prisión, Sanjurjo fue amnistiado en abril de 1934 y se refugió en Portugal. Los militares y civiles monárquicos que participaron en el golpe sufrieron medidas represivas: 145 jefes y oficiales fueron deportados a Villa Cisneros (Sahara español), sus periódicos fueron suspendidos, y las propiedades de la nobleza que financió el golpe fueron expropiadas.

El gobierno sospechaba que Alejandro Lerroux había estado implicado en la conspiración. Esta sospecha se reforzó cuando Lerroux, al presidir el gobierno después de las elecciones de noviembre de 1933, amnistió a los implicados en el golpe.

Los efectos de la "Sanjurjada" fueron contrarios a lo que se pretendía: el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de Reforma Agraria, que los golpistas querían impedir, fueron rápidamente aprobados por las Cortes. Además, Azaña hizo cambios importantes en las fuerzas de seguridad.

Otra consecuencia fue que los monárquicos abandonaron Acción Nacional (que pasó a llamarse Acción Popular) porque esta había decidido oponerse a la República solo por vías legales. Así, Antonio Goicoechea fundó el nuevo partido Renovación Española en enero de 1933, dedicándose a conspirar y buscar apoyo para una sublevación militar.

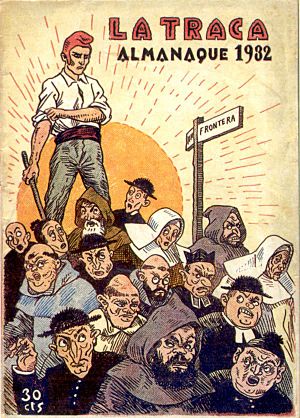

Los fascistas

Tras el fracaso del golpe de Sanjurjo, los monárquicos comenzaron a apoyar económicamente a pequeños grupos fascistas para que se unieran. En 1931, Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo habían fusionado sus grupos para formar las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). Estas organizaciones, inspiradas en el fascismo italiano, realizaron acciones violentas contra estudiantes republicanos y sedes de partidos de izquierda. Otro grupo fascista era liderado por el abogado José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador general Primo de Rivera, quien fundó el Movimiento Español Sindicalista (MES).

El impulso definitivo para el MES fue el "Pacto de El Escorial" en agosto de 1933. Los monárquicos de Renovación Española se comprometieron a financiar el movimiento a cambio de que adoptara sus ideas. Gracias a este pacto, José Antonio Primo de Rivera fue elegido diputado en las elecciones de noviembre de 1933. El 29 de octubre de 1933, el MES celebró un mitin en Madrid, refundando el movimiento y pasándose a llamar Falange Española.

A principios de 1934, falangistas y jonsistas se fusionarían en la Falange Española de las JONS. Esta organización fue muy pequeña hasta 1936. Su sindicato, la Central Obrera Nacional-Sindicalista (CONS), tampoco tuvo éxito.

Los católicos

La oposición de la Iglesia católica y sus seguidores a la política secularizadora del gobierno de Azaña dio origen al catolicismo político. A partir de Acción Nacional (que desde marzo de 1932 se llamó Acción Popular), se construyó un gran partido de masas: la CEDA. Esta confederación de partidos agrupaba a las élites del antiguo régimen monárquico y a miles de agricultores y clases medias urbanas, que se sentían perjudicadas por las reformas de la izquierda. Todos ellos veían con preocupación el laicismo del Estado y el ascenso de la clase obrera.

La CEDA buscó el enfrentamiento directo con el gobierno, acusando a los republicanos de perseguir a la Iglesia y a los socialistas de ser enemigos de la propiedad y el orden. Así, Acción Popular y luego la CEDA lograron un gran apoyo popular, uniendo la defensa de la religión católica con la lucha por la propiedad como base del orden social.

La CNT y los anarquistas

La CNT se mantuvo expectante al principio de la República. Pero su postura cambió cuando vio que las medidas represivas del gobierno provisional la afectaban, y cuando se promulgó la nueva legislación laboral (especialmente los "Jurados Mixtos"), que la CNT consideró un intento de quitarle influencia sobre la clase obrera y una traición a la verdadera transformación social.

Los conflictos en las ciudades fueron diferentes a los del campo. Muchos se debieron al control del trabajo disponible y a la confrontación con el nuevo sistema laboral. Manuel Azaña escribió sobre esta "guerra" entre las dos formas de sindicalismo.

La CNT consideraba que la UGT hacía una política "burguesa" entre los trabajadores, buscando su sumisión al Estado. La CNT, en cambio, defendía la confrontación directa con los patronos, convocando huelgas sin mediación del gobierno y movilizando a la clase obrera para derrocar al Estado y lograr una sociedad sin gobierno.

Esta política de confrontación con la República también tuvo repercusiones internas en la CNT. Fortaleció a la tendencia anarquista (identificada con la Federación Anarquista Ibérica, FAI) frente a la sindicalista, liderada por Juan Peiró y Ángel Pestaña. Muchos de estos "treintistas" (por un manifiesto que publicaron) fueron expulsados de la CNT en 1932. La división se completó en febrero de 1933, con la fundación de la Federación Sindicalista Libertaria.

La primera muestra importante de la política de confrontación de la CNT fue una huelga de los empleados de la Compañía Telefónica Nacional de España en julio de 1931, que provocó incidentes violentos en Sevilla. Los socialistas apoyaron al gobierno en mantener el servicio, y trabajadores de la UGT actuaron como reemplazos. La CNT convocó huelgas generales de apoyo. En Sevilla, la ciudad quedó paralizada. El gobierno declaró el estado de guerra, y las fuerzas militares ocuparon la ciudad, usando artillería contra la sede de la CNT. Hubo 30 muertos y 200 heridos. Los anarquistas se dieron cuenta de que la República podía ser tan severa como la Monarquía.

A esta huelga le siguieron otras, tanto en ciudades como en el campo, donde hubo ocupaciones de fincas por jornaleros que pedían la reforma agraria. Esto culminó en un movimiento insurreccional en el Alto Llobregat (Cataluña) en enero de 1932.

- La insurrección anarquista del Alto Llobregat

Esta fue la primera de las tres insurrecciones de la CNT durante la Segunda República. Comenzó el 19 de enero de 1932, cuando mineros de Fígols iniciaron una huelga, tomaron armas y patrullaron las calles. Algunos proclamaron el "comunismo libertario". Los motivos eran las duras condiciones de trabajo en las minas y las expectativas generadas por los nuevos derechos de reunión y asociación de la Constitución de 1931. Al día siguiente, el conflicto se extendió a otras localidades del Alto Llobregat. Las líneas telefónicas fueron cortadas, y en muchos lugares, las banderas republicanas fueron reemplazadas por las rojas y negras de la CNT.

El 21 de enero, Manuel Azaña declaró en las Cortes que nadie podía rebelarse contra la República y que la fuerza militar debía intervenir. El 22 de enero, llegaron las primeras unidades militares, y el 23 ya habían ocupado todos los pueblos excepto Fígols, donde entraron el día 24. Los mineros habían huido. El orden fue restablecido, y los mineros fueron despedidos.

El 23 de enero, el Comité Nacional de la CNT acordó "dar la orden de paro en toda España". Sin embargo, solo algunos pueblos aislados de Valencia y Aragón la siguieron. El 27 de enero, la primera insurrección anarquista contra la República había terminado.

Hubo muchos detenidos, y los centros de la CNT en las zonas afectadas fueron cerrados. La medida más impactante fue la decisión del gobierno de aplicar la Ley de Defensa de la República a un centenar de detenidos, que fueron deportados a colonias en África. El 10 de febrero, el barco Buenos Aires zarpó de Barcelona con 104 detenidos a bordo, llegando a Villa Cisneros el 3 de abril. Algunos presos enfermaron, y uno murió. Los últimos deportados regresaron en septiembre. Este incidente radicalizó aún más el enfrentamiento entre la CNT y el gobierno republicano-socialista.

- La insurrección anarquista de enero de 1933 y los sucesos de Casas Viejas

Justo un año después de la insurrección del Alto Llobregat, hubo un nuevo movimiento insurreccional anarquista, esta vez general, que provocó graves incidentes en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía. Fue reprimido con dureza, causando muchos muertos. Los sucesos más graves ocurrieron en la aldea de Casas Viejas (Cádiz), donde la intervención de las fuerzas de orden público provocó una tragedia.

En la noche del 10 al 11 de enero de 1933, un grupo de campesinos de la CNT rodeó el cuartel de la Guardia Civil de Casas Viejas. Hubo disparos, y un sargento y un guardia resultaron gravemente heridos.

El 11 de enero, la Guardia Civil liberó a sus compañeros y ocupó el pueblo. Horas después, otro grupo de guardias comenzó a detener a los responsables del ataque. Dos de ellos, tras ser golpeados, acusaron a dos hijos y al yerno de Francisco Cruz Gutiérrez, conocido como Seisdedos, un carbonero de setenta y dos años. Estos se habían refugiado en su casa. Al intentar entrar en la casa de Seisdedos, los de dentro dispararon, matando a un guardia de asalto e hiriendo a otro. Por la noche, el asalto a la choza no tuvo éxito. Después de medianoche, llegó una tercera unidad de guardias de asalto al mando del capitán Rojas, quien había recibido la orden de acabar con la insurrección. El capitán Rojas ordenó disparar con rifles y ametralladoras hacia la choza y luego incendiarla. Un hombre y una mujer murieron al intentar huir del fuego. Seis personas, incluyendo Seisdedos y sus hijos, murieron calcinadas dentro de la choza. La única superviviente fue la nieta de Seisdedos, María Silva Cruz, que logró salvarse con un niño en brazos.

Durante la madrugada, el capitán Rojas ordenó detener a los militantes de la CNT más importantes del pueblo, con instrucciones de disparar ante cualquier resistencia. Mataron a un anciano y detuvieron a doce personas, a quienes llevaron esposadas a la choza calcinada de Seisdedos. Les mostraron el cadáver del guardia de asalto muerto, y luego el capitán Rojas y los guardias los asesinaron. En total, murieron diecinueve hombres, dos mujeres y un niño, además de tres guardias. La verdad de los hechos tardó en conocerse, pero la Segunda República ya tenía su tragedia.

Los hechos fueron usados por la oposición para atacar al gobierno, y aunque este superó la crisis, a largo plazo, Casas Viejas fue muy perjudicial.

La crisis de la coalición republicano-socialista y el fin del gobierno de Azaña

Las presiones externas e internas al gobierno de Azaña

En otoño de 1932, el Gobierno de Azaña gozaba de gran prestigio. Había contenido a la oposición anarquista y derrotado la sublevación militar monárquica. La UGT apoyaba al gobierno, y la República había iniciado reformas en el ejército, construido escuelas y lanzado un programa de obras públicas. Además, había aprobado una ley de reforma agraria y concedido un Estatuto de autonomía a Cataluña.

Sin embargo, en 1933, el Gobierno de Azaña cedió a las presiones. El declive comenzó con la insurrección anarquista y la matanza de Casas Viejas, que dañaron la credibilidad republicana. A esto se sumaron las malas noticias económicas, el aumento del desempleo, la ofensiva de las organizaciones empresariales contra los jurados mixtos, la aparición del catolicismo como movimiento político de masas y el acoso del Partido Republicano Radical. En septiembre de 1933, Azaña perdió la confianza de Alcalá Zamora, y los republicanos de izquierda y los socialistas dejaron el gobierno.

Una de las principales fuerzas de oposición fue el Partido Republicano Radical, que había abandonado la coalición en diciembre de 1931. La oposición de los radicales a la continuidad de los socialistas en el gobierno se debía a que gran parte de su base social eran clases medias urbanas y rurales (comerciantes, pequeños empresarios) que rechazaban las reformas laborales del ministro socialista Francisco Largo Caballero. Alejandro Lerroux se convirtió en portavoz de quienes se oponían a los socialistas, a quienes acusó de ejercer una "especie de dictadura", y presionó a Niceto Alcalá Zamora para que retirara su apoyo al gobierno de Azaña.

Las protestas empresariales culminaron en julio de 1933 con una gran asamblea nacional en Madrid. Allí exigieron la modificación de los jurados mixtos. La Confederación Española Patronal Agrícola acusó a los socialistas de haber llevado la "lucha de clases" al campo y pidió la revisión de la Ley de Reforma Agraria.

Un revés para el gobierno fueron las elecciones municipales parciales de abril de 1933. Aunque los concejales republicanos duplicaron a los monárquicos, los resultados mostraron un avance significativo de la CEDA y del Partido Radical, y un retroceso de los republicanos de izquierda y los socialistas.

Pero el punto clave de la ruptura de la coalición fue el intenso debate interno del socialismo español sobre si debían seguir en el gobierno. En sus congresos de 1932, los dos sectores del socialismo (liderados por Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero) decidieron continuar la colaboración con los republicanos de izquierda para consolidar las reformas. Sin embargo, la colaboración se mantuvo con reservas, ya que crecía el descontento de las bases socialistas en el campo, decepcionadas por la lentitud de la reforma agraria. También hubo enfrentamientos violentos entre jornaleros y la Guardia Civil, a pesar de que había ministros socialistas en el gobierno. En las ciudades, la crisis económica empeoraba, el desempleo aumentaba y los empresarios se oponían cada vez más a las leyes laborales. Todo esto aumentó la distancia entre las bases socialistas y "su" gobierno. Además, los líderes de la UGT vieron el rápido crecimiento de la CNT y lo atribuyeron a que esta no se había comprometido con un gobierno "burgués".

Los sucesos de Casas Viejas convencieron a los socialistas de que era el momento de abandonar la alianza con la burguesía republicana. Incluso el sector de Prieto, el más partidario de la colaboración, defendió a partir de marzo de 1933 la salida pactada de los socialistas del gobierno y la formación de un gobierno de "concentración republicana" con apoyo del PSOE desde fuera. Pero el sector de Largo Caballero se opuso, argumentando que esto abriría el paso a la derecha y pondría fin al programa de reformas.

El fin del gobierno de Azaña

La presión de los católicos de la recién creada CEDA sobre la Presidencia de la República, debido al debate de la Ley de Congregaciones, provocó la primera crisis del gobierno de Azaña en junio de 1933. El presidente Alcalá Zamora, católico, esperó hasta el último día para aprobar la Ley de Congregaciones. Al día siguiente, Alcalá Zamora retiró su confianza al gobierno de Azaña, y este tuvo que dimitir. El presidente de la República estaba convencido de que la opinión pública se inclinaba hacia la derecha.

Sin embargo, Alcalá Zamora no tuvo más remedio que volver a nombrar a Azaña, ya que no encontró otro candidato que pudiera obtener el apoyo de la mayoría de los diputados. Así, el 13 de junio se formó el tercer gobierno de Azaña, con una composición muy similar al anterior, manteniendo a los tres ministros socialistas.

Pero a partir de ese momento, el gobierno fue perdiendo apoyos. La crisis de los radical-socialistas continuaba, divididos entre los que se oponían a la presencia de los socialistas en el gobierno y los que la apoyaban.

La nueva oportunidad para destituir a Azaña se le presentó a Alcalá-Zamora a principios de septiembre de 1933. El 3 de septiembre se celebraron las elecciones de los quince miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales que debían nombrar los ayuntamientos. Los partidos de oposición, CEDA y Partido Radical, obtuvieron seis y cuatro puestos respectivamente, mientras que los republicano-socialistas solo consiguieron cinco. Azaña buscó el voto de confianza de las Cortes y lo ganó, pero al día siguiente, 7 de septiembre, el presidente le retiró su confianza por segunda vez, y Azaña tuvo que dimitir.

Los gobiernos de Lerroux y de Martínez Barrio (septiembre-noviembre de 1933)

El 8 de septiembre de 1933, Alcalá Zamora encargó la formación del nuevo gobierno a Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical, para que restableciera la "buena relación entre todas las facciones republicanas". Lerroux intentó seguir las instrucciones del presidente, pero ante el rechazo del Partido Republicano Radical-Socialista a participar, optó por formar un gobierno con personalidades destacadas. Sin embargo, esta opción no contó con el apoyo de Alcalá Zamora ni de los partidos republicanos de izquierda. Finalmente, Lerroux consiguió el apoyo de estos últimos, incluido el partido de Azaña, porque querían evitar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Así, el 12 de septiembre, Lerroux formó un gobierno de "concentración republicana".

Pero cuando Lerroux presentó su gobierno ante las Cortes el 2 de octubre, dedicó la mayor parte de su discurso a criticar al gobierno anterior de Azaña. Dio a entender que pediría al presidente de la República la disolución de las Cortes. Esto hizo que los republicanos de izquierda, que inicialmente le habían apoyado, le retiraran su confianza. Azaña advirtió que la República no debía volver a las "costumbres de la Monarquía", donde la disolución de las Cortes se usaba para favorecer a un partido.

Tras el fuerte enfrentamiento de Lerroux con Azaña y el socialista Indalecio Prieto en las Cortes, Alcalá Zamora encargó la formación del gobierno al "número dos" del Partido Republicano Radical, Diego Martínez Barrio. Los radical-socialistas pusieron como condición para entrar en el nuevo gobierno que los socialistas también lo apoyaran. Se llegó a un principio de acuerdo, pero los socialistas finalmente se retiraron, perdiéndose una oportunidad importante. Martínez Barrio formó un gobierno integrado exclusivamente por republicanos, con la única misión de organizar las elecciones para salir del bloqueo parlamentario. La fecha fijada para la primera vuelta fue el 19 de noviembre y el 3 de diciembre para la segunda. Sería la primera vez en la historia de España, y una de las primeras en Europa, en que votarían las mujeres, de las cuales estaban censadas seis millones.

Véase también

En inglés: First Biennium Facts for Kids

En inglés: First Biennium Facts for Kids