Historia de Venezuela para niños

La historia de Venezuela es un viaje fascinante que comienza mucho antes de la llegada de los europeos. Este territorio, lleno de paisajes diversos, ha sido hogar de diferentes culturas y ha pasado por grandes cambios hasta convertirse en la nación que conocemos hoy.

Se cree que los primeros seres humanos llegaron a lo que hoy es Venezuela hace unos 30.000 años. Vinieron desde el norte, los Andes y el Caribe. Desde entonces, la historia se divide en cuatro grandes etapas: Paleoindio, Mesoindio, Neoindio e Indohispano.

Contenido

- Época Precolombina: Los Primeros Habitantes

- Época Colonial: La Llegada de los Europeos

- Independencia: El Nacimiento de una Nación

- La Gran Colombia: Una Unión de Naciones

- Caudillismo y Guerra Federal: Conflictos Internos

- El Guzmancismo: Modernización y Autoritarismo

- Hegemonía Andina: Nuevos Líderes y Petróleo

- Dictadura Militar: Orden y Obras Públicas

- Democracia Partidaria: Una Nueva Era

- Revolución Bolivariana: Cambios Políticos y Sociales

- Galería de imágenes

- Véase también

Época Precolombina: Los Primeros Habitantes

Primeras Poblaciones y el Período Mesoindio

Durante el período Paleoindio (hace unos 15.000 a 5.000 años antes de Cristo), los primeros grupos humanos llegaron al norte de Venezuela. En lugares como Taima-Taima, Muaco y El Jobo se han encontrado restos de estas poblaciones. Estos antiguos habitantes compartían su entorno con animales gigantes como los megaterios (perezosos gigantes) y gliptodontes (armadillos enormes).

En el período Mesoindio (hace unos 5.000 a 1.000 años antes de Cristo), los grupos de cazadores se hicieron más organizados. Desarrollaron mejores herramientas para la pesca y aprendieron a navegar hacia las islas del Caribe.

El Período Indígena: Culturas y Vida Cotidiana

Alrededor del año 1000 antes de Cristo, comenzó el Período Indígena. En esta etapa, la agricultura se desarrolló entre muchos grupos. Cuando los europeos llegaron, se estima que vivían en Venezuela cerca de medio millón de personas indígenas.

Los principales pueblos eran los chibchas en los Andes, los caribes en las costas y los arawakos en parte de las costas y más al sur. También estaban los wayúu. Había una gran diversidad de idiomas y culturas. Se cree que existían al menos 16 grupos lingüísticos diferentes, como las familias arawak, caribe y chibcha.

Los pueblos indígenas eran muy ingeniosos. Usaban tecnologías para construir sus casas, terrazas para cultivar en las montañas, diques y canales para regar sus cultivos. Algunos eran nómadas, otros agricultores sedentarios. Cazaban, recolectaban productos del mar y pescaban usando canoas hechas de troncos.

En los Llanos, construyeron calzadas para conectar aldeas y campos elevados para cultivar en zonas inundables, controlando así las crecidas de los ríos. Sus viviendas variaban: casas de piedra en las zonas frías, churuatas (casas grandes de madera y palma) para familias extensas, y palafitos (casas sobre pilotes) en lagunas y manglares.

El trueque era común. Intercambiaban productos de la montaña por frutas de las tierras bajas, maíz por productos del mar, yuca por pescado salado. Los kariña, por ejemplo, cultivaban algodón, yuca y tabaco, que cambiaban por canoas y hamacas. También hacían cestas, cerámica y adornos. La ropa se hacía con fibras naturales de cada región.

En muchas comunidades, la propiedad era colectiva y la comida se preparaba para todos. Sin embargo, también había conflictos y guerras entre algunos pueblos por el control de territorios.

Época Colonial: La Llegada de los Europeos

Primeros Viajes y Gobernaciones

En agosto de 1498, Cristóbal Colón llegó a las costas de lo que hoy es Venezuela, cerca de la desembocadura del río Orinoco. Al ver la belleza natural, la llamó "Tierra de Gracia".

Otros exploradores como Alonso de Ojeda y Diego de Lepe continuaron explorando la costa. Se establecieron dos gobernaciones: la de Cumaná y la de Venezuela (o Coquivacoa).

El Siglo XVI: Fundaciones y Desafíos

En 1515, se fundó Cumaná, la ciudad más antigua de tierra firme en América que aún existe. Fue un intento de frailes dominicos y franciscanos de evangelizar pacíficamente.

En 1523, se fundó Nueva Cádiz en la isla de Cubagua, que prosperó gracias a la extracción de perlas. Sin embargo, fue abandonada en 1542 por el agotamiento de las perlas y desastres naturales.

En 1527, Juan de Ampies fundó Santa Ana de Coro, la tercera ciudad de Venezuela.

La Gobernación Alemana: Los Welser

El rey Carlos I de España entregó la administración de Venezuela a la familia Welser de Augsburgo, Alemania, a cambio de dinero. Los Welser debían fundar ciudades y promover la inmigración, pero se enfocaron en buscar oro (El Dorado) y en la esclavización de los indígenas.

Ambrosio Alfinger fue el primer gobernador de la provincia de Venezuela bajo los Welser. Llegó a Coro en 1529 y fundó otras ciudades como Nueva Ulm (hoy Los Puertos de Altagracia) y Nueva Nuremberg (hoy Maracaibo).

La administración de los Welser fue problemática. Se exportaron muchos indígenas como esclavos, a pesar de que el rey lo había prohibido. Las expediciones de Nicolaus Federmann, George von Speare y Felipe von Hutten dejaron a Coro casi abandonada.

En 1545, Juan de Carvajal, un funcionario real, animó a los habitantes de Coro a mudarse a un lugar mejor para la agricultura, fundando El Tocuyo. Esto causó un conflicto con Felipe von Hutten, que terminó con la muerte de von Hutten y otros. Carvajal fue ejecutado por orden del rey en 1546. Este evento marcó el fin de la administración de los Welser en Venezuela.

En 1548, se fundó Nuestra Señora de la Concepción de la Borburata, un puerto importante para los barcos europeos.

Segunda Mitad del Siglo XVI

A mediados del siglo XVI, se fundaron otras ciudades importantes como Barquisimeto (1552), Mérida (1558), Trujillo (1558) y Caracas (1568).

Los piratas y contrabandistas, principalmente británicos y franceses, atacaron las costas venezolanas durante más de dos siglos. Entre los más conocidos están John Hawkins y Francis Drake.

A finales del siglo XVI, el sistema colonial español ya estaba bien establecido. Las instituciones como el Cabildo (gobierno local), la Iglesia y la Real Hacienda (impuestos) funcionaban. En 1576, Caracas se convirtió en la capital del país debido a su buen clima y su protección natural contra los piratas.

La economía se basaba en el comercio de trigo, la ganadería, la minería de oro y la exportación de cueros. También se importaban esclavos para las plantaciones y el servicio doméstico.

El Siglo XVII: Cacao y Fortificaciones

En el siglo XVII, el cacao se convirtió en un producto de exportación muy importante, junto con la caña de azúcar, el tabaco y la sal.

Para proteger a las ciudades costeras de los piratas, se construyeron fortalezas como la de Araya (1622-1646) y San Carlos de la Barra. A pesar de esto, ciudades como Maracaibo, Gibraltar y Cumaná fueron atacadas varias veces.

En 1637, la sede del obispado se trasladó de Coro a Caracas. Las misiones religiosas, como las de franciscanos y jesuitas, comenzaron a establecerse por todo el territorio, ayudando a poblar y evangelizar.

Un fuerte terremoto en 1641 destruyó gran parte de Caracas. Las enfermedades contagiosas también causaron muchos problemas en las poblaciones.

El Siglo XVIII: Cambios y Compañía Guipuzcoana

En el siglo XVIII, llegó la Compañía Guipuzcoana en 1728. Esta compañía tenía el monopolio del comercio del cacao y de la venta de productos importados de España. Esto causó problemas y descontento entre los productores y comerciantes locales, quienes no podían vender sus productos a otros mercados ni comprar a precios justos.

Sin embargo, la Compañía también trajo beneficios. Ayudó a mejorar los puertos como Puerto Cabello y La Guaira, y protegió la costa de los contrabandistas. Sus prácticas monopólicas llevaron a varias revueltas, como la de Andresote en 1735 y la de Juan Francisco de León entre 1748 y 1752. Ambas fracasaron.

A mediados del siglo XVIII, se fundaron ciudades como Angostura (1764) y San Fernando de Apure (1788).

En 1777, las diferentes provincias se unieron para formar la Capitanía General de Venezuela. Esta unión marcó el inicio del territorio que hoy conocemos como Venezuela. Se estableció el libre comercio y la Compañía Guipuzcoana desapareció.

Al final del siglo, se creó la Real Audiencia de Caracas, un tribunal importante para resolver disputas legales.

La Capitanía General de Venezuela (1777)

La Capitanía General de Venezuela unió varias provincias:

- Provincia de Trinidad (que luego fue tomada por los ingleses en 1797).

- Provincia de Nueva Andalucía (que incluía Cumaná y Paria).

- Provincia de Margarita.

- Provincia de Guayana.

- Provincia de Maracaibo.

- Provincia de Venezuela (o Caracas).

Todas estas provincias quedaron bajo la autoridad política, militar y económica de la Capitanía General, con capital en Caracas.

La economía colonial de Venezuela se basó en la exportación de cueros, trigo, tabaco y, sobre todo, cacao. El cacao era muy valorado y generó mucha riqueza, creando una clase social poderosa llamada los "mantuanos".

La educación en las colonias españolas era limitada, y Venezuela, al ser una provincia con menos recursos, fue especialmente olvidada. La primera universidad en Venezuela se creó en 1727, mucho después que en otras colonias.

Cambios Políticos y Económicos a Finales del Siglo XVIII

La fuerza militar española en Venezuela era pequeña. En 1797, las tropas inglesas conquistaron fácilmente las islas de Trinidad y Tobago.

Hubo algunos intentos de independencia. En 1795, José Leonardo Chirino lideró una rebelión armada en Coro. En 1797, Manuel Gual y José María España organizaron una conspiración en La Guaira, influenciados por las ideas de la Revolución francesa. Ambos intentos fracasaron y sus líderes fueron ejecutados.

Francisco de Miranda también intentó invadir Venezuela en 1806 con una expedición desde Haití, pero no tuvo éxito.

Independencia: El Nacimiento de una Nación

Causas de la Independencia

La independencia de Venezuela tuvo causas internas y externas.

Causas Internas

Los "criollos" (descendientes de españoles nacidos en América) conocían las ideas de la Ilustración, que promovían la libertad y la igualdad. Su educación y contactos con el extranjero los hicieron pensar en la independencia.

Causas Externas

- Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución francesa (1789) influyeron mucho.

- La independencia de Estados Unidos (1776) y de Haití (1804) sirvieron de ejemplo.

- La crisis política en España fue clave: Napoleón Bonaparte invadió España y puso a su hermano José Bonaparte como rey. Esto llevó a los venezolanos a crear un gobierno propio, esperando el regreso del rey español legítimo, Fernando VII.

Primeros Pasos Hacia la Independencia

A finales del siglo XVIII, hubo intentos de independencia que fracasaron, como las rebeliones de José Leonardo Chirino y la conspiración de Manuel Gual y José María España. Francisco de Miranda también intentó invadir en 1806, pero sin éxito.

La Independencia de Venezuela

La lucha por la independencia de Venezuela ocurrió entre 1810 y 1823.

El 19 de abril de 1810 marcó el inicio de la revolución. El Cabildo de Caracas destituyó al Capitán General Vicente Emparan y formó la Junta Suprema de Caracas, el primer gobierno autónomo.

El 5 de julio de 1811, el Primer Congreso Nacional declaró la independencia, y el 7 de julio de 1811 se firmó el Acta de la Declaración de Independencia.

A pesar de la declaración, hubo conflictos. La Primera República de Venezuela colapsó en 1812 con la llegada de Domingo de Monteverde, quien recuperó el control para España. Francisco de Miranda se rindió y Simón Bolívar y otros lo entregaron a los españoles.

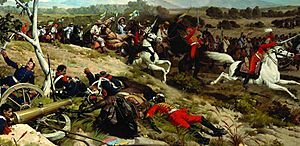

Bolívar, junto con otros líderes, continuó la lucha. Después de la Campaña Admirable, entró triunfalmente en Caracas el 6 de agosto de 1813 y fue nombrado "Libertador". Así comenzó la Segunda República de Venezuela. Sin embargo, una rebelión liderada por José Tomás Boves causó la caída de esta república.

Bolívar buscó apoyo en Jamaica y Haití. En 1816, regresó con una expedición. Manuel Piar liberó Guayana, y Bolívar tomó el mando de las tropas republicanas allí, estableciendo la Tercera República de Venezuela. La rivalidad con Piar llevó a su ejecución. Mientras tanto, José Antonio Páez lideraba importantes operaciones militares en el centro del país.

En 1819, Bolívar instaló el Congreso de Angostura, que llevó a la creación de la Gran Colombia. En 1820, se firmó un tratado para regular la guerra. El 24 de junio de 1821, Bolívar ganó la Batalla de Carabobo, una victoria decisiva que selló la independencia de Venezuela. Las últimas tropas españolas fueron vencidas en la Batalla naval del Lago de Maracaibo en 1823.

La Gran Colombia: Una Unión de Naciones

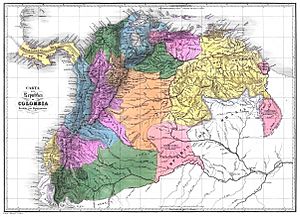

La Gran Colombia fue una gran república que unió a Venezuela con el Virreinato de Nueva Granada (hoy Colombia, Ecuador y Panamá). En 1821, se aprobó la Constitución de 1821, y Bolívar fue elegido presidente, con Francisco de Paula Santander como vicepresidente. Bolívar continuó sus campañas para liberar Perú y crear Bolivia.

El nuevo Estado abolió la esclavitud. Sin embargo, surgieron diferencias entre los que apoyaban un gobierno central fuerte (bolivarianos) y los que querían más autonomía para las regiones (santanderistas). A esto se sumaron problemas económicos y el deseo de los venezolanos de tener su propio país.

En 1826, José Antonio Páez lideró un movimiento llamado La Cosiata, que expresaba el descontento de Venezuela con el gobierno de Bogotá. Aunque Bolívar intentó mantener la unión, Venezuela se separó definitivamente de la Gran Colombia en noviembre de 1829. En mayo de 1830, el Congreso de Valencia aprobó una nueva constitución, dando origen al Estado de Venezuela como nación independiente.

Caudillismo y Guerra Federal: Conflictos Internos

Hegemonía Conservadora

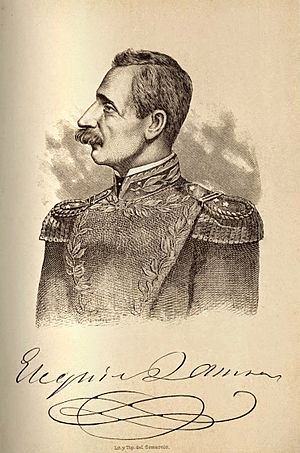

El primer líder importante de Venezuela como nación independiente fue José Antonio Páez, quien asumió la presidencia en 1831. Él representaba al Partido Conservador. Durante su gobierno, hubo paz relativa y la economía mejoró gracias a la exportación de café.

En 1835, Páez entregó el poder a José María Vargas, el primer presidente civil. Esto no gustó a algunos militares liberales, quienes se levantaron en la Revolución de las Reformas. Aunque lograron un triunfo temporal, Páez restauró a Vargas en el gobierno.

Páez volvió a ser presidente en 1839 y enfrentó una crisis económica mundial. En 1843, Carlos Soublette fue presidente.

El Monagato

En 1847, fue elegido José Tadeo Monagas, con apoyo de los conservadores, pero luego se distanció de ellos. Su hermano, José Gregorio Monagas, fue presidente en 1851 y proclamó la abolición definitiva de la esclavitud en 1854.

José Tadeo Monagas regresó al poder en 1855, pero su gobierno autoritario terminó con la Revolución de Marzo de 1858, liderada por Julián Castro. La inestabilidad llevó al estallido de la Guerra Federal.

La Guerra Federal

La Guerra Federal (1859-1863) fue un conflicto armado entre liberales (federalistas) y conservadores (centralistas). Comenzó con el "Grito de la Federación" y se desarrolló como una guerra de guerrillas. Los liberales obtuvieron victorias importantes, a pesar de la muerte de su líder Ezequiel Zamora en 1860. Juan Crisóstomo Falcón tomó su lugar.

Finalmente, en abril de 1863, se firmó el Tratado de Coche, que significó la victoria de los liberales. Falcón asumió la presidencia y promulgó el Decreto de Garantías, que eliminó la pena de muerte, haciendo de Venezuela el primer Estado moderno en el mundo en aplicar esta medida.

El Guzmancismo: Modernización y Autoritarismo

Las medidas de Falcón generaron descontento, y en 1867, conservadores y liberales disidentes se unieron en la Revolución Azul para derrocar al gobierno.

Antonio Guzmán Blanco, un líder liberal, organizó una invasión y tomó Caracas en abril de 1870, en lo que se conoció como la Revolución de Abril.

Guzmán Blanco, que había vivido en Europa, implementó medidas para modernizar el país. Creó el Conservatorio de Bellas Artes, reorganizó la Universidad Central, hizo del peso venezolano la moneda nacional, fomentó la agricultura y mejoró la infraestructura de Caracas, dándole un aspecto más europeo. También combatió rebeliones y promovió el culto a los héroces nacionales como Simón Bolívar para unir al país. Además, redujo el poder de la Iglesia Católica.

En 1877, viajó a Europa. Su sucesor, Francisco Linares Alcántara, se desvió de su línea progresista, lo que llevó a la Revolución Reivindicadora en 1879, que lo derrocó. Guzmán Blanco regresó y en su segundo gobierno, el bolívar se convirtió en la moneda nacional y el canto Gloria al Bravo Pueblo fue declarado himno nacional.

Después de Guzmán Blanco, Juan Pablo Rojas Paúl y Raimundo Andueza Palacio fueron presidentes. El intento de Andueza Palacio de extender su mandato provocó la Revolución Legalista de 1892, liderada por Joaquín Crespo, quien asumió la presidencia y aprobó una nueva constitución que establecía la presidencia por cuatro años y el voto directo. Crespo murió en combate en 1898, y el siglo XIX terminó con una recesión económica, pero con avances en cultura y urbanismo.

Hegemonía Andina: Nuevos Líderes y Petróleo

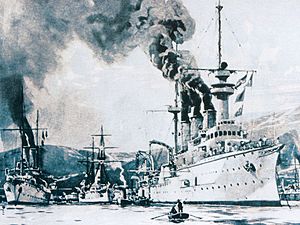

La Revolución Liberal Restauradora de 1899, organizada por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, llevó a Castro al poder. Castro combatió rebeliones internas, siendo la más importante la Revolución Libertadora en 1903. También enfrentó a potencias extranjeras que bloquearon los puertos venezolanos por deudas.

En 1908, mientras Castro estaba en París por enfermedad, su vicepresidente Juan Vicente Gómez dio un golpe de Estado. Gómez fue presidente oficialmente desde 1910 y se mantuvo en el poder por 27 años, en lo que se considera una de las dictaduras más fuertes de Venezuela. Fue muy estricto con sus opositores, y muchos prisioneros políticos fueron obligados a construir carreteras. Cerró la Universidad Central de Venezuela por diez años.

A pesar de su autoritarismo, Gómez logró la pacificación del país, eliminando a los caudillos regionales y creando un Ejército Nacional. También promulgó la primera Ley del Trabajo, creó bancos para obreros y agricultores, e inició la explotación petrolera, logrando cancelar la deuda externa en 1930. El movimiento opositor más conocido de su época fue el de los estudiantes universitarios de la Generación del 28.

Gómez murió en 1935. El general Eleazar López Contreras asumió la presidencia e inició la transición hacia la democracia. Decretó amnistía para los presos políticos y restableció la libertad de prensa. En 1936, una gran manifestación pública pidió más libertades, a las que López accedió parcialmente. Redujo el período presidencial de 7 a 5 años y se enfocó en programas de salud pública. Creó la Guardia Nacional en 1937 y el Banco Central de Venezuela en 1940.

En 1941, Isaías Medina Angarita fue elegido presidente. Promulgó una Ley de Hidrocarburos en 1943 que benefició más al país con el petróleo. Durante su gobierno, se permitió la elección directa de diputados, el sufragio femenino y la legalización de todos los partidos políticos. También creó el primer plan de cedulación venezolana y apoyó a los Aliados en la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de los avances hacia la democracia, Medina Angarita enfrentó oposición. En 1945, un golpe de Estado liderado por jóvenes militares como Marcos Pérez Jiménez y Carlos Delgado Chalbaud, con apoyo de Acción Democrática, lo derrocó.

Dictadura Militar: Orden y Obras Públicas

Se instauró una Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt. En 1947, se realizaron elecciones libres y directas, y el escritor Rómulo Gallegos fue elegido presidente, el primero de esta forma. Sin embargo, en noviembre de 1948, un golpe de Estado lo derrocó, y una Junta Militar tomó el control.

Carlos Delgado Chalbaud, uno de los líderes de la Junta, fue asesinado en 1950. Marcos Pérez Jiménez asumió el poder.

En 1952, Pérez Jiménez desconoció los resultados de unas elecciones y en 1953 fue proclamado Presidente Constitucional. Su gobierno fue una dictadura que prohibió la oposición, limitó las libertades y censuró los medios. Su policía arrestaba opositores y los enviaba a campos de concentración.

A pesar de esto, su régimen se caracterizó por un gran progreso en infraestructura. Se construyeron autopistas, edificios y obras públicas importantes, lo que se conoció como la "dictadura desarrollista". También fomentó la inmigración europea.

En 1957, Pérez Jiménez organizó un plebiscito para quedarse más tiempo en el poder, pero se consideró un fraude. Esto causó descontento en las Fuerzas Armadas y en la población. El 23 de enero de 1958, un movimiento cívico-militar lo derrocó, obligándolo a huir del país.

Se formó una Junta de Gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal. En octubre de 1958, los principales partidos políticos firmaron el Pacto de Puntofijo, un acuerdo para garantizar la alternancia en el poder y la estabilidad democrática. En las elecciones de ese año, Rómulo Betancourt fue elegido presidente.

Democracia Partidaria: Una Nueva Era

Segundo Gobierno de Rómulo Betancourt

La nueva etapa democrática trajo cambios. El gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964) no otorgó más concesiones petroleras a empresas extranjeras, creó la Corporación Venezolana del Petróleo y, por iniciativa de Juan Pablo Pérez Alfonzo, se fundó la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) en 1960. También se aprobó una nueva constitución en 1961.

Hubo desafíos. Betancourt sufrió un atentado y enfrentó insurgencias armadas de grupos de izquierda, como las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. En 1962, hubo revueltas militares en Carúpano y Puerto Cabello. Betancourt también promovió una doctrina internacional que solo reconocía a gobiernos elegidos democráticamente.

Gobierno de Raúl Leoni

En 1963, Raúl Leoni fue elegido presidente. Su gobierno (1964-1969) buscó la concordia entre los sectores de la población, pero tuvo que lidiar con ataques de la guerrilla. La mayoría de los guerrilleros abandonaron la lucha armada en 1967. El gobierno de Leoni también se destacó por obras públicas y desarrollo cultural.

Primer Gobierno de Rafael Caldera

Rafael Caldera ganó las elecciones de 1968. En su gobierno (1969-1974), firmó el Protocolo de Puerto España en 1970 para congelar las reclamaciones territoriales con Guyana. Pactó una tregua definitiva con la guerrilla y permitió su integración a la vida política.

Primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez

En 1974, Carlos Andrés Pérez asumió la presidencia. Su gobierno (1974-1979) se caracterizó por los altos ingresos petroleros, lo que llevó a un gran crecimiento económico y a que se hablara de la "Venezuela Saudita". En 1975, nacionalizó la industria del hierro, y en 1976, la del petróleo, creando la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Gobierno de Luis Herrera Campíns

Luis Herrera Campíns fue presidente de 1979 a 1984. Inauguró importantes obras culturales y deportivas, como el Metro de Caracas. A pesar de los ingresos petroleros, el país se endeudó. En 1983, ocurrió el "Viernes Negro", una devaluación del bolívar que desató una fuerte crisis económica.

Gobierno de Jaime Lusinchi

El gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) hizo poco para contrarrestar la crisis. Aumentaron los índices de corrupción. En 1987, hubo una tensión militar con Colombia por la disputa del Golfo de Venezuela, pero se resolvió con diálogo.

Segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez

Carlos Andrés Pérez fue elegido nuevamente en 1988. Para resolver la crisis, adoptó medidas que provocaron grandes protestas, como el Caracazo de 1989. En 1992, hubo dos intentos de golpe de Estado liderados por el teniente coronel Hugo Chávez. Pérez fue finalmente destituido por el Congreso en 1993.

Segundo Gobierno de Rafael Caldera

Rafael Caldera regresó al poder en 1994. Tuvo que enfrentar una grave crisis bancaria en 1994, que llevó a la quiebra de empresas y la fuga de capitales. La situación económica siguió siendo difícil, lo que afectó la confianza en los partidos políticos tradicionales.

Revolución Bolivariana: Cambios Políticos y Sociales

Primer Gobierno de Hugo Chávez

Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998. Promovió una nueva constitución, aprobada por referéndum en 1999. Esta constitución cambió el nombre oficial del país a "República Bolivariana de Venezuela" y dio inicio a un proyecto político y social llamado Revolución bolivariana.

Segundo Gobierno de Hugo Chávez

En 2001, Chávez promulgó 49 leyes sobre la administración de tierras, lo que generó conflictos con la oposición. Esto llevó a un paro nacional convocado por sindicatos y empresarios.

En 2002, hubo grandes protestas. El 11 de abril de 2002, se produjo un golpe de Estado que llevó a Pedro Carmona a autoproclamarse presidente. Sin embargo, Chávez fue restituido esa misma noche.

La oposición organizó un paro general en diciembre de 2002, que causó grandes pérdidas económicas. En 2004, se realizó un referéndum revocatorio para decidir si Chávez debía seguir en el poder, y él resultó victorioso.

La gestión de Chávez se centró en lo que llamó el Socialismo del siglo XXI. Creó programas de ayuda social (Misiones Bolivarianas) y fortaleció relaciones con países como Rusia, China y Cuba. En 2005, los partidos que apoyaban a Chávez ganaron la mayoría de las gobernaciones y la Asamblea Nacional.

Tercer Gobierno de Hugo Chávez

Chávez fue reelegido en 2006. Anunció reformas a la Constitución, incluyendo la reelección indefinida. En este proceso, no se renovó la concesión al canal de televisión RCTV, lo que generó protestas. En diciembre de 2007, un referéndum sobre estas reformas fue rechazado por el pueblo.

En 2009, un nuevo referéndum aprobó la reelección indefinida para todos los cargos. Durante este período, el país enfrentó problemas como cortes eléctricos y un aumento significativo de la deuda pública, lo que llevó a una hiperinflación a partir de 2017.

Primer Gobierno de Nicolás Maduro

Tras el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro fue elegido presidente. Durante su mandato, se agudizó la escasez en Venezuela de productos básicos y medicinas. Las filas para comprar alimentos se hicieron comunes.

En las elecciones parlamentarias de 2015, la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, siendo su primera victoria electoral importante en 17 años.

En 2016, el gobierno aumentó el precio de la gasolina y el salario mínimo. También hubo problemas con la producción de cerveza por falta de materia prima.

Entre abril y julio de 2017, se realizaron fuertes protestas contra el gobierno. Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), lo que fue rechazado por la oposición y parte de la comunidad internacional. Las elecciones para la ANC se realizaron en julio de 2017, con reportes de violencia.

En agosto de 2017, un grupo de militares asaltó el Fuerte Paramacay. En octubre, el partido de gobierno ganó la mayoría de las gobernaciones. A finales de 2017, Venezuela entró en hiperinflación.

El gobierno creó la Ley contra el Odio, que algunos consideran que limita la libertad de expresión. Se impusieron sanciones económicas internacionales contra funcionarios del gobierno. En diciembre de 2017, Maduro anunció la creación de la criptomoneda "petro".

En enero de 2018, hubo saqueos en varias ciudades. En mayo de 2018, se realizaron elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue reelegido, pero los resultados fueron desconocidos por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.

Segundo Gobierno de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro fue juramentado para un nuevo período en enero de 2019. Al día siguiente, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente interino, recibiendo el apoyo de más de 50 países. Esto generó una crisis política. Maduro ordenó cerrar las fronteras para impedir la entrada de ayuda humanitaria.

Entre marzo y abril de 2019, ocurrieron masivos apagones a nivel nacional. En abril, Juan Guaidó y Leopoldo López anunciaron el inicio de la "Operación Libertad".

El 2020 estuvo marcado por la Pandemia de COVID-19. El gobierno suspendió clases y estableció una "cuarentena radical". También hubo escasez de gasolina. En octubre, se aprobó la Ley Antibloqueo para evadir las sanciones. En diciembre, se realizaron elecciones parlamentarias que no fueron reconocidas por la oposición ni por muchos organismos internacionales.

En agosto de 2021, se realizó una nueva reconversión monetaria, eliminando seis ceros al bolívar. En 2023, estalló el Caso PDVSA-Cripto.

El 28 de julio de 2024, se realizaron las elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como ganador, pero la oposición rechazó las cifras, alegando fraude. Varios países también expresaron su preocupación por las irregularidades. Los resultados provocaron protestas espontáneas en todo el país.

Galería de imágenes

-

En el golfo que se aprecia en la imagen satelital, fue el lugar donde Venezuela adquirió su nombre actual hace más de quinientos años.

-

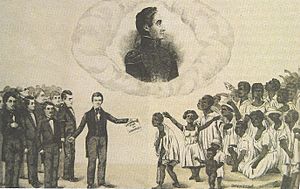

Pueblo de los arawakos, circa 1860. Lo aquí dibujado es una muestra de los asentamientos indígenas antes, durante y después de la ocupación española.

Véase también

En inglés: History of Venezuela Facts for Kids

En inglés: History of Venezuela Facts for Kids