Filosofía de la ciencia para niños

La filosofía de la ciencia es una parte de la filosofía que se dedica a entender cómo funciona el conocimiento científico y la forma en que los científicos trabajan. Busca explicar cómo se construye la ciencia, qué métodos usan los investigadores y cuáles son los límites de lo que la ciencia puede saber.

Esta área de estudio se pregunta cosas como:

- ¿Cómo se crean las ideas científicas, como los conceptos, las hipótesis y las teorías?

- ¿Cómo se relacionan estas ideas con la realidad?

- ¿De qué manera la ciencia nos ayuda a describir, explicar y predecir lo que ocurre en la naturaleza?

- ¿Cómo se usa el método científico?

- ¿Qué tipos de razonamiento se emplean para llegar a conclusiones?

La filosofía de la ciencia se parece un poco a la gnoseología (la teoría del conocimiento), que estudia los límites de todo tipo de conocimiento. Sin embargo, la filosofía de la ciencia se enfoca solo en los desafíos que presenta el conocimiento científico, diferenciándolo de otros saberes como el arte o las tradiciones culturales.

Contenido

Métodos de la ciencia

A lo largo de la historia, se han propuesto diferentes maneras de entender el método científico. No hay un único método, y algunos de los más importantes son:

Método inductivo-deductivo

Este método sugiere que la ciencia empieza observando cosas específicas. A partir de esas observaciones, se crean ideas generales que van más allá de lo que se vio. Estas ideas generales permiten hacer predicciones, y si esas predicciones se cumplen, las ideas se hacen más fuertes. Pensadores como Aristóteles, Francis Bacon, Galileo Galilei e Isaac Newton apoyaron esta forma de trabajar.

Método hipotético-deductivo

Aquí, la ciencia empieza con hipótesis o ideas que guían las observaciones. Es decir, no se parte de la experiencia directa, sino de ideas que el investigador propone. Filósofos como David Hume, William Whewell, Immanuel Kant y Karl Popper se inclinaron por este método.

Método a priori

Este método propone que el conocimiento se obtiene usando solo la razón, sin necesidad de la experiencia. René Descartes fue un gran defensor de esta idea.

Anarquismo metodológico

Esta postura, defendida por Paul Feyerabend, dice que no hay un método científico único y universal. Los científicos usan muchas estrategias diferentes, y no hay reglas fijas que aseguren el éxito de una investigación.

Hoy en día, muchos científicos creen que no existe un solo método científico debido a lo complejas y diversas que son las diferentes ciencias.

Figuras importantes en la filosofía de la ciencia

Muchos científicos famosos, como Galileo Galilei, Isaac Newton y Albert Einstein, se interesaron por la filosofía de la ciencia y contribuyeron a ella. Sin embargo, otros prefirieron dedicarse solo a hacer ciencia.

Antes del siglo XX, figuras como Platón, Aristóteles, Francis Bacon, René Descartes, John Locke, David Hume e Immanuel Kant fueron muy importantes en el desarrollo de ideas relacionadas con la ciencia.

La expresión "filosofía de la ciencia" se empezó a usar a principios del siglo XX, cuando se formó el Círculo de Viena. En esa época, la ciencia también cambió mucho con la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Algunos de los filósofos de la ciencia más conocidos del siglo XX son Karl Popper, Thomas Kuhn, Mario Bunge y Paul Feyerabend.

Precursores de la filosofía de la ciencia

Para Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.), la ciencia era un conocimiento seguro que se obtenía al entender las causas de las cosas. Esta idea fue muy importante en Europa durante siglos.

Los árabes, después de sus conquistas, se interesaron mucho por el conocimiento de otras civilizaciones. El califa Al-Manzor (712-775 d. C.) impulsó la traducción de libros griegos al árabe y fundó una especie de universidad en Bagdad con una gran biblioteca y un observatorio. Durante varios siglos, el árabe fue la lengua de la ciencia, y muchos viajaban a Bagdad para aprender.

El desarrollo científico árabe alcanzó su punto más alto en los IX y X. La astronomía era muy popular, y los astrónomos árabes, usando el Almagesto de Ptolomeo, mejoraron los instrumentos y las observaciones. Descubrieron errores de Ptolomeo y realizaron el importante hallazgo de la precesión de los equinoccios, atribuido a Al-Battani.

René Descartes (1596-1650) buscaba un conocimiento seguro basado en la existencia de un ser que piensa, y en ideas claras y distintas. Para él, la experiencia era secundaria. Por eso, los pensadores racionalistas como Descartes y Gottfried Leibniz (quien, junto con Newton, creó el cálculo infinitesimal) destacaron en las matemáticas.

Francis Bacon (1561-1626) propuso que el conocimiento de la naturaleza debía ser empírico (basado en la experiencia) e inductivo (ir de lo particular a lo general). Para elegir entre teorías, sugería hacer un "experimento crucial". David Hume (1711-1776) enfatizó aún más la importancia de los hechos.

Sin embargo, el racionalismo y el empirismo clásicos se enfocaban demasiado en un solo aspecto de la ciencia (la razón o la experiencia). Immanuel Kant (1724-1804) intentó unir ambos, proponiendo que el espacio y el tiempo son condiciones que nuestra mente impone para entender el mundo.

Auguste Comte (1798-1857) propuso el positivismo, una filosofía donde la ciencia solo se ocupa de relacionar fenómenos observables, sin buscar las causas. Ernst Mach (1838-1916) influyó mucho en el Círculo de Viena con su empiriocriticismo, que decía que la ciencia solo debe estudiar lo que se puede percibir directamente.

Pierre Duhem (1861-1916) señaló que las leyes físicas son aproximadas y no pueden ser estrictamente verdaderas o falsas. Sin embargo, creía que la ciencia se acerca cada vez más a una descripción fiel de la naturaleza.

La ciencia como producto de la lógica y la razón

Empirismo lógico

El empirismo lógico, también conocido como neopositivismo, es una corriente de la filosofía de la ciencia que dice que el método científico solo es válido si se basa en lo que se puede observar y verificar. Esta idea, llamada verificacionismo, no permite crear reglas generales a partir de observaciones específicas. Esto generó críticas porque muchas ciencias usan la inducción para construir conocimiento. El empirismo lógico es aún más estricto que el positivismo y defiende que el método científico es la única forma válida de conocimiento.

El empirismo lógico surgió a principios del siglo XX con el grupo de científicos y filósofos que formaron el famoso Círculo de Viena.

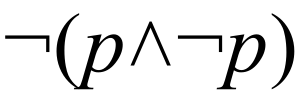

Falsacionismo

El falsacionismo o racionalismo crítico es una idea propuesta por el filósofo austriaco Karl Popper (1902-1994). Para Popper, probar una teoría significa intentar demostrar que es falsa con un ejemplo contrario. Si no se puede demostrar que es falsa, la teoría se considera "confirmada" y se puede aceptar por un tiempo, pero nunca se considera completamente "verdadera". Es decir, ninguna teoría es absolutamente cierta, sino que, en el mejor de los casos, "no ha sido refutada" todavía. El falsacionismo es una de las bases del método científico.

Karl Popper pensó que los filósofos del Círculo de Viena habían mezclado dos problemas y los habían resuelto con una sola idea: el verificacionismo (la idea de que una teoría es científica si se puede verificar). Popper, en cambio, dijo que una teoría podía tener sentido sin ser científica. Así, creó su propio sistema, el falsacionismo (aunque él lo llamó racionalismo crítico).

Para Popper, a diferencia del Círculo de Viena, la ciencia no puede verificar si una hipótesis es cierta, pero sí puede demostrar si es falsa. Por eso, la inducción (ir de lo particular a lo general) no sirve, porque por mucho que se experimente, nunca se podrán examinar todos los casos posibles. Basta con un solo ejemplo contrario para derrumbar una teoría. Así, Popper propuso el falsacionismo frente a la idea de verificación que dominaba. Aunque Popper era realista, no aceptaba la certeza; es decir, nunca se puede saber cuándo nuestro conocimiento es completamente seguro. Popper empezó describiendo la ciencia, pero luego pasó a recomendar a la ciencia el método hipotético deductivo. Esto significa que la ciencia no crea afirmaciones seguras a partir de datos, sino que propone hipótesis (que a menudo van más allá de la experiencia y predicen cosas nuevas) y luego las somete a pruebas para encontrar errores.

Popper consideró la demarcación (cómo distinguir la ciencia de lo que no es ciencia) como un problema central. Propuso el falsacionismo como una forma de saber si una teoría es científica o no. En pocas palabras, según Karl Popper, si una teoría puede ser falsa, entonces es científica; si no puede ser falsa, entonces no es ciencia.

Para Popper, decir que una teoría es científica significa que añade conocimiento racional sobre el mundo que podemos observar. Por lo tanto, no puede ser:

- Tautológica (no dice nada nuevo).

- Contradictoria (va en contra de la lógica).

- Metafísica (afirma algo que no se puede probar con experimentos).

La falsabilidad fue uno de los criterios que usó un juez para decidir que el creacionismo no era científico y no debía enseñarse en las escuelas.

La falsabilidad es una característica de las ideas y teorías, y por sí misma es neutral. Como criterio para distinguir la ciencia, Popper la usa para decir que las teorías que pueden ser falsas son mejores para la ciencia. Sin embargo, muchas cosas que son importantes y útiles no son falsables. Las ideas no falsables también tienen un papel en las teorías científicas. Lo que Popper considera científico está abierto a interpretación. Una interpretación muy estricta permitiría muy pocas teorías, ya que casi ninguna teoría científica importante está completamente libre de problemas. De igual forma, si solo consideramos la falsabilidad de una teoría y no la voluntad de las personas para aceptar o buscar pruebas que la hagan falsa, entonces casi cualquier teoría sería aceptada.

En cualquier caso, es muy útil saber si una idea de una teoría es falsable, aunque solo sea para entender cómo alguien podría evaluar esa teoría.

La tesis de Duhem-Quine dice que no es posible probar que una idea ha sido falsada; en cambio, la falsación ocurre cuando la comunidad científica se pone de acuerdo en que ha sido falsada (ver consenso científico). Esta es una crítica importante al falsacionismo, porque cualquier observación, por simple que parezca, se basa en ciertas ideas sobre el mundo, y es imposible no preguntarse si esas ideas son científicas o no.

El falsacionismo es una idea interesante, pero no es suficiente para definir qué es ciencia o para resolver el problema de la demarcación. Tiene algunas dificultades lógicas y epistemológicas que nos hacen dudar si lo que buscamos es una respuesta sobre qué es buena ciencia y qué no.

Reacción a las ideas lógicas

Hasta los años sesenta, las explicaciones de la ciencia se basaban principalmente en la lógica. Pero con la obra de Thomas Kuhn (1922-1996) llamada La estructura de las revoluciones científicas, la forma de ver la ciencia cambió. Se empezó a considerar más su historia, sus aspectos sociológicos y culturales. El trabajo de Kuhn fue muy importante porque llevó las ideas históricas de la filosofía francesa a los círculos científicos de los Estados Unidos, que antes estaban más cerrados a ellas.

Ciencia, historia y revolución científica

El libro La estructura de las revoluciones científicas describe cómo funciona la ciencia. Casi no habla de conceptos como la verdad o el conocimiento, y presenta la ciencia desde un punto de vista histórico y social. Las teorías principales con las que trabajan los científicos forman lo que Kuhn llama un paradigma.

La ciencia normal es el estado habitual de la ciencia. En este estado, los científicos no buscan criticar el paradigma, sino que lo aceptan y tratan de expandirlo. Si hay muchos problemas sin resolver dentro de un paradigma, o si son muy importantes, puede surgir una crisis y la validez del paradigma se pone en duda. Entonces, la ciencia entra en un estado de ciencia extraordinaria o ciencia revolucionaria, donde los científicos prueban nuevas teorías. Si se acepta un nuevo paradigma que reemplaza al antiguo, se produce una revolución científica. Así comienza un nuevo período de ciencia normal, donde se explora todo lo que el nuevo paradigma puede explicar.

El nuevo paradigma no se acepta solo por argumentos lógicos; en este proceso influyen mucho los aspectos culturales de los científicos. Según Kuhn, la forma de ver la naturaleza con el nuevo paradigma no se puede comparar con la del antiguo, porque no tienen elementos en común. A esto Kuhn lo llama la inconmensurabilidad de los paradigmas. El nuevo paradigma se acepta de forma general cuando los científicos que seguían el antiguo son reemplazados.

Falsacionismo sofisticado

El falsacionismo sofisticado es el nombre que Imre Lakatos le dio a su crítica de la epistemología y del falsacionismo, basándose en lo que él llamó programas de investigación científica.

La metodología de los programas de investigación va más allá del falsacionismo y resuelve algunos de sus problemas. Por eso, Lakatos llamó falsacionismo ingenuo al que defendía Karl Popper en su libro La lógica de la investigación científica, y llamó falsacionismo sofisticado a las ideas más recientes de Popper, así como a su propia metodología de los programas de investigación.

Lakatos intentó adaptar el sistema de Popper a la nueva situación creada por Thomas Kuhn. La intención de Popper era explicar de forma lógica cómo la historia de la ciencia progresa de manera racional. Sin embargo, la historia de la ciencia muestra que la ciencia no avanza solo descartando teorías con hechos, sino que también hay que considerar la competencia entre teorías y la confirmación de estas. Por eso, Lakatos reemplazó el falsacionismo ingenuo de Popper por un falsacionismo sofisticado. En la realidad, la ciencia no evalúa una teoría de forma aislada, sino un conjunto de teorías que forman lo que Lakatos llama un programa de investigación científica (también conocido como paradigma). Un programa de investigación se rechaza por completo cuando se encuentra un sustituto mejor que explique todo lo que explicaba el anterior, más otros hechos adicionales. Lakatos reconoce que la dificultad de este esquema es que, en la práctica, puede llevar años aplicarlo, o incluso ser imposible en programas de investigación muy complejos.

Anarquismo metodológico

El anarquismo epistemológico, también llamado anarquismo metodológico, es una teoría epistemológica propuesta por el filósofo de la ciencia austríaco Paul Feyerabend. Esta teoría sostiene que no existen reglas metodológicas útiles y sin excepciones que guíen el progreso de la ciencia o el crecimiento del conocimiento.

Feyerabend argumenta que la idea de que la ciencia funciona con reglas fijas y universales es irreal, dañina y perjudicial para la ciencia misma. Según él, a lo largo de la historia de la ciencia, todas las reglas del método científico se han incumplido con éxito. También señala que no hay una separación clara entre lo que es ciencia y lo que no, indicando que no solo la ciencia ha aportado beneficios a la humanidad. Feyerabend pone como ejemplo las ideologías y, como parte de su razonamiento, considera a la ciencia como una más entre muchas.

El uso del término anarquismo en el nombre refleja la idea de que se deben usar muchos métodos diferentes, ya que el supuesto método científico no tiene el monopolio de la verdad ni de los resultados útiles. Feyerabend pensaba que la ciencia comenzó como un movimiento liberador, pero con el tiempo se volvió cada vez más dogmática y rígida. Por lo tanto, se convirtió en una ideología y, a pesar de sus éxitos, la ciencia empezó a tener características opresivas. No era posible encontrar una forma clara de distinguir la ciencia de la religión, la magia o la mitología. Sentía que el dominio exclusivo de la ciencia para dirigir la sociedad era autoritario y no tenía fundamento. La difusión de esta teoría le valió a Feyerabend el título de «el peor enemigo de la ciencia» por parte de sus críticos.

Constructivismo

En filosofía de la ciencia y epistemología, el constructivismo, o constructivismo epistemológico, es una corriente de pensamiento que surgió a mediados del siglo XX. Fue desarrollada por investigadores de muchas áreas (filósofos, psiquiatras, antropólogos, físicos, matemáticos, biólogos, psicólogos, sociólogos, lingüistas, etc.). Esta corriente sostiene que la realidad es, en cierto modo, una construcción "inventada" por quien la observa. Nunca podremos conocer la realidad tal como es, porque siempre que conocemos algo, organizamos los datos que obtenemos de la realidad (incluso las percepciones más básicas) dentro de un marco teórico o mental. Así, el objeto o la realidad que entendemos "tal" no es exactamente así; no tenemos un "reflejo exacto" de lo que está "ahí fuera de nosotros", sino algo que hemos construido basándonos en nuestras percepciones y datos. De esta manera, la ciencia y el conocimiento en general solo nos ofrecen una aproximación a la verdad, que siempre está fuera de nuestro alcance.

El biólogo estadounidense Gerald M. Edelman explica esta idea diciendo que «Cada acto de percepción es en cierto grado un acto de creación y cada acto de memoria es a cierto modo un acto de imaginación».

Corrientes actuales

Para entender la filosofía de la ciencia hoy, no basta con saber qué es la filosofía y qué es la ciencia. También hay que conocer el pensamiento de los científicos más avanzados y respetar sus ideas sobre lo que consideran ciencia. Es importante entender que la filosofía se ocupa de conceptos universales y abstractos que la ciencia no puede estudiar directamente.

Es difícil presentar un panorama completo de la filosofía de la ciencia de los últimos treinta o treinta y cinco años, ya que muchos de los autores aún viven. Aquí se intentará dar una idea de la gran variedad de enfoques actuales, pero es posible que algunas de estas ideas cambien o pierdan importancia en el futuro.

Antes se hablaba de "el método" de la ciencia, pero el gran avance de muchas disciplinas científicas ha hecho que los filósofos de la ciencia hablen ahora de "los métodos". Esto se debe a que no hay un método único y válido para todas las ciencias. La idea de que todo se puede reducir a expresiones matemáticas, que venía de la física clásica, ha cambiado con nuevas situaciones como la teoría del caos o los avances en la biología. Además, algunas preguntas que antes generaban grandes debates, como el problema de la demarcación (la distinción entre ciencia y otros conocimientos), han perdido importancia.

Concepciones estructuralistas y semánticas

Los primeros empiristas lógicos intentaron formalizar las teorías de la física usando el lenguaje de la lógica, lo cual resultaba complicado. Patrick Suppes propuso una forma más intuitiva de ver las teorías, como familias de estructuras matemáticas.

En filosofía de la ciencia, el estructuralismo es un programa para reconstruir las teorías físicas. Fue propuesto por Joseph D. Sneed en 1971, uniendo ideas de Suppes, el racionalismo crítico y el positivismo lógico con la visión histórica de la ciencia. Wolfgang Stegmüller y Carlos Ulises Moulines ayudaron a difundir y mejorar esta idea.

Este enfoque se llama estructuralismo porque considera las teorías como estructuras, pero no tiene nada que ver con el estructuralismo del lenguaje.

Una teoría tiene una estructura conceptual, un ámbito de aplicación y restricciones basadas en la experiencia. Como las teorías no están aisladas, también se estudian las relaciones entre ellas, formando redes teóricas. Una de estas relaciones es la reducción, que es importante para la unidad de la ciencia. Aunque existan muchas teorías para explicar los mismos hechos, la unidad de la ciencia se mantiene si todas pueden reducirse a una sola teoría (o a unas pocas que no sean incompatibles). Esta relación es clave, por ejemplo, en la búsqueda de una Teoría del todo por parte de los físicos.

Moulines define la filosofía de la ciencia como la reflexión sobre las teorías. Dice que su estudio no es solo descriptivo ni prescriptivo, sino interpretativo. Las teorías científicas son construcciones culturales, pero esto no significa que la filosofía de la ciencia deba ser reemplazada por la sociología de la ciencia.

Otros filósofos, como Bas van Fraassen, Jesús Mosterín y Roberto Torretti, también han sido influenciados por las ideas de Suppes. Van Fraassen propuso una concepción semántica de las teorías, que aplicó al análisis de la mecánica cuántica.

Filosofía de la ciencia naturalizada

Para Ronald N. Giere (1938), el estudio de la ciencia también debería ser una ciencia: «La única filosofía de la ciencia posible es una filosofía de la ciencia naturalizada». Él cree que la filosofía no tiene las herramientas adecuadas para estudiar la ciencia en profundidad. Giere sugiere que la única forma legítima de entender la razón es a través de la ciencia. Propone su punto de vista como el inicio de una nueva disciplina, una epistemología naturalista y evolucionista, que reemplazará a la filosofía de la ciencia actual.

Larry Laudan (1941) propone cambiar el modelo jerárquico de toma de decisiones por un modelo reticulado. En el modelo jerárquico, los objetivos de la ciencia determinan los métodos, y estos determinan los resultados. En el modelo reticulado, cada elemento influye en los otros dos, y la justificación fluye en todas las direcciones. En este modelo, el progreso de la ciencia siempre está relacionado con el cambio de objetivos, y la ciencia no tiene objetivos estables.

Realismo frente a empirismo

El debate sobre si la ciencia nos muestra la realidad tal como es (realismo) o solo lo que podemos observar (empirismo) sigue abierto. Bas C. Van Fraasen (1941), un empirista y uno de los principales oponentes del realismo, cree que para aceptar las teorías solo se necesita que sean adecuadas a la experiencia. La ciencia debe explicar lo observado deduciéndolo de ideas que no necesitan ser verdaderas, excepto en los puntos que se pueden comprobar. Él llega a decir que «no hay razón para afirmar siquiera que existe una cosa tal como el mundo real». Esta es la idea del empirismo constructivo, para el cual lo importante no es lo real, sino lo observable.

Laudan y Giere tienen una postura intermedia. Laudan cree que no es cierto que solo el realismo explique el éxito de la ciencia. Giere propone que algunas ciencias, como la mecánica cuántica, son muy abstractas y usan modelos matemáticos complejos, por lo que son poco realistas. Otras ciencias, como la biología molecular, que estudian fenómenos naturales muy organizados, usan teorías muy realistas. Por eso, no se puede usar un único criterio de verdad científica.

Rom Harré (1927) y su alumno Roy Bhaskar (1944) desarrollaron el realismo crítico, una forma de pensamiento que busca continuar la lucha de la Ilustración contra las ideas irracionales y el racionalismo que simplifica demasiado. Ellos destacan que el empirismo y el realismo llevan a dos tipos diferentes de investigación científica. La línea empirista busca nuevas coincidencias con la teoría, mientras que la línea realista intenta entender mejor las causas y los efectos. Esto implica que el realismo es más compatible con el conocimiento científico actual.

Dentro de la corriente racionalista que se opone al neopositivismo está Mario Bunge (1919). Él analiza los problemas de varias formas de entender el conocimiento, desde el racionalismo crítico de Popper hasta el empirismo, el subjetivismo o el relativismo. Bunge es un realista crítico. Para él, la ciencia es falibilista (el conocimiento del mundo es provisional e incierto), pero la realidad existe y es objetiva. Además, se presenta como materialista, pero para evitar los problemas de esta doctrina, añade que se trata de un materialismo emergentista.

Sociología de la ciencia

La sociología de la ciencia o sociología del conocimiento científico es el estudio de la ciencia como una actividad social. Se enfoca especialmente en "las condiciones sociales y los efectos de la ciencia en las estructuras y procesos de la actividad científica y social".

Los sociólogos del conocimiento científico estudian cómo se desarrolla un campo científico y buscan identificar puntos donde hay ambigüedades o flexibilidad en la interpretación. Estas variaciones pueden estar relacionadas con factores políticos, históricos, culturales o económicos. Fundamentalmente, este campo no busca promover el relativismo ni atacar el proyecto científico; el objetivo del investigador es explicar por qué una interpretación tiene éxito sobre otra debido a las circunstancias históricas y sociales externas.

Esta área surgió a finales de los años 60 y principios de los 70, y al principio se practicaba casi exclusivamente en Gran Bretaña. Otros centros importantes para el desarrollo de este campo se encontraban en Francia, Alemania y los Estados Unidos. Entre los principales teóricos se incluyen Barry Barnes, David Bloor, Sal Restivo, Randall Collins, Gaston Bachelard, Harry Collins, Paul Feyerabend, Steve Fuller, Thomas Kuhn, Martin Kusch, Bruno Latour, Mike Mulkay, Derek J. de Solla Price, Lucy Suchman y Anselm Strauss.

Filosofía de la ciencia real

Algunos historiadores, como Thomas Kuhn, criticaron que la filosofía de la ciencia a menudo se ocupaba de problemas artificiales y alejados de la ciencia real. Por eso, varios filósofos de la ciencia actuales han intentado acercar sus análisis a los problemas que enfrentan los científicos hoy en día. Esto ha revitalizado la filosofía general de la ciencia y ha llevado al desarrollo de ramas especializadas, como:

- Filosofía de la física

- Filosofía de la ciencia de la computación

- Filosofía de las ciencias sociales

- Filosofía de la economía

- Filosofía de las matemáticas

- Filosofía de la psicología

- Filosofía de la química

- Filosofía de la biología

Filósofos como John Earman, Bernulf Kanitscheider, Jesús Mosterín, Lawrence Sklar, Elliott Sober, Roberto Torretti y Bas C. van Fraassen, así como muchos científicos como Lee Smolin, han contribuido a estas tareas.

Filosofías de las ciencias particulares

Matemáticas

La filosofía de las matemáticas es un área de la filosofía que busca entender y explicar los requisitos, el objeto, el método y la naturaleza de las matemáticas. Se puede abordar desde dos puntos de vista: el de los filósofos y el de los matemáticos. Desde la filosofía, el objetivo principal es aclarar los aspectos problemáticos en la relación entre las matemáticas y la filosofía. Desde las matemáticas, el interés principal es dar fundamentos sólidos al conocimiento matemático. Es importante recordar que, aunque estos dos enfoques pueden tener diferentes esquemas e intereses, no son opuestos, sino complementarios: «Cuando los matemáticos profesionales se ocupan de los fundamentos de su disciplina, se dice que se dedican a la investigación fundamental. Cuando los filósofos profesionales investigan cuestiones filosóficas relacionadas con las matemáticas, se dice que contribuyen a la filosofía de las matemáticas. Por supuesto, la distinción entre la filosofía de las matemáticas y los fundamentos de las matemáticas es un poco borrosa, y cuanta más interacción haya entre los filósofos y los matemáticos que trabajan en cuestiones sobre la naturaleza de las matemáticas, mejor».

- Según Jeremy Avigad (profesor de ciencias matemáticas y de filosofía en la Universidad Carnegie Mellon), “el conocimiento matemático ha sido considerado durante mucho tiempo como un paradigma del conocimiento humano con verdades que son a la vez necesarias y ciertas. Por eso, explicar el conocimiento matemático es una parte importante de la epistemología. Los objetos matemáticos, como los números y los conjuntos, son ejemplos claros de abstracciones, ya que los tratamos como objetos que no dependen del tiempo ni del espacio. Encontrar un lugar para este tipo de objetos en un marco más amplio del pensamiento es una tarea central de la ontología, o metafísica. El rigor y la precisión del lenguaje matemático se deben a que se basa en un vocabulario limitado y una gramática muy estructurada, y las explicaciones semánticas del discurso matemático a menudo sirven como punto de partida de la filosofía del lenguaje. Aunque el pensamiento matemático ha sido muy estable a lo largo de la historia, su práctica también ha evolucionado, y algunos desarrollos han causado controversia y debate; aclarar los objetivos básicos de esta práctica y los métodos adecuados es, por lo tanto, una tarea metodológica y fundamental importante que sitúa a la filosofía de las matemáticas dentro de la filosofía general de la ciencia.

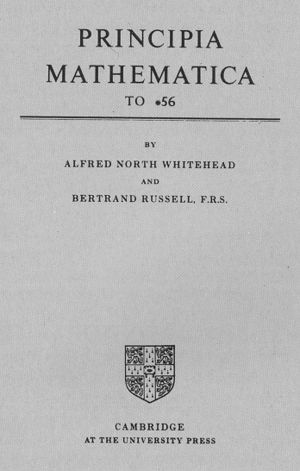

- Según Bertrand Russell, las matemáticas son una disciplina que, partiendo de sus partes más conocidas, puede ir en dos direcciones opuestas (una busca expandir el conocimiento, la otra darle fundamentos). Pero hay que entender que la diferencia no está en el tema, sino en el estado mental del investigador...(...)... así como necesitamos dos tipos de instrumentos, el telescopio y el microscopio, para ver mejor, también necesitamos dos tipos de instrumentos para mejorar nuestras capacidades lógicas: uno para avanzar hacia las matemáticas más complejas, y otro para ir hacia atrás, hacia los fundamentos lógicos de lo que damos por sentado en las matemáticas. Veremos que al analizar las ideas matemáticas comunes, se obtiene una nueva perspectiva, nuevas habilidades y formas de llegar a temas matemáticos completamente nuevos, al tomar nuevas rutas de avance, siguiendo nuestro viaje hacia atrás.

Como ya se ha dicho, estos enfoques no son contradictorios. En palabras de Imre Lakatos: «Al hablar de los esfuerzos modernos para establecer los fundamentos del conocimiento matemático, uno tiende a olvidar que es solo un capítulo en el gran esfuerzo por superar el escepticismo y establecer los fundamentos para el conocimiento en general. El objetivo de mi contribución es mostrar que la filosofía matemática moderna está profundamente arraigada en la epistemología general y solo se puede comprender en ese contexto». (énfasis de Lakatos).

Física

La filosofía de la física se refiere a las reflexiones filosóficas sobre cómo interpretar, entender y guiar las teorías físicas, así como la naturaleza de la realidad. Aunque las explicaciones estándar de las teorías físicas rara vez discuten los aspectos filosóficos, las ideas filosóficas de los científicos han sido muy importantes en el desarrollo de estas teorías. Esto fue notable a partir de Newton e Kant, y se volvió muy importante en el siglo XX, cuando la teoría de la relatividad llevó a un análisis detallado de temas que tradicionalmente eran estudiados por la filosofía, como la naturaleza del tiempo y el espacio. La filosofía de la física contribuye al criticar los resultados de la física, lo que a su vez la mejora.

En muchos aspectos, la física tiene sus raíces en la filosofía griega. Desde el primer intento de Tales de describir la materia, hasta la idea de Demócrito de que la materia debía reducirse a un estado inmutable, la astronomía ptolemaica de un firmamento cristalino, y el libro de Aristóteles Física (un libro temprano de física que intentaba analizar y definir el movimiento desde un punto de vista filosófico), varios filósofos griegos propusieron sus propias teorías sobre la naturaleza. La física se conoció como filosofía natural hasta finales del siglo XVIII.

Para el siglo XIX, la física se estableció como una disciplina distinta de la filosofía y de las demás ciencias. La física, al igual que el resto de la ciencia, se apoya en la filosofía de la ciencia y en su «método científico» para avanzar en el conocimiento del mundo físico. El método científico utiliza el razonamiento a priori (basado en la razón) y el razonamiento a posteriori (basado en la experiencia), así como la Inferencia bayesiana para medir la validez de una teoría.

El desarrollo de la física ha respondido a muchas preguntas de los primeros filósofos, pero también ha planteado nuevas preguntas. El estudio de las cuestiones filosóficas que rodean a la física, la filosofía de la física, incluye temas como la naturaleza del espacio y del tiempo, el determinismo y perspectivas metafísicas como el empirismo, el naturalismo y el realismo.

Muchos físicos han escrito sobre las implicaciones filosóficas de su trabajo, por ejemplo, sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica; por ejemplo, Laplace, que defendió el determinismo causal, y Schrödinger, que escribió sobre la mecánica cuántica. El físico matemático Roger Penrose ha sido llamado platonista por Stephen Hawking, una opinión que Penrose discute en su libro, El camino a la realidad. Hawking se refirió a sí mismo como un «reduccionista desvergonzado» y no estaba de acuerdo con las opiniones de Penrose.

Química

La filosofía de la química es una rama de la filosofía de las ciencias que estudia la metodología y las ideas fundamentales de la química (como la naturaleza de las sustancias químicas, el atomismo, el enlace químico y la síntesis). También se relaciona con aspectos generales de la filosofía de las ciencias, como el realismo científico, el reduccionismo, la explicación científica, los ciclos de la investigación científica y la modelización numérica o molecular.

Es una de las subdisciplinas más recientes de la filosofía de las ciencias, y solo hace unas pocas décadas ha empezado a llamar la atención de la comunidad científica.

Biología

La filosofía de la biología es una subdisciplina de la filosofía de la ciencia que se encarga de estudiar las ideas y consecuencias filosóficas (epistemológicos y ontológicos) de la biología. La historia de la biología, la sociobiología y la bioética son campos de investigación muy relacionados con la filosofía de la biología.

Algunos temas que se han estudiado y se estudian en la filosofía de la biología son las unidades de selección, la emergencia, el determinismo biológico, la reductibilidad de la biología, el reduccionismo genético, la epistemología evolucionista, el origen de la vida, el debate entre externalistas y internalistas, adaptacionistas y estructuralistas, y vitalistas y antivitalistas.

Psicología

La filosofía es la base de todas las ciencias. La psicología fue parte de ella hasta que se independizó alrededor de 1879 con el nacimiento de la psicofísica. Su significado literal es psyché-logos ("estudio de la mente"). Una rama de la filosofía es la filosofía de la ciencia, que, desde la división hecha por Ferrier en el siglo XIX entre ontología (estudio del ser) y epistemología (estudio del conocimiento), se encarga de analizar el conocimiento obtenido científicamente. Cada ciencia crea su propia forma de entender el conocimiento, basándose en sus características internas. Otra rama de la filosofía que se relaciona con la psicología y la epistemología es la filosofía de la mente.

En el caso de la psicología, según Jacob Robert Kantor, ha habido tres etapas en el desarrollo de sus ideas sobre el conocimiento: una primera que se ocupaba de cosas que no tienen lugar en el espacio, como el alma; una segunda que se basaba en el cuerpo y la mecánica, como las ideas de estímulo-respuesta y el procesamiento de información; y una tercera, que estudia las interacciones complejas entre el individuo y su ambiente. Parece que se ha llegado a un estudio más completo del objeto de conocimiento. Sin embargo, no todas las corrientes de la psicología actuales usan este enfoque de la misma manera, porque parten de diferentes ideas sobre el conocimiento que aún se debaten.

Economía

La filosofía de la economía es una rama que une varias disciplinas y que, desde una perspectiva más amplia, investiga los fundamentos del conocimiento, la existencia y los métodos de la ciencia económica. Examina la naturaleza y la justificación del conocimiento económico, la solidez de sus modelos y suposiciones, y cómo se relacionan la creación de teorías y la prueba con datos. Este campo analiza las implicaciones filosóficas en la economía normativa (que dice cómo deberían ser las cosas), incluyendo la economía del bienestar y la justicia distributiva. También compara los diferentes enfoques metodológicos de la disciplina, desde el realismo científico hasta el formalismo matemático, el empirismo o el racionalismo. Además, la filosofía de la economía se conecta con la filosofía de las matemáticas y la lógica (que incluye la metalógica, la lógica matemática y la filosofía del lenguaje), la filosofía de la computación (incluyendo la filosofía de la inteligencia artificial), la filosofía de las ciencias sociales y la filosofía de la mente. Así, define su alcance y sus conexiones con otras áreas importantes del pensamiento filosófico, como la ética en la economía moral.

Ramas de la filosofía de la economía

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Philosophy of science Facts for Kids

En inglés: Philosophy of science Facts for Kids