Historia de la plaza Mayor de Madrid para niños

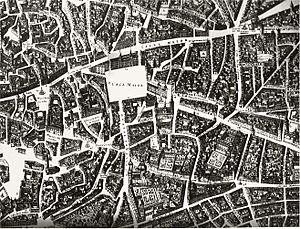

La historia de la plaza Mayor de Madrid es el relato de los cambios y eventos importantes que han ocurrido en esta famosa plaza de Madrid desde el siglo XVI. La plaza Mayor surgió de un terreno que antes era una laguna, que al secarse se conoció como la plaza del Arrabal. Este espacio abierto, con forma de rectángulo, se encuentra en el centro histórico de lo que se llama el Madrid de los Austrias.

La idea de crear esta plaza fue del rey español Felipe II, y la construcción fue continuada por sus sucesores: Felipe III y Carlos II. La plaza Mayor, situada cerca de la popular Puerta del Sol, ha sido un lugar muy importante para reuniones y mercados. A lo largo de su historia, la plaza sufrió tres grandes incendios en 1631, 1672 y 1790, que transformaron su apariencia. Diferentes arquitectos trabajaron en su rediseño, lo que le dio estilos variados como el clasicismo y el barroco.

Con el tiempo, la plaza Mayor de Madrid ha cambiado sus funciones. Pasó de ser el centro de la Corte y la Villa a ser un punto clave del barrio histórico y un lugar de paso para turistas. Sus 12.000 metros cuadrados sirvieron como mercado de alimentos durante la semana y como escenario para celebraciones reales y eventos religiosos en el siglo XVIII. En el siglo XIX, la Puerta del Sol y luego la Gran Vía tomaron más protagonismo. En los años sesenta del siglo XX, se realizó una gran remodelación que duró cinco años y le dio el aspecto que tiene hoy. Desde los años 20, la plaza alberga un mercado dominical de filatelia y numismática, así como un mercado de Navidad en diciembre y exposiciones culturales.

Contenido

¿Cómo era el lugar antes de la Plaza Mayor?

La historia de Madrid comenzó en el siglo IX con la construcción de una fortaleza musulmana que aprovechaba las defensas naturales del Manzanares. Cuando los cristianos tomaron el poblado en el siglo XI, la población creció. La visita de los reyes castellanos y la construcción de una muralla defensiva en el siglo XII mostraron que la ciudad estaba en constante crecimiento. Aunque la ciudad estaba amurallada, creció hacia el este, fuera de sus muros, debido a su economía.

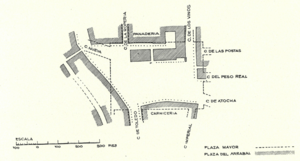

Fuera de la ciudad amurallada había una laguna llamada de Luján. Cuando esta laguna se secó, dejó un gran espacio donde la gente del nuevo barrio, o arrabal, podía reunirse. Así, desde el siglo XIII, este lugar se empezó a llamar Plaza del Arrabal. Aquí se realizaban las actividades comerciales de los gremios de Madrid. Este espacio, donde más tarde se construiría la plaza Mayor, era el punto de encuentro de los caminos que venían de la calle de Atocha y la calle de Toledo. En el siglo XV, Madrid tenía unos cinco mil habitantes, menos que otras ciudades castellanas.

La Plaza del Arrabal: Un Mercado Antiguo

Este amplio espacio, conocido como plaza del Arrabal, era el principal mercado de la villa. Tenía una primera casa con soportales que servía para organizar el comercio. La plaza no estaba cerrada, no era muy grande y su forma era irregular. Se sabe que allí se vendían productos artesanales, aceite y vino. Cuando la Corte se trasladó a Madrid, la población creció y se necesitaron más espacios para el comercio. Otros lugares como la Puerta Cerrada y la Puerta de Guadalajara también tenían funciones similares.

En 1541, una vecina de la Plaza del Arrabal de Santa Cruz decidió cambiar la fachada de su casa, añadiendo un soportal de columnas de granito. Esta idea gustó tanto que el Ayuntamiento decidió aplicarla al resto de la plaza, encargando al alarife y maestro mayor de obras Antonio Sillero un diseño uniforme. Esto marcó el inicio de la construcción de los soportales en la futura plaza.

La plaza del Arrabal era un mercado desordenado de diversas mercancías y alimentos. En 1565, el corregidor Francisco de Sotomayor escribió un informe sobre la necesidad de reformar la plaza debido al mal estado de algunas casas. Mencionó una casa dedicada a la panadería y otra a la carnicería. La plaza también era famosa por las primeras procesiones del Corpus Christi.

La llegada de la Corte a Madrid

Felipe II comenzó en 1561 los preparativos para trasladar la Corte de Toledo a Madrid. Este cambio hizo que más nobles se mudaran a la ciudad. Cuando la futura esposa de Felipe II llegó a Madrid el 26 de noviembre de 1570, las calles se adornaron para recibirla, pero la Plaza del Arrabal no estaba en el recorrido.

El cronista López de Hoyos describió esta entrada real, mencionando la Puerta de Guadalajara como la entrada principal, sin describir la Plaza del Arrabal. Los funcionarios Luis Gaytán de Ayala y Agustín Ximénez Ortiz pusieron la Plaza del Arrabal en el centro de atención para futuros cambios urbanísticos. Gaytán de Ayala propuso un plan de renovación de la plaza en 1581. En ese mismo año, el alarife Juan de Valencia hizo un plano de la Plaza del Arrabal, mostrando cómo era el espacio a finales del siglo XVI.

Los estudios de Juan de Valencia llevaron a una propuesta que se envió a Lisboa, donde residía Felipe II. Juan de Herrera respondió con un memorándum. Juan de Valencia se reunió con Ayala y Ximénez en marzo de 1582. En esta reunión, se aprobó la demolición de una manzana de casas para despejar y nivelar la zona, haciendo de la Plaza de Madrid un espacio cuadrado.

La Construcción de la Plaza Mayor

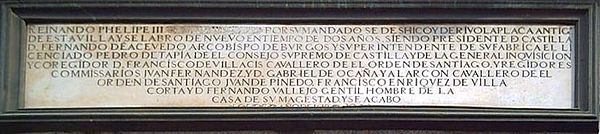

El mal estado de la Plaza del Arrabal llevó a Felipe III a decidir, a principios del siglo XVII, renovar el espacio urbano. Esto significaba demoler los edificios existentes y construir una nueva plaza adecuada para una corte real poderosa. El primer arquitecto encargado de este proyecto fue Juan Gómez de Mora, uno de los mejores alumnos de Juan de Herrera. Juan de Mora comenzó en 1617, tardó dos años en completar su diseño, que terminó en 1619 y costó 900.000 ducados.

Los primeros pasos y derribos

El informe de Ayala mencionaba que el proyecto de demolición se financiaría con las contribuciones de los vecinos. El 8 de abril de 1582, se decidió derribar la manzana. Los habitantes se mudarían a viviendas adaptadas en la cercana Plaza de Santa Cruz. Sin embargo, la demolición se retrasó hasta que la financiación del proyecto estuvo clara. Una Real Provisión de Felipe II, fechada el 17 de septiembre de 1593 en Barcelona, permitió a unos comerciantes establecer sus puestos en la Plaza del Arrabal. Los derribos de la manzana comenzaron a finales de febrero de 1583. Tras su regreso de Lisboa, Felipe II emitió en junio de ese mismo año dos decretos reales que permitían al Ayuntamiento financiar las obras. En el primero, concedía una compensación a los vecinos de las casas derribadas; en el segundo, concedía una suma a un vecino para que embelleciera su fachada hacia la plaza. En mayo de 1583, los terrenos ya estaban completamente derribados. Ximénez Ortiz supervisó las obras de derribo y detuvo la reconstrucción de las nuevas casas al ver que no se hacían según lo acordado.

La participación de Juan de Valencia en el diseño inicial y en los detalles de la reforma arquitectónica de la plaza Mayor y de la cercana Plaza de Santa Cruz fue clave para lograr un diseño uniforme. Vigiló la altura de los nuevos edificios, el uso de los materiales, los colores de las fachadas y el tamaño de los balcones. Algunas de las nuevas reformas hicieron que el alarife Antonio Sillero, que había trabajado antes en la Plaza del Arrabal, regresara para colaborar con su sobrino Diego Sillero. Un incendio en la Puerta de Guadalajara en 1579 influyó en el trabajo de Juan de Valencia y en el diseño de las calles de acceso a la plaza Mayor. Las reformas en los alrededores de la plaza también hicieron que el precio de las viviendas aumentara.

La Casa de la Carnicería

Tras las sugerencias de 1565, el corregidor Francisco de Sotomayor propuso una casa dedicada exclusivamente a la venta de carnicería. La primera construcción se realizó en el lado sur de la plaza para servir como carnicería de la villa. En el siglo XVI, la venta de verduras se hacía en puestos instalados en la cercana Puerta del Sol. En el incendio de 1631, el lado sur de la plaza quedó muy dañado y la fachada quedó inutilizada. Hoy en día, su fachada es similar a la de los demás edificios de la Plaza. Se distingue por dos chapiteles en el tejado y un ático entre ellos.

La Casa de la Panadería

La construcción de la Casa de la Panadería en el lado norte fue posterior a las primeras reformas de ampliación durante la primera década del siglo XVII. Esta casa es hoy uno de los símbolos del Madrid de los Austrias. Se terminó de construir en 1612. La construcción tuvo algunas complicaciones debido al traslado de la Corte de los Habsburgo a Valladolid entre 1601 y 1606. La razón principal de su construcción fue una crisis de abastecimiento de pan en Madrid en 1589.

Estas protestas causadas por la mala distribución del pan en la capital hicieron que el corregidor Luis Gaytán propusiera una gran panadería, un lugar para almacenar trigo y harina. El proyecto necesitaba financiación especial, y Gaytán sugirió cubrir los gastos con impuestos sobre los alquileres y propiedades de la Villa. El proyecto se encargó al alarife Diego Sillero, quien firmó el contrato de construcción el 26 de abril de 1590. Este contrato mencionaba los diseños iniciales de Juan de Valencia. Los primeros diseños de la Casa de la Panadería se comunicaron a Felipe II oficialmente en junio de 1590. Los comentarios posteriores muestran que Felipe II siguió de cerca la evolución de las obras. Entre sus consejos, sugirió que el diseño tuviera soportales en la parte frontal, quizás inspirándose en los soportales de la Basílica del Monasterio de El Escorial. Sillero se aseguró de que los soportales fueran de piedra, como quería el rey, en lugar de madera. La Junta finalmente ordenó la construcción del edificio de la Panadería a mediados de mayo de 1592. Se tuvieron que derribar algunas casas para su construcción. Sillero trabajó en la Panadería durante varios años, combinando este trabajo con otras obras cercanas a la plaza. En septiembre de 1598, cuando Sillero encargó veintidós balcones de hierro forjado, las obras estaban muy avanzadas. Las dos torres de la Panadería se terminaron con pizarra, al estilo de las casas de los Países Bajos de la época, a finales de 1598.

Justo antes de que el edificio se terminara, y con Felipe III recién ascendido al trono tras la muerte de Felipe II, la corte se trasladó a Valladolid. En 1600, Sillero supervisaba algunas obras en Madrid, incluida la Real Casa de la Panadería. El traslado a Valladolid hizo que la construcción de la Plaza pasara a un segundo plano, y los gastos se redirigieron a la nueva capital.

La parte baja de esta ala norte se destinó a panadería, mientras que las salas y balcones del piso principal se reservaron para que los Reyes pudieran ver las fiestas de toros. El incendio del 10 de agosto de 1672 destruyó todo el edificio. El arquitecto José Jiménez Donoso se encargó de la reconstrucción, con el objetivo de mantener el diseño original de Sillero. En 1732, las oficinas del Peso Real se trasladaron a este edificio. La Casa de la Real Panadería se construyó con cuatro pisos de altura, mientras que los edificios circundantes tenían cinco. En la parte superior, en el centro de la fachada, se encuentra el Escudo de España con los símbolos de la época de Carlos II.

|

El edificio de la Panadería fue afectado por los tres incendios posteriores en la plaza Mayor. En todos ellos fue reconstruida por diferentes arquitectos que mantuvieron el estilo original. En 1987, el Archivo de Villa se trasladó al Centro Conde Duque desde la Casa de Panadería, donde había estado desde el siglo XIX.

El ritmo de la plaza terminada

El 4 de septiembre de 1620, con la calle Nueva (hoy Calle de Ciudad Rodrigo) aún sin terminar, Juan Gómez de Mora declaró que la obra de la plaza Mayor estaba finalizada. En 1634, Felipe IV autorizó la construcción de una nueva calle de acceso en la Casa de la Panadería para facilitar el acceso exclusivo de los carruajes de la Familia Real desde la calle Mayor.

Los Incendios que Transformaron la Plaza

La plaza Mayor sufrió tres grandes incendios que cambiaron su forma. Después del incendio de 1790, la plaza adoptó su aspecto actual: una plaza con soportales de forma rectangular, de 129 metros de largo por 94 metros de ancho. El último incendio fue tan devastador que se encargó al arquitecto Juan de Villanueva un proyecto completo de reconstrucción. Villanueva decidió reducir la altura de las fachadas en dos pisos y cerró completamente el espacio de la Plaza, a la que solo se podía acceder por grandes arcos. Después del incendio de 1790, la Plaza quedó con su diseño y organización actuales. Hubo otro incendio menor en 1804, que alarmó a la población por el recuerdo de los anteriores.

El primer incendio: 1631

El primer incendio ocurrió la noche del 6 al 7 de julio de 1631, causado por chispas de un horno en una casa privada. El fuego estuvo incontrolado durante tres días y causó trece muertes. El lado sur de la Plaza quedó destrozado. Casi treinta casas, desde el Arco de Toledo hasta la calle de Botoneras, fueron derribadas, incluyendo la Real Casa de la Panadería. Unas veinticuatro casas resultaron afectadas. El fuego se extendió rápidamente, y las cubiertas de plomo que se habían añadido en 1621 se fundían, haciendo casi imposible la extinción. Este incendio fue tan grave que el propio Felipe IV y el Conde-Duque de Olivares acudieron al lugar debido a la cercanía con el Alcázar. Se llevaron imágenes religiosas para pedir que el incendio se detuviera. Se construyeron altares improvisados en los balcones para evitar que el fuego se propagara de casa en casa. Las casas afectadas llegaban hasta la calle de Toledo y la Imperial. El 8 de julio, el Ayuntamiento se reunió para buscar supervivientes.

Para detener el fuego, se requisaron las vasijas de los aguadores y se usó agua de pozos privados y fuentes públicas cercanas. Las autoridades estuvieron atentas para evitar robos. A pesar de todo, en junio del mismo año, se celebró una corrida de toros por Santa Ana, rodeada de edificios ennegrecidos. El rey y toda la corte asistieron. Un año después, se organizó una ceremonia pública en la esquina suroeste de la Plaza. La Plaza no se había restaurado completamente en 1633, y los vecinos reclamaban al ayuntamiento por reparaciones sin terminar. Durante estos años, las fiestas reales dejaron de celebrarse en la Plaza, y se trasladaron a otros lugares, como el Retiro. El arquitecto Juan Gómez de Mora fue el encargado de la reconstrucción y, entre sus primeras acciones, ordenó cambiar las cubiertas de plomo por teja.

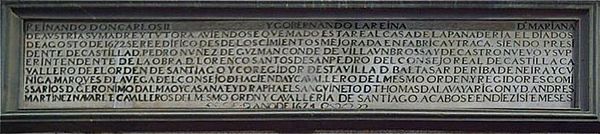

El segundo incendio: 1672

En 1672, la Real Casa de la Panadería se quemó por completo y tuvo que ser reconstruida por el arquitecto Tomás Román y su equipo. El incendio fue de tamaño similar al anterior y causó gran pánico en Madrid. En 1674, después de diecisiete meses de obras, la Casa de la Panadería fue restaurada. La financiación provino de impuestos reales y municipales aprobados por Mariana de Austria. Después de la restauración, el edificio tenía soportales sostenidos por pilares de piedra, una fachada con 33 balcones y dos torres laterales con chapiteles.

|

En esta reconstrucción de la Casa de la Panadería, se mejoró la escalera de acceso real a los balcones. Los balcones de este edificio se convirtieron en un lugar habitual para ver las celebraciones, y en esta reconstrucción se puso énfasis en su uso por parte de la realeza. También se abrió una calle para facilitar el acceso de los carruajes reales a la Plaza.

El tercer incendio: 1790

La noche del 16 de agosto de 1790, ocurrió el tercer incendio. Es considerado el más desastroso de los tres, destruyendo completamente un tercio de la plaza, principalmente el lado occidental. Los incendios de casas eran frecuentes a finales del siglo XVIII porque se usaba mucha madera en su construcción. La reconstrucción anterior de la plaza, después del segundo incendio de 1672, había usado mucha madera, lo que hizo que la plaza Mayor fuera vulnerable a este nuevo desastre. Había pocos medios para apagar el fuego, y su fuerza aumentó durante los tres días que duró. La única solución fue derribar edificios cercanos para crear cortafuegos y detener el avance.

El Arquitecto Mayor de la Villa, Juan de Villanueva, fue asignado para reconstruir la nueva plaza Mayor de Madrid. Villanueva reformó la construcción usando principalmente piedra y ladrillo, sin andamios de madera. Mantuvo el diseño inicial de Juan Gómez de Mora. Eliminó el quinto piso de altura en los lados de la plaza, armonizándolos con los de la Casa de la Panadería. Juan de Villanueva redactó una orden municipal para prevenir incendios. Proyectó el cierre completo de la Plaza, incluyendo arcos en las calles que desembocaban en ella. La reconstrucción de la plaza continuó hasta 1854, después de la muerte de Villanueva. Algunos de sus colaboradores fueron Antonio López Aguado y Custodio Moreno.

El cuarto incendio: 1804

Hubo un cuarto incendio casi sin consecuencias el 26 de noviembre de 1804, pero los bomberos del cuartel Suizo lograron controlarlo rápidamente.

Usos y Celebraciones en la Plaza

Desde sus inicios, la plaza tuvo dos funciones claras: ser un espacio para el comercio y un lugar para diversas celebraciones, tanto reales como populares. A lo largo de la historia, estas costumbres y usos han ido cambiando. Después de la construcción de la Plaza, los soportales se llenaron de comercios más especializados.

Corridas de Toros

La plaza se usaba, desde sus inicios como Plaza del Arrabal, para celebrar diversas corridas de toros y de rejoneo. Este espectáculo creció en popularidad desde el siglo XV y tuvo un gran momento en el siglo XVIII, siendo habituales las fiestas de toros en la Plaza. Se celebraban dos tipos de corridas de toros: las normales, para el público en general, y las reales, reservadas para personas importantes de la Corte. Las primeras eran organizadas por el Concejo de la Villa, y las segundas por los encargados del protocolo y fiestas de la Corte, siendo generalmente más lujosas. Las corridas populares se solían celebrar en fechas como San Juan (junio), Santa Ana (agosto) y luego San Isidro (mayo), San Pedro y San Pablo. Para las celebraciones, la plaza se preparaba con tendidos de madera que cerraban el espacio, creando un ruedo rectangular. Los nobles se colocaban en la Real Casa de la Panadería, y la Guardia Real alrededor. En las calles que entraban a la Plaza sin arco, se construían casas temporales de madera con balcones, llamadas «claros».

Los dueños de las casas alrededor de la plaza solían alquilar sus balcones. Se celebraban varias corridas al día; las de la mañana eran menos populares, siendo las de la tarde las más importantes socialmente y con mayor presencia de autoridades. Dependiendo de la suerte, cada toro podía durar entre dos minutos y una hora. Después de la muerte del toro, se retiraba en carreta, hasta que el corregidor Juan de Castro y Castilla decidió en 1623 arrastrar el toro con mulas. Tres mulas en las corridas normales y seis en las Reales. Muchos toreros se hicieron famosos en las fiestas de toros de la plaza Mayor. Uno de ellos fue Pedro de Vergel, quien en el siglo XVI fue personaje de una comedia de Lope de Vega titulada El mejor mozo de España. Otros toreros fueron: Juan de Tassis y Peralta y Juan de Valencia.

Ceremonias Públicas

Estos actos públicos de carácter solemne se realizaron en diversas ocasiones. Consistían en largas ceremonias que, por lo general, comenzaban temprano por la mañana y terminaban al anochecer. Lo que se celebraba en la Plaza era el acto público del juicio de personas procesadas por el Santo Tribunal de la Inquisición. Consistía en la lectura de argumentos y defensas, la descripción del proceso y la proclamación de la sentencia. La Plaza se decoraba como un teatro, y no se solía usar toda la superficie, sino una parte de ella. A veces, los asistentes llegaban días antes para asegurarse un buen lugar. En 1624 se celebró la primera de estas ceremonias en la Plaza. Otra se celebró un año después del primer incendio, en 1632. Solo se celebraron dos de estas ceremonias en el siglo XVII en la plaza Mayor.

Celebraciones diversas

Entre las celebraciones, destacan los juegos públicos como los estafermos medievales que se realizaban en la plaza del Arrabal. También los juegos de cañas, muy populares en el siglo XVII, de los que existe una ilustración en un cuadro de Juan de la Corte. Las encamisadas del carnaval, que eran fiestas de equitación y se describen mucho en la literatura del Siglo de Oro. Dentro de las celebraciones populares estaban las mascaradas que los gremios hacían en carnaval. Las luminarias y fuegos artificiales, que comenzaron en el siglo XVII y aumentaron su popularidad en el siglo XVIII. También se hicieron representaciones teatrales y bailes. En algunas ocasiones, eran celebraciones nacionales por algún suceso, como la victoria en Fuenterrabía en 1638 de las tropas españolas.

Entre las celebraciones religiosas, la Plaza era un punto de paso, y a veces de reunión, de procesiones. Cuando la Plaza era un punto de paso, se construían altares temporales de madera y telas, cada vez más lujosos. Una celebración que ha quedado en la historia de la Plaza son los fuegos artificiales, la quema nocturna de castillos de fuego y mascletás diurnas. Los costos de algunas celebraciones con fuegos artificiales eran muy altos, y a menudo recaían sobre el Ayuntamiento. Otros fuegos fueron la causa de incendios que transformaron la Plaza. De la misma forma, la Plaza fue escenario de protestas populares.

El Siglo XIX en la Plaza Mayor

La plaza Mayor, como espacio público, reflejó las ideas de cada época. En 1812, se llamó "Plaza de la Constitución". Durante el reinado de Fernando VII, se denominó "Plaza Real", para volver a ser plaza Mayor en 1820. La Primera República en 1873 la llamó "Plaza de la República", mientras que en el periodo de restauración borbónica en España regresó el nombre de "Plaza de la Constitución". A pesar de estos nombres oficiales, la gente siguió llamándola "plaza Mayor". A mediados de este siglo, se convirtió en un lugar agradable y elegante para pasear, con árboles y jardines en su interior.

La estatua ecuestre de Felipe III

En el centro de la plaza se encuentra la estatua ecuestre de Felipe III, que fue iniciada por el escultor italiano Juan de Bolonia (Giambologna) y terminada por su alumno Pietro Tacca en 1616. Fue un regalo al rey español, entonces Gran Duque de Florencia, y originalmente estaba en las afueras de Madrid, en la Casa de Campo. Fue en 1848 cuando Isabel II ordenó su traslado a la plaza Mayor. Actualmente, en el pedestal, hay una inscripción que dice:

"La reina doña Isabel II, a solicitud del Ayuntamiento de Madrid, mandó colocar en este sitio la estatua del señor rey don Felipe III, hijo de esta villa, que restituyó a ella la corte en 1606, y en 1619 hizo construir esta plaza Mayor. Año de 1848".

En las reformas realizadas a mediados del siglo XX, se pensó en mover la estatua ecuestre unos veinte metros hacia la Casa de la Carnicería, pero finalmente no se hizo.

La Plaza Mayor en la Modernidad

Durante el periodo de la Segunda República, la ciudad se transformó y la Plaza también se adaptó a los nuevos tiempos. En esta época, la Plaza tenía un jardín público con árboles, parterres y fuentes. Estos elementos quizás dejaban poco espacio para los paseantes o para celebrar eventos. Fue en estos primeros momentos cuando se presentaron las primeras ferias filatélicas en los soportales de la Plaza. La imagen de la filatelia, numismática, vitolas de puros, calendarios de bolsillo y notafilia diversa como mercado dominical y festivo para coleccionistas data de los años 20.

A principios del siglo XX, comenzó a crecer un tipo de comercio especializado en los soportales. Así, la "Platería Villechenous" se instaló en la esquina con la calle de la Sal en 1906. Más tarde, se ubicó "El Gato Negro", la primera tienda en vender lana al peso en España. En la zona opuesta de Cuchilleros, la librería "Zamora" fue fundada por Olegario Zamora Torres en 1884.

Periodo de posguerra

El arquitecto Juan Cristóbal se encargó de restaurar la estatua ecuestre de Felipe III, que finalmente volvió a su posición central en la Plaza. En 1950, muchas líneas de tranvía de Madrid tenían su inicio en la Plaza, y en 1953, la Plaza dejó de tener tránsito de tranvías. El arquitecto Leopoldo Torres Balbas publicó un estudio en 1958 que proponía usar pizarra para reformar la plaza. La afluencia de vehículos crecía en el centro de la ciudad, y pronto la Plaza se empezó a usar como aparcamiento de coches, dejando de serlo en 1966. Al año siguiente, comenzaron las obras para el aparcamiento subterráneo y los túneles de acceso, que terminaron en 1969.

La Cabalgata de Reyes Magos de Madrid había terminado tradicionalmente en la Plaza de la Villa. En 1969, por primera vez, lo hizo en la plaza Mayor. La aparición de las tiendas navideñas en la plaza se remonta a finales del siglo XIX. Aunque es tradicional la venta de objetos como zambombas, figuritas para belenes y turrones en la cercana Plaza de Santa Cruz. Poco a poco, la Plaza fue adquiriendo la costumbre de ser un mercado navideño a mediados de diciembre.

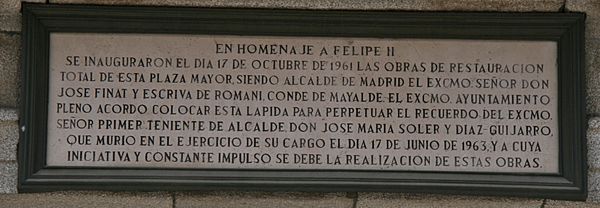

Reforma de los años 60

Un intento de reforma comenzó cuando el Primer Teniente de Alcalde José María Soler Díaz-Guijarro envió un escrito al Consistorio de la Villa el 30 de junio de 1956, solicitando una reforma de la plaza. Este escrito pedía una organización urbanística y una mejora del suelo, así como la regulación de la venta ambulante. Destacaba el mal estado de muchos de los edificios cercanos. Una vez autorizada la iniciativa de la reforma, se eligieron a los arquitectos municipales encargados: Enrique Ovilo Llopis y Manuel Herrero Palacios (encargado del diseño de la iluminación). Estos arquitectos propusieron renovar las cubiertas, revocar las fachadas y pavimentar la plaza con piedras de tres colores. Se acordó mover el monumento ecuestre de Felipe III veintiséis metros de la fachada oeste, aunque este movimiento finalmente no se realizó. En el trabajo de las cubiertas, se decidió levantarlas y uniformar su aspecto con mucha pizarra, que ocultó las buhardillas. En las fachadas, se consolidaron los balcones y se taparon grietas. También se restauraron los frescos de Claudio Coello.

El pavimento necesitó un gran movimiento de tierras para nivelar el terreno. Se retiraron grandes cantidades de tierra y se taparon galerías y pozos antiguos. Se instaló una nueva red de saneamiento y se amplió la red eléctrica. Antes, la plaza tenía una pendiente que conectaba la calle de Toledo con las calles Siete de Julio y Felipe III. Después de esta nivelación, se construyeron escaleras para compensar los desniveles. Se colocaron más de medio millón de adoquines de pórfido, caliza y granito rojo de Ávila (conocido como "piedra sangrante"), que forman el pavimento ajedrezado. Se renovó el antiguo reloj, instalado en 1881, que estaba en la Iglesia del Buen Suceso.

|

El reloj que existe en la torre izquierda de la Casa de la Panadería se colocó durante esta reforma de los años setenta. Este nuevo reloj, con una esfera de 1.67 metros de diámetro (hecha de granito rojo de Ávila y números de bronce), tiene un carillón de once campanas. Este reloj tocaba el Ángelus y al mediodía sonaba con el carillón el Ave María del compositor español Tomás Luis de Victoria, que fue organista en las Descalzas Reales. Se eligió la música de este compositor para el mediodía por haber sido compositor de la Corte de Felipe II. A las nueve de la noche, el carillón tocaba un motete atribuido a Carlos V. Gracias al diseño del arquitecto Herrero de Palacios, en junio de 1970, la Plaza se convirtió en escenario de celebraciones medievales. La iluminación de los ciento siete faroles a lo largo de la Plaza, uno por soportal, se instaló a finales de los años sesenta. A mediados de los años setenta, Televisión Española grabó una de sus primeras series en una esquina de la Plaza, titulada Este señor de negro, protagonizada por José Luis López Vázquez.

Finales del Siglo XX

Después de la restauración, se abrieron los respiraderos en la zona sur de la Línea 5 del Metro de Madrid. En la Real Casa de la Panadería, en 1992, se restauró su fachada. Después, el pintor Carlos Franco realizó un programa de imágenes que combinan elementos relacionados con la historia, el uso y los motivos de la creación de la Plaza. Todos los motivos se inspiraron en la mitología griega, centrándose en la diosa Cibeles y la celebración de sus bodas.