Pueblo mapuche para niños

Los mapuches (que significa "gente de la tierra" en su idioma, el mapudungún) son el pueblo indígena más grande de Chile y Argentina. A veces se les llamó araucanos, un nombre que les dieron los españoles. También se les conoció como reches en el siglo XVI.

El término mapuche incluye a todos los grupos que hablaban o hablan mapudungún. Esto abarca a varios grupos que se unieron a la cultura mapuche entre los siglos XVIII y XIX. Esto ocurrió por la expansión e influencia cultural mapuche hacia las llanuras de Argentina. En Argentina, se ha discutido si los mapuches son originarios solo del sur de Chile. Sin embargo, hallazgos arqueológicos muestran que los mapuches vivieron al este de la Cordillera de los Andes hace unos 900 años. Se han encontrado cerámicas antiguas en las provincias argentinas de Neuquén y Río Negro.

Datos para niños Mapuches |

||

|---|---|---|

Mujeres mapuches de Tirúa en 2015

|

||

| Otros nombres | Araucanos, huilliches, lafkenches, moluches, pehuenches. Históricos: Aucas, chilenos, cuncos, juncos, pampas, picunches, promaucas, reches. |

|

| Ubicación | Argentina y Chile (mayoría) | |

| Descendencia | 1 928 479 | |

| Idioma | Español Mapudungún |

|

| Religión | Cristianismo Religión mapuche |

|

| Etnias relacionadas | Huilliches, Picunches, Cuncos | |

| Asentamientos importantes | ||

| 1 745 147 | ||

| 145 783 mapuches, 23 416 mapuches tehuelches, 14 133 ranqueles | ||

Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, encontraron a los mapuches entre el valle de Aconcagua y el centro de la Isla Grande de Chiloé en Chile. Los grupos del norte de Chile, llamados picunches, estaban influenciados por el Imperio inca. La mayoría de ellos fueron sometidos por los conquistadores.

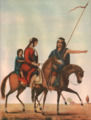

Sin embargo, los mapuches que vivían al sur del río Maule se enfrentaron con éxito a los incas. La resistencia a los españoles en la Guerra de Arauco fue muy larga al sur del Río Biobío. Los mapuches aprendieron a usar el caballo de manera destacada, lo que fue importante para su cultura. Desde mediados del siglo XVII, se establecieron fronteras y acuerdos de paz periódicos.

A finales del siglo XIX, los mapuches fueron sometidos por Chile y Argentina. Esto ocurrió a través de campañas militares. Miles de personas perdieron la vida y sus tierras. Fueron trasladados a "reducciones" o "reservaciones", y el resto de sus tierras fueron vendidas. En los siglos XX y XXI, han pasado por un proceso de adaptación a las sociedades de ambos países. Aún existen manifestaciones de su cultura y reclamos por la propiedad de la tierra.

Su economía tradicional, basada en la caza y la agricultura, cambió a una economía agrícola y ganadera. Esto ocurrió en los siglos XVIII y XIX. Después de ser reubicados a la fuerza, se convirtieron en un pueblo campesino. Hoy en día, muchos mapuches viven en ciudades, especialmente en Santiago de Chile y Temuco. Sin embargo, mantienen lazos con sus comunidades de origen.

La población mapuche a menudo enfrenta dificultades en Chile y Argentina. Esto se ve en menores niveles de educación e ingresos, y más desempleo. Sus índices de pobreza son más altos que el promedio nacional en Chile. En ambos países, algunas iniciativas para recuperar sus tierras históricas han sido rechazadas por gobiernos y empresas.

Contenido

- Etimología: ¿De dónde viene el nombre Mapuche?

- Idioma: El Mapudungún

- ¿Dónde viven los mapuches hoy?

- Grupos y territorios mapuches

- Historia: Un recorrido por el tiempo

- Cultura: Tradiciones y expresiones

- Gastronomía: Sabores de la tierra

- Galería de imágenes

- Véase también

Etimología: ¿De dónde viene el nombre Mapuche?

Desde el siglo XVIII, el nombre que los mapuches se dan a sí mismos en su idioma es mapuche o mapunche. Viene de mapu que significa 'tierra' o 'país', y che que significa 'persona' o 'gente'. Así, mapuche significa "gente de la tierra" o "nativos".

Antes del siglo XVIII, se llamaban a sí mismos che ('gente') o reche ('gente verdadera'). A los europeos los llamaban wingka.

El nombre aucas viene de la palabra quechua awqa, que significa 'salvaje', 'rebelde' o 'enemigo'. Este nombre se lo dieron los incas o los españoles. Los incas ya habían llamado purumauca a la gente del sur del río Cachapoal. Los españoles adoptaron el término "auca".

El nombre araucanos fue muy usado en la historia hasta el siglo XIX. Aunque todavía se usa, los mapuches no lo aceptan. "Araucano" podría venir de "Arauco", el nombre que los españoles daban a la tierra que habitaban. Se cree que "Arauco" podría venir de la palabra mapuche ragko, que significa 'agua gredosa'. Los españoles habrían usado este nombre para la gente de un lugar así, y luego se extendió a todos los pueblos de la zona.

Los mapuches no quieren que se use el nombre "araucano" porque fue un nombre dado por sus enemigos. Sin embargo, la palabra awqa fue adoptada por los mapuches como awka, con el significado de 'indómito', 'salvaje' o 'valiente'.

Idioma: El Mapudungún

* Cifra calculada: 16.7% de 145.783 personas que se reconocen mapuches (Gráfico 15, p.24 del censo de 2022)

El mapuche, mapudungún o mapuzungún (del autoglotónimo mapudungun o mapuzugun ‘lengua de la tierra’), también llamado araucano es el idioma de los mapuches, un pueblo amerindio que habita los actuales países de Chile y Argentina. Su número de hablantes activos se estima entre 100 000 y 200 000 y el número de hablantes pasivos en unas 100 000 personas más.

Ha influido en el léxico del español en su área de distribución y, a su vez, el suyo ha incorporado préstamos lingüísticos del español y del quechua. No ha sido clasificada satisfactoriamente y por el momento se la considera una lengua aislada. Desde 2013, es idioma oficial, junto con el castellano, en la comuna chilena de Galvarino, donde viven aproximadamente 9100 indígenas.

¿Dónde viven los mapuches hoy?

En Chile

Según el censo chileno de 2017, 1.745.147 personas se declararon mapuches. Esto es casi el 10% de la población total de Chile. La mayoría de los mapuches en Chile viven en la Región Metropolitana (35,23%), seguida por la Araucanía (18%) y Los Lagos (12,65%).

En Argentina

En Argentina, los mapuches son el pueblo indígena más numeroso. Sin embargo, su población es mucho menor que en Chile.

Según una encuesta de 2004-2005, se calculó que casi 105.000 personas eran descendientes directos del pueblo mapuche. El 73% de ellos vivía en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro.

El censo argentino de 2010 mostró que 205.009 personas se reconocieron como mapuches en todo el país. Las provincias con más mapuches eran Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, en lugares como Los Toldos y Rojas, hay comunidades mapuches que están recuperando sus raíces. Algunas escuelas enseñan el idioma mapuche.

La Confederación Mapuche Neuquina, creada en 1970, agrupa a las comunidades rurales mapuches de Neuquén. Sus líderes son elegidos cada dos años.

Es importante su presencia en el parque nacional Lanín, donde viven entre 2500 y 3000 personas en siete comunidades. Ellos consideran esos territorios como propios.

Desde 1995, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha reconocido legalmente a muchas comunidades mapuches en varias provincias de Argentina.

Grupos y territorios mapuches

Los mapuches nunca tuvieron un gobierno centralizado. Eran grupos independientes que hablaban el mismo idioma y compartían costumbres. Esto hizo difícil defender su territorio y fortalecerse como pueblo independiente.

El concepto de nación mapuche comenzó a surgir a finales del siglo XIX. Esto ocurrió durante el proceso de conquista por Chile y Argentina.

El territorio donde vivían los mapuches se llama en mapudungún Mapuche Wallontu Mapu o Wallmapu. Este término significa 'tierra circundante' o 'tierra que rodea'. Se refiere a todo el universo en la visión mapuche. Antes de los años 90, no tenía un significado político de territorio unido. Este territorio está dividido por la Cordillera de los Andes, conocida como el Pire Mapu.

Los españoles llamaron a la zona habitada por estos indígenas Araucanía. El nombre "araucano" también tiene su origen en el poema épico "La Araucana" de Alonso de Ercilla y Zúñiga, publicado en 1569.

Principales grupos mapuches

Los estudios actuales agrupan a los mapuches en diferentes grupos según su territorio y costumbres. Sin embargo, para ellos, todos son mapuches. Se diferencian por el lugar geográfico donde vivían:

- Picunches (gente del norte): Vivían entre los ríos Choapa e Itata. Parte de ellos se mezcló con el Imperio inca. Su principal actividad era la agricultura y la ganadería de llamas. Se mezclaron con los colonizadores españoles, formando gran parte de la población del centro de Chile.

- Mapuches (en sentido estricto): Fueron los que resistieron con éxito a los incas y luego a los españoles. Los mapuches del otro lado de los Andes los llamaban moluches ('gente del oeste').

- Huilliches (gente del sur): Vivían entre el río Toltén y la Isla Grande de Chiloé. Cultivaban papas, maíz y porotos. También cazaban, pescaban y recolectaban mariscos. Se mezclaron con otros pueblos indígenas.

- Pehuenches (gente del pehuén): En el siglo XVI, vivían en las montañas a ambos lados de los Andes. Fueron los primeros en adoptar la lengua y costumbres mapuches. Hoy viven en la cordillera de Chile, moviéndose según la estación.

- Lafquenches (gente de la costa): Su territorio es la costa del océano Pacífico en Chile. Hoy viven al sur de la provincia de Arauco. Hablan español y mapudungún y se dedican a la pesca.

Pueblos influenciados por los mapuches

Desde mediados del siglo XVII, el comercio entre mapuches y criollos (descendientes de españoles) aumentó. Los mapuches comenzaron a criar ovejas y vacas. También comerciaban con los pueblos del este de los Andes, intercambiando ganado y sal.

Los movimientos de pueblos como el mapuche y el tehuelche fueron impulsados por el comercio. El proceso de "mapuchización" o "araucanización" comenzó de forma pacífica en ferias comerciales. En estas ferias, se intercambiaban productos como ganado, agricultura y ponchos.

La influencia mapuche se extendió a los tehuelches y otros pueblos. Muchos tehuelches adoptaron costumbres y la lengua mapuche. A su vez, los mapuches adoptaron parte del modo de vida tehuelche, como vivir en tolderías. Esto hizo que las diferencias entre ambos grupos se redujeran. Sus descendientes se llaman a sí mismos mapuches-tehuelches.

Los indígenas vendían el ganado y la sal a los criollos de Chile y Buenos Aires. Esto fue posible gracias al caballo, introducido por los españoles. Con los caballos, podían cruzar las extensas llanuras y arrear ganado rápidamente.

Los principales pueblos influenciados por los mapuches fueron:

- Chonos: Vivían al sur de Chiloé. Adoptaron el modo de vida huilliche.

- Poyas: Habitaban en las zonas montañosas del sur de Neuquén y noroeste de Río Negro.

- Puelches (gente del este): Eran nómadas y cazaban guanacos y ñandúes. Se vestían con mantas de piel.

- Ranqueles (rangkülche, «gente de las cañas»): Surgieron de la influencia mapuche sobre grupos puelches. Tuvieron un papel activo en conflictos contra la población argentina en el siglo XIX.

- Tehuelches: Habitaban en la Patagonia. Los mapuches los llamaron chewelche («gente arisca») por su resistencia. Adoptaron muchas costumbres mapuches, pero también hubo conflictos.

Historia: Un recorrido por el tiempo

Origen de los mapuches

El origen exacto de los mapuches no se conoce con certeza. Sin embargo, desde el siglo V ya existían culturas en Chile que podrían ser sus antepasados. Se mencionan las culturas Bato, El Vergel, Llolleo y Pitrén.

La llegada de los Incas

Los mapuches se encontraron con la expansión del Imperio inca en el siglo XV. Los incas avanzaron hacia el sur, llegando a lo que hoy es Chile.

Durante el reinado de Túpac Inca Yupanqui, una expedición inca llegó hasta el río Maule. Allí se enfrentaron a los promaucaes, un grupo mapuche. Esta batalla, conocida como la batalla del Maule, fue muy intensa y ninguno de los bandos ganó claramente. Los incas decidieron no seguir avanzando y se quedaron en los territorios ya conquistados al norte del Maule.

Algunas crónicas españolas mencionan que los incas pudieron haber llegado más al sur, hasta el río Biobío. Sin embargo, los historiadores dicen que estas crónicas no siempre concuerdan.

En los años 1520, una guerra civil entre los hijos del inca Huayna Cápac debilitó al ejército inca. Esto pudo haberlos obligado a retirarse del territorio mapuche.

La Guerra de Arauco

Décadas después, los españoles llegaron y conquistaron el Imperio inca. Luego intentaron someter a los mapuches, cuya población se estimaba en cerca de un millón de personas.

Sin embargo, la resistencia mapuche llevó a un largo conflicto llamado la Guerra de Arauco. Líderes como Lautaro y Pelantaro lograron establecer la frontera militar entre españoles y mapuches en el río Biobío. La batalla de Curalaba en 1598, donde murió el gobernador español, marcó una derrota para las fuerzas españolas.

Durante este período, la población indígena de Chile se redujo mucho. Esto fue principalmente por enfermedades traídas por los españoles, para las que los nativos no tenían defensas.

El poema épico "La Araucana" de Alonso de Ercilla, publicado en 1569, destaca la resistencia del pueblo mapuche. Ercilla describe a los mapuches como gente fuerte y valiente que nunca fue dominada.

Los mapuches que vivían entre los ríos Biobío y Toltén lograron resistir a los españoles en la Guerra de Arauco. Este conflicto duró unos 300 años, con largos períodos de paz.

La Corona española permitió la esclavitud de los indígenas capturados en la guerra entre 1608 y 1683.

En los siglos siguientes, los españoles fueron cuidadosos al entrar en territorio mapuche. Al principio, lo hicieron a través de misiones religiosas. Luego, se establecieron los "parlamentos", que eran reuniones para negociar. En el Parlamento de Quillín en 1641, se acordó terminar la guerra y fijar la frontera en el río Biobío. Los mapuches prometieron liberar a los prisioneros y ayudar a la Corona. Estos tratados fueron reconocidos por el gobierno chileno en 1825.

Después de esto, hubo un período de paz relativa. La población mapuche se recuperó, llegando a 150.000 o 200.000 a finales del siglo XVIII.

Expansión hacia el este

La presencia mapuche en Argentina se debe en parte a la presión española y a un largo proceso de migración y transmisión cultural. Entre los siglos XVII y XIX, se expandieron hacia el este de los Andes, a territorios ocupados por otros pueblos. Así, los tehuelches del norte y los pehuenches antiguos fueron influenciados por la cultura mapuche.

Independencia de Chile y Argentina

En Chile

Durante la Guerra de Independencia de Chile, los mapuches apoyaron a los realistas (partidarios del rey de España).

Después de su independencia, Chile mantuvo una política de no agresión hacia los mapuches. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, el estado chileno avanzó sobre el territorio mapuche.

Entre 1861 y 1883, el ejército chileno usó diferentes estrategias, desde alianzas hasta la guerra. Estas operaciones militares, dirigidas por Cornelio Saavedra Rodríguez, terminaron con el sometimiento de los mapuches en 1883. Este proceso se llamó Ocupación de la Araucanía.

Una ley de 1866 reconocía los derechos de propiedad de los mapuches. Sin embargo, después de la victoria militar chilena en 1883, el Estado tomó el control de las tierras. Los mapuches pasaron de controlar unas 10 millones de hectáreas a solo 500.000. Las políticas de colonización también los marginaron y muchas de sus tierras fueron tomadas ilegalmente.

La guerra del Pacífico hizo que el ejército chileno se concentrara en ese conflicto. Algunos mapuches aprovecharon para atacar puestos en la Araucanía. Esta fue la primera vez que los mapuches, que estaban muy descentralizados, se unieron en una sola revuelta.

Una vez terminada la guerra, el ejército chileno retomó la campaña para incorporar la Araucanía. El coronel Gregorio Urrutia fundó varios fuertes y ciudades, como Villarrica y Temuco. Con esto, la Guerra de Arauco terminó después de más de 300 años.

En Argentina

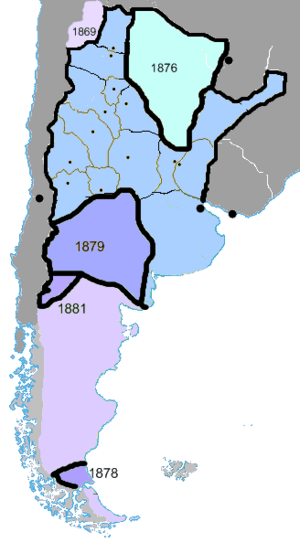

En Argentina, los mapuches y otros pueblos fueron sometidos por el Estado a través de varias incursiones. Estas culminaron con la campaña llamada la Conquista del Desierto. Este término se usaba para referirse a la extensa zona bajo dominio indígena en la Patagonia y las Pampas.

Los gobiernos argentinos realizaron campañas para ocupar estas tierras. La Campaña de Rosas al Desierto en 1833 permitió ocupar gran parte del territorio al norte del río Negro. Sin embargo, la guerra civil argentina permitió que los mapuches se recuperaran. A principios de 1870, realizaban incursiones cerca de ciudades importantes.

Paralelamente a la ocupación en Chile, Argentina llevó a cabo la Conquista del Desierto en 1879. Esta fue una campaña militar para conquistar las tierras controladas por los indígenas en las Pampas y la Patagonia.

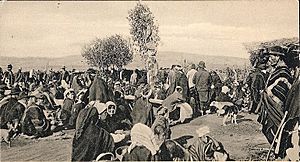

Durante estas campañas, miles de prisioneros indígenas fueron trasladados a Buenos Aires. Algunos sobrevivientes relataron el trato difícil que recibieron. Se establecieron lugares cercados para concentrar a los prisioneros.

La derrota de los pueblos indígenas fue total. Esta conquista, dirigida por el general Julio Argentino Roca, fue una de las razones por las que fue elegido presidente de Argentina en 1880.

El Reino de la Araucanía y la Patagonia

El gobierno chileno decidió ocupar la Araucanía cuando un francés, Orélie Antoine de Tounens, apareció en 1860. Él intentó crear un reino en los territorios mapuches y fue coronado rey por algunos grupos mapuches.

Fue juzgado en 1862 y enviado a un hospital. El cónsul francés lo ayudó a regresar a Francia. Más tarde, intentó volver, pero las autoridades se lo impidieron.

Refundación de ciudades e incorporación de los indígenas

Chile logró la ocupación de los territorios al sur del río Biobío en 1884. Se refundaron ciudades como Villarrica y Angol. Se crearon escuelas y se incorporó a los habitantes al sistema legal y a la vida nacional.

Chile: Del siglo XX a la actualidad

Migración del campo a la ciudad

En el siglo XX, muchos mapuches se mudaron del campo a las ciudades. Esto ocurrió por dos razones principales: buscar trabajo y, después de 1973, por razones políticas. En los años 20, muchos mapuches llegaron a Santiago para trabajar.

A pesar de su impacto, las estadísticas sobre esta migración han sido limitadas. Las políticas del gobierno no siempre reconocieron su identidad indígena. La división forzada de comunidades contribuyó a que muchas familias tuvieran tierras muy pequeñas, lo que los obligó a migrar.

Reorganización y dictadura militar

En las siguientes generaciones, surgieron organizaciones mapuches. Estas buscaban recuperar tierras y preservar su cultura. El "movimiento mapuche" se hizo público y se mezcló con la política chilena.

A finales de los años 60 y principios de los 70, algunos grupos mapuches comenzaron a ocupar tierras. Esto se conoció como "el Cautinazo".

Durante la reforma agraria, muchas comunidades mapuches ocuparon tierras. Esto llevó a conflictos con los grandes propietarios, quienes formaron grupos armados.

Durante la dictadura militar (1973-1990), las organizaciones mapuches reaparecieron en 1978. Esto fue en respuesta a una ley que eliminaba la propiedad comunal de la tierra. Surgieron los Centros Culturales Mapuches, que luego se convirtieron en la organización Ad Mapu.

En 1989, algunos grupos mapuches nombraron a Augusto Pinochet como Ulmen Füta Lonko o Gran Autoridad.

Acuerdo de Nueva Imperial

En 1989, líderes mapuches se reunieron en Nueva Imperial con el candidato presidencial Patricio Aylwin Azócar. Acordaron que el Estado reconocería los derechos de los pueblos indígenas. A cambio, las organizaciones mapuches se comprometieron a usar vías legales para sus demandas.

Relación con los gobiernos democráticos

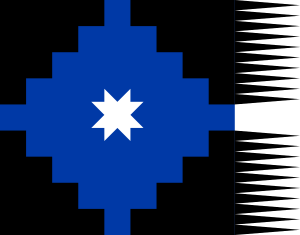

El consejo, fundado en 1990, se ha caracterizado por sus demandas radicales, en especial de las consignas ligadas a "la recuperación de los territorios ancestrales" y "la autonomía territorial política del pueblo mapuche", además de la elaboración de la bandera Wenufoye en 1992. y el uso del término Wallmapu en su nombre en mapudungun, Aukiñ Wallmapu Ngulam. La organización llevó a cabo varias tomas ilegales de tierras de privados.

El historiador chileno Cristóbal García Huidobro plantea que: "la terminología 'Wallmapu' no es una que sea relativamente antigua, sino que es más nueva. Surge, hasta donde se ha logrado entender, de un movimiento revisionista, a principios de la década de 1990 (...) hacen un reestudio y un revisionismo de la identidad, del lenguaje, así como también de los símbolos que representarían al pueblo mapuche (...) no es una cuestión histórica propiamente tal, no proviene de la cultura ancestral del pueblo mapuche que nunca percibió su territorio como un lugar particularmente definido". Wallmapu significa "Universo" en la cosmovisión mapuche de manera ancestral.

El grupo inició una siembra ideológica en el sur de Chile que dio los sustentos para fortalecer la noción de autodeterminación. Paralelamente al Consejo, a fines 1989 varios grupos iniciaron tomas de tierra en Lumaco y otras zonas. Como consecuencia en los años 90, las ideas autonomistas entran en las cárceles de la región.

Mientras en las urbes se consolidaba la transición a la democracia, en los campos subalternos indígenas del sur se venía configurando un proyecto político que sus mismos dirigentes denominaron "la reconstrucción del Wallmapu", y que fue ignorado por la clase política chilena.

La respuesta del gobierno de Eduardo Frei a la toma de terrenos, fue la aplicación reiterada de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que terminó con 144 personas condenadas.

En 1997 se realiza el "Congreso Nacional del Pueblo Mapuche" con participación de las organizaciones territoriales emergentes. Dicho encuentro incorporó el concepto de "territorialidad indígena" hasta entonces ausente, exigiendo su reconocimiento y protección. Además propuso que las Áreas de Desarrollo Indígena constituyan en "espacios de autogestión, de participación indígena, y de protección del territorio frente a proyectos que perjudican el medio ambiente". El mismo Congreso propuso la autonomía como "eje de articulación del nuevo diálogo que impulsa el pueblo mapuche en su relación con el Estado y la sociedad chilena..."

Wallmapuwen (usualmente traducido al español como Compatriotas del Wallmapu) es un movimiento político de izquierda fundado en 2005. En agosto de 2005 firma su declaración de principios y en octubre realiza una reunión para darse a conocer públicamente. El 4 de noviembre de 2006 lanza sus bases programáticas en la ciudad de Temuco, un año más tarde, el 24 de noviembre de 2007, en un acto público en la misma ciudad, firma el acta de su inscripción ante el Servicio Electoral y se constituye legalmente en 2016 pero disuelto en 2017 por no haber conseguido suficiente apoyo en las urnas.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos y específicamente en 2002, el joven Álex Lemun Saavedra participó en una ocupación de tierras en el Fundo Santa Alicia en la comuna de Ercilla, Provincia de Malleco, al llegar Carabineros al lugar procedieron a desalojar el terreno, se hizo uso de escopetas antimotines cargadas con balines de plomo y Lemun falleció a causa de un disparo.

Además, debido a los reiterados ataques a fundos de propiedad privada por parte de la Coordinadora Arauco-Malleco, se inició la operación de inteligencia denominada "Operación Paciencia", dirigida desde la Subsecretaría del Interior la cual estaba presidida por Jorge Correa Sutil. Durante la operación se acusó que el accionar de la CAM fue de carácter terrorista y por lo tanto sus dirigentes fueron encarcelados tras diversos juicios, como el llamado "Caso Loncos", donde los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norin fueron condenados a 5 años y 1 día de prisión por amenaza de incendio terrorista y el "Caso Poluco-Pidenco", donde cuatro personas fueron condenados a 10 años y un día de prisión por incendio terrorista.

Tras los hechos ocurridos, aparecieron detractores de los juicios, entre ellos están: Rodolfo Stavenhagen, su Relator Especial para Pueblos Indígenas de las ONU, Amnistía Internacional, que los califican como juicios que presentan una legalidad cuestionable. Los hechos fueron denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por infracción al debido proceso, entre otras razones, consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este órgano decretó la admisibilidad de la denuncia.

Diversos hechos de violencia han ocurrido resultando en la muerte de personas como Matías Catrileo, Jaime Mendoza y el matrimonio Luchsinger-Mackay.

En los últimos años en la región del Biobío, la Araucanía y de Los Ríos distintas organizaciones han realizado ataques a empresas forestales y sus vehículos de trabajo (camiones, autos, buses y retroexcavadoras), a algunos pobladores rurales de la zona (el matrimonio Luchsinger-Mackay durante una toma y posterior quema de edificaciones dentro del terreno de aquellos), a templos espirituales (iglesias cristianas) Debido a los constantes ataques que se registran en la zona, en 2015 un gremio de camioneros hizo una manifestación frente al Palacio de La Moneda exigiendo el aumento de seguridad en la zona, que se frene la violencia, los ataques incendiarios y a los grupos que realizan aquellos actos.

El vocero de la CAM, Héctor Llaitul Carriñanca, ha respondido a las acusaciones de que la organización ha perpetrado ataques terroristas de la siguiente manera: "el cerco policial y mediático que han construido los empresarios y las autoridades respecto de las demandas del pueblo mapuche, sólo estimula la movilización de este pueblo".

Debido a los diversos ataques registrados en la zona, Carabineros de Chile está destinada a cuidar predios en vez de ejercer sus labores habituales. En ocasiones se informa de comuneros mapuches recibiendo acusaciones por delitos comunes, o incluso terrorismo. Algunos activistas que están en procesos judiciales califican de operaciones de bandera falsa las acusaciones en su contra las cuales supuestamente estarían llevadas a cabo para inculparlos y criminalizar la protesta.

El conflicto forestal

A principios de los años 90, el Consejo de Todas las Tierras realizó ocupaciones simbólicas de tierras mapuches. El gobierno respondió aplicando una ley que llevó a la condena de 141 mapuches.

En 1993, se aprobó la Ley de Desarrollo Indígena. Sin embargo, en 1997, surgió una nueva crisis. Una empresa española comenzó a construir una central hidroeléctrica en el Alto Bío Bío. Familias mapuches-pehuenches se negaron a dejar sus tierras, protegidos por la nueva ley. A pesar de esto, el presidente destituyó a los funcionarios que se oponían al proyecto. Así, miles de hectáreas y sitios sagrados fueron inundados.

Al mismo tiempo, en los valles centrales, comenzó la explotación de plantaciones forestales. Estas estaban en tierras que habían sido recuperadas por los mapuches, pero que luego pasaron a empresas privadas. La violencia en la zona aumentó, lo que preocupó al Senado. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos criticaron que se aplicaran leyes antiterroristas a las protestas sociales.

Violencia en la Macrozona Sur (1997-)

Los enfrentamientos en la Araucanía se refiere a una serie de acontecimientos violentos, reiterados y sostenidos en el tiempo, producidos en la región histórica chilena de la Araucanía, territorios comprendidos en las actuales Región de La Araucanía y la Provincia de Arauco, al sur de la Región del Biobío, en el sur del país. Estos hechos, comenzados inicialmente en 2020, pero que no se detuvieron al año siguiente y subsiguiente, se suscitaron en medio del proceso judicial del caso Luchsinger-Mackay, donde fueron asesinados dos ancianos en su domicilio. Asimismo, dichos incidentes se enmarcan en el conflicto en la Araucanía y, a su vez, adentro del conflicto mapuche.

El primer incidente violento en la Macrozona Sur de Chile ocurrió en diciembre de 1997. Desde entonces, la situación ha aumentado y se ha extendido a otras regiones.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, la respuesta del Estado tuvo dos enfoques. Por un lado, se aplicó la ley contra acciones ilegales. En 2002, durante una ocupación de tierras, un joven mapuche perdió la vida. Por otro lado, se llevó a cabo una operación de inteligencia que identificó a una organización mapuche como "terrorista" y sus líderes fueron encarcelados.

Estos juicios han sido criticados por la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, quienes los consideran cuestionables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha admitido denuncias al respecto.

En 2007, el Comité de Derechos Humanos de la ONU lamentó que las "tierras antiguas" mapuches siguieran en peligro por la expansión forestal y grandes proyectos. Instó a Chile a consultar con las comunidades indígenas antes de permitir la explotación económica de sus tierras.

En 2008, un estudiante mapuche perdió la vida durante una ocupación de tierras. El carabinero involucrado fue investigado.

En mayo de 2022, la Cámara de Diputados de Chile declaró a varias organizaciones mapuches como "asociaciones ilícitas de carácter terrorista".

Reclamo del derecho de autodeterminación

Aunque el Imperio español no ocupó todo el territorio mapuche, la independencia de Chile y Argentina llevó a que estos países consolidaran su soberanía. Los mapuches fueron reubicados en "reducciones" o "reservas".

En el siglo XXI, la población mapuche es principalmente urbana, pero mantiene lazos con sus comunidades. Persisten los reclamos de territorio y el reconocimiento de su cultura.

Organizaciones mapuches reclaman el derecho de autodeterminación, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. La comunidad internacional ha reconocido a los indígenas como pueblos.

Algunas organizaciones mapuches buscan una autonomía similar a la del pueblo inuit en Groenlandia o los beneficios logrados por los indígenas de Bolivia.

También en el mundo de la cultura no mapuche, su causa ha encontrado apoyo.

Durante el proceso constituyente de Chile (2019-2021), el pueblo mapuche eligió representantes. En 2021, la lingüista mapuche Elisa Loncón fue elegida presidenta de la Convención Constitucional. Ella llamó a que Chile fuera un Estado plurinacional y plurilingüe.

Cultura: Tradiciones y expresiones

La cultura mapuche se basa en la tradición oral. Su comportamiento social y religioso se rige por el Admapu, un conjunto de antiguas tradiciones y normas. Su idioma es el mapudungun, una lengua única que no se ha relacionado con otras. Tienen un deporte tradicional llamado palín o chueca, similar al hockey.

Entre su patrimonio cultural, destacan el arte textil, la platería y la gastronomía.

Organización social

Su organización social se basa en la familia. La familia mapuche tradicional estaba formada por el padre, sus esposas y sus hijos. Aunque la poligamia ya no existe, las relaciones de parentesco son muy importantes.

Los grupos de familias relacionadas por un antepasado común se llamaban lof. Las familias de un lof vivían cerca y se ayudaban. Cada lof tenía un jefe llamado lonco ('cabeza').

En tiempos de guerra, varios lof se unían en grupos más grandes llamados rehues, con un jefe militar llamado toqui.

En grandes problemas, varios rehues se unían en aillarehues, con un Mapu-toqui como jefe. Para enfrentar a los españoles, se formaron alianzas más grandes llamadas butalmapus o zonas de guerra.

Hoy en día, a los grupos de familias cercanas en un lugar específico se les llama comunidades.

La familia y el parentesco

La familia mapuche tiene funciones económicas y culturales.

- Económica: Es una unidad de producción y consumo. Todos los miembros tienen un rol, según su sexo y edad.

- Cultural: Es donde los jóvenes aprenden la cultura y el estilo de vida tradicional.

Estos aspectos están unidos. La cultura se transmite mientras se realizan actividades diarias, como criar ganado o tejer. En las comunidades mapuches, estas funciones se mezclan con otras económicas y sociales.

Reglas de vida familiar

- Patrilinaje: Los lazos familiares se siguen por la línea paterna.

- Exogamia: Se busca pareja fuera del propio grupo familiar.

- Patrilocalidad: La mujer se muda a la residencia del hombre.

Creencias y religión

La religión mapuche conecta el mundo espiritual con el mundo físico. Se basa en el respeto a los espíritus, el culto a los antepasados (Pillanes y Wangulén) y a los espíritus de la naturaleza (Ngen). También es importante la relación del pueblo mapuche con la Tierra.

Se cree en Ngünechen ("Dueño de la Gente") como un ser superior. Hoy en día, muchas comunidades mapuches practican el Cristianismo, principalmente el catolicismo y el protestantismo, debido a la influencia cristiana.

En 2007, el joven argentino Ceferino Namuncurá (1886-1905) fue beatificado, siendo el primer mapuche en recibir este reconocimiento.

La mitología mapuche tiene muchos seres y personajes. Destaca el mito de la creación de la geografía del sur de Chile, la historia de Cai Cai y Tren Tren.

Las figuras más importantes en la religión mapuche son el ngenpin, la machi (chamán) y el lonco. Ellos se encargan del culto y los rituales. El guillatún es una ceremonia de petición y agradecimiento. El machitún es una ceremonia de sanación.

Se sabe de sacrificios de prisioneros en la Guerra de Arauco. El último caso conocido ocurrió después del terremoto de Valdivia de 1960, cuando una machi sacrificó a un niño.

Ceremonias y tradiciones

El pueblo mapuche tiene muchas ceremonias y tradiciones. Algunas de las más conocidas son el guillatún, el machitún y el We Tripantu.

El guillatún (ngillatun) es una ceremonia para pedir y agradecer a la divinidad. Se realiza en un lugar especial, con un rehue en el centro. Dura de dos a cuatro días. Se pide por lluvias, buenas cosechas y aumento del ganado. Se hacen bailes, oraciones y ofrendas, como el sacrificio de animales.

El machitún (machitun) se hace para sanar a alguien enfermo. Una chamán llamada machi ora y canta con el enfermo. Se busca la causa de la enfermedad y se recetan hierbas medicinales.

We Tripantu (We Tripantu o Wiñoy Tripantu) es la celebración del año nuevo mapuche. Se celebra en el solsticio de invierno, entre el 21 y el 24 de junio. Es un día de reencuentro y equilibrio. Una tradición es bañarse en un río o lago al amanecer.

Construcciones y estructuras

La vivienda tradicional mapuche es la ruca (ruka). Son construcciones grandes, de 120 a 240 metros cuadrados. Tienen paredes de adobe o madera y techos de paja. No suelen tener ventanas. En el centro hay un lugar para el fuego (kütralwe), con un agujero en el techo para el humo.

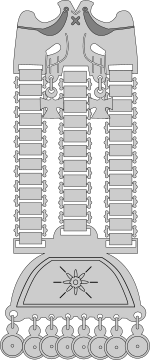

Una estructura ritual importante es el rehue (rewe), un altar sagrado. También destacan las estatuas de madera llamadas chemamüll ("madero con aspecto de persona"), usadas en ritos funerarios. Navegan en una embarcación local llamada wampo.

En 2007, se identificaron unos 300 montículos funerarios cerca de Purén y Lumaco, llamados "cuel". Estas colinas artificiales de piedra y barro pueden medir más de 40 metros de altura. Se cree que fueron construidas antes de la llegada de los españoles.

Matemática

El sistema de numeración mapuche es decimal. Tienen nombres para las unidades del uno al nueve, la decena (mari), la centena (pataka) y el millar (warangka). Los números se forman combinando sumas y multiplicaciones. Por ejemplo, kechu pataka küla mari küla es 533 (5 x 100 + 3 x 10 + 3).

En el siglo XIX, se creía erróneamente que los mapuches no sabían contar. Sin embargo, esto fue desmentido.

El arte textil

Los tejidos mapuches son muy antiguos. Se han encontrado evidencias de tejidos complejos de hace más de 700 años. Se cree que el arte textil llegó a la región mapuche por contactos con culturas del norte andino.

Los primeros documentos históricos del siglo XVI mencionan que los mapuches usaban textiles de pelo de camélidos. Después, con la llegada de las ovejas, comenzaron a usar su lana. A finales del siglo XVI, las ovejas criadas por los indígenas tenían una lana de mejor calidad.

La prenda principal era el chamal, una manta cuadrada. Los hombres la usaban en la cintura como pantalón, y las mujeres en el hombro izquierdo como falda. Estas prendas se teñían con colores naturales y tenían diseños artísticos.

El telar mapuche es vertical. Las mujeres eran las encargadas de tejer y transmitían sus conocimientos de generación en generación. Eran muy valoradas por su habilidad textil.

Importancia económica de los textiles

Los tejidos eran muy importantes en las sociedades andinas. Se usaban como vestimenta, para el hogar y como símbolo de estatus. En la Araucanía, los indígenas valoraban mucho la ropa y telas hispanas.

Además, los tejidos eran un bien de intercambio muy importante. Se usaban para el trueque con otros grupos indígenas y con los colonos. Esto les permitía obtener bienes que no producían, como caballos. Los tejidos eran una fuente económica fundamental para las familias indígenas.

Hoy en día, muchas mujeres mapuches siguen tejiendo de la misma manera. Los tejidos se usan en casa, se regalan, se venden o se intercambian. Aunque ahora usan ropa moderna, los ponchos y mantas tradicionales siguen siendo comunes. Los tejidos para el comercio son una fuente importante de ingresos.

Música

Música tradicional

La música religiosa mapuche se mantiene viva en ceremonias como el guillatún. También existen composiciones de amor, sobre la tierra natal y personas importantes. La música puede ser un monólogo o acompañada de instrumentos.

Usan instrumentos de percusión como el cultrún (solo para rituales) y las cascahuillas. Los instrumentos de viento incluyen la trutruca y la pifilca. Un instrumento original es el trompe, que usa la garganta y la boca como caja de resonancia.

Música actual

Se han incorporado otros instrumentos como el acordeón, la trompeta, la guitarra y el bombo. Algunas cantantes destacadas de música mapuche son Beatriz Pichimalén y Aimé Paine.

Poesía contemporánea

El pueblo mapuche tiene una rica literatura oral. Valoran mucho el uso artístico del idioma y la oratoria. Las principales formas de relato son el epew y el nütram.

En la segunda mitad del siglo XX, muchos poetas mapuches comenzaron a escribir. Publican sus poemas en español y mapudungún. Sus obras suelen incluir elementos de la simbología mapuche, como la naturaleza y la cosmovisión.

Algunos poetas mapuches destacados son:

- Lorenzo Aillapán (1940 - ): Se considera un "hombre pájaro" por su conexión con las aves.

- Elicura Chihuailaf (1952 - ): Uno de los poetas mapuches más reconocidos.

- Graciela Huinao (1956 - ): Fue la primera mujer mapuche en publicar un libro.

El etnoturismo

En los últimos años, algunas comunidades mapuches han desarrollado programas de turismo, específicamente etnoturismo. Este tipo de turismo busca ser más responsable y respetar la cultura y el medio ambiente.

El turismo masivo a menudo ha afectado negativamente las culturas y ecosistemas locales. El etnoturismo busca revertir esto, protegiendo y fortaleciendo la cultura y el medio ambiente del lugar.

El etnoturismo mapuche se desarrolla a través del ecoturismo. Un ejemplo es el ecoturismo de las comunidades huilliches, que participan en la creación de parques silvestres.

Este turismo busca preservar la identidad étnica y valorar el patrimonio cultural. Aunque Chile está al principio de este proceso, está creciendo rápidamente. Los mapuches quieren compartir su cultura con el mundo.

Deportes y juegos

Los mapuches han practicado juegos y ejercicios como el linao, el palín, el pillmatún y el longkotun. Los participantes usan un cintillo (trarilonco) de un color distintivo para diferenciar los equipos. Otros juegos tradicionales incluyen el awar kuden y el quechucán.

En fútbol, el pueblo mapuche es representado por la selección mapuche de La Araucanía y la selección huilliche de Chiloé. Algunos clubes profesionales chilenos llevan nombres de figuras mapuches, como el Club Social y Deportivo Colo-Colo y Lautaro de Buin.

Gastronomía: Sabores de la tierra

Antes de la Conquista de Chile, los mapuches eran un pueblo semisedentario, que practicaba la agricultura de roza y quema y complementaban su dieta con la caza, la pesca y la recolección. Principalmente cultivaban maíz (üwa), papas (poñü), porotos (dengüll), quínoa (dawe), zapallos (pengka) o ají (trapi), además de usar cereales nativos como el mango (mangu), el huequén (wekeñ), la teca (trüka) y el lanco (langko), con los que podía hacerse harina (rüngo) y harina tostada (mürke). El aceite se elaboraba de las semillas de madi. Los animales domésticos comestibles eran un tipo de llama (weke) llamado por españoles "chilihueque" o "carnero de la tierra" y la gallina mapuche, de la cual hay controversia sobre su posible origen precolombino.

Con los granos fermentados de cereales se preparaba muday y con diferentes frutos silvestres se preparaba otras clases de chicha. Con sal molida con ají ahumado podía elaborarse el aliño conocido como merkén (medkeñ).

Entre los pehuenches de la cordillera, el alimento básico era el piñón (ngülliw), la semilla del pehuén (pewen), y entre los grupos costeros la dieta también incluía algas como el cochayuyo (kollof), el luche y la luga (lua), los mariscos y los pescados.

Galería de imágenes

-

Límites antiguos de la agricultura mapuche, desde Valparaíso hasta Chiloé.

-

Representación de Guamán Poma de Ayala sobre un enfrentamiento entre indígenas del actual Chile y el capitán Apu Camac Inca.

-

Batalla entre españoles y mapuches durante la guerra de Arauco, por Alonso de Ovalle.

-

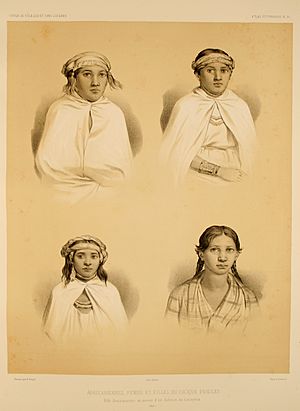

Hija del lonco Quilapán en 1868.

-

El Chile Araucano, descrito entre el río Biobío y el Valdivia, en el plano General del Reyno de Chile en la América Meridional de Andrés Baleato de 1793.

-

Machis (chamán mapuche).

-

Combate de Quechereguas (Traiguén, 26 de abril de 1868), batalla entre el Ejército de Chile y Mapuches al mando del cacique Quilapán.

Véase también

En inglés: Mapuche Facts for Kids

En inglés: Mapuche Facts for Kids