Derecho de autodeterminación para niños

El derecho de libre determinación de los pueblos, también conocido como derecho de autodeterminación, es la capacidad de un pueblo para elegir cómo quiere ser gobernado. Esto incluye decidir su forma de gobierno, cómo desarrollar su economía, su sociedad y su cultura, y cómo organizarse libremente, sin que otros países se metan en sus asuntos. Este derecho busca que todos los pueblos sean tratados de forma justa.

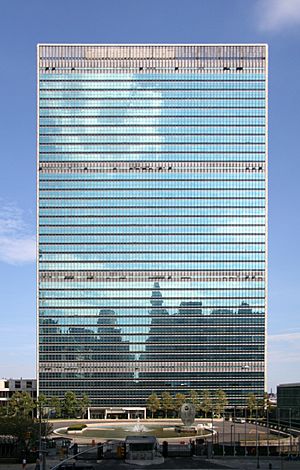

Este derecho es muy importante y está incluido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Muchas resoluciones de la ONU también hablan de él, especialmente para los pueblos que vivían bajo el control de otros países. Es un principio fundamental del Derecho internacional público y un derecho que los pueblos tienen para siempre. La ONU dice que este derecho se aplica a territorios que no se gobiernan a sí mismos y que tienen razones históricas para ello.

El concepto de libre determinación es muy poderoso y a veces genera debates. El Comité de Derechos Humanos ha dicho que es esencial para que las personas puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Sin embargo, a veces, hablar de este derecho puede causar preocupación por posibles conflictos o ideas extremas. La Revolución francesa es un ejemplo de cómo un pueblo decidió cambiar su forma de gobierno para gobernarse a sí mismo.

La idea de "pueblos" puede tener varios significados. Después de 1960, se definió a los pueblos coloniales como aquellos que podían ejercer la libre determinación. Esto fue clave para la descolonización y para que más países se unieran a la comunidad internacional. Algunos piensan que "pueblo" se refiere a todos los habitantes de un país, mientras que otras minorías nacionales o pueblos indígenas dentro de los países también se consideran pueblos. Esto a veces crea tensiones entre el derecho de los pueblos a decidir y la integridad territorial de los Estados.

El derecho de autodeterminación no siempre significa volverse independiente. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha dicho que puede manifestarse como independencia, autogobierno, gobierno local, federalismo, o cualquier otra forma de relación que el pueblo desee, siempre respetando la soberanía y la integridad territorial.

Contenido

Historia del Derecho de Autodeterminación

Orígenes de la Idea

La idea de libre determinación viene de la necesidad humana de cumplir sus sueños y de la creencia de que todos los seres humanos son iguales. Como concepto político, la autodeterminación de los pueblos o naciones se hizo fuerte en el siglo XIX y se extendió en el siglo XX con la descolonización. También está relacionada con la idea de "independencia" que surgió con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y las guerras de independencia en América Latina (1809-1824).

Durante el siglo XIX, ideas en América como la Doctrina Monroe (1823), que decía "América para los americanos", y la Doctrina Drago (1902), que señalaba que las deudas no justificaban la intervención extranjera, destacaron que otros países no debían meterse en los asuntos de las naciones independientes. Después de la Primera Guerra Mundial, el principio de autodeterminación empezó a ser más importante, apoyado por diferentes ideas políticas como el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo.

En 1918, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, propuso catorce puntos para reconstruir Europa y evitar más guerras. Uno de ellos buscaba un equilibrio entre los intereses de las poblaciones coloniales y las potencias europeas. Esto fue clave para definir las fronteras de Europa del Este, dando origen a países como Checoslovaquia, Yugoslavia y Polonia.

Lenin también defendió el derecho de libre determinación de las naciones, entendiéndolo como el derecho a separarse, aunque lo veía dentro de la lucha de clases. Cuando los bolcheviques llegaron al poder en Rusia en 1917, reconocieron oficialmente este principio, lo que llevó a la independencia de Finlandia. En 1920, el Partido Nazi de Adolf Hitler también usó este derecho para pedir la unión de todos los alemanes. La Constitución de 1924 fue la primera en el mundo en reconocer este derecho para sus repúblicas.

A principios del siglo XX, la autodeterminación ganó importancia política. Sin embargo, las potencias coloniales europeas no le daban valor legal. En 1920, un comité de juristas de la Sociedad de Naciones dijo que, aunque la autodeterminación era importante en la política, no era una regla del Derecho internacional.

La Creación de las Naciones Unidas

Muchas limitaciones al principio de autodeterminación desaparecieron después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, reconoce en su primer artículo el principio de "libre determinación de los pueblos" como base del orden internacional. Este principio también influyó en cómo se trataron los territorios coloniales.

El sistema de administración fiduciaria de la ONU reemplazó al sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones. Su objetivo era ayudar a los territorios a avanzar hacia el autogobierno y la independencia, respetando los deseos de sus pueblos. Sin embargo, las potencias coloniales no querían un control externo, por lo que este sistema se usó poco.

Para las colonias que los Estados mantuvieron bajo su control directo, se aplicó un sistema más limitado. Las potencias aceptaron que los intereses de los habitantes eran lo más importante, pero el objetivo era el autogobierno, no la independencia. Además, había poco control sobre estos Estados.

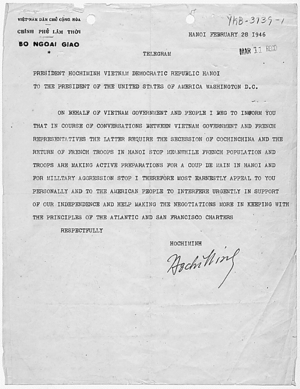

El propósito general era que las colonias existentes antes de la II Guerra Mundial pudieran decidir su futuro. En ese momento, la mayoría de los pueblos del mundo estaban bajo el control de otros países y no tenían autodeterminación. Sin embargo, la Carta de la ONU no eliminó la ambigüedad del principio de libre determinación. Con el tiempo, surgieron movimientos y conflictos de liberación en Asia y África, como la independencia de Vietnam y la sorprendente independencia de la India en 1947, que llevó al colapso del Imperio Colonial Británico.

El Proceso de Descolonización: Resoluciones 1514 y 1541

En 1960, los Estados africanos y asiáticos que ya eran independientes desde 1945 lograron que la Asamblea General de la ONU aprobara la resolución 1514 (XV). Esta resolución, conocida como la "Carta Magna de la descolonización", condenó el colonialismo y declaró que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, que se ejercería consultando a la población, por ejemplo, mediante un plebiscito o referéndum.

Esta declaración causó mucha discusión. Había un choque entre los intereses de las potencias coloniales y los países del tercer mundo. Además, surgía la tensión entre el derecho de libre determinación de los pueblos y la integridad territorial de los Estados. La resolución 1514 (XV) decía que cualquier intento de romper la unidad nacional era incompatible con la Carta de la ONU, por lo que era necesario ver cómo se combinaban ambos principios. La pregunta clave era quiénes tenían derecho a invocar la libre determinación.

Al día siguiente, se aprobó la resolución 1541 (XV), que aclaró estas cuestiones. Mantuvo que la población debía expresar su voluntad libremente, pero que esto no siempre tenía que llevar a la creación de un nuevo Estado independiente. El ejercicio de la autodeterminación podía llevar a la independencia, a la libre asociación o a la integración en otro Estado. Además, la resolución 1541 (XV) especificó qué pueblos tenían derecho a la libre determinación, basándose en dos criterios: la existencia de diferencias étnicas y culturales, y la separación geográfica entre la colonia y el país que la controlaba. Esto significó que el derecho de autodeterminación solo se reconoció a los pueblos de territorios coloniales de ultramar, excluyendo situaciones de colonialismo dentro de un mismo país. A pesar de esta limitación, las resoluciones de 1960 impulsaron la descolonización en Asia y África, llevando a la disolución de los imperios coloniales europeos. Esto provocó conflictos y guerras de liberación en la década de 1960, que en la mayoría de los casos terminaron con la derrota de las potencias europeas.

La Libre Determinación como Derecho Universal

Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos fueron un segundo gran paso para construir un nuevo orden internacional basado en el respeto a la dignidad humana y los derechos. Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no incluía el derecho de libre determinación, la URSS propuso incluirlo en los Pactos. A pesar de la oposición de potencias coloniales como Reino Unido y Francia, la propuesta fue apoyada por Estados africanos, asiáticos y latinoamericanos.

En 1955, la votación para incluirlo en los Pactos fue favorable. Aunque algunos Estados occidentales votaron en contra, la mayoría de ellos han ratificado los tratados o se han unido a ellos. Esto hace que la libre determinación sea un derecho legalmente obligatorio en casi todo el mundo.

En 1970, la ONU adoptó la resolución 2625 (XXV), que contiene la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados. Esta resolución, adoptada por consenso, mostró que la descolonización es una manifestación importante de la autodeterminación, pero que este derecho es más amplio: también se relaciona con la existencia de un gobierno que represente a su pueblo. La Declaración afirmó que la libre determinación es un derecho de todos los pueblos y que su respeto es necesario para tener relaciones amistosas y de cooperación entre los Estados.

El principio de autodeterminación sigue siendo un tema importante en la política internacional, especialmente desde el final de la Guerra Fría. Hoy en día, muchos pueblos en todos los continentes se consideran naciones sin estado.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Las Naciones Unidas proclamaron en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en 1976.

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Por este derecho, deciden libremente su situación política y cómo desarrollar su economía, sociedad y cultura.3. Los Estados que forman parte de este Pacto, incluyendo los que administran territorios que no se gobiernan a sí mismos, deben promover el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarlo según lo que dice la Carta de las Naciones Unidas.

2. Para lograr sus objetivos, todos los pueblos pueden usar libremente sus riquezas y recursos naturales, respetando las normas de cooperación económica internacional y el derecho internacional. A ningún pueblo se le puede quitar lo que necesita para vivir.Artículo 1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

¿Qué significa el Derecho de Libre Determinación?

Su Naturaleza

El derecho de libre determinación es un derecho colectivo, lo que significa que pertenece a los pueblos. Sin embargo, algunos expertos creen que los derechos humanos solo pueden ser individuales. Otros piensan que la autodeterminación es tanto individual como colectiva. Considerar la autodeterminación como un derecho de los pueblos hace difícil definir qué es un "pueblo" y cómo distinguirlo de otros grupos.

Este derecho es complejo y tiene muchos aspectos: políticos, económicos, sociales y culturales. Para que sea efectivo, todos estos elementos deben estar presentes. No es algo que se ejerce una sola vez, sino que garantiza el derecho de cada pueblo a mantener su forma de gobierno y su propio camino de desarrollo.

Autodeterminación Externa e Interna

Con el tiempo, se han distinguido dos tipos de autodeterminación: la externa y la interna.

La autodeterminación externa se relaciona con la soberanía. Se refiere al derecho de los pueblos a decidir libremente su lugar en la comunidad internacional de Estados. Al ejercer este derecho, un pueblo puede decidir formar un Estado independiente, asociarse libremente con otro, integrarse en un Estado ya existente o elegir cualquier otra situación política. La autodeterminación externa prohíbe el colonialismo y la dominación o explotación extranjera.

La autodeterminación interna, por su parte, es el derecho de los pueblos a decidir cómo se organizan políticamente y cómo desarrollan su cultura, sociedad y economía. Se relaciona con el derecho de cada grupo a mantener su identidad y con el derecho de cada ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, es decir, con la democracia. Esto significa que un gobierno debe representar a toda la población, sin discriminación por raza, creencias o cualquier otra razón.

Aspecto Económico de la Libre Determinación

El derecho de autodeterminación tiene un aspecto político, pero también uno económico muy importante. El artículo 1.2 de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos dice que "todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales". Esto se incluyó para evitar que las potencias coloniales explotaran los recursos naturales de los territorios bajo su control.

Ya en 1962, la resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General afirmó que "el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe usarse para el desarrollo nacional y el bienestar del pueblo". Los pueblos pueden permitir, limitar o prohibir la inversión extranjera.

Los Estados y las Organizaciones internacionales deben respetar este derecho económico. Si no lo hacen, pueden tener responsabilidad internacional y ser obligados a compensar por la explotación de los recursos naturales. Un ejemplo fue el caso de Nauru y Australia, donde Nauru pidió compensación por los daños ambientales causados por la extracción de fosfatos.

¿Qué se entiende por "Pueblos"?

Pueblos Colonizados

La primera definición de "pueblos" se refiere a aquellos que estaban bajo el control de otros países. Según la resolución 1541 (XV) de 1960, un grupo humano se considera un pueblo en situación colonial si hay una separación geográfica entre la colonia y el país que la controla, y si existen diferencias étnicas o culturales. También se consideran otros aspectos administrativos, políticos, económicos e históricos que demuestren que el territorio ha sido sometido de forma injusta.

La exigencia de separación geográfica fue muy debatida. Se decidió que el concepto de colonia se limitaría a los territorios de ultramar, es decir, los que estaban al otro lado del mar.

El derecho de libre determinación de los pueblos colonizados a menudo fue reprimido, incluso con violencia. Por eso, el Derecho internacional permite a los movimientos de liberación colonial usar la fuerza para lograr su autodeterminación y pedir ayuda a otros Estados.

El ejercicio de la libre determinación puede llevar a la independencia, a la libre asociación o a la integración en otro Estado. En la práctica, la mayoría de las antiguas colonias eligieron la independencia. Algunas excepciones son la libre asociación de Niue con Nueva Zelanda o la integración de Camerún septentrional en Nigeria.

Pueblos bajo Dominación Extranjera

Los pueblos sometidos por una potencia extranjera también tienen derecho a la libre determinación. Esto se afirmó en varias resoluciones de la ONU, como la 2625 (XXV) de 1970, que dice que "el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras es una violación del principio" de libre determinación.

En la práctica, la dominación extranjera se refiere a la intervención con uso de la fuerza y la ocupación militar. La explotación económica no se considera generalmente dominación extranjera, aunque algunos países creen que sí.

La Asamblea General ha condenado la violación del derecho de libre determinación en casos de ocupación militar, como la ocupación israelí de territorios árabes o la ocupación turca del norte de Chipre. En la mayoría de estos casos, la Asamblea ha pedido a los Estados que no reconozcan estas situaciones. Sin embargo, las intervenciones para hacer efectiva la autodeterminación a menudo han sido bloqueadas por los intereses de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Hubo excepciones, como la intervención en Kuwait o el referéndum en Timor Oriental que llevó a su independencia.

El Pueblo como Todos los Habitantes de un Estado

Esta idea dice que la población de un Estado debe decidir su gobierno ejerciendo libremente la soberanía popular. Esto significa que no debe haber dominación extranjera y que se deben respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. También implica que la población debe poder elegir libremente su constitución o modificarla.

Los defensores de esta idea dicen que es la que inspira la Carta de la ONU y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Esta visión ha sido apoyada por los Estados occidentales y tiene sus raíces en las revoluciones que cambiaron la forma de gobierno a finales del siglo XVIII, basándose en el consentimiento del pueblo.

La conexión entre libre determinación y democracia ha sido reconocida por la ONU. El Comité de Derechos Humanos ha dicho que la interferencia en los asuntos internos de otro Estado daña el principio de autodeterminación. La Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 afirmó que "la democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural".

Según esta idea, el sujeto del derecho de libre determinación se define por las fronteras de un Estado. Algunos critican que no se tienen en cuenta las diferencias lingüísticas, culturales o religiosas, y muchos grupos minoritarios dentro de un Estado han reclamado su derecho a la libre determinación.

El Pueblo como Grupo Diferenciado dentro de un Estado

Esta es la definición más compleja y debatida. Se refiere a grupos que tienen características que los identifican y los diferencian del resto de los habitantes del Estado al que pertenecen. Muchos de estos grupos se han unido en asociaciones como la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) para hacer oír sus demandas.

Reconocer el derecho de libre determinación a estos grupos es muy polémico. Más del noventa por ciento de los Estados actuales tienen varias nacionalidades, por lo que se teme que aplicar este derecho sin límites cause mucha inestabilidad y fragmentación. Algunos creen que esto podría llevar a una fragmentación continua del territorio.

La solución más aceptada es reconocer la autodeterminación interna a estos pueblos, pero limitar la autodeterminación externa (separarse del Estado) a casos muy específicos. El Tribunal Supremo de Canadá, en 1998, dijo que la libre determinación se ejerce normalmente de forma interna. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial afirmó en 1996 que el Derecho internacional no reconoce un derecho general a la secesión unilateral y que una fragmentación excesiva de los Estados podría afectar la protección de los derechos humanos y la paz.

La posibilidad de que estos pueblos ejerzan la autodeterminación externa, separándose del Estado, es excepcional. Puede ocurrir cuando la autodeterminación interna es imposible porque el pueblo sufre una persecución o discriminación extrema y sistemática, y no parece haber una solución pacífica. Esto se ha visto en regímenes como el apartheid sudafricano.

Grupos Étnicos

A menudo, los grupos étnicos se consideran a sí mismos pueblos y, por lo tanto, sujetos del derecho de libre determinación. La autodeterminación étnica fue muy importante en Europa Central y del Este en los siglos siglo XIX y principios del siglo XX. Se pensó que el avance de la tecnología y la interdependencia económica reducirían los nacionalismos, pero ha ocurrido lo contrario.

Al principio, se intentó definir "pueblo" con una característica objetiva, como la raza. Luego, se buscó un criterio subjetivo, basado en la voluntad de los grupos humanos. Actualmente, las definiciones de "pueblo" combinan elementos objetivos y subjetivos.

El elemento objetivo son las características que el grupo debe tener, como una historia común, identidad étnica, cultura homogénea, unidad lingüística, afinidad religiosa, conexión geográfica o vida económica común. Sin embargo, no hay una lista definitiva de características, ya que siempre hay excepciones.

El elemento subjetivo es la conciencia del grupo de ser un pueblo y su deseo de ser identificado como tal. Para esto, el grupo debe tener "instituciones u otros medios para expresar sus características comunes y el deseo de mantener su identidad".

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha usado el término "pueblo" para referirse a grupos étnicos, como en las resoluciones sobre el Tíbet. También, al descolonizar territorios, la Asamblea a veces los ha dividido según criterios étnicos si las diferencias entre las comunidades podían causar inestabilidad. Por ejemplo, en 1947 aprobó el Plan de Partición de Palestina en un estado árabe y uno judío.

La tendencia cambió con la resolución 1514 (XV). Desde entonces, la Asamblea ha sido más reacia a aplicar criterios étnicos en territorios colonizados, aunque sí en otros ámbitos. Por ejemplo, en 1970 afirmó que el pueblo palestino tenía derecho a la libre determinación, y en 1974 admitió a Bangladés como miembro, que se había separado de Pakistán en 1971 y cuyos habitantes eran mayoritariamente de etnia bengalí.

Minorías

Las minorías son grupos de población que no son dominantes y que tienen y quieren conservar ciertas tradiciones o características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes del resto de la población. La protección de los derechos de las minorías ha sido una práctica en tratados de paz europeos desde el siglo XVII.

La Sociedad de Naciones puso mucho énfasis en proteger a las minorías. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando se rediseñó el mapa de Europa, muchas minorías quedaron separadas de sus países. El objetivo de los tratados era proteger a estos grupos y garantizar la estabilidad política en Europa Central y del Este, evitando que se autodenominaran pueblos y reclamaran la libre determinación.

La distinción entre pueblos y minorías sigue existiendo hoy. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos en el artículo 1 y protege los derechos de las minorías por separado en el artículo 27.

Algunos juristas creen que las minorías no tienen derecho a la libre determinación. Otros dicen que hay muchas similitudes entre minoría y grupo étnico o nación, por lo que las minorías podrían reclamar este derecho.

Una tercera idea es que las minorías no son pueblos por sí mismas, pero podrían llegar a serlo. Si una minoría es oprimida, podría adquirir la categoría de pueblo y tener derecho a la libre determinación. Esto significa que si una minoría es víctima de discriminación o violaciones de derechos, podría calificarse como pueblo y ejercer la autodeterminación.

Pueblos Indígenas

El concepto de pueblo indígena es difícil de definir completamente. Una definición común dice que son pueblos que tienen una historia continua con las sociedades que existían antes de la colonización en un territorio. Se consideran diferentes de los grupos dominantes de la sociedad y buscan preservar y transmitir a las futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica.

Los pueblos indígenas son un caso especial en el Derecho internacional. Desde el siglo XV, los contactos con estos grupos se multiplicaron. Al principio, se les consideraba entidades políticas con derechos y obligaciones.

Sin embargo, con el tiempo, los pueblos indígenas perdieron su reconocimiento internacional. Se les empezó a ver como asuntos internos de cada Estado y quedaron sujetos a un sistema similar al colonial. A pesar de esto, la resolución 1541 (XV) de 1960 los excluyó de la definición de pueblos colonizados.

Más recientemente, los pueblos indígenas han sido clasificados como minorías. Sin embargo, muchas poblaciones indígenas se consideran a sí mismas pueblos y no minorías. Algunos dicen que son naciones, y otros defienden que los pueblos indígenas son una categoría especial que tiene derecho a la libre determinación.

Actualmente, el tratado más importante sobre derechos indígenas es el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio define a estos grupos como pueblos, pero aclara que esto no implica el derecho a la libre determinación. Su objetivo es promover los derechos de los pueblos indígenas, respetando sus formas de vida y sus deseos.

En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta Declaración reconoce expresamente el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas en su artículo 3. El artículo 4 dice que estos pueblos "en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales". Aunque el texto no limita la autodeterminación a su aspecto interno, sí incluye salvaguardas para la integridad territorial de los Estados. Los pueblos indígenas han dicho que la autodeterminación externa no se limita a la secesión, sino que incluye muchas otras formas de relación con otros pueblos.

Libre Determinación en el Derecho de Cada País

Derecho Constitucional

La libre determinación se menciona en muchas Constituciones como un principio para las relaciones internacionales del Estado. Sin embargo, normalmente no se explica cómo se aplica este derecho a la organización interna del Estado o a los pueblos que viven dentro de sus fronteras.

La autodeterminación interna puede asegurarse si hay suficientes garantías democráticas. Algunos Estados, como México, la reconocen expresamente para los pueblos indígenas. Por otro lado, la autodeterminación externa (separación) a menudo está prohibida de forma implícita. Muchas Constituciones dicen que la soberanía reside en toda la población del país. Algunas, incluso, declaran que el Estado es indivisible. En cambio, en Estados federales que ya no existen, como la URSS o la República Federal Popular de Yugoslavia, sí se reconoció constitucionalmente el derecho de autodeterminación, incluso de secesión, de las repúblicas que los formaban, aunque nunca se llegó a ejercer.

El ejercicio de la libre determinación ha sido desarrollado, en algunos casos, por leyes específicas, como la Ley soviética de Secesión y la Clarity Act canadiense.

La Ley Soviética de Secesión

Las Constituciones de la Unión Soviética habían reconocido el derecho de autodeterminación de sus repúblicas, pero los movimientos nacionalistas fueron reprimidos. Durante las reformas de la glásnost y la perestroika, muchos partidos nacionalistas surgieron. Para atender las demandas de separación, se aprobó en 1990 la Ley soviética Sobre el procedimiento de secesión de una República de la Unión.

La Ley se basaba en un referéndum para que la población expresara su voluntad. La separación necesitaba el apoyo de dos tercios de los votos. Si el resultado era negativo, no se podía hacer otra consulta hasta diez años después. Si era favorable, la ley preveía un período de transición para resolver problemas económicos, militares o de derechos de las personas. Los residentes de la república que venían de otras zonas de la Unión Soviética podían decidir si se quedaban o se iban, y si se iban, tendrían derecho a una compensación económica.

Las repúblicas de la Unión Soviética rechazaron esta ley, llamándola la ley de la no secesión por los muchos obstáculos que ponía. El proceso de disolución de la URSS ocurrió al margen de esta norma, que nunca se aplicó.

La Ley sobre la Claridad en Canadá

En Canadá, debido a la presión del nacionalismo quebequés, se ha discutido el derecho de autodeterminación. En 1996, el primer ministro canadiense consultó al Tribunal Supremo sobre si Quebec podía separarse unilateralmente. En 1998, el Tribunal Supremo dijo que la Constitución de Canadá no reconocía el derecho de Quebec a la separación unilateral y que, en el Derecho internacional, la libre determinación se ejerce generalmente de forma interna.

Sin embargo, el Tribunal afirmó que la secesión podría ser posible si una clara mayoría de quebequeses la apoyara, y que el sistema constitucional canadiense no podría ignorar esa voluntad. El Tribunal Supremo estableció que la pregunta del referéndum y el apoyo a la secesión debían ser claros. Para aclarar esto, la Cámara de los Comunes redactó la Ley sobre la Claridad en 2000, para determinar en qué circunstancias una provincia podría separarse de Canadá.

La ley le da a la Cámara de los Comunes la autoridad para decidir si la pregunta de un referéndum es válida y si la mayoría de votos es suficiente. Si la pregunta y el apoyo a la secesión son claros, se debe hacer una reforma constitucional para permitir la separación. En esa reforma, se negociarían temas como el reparto de deudas, cambios en las fronteras, derechos de los pueblos aborígenes y protección de los derechos de las minorías.

La mayoría de los políticos canadienses apoyaron la Ley sobre la Claridad. Sin embargo, también hubo oposición. Los nacionalistas dijeron que la ley dificultaba el derecho de autodeterminación de los quebequeses, y la Asamblea Nacional de Quebec aprobó una ley en 2000 que decía que ningún parlamento podía imponer restricciones al derecho democrático del pueblo de Quebec a decidir su futuro.

Más Información

- Soberanía

- Autonomía

- Independencia

- Nacionalismo

- Movimientos de liberación nacional

- Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Self-determination Facts for Kids

En inglés: Self-determination Facts for Kids