Idioma mapuche para niños

Datos para niños Mapuche, mapudungún, araucano |

||

|---|---|---|

| Mapudungun, mapundungun, mapuchedungun, chedungun, chilidungun | ||

| Hablado en | ||

| Región | Cono Sur | |

| Hablantes | 381.762 (en Chile) 24.346* (en Argentina) |

|

| Puesto | No en los 100 mayores (Ethnologue, 2013) | |

| Familia | Aislada | |

| Escritura | Alfabeto latino | |

| Estatus oficial | ||

| Oficial en | Galvarino (Chile) Padre Las Casas (Chile) Temuco (Chile) |

|

| Códigos | ||

| ISO 639-2 | arn | |

| ISO 639-3 | arn | |

* Cifra calculada: 16.7% de 145.783 personas que se reconocen mapuches (Gráfico 15, p.24 del Censo 2022)

El mapudungún o mapuzungún (que significa 'lengua de la tierra') es el idioma del pueblo mapuche. Los mapuches son un pueblo originario que vive en Chile y Argentina. También se le conoce como mapuche o araucano.

Se calcula que entre 100.000 y 200.000 personas lo hablan activamente. Además, unas 100.000 personas más lo entienden, aunque no lo hablen con frecuencia.

El mapudungún ha influido en el idioma español en las zonas donde se habla. A su vez, ha tomado prestadas palabras del español y del quechua. Los expertos aún no han logrado clasificarlo con certeza, por lo que se considera una lengua aislada. Desde 2013, es idioma oficial junto con el castellano en la comuna chilena de Galvarino.

Contenido

¿Cómo se clasifica el mapudungún?

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si el mapudungún está relacionado con otras lenguas americanas. Por ahora, se le considera una lengua aislada. Esto significa que no se ha encontrado una conexión clara con ningún otro idioma.

Algunos estudios antiguos, como los de Stark en 1970, sugirieron que el mapudungún podría estar emparentado con las lenguas mayas de Mesoamérica. También se propuso una relación con lenguas de la costa de Perú y de Bolivia, como el uruquilla y el chipaya. Sin embargo, estas ideas fueron rechazadas por otros investigadores.

Más tarde, en 1978, Mary R. Key sugirió que el mapudungún podría estar relacionado con otras lenguas de Chile que están casi desapareciendo, como el kawésqar y el yagán. También propuso un parentesco con las lenguas pano-tacanas de Bolivia y Perú.

En 1987, el lingüista estadounidense Joseph Greenberg propuso una clasificación que agrupaba la mayoría de las lenguas americanas en una gran familia llamada lenguas amerindias. Según él, el mapudungún sería parte de las lenguas andinas. Sin embargo, el método de Greenberg es debatido, y muchos lingüistas no aceptan esta clasificación.

Otros investigadores, como Viegas Barros, no están de acuerdo con algunas de estas relaciones. Croese (1987) planteó la posibilidad de que el mapudungún esté emparentado con las lenguas arahuacas del noreste de América del Sur y el Caribe. Actualmente, SIL International lo clasifica como una de las dos lenguas que forman la familia araucana, junto con el huilliche.

¿Cómo suena el mapudungún?

Sonidos de las vocales y consonantes

El mapudungún tiene 6 sonidos de vocales. Un estudio reciente de Sadowsky (2013) identificó un sonido de vocal /ɘ/ que antes se había descrito de otra manera.

| Anterior | Central | Posterior | |

|---|---|---|---|

| Cerrada | ɪ1 | ʊ2 | |

| Media | ë | ɘ3 | ö |

| Abierta | ɐ̝ |

- El sonido /ɪ/ se encuentra en palabras como pin (decir).

- El sonido /ʊ/ se encuentra en palabras como piku (norte).

- El sonido /ɘ/ es más fuerte en sílabas acentuadas, como en fütra (grande).

El mapudungún también tiene un conjunto de sonidos de consonantes.

| bilabial | labio- dental |

inter- dental |

alveolar | post- alveolar |

palatal | retrofleja | velar | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| nasal | 1 | |||||||

| oclusiva | * | |||||||

| africada | ||||||||

| fricativa | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||

| aproximante | 4 | 5 | ||||||

| lateral | 1 |

* Se discute el valor fonémico de estas consonantes.

- La diferencia entre consonantes alveolares e interdentales está desapareciendo en algunos lugares y entre los hablantes más jóvenes.

- Las fricativas /f/ y /θ/ suenan de forma diferente según la zona. En algunos lugares son sordas (como la 'f' en "foto"), y en otros son sonoras (como la 'v' en inglés "victory").

- Las palabras prestadas del español a veces tienen grupos de consonantes (como en krus de "cruz"), pero es común que se añada un sonido vocal para separarlas (como kapüra de "cabra").

¿Cómo se acentúan las palabras?

El acento en mapudungún no siempre sigue una regla fija y puede cambiar según las palabras cercanas o el énfasis.

En palabras de dos sílabas:

- Si ambas sílabas terminan en vocal o ambas en consonante, el acento va en la última sílaba. Por ejemplo: ruka (casa), iñchiñ (nosotros).

- Si solo una sílaba termina en consonante, el acento va en esa sílaba. Por ejemplo: narki (gato), küyeṉ (luna).

En palabras de más de dos sílabas:

- Si las dos últimas sílabas terminan en vocal o en consonante, el acento va en la penúltima. Por ejemplo: williche (huilliche), ülkantun (canción).

- Si solo una de las dos últimas sílabas termina en consonante, el acento va en esa sílaba. Por ejemplo: pichiwentru (niño), mapudungun (lengua mapuche).

¿Cómo cambia la entonación?

La forma de pronunciar las consonantes puede variar según el estado de ánimo de la persona que habla. Se dice que hay tres "tonos": afectuoso, neutro y despectivo. Sin embargo, es difícil definir exactamente cómo cambian los sonidos, ya que es algo muy personal.

Por ejemplo:

- Afectuoso: Feychi kushe (‘Esa ancianita’).

- Neutro: Feychi kuse (‘Esa mujer anciana’).

- Despectivo: Feyti kude (‘Esa vieja’).

¿Cómo funciona la gramática del mapudungún?

El mapudungún es una lengua polisintética. Esto significa que las palabras se forman uniendo muchas partes pequeñas (llamadas morfemas o elementos léxicos). Una sola palabra en mapudungún puede necesitar una frase completa para traducirse a otros idiomas.

- Ejemplo:

- Palabra: Trarimansunparkelayayngu

- Significado de cada parte: ceñir-buey-AQUÍ-SORPRESA-NO-FUTURO-REAL-ELLOS DOS

- Traducción: ‘¡Ellos dos no enyugarán a los bueyes aquí!’

Género y número

Los sustantivos (nombres de cosas o seres) pueden ser "animados" (personas y animales) o "inanimados". Esto afecta cómo se forma su plural. El sexo se indica con palabras específicas, como wentru pichiche (‘hombre-niño’) y domo pichiche (‘mujer-niño’).

El número (singular, dual o plural) se expresa principalmente en las terminaciones de los verbos. También existe la palabra pu para indicar el plural de los sustantivos animados.

- Ejemplo:

- Palabra: Wüdaleaiñ may, pu koṉa

- Significado de cada parte: separar-RESULTADO-FUTURO-MODO REAL-NOSOTROS-pues-PLURAL-colaborador

- Traducción: Nos separaremos pues, colaboradores.

Pronombres

El mapudungún tiene nueve pronombres personales en la Región de la Araucanía. En algunos dialectos, como el huilliche, solo hay seis porque no usan el "dual" (para dos personas).

| Persona | Número | ||

|---|---|---|---|

| Singular | Dual | Plural | |

| Primera | iñche | iñchiw | iñchiñ |

| Segunda | eymi | eymu | eymün |

| Tercera | fey | fey engu | fey engün |

Hay un sistema complejo para indicar quién hace la acción y quién la recibe. Se usan terminaciones especiales en los verbos. Por ejemplo, si "yo" hago algo a "él", se usa una forma. Si "él" me lo hace a "mí", se usa otra.

Algunos pronombres para hacer preguntas son: iney ‘¿quién?’, chem ‘¿qué?’, chew ‘¿dónde?’, chumngelu ‘¿por qué?’, tuntem ‘¿cuánto(s)?’.

Verbos

Los verbos en mapudungún pueden ser de diferentes tipos (transitivos, intransitivos, etc.). Se conjugan para las tres personas (yo, tú, él/ella) y los tres números (singular, dual, plural). También tienen voz activa y pasiva, y tres modos (indicativo, imperativo e hipotético).

Los verbos pueden incluir información sobre dónde ocurre la acción, si está terminada o si el hablante está seguro de lo que dice. La negación también se incorpora directamente en la forma del verbo.

Las palabras prestadas del español suelen adaptarse a la forma de la tercera persona del singular. Por ejemplo, el verbo "poder" en mapudungún es «pwede».

Aquí tienes un ejemplo de cómo se conjuga un verbo como konün (‘entrar’) en presente:

| Número | ||||

| Singular | Dual | Plural | ||

| Persona | Primera | konün

( ← kon-n) |

koniyu

( ← kon-i-i-u) |

koniin

( ← kon-i-i-n) |

| Segunda | konimi

( ← kon-i-m-i) |

konimu

( ← kon-i-m-u) |

konimün

( ← kon-i-m-n) |

|

| Tercera | koni

( ← kon-i-0-0) |

koningu

( ← kon-i-ng-u) |

koningün

( ← kon-i-ng-n) |

|

¿Qué palabras tiene el mapudungún?

Palabras compuestas y préstamos

En mapudungún son comunes las palabras compuestas. Por ejemplo, küdawfe, (trabajador) y küdawwe (lugar de trabajo) vienen de küdaw, (trabajo).

El primer diccionario de mapudungún, el Vocabulario de la Lengua de Chile de Luis de Valdivia, muestra que muchas palabras tienen similitudes con el quechua. Esto se debe a la expansión del Tawantinsuyo en el pasado. Algunas palabras quechuas que aún se usan en mapudungún son pataka (cien) y warangka (mil).

El español también ha influido mucho en el vocabulario del mapudungún, especialmente en palabras para los días de la semana y los meses.

A su vez, el mapudungún ha dado muchas palabras al español, como poncho (de pontro) y nombres de árboles, plantas y animales de la región. Por ejemplo, coigüe (de koywe), quillay (de küllay), copihue (de kopiwe), coipo (de koypu), degú (de dewü) y pudú (de püdü o püdu). El diccionario de la Real Academia Española tiene más de 300 palabras de origen mapuche.

¿Cómo se escribe el mapudungún?

Cuando los españoles llegaron, los mapuches no tenían un sistema de escritura. Por eso, para escribir mapudungún se usa el alfabeto latino. A lo largo del tiempo, se han creado diferentes alfabetos para representarlo mejor.

Hoy en día, se usan principalmente tres alfabetos:

- El Alfabeto Unificado: Creado en 1986, tiene 27 letras, incluyendo algunas especiales para sonidos propios del mapudungún.

- El Grafemario Raguileo: Creado por Anselmo Raguileo en 1982, tiene 26 letras y busca que cada sonido tenga una sola letra.

- El Grafemario Azümchefe: Promovido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), combina características de los anteriores y tiene 28 letras. La versión de Windows XP en mapudungún usa este grafemario.

Ninguno de estos alfabetos es aceptado por todos, lo que a veces dificulta la lectura y escritura del idioma.

La siguiente tabla compara las letras usadas por el Alfabeto Unificado, el Grafemario Raguileo y el Grafemario Azümchefe para representar los sonidos de la lengua mapuche. Los ejemplos usan la ortografía del Alfabeto Unificado.

| AFI | Unificado | Raguileo | Azümchefe | Ejemplo | Español | Pronunciación aproximada |

|---|---|---|---|---|---|---|

| a | a | a | malal | corral | Como la a del español. | |

| ch | c | ch | challwan | pescar | Como la ch del español estándar. | |

| d | z | z | dungun | lengua | En algunas variedades suena como la z de cazador en el español del norte de España o la th del inglés en thanks. En otras variedades suena como la d suave en moda y la th del inglés en then. | |

| e | e | e | epe | casi | Como la e del español. | |

| f | f | f | afün | terminar | En algunas variedades suena como la f del español en foto, en otras variedades suena como la v del inglés victory, finalmente, en chesungun puede sonar como la j del castellano juego antes de o o u. | |

([ɣ], [ɰ]) |

g | q | q | rag | greda | Parecida a la g de alguien. |

| i | i | i | in | comer | Como la i del español. | |

| k | k | k | ko | agua | Como la c del español delante de a, o y u. | |

| l | l | l | luan | guanaco | Como la l del español. | |

| ḻ | b | lh | ḻafkeṉ | mar, lago, oeste | Semejante a la l del español, pero poniendo la punta de la lengua entre los dientes. | |

| ll | j | ll | llangkaforo | hombro | Como la ll del español en los dialectos sin yeísmo. | |

| m | m | m | mañke | cóndor | Como la m del español. | |

| n | n | n | nag | abajo | Como la n del español. | |

| ṉ | h | nh | ṉamüṉ | pie | Semejante a la n del español cuando precede a t, como en canto, poniendo la punta de la lengua entre los dientes. | |

| ñ | ñ | ñ | ñuke | madre | Como la ñ del español. | |

| ng | g | g | nge | ojo | Como la n de anca o como la ng del inglés en morning. | |

| o | o | o | oküllün | desgranar | Como la o del español. | |

| p | p | p | poñü | papa | Como la p del español. | |

| r | r | r | rüngo | harina | Semejante a la r rehilada de algunos dialectos del español o a la r del inglés en rat, pero sin redondeamiento. | |

| s | s | s | sumel | zapato | Como la s del español americano (no muy común). | |

| s, sh | s | sh | shuka | casita (afectuoso) | Como la sh del inglés en shopping (es la variante afectuosa de s). | |

| t | t | t | toṉtoṉ | polilla | Como la t del español, pero más alveolar. | |

| ṯ | t | t, th | aṉṯü | sol | Semejante a la t del español pero poniendo la punta de la lengua entre los dientes (no muy común). | |

| tr | x | tx | trawa | piel | Como la tr del español chileno coloquial, su variante es [], que casi suena inglés "tr" en la palabra truck. | |

| u | u | u | umawtun | dormir | Como la u del español. | |

| ü | v | ü | wünen | primero | Es una vocal no redondeada que se produce en un punto que cae entre /i/ y /u/. No es la ü (IPA) del alemán; corresponde más bien a la y (IPA) del guaraní o del polaco. | |

| w | w | w, u | willi, chaw | sur, padre | Como la u de hueso o, luego de vocal, como la u de causa; Azümchefe escribe willi, chaw/chau. | |

| y | y | y, i | yeku, papay | cormorán, señorita | Como la i de hielo o, luego de vocal, como la i de peine; Azümchefe escribe yeku, papay/papai. |

¿Quiénes han estudiado el mapudungún?

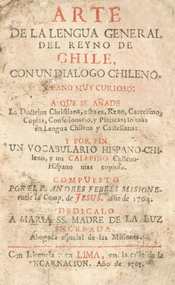

La primera gramática del mapudungún fue publicada por el sacerdote Luis de Valdivia en 1606. Otra obra importante fue el Arte de la Lengua General del Reyno de Chile de Andrés Febrés en 1765, que incluía una gramática y un diccionario.

Estas obras fueron muy útiles para los sacerdotes que trabajaban con los mapuches. Más tarde, en 1888, se publicó el Breve Metodo della Lingua Araucana y Dizionario Italo-Araucano e Viceversa de Octaviano de Niza.

Con la llegada de Rodolfo Lenz a Chile en 1890, comenzaron los estudios modernos del mapudungún, con un enfoque más científico. Otros trabajos importantes incluyen la Gramática Araucana (1903) y el Diccionario Araucano-Español; Español-Araucano (1916) de fray Félix José Kathan de Augusta.

Aspectos históricos y culturales del mapudungún

¿Cómo se le llama al idioma?

Los propios hablantes llaman a su idioma mapudungun o mapundungun, que significa ‘habla de la tierra’. También lo llaman mapuchedungun (‘habla de los mapuches’) y chedungun (‘habla de la gente’).

Durante la época de la colonización española, se le llamó araucano, lengua chilena o lengua de Chile. Aunque el término araucano fue muy usado, hoy en día los mapuches prefieren mapudungun o lengua mapuche, ya que araucano no es su nombre original.

¿Cuál es la historia del mapudungún?

Se cree que el mapudungún y el pueblo mapuche se originaron en el actual territorio chileno, a partir de grupos que antes eran cazadores-recolectores y luego se hicieron sedentarios.

Cuando los españoles llegaron a mediados del siglo XVI, el mapudungún se hablaba en una gran extensión de territorio, desde el valle del Limarí hasta el archipiélago de Chiloé. Los misioneros y cronistas de la época decían que las diferencias entre los dialectos eran mínimas, y que con esta "Lengua General de Chile" se podía viajar por todo el territorio.

Durante la época colonial, el uso del idioma disminuyó al norte del río Biobío. Sin embargo, al sur del Biobío, el mapudungún siguió siendo la lengua principal. Entre los siglos XVII y XIX, el mapudungún se extendió hacia el este, llegando a la Pampa y la Patagonia en Argentina. En este proceso, muchos pueblos adoptaron el mapudungún, a veces conservando sus lenguas originales junto con él.

En el archipiélago de Chiloé, los españoles se establecieron en 1567. Aunque dominaron a los huilliches, el mapudungún (en su dialecto veliche) se siguió usando mucho, incluso por los españoles. Algunos viajeros de la época notaron que los españoles preferían hablar la lengua indígena. Sin embargo, con el tiempo y la creación de escuelas de castellano, el dialecto veliche se extinguió a finales del siglo XIX.

A principios del siglo XIX, durante las guerras de Independencia de Chile y Independencia de Argentina, muchos mapuches participaron en los conflictos. A veces, los niños que quedaban huérfanos eran acogidos por figuras importantes. Se cuenta que Bernardo O'Higgins, considerado el Padre de la Patria de Chile, hablaba mapudungún, idioma que aprendió de niño.

En 2014, en la ciudad argentina de Trevelin, se inició un proyecto para colocar señalética en español, galés y mapudungún. También se han ofrecido cursos de mapudungún para promover su aprendizaje.

¿Cuántas personas hablan mapudungún?

Según el censo de 2002, hay más de 600.000 mapuches en Chile, y una parte de ellos habla mapudungún. En Argentina, el censo de 2010 indicó que más de 200.000 personas se identificaron como mapuches.

Algunos estudios sugieren que alrededor del 16% de la población mapuche en Chile usa el idioma activamente, y otro 18% lo entiende. Esto significa que unos 100.000 mapuches en Chile lo hablan con frecuencia. Sin embargo, organizaciones mapuches y otros investigadores estiman cifras mucho más altas, llegando a casi 700.000 hablantes en total.

A pesar de estas cifras, se ha observado que el contacto con el español ha afectado al mapudungún. Un estudio de 2011 indica que solo el 14% de la población mapuche tiene un buen manejo de su idioma, y solo el 8% lo usa habitualmente para hablar con los niños. Esto muestra que la vitalidad de la lengua está disminuyendo.

¿Qué dialectos existen?

A principios del siglo XVII, los europeos notaron que el mapudungún se hablaba de forma muy uniforme en un territorio muy grande. Aunque había algunas diferencias en palabras y terminaciones, la lengua era entendible en todas partes.

El mapudungún tiene varios dialectos que son fáciles de entender entre sí. Se pueden agrupar en tres grandes grupos principales en Chile:

- Picunche (‘gente del norte’): Se habla en el sur de la región del Biobío y en el norte de la región de La Araucanía. Sus hablantes lo llaman chedungun.

- Moluche-pehuenche

- Moluche (‘gente del centro’ o ‘gente de occidente’): Es la variante más extendida y la base de la mayoría de los estudios del idioma. Se habla en la Cautín en Chile y en algunas zonas de Argentina. Sus hablantes lo llaman mapudungun.

- Pehuenche (‘gente de la araucaria’): También llamado chedungun por sus hablantes. Se encuentra en Neuquén en Argentina y en el Alto Biobío en Chile.

- Huilliche (‘gente del sur’): Se habla en la región del lago Nahuel Huapi en Argentina y en la costa de Osorno y Chiloé en Chile. El dialecto de la costa de Osorno se llama chesungun y está muy influido por el español. El veliche de Chiloé se extinguió a finales del siglo XIX.

En la provincia argentina de Chubut, se han identificado variedades de mapudungún que conservan palabras y sonidos de lenguas anteriores que fueron reemplazadas.

|