Historia de la ciencia y la tecnología en Argentina para niños

La historia de la ciencia y la tecnología en Argentina nos cuenta cómo se desarrollaron las ideas científicas y los avances tecnológicos en este país a lo largo del tiempo.

Argentina tiene una larga historia en la investigación científica. Todo comenzó con las primeras universidades en los siglos XVI y XVII, donde trabajaron científicos jesuitas. Más tarde, en el siglo XIX, hubo naturalistas importantes como Florentino Ameghino. Con la creación de universidades nacionales como las de Córdoba (fundada en 1613), Buenos Aires (1821), del Litoral (1889), La Plata (1897) y Tucumán (1914), el estudio científico se volvió más organizado.

Hubo momentos de gran avance para la ciencia en Argentina, como durante los gobiernos de Bernardino Rivadavia y Domingo Faustino Sarmiento, o entre 1956 y 1966. Muchos científicos argentinos lograron reconocimiento mundial, incluyendo tres Premios Nobel. Además, varios investigadores famosos de otros países vinieron a vivir y trabajar en Argentina, ayudando a crear instituciones científicas reconocidas a nivel global.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema científico del país cambió mucho. Se creó el CONICET, una organización que financia a investigadores y becarios. También surgieron instituciones especializadas en tecnología para la agricultura (INTA), la industria (INTI), la energía nuclear (CNEA), la defensa (CITIDEF) y el espacio (CONAE).

Argentina tiene una destacada trayectoria en investigación biomédica, lo que le valió tres Premios Nobel:

- Bernardo Houssay (1947), el primero de Latinoamérica, por sus estudios sobre cómo la hipófisis influye en la glucosa del cuerpo, importante para entender la diabetes.

- Luis Federico Leloir (1970), por descubrir los nucleótidos sacáridos y su función en la creación de carbohidratos.

- César Milstein (1984), por sus investigaciones sobre los anticuerpos.

Este período de crecimiento científico se vio afectado en 1966 por un evento conocido como la Noche de los Bastones Largos, que provocó que muchos científicos talentosos se fueran del país en busca de mejores oportunidades. Esta situación, donde la persecución política afectó la ciencia, continuó hasta 1983.

En el siglo XXI, Argentina ha tenido logros importantes en biotecnología (con nuevas variedades de plantas modificadas), tecnología nuclear (exportando reactores nucleares a través de la empresa estatal INVAP) y tecnología satelital (diseñando y construyendo satélites como el SAC-D/Aquarius, Arsat-1 y SAOCOM). También se impulsan áreas como la informática, la nanotecnología y la biotecnología.

Contenido

- Período prehispánico

- Período colonial o virreinal (siglos XVII-XVIII)

- La Independencia (1810-1853)

- La Organización Nacional (1853-1918)

- Desde la Reforma Universitaria hasta la Segunda Guerra Mundial (1918-1945)

- Gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955)

- La Revolución Libertadora, Frondizi e Illia (1955-1966)

- Revolución argentina, Perón y última dictadura (1966-1983)

- El regreso de la democracia (1983-actualidad)

- Galería de imágenes

Período prehispánico

Antes de la llegada de los europeos, el territorio argentino estaba habitado por diversos pueblos originarios con sus propias tradiciones y conocimientos.

En el sur, los mapuches, tehuelches y selknam construían viviendas y herramientas. Los mapuches, por ejemplo, hacían casas con adobe y madera, y tenían un sistema de números decimal. Los selknam, en Tierra del Fuego, usaban pieles de animales para sus casas y fabricaban herramientas de piedra, hueso y madera, siendo el arco y la flecha sus armas principales.

En la región del Chaco, pueblos como los wichis y los qom construían chozas y manejaban el hilado para hacer ropa. Los qom eran seminómadas, cazaban, recolectaban y cultivaban un poco, creando objetos de cerámica y cestería.

En el norte, los quechuas, diaguitas y calchaquíes tenían avances en medicina, como el uso de la quinina para la malaria. Eran hábiles en el arte textil, usando algodón, alpaca y vicuña. Los diaguitas eran agricultores y ganaderos, construyendo casas con piedras. Eran expertos alfareros y trabajaban metales como el cobre y el bronce. Los calchaquíes también desarrollaron la escritura pictográfica.

Período colonial o virreinal (siglos XVII-XVIII)

Durante este tiempo, Argentina fue parte del Imperio español. Hubo publicaciones y observaciones de viajeros y misioneros sobre la naturaleza y las culturas locales. También creció el interés por la enseñanza y un ambiente científico inicial.

El contacto con las culturas originarias fue complejo. Por un lado, se impuso la cultura española, pero por otro, sobrevivieron partes importantes de las culturas indígenas. Los misioneros españoles tuvieron un papel clave: algunos destruyeron rastros de civilizaciones anteriores, mientras que otros aprendieron idiomas y conservaron testimonios. Hubo intercambio de conocimientos científicos y técnicos, como el de cultivos (caña de azúcar, trigo y vid de Europa; maíz, frijol, patata, pimiento y tomate de América). Se crearon universidades tempranas en América, como la de Santo Tomás de Aquino (1538) y San Marcos de Lima (1551).

La red de 25 universidades virreinales en América difundió los avances del Siglo de Oro Español. El Camino Real Intercontinental también facilitó el comercio y el intercambio cultural y tecnológico entre Europa y América.

En tecnología, hubo avances en agronomía por los nuevos cultivos, y en geografía y cartografía. Martín Cortés de Albacar descubrió la declinación magnética de la brújula, y Alonso de Santa Cruz inventó la carta esférica. En matemáticas, figuras como Sebastián Izquierdo y Juan Caramuel hicieron contribuciones. En medicina, se descubrió la quina para tratar fiebres y la malaria. La metalurgia de la plata mejoró con el método de la amalgama, que usaba mercurio.

Trabajos jesuíticos (1585-1767)

Los jesuitas llegaron a Argentina en 1585 y fundaron misiones y colegios. En 1613, con apoyo del Obispo Trejo, fundaron la Universidad de Córdoba, la más antigua del país y una de las primeras de América. Enseñaba arte, teología y leyes. También crearon la Librería Grande, que llegó a tener más de cinco mil libros.

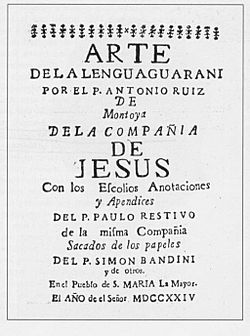

En 1687, fundaron el Colegio de Monserrat en Córdoba. Realizaron expediciones geográficas y los primeros estudios de las lenguas indígenas, creando diccionarios y gramáticas.

En las Misiones jesuíticas guaraníes, publicaron libros en guaraní sobre gramática, catecismo y diccionarios. Tuvieron la primera imprenta de la región, donde imprimieron el Martirologio Romano en 1700 y otras obras importantes.

En 1706, el padre Buenaventura Suárez hizo las primeras observaciones astronómicas, publicando su trabajo Lunario de un Siglo en 1744. Sus cálculos le permitieron elaborar tablas de las misiones jesuíticas y trazar el primer mapa de la zona. También fabricó globos terráqueos y celestes, construyó un reloj solar e instrumentos de medición, y clasificó especies de plantas.

En 1766, funcionó la segunda imprenta en el Colegio de Monserrat. Dejó de funcionar en 1781 debido a la expulsión de la orden, pero reapareció en Buenos Aires al año siguiente como Real Imprenta de los Niños Expósitos.

El Virreinato del Río de La Plata (1776-1810)

En 1776 se creó el Virreinato del Río de La Plata. Su segundo virrey, Vértiz, impulsó mejoras culturales. Las ideas de la Ilustración europea llegaron al país a través de jóvenes criollos que estudiaban en España.

La expulsión de los jesuitas en 1767 afectó la educación, ya que ellos dirigían la mayoría de las instituciones. Sin embargo, esto también ayudó a difundir nuevas ideas.

En 1787, el fraile Manuel Torres desenterró el primer esqueleto completo de megaterio del río Luján, que fue enviado a Madrid para su estudio.

El Real Colegio Convictorio de San Carlos (1783) y el Protomedicato del Río de la Plata (1779) fueron instituciones importantes. El Protomedicato se encargaba de la medicina y la formación de profesionales, y su primer director fue el irlandés Miguel O'Gorman.

La expedición científica más importante a las costas argentinas fue la de Alejandro Malaspina en 1789, que realizó estudios hidrográficos y recolectó material botánico.

En 1793, el Protomedicato pudo organizar estudios médicos, dando origen a la primera escuela de medicina en 1801. Sin embargo, pocos estudiantes se interesaron, y la escuela dejó de funcionar en 1821.

Manuel Belgrano creó una escuela de dibujo y la Escuela de Náutica en 1799, con el objetivo de enseñar matemáticas. Aunque la escuela no duró mucho, Belgrano impulsó el estudio sistemático de las matemáticas.

Félix de Azara realizó viajes por el virreinato, publicando descripciones de especies animales y vegetales.

En el periodismo, el Telégrafo Mercantil (1801) y el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (1802), dirigido por Hipólito Vieytes, trataban temas de ciencia aplicada, como la química y la vacunación. El Correo de Comercio de Manuel Belgrano (1810) también contribuyó al pensamiento de la época.

La Independencia (1810-1853)

Los conflictos políticos y militares de principios del siglo XIX afectaron las instituciones educativas. Sin embargo, después de la Revolución de Mayo, hubo un fuerte apoyo a las ciencias.

Gracias a Bernardino Rivadavia, se inició una nueva etapa con la creación de la Universidad de Buenos Aires.

Primeros años

En los primeros años después de la Revolución de Mayo, Juan Crisóstomo Lafinur enseñó filosofía y física en el Colegio de San Carlos, difundiendo ideas de Galileo Galilei, Isaac Newton y René Descartes.

Los estudios matemáticos se enfocaron en formar militares para la independencia. En 1816, se fundó la Academia de Matemáticas, que se incorporó a la Universidad en 1821. Fue dirigida por científicos como José Lanz y Felipe Senillosa.

Los estudios médicos se restablecieron en 1815. El naturalista francés Aimé Bonpland llegó a Buenos Aires en 1817, ejerció como médico y realizó expediciones científicas.

En 1810, Mariano Moreno impulsó la creación de una Casa de Libros, que se abrió en 1812 con apoyo de Rivadavia. Rivadavia también creó escuelas y proyectó un museo de historia natural, que comenzó a funcionar en 1823.

Universidad de Buenos Aires

La Universidad de Buenos Aires se inauguró oficialmente el 12 de agosto de 1821. Buscó enseñar y hacer ciencia de manera organizada. Al principio, incorporó instituciones docentes ya existentes y se hizo cargo de la enseñanza primaria.

En 1822, la Universidad tenía departamentos de:

- Primeras letras (escuelas primarias).

- Estudios preparatorios (idiomas, filosofía, ciencias).

- Ciencias Exactas (dibujo, química, geometría, física, astronomía).

- Medicina (clínica médica y quirúrgica).

- Jurisprudencia (derecho).

- Ciencias sagradas (estudios eclesiásticos).

Las clases de matemáticas y física fueron dictadas por profesores como Avelino Díaz y Senillosa. En 1823, se adquirió un laboratorio para física experimental.

Pedro Carta Molina, médico italiano, enseñó farmacia y física experimental. Su sucesor, el astrónomo Octavio Fabricio Mossotti, instaló un pequeño observatorio y un gabinete meteorológico en el convento de Santo Domingo. Sus observaciones sobre un eclipse de Sol y el cometa Encke fueron publicadas en Londres.

La cátedra de química fue iniciada en 1823 por Manuel Moreno.

En el Convento de Santo Domingo también se instaló un gabinete de historia natural en 1823, que contenía piezas de animales, minerales y plantas.

En el Departamento de Medicina, se creó la Academia de Medicina en 1822, que publicó el primer volumen de sus Anales, iniciando la prensa científica periódica.

La época de Rosas

Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas (1829-1832 y 1835-1852), la enseñanza y la ciencia sufrieron un gran declive. La Universidad de Buenos Aires casi cerró, y el número de alumnos disminuyó.

Los jóvenes de la generación de 1837, como Juan Bautista Alberdi y Esteban Echeverría, se agruparon en la Asociación de la Joven Argentina para promover el progreso. Su ideario, el Dogma Socialista, fue un análisis de la sociedad argentina.

Domingo Faustino Sarmiento promovió la ciencia a través de la enseñanza y la creación de instituciones. Su obra Facundo (1845) describió la vida social y política del país.

Pedro de Angelis editó una Colección de obras y documentos sobre la historia colonial, contribuyendo a los conocimientos históricos.

Francisco Javier Muñiz inició los primeros trabajos en paleontología argentina. Descubrió muchos fósiles de mamíferos y publicó trabajos sobre el ñandú y la vida del gaucho.

Los viajes científicos más importantes de esta época fueron los de Alcide d'Orbigny y Charles Darwin. Darwin visitó Argentina en 1833 y 1835, y sus observaciones fueron la base de su famosa teoría de la evolución, publicadas en su Viaje de un naturalista alrededor del mundo (1849).

La Organización Nacional (1853-1918)

Después de las batallas de Caseros (1852) y Pavón (1861), el país se reorganizó, incluyendo la enseñanza y la ciencia. El positivismo, una corriente filosófica enfocada en la ciencia y la sociedad, influyó en esta época. Destacaron Florentino Ameghino y Francisco P. Moreno.

La enseñanza superior

Se fundaron varias instituciones de enseñanza superior, como la Universidad de La Plata, creada en 1889 y nacionalizada en 1905. Incluía facultades de Medicina, Derecho, Ingeniería, Química y Farmacia. El gobierno provincial le cedió el Observatorio Astronómico (1883) y el Museo de Ciencias Naturales (1884).

Los estudios de astronomía y física comenzaron en la Universidad de La Plata. En 1912, se graduaron los primeros doctores en física argentinos, José B. Collo y Teófilo Isnardi, quienes alcanzaron reconocimiento internacional.

Otras universidades importantes creadas fueron la de Santa Fe (1889) y Tucumán (1912).

La Universidad de Buenos Aires se reorganizó en 1852. En 1863, se creó el Departamento de Ciencias Exactas, gracias a Juan María Gutiérrez, quien trajo profesores de Europa. Este departamento formó a los primeros ingenieros argentinos en 1869, conocidos como "los doce apóstoles". En 1891, se convirtió en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

La Universidad de Córdoba se nacionalizó en 1856. Durante la presidencia de Sarmiento, se incorporaron las ciencias exactas y naturales, con profesores europeos que trabajaron en la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba.

La Sociedad Científica Argentina

En 1872, se creó la Sociedad Científica Argentina en Buenos Aires, con el objetivo de fomentar el estudio de las ciencias. Su primer presidente fue Luis A. Huergo. La Sociedad contribuyó a las exploraciones geográficas de la Patagonia y organizó congresos científicos.

Estanislao Zeballos, uno de los fundadores, creó el periódico Anales Científicos Argentinos, que se convirtió en la publicación oficial de la Sociedad.

Los museos y los naturalistas

Las ciencias naturales y la astronomía fueron las primeras en organizarse después de Caseros. Se reorganizó el Museo de Buenos Aires y se crearon museos en Paraná y Corrientes.

El museo de Buenos Aires entró en su etapa científica con Carlos Germán Burmeister, naturalista y paleontólogo alemán, quien dirigió el museo desde 1862 y publicó extensos trabajos sobre la fauna, flora y geología de Sudamérica. También fundó la Academia de Ciencias Naturales de Córdoba.

El Museo de La Plata se vincula con Francisco P. Moreno, quien se interesó por la paleontología y la arqueología, realizando viajes por la Patagonia. Donó su colección personal de más de 15.000 piezas a la provincia de Buenos Aires, que fundó el Museo Antropológico y Etnográfico de Buenos Aires.

El museo se trasladó a la nueva ciudad de La Plata y se convirtió en el Museo de Historia Natural de La Plata, con Moreno como director vitalicio. Se convirtió en un centro de estudios superiores con valiosas colecciones y publicaciones.

El tercer gran museo fue el Etnográfico, fundado en 1906 y organizado por Juan Bautista Ambrosetti, naturalista argentino. Realizó numerosas expediciones que enriquecieron los conocimientos de arqueología y etnografía del país. En 1908, descubrió el yacimiento del Pucará de Tilcara.

En esta época, Florentino Ameghino se destacó como un gran científico argentino de relevancia internacional. Fue naturalista, paleontólogo y antropólogo. Estudió los terrenos de la Pampa, recolectando numerosos fósiles y realizando investigaciones de geología y paleontología.

Su obra Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina (1889) le valió una medalla de oro en la Exposición Universal de París. Sus trabajos sobre la evolución de los mamíferos lo ubicaron entre las figuras mundiales de la biología evolutiva.

Eduardo Ladislao Holmberg también fue un destacado naturalista, investigando en casi todas las ramas de la ciencia natural. Fundó la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales en 1911 y contribuyó al progreso del Jardín Zoológico de Buenos Aires.

Los Observatorios Astronómicos de Córdoba y La Plata

A mediados del siglo XIX, la mayoría de los observatorios astronómicos estaban en el hemisferio norte. En 1869, el presidente Sarmiento invitó al astrónomo estadounidense Benjamín Apthorp Gould a Argentina para organizar un observatorio nacional en Córdoba.

Gould llegó en 1870 y, mientras esperaba los instrumentos, comenzó a crear un mapa del cielo austral. El 24 de octubre de 1871, se inauguró el Observatorio Astronómico de Córdoba, que publicó la Uranometría argentina en 1879, por la cual Gould recibió una medalla de oro. Sarmiento expresó la importancia de la ciencia para el país en el discurso inaugural.

Gould fue pionero en aplicar la fotografía a los estudios astronómicos. También inició los estudios de meteorología, creando la Oficina Meteorológica Nacional en 1872.

El Observatorio Astronómico de La Plata nació en 1883. Aunque al principio su actividad fue limitada, con el tiempo se integró en redes de trabajo internacionales.

Logros destacados (1853-1918)

Geografía

En 1879, se fundó el Instituto Geográfico Argentino, que patrocinó viajes exploratorios. En 1902, se organizó el Instituto Geográfico Militar. Se destacaron los estudios de Germán Avé Lallemant en San Luis y Mendoza.

Las exploraciones a la Patagonia motivaron el interés científico mundial. En 1903, la expedición argentina de Julián Irizar rescató al explorador sueco Otto Nordenskjöld en el mar austral.

Medicina

Después de Caseros, los estudios médicos se reorganizaron. Destacaron cirujanos como Manuel Augusto Montes de Oca e Ignacio Pirovano.

Guillermo Rawson fue el primer profesor de higiene del país y cofundador de la Cruz Roja en Argentina en 1880. Publicó trabajos sobre higiene y estadísticas vitales de Buenos Aires.

José María Ramos Mejía (1849-1914), médico y escritor, fundó el Círculo Médico Argentino en 1873. Se especializó en enfermedades mentales y fue pionero en la divulgación científica.

En 1914, Luis Agote desarrolló un método para conservar la sangre sin que se coagulara, permitiendo las primeras transfusiones de sangre indirectas en el mundo.

Cine de animación

En 1917, Quirino Cristiani realizó el primer largometraje de dibujos animados del mundo, El apóstol, una sátira política. En 1930, creó Peludópolis, el primer largometraje de animación sonoro.

Ciencias jurídicas

En este período, se redactaron la Constitución Argentina de 1853 y varios códigos.

Dalmacio Vélez Sársfield fue fundamental en la redacción del Código de Comercio (1859) y el Código Civil (1870).

Carlos Calvo publicó su Derecho internacional en 1863, donde expuso el principio de que ningún gobierno debe usar la fuerza para reclamar deudas monetarias a otro país.

Historiografía

Bartolomé Mitre fue una figura destacada en los estudios históricos. Sus obras, como Historia de Belgrano e Historia de San Martín, son consideradas fundadoras de la historiografía argentina.

Vicente Fidel López fue otra personalidad relevante en la ciencia histórica, polemizando con Mitre sobre la interpretación de los hechos históricos.

Antropología

En 1896, el policía argentino Juan Vucetich ideó el sistema dactiloscópico, que permite identificar a las personas por sus huellas dactilares. Necochea fue la primera ciudad del mundo en resolver un caso con este método.

Sociología

La generación del 80 mostró interés por la sociología aplicada a la vida social argentina.

Ernesto Quesada fue el primer profesor de sociología en la Universidad de Buenos Aires en 1904. Juan Agustín García también enseñó sociología y escribió sobre la evolución de la inteligencia argentina.

José María Ramos Mejía y Joaquín V. González también contribuyeron a la sociología. Los datos estadísticos, recopilados desde 1856, ayudaron a entender la vida social.

En 1900, Alfredo Palacios presentó su tesis doctoral "La Miseria en la República Argentina", la primera investigación sobre las condiciones de vida de la población. En 1904, Juan Bialet Massé presentó su Informe sobre el estado de la clase obrera, la primera investigación laboral del país.

Crisis de 1890

A partir de la década de 1890, la ciencia pura decayó por unos treinta años. Las instituciones científicas se estancaron y hubo menos publicaciones. Esto contrastó con el impulso de la economía y la técnica.

La cátedra de economía política se restableció en 1892, y en 1913 se creó la Facultad de Ciencias Económicas en Buenos Aires. También surgió la Unión Industrial Argentina en 1887, y se incrementaron las obras públicas.

Esta tendencia a enfocarse solo en las aplicaciones de la ciencia, olvidando la investigación pura, comenzó a cambiar en la segunda década del siglo XX, gracias al impulso de científicos como Bernardo Houssay.

Desde la Reforma Universitaria hasta la Segunda Guerra Mundial (1918-1945)

Este período comenzó con la Reforma Universitaria de 1918, que modernizó las universidades y sirvió de modelo en otros países de América.

A partir de 1930, hubo cambios políticos que afectaron la ciencia. Surgió un grupo de militares interesados en la tecnología para la industria y la defensa, como Enrique Mosconi. La comunidad científica, a través de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, buscó profesionalizar la ciencia y obtener apoyo político.

Creación de nuevas universidades y reforma universitaria

En 1904, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires comenzaron a pedir cambios en la estructura de las facultades. La llegada del radicalismo al poder en 1916 y la Revolución rusa influyeron en la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba. Este movimiento buscó la participación estudiantil en el gobierno universitario, la elección de profesores por concurso y la extensión universitaria.

Se crearon nuevas universidades, como la Universidad Nacional del Litoral (1919), la Universidad de Tucumán (1921) y la Universidad Nacional de Cuyo (1939).

Con la revolución de 1930, la Universidad de Buenos Aires fue intervenida, y hubo persecución a estudiantes y profesores. A pesar de esto, la UBA siguió formando profesionales y realizando algunas investigaciones.

Sociedades científicas

La Institución Cultural Española promovió la visita de científicos extranjeros. La Sociedad Científica Argentina continuó su labor, publicando monografías y creando filiales en el interior del país.

En 1933, se creó la Asociación para el progreso de las Ciencias (AAPC), presidida por Bernardo Alberto Houssay. Esta asociación buscaba profesionalizar la ciencia y enviar becarios al exterior.

Militares e industria

Además de los científicos, un grupo de militares, liderado por el general Manuel Savio, se interesó en la tecnología como base para la industria y la defensa.

En 1943, un golpe militar llevó a la intervención de varias universidades. El gobierno impulsó políticas de industrialización y creó el Instituto Tecnológico y el Banco de Crédito Industrial.

Logros destacados (1918-1945)

Matemática

Gracias a la labor del matemático español Julio Rey Pastor, los estudios matemáticos avanzaron mucho. En 1936, nació la Unión Matemática Argentina.

Física y astronomía

El Observatorio de La Plata se dedicó a la investigación y formación de astrónomos. Se creó el Instituto de Física de la Universidad de Tucumán en 1925.

Enrique Gaviola, físico y astrónomo reconocido mundialmente, estudió en Alemania con científicos como Max Planck y Albert Einstein. Trabajó en Estados Unidos en un acelerador de partículas y en el desarrollo de un método para recubrir espejos de telescopios. Al volver a Argentina, dirigió el Observatorio Astronómico de Córdoba y fundó la Asociación Física Argentina.

Química

Los estudios químicos crecieron, especialmente en sus aplicaciones a la biología, medicina e industria. Se fundaron institutos de investigación científica y tecnológica.

Venancio Deulofeu se destacó en química, trabajando en la preparación de insulina y publicando numerosos artículos científicos.

Helicópteros

En 1920, el inventor argentino Raúl Pateras Pescara patentó su diseño de helicóptero con palas contrarrotativas, logrando el primer despegue y aterrizaje de helicópteros en el mundo.

Radiodifusión

El 27 de agosto de 1920, Enrique Susini y su equipo instalaron un transmisor en el techo del Teatro Coliseo y realizaron la primera transmisión de radiodifusión pública en el mundo, transmitiendo en vivo una ópera. Así, Radio Argentina se convirtió en una de las primeras estaciones con programación regular.

Desarrollos militares

En 1928, se creó la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba, que comenzó a desarrollar aviones de diseño propio. En 1943, se presentó el prototipo del primer tanque mediano argentino, el Nahuel.

Meteorología, geofísica y geografía

Los estudios meteorológicos se impulsaron con la creación de la Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrología en 1935. Se crearon observatorios para sismometría y geomagnetismo.

Gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955)

Durante el gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955), la educación universitaria se expandió enormemente. En 1949, Perón estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria, lo que permitió que la matrícula creciera de 49.000 a 96.000 alumnos entre 1946 y 1950. Se crearon 14 nuevas universidades y se aumentó el presupuesto educativo.

El gobierno peronista institucionalizó la ciencia y la tecnología, enfocándose en problemas sociales, productivos y de defensa. Muchos científicos extranjeros se establecieron en el país debido a guerras o persecuciones en sus países de origen, como el matemático Rey Pastor y el físico Blas Cabrera.

Se crearon instituciones estatales para incentivar la investigación científica, como el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (Conityc) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Logros destacados (1946-1955)

Física y astronomía

Durante el primer gobierno de Perón, se anunció el Proyecto Huemul para producir tecnología de fusión nuclear. Aunque el proyecto, a cargo de Ronald Richter, resultó ser un fraude, llevó a la creación del Centro Atómico Bariloche y el Instituto Balseiro.

También se creó el Instituto de Rayos Cósmicos en Mendoza para observar la radiación cósmica.

Desarrollos militares

Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos expertos extranjeros llegaron a Argentina. En 1947, se creó la División Proyectos Especiales en el Instituto Aerotécnico, que desarrolló motores de combustible líquido.

El Instituto Aerotécnico produjo los primeros aviones a reacción en Latinoamérica, el Pulqui I (1947) y el Pulqui II (1950). También se fabricaron otros aviones y el primer proyectil guiado nacional, el PAT 1.

En 1954, se creó el Centro de Investigaciones Tecnológicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) para promover la investigación militar.

Biología, bioquímica y medicina

En 1919, Bernardo Alberto Houssay fundó el Instituto de Fisiología en la Universidad de Buenos Aires. Aunque fue expulsado en 1943 por sus posturas políticas, creó el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar de forma privada. Desde allí, Houssay y su equipo realizaron más de mil trabajos en endocrinología, nutrición, farmacología y diabetes. En 1945, publicó La Fisiología de Houssay, que le valió el Premio Nobel en 1947.

El Instituto Campomar (actualmente Instituto Leloir) fue dirigido por Houssay y luego por Eduardo Braun Menéndez. Allí, Luis Federico Leloir y su equipo identificaron los azúcares carnucleótidos en 1948, lo que le valió el Premio Nobel de Química en 1970.

Enrique Finochietto (1881-1948) se destacó como médico, investigador e inventor de numerosos instrumentos quirúrgicos, como el frontolux y el "separador Finochietto", usados en todo el mundo.

La Revolución Libertadora, Frondizi e Illia (1955-1966)

En 1955, el gobierno de Perón fue derrocado. Se crearon nuevos organismos científico-tecnológicos.

El CONITYC fue renombrado como CONICET en 1958, con el Premio Nobel Bernardo Houssay al frente.

En 1956, se fundó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para impulsar la investigación y extensión agropecuaria. En 1957, nació su homólogo industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

En 1958, se puso en marcha el primer reactor atómico construido en Argentina (RA-1) por la CNEA. También llegaron las primeras computadoras y se inició la formación en computación e ingeniería electrónica.

En 1958, Arturo Frondizi fue elegido presidente. Su gobierno impulsó el desarrollo de la industria pesada y dio importancia a las escuelas técnicas. Permitió que las universidades privadas otorgaran títulos, lo que generó protestas estudiantiles.

El CONICET introdujo la carrera de investigador científico en 1960, financiando la investigación y ofreciendo becas. Se crearon centros de investigación especializados en colaboración con gobiernos provinciales y el sector privado.

En 1963, Arturo Illia fue elegido presidente. Aumentó el presupuesto para educación.

Logros destacados (1955-1966)

Actividad aeroespacial

Con el gobierno de Frondizi, en 1959, se comenzaron a desarrollar motores de propulsante sólido. En 1960, se creó la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) para el programa espacial argentino.

El 2 de febrero de 1961, se lanzó la primera aeronave construida íntegramente en Argentina, el APEX A1-02 Alfa Centauro. El 11 de abril de 1967, el Cohete Yarará lanzó una cápsula con el ratón Belisario, que regresó con vida. En 1969, el cohete Canopus II llevó al mono Juan al espacio y lo retornó con vida. Argentina se convirtió en el cuarto país en el mundo en lograr esto.

Entre 1960 y 1972, se fabricaron y lanzaron varias sondas espaciales.

Física y astronomía

Carlos Varsavsky fundó y dirigió el Instituto Argentino de Radioastronomía en 1964. Participó en la construcción del radiotelescopio más grande del hemisferio sur.

Matemática

Se crearon varios Institutos de Matemática. En 1956, Enrique Gaviola creó el Instituto de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad de Córdoba.

En 1961, se instaló en la Universidad de Buenos Aires la primera computadora del país, una Ferranti Mercury llamada Clementina, impulsando los métodos de cálculo.

Biología y medicina

En 1958, se fundó la Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal. En 1960, se creó un centro de estudios de biología marina. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), creado en 1956, genera tecnologías para la agricultura.

En 1964, se creó la primera Planta de Fraccionamiento de Proteínas Plasmáticas en la Universidad Nacional de Córdoba, un paso importante para la producción nacional de medicamentos.

Geografía

Se destacaron las expediciones a la Antártida y la creación del Instituto Antártico Argentino en 1956 y del Instituto Geográfico Militar.

Filosofía, Sociología e Historia

José Babini (1897-1984), ingeniero e historiador, logró que la historia de la ciencia fuera reconocida como disciplina independiente en Argentina. En 1949, publicó Historia de la ciencia Argentina, el primer libro sobre el tema.

Revolución argentina, Perón y última dictadura (1966-1983)

Revolución argentina (1966-1973)

En 1966, el gobierno de Illia fue derrocado y asumió el general Juan Carlos Onganía. Su gobierno se caracterizó por medidas liberales y episodios de violencia en las universidades.

La Noche de los Bastones Largos

La Noche de los Bastones Largos fue el desalojo violento de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires por la policía el 29 de julio de 1966. Las autoridades universitarias, estudiantes y profesores se oponían a la intervención del gobierno militar. La policía usó bastones largos para golpear a quienes salían de los edificios.

Fueron detenidas 400 personas y se destruyeron laboratorios y bibliotecas. Cientos de profesores fueron despedidos o renunciaron, y muchos emigraron del país. Equipos completos, como el Instituto de Cálculo que operaba la computadora Clementina, fueron desmantelados.

Estas medidas afectaron seriamente el desarrollo científico del país, llevando a una "fuga de cerebros", donde muchos científicos talentosos se fueron a otros países.

Situación por área (1966-1973)

Biología y medicina

César Milstein (1927-2002) es un ejemplo de la fuga de cerebros. Después de doctorarse en Argentina y Cambridge, regresó al país, pero se exilió nuevamente en Inglaterra tras el golpe militar de 1962. Allí, su trabajo sobre las inmunoglobinas y los anticuerpos le valió el Premio Nobel de Medicina en 1984.

David D. Sabatini, médico y científico, también emigró a EE. UU., donde se destacó en biología celular.

René Favaloro (1923-2000), cardiólogo, realizó en 1967 en Estados Unidos el primer baipás coronario con injerto de vena safena, una técnica que se usa hasta hoy. En 1971, regresó a Argentina y fundó la Fundación Favaloro, un centro de atención médica, investigación y educación.

Matemática y física

Luis Caffarelli emigró después de obtener su doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Es un experto mundial en ecuaciones diferenciales parciales no lineales y recibió el prestigioso Premio Abel en 2023, siendo el primer latinoamericano en obtenerlo.

Manuel Sadosky y Rebeca Guber, pioneros en ciencias de la computación, también se exiliaron.

En física, emigraron Juan G. Roederer y Mariana Weissmann. La astrónoma francesa Catherine Gattegno de Cesarsky también dejó el país.

La meteorología también se vio afectada, con la emigración de Eugenia Kalnay, quien fue premiada por la Organización Meteorológica Mundial por sus contribuciones a la climatología.

Filosofía, sociología e historia

Entre los exiliados de esta área se encuentran Rolando García, Gregorio Klimovsky, Tulio Halperín Donghi, Mario Bunge, Risieri Frondizi y Sergio Bagú.

Geología y paleontología

Félix González Bonorino y Osvaldo Alfredo Reig fueron geólogos y paleontólogos que también se exiliaron.

La última dictadura militar (1976-1983)

El régimen militar que comenzó en 1976 intervino las universidades públicas y persiguió a los investigadores. Muchos se exiliaron, y otros fueron víctimas de la represión. Se quemaron cientos de miles de libros.

Durante la dictadura, el CONICET se reorganizó, aumentando el número de centros e institutos, pero reduciendo el presupuesto de investigación en las universidades. El INTI y el INTA también sufrieron recortes y persecuciones.

Logros destacados (1976-1983)

Física

Se destacó el trabajo de Mario José Garavaglia en óptica y láser, y el de Juan José Giambiagi y Carlos Guido Bollini en física teórica.

Tecnología nuclear

Después del golpe militar, Carlos Castro Madero fue nombrado presidente de la CNEA. Impulsó la expansión del plan nuclear para aumentar la capacidad energética del país.

En 1976, se creó la empresa estatal INVAP, dedicada al desarrollo de tecnologías nucleares. En 1978, INVAP participó en la construcción del reactor RA-6 en Bariloche. Ante la negativa de Estados Unidos de vender uranio enriquecido, la CNEA e INVAP desarrollaron en secreto la tecnología de enriquecimiento de uranio en la planta de Pilcaniyeu.

En mayo de 1983, se inauguró la central de Embalse en Córdoba. En julio de ese año, se obtuvo por primera vez uranio enriquecido en el país.

Paleontología y geología

José Fernando Bonaparte se destacó en paleontología, descubriendo muchos dinosaurios sudamericanos que cambiaron el conocimiento mundial. Formó a una nueva generación de paleontólogos argentinos. Sus descubrimientos, como el Argentinosaurus huinculensis (considerado el dinosaurio más grande del mundo), le permitieron publicar en revistas científicas como Science y Nature.

El regreso de la democracia (1983-actualidad)

Primer gobierno democrático

Con la llegada de la democracia en 1983, terminó la persecución ideológica, pero la falta de oportunidades económicas provocó una nueva fuga de cerebros.

Manuel Sadosky, como secretario de Ciencia y Tecnología, promovió la creación de una comisión nacional de informática, dando origen a la Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI) y la Escuela Argentino-Brasileña de Informática (EABI).

El CONICET cambió su mecanismo de subsidios a convocatorias públicas y creó un área de Transferencia Tecnológica. Se creó la Universidad Nacional de Formosa (1988) y el Sistema de Apoyo para Investigadores Universitarios (SAPIU).

El INTI y el INTA sufrieron un declive en sus actividades y personal, aunque el INTA comenzó a ampliar su campo de acción.

Década de 1990

Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), hubo transformaciones en el sistema científico-tecnológico con fuertes restricciones presupuestarias.

Se crearon varias universidades nacionales en el Gran Buenos Aires y otras provincias.

El INTI y el INTA sufrieron drásticas reducciones de personal y presupuesto. El INTA creó empresas para generar recursos, como la Fundación ArgenINTA.

En 1991, se creó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), reemplazando a la antigua CNIE.

En 1994, el ministro de economía Domingo Cavallo tuvo un incidente con una socióloga que criticó sus políticas, lo que generó el repudio de la comunidad científica.

En 1996, el gobierno reestructuró el CONICET, transfiriendo la gestión de subsidios a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. El número de investigadores del CONICET aumentó, pero las becas y cargos de apoyo disminuyeron, provocando una nueva fuga de cerebros.

Logros destacados (1983-1999)

Biología y biotecnología

En 1985, Argentina y Brasil crearon el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología (CABBIO).

Armando J. Parodi, discípulo de Luis Federico Leloir, se destacó en el estudio del plegado de proteínas.

En los años 90, el INTA fue clave en la certificación del país como libre de la enfermedad de la vaca loca y en la introducción de la siembra directa.

En 1992, se comenzaron a desarrollar embriones bovinos in vitro. El INGEBI produjo los primeros ratones transgénicos de América Latina.

Astronomía y física

En 1986, se inauguró un telescopio reflector de 215 cm en El Leoncito, San Juan. También se inauguró el acelerador de partículas TANDAR.

A principios de los 90, el físico Juan Martín Maldacena emigró a Estados Unidos. Su descubrimiento más famoso es el principio holográfico (la correspondencia Ads/CFT), una conjetura sobre la equivalencia de la teoría de las cuerdas y la teoría conformal de campos. Recibió el Premio Yuri Milner a la Física Fundamental en 2012 y la Medalla Pío XI en 2002.

En 1995, la Unesco eligió a Argentina como sede del Observatorio Pierre Auger en Malargüe, Mendoza, para detectar rayos cósmicos. Argentina también participa en el Programa Gemini, que construye dos grandes telescopios.

Tecnología nuclear

En 1983, Alberto Costantini asumió como el primer presidente civil de la CNEA. El programa nuclear sufrió una desaceleración por la crisis económica.

La empresa INVAP impulsó la creación de nuevas empresas, aunque la mayoría no sobrevivió a la crisis de los 80.

Con Menem, la CNEA se reestructuró, y la operación de las plantas nucleares pasó a la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA).

Desarrollos militares

Alfonsín aprobó la construcción de los misiles Cóndor I y II. El Cóndor II, un misil de alcance intermedio, generó resistencia internacional. En 1991, se desmanteló el plan Cóndor II debido a presiones internacionales.

Actividad aeroespacial

La creación de la CONAE en 1991 estableció la actividad espacial con fines pacíficos como política de estado. Se firmó un acuerdo de colaboración con la NASA.

En 1994, se lanzó el Plan Espacial Argentino. Durante el gobierno de Menem, se lanzaron tres satélites: SAC-B (1996), SAC-A (1998) y SAC-C (2000), el primer satélite argentino de observación terrestre.

Década de 2000 y 2010

Gobierno de De la Rúa y crisis de 2001

En 1999, Fernando de la Rúa asumió la presidencia. Su Secretario de Ciencia y Técnica propuso eliminar el CONICET, lo que generó un fuerte rechazo de la comunidad científica.

En 2001, se produjo una crisis política y económica en Argentina. Mario Bunge, físico y filósofo, señaló que no puede haber una política científica realista sin un proyecto nacional de desarrollo integral.

Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015)

El gobierno buscó revertir la fuga de cerebros con el Programa Raíces en 2003, repatriando a más de mil científicos argentinos. Se incrementaron los salarios y se crearon diecisiete nuevas universidades nacionales.

En 2007, la presidenta Cristina Fernández creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT), con Lino Barañao al frente. El ministerio es responsable de planificar y promover las políticas científicas.

En 2008, la revista Nature elogió las políticas del gobierno argentino, estimando que lograrían revertir la fuga de cerebros.

En 2013, el MinCyT lanzó Argentina Innovadora 2020, un plan estratégico que define áreas prioritarias como la agrobiotecnología, nanotecnología, energía e investigación biomédica.

La inversión en ciencia y tecnología aumentó del 0,46% al 0,7% del PBI entre 2004 y 2015. El número de investigadores, becarios y técnicos del CONICET también creció significativamente.

Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)

Durante la campaña presidencial de 2015, Macri declaró que se mantendrían las políticas en ciencia y técnica y se duplicaría la inversión. Lino Barañao continuó al frente del Ministerio de Ciencia. Sin embargo, en los años siguientes, hubo fuertes recortes en el presupuesto y en la cantidad de nuevos ingresos al CONICET. Entre 2015 y 2018, el presupuesto de ciencia y técnica cayó un 25% en términos reales.

El 3 de septiembre de 2018, el presidente Mauricio Macri anunció que el ministerio sería degradado a secretaría, pasando a depender del Ministerio de Educación. Estos cambios generaron protestas de la comunidad científica nacional y una carta de repudio de la comunidad científica internacional, firmada por once Premios Nobel.

En 2016, la CONAE fue transferida al MinCyT, y se suspendió la construcción del satélite geoestacionario ARSAT-3.

Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023)

El bioquímico Roberto Salvarezza fue designado al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que recuperó su estatus de ministerio. Su prioridad fue frenar la salida de científicos, recomponiendo salarios y mejorando becas y subsidios.

Uno de los objetivos de la gestión fue el trabajo conjunto del Ministerio de Ciencia y Tecnología con otras áreas del gobierno para resolver problemas sociales, de seguridad, salud y ambiente.

En 2021, se aprobó la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establece un aumento progresivo del presupuesto nacional para ciencia y tecnología, buscando alcanzar el 1% del PBI en 2032.

Durante este período, se otorgaron varias mejoras salariales a los investigadores, profesionales y becarios, recuperando el poder adquisitivo que tenían en 2015.

Logros destacados (2000-actualidad)

Biología y salud

Pablo Goloboff desarrolló nuevos métodos para el análisis cladístico en biología.

En 2007, la bióloga Sandra Myrna Díaz, experta en ecología vegetal, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su participación en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. En 2019, ganó el premio Princesa de Asturias a la Investigación.

Alberto Kornblihtt es un especialista reconocido internacionalmente en splicing alternativo. La viróloga Andrea Gamarnik contribuyó al entendimiento molecular del dengue.

En julio de 2016, en el Hospital Garrahan, se realizó con éxito el primer trasplante de corazón no compatible en América Latina.

Las neurociencias argentinas son reconocidas internacionalmente. Jorge H. Medina estudia los mecanismos de la memoria.

En paleontología, Diego Pol participó en el descubrimiento del titanosaurio más grande del mundo en Chubut en 2011.

Biotecnología

En 2002, la empresa Biosidus inició un proyecto para obtener vacas clonadas que produjeran hormonas en su leche. Argentina fue el primer país latinoamericano en clonar un vacuno. Se desarrollaron las dinastías Pampa (hormona de crecimiento humano), Porteña (hormona de crecimiento bovina) y Patagonia (insulina). En 2012, investigadores del INTA y la UNSAM presentaron a Rosita ISA, la primera vaca bitransgénica del mundo capaz de producir leche maternizada.

En agrobiotecnología, la ciencia argentina ha desarrollado nuevas variedades transgénicas de cereales y leguminosas resistentes a la sequía o a virus.

Nanotecnología

En 2010, se instaló en la Universidad Nacional de Córdoba la supercomputadora Cristina para trabajar en simulación computacional en nanotecnología.

En 2012, científicos argentinos describieron una nueva técnica para crear relojes de alta precisión a escalas microscópicas.

Fernando Stefani se destaca en nanofotónica y nano fabricación, desarrollando la metodología Minflux para microscopios de fluorescencia de alta resolución.

Energía

En tecnología nuclear, la empresa estatal INVAP ha diseñado y exportado reactores nucleares a países como Australia, Perú y Arabia Saudita.

En 2012, se creó YPF Tecnología SA (Y-TEC), una empresa de YPF y CONICET, para desarrollar tecnologías en petróleo, gas y energías renovables.

Actividad aeroespacial

En 2002, se presentó el proyecto SAC-D / Aquarius, una misión de cooperación entre CONAE y la NASA. El satélite fue lanzado en junio de 2011.

En octubre de 2014, se lanzó el ArSat-1, el primer satélite de comunicaciones de Latinoamérica, construido por INVAP. Argentina es el único país de América, junto con Estados Unidos, en producir y exportar satélites.

En 2009, el Conicet proporcionó subsidios para experimentos científicos en el satélite ArSAt-1, incluyendo un instrumento para medir electrones y protones (MARE).

Como parte del proyecto SAOCOM, la CONAE lanzó el satélite SAOCOM 1-A en octubre de 2018, el primero de una nueva generación de satélites de observación de la Tierra con radar.

Desarrollos militares

En 2004, el presidente Kirchner promulgó el Plan Nacional de Radarización. El Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea encargaron a INVAP el desarrollo e instalación de radares. Se produjo el Radar Secundario Monopulso Argentino (RSMA) y el Radar primario argentino 3D.

En 2009, se reestatizó la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Sus principales proyectos incluyen el avión de entrenamiento IA-63 Pampa III.

Galería de imágenes

-

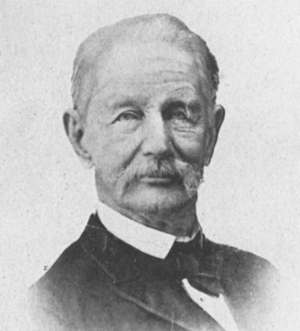

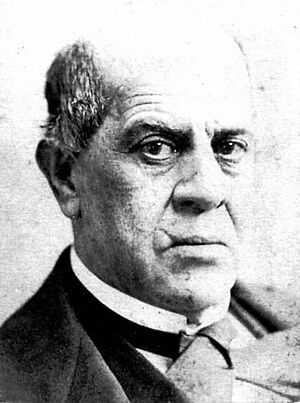

Bernardo Houssay fue el primer latinoamericano en obtener un Nobel científico, cuando fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947 por su trabajo de la influencia del lóbulo anterior de la hipófisis en la distribución de la glucosa en el cuerpo, de importancia para el desarrollo de la diabetes.

-

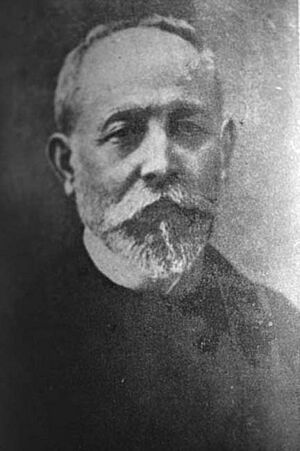

Luis Leloir (a la izquierda) festejando con sus compañeros el día que fue galardonado con el Premio Nobel de Química de 1970 por su descubrimiento de nucleótidos sacáridos y su papel en la biosíntesis de carbohidratos.

-

La Comisión Nacional de Energía Atómica. Establecida en 1950, fue la primera del mundo fuera de Estados Unidos o URSS, había creado un reactor de investigación en 1957.