Historia de la deuda externa argentina para niños

La historia de la deuda externa argentina se refiere a las deudas que el Estado argentino ha tomado con personas o entidades de otros países, desde que Argentina se independizó en 1816 hasta hoy. Esta deuda puede ser tanto del gobierno como de empresas privadas.

Para entender si un país puede pagar su deuda, se suele comparar el monto de la deuda con su PBI (Producto Bruto Interno), que es el valor de todos los bienes y servicios que produce un país en un año. También se mira la diferencia entre lo que el país exporta (vende a otros países) y lo que importa (compra de otros países).

La deuda externa se paga en monedas extranjeras, no en la moneda local del país. Es importante saber si las reglas para pagar esa deuda se rigen por leyes del propio país o por leyes de tribunales extranjeros, ya que esto influye mucho si hay que renegociar la deuda.

Argentina es parte de importantes organizaciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (desde 1956), el Banco Mundial (1956) y el Banco Interamericano de Desarrollo (1959).

A lo largo de su historia, Argentina ha dejado de pagar su deuda externa (lo que se conoce como default o cesación de pagos) seis veces. Las primeras dos fueron en el siglo XIX (1827 y 1890). Después de casi un siglo sin problemas, hubo cesaciones de pagos en 1982 (durante la crisis de la deuda en América Latina), en 2001 (una gran crisis en Argentina), y en 2019-2020, cuando se renegoció la deuda.

A principios de 2022, la deuda externa de Argentina era de unos 274.355 millones de dólares, lo que equivalía a la mitad de todo lo que el país producía en un año.

Contenido

- El siglo XIX: Los primeros pasos de la deuda

- El siglo XX: Cambios y nuevas deudas

- El siglo XXI: Crisis, reestructuraciones y nuevos desafíos

- Investigaciones sobre la legalidad de la deuda

- Véase también

El siglo XIX: Los primeros pasos de la deuda

El préstamo Baring Brothers

La historia de la deuda pública argentina comenzó el 19 de agosto de 1822. En esa fecha, la Junta de Representantes de Buenos Aires aprobó una ley que permitía al gobierno pedir un préstamo. Este dinero se usaría para construir el puerto de Buenos Aires, fundar nuevos pueblos y llevar agua corriente a la ciudad. Manuel José García, Ministro de Finanzas de Bernardino Rivadavia, pensó que se necesitaban 2.800.000 libras esterlinas.

El gobierno de Rivadavia acordó un préstamo de 1.000.000 de libras esterlinas con la firma Baring Brothers & Co. en Londres el 1 de julio de 1824. Sin embargo, debido a comisiones y acuerdos, solo una parte de ese dinero llegó realmente a Buenos Aires, unas 570.000 libras esterlinas. Ninguna de las obras planeadas se realizó con ese dinero.

El Estado de Buenos Aires puso como garantía para el pago de este préstamo "todos sus bienes, rentas y tierras". En 1828, incluso se vendió la flota naval para pagar parte de la deuda. Esto dejó al país sin defensa naval cuando las Islas Malvinas fueron ocupadas por los ingleses cinco años después.

Las políticas de libre comercio de Rivadavia permitieron que el oro saliera rápidamente del país, lo que causó problemas económicos. El Banco de Descuento, un banco central creado para imprimir dinero, fue puesto en manos de inversores británicos.

Todos los gobiernos que siguieron continuaron pagando y refinanciando esta deuda. Finalmente, se canceló por completo en 1903, ochenta años después. Por el préstamo original de 1.000.000 de libras, Argentina terminó pagando 23.700.000 libras, ¡casi 8 veces más!

La etapa de Rosas

Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se renegociaron los préstamos y se logró una importante reducción en los intereses de la deuda en 1839. Esto disminuyó el monto total de la deuda en una quinta parte.

El 18 de noviembre de 1835, Rosas estableció la Ley de Aduana. Esta ley buscaba proteger los productos hechos en Argentina y fomentar la agricultura. Gracias a que el país exportaba más de lo que importaba, la deuda pudo bajar.

En 1844, Rosas llegó a un acuerdo para volver a pagar los intereses de la deuda, pero con una reducción del 80%. Los ahorristas, que temían no cobrar nunca, celebraron este acuerdo. Rosas siguió pagando los intereses hasta su caída en 1852.

De Mitre a la crisis de 1873

Con Bartolomé Mitre en 1862, la deuda volvió a crecer. Primero, los compromisos de deuda de la provincia de Buenos Aires pasaron a ser responsabilidad de la Nación. Luego, se tomó otro préstamo con bancos ingleses por 2,5 millones de libras para financiar la guerra con Paraguay. Sin embargo, de ese dinero, el país recibió solo 1,9 millones debido a descuentos por "riesgo país" y comisiones.

Al finalizar la presidencia de Mitre, la deuda externa se acercaba a los cinco millones de libras esterlinas. La guerra aumentó la deuda externa de Argentina a 9 millones de libras. Las finanzas del país quedaron muy afectadas.

Domingo Faustino Sarmiento, quien sucedió a Mitre, también se endeudó para continuar la guerra y para controlar levantamientos internos. Al final de su gobierno, la deuda ya alcanzaba los 14,5 millones de libras. Esto muestra un crecimiento constante de la deuda externa desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial.

La crisis de 1873

En 1867, Argentina adoptó un sistema de convertibilidad de la moneda, donde el dinero podía cambiarse por oro. Hasta 1873, las reservas de oro aumentaron gracias a los préstamos que el gobierno tomaba en Londres.

Sin embargo, esta entrada de dinero externo y el aumento del comercio llevaron a que el país importara más de lo que exportaba. El problema se hizo visible cuando dejaron de llegar capitales extranjeros, en parte por una crisis económica en Europa en 1873.

Ante esta situación, el presidente Nicolás Avellaneda tuvo que tomar medidas difíciles. Suspendió nuevos préstamos, dejó de cambiar billetes por oro y redujo sueldos y personal del gobierno. Estas medidas, junto con una nueva ley de Aduanas en 1876, hicieron que las importaciones bajaran mucho. Aunque las exportaciones se mantuvieron, la caída de las importaciones hizo que la balanza comercial pasara a ser favorable para Argentina.

Para 1884, los pagos de la deuda alcanzaban los 28 millones de pesos oro. Al final del mandato de Julio Argentino Roca, la deuda externa de Argentina había subido a 38 millones de libras esterlinas.

La crisis de 1890

A partir de 1886, durante el gobierno de Miguel Juárez Celman, hubo un gran interés de inversores británicos en los ferrocarriles. Se dieron muchas concesiones sin evaluar bien su productividad, lo que hizo que el valor de las tierras subiera mucho. Esta situación, junto con la mala gestión y la especulación de las autoridades, llevó a la crisis de 1890.

Aunque a nivel local se culpó a Juárez Celman, la casa Baring Brothers también tuvo responsabilidad. Intentó controlar demasiadas concesiones en Argentina y lanzó proyectos de inversión muy rápido, sin asegurar bien su dinero.

El aumento de la deuda, tanto pública como privada, hizo que se imprimiera mucho dinero, lo que causó una fuerte pérdida de valor del papel moneda. Esto preocupó a los inversores, quienes empezaron a retirar su dinero.

A principios de 1889, el gobierno argentino empezó a tener problemas para pagar su deuda con los bancos europeos. La situación empeoró y, en septiembre, los inversores ya no confiaban en el gobierno.

Los banqueros europeos propusieron al gobierno de Juárez Celman medidas muy duras: consolidar la deuda, no pedir nuevos préstamos por diez años, dejar de imprimir dinero y reducir drásticamente el gasto público. El gobierno no pudo aceptar, ya que estas medidas habrían afectado su apoyo político.

La crisis económica generó mucho descontento popular. Finalmente, el gobierno de Juárez Celman cayó tras la Revolución del Parque el 26 de julio de 1890. Su sucesor, Carlos Pellegrini, renegoció con los bancos europeos para solucionar la crisis.

Pellegrini también creó la Caja de Conversión para controlar la emisión de moneda y las reservas de metales preciosos. Se tomaron medidas importantes como la liquidación del Banco Nacional y el despido de empleados públicos.

De 1892 a 1900

En 1896, la deuda externa ascendía a 922.545.000 pesos oro. Los intereses que se debían pagar al exterior representaban una gran parte de los ingresos del Estado: cerca del 20% en 1881, 49% en 1888 y 66% en 1889. A esto se sumaban los gastos de una burocracia muy grande.

En 1890, Argentina estuvo a punto de no pagar su deuda. Carlos Pellegrini decidió que el país debía "honrar sus deudas" para mantener la confianza de los mercados internacionales. La reestructuración se negoció con Lord Rothschild, presidente del Comité de Bancos Ingleses.

El presidente Luis Sáenz Peña, que asumió en 1892, continuó las negociaciones y se comprometió a pagar 1.565.000 libras al Banco de Inglaterra cada año.

En enero de 1896, el Congreso Nacional autorizó la emisión de bonos para pagar deudas pendientes y reducir las garantías a las compañías ferroviarias. Esto ayudó a disminuir las posibles demandas por garantías ferroviarias en un 50%.

Aunque la crisis de 1890 se resolvió en los primeros años de la década, las inversiones extranjeras no recuperaron el mismo ritmo. Sin embargo, esto no afectó al sector agropecuario, que vio un aumento en sus exportaciones.

En 1898, el general Julio Argentino Roca asumió su segundo mandato. Le pidió a Carlos Pellegrini que preparara un proyecto para unificar la deuda pública externa en un solo préstamo. Pellegrini redactó el proyecto, pero después de muchas críticas en la prensa y manifestaciones públicas, Roca decidió no apoyarlo, lo que causó un distanciamiento entre ellos.

El siglo XX: Cambios y nuevas deudas

Comienzos de siglo

Entre 1904 y 1916, durante las presidencias de Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza, el endeudamiento externo con bancos británicos continuó.

Luego, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, la deuda externa aumentó principalmente para financiar el creciente gasto público, debido a la contratación de miles de empleados. Los problemas se agravaron en 1914 por malas cosechas y una fuerte caída en los precios de las exportaciones. La salida de capital europeo por la guerra precipitó la crisis. En 1916, la deuda argentina ya había subido a 121 millones de libras.

La decisión del Banco de Inglaterra de subir las tasas de interés hizo que el dinero extranjero dejara de llegar a Argentina, impidiendo financiar el déficit. La economía argentina entró en una profunda recesión. La inversión extranjera desapareció durante la Primera Guerra Mundial y no regresó después.

Con la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, la deuda externa volvió a aumentar significativamente, así como la influencia británica en las políticas económicas.

Entre 1929 y 1938, durante los gobiernos de facto de José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo, la deuda siguió creciendo.

Segunda Guerra Mundial (1938-1945)

La Segunda Guerra Mundial impulsó la producción en Argentina, creando la necesidad de una entidad financiera que movilizara fondos para la industria. Así, en 1944, se creó el Banco de Desarrollo Industrial. Esta entidad se convirtió rápidamente en el principal proveedor de crédito para las empresas industriales, reduciendo la necesidad de préstamos externos y logrando superávits financieros que ayudaron a frenar el aumento de la deuda externa.

Gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955)

El tema de la deuda externa fue muy importante para Juan Domingo Perón desde que asumió la presidencia en 1946. Fue uno de los puntos centrales del Acta de Independencia Económica firmada en Tucumán el 9 de julio de 1947.

El rescate total de la deuda externa argentina se logró en 1952. El gobierno peronista destacó que el país, que debía 12.500 millones de pesos, se convirtió en acreedor por más de 5.000 millones de pesos.

Entre 1947 y 1951, las tasas de interés bajaron y la deuda externa disminuyó notablemente. Se saldó por completo en 1952, con el pago de las últimas cuotas del préstamo argentino-británico del convenio Roca-Runciman (1933). Esta fue la primera vez en la historia argentina, desde el acuerdo con Baring Brothers en 1824, que el país pasó de ser deudor a acreedor.

La gran cantidad de dinero extranjero en el país al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el superávit comercial entre 1946 y 1948 se usaron para pagar la deuda externa.

Revolución Libertadora (1955-1958)

Después del derrocamiento de Perón en 1955, el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu tomó un nuevo préstamo externo de 700 millones de dólares con varios bancos europeos.

Argentina cambió su política exterior para alinearse con Estados Unidos y se unió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial en 1956. Ese mismo año, se hizo evidente que el gobierno militar no podía pagar el préstamo. Esto llevó a la creación del Club de París, un grupo de países acreedores.

En 1958, al finalizar la dictadura, Argentina dejó de ser un país acreedor para volver a ser deudor, con una deuda que superaba los mil millones de dólares. Mientras que al final de la Segunda Guerra Mundial las reservas de oro y divisas superaban la deuda externa, en 1958 la deuda externa superaba las reservas.

Gobiernos de Frondizi, Guido e Illia (1958-1966)

En las elecciones de 1958, Arturo Frondizi fue elegido presidente. La situación económica que heredó era muy difícil, con un gran gasto que superaba la producción nacional.

Al caer Frondizi en marzo de 1962, la deuda externa se estimaba en 1.800 millones de dólares. Al final del gobierno de facto de José María Guido en julio de 1963, la deuda rondaba los 2.100 millones de dólares.

Primer acuerdo con el FMI

El primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se firmó en 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi. Fue un préstamo de 75 millones de dólares para "estabilizar el problema cambiario" y "frenar la inflación".

El acuerdo con el FMI, firmado por Donato del Carril, incluía cláusulas secretas que implicaban un ajuste económico. Estas medidas incluían la reducción de empleos públicos, la paralización de obras públicas, la privatización de empresas estatales, la venta de frigoríficos estatales y la clausura de ramales ferroviarios. También se restringieron los créditos, aumentaron los precios y se congeló el salario mínimo por dos años. Poco después, se vendieron 40 empresas estatales.

Para recibir la ayuda del FMI, Argentina tuvo que cambiar su política económica. El ministro de Hacienda, Álvaro Alsogaray, anunció un plan de ajuste del gasto público que incluía aumento de tarifas y reducción del transporte ferroviario. Con este acuerdo, Argentina recibió 329 millones de dólares de organismos financieros internacionales, bancos privados de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos.

Alsogaray tuvo que renunciar en abril de 1961, y Frondizi fue derrocado por un golpe militar en marzo de 1962. Al final de la presidencia de Frondizi, la deuda llegaba a 1.200 millones de dólares.

José María Guido asumió la presidencia y volvió a nombrar a Alsogaray como ministro de Economía. Se firmó un nuevo acuerdo con el FMI, que impuso la eliminación de impuestos a las importaciones, el aumento de impuestos al consumo y de tarifas de servicios públicos. El dólar alcanzó su valor más alto hasta entonces.

El gobierno de Guido tuvo que recurrir a un préstamo del Banco Central, excediendo el límite acordado con el FMI, lo que llevó al Fondo a declarar a Argentina en incumplimiento de los acuerdos.

Guido le entregó el poder a Arturo Umberto Illia, quien logró reducir la deuda de 2.000 millones a 1.700 millones de dólares.

Desde 1966 hasta 1983

Durante el período militar entre Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse (1966-1972), la deuda externa argentina aumentó de 3.276 millones a 4.800 millones de dólares, un 46%.

Entre los gobiernos de Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón (1973-1976), la deuda ascendió a 4.870 millones de dólares.

Dictadura cívico-militar

Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), la deuda externa se disparó hasta los 45.000 millones de dólares, un aumento del 364%. Esto significaba una deuda de 1.500 dólares por cada argentino. Este período se caracterizó por una gran disponibilidad de dinero y bajas tasas de interés para préstamos internacionales, lo que atrajo mucho capital a América Latina.

La política económica de la dictadura abrió el mercado nacional a capitales extranjeros, redujo la protección a la industria y liberalizó el sector bancario. También se estableció una "tablita" cambiaria que fijaba el valor del peso por ocho meses.

Esta combinación de medidas permitió la "bicicleta financiera": pedir créditos en el exterior, cambiar las divisas a un tipo de cambio alto, invertir ese dinero en el mercado local con altas tasas de interés y luego volver a cambiarlo a divisas, obteniendo grandes ganancias. A diferencia de otros países, Argentina usó el crédito internacional principalmente para la especulación.

Para 1980, el fracaso de la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz era evidente, y las tasas de interés internacionales subieron. La crisis bancaria estalló en marzo, cuando el gobierno cerró el Banco de Intercambio Regional, el mayor banco privado local. Esto causó pánico, retiro de depósitos y una demanda especulativa de divisas.

En 1981, la moneda tuvo que ser devaluada significativamente, lo que puso al borde de la quiebra a empresas locales y transnacionales endeudadas en dólares. En medio de una profunda crisis, Jorge Rafael Videla y su ministro José Alfredo Martínez de Hoz renunciaron. Lorenzo Sigaut asumió y dispuso una nueva devaluación, lo que hizo que el peso perdiera el 35% de su valor. Los precios aumentaron un 155%, profundizando la recesión con alta inflación.

Ante esta situación, el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, implementó un seguro de cambio para que los deudores privados locales pudieran pagar sus deudas con el exterior. Esto significó que el Estado asumió compromisos por más de 5.000 millones de dólares.

El nuevo presidente del BCRA, Julio González del Solar, estatizó directamente unos 17.000 millones de dólares de deuda externa privada, que pasó a ser deuda pública. La deuda de varias empresas importantes fue transferida al Estado, liberándolas de sus obligaciones.

Raúl Alfonsín y el regreso de la democracia (1983-1989)

En diciembre de 1983, la democracia regresó al país con la asunción de Raúl Alfonsín. La deuda externa había aumentado un 364% durante el gobierno militar, llegando a 45.000 millones de dólares. Su pago exigía el 50% de las divisas que el país generaba con sus exportaciones. Alfonsín declaró que el pago de la deuda debía estar ligado a las exportaciones y que se necesitaba una renegociación a largo plazo.

En 1984, el gobierno declaró una suspensión unilateral de pagos de la deuda por 180 días mientras intentaba renegociar. En mayo, Alfonsín y otros presidentes latinoamericanos declararon la imposibilidad de cumplir con los pagos debido al aumento de las tasas de interés internacionales. En agosto, se llegó a un acuerdo con el FMI.

El peso de la deuda externa y el desequilibrio económico fueron abrumadores. El déficit público fue constante. En junio de 1985, el gobierno lanzó el Plan Austral, un programa de estabilización que funcionó al principio pero perdió efectividad.

En febrero de 1986, el gobierno suspendió los pagos a los acreedores del Club de París. En abril de 1988, Argentina entró en cesación de pagos de su deuda externa.

En 1989, se desató la hiperinflación. Durante ese año, la inflación alcanzó el 3079%.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la deuda llegó a los 58.700 millones de dólares, subiendo un 44%.

Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999)

La profunda crisis económica de los años ochenta hizo casi imposible hacer frente a los pagos. En 1988, se decidió suspender todos los pagos, lo que acumuló atrasos por unos 6.000 millones de dólares.

En abril de 1990, se restablecieron los pagos de la deuda, aunque de forma parcial. Cuando Domingo Cavallo asumió como ministro de Economía en enero de 1991, la deuda ya era de 61.400 millones de dólares. El restablecimiento total de los pagos se concretó recién en 1993, con la implementación del Plan Brady, que buscaba una solución definitiva al problema de la deuda.

Cavallo había proyectado que la deuda pública se estabilizaría y se reduciría hacia el año 2000. Sin embargo, durante los años siguientes, el endeudamiento aumentó. En la década del gobierno de Carlos Saúl Menem, la deuda externa se elevó un 123%, llegando a 146.219 millones de dólares.

Aumento del endeudamiento

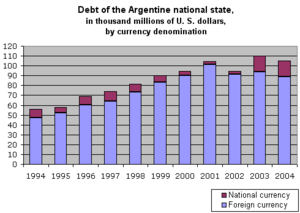

A 31 de diciembre de 1995, la deuda del Estado nacional era de 87.091 millones de dólares. Para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández en julio de 1996, ya había subido a 90.472 millones. Ni siquiera los 23.948 millones de dólares recaudados por el gobierno a través de las privatizaciones lograron revertir el crecimiento de la deuda.

La fuerte demanda de divisas para importaciones, causada por el atraso cambiario y la apertura de la economía, se había compensado inicialmente con la repatriación de capitales y las privatizaciones. Sin embargo, a mediados de la década, comenzó una nueva fuga de depósitos y las empresas internacionales empezaron a enviar ganancias a sus casas matrices. Además, muchas empresas se endeudaron en el exterior. Todos estos factores aumentaron la presión sobre la balanza de pagos, que se volvió deficitaria. Para cubrir esta brecha, el sector público tuvo que endeudarse en moneda extranjera, lo que llevó a un crecimiento en la carga de intereses de la deuda.

Las estadísticas muestran que el gasto destinado al funcionamiento del Estado se mantuvo estable, mientras que el gasto público social creció muy poco. En cambio, los intereses que el Estado debía pagar por sus deudas crecieron significativamente del 1.8% al 5.3% del PBI entre 1993 y 2001.

El siglo XXI: Crisis, reestructuraciones y nuevos desafíos

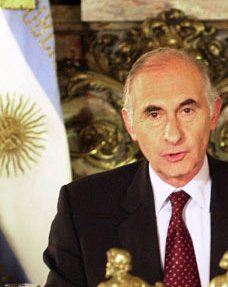

De la Rúa y la crisis de la convertibilidad (1999-2001)

Argentina atravesaba una grave crisis económica. Gran parte de los contratos se hacían en dólares, pero no había suficientes reservas de dólares. La sociedad argentina no quería abandonar la convertibilidad del peso (que mantenía el peso y el dólar a la misma paridad), y el gobierno de Menem se había endeudado para mantenerla. La deuda externa llegó a 146.000 millones de dólares en noviembre de 1999. El 32% de la población estaba bajo la línea de pobreza y el desempleo era del 16%.

Fernando de la Rúa decidió mantener la convertibilidad e impulsar una fuerte reducción del gasto público. También aplicó medidas para favorecer las exportaciones y proteger la industria nacional. El ministro de Economía, José Luis Machinea, inició un programa de ajuste fiscal apoyado por el FMI. Sus sucesores, Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo, continuaron con la reducción del gasto público, el aumento de impuestos y el incremento del endeudamiento.

Blindaje financiero

En octubre de 2000, el vicepresidente Carlos Álvarez renunció por desacuerdos con hechos de corrupción en el gobierno. Esta crisis institucional provocó una primera salida de depósitos de los bancos.

A principios de noviembre, el país negoció con el FMI un "blindaje financiero" multimillonario, con aportes del BID, del Banco Mundial, del Gobierno de España y de un grupo de bancos privados. El "blindaje financiero" se aprobó en diciembre de 2000 y alcanzó casi 38.000 millones de dólares con un interés del 8% anual. Sin embargo, para otorgarlo, el FMI impuso condiciones: congelar el gasto público por cinco años, reducir el déficit fiscal y reformar el sistema de jubilaciones.

El dinero se desembolsaría de forma gradual, durante dos años, con el FMI supervisando las cuentas públicas. El único destino de ese dinero sería el pago de deudas, para aumentar la confianza de los inversores y bajar el costo de financiamiento.

Sin embargo, el "blindaje" solo detuvo el retiro de depósitos hasta marzo de 2001 debido a una persistente fuga de divisas. A principios de ese mes, surgieron pruebas de que Argentina no cumpliría con las metas de gasto público y déficit fiscal acordadas con el FMI, lo que ponía en riesgo futuros desembolsos. Los rumores de cesación de pagos (default) se reiniciaron, y con ellos la salida de depósitos: en marzo, hubo una fuga de 5.543 millones de pesos/dólares, la mayor salida mensual de depósitos en la historia argentina.

En ese contexto, el ministro de Economía José Luis Machinea renunció y fue reemplazado por Ricardo López Murphy.

Megacanje

Cavallo creó el megacanje: un mecanismo por el cual Argentina (que no podía pagar la deuda) cambió títulos con tasas de interés del 5% por otros con una "mejor financiación" a largo plazo. Lo cierto es que los nuevos títulos tenían un interés del 18%, pero resultaba práctico porque se buscaba más tiempo. Esto generó una grave pérdida de competitividad para Argentina.

Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger firmaron el Decreto 648/01 que autorizó la operación del megacanje. Según los expertos, el Megacanje aumentó el monto de la deuda en 53 mil millones de dólares, sumando capital e intereses. Por esta operación, Cavallo fue investigado por la justicia argentina. Los resultados del Blindaje y el Megacanje causaron un aumento del endeudamiento externo. Antes de esta operación, a finales de 2000, la deuda externa del país ascendía a 80.000 millones de dólares. Después del Megacanje, la deuda externa aumentaría hasta 88.000 millones de dólares y para 2003 alcanzaría 102.000 millones de dólares. Antes del Megacanje, Argentina debía pagar 60.500 millones de dólares por los vencimientos de su deuda entre 2001 y 2031. Después del Megacanje, ese valor se incrementaría en un 63% y llegaría a 98.400 millones de dólares. Además, la deuda pública total pasaría de 124.400 millones de dólares a 126.600 millones de dólares. Por su parte, los intereses de la deuda subirían de 82.300 millones de dólares a 120.700 millones de dólares.

El gobierno de De la Rúa terminó en diciembre de 2001 en medio de una crisis política, social y económica que llevó a la devaluación de la moneda al año siguiente. Al final de su gobierno, la deuda externa ascendía a 144.000 millones de dólares.

Gobierno de transición: cesación de pagos y devaluación (2002)

La Asamblea Legislativa eligió a Adolfo Rodríguez Saá como presidente de la Nación por un período de 90 días.

Rodríguez Saá asumió la presidencia el 23 de diciembre de 2001. Al día siguiente, Argentina debía enfrentar dos pagos de deuda. Después de jurar, Rodríguez Saá anunció: "El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa". Más tarde, aclaró que esto no significaba rechazar la deuda, sino darle un tratamiento adecuado. La decisión generó opiniones divididas.

La deuda pública ascendía entonces a 132.143 millones de dólares. Al momento de declararse la cesación de pagos, los principales acreedores eran argentinos que tenían bonos, principalmente a través de fondos de jubilación. La mayor parte de los títulos estaban en dólares (72%) y euros (18%).

Rodríguez Saá renunció el 30 de diciembre de 2001, a solo una semana de asumir. La Asamblea legislativa designó a Eduardo Duhalde como presidente interino, quien asumió el 2 de enero de 2002. La medida principal de su gobierno fue salir del plan de convertibilidad, que había mantenido la paridad uno a uno entre el peso y el dólar desde 1991.

Respecto a la deuda pública, Eduardo Duhalde mantuvo la decisión de suspender temporalmente los pagos de intereses y capital a los acreedores externos. Solo se pagarían intereses a los acreedores locales. Poco después, por decreto, la deuda pública nacional, provincial y municipal regida por ley argentina se convirtió a pesos a un valor de $1,40 por cada dólar.

El nuevo gobierno buscó sin éxito un nuevo acuerdo con el FMI. El crecimiento de la deuda externa se debió a la "pesificación asimétrica": los depósitos bancarios en dólares se convirtieron a pesos a 1,40 por dólar, mientras que los préstamos y créditos se mantuvieron a 1 a 1. Esto aumentó la deuda externa en unos 47.000 millones de dólares.

Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se realizaron dos canjes de deuda, en 2005 y 2010, y se canceló toda la deuda que el país tenía con el FMI. La deuda externa pasó de 178.000 millones de dólares en 2003 a 250.000 millones en 2014.

Sin embargo, los economistas coinciden en que el desendeudamiento debe medirse como deuda en relación al PBI. Usando este criterio, Argentina experimentó entre 2003 y 2013 una reducción del 73% de su deuda externa respecto al Producto Bruto Interno, siendo el país con mayor nivel de desendeudamiento del mundo.

Un aspecto importante de la política de endeudamiento de estos gobiernos fue el cambio en la composición de la deuda, dando prioridad a los títulos en pesos financiados por organismos públicos (el Banco Central, la ANSES y el Banco Nación). Para 2011, el 52.2% de la deuda estaba en manos de estos acreedores públicos.

Reestructuración de la deuda y canjes

Durante 2003, el gobierno de Néstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con los organismos financieros multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID y otros). A fines de 2004, la deuda externa total alcanzaba los 178.000 millones de dólares. Sin embargo, aún quedaban en cesación de pagos 81.800 millones de dólares en títulos en manos de acreedores privados.

Para octubre de 2012, ya se habían pagado más de 270.000 millones de dólares, y la deuda había descendido a 141.803 millones. En 2013, aún quedaban entre 8.000 y 10.000 millones de dólares de bonos en cesación de pagos. El peso de la deuda externa se redujo del 153.6% al 34.7% del PBI.

Primer canje (2005)

El 22 de septiembre de 2003, el presidente Néstor Kirchner propuso una reducción promedio del 75% del valor de la deuda con los tenedores de bonos argentinos, que ascendía a 94.302 millones de dólares. Los acreedores privados podían elegir entre tres tipos de bonos nuevos.

Sin embargo, esta propuesta inicial fue rechazada por los tenedores de bonos locales.

El 1 de junio de 2004, el gobierno anunció la "Propuesta de Buenos Aires" para reestructurar los pagos de la deuda. El 14 de enero de 2005, se lanzó oficialmente la operación de canje de la deuda en cesación de pagos.

A cambio de los títulos en mora, el gobierno argentino ofrecía tres nuevos bonos con diferentes condiciones de capital e interés. Los bonos también ofrecían una compensación adicional ligada al crecimiento del producto interno bruto. El plazo para aceptar la oferta finalizó el 25 de febrero de 2005; el nivel de aceptación permitió renegociar aproximadamente el 76.15% del monto adeudado. Se reestructuraron deudas por 62.500 millones de dólares.

Los principales acreedores de los títulos en mora eran argentinos (38.4%), seguidos por italianos (15.6%), suizos (10.3%) y estadounidenses (9.1%). Por el monto y la cantidad de títulos involucrados, esta fue considerada la operación más importante de la historia financiera mundial.

El 9 de febrero de 2005, el Congreso sancionó la ley 26.017 o "Ley Cerrojo", que prohibía al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje o modificar la oferta.

Reapertura del canje (2010)

En septiembre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que se estudiaba la posibilidad de resolver la deuda con los acreedores que no habían aceptado el canje de 2005.

En octubre de 2009, el ministro de Economía Amado Boudou anunció la reapertura del canje de 20.000 millones de dólares de deuda para los "holdouts" (aquellos que no aceptaron la propuesta de 2005).

El 15 de abril de 2010, el ministro Amado Boudou lanzó el nuevo canje de la deuda. La oferta final implicaba que Argentina pagaría 10.500 millones de dólares en lugar de los 20.000 millones adeudados. El nivel de adhesión al canje superó el 97% de los acreedores.

En marzo de 2010, se creó el "Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento", que disponía el uso de 6.569 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina para pagar la deuda externa y reducir los intereses. El año 2010 finalizó con una reducción del peso de la deuda externa del 153.6% en 2003 al 34.7% del PBI.

Cancelación de deuda con FMI y gobierno de España (2006)

El 3 de enero de 2006, Argentina dejó de tener deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al realizar un pago anticipado de 9.530 millones de dólares. Esta deuda se había contraído entre enero y septiembre de 2001, con vencimientos programados hasta 2009.

Después del difícil año 2002, todos los indicadores económicos eran favorables para el gobierno: estabilidad cambiaria, crecimiento continuo de las reservas internacionales, y baja en los indicadores de desempleo y pobreza.

El 31 de enero de 2007, los gobiernos de Argentina y España firmaron un acuerdo para reestructurar una deuda de 982.5 millones de dólares, que se pagarían en un plazo de 6 años.

Acuerdo con el Club de París (2014)

En enero de 2011, el monto adeudado con el Club de París rondaba los 9.000 millones de dólares. Alrededor de la mitad de los compromisos impagos eran previos a 1983.

El 29 de mayo de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner logró un acuerdo para saldar la deuda con el Club de París en un plazo de cinco años. Axel Kicillof encabezó la delegación argentina.

Se acordó que la deuda se cancelaría en los siguientes cinco años, con un pago inicial en efectivo de 1.150 millones de dólares. El acuerdo estableció un pago mínimo del 3% anual y un criterio de pagos adicionales si aumentaban las inversiones de los países miembros del Club. Si las inversiones adicionales no eran suficientes, el país podía posponer los vencimientos hasta dos años. Este acuerdo redujo significativamente el costo financiero de la deuda. Fue la primera vez que un país de ingresos medios lograba un acuerdo de cancelación de deuda con el Club en cinco años y sin la intervención del FMI.

Juicio de los fondos buitres

Después de la suspensión de pagos de 2001, Argentina ofreció en 2005 y 2010 un canje de la deuda a sus acreedores. El 93% de los tenedores de bonos aceptaron. Sin embargo, dos fondos, NML Capital Ltd. y EM Ltd. Elliott Associates, iniciaron una demanda ante el juzgado de Thomas P. Griesa, quien ordenó que Argentina pagara 1.330 millones de dólares. Sin embargo, poco después el fallo fue suspendido.

Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)

Durante el gobierno de Mauricio Macri, se realizó el pago a los "holdouts" que no habían aceptado los canjes de 2005 y 2010. Además, el gobierno decidió financiar el déficit público con nueva emisión de deuda. Esta decisión causó una devaluación del peso cercana al 40%, lo que llevó a un aumento del 200% en las compras de dólares en el primer trimestre de 2016.

Según datos del INDEC, la deuda externa creció un 76% entre finales de 2015 y 2019. Después de la crisis cambiaria de principios de 2018, la administración de Macri tomó un préstamo de 50.000 millones de dólares con el FMI, el más grande en la historia de ese organismo.

Otra medida que afectó la deuda pública fue el fin de las limitaciones para la compra de moneda extranjera, lo que provocó una fuerte devaluación del peso. Esto generó un aumento de 40.000 millones de dólares en la deuda de las provincias.

Pago a fondos buitres

El 31 de marzo de 2016, el congreso argentino derogó las leyes que impedían negociar con los fondos buitre. El 26 de abril, Argentina pagó 9.300 millones de dólares a los fondos buitre, y el juez Griesa levantó la medida cautelar que pesaba sobre el país.

El pago representó una ganancia del 1180% sobre la inversión inicial de los fondos. El fiscal Federico Delgado calificó la operación como "el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional" y solicitó investigar a algunos funcionarios. Se encontraron irregularidades como falta de informes que justificaran los montos y pagos mayores a lo acordado.

Según el diario británico Financial Times, para pagar a los fondos buitre, Argentina emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996.

Poco después de esta operación, surgieron nuevas demandas de tenedores de bonos, los llamados fondos de "tercera generación", que no habían aceptado los canjes anteriores ni la propuesta de Macri en 2016.

Aumento del endeudamiento

En menos de dos años (entre diciembre de 2015 y junio de 2017), la deuda emitida por el gobierno argentino fue de casi 100 mil millones de dólares, alcanzando los 216.351 millones de dólares en diciembre de 2017.

Hacia finales de marzo de 2019, la deuda externa bruta argentina superaba los 275 mil millones de dólares. En diciembre de 2018, la deuda pública total ascendía a más de 345 mil millones de dólares, lo que representaba el 90% del PBI.

Para principios de 2019, la deuda argentina ya se acercaba al 97.7% del PBI del país, siendo la más alta de la región. A mediados de agosto de 2019, la relación deuda pública / PBI alcanzó el 100.4%, casi el doble de la relación que existía en 2015.

Nueva deuda con el FMI

En 2017, el país volvió a permitir las revisiones de su economía por parte del FMI, que recomendó reducir el gasto público.

A principios de 2018, el gobierno argentino sufrió una corrida cambiaria que hizo que el peso argentino perdiera la mitad de su valor en dólares. En mayo, el presidente Mauricio Macri anunció públicamente que se recurriría al FMI:

Durante los dos primeros años tuvimos contexto favorable y eso hoy está cambiando. Está subiendo la tasa de interés, está subiendo el petróleo, entre otras variables que nosotros no manejamos. Somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. [...] Frente a esta nueva situación he decidido iniciar conversaciones con el FMI para que nos otorgue una línea de apoyo financiero.Mauricio Macri

Un mes después, se anunció un préstamo de 50.000 millones de dólares, el más grande en la historia del organismo. Apenas tres meses después, se firmó un nuevo acuerdo con el FMI, donde el préstamo aumentó a 57.100 millones de dólares. El FMI exigió que el gobierno alcanzara un déficit primario cero en 2019.

La oposición consideró que el congreso debía aprobar la toma de deuda con el FMI, según la Constitución Nacional. Sin embargo, el legislador oficialista Eduardo Amadeo argumentó que la ley exceptúa los créditos con organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte.

FMIgate

El FMIgate es una investigación judicial iniciada en Argentina en marzo de 2021, sobre un presunto acto de corrupción relacionado con el acuerdo que el entonces presidente Mauricio Macri realizó con el Fondo Monetario Internacional el 7 de junio de 2018. Por este acuerdo, el FMI prestó a Argentina 50.000 millones de dólares (luego ampliados a 57.000 millones), el préstamo más grande en la historia de esa organización, de la cual se entregaron los 44.500 millones originales. El acuerdo ha sido señalado por la forma en que se tramitó sin cumplir los pasos legales, el uso que la administración de Macri dio al dinero (no contemplado en el acuerdo y prohibido por el Estatuto del FMI), y por no analizar las condiciones de sustentabilidad y repago. Fueron investigados el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los expresidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris.

Durante el gobierno de Macri, la deuda externa pasó de 63.580 millones de dólares en diciembre de 2015 (14% del PBI) a 167.514 millones de dólares en junio de 2019 (40% del PBI), un aumento del 163% en términos nominales y del 185% en relación con el PBI. Cerca de la mitad del incremento de la deuda externa (103.934 USD) fue causado por el préstamo entregado por el FMI (44.500 USD).

La causa fue iniciada por la Oficina Anticorrupción y está en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5. Las irregularidades del caso también son investigadas desde marzo de 2021, de forma independiente, por el Fondo Monetario Internacional.

En 2020, Mauricio Claver, un alto miembro del equipo del presidente Donald Trump, reveló que el préstamo fue concedido por razones políticas y a pesar de la oposición de los gobiernos europeos, debido a la presión de Estados Unidos, con el objetivo de apoyar al gobierno de Macri y evitar que perdiera las elecciones de 2019. En 2021, el presidente Alberto Fernández informó al Congreso Nacional que había ordenado iniciar acciones criminales por tratarse "de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia".

Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023)

El 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández asumió la presidencia de la Nación, recibiendo el país con una deuda neta de la administración central más la del BCRA de 333.545 millones de dólares. Nombró a Martín Guzmán como ministro de Economía.

En enero de 2020, Guzmán envió un proyecto de ley al Congreso para la reestructuración de la deuda externa del país. En febrero, el FMI emitió un documento donde señalaba que la deuda era "insostenible" y pedía a los acreedores una reducción "apreciable". El 21 de abril, el gobierno argentino hizo su primera oferta formal.

Después de varias rondas de negociación, el 31 de agosto de 2020, en plena pandemia de COVID-19, el 93.5% de los tenedores de bonos aceptaron la oferta del gobierno. Esto significó que el 99% de la deuda emitida bajo legislación extranjera fue reestructurada. La oferta final fue de 54.8 dólares por cada 100 dólares de valor nominal. Pocos días después, se anunció la reestructuración de los bonos emitidos bajo ley argentina con una aceptación del 98%. Para junio de 2022, la deuda neta de la administración central más la del BCRA ascendió a 274.355 millones de dólares. Para el segundo trimestre de 2023, la deuda bruta de Argentina era de 276.201 millones, según el INDEC.

Investigaciones sobre la legalidad de la deuda

Causa Olmos

El 4 de abril de 1982, el historiador Alejandro Olmos presentó una denuncia contra José Alfredo Martínez de Hoz y otros funcionarios del gobierno cívico-militar por la toma de deuda externa, que consideraba ilegal. La deuda externa pasó de 7.000 millones de dólares en 1976 a 42.000 millones en 1982. Nunca se aclaró el destino de esa deuda.

La causa duró 18 años. El 13 de julio de 2000, el juez Jorge Ballesteros dictó sentencia, considerando probada la existencia de al menos 467 actos ilegales relacionados con el endeudamiento externo en la época militar.

[La deuda externa] ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismasFallo judicial del juez Ballesteros.

Sin embargo, se declaró que dichos delitos habían "prescripto" (caducado por el paso del tiempo), por lo que ninguno de los implicados enfrentó pena alguna. Aunque este fallo calificó la deuda externa como "ilegítima y fraudulenta", no se tomaron medidas para remediar la situación.

Mientras la causa avanzaba, Olmos fundó el Foro Argentino de la Deuda Externa y en 1990 publicó un libro con su alegato. Olmos falleció en 2000, pero su hijo, Alejandro Olmos Gaona, continúa impulsando la investigación de la deuda.

Investigación de la Cámara de Diputados

Después de su fallo, el juez Ballesteros envió su resolución a ambas cámaras del Congreso para que investigaran la "eventual responsabilidad política" de los involucrados en el gran endeudamiento argentino. Desde entonces, hubo muchas iniciativas para iniciar la investigación en la Cámara de Diputados, pero no prosperaron.

En una causa relacionada, en mayo de 2000, se formó una "Comisión especial investigadora sobre hechos ilícitos vinculados con el lavado de dinero", presidida por la diputada Elisa Carrió. El informe final de la comisión explica cómo el endeudamiento externo está relacionado con la fuga de capitales y el dinero ilegal.

En noviembre de 2005, Mario Cafiero presentó un informe titulado "El FMI y la debacle argentina (1976-2003)", donde acusaba al organismo multilateral de complicidad con la deuda tomada por el gobierno militar y de favorecer a los acreedores.

Investigación de la comisión bicameral

En abril de 2015, se creó una comisión formada por senadores y diputados nacionales con el objetivo de investigar la evolución de la deuda externa desde 1976 hasta la actualidad. El 28 de febrero de 2020, la comisión presentó su primer informe, que repasa la historia del endeudamiento del país y las renegociaciones de deudas.

Véase también

- Crisis de deuda

- Corralito

- Fondo del Bicentenario

- Juicio de los fondos buitres contra Argentina