Misiones españolas en California para niños

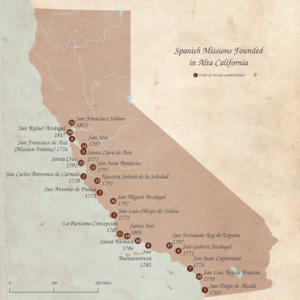

Las misiones españolas en California fueron una serie de 21 centros religiosos y puestos avanzados que se establecieron entre 1769 y 1833 en lo que hoy es el estado de California en Estados Unidos.

Estas misiones fueron fundadas por sacerdotes católicos de la Orden Franciscana con el objetivo de enseñar la fe cristiana a los pueblos nativos americanos. Su creación llevó al establecimiento de la provincia de Alta California dentro del Virreinato de Nueva España y fue parte de la expansión del imperio español en las regiones más al norte y al oeste de Norteamérica española.

Para 1808, la financiación para los militares y las misiones en California se detuvo porque el rey de España, Fernando VII, había sido capturado por los franceses. En septiembre de 1821, México logró su independencia de España. Aunque México no pudo tomar control total del territorio hasta noviembre de 1822, con el nombramiento de Luis Antonio Argüello, solo se restableció una parte de los pagos.

En ese tiempo, los 21.000 nativos de las misiones producían cuero, sebo (grasa animal), lana y textiles. Los productos de cuero se exportaban a lugares como Boston, América del Sur y Asia. Este sistema de comercio ayudó a la economía española americana desde 1810 hasta 1830.

Las misiones empezaron a perder el control de sus tierras en la década de 1820. Aunque los militares las ocuparon de forma no oficial, las misiones mantuvieron la autoridad sobre los nativos convertidos (llamados neófitos) y el control de las propiedades hasta la década de 1830. En 1832, cuando estaban en su punto más alto, el sistema de misiones costeras controlaba una superficie equivalente a una sexta parte de la Alta California.

El gobierno mexicano decidió que las misiones ya no serían administradas por la Iglesia. Esto se hizo oficial con la Ley de secularización mexicana de 1833, que dividió las tierras de las misiones en grandes propiedades. Así, las tierras pasaron de las congregaciones a los comandantes militares y sus hombres leales, convirtiéndose en muchos de los ranchos de California.

Los edificios de las misiones que aún existen son las estructuras más antiguas del estado y los monumentos históricos más visitados. Se han convertido en un símbolo de California, aparecen en muchas películas y programas de televisión, y han inspirado el Estilo Misión en la arquitectura. Las ciudades más antiguas de California se formaron alrededor o cerca de estas misiones españolas, incluyendo las cuatro más grandes: Los Ángeles, San Diego, San José y San Francisco.

Contenido

Planificación y desarrollo de las misiones

¿Cómo se planificaron las misiones?

Antes de 1754, el rey de España era quien directamente otorgaba las tierras para las misiones. Pero como los lugares eran muy lejanos y la comunicación difícil, el poder de conceder tierras y establecer misiones en América del Norte se transfirió a los virreyes de Nueva España.

Los planes para las misiones de Alta California se hicieron durante el reinado de Carlos III. Una de las razones para esto fue la presencia de comerciantes de pieles rusos en la costa de California a mediados del siglo XVIII. Se planeó que las misiones estuvieran conectadas por un camino terrestre que más tarde se conocería como el Camino Real.

La planificación y dirección detallada de las misiones estuvo a cargo de Junípero Serra. En 1767, él y otros sacerdotes tomaron el control de un grupo de misiones en la península de Baja California que antes eran administradas por los jesuitas. El reverendo Fermín Francisco de Lasuen continuó el trabajo de Serra y estableció nueve misiones más entre 1786 y 1798. Otros establecieron los últimos tres recintos, junto con al menos cinco "asistencias" (pequeñas misiones).

¿Hubo planes para más misiones?

El trabajo en el conjunto de misiones costeras terminó en 1823. Se cancelaron los planes para construir una vigésima segunda misión en Santa Rosa en 1827.

En 1784, el reverendo Esteban Tápis propuso establecer una misión en una de las islas del archipiélago del Norte, cerca del puerto de San Pedro. Pensó que una misión en alta mar podría atraer a personas que no vivían en tierra firme y ayudar a controlar el contrabando. El gobernador José Joaquín de Arrillaga aprobó el plan al año siguiente. Sin embargo, un brote de sarampión que causó la muerte de unos 200 nativos Tongva, junto con la falta de tierras para la agricultura y agua potable, hizo que la idea no se llevara a cabo.

En septiembre de 1821, el reverendo Mariano Payeras, encargado de las misiones de California, visitó la Cañada de Santa Ysabel, al este de la Misión San Diego de Alcalá. Esto era parte de un plan para crear una red de misiones en el interior. La Asistencia Santa Ysabel se había fundado en 1818 como una misión principal, pero el plan de expansión nunca se realizó.

¿Cómo se elegían y diseñaban las ubicaciones?

Además del presidio (fuerte militar) y el pueblo, la misión era una de las tres formas principales que usaba España para expandir y asegurar sus territorios en América. Las "asistencias" eran misiones más pequeñas donde se celebraban misas regularmente, pero no tenían un sacerdote viviendo allí. Al igual que las misiones, estos asentamientos se establecían en áreas con muchos nativos que podían ser convertidos. Los españoles en California nunca se alejaron mucho de la costa al establecer sus asentamientos; la Misión Nuestra Señora de la Soledad, la más alejada de la costa, estaba a solo unos 48 kilómetros.

Cada misión debía ser autosuficiente, ya que los suministros desde España eran insuficientes. California estaba a meses de distancia de la base más cercana en México, y los barcos de carga de la época eran muy pequeños. Para mantener una misión, los sacerdotes necesitaban que los nativos convertidos, llamados neófitos, cultivaran cosechas y cuidaran el ganado. La falta de materiales importados y de trabajadores especializados obligó a los misioneros a usar materiales y métodos sencillos para construir los edificios de la misión.

Aunque las misiones se consideraban temporales, su establecimiento seguía reglas y procedimientos estrictos. El papeleo podía tardar meses o años y requería la atención de muchos niveles del gobierno. Una vez que se autorizaba una misión, se elegía un lugar con buena agua, mucha madera para construir y para el fuego, y campos grandes para el ganado y los cultivos. Los sacerdotes bendecían el lugar y, con la ayuda de los soldados, construían refugios temporales con ramas y paja. Estas chozas sencillas fueron reemplazadas con el tiempo por construcciones de piedra y adobe que aún existen.

La primera prioridad al iniciar un asentamiento era la ubicación y construcción de la iglesia. La mayoría de las iglesias de las misiones se orientaban de este a oeste para aprovechar al máximo la luz del sol. Una vez elegido el lugar de la iglesia, se marcaba su posición y se diseñaba el resto del complejo de la misión. Los talleres, cocinas, viviendas, almacenes y otros edificios auxiliares solían agruparse en forma de cuadrángulo (un patio rodeado de edificios), donde se realizaban celebraciones religiosas y otros eventos. El cuadrángulo rara vez era un cuadrado perfecto porque los misioneros no tenían instrumentos de medición y simplemente medían a pie.

La vida de los nativos en las misiones

Las misiones en Alta California eran asentamientos creados por los colonizadores españoles para integrar a las poblaciones nativas en la cultura europea y la religión católica. Esto se basaba en una idea de 1531 que decía que España tenía derecho sobre las tierras y personas de América para enseñarles la fe. Se usó en lugares donde los nativos no vivían en pueblos concentrados. Los nativos eran reunidos alrededor de la misión, a veces de forma obligatoria, con la idea de convertirlos en miembros "civilizados" de la sociedad colonial. No se tuvo en cuenta la cultura de los nativos, que se había desarrollado durante miles de años.

Entre 1769 y 1845, 146 frailes franciscanos, la mayoría nacidos en España, sirvieron en California. Sesenta y siete misioneros murieron en sus puestos (dos como mártires, los sacerdotes Luis Jayme y Andrés Quintana), mientras que el resto regresó a Europa por enfermedad o al terminar su servicio de diez años. Como las reglas franciscanas prohibían a los frailes vivir solos, se asignaban dos misioneros a cada asentamiento, aislados en el convento de la misión. El gobernador les asignaba una guardia de cinco o seis soldados bajo el mando de un cabo, quien generalmente administraba los asuntos diarios de la misión bajo la dirección de los sacerdotes.

Al principio, los nativos eran atraídos a las misiones con regalos como comida, cuentas de colores y telas brillantes. Una vez que un nativo americano era bautizado, se le llamaba "neófito" o nuevo creyente. Esto ocurría después de un corto período de enseñanza básica de la fe católica. Muchos nativos se unieron a las misiones por curiosidad o para comerciar, pero una vez bautizados, a menudo se sentían atrapados. Sin embargo, los nativos también formaban parte de las milicias de cada misión y tenían un papel en el gobierno de la misión.

Para los sacerdotes, un nativo bautizado ya no era libre de moverse por el territorio, sino que debía trabajar y participar en los servicios religiosos en la misión bajo la estricta supervisión de los sacerdotes y supervisores. Si un nativo no se presentaba a sus obligaciones durante unos días, se le buscaba y, si se descubría que se había ido sin permiso, se le consideraba fugitivo. A veces se organizaban expediciones militares para traer de vuelta a los neófitos que habían huido. En ocasiones, los franciscanos permitían que los neófitos visitaran sus pueblos de origen, pero a veces los seguían en secreto para capturar a los fugitivos y llevarlos de vuelta a las misiones, a veces hasta 200 o 300 nativos.

En 1806, 20.355 nativos estaban en las misiones de California, la cifra más alta registrada en ese período. Bajo el gobierno mexicano, la cifra subió a 21.066 en 1824. Entre 1769 y 1834, los franciscanos bautizaron a 53.600 nativos adultos y registraron 37.000 entierros. Se estima que el 45% de la disminución de la población fue causada por enfermedades. Dos epidemias de sarampión, en 1806 y 1828, causaron muchas muertes. Las tasas de mortalidad eran tan altas que las misiones necesitaban constantemente nuevas conversiones.

Las jóvenes nativas debían vivir en residencias separadas bajo la supervisión de una matrona nativa de confianza, quien se encargaba de su bienestar y educación. Las mujeres solo salían de estas residencias después de ser consideradas listas para el matrimonio. Las condiciones de vida en estas residencias, a menudo con mucha gente y poca higiene, contribuían a la rápida propagación de enfermedades y a la disminución de la población. Para el 31 de diciembre de 1832, los sacerdotes de las misiones habían realizado un total de 87.787 bautismos y 24.529 matrimonios, y habían registrado 63.789 muertes.

Los neófitos eran mantenidos en las misiones bajo vigilancia. La política de los franciscanos era mantenerlos siempre ocupados. Si un nativo no trabajaba, se le castigaba. Si escapaba, se le perseguía y se le traía de vuelta.

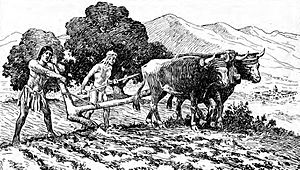

Las campanas eran muy importantes en la vida diaria de cualquier misión. Se tocaban para las comidas, para llamar a los residentes al trabajo y a los servicios religiosos, durante nacimientos y funerales, para anunciar la llegada de un barco o el regreso del misionero, y en otras ocasiones. Los novicios aprendían los complejos rituales de tocar las campanas. La rutina diaria comenzaba con la misa al amanecer y las oraciones de la mañana, seguidas de la enseñanza de la fe católica a los nativos. Después de un desayuno abundante de atole, a los hombres y mujeres sanos se les asignaban las tareas del día. Las mujeres cosían, tejían, bordaban, lavaban y cocinaban, mientras que algunas de las más fuertes molían harina o llevaban ladrillos de adobe (de 25 kg cada uno) a los hombres que construían. Los hombres hacían una variedad de trabajos, habiendo aprendido de los misioneros a arar, sembrar, regar, cultivar, cosechar y trillar. También se les enseñó a construir casas de adobe, curtir pieles, esquilar ovejas, tejer alfombras y ropa de lana, hacer cuerdas, jabón, pintura y otras tareas útiles.

La jornada laboral era de seis horas, interrumpida por el almuerzo alrededor de las 11 de la mañana y una siesta de dos horas, y terminaba con las oraciones de la tarde, el rosario, la cena y actividades sociales. Alrededor de 90 días al año eran días festivos religiosos o civiles, sin trabajo manual. Los nativos no recibían salarios, ya que no se les consideraba trabajadores libres. Esto permitía a las misiones beneficiarse de los bienes producidos por los nativos de las misiones, lo que ponía en desventaja a otros colonos españoles y mexicanos que no podían competir económicamente.

Los franciscanos también enviaban neófitos a trabajar como sirvientes para los soldados españoles en los presidios. Cada presidio tenía tierras, llamadas "rancho del rey", que servían como pasto para el ganado y fuente de alimento para los soldados. Aunque teóricamente los soldados debían trabajar estas tierras, en pocos años los neófitos hacían todo el trabajo en el rancho del presidio y también servían a los soldados. Aunque se decía que los neófitos recibirían un salario por su trabajo, no se intentó cobrarlo después de 1790. Se sabe que los neófitos realizaban el trabajo "bajo una obligación absoluta".

En los últimos años, se ha debatido mucho sobre el trato de los sacerdotes a los nativos durante el período de las misiones. Muchos creen que el sistema de misiones en California es directamente responsable del declive de las culturas nativas. Desde la perspectiva del sacerdote español, sus esfuerzos eran un intento bien intencionado de mejorar la vida de los nativos.

Los misioneros de California eran hombres bien intencionados y devotos. Sus actitudes hacia los nativos variaban desde un afecto genuino (aunque paternalista) hasta el disgusto. No estaban preparados y no deseaban realmente entender las complejas y muy diferentes costumbres de los nativos americanos. Usando sus propios estándares europeos, criticaban a los nativos por vivir en un desierto, por adorar a otros dioses o a ninguno, y por no tener leyes escritas, ejércitos o iglesias.

Industrias de las misiones

El objetivo principal de las misiones era volverse autosuficientes en poco tiempo. Por eso, la agricultura era la industria más importante. La cebada, el maíz y el trigo eran los cultivos más comunes. Los granos se secaban y se molían para hacer harina. Aunque hoy California es famosa por sus árboles frutales, las únicas frutas nativas de la región eran bayas silvestres o crecían en pequeños arbustos. Los misioneros españoles trajeron semillas de frutas de Europa, muchas de las cuales habían llegado de Asia. Entre las importaciones más exitosas estaban las semillas de naranja, uva, manzana, melocotón, pera e higuera.

Las uvas también se cultivaban y se usaban para hacer vino, tanto para ceremonias religiosas como para el comercio. La variedad específica, llamada uva Criolla o Misión, se plantó por primera vez en la Misión San Juan Capistrano en 1779. De su bodega salió, en 1783, el primer vino producido en Alta California. La ganadería también se volvió una industria importante, con la cría de ganado vacuno y ovino.

La Misión San Gabriel Arcángel fue el lugar donde comenzó la industria de los cítricos en California, con la plantación del primer huerto importante de la región en 1804. Las aceitunas (cultivadas por primera vez en la Misión San Diego de Alcalá) se cultivaban y se prensaban para extraer su aceite, tanto para uso en la misión como para el comercio. El reverendo Serra reservó una parte de los jardines de la Misión del Carmelo en 1774 para plantas de tabaco, una práctica que pronto se extendió por todas las misiones.

Las misiones también tenían la responsabilidad de proporcionar a los fuertes o presidios españoles los alimentos y productos necesarios. Esto era una fuente constante de desacuerdo entre misioneros y soldados, sobre cuánta comida o ropa debía proporcionar la misión. A veces era difícil cumplir con estos requisitos, especialmente durante años de sequía o cuando los envíos esperados desde el puerto de San Blas no llegaban. Los españoles llevaban registros muy detallados de las actividades de la misión, y cada año se presentaban informes al padre presidente que resumían el estado material y espiritual de cada asentamiento.

El ganado se criaba no solo para obtener carne, sino también para lana, cuero y sebo, y para trabajar la tierra. En 1832, en su momento de mayor prosperidad, las misiones poseían en conjunto:

- 151.180 cabezas de ganado vacuno;

- 137.969 ovejas;

- 14.522 caballos;

- 1.575 mulas o burros;

- 1.711 cabras; y

- 1.164 cerdos.

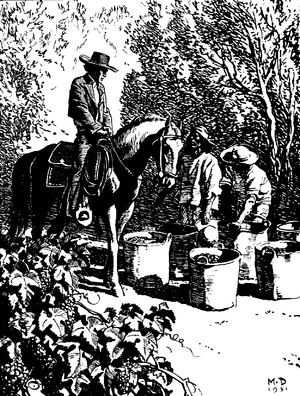

Todos estos animales de pastoreo fueron traídos originalmente desde México. Se necesitaban muchos nativos para cuidar los rebaños en los ranchos de la misión, lo que creó una clase de jinetes muy hábiles. Estos animales se multiplicaron más allá de lo esperado, a menudo invadiendo los pastos y extendiéndose mucho más allá de las tierras de las misiones. Los rebaños de caballos y vacas se adaptaron bien al clima y a los extensos pastos de la costa de California, pero esto tuvo un alto costo para los nativos americanos. La propagación descontrolada de estas nuevas manadas y las plantas invasoras asociadas agotaron rápidamente las plantas nativas de las que dependían los nativos para sus alimentos. Los problemas de pastoreo excesivo también fueron reconocidos por los españoles, quienes periódicamente organizaban matanzas para sacrificar a los miles de animales excedentes cuando las poblaciones crecían demasiado o la tierra no podía soportarlos. Los años de sequía severa también contribuían a esto.

Las cocinas y panaderías de la misión preparaban miles de comidas cada día. Velas, jabón, grasa y ungüentos se hacían con sebo (grasa animal) en grandes cubas. También había cubas para teñir la lana y curtir el cuero, y telares sencillos para tejer. Grandes bodegas proporcionaban almacenamiento a largo plazo para alimentos en conserva y otros materiales.

Cada misión tenía que fabricar casi todos sus materiales de construcción con recursos locales. Los carpinteros daban forma a las vigas y otros elementos estructurales; los artesanos más hábiles tallaban puertas, muebles e instrumentos de madera. Para ciertos usos, los ladrillos se cocían en hornos para hacerlos más fuertes y resistentes al clima. Cuando las tejas reemplazaron los techos de paja, también se endurecían en los hornos. Ollas, platos y recipientes de cerámica esmaltada también se hacían en los hornos de las misiones.

Antes de las misiones, los pueblos nativos solo usaban hueso, conchas marinas, piedra y madera para construir y hacer herramientas y armas. Los misioneros enseñaron habilidades y métodos europeos: agricultura, artes mecánicas, y la cría y cuidado del ganado. Todo lo que los nativos consumían y usaban se producía en las misiones bajo la supervisión de los sacerdotes. Así, los neófitos no solo se mantenían a sí mismos, sino que después de 1811 también sostenían al gobierno militar y civil de California. La fundición de la Misión San Juan Capistrano fue la primera en introducir a los nativos a la Edad del Hierro. El herrero usaba las forjas de la misión (las primeras en California) para fundir y moldear hierro en herramientas básicas (como clavos), cruces, puertas, bisagras e incluso cañones para la defensa de la misión. El hierro era un material que la misión solo obtenía a través del comercio, ya que los misioneros no tenían el conocimiento ni la tecnología para extraer y procesar minerales metálicos.

Ningún estudio de las misiones está completo sin mencionar sus extensos sistemas de suministro de agua. Los acueductos, a veces de varios kilómetros de largo, llevaban agua fresca de un río o manantial cercano a la misión. Zanjas abiertas o cubiertas, y/o tuberías de arcilla cocida, unidas con mortero de cal o betún, transportaban el agua por gravedad a grandes cisternas y fuentes. El agua se usaba para hacer girar molinos y otra maquinaria sencilla, o se distribuía para la limpieza. El agua para beber y cocinar se filtraba a través de capas de arena y carbón para eliminar impurezas. Uno de los sistemas de agua mejor conservados está en la Misión Santa Bárbara.

Historia de las misiones

A partir de 1492, con los viajes de Cristóbal Colón, el reino de España buscó establecer misiones para convertir a los pueblos indígenas de Virreinato de Nueva España (que incluía el Caribe, México y gran parte del suroeste de Estados Unidos) al catolicismo. Esto facilitaría la colonización de estas tierras concedidas a España por la Iglesia Católica, incluyendo la región conocida más tarde como Alta California.

Primeras exploraciones españolas

Solo 48 años después de que Colón llegara a América, Francisco Vázquez de Coronado partió de Compostela, Nueva España, el 23 de febrero de 1540. Lideró una expedición con 400 soldados, entre 1300 y 2000 nativos mexicanos aliados, varios nativos y africanos, y cuatro frailes franciscanos. Viajó desde México a través de partes del suroeste de Estados Unidos hasta lo que hoy es Kansas entre 1540 y 1542. Dos años después, el 27 de junio de 1542, Juan Rodríguez Cabrillo partió de Navidad y navegó por la costa de Baja California hasta la región de Alta California.

Reclamo inglés y exploración rusa

Sir Francis Drake, un corsario inglés, reclamó la región de Alta California para Inglaterra en 1579, casi 30 años antes del primer asentamiento inglés en Jamestown (Virginia) en 1607. Durante su viaje alrededor del mundo, Drake ancló en un puerto al norte de San Francisco y reclamó el territorio para la reina Isabel I. Para mantener la paz con España, la reina Isabel I ordenó que el descubrimiento y el reclamo de Drake se mantuvieran en secreto.

No fue hasta 1741 cuando la monarquía española de Felipe V comenzó a considerar cómo proteger sus reclamos en Alta California. Esto se debió a las ambiciones territoriales de la Rusia zarista, que se vieron en la expedición de Vitus Bering a lo largo de la costa occidental de Norteamérica.

Expansión española y población nativa

California representa el punto más lejano de la expansión española en América del Norte, siendo la última y más al norte de sus colonias en el continente. El sistema de misiones surgió en parte de la necesidad de controlar las crecientes propiedades de España en el Nuevo Mundo. El gobierno español, con la cooperación de la Iglesia, estableció una red de misiones para convertir a la población nativa al cristianismo. Su objetivo era lograr que se convirtieran en creyentes y ciudadanos. Para que fueran ciudadanos españoles y habitantes productivos, el gobierno español y la Iglesia exigían a los nativos que aprendieran el idioma español y habilidades profesionales, junto con las enseñanzas cristianas.

Las estimaciones de la población nativa en California antes de la llegada de los europeos varían mucho, desde 133.000 hasta 705.000 personas, pertenecientes a más de 100 tribus diferentes.

El 29 de enero de 1767, el rey Carlos III ordenó al nuevo gobernador Gaspar de Portolá que expulsara por la fuerza a los jesuitas, quienes operaban bajo la autoridad del Papa y habían establecido quince misiones en la península de Baja California. El visitador general José de Gálvez encargó a los franciscanos, bajo el liderazgo de Fray Junípero Serra, que se hicieran cargo de esos puestos el 12 de marzo de 1768. Los sacerdotes cerraron o unieron varios de los asentamientos existentes, y también fundaron la Misión de San Fernando Rey de España de Velicatá (la única misión franciscana en toda Baja California) y la cercana Visita de la Presentación en 1769. Sin embargo, este plan cambió pocos meses después, cuando Gálvez recibió órdenes de "ocupar y fortificar San Diego y Monterrey para Dios y el Rey de España". La Iglesia ordenó a los sacerdotes de la orden dominicana que se hicieran cargo de las misiones de Baja California para que los franciscanos pudieran concentrarse en fundar nuevas misiones en Alta California.

Período de las misiones (1769-1833)

El 14 de julio de 1769, Gálvez envió desde Loreto la expedición de Portolá para explorar las tierras del norte. El líder Gaspar de Portolá fue acompañado por un grupo de franciscanos liderados por Junípero Serra. El plan de Serra era extender la red de misiones hacia el norte de la península de Baja California, conectadas por un camino y separadas por un día de viaje. La primera misión y presidio en Alta California se fundaron en San Diego, y la segunda en Monterrey.

En el camino a Monterrey, los reverendos Francisco Gómez y Juan Crespí encontraron un asentamiento nativo donde dos niñas estaban muriendo: una bebé y una niña pequeña con quemaduras. El 22 de julio, Gómez bautizó a la bebé, llamándola María Magdalena, mientras que Crespí bautizó a la niña mayor, llamándola Margarita. Estos fueron los primeros bautismos registrados en Alta California. Crespí llamó al lugar Los Cristianos. El grupo continuó hacia el norte pero no llegó al puerto de Monterrey y regresó a San Diego el 24 de enero de 1770. Cerca de finales de 1769, la expedición de Portolá había llegado a su punto más al norte en San Francisco. En los años siguientes, la Corona Española envió varias expediciones para explorar más de Alta California.

Cada misión debía ser entregada a un clero secular y todas las tierras comunes de la misión distribuidas entre la población nativa dentro de los diez años siguientes a su fundación. Esta política se basaba en la experiencia de España con tribus más avanzadas en México, América Central y Perú. Con el tiempo, el reverendo Serra y sus colaboradores se dieron cuenta de que los nativos de la frontera norte de Alta California necesitaban un período de adaptación mucho más largo. Ninguna de las misiones de California llegó a ser completamente autosuficiente y requirió apoyo financiero continuo de España. El desarrollo de las misiones se financió con el Fondo Piadoso de las Californias, que se originó en 1697 con donaciones voluntarias de individuos y entidades religiosas de México para que los misioneros pudieran difundir la fe católica en la zona conocida entonces como California. A partir del inicio de la guerra de independencia mexicana en 1810, este apoyo desapareció en gran medida, y las misiones y los nativos convertidos quedaron a su suerte. Desde 1800, el trabajo de los nativos había sido la base de la economía colonial.

La epidemia de sarampión de 1806, en la que una cuarta parte de la población nativa americana de las misiones del área de la bahía de San Francisco murió, fue una de las peores de la era española en California. En 1811, el virrey español en México envió un cuestionario a todas las misiones de Alta California sobre las costumbres, el carácter y la condición de los nativos de la misión. Las respuestas, aunque variaban mucho, fueron recopiladas y enviadas al gobierno virreinal. La información de estas respuestas es valiosa para los estudiosos modernos.

La colonización rusa de América llegó a su punto más al sur con el establecimiento en 1812 de Fort Ross, un asentamiento agrícola, científico y de comercio de pieles en el condado de Sonoma, California. En noviembre y diciembre de 1818, varias misiones fueron atacadas por Hipólito Bouchard, un corsario francés que navegaba bajo la bandera de Argentina. Bouchard atacó las instalaciones de Monterrey, Santa Bárbara y San Juan Capistrano con éxito limitado. Al enterarse de los ataques, muchos sacerdotes de las misiones (y algunos funcionarios del gobierno) se refugiaron en la Misión Nuestra Señora de la Soledad, el puesto más aislado de la red de misiones. Irónicamente, la Misión de Santa Cruz (aunque no fue atacada por Bouchard) fue saqueada por los residentes locales a quienes se les había confiado la tarea de proteger los objetos de valor de la iglesia.

Hacia 1819, España decidió limitar su presencia en el Nuevo Mundo al norte de California debido a los altos costos de mantener estos puestos lejanos. Por lo tanto, el asentamiento más al norte es la Misión San Francisco Solano, fundada en Sonoma en 1823. Un intento de fundar una vigésima segunda misión en Santa Rosa en 1827 fue cancelado. El último grupo de misioneros llegó a Alta California en 1833. Estos habían nacido en México (no en España) y se habían formado en el Colegio Apostólico de Nuestra Señora de Guadalupe en Zacatecas. Entre ellos estaba Francisco García Diego y Moreno, quien se convertiría en el primer obispo de la diócesis de ambas Californias. Estos frailes vivirían la mayoría de los cambios causados por la secularización y la ocupación de Estados Unidos, y muchos serían acusados de corrupción.

Secularización de las misiones

A medida que la república mexicana se fortalecía, aumentaron las peticiones para que las misiones dejaran de ser administradas por la Iglesia.

José María de Echeandía, el primer gobernador mexicano de Alta California, emitió una Proclamación de Emancipación el 25 de julio de 1826. Todos los nativos de los distritos militares de San Diego, Santa Bárbara y Monterrey que se consideraron capaces fueron liberados del gobierno misionero y podían convertirse en ciudadanos mexicanos. Quienes deseaban permanecer bajo la tutela de la misión estaban exentos de la mayoría de los castigos físicos. Hacia 1830, incluso las poblaciones de neófitos parecían confiar en su propia capacidad para manejar los ranchos y granjas de la misión de forma independiente; sin embargo, los sacerdotes dudaban de la capacidad de sus protegidos en este aspecto.

La llegada de más inmigrantes, tanto mexicanos como extranjeros, aumentó la presión sobre el gobierno de Alta California para que tomara las propiedades de las misiones y reubicara a los nativos, según la directiva de Echeandía. Aunque el plan de emancipación de Echeandía no fue muy bien recibido por los nativos de las misiones del sur, él decidió probarlo a gran escala en la Misión San Juan Capistrano. Para ello, nombró a varios comisionados para supervisar la emancipación de los nativos. El gobierno mexicano aprobó una ley el 20 de diciembre de 1827 que ordenaba la expulsión de todos los españoles menores de sesenta años de los territorios mexicanos; sin embargo, el gobernador Echeandía intervino a favor de algunos misioneros para evitar su deportación una vez que la ley entró en vigor en California.

El gobernador José Figueroa (quien asumió el cargo en 1833) intentó inicialmente mantener el sistema de misiones intacto. Pero el Congreso mexicano aprobó una ley para la secularización de las misiones de California el 17 de agosto de 1833, cuando Valentín Gómez Farías estaba a cargo. La ley también preveía la colonización de Alta y Baja California, y los gastos se cubrirían con las ganancias de la venta de las propiedades de las misiones a intereses privados.

La Misión San Juan Capistrano fue la primera en sentir los efectos de la secularización cuando, el 9 de agosto de 1834, el gobernador Figueroa emitió su Decreto de Confiscación. Otras nueve misiones le siguieron rápidamente, y seis más en 1835. San Buenaventura y San Francisco de Asís fueron de las últimas en ser secularizadas, en junio y diciembre de 1836, respectivamente. Los franciscanos abandonaron la mayoría de las misiones poco después, llevándose casi todo lo de valor. Luego, los habitantes locales a menudo saqueaban los edificios de la misión para obtener materiales de construcción. Las antiguas tierras de pastoreo de las misiones se dividieron en grandes propiedades llamadas ranchos, lo que aumentó enormemente el número de propiedades privadas en Alta California.

Período de los ranchos (1834–1849)

Los pueblos nativos de San Juan Capistrano, San Dieguito y Las Flores continuaron por un tiempo bajo una disposición de la Proclamación de 1826 del gobernador mexicano Echeandía, que permitía la conversión parcial de las misiones en pueblos. Se estima que la población nativa en las misiones y sus alrededores era de aproximadamente 80.000 personas en el momento de la confiscación. Otros afirman que la población del estado había disminuido a aproximadamente 100.000 personas a principios de la década de 1840, debido en gran parte a la exposición de los nativos a las enfermedades europeas. Además, las prácticas de los rancheros mexicanos, como José María Amador, que comenzaron a realizar matanzas de nativos a partir de 1837, contribuyeron a la disminución.

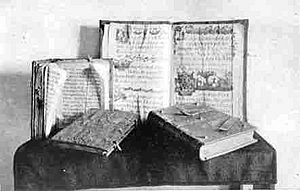

Pío de Jesús Pico, el último gobernador mexicano de Alta California, al asumir su cargo, encontró que había pocos fondos para manejar los asuntos de la provincia. Convenció a la asamblea para que aprobara un decreto que autorizaba el alquiler o la venta de todas las propiedades de la misión, reservando solo la iglesia, la casa del sacerdote y el edificio para el juzgado. Los gastos de los servicios de la iglesia debían cubrirse con las ganancias, pero no se estableció cómo asegurar los fondos para ese propósito. Después de la secularización, el padre presidente Narciso Durán trasladó la sede de las misiones a Santa Bárbara, convirtiendo así a la Misión Santa Bárbara en el lugar donde se guardaron unos 3.000 documentos originales que habían estado dispersos por las misiones de California. El archivo de la Misión es la biblioteca más antigua de California que aún está en manos de sus fundadores, los franciscanos (es la única misión donde han mantenido una presencia continua). Desde los escritos de Hubert Howe Bancroft, la biblioteca ha sido un centro de estudio histórico de las misiones durante más de un siglo. En 1895, el periodista e historiador Charles Fletcher Lummis criticó la ley y sus resultados, diciendo:

"La desestabilización —un término cortés para el robo— por parte de México (en lugar de los nativos californianos que malinterpretaban al gobierno mexicano) en 1834, fue el golpe mortal del sistema de misiones. Las tierras fueron confiscadas; los edificios se vendieron por sumas mínimas, y a menudo con fines de caridad. Los nativos convertidos se dispersaron y murieron de hambre; los edificios nobles fueron saqueados por sus tejas y adobes..."

Estado de California (a partir de 1850)

No hay cifras exactas sobre la disminución de la población de los nativos de California. Un escritor, Gregory Orfalea, estima que la población antes del contacto se redujo en un 33 por ciento durante el dominio español y mexicano, principalmente por la introducción de enfermedades europeas. La disminución fue mucho mayor después de que Estados Unidos tomara el control en 1848, aumentada por la gran inmigración causada por la Fiebre del oro de California. Para 1870, la pérdida de vidas nativas fue muy grande. Hasta el 80 por ciento murió, dejando una población de unos 30.000 habitantes en 1870. Orfalea afirma que casi la mitad de las muertes de nativos después de 1848 fueron asesinatos.

En 1837-38, una importante epidemia de viruela, propagada por la American Fur Company, afectó gravemente a las tribus nativas al norte de la bahía de San Francisco, en la jurisdicción de la Misión San Francisco Solano. El general mexicano Mariano Vallejo estimó que 70.000 personas murieron a causa de la enfermedad. El aliado de Vallejo, el jefe Sem-Yeto, fue uno de los pocos nativos que se vacunó y sobrevivió.

Cuando las propiedades de las misiones fueron secularizadas entre 1834 y 1838, los aproximadamente 15.000 neófitos residentes perdieron toda la protección que el sistema les ofrecía. Aunque las leyes de secularización decían que los nativos debían recibir hasta la mitad de las propiedades de la misión, esto nunca ocurrió. Los nativos perdieron cualquier bien que hubieran acumulado. Cuando California se convirtió en un estado de Estados Unidos, la ley de California les quitó el título legal de la tierra. En una ley del 30 de septiembre de 1850, el Congreso asignó fondos para que el presidente nombrara a tres comisionados para estudiar la situación de California y "negociar tratados con las diversas tribus nativas de California". Las negociaciones de los tratados tuvieron lugar entre el 19 de marzo de 1851 y el 7 de enero de 1852, durante las cuales la comisión interactuó con 402 jefes nativos —que representaban aproximadamente entre un tercio y la mitad de las tribus de California— y firmó dieciocho tratados.

La ley del senador de California William M. Gwin del 3 de marzo de 1851 creó la Comisión de Tierras Públicas, cuyo propósito era determinar la validez de las concesiones de tierras españolas y mexicanas en California. El 19 de febrero de 1853, el arzobispo J. S. Alemany presentó peticiones para la devolución de todas las antiguas tierras de misión del estado. La propiedad de 4,3 km² (esencialmente el área exacta del terreno ocupado por los edificios, cementerios y jardines de la misión original) fue posteriormente entregada a la Iglesia, junto con la Cañada de los Pinos (o College Rancho) en el condado de Santa Bárbara, que comprendía 143,7 km², y La Laguna en el condado de San Luis Obispo, que consistía en 16,8 km². Como resultado de una investigación del gobierno de los Estados Unidos en 1873, se asignaron varias reservas nativas mediante una proclamación ejecutiva en 1875. El comisionado de asuntos nativos informó en 1879 que el número de nativos de la misión en el estado se había reducido a unos 3.000.

Legado y discusión sobre los nativos americanos

Existe un debate sobre cómo el Departamento de Educación de California presenta las misiones en el plan de estudios de la escuela primaria. Se ha dicho que el plan de estudios "suaviza" el trato difícil que recibieron los nativos americanos. Los antropólogos modernos señalan que los misioneros tenían un sesgo cultural que les impedía ver la difícil situación de los nativos y los llevó a desarrollar opiniones muy negativas sobre los nativos de California. Enfermedades europeas como la gripe, el sarampión, la tuberculosis y la disentería causaron una reducción significativa de la población desde el primer encuentro hasta el siglo XIX, ya que los nativos americanos de California no tenían inmunidad a estas enfermedades.

El impacto del sistema de colonización español en la California actual es innegable. Aunque la cooperación entre la Iglesia y el Estado, que era parte del sistema misionero de California, fue pronto descartada por el gobierno mexicano, sentó las bases para futuras formas de gobierno. Las primeras misiones y sus sub-misiones formaron el núcleo de lo que más tarde se convertirían en las principales áreas metropolitanas de San Francisco y Los Ángeles, así como muchos otros municipios más pequeños. Además de abrir el camino para los colonos españoles, mexicanos y más tarde estadounidenses, el sistema de las primeras misiones españolas demostró la viabilidad de las primeras economías occidentales de ganadería y agricultura, que aún existen en el estado actual. El sistema de misiones español sirvió para "asentar y occidentalizar" California, pero lamentablemente lo hizo a expensas de la cultura nativa americana de California que existía antes de las misiones.

Administración y ubicación

Padres presidentes del sistema

El padre presidente era el líder de las misiones católicas en Alta y Baja California. Hasta 1812, era nombrado por el Colegio de San Fernando de México. Desde ese año, el cargo se conoció como prefecto comisario, nombrado por el comisario general de las Indias (un franciscano en España). A partir de 1831, se eligieron personas separadas para supervisar Alta y Baja California. Los padres presidentes fueron:

- Junípero Serra (1769–1784)

- Francisco Palóu (presidente pro tempore) (1784–1785)

- Fermín Francisco de Lasuén (1785–1803)

- Pedro Estéban Tápis (1803–1812)

- José Francisco de Paula Señan (1812–1815)

- Mariano Payeras (1815–1820)

- José Francisco de Paula Señan (1820–1823)

- Vicente Francisco de Sarría (1823–1824)

- Narciso Durán (1824–1827)

- José Bernardo Sánchez (1827–1831)

- Narciso Durán (1831–1838)

- José Joaquin Jimeno (1838–1844)

- Narciso Durán (1844–1846)

Sedes principales

- Misión de San Diego de Alcalá (1769–1771)

- Misión de San Carlos Borromeo de Carmelo (1771–1815)

- Misión de La Purísima Concepción (1815–1819)

- Misión de San Carlos Borromeo de Carmelo (1819–1824)

- Misión de San José (1824–1827)

- Misión de San Carlos Borromeo de Carmelo (1827–1830)

- Misión de San José (1830–1833)

- Misión de Santa Bárbara (1833–1846)

Los padres Payeras y Durán permanecieron en sus misiones durante sus mandatos como padre presidente, por lo que esos asentamientos se convirtieron en las sedes principales de facto (hasta 1833, cuando todos los registros de las misiones se trasladaron permanentemente a Santa Bárbara).

Ubicación de las misiones

En Alta California hubo 21 misiones acompañadas de puestos militares, desde San Diego hasta Sonoma. Para facilitar el viaje entre ellas a caballo y a pie, los asentamientos de las misiones estaban situados a unos 48 kilómetros de distancia, aproximadamente un día de viaje a caballo o tres días a pie. Todo el camino se convirtió posteriormente en el Sendero de la Misión de California, de 966 kilómetros de longitud. El transporte de carga pesada solo era práctico por mar. La tradición dice que los padres esparcieron semillas de mostaza a lo largo del sendero para marcarlo con flores de color amarillo brillante. Siguiendo el antiguo Camino Real hacia el norte, desde San Diego hasta Sonoma, las misiones eran:

| N.º | Nombre | Ubicación | N.º | Nombre | Ubicación |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Misión San Diego de Alcalá | San Diego | 12 | Misión Santa Cruz | Santa Cruz |

| 2 | Misión San Carlos Borromeo de Carmelo | Carmel-by-the-Sea | 13 | Misión Nuestra Señora de la Soledad | Soledad |

| 3 | Misión San Antonio de Padua | Jolon | 14 | Misión San José | Fremont |

| 4 | Misión San Gabriel Arcángel | San Gabriel | 15 | Misión San Juan Bautista | San Juan Bautista |

| 5 | Misión San Luis Obispo de Tolosa | San Luis Obispo | 16 | Misión San Miguel Arcángel | San Miguel |

| 6 | Misión San Francisco de Asís | San Francisco | 17 | Misión San Fernando Rey de España | Los Ángeles |

| 7 | Misión San Juan Capistrano | San Juan Capistrano | 18 | Misión San Luis Rey de Francia | Oceanside |

| 8 | Misión Santa Clara de Asís | Santa Clara | 19 | Misión Santa Inés | Solvang |

| 9 | Misión San Buenaventura | Ventura | 20 | Misión San Rafael Arcángel | San Rafael |

| 10 | Misión Santa Bárbara | Santa Bárbara | 21 | Misión San Francisco Solano | Sonoma |

| 11 | Misión La Purísima Concepción | Lompoc |

Distritos militares

Durante el período de las misiones, Alta California se dividió en cuatro distritos militares. Cada uno tenía un presidio (fuerte militar) ubicado estratégicamente a lo largo de la costa para proteger las misiones y otros asentamientos españoles en Alta California. Cada presidio funcionaba como una base de operaciones militares para una región específica. Eran independientes entre sí y se organizaban de sur a norte de la siguiente manera:

- Presidio Real de San Diego: fundado el 16 de julio de 1769, defendía las instalaciones del primer distrito militar (las misiones de San Diego, San Luis Rey, San Juan Capistrano y San Gabriel).

- Presidio Real de Santa Bárbara: fundado el 12 de abril de 1782, defendía las instalaciones del segundo distrito militar (las misiones de San Fernando, San Buenaventura, Santa Bárbara, Santa Inés y La Purísima, junto con el Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula).

- Presidio Real de San Carlos de Monterrey: fundado el 3 de junio de 1770, defendía las instalaciones del tercer distrito militar (las misiones de San Luis Obispo, San Miguel, San Antonio, Soledad, San Carlos y San Juan Bautista, junto con Villa Branciforte).

- Presidio Real de San Francisco: fundado el 17 de diciembre de 1776, defendía las instalaciones del cuarto distrito militar (las misiones de Santa Cruz, San José, Santa Clara, San Francisco, San Rafael y Solano, junto con el Pueblo de San José de Guadalupe).

- Presidio de Sonoma (un conjunto de cuarteles, almacenes, viviendas y una torre de observación): fue establecido en 1836 por Mariano Guadalupe Vallejo como parte de la estrategia de México para detener las incursiones rusas en la región. El presidio se convirtió en la nueva sede del ejército mexicano en California, mientras que los demás presidios fueron abandonados y, con el tiempo, cayeron en ruinas.

La relación entre la Iglesia y el Estado fue a menudo tensa y duró décadas. Comenzó como una disputa entre el reverendo Serra y Pedro Fages (gobernador militar de Alta California de 1770 a 1774, quien veía las instalaciones españolas en California como militares primero y religiosas después). Esta relación difícil persistió durante más de sesenta años. Aunque dependían el uno del otro para su supervivencia, los líderes militares y los padres de las misiones tenían puntos de vista opuestos sobre temas como los derechos sobre la tierra, la asignación de suministros, la protección de las misiones, el comportamiento de los soldados y, especialmente, el estatus de las poblaciones nativas.

Las misiones hoy en día

Restauración de edificios

Ningún otro grupo de estructuras en Estados Unidos genera tanto interés como las misiones de California (California es el estado con más misiones conservadas). Las misiones son, en conjunto, el elemento histórico más conocido de las regiones costeras de California:

- La mayoría de las misiones siguen siendo administradas por alguna entidad de la Iglesia Católica.

- Tres de las misiones todavía están bajo la supervisión de la Orden Franciscana (Santa Bárbara, San Miguel Arcángel y San Luis Rey de Francia).

- Cuatro de las misiones (San Diego de Alcalá, San Carlos Borromeo de Carmelo, San Francisco de Asís y San Juan Capistrano) han sido designadas basílicas menores por la Santa Sede debido a su importancia cultural, histórica, arquitectónica y religiosa.

- La Misión La Purísima Concepción, la Misión San Francisco Solano, y la única estructura de la Misión Santa Cruz que queda son propiedad del Departamento de Parques y Recreación de California y se gestionan como Parques Históricos del Estado.

- Siete sitios de las misiones están designados como Hitos Históricos Nacionales, catorce están inscritos en el Registro Nacional de Lugares Históricos, y todos están designados como Hitos Históricos de California por su importancia histórica, arquitectónica y arqueológica.

Como casi todas las obras de las misiones tenían un propósito religioso o educativo, no había una razón para que los residentes de la misión documentaran sus alrededores con dibujos. Sin embargo, los visitantes las encontraban interesantes. Durante la década de 1850, varios artistas fueron contratados como dibujantes en expediciones para mapear la costa del Pacífico y la frontera entre California y México (así como para trazar posibles rutas de ferrocarril). Muchos de los dibujos se reprodujeron como litografías en los informes de las expediciones.

En 1875, el ilustrador estadounidense Henry Chapman Ford comenzó a visitar cada una de las veintiún misiones, creando una importante colección de acuarelas, óleos y grabados. Sus representaciones de las misiones ayudaron a revivir el interés por el patrimonio español del estado y, de forma indirecta, a la restauración de las misiones. En la década de 1880, aparecieron varios artículos sobre las misiones en publicaciones nacionales y los primeros libros sobre el tema. Como resultado, muchos artistas hicieron una o más pinturas de las misiones, aunque pocos hicieron una serie completa.

La popularidad de las misiones también se debió en gran parte a la novela de 1884 Ramona, de Helen Hunt Jackson, y a los esfuerzos posteriores de Charles Fletcher Lummis, William Randolph Hearst y otros miembros del Landmarks Club of Southern California para restaurar tres de las misiones del sur a principios del siglo XX (San Juan Capistrano, San Diego de Alcalá y San Fernando; la Asistencia San Antonio de Pala también fue restaurada gracias a este esfuerzo). Lummis escribió en 1895:

"Dentro de diez años, a menos que nuestra inteligencia despierte de inmediato, no quedará de estos nobles conjuntos nada más que unos montones de adobe sin forma. Mereceremos y tendremos el desprecio de toda la gente sensata si permitimos la caída de nuestras nobles misiones."

Reconociendo la magnitud de los esfuerzos de restauración necesarios y la urgencia de actuar rápidamente para evitar una mayor o incluso total destrucción, Lummis declaró:

"No es exagerado decir que el poder humano no podría haber restaurado estas cuatro misiones si hubiera habido un retraso de cinco años en el intento."

En 1911, el autor John Steven McGroarty escribió The Mission Play, un espectáculo de tres horas que describía las misiones de California desde su fundación en 1769, pasando por la secularización en 1834, y terminando con su ruina final en 1847.

Hoy en día, las misiones existen con diferentes grados de integridad arquitectónica y solidez estructural. Las estructuras más comunes que se encuentran en los terrenos de las misiones incluyen el edificio de la iglesia y un ala auxiliar del convento. En algunos casos (como en San Rafael, Santa Cruz y Soledad), los edificios son réplicas construidas en el sitio original o cerca de él. Otros recintos de misiones permanecen relativamente intactos y fieles a su construcción original del período de las misiones.

Un ejemplo notable de un complejo intacto es la Misión San Miguel Arcángel: su capilla conserva los murales interiores originales creados por los nativos salineros bajo la dirección de Esteban Munras, artista y último diplomático español en California. Esta estructura estuvo cerrada al público desde 2003 hasta 2009 debido a los graves daños causados por el terremoto de San Simeón. Muchas misiones han conservado (o en algunos casos reconstruido) estructuras históricas además de los edificios de las capillas.

Las misiones se han ganado un lugar importante en la historia de California, y un flujo constante de turistas de todo el mundo las visita. En reconocimiento de este hecho, el 30 de noviembre de 2004, el presidente George W. Bush firmó la Ley de Preservación de las Misiones de California. Esta medida proporcionó 10 millones de dólares durante cinco años a la Fundación de las Misiones de California para proyectos relacionados con la preservación física de las misiones, incluyendo la rehabilitación estructural, la estabilización y la conservación del arte y los objetos de las misiones. La Fundación de las Misiones de California, una organización voluntaria y sin fines de lucro, fue fundada en 1998 por Richard Ameil, un californiano de octava generación. También se ha propuesto un cambio en la Constitución de California que permitiría el uso de fondos del Estado en los esfuerzos de restauración.

Galería de imágenes

-

Un dibujo de la Misión San Carlos Borromeo de Carmelo realizado por el capitán George Vancouver muestra los terrenos tal y como se encontraban en noviembre de 1792. De A Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean and Round the World.

Véase también

En inglés:

En inglés: