Primer Congreso Nacional de Chile para niños

Datos para niños Congreso Nacional |

|||||

|---|---|---|---|---|---|

Escudo de la Patria Vieja

|

|||||

|

|||||

| Localización | |||||

| País | |||||

| Información general | |||||

| Creación | 4 de julio de 1811 | ||||

| Término | 2 de diciembre de 1811 | ||||

| Tipo | Unicameral | ||||

| Inicio de sesiones | 4 de julio de 1811 | ||||

| Límite | Provisional (5 meses) | ||||

| Liderazgo | |||||

| Presidente | Véase Presidentes del Primer Congreso Nacional |

||||

| Composición | |||||

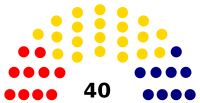

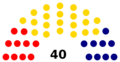

| Miembros | 40 diputados (propietarios) | ||||

| Mayoría de la cámara baja |

Bando Moderado | ||||

|

|||||

| Grupos representados | 10 Bando Realista 21 Bando Moderado 9 Bando Exaltado | ||||

| Sucesión | |||||

|

|||||

El Primer Congreso Nacional de Chile fue el primer cuerpo de leyes que tuvo Chile. Se inauguró el 4 de julio de 1811 y fue uno de los congresos más antiguos de América Latina. Su objetivo principal era decidir la mejor forma de gobierno para el Reino de Chile mientras el rey Fernando VII estaba prisionero de Napoleón. Este Congreso funcionó desde el 4 de julio hasta el 2 de diciembre de 1811, cuando fue disuelto por un cambio de gobierno liderado por el general José Miguel Carrera.

Al principio, el Congreso tenía ideas más moderadas. Sin embargo, después de un cambio de gobierno el 4 de septiembre, el grupo de los "patriotas" o "radicales" tomó el control. Ellos impulsaron varias reformas importantes, como la ley de libertad de vientres, que significaba que los hijos de personas esclavizadas nacidos en Chile serían libres. También sentaron las bases para futuros cambios en áreas como los cementerios y la educación. Incluso comenzaron a escribir una Constitución, pero no pudieron terminarla porque el Congreso fue disuelto.

Contenido

- ¿Por qué se creó el Primer Congreso Nacional?

- Las Elecciones de 1811

- Inauguración del Congreso Nacional

- El Congreso y los cambios políticos

- El Primer Golpe de Estado de José Miguel Carrera

- El Congreso bajo control patriota: la época de las reformas

- Disolución del Congreso

- Galería de imágenes

- Véase también

¿Por qué se creó el Primer Congreso Nacional?

La idea de crear este Congreso surgió de la Primera Junta de Gobierno, que se había formado el 18 de septiembre de 1810. Esta Junta había sido elegida solo por los habitantes de Santiago, por lo que se consideraba un gobierno temporal. Su propósito era gobernar "mientras se reunían los representantes de todas las provincias de Chile para organizar el gobierno futuro".

Antes de que la Junta diera instrucciones, algunas ciudades ya habían elegido a sus representantes. Por ejemplo, en Petorca y Concepción se eligieron diputados. Aunque al principio estas elecciones no eran válidas, luego se aceptaron si cumplían con las reglas que se establecieron.

Algunos líderes, como Bernardo O’Higgins, tenían dudas sobre cómo funcionaría el Congreso. Creían que, por la falta de experiencia política en Chile, al principio habría muchos errores.

El 13 de octubre, el Cabildo de Santiago propuso reglas para elegir a los diputados. Después de mucho debate en la Junta, y gracias al impulso de Juan Martínez de Rozas, se aprobó el documento de convocatoria el 15 de diciembre. Este documento se inspiró en la forma en que se convocaban las cortes en España.

Los principales objetivos del Congreso eran:

- Decidir el mejor sistema de gobierno para Chile mientras el Rey estuviera ausente.

- Establecer reglas para las autoridades y definir sus funciones.

- Asegurar la seguridad del país, tanto interna como externa.

- Promover el bienestar general del pueblo.

Se debían elegir 42 diputados principales y 42 suplentes. La elección se haría de forma secreta. Podían ser elegidos hombres mayores de 25 años, con buena reputación y talentos, que fueran de la zona o vivieran en Chile. No podían ser elegidos sacerdotes, subdelegados o militares, ni quienes hubieran intentado comprar votos.

La institución principal a cargo de las elecciones en cada lugar era el cabildo. Ellos elegían a los votantes, supervisaban el proceso y verificaban los resultados. Podían votar las personas con buena posición económica, empleos importantes, talentos o que fueran respetadas en sus comunidades, mayores de 25 años y que vivieran en el lugar.

Las Elecciones de 1811

Había cierto escepticismo sobre las elecciones, ya que Chile siempre había seguido las leyes de España, gobernada por un monarca (rey) que se creía que tenía un poder divino. Era difícil entender cómo un grupo de chilenos podría crear leyes y una Constitución. Para animar a la gente a votar, el cabildo de Santiago pidió ayuda al clero (sacerdotes). El obispo Domingo Errázuriz apoyó las elecciones, pero muchos sacerdotes no estaban interesados en los cambios.

Las elecciones comenzaron en las provincias, donde surgieron diferentes grupos políticos:

- Patriotas o Exaltados: Liderados por Juan Martínez de Rozas, buscaban cambios más profundos.

- Moderados: Representados por el cabildo de Santiago, con figuras como Agustín Eyzaguirre, preferían cambios más lentos.

- Realistas: Apoyaban al Rey y al antiguo sistema, con la Real Audiencia como su principal apoyo.

Las elecciones en las provincias tuvieron influencias de familias y autoridades. El proceso de votación incluía una misa, luego los votantes depositaban sus votos en el cabildo, y después se cantaba un Te Deum (himno de agradecimiento) en la iglesia.

En Santiago, las elecciones se fijaron para el 1 de abril. Los patriotas temían que sus oponentes les impidieran tener representantes. Por eso, se pidió excluir a 34 personas que eran consideradas enemigas de la revolución.

El Motín de Figueroa

El 1 de abril, día de las elecciones en Santiago, hubo un intento de levantamiento. El teniente coronel Juan Miguel Benavente notó que los soldados preguntaban por quién pelearían. Cuando les dijo que era por el rey Fernando VII, se pusieron en marcha. Los soldados pedían la presencia del capitán Tomás de Figueroa, quien pronto tomó el mando del motín.

Figueroa y sus hombres se dirigieron a la plaza principal, esperando encontrar a los miembros de la Junta y el cabildo, pero no estaban allí. Luego, Figueroa entró a la sala de la Real Audiencia, que le dijo que no podía darle órdenes sin consultar a la Junta.

Mientras tanto, los miembros de la Junta se reunieron y ordenaron al comandante Juan de Dios Vial del Río que fuera con tropas al lugar de los amotinados. Gracias a la energía de Juan Martínez de Rozas, la situación se controló. Las tropas leales al gobierno avanzaron, y tras un disparo, los rebeldes se dispersaron. Hubo 20 heridos y 10 muertos. Figueroa escapó, pero fue capturado en un convento.

Figueroa fue juzgado y condenado a muerte por traición. Su cuerpo fue expuesto públicamente. Como resultado de este motín, la Junta tomó medidas más duras contra la oposición, disolviendo la Real Audiencia y expulsando a varias personas del país.

Elecciones en la capital

El 30 de abril, los diputados ya elegidos de las provincias pidieron participar en el gobierno. Aunque algunos se opusieron porque las elecciones en Santiago no se habían hecho, Juan Martínez de Rozas apoyó la solicitud. Así, la Junta de Gobierno se transformó en un directorio de 28 miembros, donde Rozas y sus seguidores tenían el control.

El grupo moderado quería recuperar el poder, así que impulsó rápidamente las elecciones en Santiago para el 6 de mayo. Ese día, se instalaron mesas para recibir los votos. Cerca del mediodía, Juan Martínez de Rozas, viendo que su partido podría perder, pidió que los oficiales del batallón de "pardos" (personas de ascendencia africana) también pudieran votar. Aunque el cabildo se resistió al principio, aceptó. Durante una pausa, los moderados lograron convencer a los pardos y aseguraron su victoria.

La elección se celebró con gran entusiasmo. El 9 de mayo, se realizó un Te Deum en la Catedral con desfile militar y salvas de artillería. Ese mismo día, los nuevos diputados se unieron al directorio ejecutivo, que gobernó hasta la instalación del Congreso.

Inauguración del Congreso Nacional

La apertura del Congreso se fijó para el 4 de julio. Las sesiones se realizarían en el Palacio de la Real Audiencia de Santiago, donde antes funcionaba la Real Audiencia. El día de la inauguración, una comitiva de diputados, miembros de la Junta, del cabildo y del nuevo tribunal de justicia, junto a militares y otras personas importantes, se dirigió a la Catedral.

Dentro de la iglesia, el padre Camilo Henríquez dio un discurso patriótico. En él, recordó la situación de España y el peligro de que las colonias fueran dominadas. Defendió el derecho del pueblo chileno a crear su propia Constitución para asegurar su libertad y bienestar. Sus ideas principales fueron:

- La religión católica permitía al Congreso crear una Constitución.

- El pueblo chileno tenía derecho a establecer una Constitución para su libertad y felicidad.

- Había deberes mutuos entre los ciudadanos y el Congreso para lograr la libertad y felicidad.

Después del discurso, el secretario José Gregorio Argomedo tomó juramento a los miembros del Congreso. Les preguntó si juraban defender la religión católica, obedecer al rey Fernando VII y defender el reino de sus enemigos. Todos respondieron: "Sí juramos".

Terminada la misa, los diputados salieron a la plaza, donde las tropas los saludaron. Al llegar a la sala del Congreso, Juan Martínez de Rozas, como presidente temporal de la Junta, dio el discurso inaugural. Recordó la importancia de su tarea y la necesidad de crear leyes basadas en la realidad del país para evitar el desorden y el abuso de poder.

Después de su discurso, los miembros de la Junta renunciaron a sus poderes, dejando al Congreso con toda la autoridad. Juan Antonio Ovalle, por ser el más anciano, asumió la presidencia y también dio un discurso, con lo que terminó la sesión de apertura. Esa noche, la ciudad celebró con luces y fuegos artificiales.

El Congreso estaba formado por 36 diputados principales y 36 suplentes, que representaban a sus ciudades y pueblos. El 5 de julio se establecieron las reglas para la presidencia, que duraría 15 días. Juan Antonio Ovalle fue elegido presidente y Martín Calvo Encalada vicepresidente. Ese mismo día, los jefes militares, líderes religiosos y altos funcionarios juraron lealtad.

El Congreso y los cambios políticos

Las primeras sesiones del Congreso se dedicaron a asuntos administrativos, como elegir a los secretarios. Desde el 8 de julio, se debatió la necesidad de crear una junta ejecutiva y definir sus funciones. Esto causó un gran debate, ya que los diputados patriotas, que eran minoría, se opusieron.

Circulaban muchos rumores y escritos que criticaban a los diferentes grupos. La mayoría moderada quiso prohibir estos escritos, pero la minoría patriota defendió la libertad de expresión, diciendo que en un gobierno representativo, los ciudadanos debían poder expresar sus opiniones. Esto hizo que la mayoría abandonara su idea.

Después de 15 días, se renovó la dirección del Congreso. Los moderados eligieron a Martín Calvo Encalada como presidente y a Agustín Urrejola, un opositor a las nuevas instituciones, como vicepresidente. Esto molestó al grupo de Juan Martínez de Rozas, quienes planearon una estrategia para impedir el nombramiento de la junta ejecutiva. El plan era expulsar a los diputados más conservadores del Congreso. Este intento, apoyado por tropas al mando de Juan José Carrera, fracasó el 27 de julio.

El gobierno no castigó duramente a los responsables, solo aumentó la vigilancia. El 29 de julio se decidió que la junta tendría tres miembros con igual poder, que se turnarían en la presidencia.

El 25 de julio, llegó a Valparaíso un barco de guerra inglés. Traía correspondencia y noticias de España, confirmando la guerra contra Napoleón. El capitán inglés venía a recoger a los diputados elegidos para las cortes de Cádiz y un pago para la guerra. El Congreso, gracias al esfuerzo de los patriotas, evitó entregar los fondos, respondiendo con evasivas e invitando al capitán a visitar Santiago.

El capitán insistió en reclamar el dinero. Algunos en el Congreso querían cooperar, pero los patriotas se opusieron. Bernardo O’Higgins dijo con fuerza que, aunque eran minoría, tenían la energía para oponerse a la salida de ese dinero, tan necesario para Chile. El 6 de agosto, el Congreso respondió que no tenían fondos para enviar, ya que el gobierno anterior había gastado mucho y el dinero actual era necesario para defender el país. Después de esto, el capitán inglés se retiró.

El 7 de agosto, se retomó el tema de la junta ejecutiva. Se extendió el rumor de que el capitán inglés había desembarcado en Valparaíso y apresado al gobernador. Los patriotas usaron esta noticia para insistir en que la junta debía formarse ese mismo día, con Rozas como presidente. Sin embargo, el Congreso verificó que la noticia era falsa.

Al día siguiente, se discutieron las bases de las funciones del Congreso y la Junta. Manuel de Salas propuso que Coquimbo tuviera la misma representación que las otras dos grandes regiones. La mayoría rechazó la propuesta. El 9 de agosto, al ver que serían derrotados, doce diputados patriotas se retiraron del Congreso, protestando por la forma en que se había aumentado el número de diputados de Santiago.

La mayoría del Congreso se mantuvo firme. El 10 de agosto, se reunieron de forma extraordinaria y nombraron a los miembros de la junta: Martín Calvo Encalada, Juan José Aldunate y Francisco Javier del Solar. La mayoría convocó a nuevas elecciones, aunque recomendó que se eligieran a otras personas para la seguridad del reino. Esto causó conflictos en algunos pueblos, pero algunos patriotas, como O’Higgins, recuperaron sus cargos.

Juan Martínez de Rozas se fue a Concepción con algunos de sus seguidores, buscando apoyo en las provincias del sur. El 2 de septiembre, el Congreso dictó un reglamento para sus sesiones, que incluía cómo se dirigirían los debates y cómo se votarían los proyectos.

El Primer Golpe de Estado de José Miguel Carrera

José Miguel Carrera había llegado a Chile en el barco inglés. Rápidamente se reunió con su familia, que estaba muy involucrada en los cambios políticos. Sus hermanos le contaron lo que pasaba. Su hermano Juan José intentó que se uniera a un plan para el 28 de julio, pero José Miguel pidió retrasarlo. Este primer intento de cambio de gobierno fracasó.

El 12 de agosto, Carrera regresó a Santiago y se contactó con los patriotas. Después de varias reuniones, donde le dijeron que la mayoría del Congreso estaba formada por personas que no apoyaban la revolución, Carrera decidió unirse a la causa. Se aseguró de que él y sus hermanos dirigirían el cambio de gobierno que se daría el 4 de septiembre.

El miércoles 4 de septiembre, se llevó a cabo el cambio de gobierno. No todo salió como lo habían planeado, pero los soldados al mando de Juan José Carrera tomaron el cuartel de artillería. Luego, se enviaron avisos a otros cuarteles para pedir refuerzos. También se arrestó al comandante Francisco Javier Reina.

José Miguel Carrera, a caballo, organizó una columna de soldados y se dirigió a la plaza principal. Los miembros del Congreso y de la junta ejecutiva estaban trabajando normalmente cuando escucharon gritos de "¡revolución!". Las puertas del edificio se cerraron para evitar que los diputados escaparan. En ese momento, llegó Carrera, rodeado de gente.

Carrera leyó un documento con las demandas de su grupo, presentándolas como peticiones del pueblo. Las peticiones incluían:

- Reducir el número de diputados de Santiago y otras provincias.

- Separar a ciertos diputados de Santiago y Osorno.

- Cambiar a los miembros del Poder Ejecutivo y nombrar a otros.

- Prohibir que los frailes fueran diputados y asegurar que los elegidos fueran leales al nuevo sistema.

- Separar de sus cargos a varios funcionarios.

- Exiliar a algunas personas.

- Nombrar a Ignacio de la Carrera como Brigadier.

- Crear un Cuerpo de Patriotas.

- Nombrar a Francisco Lastra como Gobernador de Valparaíso.

La presión militar asustó a los diputados, que debatieron las peticiones. Después de largas discusiones, aceptaron la mayoría de las demandas. Se creó una nueva Junta ejecutiva con Juan Enrique Rosales, Juan Martínez de Rozas, Martín Calvo Encalada, Juan Mackenna y Gaspar Marín. Además, los patriotas lograron el control del Congreso.

El Congreso bajo control patriota: la época de las reformas

Los diputados patriotas aumentaron su poder en el Congreso. Además de la expulsión de los diputados más conservadores, las provincias reeligieron a los diputados que se habían retirado. Algunas regiones, como La Serena, incluso quitaron el poder a sus diputados que se oponían al movimiento. Los moderados en el parlamento se rindieron y no ofrecieron mucha resistencia.

El 20 de septiembre, Joaquín Larraín fue elegido presidente del Congreso y Manuel Antonio Recabaren vicepresidente, ambos patriotas. El Congreso, que hasta entonces había sesionado sin público, decidió abrir sus puertas para que cualquiera pudiera escuchar las discusiones, con una pequeña guardia de honor.

Cambios en la administración

El Congreso creó la provincia de Coquimbo, con un gobernador político y militar, cargo que ocupó Tomas O’Higgins.

La Junta Ejecutiva propuso un plan para la seguridad pública y la policía, creando un funcionario que dependería directamente del gobierno. Este proyecto fue revisado y aprobado, pero solo se implementó en 1813.

Se planteó la necesidad de hacer un censo general del país para saber cuánta gente había y cómo estaban representadas las diferentes zonas. El 9 de octubre se acordó realizar un censo, y se pidió a los sacerdotes que hicieran un registro de sus feligreses para ayudar con esto.

El 23 de septiembre, se pidió al cabildo que dejara de vender los cargos de regidores y creara un nuevo método de elección. El 11 de octubre, se eliminó la venta de cargos de regidor en Santiago, y los tres puestos vacantes serían designados por el Congreso.

En el ámbito judicial, se estableció que todo juez debía trabajar con un abogado. Se creó un tribunal especial para casos importantes, que funcionaría como última instancia ante la ausencia de los tribunales españoles.

Reformas de la Iglesia

El Congreso comenzó a hacer cambios relacionados con la Iglesia, asumiendo el derecho de nombrar a las autoridades eclesiásticas. Se eliminaron los derechos parroquiales, que eran pagos que la gente debía hacer a la iglesia por servicios como bautizos o entierros. Aunque no parecían mucho, se habían convertido en una carga pesada, tanto que se decía que había niños sin bautizar y personas sin entierro adecuado porque no podían pagar.

También se dejó de enviar dinero a Lima para el Tribunal del Santo Oficio (la Inquisición), y se decidió que ese dinero se usara en Chile para obras de caridad. Además, para evitar la excesiva acumulación de bienes en los conventos de monjas, se decidió que, a partir de ese momento, los bienes que las religiosas pagaban como dote al entrar al convento, pasarían a sus familias después de su muerte.

Se eliminaron las contribuciones para la construcción de iglesias y los gastos de las bulas (documentos papales). También se suprimió un pago de cincuenta pesos que los religiosos debían dar a su superior al salir del convento. Estas reformas generaron oposición de algunos religiosos, que criticaban al Congreso en sus sermones.

Ley de Cementerios

El diputado Bernardo O’Higgins propuso una ley para crear cementerios públicos. Esto buscaba terminar con la costumbre de enterrar a los muertos dentro o cerca de las iglesias, una práctica que su padre, el gobernador Ambrosio O’Higgins, ya había intentado cambiar sin éxito. El Congreso apoyó la idea, incluso con el apoyo de algunos religiosos. Se decidió construir un cementerio público en Santiago, lejos de la ciudad para evitar problemas de salud.

Se nombró una comisión para organizar el cementerio. Sin embargo, el cambio de gobierno de noviembre impidió que la ley se implementara. Sería el propio Bernardo O’Higgins, años después como director supremo, quien finalmente haría realidad la iniciativa de los cementerios.

Finanzas públicas

Una de las principales preocupaciones del Congreso fue el manejo del dinero público, que estaba muy desequilibrado. Se intentó evitar aumentar los impuestos para no perder el apoyo de la gente, por lo que se enfocaron en eliminar gastos.

Entre los pocos cambios en los impuestos, se eliminaron algunas exenciones especiales. Se aumentó el costo de las tarifas postales, aunque esto no tuvo mucho impacto porque la correspondencia era escasa.

Para reducir gastos, se empezó por afectar a los opositores al gobierno y a los funcionarios del antiguo sistema. Se pidió a la junta que informara sobre todos los cargos vacantes para decidir si debían eliminarse o si se les reduciría el sueldo, advirtiendo que ningún sueldo debería superar los dos mil pesos al año (excepto para militares de alto rango y gobernadores de ciudades importantes). Se cerró la oficina que administraba los bienes de los jesuitas y sus funciones pasaron a la tesorería general.

Se eliminaron los impuestos del 3% a las exportaciones y se reemplazaron por un impuesto de 25 centavos por la exportación de trigo. Se permitió temporalmente el cultivo de tabaco, pero sin eliminar el monopolio del Estado sobre su venta.

Defensa militar

En el ámbito militar, se creó el nuevo Batallón de Patriotas, formado por voluntarios. Sin embargo, no se llenaron todos los cupos esperados. Se comenzó a seleccionar a los jefes militares, separando a aquellos que no parecían leales al nuevo gobierno. También se disolvió el batallón del Comercio, formado por comerciantes ricos, que eran vistos con sospecha por el gobierno.

Para conseguir armas, se hicieron gestiones con Buenos Aires, que prometió vender armas a Chile cuando las recibieran de Europa o cuando sus propias fábricas empezaran a producir. Como esto no funcionó, el 8 de octubre se decidió encargar a la junta la compra de armas a particulares y registrar las que ya existían. También se acordó encargar al diputado suplente Francisco Ramón Vicuña la organización de una fábrica de armas en Chile, pero la falta de especialistas y materiales impidió que este proyecto se realizara. Ese mismo día, se decidió crear el cargo de inspector de tropas para el cuidado de las armas.

Relaciones con otros países

Se despidió al representante diplomático de Buenos Aires, Antonio Álvarez, porque su participación en la política interna de Chile generó desconfianza. Se le acusó de enviar a Buenos Aires una versión negativa de los sucesos del motín de Figueroa y de distribuir escritos contra el Congreso.

Para fortalecer los lazos con otros gobiernos y estar al tanto de las noticias de España, el Congreso designó a Francisco Antonio Pinto como representante ante la Junta de Buenos Aires.

Con Perú, el 9 de octubre se decidió enviar un agente secreto, ya que el virrey Abascal (gobernante de Perú) parecía tener una actitud amenazante hacia el gobierno chileno. El objetivo era "tener noticias exactas y confiables de lo que ocurría en las provincias vecinas y sus gobiernos".

El virrey se enteró de estas acciones y envió una comunicación exigiendo una explicación oficial de lo que había pasado en Chile desde la instalación de la primera junta de gobierno. En un documento redactado por Manuel de Salas, se respondió al virrey, explicando los sucesos y tratando de demostrar que eran pruebas de lealtad al rey y que no se podía actuar de otra manera dadas las circunstancias.

Educación

El Congreso tenía un ambicioso plan para mejorar la educación. El 5 de octubre, pidió a la junta la información necesaria para hacer cambios en las escuelas públicas. Luego, el 7 de octubre, se pidió al rector de la Universidad de San Felipe un informe sobre la situación de la institución y cómo mejorarla.

Se encargó a dos funcionarios que organizaran un evento público con los alumnos de las escuelas primarias para ver sus avances. La experiencia fue un éxito, y los diputados pidieron a la junta que animara a otros maestros a mostrar los logros de sus estudiantes.

Se decidió cerrar el colegio de indígenas en Chillán, que costaba dos mil pesos en la educación de los pueblos originarios. En su lugar, se propuso que los indígenas fueran admitidos y apoyados en los colegios estatales, recibiendo los mismos beneficios. Esto buscaba que "olvidaran la diferencia que los mantenía en la injusticia y el odio hacia un pueblo del que debían formar parte".

Juan Egaña propuso al Congreso un plan para fundar una gran institución educativa para alumnos de Santiago y otras regiones, con los mejores profesores y el estudio de ciencias, que hasta entonces no se enseñaban mucho en el país. La propuesta fue aprobada y se acordó difundirla.

Otro plan fue presentado por Camilo Henríquez, quien propuso organizar la enseñanza en tres áreas: ciencias físicas y matemáticas, ciencias morales, y lenguas y literatura. El Congreso escuchó estos planes y decidió agregarlos a los demás documentos para la renovación de los estudios.

Ley de Libertad de Vientres

El proyecto más importante de este período fue la ley de libertad de vientres, impulsada por Manuel de Salas. Esta ley declaraba libres a todas las personas nacidas en Chile, sin importar la condición de sus padres. También prohibía traer personas esclavizadas al país y reconocía como libres a quienes, al pasar por Chile, se quedaran más de seis meses. Aunque la esclavitud no era tan importante económicamente en Chile como en otras naciones, muchos patriotas liberaron voluntariamente a sus esclavos para acelerar su desaparición. A pesar de su buen propósito, la ley encontró resistencia en algunos sectores.

Algunos dueños de esclavos falsificaban certificados de nacimiento para que los recién nacidos siguieran siendo esclavos, o escondían a los adultos cuando se les pedía para el servicio militar.

Disolución del Congreso

Después del cambio de gobierno de septiembre, las relaciones entre José Miguel Carrera y la familia Larraín empeoraron. Los Carrera, que tenían el poder militar, iniciaron una nueva conspiración. Contaron con el apoyo de los realistas, quienes pensaron que los Carrera restaurarían el antiguo sistema.

El cambio de gobierno ocurrió el 15 de noviembre, liderado por Juan José Carrera. Después de tomar el control militar de la capital, envió mensajes al Congreso y a la junta, exigiendo una reunión para escuchar la voz del pueblo. El presidente del Congreso, pensando que no era tan grave, se dispuso a reunir a los diputados. La junta, sin embargo, intentó disuadir a Juan José, pero no lo logró.

El rechazo de Juan José Carrera a las conversaciones con la junta causó temor en el Congreso de que se restaurara el antiguo gobierno. Aunque intentó resistir la demanda de la asamblea popular, tuvo que ceder y convocar a los vecinos a una reunión.

La asamblea, formada por unas 300 personas, pedía principalmente cambios en el personal del gobierno y la suspensión de los exilios decretados después del cambio de gobierno del 4 de septiembre.

El Congreso debatió las peticiones con intensidad. La garantía de Juan José Carrera de que se mantendrían las nuevas instituciones tranquilizó a los congresistas, pero siguieron discutiendo hasta la noche, cuando decidieron suspender la sesión y continuar al día siguiente.

El 16 de noviembre, la junta ejecutiva renunció al Congreso. Se procedió a reelegir, en medio de la asamblea popular, a los miembros del nuevo gobierno. Los cargos quedaron en manos de Gaspar Marín, Bernardo O’Higgins y José Miguel Carrera, siendo este último el presidente de la junta. El Congreso no pudo impedir el ascenso de Carrera, pero confiaba en que Marín y O’Higgins lo equilibrarían, por lo que lograron que aceptaran sus cargos a pesar de su resistencia inicial.

Después de los eventos del 15 y 16 de noviembre, el Congreso siguió funcionando, pero perdió gran parte de su poder político. Sus sesiones se limitaron a temas de poco interés, e incluso se dejaron de registrar las actas después de la renuncia de Manuel de Salas como secretario.

Para consolidar su poder, a Carrera solo le faltaba disolver el Congreso. Esto ocurrió el 2 de diciembre. Ese día, mientras el Congreso sesionaba normalmente, soldados se presentaron con cañones apuntando al edificio y con guardias que no dejaban salir a los diputados. Se exigió al Congreso que se disolviera, y después de algunas deliberaciones, aceptaron renunciar. Se declaró que el Congreso quedaba suspendido y que el poder legislativo pasaba al Poder Ejecutivo. El 4 de diciembre, Carrera presentó un largo documento explicando las razones de la suspensión del Congreso. Argumentó que la convocatoria había sido inoportuna, que el país no estaba listo para una independencia total, que las elecciones habían sido defectuosas y que el Congreso había actuado de forma ineficaz, llevando al país a la ruina.

A partir de ese momento, José Miguel Carrera y sus hermanos tuvieron un control total sobre el gobierno, a pesar de la existencia de otros dos miembros en la junta. Esto llevó a una mayor radicalización del movimiento de autogobierno, que finalmente culminaría en la independencia de Chile.

Galería de imágenes

| Predecesor: Junta de Gobierno |

Congreso Nacional de Gobierno del Reino de Chile 4 de julio - 2 de diciembre de 1811 |

Sucesor: Autoridad Ejecutiva Provisoria |

Véase también

En inglés:

En inglés: