Historia de Galicia para niños

La historia de Galicia es un viaje fascinante que comienza con los primeros seres humanos que habitaron esta tierra y llega hasta nuestros días. Desde hace miles de años, el territorio de Galicia ha sido hogar de diferentes culturas.

En la prehistoria, la región ya estaba poblada y nos dejó muchas pruebas de la cultura megalítica, que construía grandes monumentos de piedra. Más tarde, durante la Edad del Hierro y la Edad del Bronce, esta cultura evolucionó hacia la cultura castreña, famosa por sus poblados fortificados.

Los límites de Galicia han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Lo que los romanos llamaron la provincia de Gallaecia se convirtió en el reino suevo en el año 410. Este reino, a veces llamado "reino de Galicia", existió hasta el 30 de noviembre de 1833, cuando se disolvió la Junta Superior del Reino de Galicia.

Aunque los reyes de Castilla ya gobernaban Galicia desde 1230, se considera que Galicia tuvo cierta autonomía política hasta el siglo XV. En 1486, los Reyes Católicos visitaron Santiago de Compostela, un evento importante que marcó el fin de esa autonomía.

Después de 1833 y hasta la Transición española (cuando España se volvió democrática), Galicia dejó de ser una entidad política propia. Sin embargo, siempre mantuvo sus características culturales, económicas y sociales. En 1936, se aprobó un proyecto de estatuto de autonomía para Galicia, pero no pudo aplicarse debido al inicio de la Guerra civil española. Las cuatro provincias gallegas quedaron bajo control del Régimen franquista.

Con la llegada de la democracia en 1977, se aprobó el estatuto de autonomía de Galicia el 6 de abril de 1981. Este estatuto reconoce a Galicia como una "nacionalidad histórica" dentro de España, lo que significa que tiene una identidad cultural y lingüística propia y un gobierno autónomo.

Contenido

- ¿De dónde viene el nombre de Galicia?

- ¿Cómo era Galicia en la Prehistoria?

- ¿Cómo fue la llegada de los Romanos?

- ¿Cómo fue Galicia en la Edad Media?

- ¿Cómo fue Galicia en la Edad Moderna?

- ¿Cómo fue Galicia en el Siglo XIX?

- ¿Cómo fue Galicia en el Siglo XX?

- ¿Cómo es Galicia en el Siglo XXI?

- Véase también

- Literatura

¿De dónde viene el nombre de Galicia?

El nombre de Galicia viene de la palabra romana Gallaecia. Así llamaban los romanos a una provincia de su imperio que abarcaba la parte de la península ibérica al norte del río Duero y al oeste del río Pisuerga.

Aunque en esta gran zona vivían grupos humanos desde el Neolítico, el nombre proviene de los celtas. Estos eran un grupo de personas que llegaron a la península hace mucho tiempo, entre el 2300 y el 1800 a. C., y luego de nuevo a partir del siglo IV a. C..

El historiador griego Hecateo de Mileto mencionó a los celtas en el año 517 a. C. con el nombre de kéltis, que significa "ocultos". Es posible que este nombre venga de la mitología griega.

Los romanos usaban el término celtae de forma general, pero pronto empezaron a clasificar a los grupos celtas por sus lenguas o sus dioses. Así, a los celtas de la península ibérica se les conoció como kallaikoi, como cuenta Estrabón en el siglo I a. C..

Aunque kallaikoi se refería solo a los clanes celtas que vivían cerca de la desembocadura del río Duero, este término acabó usándose para todos los del noroeste de la península. Esto se debe a que esa zona era un punto de paso importante por río y mar, lo que hizo que la población de Cale (la actual Oporto) fuera muy destacada. Sus habitantes eran llamados caleci o gallaeci por Plinio el Viejo. De ahí surgieron los nombres Calecia o Gallaecia (Galicia) al norte y Porto Cale (Portugal) al sur.

El nombre del territorio se hizo oficial en el año 239 d. C. con una reforma administrativa de Diocleciano, que creó la provincia Gallaecia. Esta provincia era mucho más grande que la Galicia actual, incluyendo el norte de Portugal, Asturias, Cantabria y parte de lo que hoy son León y Castilla.

Incluso los árabes, en sus mapas y textos, se referían a ella como Jalikiah o Yilliquiyya. Más tarde, evolucionaría a Galiza y finalmente a Galicia.

Una teoría sobre el origen de la palabra Galicia sugiere que viene de una raíz antigua que significa "refugio" o "abrigo", y que también podría estar relacionada con la Diosa Madre de los celtas.

¿Cómo era Galicia en la Prehistoria?

Este largo período de la historia de Galicia comienza con las primeras culturas del Neolítico y continúa con la llegada de los celtas durante la Edad de Bronce y el Calcolítico, que dieron lugar a la cultura de los castros.

Los primeros habitantes: Oestrimnios y el Megalitismo

Los primeros signos de la cultura gallega aparecen en el Neolítico. En esta época, los seres humanos dejaron de ser nómadas (que se movían de un lugar a otro) y empezaron a vivir en asentamientos más estables, gracias a la agricultura.

Una de las culturas más importantes de este tiempo fue el megalitismo, que se desarrolló en Europa desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce. Se caracteriza por la construcción de megalitos, que son grandes estructuras hechas con piedras enormes. En Galicia y el norte de Portugal, esta cultura comenzó alrededor del 4300 a. C. y alcanzó su mayor esplendor entre el 3000 y el 2300 a. C. Se extendió por toda la costa atlántica.

Los megalitos más comunes eran los sepulcros funerarios, que eran dolmenes (cámaras de piedra) cubiertos por un túmulo (montículo de tierra). Allí se enterraban a los muertos con objetos personales. Estos dólmenes se encuentran a menudo agrupados en cementerios, especialmente en el norte y oeste de la actual Galicia.

La gran cantidad de dólmenes sugiere que había una población numerosa y dispersa. Se dedicaban a una ganadería sencilla (bueyes, cerdos, cabras, ovejas) y a una agricultura básica de cereales y legumbres. También seguían cazando y recolectando. La sociedad megalítica gallega era bastante igualitaria, formada por pequeñas comunidades pacíficas. Su habilidad para construir estas grandes estructuras muestra una gran capacidad de organización. Además, sus grabados en piedra revelan una mitología centrada en la fertilidad y la muerte.

Con la llegada de las técnicas para trabajar los metales, las tecnologías megalíticas empezaron a desaparecer. Sin embargo, la identidad cultural que se formó en este período no se perdió, sino que siguió viva, como lo demuestran los petroglifos, que son grabados en rocas al aire libre.

Estos grabados muestran un arte rupestre gallego con temas abstractos (laberintos, formas geométricas) y también figuras de animales y personas, junto con armas y escudos. Los motivos abstractos, como los laberintos y los trisqueles, se hicieron muy importantes en la cultura castreña.

Los Galaicos y la Cultura Castreña

Después de la cultura megalítica, llegaron las primeras poblaciones indoeuropeas preceltas, que trajeron la cultura del vaso campaniforme entre el 2300 y el 1800 a. C.

El historiador Florentino López Cuevillas explicó que muchas de las tribus que vivían en Galicia antes de la llegada de los celtas no eran celtas puras. Algunas de estas tribus eran los oestrimnios, albiones, zoelas, y grovii, entre otras.

Los celtas, conocidos como sefes o serpes, llegaron al noroeste de la península y se adaptaron a las poblaciones que ya vivían allí. Introdujeron la cultura de las urnas, que luego evolucionaría en la famosa Cultura Castreña.

En esta época, la población creció rápidamente, en parte por la llegada de gente de otras zonas debido al clima atlántico. Este aumento de habitantes generó más conflictos, lo que llevó a un mayor desarrollo de la minería para producir armas y objetos. La abundancia de metales preciosos hizo que las joyas y adornos de este período fueran muy valiosos y se encontraran incluso en lugares lejanos de Europa.

La Cultura Castreña se caracteriza por sus poblados fortificados, llamados castros por los romanos.

Las primeras descripciones de la sociedad castreña vienen de cronistas romanos como Estrabón y Plinio el Viejo. Ellos describían a los habitantes de estos territorios como guerreros que pasaban el día luchando y la noche celebrando.

Se cree que la sociedad castreña era matriarcal (con un papel importante de las mujeres), con una aristocracia militar y religiosa. Las figuras de mayor autoridad eran el caudillo (líder militar de un castro o clan) y el druida (guía médico y religioso, que podía ser común a varios castros). Los druidas se reunían en concilios para mantener la unidad de las creencias celtas.

Los castros se distribuían por el territorio de forma similar a las comarcas actuales. La construcción de fortificaciones se explica por la presión de la población y la presencia de minerales, como el oro, que atrajo el interés de los romanos.

¿Cómo fue la llegada de los Romanos?

La Romanización de Gallaecia

La fuerte unión social y territorial de la cultura castreña explica por qué los galaicos resistieron tanto a la dominación romana, durante más de un siglo, mientras el resto de Hispania ya estaba bajo control romano.

Orosio cuenta que en el año 137 a. C., el general romano Décimo Junio Bruto Galaico inició una campaña de castigo contra los celtas galaicos por apoyar a los lusitanos. Se enfrentó a 60.000 gallaicoi en el río Duero y regresó a Roma como un héroe, siendo llamado Gallaicus. Ese mismo año, las legiones romanas llegaron al río Limia. El avance hacia el norte se detuvo en el río Miño, donde los gallaicoi lograron que los romanos se retiraran.

La situación se mantuvo así durante cien años, con pocas expediciones romanas que lograran adentrarse en territorio galaico. Sin embargo, en el año 61 a. C., Julio César retomó el avance hacia el norte y llegó por mar a Brigantium (actual La Coruña), un centro importante para el comercio de estaño. A pesar de esto, el interior de Galicia siguió resistiendo. La resistencia más fuerte ocurrió durante la campaña de César Augusto entre los años 39 a. C. y 24 a. C., con la famosa batalla del monte Medulio. La "Pax Romana" (paz romana) no se declaró hasta el año 23 a. C., y la resistencia continuó en las zonas fronterizas hasta el 19 a. C.

Una vez terminados los conflictos, comenzó el proceso de romanización, que duró cuatro siglos. Oficialmente, entre los años 64 y 70, Vespasiano concedió la ciudadanía romana a los 451.000 gallaicoi. Los castros se transformaron en víllae (villas romanas) y la población adoptó nuevas tecnologías como la arquitectura, la agricultura con arado, el derecho romano y nuevas técnicas de minería. Destaca el sistema de extracción de metales llamado ruina montium, que usaba el agua para erosionar las montañas y extraer minerales, especialmente oro.

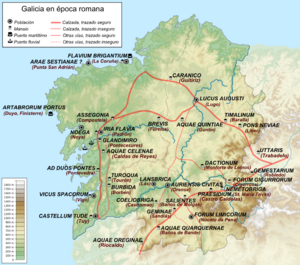

La organización social y territorial definida por los celtas se mantuvo durante toda la romanización. Una contribución importante de los romanos fue la construcción de calzadas y puentes, que facilitaban el movimiento de tropas y el transporte de mercancías. A lo largo de estas vías, surgieron muchas villas que aún existen hoy. Las principales vías conectaban las ciudades fundadas por Augusto: Lucus Augusti (Lugo), Bracara Augusta (Braga) y Asturica Augusta (Astorga). Estas ciudades se convirtieron en las capitales de tres conventus (distritos), que en el año 298 se unificaron bajo una única provincia: Gallaecia.

La provincia romana de Gallaecia era mucho más grande que la Galicia actual. Incluía el norte de Portugal, Asturias, Cantabria y parte de León y Castilla. Su capital era Braga.

La romanización también afectó la lengua y la religión. Aunque el latín se impuso, el idioma original galaico dejó su huella en los nombres de lugares y personas.

¿Cómo fue Galicia en la Edad Media?

El Reino Suevo

Con la caída del Imperio romano y la llegada de los pueblos germánicos, el territorio de Gallaecia pasó a formar parte de los acuerdos con los invasores. Los suevos, un grupo de unas 30.000 personas, se establecieron entre el Duero y el Miño, cerca de Bracara Augusta (Braga). Llegaron en el año 409 y en el 410 hicieron un pacto con Roma, por el cual se asentaron en la provincia de Gallaecia y su líder, Hermerico (409-438), recibió el título de rey. Así, en Gallaecia se formó el primer reino en la Europa medieval.

Hermerico dejó el trono a su hijo Requila (438-448), quien realizó campañas militares por toda la península, mostrando la unión entre suevos y galaicos y su independencia de Roma. Le sucedió Requiario (448-456), quien adoptó el catolicismo en el 449, lo que ayudó a la integración con la población galaico-romana. En 456, los suevos fueron derrotados por los visigodos en la batalla del río Órbigo, lo que llevó al asesinato de Requiario y al regreso al arrianismo (otra rama del cristianismo).

Después de esta derrota, el reino suevo se dividió y tuvo varios reyes. Finalmente, Remismundo (459-469) lo reunificó, pero tuvo que adoptar el arrianismo por influencia visigoda. Tras su muerte, hubo un período de casi un siglo con poca información escrita.

En esta época, llegaron a la costa norte de Galicia y Asturias celtas bretones que huían de las invasiones anglosajonas. Establecieron una diócesis en Bretoña.

El período oscuro terminó con el reinado de Karriarico (550-559), quien volvió al catolicismo. Le sucedió Teodomiro (559-570), durante cuyo reinado se celebró el Primer Concilio de Braga (561), que ayudó a organizar el territorio y a cristianizar a la población. Después de Teodomiro, Miro (570-583) fue rey y celebró el Segundo Concilio de Braga (572). Miro intentó conquistar Sevilla en 583, pero fracasó y murió al regresar.

El reino suevo sufrió muchas luchas internas. Finalmente, en 585, el rey visigodo Leovigildo invadió y conquistó el reino suevo, convirtiéndolo en parte del reino godo.

Bajo los visigodos, Gallaecia siguió siendo una región importante, gobernada por un dux (líder) que a menudo estaba emparentado con la monarquía.

Galicia en la Alta Edad Media: El Condado de Galicia y el Reino de Asturias

Durante la conquista musulmana de España, los musulmanes llegaron a Tuy. Sin embargo, una rebelión bereber en 740 y 741 hizo que las guarniciones musulmanas abandonaran sus posiciones al norte de la Sierra de Gredos, liberando el sur de Galicia del dominio musulmán.

El norte de Galicia quedó bajo el control de Alfonso I, rey de Asturias. El territorio gallego estuvo bajo la autoridad de los reyes asturianos, aunque hubo varias insurrecciones de los gallegos que fueron aplastadas.

Galicia se incorporó administrativamente al reino de Asturias a través de condados, gobernados por un comite (conde). El primer conde conocido fue Don Pedro, en el año 859.

En esta época, bajo el reinado de Alfonso II, se descubrió el sepulcro del apóstol Santiago, lo que dio origen al famoso Camino de Santiago.

La expansión hacia el sur fue iniciada por Ordoño I, quien repobló Tuy. Más tarde, Vímara Pérez llegó hasta Oporto (tomada en 868), sentando las bases del Condado Portucalense, que más tarde se convertiría en Portugal.

En el año 910, a la muerte del rey de Asturias Alfonso III el Magno, sus posesiones se dividieron entre sus hijos. Ordoño, casado con una noble gallega, recibió el territorio de Galicia, lo que marcó el origen del Reino de Galicia dentro del Reino de León. Poco después, Ordoño se convirtió en rey de León, uniendo ambos reinos. Hubo momentos en que Galicia recuperó su independencia, como cuando Sancho Ordóñez se coronó rey de Galicia entre 926 y 929.

La nobleza gallega a veces apoyaba a los reyes y otras veces se rebelaba. Una de estas rebeliones llevó a la coronación de Vermudo II en Galicia en 981, quien luego también dominó el reino de León.

Más tarde, tras la muerte de Fernando I el Magno, sus reinos se repartieron entre sus hijos. El Reino de Galicia le correspondió a García I. Sin embargo, su hermano Alfonso VI le arrebató el reino y unió de nuevo los reinos bajo un solo trono. A partir de entonces, Galicia dependió políticamente del rey de León.

En esa época, el reino de Galicia alcanzó su mayor extensión. En 1096, Alfonso VI lo dividió en dos: el Condado de Galicia al norte del Miño, y la Galicia del sur, que pasó a manos de Teresa de León y Enrique de Borgoña. El hijo de estos últimos, Afonso Henriques, se proclamó primer rey de Portugal en 1139.

Desde el año 844, Galicia sufrió frecuentes ataques de normandos o vikingos. La última gran invasión, a través del río Miño, terminó con la derrota de Olaf Haraldsson en 1014 a manos de la nobleza gallega.

A pesar de los ataques marítimos, la nobleza gallega logró organizar bien el territorio. Los ataques normandos fueron más peligrosos que los del islam, ya que con los musulmanes a menudo había acuerdos comerciales.

Los ataques marítimos causaron la decadencia de las ciudades costeras y el comercio, y la gente se trasladó a zonas rurales o ciudades del interior como Lugo y Braga.

En el siglo X, San Rosendo, fundador del monasterio de Celanova, fue una figura muy influyente en la política gallega.

En los siglos XI y XII, el Reino de Galicia, liderado por los obispos de Santiago de Compostela y los condes de Traba, vivió una época de esplendor religioso (peregrinaciones, auge de monasterios), político (concesión de fueros a las ciudades) y artístico (románico). Hitos importantes fueron el inicio de la catedral de Santiago en 1075, la coronación de Alfonso VII como rey de Galicia en Santiago en 1111, y la concesión del Año Santo Jubilar Jacobeo por Roma en 1181.

El Reino de Galicia en la Corona de Castilla

La unión de los reinos de Galicia y León con el de Castilla bajo Fernando III el Santo en 1230, marcó el inicio de una etapa de cambios para Galicia. La nobleza gallega y los ayuntamientos de las ciudades perdieron influencia en las decisiones, que ahora se tomaban en la corte de Castilla.

En Galicia y León se mantuvo el Liber Iudiciorum como código legal. Sin embargo, se inició una política de centralización. Alfonso X introdujo un representante judicial del Reino en Santiago de Compostela y, más tarde, la sede de Santiago pasó a depender del arzobispado de Valladolid, lo que llevó a que los obispos gallegos fueran reemplazados por funcionarios castellanos.

Alianzas con Portugal y el Duque de Lancaster

La victoria de Enrique de Trastámara en 1369 causó un gran conflicto en Galicia, ya que muchos nobles gallegos no lo reconocieron como rey. En su lugar, pidieron a Fernando I de Portugal que gobernara Galicia. Esto mostró una tendencia de acercamiento entre Galicia y Portugal. Fernando I fue recibido con entusiasmo en las ciudades gallegas.

El rey portugués restauró fortalezas, liberó el comercio entre Galicia y Portugal, y permitió el abastecimiento de cereales y vino desde Lisboa. Incluso mandó acuñar moneda propia en La Coruña y Tuy.

A pesar del éxito inicial, la presencia del monarca portugués fue corta. Enrique de Trastámara organizó una contraofensiva que obligó a Fernando I a regresar a Portugal. Poco después, el duque de Lancaster (inglés) llegó a La Coruña y fue coronado en Santiago de Compostela.

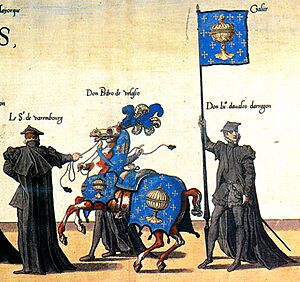

El duque de Lancaster, que reclamaba el trono de Castilla a través de su esposa Constanza (hija del rey Pedro I), desembarcó en La Coruña en 1386. Con el apoyo de nobles gallegos y portugueses, logró dominar el reino de Galicia. Sin embargo, una epidemia de peste diezmó a sus tropas, lo que lo obligó a negociar con Enrique de Trastámara. El duque de Lancaster se retiró a cambio de una gran suma de dinero y el matrimonio entre el heredero castellano, Enrique III, y su hija, Catalina de Lancaster. Esto puso fin a los intentos de Galicia de orientarse hacia Portugal y el Atlántico, aunque no sería la última vez que se intentaría.

Integración definitiva en la Corona de Castilla

La unión definitiva de los reinos de Galicia, León y Castilla se produjo en 1230 con el rey Fernando III. A partir de entonces, Galicia se integró en una corona dirigida desde Castilla.

La integración de Galicia en Castilla solo se vio alterada por el intento del infante D. Juan de restaurar la corona galaico-leonesa independiente en 1296, y por las guerras entre las familias Trastámara y los partidarios de Pedro I. La alta nobleza gallega, como los Castro, llegó a proclamar rey a Fernando I de Portugal en 1369 y luego al duque de Lancaster en 1386. Este conflicto terminó con la derrota de los Castro y el fin de la influencia principal de la nobleza gallega. Surgió una nueva aristocracia gallega, más dividida.

Un movimiento social muy importante en la historia de Galicia fue el levantamiento irmandiño. Fue una revolución popular en el siglo XV que destruyó la mayoría de las fortalezas de la nobleza gallega. Las fuerzas populares gobernaron el Reino de Galicia durante más de dos años. La corona castellana apoyó a los señores, pero exigió que los castillos no fueran reconstruidos y sometió a la nobleza a la autoridad de un gobernador externo que presidía la recién creada Real Audiencia del Reino de Galicia. Los enfrentamientos de la aristocracia gallega con los Reyes Católicos marcaron la entrada de Galicia en la Edad Moderna. Nobles como Pardo de Cela y Pedro Madruga fueron derrotados, lo que significó el fin de la Galicia feudal y el inicio de un "Estado Moderno" bajo las Coronas unificadas de Castilla y Aragón.

La "Doma del Reino de Galicia"

La expresión "Doma del Reino de Galicia" fue usada por Jerónimo Zurita y Castro, un historiador del siglo XVII. En su obra, se refiere a que en ese tiempo se empezó a "domar" la tierra de Galicia, porque sus habitantes eran muy guerreros y se enfrentaban entre sí. La llegada de la justicia y el castigo hizo que se fueran "allanando" y obedeciendo las leyes. El rey envió una audiencia real a Galicia para administrar justicia con rigor.

Algunos historiadores interpretaron esto como una política de "doma y castración" para someter a Galicia. Sin embargo, otros argumentan que la palabra "castración" nunca se usó y que "doma" significaba "pacificación". La llegada de nobles castellanos se debió a la desconfianza de la reina Isabel la Católica hacia la nobleza gallega que había apoyado a su rival.

Otras medidas tomadas por los Reyes Católicos para reformar la administración de Galicia fueron:

- Nombrar un Gobernador-Capitán General externo con mucho poder.

- Crear la Real Audiencia del Reino de Galicia para impartir justicia.

- Ordenar que no se reconstruyeran los castillos destruidos por los irmandiños.

- Integrar los monasterios gallegos en las congregaciones de Castilla.

- Ejecutar a líderes nobles como Pedro Pardo de Cela, lo que llevó a la anexión de sus territorios a la Corona de Castilla.

Después de la unificación de los reinos peninsulares que formaron el Reino de España, el órgano de representación de Galicia fue la Junta do Reyno, creada en 1528. Aunque existió, su influencia fue limitada durante el Antiguo Régimen.

¿Cómo fue Galicia en la Edad Moderna?

El Reino de Galicia en el Antiguo Régimen

Después de la unificación de los reinos en la Monarquía Hispánica, la Junta do Reyno fue el órgano de gobierno de Galicia, aunque con poca influencia. Durante este período, Galicia siempre reclamó tener voto en las Cortes de Castilla, ya que estaba representada por la ciudad de Zamora, lo que se consideraba una humillación. En 1520, la nobleza gallega pidió a Carlos I este derecho. Finalmente, Felipe IV lo concedió en 1623, a cambio de que Galicia pagara cien mil ducados para construir seis barcos.

La última vez que el reino de Galicia mostró una manifestación política importante fue durante la invasión napoleónica. La amenaza de Napoleón hizo que el clero y la nobleza gallegas reaccionaran rápidamente, organizando la resistencia y movilizando a la población. Con la península bajo dominio napoleónico, la resistencia en Galicia se organizó en guerrillas, logrando expulsar a las tropas francesas. La Junta Superior actuó brevemente como un gobierno independiente, pero luego delegó sus poderes en las Cortes de Cádiz.

El reino de Galicia dejó de existir formalmente el 30 de noviembre de 1833, cuando la regente María Cristina de Borbón firmó un decreto que disolvía la Junta del Reino. Con esto, Galicia dejó de ser una entidad institucional propia, y los reinos fueron reemplazados por un modelo de provincias, similar al francés.

Características de Galicia en el Antiguo Régimen

La estabilidad política y la menor influencia de la nobleza dieron lugar a tres características socioeconómicas de este período:

- La prosperidad de los fidalgos (nobles menores) que vivían en los pazos (casas señoriales) y cobraban rentas a los campesinos.

- El auge de los monasterios, que se integraron en la economía rural.

- Un crecimiento de la población sin precedentes, gracias a la introducción de cultivos como el maíz y la patata.

Alonso III Fonseca impulsó la Universidad de Santiago de Compostela (fundada en 1495), conectando a Galicia con el conocimiento de la época. La Iglesia y los monasterios también impulsaron un resurgimiento artístico, especialmente en el estilo barroco, con figuras importantes como Domingo de Andrade y Fernando de Casas Novoa.

Sin embargo, el progreso económico se vio limitado por varios factores:

- El cierre de los puertos gallegos al comercio con América.

- Los ataques de la flota inglesa a Vigo y La Coruña (como la hazaña de María Pita), que dificultaron el comercio marítimo con Europa.

- Las guerras de España con Portugal.

- Una política de impuestos que no favorecía productos gallegos como la ganadería, el vino, la pesca y el lino.

¿Cómo fue Galicia en el Siglo XIX?

El aumento de la población no pudo ser absorbido por un sistema económico que no se industrializaba y que estaba aislado de las redes ferroviarias. Esto llevó a una emigración masiva a América a mediados del siglo XIX, que continuaría en el siglo XX.

La última vez que el Reino de Galicia tuvo una manifestación política fue durante la invasión napoleónica. La amenaza de Napoleón impulsó al clero y la nobleza gallegas a organizar la resistencia mediante guerrillas, logrando expulsar a las tropas francesas. La Junta Superior actuó brevemente como expresión política, pero luego delegó sus poderes en las Cortes de Cádiz.

El Reino de Galicia dejó de existir formalmente el 30 de noviembre de 1833, cuando se disolvió su órgano político. Con esto, Galicia dejó de ser una entidad institucional propia y se dividió en provincias, siguiendo el modelo francés.

Avanzado el siglo XIX, surgieron varios movimientos sociopolíticos en Galicia:

- El carlismo: defendía el desaparecido Reino de Galicia desde una perspectiva tradicionalista.

- El provincialismo: defendía la identidad gallega, pero fue reprimido.

- El federalismo: buscaba una constitución para un estado federado gallego, sin éxito.

- El regionalismo: defendía el autogobierno de Galicia, con figuras como Alfredo Brañas y Manuel Murguía.

- El agrarismo: un movimiento de campesinos que se oponían a sistemas de impuestos injustos.

Desde el punto de vista literario, el Rexurdimento (Renacimiento) fue un período de gran importancia para la cultura en lengua gallega, con escritores como Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Eduardo Pondal. Una figura importante de este siglo fue Domingo Fontán.

¿Cómo fue Galicia en el Siglo XX?

Después de los movimientos galleguistas del siglo XIX, surgió la etapa de la Solidaridad Gallega (1907-Primera Guerra Mundial), que buscaba un frente electoral unido para acabar con el caciquismo (influencia de personas poderosas en la política local).

Más tarde, las Irmandades da Fala se preocuparon por la defensa de la lengua gallega. La idea política del galleguismo fue creciendo. Figuras como Vicente Risco y Ramón Otero Pedrayo trabajaron en el aspecto cultural, mientras que otros como Porteira y Lois Peña Novo lo hicieron en el político. La Xeración Nós, con Castelao, Otero Pedrayo y Alexandre Bóveda, impulsó el galleguismo a través de su revista. Formaron el Partido Galeguista, que, con el apoyo de fuerzas republicanas y de izquierda, logró la redacción de un Estatuto de Autonomía durante la Segunda República Española.

En la Segunda República, el Partido Galeguista se alió con el Frente Popular para conseguir el estatuto para Galicia. El estatuto se logró, y Castelao se presentó a las Cortes poco antes de la Guerra Civil Española.

Guerra Civil y Franquismo

Galicia fue una de las regiones donde triunfó el golpe de Estado que inició la Guerra Civil Española. La represión que siguió acabó con los partidos políticos, los sindicatos y el orden democrático.

Galicia no fue un frente de guerra, pero sufrió la represión de los sublevados. Muchas personas de diferentes condiciones sociales e ideologías fueron víctimas. Algunos movimientos de resistencia de izquierda formaron pequeños grupos de guerrillas, pero sus líderes fueron detenidos y ejecutados.

El régimen dictatorial franquista prohibió los partidos, la libertad de prensa y persiguió las iniciativas republicanas que buscaban modernizar las instituciones y dignificar la lengua y cultura gallegas, reduciéndolas a simples manifestaciones folclóricas. La falta de industria y las malas cosechas en los años 50 provocaron hambrunas. La única salida para la población gallega fue la emigración, tanto a otras zonas de España (País Vasco, Cataluña) como a Sudamérica (Brasil, Argentina) y, a partir de los años 60, a Europa occidental (Alemania, Suiza, Holanda).

En la década de 1960, se introdujeron algunas reformas y la economía española se abrió al capitalismo. Galicia aportó materias primas y energía hidroeléctrica, jugando un papel importante en la industrialización del Estado. Surgieron iniciativas como la instalación de Citroën en Vigo, la modernización de la industria conservera y la flota pesquera. El sector agropecuario también se dinamizó, especialmente en la producción de leche.

Los años setenta fueron una época de agitación universitaria, agraria y obrera. En 1972, hubo huelgas generales en Vigo y Ferrol, donde la policía mató a dos obreros en una manifestación.

En Democracia

La muerte del general Franco en 1975 dio paso a la transición a la democracia. Galicia recuperó su estatus como región autónoma con el Estatuto de Autonomía de 1981. Este nuevo estatus político es un equilibrio entre el Estado centralista anterior y la mayor autonomía reclamada por fuerzas nacionalistas como el Bloque Nacionalista Galego (BNG). El nuevo gobierno autónomo, la Junta de Galicia, ha sido dirigido por el Partido Popular de Galicia (con Manuel Fraga como figura destacada) y por el PSdeG-PSOE en coalición con el BNG.

¿Cómo es Galicia en el Siglo XXI?

En 2009, el Partido Popular volvió al gobierno con Alberto Núñez Feijóo.

Actualmente, Galicia, reconocida como nacionalidad histórica, se enfrenta a desafíos como el envejecimiento de la población, una ganadería con dificultades y la explotación de sus recursos energéticos por empresas externas. Sin embargo, también hay un resurgimiento de la industria textil, el impulso de la automoción y el turismo, y el renacer de ciudades como Pontevedra, que están creciendo en los últimos años.

Véase también

En inglés: History of Galicia Facts for Kids

En inglés: History of Galicia Facts for Kids

- Tabla cronológica de reinos de España

Literatura

- Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum, editeur Jacques-Paul Migne, Patrologia Latina.

- Liber Sancti Jacobi «Codex Calixtinus», Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 07/2004.

- Arredor da conformación do Reino de Galicia (711–910), Xosé Antonio López Teixeira, Editorial Toxosoutos, S.L. 02/2003.

- Galicia, todo un reino, Colin Smith. Universidade de Santiago de Compostela, 1996.

- Martiño de Dumio: a creación dun reino, Anselmo López Carreira, Edicions do Cumio, S.A. 08/1996.

- Alfonso III el Magno: último rey de Oviedo y primero de Galicia, Armando Cotarelo Valledor, Tres Cantos, Ediciones Istmo, S.A. 04/1992.

- Gregory of Tours, History of the Franks, Traducción por L Thorpe (Penguin, 1974).

- Historia compostelana, Emma Falque Rey. Ediciones Akal, S.A. 11/1994.

- O cronicón de Hidacio: Bispo de Chaves, César Candelas Colodrón, Editorial Toxosoutos S.L., 02/2004.