Provincia de Quito para niños

Datos para niños Provincia de Quito |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Provincia de la Corona de Castilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1563-1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

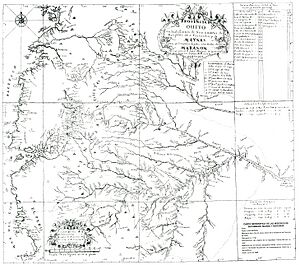

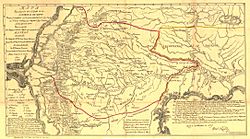

Territorios de la Audiencia de Quito en 1779

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

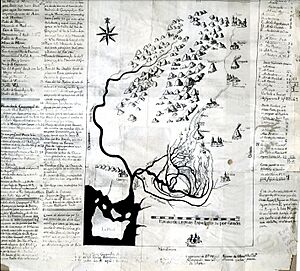

Territorios de la Audiencia de Quito, según la Real Cédula de 1563

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coordenadas | 0°13′00″N 78°31′00″O / 0.21666667, -78.51666667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Capital | Quito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Entidad | Provincia de la Corona de Castilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| • País | España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| • Virreinato | Gobernación de Nueva Castilla (1529-1542) Virreinato del Perú (1542-1717) Virreinato de Nueva Granada (1717-1723) Virreinato del Perú (1723-1739) Virreinato de Nueva Granada (1739-1819) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Población hist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 1789 est. | 447 171 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gentilicio | Quiteño-a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Religión | Católica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Moneda | Real español | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Período histórico | Colonización española de América | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 27 de septiembre de 1563 |

Erección en provincia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 24 de mayo de 1822 |

Incorporación a la Gran Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Forma de gobierno | Presidencia-gobernación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La Provincia de Quito, también conocida como Gobernación de Quito o Presidencia de Quito, fue una importante división territorial en Sudamérica. Formó parte del Imperio español y estuvo bajo la autoridad del Virreinato del Perú y, en diferentes periodos, del Virreinato de Nueva Granada.

Esta provincia se estableció en 1540 como gobernación. Más tarde, en 1563, se convirtió en una presidencia-gobernación. Su capital fue la ciudad de Quito. El territorio de la provincia era más pequeño que la jurisdicción de la Real Audiencia de Quito, que abarcaba más regiones.

La Provincia de Quito llegó a extenderse desde las cuencas de los ríos Amazonas hasta las costas de los océanos Pacífico y Atlántico. Esto la hacía una región con acceso a dos océanos y ubicada en la Línea Ecuatorial.

El primer presidente-gobernador fue Hernando de Santillán y Figueroa, nombrado el 27 de septiembre de 1563. La Real Audiencia de Quito se inauguró el 18 de septiembre de 1564. Desde ese momento, el presidente también asumió el cargo de gobernador de Quito.

La Provincia de Quito fue el origen del territorio que hoy conocemos como República del Ecuador. En 1822, pasó a formar parte de la Gran Colombia de Simón Bolívar, como el Distrito del Sur. Después de la disolución de la Gran Colombia en 1830, estos territorios se convirtieron en el núcleo de Ecuador.

Contenido

- Orígenes de la Provincia de Quito

- Primeros asentamientos y gobiernos

- Organización y límites territoriales

- Cambios en los límites y autoridades

- Real Cédula de 1563: Establecimiento de límites

- Real Cédula de 1717: Primera supresión

- Real Cédula de 1720: Reintegración al Perú

- Real Cédula de 1723: Restablecimiento de derechos

- Real Cédula de 1739: Regreso a Nueva Granada

- Real Cédula de 1740: Nuevos límites con Lima

- Reales Cédulas y Tratados con Portugal

- Real Cédula de 1802: Separación de Maynas y Quijos

- Real Cédula del 7 de julio de 1803: Guayaquil al Perú (militar)

- Real Cédula del 10 de febrero de 1806: Guayaquil al Perú (total)

- Real Cédula del 23 de junio de 1819: Guayaquil regresa a Quito

- Historia de la Provincia de Quito

- Sociedad en la Provincia de Quito

- Economía en la Provincia de Quito

- Cultura en la Provincia de Quito

- Religión en la Provincia de Quito

- Administradores del territorio

- Véase también

Orígenes de la Provincia de Quito

Primeros asentamientos y gobiernos

Durante los primeros años de la colonización española, se fundaron ciudades importantes como Quito, Guayaquil, Portoviejo y Cuenca.

Gil Ramírez Dávalos fue nombrado gobernador de Quito en 1556. También fue gobernador de otras regiones como Quijos, Sumaco y La Canela.

Estos territorios estaban conectados judicialmente al Virreinato del Perú. Sin embargo, la distancia a Lima (la capital del virreinato) hacía difícil la comunicación. Por eso, y debido al crecimiento de Quito (que tenía 1200 habitantes en 1560), el cabildo de la ciudad pidió al rey de España que creara una "Audiencia y Presidencia de Quito". El rey Felipe II aceptó y la creó el 29 de agosto de 1563.

Organización y límites territoriales

La Real Audiencia de Quito era un tribunal de justicia que gobernaba los territorios de la provincia de Quito. Su presidente era también miembro del tribunal y estaba bajo la autoridad del virrey del Perú.

En 1565, se crearon los corregimientos de indígenas. El Corregimiento de Quito incluía otros corregimientos como Riobamba, Otavalo, Guayaquil, Cuenca y Loja.

Algunas ciudades como Buga, Popayán, Cali y Pasto, que antes pertenecían a la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, fueron añadidas a la nueva Audiencia de Quito.

Desde 1707, los presidentes de Quito, que antes eran abogados, comenzaron a ser militares. También recibieron el título de capitán general, aunque su autoridad militar seguía dependiendo del virrey del Perú. A partir de 1776, el presidente también asumió el cargo de regente.

Cambios en los límites y autoridades

La Provincia de Quito experimentó varios cambios en sus límites y dependencias a lo largo de los años, debido a decisiones de la Corona española.

Real Cédula de 1563: Establecimiento de límites

La Recopilación de Leyes de Indias de 1680 detalla los límites de la Audiencia de Quito, establecidos por el rey Felipe II el 29 de agosto de 1563. Estos límites incluían la provincia de Quito, y se extendían por la costa hasta el puerto de Paita (excluido) y por tierra adentro hasta Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén, Loja, Zamora, Cuenca y Guayaquil. Hacia el norte, llegaba hasta el puerto de Buenaventura, Pasto, Popayán, Cali y Buga.

Real Cédula de 1717: Primera supresión

En 1717, el rey Felipe V de España decidió suprimir las Audiencias de Quito y Panamá. Sus territorios se unieron a la jurisdicción de Santa Fe y al Virreinato de Nueva Granada.

Real Cédula de 1720: Reintegración al Perú

En 1720, el rey ordenó que el distrito de Quito volviera a formar parte del Virreinato del Perú. La Audiencia de Quito fue restablecida, sin depender de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá. Esto se decidió porque muchos en Quito y Guayaquil preferían la conexión con Lima, debido a la facilidad de comercio y comunicación por mar.

Real Cédula de 1723: Restablecimiento de derechos

En 1723, el rey Felipe V de España devolvió a la Real Audiencia de Quito sus derechos anteriores. Se mantuvo su dependencia administrativa, económica y judicial del Virreinato del Perú hasta 1739, conservando los límites de 1563.

Real Cédula de 1739: Regreso a Nueva Granada

Por orden real, la Audiencia de Quito fue incorporada nuevamente al Virreinato de Nueva Granada el 20 de agosto de 1739. Esta decisión buscaba fortalecer el Virreinato de Nueva Granada, incluyendo también las provincias de Tierra Firme y Venezuela.

Real Cédula de 1740: Nuevos límites con Lima

En 1740, el rey Felipe V estableció nuevos límites entre la Audiencia de Quito y la Real Audiencia de Lima. Esta cédula buscaba evitar confusiones sobre la autoridad de los virreyes. La línea divisoria partía de Tumbes en la costa, seguía por las montañas de los Andes, dejando Piura, Cajamarca y Moyobamba al Perú. Hacia el norte, se mantuvieron los límites de 1563.

Reales Cédulas y Tratados con Portugal

España y Portugal tuvieron varios acuerdos para definir sus fronteras en la región amazónica. El Tratado de Madrid (1750) intentó establecer límites, pero fue anulado por el Tratado de El Pardo (1761). Finalmente, el Tratado de San Ildefonso (1777) estableció los ríos Yapurá y Yavarí como límites con los territorios portugueses.

Real Cédula de 1802: Separación de Maynas y Quijos

Bajo el reinado de Carlos IV de España, se dictó una Real Cédula el 15 de julio de 1802. Esta cédula separó de la Audiencia de Quito los territorios de Maynas y Quijos, agregándolos al Virreinato del Perú. También se creó el obispado de Maynas con la misma extensión. Esta decisión causó problemas de límites en el futuro.

Real Cédula del 7 de julio de 1803: Guayaquil al Perú (militar)

En 1803, el rey Carlos IV de España ordenó que el Gobierno de Guayaquil dependiera del Virreinato del Perú en asuntos militares. Esto se debía a que Lima podía ofrecer más apoyo rápido en caso de necesidad. Sin embargo, la administración comercial de Guayaquil siguió bajo el Virreinato de Nueva Granada.

Real Cédula del 10 de febrero de 1806: Guayaquil al Perú (total)

En 1806, el rey dispuso que la unión de Guayaquil al Virreinato del Perú fuera completa, incluyendo también la parte comercial.

Real Cédula del 23 de junio de 1819: Guayaquil regresa a Quito

Finalmente, en 1819, el rey ordenó que Guayaquil regresara a la Provincia de Quito, que a su vez formaba parte del Virreinato de Nueva Granada.

Historia de la Provincia de Quito

Primeras fundaciones de ciudades

La fundación de ciudades fue un proceso importante en la colonización.

Fundación de Santiago de Quito

Diego de Almagro y Sebastián de Belalcázar fundaron la ciudad de Santiago de Quito el 15 de agosto de 1534, cerca de la laguna de Colta. Esta fundación fue rápida para asegurar el control de las tierras antes de la llegada de Pedro de Alvarado. La ciudad fue destruida por un terremoto en 1597.

Fundación de San Francisco de Quito

Después de un acuerdo con Pedro de Alvarado, Diego de Almagro fundó por segunda vez la ciudad de Quito, con el nombre de San Francisco, el 28 de agosto de 1534. Encargó a Sebastián de Belalcázar que completara la fundación en el lugar donde estaba la antigua ciudad indígena de Quito. El 6 de diciembre de 1534, Belalcázar tomó posesión de la ciudad, que había sido destruida por el general indígena Rumiñahui.

La nueva ciudad de San Francisco de Quito tuvo 203 habitantes iniciales. Se entregó un terreno a cada dos personas. Los primeros alcaldes fueron Diego de Tapia y Juan de Ampudia.

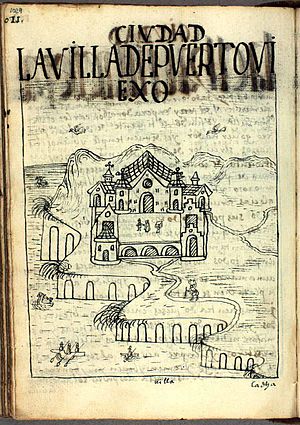

Fundación de Santiago de Guayaquil

La fundación de Guayaquil fue un proceso que duró desde 1534 hasta 1547. Aunque Diego de Almagro fundó Santiago de Quito en 1534, esta ciudad fue trasladada a la costa para facilitar la conquista del norte. Sebastián de Belalcázar, autorizado por Francisco Pizarro, la asentó cerca del río Yaguachi, llamándola Santiago de Amay (1535).

La ciudad sufrió ataques y fue trasladada varias veces, cambiando de nombre a Santiago de la Culata (1536) y Santiago de la Nueva Castilla (1537). Finalmente, en 1543, se estableció cerca de un pueblo indígena llamado "Guayaquile", y desde entonces se conoció como Santiago de Guayaquil.

El 25 de julio de 1547, día del apóstol Santiago, los habitantes leales al rey se asentaron en la unión de los cerros Santa Ana y del Carmen, poniendo fin a años de traslados.

Otras ciudades fundadas en la Audiencia de Quito

Otras ciudades importantes fundadas o consolidadas en la Audiencia de Quito incluyen: Pasto, Popayán, Buenaventura, Cali, Buga, Cuenca, Loja, Zamora, Riobamba, Ambato, Macas, Portoviejo, Jaén e Iquitos.

Exploraciones en la Cuenca del Río Amazonas

Mientras se fundaban ciudades en la costa y la sierra, también se exploraba y conquistaba la región oriental de Quito.

- En 1539, Gonzalo Díaz de Pineda exploró la región de Canela.

- En 1541, Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana realizaron una gran expedición que llevó al descubrimiento del río Amazonas.

- En 1541, Pedro de Vergara conquistó el oriente de Azuay.

- En 1546, Alonso de Mercadillo fundó la ciudad de Loja.

- Entre 1557 y 1559, Juan de Salinas Loyola exploró el río Zamora y llegó al río Marañón y al río Amazonas.

- En 1560, Gil Ramírez Dávalos fundó Archidona y San Juan de Tena.

El descubrimiento del río Amazonas

La leyenda de El Dorado, un lugar con templos de oro, motivó a los españoles a explorar el oriente. En 1539, Gonzalo Díaz de Pineda fue el primero en adentrarse en esta región.

En 1539, Gonzalo Pizarro llegó a Quito como gobernador. Organizó una expedición para encontrar El Dorado con 300 españoles y 4.000 indígenas. Su amigo Francisco de Orellana, gobernador de Guayaquil, se unió más tarde.

La expedición enfrentó un clima muy duro y escasez de alimentos. Para buscar comida, Gonzalo Pizarro ordenó construir una pequeña embarcación. Francisco de Orellana y 53 españoles partieron en ella el 26 de diciembre de 1541.

Orellana se dio cuenta de que era difícil regresar río arriba, así que decidió seguir navegando. El 12 de febrero de 1542, entró en el caudaloso río Amazonas. Navegó por este río durante más de ocho meses y llegó al Océano Atlántico el 24 de agosto de 1542. Luego viajó a España para informar al rey Carlos V, quien lo nombró gobernador de las tierras descubiertas, llamadas Nueva Andalucía.

Mientras tanto, Gonzalo Pizarro, sin encontrar oro, regresó a Quito en junio de 1543 con solo 80 españoles sobrevivientes, todos debilitados y enfermos.

Sociedad en la Provincia de Quito

Durante la época colonial, la sociedad se dividía en clases según la riqueza y el poder. Había una clase dominante y una clase dominada.

Grupos sociales

Los europeos (Peninsulares)

Eran personas nacidas en Europa que llegaron a América. Al principio fueron conquistadores, y luego ocuparon cargos importantes como autoridades, religiosos, científicos y misioneros. La Corona española prefería que los peninsulares ocuparan los puestos clave para asegurar su control.

Muchos europeos contribuyeron al desarrollo de la cultura en la Audiencia de Quito. Por ejemplo, Jodoco Ricke, un sacerdote, ayudó a fundar el Colegio de San Andrés, que dio origen a la famosa Escuela Quiteña de arte. Otros fueron exploradores y misioneros importantes como Samuel Fritz y Juan Magnin, quienes crearon mapas de la región amazónica.

Los criollos

Eran los hijos de españoles nacidos en América, específicamente en la Audiencia de Quito. Aunque no tenían el mismo poder que los peninsulares, eran ricos y dueños de grandes extensiones de tierra. Muchos estudiaron en Europa y tenían autoridad sobre la clase dominada.

Los criollos fueron importantes en la literatura, filosofía y arte. Algunos se casaron con la nobleza indígena. Familias poderosas como los Sánchez Orellana obtuvieron títulos de nobleza. Destacaron en la ciencia, como Pedro Vicente Maldonado, un geógrafo importante. Los criollos tuvieron un papel fundamental en la independencia de Ecuador.

Los mestizos

Nacieron de la unión entre indígenas y españoles. Fueron importantes traductores y tuvieron un papel destacado en la Audiencia de Quito. Los mestizos de familias nobles ayudaron a mantener el orden social.

Se destacaron en la música, pintura y en actividades productivas como los obrajes (fábricas textiles) y los astilleros de Guayaquil (construcción de barcos). Diego Lobato de Sosa y Yarucpalla, hijo de un conquistador y una mujer indígena noble, fue un músico importante. En el arte, destacaron pintores como Miguel de Santiago y escultores como Bernardo de Legarda.

Un mestizo muy conocido fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, un científico, médico, abogado y escritor, considerado un precursor de la independencia de Ecuador.

Los indígenas

Fueron el grupo más numeroso en la Audiencia de Quito. En la costa, hubo un rápido mestizaje. En los Andes, la población indígena aumentó debido a la migración. Muchos trabajaron en los obrajes textiles.

Algunos líderes indígenas (caciques) mantuvieron su poder y propiedades, e incluso se casaron con familias españolas. Sirvieron como traductores y ayudaron a mantener la paz. Algunos indígenas lograron reconocimiento de nobleza y viajaron a España.

En el arte, destacaron pintores como Andrés Sánchez Gallque y escultores como Manuel Chili Caspicara. En la música, Juan Mitima fue un importante intérprete. La cultura indígena actual, con sus vestimentas, idioma (quichua) y festividades, se formó durante este periodo colonial.

Los afrodescendientes (negros, mulatos y zambos)

Los reyes de España permitieron traer personas de África para trabajar en la agricultura y minas, reemplazando a los indígenas en trabajos difíciles. En la provincia de Esmeraldas, muchos africanos que sobrevivieron a un naufragio en el siglo XVI lograron escapar y vivir en libertad.

Los afrodescendientes trabajaban en la agricultura, minas y servicios domésticos. Los mulatos (mezcla de africanos y españoles) y zambos (mezcla de africanos e indígenas) eran menos numerosos. Se encontraban principalmente en la costa, trabajando en la agricultura tropical y la construcción de barcos. Destacaron líderes como Alonso de Illescas y Francisco de Arobe, gobernadores de Esmeraldas.

Los judíos

Este grupo fue pequeño y su estudio es difícil. Se sabe que eran sefardíes. Algunos eran judíos convertidos al cristianismo que llegaron con los conquistadores. Otros huyeron a América para evitar la persecución de la Inquisición.

Se cree que muchos judíos se asentaron en el sur de la Audiencia, en ciudades como Loja, Zaruma y Cuenca. En estas regiones, la economía se centraba en el comercio de la quinina, no en la producción textil o de barcos.

Economía en la Provincia de Quito

La economía de la Audiencia de Quito se basó en la explotación del trabajo de indígenas y afrodescendientes. Se crearon instituciones como las encomiendas, mitas y obrajes.

Sistema fiscal y tributos

Encomiendas: Administración de la tierra

El sistema fiscal dependía de las encomiendas, que eran tierras entregadas por la Corona a personas para su administración. En la sierra norte, la tierra pasó a manos de conquistadores y nobles indígenas. En la costa, las encomiendas se concentraron en indígenas.

En Manabí, se crearon gobernaciones con pequeños pueblos a partir de antiguas tribus. En Guayaquil, se desarrolló el comercio de cacao y la construcción de barcos. En Esmeraldas, el control de la tierra fue difícil debido al aislamiento. En el sur de los Andes, las encomiendas no se centraron en grandes propiedades, sino en el comercio de la quinina.

Los encomenderos debían desarrollar la tierra y cuidar de los indígenas, a menudo con la ayuda de sacerdotes que los evangelizaban.

Reducciones: Creación de ciudades

Las reducciones buscaban agrupar a poblaciones indígenas dispersas en pequeñas ciudades. Esto facilitaba el control administrativo y el cobro de impuestos. Algunas ciudades se fundaron desde cero (como Portoviejo), otras sobre ciudades prehispánicas (como Cuenca y Quito), y otras unificando tribus (como en Manabí y la Amazonía).

Las reducciones fueron un gran esfuerzo de los misioneros religiosos para controlar el territorio. Una vez creadas las ciudades, se empezaron a cobrar tributos.

Tipos de tributos

Se establecieron varios impuestos:

- Tributos de indígenas: Pagos que hacían los indígenas entre 18 y 50 años. Constituían la mitad de los ingresos de la Audiencia.

- Diezmos: Contribuciones religiosas, el 10% de los productos, para la Iglesia.

- El Quinto del Rey: El 20% de lo obtenido de minas de oro, plata y piedras preciosas para el rey. Luego se redujo al 10%.

- La Media Anata: Pago de medio sueldo anual por parte de los empleados públicos y profesionales.

- Las Alcabalas: Impuesto del 2% sobre todas las ventas. Este impuesto causó la Revolución de Las Alcabalas en 1592-1593.

- El Almojarifazgo: Impuesto de aduana sobre la exportación e importación de mercancías.

Sistema monetario

La plata de Potosí

El sistema monetario se basaba en la plata extraída de minas en Bolivia (Potosí) y México. En la Audiencia de Quito no había grandes minas, salvo las de Zaruma. La exportación de textiles de Quito y cacao de Guayaquil ayudaba a atraer plata y comerciar.

Sustitutos monetarios

Además de la plata, se usaban letras de cambio o pagarés para facilitar los pagos. Esto era común debido a la poca minería en Quito. La escritura se introdujo a los pueblos indígenas, lo que permitió la firma de contratos para la compraventa de obras de arte de la Escuela Quiteña.

Desarrollo económico

La economía de la Audiencia de Quito se desarrolló a través de la minería, agricultura, ganadería, industria y comercio.

Agricultura

La conquista trajo mejoras en los métodos agrícolas, aunque con restricciones en el cultivo de ciertos productos (como la uva, que solo se cultivaba en España). Se introdujeron herramientas como el arado y animales como el buey.

Ganadería

Se incrementó la ganadería con animales traídos de España, como vacas, caballos, ovejas y cerdos. Estos animales proporcionaban carne y materias primas como lana y cueros para la industria. También se fomentó la cría de animales nativos como el cuy y la llama.

Industria

La industria textil indígena mejoró, produciendo mantas de lana y algodón de alta calidad. Estos textiles eran muy demandados en el Virreinato del Perú, creando una próspera industria en Quito. Sin embargo, las reformas Borbónicas afectaron este mercado, causando una crisis económica que contribuyó a la independencia.

También se desarrolló la industria harinera y panificadora en la sierra, y la producción de azúcar y aguardiente en la costa. En Guayaquil, se establecieron importantes astilleros para construir barcos. Guayaquil también se convirtió en un puerto exportador de cacao.

Comercio

España mantuvo un monopolio comercial con sus colonias, lo que significaba que la Audiencia de Quito solo podía comerciar con España. Esto llevó al comercio ilegal con otros países como Inglaterra, Francia y Holanda. Los piratas atacaban puertos americanos, incluyendo Guayaquil, para saquear y exigir rescates.

La Audiencia de Quito exportaba materias primas a España, como cacao, tabaco, quinina (descubierta en Loja), cueros y lanas. También vendía textiles (paños, bayetas) y obras de arte de la Escuela Quiteña a toda Sudamérica. A cambio, recibía herramientas, libros y objetos de lujo de España.

Cultura en la Provincia de Quito

Educación

La educación colonial se basaba en la enseñanza de la Religión Católica. Había escuelas separadas para blancos y para mestizos e indígenas. La primera escuela práctica para indígenas nobles y mestizos fue San Juan Evangelista, luego San Andrés, dirigida por los Padres Franciscanos. Allí se enseñaba gramática, aritmética, religión, oficios y nuevas técnicas agrícolas.

Se crearon doctrinas y gramáticas en idioma quechua para una mejor evangelización. En 1769, Quito tenía 11 escuelas. Para la educación secundaria, se requerían requisitos como "pureza de sangre" (no ser descendiente de indígenas, afrodescendientes o mestizos) y legitimidad de nacimiento.

El primer colegio secundario en Quito fue el Seminario San Luis (1592). También se crearon el Convictorio de San Fernando y el Colegio San Andrés. Las materias principales eran Gramática Latina, Moral, Sagrada Escritura y Teología. Se fundaron tres universidades en Quito: la Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno (jesuitas) y la Universidad de Santo Tomás de Aquino (dominicos).

Ciencia

A pesar de la falta de laboratorios, algunos habitantes de la Audiencia de Quito realizaron importantes investigaciones científicas. Destacan:

- Juan Bautista Aguirre: Jesuita, teólogo y científico. Introdujo el primer microscopio y propuso una teoría sobre las enfermedades causadas por seres invisibles (microbios).

- Pedro Franco Dávila: Geógrafo autodidacta del siglo XVIII. Dominó las Ciencias Naturales, Matemáticas y Astronomía. Fue miembro de la Academia de Ciencias de París y la Sociedad Real de Londres. Creó un mapa clásico de la Audiencia de Quito.

- Eugenio de Santa Cruz y Espejo: Médico, abogado, escritor y periodista. Investigó sobre bacterias como origen de enfermedades infecciosas.

Las misiones científicas también contribuyeron. La Misión Geodésica Francesa, con Charles Marie de La Condamine y otros, llegó en 1736 para medir un arco de meridiano en la línea ecuatorial. Alejandro Barón de Humboldt llegó en 1802, recorrió el país y escribió importantes obras sobre geografía y botánica.

Literatura

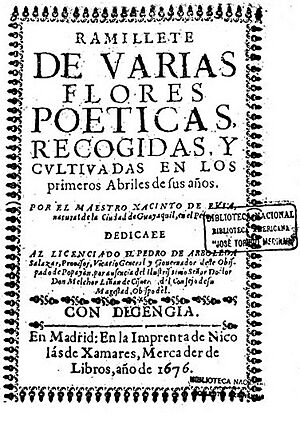

La literatura colonial fue cultivada principalmente por religiosos, quienes tenían acceso a bibliotecas en los conventos. El género más popular fue la poesía.

Algunos poetas destacados fueron:

- Jacinto de Evia y el Padre Antonio de Bastidas, cuyas obras se recopilaron en "Ramillete de varias flores escogidas".

- El Padre Manuel Almeida, a quien se le atribuye el villancico "Dulce Jesús Mío".

- El Padre José de Orozco, autor del poema épico "La Conquista de Menorca".

- El Padre Juan Bautista Aguirre, con versos en homenaje a Guayaquil.

Otros escritores importantes fueron Fray Gaspar de Villarroel, Juan Machado de Chávez y Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Espejo fue autor de obras como "El Nuevo Luciano" y fundó el primer periódico de la región, "Primicias de la Cultura de Quito".

Historia y crónicas

La primera crónica escrita por alguien nacido en la provincia de Quito fue el "Manuscrito de Quito", atribuido al mestizo Diego Lobato de Sosa y Yarucpalla. En el siglo XVII, Pedro de Mercado escribió la primera historia "Del nuevo Reino y Quito".

En el siglo XVIII, el Padre Jesuita Juan de Velasco escribió la "Historia del Reino de Quito", una obra importante sobre la historia natural, antigua y moderna de la región.

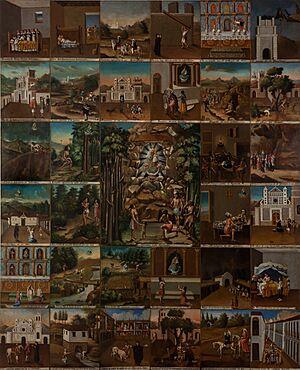

Artes

La Audiencia de Quito fue un centro importante de creación artística en América colonial, especialmente en la Escuela Quiteña. Iglesias y conventos muestran la gran calidad de tallados, esculturas y pinturas. Los mestizos e indígenas fueron los principales artistas, volcando su creatividad en temas religiosos.

El desarrollo artístico comenzó con la llegada de artistas españoles como Juan de Illescas (pintor), Luis de Rivera (encarnador y dorador) y Diego de Robles (escultor). Quito se convirtió en un gran taller de artistas.

Entre los pintores destacados se encuentran: Miguel de Santiago, su hija Isabel de Santiago, Nicolás Javier de Goríbar y Fray Pedro Bedón. Como escultores, sobresalieron Diego de Robles, Manuel Chili (conocido como Caspicara) y José Olmos (Pampite).

Religión en la Provincia de Quito

Advocaciones marianas

Las advocaciones marianas (devociones a la Virgen María) fueron muy importantes para la evangelización y el mantenimiento de la fe. La primera fue a la Virgen de la Merced. Luego, la Virgen de Guadalupe cobró importancia, especialmente con las esculturas de Diego de Robles para los santuarios de Guápulo y El Quinche.

En el sur de los Andes, se impulsó el santuario de la Virgen de El Cisne. Más tarde, en el centro de los Andes, se creó la advocación a Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa en Baños.

Misiones religiosas

En la costa, las misiones buscaron agrupar a los indígenas en reducciones, creando ciudades como Jaramijó, Chone, Manta y Charapotó en Manabí. En la cuenca del río Guayas, se impulsó el culto a San Jacinto.

En Esmeraldas, el padre Hincapié realizó reducciones de indígenas Cayapas. La castellanización y el mestizaje en la costa fueron rápidos.

En la Amazonía, las misiones jesuíticas de Maynas fueron muy importantes, similares a las de los jesuitas en Paraguay. La expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII dejó un vacío en la educación y la labor misionera.

Administradores del territorio

En Quito hubo 27 administradores coloniales con diferentes cargos. Al principio, fueron Tenientes de Gobernador, luego Gobernadores, y finalmente Presidentes de la Real Audiencia de Quito. El último administrador español fue Melchor de Aymerich, quien fue Jefe Político Superior de la Provincia de Quito.

Véase también

- Real Audiencia, Gobierno y Corregimiento de Quito

- Gobierno y Corregimiento de Guayaquil

- Gobierno y Corregimiento de Cuenca

- Gobierno de las Esmeraldas, Caráquez, y Popayán

- Corregimiento de Loja, Latacunga, Ibarra, Riobamba, Chimbo, Pasto

- Tenencia de Puerto Viejo y de la isla Puná

- Alcaldía mayor de las Minas de Zaruma y de Zamora de los Alcaides

- Provincia de Maynas, Quijos, Bracamoros, Yaguarsongo