Conquista de Costa Rica para niños

La llegada de los exploradores españoles a Costa Rica en el siglo XVI marcó un cambio importante en la historia del país. Este proceso, que incluyó la exploración y el establecimiento de control, fue parte de una gran expansión económica de Europa en esa época.

A diferencia de otras regiones de América Latina, en Costa Rica el tiempo entre el primer avistamiento de las costas del mar Caribe por Cristóbal Colón en 1502 y el control efectivo del interior del país, alrededor de 1575-1580, fue muy largo, casi 75 años.

Datos para niños Conquista de Costa Rica |

||||

|---|---|---|---|---|

| Parte de la Conquista de América y la expansión del Imperio español | ||||

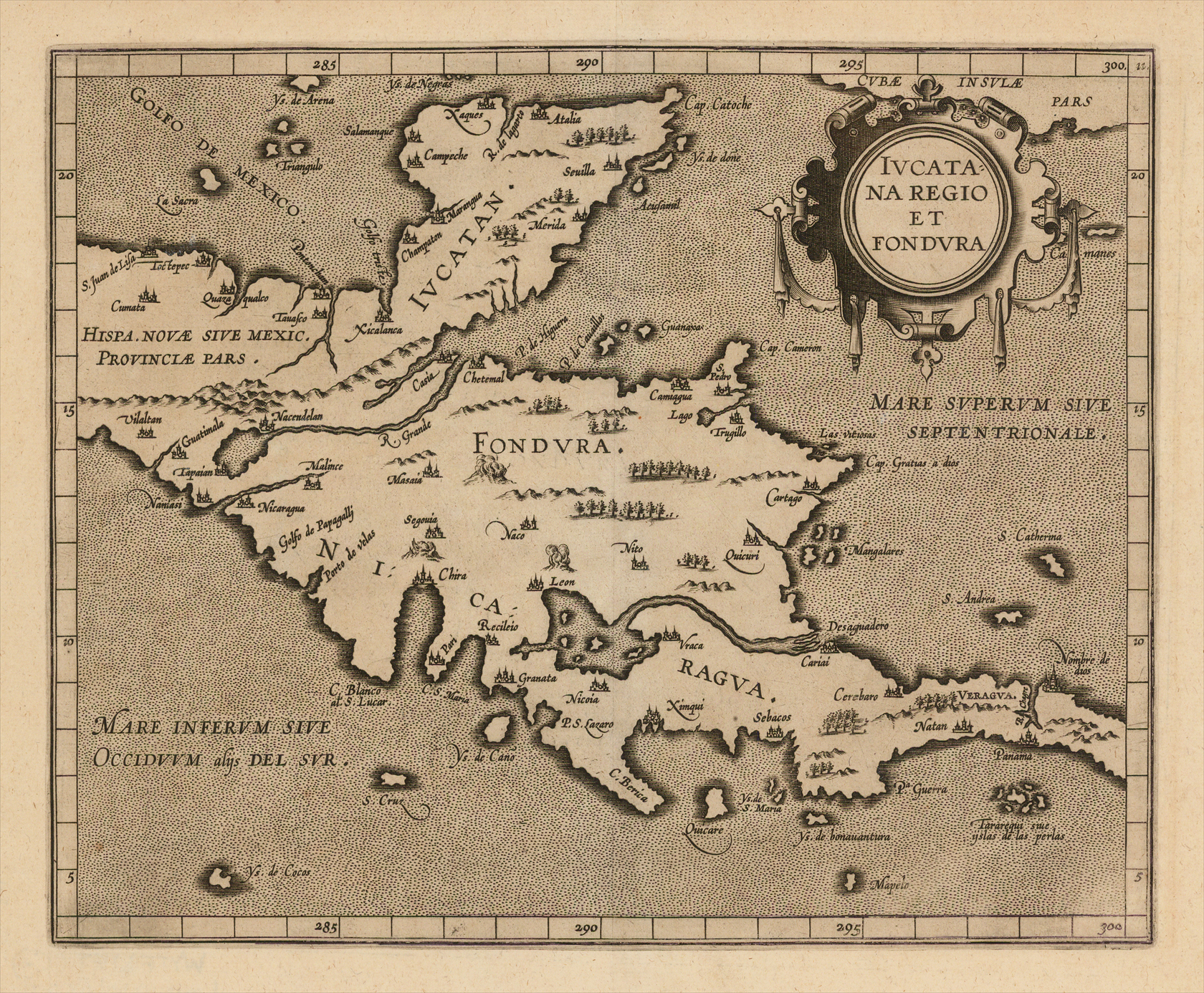

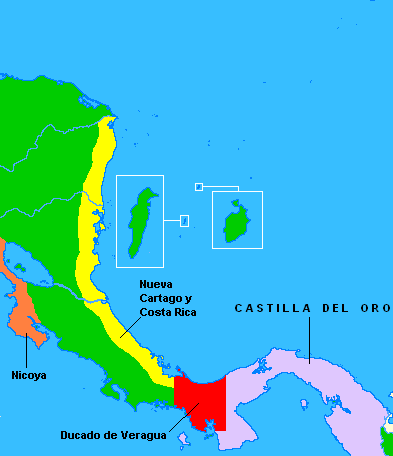

Mapa de Yucatán, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Veragua en 1597.

|

||||

| Fecha | 1502 – 1575/1580 | |||

| Lugar | Actual territorio de Costa Rica | |||

| Casus belli | Expansión del Imperio español en América | |||

| Resultado | Victoria Española | |||

| Cambios territoriales | Incorporación gradual de Costa Rica a la Capitanía General de Guatemala | |||

| Beligerantes | ||||

|

||||

| Comandantes | ||||

|

||||

| Bajas | ||||

|

||||

Este largo periodo de exploración se divide en dos etapas. La primera se centró en las exploraciones en el Caribe. Aquí, los pueblos indígenas defendieron su territorio con fuerza. Las condiciones geográficas eran difíciles y los exploradores tenían problemas para conseguir alimentos. Todos estos factores hicieron que muchas expediciones españolas fracasaran. Solo la Península de Nicoya fue controlada por los españoles en 1520. Esto ocurrió gracias a expediciones que llegaron desde las ciudades de Granada y Panamá.

En la segunda etapa, durante la segunda mitad del siglo XVI, los españoles lograron establecerse en la región central del país. Consiguieron controlar a muchos pueblos indígenas, en gran parte gracias al trabajo de Juan Vázquez de Coronado. En 1569, Perafán de Rivera organizó la distribución de la población indígena para el trabajo. Esto ayudó a fortalecer el proceso de establecimiento español. Durante este tiempo, se fundó la ciudad de Cartago, la primera capital del país, en el Valle Central. También se fundó Aranjuez, el primer puerto en el Pacífico, donde hoy se encuentra Caldera, en la provincia de Puntarenas.

Mientras tanto, en el sur y en las llanuras del norte del país, los pueblos indígenas lograron mantenerse fuera del control español. Estos territorios sirvieron de refugio para quienes escapaban de los españoles. La resistencia del cacique Garabito, rey de los huetares occidentales, fue muy importante.

Contenido

- Las sociedades indígenas en el siglo XVI

- Llegada de Cristóbal Colón (1502)

- Primera fase de la llegada española (1502-1560)

- Segunda fase de la llegada española (1560-1573)

- Balance de la llegada española en la década de 1570

Las sociedades indígenas en el siglo XVI

Cuando los españoles llegaron a América, se estima que en Costa Rica vivían unas 400.000 personas. La mayoría se encontraba en el Pacífico norte y el Valle Central. Estos grupos estaban organizados en cacicazgos, que eran como pequeños reinos. Tenían una estructura social con líderes hereditarios.

El crecimiento de la población, gracias a cultivos más intensivos (especialmente el maíz), no cambió drásticamente el paisaje natural. Los bosques seguían siendo densos, los ríos caudalosos y la naturaleza abundante. De todos los grupos que existían, los huetares eran el pueblo indígena más fuerte y mejor organizado de Costa Rica cuando llegaron los españoles.

Organización de los cacicazgos

Sociedad

La base de la organización era la aldea, que era el centro de la vida diaria. Allí se realizaban actividades como el comercio, la agricultura y la producción de artesanías. Varias aldeas formaban un cacicazgo. La importancia de cada cacicazgo dependía del tamaño de su población y del territorio que controlaba.

Los cacicazgos más pequeños tenían pocas aldeas bajo la dirección de un cacique, quien era ayudado por un consejo de líderes. Los cacicazgos más grandes estaban formados por varios cacicazgos unidos bajo un cacique principal. La lealtad se aseguraba mediante lazos familiares, acuerdos políticos y matrimonios. Estos líderes a menudo se atribuían poderes especiales para fortalecer su autoridad. Esta estructura política y militar más grande y compleja se llamaba "señorío".

Las sociedades cacicales estaban divididas en "principales", que eran las familias con poder, y "comunes", que eran artesanos y agricultores. También eran importantes los chamanes, que eran líderes religiosos y curanderos. Los líderes indígenas tenían funciones relacionadas con la guerra, el comercio y la comunicación con lo espiritual. Esto les daba una posición especial para controlar a otros y acceder a objetos de oro.

Había diferencias entre los grupos indígenas. En arquitectura, el rancho elíptico rectangular era común en el Pacífico Norte, y el circular en el Valle Central. En la vertiente Atlántica y el Pacífico Sur, la construcción típica era el palenque. Estos estaban protegidos por cercas y podían albergar a muchas personas.

El lenguaje también variaba. Aunque la comunicación era oral, había muchas lenguas. Sin embargo, la lengua de los señoríos de Garabito y Guarco —el huetar— se convirtió en la lengua más usada para comunicarse entre diferentes grupos.

Creencias y prácticas

Los indígenas tenían una visión del mundo animista. Creían que las personas, los animales y la naturaleza tenían espíritu, que podía ser bueno o peligroso. Los huetares adoraban al sol y a la luna. Para ello, construían altares y montículos de piedra. También honraban los restos de sus antepasados. Las prácticas funerarias mostraban la esperanza de una vida después de la muerte. Se daba un trato especial a los cuerpos, sobre todo si la persona fallecida era un líder. El difunto era enterrado con objetos valiosos (a veces de oro) y con personas que le acompañarían en la otra vida.

Las actividades religiosas se realizaban en templos o lugares de oración, que eran como viviendas grandes. En estos lugares sagrados, donde también se guardaban objetos rituales, los sacerdotes celebraban ceremonias y adoraban figuras especiales, algunas de oro. El chamán tenía varias funciones clave: responder preguntas de la comunidad, predecir el futuro y ser un puente entre lo espiritual y la vida diaria.

En el Pacífico Norte de Costa Rica (donde estaba el reino de Nicoya, de origen mesoamericano) había una práctica ceremonial particular en el siglo XVI. El cacicazgo de Nicoya organizaba celebraciones especiales varias veces al año, coincidiendo con las cosechas de maíz.

Conflictos

Los conflictos eran frecuentes y tenían diversas causas: defender o expandir el territorio, controlar rutas comerciales importantes, obtener objetos de oro, o conseguir personas para trabajar. Las personas capturadas se sumaban a la fuerza de trabajo y aumentaban la población del grupo que las capturaba.

Los conflictos también tenían un lado espiritual. Se creía que robar objetos de oro del grupo contrario los debilitaba. Las armas usadas eran arcos, flechas, lanzas, piedras y escudos de madera o cuero. Las tácticas incluían emboscadas, ataques sorpresa e incendios. El éxito en los conflictos dependía mucho de las alianzas que los grupos hacían con sus vecinos. Esta estrategia fue muy útil para los españoles durante la llegada.

Agricultura

Los cultivos se hacían usando el sistema de roza, que consistía en talar y quemar parte del bosque. Las cenizas fertilizaban el suelo, que se cultivaba hasta que la producción disminuía. Luego, se limpiaba una nueva área del bosque, y la anterior se dejaba descansar para que el bosque se recuperara. Con este sistema, alrededor del 80% del territorio estaba en descanso, y el bosque garantizaba muchos recursos para las aldeas.

El cultivo principal era el maíz, pero también se cultivaban frijoles y curcubitáceas (como calabazas). También había grandes cultivos de palma de pejibaye y yuca, especialmente entre los grupos del Caribe. Los tubérculos (camote, tiquizque y ñampí entre otros) también eran muy importantes. Gracias al desarrollo de diferentes sistemas agrícolas, junto con la caza y la recolección, las poblaciones indígenas de Costa Rica ocuparon casi todo el territorio.

Ubicación de los cacicazgos

Los cacicazgos se pueden agrupar según su ubicación geográfica. En la región del Pacífico Norte, el más importante era el de Nicoya. Otros cacicazgos en la zona eran Nicopasaya, Nandayure, Cangel, Paro, Churuteca, Zapandí, Corobicí, Abangares, Orotiña y Chomes, todos bajo el control del rey de Nicoya.

En el interior del Valle Central, había dos cacicazgos importantes que agrupaban a la mayoría de los cacicazgos menores. El Cacicazgo de Garabito o Reino Huetar de Occidente, unía a los pueblos del Pacífico central hasta el río Virilla. Cuando llegaron los españoles, Garabito tenía bajo su autoridad a otros líderes. Los territorios de los botos, katapas y tises, en las llanuras del norte, también estaban bajo el control de Garabito.

El otro gran cacicazgo del Valle Central era el Reino Huetar de Oriente, bajo el control de El Guarco. Este dominaba el valle del mismo nombre hasta la región del Caribe central.

Entre los ríos San Carlos y Sarapiquí estaba el cacicazgo de los botos. Esta zona fue un lugar de refugio durante la llegada de los españoles, ya que no tenían mucho interés en controlarla.

En el Caribe central y sur se encontraban los cacicazgos de Suerre, Pococí, Tariaca y Talamanca. Suerre y Pococí pertenecían al Guarco. Esta zona estaba poblada por los cabécares, los auyaques y urinamas, y los térrabas.

Los siguas (de origen mesoamericano) ocupaban un lugar en la costa llamado el Valle del Duy o Coaza, entre los ríos Sixaola y Changuinola, en la costa atlántica. Eran un grupo que comerciaba por mar con poblaciones costeras desde Yucatán hasta Panamá.

En la región del Pacífico Sur, se encontraban los quepoa, los turucaca, los cotos y los brunca (o boruca).

Llegada de Cristóbal Colón (1502)

Cristóbal Colón llegó al territorio de la actual Costa Rica el 25 de septiembre de 1502, en su cuarto viaje. La llamó Veragua en su Carta de Jamaica. Como encontró algunos objetos de oro que obtuvo de los indígenas, se extendió la idea de que esa región era una "costa rica". Esto motivó a otros exploradores a buscar más riquezas.

La flota de Colón, con cuatro barcos y 144 personas, había salido de la Gran Canaria el 25 de mayo de 1502. El 15 de junio llegó a la isla de Martinica. Colón luego pasó por La Española, donde no se le permitió desembarcar. Allí predijo una tormenta que a finales de junio hundió 28 barcos de una flota que iba hacia España.

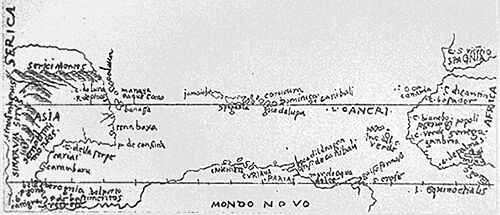

El recorrido de Colón por gran parte de Centroamérica quedó registrado en dos importantes dibujos de un códice en la Biblioteca de Florencia (Italia). Estos fueron hechos en 1506 por Alessandro Zorzi, basándose en un informe y un dibujo de Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal y compañero en el cuarto viaje.

Estos dibujos son importantes porque muestran por primera vez las costas de Centroamérica. También reflejan las ideas geográficas de Colón.

A principios de agosto, Colón llegó a la isla de Guanaja en Honduras. Luego pasó a tierra firme en la punta Caxinas (hoy cabo Honduras). Después de semanas de luchar contra el mal tiempo, el 14 de septiembre la flota dobló el Cabo Gracias a Dios.

Después de un difícil viaje por la costa centroamericana, que incluyó parte de Honduras y Nicaragua, Colón llegó el 25 de septiembre a una pequeña isla llamada Quiribrí, que él llamó La Huerta (hoy isla Uvita). Luego llegó a una aldea en tierra firme llamada Cariay o Cariari (hoy Puerto Limón). Colón no se adentró en el territorio, sino que siguió hacia Panamá. Su objetivo era encontrar un supuesto paso marítimo hacia el océano Índico para llegar al Lejano Oriente.

Colón no logró su objetivo, ya que el istmo de Panamá era de tierra. De Cariay partió el 5 de octubre para seguir la costa hasta la bahía de Carambarú (la bahía del Almirante). Luego pasó a la bahía de Aburema (la actual laguna de Chiriquí) y encontró la isla del Escudo de Veraguas y los ríos Guyga o Veragua y Yebra o Belén. Después de pasar por Portobelo, llegó al puerto de Bastimentos y finalmente al puerto de Retrete o Escribanos. Allí, Colón decidió regresar debido al mal tiempo y el cansancio de su gente, abandonando su búsqueda del paso a las Molucas.

De la búsqueda del paso, Colón pasó a la búsqueda de oro en Veragua. Esta idea le había quedado después de su visita a Cariay, donde pensó que esas tierras tenían mucho oro. Se estableció en el río Belén, cerca del río Veragua, y envió misiones para buscar las supuestas minas río arriba. Ante las buenas perspectivas, fundó la población de Santa María.

Un ataque indígena puso fin a la idea de establecerse en la región. Colón regresó hacia el este, pasó de nuevo frente a Retrete, llegó a las islas Barbas y continuó hasta el cabo Mármol (punta Mosquito). El mal estado de sus barcos lo obligó a regresar a las Antillas, donde se detuvo en Jamaica, permaneciendo allí hasta 1504.

La región de Veragua dejó una impresión duradera en los españoles, debido a la famosa frase de Colón en su carta del 7 de julio de 1503 desde Jamaica, sobre la supuesta abundancia de oro en esas tierras.

Primera fase de la llegada española (1502-1560)

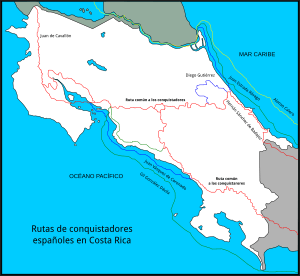

La primera fase de la llegada española a Costa Rica incluye las exploraciones iniciales en la costa atlántica. Esto va desde la llegada de Cristóbal Colón en 1502, pasando por la expedición fallida de Diego de Nicuesa. Luego, el descubrimiento del océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa motivó las expediciones de Juan de Castañeda y, sobre todo, de Gil González Dávila en la costa del Pacífico. Esto permitió la fundación de la primera ciudad española en suelo costarricense, lo cual fue clave para el control de Nicoya. Después vinieron las expediciones fallidas de Hernán Sánchez de Badajoz y Diego Gutiérrez y Toledo entre 1540 y 1544, de nuevo en la costa atlántica. Durante esta fase, las expediciones que salían de Granada (Nicaragua) y Nombre de Dios entraron al país por la costa caribeña. Las que venían de Panamá recorrieron la costa del Pacífico hasta Nicoya y Nicaragua.

Exploraciones en el Caribe (1510-1544)

Después de que Américo Vespucio confirmara que las tierras descubiertas por Colón no eran Asia, la política española en América cambió. La Junta de Navegantes de Burgos creó el 9 de junio de 1508 en Tierra Firme las gobernaciones de Veragua (que incluía la costa de Nicaragua, Costa Rica y parte de Panamá) y Urabá (hoy Panamá y la costa caribeña colombiana). La primera fue para Diego de Nicuesa y la segunda para Alonso de Ojeda. El objetivo era establecer asentamientos permanentes para organizar las nuevas tierras y encontrar un paso hacia las islas de las especias.

La expedición de Diego de Nicuesa (1509-1510)

En 1509, salió de La Española la expedición de Diego de Nicuesa. Él debía tomar posesión de su gobernación, a pesar de los obstáculos puestos por Diego Colón, gobernador de la isla, quien creía tener derechos sobre Veragua por haber sido descubierta por su padre.

Después de muchas dificultades, Nicuesa y parte de su gente tuvieron que vivir de raíces y mariscos. Fundaron la ciudad de Nombre de Dios en 1510, en el puerto de Bastimentos, donde había llegado Colón. La mayoría de los expedicionarios murieron allí.

Nicuesa y algunos sobrevivientes fueron rescatados por Rodrigo de Colmenares. Una vez en Santa María la Antigua del Darién, fundada por los sobrevivientes de la expedición fallida de Ojeda, Nicuesa tuvo un conflicto con Vasco Núñez de Balboa. Nicuesa se vio obligado a embarcarse en un pequeño barco, que se hundió, y él falleció en el viaje (1511).

Las expediciones de Martín de Estete y Alonso Calero (1529-1539)

En 1529, se organizó en Granada (Nicaragua) la primera expedición española que entró en la región del Caribe norte de Costa Rica. Martín de Estete partió de esa ciudad siguiendo antiguas rutas indígenas hasta llegar a las llanuras del norte de Costa Rica, en el Cacicazgo de Suerre. Otra expedición fue la de Alonso Calero, en 1539. Esta sentó las bases de la "ruta del San Juan", que conectaba Granada con el Mar Caribe a través del río San Juan, y recorrió las llanuras de los ríos San Carlos y Sarapiquí.

Las expediciones de Felipe Gutiérrez y Hernán Sánchez de Badajoz (1534-1540)

En 1534, Felipe Gutiérrez obtuvo permiso para explorar la Gobernación de Veragua. Esta expedición fracasó debido a la fuerte resistencia indígena y la falta de alimentos, lo que causó la muerte de la mayoría de sus hombres. Cuatrocientos hombres participaron en esta expedición.

En 1540, Hernán Sánchez de Badajoz se convirtió en líder y mariscal de Costa Rica. Salió de Nombre de Dios (fundada por Diego de Nicuesa en Panamá en 1510) y, entrando por el río Sixaola, fundó la ciudad de Badajoz en Talamanca y el puerto de San Marcos. Sánchez de Badajoz tuvo que enfrentarse a una gran tropa enviada por el Gobernador de Nicaragua, que no aceptaba la presencia de estos españoles. La ciudad-campamento de Badajoz fue abandonada por la escasez de alimentos y una rebelión de los indígenas.

El Ducado de Veragua y la creación de Nueva Cartago y Costa Rica (1540)

En 1540, un territorio de veinticinco leguas cuadradas al oeste y sur del río Belén se llamó Ducado de Veragua y fue entregado a los herederos de Cristóbal Colón. En 1546, Luis Colón, Duque de Veragua, y su hermano Francisco, nietos de Colón, organizaron una expedición en España. Su intención era controlar las poblaciones de Veragua y tomar posesión del Ducado. Al final, Luis no viajó, pero Francisco falleció en ese territorio, al ser atacado por los indígenas. La expedición fue un desastre y solo sobrevivieron entre quince y veinte españoles. Debido a la creación del Ducado de Veragua, el territorio que antes pertenecía a Castilla de Oro se dividió en dos partes. La parte occidental (desde el golfo de Nicoya hasta la frontera del Ducado) se separó de Castilla del Oro en 1540 y se unió al territorio de la Veragua real para crear la provincia de Nueva Cartago y Costa Rica.

La expedición de Diego Gutiérrez (1540-1544)

En 1540, el rey de España nombró a Diego Gutiérrez y Toledo gobernador de la recién creada Gobernación de Nueva Cartago y Costa Rica.

Diego Gutiérrez y Toledo llegó a Granada desde España y enfrentó la oposición del Gobernador de Nicaragua Rodrigo Contreras. A pesar de esto, organizó su expedición. Navegó el Lago de Nicaragua y el río San Juan hasta la desembocadura. Luego recorrió la costa caribeña hasta entrar en territorio costarricense por el río Suerre (hoy río Parismina). Allí fundó las poblaciones de Villa Santiago y San Francisco. Avanzó río arriba hasta encontrar un gran grupo de viviendas. Allí apresó a los caciques Camaquire y Cocorí para que le dieran alimentos. Los indígenas se rebelaron, quemaron sus pueblos y se internaron en las montañas, llevándose las cosechas para que los españoles no tuvieran qué comer. Gutiérrez decidió perseguirlos y logró internarse en las llanuras de Santa Clara para salir a la Cordillera Central, en las faldas orientales del Volcán Turrialba. Allí fue emboscado y falleció (1544). Después de su muerte, no hubo más expediciones españolas desde la costa caribeña.

Razones del fracaso español en el Caribe costarricense

Las expediciones españolas en el Caribe costarricense fracasaron por varias razones:

- El difícil ambiente geográfico de la costa caribeña, con un clima lluvioso y adverso.

- El poco apoyo logístico de las ciudades de Granada y Nombre de Dios, lo que dificultaba el abastecimiento de los exploradores. Esto los obligó a buscar alimentos en los territorios indígenas.

- Como resultado, la población indígena ofreció una fuerte resistencia, impidiendo que los exploradores los controlaran.

El control de Nicoya y el Pacífico norte (1519-1560)

En la costa del Pacífico, las expediciones españolas comenzaron después de la fundación de la ciudad de Panamá (1519). En general, tuvieron mejores resultados que las del Caribe. Algunos líderes indígenas incluso ayudaron a los españoles a moverse por la costa. El primer contacto entre españoles e indígenas en la zona del Pacífico transcurrió sin mayores problemas. A pesar de esto, durante la primera mitad del siglo XVI, los españoles se interesaron más en controlar Nicaragua y dejaron de lado el territorio de Costa Rica, excepto la península de Nicoya.

Después de las expediciones iniciales de Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda en la costa atlántica, siguió la de Vasco Nuñez de Balboa, quien descubrió el océano Pacífico el 25 de septiembre de 1513. Este hecho fue importante para la formación del territorio costarricense.

En 1519, una expedición organizada por Gaspar de Espinosa y dirigida por Juan de Castañeda descubrió la Punta Burica, el Golfo Dulce y la entrada del Golfo de Nicoya.

En 1522, Gil González Dávila, al mando de más de cien hombres, recorrió la costa del Pacífico costarricense. La expedición de González Dávila fue la primera por tierra donde los exploradores españoles tuvieron contacto directo con los indígenas de la costa del Pacífico. Estos entregaron parte de sus objetos valiosos y permitieron que algunos de sus miembros fueran bautizados. Después de esto, la expedición se adentró en la provincia de Chorotega, donde recorrieron varios cacicazgos que les dieron objetos de oro. Finalmente llegaron al Reino de Nicoya. Allí, al ver el poder del cacique de Nicoya, permanecieron diez días. Luego recorrieron otros cacicazgos y lograron llegar hasta Quehuacapolca, donde fueron bien recibidos por el cacique Nicarao. También descubrieron el lago Ayagualo o Cocibolca.

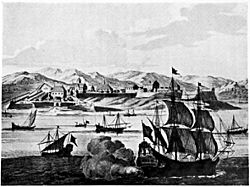

Fundación de Villa de Bruselas (1524)

Las riquezas encontradas por González Dávila hicieron que el gobernador de Castilla del Oro, Pedrarias Dávila, enviara una misión al mando de Francisco Hernández de Córdoba. Él desembarcó en el río Grande de Tárcoles y fundó Villa de Bruselas en 1524, cerca de la actual ciudad de Puntarenas. Esta fue la primera población española en territorio costarricense. Villa de Bruselas fue importante porque desde allí se controló la región de Nicoya. Después de 1524, Nicoya se convirtió en una entidad política y administrativa bajo Villa de Bruselas. Esto permitió organizar el trabajo de los chorotegas de Nicoya y la isla de Chira, y de los huetares occidentales de la costa. Villa Bruselas funcionó hasta que fue abandonada por orden de Pedrarias Dávila en 1527. Después, la provincia de Nicaragua controló Nicoya hasta 1554.

Después de que la Corona Española emitiera las Leyes Nuevas en 1542 y creara la Audiencia de Guatemala en 1545, se prohibió la realización de nuevas exploraciones en sus tierras de ultramar en 1549. Esta prohibición se mantuvo hasta 1556.

Segunda fase de la llegada española (1560-1573)

Para el año 1556, la Corona española permitió de nuevo las campañas de exploración en América. En ese momento, ya se habían fundado las principales ciudades españolas en Guatemala, Nicaragua y Panamá. El control español se había establecido en México y gran parte de Sudamérica. Sin embargo, el territorio costarricense, a excepción de Nicoya, seguía en su mayor parte fuera del control español.

La mayoría de los líderes de las expediciones en esta fase venían del norte de América (Santiago de Guatemala, León, Granada, San Salvador, México). Algunos, como Juan de Cavallón, Juan de Estrada Rávago y Añez, Juan Vázquez de Coronado, Alonso Anguciana de Gamboa y Perafán de Rivera, eran de familias importantes o habían tenido cargos importantes en esas ciudades. La llegada a Costa Rica fue una continuación de la expansión en Mesoamérica.

Las expediciones de Juan de Cavallón y Juan Estrada Rávago (1560-1562)

En 1560, una primera expedición de Juan de Estrada Rávago y Añez navegó la ruta del Lago de Nicaragua y el río San Juan. Recorrió la costa costarricense hasta Panamá, donde fundó, en Bocas del Toro, la ciudad de Castillo de Austria. Esta ciudad tuvo un destino similar a otros intentos de fundación anteriores.

En enero de 1561, Juan de Cavallón salió de Granada (Nicaragua) por tierra, hacia Nicoya. Recorrió la provincia de Guanacaste, hasta Chomes. Allí dejó un grupo de soldados que sería la vanguardia para la entrada de tropas al país. Estableció un campamento llamado Real de la Ceniza. Una primera columna de soldados españoles se adentró en el territorio de las llanuras de San Mateo, en el llamado Valle de Garabito. Allí encontraron resistencia por parte de los huetares, por lo que tuvieron que retroceder. Otra columna entró en Orotina, donde fue capturado el cacique Coyoche. Posteriormente, Cavallón, siguiendo el río Grande de Tárcoles, entró en el Valle Central. En marzo de ese año, fundó Castillo de Garcimuñoz, la primera población del Valle Central.

A Juan de Cavallón se le considera el primer explorador importante de Costa Rica. Fue el primero en traer cultivos europeos y ganado. Sin embargo, no pudo controlar completamente a la población indígena y se vio envuelto en un conflicto con el cacique Garabito, rey de los huetares, para conseguir alimentos. El reino de Garabito se extendía desde el río Virilla hasta las costas del Pacífico y desde la cordillera Volcánica Central hasta el río San Juan. Su influencia en el país era enorme. Garabito, símbolo de la resistencia huetar, no se enfrentó directamente a los españoles. En cambio, usó tácticas de ataques rápidos, con emboscadas e incursiones en los campamentos y poblaciones españolas. Cavallón abandonó Costa Rica poco después, dejando Garcimuñoz al mando de Juan Estrada Rávago. Él gobernó la provincia por diez meses mientras se nombraba un nuevo gobernador.

Primera expedición de Juan Vázquez de Coronado (1562)

En 1562, Juan Vázquez de Coronado, alcalde mayor de Nicaragua, recorrió el territorio costarricense. Participó en dos expediciones. La primera, entrando en Guanacaste desde Nicaragua, hasta Garcimuñoz, luego Quepos y Coto, en el Pacífico Central. Ese año fue nombrado alcalde mayor de Costa Rica y Nueva Cartago.

El 18 de agosto de 1562, Vázquez de Coronado partió de León (Nicaragua). Llegó a Nicoya el 6 de septiembre, donde se reunió con los caciques de los bagaces, cotanes y zapandíes. Esto fue para asegurarse provisiones para entrar al Valle Central. Luego desembarcó en la desembocadura del río Tivives. Desde allí se dirigió a la villa de Los Reyes, un campamento dejado por Cavallón. Después marchó por tierra hasta Garcimuñoz. Su primera tarea fue intentar detener la rebelión del cacique Garabito, pero no pudo encontrarlo. Después, convocó a los otros caciques del valle. El primero en presentarse fue Accerrí, cacique de Aserrí, quien fue bien recibido por Vázquez de Coronado. Aliándose con Accerrí y con los caciques de Yurustí y Turrubara, marchó sobre los quepoa y turucacas. Al llegar a Quepos fue bien recibido por su cacique, quien le obsequió objetos de oro. En Quepos, los españoles quedaron impresionados por la riqueza agrícola de la zona. Se instalaron y exploraron el Pacífico sur del país. Allí enfrentaron la oposición de los habitantes del reino de Coctú, que finalmente terminó en un acuerdo. En todas estas acciones, Vázquez de Coronado prohibió a sus hombres saquear los poblados indígenas. Esto le valió el apoyo de los líderes indígenas. Después de esto, Vázquez de Coronado regresó a Garcimuñoz.

Mientras organizaba una segunda expedición, tuvo que enfrentar una rebelión de los huetares del Valle del Guarco. Pero mientras iba al encuentro de los rebeldes, se acordó una reunión con el cacique Quitao, enviado por Correque (heredero de El Guarco) para hacer la paz. Varios líderes indígenas se presentaron en Garcimuñoz, con el cacique Quitao a la cabeza. Él manifestó estar cansado de huir por los montes. Después de esto, los líderes indígenas decidieron someterse al control español. De esta manera, Vázquez de Coronado logró tomar posesión del reino oriental de los huetares (el Valle del Guarco). Sin embargo, tuvo que enfrentar a los rebeldes huetares occidentales bajo la dirección de Garabito, y del jefe Quizarco.

Fundación de Cartago (1563) y segunda expedición de Vázquez de Coronado (1564-1565)

Tras la sumisión de los huetares orientales, el centro de control español se trasladó al Valle del Guarco, que tenía mejor clima y gran belleza natural. Allí, Vázquez de Coronado decidió fundar una ciudad entre los ríos Coris y Purires, a la que llamó Cartago. Poco después la trasladó a otro lugar del valle, ya que su primer asentamiento era una zona de frecuentes inundaciones.

Una vez establecido en Cartago, Vázquez de Coronado envió una segunda expedición al Pacífico Sur. Luego regresó a Nicaragua, de donde volvió con más hombres y provisiones. Con ellos partió de Cartago hacia la Cordillera de Talamanca, buscando la famosa provincia de Ara, en la cuenca del río Tarire, conocida por ser rica en oro. Una vez en Ara, en la región del Caribe, y tras encontrar los lugares con oro, hizo un acuerdo con los indígenas locales para que no lo atacaran. Después regresó siguiendo la ruta del río Reventazón, hasta Cartago. Allí enfrentó una nueva rebelión indígena. Decidió que necesitaba el apoyo de la Corona y viajó a España. Allí obtuvo el título de gobernador, adelantado, capitán general y alguacil mayor de la provincia de Costa Rica. Sin embargo, no pudo disfrutar de estos títulos, ya que falleció en el naufragio de su barco en 1565.

A Vázquez de Coronado se le conoce como el verdadero explorador de Costa Rica por su papel pacificador con los indígenas. Se ganó su confianza y apoyo, usando el diálogo en lugar de la violencia y estableciendo amistad entre españoles e indígenas. Además, fue quien tuvo un mayor conocimiento del territorio costarricense. Con su ausencia, los soldados españoles comenzaron a reprimir a los indígenas. Estos se levantaron bajo el mando del cacique Turichiquí de Ujarrás, y sitiaron Cartago en 1566.

Perafán de Rivera y la organización del trabajo indígena (1565-1573)

Con la trágica muerte de Vázquez de Coronado, muchos españoles decidieron abandonar el territorio costarricense. Por ello, se nombró un nuevo gobernador en 1566, Perafán de Rivera, quien asumió el cargo hasta 1568. Una de sus primeras decisiones fue fundar un asentamiento en la costa oriental del golfo de Nicoya, al que llamó Aranjuez, y un puerto, La Ribera. Esto fue para controlar a los huetares occidentales de esa costa que eran leales al cacique Garabito. Perafán de Rivera también introdujo el primer grupo de ganado vacuno (traído desde Honduras). Esto dio origen a la producción ganadera del país en el siglo XVI. En 1569, Perafán de Rivera organizó el trabajo de los indígenas y distribuyó la tierra entre los colonos españoles de Cartago y Aranjuez. Así comenzó el periodo colonial.

La distribución hecha por Perafán de Rivera fue, de hecho, irregular según las Leyes Nuevas de 1542. Sin embargo, fue la única forma de resolver la inestabilidad de los colonos, que entraban y salían del país con cada nuevo explorador. Esto finalmente abrió el camino para el desarrollo del establecimiento español en el Valle Central. Sin embargo, como la expedición de Perafán fue la más reciente en llegar al país, se le dio tierra que pertenecía a indígenas no controlados. Por ello, su grupo se vio obligado a ir hacia el Valle de la Estrella en busca de un nuevo territorio para fundar nuevas poblaciones. La expedición al Valle de la Estrella fue un fracaso debido a la gran oposición indígena. Perafán decidió cruzar la Cordillera de Talamanca y buscar la costa del Pacífico. Se adentró en el territorio de los buricas, donde fundó la ciudad de Nombre de Jesús. Esta fundación fue de corta duración debido al largo viaje por selvas, la lucha constante contra el hambre, los obstáculos de la naturaleza y la fuerte resistencia de los indígenas. Además, no había voluntad de la Corona ni de los exploradores para mantener una tercera ciudad. Después de la muerte de su esposa e hijo, más trece soldados, en Nombre de Jesús, Perafán de Rivera regresó a Cartago en 1572. Ese mismo año, trasladó la ciudad al sitio de Mata Redonda, al oeste del actual San José. Nombre de Jesús fue abandonada y, finalmente, Perafán se fue del país en 1573.

Balance de la llegada española en la década de 1570

La llegada española a Costa Rica fue tardía e incompleta. Además, la población indígena disminuyó drásticamente por varios factores, como los conflictos, el trabajo forzado y, sobre todo, las enfermedades nuevas. Los indígenas no tenían defensas contra enfermedades como la viruela, el tifus, la tosferina, el sarampión y la gripe. De 400.000 personas a principios de 1510, la población bajó a 120.000 habitantes en 1569 y a 10.000 en 1610.

Para mediados de la década de 1570, los españoles habían logrado establecerse en el Valle Central. Esto lo hicieron organizando el trabajo de los indígenas del Valle del Guarco. Aunque la ciudad de Cartago era solo un campamento con cuarenta soldados. También lograron fundar un poblado más o menos permanente en Aranjuez, cerca del actual puerto de Caldera. Nicoya, sin embargo, ya estaba bajo su control desde 1520, durante la primera etapa.

El carácter tardío del control de Costa Rica se ve al compararlo con el resto de Centroamérica. El istmo fue controlado en un proceso que partió de México y de Panamá entre 1519 y 1523. La división política de los pueblos indígenas dificultó mucho el control español. Esto se complicó aún más por los conflictos entre los propios exploradores.

Al final del periodo de la llegada española, en el sur y en las llanuras del norte del país, los pueblos indígenas lograron evitar el control español. Mantuvieron su forma de vida y sus tradiciones. Por ello, estas zonas se convirtieron en lugares de refugio y resistencia para los indígenas que lograron escapar del control español.

|