Apartheid para niños

El apartheid (que significa 'separación' en afrikáans) fue un sistema de segregación racial que existió en Sudáfrica y Namibia desde 1948 hasta 1991. Este sistema creaba lugares separados para vivir, estudiar y divertirse para los diferentes grupos raciales. Solo las personas de piel blanca podían votar, y se prohibían los matrimonios entre personas de distintos grupos raciales.

El objetivo principal del apartheid era que la minoría blanca (que era solo el 21% de la población) mantuviera su poder y privilegios. Antes de que el Partido Nacional ganara las elecciones en 1948, las personas negras tenían algunas restricciones para votar, pero después de 1948, sus derechos fueron aún más limitados.

En teoría, el sistema buscaba separar a los grupos raciales para que cada uno se "desarrollara" por su cuenta. Sin embargo, todo estaba controlado por la población blanca, que creó muchas leyes para controlar la vida social. La clasificación racial se basaba en la apariencia, la aceptación social o la ascendencia. Este sistema provocó muchas protestas y resistencia por parte de los ciudadanos no blancos del país.

A finales de los años 80, en el contexto de la guerra de la frontera de Sudáfrica (en Namibia y Angola), la Unión Soviética dejó de apoyar económicamente a Angola y Cuba. Al mismo tiempo, los Estados Unidos también dejaron de dar apoyo financiero a Sudáfrica. Esto causó grandes problemas al gobierno de Pretoria y marcó el principio del fin del apartheid, que terminó en los años 90. En 1992, fue la última vez que solo las personas blancas votaron plenamente.

Contenido

¿Cómo funcionaba el apartheid?

Orígenes del sistema

Este tipo de separación ya se practicaba en Sudáfrica mucho antes, por los colonos blancos de origen neerlandés (conocidos como afrikáner) contra la población negra. Cuando los neerlandeses llegaron a la actual Ciudad del Cabo, comenzaron a usar esclavos de Asia (como India, Indonesia, Bangladés, Sri Lanka y Malasia) y del sureste de África (Madagascar y Mozambique). Esto creó una gran mayoría de esclavos sin derechos, frente a una minoría de colonos blancos.

Cuando el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda estableció la Colonia del Cabo en 1814, se hicieron algunos avances, como la abolición de la esclavitud. Sin embargo, también se impusieron normas discriminatorias, como la ley de pases. Aunque la mayoría de los afrikáner eran muy racistas, una minoría de blancos de origen británico y las autoridades coloniales no compartían esas ideas. Durante el siglo XX, la rivalidad entre los afrikáner (más tradicionales) y los blancos de habla inglesa aumentó, en parte por las Guerras de los Bóer y los intentos del Reino Unido de hacer que el país hablara más inglés.

En 1870, las autoridades británicas prohibieron que personas de diferentes grupos raciales vivieran juntas. Un año después, se les quitó la tierra a los negros y se les obligó a mudarse, limitando la propiedad solo a grupos blancos. Para 1875, los negros no podían poseer propiedades ni tierras en todo el sur de África. Durante décadas, especialmente después de las dos guerras de los bóeres, los afrikáner lucharon para evitar el "peligro inglés" y rechazaron las medidas liberales británicas. Ellos decían que el racismo contra los negros era parte de su lucha por "preservar la identidad nacional afrikáner".

Después de que la Unión Sudafricana obtuviera autonomía interna en 1910, los políticos afrikáner mantuvieron una política de segregación racial de hecho. Aprovecharon el menor control británico para crear normas que impedían el desarrollo político y económico de la población negra. Así, la presión afrikáner impidió que los negros votaran o tuvieran cargos públicos. Todas estas normas segregacionistas, impuestas de forma semioficial, se conocieron como el Pequeño Apartheid.

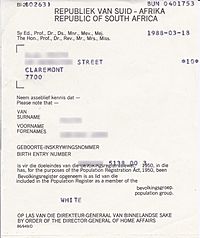

En 1947, se hizo más estricta la "ley de pases", una de las medidas más duras. Todas las personas de color debían llevar un documento que limitaba su acceso a las zonas de blancos y que indicaba si tenían permiso para moverse fuera de su lugar de residencia. A partir de 1948, el sufragio se limitó por ingresos, propiedades, raza y alfabetización, quitando derechos a la mayoría de la población negra, mestiza y asiática.

El inicio del apartheid

La discriminación racial no se hizo oficial con leyes hasta 1948. En las elecciones de 1948, el Partido Nacional, liderado por el pastor protestante Daniel François Malan, ganó en coalición con el Partido Afrikáans. Aunque obtuvieron menos votos que su rival, el Partido Unido, una ley electoral les dio la mayoría. Esto se repitió en 1953. Malan, en su primer discurso de 1948, dijo que su triunfo significaba que "Hoy día Sudáfrica vuelve a ser nuestra, Dios permita que sea nuestra siempre", refiriéndose solo a los blancos de origen afrikáner. Debido a las leyes de voto de entonces, muy pocas personas mestizas o de ascendencia asiática pudieron votar; a los africanos se les había prohibido participar en cualquier elección desde finales de los años 30.

Poco después de ganar, el gobierno de Malan creó leyes para separar oficialmente a cada persona según su raza, estableciendo un registro racial obligatorio. En 1949, otra ley prohibió los matrimonios entre personas de diferentes grupos raciales.

Una ley de 1951 reservó ciertos barrios en las ciudades solo para blancos, obligando a los no blancos a mudarse a otros lugares. Esto buscaba mantener a la mayoría de los negros en zonas rurales y evitar que se convirtieran en una clase media urbana. También se prohibió que la población negra comprara propiedades en las ciudades. Para el nuevo gobierno afrikáner, el "peligro" ya no eran los británicos, sino la población negra, a la que se marginaba para mantener el país bajo el control de los blancos.

La vida diaria bajo el apartheid

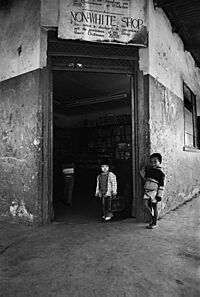

En 1953, se establecieron zonas separadas en las ciudades de Sudáfrica para playas, autobuses, hospitales, escuelas y hasta bancos en los parques públicos. Había "lugares solo para blancos" y "solo para negros", siendo estos últimos casi siempre de mucha menor calidad (autobuses viejos y escasos, hospitales llenos y con poco personal, escuelas con demasiados alumnos y enseñanza limitada a actividades manuales). Incluso las ambulancias estaban separadas, y las "para blancos" podían negarse a atender a una persona negra, mientras que las "para negros" rara vez tenían equipo de emergencia. Las paradas de autobús también estaban separadas, y estaba prohibido usar la parada de "otra raza".

Las personas negras debían llevar documentos de identidad en todo momento y tenían prohibido quedarse o entrar en algunas ciudades sin permiso de las autoridades blancas. En 1953, también se estableció la separación completa en la educación en todos los niveles. Cuando Malan se retiró en 1954, Johannes Strijdom asumió el poder y continuó aplicando el apartheid.

Leyes del apartheid

Johannes Gerhardus Strijdom, quien sucedió a Malan en 1954, estableció más leyes:

- Los negros no podían tener cargos en el gobierno ni votar, excepto en algunas elecciones aisladas para instituciones separadas.

- Los negros tenían prohibido abrir negocios o ejercer profesiones en las áreas designadas para blancos, bajo pena de cárcel. Solo podían hacerlo en sus bantustánes.

- El transporte público estaba totalmente separado: trenes, autobuses, aviones y taxis.

- A los negros no se les permitía entrar en zonas de población blanca, a menos que tuvieran un pase de la policía. Los blancos también necesitaban un pase para entrar en las zonas de negros.

- Edificios públicos como juzgados u oficinas de correos tenían entradas diferentes para blancos y negros. Si personas de ambas razas se juntaban en una fila, los blancos tenían atención preferencial.

Las principales consecuencias de esta situación fueron:

- Las áreas asignadas a los negros rara vez tenían electricidad o agua. Los hospitales para blancos tenían buena calidad, mientras que los de negros estaban mal equipados, con poco personal y eran muy pocos para la población que atendían.

- En 1948, el Partido Nacional de Sudáfrica (PN) ganó elecciones en las que solo votaban los blancos e impuso un sistema de separación racial muy estricto contra los negros.

- En 1952, Nelson Mandela organizó una campaña de desobediencia civil pacífica, por la que fue condenado por primera vez.

- En 1952, el gobierno intentó silenciar a Mandela, limitando su libertad de acción y movimiento.

- En 1970, la educación de un estudiante negro costaba solo el 10% de lo que costaba la de un estudiante blanco. La educación superior era casi imposible de pagar para los negros.

- El ingreso mínimo para pagar impuestos era de 360 rand para los negros, pero el límite de "exoneración" era mucho más alto para los blancos, unos 750 rand.

Los estados negros y sus problemas

Ante las condenas internacionales desde los años 50, los defensores del apartheid decían que la discriminación racial contra los negros era legal porque no eran ciudadanos de Sudáfrica, sino de otros estados independientes llamados bantustanes. Por lo tanto, no tenían derechos que reclamar al gobierno de Pretoria.

Desde 1960, el gobierno de Sudáfrica creó diez estados autónomos para darles la ciudadanía a los negros, que eran el 70% de la población. Así, a una gran parte de la población negra se le quitó la ciudadanía sudafricana para darles la nacionalidad de algún bantustán. Con este argumento, a estas personas negras se les consideraba "transeúntes" o "población temporal" que solo podían circular por Sudáfrica con pasaportes en lugar de pases. Entre los años 60 y 80, el gobierno obligó a millones de personas negras a mudarse a estos estados designados para ellos. Un total de 3.5 millones de personas fueron forzadas a vivir allí, o se les dio la nacionalidad de un "Estado" donde nunca habían vivido.

La creación de los bantustánes fue mal vista por la ONU y en el extranjero se acusó al gobierno de Sudáfrica de "inventar" Estados solo para quitar derechos a la población negra. Es importante saber que todos los bantustanes fueron creados por leyes del gobierno sudafricano (no por decisión de sus habitantes) y sus fronteras fueron diseñadas por las autoridades blancas para no interferir en "zonas de interés" de los blancos. La realidad mostraba que hasta dos tercios de los "ciudadanos" de los bantustanes en realidad no vivían en ellos, sino que residían en la "Sudáfrica blanca" como "trabajadores extranjeros" sin derechos políticos.

Hubo casos de barrios negros en las afueras de las grandes ciudades, cuyos residentes fueron expulsados de sus hogares para construir proyectos urbanos para la población blanca. El caso más conocido fue el de Johannesburgo, donde en 1954, unos 60,000 habitantes negros fueron reubicados en una zona llamada Soweto. Otro caso fue Sophiatown, un lugar "multirracial" donde a los negros se les permitía tener tierras. Sin embargo, la expansión de la población y la zona industrial en Johannesburgo hicieron de esta área un lugar estratégico. En febrero de 1955, los cincuenta mil habitantes negros de la zona fueron evacuados a la fuerza por la policía y reubicados en Meadowlands, ahora parte de Soweto. Sophiatown fue completamente destruida y se construyó una nueva urbanización llamada Triomf para la población blanca.

Blancos, negros, mestizos e indios

La población de Sudáfrica se clasificaba en cuatro grupos. Los "de color" (en afrikáans kleurling) eran personas mestizas, descendientes de la mezcla de bantúes y khoisan con personas de ascendencia europea. A veces era difícil determinar quién era "mestizo", llegando al extremo de examinar las encías de las personas para distinguirlos de los negros.

Los mestizos también sufrieron discriminación abierta desde 1948 y fueron obligados a mudarse a zonas asignadas a ellos, a veces dejando casas y tierras que habían tenido por muchas generaciones. Aunque los "de color" o kleurling recibían un trato mejor que la población negra, jugaron un papel importante en la lucha contra el apartheid. Se les negaba el derecho al sufragio de la misma manera que a los negros.

En 1983, una reforma a la Constitución permitió a los "de color" y a los indios (inmigrantes de la India y Pakistán que se habían establecido durante la dominación británica) participar en elecciones separadas para formar un parlamento "de color" que estaría subordinado al parlamento de los blancos. La teoría del apartheid era que los individuos "de color" debían ser considerados ciudadanos de Sudáfrica pero con derechos muy limitados, mientras que los negros solo podían ser "ciudadanos" de algún bantustán, que eran diez estados supuestamente "autónomos" creados para la población negra.

En ocasiones, hermanos de padres de diferentes grupos raciales eran "separados racialmente" por el color de su piel. Esto obligaba a miembros de una misma familia a vivir y trabajar en diferentes áreas del país, a menudo sin poder visitarse y con derechos personales muy distintos.

Resistencia pacífica

La creciente discriminación llevó al Congreso Nacional Africano (ANC), formado por sudafricanos negros, a crear un plan de resistencia que incluía desobediencia pública y marchas de protesta. En 1955, en un congreso en Kliptown, cerca de Johannesburgo, varias organizaciones, incluyendo el ANC y el Congreso Indio, formaron una coalición y adoptaron una Carta de Libertad. Esta carta buscaba crear un Estado donde la discriminación racial fuera eliminada por completo.

En 1959 y 1960, un grupo del ANC se separó para formar un partido más radical llamado Partido del Congreso Africano (ACP). El objetivo principal del nuevo partido era organizar una protesta nacional contra las leyes discriminatorias. El 21 de marzo de 1960, un grupo se reunió en Sharpeville, un pueblo cerca de Vereeniging, para protestar contra la exigencia de que los negros llevaran pases. Aunque no se sabe el número exacto de manifestantes, la policía abrió fuego contra la multitud en la Matanza de Sharpeville, matando a 69 personas e hiriendo a 186. Todas las víctimas eran negras y a la mayoría les dispararon por la espalda. Después de esto, el ANC y el ACP fueron declarados ilegales.

Este evento fue muy importante, ya que la protesta pacífica se convirtió en una protesta con violencia. Aunque militarmente, los partidos políticos prohibidos no eran una gran amenaza para el gobierno, ya que no tenían una estructura armada.

Las protestas continuaron hasta el punto de que en 1963, el primer ministro Hendrik Frensch Verwoerd declaró un estado de emergencia, permitiendo la detención de personas sin orden judicial. Más de 18,000 manifestantes fueron arrestados, incluyendo a la mayoría de los líderes del ANC y del ACP. Las protestas tomaron la forma de sabotaje a través de la sección armada de dichos partidos. En julio de 1963, varios líderes políticos fueron arrestados, entre ellos Nelson Mandela. Mandela fue condenado a cadena perpetua acusado de traición junto con otros miembros del ANC. En el Proceso de Rivonia en junio de 1964, Mandela y otros siete activistas políticos fueron condenados por traición y sentenciados a cadena perpetua.

La declaración de Mandela en ese juicio se hizo famosa: "He luchado contra la dominación de los blancos y contra la dominación de los negros. He deseado una democracia ideal y una sociedad libre en que todas las personas vivan en armonía y con iguales oportunidades. Es un ideal con el cual quiero vivir y lograr. Pero si fuese necesario, también sería un ideal por el cual estoy dispuesto a morir".

El juicio fue condenado por las Naciones Unidas y fue un factor muy importante para imponer sanciones contra el gobierno de Sudáfrica. Con los partidos políticos perseguidos y sus líderes en prisión, Sudáfrica entró en la etapa más difícil de su historia con la comunidad internacional. La aplicación del apartheid se intensificó. El primer ministro Verwoerd fue asesinado, pero sus sucesores B.J. Vorster y P.W. Botha mantuvieron sus políticas.

El Movimiento de Conciencia Negra y los disturbios de Soweto

Durante la década de 1970, la resistencia al apartheid se hizo más fuerte. Al principio fue a través de huelgas y luego a través de los estudiantes, liderados por Steve Biko. Biko, un estudiante de Medicina, fue la fuerza principal detrás del Movimiento de Conciencia Negra, que defendía la liberación de los negros, el orgullo de su raza y la oposición pacífica.

En 1974, el gobierno emitió una ley que obligaba a usar el idioma afrikáans en todas las escuelas, incluyendo las de los negros. Esta medida fue muy impopular, ya que se consideraba el idioma de la opresión blanca. El 30 de abril de 1976, las escuelas de Soweto se declararon en rebeldía. El 16 de junio de 1976, los estudiantes organizaron una marcha que terminó en violencia, donde 566 niños murieron por disparos de la Policía, que había respondido con balas a las piedras de los manifestantes. Este incidente inició una ola de violencia que se extendió por toda Sudáfrica.

En septiembre de 1977, Steve Biko fue arrestado. El maltrato que sufrió fue tan grave que falleció tres días después de su arresto. Un juez dictaminó que no había culpables, aunque la Sociedad Médica de Sudáfrica afirmó que murió a causa del maltrato recibido y la falta de atención médica. Después de estos incidentes, Sudáfrica cambió radicalmente. Una nueva generación de jóvenes negros estaba dispuesta a luchar con el lema "liberación antes que educación".

Oposición de los blancos

Aunque la mayoría de los blancos de origen afrikáner en Sudáfrica estaban de acuerdo con mantener el apartheid, había una minoría que se oponía, principalmente entre los blancos de origen británico, que se sentían discriminados en comparación con los afrikáners. El grupo político blanco opuesto al apartheid se centraba en el Partido Progresista, liderado por Helen Suzman, y luego se unió al Partido Progresista Federal desde 1977. Otros grupos blancos opuestos al apartheid eran el colectivo civil Black Sash y el United Democratic Front, un partido político multirracial.

Aislamiento internacional

Conflictos armados

En 1960, después de la Masacre de Sharpeville, Verwoerd realizó un referéndum preguntando a la población blanca si estaban a favor o en contra de unirse al Reino Unido. El 52% votó en contra. Sudáfrica se independizó del Reino Unido, pero permaneció en la Mancomunidad de Naciones. Su permanencia en esta organización se hizo cada vez más difícil, ya que los estados africanos y asiáticos aumentaron la presión para expulsar a Sudáfrica, que finalmente se retiró de la Mancomunidad el 31 de mayo de 1961, cuando se proclamó como una república independiente.

Al año siguiente, comenzó la Guerra de la frontera de Sudáfrica, entre la policía y luego las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica, contra la SWAPO, la guerrilla independentista de Namibia. La SWAPO operaba desde Zambia y, a partir de 1975, desde Angola. El ejército sudafricano era el más poderoso de la región y podía imponerse a cualquier país del continente, por lo que decidió invadir varias veces las dos naciones que apoyaban a la SWAPO. Sin embargo, el gran apoyo de la URSS, Cuba (y en menor medida Etiopía) detuvo el avance sudafricano y comenzó una de las guerras más largas del continente, muy ligada a la guerra civil de Angola.

Al mismo tiempo, el gobierno de Sudáfrica financió al grupo insurgente RENAMO para intentar derrocar al gobierno socialista de Mozambique, establecido en 1975, alimentando así una guerra civil en esa nación, ya que consideraba que su gobierno se oponía al apartheid.

Búsqueda de apoyos internacionales

Las relaciones exteriores de Sudáfrica durante el apartheid (1948-1994) se caracterizaron por el aislamiento. Sudáfrica introdujo el apartheid en 1948, extendiendo leyes de discriminación racial ya existentes. Al principio, el régimen intentó fortalecer su influencia en el sur de África, pero estos intentos fracasaron a finales de los años 70. Debido al racismo, la ocupación de Namibia y la intervención en Angola, el país quedó cada vez más aislado internacionalmente. Durante el apartheid, los inmigrantes de Taiwán, Corea del Sur y Japón eran considerados "blancos honorarios" porque sus gobiernos mantenían relaciones diplomáticas con Sudáfrica en medio del aislamiento internacional. A estas personas se les garantizaban los mismos privilegios que a los blancos de Sudáfrica. Los estadounidenses de origen africano también recibieron este estatus debido al apoyo de Estados Unidos al régimen.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo comenzó a alejarse de las ideas de dominación racial, aunque tardarían años en desaparecer por completo de la política oficial en algunos lugares, como las leyes de Jim Crow en Estados Unidos y el Apartheid. Los principios discriminatorios no eran nuevos en Sudáfrica, dada la composición racial de su sociedad. Desde su independencia, el país fue gobernado por la minoría blanca y mantuvo la segregación. El trato que Sudáfrica dio a las personas de color durante el apartheid causó conmoción internacional con la muerte de Milton King bajo custodia policial en 1951. Este hecho provocó protestas y boicots liderados por sindicatos en el Caribe y el Reino Unido, siendo los primeros boicots contra la Sudáfrica del Apartheid. El sindicato de marineros de las Indias Occidentales en Cabo llamó a boicotear los productos sudafricanos. Este caso, junto con las leyes de segregación impuestas entre 1948 y 1951, llevó a las primeras condenas internacionales al apartheid. En 1952, Libia (recién independizada) y Argentina emitieron una resolución conjunta en la ONU condenando a Sudáfrica, siendo la primera protesta diplomática formal contra el Apartheid, aunque solo 27 países del bloque socialista y países árabes la apoyaron.

A pesar de las condenas, algunos países colaboraron con Sudáfrica, aunque no retiraron sus críticas al apartheid. Otros países africanos que gradualmente aceptaron mantener lazos comerciales y financieros con Sudáfrica fueron Ghana, Gabón, Liberia, Madagascar, Zaire y Costa de Marfil, aunque ninguno de ellos abandonó sus críticas oficiales al apartheid.

El sistema capitalista no veía con buenos ojos al gobierno comunista mozambiqueño. La Guerra Fría y la postura anticomunista de Pretoria hicieron de Sudáfrica un aliado de Estados Unidos para detener la expansión del comunismo. Los gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos, apoyaron al gobierno sudafricano con armas y dinero en su lucha contra el comunismo en el sur de África, prefiriendo ignorar las denuncias contra el apartheid. Por ello, las protestas de Estados Unidos y la OTAN no fueron significativas cuando Sudáfrica inició su programa nuclear en 1977, ni cuando supuestamente detonó su primera bomba atómica en 1979. El gobierno sudafricano fue uno de los primeros en reconocer la creación de Israel en mayo de 1948, y las relaciones fueron muy buenas, siendo Israel un aliado y socio estratégico. Entre principios de los años 70 y por veinte años, Israel fue el principal proveedor militar y asesor de seguridad de Sudáfrica. Durante las décadas de 1970 y 1980, la Sudáfrica del apartheid colaboró extensamente con el gobierno de Pinochet en Chile a través de intercambios de información y armas. Chile actuó como intermediario para que Sudáfrica obtuviera armas que no podía conseguir debido a los embargos internacionales por problemas con los derechos humanos. La cercanía de Chile con Estados Unidos y el apoyo de la CIA a Pinochet facilitaron el acceso a armas e información que Sudáfrica necesitaba para sus acciones en Angola y Namibia.

Debido a su fuerte aislamiento, Sudáfrica buscó alianzas con países en una situación similar. Así, en los años 70 y 80, sus nuevos aliados fueron Brasil, Chile e Israel. Estos países eran rechazados internacionalmente debido a sus políticas internas (los dos primeros tenían gobiernos militares) y externas (Israel no era reconocido por sus vecinos árabes). Sin embargo, la debilidad económica de Chile y Brasil, y la difícil situación de Israel en Oriente Medio, hicieron que esta alianza no fuera del todo útil para Sudáfrica, ya que no podía reemplazar el apoyo financiero y comercial de Estados Unidos y el Reino Unido. No obstante, los votos de Chile y Brasil eran vitales en la ONU, especialmente porque la diplomacia chilena y brasileña eran hábiles para evitar condenas en la Asamblea General de la ONU.

Continuación del aislamiento

La política del apartheid provocó un creciente aislamiento internacional de Sudáfrica, lo que afectó gravemente su economía y estabilidad. La guerra en Namibia no terminaba y consumía gran parte de las finanzas del país. De hecho, Sudáfrica invirtió muchos recursos humanos y materiales en ella, y en 1987 libró en suelo namibio la Batalla de Cuito Cuanavale, la mayor batalla de la historia del África Subsahariana, contra tropas angoleñas y cubanas. Muchas naciones de Europa, así como Canadá y Australia, prohibieron gradualmente a sus empresas hacer negocios con Sudáfrica. Incluso a los equipos deportivos de Sudáfrica se les impedía participar en campeonatos internacionales, ya que el gobierno sudafricano prohibía los equipos deportivos formados por personas de diferentes grupos raciales: mantenían "equipos para blancos", "equipos de color" o "equipos para negros" para cada selección nacional de cualquier deporte.

El apartheid hizo que el Comité Olímpico Internacional impidiera la participación de los "equipos segregados" de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos desde 1964, y así Sudáfrica se apartó del movimiento olímpico. La FIFA adoptó la misma posición, expulsando a Sudáfrica en 1963; en 1970, Sudáfrica fue excluida de la Copa Davis de tenis también por su insistencia en presentar equipos "solo para blancos". La International Rugby Board (hoy World Rugby) mantuvo a Sudáfrica como afiliada durante todo el período del apartheid debido al excelente nivel y popularidad del rugby sudafricano, pero las giras internacionales de equipos sudafricanos (o las visitas de equipos extranjeros a Sudáfrica) siempre estuvieron rodeadas de protestas políticas y diplomáticas. Como consecuencia, la Selección de rugby de Sudáfrica no jugó partidos internacionales desde 1981 (en una visita a los All Blacks neozelandeses) hasta 1994. El Gran Premio de Sudáfrica de Fórmula 1, que se disputaba oficialmente desde 1962, se corrió por última vez en 1985 cuando los equipos franceses (Ligier y Renault) boicotearon la carrera por presiones del gobierno francés. La FIA anunció más tarde que ningún campeonato sancionado por la federación volvería a competir en Sudáfrica por el Apartheid. La máxima categoría del automovilismo regresaría en 1992 y 1993.

A principios de los años 80, Sudáfrica confiaba en su riqueza en materia prima de gran valor (como oro y platino) y en su postura anticomunista, como elementos que le permitirían mantener el apoyo político y económico de Estados Unidos y el Reino Unido. Estos países podían tolerar el apartheid a cambio de que Sudáfrica combatiera a los aliados africanos de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Sin embargo, esta política se hizo cada vez más difícil de mantener con el paso de los años, ya que el gobierno sudafricano no mostraba señales de cambiar su política racista.

La designación del arzobispo anglicano Desmond Tutu como Premio Nobel de la Paz en diciembre de 1984 provocó mayores condenas a Sudáfrica entre la opinión pública británica y estadounidense. Sus gobiernos veían cada vez más difícil justificar la tolerancia hacia Sudáfrica solo por ser un "bastión anticomunista". Esto obligó a los gobiernos de EE. UU. y el Reino Unido a presionar a Sudáfrica para que iniciara cambios políticos importantes contra el apartheid, pero sin mucho éxito. La Comunidad Económica Europea tampoco ocultaba su condena al apartheid, al igual que países tradicionalmente ligados a la Mancomunidad como Canadá, Nueva Zelanda o Australia.

Expulsión de los Juegos Olímpicos

Debido a su política del apartheid, el COI decidió que Sudáfrica sería excluida permanentemente de los Juegos Olímpicos hasta que eliminara la ley que discriminaba a la población negra (incluidos los deportistas). Según las normas olímpicas, el COI prohíbe que "solo un sector" (por racismo o exclusión de mujeres) de un país participe en los Juegos Olímpicos. Como en Sudáfrica existía el racismo hacia los negros, el gobierno sudafricano intentó inútilmente convencer al COI de participar sin eliminar el apartheid; el COI solo permitiría su participación cuando Sudáfrica hubiera eliminado dicha ley.

Exclusión de los Juegos Olímpicos de Verano

Sudáfrica participó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Verano en Londres 1908, y siguió participando hasta Roma 1960. Sin embargo, en Tokio 1964, se le prohibió participar (debido a su política del apartheid) hasta que cambiara su política de racismo.

Recién en 1990, cuando Sudáfrica eliminó el apartheid, se le permitió volver a participar en los Juegos Olímpicos de Verano, en Barcelona 1992, pero no pudo usar su bandera, tuvo que usar una bandera especial para esa edición. Luego, en Atlanta 1996, pudo volver a usar su bandera.

Exclusión de los Juegos Olímpicos de Invierno

Sudáfrica participó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Invierno de Squaw Valley 1960. Pero debido a su política racista, se le negó participar en las siguientes ediciones.

Cuando en 1990 se abolió la ley del apartheid, Sudáfrica volvió a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno en la edición de Lillehammer 1994, ya que no se clasificó para Albertville 1992.

El fin del apartheid

Crisis interna

Hasta 1993, Sudáfrica era el único país del África negra gobernado por una minoría blanca. Pero desde muchos sectores de la población afrikáner se veían necesarias las reformas, aunque significaran la pérdida de privilegios. La economía sudafricana se basaba principalmente en la producción de oro, platino y diamantes, pero el comercio internacional estaba casi paralizado para otro tipo de exportación. El crecimiento económico se había detenido, ya que el precio de las materia primas del país (como el oro) bajaba en los mercados mundiales, causando una recesión económica a mediados de los años 80.

El apartheid también impedía que millones de sudafricanos negros se integraran realmente en la economía nacional más allá de ser mano de obra barata, privando a las empresas sudafricanas de un gran mercado interno potencial. Incluso la expansión de la industria se veía frenada por la escasez de trabajadores calificados, ya que el acceso a la educación especializada solo se permitía a los sudafricanos blancos. La necesidad de mantener un aparato militar y policial represivo consumía la mano de obra de los blancos, quienes, debido al apartheid, ocupaban todos los cargos en la administración pública y las fuerzas armadas.

Así, la aerolínea nacional sudafricana lanzó una campaña mostrando aeropuertos y terminales vacíos con el lema: "Sin reformas Sudáfrica no irá a ninguna parte."

La demografía de Sudáfrica también mostraba que el apartheid no podía durar mucho tiempo. A pesar de la marginación y la discriminación, la mejora en la atención médica permitió un crecimiento demográfico constante de la población negra, que era superior al de los blancos. De hecho, hacia 1985, los blancos ya eran menos del 15% de la población de Sudáfrica, mientras que en 1948 eran el 21%. Cada vez era más difícil para una minoría tan pequeña imponer por la fuerza su dominio político y económico a la mayoría, y peor aún, hacerlo basándose en criterios abiertamente racistas. Para entonces, el apoyo incondicional de Estados Unidos y el Reino Unido al "bastión anticomunista" era escaso debido a la presión de la opinión pública mundial, que se oponía al único Estado del mundo que se declaraba abiertamente racista. Incluso la ONU había impuesto sanciones económicas, y algunas naciones exigían la desinversión total en Sudáfrica. La moneda sudafricana, el rand, cayó tanto que el gobierno se vio obligado a declarar un estado de emergencia en 1985, que se mantuvo durante cinco años.

En 1984, el presidente Pieter Willem Botha inició políticas para evitar que creciera el descontento entre la población negra. Permitió que los "no blancos" como indostanos, mulatos y asiáticos, vivieran en algunas "áreas de blancos", abolió la prohibición de matrimonios entre diferentes grupos raciales y toleró las agrupaciones políticas multirraciales, pero se negó a dar más libertades a los negros. La política del apartheid generaba cada vez más controversias y oposición de la comunidad internacional. Dentro de Sudáfrica, varios líderes blancos asumían seriamente que, ante una inminente crisis social y económica, y con la desaprobación de casi todo el planeta, el apartheid no podría existir muchos años más.

Cambios en el mundo

El inicio de la perestroika y el glasnost en la Unión Soviética bajo el liderazgo de Mijaíl Gorbachov desde 1985 hizo que el gobierno soviético se concentrara en sus problemas internos y retirara el apoyo financiero a gobiernos aliados en todo el mundo. África no fue la excepción. La Unión Soviética negoció públicamente con Estados Unidos para poner fin a la guerra de la frontera de Sudáfrica (librada por Sudáfrica contra Angola en el territorio de Namibia). Para ello, la URSS retiró gradualmente su apoyo económico y militar a Angola y Cuba, haciendo inviable para ambos países continuar la lucha. De la misma manera, Estados Unidos dejó de apoyar financieramente a Sudáfrica, lo que tuvo graves consecuencias para el gobierno de Pretoria y aceleró el fin del apartheid en el sur de África.

La URSS también retiró la mayor parte de su ayuda financiera y militar al gobierno aliado de Mozambique, como había hecho con Angola, alegando la urgencia de ahorrar recursos internos. Esto eliminó la última posible justificación para el apoyo estadounidense a Sudáfrica. Al reducirse drásticamente la influencia soviética en el África Subsahariana desde 1987, desaparecieron los pretextos para que el gobierno de Washington evitara actuar decididamente contra el apartheid. Por ello, altas autoridades de EE. UU. comenzaron a expresar juicios abiertamente condenatorios hacia el gobierno de Sudáfrica. Hasta entonces, el gobierno estadounidense de Ronald Reagan rechazaba cualquier crítica abierta al apartheid e insistía en la necesidad de apoyar a Sudáfrica económica y diplomáticamente para combatir la "amenaza comunista" en el África subsahariana. Sin embargo, la retirada política de la URSS del escenario africano eliminó cualquier excusa de EE. UU. para seguir ayudando al régimen del apartheid; de hecho, la pérdida de apoyo político, diplomático y financiero de Estados Unidos significó un duro golpe para la ya perjudicada economía de Sudáfrica.

A lo largo de 1988, se llevaron a cabo negociaciones de paz para el fin de la guerra de la frontera de Sudáfrica. Ambas partes acordaron el fin del conflicto tras presiones de la URSS y EE. UU. en ese sentido, celebrando los acuerdos finales entre Sudáfrica, Angola y Cuba en diciembre de 1988. Esto puso fin a la guerra y sentó las bases para la independencia de Namibia, que se haría efectiva a principios de 1990 bajo supervisión de la ONU.

En medio de este contexto, en febrero de 1989, el presidente P.W. Botha sufrió un problema de salud y fue reemplazado por su ministro conservador Frederik de Klerk. A lo largo de este año, en el resto del mundo, la caída del Muro de Berlín y las Revoluciones de 1989 en Europa Oriental aceleraron la disolución del Pacto de Varsovia y la retirada político-económica de la URSS del África subsahariana, lo que también tuvo efectos en la política sudafricana.

Las políticas de Frederik de Klerk

Después de varios desacuerdos con Botha en 1989, De Klerk logró asumir el cargo de presidente de Sudáfrica el 20 de septiembre de 1989. Comprendiendo que el nuevo escenario político mundial presionaba para realizar grandes cambios en Sudáfrica, y que el sistema de segregación ya no podría contar con el apoyo incondicional de EE. UU., De Klerk abandonó rápidamente sus posturas conservadoras en nombre de un "realismo político" ante la situación internacional. A finales de 1989, De Klerk inició negociaciones con otros políticos blancos para poner fin al apartheid, ya que su mantenimiento político y militar se hacía cada vez más difícil. Primero trabajó para eliminar las leyes racistas que habían estado en vigor durante los últimos 40 años.

En su discurso de apertura del parlamento el 2 de febrero de 1990, Frederik de Klerk anunció que comenzaría un proceso de "eliminación de leyes discriminatorias". También levantaría la prohibición contra los partidos políticos proscritos, incluyendo el principal y más importante partido de oposición negro, el Congreso Nacional Africano (ANC), que había sido declarado ilegal 30 años antes. Anunció también el fin del estado de emergencia declarado por el expresidente Botha, una suspensión de la pena de muerte y la liberación del líder negro encarcelado Nelson Mandela, quien fue liberado de la cárcel nueve días después, el 11 de febrero, junto con otros 120 miembros del ANC.

La legalización del ANC y la liberación de Mandela impulsaron la participación política de la población negra, que hasta entonces había estado excluida. Entre 1990 y 1991, el sistema legal en el que se basaba el apartheid fue desmantelado de forma organizada, derogando gradualmente las leyes que habían establecido la segregación racial desde 1948 y que habían privado de derechos políticos a la población negra. Sin embargo, la oposición conservadora blanca reprochaba a De Klerk que no tenía un "mandato expreso de los electores" (entendiendo que solo los blancos podían ser electores) para tomar tales decisiones, y menos para un diálogo político con el ANC u otros grupos políticos de la población negra. En respuesta, el gobierno convocó una consulta popular para marzo de 1992, la última ocasión en que solo los blancos votaron, para determinar el apoyo o rechazo a las negociaciones para el fin del apartheid. Así se realizó el referéndum de 1992, donde tuvieron derecho a voto apenas 3.3 millones de blancos. El resultado indicó un apoyo al gobierno del 68% de los votantes contra un rechazo del 31%, por lo que el gobierno de F.W. De Klerk continuó avanzando en negociaciones para una nueva constitución con el ANC y otros grupos políticos surgidos entre la población negra.

Las negociaciones se prolongaron durante muchos meses debido a graves tensiones entre los sectores conservadores y liberales de la etnia afrikáner, y también surgieron rivalidades violentas entre el ANC y el partido Inkatha, de mayoría étnica zulú. Además, hubo desacuerdos entre De Klerk y Mandela sobre el futuro sistema político del país. Mandela rechazaba acuerdos que mantuvieran algún privilegio político para los blancos (como escaños fijos en el Parlamento o cargos en el Ejecutivo), mientras que De Klerk dudaba que un gobierno de mayoría negra surgido de la democracia representativa pudiera funcionar eficazmente.

Finalmente, a finales de 1993, las partes llegaron a un acuerdo sobre un borrador de constitución que otorgaba derechos fundamentales a toda la población, sin distinciones raciales o étnicas, eliminando así los últimos vestigios del apartheid. También fijaron una fecha para las nuevas elecciones para presidente y parlamento: se celebrarían entre el 27 y el 29 de abril de 1994. En estas elecciones, la población negra mayor de edad ejerció su derecho al sufragio por primera vez en la historia del país, gozando de plena igualdad de condiciones con el principio "un votante, un voto". El ANC resultó el amplio vencedor, eliminando en la práctica el apartheid, y el líder del ANC, Nelson Mandela, fue elegido presidente del país.

Otros usos del término

Por extensión, se llama apartheid a cualquier tipo de separación social dentro de un país, donde un grupo de la población tiene plenos derechos y otro grupo es relegado a una situación de marginación.

Esto ocurre cuando la mayoría de los ciudadanos de un país tienen sus libertades y derechos restringidos, mientras que una minoría privilegiada y los extranjeros pueden acceder sin límites a opciones que son comunes en cualquier Estado de Derecho.

El concepto de apartheid se manifiesta, por ejemplo, en la prohibición al ciudadano común de disfrutar de centros turísticos y de salud exclusivos para extranjeros y personas vinculadas a la alta dirección del país. También incluye restricciones para salir y entrar libremente del territorio nacional, poseer medios de comunicación como la telefonía móvil, acceder a Internet y tener libertad de expresión. Además, puede haber restricciones para acceder a empleos, incluso si se tiene la capacidad física e intelectual requerida, si se exige pertenecer a ciertas instituciones político-ideológicas.

El caso de Rodesia

En 1965, después de formar parte de la Federación de Rodesia y Nyasalandia, y debido al temor de la minoría blanca gobernante, la colonia de Rodesia del Sur declaró unilateralmente su independencia el 11 de noviembre de 1965, bajo el liderazgo del primer ministro Ian Smith. Ni el gobierno británico ni la Mancomunidad lo aprobaron. Se estableció un sistema de segregación racial muy similar al de Sudáfrica (por eso se le conoce como el mini-apartheid), aunque no llegó a los mismos extremos. El voto se restringía inicialmente según criterios de ingresos, propiedades y alfabetización, lo que excluía a la mayoría de la población negra.

Debido a esto, el país sufrió aislamiento internacional. Prácticamente sus únicos aliados en la región eran los sudafricanos y los portugueses, quienes les proporcionaban dinero y armas. Desde 1964, había estallado una guerra civil en el país entre el gobierno de Rodesia y grupos guerrilleros como el ZANLA de Robert Mugabe o el ZAPU de Joshua Nkomo. Desde 1979, tras un referéndum, se comenzó a establecer gradualmente un gobierno multirracial, presidido por Abel Muzorewa, quien empezó a negociar con la guerrilla y con los británicos.

Finalmente, después de unas elecciones, Robert Mugabe tomó el poder del país, declarando la independencia de Zimbabue con reconocimiento internacional el 18 de abril de 1980, dando por terminado el sistema de apartheid que había existido en el país.

Películas sobre el apartheid

Algunas películas que muestran la vida cotidiana de Sudáfrica o su historia pueden ser:

- Grito de Libertad, basada en la historia del periodista anti-apartheid, Donald Woods, que cuenta la historia del activista sudafricano Steve Biko.

- Atrapa el fuego, conocida también como En nombre del Honor (Catch A Fire), basada en la historia real de Patrick Chamusso (antiguo miembro del Congreso Nacional Africano).

- La serie de filmes Los dioses deben estar locos, especialmente la segunda parte.

- In my country (1993)

- La fuerza de uno, basada en la novela «The Power of one» de Bryce Courtenay.

- Adiós Bafana, basada en las memorias de un carcelero blanco de Nelson Mandela.

- El color de la amistad (The Color of Friendship)

- Diamante de sangre (Blood Diamond), menciona a los mercenarios del Batallón 32 Afrikáner y de los Executive Outcomes, mercenarios que actuaron en la guerra civil de Sierra Leona.

- Sarafina

- La Conspiración (Wilby Conspiracy)

- Resurrección de Adolf Hitler (2009)

- Invictus (2009)

- Sector 9 Distrito 9

- Una árida estación blanca

- Lethal Weapon 2 (1989), mostrando una red de actividades ilegales.

- Tierra de sangre (Red Dust) 2004

- La fuerza de uno (the power of one) 1992

- The Bang Bang Club (Director: Steven Silver) 2010

- Kangamba (Director: Rogelio París) La Habana 2008. Muestra la guerra en Angola, de las FAPLA, las SWAPO y las tropas cubanas contra la UNITA y contra las Fuerzas Armadas de Sudáfrica.

- The World Unseen (Director: Shamim Sarif) 2007. La película está ambientada en la década de 1950 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) durante los comienzos del apartheid.

- A World Apart (Un mundo aparte), película de Chris Menges (1988). Basada en la vida de Joe Slovo y Ruth First, con guion de Shawn Slovo, su hija.

Véase también

En inglés: Apartheid Facts for Kids

En inglés: Apartheid Facts for Kids

- Baasskap

- Bantustán

- Discriminación institucional

- Fuerzas de Defensa de Sudáfrica

- Historia de Sudáfrica

- Legislación del apartheid

- Orania (Sudáfrica)

- Segregación

- Proyecto Coast

- Apartheid israelí