Pueblos indígenas de México para niños

Datos para niños Pueblos indígenas de México |

||

|---|---|---|

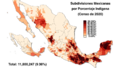

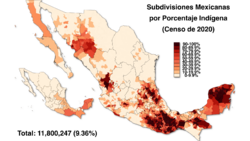

Población indígena por municipio en México según el INEGI.

|

||

| Otros nombres | Grupos étnicos | |

| Ubicación | México | |

| Descendencia |

|

|

| Idioma | Náhuatl, maya, mixteco, y otros 59 idiomas indígenas, también incluye Español. | |

| Religión | Cristianismo (Mayoritariamente católicos) y religiones indígenas como la religión azteca y la religión maya. | |

| Etnias relacionadas | Amerindio | |

Los pueblos indígenas de México son grupos de personas que se identifican por su cultura, sus costumbres y una historia que los conecta con las sociedades originales de México. El gobierno mexicano reconoce a estos pueblos en su Constitución Política, definiendo al país como una nación con muchas culturas, basada en sus pueblos indígenas.

En 2020, el INEGI informó que había 11.8 millones de personas indígenas en México. Además, 23.2 millones de personas se identificaron como indígenas. A diferencia de otros países de América Latina, México tiene alrededor de 65 pueblos indígenas que hablan más de sesenta idiomas diferentes.

Las lenguas de estos pueblos son reconocidas como idiomas nacionales, al igual que el español. Sin embargo, su uso oficial es limitado. Se usan en la publicación de algunas leyes, en la educación bilingüe y en materiales informativos.

La población indígena se encuentra en todo México, pero se concentra en la Sierra Madre del Sur, la Península de Yucatán y en zonas de difícil acceso. Aunque no son la mayoría de la población, su presencia es muy importante para la identidad nacional de México.

En el norte, centro y oeste de México viven grupos como los Tarahumaras, Huicholes, Mazahuas, Otomiés, Purépechas, Mexicas, Nahuas y los Yaquis. En el sureste y sur del país están los Tlapanecos, Mixtecos, Mixes, Triquis, Zapotecos y los Mayas, entre otros.

El estado con más población indígena es Oaxaca. El estado con más población indígena viviendo en su propio territorio es Yucatán.

Contenido

- ¿De dónde viene la palabra "indio"?

- Historia de los pueblos originarios

- Población indígena en zonas rurales y urbanas

- Economía de los pueblos originarios

- Educación de los pueblos originarios

- Arte y cultura de los pueblos originarios

- Salud y bienestar

- Creencias religiosas

- Pueblos Indígenas existentes en México

- Galería de imágenes

- Véase también

¿De dónde viene la palabra "indio"?

Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492. Al desembarcar en una isla de las Bahamas, pensó que había llegado a la India. Por eso, llamó indios a los habitantes de la isla. Sin embargo, ellos eran taínos. Colón no sabía que, al usar ese nombre, también estaba nombrando a muchos pueblos que vivían en el continente. Entre ellos estaban los pueblos de Mesoamérica, Oasisamérica y Aridoamérica, que hoy forman parte de México.

La palabra "indio" se usa para referirse a los pueblos originarios de América. Sin embargo, el término "indígena" es más adecuado. En muchos países de América Latina, "indio" se usa a veces de forma despectiva. Esto se debe a una historia de desigualdad que comenzó con la llegada de los europeos.

Guillermo Bonfil Batalla, un experto en el tema, explicó que la categoría de "indio" no describe a un grupo específico. Más bien, muestra la relación de estos pueblos con otros grupos en un sistema donde fueron colonizados.

Historia de los pueblos originarios

La época del Virreinato

Cuando los españoles llegaron a las Antillas, la vida de los pueblos originarios cambió mucho. Muchos desaparecieron o se mezclaron con los recién llegados. Pero al descubrir nuevas tierras en el continente, los españoles tuvieron que pensar cómo tratar a las sociedades más complejas que encontraron.

Los cronistas españoles, como Bernal Díaz del Castillo, se sorprendieron al ver las grandes ciudades de Mesoamérica. Describieron mercados muy organizados y llenos de gente, como el de Tlatelolco.

Después de la Conquista, hubo un gran debate sobre cómo tratar a los habitantes de las nuevas tierras. Las leyes de la Corona consideraban a los pueblos originarios como súbditos. Sin embargo, también crearon sistemas de trabajo forzado, como la encomienda, que afectaron mucho sus vidas.

Algunos españoles, como el fraile Bartolomé de las Casas, criticaron duramente los abusos. Las Casas escribió sobre los daños que los recién llegados causaban en América.

Para responder a estos problemas, la Corona separó a los pueblos originarios de los europeos. Crearon las "Repúblicas de Indios" y las "Repúblicas de Españoles". Esto significó que los pueblos originarios tenían sus propias estructuras de poder locales, pero con menos derechos. Por ejemplo, no estaban bajo la Inquisición, pero debían pagar un impuesto personal.

La política de evangelización (enseñar la religión cristiana) también influyó. Al principio, la Corona pidió que se predicara en las lenguas originarias. Esto ayudó a mantener vivas estas lenguas. Sin embargo, con el tiempo, el español se fue introduciendo más.

A pesar de todo, los pueblos originarios no aceptaron la autoridad sin resistencia. Hubo muchas rebeliones a lo largo de la historia, como las de los yaquis, mixes, mayas y rarámuris. Todas fueron controladas con fuerza. El Virreinato cambió por completo la vida de los pueblos originarios, trayendo nuevas formas de gobierno, una economía diferente y una nueva religión que se mezcló con las creencias antiguas.

La Independencia y el Siglo XIX

La participación de los pueblos originarios fue importante en la Independencia de México. Sin embargo, la independencia no trajo grandes cambios para ellos. El español se hizo obligatorio en todos los asuntos públicos y en la escuela primaria.

Las nuevas leyes liberales afectaron la vida tradicional de los pueblos originarios. Se eliminaron los cabildos indígenas y las tierras comunales se privatizaron. Esto empeoró sus condiciones de vida, obligándolos a trabajar para nuevos dueños.

Las rebeliones contra la pérdida de tierras y la explotación continuaron. Hubo levantamientos de zapotecos, nahuas, huastecos y yaquis. La Guerra de Castas, una rebelión maya, incluso creó un estado independiente en Yucatán. El gobierno mexicano controló estas rebeliones con mucha fuerza, incluyendo deportaciones masivas.

A pesar de las dificultades, el siglo XIX vio a un hombre de origen indígena, Benito Juárez, llegar a ser presidente de la nación. Más tarde, Porfirio Díaz, de origen mixteco y criollo, también fue presidente.

El Siglo XX

A principios del siglo XX, los pueblos originarios de México eran más de la mitad de la población. Su participación en la Revolución Mexicana, pidiendo tierras y mejores condiciones de vida, fue muy importante. Aunque se lograron algunas reformas agrarias, siguieron siendo marginados y con pocos recursos. El movimiento zapatista, con su lema "La Tierra es de quien la trabaja", tuvo una gran influencia en las zonas rurales.

Durante este siglo, el artista Diego Rivera pintó murales que mostraban la importancia de los pueblos originarios de México. Surgieron fuertes sentimientos de valoración hacia ellos. Muchos pensadores mexicanos buscaron en la cultura indígena una base para la identidad nacional.

Los Acuerdos de San Andrés

Entre 1995 y 1996, en San Andrés Larráinzar, se llevaron a cabo importantes conversaciones entre el gobierno y el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional). El objetivo era construir propuestas para la paz. Se discutieron temas como:

- Derechos y Cultura Indígena

- Democracia y Justicia

- Bienestar y Desarrollo

- Conciliación en Chiapas

- Derechos de la Mujer en Chiapas

En 1996, se firmaron los Acuerdos de San Andrés, que buscaban establecer la paz y reconocer los derechos de los pueblos indígenas.

El Siglo XXI

En la actualidad, algunos niños y jóvenes de comunidades indígenas dejan de hablar su lengua materna para adaptarse a la vida moderna.

Los pueblos originarios de México son una parte importante de la migración hacia Estados Unidos y Canadá. Ellos tienen características diferentes a las de otros migrantes. A menudo, buscan trabajos relacionados con la agricultura, la pesca o la ganadería, ya que tienen un fuerte vínculo con la tierra y la naturaleza.

Algunos sufren burlas y rechazo de otros mexicanos. También enfrentan desafíos al adaptarse a nuevas formas de vida. A pesar de que muchas instituciones protegen sus derechos, aún existe discriminación. Algunas comunidades indígenas siguen siendo afectadas por la invasión de sus tierras.

En la lucha por proteger la naturaleza, la voz de los pueblos originarios de México es muy importante. Ellos denuncian la tala ilegal de bosques y el uso excesivo de los recursos naturales. También defienden el cuidado del agua, como lo hicieron las mujeres mazahua en defensa de sus derechos.

La sabiduría de los ancianos

La "Sabiduría de los Pueblos y comunidades Indígenas" se refiere al conocimiento que los ancianos transmiten. Desde tiempos antiguos, el Consejo de Ancianos (huehuelque) ha sido una autoridad importante. Ellos dictan normas de conducta y aconsejan a la comunidad.

Población indígena en zonas rurales y urbanas

Tradicionalmente, se ha pensado que la población indígena vive solo en zonas rurales, por su conexión con la tierra. Sin embargo, una parte importante vive en ciudades.

En 2010, casi siete millones de personas en México hablaban una lengua indígena, lo que representaba el 6.6% de la población total. De ellos, el 82% vivía en zonas rurales (poblaciones de menos de quince mil habitantes) y el 18% en zonas urbanas (poblaciones de quince mil habitantes o más).

El grupo indígena urbano más grande es el Náhuatl, con más de un millón de personas. El segundo es el Maya, con más de medio millón.

Economía de los pueblos originarios

Muchos grupos indígenas mexicanos han mejorado su economía trabajando en la industria maderera, textil, de la construcción y el turismo. También participan en el comercio y la exportación. Sin embargo, las personas que hablan una lengua indígena a veces enfrentan discriminación.

El Valle del Mezquital en Hidalgo es una región donde muchas personas han migrado a Estados Unidos. Gracias al dinero que envían, las comunidades otomíes han prosperado. Se construyen casas grandes y se mejora la infraestructura. Los migrantes indígenas han aprendido nuevas formas de riego y han creado instalaciones turísticas para ayudar a sus comunidades.

Educación de los pueblos originarios

La educación ha sido muy importante para los pueblos mesoamericanos desde hace mucho tiempo. Los abuelos y las madres eran responsables de cuidar y educar a los niños. La arqueología ha encontrado juguetes que se usaban para el aprendizaje.

Cada pueblo mesoamericano educaba a sus niños y jóvenes según sus propias reglas. Por ejemplo, en el pueblo mexica, los hijos de la nobleza estudiaban arte y filosofía con sacerdotes. Los demás aprendían habilidades para la guerra y técnicas. Las niñas recibían educación de sus madres y abuelas.

Hoy en día, algunos niños indígenas prefieren hablar español porque sus compañeros se burlan de ellos. A veces, los niños que tienen dificultades con el español son ubicados en grupos de educación especial.

En las comunidades rurales, se construyen escuelas bilingües. La Secretaría de Educación Pública entrega materiales gratuitos. También hay internados para que los niños no tengan que caminar largas distancias.

Existen albergues escolares en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, bajo la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Además, jóvenes que no pueden seguir estudiando ofrecen clases en comunidades indígenas de difícil acceso, para luego obtener becas.

La primera universidad indígena en México, la Universidad Autónoma Indígena de México, se construyó en Los Mochis, Sinaloa.

Arte y cultura de los pueblos originarios

Las artes plásticas, como las artesanías, se han mantenido vivas hasta hoy. Los pueblos nativos transmiten sus conocimientos de generación en generación. Programas como FONART buscan apoyar a los artesanos mexicanos.

Danza tradicional

La Guelaguetza es una festividad muy importante en Oaxaca. Aunque tiene raíces indígenas, la celebración actual es una mezcla de la cultura indígena y española. La palabra Guelaguetza significa "intercambio recíproco de regalos y servicios". Se refiere a la cooperación entre familias y comunidades.

La Danza del Venado es una danza ritual de los pueblos indígenas yaquis y mayos de Sinaloa y Sonora. Esta danza representa la cacería del venado, que es un héroe cultural para estos pueblos.

Medios audiovisuales

Los medios audiovisuales muestran las diversas expresiones artísticas de los pueblos originarios de México. Incluyen mitos, leyendas, cantos y poesía. La base de datos Lingmex recopila ejemplos de estos materiales.

Salud y bienestar

La salud de los pueblos originarios de México es un tema importante. Se busca entender sus prácticas de medicina tradicional para conectarlas con los servicios de salud nacionales. La salud es un derecho fundamental para ellos, al igual que la educación, la cultura y el idioma.

Medicina tradicional

La medicina tradicional mexicana se desarrolló después de la mezcla de culturas, combinando la visión indígena del mundo con nuevas ideas. Los pueblos originarios tenían sus propias formas de entender las enfermedades y sus tratamientos. Hoy, la medicina tradicional es una parte importante de la cultura nacional.

Es importante que los programas de salud consideren la medicina tradicional. Esto ayuda a que los servicios de salud sean más adecuados para las comunidades. Un ejemplo es la Sociedad Cooperativa Tosepan Titaniske, que ha trabajado para mejorar las condiciones de vida y la productividad de los cultivos.

Interculturalidad en salud

La diversidad cultural es clave para mejorar la atención médica. Las instituciones de salud deben promover la igualdad para todos, sin importar su origen. Esto ayuda a reducir las diferencias en la salud y a asegurar que todos tengan acceso a servicios de calidad.

Creencias religiosas

Las antiguas civilizaciones mesoamericanas tenían una forma única de ver el mundo. Su filosofía y ciencia estaban muy conectadas. Observaban el universo y los ciclos de la naturaleza para la agricultura y sus fiestas.

Con la llegada de los españoles, hubo grandes cambios en la vida religiosa de los pueblos originarios. La cristianización fue un proceso largo y difícil. La Iglesia Católica a veces veía el conocimiento de las plantas o los rituales hacia la naturaleza como algo negativo. Por ejemplo, la figura de Quetzalcóatl fue asociada con el diablo, y su culto fue prohibido.

En algunas regiones, tener una religión diferente al catolicismo puede causar problemas. Se cree que la religión católica es parte de la identidad de la comunidad. A veces, las personas que no participan en las costumbres tradicionales, como el trabajo comunitario o las fiestas, han sido expulsadas de sus pueblos.

En el pasado, hubo conflictos cuando grupos religiosos intentaron traducir la Biblia a lenguas indígenas. También hubo problemas en las escuelas cuando niños de ciertas religiones no podían participar en ceremonias cívicas. Estos problemas a menudo requieren la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Más allá de las iglesias, existe la "Religión Popular" en México. Es una mezcla de la religión católica con elementos de creencias prehispánicas, africanas o asiáticas. Ejemplos de esto son las representaciones de la Pasión de Cristo y la celebración del Día de Muertos, que combinan elementos cristianos con interpretaciones propias.

En Chiapas, algunas familias indígenas han adoptado la fe musulmana. Esto ocurrió después de conflictos religiosos en la región.

Pueblos Indígenas existentes en México

| Grupo | Nombre nativo | Población étnica | Territorio étnico | |

| 1 | Nahua | Náhuatl | 2 445 969 | Estado de México, Puebla, Hidalgo, Centro de México |

| 2 | Maya | Maya | 1 475 575 | Yucatán, Península de Yucatán |

| 3 | Zapoteco | Binizáa | 777 253 | Oaxaca, Valles, Sierra e Istmo |

| 4 | Mixteco | Ñuu sávi | 726 601 | Oaxaca, Región Mixteca |

| 5 | Otomí | Hñähñü | 646 875 | Hidalgo, Querértaro, Puebla, Tlaxcala, Centro de México |

| 6 | Totonaca | Tachihuiin | 411 266 | Sierra Madre Oriental |

| 7 | Tsotsil | Batsil winik | 406 962 | Chiapas |

| 8 | Tseltal | Winik atel | 384 074 | Chiapas |

| 9 | Mazahua | Jñatrjo | 326,660 | Estado de México, Valle de Toluca |

| 10 | Mazateco | Ha shuta enima | 305 836 | Oaxaca, Región de Tuxtepec |

| 12 | Huasteco | Ténez | 226 447 | San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Región Huasteca |

| 13 | Ch'ol | Ch'ol | 220 978 | Chiapas |

| 14 | Purépecha | P'urhépecha | 202 884 | Michoacán, Meseta Tarasca |

| 15 | Chinanteco | Tsa ju jmí’ | 201 201 | Oaxaca, Región de Tuxtepec |

| 16 | Mixe | Ayüük | 168 935 | Oaxaca, Sierra de Juárez |

| 17 | Tlapaneca | Me'phaa | 140 254 | Guerrero, Montaña Guerrerense |

| 18 | Tarahumara | Rarámuri | 121 835 | Chihuahua, Sierra Tarahumara, |

| 19 | Mayo | Yoreme | 91 261 | Sonora, Sinaloa, Valles del Mayo y del Fuerte |

| 20 | Zoque | O' de püt | 86 589 | Oaxaca, Istmo de Tehuantepec |

| 21 | Chontal de Tabasco | Yokot | 79 438 | Tabasco, Chontalpa |

| 22 | Popoluca | Tuncápxe | 62 306 | Puebla, Istmo de Tehuantepec |

| 23 | Chatino | Kitsé cha’tnio | 60 003 | Oaxaca, Costa |

| 24 | Amuzgo | Nn´anncue | 57 666 | Guerrero, Montaña Guerrerense |

| 25 | Tojolabal | Tojolabal | 54 505 | Chiapas |

| 26 | Huichol | Wixárika | 43 929 | Nayarit, Norte de Jalisco, Zacatecas, Durango |

| 27 | Tepehuano | O'dami | 37 548 | Durango |

| 28 | Triqui | Guii xihanjhan | 29 018 | Oaxaca Noroeste |

| 29 | Popoloca | Ngigua | 26 249 | Puebla |

| 30 | Cora | Náayerite (Nayeeri) | 24 390 | Nayarit noroeste |

| 31 | Mam | Winaq qo' | 23 812 | Chiapas |

| 32 | Yaqui | Yoeme | 23 411 | Sonora, Valle del Yaqui |

| 33 | Cuicateco | Cuicateco | 22 984 | Oaxaca, Cuicatlán |

| 34 | Huave | Ikoots | 20 528 | Oaxaca, Istmo de Tehuantepec |

| 35 | Tepehua | Hamasipini | 16 051 | Hidalgo, Puebla, Veracruz |

| 36 | Q'anjob'al | Q'anjob'al | 12 974 | Chiapas |

| 37 | Chontal de Oaxaca | Slijuala sihanuk | 12 663 | Oaxaca |

| 38 | Pame | Xi'ui | 12 572 | San Luis Potosí |

| 39 | Sayulteco | Tɨkmaya' | 4765 | Veracruz, Sayula de Alemán |

| 40 | Akateko | Kuti' | 3202 | Chiapas |

| 41 | Chichimeca-Jonaz | Ézar | 3169 | Querétaro |

| 42 | Matlatzinca | Bot'uná | 3005 | Estado de México |

| 43 | Guarijío | Warihó / Makurawe | 2844 | Sonora, Chihuahua |

| 44 | Chuj | Koti' | 2719 | Chiapas |

| 45 | Chocholteco | Ngiwa | 2592 | Oaxaca, Mixteca Alta |

| 46 | Tacuate | 2379 | Oaxaca | |

| 47 | Q'eqchi' | Q'eqchi' | 2138 | Chiapas, Campeche |

| 48 | Tlahuica | Pjiejakjo | 1759 | Morelos |

| 49 | Pima | O'ob | 1540 | Sonora, Yécora, Chihuahua |

| 50 | Jakalteko | Popti' | 1478 | Chiapas |

| 51 | Seri | Comca'ac | 1263 | Sonora, Hermosillo |

| 52 | Lacandón | Jach winik | 1166 | Chiapas, Selva Lacandona |

| 53 | Ixcateco | Xjuani | 816 | Oaxaca, Ixcatlán |

| 54 | Mocho' | Mocho' | 692 | Chiapas, Motozintla |

| 55 | Quiché | K'iche' | 524 | Chiapas |

| 56 | Kaqchikel | Kakchikel | 675 | Chiapas |

| 57 | Mexicanera | mexikan | 540 | Nayarit; Zacatecas, San Pedro Jícoras; Durango,San Francisco del Mezquital |

| 58 | Paipai | Pa ipai | 418 | Baja California |

| 59 | Texistepequeño | Wää 'oot | 368 | Veracruz, Texistepec |

| 60 | Pápago | Tohono o'odam | 363 | Sonora, Desierto de Sonora |

| 61 | Cucapá | Xawiƚƚ Kwñchawaay | 344 | Baja California, Valle de Mexicali, y San Luis Río Colorado, Sonora |

| 62 | Ixil | Ixil | 335 | Campeche |

| 63 | Kumiai | Ti'pai | 328 | Baja California |

| 64 | Teko | B'a'aj | 303 | Chiapas |

| 65 | Kikapú | Kikapooa | 251 | Coahuila |

| 66 | Cochimí | Comom’ti-pa | 226 | Baja California, Ensenada |

| 67 | Apache | N'dee/N'nee/Ndé | 110 | Chihuahua, Coahuila, Sonora |

| 68 | Kiliwa | Ko'lew | 107 | Baja California |

| 69 | Oluteco | Yaakaw+ | 78 | Veracruz, Oluta |

| 70 | Ayapaneco | Numte oote | 71 | Tabasco, Ayapa |

| 71 | Awakateko | Qatanum | 59 | Campeche |

| 72 | Coca | Coca | 26 | Jalisco, Mezcala, Poncitlán |

| 73 | Ópata | Ópata | 5 (2005) | Sonora |

| 74 | Ku'ahl | Jatkbjol | Baja California, Ensenada | |

| 75 | Otros pueblos1 | 728 | ||

| 76 | No especificado | 202 597 | ||

| 1 Incluye ópata, solteco y Idioma papabuco (papabuco) | ||||

Libros importantes sobre los pueblos originarios

- La Familia Otomí-Pame del México Central, Jacques Soustelle.

- Las Enseñanzas de Don Juan, Carlos Castaneda.

- Los Indios de México, Fernando Benítez.

- Viaje al País de los Tarahumaras, Antonin Artaud.

- Los Zapotecas: Binni Záa, Macario Matus.

- Nayar, Miguel Ángel Menéndez

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Indigenous peoples of Mexico Facts for Kids

En inglés: Indigenous peoples of Mexico Facts for Kids