Realismo literario para niños

El realismo literario fue un estilo artístico que apareció en la segunda mitad del siglo XIX. Marcó una diferencia importante con el romanticismo, tanto en las ideas como en la forma de escribir. Se caracterizaba por describir de manera muy detallada a los personajes, los lugares y las situaciones. Así, los lectores podían imaginarlos con mucha facilidad.

Contenido

¿Cuándo y dónde surgió el realismo literario?

La idea de "realismo" se empezó a usar en la literatura alrededor de 1825. Al principio, se refería a cómo algunos escritores usaban descripciones muy detalladas. Al mismo tiempo, algunos pintores románticos empezaron a pintar escenas sencillas de la vida diaria. Pronto, la palabra se aplicó a las obras literarias que buscaban mostrar la sociedad de su tiempo de forma muy fiel.

Hacia 1827, en Francia, varios escritores y críticos ya hablaban del realismo como un nuevo estilo, diferente al romántico. En 1856, incluso apareció una revista llamada Realismo. En uno de sus números, decía que el realismo busca "la reproducción exacta, completa, sincera, del ambiente social y de la época en que vivimos". Añadía que esta reproducción debía ser "lo más sencilla posible para que todos la comprendan".

El realismo nació en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, después de importantes cambios sociales y políticos en 1848. Los primeros autores importantes fueron Honoré Balzac y Henri Beyle, conocido como "Stendhal". Luego, Gustave Flaubert lo desarrolló por completo.

A mediados de siglo, escritores ingleses como William M. Thackeray y Charles Dickens, y el alemán Gustav Freytag, también publicaron grandes obras realistas. En España, el realismo llegó un poco más tarde, alrededor de 1870, después de otros cambios sociales. Alcanzó su mejor momento en la década de 1880 con autores como Pérez Galdós, Leopoldo Alas y Emilia Pardo Bazán. Este estilo fue perdiendo fuerza en la década de 1900.

Es importante saber que la literatura española ya tenía una tradición de realismo desde mucho antes. Algunos expertos, como Ramón Menéndez Pidal, creen que se remonta al Cantar de mio Cid, y que obras como La Celestina y el Quijote son grandes ejemplos. Quizás por eso, el realismo no se implantó tan rápido en España, porque ya existía una base.

¿Cómo es el realismo en la literatura?

Cuando el Romanticismo ya no ofrecía nuevas ideas, algunos escritores lo dejaron a un lado y adoptaron el realismo. Otros lo renovaron, creando el estilo Postromántico.

El realismo literario tiene características clave en sus temas y en su forma de escribir. A menudo, busca reproducir la realidad de forma exacta, usando métodos de observación parecidos a los de las ciencias. Un crítico, Ferdinand Brunetière, dijo en 1883 que "el Realismo viene a ser en arte lo que el positivismo es en la Filosofía". Esto significa que se basaba en la observación y los hechos.

Ya en 1843, Balzac quería estudiar la sociedad como un científico estudia la naturaleza. Los novelistas realistas investigaban mucho. Tomaban notas detalladas sobre los lugares, la gente y su ropa. También buscaban información en libros para lograr que sus descripciones fueran muy precisas. Por ejemplo, Flaubert consultó libros de medicina para describir una muerte en su novela Madame Bovary.

Los escritores dejaron de centrarse en sí mismos y se interesaron por la sociedad. Observaban y describían de forma objetiva los problemas sociales. Para esto, usaron un nuevo tipo de novela, la novela que reflejaba la vida de la clase media. En cuanto al estilo, preferían un lenguaje más sencillo, claro y preciso. Era importante que los diálogos sonaran como el habla de la gente común, adaptando el lenguaje a cada personaje y a su grupo social.

El realismo fue parte de un movimiento más grande que también afectó a otras artes, como la fotografía (que surgió en el siglo XIX) y a la filosofía (positivismo, darwinismo). La estética realista, impresionada por los avances de la ciencia, quería que la literatura fuera un documento que mostrara cómo era la sociedad de su tiempo. Por eso, describía lo cotidiano y prefería a los personajes comunes y corrientes, inspirados en personas reales.

Los procedimientos literarios del realismo incluyen:

- Descripciones muy detalladas y minuciosas, con muchas enumeraciones y palabras concretas.

- Párrafos largos y complejos, con muchas oraciones unidas.

- Reproducción casi exacta del habla popular, sin idealizarla.

- Un estilo de escritura "invisible", que no llama la atención sobre el autor, sino que se enfoca en describir personajes, hechos y situaciones de forma objetiva.

Características principales del realismo

Estas son las características más importantes del realismo literario:

- Busca mostrar en las obras una reproducción fiel y muy detallada de la realidad, por eso hay muchas descripciones.

- Se opone al Romanticismo porque rechaza lo sentimental y lo fantástico. También se aleja de los lugares exóticos. En cambio, quiere reflejar la realidad de las personas y de la sociedad de la clase media en el momento histórico.

- Debido a su deseo de ser muy verdadero y creíble, el realismo literario se opone directamente a la literatura fantástica.

- Usa muchos ejemplos para mostrar diferentes aspectos de los temas, personajes, situaciones y lugares. Lo cotidiano y lo que no es exótico es el tema central. Muestra problemas políticos, humanos y sociales desde una forma de pensar más práctica e individualista.

- El lenguaje en los diálogos de estas obras es variado. Refleja cómo habla la gente de todas las clases sociales, incluyendo el habla popular y las características de las formas de hablar de cada región. Sin embargo, en las partes narrativas, el estilo es más formal, con oraciones largas y complejas.

- A medida que este estilo avanzó, se empezó a usar más el monólogo interior. De describir solo el aspecto físico de los lugares y las acciones de los personajes, se pasó a profundizar en su forma de pensar. Los personajes son complejos, cambian y se influyen unos a otros.

- Las obras muestran una relación directa entre las personas y su entorno económico y social. La historia presenta a los personajes como ejemplos de una época, una clase social o un trabajo. Por eso, el autor investiga visitando los lugares, hablando con la gente y tomando notas, que luego usa en sus obras para que parezcan muy reales.

- El autor analiza, reproduce y muestra los problemas de su sociedad. Transmite ideas tradicionales o progresistas de la forma más verdadera y objetiva posible, usando a menudo la novela de tesis, que busca defender una idea.

Desarrollo del realismo

El realismo surgió con el crecimiento de las ciudades y los cambios sociales que trajo la Revolución industrial. Muchas personas se mudaron del campo a las ciudades. La clase media, que cada vez sabía leer más, impuso sus gustos literarios, ya que la mayoría de los lectores pertenecían a este grupo.

El público estaba más interesado en los problemas cercanos y cotidianos de la sociedad actual que en lo lejano o exótico del romanticismo. El periodismo, que se desarrolló mucho en el siglo XIX, y la fotografía, una nueva técnica que reproducía la realidad con detalle, mantenían a la gente informada.

En reacción al idealismo, se desarrolló el positivismo de Auguste Comte, que rechazaba las ideas puras y se centraba en los hechos. En Inglaterra, dominó el pensamiento práctico del utilitarismo y el evolucionismo de Charles Darwin, que explicaba cómo los seres vivos se adaptan a su entorno. Esto puso de moda las ciencias naturales. También se desarrolló el experimentalismo con Claude Bernard, que aplicó el método científico a la medicina. Además, Gregor Mendel publicó sus leyes de la herencia, dando origen a la genética.

Por otro lado, pensadores como Karl Marx destacaron la importancia de las condiciones económicas y sociales de los pueblos, y los conflictos entre grupos sociales. Afirmaron que la realidad no solo debía ser pensada, sino transformada.

La clase media empezó a ver los beneficios del progreso, pero también los nuevos problemas que surgían. Hubo un cambio en los valores, de los tradicionales del campo a los más prácticos e individualistas de la ciudad. Este ambiente favoreció el realismo como estilo literario y la novela como el género más importante. La novela permitía reconstruir la realidad de forma flexible y daba libertad al escritor para elegir temas, personajes y situaciones.

La novela se hizo más popular gracias a su relación con los periódicos. Muchas historias se publicaban por entregas, lo que las hacía más baratas y accesibles a un público más amplio. Esto fue posible por la reducción de costos de impresión y la alfabetización masiva promovida por el estado.

La libertad política y religiosa, la participación del pueblo y las demandas sociales impulsaron a los trabajadores de toda Europa a participar en los acontecimientos políticos. Ideas como el socialismo y el marxismo fueron bien recibidas y ayudaron a crear una fuerte conciencia de grupo entre los trabajadores de las ciudades, que vivían en condiciones de trabajo muy difíciles. Cuando estos trabajadores se dieron cuenta de su situación, entraron en conflicto con la clase media, que había pasado de ser un grupo que luchaba por cambios a ser el grupo dominante y conservador.

El origen del realismo literario europeo se encuentra en la literatura española medieval y la novela picaresca, especialmente en la forma en que Miguel de Cervantes trabajó esa tradición. El modelo de Cervantes, que rompía con los mitos, influyó mucho en la literatura europea posterior. Sin embargo, la novela no fue muy valorada en el siglo XVIII, lo que retrasó su influencia en Europa hasta bien entrado el siglo XIX. Solo en Inglaterra, en el siglo XVIII, comenzó su propio realismo con autores como Daniel Defoe y Henry Fielding.

La novela realista europea se convirtió en la historia principal de la clase media, que había logrado, a través de varias transformaciones sociales, establecerse como la clase dominante en todos los aspectos de la vida. Los ideales de la clase media (interés en lo material, búsqueda del éxito económico y social) fueron apareciendo poco a poco en la novela. En su etapa final, también se mostraron algunos de sus problemas internos, como el papel de la mujer educada pero sin ocupación, o el cambio de valores al mudarse del campo a la ciudad.

Cuando los temas sobre la clase media se agotaron, la descripción realista empezó a explorar otros ámbitos. De la simple descripción externa de las acciones, pasó a la descripción interna, transformándose en novela psicológica. Esto dio lugar a técnicas narrativas como el monólogo interior y el estilo indirecto libre.

Todo esto permitió la aparición de movimientos algo opuestos, como el espiritualismo, que se ve en la última etapa de autores realistas como Benito Pérez Galdós y León Tolstói. Y por otro lado, el naturalismo, que exageraba los aspectos sociales y científicos del realismo, describiendo a las clases más humildes y desfavorecidas. Los autores buscaban ofrecer personajes y situaciones comunes, lo que convierte la obra literaria en una fuente importante para conocer el pasado histórico.

En Francia, fueron escritores realistas Henri Beyle Stendhal, Honoré de Balzac y Gustave Flaubert. En el Reino Unido, destacan George Eliot con obras como Middlemarch: A Study of Provincial Life y Charles Dickens (David Copperfield). En Rusia, León Tolstói y Fiódor Dostoyevski. En España, los principales son Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, José María de Pereda y Leopoldo Alas Clarín. Portugal tuvo a Eça de Queiroz. En Italia, el movimiento se llamó verismo, con Giovanni Verga como su representante más conocido. En la literatura alemana, se considera realistas a novelistas como Theodor Fontane y Wilhelm Raabe.

El realismo literario en América

Hasta 1943, la literatura en Latinoamérica fue principalmente realista. Trataba temas como los problemas sociales de pobreza, la vida en los márgenes de la sociedad, asuntos políticos relacionados con gobiernos autoritarios y la influencia económica de otros países. Se distinguen cuatro tipos de novelas realistas:

- Novelas de la Revolución Mexicana: Reflejaban el desorden y la falta de orden que se vivieron durante la Revolución.

- Novelas indigenistas: Mostraban la explotación y la situación difícil de los pueblos indígenas.

- Novelas gauchescas: Exaltaban la figura del gaucho, un personaje típico de las llanuras de Sudamérica.

- Novelas regionalistas o novelas de la tierra: Contaban la relación del ser humano con su entorno y los conflictos que surgían en él.

En el realismo literario abundan las descripciones de costumbres, lugares y características de las personas con un estilo muy natural. Esto dio lugar al Naturalismo, que intentó retratar la realidad con un método científico, usando la observación y la experimentación.

Los principales representantes en Estados Unidos fueron Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens), con su obra maestra Huckleberry Finn, y Francis Bret Harte. También se destacan las novelas que exploran la mente de los personajes de Henry James. La gran novela Moby Dick, de Herman Melville, tiene un estilo realista.

En Hispanoamérica, la tradición de describir costumbres, iniciada por el mexicano Joaquín Fernández de Lizardi, fue continuada por el colombiano José María Vergara y Vergara; el chileno José Joaquín Vallejo; el mexicano José Tomás de Cuéllar, quien publicó una serie de novelas bajo el título de La linterna mágica; y el mexicano Luis G. Inclán, que pintó la vida rural en su obra Astucia. En Chile, Alberto Blest Gana publicó su famosa novela Martín Rivas (1862). En Perú, Clorinda Matto de Turner escribió Aves sin nido (1889), una novela que presenta a los pueblos indígenas como personajes centrales y critica las injusticias que sufrían. En Ecuador, destaca Juan León Mera con su novela Cumandá (1879). En Argentina, donde predominaba la poesía y la novela rural, también se cultivó la novela urbana, como La gran aldea (1884) de Lucio V. López, que describe las costumbres de Buenos Aires.

Un realismo más refinado, que seguía modelos europeos, fue representado por Eduardo Acevedo Díaz (Uruguay); Tomás Carrasquilla (Colombia); Carlos María Ocantos (Argentina) y Luis A. Martínez (Ecuador). También es realista el mexicano Rafael Delgado, autor de La Calandria (1890).

Las novelas del argentino Eugenio Cambaceres y del mexicano Federico Gamboa ya se inscriben en el naturalismo. Los temas sociales se encuentran en las novelas de los chilenos Luis Orrego Luco y Baldomero Lillo.

Entre 1915 y 1916, se publicó Los de abajo, la primera gran obra de la literatura sobre la Revolución mexicana, escrita por Mariano Azuela. Aunque al principio no fue bien recibida, se la consideró un ejemplo de lo que la literatura de México debía ser.

¿Cómo terminó el realismo literario?

Al final de su desarrollo, cuando sus ideas iniciales se agotaron y las obras artísticas ya no ofrecían novedad, el realismo literario se dividió en varias corrientes. Estas corrientes renovaron o modificaron sus principios, ya sea desarrollando una de sus ramas, exagerando sus ideas, evitándolas y adoptando las opuestas, o mezclándolas. Esto dio lugar al Postromanticismo, que se caracterizó por ideas menos racionales, el deseo de escapar de la realidad y un fuerte sentimiento contra la clase media.

Las corrientes más importantes que surgieron de esta descomposición fueron:

- El naturalismo: Exageró y organizó al máximo los principios del realismo, como explicó el escritor francés Émile Zola. La novela se convirtió casi en un documento social, una fotografía de su época, e investigó no solo los ambientes de la clase media, sino también los de los trabajadores y los grupos marginados. De aquí también surgió un tipo de teatro con un fuerte mensaje social.

- El espiritualismo: Evitó los principios del realismo y se interesó por lo que este había dejado de lado: la religión, el espíritu, el alma de las personas, lo tradicional y lo rural. A esta corriente llegaron, al final de su etapa realista, escritores como León Tolstói y Benito Pérez Galdós.

- El posromanticismo propiamente dicho: En la segunda mitad del siglo XIX, mezcló en diferentes proporciones el realismo y el romanticismo, sin lograr superar la contradicción entre ambos. La novela Madame Bovary, de Flaubert, es un ejemplo de esta corriente. Otros escritores postrománticos fueron Robert Louis Stevenson y Arthur Conan Doyle.

- La novela psicológica: De las descripciones detalladas del exterior en el realismo, se pasó a las descripciones internas. El narrador que lo sabía todo (omnisciente) dio paso al monólogo interior. Ya en el siglo XX, la novela psicológica se centró en un aspecto específico del realismo: una vez agotada la descripción física de los entornos, la atención se puso en los personajes, y lo único que interesaba era su forma de pensar. Esto se ve en el impresionismo de Marcel Proust y en los personajes de Henry James. El novelista se esforzaba por describir con el máximo detalle los cambios en la conciencia, usando técnicas como el monólogo interior y el estilo indirecto libre. Maestros de este arte fueron Virginia Woolf y James Joyce.

- El simbolismo: Se manifestó sobre todo en la poesía (Charles Baudelaire, Paul Verlaine) y el teatro (Maurice Maeterlinck).

- El esteticismo, el decadentismo, el parnasianismo, el prerrafaelismo y el modernismo.

La novela realista empezó a ser menos popular frente a otros géneros más de evasión, como la novela de aventuras, la novela de ciencia ficción, la novela psicológica, la novela policiaca y la novela histórica. Todas las corrientes del postromanticismo desaparecieron con la "crisis de fin de siglo" y la llegada de las vanguardias en 1909 con el futurismo.

Galería de imágenes

-

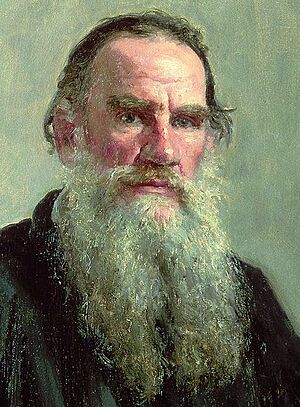

Stendhal, retrato de Olaf Johan Södermark (1840)

Véase también

En inglés: Literary realism Facts for Kids

En inglés: Literary realism Facts for Kids

- Novela realista

- Novela de tesis

- Obra de tesis

- Naturalismo

- Literatura del siglo XIX

- Verismo