Juana Inés de la Cruz para niños

Datos para niños Sor Juana Inés de la Cruz |

||

|---|---|---|

|

||

| Información personal | ||

| Nombre de nacimiento | Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana | |

| Apodo | La Décima Musa | |

| Otros nombres | Juana de Asbaje | |

| Nacimiento | 12 de noviembre del 1648/1651 San Miguel Nepantla, Reino de México, Nueva España |

|

| Fallecimiento | 17 de abril de 1695 Ciudad de México, Reino de México, Nueva España |

|

| Causa de muerte | Epidemia, posiblemente tifus exantemático epidémico. | |

| Sepultura | Convento de San Jerónimo | |

| Religión | catolicismo | |

| Lengua materna | español | |

| Información profesional | ||

| Ocupación | escritora y monja | |

| Años activa | Siglo XVII | |

| Movimiento | Barroco | |

| Lengua literaria | español y náhuatl | |

| Géneros | lírica, dramaturgia y prosa | |

| Obras notables | El divino Narciso Los empeños de una casa Primero sueño Neptuno alegórico Respuesta a Sor Filotea de la Cruz |

|

| Orden religiosa | Orden de San Jerónimo | |

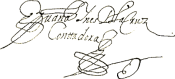

| Firma | ||

|

||

Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana (nacida en San Miguel Nepantla, Tepetlixpa, el 12 de noviembre de 1648 o 1651, y fallecida en la Ciudad de México el 17 de abril de 1695), es más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje. Fue una monja de la Orden de San Jerónimo y una destacada escritora de la Nueva España (lo que hoy es México). Se le considera una de las figuras más importantes del Siglo de Oro de la literatura en español. También incluyó el náhuatl clásico en su poesía.

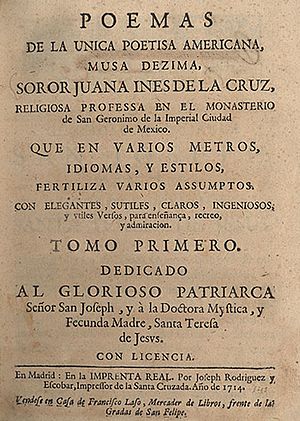

Muchos la llamaron la décima musa por su gran talento. Escribió lírica (poesía), auto sacramental (obras de teatro religiosas) y teatro en general, además de prosa. Aprendió a leer y escribir desde muy pequeña. Formó parte de la corte de Antonio Sebastián de Toledo Molina y Salazar, el marqués de Mancera y virrey de la Nueva España. En 1669, buscando más conocimiento, decidió entrar a un convento.

Sus principales protectores fueron los virreyes De Mancera, el arzobispo virrey Payo Enríquez de Rivera y los marqueses de la Laguna de Camero Viejo, quienes también fueron virreyes. Ellos ayudaron a publicar los dos primeros tomos de sus obras en España. Gracias a Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche, obispo de Yucatán, se pudo conocer la obra que Sor Juana tenía sin publicar. Sor Juana falleció el 17 de abril de 1695 en el Convento de San Jerónimo, a causa de una epidemia.

Sor Juana Inés de la Cruz, junto con Bernardo de Balbuena, Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza y Góngora, tuvo un lugar muy importante en la literatura de la Nueva España. Su poesía es parte del barroco español de su época. La mitad de su obra es poesía, donde se mezclan la cultura de la Nueva España, el estilo de Góngora y el de Quevedo y Calderón.

Las obras de teatro de Sor Juana van desde temas religiosos hasta los más cotidianos. Sus obras más conocidas en este género son Amor es más laberinto, Los empeños de una casa y varios autos sacramentales que se presentaban en la corte.

Contenido

Biografía de Sor Juana Inés de la Cruz

¿Cuándo nació Sor Juana?

Hasta mediados del siglo XX, se creía que Sor Juana había nacido el 13 de noviembre de 1651, según su primer biógrafo, Diego Calleja. Sin embargo, en 1952, se encontró un acta de bautismo que podría ser de ella, y que indicaba que fue bautizada el 5 de diciembre de 1648.

Algunos expertos, como Octavio Paz y Antonio Alatorre, aceptan esta nueva fecha. Otros, como Georgina Sabat de Rivers, creen que las pruebas no son suficientes y que el acta podría ser de otra persona. La fecha exacta de su nacimiento sigue siendo un tema de debate entre los historiadores.

Sus primeros años de vida

Juana Inés fue la segunda de tres hijas de Pedro de Asuaje y Vargas Machuca e Isabel Ramírez de Santillana. Sus padres no estaban casados.

Su madre, Isabel Ramírez, era hija de Pedro Ramírez de Santillana. La familia se mudó a San Miguel Nepantla, a una hacienda llamada “La Celda”. Allí nació Juana Inés. Poco después, su madre se separó de Pedro de Asuaje y tuvo otros tres hijos con otra persona.

Juana Inés pasó su infancia en lugares como Amecameca, Yecapixtla, Panoaya y Nepantla. En las haciendas de su abuelo, aprendió náhuatl con los habitantes del lugar. Se dice que aprendió a leer y escribir a los tres años, observando las lecciones de su hermana mayor.

Desde pequeña, le encantaba leer. Descubrió la biblioteca de su abuelo y se aficionó a los libros. Leyó a los autores clásicos griegos y romanos, y aprendió sobre la teología de su tiempo. Su deseo de saber era tan grande que quiso ir a la Universidad disfrazada de hombre, ya que las mujeres no podían asistir. Se cuenta que si no aprendía una lección, se cortaba un pedazo de su propio cabello. A los ocho años, ganó un libro por un poema que escribió.

Su adolescencia y la corte

Juana Inés vivió con su tía María Ramírez y su esposo Juan de Mata por unos ocho años. Entre 1664 y 1665, entró a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera. La virreina, Leonor de Carreto, se convirtió en una de sus grandes protectoras.

En la corte, Juana Inés era conocida por su inteligencia. Se dice que un grupo de sabios la evaluó por orden del virrey, y ella superó el examen con excelentes resultados. La corte era un lugar de mucha cultura, donde se reunían teólogos, filósofos, matemáticos e historiadores. Allí, como dama de compañía de la virreina, Juana desarrolló su intelecto y su talento para escribir. Escribía poemas y elegías que eran muy apreciados.

Su vida en el convento

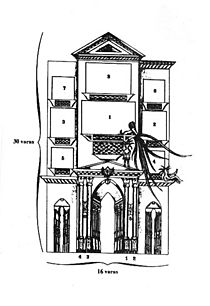

A finales de 1666, el padre Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, le propuso entrar a una orden religiosa, ya que Juana no quería casarse. Aprendió latín rápidamente. Después de un intento fallido con las carmelitas, cuya vida era muy estricta, ingresó en la Orden de San Jerónimo. Allí la disciplina era más relajada, y tenía una celda de dos pisos y sirvientas.

En este convento, Sor Juana pudo estudiar, escribir, organizar reuniones y recibir visitas, como las de Leonor de Carreto, quien siguió siendo su amiga. Muchos creen que su decisión de entrar al convento se debió a una desilusión amorosa, pero ella siempre dijo que solo la vida monástica le permitiría dedicarse a sus estudios.

En 1673, el virrey de Mancera y su esposa dejaron su cargo. Leonor de Carreto falleció en el camino a Veracruz. Sor Juana le dedicó varias elegías, como «De la beldad de Laura enamorados», donde Laura era el seudónimo de la virreina.

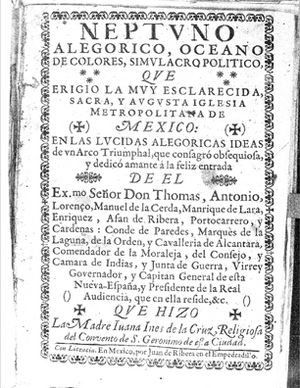

En 1680, Tomás de la Cerda y Aragón se convirtió en el nuevo virrey. A Sor Juana se le encargó diseñar el arco triunfal para su entrada a la capital, y para ello escribió su famoso Neptuno alegórico. Esto impresionó a los nuevos virreyes, quienes le ofrecieron su protección, especialmente la virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes. La virreina era muy cercana a Sor Juana y llevó sus escritos a España para que se publicaran.

El confesor de Sor Juana, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, le reprochaba que se dedicara tanto a temas no religiosos. Por eso, y con el apoyo de la marquesa de la Laguna, Sor Juana decidió cambiar de confesor.

El tiempo en que el marqués de la Laguna fue virrey (1680-1686) fue la época más productiva de Sor Juana. Escribió poemas religiosos y no religiosos, villancicos para fiestas, autos sacramentales (El divino Narciso, El cetro de José y El mártir del sacramento) y dos comedias (Los empeños de una casa y Amor es más laberinto). También administró el convento y realizó experimentos científicos.

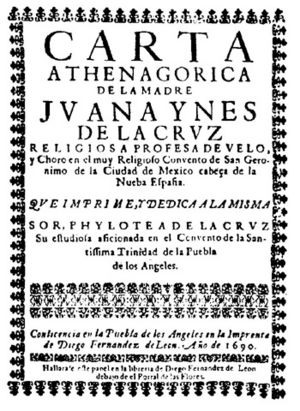

Entre 1690 y 1691, se vio envuelta en una discusión religiosa. Había criticado en privado un sermón del predicador jesuita António Vieira. El obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, publicó su crítica sin su permiso, con el título de Carta atenagórica. El obispo le aconsejó a Sor Juana que dejara de escribir sobre temas "humanos" y se dedicara solo a los "divinos". Esto hizo que Sor Juana escribiera la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde defendió con fuerza el derecho de las mujeres a la educación y al conocimiento.

Últimos años y fallecimiento

Entre 1692 y 1693, comenzó la última etapa de la vida de Sor Juana. Sus amigos y protectores habían fallecido, y diez monjas de su convento murieron. En la Nueva España, había problemas y epidemias.

Alrededor de 1693, Sor Juana dejó de escribir y se dedicó más a las actividades religiosas. No se sabe con certeza por qué cambió. Algunos creen que fue por una mayor entrega a la fe. Otros piensan que fue obligada a dejar de escribir y a dedicarse a las tareas que las autoridades religiosas consideraban apropiadas para una monja. No hay pruebas definitivas, pero sí se sabe de la controversia que causó su Carta atenagórica. Su propia penitencia se ve en su firma en el libro del convento: «yo, la peor del mundo», una de sus frases más famosas.

A principios de 1695, una epidemia afectó a la capital y especialmente al Convento de San Jerónimo. Sor Juana ayudó a cuidar a las monjas enfermas y también cayó enferma. Falleció el 17 de abril de 1695. Fue enterrada el mismo día en el convento. En 1978, se encontraron sus supuestos restos en la Ciudad de México, aunque su autenticidad nunca pudo confirmarse del todo.

Obras destacadas de Sor Juana

Sor Juana escribió muchas obras de teatro. Su comedia más famosa es Los empeños de una casa, que recuerda a las obras de Lope de Vega. Otra obra teatral conocida es Amor es más laberinto, donde creó personajes fuertes como Teseo. Sus tres autos sacramentales (obras religiosas) muestran su lado teológico: El mártir del sacramento, El cetro de José y El divino Narciso.

También es muy importante su poesía, que es casi la mitad de su trabajo. Incluye poemas de amor, poemas para eventos especiales y composiciones dedicadas a personajes de la época. Otros trabajos notables son sus villancicos y el tocotín, un tipo de canción que mezclaba español con lenguas indígenas. Se sabe que escribió un tratado de música llamado El caracol, pero no se ha encontrado.

Ella decía que casi todo lo que escribía era por encargo, y que la única obra que redactó por gusto propio fue Primero sueño.

Temas en sus obras

En sus comedias, Sor Juana creaba historias complejas llenas de enredos, malentendidos y giros inesperados, que siempre se resolvían bien para los personajes buenos. Se enfocaba en los problemas de las familias, como en Los empeños de una casa.

Uno de sus grandes temas es el análisis del amor verdadero y la importancia del valor y la virtud, como se ve en Amor es más laberinto. También es notable cómo presenta a la mujer como un personaje fuerte, capaz de influir en los demás y en su propio destino, a pesar de las limitaciones de la sociedad de su tiempo.

Sor Juana también imitaba la poesía de Luis de Góngora, especialmente en sus Soledades. Su ambiente poético es a menudo nocturno y complejo. En Primero sueño y en toda su poesía, usa muchas formas de expresión clásicas.

En su Carta atenagórica, refutó las ideas de un sermón del jesuita António Vieira. Usó la lógica y argumentos precisos, con un lenguaje elocuente.

Cuando el obispo de Puebla la criticó por su Carta atenagórica, ella no dudó en responder. En la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, se ve su libertad de pensamiento y su deseo de tener un estilo propio. En esta obra, defendió el derecho de las mujeres a la educación.

Estilo de escritura

El estilo principal de sus obras es el barroco. Sor Juana usaba mucho los retruécanos (juegos de palabras), convertía sustantivos en verbos y viceversa, y usaba muchos adjetivos. Era una maestra del soneto y del "concepto" barroco (ideas ingeniosas).

Su poesía, que marca el final del barroco español, usa todos los recursos de los grandes poetas del Siglo de Oro. Para darle un toque nuevo a su poesía, introdujo algunas innovaciones. La poesía de Sor Juana se basa en tres pilares: la versificación (cómo se construyen los versos), las alusiones mitológicas y el hipérbaton (cambiar el orden de las palabras en una oración).

Expertos como Tomás Navarro Tomás han dicho que Sor Juana logró un dominio innovador del verso, similar al de Lope de Vega o Quevedo. En su poesía, también usó la mitología como fuente, al igual que muchos poetas del Renacimiento y el Barroco. Su profundo conocimiento de los mitos se ve en muchos de sus poemas.

El hipérbaton, muy usado en su época, alcanza su máximo esplendor en El sueño, una obra llena de sintaxis compleja. Rosa Perelmuter señala que Sor Juana llevó la literatura barroca a su punto más alto en la Nueva España. Su obra refleja la ideología barroca: plantea problemas de la vida con una intención de enseñar, usando temas conocidos como el "desengaño" (la idea de que la vida es una ilusión). También presenta elementos como el carpe diem (aprovechar el momento), el triunfo de la razón sobre la belleza física y la limitación del conocimiento humano.

La prosa de Sor Juana está formada por oraciones cortas e independientes. Predomina la yuxtaposición (poner ideas juntas sin nexos) y la coordinación (unir ideas con conjunciones simples). Esto hace que su prosa sea profunda y compleja en su significado y en su sintaxis.

Fuentes de inspiración

Sor Juana era muy hábil tanto en la comedia de enredos (como Los empeños de una casa) como en los autos sacramentales. Sin embargo, sus obras casi no tratan temas del romancero popular, limitándose a la comedia y a asuntos mitológicos o religiosos. Se sabe que imitaba a grandes autores del Siglo de Oro. Por ejemplo, en uno de sus poemas, presenta a la Virgen como una especie de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, salvando a las personas. Su admiración por Góngora se ve en la mayoría de sus sonetos y, sobre todo, en Primero sueño. La gran influencia de Calderón de la Barca se nota en títulos como Los empeños de una casa (similar a Los empeños de un ocaso de Calderón) y El divino Narciso (similar a El divino Orfeo de Calderón).

Su formación era la de una teóloga, como Calderón, o la de un fraile, como Tirso. Tomaba sus temas de diversas fuentes: la mitología griega, las leyendas religiosas prehispánicas y la Biblia. También se ha señalado que observaba las costumbres de su tiempo, lo que se ve en obras como Los empeños de una casa.

Personajes en sus obras

La mayoría de sus personajes son de la mitología. No hay muchos personajes de la vida cotidiana. En sus obras, destaca la forma en que describe a los personajes femeninos. Muchas veces son las protagonistas, siempre inteligentes y capaces de manejar su destino, a pesar de las dificultades que enfrentaban las mujeres en la sociedad barroca. Ezequiel A. Chávez señala que en sus obras de teatro, los personajes masculinos son fuertes, mientras que las mujeres, que al principio son bellas y capaces de amar, terminan siendo ejemplos de virtud, firmeza y valor.

Los autos sacramentales de Sor Juana, como El cetro de José, incluyen muchos personajes reales (José y sus hermanos) e imaginarios (como la personificación de virtudes). El patriarca José aparece como una figura que representa a Cristo en Egipto.

¿Fue Sor Juana una feminista?

Desde la perspectiva actual, muchos ven a Sor Juana como una figura importante para el feminismo. La académica Dorothy Schons la llamó "la primera feminista del Nuevo Mundo".

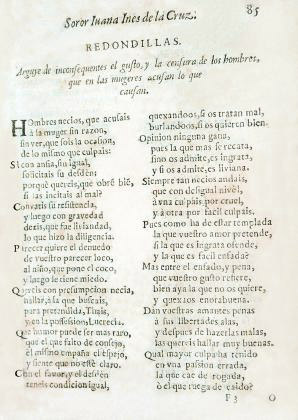

Dos textos son especialmente importantes para esta idea: Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde defiende el derecho de la mujer a la educación y al conocimiento, y la redondilla Hombres necios, donde critica la hipocresía de los hombres de su época.

Algunos expertos, como Antonio Alatorre, creen que la redondilla Hombres necios no es feminista, sino una crítica a la hipocresía de los hombres seductores, algo que ya existía en la literatura. La Respuesta solo pide el derecho a la educación para las mujeres, pero dentro de las costumbres de la época. Es una defensa personal de su derecho a saber.

Otros autores, como Stephanie Marrim, dicen que no se puede hablar de feminismo en la obra de Sor Juana, porque ella solo se defendía a sí misma, no a todas las mujeres. Sin embargo, la mayoría de los filólogos (expertos en textos) están de acuerdo en que Sor Juana defendió la igualdad de los sexos y el derecho de la mujer a aprender. Alatorre la reconoce como "la pionera indiscutible (al menos en el mundo hispanohablante) del movimiento moderno de liberación femenina".

Rosa Perelmuter analiza cómo la poesía de Sor Juana defiende los derechos de la mujer, sus experiencias personales y un cierto rechazo hacia los hombres. Perelmuter concluye que Sor Juana usaba una "voz neutra" en su poesía para que fuera mejor recibida.

Según Patricia Saldarriaga, Primero sueño, el poema más famoso de Sor Juana, incluye referencias a procesos biológicos femeninos como la menstruación o la lactancia. En la literatura medieval, se creía que el flujo menstrual alimentaba al feto y luego se convertía en leche materna. Sor Juana usa esto para resaltar el papel importante de la mujer en el ciclo de la vida, conectándolo con un don divino.

Marcelino Menéndez Pelayo y Octavio Paz consideran que la obra de Sor Juana rompe con lo que se esperaba de la literatura escrita por mujeres. Ella se sumerge en temas de conocimiento y ciencia, que no eran comunes para las mujeres de su tiempo, y a menudo escribe en términos científicos, no solo religiosos.

Obras importantes

Obras de teatro

Además de las dos comedias mencionadas (Los empeños de una casa y Amor es más laberinto, escrita con Juan de Guevara), se cree que Sor Juana pudo haber terminado una comedia de Agustín de Salazar llamada La segunda Celestina. En los años 90, Guillermo Schmidhuber encontró un final diferente para esta obra y propuso que Sor Juana lo había escrito. Algunos expertos, como Octavio Paz, aceptan esta idea, mientras que otros, como Antonio Alatorre, la han rechazado.

La segunda Celestina

Esta comedia se iba a presentar para el cumpleaños de la reina Mariana de Habsburgo en 1675, pero su autor, Agustín de Salazar y Torres, falleció antes de terminarla. Schmidhuber sugirió en 1989 que un final anónimo de la comedia podría ser de Sor Juana. La obra fue publicada en 1990 por Octavio Paz, quien le atribuyó la autoría a Sor Juana.

Los empeños de una casa

Los empeños de una casa|l1=Los empeños de una casa Se presentó por primera vez el 4 de octubre de 1683, durante las celebraciones por el nacimiento del hijo del virrey. La historia trata sobre dos parejas que se aman pero no pueden estar juntas. Esta comedia de enredos es una de las obras más importantes de la literatura hispanoamericana de esa época. Una de sus características es que la mujer es el centro de la historia, un personaje fuerte y decidido que expresa los deseos de la monja. Doña Leonor, la protagonista, es un ejemplo de esto.

Se considera una de las obras cumbre de Sor Juana y de toda la literatura de la Nueva España. La forma en que maneja la intriga y las relaciones de pareja la hacen una obra única en el teatro colonial.

Amor es más laberinto

Amor es más laberinto|l1=Amor es más laberinto Se estrenó el 11 de febrero de 1689, durante las celebraciones por la llegada del virrey Gaspar de la Cerda y Mendoza. Fue escrita en colaboración con fray Juan de Guevara, amigo de la poetisa, quien solo escribió la segunda parte.

La historia se basa en un conocido mito griego: Teseo, héroe de Creta, lucha contra el Minotauro y despierta el amor de Ariadna y Fedra. Sor Juana presenta a Teseo como el héroe ideal del barroco. Al vencer al Minotauro, Teseo no se vuelve orgulloso, sino que reconoce su humildad.

Autos sacramentales

Auto sacramental Los autos sacramentales son obras de teatro religiosas. Sor Juana escribió tres por encargo de la corte de Madrid: El divino Narciso, El cetro de José y El mártir del sacramento. Sus temas abordan la colonización europea de América. Sor Juana usó recursos del teatro de Pedro Calderón de la Barca para crear pasajes poéticos muy bellos.

El divino Narciso

El divino Narciso (auto)|l1=El divino Narciso Es el auto sacramental más conocido y original de Sor Juana, publicado en 1689. Representa la cumbre de este género. En El divino Narciso, Sor Juana usa poesía y drama para dar vida a sus personajes. El divino Narciso, que representa a Jesucristo, está enamorado de su propia imagen, y a partir de ahí se desarrolla toda la historia.

La obra hace referencia a la conquista de América y a las tradiciones de los pueblos indígenas, un tema poco común en la literatura de su tiempo. Sor Juana usa un rito azteca, el tocotín, en honor a Huitzilopochtli para introducir la veneración a la Eucaristía y conectar las creencias precolombinas con el catolicismo. Es una de las primeras obras en mostrar la conversión de un grupo de personas al cristianismo, ya que el teatro europeo solía mostrar solo conversiones individuales.

Los personajes son figuras alegóricas de la mitología griega y, en menor medida, de la Biblia. Naturaleza Humana, la protagonista, habla con Sinagoga y Gentilidad, y se enfrenta a Eco y Soberbia. Narciso, el pastor divino, representa a Cristo.

El cetro de José

El cetro de José|l1=El cetro de José No se sabe cuándo se compuso, pero se publicó en 1692. Al igual que El divino Narciso, El cetro de José usa la América precolombina para contar una historia con elementos bíblicos y mitológicos. El tema de los sacrificios humanos aparece de nuevo, como una imitación de la Eucaristía. A pesar de esto, Sor Juana muestra aprecio por los indígenas y los frailes misioneros que llevaron el cristianismo a América. Esta obra también es pionera en mostrar conversiones colectivas al cristianismo.

El mártir del sacramento

El mártir del sacramento|l1=El mártir del sacramento Trata sobre el martirio de San Hermenegildo, un príncipe visigodo que murió por negarse a adorar una hostia arriana. El lenguaje es sencillo, aunque con algunos términos técnicos. Es una obra que describe las costumbres de la época. Sor Juana trata un tema que es a la vez hagiográfico (vida de santos) e histórico. Busca fortalecer la figura de San Hermenegildo como modelo de virtudes cristianas.

Poesía

Poesía de amor y amistad

En algunos de sus sonetos, Sor Juana presenta una visión del amor donde el ser amado es virtuoso y el amante rechazado tiene todos los defectos. Algunos críticos han visto en esto un reflejo de un amor no correspondido en sus tiempos en la corte, pero esta idea no es aceptada por todos los estudiosos.

La poesía de amor de Sor Juana sigue la tradición de los modelos medievales y renacentistas que evolucionaron en el Barroco. Así, en su obra se encuentran las típicas oposiciones de Petrarca, las quejas del amor cortés, y las ideas de León Hebreo y Baltasar Castiglione.

Sus poemas de amor se pueden clasificar en tres grupos: de amistad, personales y sobre situaciones de amor. En la poesía de Sor Juana, por primera vez, la mujer deja de ser un elemento pasivo en la relación amorosa y expresa sus sentimientos.

Los poemas de amistad o cortesanos están dedicados, en su mayoría, a su gran amiga y protectora, la marquesa de la Laguna, a quien llamaba "Lisi". Son poemas de carácter neoplatónico, donde el amor es puramente espiritual, una hermandad de almas. La idealización de la mujer, que el neoplatonismo tomó del amor cortés medieval, se ve en la alabanza continua de la belleza de la marquesa.

En los otros dos grupos de poemas, Sor Juana analiza diversas situaciones de amor, algunas muy personales. En muchos de sus poemas, Sor Juana compara la pasión (un impulso íntimo) con la razón (que para ella representa el amor puro y desinteresado).

Primero sueño

Primero sueño|l1=Primero sueño

Es su poema más importante, según los críticos. Sor Juana dijo que fue la única obra que escribió por gusto. Se publicó en 1692. El título original que ella le dio fue solo El Sueño. El poema es el más largo de Sor Juana, con 975 versos. Su tema es sencillo, pero presentado con gran complejidad: el potencial intelectual del ser humano. Para convertir esto en poesía, usa dos recursos: el alma abandona el cuerpo, en un ambiente de sueño.

Las fuentes literarias de Primero sueño son variadas, incluyendo obras de Cicerón, Séneca, Francisco de Trillo y Figueroa, San Buenaventura y Atanasio Kircher, además de las obras de Góngora.

El poema comienza con el anochecer y el sueño de la naturaleza y del hombre. Luego describe las funciones del cuerpo humano y el intento fallido del alma de comprenderlo todo. Ante esto, el alma usa el método deductivo, y Sor Juana hace muchas referencias al conocimiento humano. El deseo de conocimiento se mantiene, aunque se reconoce la limitada capacidad humana para entender la creación. La parte final narra el despertar de los sentidos y el triunfo del día sobre la noche.

Esta obra es la que mejor refleja el carácter de Sor Juana: apasionada por las ciencias y las humanidades, un rasgo que podría anticipar la Ilustración. Octavio Paz afirmó que Primero sueño es una obra absolutamente original en la literatura española de los siglos XVI y XVII.

El "Primero sueño" es un poema único en la poesía del Siglo de Oro porque une poesía y pensamiento de una manera compleja y filosófica. Se inspira en la tradición mística para decir que el ser humano, a pesar de sus limitaciones, tiene una "chispa" de intelecto que participa de lo divino. La noche en el poema es un espacio ideal para que el alma se acerque a lo divino. Las aves nocturnas, asociadas con la diosa Minerva y la sabiduría, representan la sabiduría de la noche.

La búsqueda del conocimiento

La primera forma de intentar acceder a esa "Causa primera" (Dios) de la que habla Sor Juana es cuando todas las cosas se presentan "en un solo golpe de vista". Esto ocurre en el sueño, donde el contenido de la memoria se libera de las exigencias del cuerpo.

Sor Juana buscaba un conocimiento completo de las cosas. Al darse cuenta de que la intuición no era suficiente, adoptó el método de Aristóteles, que consiste en partir de las cosas particulares para luego elevarse a una visión total.

La fantasía y el entendimiento

El entendimiento no trabaja directamente con las cosas, sino con imágenes que se guardan en la memoria. Aristóteles decía que entre el alma y el cuerpo debe haber algo que los conecte. La imaginación transforma los mensajes de los sentidos en "fantasmas" (imágenes) que el alma puede percibir. El alma no puede comprender nada sin estas imágenes.

Otros poemas

Gran parte de la poesía de Sor Juana son poemas para ocasiones especiales, creados para eventos sociales donde se elogiaba a los anfitriones. Son poemas festivos que engrandecían situaciones cotidianas. Reflejan una sociedad basada en la Iglesia y la Corte.

En ellos, Sor Juana usa muchos recursos poéticos: imágenes sorprendentes, palabras cultas, referencias religiosas, juegos de conceptos y recursos de sintaxis que recuerdan a Góngora.

También escribió poesía divertida y satírica. La burla de uno mismo era común en el barroco, y Sor Juana participó en esta corriente con muchos poemas humorísticos. Su sátira a los «hombres necios» es el más conocido de sus poemas. Octavio Paz señala que este poema fue un punto de inflexión, ya que por primera vez una mujer hablaba por sí misma, defendía a su género y acusaba a los hombres de los mismos defectos que ellos atribuían a las mujeres.

Durante su vida, Sor Juana compuso dieciséis poemas religiosos, una cantidad pequeña que sorprende por su poco interés en temas religiosos. La mayoría eran obras para ocasiones específicas, pero hay tres sonetos donde la poetisa plantea la relación del alma con Dios de una manera más humana y afectuosa.

Prosa

Neptuno alegórico

Neptuno alegórico|l1=Neptuno alegórico

Fue escrito para celebrar la entrada del virrey marqués de la Laguna en la capital el 30 de noviembre de 1680. Sor Juana también publicó un largo poema explicando el arco. La obra tiene tres partes principales: la «Dedicatoria», «Razón de la fábrica» y «Explicación del arco».

En los cuadros y estatuas de este arco de triunfo se representaban las virtudes del nuevo virrey, usando la figura de Neptuno. La obra fue muy bien recibida en la sociedad de la Nueva España.

Para Paz, la obra, además de estar influenciada por Atanasio Kircher, conecta la veneración religiosa del antiguo Egipto con el cristianismo de la época. Esta obra también causó el enojo de Antonio Núñez de Miranda, confesor de la poetisa. Se cree que el prelado estaba celoso del prestigio que Sor Juana ganaba en la corte, lo que afectó su relación.

Carta atenagórica

Carta atenagórica|l1=Carta atenagórica Fue publicada en noviembre de 1690 en Puebla de Zaragoza, por el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz. "Atenagórica" significa «digna de la sabiduría de Atenea». La carta es una crítica a un sermón del portugués António Vieira sobre las virtudes de Cristo.

Esta carta marca el inicio del fin de la producción literaria de Sor Juana. Poco después, en 1693, Sor Juana escribiría obras para agradecer a Dios.

En sus conclusiones, Sor Juana sostiene que los dogmas y las doctrinas son producto de la interpretación humana, que nunca es perfecta. Como en la mayoría de sus textos, la interpretación de temas religiosos se convierte en un juego de ingenio.

En marzo de 1691, como continuación de esta carta, Sor Juana escribió la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde se defiende argumentando que su amplio conocimiento en varias áreas es suficiente para que se le permita hablar de temas religiosos, que no deben ser solo para hombres.

Es uno de los textos más complejos de Sor Juana. Originalmente se tituló Crisis de un sermón, pero al publicarse en 1690, Fernández de Santa Cruz le dio el nombre de Carta atenagórica.

Respuesta a Sor Filotea de la Cruz

Respuesta a Sor Filotea de la Cruz|l1=Respuesta a Sor Filotea de la Cruz Fue escrita en marzo de 1691, como respuesta a las críticas de Fernández de Santa Cruz, quien usó el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. El obispo le decía que ninguna mujer debía esforzarse por aprender de ciertos temas filosóficos. En su defensa, Sor Juana menciona a varias mujeres sabias, como Hipatia, una filósofa. Escribe sobre sus intentos fallidos y el dolor que le causó su pasión por el conocimiento, pero acepta que es mejor tener un interés por las letras que por algo peor. También justifica su amplio conocimiento en lógica, retórica, física e historia, como algo necesario para entender las Sagradas Escrituras.

La Carta de Sor Filotea muestra la admiración del obispo de Puebla por Sor Juana, pero también le reprocha que no debe usar su gran talento en temas no religiosos, sino solo en temas divinos. Aunque no se opone a la educación de la mujer, sí expresa su desacuerdo con la falta de obediencia que algunas mujeres educadas podrían mostrar. Finalmente, le recomienda a la monja seguir el ejemplo de otros escritores religiosos.

Sor Juana está de acuerdo con Sor Filotea en que debe mostrar obediencia y que nada justifica prohibirle escribir versos. Afirma que no ha escrito mucho sobre la Escritura porque no se considera digna. También desafía a Sor Filotea y a sus enemigos a que le muestren un poema suyo que sea inapropiado. Su poesía no puede calificarse de indecente.

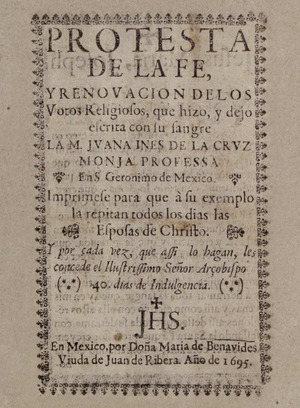

Protesta de la fe

Protesta de la fe y renovación de los votos religiosos que hizo, y dejó escrita con su sangre la madre Juana Inés de la Cruz monja profesa en San Gerónimo de México, es una obra de 1695. En ella, Sor Juana Inés de la Cruz reafirma su fe en Cristo, instando a amarlo sobre todas las cosas y a darlo todo por él. Esta obra muestra la importancia de su devoción a Jesucristo en su vida.

Loas

Sor Juana publicó doce loas, que son obras de tono culto, de unos 500 versos. Incluían alabanzas a personajes de la época, como Carlos II y su familia. Se presentaban con gran lujo y tenían un tono muy adulador, como era común en la poesía culta del siglo XVII. La mayoría de las loas de Sor Juana, especialmente las religiosas, son composiciones de estilo elaborado y con ideas ingeniosas, con muchas formas de versos y gran claridad de pensamiento. Destaca la Loa de la Concepción.

Cinco loas fueron compuestas para los cumpleaños del rey Carlos II. En cada una, Sor Juana celebra al imperio español. Otra loa, más sencilla, hace muchas referencias mitológicas para celebrar el 6 de noviembre, cumpleaños del rey. El resto de estas loas, muy decorativas, celebran a Carlos usando alegorías y pasajes poéticos.

También escribió una loa a la reina consorte, María Luisa de Orleans, llena de juegos de palabras. Otra loa fue dedicada a la reina madre, Mariana de Austria.

A sus amigos y protectores, los marqueses de la Laguna y los condes de Gelve, también les dedicó varias loas. De nuevo, usa recursos mitológicos para alabar las virtudes de sus gobernantes. Su estilo se destaca por su habilidad para crear símbolos y comparaciones.

Villancicos

Los villancicos de Sor Juana, a diferencia de sus loas, son composiciones sencillas y populares que se cantaban en las iglesias durante las fiestas religiosas. Cada grupo de villancicos tenía un formato fijo de nueve composiciones.

Los villancicos celebran algún evento religioso con una variedad de tonos poéticos, desde lo culto hasta lo popular. Aunque solían incluir partes en latín, la pieza completa se inclinaba hacia lo popular para atraer al pueblo y generar alegría. Sor Juana, como otros artistas del barroco, dominaba la poesía popular, y sus villancicos lo demuestran, ya que supo captar y transmitir la alegría y los gustos sencillos de la gente.

En Los villancicos al glorioso San Pedro, Sor Juana presenta al apóstol como defensor de la justicia y la compasión. Otro villancico defiende a la Virgen María como protectora de la paz y el bien, y a Pedro Nolasco como libertador de los esclavos, mientras reflexiona sobre la situación de este grupo social. Otros villancicos importantes de Sor Juana son los Villancicos del Nacimiento, cantados en la Catedral de Puebla en la Nochebuena de 1689, y los de 1690 en honor a San José.

En 2008, Alberto Pérez-Amador Adam demostró que once de los villancicos atribuidos a Sor Juana no eran suyos, porque fueron musicalizados por otros compositores mucho antes. Sin embargo, se consideran parte de su obra porque ella los adaptaba para los ciclos de villancicos que le encargaban las catedrales.

Documentos biográficos

Se han encontrado varios documentos legales que son importantes para reconstruir la vida de Sor Juana. Algunos de ellos son:

- Solicitud de Juana Inés de la Cruz para hacer su testamento y renunciar a sus bienes (1669).

- Testamento y renuncia de bienes de Juana Inés de la Cruz (1669).

- Sor Juana Inés de la Cruz vende una esclava a su hermana (1684).

- Petición de Sor Juana Inés de la Cruz para invertir dinero en el convento (1691).

- Venta de una celda del convento a Sor Juana Inés de la Cruz (1692).

- Voto y juramento de la Inmaculada Concepción en el Convento de San Jerónimo (1686).

- Tres documentos en el Libro de Profesiones del Convento de San Jerónimo (1669, 1694).

- Documentos sobre las familias paterna y materna de Sor Juana, incluyendo su árbol genealógico.

Obras que se han perdido

Se sabe de algunas obras de Sor Juana que no se han publicado o que se han perdido. Entre ellas:

- Una Loa al Santísimo Sacramento que escribió a los ocho años.

- El Caracol, un tratado de música.

- El equilibrio moral, un manuscrito que tenía Carlos de Sigüenza y Góngora.

- Las súmulas, un texto de lógica.

- Otros escritos sobre temas religiosos.

- El final de un poema.

- El final de la comedia La segunda Celestina, que Agustín de Salazar y Torres dejó inconclusa.

- Muchas otras cartas y papeles que estaban en manos de amigos.

- Cartas con Diego Calleja y la Marquesa de la Laguna.

Ediciones de sus obras

Anexo:Bibliografía de Juana Inés de la Cruz

Ediciones antiguas

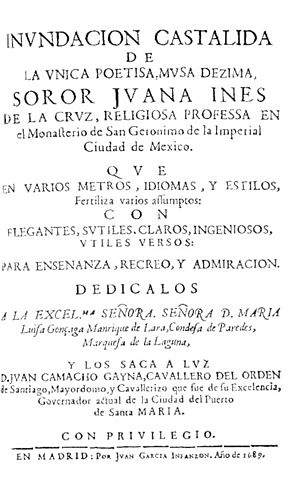

- Inundación castálida.... Madrid: Juan García Infanzón, 1689. Contiene 121 poemas, villancicos y el Neptuno alegórico.

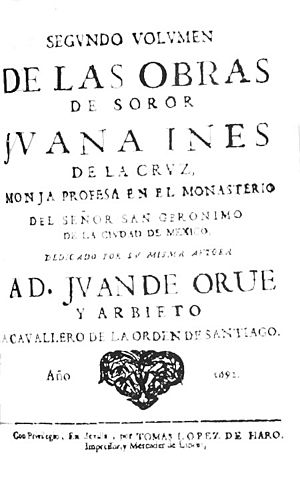

- Segundo tomo de las obras de sóror Juana Inés de la Cruz.... Sevilla, Tomás López de Haro, 1692. Incluye los autos sacramentales, la Carta atenagórica, Amor es más laberinto, Los empeños de una casa y setenta poemas más.

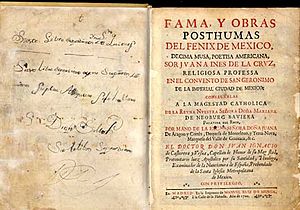

- Fama y obras póstumas del fénix de México.... Madrid: Manuel Ruiz de Murga, 1700. Contiene la Respuesta a Sor Filotea y varios poemas.

Ediciones modernas

Obras completas

- Obras completas, cuatro tomos, edición y notas de Alfonso Méndez Plancarte. México, Fondo de Cultura Económica, 1951-1957.

- Obras completas, prólogo y edición de Francisco Monterde. México: Porrúa, 1985.

Selecciones de obras

- Nocturna, mas no funesta. Poesía y cartas, edición prólogo y notas de Facundo Ruiz. Buenos Aires: Corregidor, 2014.

- Poesías escogidas, ed. Manuel Toussaint. México: Imprenta Victoria, 1916.

- Obras escogidas, ed. Manuel Toussaint. México: Cvltvra, 1928.

- Primero sueño, ed. Ermilo Abreu Gómez. Contemporáneos: tomo I, págs. 272-313 y II, págs. 46-54, México, 1928.

- Poesías completas, ed. popular revisada por Ermilo Abreu Gómez. México: Botas, 1940.

- Poesías escogidas, ed. Francisca Chica Salas. Buenos Aires: Estrada, 1940.

- Poesías selectas, ed. Ermilo Abreu Gómez. México: Botas, 1944 (2.ª ed. revisada y corregida, 1970).

- Poesía, teatro y prosa, ed. Antonio Castro Leal. México: Porrúa, 1948.

- Primero sueño, ed. de la Sección de Literatura Iberoamericana de la Universidad de Buenos Aires, con la colaboración de Juan Carlos Merlo, nota preliminar de Gerardo Moldenhauer. Buenos Aires: Imprenta de la Universidad, 1953.

- Obras escogidas, ed. Juan Carlos Merlo. Barcelona: Bruguera, 1968.

- Obras selectas, ed. Georgina Sabat de Rivers y Elias L. Rivers. Barcelona: Clásicos Noguer, 1976.

- Respuesta a Sor Filotea, ed. Grupo Feminista de Cultura. Barcelona: Laertes, 1979.

- Florilegio, ed. Elías Trabulse. México: Promexa, 1979.

- Inundación castálida, ed. Georgina Sabat de Rivers. Madrid: Castalia, 1982.

- Carta de Sor Juana Inés de la Cruz a su confesor: autodefensa espiritual, ed. Aureliano Tapia Méndez. Monterrey: Impresora Monterrey, 1986.

- El sueño, ed. Alfonso Méndez Plancarte. México: UNAM, 1989.

- Los empeños de una casa / Amor es más laberinto, ed. Celsa Carmen García Valdés. Madrid: Cátedra, 2010.

- Neptuno alegórico, ed. Vincent Marín, intr. de Electa Arenal. Madrid: Cátedra, 2009.

- Poesía lírica, ed. José Carlos González Boixo. Madrid: Cátedra, 1992.

Véase también

En inglés: Juana Inés de la Cruz Facts for Kids

En inglés: Juana Inés de la Cruz Facts for Kids