Historia de Veracruz de Ignacio de la Llave para niños

Este artículo te contará la historia de Veracruz de Ignacio de la Llave, un estado muy importante en México.

Contenido

Época prehispánica: Los primeros habitantes de Veracruz

Hace mucho tiempo, antes de la llegada de los españoles, tres grandes culturas vivieron en lo que hoy es el estado de Veracruz: los huastecos, los totonacas y los olmecas. Eran comunidades con costumbres y formas de vida similares.

Los huastecos vivieron en una zona que iba desde el sur de Tamaulipas hasta el río Cazones. Sus restos más antiguos se encontraron en Pánuco. En el centro del estado se asentaron los totonacas. Su centro ceremonial más importante fue El Tajín. Los olmecas se ubicaron en la parte sur del estado, cerca de Tabasco.

¿Quiénes fueron los olmecas?

Hay varias ideas sobre cómo surgió la civilización olmeca. Una de ellas sugiere que un grupo de personas llegó a Campeche. Luego se movieron por la costa hasta el actual territorio de Veracruz. Se establecieron cerca del río Coatzacoalcos y allí comenzaron a desarrollarse.

En San Lorenzo, un lugar olmeca muy importante (entre 1150 y 850 a. C.), se han encontrado pruebas de que adoraban a las montañas. Este sitio está en la cima de una meseta que se eleva 50 metros sobre el río Coatzacoalcos. En 1897, un topógrafo descubrió una gran estatua en el volcán San Martín Pajapan. Esta estatua, el Monumento 1 de San Martín Pajapan, es una obra de arte olmeca. Su presencia en la montaña muestra que el volcán era muy respetado. Los olmecas se esforzaron en llevar la escultura de 1200 kg hasta la cima.

Los olmecas valoraban mucho el jade. Lo trabajaban con gran habilidad. El jade que preferían era la jadeíta. Se cree que este material venía de la región del valle de Motagua, en Guatemala. En El Manatí, Veracruz, se encontraron objetos de jade de hace mucho tiempo (1500 a. C.).

En la zona olmeca se han encontrado lugares donde enterraban a sus muertos. Esto ocurrió en El Manatí, San Lorenzo y Loma del Zapote en Veracruz. También en La Venta, Tabasco. En El Manatí, se hallaron ofrendas como pelotas de hule y figuras de madera. También se encontraron restos de bebés.

¿Cómo vivían los totonacas?

La región entre el río Cazones y el río Papaloapan se conoce como el Totonacapan. Aquí vivieron los totonacas. Sus actividades principales eran la recolección, la caza, la pesca y el cultivo de maíz, frijol, chile, calabaza, aguacate y zapote. En la costa central del estado se han encontrado objetos de piedra, como yugos y "caritas sonrientes". El Tajín fue su centro ceremonial más importante. Estaba dedicado al Dios Huracán.

¿Qué sabemos de los huastecos?

El Huaxtecapan se encontraba en el norte de Veracruz. Se extendía desde el río Cazones hasta el río Soto la Marina en Tamaulipas. También abarcaba partes de Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla. Se piensa que los huastecos y los mayas estaban relacionados. Sus lenguas, construcciones y técnicas agrícolas eran parecidas. Los huastecos vivieron bastante aislados. Sin embargo, tuvieron contacto con pueblos nómadas del norte y con civilizaciones del sur.

Usaban las conchas de moluscos para hacer muchos objetos. Principalmente eran adornos y cosas para rituales. Entre ellos había collares, pendientes, pulseras y trompetas. También hacían anzuelos y herramientas para moler.

La Conquista Española en Veracruz

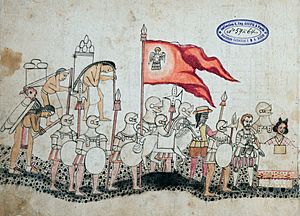

La llegada de los españoles a México ocurrió por lo que hoy es Veracruz. Ellos tomaron el control que antes tenían los aztecas sobre los pueblos de la región. Las primeras exploraciones españolas en Veracruz fueron lideradas por Juan de Grijalva, Alonso Dávila, Pedro de Alvarado y Francisco de Montejo.

Primeras exploraciones españolas

En 1518, la expedición de Juan de Grijalva navegó por los ríos Tonalá y Coatzacoalcos. Pedro de Alvarado exploró el río Papaloapan. Allí tuvieron contacto con pescadores de Tlacotalpan.

Llegaron a una isla donde encontraron un templo y cuatro personas que parecían haber sido sacrificadas. Por eso, llamaron al lugar Isla de Sacrificios. Luego desembarcaron en Chalchicueyecan. Allí, Grijalva preguntó por los sacrificios. El intérprete maya chontal, Francisco, dijo que los habían ordenado los colhuas. Pero se entendió mal y se creyó que el lugar se llamaba Ulúa. Como era 24 de junio, lo llamaron San Juan de Ulúa. En este lugar, los españoles intercambiaron oro con los totonacas. En ese momento, los totonacas estaban bajo el dominio de los mexicas.

Días después, llegaron embajadores del líder mexica Moctezuma Xocoyotzin. Intercambiaron regalos de forma pacífica. Grijalva se dio cuenta de que los mexicas dominaban la región y que los pueblos sometidos les temían. Pedro de Alvarado regresó a Cuba para informar a Diego Velázquez.

Francisco de Montejo exploró el norte. Descubrió los ríos Cazones y Nautla. Más adelante, en el río Pánuco, doce canoas con nativos huastecos atacaron a los españoles. Por eso, los capitanes decidieron regresar.

La llegada de Hernán Cortés

El 22 de abril de 1519, Hernan Cortés llegó a Chalchicueyecan, el lugar que Grijalva había llamado San Juan de Ulúa. Moctezuma había enviado regalos de oro y máscaras con turquesas, pensando que Cortés podría ser el dios Quetzalcóatl. Cortés les dio cuentas de vidrio y un casco. Este casco, para los mexicas, recordaba al dios de la guerra Huitzilopochtli.

Cortés organizó una carrera de caballos y disparos de cañón en la playa para impresionar a los embajadores. Los mensajeros fueron rápidamente a Tenochtitlan para informar a Moctezuma. Moctezuma se asustó y ya no estaba seguro de que fuera Quetzalcóatl. Pensó que podría ser Tezcatlipoca o Huitzilopochtli.

Moctezuma envió mensajes pidiendo a los españoles que se fueran y les dio más regalos. Pero esto solo hizo que los soldados quisieran más riquezas. Cortés y sus hombres se dieron cuenta de que el imperio era muy rico. También vieron que los pueblos sometidos no estaban contentos con el dominio mexica. Por eso, Cortés decidió avanzar hacia el interior.

La fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz

Entre el 5 y el 10 de julio de 1519, Cortés fundó la Villa Rica de la Vera Cruz. Esta ciudad eligió su propio gobierno, llamado cabildo. Esto era parte de un plan de Cortés para no depender de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Cortés fingió que quería regresar a Cuba. Pero sus amigos lo "convencieron" de quedarse y fundar una ciudad. Así, Cortés renunció a su cargo de capitán general de Velázquez. Luego, las nuevas autoridades de la Villa Rica lo "eligieron" capitán general de una nueva expedición. Esta expedición solo obedecería al rey de España.

Los nuevos gobernantes de la villa eran amigos de Cortés. Se escribió una carta al rey Carlos I el 10 de julio. En ella, el gobierno de la villa le informó al rey sobre la fundación de la ciudad. También le pidieron que no nombrara a Diego Velázquez como adelantado. Acusaron a Velázquez de no haber gobernado bien Cuba.

La alianza entre totonacas y españoles

Cortés fue a Quiahuiztlán y Cempoala, pueblos totonacas que pagaban tributo a los mexicas. Los líderes totonacas recibieron bien a los españoles. Cortés les prometió ayudarlos a liberarse del tributo mexica. A cambio, los totonacas harían una alianza militar con los españoles. Así, Cortés comenzó a liderar una rebelión de pueblos sometidos. Esto fue clave para la conquista del Imperio mexica.

Unos días después, llegaron cinco cobradores de impuestos de Moctezuma. Cortés aconsejó a los totonacas que no les pagaran y que los arrestaran. Los totonacas, con miedo, siguieron el consejo. Cortés también jugó un doble papel: liberó a dos cobradores y envió un mensaje falso de paz a Moctezuma. Dijo que los ayudaría a someter a los "rebeldes". Al día siguiente, Cortés fingió enojo por la "fuga" de los dos cobradores. Llevó a los otros tres a los barcos. Su plan era conseguir el apoyo de los totonacas y engañar a Moctezuma.

En Tizapancingo, un grupo de mexicas se organizó para someter a los totonacas que no pagaban tributo. Cortés los venció rápidamente con su caballería. Esto convenció a los líderes de Quiahuiztlán y Cempoala de la fuerza española. Los totonacas aportaron mil trescientos guerreros y muchos cargadores (tamemes) para la expedición de Cortés. El acuerdo era que, una vez vencidos los mexicas, la nación totonaca sería libre.

El hundimiento de los barcos

Después de que los mensajeros partieron a España, un grupo de amigos de Diego Velázquez quiso regresar a Cuba. Cortés organizó un consejo de guerra. Como resultado, algunos fueron castigados y otros arrestados. Para evitar más problemas, Cortés ordenó hundir la mayoría de los barcos. La excusa fue que los barcos no podían navegar.

Juan de Escalante, el jefe de policía de la Villa Rica, se quedó a cargo de la guarnición. Tenía un pequeño grupo de soldados, la mayoría viejos y heridos. Sus órdenes eran apoyar a los totonacas y vigilar la costa.

El gobernador de Jamaica española, Francisco de Garay, envió una expedición al Golfo de México. Escalante los vio y avisó a Cortés. Cortés pensó que eran barcos de Velázquez y trató de capturarlos. Solo logró capturar a siete hombres.

El 16 de agosto de 1519, Cortés y sus españoles, junto con muchos aliados totonacas, comenzaron su marcha hacia México-Tenochtitlan. Pasaron por varios pueblos como Xalapa y Xicochimalco. Cruzaron la Sierra de Puebla por el Cofre de Perote.

Campaña en Pánuco

Francisco de Garay había enviado dos expediciones a la región del río Pánuco. Ambas fracasaron porque fueron atacadas por los huastecos. Los sobrevivientes se unieron a Cortés. Cortés hizo una campaña en la zona huasteca, derrotando a los huastecos. Fundó la villa de Santiesteban del Puerto (Pánuco).

Garay obtuvo permiso del rey para colonizar la región y envió otra expedición. Se encontró con los soldados de Cortés en Santiesteban del Puerto. Garay fue a la Ciudad de México y se reunió con Cortés. Acordaron que el hijo de Garay se casaría con una hija de Cortés. Pero Garay murió poco después.

Después de la muerte de Garay, sus capitanes no quisieron obedecer a su hijo. Los soldados se rebelaron y robaron a los nativos. Los nativos atacaron a los españoles, causando muchas bajas. Cortés envió a Gonzalo de Sandoval con soldados y aliados para controlar la rebelión. Hubo fuertes represalias contra los nativos.

La Época Colonial en Veracruz

La época colonial duró 300 años. Durante este tiempo, el estado de Veracruz mantuvo una organización territorial que respetaba los antiguos señoríos indígenas. La parte norte del territorio, incluyendo Tuxpan y Chicontepec, pertenecía a Puebla. Esta división se mantuvo hasta la independencia. Fue en 1853 cuando Antonio López de Santa Anna, presidente de México, unió Tuxpan y Chicontepec a Veracruz. Así, el estado obtuvo su forma actual.

Pocos colonos españoles se establecieron en Veracruz, ya que preferían el clima más fresco del centro de México. La población indígena disminuyó mucho, casi desapareciendo en el siglo XVII debido a enfermedades como la peste y la viruela, y a los trabajos forzados. Esto causó problemas a los dueños de las tierras, quienes empezaron a usar a personas de origen africano como trabajadores esclavizados.

El puerto de Veracruz se convirtió en un punto clave entre España y sus colonias en América. Desde allí se enviaban a Europa metales preciosos, guajolotes, maíz, aguacate, frijol, y algodón. A cambio, llegaban productos como haba, trigo, arroz, animales domésticos, pólvora, telas y vinos.

Desde el siglo XVI, los esclavos de origen africano comenzaron a ser un problema para el gobierno. En 1606, hubo rebeliones en varias zonas. La mayor amenaza vino de la región de Orizaba, donde unos 500 esclavos habían escapado. Ellos asaltaban los caminos. Esto llevó a la fundación de la Villa de Córdoba en 1618. Su objetivo era proteger a los habitantes y a los viajeros en la ruta entre la Ciudad de México, Orizaba y Veracruz.

La Independencia de México

¿Por qué hubo descontento social y económico?

Durante los tres siglos de dominio español, hubo varias rebeliones en la Nueva España. Una de ellas fue la del negro Yanga en la zona de Orizaba. Esto se debía a la gran desigualdad: un grupo pequeño controlaba la riqueza, mientras la mayoría era pobre. Además, los pueblos indígenas debían pagar tributos y estaban bajo un sistema de autoridad que causaba muchos conflictos entre españoles nacidos en Europa, criollos (españoles nacidos en América) y mestizos. Muchos de estos conflictos eran por tierras y el control del agua.

La mezcla de poblaciones en Nueva España dio origen al sistema de "castas". Estos grupos se clasificaban por el origen de sus padres. Los españoles estaban en la cima. La mezcla entre españoles, indígenas y africanos creó muchos grupos. Su posición dependía de la cantidad de "sangre española" que tuvieran. Este sistema buscaba mantener la superioridad de los españoles. Aunque no era una ley oficial, mostraba la división y exclusión en la Nueva España. Los grupos no españoles tenían un lugar menos importante en la sociedad.

La economía de Nueva España entró en crisis a finales del siglo XVIII. Esto coincidió con las reformas borbónicas que hizo la Corona española. Estas reformas buscaban modernizar la administración de las colonias y obtener más ganancias de sus recursos. Pero en Nueva España faltaba dinero en circulación. Esto se debía al control de la plata por los comerciantes y a las políticas financieras de España. A finales del siglo XVIII, Nueva España estaba en bancarrota.

La expulsión de los jesuitas y el patriotismo criollo

La Compañía de Jesús (los jesuitas) era muy importante en Nueva España. Se dedicaban a la educación y a difundir el conocimiento. Esto les permitió tener relaciones con personas importantes en la agricultura, el comercio y la minería. Cuando los jesuitas fueron expulsados en 1767, sus alumnos continuaron su trabajo. Así, los jesuitas pudieron seguir en contacto con México. La expulsión no solo afectó a los jesuitas extranjeros, sino también a muchos criollos. Algunos creen que esta fue la primera vez que los reyes españoles ofendieron a sus súbditos americanos.

Algunos jesuitas expulsados habían sido figuras clave en un movimiento intelectual. Este movimiento defendía a Nueva España frente a España. Incluso llegaron a proponer que la colonia debía ser independiente. Uno de ellos fue Francisco Xavier Clavijero. Él tuvo que publicar su libro "Historia antigua de México" en Italia. En esta obra, Clavijero defendió a América frente a Europa. Habló de la naturaleza y de la importancia del pasado indígena. Él y otros criollos defendieron a los indígenas, aunque no tuvieran lazos familiares con ellos.

La "Historia antigua de México" mostró a los intelectuales de Nueva España un pasado tan glorioso como el de la antigua Europa. Esto ayudó a que creciera el sentimiento patriótico. También impulsó la idea de que los españoles nacidos en América debían tener los mismos derechos que los nacidos en España.

La propia monarquía española tuvo planes para dar independencia a los virreinatos americanos entre 1804 y 1806. Pero estos planes se detuvieron por problemas políticos en Europa.

La Invasión Estadounidense

Ataques a los puertos de Veracruz

Desde 1845, había barcos de guerra estadounidenses en aguas de Veracruz. Pero fue en 1846, durante la intervención estadounidense, cuando comenzaron a bloquear el comercio en la costa de Veracruz. Para agosto de ese año, solo habían capturado dos o tres barcos mercantes. Las tropas estadounidenses tuvieron un problema con los habitantes de La Antigua. Estos, con ayuda de soldados mexicanos, impidieron que dos barcos se abastecieran de víveres.

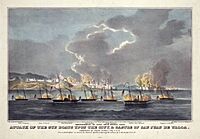

Entre agosto y octubre, los barcos estadounidenses atacaron los puertos de Alvarado y San Juan Bautista de Tabasco de forma intermitente. El gobernador de Veracruz ordenó construir un pequeño fuerte para la marina. El 15 de octubre, con el fuerte en construcción, al menos 11 barcos estadounidenses atacaron el puerto de Alvarado. Este puerto tenía solo 6 cañones y 30 marineros. Recibieron ayuda de la guardia nacional de Tlacotalpan, Cosamaloapan y Acayucan. Los soldados mexicanos lograron repeler el ataque y el enemigo se retiró.

Después del desembarco en marzo de 1847 en el puerto de Veracruz, se inició el asedio. Se construyeron guarniciones en Alvarado para defender Veracruz. La marina estadounidense envió una brigada para ocupar Alvarado, y lo lograron. El 13 de abril, algunos barcos pequeños se dirigieron al puerto de Tuxpan. Este puerto tenía unos 600 hombres y 7 cañones. El 17 de abril, las tropas estadounidenses atacaron el puerto. Tras poca resistencia, recuperaron parte de la artillería pesada de un barco estadounidense que había naufragado.

Durante estas campañas en Veracruz, la marina de Estados Unidos exploró el río Coatzacoalcos. Querían ver si era posible abrir un canal por el istmo de Tehuantepec. Esto conectaría el golfo de México con el océano Pacífico, en caso de que lograran conquistar México.

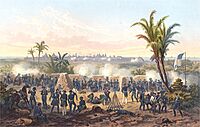

El asedio de Veracruz

Desde diciembre de 1846, el número de barcos de guerra de Estados Unidos en Veracruz aumentó. A principios de marzo de 1847, llegaron más tropas de desembarco frente al puerto de Veracruz. Para el 4 de marzo, unas 76 naves estadounidenses estaban cerca de Antón Lizardo. Entre el 5 y el 8 de marzo, hicieron reconocimientos cerca de la costa de Veracruz. La mañana del 9 de marzo, la armada estadounidense avanzó hacia la isla de Sacrificios. Por la tarde, desembarcaron entre las playas de Mocambo y Collado. La caballería mexicana se retiró mientras más tropas desembarcaban.

El mal tiempo, que comenzó el 10 de marzo, dificultó el desembarco de la artillería y de más tropas estadounidenses. Algunas naves quedaron varadas en los arrecifes. Sin embargo, no dejaron de disparar cañones. Ese mismo día, comenzaron a tomar los alrededores de la ciudad y a instalar sus baterías de artillería. Los defensores de la ciudad se asombraron de la rapidez con la que los enemigos movían sus cañones. Esto se debía a que construyeron caminos de madera para cruzar los médanos. Los días 11, 12 y 13, continuaron las operaciones de asedio y el bombardeo.

La ciudad de Veracruz era defendida por unos 3360 hombres. La fortaleza de San Juan de Ulúa tenía cerca de 1030 defensores. Recibieron ayuda de diferentes zonas de Veracruz, como Orizaba, Coatepec, Tuxpan y Alvarado. También llegaron refuerzos de Puebla y Oaxaca, y de ciudades como Tampico y Jamiltepec. A principios de marzo, en Veracruz se esperaba ayuda de la Ciudad de México. Pero al oír noticias de conflictos internos, perdieron la esperanza. El gobernador de Veracruz, Juan Soto Ramos, pedía ayuda a la federación, pero le respondieron que no podían enviar hombres ni dinero. El jefe de la plaza de Veracruz le dijo al ministro de guerra:

Un puñado de valientes, descalzos, mal vestidos, pero sin más afecciones que las que inspira el verdadero patriotismo, son todos mis recursos: los elementos que pudieran cooperar a un absoluto triunfo se me han escaseado mientras más afanosamente los he pedido; y entre tanto, en esa capital la discordia civil hace derramar la sangre de los que podrían verterla honoríficamente en defensa de la patria. Veracruz ha quedado reducida a sus propias fuerzas, como si realmente no perteneciera a la Unión Nacional.

El bombardeo de Veracruz

Desde su campamento, el 22 de marzo, el general Scott envió un documento al jefe militar de Veracruz pidiendo la rendición. Dio un plazo de dos horas para recibir una respuesta. Mencionó que quería "ahorrar a la bella ciudad de Veracruz el inminente peligro de la demolición; a sus dignos defensores la inútil efusión de sangre, y a sus habitantes pacíficos, inclusive mujeres y niños, los inevitables horrores de un asalto". Scott no sabía que la ciudad y el fuerte de San Juan de Ulúa tenían el mismo comandante. El comandante general del estado, General Juan Esteban Morales, respondió que era su deber defender la ciudad y la fortaleza a toda costa.

El mismo 22 de marzo, se informó a los barcos de guerra neutrales de Francia, España e Inglaterra que no podrían comunicarse con la ciudad. El ataque a Veracruz comenzó con siete morteros y algunos barcos, después de la respuesta negativa a la rendición. Los barcos se retiraron la mañana del 23 por haber recibido daños. El mal tiempo dificultó el traslado de artillería. Para la tarde del 23 de marzo, las baterías estadounidenses ya tenían diez morteros. El 24, se preparaban más cañones. Así, aumentaron poco a poco su artillería.

Los cónsules de Inglaterra, Francia, España y Prusia pidieron a Scott un alto al fuego la noche del 24 de marzo. Querían que se permitiera la salida de los neutrales de la ciudad. Scott respondió que solo daría una tregua si Morales la pedía, lo que significaría la rendición de la ciudad. El mismo 24, la comida empezó a escasear. Las tropas solo comían frijoles.

La rendición de Veracruz

El 25 de marzo, los cónsules enviaron la respuesta de Scott al comandante de Veracruz. Le pidieron que se comunicara con Scott para acordar una tregua y permitir sus salidas. Debido al estado de la ciudad y sus defensores, se iniciaron las negociaciones para la rendición. El General Morales estaba enfermo, así que José Juan Landero y Cos las llevó a cabo. Al recibir esta información, Scott ordenó el cese al fuego la mañana del 26 de marzo.

Se formó una comisión para negociar la rendición. Después de intensos debates, la rendición de la ciudad y el fuerte se firmó el 27 de marzo. La rendición y la entrega de las armas se ejecutaron el 29 de marzo a las 10 de la mañana.

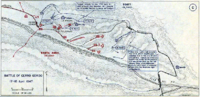

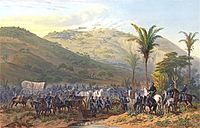

La Batalla de Cerro Gordo

Santa Anna llegó a El Lencero el 5 de abril, desde la Ciudad de México. Había pedido permiso al Congreso de la Unión para ir a la campaña. Luego se movió con sus fuerzas hacia Cerro Gordo, donde decidió enfrentar a los invasores estadounidenses. Manuel Robles Pezuela, un ingeniero militar, había tratado de convencer al General Valentín Canalizo de no fortificar Cerro Gordo ni pelear allí. Sus razones eran: la dificultad para llevar agua, los problemas para la caballería en caso de ataque, y la dificultad para retirarse si eran vencidos. Robles pensaba que la batalla debía ser en Corral Falso.

Sin embargo, Santa Anna ordenó fortificar Cerro Gordo e instalar el campamento. Robles, como jefe de ingenieros, hizo fortificaciones en el cerro de la Atalaya. Este cerro flanqueaba a Cerro Gordo. Pero el cuartel general ordenó no fortificar la Atalaya. Robles protestó por escrito, pero sus ideas no tuvieron efecto. El cuartel general pensaba que, como Cerro Gordo era el más alto, no era necesario fortificar la Atalaya.

Después de la batalla y la toma de San Carlos

Después de la derrota, las tropas mexicanas se reorganizaron poco a poco. Algunas se retiraron hacia Xalapa y otras por los desfiladeros. Santa Anna tuvo que huir hacia Tusamapa. La caballería de Valentín Canalizo se retiró cerca de Banderilla. Querían formar una nueva línea de defensa en Perote. Pero esto no fue posible porque el general Antonio Gaona ordenó evacuar la fortaleza de San Carlos. No tenía suficientes recursos para defenderla. Así, el 22 de abril, la fortaleza fue entregada al enemigo. El general Worth la ocupó como guarnición y centro de abastecimiento.

La Huelga de Río Blanco

El valle de Orizaba, a finales del siglo XIX, era conocido como el "Manchester mexicano". Esto se debía a su gran producción industrial. Fue escenario de una rebelión de trabajadores. Como en muchas partes del mundo, terminó en enfrentamientos violentos entre los trabajadores y los dueños de las empresas, protegidos por los gobiernos.

La abundancia de ríos, su ubicación estratégica entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México, y la llegada del ferrocarril, hicieron del valle de Orizaba una zona industrial importante. Un problema entre grandes empresas francesas y pequeños comerciantes franceses por el control del comercio textil llevó a los segundos a buscar otras opciones. Compraron una fábrica en Orizaba llamada Cerritos. Otros comerciantes hicieron lo mismo, comprando o construyendo fábricas. Muchas de ellas se convertirían en las más importantes de México.

En 1889, se creó la Compañía Industrial de Orizaba (Cidosa) con un capital de 2,500,000 pesos. Comenzó la construcción de la fábrica textil Río Blanco en terrenos comprados a la comunidad de Tenango. Fue inaugurada en 1892 por el General Porfirio Díaz. Cidosa también era dueña de las fábricas de San Lorenzo, Cocolopa y Cerritos. Estas se dedicaban a hilar y tejer tela. La fábrica Río Blanco se especializó en blanqueado y estampado. En ese momento, Río Blanco se convirtió en la fábrica textil más grande de México. Cidosa fue el grupo textil más importante del país.

Otro grupo de comerciantes franceses creó en 1896 la Compañía Industrial Veracruzana (Civsa) con un capital de 3,350,000 pesos. Instalaron la fábrica Santa Rosa en el municipio de Necoxtla. Fue inaugurada el 15 de mayo de 1899 por el General Porfirio Díaz. Al igual que Cidosa, Civsa instaló su propia planta hidroeléctrica y realizaba todo el proceso textil.

La instalación de estas empresas fue tan importante que, aunque se ubicaron en zonas despobladas, crearon nuevas poblaciones. En las dos fábricas más grandes, Río Blanco y Santa Rosa, se formaron los asentamientos de Tenango de Río Blanco y Santa Rosa Necoxtla. Civsa empleaba a unas 2000 personas, y Cidosa a unas 6000. Esto atrajo a muchos trabajadores de otros estados como México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán y Querétaro. Al principio, no había suficientes trabajadores en el valle de Orizaba, lo que causó una baja producción.

Muchos de estos trabajadores ya tenían experiencia en el tejido. Otros eran "tejedores" de segunda generación. Algunos combinaban el trabajo en la fábrica con la agricultura. Entre los grupos de migrantes más grandes estaban los de Oaxaca y Puebla. Algunos de ellos ya conocían las formas modernas de lucha laboral. Esto quizás provocó las primeras huelgas en la zona. Hubo huelgas en San Lorenzo en 1881, en Cerritos en 1884, en Santa Rosa en 1899 y en Río Blanco en 1900.

En la mayoría de los pueblos de compañía de México, el nivel educativo era más alto que el promedio nacional. El valle de Orizaba no era la excepción. El analfabetismo era del 50% en Río Blanco y del 62% en Santa Rosa. Esto contrastaba con el 78% de analfabetismo en todo México en 1900. Aunque los hombres estaban más preparados que las mujeres, las mujeres del valle de Orizaba estaban mucho más preparadas que en otras partes del país. Además, los trabajadores de la industria textil del valle eran jóvenes y solteros. El 60% tenía menos de 24 años y solo el 5% eran mujeres.

El gobierno del General Porfirio Díaz elogiaba la construcción de empresas. Consideraba a sus dueños como "apóstoles del empleo". Para él, ofrecían trabajos y hacían felices a muchas familias. Creía que daban a la clase trabajadora los medios para defenderse contra la pereza y la pobreza. Por lo tanto, merecían su apoyo, ya que estas empresas traían prosperidad al país. Este apoyo incluía someter las protestas de los trabajadores con la fuerza pública o el ejército.

Después de las primeras huelgas, hubo un tiempo de calma. Pero en 1906, los trabajadores comenzaron a mostrar su descontento con nuevas huelgas. También publicaron en periódicos y formaron el Gran Círculo de Obreros Libres. En 1905, se fundó el Partido Liberal Mexicano (PLM). Este partido influyó mucho en los trabajadores textiles a través de publicaciones como Regeneración, El Colmillo Público y El Hijo del Ahuizote. Así, fue uno de los principales impulsores de la huelga.

El Paladín, de la Ciudad de México, era un periódico considerado radical. Algunos trabajadores textiles escribían cartas a esta publicación. Sabían que al hacerlo, podrían ser expulsados de las fábricas o acusados de ser revoltosos. Siempre firmaban con seudónimo. Además de este club, existían otras organizaciones similares, como las sociedades mutualistas. Estas sociedades estaban formadas principalmente por artesanos, comerciantes y pequeños industriales.

El Gran Círculo de Obreros Libres (Gcol) se formó en 1906. Comenzó con pequeñas reuniones en casa de Andrés Mota. Allí se discutía la necesidad de crear una organización de trabajadores más activa. Este pequeño grupo creció hasta convertirse en el Gcol. Manuel Ávila mostró el programa del PLM a los trabajadores. Él fue el primer presidente del Gcol, pero falleció un mes después. Entonces, José Neira, amigo de Camilo Arriaga, asumió el cargo y mantuvo el contacto con el PLM.

|