Carlismo para niños

El carlismo fue un movimiento político español que defendía la tradición y la monarquía. Surgió en la primera mitad del siglo XIX. Se oponía a las ideas liberales, al parlamento y a la separación de la Iglesia del Estado. Los carlistas querían que una rama diferente de la familia Borbón gobernara España. También buscaban un gobierno basado en los principios de la fe católica. Al principio, querían volver a un sistema de gobierno antiguo. Más tarde, desarrollaron una forma de pensar política inspirada en la historia de España y en la fe cristiana medieval.

A lo largo de su historia, el carlismo tuvo varios nombres. Algunos fueron Partido Carlista, Comunión Católico-Monárquica o Comunión Tradicionalista. Lucharon contra el liberalismo y defendieron la Iglesia católica, España y la monarquía tradicional. Su lema era «Dios, Patria, Rey», al que después añadieron «Fueros».

El carlismo fue una fuerza importante en la política española desde 1833 hasta la década de 1970. Participó en varias guerras y levantamientos en el siglo XIX. Las más importantes fueron las guerras civiles de 1833-1840 y 1872-1876. También actuó en la política parlamentaria y participó en la guerra civil de 1936-1939 con su milicia, el Requeté.

Después de 1937, la Comunión Tradicionalista se unió a un partido único. Algunos carlistas tuvieron cargos políticos. Otros actuaron de forma más discreta, a veces oponiéndose y a veces colaborando con el gobierno.

En 1968, la familia Borbón-Parma fue expulsada de España. El carlismo se dividió en dos grupos. Uno, liderado por el príncipe Carlos Hugo de Borbón-Parma, buscó renovar el movimiento. Defendió las libertades, el federalismo y un tipo de socialismo. Este grupo se llamó Partido Carlista. El otro grupo, que era más grande, quería seguir con las ideas tradicionales. Se desorganizó en varios grupos más pequeños.

El cambio de ideas de Carlos Hugo y las divisiones de los años 70 debilitaron al carlismo. También influyó su fracaso en las primeras elecciones democráticas en 1977.

Contenido

- ¿Qué ideas defendía el carlismo?

- ¿Cómo surgió el carlismo?

- Las guerras carlistas: conflictos por el trono

- El carlismo durante el reinado de Isabel II

- El carlismo durante el Sexenio Revolucionario

- El carlismo durante la Restauración

- El carlismo durante la Segunda República

- El carlismo en la Guerra Civil Española

- El carlismo durante el franquismo

- El carlismo durante la Transición

- Formaciones carlistas en la actualidad

- Símbolos del carlismo

- ¿Cómo se ha estudiado el carlismo?

- Véase también

¿Qué ideas defendía el carlismo?

El carlismo se basaba en tres ideas principales: una familia real específica, una historia continua y una forma de gobierno y leyes.

Los carlistas representaban la parte más tradicional de la sociedad española de su tiempo. Eran contrarios a las ideas liberales. La lucha entre los seguidores de Isabel II y el infante Carlos María Isidro (hermano del rey Fernando VII) fue una disputa entre dos formas de ver la sociedad. Por un lado, estaban los que defendían el sistema antiguo (la Iglesia, la nobleza). Por otro, los que apoyaban los cambios liberales impulsados por la burguesía, que querían reorganizar la sociedad. Por eso, el carlismo tuvo más fuerza en el campo que en las grandes ciudades.

Otro punto importante era la religión. Los carlistas querían mantener las leyes y costumbres católicas en España. Los liberales, en cambio, iniciaron cambios que afectaron a la Iglesia. Por ejemplo, vendieron tierras de monasterios para conseguir dinero para el Estado. También quitaron a los campesinos las tierras que usaban en común. Esto hizo que muchos se quedaran sin trabajo y se unieran a las filas de trabajadores sin tierras.

Aunque el carlismo se debilitó después de un acuerdo en 1839, los tradicionalistas siguieron oponiéndose a los gobiernos liberales. Esto provocó algunos levantamientos, sobre todo en Cataluña. Después de la revolución de 1868, que trajo la democracia y la libertad de culto, muchos monárquicos que apoyaban a Isabel II se unieron a la causa carlista.

Además, los carlistas apoyaban la continuidad de los fueros (leyes y privilegios locales) en el País Vasco y Navarra. Estos fueros habían permitido que el levantamiento carlista tuviera éxito en esas zonas. Sin embargo, el carlismo surgió primero en Castilla. Hay debates entre historiadores sobre si la defensa de los fueros fue una idea carlista desde el principio o si apareció más tarde. Después de la revolución de 1868, el pretendiente Carlos VII (nieto de Carlos María Isidro) prometió extender los fueros vascos a toda España. En 1872, durante la tercera guerra carlista, Don Carlos prometió anular leyes antiguas y devolver los fueros a Cataluña, Aragón y Valencia.

Así se formó la ideología carlista: una familia real legítima, la unidad católica de España, una monarquía que respetara las leyes locales de las regiones y que tuviera una misión. Su lema era «Dios, Patria, Rey».

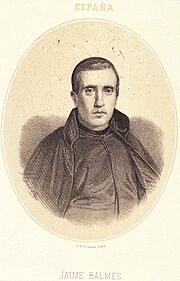

Aunque el carlismo nació para defender un gobierno con todo el poder en el rey, luego evolucionó. Defendió las tradiciones medievales, influenciado por pensadores como Jaime Balmes.

En 1935, un libro sobre los cien años del carlismo lo definió no como una vuelta al pasado, sino como la restauración de un sistema antiguo mejorado. Afirmaba que el carlismo buscaba restaurar la monarquía que hizo de España una nación grande.

Los carlistas querían que el parlamento representara a las clases sociales y a los gremios, no a individuos. Defendían que el poder político debía estar subordinado a la Iglesia en asuntos de religión y moral.

Consideraban al liberalismo como "enemigo de la Patria". Lo acusaban de haber dividido a España y de haber causado problemas económicos y la pérdida de las colonias.

Según los carlistas, las guerras civiles del siglo XIX fueron una continuación de la guerra de la Independencia española. Creían que los liberales habían continuado el trabajo de los que se aliaron con los franceses.

Pensadores como Antonio Aparisi y Guijarro y Juan Vázquez de Mella fueron importantes para desarrollar las ideas carlistas.

En 1971, Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra Ciudad y Francisco Puy Muñoz publicaron un libro que definía el carlismo como contrario a las ideologías modernas de Europa, como el absolutismo, el liberalismo y los totalitarismos. Criticaban el capitalismo y la destrucción de grupos sociales importantes como la familia o los gremios. Defendían el regionalismo foral.

¿Qué importancia tuvieron los fueros en el carlismo?

La cuestión de los fueros fue muy importante. Gracias a ellos, el carlismo tuvo éxito en el País Vasco y Navarra en 1833. Allí, las leyes locales permitieron que los Voluntarios Realistas no fueran expulsados del ejército. Tras la llegada de los Borbones, los fueros de la Corona de Aragón fueron suprimidos, pero los vascos y navarros se mantuvieron.

El sistema foral vasco-navarro daba ciertos privilegios. Por ejemplo, las aduanas interiores permitían la libre importación de productos. En política, el "pase foral" podía aceptar o negar las órdenes del rey, limitando su autoridad. Después de la primera guerra carlista, el gobierno liberal no suprimió los fueros vascos y navarros. Sin embargo, fueron eliminados después de la tercera guerra carlista. A cambio, las provincias vasco-navarras obtuvieron el "Concierto económico" en 1878.

Aunque algunos pensaron que la defensa de los fueros fue la razón del levantamiento carlista en el norte, el navarro Juan Antonio de Zaratiegui escribió en 1845 que no era así. Afirmó que el levantamiento en Navarra solo buscaba defender los derechos del infante Carlos María Isidro de Borbón al trono.

El filósofo catalán Jaime Balmes también dijo que no era cierto que el miedo a perder los fueros causara la guerra. Él creía que el grito principal en Navarra y las Provincias Vascas era el mismo que en otras regiones.

Sin embargo, después del levantamiento carlista en el País Vasco y Navarra, el general Castañón suspendió los fueros de Álava y Vizcaya en 1833. Aunque el gobierno dijo que no quería suprimirlos, en 1837 las autoridades reemplazaron las diputaciones forales por provinciales. Esto fue usado por los carlistas para demostrar que los liberales querían acabar con los fueros. Los carlistas unieron la cuestión foral con la dinástica. Hicieron que el pretendiente jurara los fueros bajo el árbol de Guernica, prometiendo respetarlos.

El escritor fuerista José María Angulo y de la Hormaza creía que el deseo de conservar los fueros llevó al fin de la primera guerra carlista en el norte. Un escribano, José Antonio Muñagorri, popularizó el lema «Paz y Fueros», lo que ayudó a terminar el conflicto con el Convenio de Vergara.

Como los fueros vasco-navarros mantenían la unidad católica en esas provincias, el carlismo empezó a defender los fueros como parte esencial de su política. Argumentaban que la libertad de culto y otras leyes del gobierno liberal iban en contra de los fueros.

Según Angulo y de la Hormaza, los fueros tampoco fueron la causa del segundo levantamiento carlista en 1872. Fue más bien el anticlericalismo y los desórdenes de la época. Para Angulo, el deseo de conservar los fueros incluso dificultó ir a la guerra. La consigna fue: «¡Salvemos la Religión aunque perezcan los Fueros!». Esto mostraba que la cuestión religiosa tenía prioridad sobre la foral.

El liberal Fidel de Sagarminaga también afirmó en 1875 que vincular los fueros al carlismo era un error. Dijo que la causa religiosa, no los fueros, había provocado el movimiento en la región vasco-navarra.

En las décadas siguientes, el carlismo destacó por su españolismo y su oposición al centralismo. Proponía una monarquía federal y tradicional para España.

¿Cómo surgió el carlismo?

La invasión francesa de 1808 y la ausencia del rey crearon un vacío de poder. Los liberales lo aprovecharon para tomar el poder y proclamar la Constitución de 1812. En América, esto llevó a levantamientos por la independencia. Fue el primer choque entre los realistas (que apoyaban el sistema antiguo) y los independentistas (que luchaban por repúblicas liberales).

La guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz llevaron a una revisión de las ideas políticas en España. La Constitución de 1812 definió la posición liberal. El tradicionalismo se plasmó en un programa de reformas presentado a Fernando VII a su regreso, conocido como el «Manifiesto de los Persas». El carlismo sería el heredero de estas ideas.

Después de un golpe de Estado en 1820, que llevó a un periodo liberal, surgió un movimiento antiliberal. En 1822, estalló la Guerra Realista, el primer enfrentamiento entre las fuerzas de la tradición y el liberalismo.

Durante el último periodo del reinado de Fernando VII (1823-1833), los que apoyaban al rey se dividieron. Algunos querían un absolutismo más suave, otros una monarquía "pura". Estos últimos, llamados "apostólicos" o "ultras", tenían en el hermano del rey, Don Carlos, a su principal defensor. Por eso, empezaron a ser llamados "carlistas".

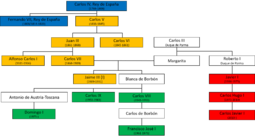

Tras la muerte de su tercera esposa, Fernando VII se casó de nuevo en 1829. La elegida fue María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. En 1830, Fernando VII hizo pública una ley, la Pragmática Sanción de 1830, que permitía que las mujeres pudieran heredar el trono. Esto significaba que si tenía una hija, ella podría ser reina. El 10 de octubre de 1830 nació una niña, Isabel. Así, Carlos María Isidro quedó fuera de la sucesión, lo que molestó mucho a sus seguidores.

Según los carlistas, Fernando VII promulgó esta ley de forma "ilegal". Argumentaban que no se había hecho de la forma correcta. Creían que la ley que impedía reinar a las mujeres seguía siendo válida.

Los carlistas no aceptaron que Isabel fuera la futura reina. Intentaron aprovechar una enfermedad del rey en 1832. La reina María Cristina, presionada por ministros "ultraabsolutistas", influyó en el rey para que anulara la ley que permitía reinar a las mujeres. El rey firmó la anulación. Pero Fernando VII se recuperó y el 1 de octubre destituyó a los ministros "carlistas". El 31 de diciembre anuló el decreto que había firmado. Así, Isabel volvió a ser la heredera.

Los carlistas, sin embargo, contaron esta historia de otra manera. Decían que la reina María Cristina había presionado al rey para que "vulnerara la ley" y coronara a su hija. Alegaban que el rey había tomado la decisión sin el consentimiento de las Cortes.

El nuevo gobierno, más moderado, tomó medidas para acercarse a los liberales. Reabrió universidades y dio una amnistía a los liberales exiliados.

Los "ultraabsolutistas" se opusieron al nuevo gobierno. El propio hermano del rey se negó a jurar lealtad a Isabel como princesa. Por ello, Fernando VII le obligó a abandonar España. El 16 de marzo de 1833, Carlos María Isidro se fue a Portugal. Unos meses después, el 29 de septiembre de 1833, el rey Fernando VII murió. Esto dio inicio a una guerra civil por la sucesión al trono entre los "isabelinos" (partidarios de Isabel II) y los "carlistas" (partidarios de su tío Carlos).

Las guerras carlistas: conflictos por el trono

En el siglo XIX, los carlistas se levantaron varias veces contra los gobiernos liberales. A estas se les llamó "guerras civiles". Cuando hubo otra insurrección en 1936, más destructiva, se empezó a llamar "guerras carlistas" a las del siglo XIX, y "Guerra Civil" a la de 1936-1939.

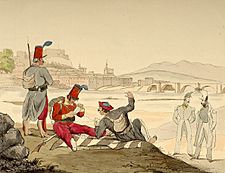

Primera guerra carlista (1833-1840): el inicio del conflicto

Fue la guerra más dura, con casi 200.000 fallecidos. Los primeros levantamientos a favor de Carlos María Isidro de Borbón (llamado Carlos V por sus seguidores) ocurrieron pocos días después de la muerte de Fernando VII. Fueron controlados fácilmente en casi todas partes, excepto en el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Aunque era una guerra civil, tuvo impacto internacional. Países con monarquías absolutas (Austria, Rusia y Prusia) apoyaban a los carlistas. El Reino Unido, Francia y Portugal apoyaban a Isabel II. Esto llevó a la firma de un tratado en 1834.

Ambos bandos tuvieron grandes generales. Por el lado carlista, Tomás de Zumalacárregui y Ramón Cabrera. Por el lado de Isabel, Baldomero Espartero. Esto hizo que el conflicto fuera largo. Pero el cansancio carlista llevó a que una parte, liderada por el general Rafael Maroto, buscara un acuerdo. Las negociaciones entre Maroto y Espartero terminaron con el Abrazo de Vergara en 1839, que marcó el fin de la guerra en el norte. Sin embargo, Cabrera resistió en el Levante casi un año más.

Segunda guerra carlista (1846–1849): un conflicto de menor impacto

Esta guerra fue menos intensa que la primera. Duró de forma intermitente entre 1849 y 1860. Se desarrolló principalmente en las zonas rurales de Cataluña, con algunos episodios en Aragón, Navarra y Guipúzcoa. En 1845, el Infante Don Carlos había dejado su puesto a su hijo Carlos Luis de Borbón y Braganza, quien se convirtió en Carlos VI para sus seguidores. Bajo el mando del general Cabrera, la lucha se caracterizó por acciones de guerrillas que no lograron resultados. Cabrera tuvo que cruzar la frontera, aunque algunos grupos resistieron hasta 1860.

Tercera guerra carlista (1872–1876): el último gran levantamiento

La tercera guerra carlista comenzó con el levantamiento de los seguidores de Carlos VII. Lucharon contra la monarquía liberal de Amadeo I y luego contra la Primera República Española y Alfonso XII.

Los principales lugares de conflicto fueron las zonas rurales del País Vasco, Navarra y Cataluña. También hubo menor actividad en Aragón, Valencia y Castilla.

Este conflicto contribuyó a la inestabilidad de la monarquía de Amadeo I y de la Primera República.

Durante esta guerra, los carlistas controlaron algunas zonas de España, especialmente el "Norte" (País Vasco y Navarra) y partes de Aragón y Cataluña. En estos territorios, emitían boletines oficiales, acuñaban moneda y tenían un código penal. La guerra terminó en 1876 con la conquista de Estella (donde estaba la corte de Don Carlos) y la huida del pretendiente a Francia. Hubo algunos intentos de levantamiento posteriores, pero no tuvieron éxito.

El carlismo durante el reinado de Isabel II

Después del Convenio de Vergara, el carlismo, aunque en la clandestinidad, seguía teniendo muchos seguidores. Algunos historiadores creen que era mayoritario. Durante algunos años, el periódico La Esperanza, dirigido por el carlista Pedro de la Hoz, fue el más leído en España.

Los primeros pensadores carlistas publicaron sus escritos a finales de la década de 1830 y principios de 1840.

Para unir a los españoles y resolver el problema de la sucesión, algunos propusieron el matrimonio entre Isabel II y el conde de Montemolín (hijo de Carlos María Isidro). Jaime Balmes defendió esta idea. Sin embargo, el proyecto fracasó por la oposición de algunos políticos y por la postura del conde de Montemolín.

Tras el fracaso del matrimonio, algunos seguidores del conde de Montemolín provocaron una nueva insurrección en Cataluña, conocida como Guerra de los Matiners, que duró hasta 1849. Hubo otros levantamientos en 1855 y en 1860.

Después de la muerte de Carlos Luis en 1861, su hermano Juan de Borbón y Braganza reconoció a Isabel II como reina. Pero su madrastra, María Teresa de Braganza, protestó y proclamó al hijo de Don Juan, Carlos de Borbón y Austria-Este (conocido como Carlos VII), como legítimo heredero. Don Carlos comenzó a recibir visitas de importantes carlistas para reorganizar el movimiento.

En 1866, Don Carlos se declaró jefe de los carlistas. En 1868, presidió una reunión en Londres para relanzar el movimiento, aprovechando la crisis del gobierno de Isabel II. En esta reunión, se planificó la estrategia política y administrativa.

El carlismo durante el Sexenio Revolucionario

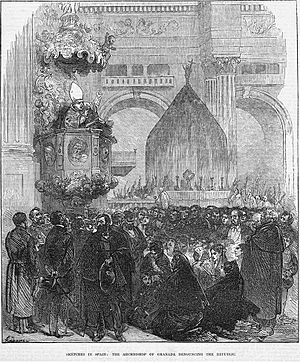

La Revolución de 1868, que destronó a Isabel II, y el periodo siguiente (Sexenio Revolucionario) impulsaron el carlismo. Empezó a participar en la política parlamentaria. Muchos católicos que defendían la monarquía tradicional y la unidad católica (que fue suprimida por la Constitución de 1869) se unieron al partido carlista, que se llamó Comunión Católico-Monárquica. El movimiento se revitalizó con la creación de periódicos carlistas en la mayoría de las provincias. Por primera vez, los carlistas participaron oficialmente en elecciones y obtuvieron unos veinte escaños en 1869.

En 1869, el pretendiente publicó una carta-manifiesto, conocida como «Carta de Don Carlos a su hermano Don Alfonso». En ella, decía que quería reinar en España y no ser solo el jefe de un partido.

Don Carlos quería distanciarse de la idea de que el carlismo era un movimiento oscuro y con todo el poder en el rey. Dijo que no quería volver al pasado. Su objetivo era establecer un gobierno español auténtico, basado en las antiguas tradiciones, con una ley fundamental y un parlamento representativo, pero sin partidos políticos. En su programa, los municipios y diputaciones tendrían mucha autonomía.

En agosto de 1869, hubo un primer intento de levantamiento a favor de Carlos VII, pero fracasó. En octubre de 1869, Don Carlos entregó la dirección del carlismo a Ramón Cabrera, quien dimitió en 1870. Don Carlos decidió entonces asumir personalmente el liderazgo. Creó una junta central del partido que actuaba legalmente en España, la Comunión Católico-Monárquica. También se organizó una red de centros carlistas para promover sus ideas. Esta estrategia tuvo éxito, ya que en las elecciones de 1871 el carlismo consiguió 51 diputados.

El nombramiento de Amadeo de Saboya como rey de España en 1871 disgustó a muchos católicos. Meses después, estalló la tercera guerra carlista, que duraría hasta 1876.

El carlismo durante la Restauración

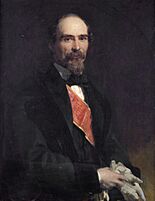

Aunque la derrota militar de 1876 debilitó al carlismo, no lo hizo desaparecer. En 1876, Don Carlos publicó un manifiesto manteniendo su postura. Reorganizó su partido y encargó la dirección a Cándido Nocedal.

En 1879, Cándido Nocedal reorganizó el carlismo, destacando su carácter católico. Se apoyó en periódicos que hacían una política muy fuerte. Esto lo enfrentó con otros grupos carlistas.

El rey Alfonso XII intentó atraer a los carlistas, diciendo que sería "católico como mis antepasados y liberal como mi siglo".

Desde el periódico El Siglo Futuro, los carlistas hicieron campaña contra la Constitución de 1876. Afirmaban que el liberalismo era incompatible con el catolicismo. Con este carácter de organización católica, consiguieron el apoyo de la mayoría del clero y de muchos católicos.

En 1885, murió Cándido Nocedal. Don Carlos asumió la dirección del partido. En 1886, con el nacimiento de Alfonso XIII, Don Carlos publicó un manifiesto reclamando sus derechos al trono. Reorganizó su partido, dándole un aspecto más militar. En esta época, se organizaron las primeras "Juventudes Carlistas".

En 1888, Don Carlos expulsó del partido a Ramón Nocedal, hijo de Cándido, por sus críticas. Nocedal fundó un nuevo partido, el partido integrista, que defendía ideas más estrictas, como el restablecimiento de la Inquisición.

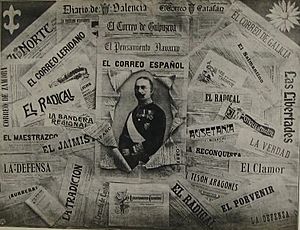

Don Carlos fundó el periódico El Correo Español para tener un medio de prensa leal. En 1890, nombró delegado para toda España al marqués de Cerralbo. Este mejoró la organización del partido, creando círculos y juventudes. El carlismo se convirtió en un partido de masas, con cientos de asambleas locales y más de 30.000 miembros en 1896.

Hasta entonces, el carlismo era el único partido regionalista organizado en España. Defendía la unidad nacional, pero con una descentralización administrativa que reconocía los fueros de las regiones. En Cataluña, surgió un movimiento autonomista que iba más allá de lo que defendían los carlistas.

A partir de 1890, el marqués de Cerralbo lideró el carlismo. Lo reconstruyó como un partido moderno, con asambleas locales llamadas Círculos. Estos círculos no solo hacían política, sino también acciones sociales. El partido carlista consiguió varios diputados en el parlamento.

Desde 1893, Juan Vázquez de Mella se convirtió en el líder parlamentario y principal pensador del carlismo. En 1897, redactó un documento que actualizaba las ideas tradicionalistas.

Cuando estalló la guerra hispano-estadounidense en 1898, Don Carlos ordenó a los carlistas que ayudaran a defender España. Amenazó con una nueva guerra civil si no se luchaba por el honor nacional. Muchos creían que la pérdida de las colonias causaría una revolución en España.

Se preparó un levantamiento, pero fracasó. El marqués de Cerralbo dimitió. Hubo algunos intentos de levantamiento sin autorización de los líderes, pero fueron rápidamente sofocados. Esto llevó al carlismo a una crisis.

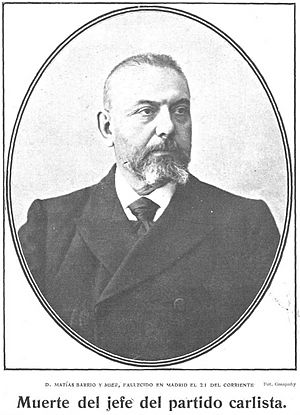

Matías Barrio y Mier logró la reconciliación de los líderes carlistas. En las elecciones de principios del siglo XX, el carlismo consiguió varios diputados.

La política anticlerical del gobierno impulsó el carlismo. Se alió con otros grupos para combatir los proyectos del gobierno. Al mismo tiempo, aumentaba el catalanismo y surgía un nacionalismo vasco con el que los carlistas se enfrentaron.

En Cataluña, hubo un debate sobre si los carlistas debían aliarse con los catalanistas. Finalmente, se permitió a los carlistas unirse al movimiento. El éxito electoral de esta alianza dio a los carlistas nueve diputados. Sin embargo, en el resto de España, los carlistas se oponían a esta alianza.

El 17 de julio de 1909, murió Don Carlos. Su muerte coincidió con la Semana Trágica de Barcelona. Los carlistas apoyaron al gobierno.

El jaimismo: una nueva etapa del carlismo

El 18 de julio de 1909, el pretendiente Carlos VII murió. Le sucedió su hijo, Jaime de Borbón y Borbón-Parma, conocido como Jaime I o Jaime III. Los carlistas pasaron a llamarse "jaimistas".

Don Jaime encontró su partido bien organizado en todas las regiones, con juntas, círculos, juventudes y requetés. También tenían muchos periódicos.

En las elecciones de 1910, los jaimistas consiguieron ocho diputados y cuatro senadores. Se dedicaron a combatir leyes que consideraban anticlericales. También organizaron manifestaciones y lucharon contra el republicanismo. Eran comunes los enfrentamientos entre republicanos y carlistas, especialmente en Cataluña. El Requeté empezó a organizarse como una organización juvenil del partido.

A principios de 1913, se reorganizó el partido. Se crearon diez comisiones para diferentes áreas, como propaganda, organización y prensa. Esto permitió la fundación de nuevos círculos y un aumento de la propaganda.

Sin embargo, el hecho de que Don Jaime no se casara preocupaba a sus seguidores. Temían que sin un sucesor, el partido se quedaría sin líder.

Salvador Minguijón propuso que los jaimistas se unieran a otros grupos católicos para cambiar el sistema liberal poco a poco. Algunos periódicos apoyaron esta idea, pero muchos jaimistas protestaron.

En 1914, Don Jaime declaró que su partido no perdería su carácter. Sin embargo, en Cataluña, la alianza con el catalanismo provocó un conflicto interno. El director de El Correo Catalán mantenía una estrecha alianza con la Liga Regionalista.

En 1916, Juan Vázquez de Mella explicó la diferencia entre el autonomismo de la Liga y el regionalismo que defendían los jaimistas. Los planteamientos de Mella se incorporaron al programa carlista.

En el País Vasco y Navarra, también hubo movimientos nacionalistas. El marqués de Cerralbo, líder carlista, dijo que el partido jaimista era regionalista, pero defendía la unidad de España y era "incompatible con los regionalismos liberales".

En 1918, Dalmacio Iglesias combatió un proyecto de Estatuto catalán por su carácter liberal. La campaña contra el Estatuto fue autorizada por la prensa del partido, excepto por El Correo Catalán.

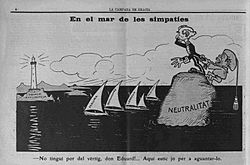

Durante la Primera Guerra Mundial, los jaimistas, con Vázquez de Mella a la cabeza, apoyaron a los Imperios Centrales. Argumentaban que Inglaterra y Francia habían promovido el liberalismo. Hicieron campaña para que España se mantuviera neutral.

Sin embargo, Don Jaime, que estaba bajo arresto domiciliario en Austria-Hungría por su apoyo a Francia, desaprobó la conducta de Mella y la dirección del partido. Esto provocó una división. Mella y sus partidarios fundaron un nuevo periódico y crearon el Partido Católico Tradicionalista.

Miguel Junyent y El Correo Catalán apoyaron a Don Jaime, facilitando la división del partido. En 1919, Pascual Comín y Moya fue nombrado representante de Don Jaime. Luego, Luis Hernando de Larramendi fue designado secretario general.

Para reorganizar el partido, los jaimistas celebraron una gran reunión en Biarritz en 1919. Larramendi logró reunir a elementos dispersos, aunque el partido ya no tenía la misma fuerza.

Vázquez de Mella y sus seguidores fundaron el diario El Pensamiento Español. El Correo Español, que quedó en manos de los jaimistas, perdió suscriptores y desapareció.

Los jaimistas, bajo el liderazgo de Don Jaime, defendieron ideas sociales inspiradas en la doctrina social de la Iglesia.

En 1920, el carlismo sufrió otra separación. Un sector fundó el Partido Social Popular, de ideas democristianas. Otro grupo, alrededor del Diario de Valencia, reconoció primero la monarquía y luego la Segunda República.

En Barcelona, se crearon los primeros Sindicatos Libres, que se enfrentaron a los anarquistas. Sus fundadores eran obreros jaimistas.

En 1922, José Selva Mergelina, marqués de Villores, sucedió a Hernando de Larramendi. La Dictadura de Primo de Rivera y el periodo previo a la Segunda República le trajeron nuevas dificultades. Sin embargo, logró reorganizar el partido en algunas regiones.

Don Jaime estaba al tanto de la preparación del golpe de Estado de 1923. Cuando ocurrió, los jaimistas del Requeté y los Sindicatos Libres colaboraron con los militares. Algunos jaimistas creían que Don Jaime podría ser reconocido rey.

Sin embargo, el gobierno militar trató a los tradicionalistas como a cualquier otro partido. Aunque Don Jaime inicialmente dio un voto de confianza al régimen, la mayoría de los jaimistas se mantuvieron al margen. En 1925, Don Jaime publicó un manifiesto crítico con la Dictadura, que empezó a prohibir sus actos.

El carlismo durante la Segunda República

El carlismo llegó debilitado al periodo republicano. Con la proclamación de la Segunda República Española, Don Jaime publicó un manifiesto. Dijo que si la República tomaba un rumbo revolucionario, lucharía "contra el comunismo antihumano". Más tarde, los carlistas se opondrían claramente a la República.

La proclamación de la República permitió la aparición de nuevos periódicos jaimistas. Los jaimistas, mellistas e integristas empezaron a actuar juntos. Sin embargo, en las elecciones de 1931, se presentaron sin haberse reunificado formalmente.

Don Jaime murió en París el 2 de octubre de 1931. Le sucedió su tío, Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este, hermano de Carlos VII. A pesar de tener 82 años, aceptó liderar el partido.

Don Jaime había hablado con Alfonso XIII para unificar sus ramas de la familia Borbón. Las negociaciones terminaron con la muerte de Don Jaime. Don Alfonso Carlos decidió no confirmar el acuerdo.

Los integristas regresaron al carlismo a finales de 1931. En enero de 1932, Don Alfonso Carlos reorganizó la Comunión Tradicionalista. Durante este periodo, el carlismo, como movimiento opuesto a la República, recuperó mucha fuerza.

El ambiente de tensión se notaba en los enfrentamientos en las calles. Hubo choques entre carlistas y socialistas o republicanos en varias ciudades, con algunas víctimas.

El anticlericalismo de la República hizo que muchos católicos se unieran al carlismo. El carlismo se expandió, aumentando sus actividades y el número de círculos. Se crearon secciones femeninas, las "Margaritas". La Comunión Tradicionalista tuvo un apoyo importante en el País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía.

En agosto de 1932, hubo un intento de golpe de Estado. Aunque el carlismo no estuvo oficialmente involucrado, muchos tradicionalistas participaron. El gobierno tomó medidas contra los partidos de derecha, suspendió periódicos carlistas y encarceló a muchos miembros.

Para las elecciones de 1933, los tradicionalistas se aliaron con otro partido monárquico. Consiguieron veintiún diputados. La alianza con otros partidos y la amenaza de ideas extremas llevaron a la Comunión Tradicionalista a una posición de extrema derecha.

Después de un intento fallido de acercamiento con el rey Alfonso XIII, Alfonso Carlos nombró a Manuel Fal Conde como secretario general en 1934. Fal Conde era más combativo y contrario a los alfonsinos. Gracias a su trabajo, el carlismo andaluz, que no tenía tradición, creció mucho.

A lo largo de 1934, Fal Conde organizó la juventud, la prensa, la propaganda y las milicias (requetés). Durante la revolución de octubre de 1934, los carlistas de Asturias, Cataluña y el País Vasco apoyaron al gobierno central y se enfrentaron a los revolucionarios. Como resultado, algunos carlistas fueron asesinados. Después de estos sucesos, los carlistas empezaron a conspirar contra la República.

El líder monárquico José Calvo Sotelo propuso a finales de 1934 una colaboración más estrecha con los tradicionalistas. Los carlistas aceptaron, pero manteniendo su independencia. En enero de 1936, Alfonso Carlos designó a su sobrino político Javier de Borbón-Parma como regente.

Gracias a la gran actividad tradicionalista, se formaron requetés en todas las regiones. En 1935, se convocaron grandes concentraciones carlistas. En Montserrat, 40.000 hombres se concentraron y Fal Conde dijo: "si la revolución quiere llevarnos a la guerra, habrá guerra".

Aunque los carlistas ya estaban conspirando con los militares, participaron en las elecciones de febrero de 1936. Salieron elegidos quince diputados tradicionalistas.

El carlismo en la Guerra Civil Española

El triunfo del Frente Popular aceleró la conspiración de los carlistas. Creían que se avecinaba una revolución. Se formó un Estado Mayor carlista. Fal Conde y Don Javier organizaron los requetés. En mayo, se reunieron en Lisboa con el general Sanjurjo, a quien ofrecieron la dirección militar del levantamiento carlista en el Norte. Sanjurjo decidió que era necesaria la participación del Ejército. El asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio favoreció el acuerdo final.

Después de largas negociaciones, los tradicionalistas se unieron al levantamiento del Ejército, que dio lugar a la guerra civil española. Participaron con unidades de voluntarios carlistas, los Tercios de Requetés, que tuvieron un papel destacado. El Requeté se unió al golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y combatió en la Guerra Civil. Llegaron a tener más de 60.000 combatientes voluntarios.

Bajo el mando del general Mola, formaron una columna que intentó tomar Madrid. Sin embargo, desde el principio de la guerra, los carlistas tuvieron diferencias con los líderes del levantamiento. Tras la muerte del pretendiente Alfonso Carlos el 29 de septiembre de 1936, Javier de Borbón-Parma asumió la regencia. La Comunión Tradicionalista desapareció formalmente en 1937 debido a un decreto que unió la Falange y la Comunión Tradicionalista en un partido único.

Fal Conde tuvo que exiliarse a Portugal. Se opuso a la unificación, pero sin éxito.

El carlismo se mantuvo dividido. Un grupo más estricto, liderado por Fal Conde y apoyado por el regente Javier de Borbón. Otro grupo más cercano a los militares y falangistas, liderado por el conde de Rodezno.

La unificación impuesta por Franco en abril de 1937, en contra de la opinión de Fal Conde y del regente, fue aceptada por la mayoría de los carlistas en el frente. El regente expulsó de la Comunión Tradicionalista a quienes aceptaron puestos en el nuevo partido único. Después de una entrevista con Francisco Franco, fue expulsado de España.

La unificación puso fin al carlismo como partido legal. Aunque perdió sus periódicos y edificios, mantuvo cierta influencia en el gobierno. Durante la ocupación alemana de Francia, los nazis detuvieron al regente Javier de Borbón-Parma y lo llevaron a campos de concentración hasta su liberación.

El carlismo durante el franquismo

El carlismo en la posguerra

Durante el franquismo, el carlismo, aunque oficialmente "integrado", fue en la práctica perseguido. Hubo detenciones, cierres de círculos y confiscación de publicaciones. También tuvo su propia crisis interna.

En 1943, varias personalidades carlistas enviaron una carta al general Franco. Le pidieron que abandonara el "ensayo totalitario" y restaurara la monarquía tradicional española.

Ese mismo año, un grupo carlista reconoció al archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena y Borbón como rey con el nombre de Carlos VIII. Esta organización obtuvo el apoyo del gobierno para crear divisiones entre los monárquicos.

Durante la posguerra, el sector carlista leal a Fal Conde tuvo una existencia marginal. Javier de Borbón-Parma regresó varias veces a España, pero fue expulsado por las autoridades. Finalmente, en 1952, Don Javier asumió formalmente la sucesión y se proclamó rey con el nombre de Javier I.

La falta de liderazgo de Javier de Borbón causó nuevas divisiones:

- En 1957, algunos líderes carlistas visitaron a Juan de Borbón para reconocerlo como rey.

- En 1958, Mauricio de Sivatte fundó un grupo tradicionalista y antifranquista.

- En 1961, Ramón Forcadell Prats fundó la Hermandad Nacional Monárquica del Maestrazgo. Colaboró con el gobierno y promovió la monarquía.

La Ley de Principios Fundamentales del Movimiento de 1958 dio nuevas esperanzas al carlismo. Esta ley se inspiraba en ideas tradicionalistas y definía la monarquía como "tradicional, católica, social y representativa". El régimen permitió la creación de asociaciones carlistas y la celebración de las multitudinarias concentraciones anuales de Montejurra. Durante esta época, el príncipe Carlos Hugo de Borbón-Parma aspiraba a ser designado rey de España.

El carlismo y el Concilio Vaticano Segundo

Ante un proyecto de ley de libertad de culto en 1962, y frente a las nuevas ideas en la Iglesia, en 1963 el líder carlista José María Valiente y los jefes regionales redactaron un manifiesto en defensa de la "Unidad Católica de España".

Manuel Fal Conde también intentó evitar la declaración de libertad religiosa del Concilio. La unidad católica de España era una de las principales demandas históricas del carlismo.

La declaración final de la Iglesia en 1965 fue un golpe para la dirección carlista. Aun así, muchos carlistas siguieron defendiendo la unidad católica de España. Varios representantes carlistas en el parlamento se opusieron a la aprobación de la Ley de libertad religiosa de 1967.

El carlismo socialista y la división del movimiento

Después de 1965, una parte del carlismo empezó a cambiar sus ideas. Fue impulsado por grupos universitarios y obreros influenciados por los cambios en la Iglesia Católica. Esto llevó a un giro hacia la izquierda. En 1966, José María de Zavala ascendió a la secretaría general. Este proceso fue impulsado por la secretaría del príncipe Carlos Hugo, que promovió el cambio ideológico.

Sin embargo, ante la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco y la expulsión de España de Carlos Hugo y Javier en 1968, el sector progresista del carlismo, con Carlos Hugo a la cabeza, aceleró su cambio hacia un socialismo. Esto causó una profunda división. En 1971, el grupo de Carlos Hugo se opuso abiertamente al gobierno. Cambiaron el nombre de Comunión Tradicionalista por el de Partido Carlista, abandonando el calificativo de tradicionalista. Incluso hubo intentos de lucha armada por parte de pequeños grupos. En 1972, el Partido Carlista se definió como un partido de masas, de clase, democrático, socialista y monárquico federal.

Poco después de que el pretendiente Don Javier sufriera un accidente, dio plenos poderes a su hijo, Carlos Hugo. El 20 de abril de 1975, abdicó en él.

El carlismo durante la Transición

El cambio de ideas de Carlos Hugo hizo que muchos carlistas dejaran de seguir el movimiento. Los carlistas mayores y los excombatientes, junto con los jóvenes tradicionalistas, dejaron de participar en la concentración anual de Montejurra.

Los seguidores de Carlos Hugo también reinterpretaron la historia del carlismo. Decían que siempre había sido "un movimiento popular y contrario al capitalismo".

Un sector del carlismo no reconoció a Carlos Hugo como rey legítimo. En abril de 1975, un grupo de carlistas envió una carta a Don Javier expresando su desacuerdo con la desviación de las ideas tradicionales. Don Javier abdicó en Carlos Hugo en abril de 1975.

El 11 de junio de 1975, el Partido Carlista de Carlos Hugo participó en la fundación de una plataforma democrática.

Carlos Hugo no quiso responder a las exigencias del sector tradicionalista. En julio, este sector se desvinculó de él y reactivó la Comunión Tradicionalista. También en julio, Sixto Enrique de Borbón, hermano de Carlos Hugo, lo acusó de haber abandonado los principios carlistas. Se declaró Abanderado de la Comunión Tradicionalista.

Sin embargo, la Comunión Tradicionalista de Sixto Enrique no logró atraer a otros grupos tradicionalistas.

Tras la muerte de Franco, los carlistas tradicionalistas colaboraron con otros grupos y se enfrentaron a los seguidores de Carlos Hugo en los actos de Montejurra de 1976. Estos hechos, conocidos como los «Sucesos de Montejurra», resultaron en la muerte de dos partidarios de Carlos Hugo. Los responsables se beneficiaron de una ley de amnistía. En 1978, un grupo terrorista asesinó a José María Arrizabalaga, líder de la Juventud de la Comunión Tradicionalista en Vizcaya.

Durante la Transición, el Partido Carlista no pudo participar con sus siglas en las primeras elecciones. Se presentó en Navarra, pero no consiguió ningún diputado.

En 1978, el Partido Carlista pidió el voto positivo para la Constitución Española. En las elecciones de 1979, Carlos Hugo encabezó la candidatura del Partido Carlista en Navarra, pero no obtuvo escaño. Ante el fracaso electoral, en noviembre de 1979 renunció a la presidencia del partido y abandonó la política.

La Comunión Tradicionalista reconstituida fue legalizada en 1977. Pidió votar no a la Constitución española de 1978. Se presentó a las elecciones de 1979 en coalición con otro partido.

Víctimas tradicionalistas de ETA en la Transición

Las siguientes personas son algunas de las víctimas carlistas de la banda terrorista ETA, que fueron asesinadas o heridas gravemente durante la Transición:

- Víctor Legórburu Ibarreche: Fallecido el 9 de febrero de 1976. Alcalde de Galdácano, de ideas tradicionalistas.

- Esteban Belderrain Madariaga: Fallecido el 16 de marzo de 1978. Ex teniente de alcalde de Castillo y Elejabeitia, era cobrador de autopista.

- Javier Jáuregui Bernaola: Fallecido el 8 de julio de 1978. Dueño de un bar y juez de paz de Lemona. Colaboraba con los tradicionalistas.

- Elías Elexpe Astondoa: Fallecido el 25 de noviembre de 1978. Taxista de Amorebieta. Era tradicionalista.

- José María Arrizabalaga Arcocha: Fallecido el 27 de diciembre de 1978. Jefe de las Juventudes Tradicionalistas de Vizcaya. Asesinado en Ondárroa.

- Jesús Ulayar Liciaga: Fallecido el 27 de enero de 1979. Alcalde de Echarri-Aranaz (Navarra). Conocido por sus ideas tradicionalistas carlistas.

- Luis María Uriarte Alzáa: Fallecido el 5 de octubre de 1979. De conocida familia carlista de Durango. Fue alcalde de Vedia.

- Eloy Ruiz Cortadi: Herido grave el 16 de marzo de 1976. Hijo del capitán del Tercio de Begoña. Fue tiroteado en Portugalete. Se exilió a Galicia.

Formaciones carlistas en la actualidad

Después de la Transición Española, el carlismo dejó de ser un movimiento de masas. Se convirtió en un movimiento muy minoritario.

El carlismo de izquierda continúa con el Partido Carlista. A este está unido en Navarra y País Vasco el Partido Carlista de Euskalherria / Euskal-Herriko Karlista Alderdia (EKA). Este partido fue legalizado en el año 2000. Su lema es «Libertad, Socialismo, Federalismo y Autogestión». Sigue celebrando cada año el acto de Montejurra. En las elecciones municipales de 2003, 2007 y 2011, obtuvo muy pocos votos. En 2015, no presentó candidaturas.

En 1986, varios grupos tradicionalistas se unieron en el «Congreso de la Unidad Carlista». Crearon la Comunión Tradicionalista Carlista (CTC). Esta formación se declaró heredera del carlismo. Actualmente, no reconoce a ningún pretendiente. Se presentó a las elecciones europeas de 1994 y 2014, y a las generales de 2004 y 2008, obteniendo pocos votos.

Algunos miembros de la anterior Comunión Tradicionalista se separaron de la CTC. En 2001, Sixto Enrique de Borbón publicó un manifiesto. Sus seguidores reactivaron la Comunión Tradicionalista (CT).

En la actualidad, Sixto Enrique de Borbón y el hijo de Carlos Hugo, Carlos Javier, son los pretendientes al trono de España.

Símbolos del carlismo

- Lema: «Dios, Patria, Rey». Más tarde se añadió «fueros», quedando como Dios, Patria, Fueros, Rey.

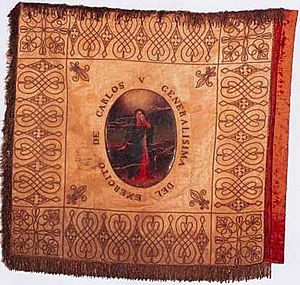

- Banderas: Durante la primera guerra carlista, usaron el «Estandarte Real» o «la Generalísima». Tenía el Escudo Real por un lado y la imagen de la Virgen de los Dolores por el otro. A partir de la tercera guerra carlista, usaron la bandera rojigualda española, a menudo con el lema o el Sagrado Corazón de Jesús bordado. A finales del siglo XIX, también se usaron banderas con la flor de lis borbónica, banderas regionales y, desde 1935, la Cruz de Borgoña en rojo sobre fondo blanco.

- Himno: Desde la década de 1930, la Marcha de Oriamendi en su versión castellana. Antes, el himno carlista en toda España era la Entrada de Don Carlos. También se solía tocar la Marcha Real y el Himno a los mártires de la bandera tradicional, además de otros himnos regionales.

La boina carlista: un símbolo distintivo

La boina se convirtió en uno de los símbolos del carlismo. Fue usada por el ejército de Don Carlos durante la primera guerra carlista. Su uso se extendió porque el levantamiento tuvo éxito en Navarra. En 1869, un navarro explicó que la boina se llamaba antes chapela en vasco. El nombre "boina" se le dio al principio de la guerra civil.

Al vestir a las tropas de Don Carlos, se decidió que usaran boinas en lugar de gorras. Esto era más económico y muchos soldados ya las traían de casa.

El color de la boina indicaba el cuerpo o la categoría. Por ejemplo, el batallón de Guías de Navarra usaba boinas rojas con borla amarilla. Los generales llevaban boina blanca con borla de oro.

Durante la tercera guerra carlista, los carlistas usaron boinas blancas y rojas. La boina roja fue la más común entre los batallones de Navarra. Carlos VII solía usarla de este color. Los carlistas siguieron usando esta prenda en tiempos de paz. La boina roja se convirtió en la característica más distintiva de las juventudes del Requeté. Tanto que en la década de 1930, "boina roja" era sinónimo de "requeté".

¿Cómo se ha estudiado el carlismo?

Antes de la década de 1960, había dos formas principales de estudiar el carlismo, centradas en las guerras carlistas. Una era de tendencia liberal. La otra fue escrita por los propios carlistas.

Desde finales de la década de 1960, surgió una nueva forma de estudiar el carlismo. Estaba relacionada con el Partido Carlista de Carlos Hugo. Sus principales representantes reinterpretaron el carlismo. Decían que siempre había sido "un movimiento popular y contrario al capitalismo".

Otros historiadores, no vinculados al movimiento carlista, han analizado el carlismo del siglo XX de forma científica. En la década de 1990, apareció otra línea de estudio que recuperó la forma de ver el carlismo de autores anteriores, pero con un enfoque científico.

En Cataluña, el estudio del carlismo ha tenido muchas aportaciones. Se han realizado muchas tesis doctorales sobre el carlismo catalán del siglo XIX.

Véase también

En inglés: Carlism Facts for Kids

En inglés: Carlism Facts for Kids

- Anexo:Pretendientes carlistas al trono español

- Fiesta de los Mártires de la Tradición

- Carlismo electoral (Restauración)