Transición española para niños

Datos para niños Reino de España |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Período histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1975-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

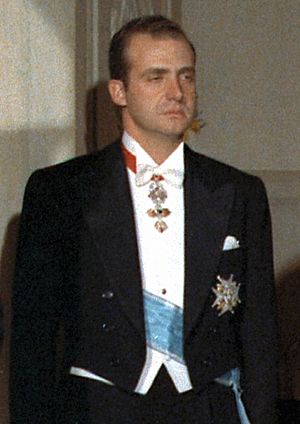

Proclamación de Juan Carlos I como rey de España

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Lema: «Una, grande y libre» «Plus ultra» |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Himno: Marcha Real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

El Reino de España en 1975

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Capital | Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Entidad | Período histórico | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Idioma oficial | Castellano Cooficiales después de 1978: • Catalán • Vasco • Gallego |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Religión | Católica (Religión estatal hasta 1978) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Moneda | Peseta | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Período histórico | Guerra Fría | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 20 de noviembre de 1975 |

• Fallecimiento de Francisco Franco | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 18 de noviembre de 1976 |

• Ley para la Reforma Política | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 15 de junio de 1977 |

• Elecciones de 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 15 de octubre de 1977 |

• Ley de Amnistía | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 29 de diciembre de 1978 |

• Constitución española de 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 1 de marzo de 1979 |

• Elecciones de 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 23 de febrero de 1981 |

• Golpe de Estado fallido | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 28 de octubre de 1982 |

• Elecciones de 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Forma de gobierno | Monarquía absoluta unitaria provisional (1975-1978) Monarquía constitucional unitaria parlamentaria (después de 1978) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Rey • 1975-1982

|

Juan Carlos I |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Presidente • 1975-1976

• 1976-1981 • 1981-1982 |

Carlos Arias Navarro Adolfo Suárez Leopoldo Calvo-Sotelo |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Legislatura | Cortes Españolas (hasta 1977) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| • Cámara alta | Cortes Generales (desde 1977) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

La Transición española es el nombre que se le da al periodo de la historia contemporánea de España en el que el país pasó de ser una dictadura a convertirse en una democracia. Este cambio ocurrió después del fallecimiento del general Francisco Franco en 1975 y llevó a la creación de una nueva Constitución en 1978.

Este proceso es la primera parte del reinado del rey Juan Carlos I. Se considera parte de una "tercera ola democratizadora" que ocurrió en varios países a finales del siglo XX. En España, fue el segundo gran proceso de democratización en el siglo XX, después de la Segunda República.

Contenido

- ¿Cuándo empezó y terminó la Transición?

- Antes de la Transición: La dictadura de Franco (1969-1975)

- Proclamación del rey Juan Carlos I

- Gobierno de Arias Navarro (1975-1976): La "Reforma Arias-Fraga"

- Gobierno de Adolfo Suárez (1976-1977): La reforma como "ruptura pactada"

- El proyecto reformista: La Ley para la Reforma Política

- Acercamiento a la oposición y sus límites

- Reunión de Suárez con los militares

- Aprobación de la Ley para la Reforma Política

- La "Semana Trágica" de enero de 1977

- La legalización del Partido Comunista de España

- Otros cambios importantes

- Elecciones del 15 de junio de 1977

- Segundo gobierno de Adolfo Suárez (1977-1979): Construyendo la democracia

- Tercer gobierno de Suárez, el 23-F y el gobierno de Calvo Sotelo (1979-1982)

- Primer gobierno socialista de Felipe González (1982-1986): Consolidación de la democracia

- Debates entre historiadores

- Memoria de la Transición

- Galería de imágenes

- Véase también

¿Cuándo empezó y terminó la Transición?

La Transición comenzó el 20 de noviembre de 1975, cuando falleció el general Francisco Franco. Dos días después, Juan Carlos I de Borbón fue proclamado rey. Él había sido elegido por Franco como su sucesor años antes.

No hay una fecha exacta para el final de la Transición, pero muchos historiadores la sitúan en las elecciones generales de octubre de 1982. En estas elecciones, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), un partido que venía de la oposición, ganó y formó gobierno. Otros historiadores extienden el periodo hasta el 1 de enero de 1986, cuando España entró en la Comunidad Europea.

Antes de la Transición: La dictadura de Franco (1969-1975)

Los últimos años de la dictadura

Después de 1969, el almirante Carrero Blanco, una figura muy importante en la dictadura franquista, fue nombrado vicepresidente del gobierno. Su objetivo era que Franco designara al príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor. Esto ocurrió el 22 de julio de 1969, cuando Franco lo propuso como "mi sucesor" para una monarquía que continuaría sus principios. Franco dijo que con este nombramiento, todo quedaría "atado y bien atado" para el futuro.

En octubre de 1969, se formó un nuevo gobierno con personas leales a Carrero Blanco. Durante los años siguientes, hubo una división entre los que querían mantener el sistema sin cambios y los que buscaban algunas reformas. La sociedad española estaba cambiando mucho, y la estructura política de la dictadura no se adaptaba a esos cambios. Esto causaba problemas en las calles, fábricas y universidades.

A mediados de 1973, el plan de Carrero Blanco de mantener todo igual no funcionaba. Franco lo nombró presidente del Gobierno, un cargo que nunca había cedido. Sin embargo, este nuevo gobierno duró solo seis meses.

El 20 de diciembre de 1973, el almirante Carrero Blanco falleció en un atentado en Madrid. Este evento fue un golpe muy duro para el régimen de Franco, ya que Carrero Blanco era la persona clave para asegurar la continuidad del sistema.

La crisis final de la dictadura (1974-1975)

En enero de 1974, Carlos Arias Navarro fue nombrado presidente del Gobierno. Al principio, pareció que haría algunas reformas, pero estas promesas duraron poco. La situación se volvió más tensa con la expulsión de un obispo y la ejecución de un anarquista, Salvador Puig Antich, a pesar de las protestas internacionales.

La dictadura española se sentía cada vez más aislada. En abril de 1974, la Revolución de los Claveles en Portugal puso fin a otra dictadura europea. En julio de 1974, Franco fue hospitalizado y cedió temporalmente sus poderes al príncipe Juan Carlos, pero los recuperó en septiembre.

La oposición a la dictadura se hizo más fuerte. En julio de 1974, Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista de España, creó la Junta Democrática, que buscaba un cambio total hacia la democracia. Otros grupos de oposición, más moderados, formaron la Plataforma de Convergencia Democrática en junio de 1975.

La crisis económica de 1974 y 1975, con aumento de la inflación y el desempleo, provocó muchas huelgas y protestas. La actividad de grupos violentos también aumentó, lo que llevó a una represión más dura por parte del gobierno.

En septiembre de 1975, cinco personas fueron ejecutadas, lo que generó un gran rechazo internacional. Muchos países retiraron a sus embajadores de Madrid. El 1 de octubre de 1975, se organizó una manifestación de apoyo a Franco en Madrid, donde él habló de una "conspiración" contra España.

Doce días después, Franco enfermó gravemente y el 30 de octubre traspasó sus poderes al príncipe Juan Carlos. El 20 de noviembre de 1975, el presidente Carlos Arias Navarro anunció el fallecimiento de Franco.

Proclamación del rey Juan Carlos I

Después del fallecimiento de Franco, el 20 de noviembre de 1975, el Consejo de Regencia asumió el poder temporalmente. Dos días después, el 22 de noviembre de 1975, el príncipe Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey con el título de Juan Carlos I. En su discurso, el rey evitó hablar de la guerra civil española y afirmó que buscaría un "consenso de concordia nacional" para el futuro de España.

Con este discurso, el rey Juan Carlos dejó claro que no quería mantener el sistema de Franco sin cambios. Quería una reforma desde dentro de las instituciones. La oposición, sin embargo, recibió el discurso con cautela, ya que las leyes e instituciones de la dictadura seguían vigentes.

El 27 de noviembre, en una ceremonia religiosa, asistieron importantes líderes de otros países, lo que demostró que los planes de reforma del rey Juan Carlos contaban con el apoyo de las democracias occidentales.

El 25 de noviembre, el rey aprobó un indulto que liberó a muchos presos. Sin embargo, la oposición exigía una amnistía total para todos los presos políticos y exiliados.

El 2 de diciembre de 1975, el rey nombró a Torcuato Fernández Miranda, su antiguo profesor, como presidente de las Cortes. Este nombramiento fue importante porque Fernández Miranda ayudaría a impulsar la reforma política.

Sin embargo, la confirmación de Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno causó decepción en la oposición. Muchos lo veían como una continuación del franquismo. El nuevo gobierno de Arias Navarro incluía a algunas figuras que buscaban reformas, como Manuel Fraga Iribarne y José María de Areilza, pero también a ministros más cercanos a las ideas conservadoras.

El gobierno de Arias Navarro era una mezcla de ideas conservadoras y reformistas. Arias Navarro quería continuar la obra de Franco, pero adaptándola a los nuevos tiempos. Sin embargo, no tenía un plan claro de reforma y pensaba que los cambios debían ser limitados.

El ministro Manuel Fraga Iribarne propuso un plan de reforma que buscaba una democracia gradual, controlada desde el poder. Este plan, conocido como "reforma en la continuidad", pretendía cambiar las leyes de la dictadura poco a poco. Sin embargo, no implicaba un cambio completo a un sistema democrático pleno.

La reforma de Fraga fue rechazada por la oposición, que la consideraba insuficiente. También fue criticada por los sectores más conservadores del franquismo, que no querían ningún cambio.

El proyecto de reforma se concretó en la modificación de algunas leyes fundamentales y la aprobación de nuevas leyes de reunión y asociación. La Ley de Asociaciones Políticas fue defendida por el ministro Adolfo Suárez, quien impresionó con su discurso a favor de los principios democráticos.

Sin embargo, la reforma de Arias-Fraga se estancó cuando las Cortes rechazaron un cambio en el Código Penal que permitiría la afiliación a partidos políticos. Esto demostró que la reforma franquista había fracasado.

La oposición democrática: Sucesos de Vitoria y Montejurra

La oposición a la dictadura se organizó en dos grupos principales: la Junta Democrática, liderada por el Partido Comunista de España, y la Plataforma de Convergencia Democrática, con partidos más moderados y el PSOE. Ambos buscaban la democracia, pero con diferentes estrategias. La Junta Democrática quería una "ruptura democrática" con movilizaciones, mientras que la Plataforma prefería la negociación.

Hubo muchas protestas, manifestaciones y huelgas en todo el país. La represión del gobierno fue dura. El 3 de marzo de 1976, en Vitoria, cinco trabajadores fallecieron por disparos de la policía durante una huelga. Estos hechos mostraron la verdadera cara de la "reforma Arias-Fraga".

La violencia continuó con atentados de ETA y otros grupos. El 9 de mayo, en los sucesos de Montejurra, dos personas fallecieron en un enfrentamiento entre grupos carlistas, sin que las fuerzas del orden intervinieran. Estos eventos debilitaron aún más al gobierno de Arias Navarro.

El gobierno de Arias Navarro estaba desacreditado. El rey Juan Carlos I, preocupado por la imagen de la monarquía, decidió actuar. En junio de 1976, el rey visitó Estados Unidos y en su discurso ante el Congreso, se comprometió a llevar a España hacia una democracia plena.

Las relaciones entre Arias Navarro y el rey eran muy malas. El 11 de junio, el proyecto de reforma de Arias-Fraga fracasó en las Cortes. Finalmente, el 1 de julio, el rey Juan Carlos I le pidió a Arias Navarro que dimitiera, y este lo hizo.

Dos días después, el 3 de julio, Torcuato Fernández Miranda logró que Adolfo Suárez fuera propuesto como candidato a la presidencia del Gobierno. Suárez era el "candidato del rey" y se consideraba el hombre ideal para impulsar la reforma política. Su nombramiento causó sorpresa y decepción en la oposición, pero marcó un nuevo rumbo.

Gobierno de Adolfo Suárez (1976-1977): La reforma como "ruptura pactada"

El proyecto reformista: La Ley para la Reforma Política

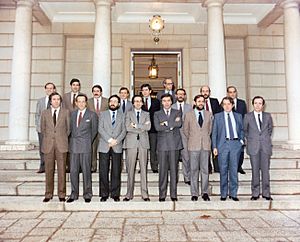

Adolfo Suárez formó un gobierno con jóvenes políticos reformistas. Su objetivo era "gobernar con el consentimiento de los gobernados" y lograr que los futuros gobiernos fueran el resultado de la "libre voluntad de la mayoría de los españoles". Anunció elecciones generales para antes de junio de 1977 y una amnistía amplia.

El gobierno aprobó una amnistía el 30 de julio, aunque no era total. También logró que las Cortes aprobaran la reforma del Código Penal sobre los partidos políticos, aunque con la condición de prohibir los partidos "totalitarios" (refiriéndose al Partido Comunista de España).

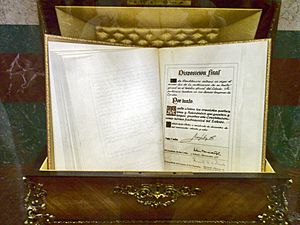

El proyecto clave fue la Ley para la Reforma Política. Esta ley creaba unas nuevas Cortes con dos cámaras (Congreso de Diputados y Senado), elegidas por sufragio universal. Aunque se presentaba como una reforma, en realidad significaba el fin de las instituciones de la dictadura.

Para que la ley fuera aprobada, Suárez tuvo que convencer a las Cortes franquistas de que votaran a favor de su propia desaparición. También tuvo que asegurar al ejército que la monarquía y la unidad de España no serían cuestionadas.

Acercamiento a la oposición y sus límites

El nuevo gobierno de Suárez mejoró el ambiente político. Hubo contactos con partidos de la oposición, incluyendo al PSOE y, de forma discreta, al Partido Comunista de España. Sin embargo, el gobierno no tenía intención de negociar todos los detalles con la oposición.

La oposición, unida en la Plataforma de Organismos Democráticos, consideró la Ley para la Reforma Política insuficiente. Exigían un "Gobierno de amplio consenso democrático" y un proceso para crear una nueva Constitución. Convocaron una huelga general el 12 de noviembre de 1976, que tuvo un seguimiento importante, pero no fue suficiente para cambiar la estrategia del gobierno.

Reunión de Suárez con los militares

El principal obstáculo para la reforma era el Ejército, que se veía a sí mismo como el protector del legado de Franco. El 8 de septiembre, Adolfo Suárez se reunió con los altos mandos militares para convencerlos de la necesidad de la reforma. Les aseguró que no se cuestionaría la monarquía ni la unidad de España, y que el proceso estaría bajo control del gobierno.

Sin embargo, hubo tensiones. El general Fernando de Santiago, vicepresidente del gobierno, se opuso al desmantelamiento de las instituciones franquistas y fue cesado. Fue reemplazado por el general Manuel Gutiérrez Mellado, un militar más abierto a los cambios.

Aprobación de la Ley para la Reforma Política

El proyecto de Ley para la Reforma Política se debatió en las Cortes franquistas el 14 de noviembre de 1976. Fue aprobado el 18 de noviembre por una gran mayoría de procuradores (435 de 531). Esto fue un éxito para Suárez, ya que significó el "suicidio" del régimen franquista desde dentro.

Para lograr esta aprobación, el gobierno presionó a los procuradores, ofreciendo beneficios o advirtiendo de posibles pérdidas de cargos. Muchos procuradores, viendo que el cambio era inevitable, decidieron apoyar la ley.

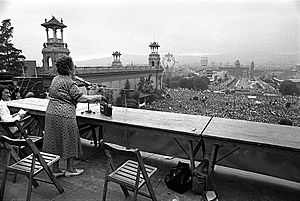

Después de ser aprobada por las Cortes, la ley se sometió a un referéndum el 15 de diciembre de 1976. La oposición democrática, que no estaba de acuerdo con todos los puntos, optó por la abstención. Sin embargo, el gobierno hizo una gran campaña a favor del "Sí".

El "Sí" ganó con el 94,2% de los votos, con una participación del 77,7%. Este resultado fue un gran éxito para el gobierno de Suárez y legitimó la reforma política. A partir de ese momento, el gobierno de Suárez asumió la tarea de convocar elecciones generales.

La oposición, incluyendo al PSOE y al Partido Comunista de España, formó la "Comisión de los Nueve" para negociar con Suárez. El gobierno aceptó muchas de sus condiciones, siempre que la oposición aceptara la monarquía.

La "Semana Trágica" de enero de 1977

La última semana de enero de 1977 fue un momento muy delicado. Grupos conservadores intentaron detener el proceso de cambio. El 23 de enero, un estudiante fue fallecido en una manifestación. Al día siguiente, en una protesta, otra persona falleció. Esa misma noche, pistoleros irrumpieron en un despacho de abogados en la calle de Atocha de Madrid, falleciendo a cinco personas y dejando a otras cuatro heridas.

Estos hechos, conocidos como la Matanza de Atocha de 1977, no lograron su objetivo de provocar una situación de caos. Al contrario, generaron una gran solidaridad con el Partido Comunista de España, al que estaban vinculadas las víctimas. El entierro de los fallecidos fue un acto multitudinario y pacífico, que demostró la madurez de la sociedad.

La crisis de enero aceleró la negociación entre el gobierno y la oposición, y la legalización de los partidos políticos. El 7 de febrero, se abrió un registro para los partidos. El 14 de marzo, se amplió la amnistía, y el 18 de marzo, se publicó la ley electoral. También se desmantelaron las instituciones de la dictadura.

La legalización del Partido Comunista de España

La actitud del Partido Comunista de España (PCE) durante el entierro de los abogados de Atocha demostró que la transición no sería completa sin su legalización. El gobierno de Suárez se vio obligado a reconsiderar su postura.

El 27 de febrero, Suárez se reunió en secreto con Santiago Carrillo, secretario general del PCE. Acordaron que el PCE moderaría sus acciones y aceptaría la monarquía y la bandera española a cambio de su legalización.

Finalmente, el 9 de abril de 1977, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, el presidente Suárez tomó la arriesgada decisión de legalizar el PCE. Esta fue una de las decisiones más importantes de la Transición.

La legalización provocó reacciones negativas en algunos sectores conservadores y en las Fuerzas Armadas. El ministro de Marina dimitió. Sin embargo, el Ejército, aunque expresó su descontento, acató la decisión. La legalización del PCE fue un "hito" de la Transición, ya que fue la primera decisión política importante tomada sin la aprobación del ejército y en contra de su opinión mayoritaria.

El PCE, por su parte, aceptó la monarquía y la bandera española. El 13 de mayo, Dolores Ibárruri, la "Pasionaria", una histórica líder comunista, regresó a España después de 38 años de exilio.

Otros cambios importantes

El 8 de abril de 1977, se eliminó el símbolo de la Falange de la fachada de la Secretaría General del Movimiento, cumpliendo el decreto que ponía fin al Movimiento Nacional, el partido único de la dictadura.

A finales de abril, se legalizaron los sindicatos obreros, incluyendo Comisiones Obreras. También se suprimió el Tribunal de Orden Público y se estableció la libertad sindical.

El 14 de mayo, don Juan de Borbón, padre del rey, cedió sus derechos a la Corona española a su hijo, el rey Juan Carlos I. Esto dio una mayor legitimidad a la monarquía.

A finales de mayo, Torcuato Fernández Miranda dimitió como presidente de las Cortes, ya que su misión de impulsar la reforma se había cumplido.

En el País Vasco, la situación seguía siendo tensa. La ampliación de la amnistía no satisfizo la demanda de una "amnistía total", y la semana proamnistía en mayo resultó en la muerte de siete personas. Sin embargo, ETA político-militar anunció una tregua.

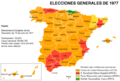

Elecciones del 15 de junio de 1977

El 18 de marzo de 1977, el gobierno publicó la ley que regulaba las elecciones que se celebrarían en junio. Se establecieron reglas para la elección de diputados y senadores. Se legalizaron 78 partidos políticos.

El PSOE y el Partido Comunista de España (PCE) fueron los principales partidos de izquierda. El PSOE, liderado por Felipe González, se reafirmó como un partido socialista y democrático. El PCE, liderado por Santiago Carrillo, adoptó el "eurocomunismo", una vía democrática hacia el socialismo.

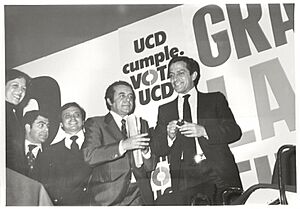

En la derecha, Manuel Fraga Iribarne lideró la coalición Alianza Popular, formada por exministros de Franco. Los reformistas que apoyaban a Suárez fundaron la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de 15 partidos liderada por el propio Adolfo Suárez.

Las elecciones se celebraron el 15 de junio de 1977, con una alta participación. La victoria fue para UCD, que obtuvo el 34% de los votos y 165 escaños, sin alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE fue el segundo partido más votado, con el 29,3% de los votos y 118 diputados, superando al PCE. Alianza Popular obtuvo el 8,3% de los votos y 16 diputados.

Con estas elecciones, se consolidó un sistema de partidos con dos grandes fuerzas (UCD y PSOE) en el centro, y otras más pequeñas en los extremos. La victoria de UCD y PSOE fue un apoyo a la reforma pactada y una derrota para los extremos.

El 21 de junio, el presidente del Gobierno de la Segunda República española en el exilio, José Maldonado, disolvió esa institución, lo que simbolizó el fin del franquismo.

Segundo gobierno de Adolfo Suárez (1977-1979): Construyendo la democracia

Después de las elecciones, la democracia aún no estaba completamente establecida. Muchas leyes de la dictadura seguían vigentes. Adolfo Suárez formó un nuevo gobierno, manteniendo un equilibrio entre los diferentes grupos de UCD.

Ley de Amnistía y "pacto del olvido"

Una de las primeras medidas fue la Ley de Amnistía total, que liberó a los presos por delitos políticos. Esta ley también significó que no se pedirían responsabilidades por las acciones de represión durante la dictadura. La izquierda apoyó esta medida, que se conoció como el "pacto del olvido", buscando la reconciliación nacional.

El 21 de diciembre de 1977, el gobierno suprimió la "fiesta del 18 de julio", un símbolo de la dictadura. Un mes antes, España fue admitida en el Consejo de Europa.

Pactos de la Moncloa

La crisis económica de 1977 obligó a los partidos a buscar acuerdos. Así nacieron los "Pactos de la Moncloa", firmados el 25 de octubre de 1977 en el palacio de La Moncloa. Estos pactos buscaban estabilizar la economía y reducir la inflación, a cambio de mejoras sociales y reformas legales.

Los pactos fueron aprobados por el Congreso de los Diputados. Aunque no participaron directamente, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras los apoyaron. Los pactos lograron estabilizar la economía y sentaron las bases del Estado asistencial.

La organización territorial

Otro problema urgente fue la organización territorial de España, ya que Cataluña y el País Vasco pedían autogobierno. En Cataluña, el gobierno de Suárez negoció con Josep Tarradellas, presidente de la Generalidad en el exilio. Tarradellas regresó a Barcelona el 23 de octubre de 1977, y se restableció provisionalmente la Generalidad.

En el País Vasco, el gobierno negoció con la Asamblea de Parlamentarios Vascos, y en diciembre de 1977 se creó el Consejo General Vasco. Sin embargo, los atentados de ETA dificultaban la situación.

La concesión de "preautonomías" a Cataluña y el País Vasco impulsó a otras regiones a pedir también autogobierno. El gobierno canalizó estas demandas, creando órganos preautonómicos en todas las regiones.

La violencia de ETA y otros grupos

A pesar de la Ley de Amnistía, ETA no dejó de actuar y aumentó sus atentados. En 1978, ETA realizó 71 atentados con 68 fallecidos. La violencia de ETA fue un gran obstáculo para la consolidación de la democracia.

Otros grupos también usaron la violencia, como el GRAPO y grupos de extrema derecha, que contaron con la complicidad de algunos sectores de la policía.

La nueva Constitución

Las Cortes elegidas en 1977, aunque no eran oficialmente "constituyentes", se encargaron de elaborar una nueva Constitución. Se creó una comisión en el Congreso de Diputados, que nombró a siete miembros para redactar un borrador.

Los trabajos se realizaron en secreto para facilitar los acuerdos. Los ponentes buscaron un texto de consenso que fuera aceptable para todos los grandes partidos. El PSOE y el Partido Comunista de España renunciaron a la forma republicana de Estado a favor de la monarquía.

La Constitución también incluyó el término "nacionalidades" para referirse a las regiones con identidad histórica. Se llegó a acuerdos en temas como la libertad de enseñanza y la relación con la Iglesia católica.

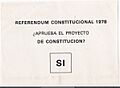

El 31 de octubre de 1978, el proyecto de Constitución fue votado en el Congreso y el Senado, obteniendo un gran apoyo.

El 6 de diciembre de 1978, la Constitución fue sometida a referéndum y aprobada por el 88% de los votantes. En el País Vasco, la abstención fue alta, y la Constitución fue aprobada por un porcentaje menor.

Tres años después del fallecimiento de Franco, España había dejado atrás la dictadura y había inaugurado un nuevo régimen democrático. La Constitución de 1978 fue el resultado de un acuerdo entre las fuerzas políticas, que hicieron concesiones para lograr un cambio pacífico.

Tercer gobierno de Suárez, el 23-F y el gobierno de Calvo Sotelo (1979-1982)

Elecciones generales y municipales de 1979

Después de la aprobación de la Constitución, Adolfo Suárez disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones. UCD y PSOE se habían fortalecido y aspiraban a ganar.

Las elecciones se celebraron el 1 de marzo de 1979. UCD volvió a ganar, pero sin mayoría absoluta (168 diputados). El PSOE no mejoró mucho sus resultados (121 diputados). La abstención aumentó, lo que se atribuyó al "desencanto" de los ciudadanos con la política.

Un mes después, se celebraron las primeras elecciones municipales desde la Segunda República. La izquierda ganó en la mayoría de las grandes ciudades gracias a pactos entre el PSOE y el PCE. Enrique Tierno Galván fue alcalde de Madrid y Narcís Serra de Barcelona.

El nuevo gobierno de Adolfo Suárez tuvo que enfrentar la crisis económica y el aumento de la violencia de ETA.

Crisis del PSOE y liderazgo de Felipe González

La falta de victoria en las elecciones de 1979 provocó una crisis interna en el PSOE. En el XXVIII Congreso del PSOE en mayo de 1979, se debatió si el partido debía dejar de definirse como "marxista". Felipe González, el secretario general, dimitió cuando su propuesta fue rechazada.

Sin embargo, en un Congreso Extraordinario en septiembre de 1979, Felipe González fue aclamado y el marxismo fue eliminado de la definición del partido. Esto fortaleció su liderazgo y permitió al PSOE endurecer su oposición al gobierno de UCD.

La organización de las autonomías

El gobierno de Suárez tuvo que abordar la cuestión autonómica. En el verano de 1979, Suárez negoció con Carlos Garaikoetxea, presidente del Consejo General Vasco, el Estatuto del País Vasco. Este estatuto, que reconocía un amplio autogobierno, fue aprobado en referéndum el 25 de octubre.

También se negoció el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue aprobado en referéndum el mismo día. Poco después, se celebraron las primeras elecciones a los parlamentos vasco y catalán, dando la victoria a los partidos nacionalistas.

La aprobación de estos estatutos impulsó a otras regiones a buscar su autonomía. El gobierno decidió "racionalizar" el proceso. En Andalucía, se convocó un referéndum autonómico el 28 de febrero de 1980, que fue aprobado, lo que supuso un revés para UCD y un éxito para el PSOE.

Descomposición de UCD y dimisión de Suárez

Los reveses electorales de UCD, el empeoramiento de la economía y el aumento de la violencia de ETA debilitaron al gobierno de Suárez. Las diferencias políticas dentro de UCD se acentuaron.

En mayo de 1980, el PSOE presentó una moción de censura contra el gobierno, ofreciendo a Felipe González como alternativa. Aunque la moción no prosperó, González salió muy fortalecido y se convirtió en el líder político mejor valorado.

La debilidad de Suárez dentro de su propio partido se hizo evidente. El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez anunció su dimisión como presidente del gobierno y del partido.

La crisis política se agravó con el fallecimiento de un ingeniero de la central nuclear de Lemóniz a manos de ETA, y la muerte de un presunto miembro de ETA bajo custodia policial.

El 22 de febrero, Leopoldo Calvo Sotelo, el sucesor propuesto por UCD, sometió su programa de gobierno a votación en el Congreso. La votación se repetiría al día siguiente.

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981

El 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles liderados por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron en el Congreso de los Diputados. Tejero ordenó a todos "¡al suelo!" y retuvo a los diputados.

Al mismo tiempo, el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, declaró el "estado de guerra" y sacó tanques a las calles de Valencia. Se iniciaba así un intento de golpe de Estado.

El rey Juan Carlos I actuó rápidamente. Ordenó a los capitanes generales que no se unieran a la sublevación y a Milans del Bosch que retirara sus tropas. A la una de la madrugada, el rey se dirigió al país por televisión, condenando el golpe y defendiendo la democracia.

Dos horas después, Milans del Bosch ordenó la retirada de sus tropas, y a la mañana siguiente, Tejero se rindió. El intento de golpe de Estado, conocido como el "23-F", había fracasado.

El 27 de febrero, se convocaron manifestaciones masivas en apoyo a la Constitución y la democracia. El "23-F" reforzó el sistema democrático y la figura del rey Juan Carlos I.

Gobierno de Calvo Sotelo (1981-1982)

Leopoldo Calvo Sotelo fue investido presidente del gobierno. Su gobierno no incluyó a ningún militar, por primera vez desde la República. Calvo Sotelo buscó acuerdos con el PSOE para enfrentar los problemas del país.

En la cuestión militar, el PSOE apoyó que solo se juzgara a los implicados en el golpe y que se agravaran las penas. También apoyó la Ley de Defensa de la Constitución para prevenir nuevos intentos de golpe.

En la cuestión autonómica, el gobierno de Calvo Sotelo firmó un "pacto autonómico" con el PSOE el 31 de julio de 1981. Este pacto buscaba "reordenar" el proceso autonómico, cerrando la vía rápida a algunas regiones y generalizando los estatutos de autonomía.

El gobierno también logró que Comisiones Obreras se uniera a la política de acuerdos sociales. Además, ETA político-militar abandonó la violencia en febrero de 1982, aunque ETA militar continuó sus acciones.

El gobierno de Calvo Sotelo decidió solicitar el ingreso de España en la OTAN. El PSOE se opuso a esta decisión y prometió un referéndum si llegaba al poder. El 29 de octubre de 1981, el Congreso aprobó la entrada de España en la OTAN.

Durante este periodo, UCD comenzó a desintegrarse. Muchos diputados abandonaron el partido para unirse a Alianza Popular o formar nuevos partidos. Ante esta situación, Calvo Sotelo disolvió las Cortes en agosto de 1982 y convocó nuevas elecciones generales.

Mientras UCD se desmoronaba, el PSOE ganaba apoyo, proyectando una imagen de unidad y responsabilidad. El PSOE abandonó su retórica más radical y adoptó una postura reformista, buscando la "modernización" de España y su integración en Europa.

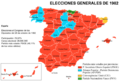

Elecciones del 28 de octubre de 1982

Las elecciones del 28 de octubre de 1982 tuvieron la mayor participación de la democracia (79,8%). El PSOE, con el lema "Por el cambio", obtuvo una victoria rotunda, con más de diez millones de votos y la mayoría absoluta en el Congreso de Diputados (202 diputados).

Alianza Popular fue el segundo partido más votado (106 diputados), convirtiéndose en la nueva alternativa conservadora. El PCE y UCD fueron casi eliminados del mapa político.

Estas elecciones son consideradas por la mayoría de los historiadores como el final de la Transición. Por primera vez, hubo una alternancia política en España, y un partido que no tenía relación con el franquismo accedió al gobierno. Esto demostró que la democracia se había consolidado.

Primer gobierno socialista de Felipe González (1982-1986): Consolidación de la democracia

El PSOE regresó al gobierno por primera vez desde la guerra civil española. Su objetivo era consolidar la democracia y "modernizar" España, integrándola en Europa.

Fin de la amenaza de golpe

El gobierno socialista buscó acabar con la posibilidad de golpes militares. Se implementaron medidas para "profesionalizar" el Ejército y subordinarlo al poder civil. Se redujo el número de mandos y se integró la jurisdicción militar en la civil.

Aunque hubo un último intento de golpe en junio de 1985, fue desarticulado. Después de este caso, la amenaza de golpes militares desapareció de la vida política española.

Integración en Europa y permanencia en la OTAN

Otro gran objetivo fue la integración de España en Europa. En 1985, finalizaron las negociaciones para el ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE). El 12 de junio de 1985, se firmó el Acta de Adhesión, y el 1 de enero de 1986, España entró oficialmente en la CEE.

El gobierno de Felipe González también decidió que España debía permanecer en la OTAN, aunque con ciertas condiciones (no armas nucleares, reducción de bases militares de EE. UU.). Esto generó un debate, ya que el PSOE se había opuesto a la OTAN anteriormente.

El 12 de marzo de 1986, se celebró un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. A pesar de la campaña en contra, el "Sí" a la permanencia ganó por un margen estrecho. Este resultado reforzó el liderazgo de Felipe González y el PSOE, que volvió a ganar las elecciones generales ese mismo año.

Debates entre historiadores

Los historiadores tienen diferentes opiniones sobre la Transición española.

¿Un pacto de élites?

Algunos historiadores, como Ignacio Sánchez-Cuenca, creen que el cambio político se produjo "desde arriba", es decir, desde el poder del Estado, sin una negociación real con la oposición. Sin embargo, la presión de la gente en las calles y fábricas obligó a acelerar y profundizar las reformas.

Otros, como Xosé Manoel Núñez Seixas, señalan que no hubo un plan perfecto, sino mucha improvisación y adaptación a las circunstancias. Fue un "pacto de élites", pero influenciado por las movilizaciones sociales.

Carme Molinero y Pere Ysàs argumentan que la Transición fue un proceso incierto y dinámico, donde los actores políticos tuvieron que adaptarse constantemente. La fuerza de los diferentes grupos fue clave en el proceso.

¿Una transición pacífica?

La idea de que la Transición fue "esencialmente pacífica" es un tema de debate. La historiadora francesa Sophie Baby sostiene que esta idea es un mito. Ella documenta que hubo mucha violencia política entre 1975 y 1982, con cientos de fallecidos.

Esta violencia fue causada por grupos como ETA y el GRAPO, pero también por grupos de extrema derecha y por las propias fuerzas del orden. A pesar de la violencia, el proceso democrático no se detuvo.

Xavier Casals argumenta que, paradójicamente, la violencia terrorista, en la mayoría de los casos, ayudó a estabilizar la democracia, al aislar a los extremistas y llevar a la sociedad a apoyar a los grandes partidos que buscaban un cambio estable.

Molinero e Ysàs coinciden en que la violencia política fue importante, pero que, en general, el carácter pacífico fue dominante. La violencia, salvo en el caso de ETA, se volvió contra sus promotores y contribuyó a la consolidación de la democracia.

Memoria de la Transición

Existen dos relatos principales sobre la Transición. Uno la presenta como un éxito, liderada por la élite política que desmanteló la dictadura y estableció una democracia. Este relato destaca el papel del rey Juan Carlos y de políticos como Adolfo Suárez.

El otro relato la ve como una democracia con deficiencias, casi un "franquismo disfrazado". Este relato critica que el cambio fue obra de la élite gobernante y que la izquierda hizo demasiadas renuncias.

Molinero e Ysàs consideran que ambos relatos son incompletos. El primero ignora el papel de muchos actores sociales y la conflictividad del proceso. El segundo olvida las condiciones reales y las fortalezas de los diferentes grupos.

Sobre el papel del rey Juan Carlos, Molinero e Ysàs sugieren que su objetivo principal era consolidar la monarquía. Sus decisiones estuvieron influenciadas por la evolución de la situación política.

En cuanto a la Ley de Amnistía de 1977, los historiadores señalan que la oposición antifranquista no buscaba llevar a los responsables de la dictadura ante los tribunales, sino la "reconciliación nacional".

La "renuncia" a un referéndum sobre la forma de gobierno (Monarquía o República) también es debatida. Molinero e Ysàs explican que en las Cortes de 1977 no había una mayoría republicana, y el objetivo principal de la oposición era la democracia. Además, la presencia de unas Fuerzas Armadas que respetaban la nueva legalidad por obediencia al rey fue un factor importante.

Galería de imágenes

-

Visita a Estados Unidos de los reyes de España en 1981.

-

El presidente del gobierno Carlos Arias Navarro visita al general Franco en el hospital en 1975.

-

Manuel Fraga Iribarne, ministro del gobierno de Arias Navarro.

-

El ministro de Asuntos Exteriores José María de Areilza en los Países Bajos en 1976.

-

Cartel de la Junta Democrática de 1974.

-

El dictador comunista rumano Ceaucescu junto a Santiago Carrillo en 1970.

-

El rey Juan Carlos en el Congreso de Estados Unidos en 1976.

-

El presidente Gerald Ford y el rey Juan Carlos I en la Casa Blanca en 1976.

-

Adolfo Suárez en 1979.

-

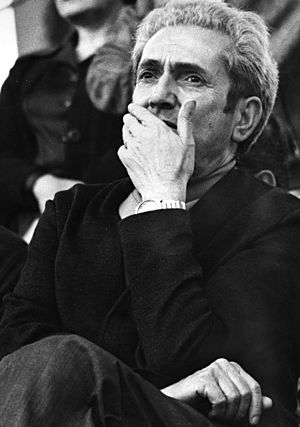

Santiago Carrillo, secretario general del PCE, en 1979.

-

Barricadas en San Sebastián durante la semana proamnistía en 1977.

-

Felipe González durante un mitin electoral en 1977.

-

Santiago Carrillo presentando la candidatura del PCE en 1977.

-

Logo de Unión de Centro Democrático.

-

Personas en un colegio electoral en Toledo el 15 de junio de 1977.

-

Entrevista entre Josep Tarradellas y Adolfo Suárez en 1977.

-

Sello de ETA.

-

Primera página de la Constitución española de 1978.

-

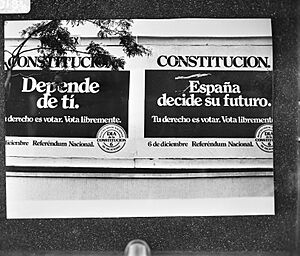

Carteles oficiales del referéndum para la ratificación de la Constitución española.

-

Papeleta a favor del Sí del referéndum para la ratificación de la Constitución española.

-

Enrique Tierno Galván y Ramón Tamames en una manifestación del 1 de mayo.

-

Carlos Garaikoetxea, presidente del Consejo General Vasco.

-

Cartel de Herri Batasuna pidiendo la abstención en el referéndum sobre el Estatuto de Guernica.

-

Adolfo Suárez conversa en el Congreso de los Diputados con Fernando Abril Martorell.

-

Adolfo Suárez y Manuel Gutiérrez Mellado en el Congreso de los Diputados.

-

Salón de plenos de la Casa de Juntas de Guernica.

-

El teniente coronel Antonio Tejero irrumpe en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981.

-

Leopoldo Calvo Sotelo en 1976.

-

Felipe González firma el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1985.

-

Alfonso Guerra informando de los resultados del Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN.

-

Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González firmando el traspaso de poderes en 1982.

Véase también

En inglés:

En inglés: