Tolerancia social para niños

La tolerancia es la capacidad de respetar las ideas, preferencias, formas de pensar o comportamientos de otras personas. Significa tener una actitud justa y abierta hacia aquellos cuyas opiniones, creencias o costumbres son diferentes a las nuestras. La palabra "tolerancia" viene del latín tolerantĭa, que significa "cualidad de quien puede aceptar".

Este concepto apareció en Francia a finales del siglo XVI durante las guerras de religión, que enfrentaron a católicos y protestantes. Al principio, significaba soportar lo que no se podía eliminar. Pero en el siglo siguiente, pensadores como John Locke y Pierre Bayle le dieron un sentido más positivo. Durante la Ilustración en el siglo XVIII, la tolerancia se convirtió en un valor fundamental, significando la aceptación de otras creencias.

La tolerancia es muy importante para vivir en paz y armonía. No se trata solo de permitir lo que otros digan o hagan, sino de reconocer y aceptar que cada persona es única y tiene sus propias diferencias. Se considera que la tolerancia es la base para una buena convivencia entre personas de distintas culturas, creencias, orígenes y formas de vida.

Contenido

¿Qué es la tolerancia en general?

A nivel personal, la tolerancia es la capacidad de aceptar una situación, a otra persona o a un grupo que consideramos diferente. Se muestra en cómo una persona actúa frente a valores distintos a los suyos. También implica aceptar una situación que parece injusta, ya sea para uno mismo o para otros. Todo esto requiere saber escuchar y aceptar a los demás.

Este comportamiento social ha existido en todas las épocas y lugares como una forma de hacer posible la convivencia. Generalmente, las reglas y valores de una sociedad son establecidos por el grupo que tiene el poder. Este grupo decide qué tan respetuosas serán las actitudes hacia las personas que piensan o actúan de manera diferente.

Tolerancia y la falta de ella

La tolerancia es una respuesta a una situación en la que hay diferencias. Es un valor que surge cuando las personas conviven, especialmente si hay desafíos. Lo contrario, la intolerancia, puede aparecer incluso antes de que haya una diferencia clara, como una forma de defensa.

La tolerancia se expresa de maneras similares, como la aceptación y el respeto. Sin embargo, la intolerancia puede manifestarse de muchas formas, desde ignorar a quienes son diferentes hasta la persecución. La persecución se ha usado históricamente para describir actos de violencia o discriminación, ya sean espontáneos o planeados. No se limita a grupos religiosos, étnicos o políticos; cualquier diferencia en apariencia o comportamiento puede ser un motivo.

Tanto la tolerancia como la intolerancia se basan en percibir a un individuo o grupo como diferente. La persecución es una característica del comportamiento social, relacionada con el deseo de un grupo de imponer su poder o control sobre otros. A menudo, quienes persiguen no lo ven como tal, solo las víctimas o los observadores externos.

La tolerancia es una elección basada en una convicción. A veces, es una actitud comprensiva y otras veces es impuesta por la ley. También puede ser promovida por los medios de comunicación para fomentar la convivencia.

Helen Keller dijo: «La mejor consecuencia de la educación es la tolerancia». Es más fácil entender y aceptar un comportamiento cuando se conocen sus orígenes. La educación, al informar y dar a conocer a los estudiantes mundos diferentes a su vida diaria, puede ser un camino hacia la tolerancia.

La tolerancia fue el inicio del pensamiento liberal, que busca la libertad individual. Aunque su aceptación no fue completa en toda Europa, marcó un cambio importante.

Tolerancia en la sociedad

Las ideas de las personas suelen cambiar más rápido que las leyes. Por eso, a veces las leyes no se ajustan a lo que la sociedad piensa. En esos casos, algunas leyes pueden aplicarse solo en parte o no aplicarse en absoluto. Como dijo Georges Clemenceau: «Toda tolerancia se convierte a la larga en un derecho adquirido».

Históricamente, una de las primeras ideas modernas de tolerancia fue la de John Locke en su Carta sobre la tolerancia. Él la definió como "dejar de combatir lo que no se puede cambiar".

Desde el punto de vista social, la tolerancia permite aquello que podría ser diferente a las normas de un grupo que tiene el control. También permite desigualdades y diferencias dentro de la sociedad. Se trata de aceptar una situación que quizás no nos guste, pero que se acepta porque no hay otra opción.

Las leyes y su efectividad dependen de la capacidad de las instituciones para aplicarlas. Por ejemplo, en Francia, los decretos de Jean Zay (1936) prohibían llevar símbolos religiosos y políticos en las escuelas. Sin embargo, como no se aplicaron, se tuvo que crear una nueva ley sobre el mismo tema en 2004.

Tolerancia y el progreso

En el siglo XVIII, algunos filósofos de la Ilustración notaron que la tolerancia y el progreso de los pueblos estaban relacionados. Creían que el avance en las ciencias, la tecnología, las leyes y las costumbres solo podía ocurrir en un ambiente de respeto y donde las ideas diferentes pudieran crecer. Muchos pensadores de la Ilustración, como Turgot, insistieron en esto.

Turgot pensaba que el ser humano se enfrenta al mundo como a un misterio. Solo a través de la experiencia y muchos intentos se puede llegar a entenderlo. Por eso, defendía la tolerancia, ya que es necesaria para una búsqueda continua de la verdad. Cualquier intento de detener el desarrollo de una cultura, por buena que sea, va en contra del progreso.

Debemos fomentar que surjan muchas ideas y aceptarlas como pasos necesarios para construir la verdad. Como dijo Turgot: «Así, a fuerza de tantear, de multiplicar los sistemas, de agotar –por decirlo así– los errores, se llega finalmente al conocimiento de un gran número de verdades». Esta idea se repite en toda la Ilustración: la necesidad de una tolerancia generalizada para que las ciencias y el progreso puedan desarrollarse.

En la Carta sobre la tolerancia de Locke, se defiende la separación total entre la religión y el Estado. Establecer un "imperio de la tolerancia" implicaba criticar ciertas estructuras sociales y políticas. Por eso, su defensa de la tolerancia va de la mano con un fuerte espíritu crítico y un ataque al fanatismo de los gobiernos e Iglesias, algo que también destacó Voltaire.

En el siglo XX, Claude Lévi-Strauss desarrolló la idea de que la tolerancia es necesaria para el progreso de las culturas en sus ensayos Raza e historia y Raza y cultura. Él explicó que el progreso no es absoluto, sino que depende de los criterios de quien lo juzga.

El esfuerzo creativo y la invención son propios de todos los pueblos. Muchos inventos importantes vienen de culturas no occidentales. Esto sucede porque las culturas que más claramente progresan no son las aisladas, sino las que combinan sus "juegos" (investigaciones y descubrimientos) y se unen con otras. La posibilidad de progreso depende del número y la diversidad de culturas que "juegan" juntas. Todos los puntos de vista y todas las culturas deben colaborar para que haya progreso. Por eso, todas merecen ser toleradas en su originalidad, ya que cada una aporta algo único a las demás.

El progreso solo es posible si hay relación e intercambio entre culturas que, a pesar de ello, mantienen sus propias características. Todas las culturas contribuyen al progreso y acumulan descubrimientos. Si una no lo hiciera, sería por su total aislamiento.

Lévi-Strauss afirma: «(...) la historia acumulativa es la forma de la historia característica de estos superorganismos sociales que constituyen los grupos de sociedades, mientras que la historia estacionaria –si existe de verdad– sería la marca de ese género de vida inferior, que es el de las sociedades solitarias».

El progreso no es propiedad de una sola cultura, sino que ocurre necesariamente entre varias. Es necesaria la coalición de diversas culturas, que se comuniquen y se unan, pero que al mismo tiempo mantengan sus diferencias y peculiaridades. «La civilización mundial no podría ser otra cosa que la coalición, a escala mundial, de culturas que preservan cada una su originalidad».

Estas ideas llevaron a Lévi-Strauss a definir la tolerancia así: «(...) no es una posición contemplativa que dispensa las indulgencias a lo que fue o a lo que es; es una actitud dinámica que consiste en prever, comprender y promover aquello que quiere ser. La diversidad de las culturas humanas está detrás de nosotros, a nuestro alrededor y ante nosotros. La única exigencia que podríamos hacer valer a este respecto (...) es que se realice bajo formas, de modo que cada una de ellas sea una aportación a la mayor generosidad de los demás».

Desde los años 1950, la tolerancia se define como una actitud de apertura hacia los demás. Se trata de aceptar formas de pensar y actuar diferentes a las propias. A nivel individual, en una sociedad libre, para que haya tolerancia, debe haber una elección consciente. Solo se puede ser tolerante con aquello que uno podría intentar impedir. La aceptación bajo presión es sumisión.

Al final de su defensa del intercambio cultural, Lévi-Strauss se mostró algo pesimista. Creía que los roces y conflictos entre culturas son inevitables debido a sus múltiples causas. Sin embargo, a pesar de que los contactos interculturales no siempre son productivos y pueden generar conflictos, no debemos dejar de usar la razón para mostrar las ventajas del respeto y la aceptación del otro.

La tolerancia según John Locke

John Locke (1632-1704) escribió una de las defensas más famosas de la tolerancia en su obra Carta sobre la tolerancia, publicada en 1685. Esta obra fue muy importante en su tiempo y sus argumentos a favor de la tolerancia de los gobiernos siguen siendo relevantes hoy.

La Carta está muy relacionada con el surgimiento del mundo moderno y las democracias liberales actuales, que se basan en la libertad de los individuos. Esta libertad incluye la posibilidad de practicar cualquier religión. El objetivo principal de la Carta era establecer una base sólida para la libertad religiosa.

El modelo de estado democrático liberal, que nació con la Modernidad, considera necesario establecer una serie de libertades individuales, entre ellas la libertad religiosa, que hoy se equipara a la libertad de conciencia. La defensa de la tolerancia es inseparable del surgimiento de este tipo de estado. La lucha contra la intolerancia y la defensa de la libertad religiosa y de conciencia como un derecho político, han estado ligadas históricamente a la formación del Estado democrático liberal. Este estado reconoce la personalidad individual como el origen, fin y límite de la actividad estatal.

La idea de tolerancia también está ligada a la idea de libertad y a la eliminación de las presiones por parte de los estados. Eventos históricos como la Reforma Protestante, las revoluciones inglesa, americana y francesa, y la Ilustración, fueron importantes para el desarrollo de estos principios individualistas. Estos principios se resumen en la idea de "libertad personal", que considera un espacio de acción exclusivo del individuo, protegido del poder político. Desde esta perspectiva, se busca reducir al mínimo la presión del estado y su influencia en la vida de las personas. Dentro de este ámbito individual se encuentra la creencia religiosa. Esta tolerancia, que comenzó con lo religioso, se extendió a la libertad personal en todas las áreas que no afecten a los demás. La tolerancia, una vez que va más allá de lo religioso, se vincula estrechamente con la libertad de pensamiento.

En la práctica, la tolerancia comenzó cuando los grupos religiosos dominantes permitieron que los que pensaban diferente se manifestaran, renunciando a imponer sus puntos de vista. Esto implica la separación de la política y la vida religiosa; el estado solo debe intervenir en lo público. Lo religioso, al ser parte del ámbito privado, deja de ser asunto del estado. Esta es la idea fundamental de la Carta: la separación entre la Iglesia y el Estado. La defensa de la tolerancia de Locke se basa en su filosofía política, que propone un modelo de estado cuyas funciones son solo proteger la vida, la libertad y las propiedades de sus ciudadanos. El camino que cada uno elija para ser feliz o adorar a Dios no es asunto del estado.

Locke comienza su obra afirmando: «La tolerancia es la característica de la verdadera Iglesia». La coacción para convertir a alguien no viene del mensaje cristiano, sino la caridad y la virtud. No se puede "amar" persiguiendo y atormentando. Al contrario, del cristianismo se desprende que: «la tolerancia de aquellos que difieren de otros en materia de religión se ajusta tanto al Evangelio de Jesucristo y a la genuina razón de la humanidad, que parece monstruoso que haya hombres tan ciegos como para no percibir con igual claridad su necesidad y sus ventajas». Esta es la justificación "teológica" de la tolerancia religiosa, donde Locke usa el sentido del propio cristianismo para justificar una tolerancia de raíz cristiana.

El argumento más fuerte de Locke se basa en la separación de lo civil y lo religioso. Él insiste en que es un engaño cometer maldades bajo el pretexto del interés general o la religión. Esa no debe ser la función del Estado. Más bien, el estado es «una sociedad de hombres constituida solamente para procurar, preservar y hacer avanzar sus propios intereses de índole civil». El magistrado debe proteger estos intereses de manera justa, pero no es su trabajo preocuparse por la salvación de las almas, porque:

- «El cuidado de las almas no está encomendado al magistrado civil ni a ningún otro hombre», ni por Dios ni por los otros hombres.

- Su poder no llega al ámbito de la creencia, ya que en este terreno solo se puede persuadir, no mandar. No es posible ordenar que se crea algo; los castigos no son efectivos para producir la fe verdadera. «La fe no es fe si no se cree».

- Si el magistrado tuviera que ver en las cuestiones de salvación, «los hombres deberían su felicidad o su miseria eternas a los lugares donde hubieran nacido», lo que eliminaría la responsabilidad del propio individuo.

Si no es tarea del magistrado obligar a la conversión religiosa, tampoco lo es de la Iglesia. La Iglesia es una «sociedad libre y voluntaria» que no debe ejercer autoridad. Cristo nunca dijo que se debiera perseguir para convertir. En todo caso, se puede exhortar y aconsejar, e incluso expulsar de la Iglesia, pero nada más. Usar la fuerza solo le corresponde al magistrado, quien tampoco debe usarla para otra cosa que no sea garantizar las libertades.

Locke aborda los límites de la tolerancia en cuatro puntos:

- «Ninguna Iglesia está obligada en virtud del deber de tolerancia a retener en su seno a una persona que, después de haber sido amonestada, continúa obstinadamente transgrediendo las leyes de la sociedad». Nunca se debe usar la fuerza o el castigo, pero sí se justifica la expulsión de quien no se adapta a las reglas de la "sociedad eclesiástica".

- «Ninguna persona privada tiene derecho alguno, en ningún caso, a perjudicar a otra persona en sus goces civiles porque sea de otra Iglesia o religión». La tolerancia no solo debe ser ejercida por el magistrado, sino también por las propias Iglesias entre sí, ya que el poder civil no les corresponde. Solo el poder civil puede usar la fuerza, pero tampoco para obligar a seguir una religión determinada. Por lo tanto, es inaceptable quien intente usar la fuerza para presionar en asuntos religiosos.

Quien debe decidir qué Iglesia es la verdadera es solo Dios. No se puede saber cuál es, y aunque se supiera, la verdadera Iglesia no tendría derecho a destruir a la otra. En esto, Locke defiende una amplia libertad religiosa: «Nadie, (...), ni las personas individuales ni las Iglesias, ni siquiera los Estados, tienen justos títulos para invadir los derechos civiles y las propiedades mundanas de los demás bajo el pretexto de la religión». Esto es porque «Ni la paz, ni la seguridad, ni siquiera la amistad común, pueden establecerse o preservarse entre los hombres mientras prevalezca la opinión de que el dominio está fundado en la gracia y que la religión ha de ser propagada por la fuerza de las armas». Esto significa que nunca habrá paz mientras no haya tolerancia. Este es uno de los principales motivos por los que muchos pensadores buscan que la tolerancia se extienda a todos los aspectos de la vida.

- La autoridad de los líderes religiosos no puede ir más allá de lo estrictamente religioso: «La Iglesia en sí es una cosa absolutamente distinta y separada del Estado». Esta idea es la base de todo argumento a favor de la tolerancia. Si se mezclan Iglesia (Religión) y Estado, si el Estado asume funciones religiosas, será imposible tener una sociedad tolerante, al menos en lo religioso. Con este espíritu, las constituciones de los estados democráticos actuales declaran que son neutrales en cuanto a religión. Si un estado tiene una religión oficial, las libertades no están garantizadas, ya que se impone una forma de vida. La tolerancia política requiere un Estado neutral en asuntos religiosos.

- Nuevamente, Locke insiste: «El cuidado de las almas no corresponde al magistrado». No se puede salvar a las personas contra su voluntad y, además, la mayoría de las veces las diferencias son en asuntos sin importancia. Cada persona decide cuál es el camino correcto en privado. Sea o no por consejo de una Iglesia, si no hay una convicción interna, no hay salvación. «Solamente la fe y la sinceridad interior procuran la aceptación de Dios».

En resumen, todo el razonamiento de Locke se basa en la separación de lo civil y lo religioso. «El bien público es la regla y medida de toda actividad legislativa». Esto significa que el Estado solo debe prohibir aquello que perjudique a terceros. Es cierto que no debe permitir opiniones contrarias a la sociedad humana o a las reglas morales necesarias para la preservación de la sociedad civil, pero normalmente, este no es el caso de las religiones. «El papel de las leyes no es cuidar de la verdad de las opiniones, sino de la seguridad del Estado y de los bienes y de la persona de cada hombre en particular». La perdición de un alma no causa daño a terceros. Si el Estado se entromete en la "salvación" de sus ciudadanos, si obliga en materia religiosa, la paz no está garantizada. En cambio, «Los gobiernos justos y moderados están tranquilos en todas partes, y en todas partes seguros, pero la opresión levanta fermentos y hace a los hombres luchar para liberarse de un yugo molesto y tiránico».

En síntesis, no se debe intervenir ni presionar en asuntos religiosos. Esto se justifica con varios argumentos:

- Un argumento político: Los problemas de la sociedad vienen de la intolerancia, no de la división. No es necesaria la unidad de fe y culto para mantener el orden; al contrario, la tolerancia es lo que garantiza la paz social.

- Varios argumentos teológicos:

- Un argumento racionalista: La conciencia no puede ser forzada. Además, se debe aceptar la natural ignorancia humana ante la complejidad del mundo y confiar en el debate para descubrir la verdad. Esta idea la desarrollará principalmente, en el pensamiento liberal, John Stuart Mill.

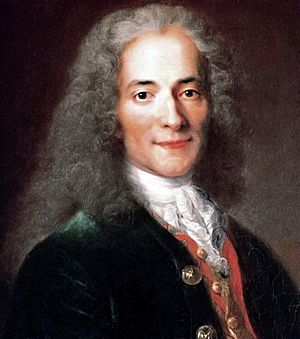

Voltaire y el Tratado de la tolerancia

Otro autor de la Ilustración que habló directamente de la tolerancia fue Voltaire (1694-1778). En su Tratado de la tolerancia y en los artículos Fanatismo y Tolerancia de su Diccionario filosófico, encontramos argumentos que confirman y complementan la defensa de la tolerancia hecha por Locke. También escribió un poema extenso sobre la tolerancia, La Henriade (1723), donde critica el fanatismo y sus trágicas consecuencias.

La tolerancia por respeto al individuo podría resumirse así: «No estoy de acuerdo contigo, pero te dejo que lo hagas por respeto a las diferencias».

La tolerancia para defender un ideal de libertad se ilustra perfectamente con una frase famosa atribuida a Voltaire, pero que en realidad fue usada por la escritora S. G. Tallentyre (seudónimo de Evelyn Beatrice Hall) para explicar las creencias de Voltaire en su biografía: «No estoy de acuerdo con lo que me dices, pero lucharé hasta el final para que puedas decirlo».

Voltaire representa la parte más radical de la Ilustración francesa. Su obra es la máxima expresión del espíritu crítico ilustrado. Se mueve entre el optimismo y la confianza en el ser humano, por un lado, y la desesperación ante la estupidez humana que lo contradice. Esta estupidez solo puede curarse con la Ilustración, es decir, eliminando los prejuicios y aplicando la razón crítica a las costumbres sociales, la política y el conocimiento. En esta línea se desarrolla la defensa de la tolerancia que presenta en su tratado. Sin embargo, a diferencia de Leibniz (con cuyo optimismo exagerado no estaba de acuerdo) y Rousseau, Voltaire no elimina un marcado pesimismo que le hace reconocer la existencia y el predominio del mal. Esto no le impide apelar a la razón, a la "sana razón humana", para que luche a favor del bien. Esta lucha es la del mal contra el bien, del saber contra la ignorancia, de la prudencia contra el fanatismo.

En el Tratado, Voltaire parte del "asunto de Calas", un caso real de persecución contra una familia de calvinistas franceses. En 1762, el comerciante Juan Calas fue ejecutado bajo la falsa acusación de haber asesinado a su hijo porque este quería convertirse al catolicismo. Alrededor de este caso, se desarrolló una serie de eventos, narrados por Voltaire, que mostraron una vez más la intolerancia y el fanatismo de la misma sociedad que los ilustrados querían "salvar" con la razón y la libertad. Ante tales acontecimientos, Voltaire exclamó: «Parece que el fanatismo, indignado por el éxito de la razón, se vuelve contra ella con más rabia».

Voltaire afirma que mientras existan pueblos y gobernantes intolerantes, habrá guerras, conflictos y, por lo tanto, desgracia. Por el contrario, la tolerancia trae paz y prosperidad a la sociedad. En este sentido, escribe: «(...), esa tolerancia jamás produjo guerras civiles; la intolerancia ha convertido la tierra en una carnicería». La tolerancia se presenta como un principio para la convivencia, como la única forma de vivir en paz y libremente: «(...) y el gran principio, el principio universal de uno y otro, está en toda la tierra: 'No hagas lo que no quieras que te hagan'. Pues bien, si se sigue este principio no se advierte cómo un hombre puede decir a otro: 'Cree lo que yo creo y que tú no puedes creer o morirás'».

La intolerancia se opone a todo lo racional en el ser humano y nos acerca a los animales salvajes: «(...) el derecho de intolerancia es absurdo y bárbaro; es el derecho de los tigres; es mucho más horrible aun, porque los tigres no se destrozan sino para comer, y nosotros nos hemos exterminado por unas frases».

Voltaire usa la Historia para demostrar que «(...) de todos los pueblos civilizados de la antigüedad, ninguno cohibió la libertad de pensamiento».

Argumenta, como ya había hecho Locke, que la persecución intolerante es inconsistente con el verdadero espíritu cristiano, lo que contradice la historia de fanatismo que la Iglesia ha mantenido durante siglos. «Si no me engaño, hay muy pocos pasajes en los Evangelios, de los que el espíritu perseguidor haya podido inferir que la intolerancia y la coacción son legítimas». Voltaire comenta y cita numerosos episodios bíblicos que apoyan esta idea. En el Diccionario filosófico, afirma: «De todas las religiones, la cristiana es, sin duda, la que tiene que inspirar más tolerancia, aunque hasta aquí los cristianos hayan sido los más intolerantes de todos los hombres».

Donde no hay razón, abunda la intolerancia. De la superstición nace el fanatismo. Por lo tanto, existe una relación estrecha entre la tolerancia y el espíritu crítico y racional que nos lleva al conocimiento del mundo y de nosotros mismos. Como conclusión de su Tratado, Voltaire afirma: «Solo los espíritus razonables piensan noblemente; cabezas coronadas, almas dignas de su rango, han dado grandes ejemplos en esta ocasión. Sus nombres serán señalados en los fastos de la filosofía, que consiste en el horror a la superstición, y en esa caridad universal que Cicerón recomienda: Charitas humani generis. Esa caridad, cuyo nombre se ha apropiado la teología, como si sólo a ella perteneciese, pero cuya realidad ha proscrito con frecuencia. Caridad, amor al género humano; virtud desconocida de los embaucadores, de los pedantes que argumentan y de los fanáticos que persiguen».

Otro motivo para fomentar una actitud tolerante es la evidencia de que somos seres imperfectos, a quienes nos cuesta encontrar verdades. En el Diccionario filosófico afirma en este sentido: «Todos estamos modelados de debilidades y de errores. Perdonémonos las necedades recíprocamente, (...)» «(...) tenemos que tolerarnos mutuamente, porque somos débiles, inconsecuentes y sujetos a la mutabilidad y al error».

Finalmente, es importante mencionar, además de su justificación de la tolerancia, el profundo significado de un lema que él hizo famoso: Écrasez l´infâme! (¡No dejes de pisotear al infame!). Esto se puede interpretar como "no toleres jamás la intolerancia". Es decir, la propia tolerancia tiene límites que no puede cruzar, para no dejar de ser tolerancia.

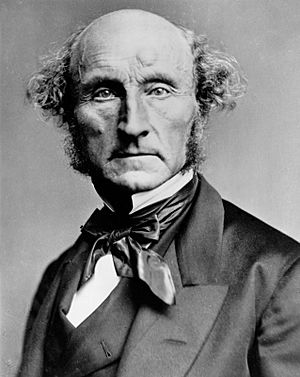

John Stuart Mill y la libertad de pensamiento

John Stuart Mill (1806-1873) escribió una de las mejores defensas de la tolerancia y la libertad de pensamiento en su obra clásica Sobre la libertad, publicada en 1859. En ella, Mill se enfoca en la libertad en su sentido político, es decir, en los límites que la sociedad debe poner al poder sobre el individuo. Esta preocupación ha existido siempre, desde la necesidad de protegerse de la tiranía de un gobernante, hasta cuando la mayoría, en un gobierno democrático, ejerce su opresión. Esto ocurre porque quien gobierna no siempre representa verdaderamente al pueblo gobernado.

Mill explica: «El pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo pueblo sobre el cual es ejercido (...). El pueblo, por consiguiente, puede desear oprimir a una parte de sí mismo, y las precauciones son tan útiles contra esto como contra cualquier otro abuso del Poder».

Por lo tanto, la mayoría también puede ejercer su tiranía. Habría que poner un límite, especialmente sabiendo que «(...) los gustos o disgustos de la sociedad o de alguna poderosa porción de ella, son los que principal y prácticamente han determinado las reglas impuestas a la general observancia con la sanción de la ley o de la opinión».

La opinión de Mill es que el gobierno solo está justificado para intervenir si hay que evitar daños a terceros; el propio bien de la persona, físico o moral, no es razón suficiente. Esta es su respuesta a las acciones de muchos gobiernos a lo largo de la historia para garantizar la "salvación eterna" de sus súbditos. Cuando Locke afirmó que el Estado no tiene autoridad en cuestiones religiosas, ya estaba adelantando esta idea política que Mill desarrollaría. De nuevo, la tolerancia gubernamental se asocia con la separación del poder del ámbito privado de la vida de los ciudadanos. Este ámbito incluye las decisiones sobre la propia felicidad, que solo conciernen a los individuos. Cada uno, defiende Mill, es dueño de sí mismo. En un contexto histórico adecuado, por lo tanto, debe existir la libertad como la posibilidad de construir el propio camino hacia la felicidad, sin ser obligados a vivir como otros, y sin impedir que otros sigan su propio camino. Es fundamental esta distinción, ya vista en Locke, entre una esfera pública y otra privada en la sociedad.

Luego, Mill defiende ampliamente la libertad de pensamiento y discusión. Esta libertad se basa en el respeto a las opiniones ajenas y a su expresión. Mill se opone a todo tipo de censura, que solo convierte lo defendido en dogma, en una congelación del pensamiento que aleja de la verdad, ya que esta requiere el debate con ideas contrarias para ser comprendida a fondo. Esta es una de las consecuencias negativas de la intolerancia. La censura, como manifestación de la intolerancia, no solo no es buena para el progreso, sino que causa errores terribles, ya que aleja de la verdadera forma de conocer las cosas. Mill apoya esta tesis en la historia y muestra que para que la verdad prospere debe haber discusión libre («La especulación libre y audaz sobre los problemas más elevados») y respeto a todas las opiniones. «Solo a través de la diversidad de opiniones puede abrirse paso la verdad». Para el libre desarrollo del talento, por lo tanto, es necesario garantizar la libertad, de modo que la diversidad sea tolerada e integrada en el debate común que garantiza la paz y el progreso.

El planteamiento de Mill para justificar la tolerancia como medio para asegurar nuestro camino hacia la verdad se basa en tres posibilidades: «Que la opinión aceptada pueda ser falsa y, por consiguiente, alguna otra pueda ser verdadera, o que siendo verdadera sea esencial un conflicto con el error opuesto para la clara comprensión y profundo sentimiento de su verdad». La tercera posibilidad es que ambas perspectivas tengan algo de verdad. En cualquier caso, la censura de las opiniones ajenas se opone al progreso (entendido como el crecimiento de conocimientos sobre el universo y sus consecuencias prácticas y morales), ya que atenta contra la búsqueda racional de verdades. La verdad solo puede revelarse en un marco de tolerancia donde quepan diversas perspectivas. Esto constituye una "utilidad racional o epistemológica" de la tolerancia.

La tolerancia, de hecho, tiene una de sus principales justificaciones en que es indispensable para el conocimiento. Si queremos saber, debemos estar dispuestos a aprender de los demás y a cuestionar nuestra opinión. En esto radica el espíritu tolerante. Este carácter es el de quien sabe escuchar a los demás y dialogar con ellos sin más pretensión que la búsqueda de la verdad. Para ello, es necesaria la autenticidad y la lealtad en la discusión. Si se discute con otras intenciones, no estamos buscando verdades ni siguiendo las reglas de una discusión racional.

Las ideas expuestas llevan, inevitablemente, a la exaltación de la particularidad, y así lo hace Mill. Es necesario respetar lo específico, en la medida en que contiene una parte de verdad. Frente a las ideas que intentan imponer una única perspectiva a la diversidad y ven mal la multiplicación de formas, Mill afirma que «(...) la diversidad no es un mal, sino un bien». Por eso la valora: «(...) El libre desenvolvimiento de la individualidad es uno de los principios esenciales del bienestar». Esta individualidad puede manifestarse en una generación joven respecto a la anterior. Es un hecho que no somos seres mecánicos que imitan y siguen ciegamente una costumbre. Por eso, la juventud debe usar e interpretar a su manera particular lo recibido. Hay que destacar y defender la originalidad, cuidando de que la sociedad no la ahogue, como ocurre con todo tipo de despotismo. En relación con esto, Mill nos dice que «es solo el cultivo de la individualidad lo que produce, o puede producir, seres humanos bien desarrollados». Para ello es necesario un ambiente de libertad, para que el genio se desarrolle sin ataduras. En esto se basa la valoración de la diversidad y la justificación de la tolerancia hacia las formas únicas de la existencia.

En los capítulos siguientes de su obra, Mill aborda la cuestión de los límites de la tolerancia; es decir, ¿hasta dónde se puede permitir la libertad de acción por parte de los individuos? ¿Hasta qué punto debemos tolerar y cuándo no? Básicamente, la respuesta de Mill es que siempre podemos actuar, siempre y cuando no perjudiquemos los intereses de otros. Es decir, en lo que concierne exclusivamente a uno mismo, nadie debe intervenir. La intervención del Estado solo se justifica cuando una acción tiene consecuencias para otras personas. Se puede y debe tolerar todo, siempre y cuando lo tolerado no se muestre, a su vez, intolerante. Es en ese punto donde se encuentran los límites de la tolerancia.

Como vemos, la tolerancia se relaciona estrechamente con la libertad. De hecho, su defensa está vinculada al liberalismo político, un movimiento ideológico que defiende las libertades individuales y del cual J.S. Mill es un representante. Más tarde, y actualmente, la defensa de la tolerancia se conecta con la apuesta democrática por el respeto a las ideas o características de los demás que no compartimos, teniendo un componente solidario que falta al individualismo liberal. En todo caso, la tolerancia aparece como algo propio del sistema político democrático, y, por el contrario, como algo fundamentalmente opuesto a los sistemas totalitarios que pueden albergar actitudes racistas, xenófobas o violentas. El avance de Mill respecto a Locke radica en la exaltación expresa de la diversidad. En efecto, la pluralidad es una característica de la naturaleza humana, y oponerse a ella es irracional e inmoral. De su obra se desprende que es preferible mantener la autonomía más que el acierto en la elección. A la larga, la autonomía garantiza el progreso.

Tolerancia religiosa

La tolerancia religiosa es una actitud de respeto hacia diferentes creencias o hacia las manifestaciones públicas de distintas religiones. Un ejemplo es el edicto de Tolerancia de 1786 en Francia, que permitió la construcción de lugares de culto para los protestantes, con la condición de que su campanario fuera menos alto que el de las iglesias católicas.

- La secta, es la Iglesia del otro, André Comte-Sponville, Diccionario de filosofía.

Hay que diferenciar tres aspectos de la tolerancia religiosa. Primero, la tolerancia que se encuentra en los textos sagrados de una religión. Segundo, la interpretación que las autoridades religiosas han hecho de esos textos. Y finalmente, la tolerancia del creyente, que, aunque guiado por su fe, sigue siendo un individuo.

Aunque cada religión ha evolucionado de forma más o menos independiente, se observan tres grandes tendencias ligadas a tres grandes periodos de la historia.

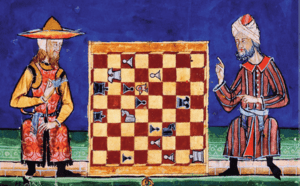

El politeísmo antiguo

En el politeísmo antiguo (antes de la era cristiana), era común que se intercambiaran divinidades entre diferentes panteones, especialmente en Europa del Norte y en Oriente Próximo. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la tolerancia religiosa era un pilar (excepto durante el periodo de Akhenaton), y en ese país se construyeron templos para divinidades extranjeras (Baal, Astarté, etc.) en varias épocas. Lo mismo ocurrió en Roma con la adopción de la diosa Isis.

No se puede hablar de tolerancia en el caso del panteón romano, cuyo culto se mezclaba con el de la ciudad y, a partir de Augusto, con el del emperador.

- Por un lado, la religión no se veía como la relación de un individuo con una divinidad, sino como la relación de un individuo con la sociedad romana en la que debía integrarse, o como la relación de una ciudad con su destino (Louis Gernet, la religión romana, Albin Michel). Los antiguos romanos solo conocían una religio: la suya. Pero luego, la cultura romana se helenizó y se abrió a cultos muy diferentes del mos maiorum (la costumbre). Los otros cultos, si no podían ser "captados" (procedimiento de captatio), eran considerados superstitio. En la época de los apologistas, Celso testifica que, en cuanto al cristianismo, no se trataba de tolerancia como "apertura a los valores del otro", sino de tolerancia a aquello que no destruía el orden público. Solo el judaísmo se beneficiaba del estatus de religio licita junto a la religión nacional.

- La llegada de los "cultos orientales" (Isis, Mithra, etc.) por parte de los soldados romanos que participaron en batallas orientales, representó un cambio en el sentimiento religioso. No se trataba de "intercambio" de divinidades, sino de considerarse "devoto de Isis", lo cual no impedía participar en los cultos urbanos. De alguna manera, el culto de Isis reemplazó a las divinidades familiares para el soldado que viajaba.

Finalmente, en el año 311, un edicto de tolerancia, el edicto de Milán, decretó la libertad de todos los cultos.

El monoteísmo

Con el desarrollo del monoteísmo (judaico, cristiano e islámico) aparece la idea de que solo hay un Dios.

- Judaísmo: «No tendrás otro dios frente a mí.» (Éxodo 20,3).

- Cristianismo: «Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.» (Símbolo de los Apóstoles, siglo II)

- Catolicismo: en 392, Ambrosio de Milán obtuvo de Teodosio II un edicto que autorizaba la ejecución de "judíos", "paganos" y "heréticos".

- Protestantismo: «¿Diremos que se debe permitir la libertad de consciencia? De ninguna manera, si se trata de la libertad de adorar a Dios cada uno a su manera. Es un dogma diabólico.», Teodoro de Beza, 1570. En esto, Teodoro de Beza es un buen ejemplo de los primeros 150 años del protestantismo, que fueron tan autoritarios como el catolicismo. Sin embargo, el cambio ocurrió con John Locke y su carta sobre la tolerancia, que intervino en el conflicto entre la corriente calvinista y dogmática, y los Remostrantes.

- Islam: «No hay más Dios que Alá» pero también «sin constricción en religión» (Corán 256/2).

Se entiende, entonces, que la tolerancia no es una cualidad propia de una religión en particular, sino que depende de las decisiones de sus individuos y de sus líderes, así como de su capacidad para relacionarse con el poder.

El diálogo entre religiones

La tolerancia no siempre ha existido. Se dice que Platón quiso quemar en público las obras de Demócrito. Sin embargo, la apertura de la cultura griega a otras culturas y el diálogo continuo entre los filósofos crearon un ambiente intelectual que, aunque a veces tenso, favoreció el intercambio y la reflexión. Fue la filosofía de la Ilustración la que transformó lo que para Agustín de Hipona, un teórico de la persecución legítima, parecía una debilidad.

Un símbolo de este cambio es la frase de Voltaire: «no me gustan tus ideas pero lucharé para que puedas expresarlas». Así se formó un movimiento intelectual que luchó contra la intolerancia del cristianismo: «De todas las religiones, la cristiana es sin duda la que debe inspirar mayor tolerancia, aunque hasta ahora los cristianos hayan sido los más intolerantes de todos los hombres». (Diccionario filosófico, artículo Tolerancia 7).

El desarrollo de las ciencias religiosas en la filosofía alemana del siglo XIX permitió establecer un conocimiento laico sobre el fenómeno religioso, que fue percibido como una amenaza por las religiones. Esto fue un desafío en la crisis modernista, y sigue siendo un desafío en muchos conflictos relacionados con la religión.

Los medios de transporte y comunicación de los siglo XIX y siglo XX han permitido intercambios culturales que no siempre facilitan el diálogo entre religiones. La popularización de los viajes se hace a menudo mediante "viajes organizados" que rara vez permiten un encuentro real con la gente local. Por el contrario, los intercambios de estudiantes, que antes estaban reservados a las clases altas de los países desarrollados, podrían mejorar la situación gracias a ayudas europeas, como el Programa Erasmus.

Dado que la mayoría de las religiones buscan enseñar solo lo que "creen verdadero", considerando "falso" todo lo que no han expresado ellas mismas, no se puede decir que la cultura religiosa del europeo promedio haya avanzado mucho.

La reflexión sobre la verdad religiosa, aunque bien descrita por Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano, t. II: maneras de creer, no ha sido retomada por ninguna religión. El "creyente" ignora lo sagrado de los demás y exige de ellos respeto por lo que él cree, un respeto que él, por su parte, no está dispuesto a mostrar hacia sus interlocutores.

Véase también

En inglés: Toleration Facts for Kids

En inglés: Toleration Facts for Kids

- Altruismo

- Libertad

- Conflicto social

- Norma

- Discriminación

- Fanatismo

- Intolerancia

- Diálogo

- Filosofía política

- Kshanti es el concepto budista de la tolerancia.

- Paradoja de la tolerancia

- Día Internacional para la Tolerancia