Minoría de edad de Isabel II para niños

La minoría de edad de Isabel II fue un periodo importante en la historia de España. Comenzó el 29 de septiembre de 1833, cuando su padre, el rey Fernando VII, falleció. Como Isabel era muy joven, su madre, María Cristina de Borbón, actuó como regente, es decir, gobernó en su nombre. Más tarde, el general Baldomero Espartero también fue regente. Este periodo duró casi diez años, hasta el 23 de julio de 1843, cuando Isabel fue declarada mayor de edad y pudo reinar por sí misma.

Cuando Fernando VII murió, su esposa, María Cristina, prometió a los liberales que el país tendría una forma de gobierno diferente a la del rey anterior. Muchas personas en España esperaban que el país adoptara ideas liberales, como las que ya existían en otras naciones de Europa. Sin embargo, este fue un tiempo de muchos desafíos. Hubo una guerra civil muy dura, conocida como la Primera Guerra Carlista, y también conflictos entre los liberales del Partido moderado y los del Partido Progresista. Todo esto llevó a que el general Baldomero Espartero se convirtiera en el líder del Estado durante la minoría de edad de Isabel II, en un periodo lleno de cambios de gobierno y problemas sociales.

Contenido

- ¿Cómo era Europa en ese tiempo?

- La Primera Guerra Carlista: Un conflicto por el futuro de España

- La regencia de María Cristina: Primeros pasos del liberalismo

- Los primeros gobiernos

- El Estatuto Real de 1834

- El ascenso de los progresistas al poder

- Reformas progresistas (1835-1837)

- Constitución de 1837

- Los carlistas cerca de Madrid

- Los partidos políticos en lucha

- El trienio moderado (1837-1840)

- La «revolución de 1840» y el fin de la regencia de María Cristina

- La regencia de Espartero: Un militar al mando

- La mayoría de edad de Isabel II y el inicio de la década moderada

- Galería de imágenes

¿Cómo era Europa en ese tiempo?

En la época de la minoría de edad de Isabel II, Europa estaba cambiando mucho.

Cambios en Gran Bretaña

En Gran Bretaña, el rey Guillermo IV comenzó a hacer importantes reformas liberales. El Parlamento se volvió muy poderoso y dirigía la vida política del país. Después de la derrota de España en la batalla de Trafalgar, el Imperio británico empezó a crecer, especialmente a partir de 1837, cuando la Reina Victoria subió al trono. La democracia se consolidó en Gran Bretaña como un sistema de gobierno muy fuerte.

La situación en Francia

En el continente europeo, la Santa Alianza (un grupo de países que apoyaban el absolutismo) se disolvió en 1830. En Francia, el absolutismo fue derrocado con la caída de Carlos X. Se estableció una monarquía constitucional con Luis Felipe de Orleans como rey. Durante su gobierno, la revolución industrial avanzó mucho y la burguesía (la clase media con negocios y propiedades) tomó un papel importante en la economía.

El absolutismo en otros países

El absolutismo, donde el rey tiene todo el poder, solo se mantuvo en Prusia, Rusia y Austria. Sin embargo, en Prusia, los liberales impulsaron la unificación con la Unión Aduanera de Alemania, lo que ayudó a abrir las fronteras y a que la nueva sociedad preindustrial avanzara en el comercio.

La Primera Guerra Carlista: Un conflicto por el futuro de España

La muerte de Fernando VII causó muchos levantamientos y la proclamación de Don Carlos como rey por parte de sus seguidores. Estos levantamientos fueron liderados por militares que apoyaban el absolutismo. La guerra civil fue muy dura y se desarrolló principalmente en el País Vasco y Navarra, con algunos focos en Cataluña, Aragón y Valencia.

¿Quiénes eran los bandos?

La Primera Guerra Carlista fue una lucha para decidir si España seguiría con el Antiguo Régimen (un sistema con mucho poder para el rey y la nobleza) o si triunfaría el liberalismo (un sistema con más libertades y participación del pueblo).

- Los carlistas: Defendían el absolutismo. Entre ellos estaban la nobleza rural de menor rango, el clero vasco y los campesinos del País Vasco y Navarra. Su lema era «Dios, Patria y Fueros», defendiendo las leyes y costumbres propias de algunas regiones.

- Los liberales: Estaban liderados por la reina regente María Cristina de Borbón. Al principio eran liberales moderados, pero luego se unieron también los progresistas. Las clases medias con ideas ilustradas apoyaban a los liberales, buscando terminar con el Antiguo Régimen.

¿Cómo se desarrolló la guerra?

Los levantamientos carlistas de 1833 llevaron a la creación de gobiernos locales. Cuando Don Carlos regresó a España en 1834, intentó formar un gobierno nacional. Los carlistas usaron la guerrilla (ataques sorpresa) porque conocían bien el campo, mientras que las ciudades eran liberales. La guerra fue un enfrentamiento entre el campo y la ciudad y tuvo tres etapas:

- 1.ª etapa (1833-1835): Dominada por el carlista Tomás de Zumalacárregui. El ejército liberal sufrió mucho por la guerrilla, lo que obligó a María Cristina a pedir ayuda a los progresistas. En 1835, Don Carlos quiso atacar Bilbao, pero Zumalacárregui no lo apoyó. El ataque fracasó y Zumalacárregui murió.

- 2.ª etapa (1835-1837): Ramón Cabrera sustituyó a Zumalacárregui. Ambos bandos lucharon por el control. Los liberales intentaron aislar a los carlistas en el norte, pero no lo lograron. Los carlistas intentaron aliviar la presión con operaciones en Cataluña y Aragón, pero la guerra siguió principalmente en el País Vasco y Navarra.

- 3.ª etapa (1837-1839): Desde 1837, la guerra ya estaba casi ganada por los liberales. Los carlistas se dividieron entre los que querían la paz y los que querían seguir luchando. Finalmente, el general Rafael Maroto acordó con los liberales el Convenio de Vergara en agosto de 1839, que puso fin a la guerra. El acuerdo aseguró la continuidad de los Fueros (leyes especiales) y permitió que los militares carlistas se unieran al ejército real.

El general Baldomero Espartero fue el más beneficiado de la guerra. Después de su victoria en Luchana, se hizo muy famoso y recibió un título de nobleza, convirtiéndose en grande de España y duque de la Victoria.

La regencia de María Cristina: Primeros pasos del liberalismo

Los primeros gobiernos

En 1832, el rey Fernando VII, antes de morir, nombró un nuevo gobierno liderado por Cea Bermúdez. Este gobierno hizo algunas reformas administrativas, pero no logró integrar a muchos liberales en el nuevo sistema. Una reforma importante fue la nueva división de España en provincias, que todavía se mantiene hoy con algunos cambios.

Como el gobierno no se entendía bien con las ideas liberales, la Regente María Cristina lo cambió y nombró a Francisco Martínez de la Rosa como nuevo Presidente en enero de 1834.

El Estatuto Real de 1834

Después de la muerte de Fernando VII en 1833, se vio la necesidad de un nuevo gobierno y unas nuevas Cortes (el parlamento). María Cristina nombró a Martínez de la Rosa, quien había regresado del exilio. Él intentó reformar el clero y promulgó el Estatuto Real de 1834 en 1834. Este documento era como una "carta otorgada", es decir, el rey la daba, no el pueblo. Intentaba ser liberal sin molestar a los que apoyaban el Antiguo Régimen, pero no dejaba claro si el poder principal estaba en el Rey o en las Cortes. Esto no contentó a nadie.

Los progresistas no apoyaron a Martínez de la Rosa. Aunque el Estatuto Real parecía conservador, fue un gran cambio porque la monarquía renunciaba a tener todo el poder. También fue una forma de agradecer a los liberales su apoyo durante la guerra.

En la práctica, el Estatuto Real le dio mucho poder a la Corona. El rey nombraba directamente a muchos diputados en las Cortes, y el resto eran elegidos solo por los más ricos. El poder ejecutivo era de la reina, y el legislativo era compartido entre la reina y las Cortes. Las esperanzas de los liberales disminuyeron al ver las pocas concesiones que les daba la Corona.

El Estatuto Real estableció dos cámaras en las Cortes: el Estamento de Próceres, con representantes no elegidos (como los Grandes de España), y el Estamento de Procuradores, con diputados elegidos por sufragio censitario (solo unos 16.000 hombres podían votar). Las Cortes podían votar impuestos, pero no podían proponer leyes sin el apoyo de la Corona.

Los progresistas no se rindieron y usaron los puntos débiles del Estatuto Real para hacer reformas. Los malos resultados de los liberales en los primeros años de la Guerra Carlista obligaron a María Cristina a hacer concesiones. Entre las reformas progresistas estuvieron la aprobación de algunos derechos individuales (libertad, igualdad, propiedad). Finalmente, los progresistas presionaron tanto a María Cristina que en 1835 nombró un gobierno progresista.

Al mismo tiempo, la tensión aumentó por las intrigas de la Regente contra los liberales y una epidemia de cólera que afectó a España. Se extendió el rumor de que la Iglesia había envenenado el agua, lo que provocó ataques a conventos e iglesias. Martínez de la Rosa, incapaz de gobernar, dimitió en junio de 1835.

El ascenso de los progresistas al poder

Los progresistas llegaron al poder mediante insurrección (revueltas) durante el verano de 1835, lideradas por las Juntas (gobiernos locales) y las Milicias (grupos de ciudadanos armados). Ante el desorden en el país, la reina regente tuvo que nombrar un gobierno progresista, a cargo de Juan Álvarez Mendizábal. Él comenzó rápidamente una serie de reformas para modernizar España.

El primer objetivo de Mendizábal fue conseguir dinero para el ejército liberal y para pagar la deuda pública del Estado. Su solución fue la desamortización, que consistía en vender los bienes del clero (la Iglesia). Sin embargo, los grupos privilegiados se opusieron y presionaron a María Cristina para que destituyera a Mendizábal. La reina lo hizo, pero en el verano de 1836 hubo otra revuelta violenta, el Motín de La Granja, para que regresara un gobierno progresista. Se creó un nuevo gobierno progresista, donde Mendizábal fue solo Ministro de Hacienda.

Reformas progresistas (1835-1837)

El protagonista principal fue Mendizábal. Él creía que para que España fuera un país liberal, económica y políticamente, se debían eliminar el régimen señorial (poder de los señores sobre las tierras), acabar con el mayorazgo (sistema que mantenía las tierras en una sola familia) y desamortizar los bienes de la Iglesia y del Estado. Así, se podría mejorar la agricultura y obtener dinero para invertir en la industria.

El régimen señorial fue eliminado en agosto de 1837. Los señores perdieron su poder judicial, pero conservaron la propiedad de la tierra si podían demostrar que era suya. También se eliminó el mayorazgo, lo que permitió a muchos nobles vender tierras y mejorar su economía.

Lo más importante fue la desamortización eclesiástica. Mendizábal la llevó a cabo mediante decretos, sin debate en las Cortes. Reformó el clero regular con dos decretos:

- El primero, de febrero de 1836, fue el Decreto de Extinción de Regulares, que eliminó las órdenes de clérigos varones, excepto algunas. También suprimió conventos de monjas y prohibió admitir nuevas monjas o sacerdotes. Las propiedades de estas órdenes pasaron a ser bienes nacionales.

- El segundo decreto, de marzo de 1836, fue el Decreto de venta de bienes nacionales. Mendizábal argumentó que esto resolvería el problema de la Hacienda, impulsaría el libre mercado y crearía un grupo de apoyo a la reina Isabel.

Para vender estos bienes, se eligió el sistema de subasta pública, donde solo los más ricos podían participar. Cuanto más alta era la oferta, más se reducía la deuda pública.

Todas estas reformas fueron acompañadas de leyes que aseguraban el libre mercado. Se dio libertad para explotar la tierra, libre circulación de productos agrícolas e industriales, se eliminaron los derechos de la Concejo de la Mesta (que permitían el paso y pasto libre de ganado), se permitieron cercar las fincas y se dio libertad en los contratos de alquiler de tierras y en los precios (controlados por la oferta y la demanda).

Los liberales se sintieron fuertes y organizaron protestas por toda España, que a menudo terminaron en altercados. La prensa, que era progresista, criticó al gobierno y apoyó un sistema más democrático. Sin embargo, la Regente ofreció el gobierno a José María Queipo de Llano, quien dimitió tres meses después debido a los violentos enfrentamientos en Barcelona y un levantamiento que formó juntas revolucionarias. Estas juntas se unieron a la Milicia Nacional y tomaron el control de varias provincias. Exigieron a la Regente más Milicia, libertad de prensa, más acceso al voto y la convocatoria de Cortes.

María Cristina se vio obligada a darle el gobierno a Mendizábal para calmar la crisis. Mendizábal llegó a un acuerdo con los liberales: las juntas revolucionarias se disolverían y se integrarían en las diputaciones provinciales, a cambio de reformas políticas y económicas. Obtuvo poderes especiales de las Cortes para reformar la hacienda pública y el sistema fiscal, y para la desamortización de bienes de la Iglesia católica, con el fin de poner en circulación bienes que no producían.

Mendizábal también quería reorganizar el ejército, cambiando a los altos mandos. Aunque el ejército creció y se destinó más dinero a la Guerra Carlista, la Regente no estuvo de acuerdo con la reorganización porque perdía autoridad sobre las fuerzas armadas. Mendizábal fue destituido y Francisco Javier de Istúriz, un progresista más moderado, fue nombrado Presidente. Istúriz disolvió las Cortes buscando una constitución más conservadora, pero sus planes fueron interrumpidos por el Motín de la Granja de San Ildefonso, que obligó a la Regente a restaurar la Constitución de 1812 y derogar el Estatuto. Istúriz dimitió en agosto de 1836.

El nuevo presidente del Gobierno fue José María Calatrava, quien nombró a Mendizábal ministro de Hacienda. Mendizábal terminó la desamortización y suprimió los diezmos (impuestos a la Iglesia). Calatrava impulsó una política social que permitió aprobar la primera ley de libertad de imprenta en España. Pero lo más importante fue la adaptación de la Constitución de 1812 a la nueva realidad, con la aprobación de la Constitución española de 1837.

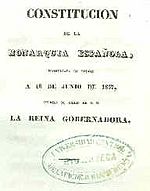

Constitución de 1837

Después del Motín de La Granja, el gobierno progresista convocó unas Cortes especiales para decidir si reformar la Constitución de 1812 o crear una nueva. Esto llevó a la Constitución de 1837, que estableció un nuevo sistema político hasta 1844 y una sociedad de clases. Los progresistas querían reformar la Constitución de 1812, pero en realidad crearon una nueva que buscaba el consenso y ser aceptable para los moderados. Esto se vio en la elección de una monarquía constitucional de tipo liberal, donde el poder ejecutivo de la Corona se fortaleció. Solo estaban de acuerdo con la Constitución de 1812 en la proclamación de la soberanía nacional (el poder reside en el pueblo), pero esto se mencionó en el preámbulo, no en los artículos.

La Constitución de 1837 estableció unas Cortes con dos cámaras: el Senado, nombrado por la reina, y la Cámara Baja, elegida por sufragio censitario (solo los más ricos votaban). La Corona podía disolver las Cortes y vetar leyes. Era el primer poder del Estado, aunque con poderes limitados por las Cortes.

Hay diferentes opiniones entre los historiadores sobre por qué los progresistas hicieron esta constitución. Una idea es que, teniendo todo el poder, quisieron romper la exclusividad política y crear una constitución de consenso para incluir a la Corona. Otra idea es que los progresistas no se atrevieron a proponer un sistema diferente a la monarquía constitucional. Una tercera propuesta dice que moderados y progresistas defendían lo mismo, solo que a diferente ritmo. Todos buscaban una España de propietarios capitalistas y libre mercado.

Más allá de este debate, el gran problema del liberalismo era el atraso económico del país, lo que hacía que la clase media fuera muy débil. El liberalismo tenía enemigos por la derecha (absolutistas) y por la izquierda (partidarios de una revolución social). Los liberales solo querían mantener lo que habían logrado. Progresistas y moderados sabían que el orden no podía mantenerse con un parlamento inestable, por lo que decidieron fortalecer el poder ejecutivo, ya sea con un militar o fortaleciendo la Corona.

Aunque al principio se trataba de reformar la Constitución de 1812, la de 1837 fue una Constitución completamente nueva, basada en un consenso para superar la discusión entre progresistas y moderados sobre la soberanía nacional. El texto, muy corto, reconoció el poder legislativo a las Cortes (con un sistema de dos cámaras: Congreso de los Diputados y Senado) junto al Rey. El Rey tenía las prerrogativas del Jefe del Estado y del poder ejecutivo, y delegó en el Presidente del Consejo de Ministros, pero se reservó gran capacidad de acción, como disolver las Cámaras. El texto también protegía la libertad de imprenta y otros derechos individuales.

Los carlistas cerca de Madrid

La Constitución se elaboró mientras los carlistas habían tomado Segovia y estaban cerca de Madrid. Azara dimitió poco después de aprobarse la Constitución.

Desde 1833, los carlistas estaban en guerra contra los cristinos (partidarios de María Cristina e Isabel). Se habían hecho fuertes en el País Vasco, Navarra y Cataluña, con un apoyo inicial de unos 70.000 hombres. El 14 de noviembre de 1833, las Juntas de Álava y Vizcaya nombraron a Tomás de Zumalacárregui jefe de sus ejércitos. El ejército cristino tenía unos 115.000 hombres, pero solo unos 50.000 podían combatir. Para ganar, tuvieron que movilizar a casi medio millón de hombres. El Infante Don Carlos, que había escapado de su exilio en Inglaterra, se instaló entre Navarra y el País Vasco, y desde allí dirigió la guerra, estableciendo su capital en Estella.

Después de los éxitos iniciales, Zumalacárregui perdió la Batalla de Mendaza el 12 de diciembre de 1834 y se retiró. En la primavera de 1835, una nueva incursión suya obligó a los seguidores de la Regente a retroceder más allá del río Ebro. Durante el sitio de Bilbao, el 15 de junio de ese año, Zumalacárregui fue herido y murió días después. En el verano de 1835, los isabelinos, bajo el mando del general Fernández de Córdova, intentaron aislar a los carlistas en el norte, pero solo lograron mantener el control de las ciudades más importantes.

La muerte de Zumalacárregui estabilizó los frentes, excepto por la incursión de 1837 que llegó a las puertas de Madrid. El general Baldomero Espartero fue el encargado de dirigir a las tropas leales a la Regente y detener el avance de la Expedición Real carlista. Finalmente, el 29 de agosto de 1839, firmó la paz con el general carlista Rafael Maroto en el Abrazo de Vergara.

Los partidos políticos en lucha

El Partido Progresista defendía que la soberanía nacional (el poder principal) residiera solo en las Cortes Generales, lo que los ponía en contra de las ideas monárquicas, aunque no querían una República. Organizaron una Milicia Nacional, muy criticada por los moderados. En economía, apoyaron las ideas de Mendizábal y Flórez Estrada, con las desamortizaciones, la abolición de los mayorazgos y la apertura del comercio (librecambismo).

En 1849, se formó el Partido Democrático, más ambicioso que los progresistas. Buscaba el sufragio universal masculino (que todos los hombres pudieran votar) en lugar del sufragio censitario (solo los ricos), la legalización de las primeras organizaciones de trabajadores y un reparto justo de la tierra para los agricultores, ya que la desamortización no les había dado tierras.

Los moderados se presentaban como los que contenían a los liberales en su deseo de destruir la monarquía y el Antiguo Régimen. Sus miembros eran en su mayoría nobles, aristócratas, altos funcionarios, abogados y miembros de la Corte y el clero. Creían en una soberanía nacional compartida entre el Rey y las Cortes, basándose en supuestos "derechos históricos" y "costumbres antiguas".

El trienio moderado (1837-1840)

Debido a la ofensiva carlista o a la debilidad de los partidos políticos, o a ambos, la sucesión de Calatrava llevó a la Presidencia del Consejo de Ministros a tres hombres del ala más moderada del liberalismo en menos de un año.

El primero fue Eusebio Bardají Azara, quien asumió el cargo después de que Espartero lo rechazara para seguir en la campaña militar. Espartero ganó aún más prestigio al defender Madrid de las tropas carlistas. Azara dimitió, descontento con la Regente, que intentaba ganarse el apoyo de los hombres de Espartero. Le siguieron en el cargo Narciso de Heredia y Bernardino Fernández de Velasco. Sin embargo, el 9 de diciembre de 1838, fue nombrado Evaristo Pérez de Castro. El nuevo presidente hizo reformas en la administración local que permitieron cierta intervención del Estado, y al mismo tiempo intentó mejorar las relaciones con la Santa Sede (el Vaticano), que estaba muy desconfiada con la Corona española desde la muerte de Fernando VII.

La «revolución de 1840» y el fin de la regencia de María Cristina

La idea de que moderados y progresistas se alternaran pacíficamente en el poder, basada en la Constitución de 1837, fracasó cuando el gobierno moderado de Evaristo Pérez de Castro propuso una Ley de Ayuntamientos. Esta ley decía que el gobierno nombraría a los alcaldes entre los concejales elegidos, lo que los progresistas consideraron contrario a la Constitución. Los progresistas protestaron y, cuando la ley fue aprobada, abandonaron la Cámara, cuestionando la legitimidad de las Cortes. Inmediatamente, los progresistas pidieron a la regente María Cristina que no aprobara la ley, amenazando con rebelarse. Cuando vieron que la regente estaba dispuesta a firmarla, pidieron al general Baldomero Espartero, el personaje más popular del momento, que impidiera la promulgación de esa ley.

La fuerte oposición de los progresistas a la Ley de Ayuntamientos se debió a la importancia del alcalde en la elaboración del censo electoral y en la organización de la Milicia Nacional. Los progresistas temían que sus posibilidades de llegar al gobierno por elecciones fueran nulas y que los moderados controlaran la milicia, que para ellos era esencial para proteger los derechos del pueblo.

La Regente sabía que el sistema estaba en crisis y se fue a Barcelona con Isabel, supuestamente de vacaciones. Allí se reunió con Espartero. Para aceptar la Presidencia del Consejo de Ministros, Espartero exigió que María Cristina no aprobara la Ley de Ayuntamientos. Cuando ella firmó la ley el 15 de julio de 1840, Espartero renunció a todos sus cargos y títulos. El gobierno de Pérez de Castro dimitió el 20 de julio. Le siguieron cuatro gobiernos muy breves.

En Barcelona y Madrid hubo altercados entre moderados y progresistas, y entre partidarios de la Regente y de Espartero. María Cristina no quiso quedarse en Barcelona, controlada por los progresistas, y se fue a Valencia. Espartero intentó aparentar que defendía a la Regente, declarando el estado de sitio en Barcelona, que fue levantado el 26 de agosto.

A partir del 1 de septiembre de 1840, estallaron revueltas progresistas por toda España, formando "juntas revolucionarias" que desafiaron al gobierno. La primera fue la de Madrid, que publicó un manifiesto justificando su rebelión como defensa de la Constitución de 1837 y exigiendo la suspensión de la Ley de Ayuntamientos, la disolución de las Cortes y un gobierno "compuesto por hombres decididos".

Entonces, María Cristina ordenó al general Espartero que reprimiera la rebelión (conocida como la «revolución de 1840»), pero él se negó. La regente no tuvo más remedio que aceptar el nuevo gobierno presidido por Espartero y compuesto por progresistas. El programa de Espartero incluía la suspensión de la Ley de Ayuntamientos, la disolución de las Cortes y la renuncia de María Cristina a la Regencia. En el escrito que envió a la regente, se mencionaba que había perdido la confianza de la nación por "otras causas que deben serle conocidas", refiriéndose a su matrimonio secreto con Agustín Fernando Muñoz y Sánchez tres meses después de la muerte de Fernando VII. María Cristina entendió que había perdido toda su autoridad y que su continuidad ponía en peligro el trono de su hija, por lo que renunció a la Regencia el 12 de octubre de 1840, pidiendo a Espartero que se encargara.

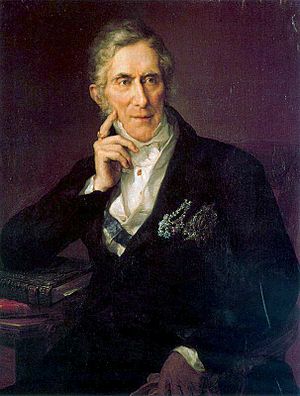

La regencia de Espartero: Un militar al mando

Con la llegada del general Espartero al poder después de la «revolución de 1840», por primera vez un militar ocupó el gobierno de España, algo que se repetiría a lo largo de los siglos XIX y XX.

¿Cómo llegó Espartero a ser regente?

Esta regencia estuvo marcada por dos hechos importantes: en 1840, después de la Primera Guerra Carlista, una revuelta quitó a María Cristina de la regencia; y en 1843, con solo trece años, la princesa Isabel fue declarada mayor de edad y comenzó a reinar. Fue un periodo progresista, ya que la Constitución de 1837 seguía vigente, y el general Espartero, nacido en Ciudad Real en una familia humilde, tuvo un gran poder como jefe de Estado.

Espartero, al no tener muchas oportunidades, entró en un convento, pero lo dejó para hacerse militar durante la Guerra de Independencia. Ascendió rápidamente en el ejército en las expediciones a América para luchar contra los independentistas, llegando a ser general.

Cuando regresó a España, ya era famoso pero no tenía dinero. Su situación económica cambió al casarse con una aristócrata, Jacinta Martínez Sicilia, lo que también lo colocó en la alta sociedad. Al inicio de la Primera Guerra Carlista, Espartero se unió a los liberales. En 1836, Mendizábal lo nombró comandante de los ejércitos del norte, después de que demostrara su valor en Luchana, lo que le valió el título de Conde de Luchana. A partir de entonces, María Cristina dependía de Espartero en asuntos de guerra, y su poder se reforzó con la firma de la Paz de Vergara en 1839, que le dio otro título: duque de la Victoria.

En 1840, el partido progresista lo puso en el trono como nuevo regente hasta 1843. Más tarde, de 1854 a 1856, fue presidente del gobierno durante el Bienio Progresista. En los años 60 del siglo XIX, se retiró de la política. Después de que Isabel II fuera destronada, algunos liberales le ofrecieron ser rey de España, pero él no aceptó. Amadeo le otorgó el título de Príncipe de Vergara.

La regencia de Espartero tuvo dos fases: el proceso de formación y el desarrollo. En la formación, después de la expulsión de María Cristina, se discutió si la regencia debía ser de una persona o de tres. Los progresistas más conservadores querían una regencia unitaria (una persona), y los más radicales querían una de tres para debilitar el poder del jefe de Estado. Aunque los "trinitarios" (los que querían tres regentes) eran mayoría en las Cortes, la votación final en el Senado, más conservador, favoreció a Espartero.

El gobierno de Espartero

Ya como regente en 1841, Espartero continuó con las reformas pendientes desde 1837. Primero, siguió con la desamortización, que afectó al clero secular. Además de nacionalizar bienes de la Iglesia, también nacionalizó impuestos de la Iglesia, como el diezmo. Esto provocó un conflicto directo con la Iglesia, una ruptura diplomática entre Roma y España (con el papa Gregorio XVI) y el aislamiento de Espartero en Europa, ya que solo fue apoyado por Inglaterra.

La segunda reforma de Espartero fue la Cuestión Foral. Se hizo un Decreto de Ley, llamado Ley de centralización administrativa, que eliminó los fueros. Esto causó un conflicto con los carlistas, que habían firmado la Paz de Vergara con la condición de mantener los Fueros, y también provocó una conspiración de militares moderados, aliados con carlistas.

Las reformas de Espartero llevaron a un conflicto continuo entre 1842 y 1843. Espartero tuvo que enfrentar tres tipos de oposición:

- Conspiraciones moderadas: Con el apoyo de María Cristina, hubo un levantamiento en octubre de 1841 que buscaba ser simultáneo en el País Vasco y Madrid. En Madrid, Diego de León debía llegar al palacio real, secuestrar a la princesa Isabel y llevarla al País Vasco. El plan fracasó, y Diego de León fue condenado a muerte, lo que fue una excepción a la regla de no fusilar a generales. Los intentos de sublevación de los moderados continuaron, pero fracasaron hasta 1843. Los principales organizadores fueron el general Leopoldo O'Donnell, presidente de la Orden Militar Española (subvencionada por María Cristina), y el general Ramón María Narváez, que era el cerebro de las operaciones. A finales de 1841 y principios de 1842, hubo levantamientos en Barcelona, debido a un acuerdo comercial entre España e Inglaterra que perjudicaba a la industria textil catalana. Estos levantamientos eran de carácter democrático y republicano. Espartero declaró el estado de sitio y bombardeó la ciudad en 1842, lo que hizo que perdiera popularidad.

- Oposición dentro de su propio partido: Espartero también encontró oposición en su propio partido, liderada por los miembros civiles del progresismo. Eran grupos muy personalistas, como las facciones de Manuel Cortina, Salustiano Olózaga, y el grupo más fuerte, los progresistas puros y trinitarios, encabezados por Joaquín María López y Fermín Caballero. Esta oposición disminuyó la popularidad de Espartero con críticas en la prensa. Lo acusaban de ser demasiado cercano a Inglaterra, autoritario y de querer ser rey.

El desgaste de estas oposiciones tuvo su efecto en mayo de 1842, cuando una moción de censura acabó con el gobierno de Antonio González, afín a Espartero. En 1843, la regencia de Espartero terminó. Después de la moción de censura, subió al poder Joaquín María López, quien intentó una reforma constitucional para establecer una monarquía parlamentaria. Espartero no aceptó esta reforma y Joaquín María López dimitió. En el verano de 1843, hubo un levantamiento militar contra Espartero, en el que se unieron líderes civiles progresistas, moderados y carlistas. El general Narváez fue el gran beneficiado, convirtiéndose en Capitán General de Madrid y luego en jefe de gobierno.

Lo primero que hicieron los moderados fue convocar elecciones, que ganaron. Las Cortes declararon mayor de edad a la princesa Isabel con 13 años, y así comenzó su reinado personal.

La asunción de la regencia

Para llegar al poder, Espartero se apoyó en las "juntas revolucionarias" de la "revolución de 1840". Sin embargo, la forma en que se le dio el poder (la Junta de Madrid le dio unilateralmente la facultad de formar gobierno) dividió a los progresistas. Un sector quería que se formara una Junta Central con representantes de todas las provincias para decidir cómo se organizaría el gobierno. Una vez formado el gobierno de Espartero, los que habían defendido la Junta Central, llamados "centralistas" o "trinitarios", defendieron que la Regencia estuviera formada por tres personas para restarle poder a Espartero. Los que defendían que fuera una sola persona, Espartero, eran los "unitarios".

Así, Espartero no ejerció oficialmente la regencia hasta el 8 de mayo de 1841, por acuerdo de las Cortes, con el apoyo de los "unitarios". Antes de esa fecha, la regencia fue provisional y la ejerció el Gobierno en pleno. La división de los progresistas entre "unitarios" y "trinitarios" tenía un significado político: los "trinitarios" desconfiaban de la autoridad que se le daría a Espartero si se le otorgaba la regencia en exclusiva.

Los desafíos del gobierno

La división de los progresistas se reflejó en las Cortes de febrero de 1841. Allí estaban representados los progresistas "radicales" (liderados por Joaquín María López) y los "templados" (dirigidos por Salustiano de Olózaga y Manuel Cortina), que juntos tenían la mayoría en el Congreso de los Diputados, frente a los diputados afines a Espartero, los "esparteristas". Para contrarrestar la posible oposición en la Cámara baja, Espartero llenó el Senado de "esparteristas", usando los poderes que la Constitución de 1837 le daba a la Corona. Además, Espartero se rodeó de militares más leales a él que a la causa liberal, lo que hizo que algunos sectores vieran en su actitud un proyecto de dictadura militar en lugar de la construcción de un régimen liberal.

La Regencia de Espartero tuvo la oposición de los moderados, liderados por O'Donnell y Narváez. Como no podían llegar al poder por elecciones, optaron por los pronunciamientos militares (levantamientos), contando con la ayuda de la anterior regente, María Cristina, exiliada en París. Los pronunciamientos se sucedieron desde octubre de 1841, cuando O'Donnell se levantó en Pamplona y otros generales en Zaragoza y el País Vasco, al mismo tiempo que había sublevaciones civiles de carácter republicano en las grandes ciudades.

Estos intentos militares no se consideraban verdaderos golpes de estado, sino una forma de extender la actividad política en una sociedad que no estaba muy involucrada en las intrigas del poder. En todos los casos, recibían apoyo civil puntual en zonas específicas, pero el gobierno nunca depuró responsabilidades. Sin embargo, algunas sublevaciones terminaron con la ejecución de sus líderes, como Montes de Oca y Borso de Carminati.

Desde julio de 1842, Espartero ejerció un poder más autoritario. Ante la oposición de las Cortes, decidió disolverlas. En Barcelona hubo una sublevación civil por la política algodonera, donde se enfrentaban los librecambistas (que querían libre comercio) y los proteccionistas (que querían proteger la industria nacional), con el asalto a la ciudadela. Los militares abandonaron la mayoría de los puestos de la ciudad y se refugiaron en el Castillo de Montjuích, desde donde bombardearon la ciudad el 3 de diciembre.

Mientras tanto, en el Palacio Real, había intrigas internas sobre la educación de la joven reina. Espartero había nombrado nuevos tutores: Argüelles y la condesa de Espoz y Mina, quienes se enfrentaron a las personas que seguían en contacto con la Regente, como la marquesa de Santa Cruz.

El fin de la regencia de Espartero

Después del bombardeo de Barcelona en 1842, la oposición al regente creció, incluso dentro de sus propias filas, con antiguos compañeros de armas y el propio Joaquín María López.

Después de las elecciones de marzo de 1843, Espartero intentó reconciliarse con los progresistas y propuso a los líderes "templados" Olózaga y Cortina que formaran gobierno. Cuando ellos se negaron, se lo propuso al líder de los progresistas "radicales", Joaquín María López. Pero este, que no logró incluir a Olózaga ni a Cortina en su ministerio, presentó un programa de gobierno que incluía declarar mayor de edad a Isabel II (aunque solo tenía doce años), lo que significaba poner fin a la Regencia de Espartero, y una "reconciliación nacional" con amnistía para delitos políticos.

El gobierno de Joaquín María López, que se había formado el 9 de mayo, duró solo diez días. Al mismo tiempo, los generales afines a los moderados, O'Donnell y Narváez, habían tomado el control de gran parte del ejército desde su exilio. En Andalucía, moderados y liberales se unieron para derrocar el régimen. Narváez se levantó en armas el 11 de junio. Cuando ambos bandos se encontraron en Torrejón de Ardoz el 22 de julio, Espartero ya había perdido el poder, pues la sublevación se había extendido a Cataluña, Galicia, Valencia y Zaragoza. Espartero huyó a Cádiz y se embarcó en el crucero británico Meteor, rumbo a Londres.

La mayoría de edad de Isabel II y el inicio de la década moderada

El exilio de Espartero dejó un vacío político. Joaquín María López fue restituido por las Cortes como Jefe de Gobierno el 23 de julio. Para acabar con el Senado, donde los "esparteristas" tenían la mayoría, lo disolvió y convocó elecciones para renovarlo completamente (lo que violaba la Constitución de 1837). También nombró el Ayuntamiento y la Diputación de Madrid (lo que también violaba la Constitución) para evitar que los "esparteristas" pudieran controlarlos. López justificó esto diciendo que "cuando se pelea por la existencia, el principio de conservación es el que descuella sobre todos: se hace lo que con el enfermo a quien se amputa para que viva".

En septiembre de 1843, se celebraron elecciones a Cortes en las que progresistas y moderados se presentaron en coalición, llamándose "partido parlamentario". Sin embargo, los moderados obtuvieron más escaños que los progresistas, que además seguían divididos entre "templados" y "radicales", por lo que no tenían un liderazgo único. Las Cortes aprobaron que Isabel II sería proclamada mayor de edad anticipadamente en cuanto cumpliera 13 años al mes siguiente. El 10 de noviembre de 1843, Isabel juró la Constitución, y el gobierno de José María López dimitió. El encargo de formar gobierno lo recibió Salustiano de Olózaga, el líder del sector "templado" del progresismo.

El primer revés del nuevo gobierno fue que su candidato a presidir el Congreso de Diputados, Joaquín María López, fue derrotado por el candidato del Partido Moderado Pedro José Pidal, quien recibió votos de su partido y del sector "radical" de los progresistas, así como del "templado" Manuel Cortina. Cuando surgió la segunda dificultad, aprobar la Ley de Ayuntamientos, Olózaga pidió a la reina que disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones, en lugar de dimitir por haber perdido la confianza de las Cortes. Fue entonces cuando ocurrió el "incidente Olózaga": el presidente del gobierno fue acusado por los moderados de haber forzado a la reina a firmar los decretos de disolución y convocatoria de Cortes. Aunque Olózaga proclamó su inocencia, tuvo que dimitir. El nuevo presidente fue el moderado Luis González Bravo, quien convocó elecciones para enero de 1844 con el acuerdo de los progresistas, a pesar de que el gobierno había vuelto a poner en vigor la Ley de Ayuntamientos de 1840 (que había provocado la "revolución de 1840" y el fin de la regencia de María Cristina).

Las elecciones de enero de 1844 fueron ganadas por los moderados, lo que provocó levantamientos progresistas en varias provincias en febrero y marzo, denunciando la influencia del gobierno en las elecciones. Los líderes progresistas Cortina, Madoz y Caballero fueron encarcelados durante seis meses. En mayo, el general Narváez asumió la presidencia del gobierno, iniciando la Década moderada (1844-1854), diez años en los que el Partido Moderado tuvo el poder exclusivo con el apoyo de la Corona, sin que los progresistas tuvieran oportunidad de gobernar.

Galería de imágenes

-

Isabel II, de niña, por José de Madrazo.