Edad del Cobre para niños

La Edad del Cobre, también conocida como Calcolítico o Eneolítico, es un periodo de la prehistoria que se encuentra entre el Neolítico (la "Nueva Edad de Piedra") y la Edad de Bronce. Durante esta época, los seres humanos comenzaron a usar el cobre, uno de los primeros metales que trabajaron.

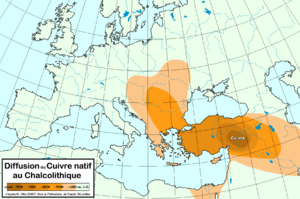

Al principio, el cobre se usaba en su estado natural, llamado cobre nativo, porque la gente aún no sabía cómo fundir el mineral. Lo moldeaban golpeándolo o martillándolo en frío. Esta fase inicial se considera parte del Neolítico. Con el tiempo, al mejorar las técnicas de cerámica, aprendieron a experimentar con la metalurgia. Una vez que dominaron la fundición, comenzaron a mezclar el cobre con otros minerales, como el arsénico y luego el estaño, lo que dio origen al bronce. También se usaron el oro y la plata en este periodo.

Contenido

- ¿Cuándo y dónde surgió la metalurgia del cobre?

- ¿Qué otros cambios importantes ocurrieron en el Calcolítico?

- Calcolítico inicial en el Próximo Oriente

- Los Balcanes en el IV milenio a. C.: los primeros protoestados europeos

- Pueblos de los kurganes

- El Egeo entre el IV y el III milenio a. C.: el inicio de las culturas clásicas

- Malta: primeros templos megalíticos

- Foco autóctono peninsular: Vila Nova y Los Millares

- Mediodía francés

- Herederos de los protoestados balcánicos

- Vaso campaniforme: ¿Qué es y para qué se usaba?

- Cerámica cordada: ¿Qué la caracteriza?

- Expansión del megalitismo

- Galería de imágenes

- Véase también

¿Cuándo y dónde surgió la metalurgia del cobre?

Antes del año 6000 a. C., se han encontrado objetos de cobre en el sur de Turquía y el norte de Irak. Es posible que estos objetos se trabajaran en frío o se calentaran un poco para hacerlos más fáciles de moldear. En la cueva de Shanidar, en Irak, se hallaron colgantes de cobre que datan del 9500 a. C., del Neolítico temprano.

Las primeras pruebas claras de que se fundía el cobre (como restos de escorias) se encontraron en Çatalhöyük, en Anatolia, alrededor del 6000 a. C. A lo largo del sexto milenio a. C., aparecieron más pruebas de metalurgia en el sur de Anatolia, Irak y los montes Zagros en Irán. Esto sugiere que el sur de Anatolia y el Kurdistán, zonas ricas en cobre, pudieron ser los lugares donde se fundió este metal por primera vez.

En Pakistán, el cobre se fundía hacia el 4000 a. C., y poco después, también en el norte de la India, Israel y Jordania. En Egipto y los Balcanes, se encontraron objetos de cobre nativo sin fundir del quinto milenio a. C. Sin embargo, fue durante el cuarto milenio a. C. cuando la metalurgia del cobre en los Balcanes tuvo un gran desarrollo. Este conocimiento se extendió luego a Grecia y a gran parte de Europa, gracias a las redes de intercambio que ya existían desde el Neolítico. En el sur de la península ibérica, también se desarrollaron procesos metalúrgicos propios durante el tercer milenio a. C., relacionados con las culturas arqueológicas de Los Millares y Vila Nova.

En América, se sabe que el cobre se fundía desde principios del primer milenio a. C. en los Andes. Desde el 500 a. C., en los actuales territorios de Colombia y Perú, se hacían mezclas de cobre con plata y oro para crear objetos, la mayoría de ellos para ceremonias o para mostrar prestigio. Pocos objetos eran de uso diario. Solo a partir del Periodo Horizonte Medio (600-1000 d. C.) se usó el cobre para fabricar objetos de bronce con arsénico, estaño o una mezcla de estaño y níquel.

¿Qué otros cambios importantes ocurrieron en el Calcolítico?

Aunque el Calcolítico es conocido por el uso de los primeros metales, hubo otros cambios muy importantes en esta época:

- La producción de alimentos y bienes se hizo más intensa.

- Las personas comenzaron a ocupar el territorio de nuevas maneras.

- Surgió la especialización en la artesanía, es decir, algunas personas se dedicaban solo a hacer ciertos objetos.

- Aumentaron los intercambios y el comercio.

- Las sociedades se hicieron más complejas, con diferencias entre las personas (estratificación social).

Todos estos cambios, a partir del quinto milenio a. C. en el Mediterráneo oriental, llevaron a lo que se conoce como la emergencia de las primeras sociedades complejas. La metalurgia fue una innovación tecnológica importante, pero fundir cobre no requería técnicas totalmente nuevas, sino un perfeccionamiento de los métodos usados para hacer cerámica. El cobre se funde a 1083 °C, una temperatura que algunas comunidades de ceramistas ya casi alcanzaban en el Neolítico.

El aumento de la producción agrícola se logró gracias al uso del arado. En el Mediterráneo, también se usaron técnicas de regadío y se domesticaron la vid y el olivo. Esto permitió cultivar más tierras y, con la aparición del carro, transportar los alimentos sobrantes para intercambiarlos. En la ganadería, hubo una "revolución de los productos derivados", lo que significa que se empezó a aprovechar la fuerza de los animales, la leche (y sus productos como el queso) y la lana.

Los intercambios entre grupos humanos fueron muy importantes para la transmisión de ideas y conocimientos. Gracias a ellos, el uso de la rueda y del carro se extendió por Europa central y occidental. La metalurgia del cobre también se difundió junto con la expansión de la cultura del vaso campaniforme. La uniformidad de fenómenos como el campaniforme, el cordado y el globular se interpreta como resultado del comercio a larga distancia.

Todos estos cambios transformaron el "modo de producción doméstico" del Neolítico, donde las comunidades eran autosuficientes y dirigidas por "grandes hombres". Se pasó a "economías integradas" e interdependientes, controladas por jefes estables que acumulaban los excedentes. Esto generó las primeras grandes diferencias sociales. También hubo un claro crecimiento de la población, lo que llevó a la expansión y estabilización de los asentamientos, que, especialmente en el Mediterráneo, alcanzaron niveles "proto-urbanos", con construcciones importantes, cierta planificación de las ciudades y una jerarquía inicial entre los poblados. A estas sociedades se les llama "pre-estatales".

La metalurgia, al transformar la materia, probablemente influyó en las mitologías del Calcolítico, creando dioses que podían modificar las cosas. La estratificación social también se reflejó en dioses más jerarquizados, a menudo masculinos y guerreros, que reemplazaron a las diosas madre del Neolítico.

Casi todos los aspectos de la vida en el Calcolítico estaban relacionados con rituales. Se realizaban ceremonias para honrar a los dioses y a los cuerpos celestes. En esta Edad, surgió el concepto de "santuario", el lugar terrenal donde habitaban los dioses. Se han descubierto tres santuarios del Calcolítico: al oeste del mar Muerto, en Ein Guedi, en Teleilat el-Ghassul, Jordania, y en Gilat, en el norte del desierto del Néguev.

Calcolítico inicial en el Próximo Oriente

El cobre comenzó a fundirse en el sur de Anatolia durante el sexto milenio a. C. para hacer adornos, mientras se seguían usando las mismas herramientas de piedra del Neolítico. Esto se debe a que los objetos de cobre puro no eran tan eficaces como los de sílex u obsidiana. Las primeras pruebas vienen de Çatalhöyük, y más tarde, a mediados del milenio, aparecen en Hacilar algunas piezas de cobre fundido como punzones, agujas y adornos.

En Mesopotamia, la metalurgia del cobre (y del plomo) se encuentra en las culturas de Samarra (Irak) y Tell-Halaf (Siria), hacia mediados del sexto milenio a. C. En ambas culturas se practicaba la agricultura de regadío y se elaboraba cerámica hecha a mano de alta calidad. Los grupos halafienses construyeron santuarios, hicieron pequeñas esculturas y usaban sellos. En el sur de Mesopotamia, destaca el yacimiento de Eridu (considerada la ciudad más antigua por los sumerios, con restos del principio del quinto milenio a. C.), que inicialmente compartió características con las culturas anteriores y donde se construyó un pequeño templo. De la misma época, el periodo de El Obeid nos ha dejado cerámica hecha con torno, armas y adornos de metal, así como templos monumentales que fueron precursores de los zigurats.

Desde el 5000 a. C. en Ugarit (Siria) y desde el 4500 a. C. en Palestina y Biblos (Líbano), se empezaron a fabricar pequeñas cantidades de objetos metálicos. En Biblos, no solo eran de cobre, sino también de oro y plata.

En el valle del Nilo, a partir del 4000 a. C., se desarrolló la cultura de Nagada, que corresponde al periodo predinástico. Esta cultura ya conocía la metalurgia, aunque la mayoría de los objetos encontrados eran de piedra. Se considera un protoestado, con agricultura de regadío y una gran necrópolis con claras diferencias sociales. Durante esta época, surgieron las formas artísticas y los símbolos religiosos que más tarde estructuraron el Egipto faraónico. También se desarrolló una importante artesanía que usó de forma limitada minerales de cobre, oro y plata (probablemente de la península del Sinaí) para crear alfileres, amuletos y otros adornos.

Los Balcanes en el IV milenio a. C.: los primeros protoestados europeos

Hasta los años 70 del siglo XX, se creía que la metalurgia llegó a Europa por influencia de lugares como Troya o las Cícladas, que estaban ligadas a civilizaciones orientales más avanzadas. Sin embargo, las pruebas de carbono-14 demostraron que la metalurgia balcánica era casi mil años más antigua. Por ejemplo, en 2008 se encontró un hacha de cobre en el yacimiento de Plocnik (Serbia), que data del quinto milenio a. C. Las investigaciones confirmaron que, hacia el 4000 a. C., en los Balcanes había surgido una importante industria minera y metalúrgica del cobre, junto con una impresionante orfebrería. Algunos autores han llamado a esto la "primera civilización europea".

Los principales centros de esta cultura, situados entre el Danubio y Tesalia, fueron Vinça, Gumelnitsa, Salcuta, Cucuteni y Tiszapolgar, contemporáneos de los grupos neolíticos griegos. El grupo de Vinça se extendió por la actual Serbia; Gumelnitsa por Bulgaria y Rumania; Salcuta, muy relacionado con el anterior, por el oeste de Bulgaria; Cucuteni por Besarabia, Moldavia y Ucrania; y Tiszapolgar por la cuenca de los Cárpatos.

Los objetos de cobre más fabricados eran herramientas como hachas, perforadas y de doble uso (hacha-pico, martillo o azada), así como adornos (anillos, brazaletes y alfileres). Sin embargo, estos objetos eran principalmente para mostrar el estatus de sus dueños, no para uso diario, ya que las herramientas de piedra eran mucho más fuertes y duraderas. Los metales sirvieron para fortalecer la posición de las élites emergentes, como una forma de mostrar su estatus social y poder. Esto se ve claramente en la necrópolis calcolítica de Varna.

En Varna, se encontraron hasta 3000 objetos de oro (la mayoría pequeños), unos cincuenta de cobre, miles de cuentas y brazaletes de conchas, hojas de sílex, cuentas de cuarzo, ídolos de hueso y cerámicas pintadas tipo Gumelnitsa. La mayoría de estos objetos estaban en unas pocas tumbas y cenotafios (tumbas simbólicas sin cuerpo) llamados "principescos", siendo más ricos los masculinos que los femeninos. Un segundo grupo de enterramientos tenía algunas piezas preciosas y herramientas de cobre, asociados a una élite de artesanos especializados. Un tercer grupo, más numeroso, tenía solo un adorno o una herramienta, además de cerámica. Finalmente, la mayoría de las tumbas solo tenían un vaso de cerámica o nada. Esta necrópolis muestra una sociedad compleja con una estructura piramidal, donde unos pocos individuos lideraban el grupo, acumulaban riquezas y lo mostraban con símbolos exclusivos de su clase social: el oro, el cobre y las conchas del mar Egeo.

La excavación de muchos asentamientos nuevos sugiere un gran aumento de la población. Se estima que solo en la actual Bulgaria hubo unos 1000 poblados de diferentes tamaños, habitados por cerca de 100.000 personas. Además, la planificación de muchos de estos asentamientos, con forma rectangular o circular, fortificaciones, orientados a los puntos cardinales y con dos calles principales que se cruzaban en el centro, indica un estadio social protourbano. La aparición de viviendas especiales (diferentes de las demás) y edificios dedicados al culto (con muchas ofrendas, tesoros y figurillas), además de talleres de cerámica y/o metalurgia, nos acercan a un escenario de "civilización". En Vinça y Gumelnitsa, se han encontrado tabletas de arcilla, cerámicas y un sello grabados con ideogramas, considerados el primer intento de escritura en Europa. Sin embargo, todo este brillante proceso cultural se interrumpió bruscamente hacia el 3000 a. C. Las causas exactas no se saben, quizás una crisis ambiental o las "invasiones" kurganas, o una combinación de ambas.

Cultura Karanovo VI-Gumelnitsa

En las actuales Bulgaria y Valaquia, desde mediados del quinto milenio a. C., se desarrolló la cultura arqueológica de Karanovo VI-Gumelnitsa. En ella se observa un cierto urbanismo con el diseño de calles y estructuras defensivas. Las viviendas seguían la tradición danubiana de casas de postes y arcilla, con tejados a dos aguas y ventanas redondas, a veces con talleres domésticos de herramientas, bisutería y tejidos. Las industrias del sílex, la cerámica y el cobre estaban muy desarrolladas, lo que indica una fuerte especialización artesanal y minera, que a su vez requería una clara jerarquización social.

Esta jerarquía se ve en necrópolis como la de Varna (mencionada antes), datada hacia el 4500 a. C., donde las tumbas muestran grandes diferencias en los objetos funerarios, lo que sugiere un carácter hereditario y la existencia de una élite principesca. Generalmente, los entierros seguían el rito tradicional (en posición fetal), aunque aparecen algunos cuerpos estirados, así como cenotafios (tumbas simbólicas sin cuerpo, pero con objetos).

La religión se refleja en ciertos edificios considerados templos, que tienen altares decorados en rojo sobre blanco con motivos solares y espirales. Se cree que era una religión solar, asociada al culto de la Diosa madre, cuyos ídolos (muy esquematizados) son abundantes. También se encuentran figurillas votivas con rasgos individuales, tanto femeninas como masculinas y de parejas.

En la fase Karanovo VI (hacia 3600 a. C.), se explotaban las minas de calcopirita de Ai Bunar en Stara Zagora, con 11 pozos de 20 metros de profundidad. Se usaba el fuego para romper las rocas y extraer el mineral. Este se convertía en polvo en las aldeas cercanas y luego se transportaba a los lugares de fundición. La cerámica era similar a la de la última fase de Boian, pintada con grafito, y luego aparecieron nuevas formas como copas de borde grueso sin decorar, recipientes finos de dos asas y los "askoi".

Cultura de Vinça

De la fase Vinça-Plocnik, se conocen las minas de Rudna Glava en Bor, donde se explotaban unos 30 pozos durante el cuarto milenio a. C. con sistemas similares a los de Ai Bunar. Se consideran las evidencias más antiguas de minería de cobre en Europa. El urbanismo muestra continuidad con la fase neolítica anterior, pero los poblados suelen estar fortificados. Se han encontrado figurillas antropomorfas de terracota y depósitos de objetos metálicos.

Cultura Cucuteni-Tripolje

En las actuales Ucrania occidental, Moldavia y parte de Rumania, se desarrolló esta cultura arqueológica, identificada por sus recipientes globulares y sus enormes poblados rodeados por fosos y terraplenes. En ella se practicaba el entierro en postura extendida. Los cultos a la Diosa madre y a las divinidades animales se hicieron más definidos, construyéndose templos y altares al aire libre, así como fosas rituales donde aparecen (junto a restos de animales, vasos, cenizas y trozos de adobe) huesos humanos, lo que sugiere posibles sacrificios rituales de personas. La aparición de cerámica impresa con cordón muestra contactos con Sredny Stog.

Los grandes asentamientos del sur de Ucrania solían estar en lugares estratégicos y protegidos por trincheras y terraplenes, llegando a albergar entre 5000 y 8000 personas. Los edificios seguían un plan urbanístico, ordenados en círculos concéntricos, con callejones radiales que partían del centro y aprovechaban al máximo el espacio. Hay barrios enteros de artesanos especializados, con hornos complejos y torno alfarero, lo que les permitía producir cerámica en serie. En Rumanía y Moldavia, los asentamientos eran algo menores, pero aún así, de tamaño considerable, como el de Petreny, que pudo tener entre 2000 y 4000 habitantes.

Cultura Tiszapolgar

La cultura de Tiszapolgar, de tradición tesalia, desarrolló la metalurgia y, con ella, la estratificación social, visible en sus objetos funerarios, que incluyen hachas "mágicas", nódulos de sílex importado y hachas martillo de cobre.

Pueblos de los kurganes

Los grupos de los kurganes fueron asociados por Marija Gimbutas a la expansión de los idiomas indoeuropeos por Europa. Estos grupos eran una mezcla de pueblos que habitaban las estepas euroasiáticas al norte del mar Negro y compartían algunos rasgos culturales, como los enterramientos en túmulos (kurganes), el uso del caballo y una economía basada en la ganadería.

La cultura yamna, también conocida como cultura de las Tumbas de Fosa, se caracterizaba por sus tumbas en forma de túmulo o "kurgán", apareciendo hacia el 3500 a. C. al este del Volga y por todo el Turquestán. Instalaban sus pueblos en alturas, a menudo fortificándolos. Su economía era principalmente agrícola y ganadera, con rebaños de ovejas. Desarrollaron la metalurgia del cobre y cierta especialización profesional, aunque las jerarquías no se ven claramente antes del 3000 a. C. Enterraban a sus difuntos bajo túmulos o kurganes (a veces rodeados de losas de piedra) en posición flexionada sobre su espalda, espolvoreando los cuerpos con ocre o yeso y acompañándolos de ofrendas de carne y vasos de cerámica. Cada túmulo solía contener varios enterramientos, lo que les daba un carácter de mausoleos familiares.

Al mismo tiempo, al oeste del Volga, hubo transformaciones importantes que afectaron a la cultura de Sredny Stog II. Además de la gran importancia que adquirió el caballo, hubo una clara jerarquización social y la aparición de la decoración cerámica mediante la impresión de cuerdas (cerámica cordada). En Crimea y el Cáucaso se distinguen variantes regionales, y un excelente ejemplo de tumba principesca es la de Maykop, quizás de un líder que dominó una gran región. En la cuenca alta y media del Dniéper, se diferencia el grupo de Sofijevka, caracterizado por sepulturas de incineración a menudo muy cercanas entre sí, con presencia ocasional de ocre en las tumbas.

El Egeo entre el IV y el III milenio a. C.: el inicio de las culturas clásicas

A finales del cuarto milenio a. C., comenzaron a producirse una serie de cambios en la región del mar Egeo:

- Aparición de la metalurgia del cobre poco antes del 3000 a. C.

- Aumento de la población.

- Incremento de los intercambios entre islas y de estas con las costas continentales.

- Aparición de edificios tipo megaron y de murallas.

- Estratificación social.

Estos procesos llevaron a un claro aumento de la complejidad social. Algunos autores lo atribuyeron a la influencia de la civilización minoica, que a su vez estaba influenciada por sus relaciones con el Antiguo Egipto y el levante mediterráneo. Otros lo explicaron como resultado de supuestas colonizaciones de Anatolia o los Balcanes. Sin embargo, las pruebas arqueológicas indican una clara continuidad con los asentamientos neolíticos anteriores, aunque se crearon otros nuevos debido al aumento de la población. Las fortificaciones, los edificios especiales y los indicios de estratificación también tienen precedentes en el Neolítico (por ejemplo, en Sesklo), lo que sugiere que la mayoría de estos cambios fueron internos.

La red de intercambios que conectaba las Cícladas con Anatolia, el Ática, el Peloponeso, Creta y Rodas debió desempeñar un papel importante en estas transformaciones. A través de esta red se movían objetos de piedra, sal y algunos elementos metálicos, así como ideas.

Los poblados fortificados eran, al principio, de tamaño modesto, la mayoría no superaba una hectárea de superficie: Troya I, Lerna, Dímini, Jalandriani (isla de Siros), Panormo (en Naxos), Termí o Poliojni.

Heládico inicial

Dímini, en Tesalia, cerca de la ciudad de Volos, es interesante por su antigüedad, ya que la fortificación está documentada durante todo el cuarto milenio a. C. Estaba estructurada en seis recintos amurallados sucesivos y concéntricos, y en su interior se excavó una casa tipo megaron, lo que sugiere un precedente de los "palacios" en una época muy temprana.

Cicládico inicial

El considerable aumento de población en las islas Cícladas no pudo deberse a una intensificación agrícola, ya que sus suelos son, en general, relativamente pobres. Más bien, se debió a su riqueza en materias primas: plata, cobre, obsidiana, mármol, etc. El yacimiento de Jalandriani, en la isla de Siros, se considera el ejemplo más representativo de este periodo, con muralla y bastiones semicirculares, viviendas rectangulares separadas por callejones, tumbas colectivas con objetos funerarios diferenciados y abundantes ídolos femeninos de pequeño tamaño, con los brazos cruzados, sentadas o de pie y con rasgos que destacaban su feminidad.

Minoico inicial (o antiguo)

Desde finales del Neolítico en Creta, habían aparecido viviendas rectangulares divididas en compartimentos y con almacenes, donde se encontraron algunos objetos de cobre. La continuidad con el periodo anterior en Cnosos y Festos es indudable, aunque no en el resto de la isla. Se siguió usando la cerámica incisa neolítica, pero también nuevas formas decoradas con motivos lineales y geométricos, apareciendo las jarras con pitorro y los característicos vasos tipo cáliz. Aunque al principio los objetos de cobre no eran abundantes y la mayoría de las herramientas eran de piedra, hacia el final del periodo se generalizaron, y probablemente hacia el 2300 a. C. se logró la aleación con estaño.

Se han encontrado inhumaciones individuales bajo los suelos de las casas, en cuevas o en abrigos, pero también aparecen (especialmente en la región de Mesará) enterramientos colectivos en tumbas circulares de hasta siete metros de diámetro, construidas en piedra y con ricos objetos funerarios.

Hacia finales del periodo, la sociedad minoica estaba claramente estratificada y con un sistema de jerarquía territorial en el que asentamientos como Cnosos, Festos y Vasilikí funcionaban como centros principales. No tenían estructuras defensivas ni edificios comunales, pero sí casas diferenciadas, que aún no pueden considerarse palacios. La base económica era la agricultura, diversificada con el cultivo del almendro, olivo y la vid. El comercio y la artesanía estaban aún poco desarrollados, aunque se importaba obsidiana de Milo, marfil de Egipto y, posiblemente, también metales preciosos de allí.

Malta: primeros templos megalíticos

El inicio del Calcolítico en el archipiélago maltés es al mismo tiempo que en el Egeo y coincide con la construcción de los primeros templos de piedra del mundo conocidos hasta ahora. Aunque los asentamientos son casi desconocidos (se han identificado algunas cabañas ovaladas), las estructuras funerarias y rituales alcanzaron una monumentalidad sin igual para la época. Según Renfrew, los templos debieron tener, además de su función religiosa, un carácter de referencia, sirviendo a cada una de las jefaturas que los construyeron como símbolo de su poder. Ggantija, Hagar Qim, Mnajdra o Tarxien, por mencionar los principales, están construidos siguiendo la misma forma, aunque algunos son más complejos que otros: un corredor central que atraviesa diferentes espacios ovalados, y en conjunto tienen una planta similar a un trébol. Además de los templos, destaca el hipogeo de Hal Saflieni, excavado bajo una colina. En su parte superior estaba la entrada a las cámaras, antecámaras y corredores que, distribuidos en tres niveles, ocupan unos 500 metros cuadrados y contenían unas 7000 inhumaciones.

Foco autóctono peninsular: Vila Nova y Los Millares

El Calcolítico en la península ibérica comenzó con dos culturas arraigadas en la tradición megalítica portuguesa y en la cultura neolítica de Almería. Son características sus poblaciones fortificadas, que alcanzaron un tamaño considerable en casos como Los Millares o Zambujal. Cuando se descubrieron, se habló mucho de fortificaciones construidas por colonos del mar Egeo, debido a su cercanía al mar y a sus supuestas similitudes con las civilizaciones egeas de la Edad del Bronce. Sin embargo, las dataciones modernas con carbono-14 han demostrado que son anteriores a estas últimas y, además, no se ha encontrado ningún objeto de origen oriental, aunque algunos ídolos tienen ciertas semejanzas.

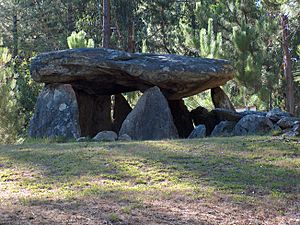

Entre ambos grupos se extienden las regiones andaluza y extremeña en España, y el Alentejo y Algarve portugueses, muy influidos por los grandes centros de Los Millares y Vila Nova. Allí aparecen poblados fortificados y abundantes megalitos: dólmenes de corredor, tholoi, cuevas artificiales, etc. Como en la fase anterior, las importaciones de materiales africanos y escandinavos (ámbar) eran comunes, no solo en Portugal sino también en el sur ibérico.

Cultura Vila Nova

En la Estremadura portuguesa y la península de Setúbal, comenzó a desarrollarse desde el 3100 a. C. aproximadamente, una gran complejidad cultural cuyo principal referente ha sido el yacimiento epónimo de Vila Nova de São Pedro (VNSP), un pequeño asentamiento fortificado al norte del estuario del Tajo, donde se encontraron miles de puntas de flecha. La población conocida más grande fue, sin embargo, Zambujal, situada justo en el centro de la península de Estremadura, que parece tener hasta seis niveles consecutivos en su secuencia estratigráfica, manteniendo siempre un recinto amurallado con pocas entradas. En esta región aparecen un total de 21 asentamientos fortificados, siendo comunes los enterramientos en "cuevas artificiales", de los que se conocen una decena. En cambio, no se ha encontrado ningún "tholos".

A partir del 2900 a. C., es característica de este grupo cultural la cerámica campaniforme, así como la presencia de innumerables ídolos, tanto con forma humana, como placas de piedra decorada, bastones de pizarra, betilos (pequeñas columnas de piedra con carácter votivo), lúnulas de arcilla y simples falanges de toro.

Cultura Los Millares

Luis Siret descubrió a finales del siglo XIX el otro gran centro de complejidad cultural de la península: el asentamiento de Los Millares, situado sobre el río Andarax, que en aquella época debía tener mayor caudal y ser posiblemente navegable. Este gran poblado almeriense comenzó a formarse a partir del 3100 a. C. y duró hasta el 2200 a. C. aproximadamente, diferenciándose de otros asentamientos de su entorno por sus grandes dimensiones. Los enterramientos de esta población eran colectivos y se realizaban en sus característicos "tholoi" (esta sería la principal diferencia con Vila Nova), donde se han recuperado idolillos con motivos oculares, en forma de violín o cruciformes, así como cerámica campaniforme (algo posterior a la de Vila Nova).

Mediodía francés

El Mediodía francés tenía una alta densidad de población, pero con poblados pequeños que albergaban casas con muros de piedra en seco y tejados a dos aguas. Algunos de los pueblos de Provenza estaban fortificados, y se han encontrado dos fortalezas de esta época en Hérault.

El hallazgo de puntas de flecha en algunos esqueletos, junto con la práctica exitosa de trepanaciones para curar traumatismos craneales, sugiere que los conflictos eran comunes. Además, se comprobó la interrupción del comercio de sílex melado y de obsidiana, diversificándose los puntos de extracción de piedra. El cobre utilizado se extraía localmente.

Los enterramientos eran colectivos, en megalitos tipo tholos, en cuevas artificiales y también naturales, así como en hipogeos y en galerías abandonadas de minas. La abundante cerámica encontrada, dividida en cinco tipos, inicialmente mostró un empobrecimiento en su forma en comparación con la época anterior, así como la pérdida de toda decoración.

Herederos de los protoestados balcánicos

Al esplendor de Vinça, Gumelnitsa, Salcuta, Cucuteni y Tiszapolgar les sucedió una serie de grupos cuyos poblados perdieron las características protourbanas anteriores. Desapareció todo rastro de ideogramas y su producción metalúrgica se redujo a una décima parte. Este brusco declive fue relacionado por Marija Gimbutas con supuestas invasiones de los pueblos de las estepas nordpónticas; según Nandor Kalicz, con la entrada de grupos anatólicos. Actualmente, se prefieren modelos menos rupturistas y con más matices a las antiguas explicaciones difusionistas, aunque se reconoce cierta aculturación externa: en esta época, la mayoría del cobre procedía del Cáucaso y un porcentaje significativo de recipientes cerámicos seguían modelos orientales (cerámica cordada) o egeos (piezas lisas o acanaladas).

Cerdanova

En el área de Gumeniltsa se desarrolló el grupo de Cerdanova, cuyos yacimientos más característicos son Ezero y Ezerevo. Estos presentan estructuras de vivienda tradicionales y elementos cerámicos de origen extranjero.

Los ritos funerarios se asociarían a los pueblos orientales, ya que la presencia de ocre en las tumbas es común. Entre los objetos rituales se han encontrado imágenes de la Diosa Madre, hachas rituales y unos característicos ídolos de arcilla en forma de ancla, de origen egeo, aunque también propios de otras culturas balcánicas. El asentamiento de Ezero aparece fortificado, albergando en su interior viviendas que, en lo esencial, siguen la tradición local y donde se han encontrado objetos de cobre con arsénico.

Pecel-Baden

En el área de Tiszapolgar se desarrolló un grupo característico, llamado Pecel en Hungría y Baden en Croacia y Serbia, cuyas distintas fases han sido denominadas Boleraz, Kostolac y Vucedol, sucesivamente. Los poblados se situaban en alturas o al borde de ríos, y estaban formados por casas de barro y madera, de pequeño tamaño y parcialmente excavadas en el suelo. Las tumbas conocidas son tumulares y solo de individuos masculinos, acompañados habitualmente de animales sacrificados.

El hecho de fortificar los poblados evidencia una gran continuidad de poblamiento. El culto parece que estaba centrado exclusivamente en la Gran Madre, apareciendo también algunas estatuillas humanas, posiblemente ofrendas. El ritual funerario era muy variado, con grandes necrópolis donde se encuentran enterramientos individuales en posición flexionada junto a sepulturas colectivas, en las cuales algunos cuerpos aparecen en posición sentada, con los rostros quemados y con los primeros torques de la arqueología europea. También hay incineraciones diversas, tumbas múltiples, sepulturas simbólicas (cenotafios) y tumbas rituales con animales (tanto aisladas como asociadas a enterramientos humanos).

Boleraz

La gente de Boleraz habitaba en pueblos fortificados con fosos y terraplenes, veneraban a la Gran Madre y a los dioses animales, y poseían una cerámica de boca de embudo, bruñida con brillos metálicos, de excelente calidad. Pero su rasgo más característico era su ritual funerario de incineración en pequeños círculos de piedras conocidos como crómlech, aportando objetos funerarios repetitivos que consistían en: jarra, copa, hachas de piedra dura y adornos de conchas.

Vucedol

En Vucedol (cerca de Vukovar), se excavó en el centro de la población una ciudadela, o "gradac", en cuyo interior se halló una vivienda de tipo megaron, con taller metalúrgico, así como una sepultura de catacumba, similar a las "nordpónticas". La cerámica, de excelente calidad, adoptó un nuevo estilo de acabado pulido con fondo negro; la decoración siguió siendo de motivos lineales (puntillado-acanalado, incisiones, impresiones), trazando también espirales y círculos concéntricos (que podrían tener significado solar) e incrustando pasta de colores rojo-blanco-amarillo. El asta se utilizaba para la producción de hachas rituales y el cobre en la fabricación de diversos tipos de hachas. En el culto ya no se encuentran imágenes de la Gran Madre, sino solo pequeños altares cerámicos, ídolos con aspecto de rueda y recipientes zoomorfos rituales.

A través de los objetos funerarios de este momento final del Calcolítico, se percibe una fuerte estratificación, consecuencia de que los procesos metalúrgicos estaban ya dominados exclusivamente por los jefes de esta sociedad.

Vaso campaniforme: ¿Qué es y para qué se usaba?

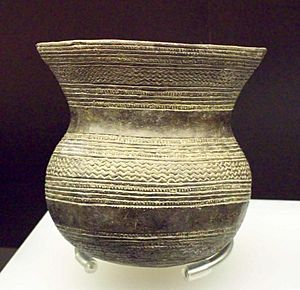

El vaso campaniforme fue una manifestación cultural del Calcolítico que se extendió por casi toda Europa occidental, usándose incluso hasta la primera Edad del Bronce. Se ha relacionado con la difusión de la metalurgia del cobre, tanto que se ha convertido en su "fósil director" (un objeto que ayuda a identificar un periodo). Su nombre viene de las características especiales de estas vasijas o vasos de cerámica, con forma de campana invertida y muy decoradas, que se han encontrado generalmente en tumbas. Gracias a la revisión de datos de radiocarbono de vasos campaniformes de toda Europa, se ha establecido que los más antiguos se encontraron en la zona del Bajo Tajo, en Portugal, con una cronología que va del 2900 al 2500 a. C.

Estos vasos de cerámica son de excelente calidad, de color rojo o marrón-rojizo, decorados con muchas bandas horizontales grabadas, incisas o impresas, con temas geométricos, rayados, ajedrezados, etc. Los vasos más antiguos se han descrito como de "estilo internacional", que incluiría los grupos Marítimo y AOO (all over ornamented/ornamentado y encordado completamente), mientras que los estilos posteriores se enmarcan en diferentes desarrollos regionales.

Además de la cerámica, lo que mejor define a este horizonte arqueológico son los objetos funerarios, que suelen consistir, casi siempre, en un vaso de cerámica, adornos de hueso, botones con una característica perforación en "V", colgantes de arcilla en forma de media luna, espirales de oro, muchas flechas llamadas de "Palmela", puñales triangulares de cobre y unas placas perforadas de esquisto que se consideran brazales de arquero. Aunque en las zonas de Vila Nova y Los Millares no hubo una ruptura con las tradiciones funerarias megalíticas anteriores, en el resto de Europa, a medida que avanzaba el tercer milenio a. C., se generalizaron los enterramientos individuales en cistas y fosas simples, donde los cuerpos femeninos y masculinos se colocaban de manera diferente.

La relativa unidad del vaso campaniforme en Europa a finales del tercer milenio podría explicarse por la gran interacción comercial causada por élites que buscaban bienes de prestigio, entre los que destacaba el vaso campaniforme. Así, podría interpretarse como una moda, una vajilla de lujo usada por las "jefaturas" europeas en ceremonias sociales donde se asociaba a la bebida, también empleada en pactos políticos, transmisión de conocimientos, alianzas matrimoniales, etc. Se sabe que sirvió para beber cerveza o hidromiel, como lo demuestra el análisis de los restos de la pieza escocesa de Ashgrove. Pero también se usó en algunos casos como recipiente de reducción para fundir minerales de cobre. Hay vasos que conservan restos orgánicos asociados con comidas e, incluso, algunos fueron usados como urnas funerarias.

Cerámica cordada: ¿Qué la caracteriza?

La cerámica cordada identifica un vasto horizonte arqueológico europeo que abarca el Calcolítico y el principio de la Edad de Bronce (es decir, entre el 2900 y el 2450/2350 a. C.). Se asocia inseparablemente a la denominada "cultura del hacha de combate/guerra" o "de los sepulcros individuales", recibiendo diferentes nombres según las distintas escuelas arqueológicas. Tanto la cerámica decorada con cuerdas como las hachas de combate (simbólicas, ya que estaban pulidas en piedra, lo que las hacía poco eficientes como armas para esa época) eran ofrendas funerarias masculinas típicas, depositadas en tumbas individuales, por lo que los tres elementos forman una asociación recurrente. Es contemporánea del vaso campaniforme, solapándose en su área de distribución más occidental con este. Aunque adoptaron una organización social y patrones de asentamiento similares, los grupos de la cerámica cordada carecían de los refinamientos de aquellos, solo posibles mediante el comercio y la comunicación por mar y ríos. La cerámica cordada se asocia con la introducción del metal en el norte de Europa y, según algunos investigadores, con ciertas lenguas de la familia indoeuropea.

Se conocen pocos poblados, quizás por ser demasiado precarios, pero hay pruebas de la práctica de la agricultura y el pastoreo, así como de la presencia de caballos y carros de cuatro ruedas macizas. Los enterramientos solían ser inhumaciones individuales, aunque en algunos casos se dio la incineración. Los objetos funerarios eran muy uniformes e incluían un vaso, un ánfora, útiles de piedra u hueso y hachas rituales para los hombres, mientras que las mujeres eran enterradas con objetos suntuarios en lugar de armas. También se diferenciaban los sexos acostando los cuerpos femeninos sobre su lado izquierdo y los masculinos sobre el derecho. Podía haber un pequeño túmulo o no, y en el caso de Dinamarca los túmulos contenían dos y hasta tres enterramientos sucesivos; en Polonia se mantuvo la tradición anterior de las tumbas-nicho en catacumbas.

Expansión del megalitismo

A partir del 3200 a. C., comenzó a levantarse el templo megalítico de Hagar Qim en Malta (mencionado antes). Desde el 3100 a. C., en los centros calcolíticos portugués y almeriense, aparecieron importantes innovaciones en la construcción funeraria: cuevas artificiales y tholoi, ligadas al desarrollo de las poblaciones fortificadas ibéricas, que formaron las primeras y únicas sociedades complejas conocidas implicadas en el fenómeno megalítico: las culturas de Vila Nova y Los Millares (mencionadas antes).

A partir del 3000 a. C., en Gran Bretaña, los "campos atrincherados" anteriores fueron reemplazados por los complejos círculos de ortostatos conocidos como henges. Hacia el 2800 a. C., se alcanzó el punto más alto del megalitismo en Dinamarca y comenzó la construcción del círculo de Stonehenge. Cerca del 2500 a. C., se llegó al clímax del megalitismo ligado al vaso campaniforme (mencionado antes) en la península ibérica, Francia, Alemania y las islas británicas, con la construcción de cientos de pequeños círculos de piedra en estas últimas.

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Chalcolithic Facts for Kids

En inglés: Chalcolithic Facts for Kids

- Calcolítico en la península ibérica

- Calcolítico en Mesopotamia

- Edad del Bronce

- Edad de los Metales