Historia de la plaza Mayor de Salamanca para niños

La historia de la plaza Mayor de Salamanca nos cuenta cómo ha cambiado este importante espacio en el centro de la ciudad de Salamanca (España). La construcción de la plaza, tal como la vemos hoy, tardó casi 25 años, desde 1729 hasta 1756. Se construyó sobre una parte de una plaza medieval mucho más grande, llamada "Plaza de San Martín", donde había un mercado todos los días. Durante más de 250 años, la plaza ha sido testigo de los eventos más importantes de la ciudad, como celebraciones culturales, reuniones cívicas y fiestas.

La idea de construir esta plaza surgió gracias al esfuerzo de Rodrigo Caballero y Llanes, un corregidor (una especie de alcalde mayor) que convenció al Ayuntamiento de la necesidad de una plaza más bonita y moderna. La construcción llevó varios años, y el Ayuntamiento tuvo que hablar con los dueños de las casas para poder construir los edificios alrededor de la plaza. Rodrigo Caballero también ideó los diseños de los medallones que adornan la plaza. La plaza es de estilo barroco y es uno de los lugares más famosos de Salamanca. Desde el principio, ha sido un espacio público, un cruce de caminos, un lugar para reuniones, un mercado y un sitio para fiestas populares.

El diseño inicial de la plaza fue obra del arquitecto Alberto de Churriguera, quien dirigió la construcción de los dos primeros lados. El Concejo de la ciudad pagó toda la obra.

La Plaza Mayor de Salamanca se construyó siguiendo el modelo de otras plazas importantes en España, como la Plaza Mayor de Madrid (1617-1621). Los edificios se construyeron en tres etapas durante un cuarto de siglo. La primera etapa (1729-1735) incluyó dos lados: el Real y el de San Martín. Luego hubo una pausa de quince años (1735-1750) debido a desacuerdos entre los dueños de las casas y el Ayuntamiento. En la segunda etapa (1750-1756), se construyó la Casa Consistorial (el Ayuntamiento) y su fachada, bajo la dirección del arquitecto Juan García Berruguilla. La parte superior de la fachada del Ayuntamiento se añadió un siglo después, en 1852. Cuando las obras terminaron, el 29 de abril de 1755, la antigua Plaza de San Martín se dividió en tres espacios: la "Nueva Plaza Mayor", la del Mercado y la del Poeta Iglesias. Así comenzó su historia como un lugar único y representativo de la ciudad.

Muchos escritores españoles han mencionado la Plaza Mayor de Salamanca en sus obras, como Miguel de Unamuno. A lo largo de su historia, la plaza ha cambiado su aspecto. Se le añadieron jardines, farolas y quioscos. Antes pasaban coches, pero en los años setenta se hizo peatonal. En 1935, la plaza fue declarada Monumento Nacional por ser la más decorada y armoniosa de su época. En 1973, fue reconocida como Monumento Histórico-Artístico. La plaza celebró su 250 aniversario a principios del siglo XXI.

Contenido

El origen de la Plaza Mayor

Antes de la Plaza Mayor actual, existía un espacio urbano que explica su ubicación. No hay mucha información sobre el primer asentamiento de Salamanca, pero se sabe que estaba en una loma entre dos arroyos. Una muralla antigua protegía la población y detrás de la iglesia principal había una pequeña plaza llamada "Azogue Viejo", que era el centro comercial en la Edad Media.

Más tarde, en el siglo XII, surgió una nueva plaza, el "Azogue Nuevo", que también fue un centro comercial. La ciudad fue expandiendo sus zonas de comercio hacia las rutas que conectaban con ciudades importantes como Zamora y Toro. Estas rutas salían de la antigua muralla por una puerta llamada del Sol, cerca de la Iglesia de San Martín. Fuera de esta puerta, nació una plaza donde se unían varias calles importantes. A esta plaza se trasladó el mercado, ocupando poco a poco la zona y las calles cercanas durante la Baja Edad Media. Este gran espacio abierto se llamó Plaza de San Martín, y fue considerada la plaza más grande de la cristiandad desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. La actual Plaza Mayor de Salamanca se construyó en una parte de esta enorme y desigual Plaza de San Martín, que era casi cuatro veces más grande que la actual.

La Plaza de San Martín: Un Centro de Actividad

A finales del siglo XIV y principios del siglo XV, la Plaza de San Martín era el centro comercial más importante de Salamanca. En ella confluían cuatro caminos y calles principales: la calle del Concejo (hacia Zamora), la calle de Herreros (hacia Toro), la calle de la Rúa (hacia el casco antiguo amurallado) y la calle de Alabarderos (hacia la Puerta de San Pablo).

En el mercado de la Plaza de San Martín se vendían verduras, aceite, carnes, frutas y pescados. Cada producto tenía un lugar asignado para su venta. Algunos gremios (asociaciones de artesanos) daban nombre a calles y zonas. Por ejemplo, la zona de los carboneros está ahora donde se encuentra la plaza del mercado. Esta organización comercial se mantuvo hasta mediados del siglo XVII. La especialización de los vendedores hizo que la plaza se dividiera en varios sectores. Los comerciantes no solo tenían sus puestos, sino también sus viviendas allí. Estos mercados se extendieron por la ciudad con la llegada de estudiantes a los colegios y a la Universidad.

La importancia de la plaza se reflejó cuando el Concejo de la ciudad se trasladó de la plaza del Azogue Nuevo a la Plaza de San Martín en el siglo XV. En este lugar, la Casa Consistorial tenía un reloj que marcaba las horas oficiales de la ciudad. Estos cambios demuestran que la Plaza de San Martín era la plaza principal de Salamanca a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. La ubicación de la Casa Consistorial no ha cambiado desde entonces.

El empedrado de la plaza y de muchas calles cercanas se hizo por orden del príncipe Juan (hijo de los Reyes Católicos) en febrero de 1497. Hasta mediados del siglo XV, Salamanca celebraba dos ferias anuales donde ganaderos y agricultores vendían sus productos. Los mercados semanales se hacían los jueves.

Gracias a las descripciones de viajeros de los siglos siglo XV y siglo XVI, conocemos cómo era la plaza. El cartógrafo francés A. Jouvin la describió como una de las más grandes de España, mencionando la iglesia de San Martín en el centro y el Ayuntamiento. Otros viajeros también la describieron, y se sabe que allí se realizaban actividades como corridas de toros y juegos. Incluso Hernán Cortés comparó el tamaño de la plaza de Tenochtitlan con la de Salamanca.

La Plaza de San Martín también era un lugar de diversión y celebración. El sevillano Pedro de Medina la describió en 1548 como un punto de reunión para actos importantes. Esta nueva función hizo que se necesitaran balcones para ver los festejos, lo que llevó a la aparición de mesones (posadas) con vistas a la plaza. Su ubicación central la convirtió en el corazón de la ciudad.

Se conservan planos de Manuel de Larra Churriguera de 1741 que muestran cómo era la Plaza de San Martín antes de la construcción de la nueva plaza. En el lado sur, llamado de San Martín, se vendían frutas, verduras, carnes y pescados. Las casas de esta zona formaban una media luna frente a la iglesia de San Martín. El lado este tenía una torre con un reloj y muchos puestos de madera. Detrás estaban los puestos de carbón. El lado oeste, llamado de Petrineros, era una línea recta interrumpida por calles importantes. Esta zona era la más elegante, con casas de instituciones oficiales como la Catedral y la Universidad. La construcción de la nueva plaza encontró más resistencia en este lado debido a los dueños de las propiedades. Había un gran desnivel entre el lado oeste y el este. El lado norte, frente al de San Martín, tenía los edificios del Ayuntamiento. Este lado de Petrineros era el único que tenía soportales en la antigua plaza medieval.

¿Por qué una "Nueva Plaza"?

Otras ciudades españolas ya tenían Plazas Mayores "regulares" a principios del siglo XVII, y Salamanca, con unos quince mil habitantes, necesitaba una plaza más ordenada que la grande y desigual Plaza de San Martín. A principios del siglo XVIII, hubo peticiones formales al Ayuntamiento para renovar la Plaza de San Martín. Por ejemplo, en 1720, el corregidor Jerónimo de Blancas y Perafán de Ribera hizo una petición, pero no prosperó por falta de detalles económicos. El Ayuntamiento temía que la ciudad se endeudara si el proyecto fallaba.

Rodrigo Caballero y Llanes fue clave para impulsar la construcción de la plaza. Él ya había promovido la construcción de un hospicio y una fábrica de telas. El 9 de julio de 1728, presentó su proyecto al Ayuntamiento, convenciéndolos de que la plaza era necesaria por tres razones: para embellecer la ciudad, para el beneficio público y para mejorar el comercio. El 28 de junio, el administrador declaró que había fondos para empezar las obras, y se ordenó su inicio. Se nombraron comisarios para la obra, y el resto de 1728 se dedicó a los trámites administrativos para obtener la aprobación real del Consejo de Castilla. La idea era construir una plaza lo más cuadrada posible. Este cambio era el "definitivo", ya que se había intentado antes en los siglos siglo XVI y siglo XVII con diferentes planes para mejorar el aspecto público y despejar las calles.

Las peticiones al Consejo de Castilla siguieron su curso. El 17 de octubre de 1728, el Consejo pidió un informe detallado sobre la obra, incluyendo el costo, el tiempo de construcción y los beneficios económicos. El Ayuntamiento respondió que el gasto sería de 726.000 reales y que la construcción tardaría seis años. Así, el gobierno quería asegurarse de que la ciudad pudiera pagar los costos. La aprobación real del rey Felipe V se firmó en Madrid el 12 de enero de 1729. Aunque concedía permiso para construir dos lados de la plaza, no ofrecía ayuda económica. La construcción de la plaza era responsabilidad de la ciudad y sus habitantes.

Cuando llegó la aprobación, Rodrigo de Llanes pidió un estudio inicial a Alberto Churriguera, el arquitecto principal de la Catedral Nueva de Salamanca, el 25 de agosto de 1729. Desde el 12 de enero, se anunció la obra por las calles de Salamanca durante dos semanas, pero ningún constructor aceptó el presupuesto. Rodrigo Caballero redactó un reglamento detallado para facilitar el proceso de contratación y el inicio de las obras.

Los planos originales de Alberto Churriguera no se conservan, pero sí un diseño de su sobrino Manuel de Larra Churriguera de 1741. Este plano muestra la situación de la plaza durante su construcción y la intención inicial de Alberto. Las distancias en el plano están en pies castellanos y muestran una plaza ligeramente más grande que la actual. La reducción se debió a los problemas legales que surgieron durante la construcción. Antes de construir el Pabellón Real, Alberto Churriguera redactó once condiciones para la construcción de los dos primeros lados de la plaza, que afectaban a los cimientos, sótanos, paredes y fachadas. Estas condiciones fueron aprobadas por el Consejo de Castilla y se aplicaron a toda la plaza. Churriguera recibía unos trescientos ducados al año por su trabajo de diseño y supervisión.

El costo de los dos primeros lados (el Pabellón Real y el de San Martín) se estimó en unos 66.000 ducados. El orden de construcción se justificó económicamente: el Pabellón Real, que ocupaba un espacio abierto de la Plaza de San Martín, sería rentable para el Ayuntamiento por los alquileres de las casas construidas. Lo mismo ocurría con el Pabellón de San Martín. Estos dos pabellones generarían ingresos periódicos para el Ayuntamiento. No sería así con el Pabellón de Petrineros, construido sobre terrenos de particulares, ni con gran parte del Consistorial. Por eso, se empezó por los lados más rentables y menos conflictivos.

La Construcción de la Plaza

Las fechas de inicio de las obras varían según los historiadores. Algunos consideran el allanamiento inicial de la plaza como el comienzo, otros el acto administrativo. Había un gran desnivel, y el allanamiento requirió mucho transporte de material. Aunque el rey Felipe V firmó la orden de inicio en 1707, no fue efectiva hasta más tarde. Otros autores dicen que el permiso real no se concedió hasta 1710, y que los trabajos comenzaron en 1720. El cronista salmantino Villar y Macías indica el 10 de mayo de 1729, siendo esta la fecha más aceptada. La idea de la Plaza Mayor provino de Rodrigo Caballero y Llanes, corregidor desde noviembre de 1726.

La construcción se realizó en tres fases distintas. Las obras comenzaron el 10 de mayo de 1729. Alberto Churriguera, de 53 años, inició su trabajo con el apoyo del corregidor Rodrigo Caballero. En la primera fase, se diseñaron y construyeron el Pabellón Real y luego el de San Martín. Durante este periodo, también se terminaron otros edificios importantes de la ciudad, como la Catedral Nueva y La Clerecía.

Los Trabajadores y Artistas

El encargado de las obras, de confianza de Alberto Churriguera, fue Felipe Fernández. Felipe trajo consigo a algunos de sus colaboradores más leales de la obra de la Catedral Nueva. Se sabe poco de él, excepto que falleció antes de 1750. El segundo encargado fue Francisco Pérez de Estrada. Los equipos de trabajo se dividían en grupos jerarquizados: canteros (que trabajaban la piedra), albañiles y carpinteros. Entre los canteros, había asentadores, labrantes (que daban forma a las piedras) y fijadores. Los albañiles se organizaban en cuadrillas de ocho. Los carpinteros incluían aserradores. Muchos de los canteros y albañiles habían trabajado con Alberto Churriguera en la Catedral Nueva.

Entre los escultores que embellecieron la plaza, destaca Alejandro Carnicero, de Valladolid, quien colaboró con José de Larra Domínguez (cuñado de A. Churriguera) en las tallas de la Catedral Nueva. Esculpió la mayoría de los medallones de reyes españoles del Pabellón Real en la primera fase. Estos medallones representaban reinados desde Alfonso XI hasta Felipe el Hermoso y Juana la Loca, además de otras figuras. Se cree que también hizo los medallones del Pabellón de San Martín, terminado en 1735. Estos medallones estaban pintados y dorados, y algunos aún conservan restos de ese trabajo. No se sabe con certeza si se le encargó el gran medallón de San Fernando, pero algunos autores se lo atribuyen. Carnicero se basó en una serie de grabados de retratos de reyes españoles de 1685, que se reprodujeron en 1729 en la "Historia de España" de Juan de Mariana. Es muy probable que Carnicero usara estas reproducciones. Junto a los escultores, estaban los tallistas, encargados de ornamentos menores en arcos y balcones. Algunos hicieron los adornos de los Arcos Mayores de San Pablo, San Martín y San Fernando, así como los escudos reales y de la ciudad en la parte trasera del Pabellón Real. Entre los tallistas mencionados están Manuel de Valladolid y su ayudante Roque del Moral.

Entre los carpinteros, destaca Bartolomé de Coca, de una familia de carpinteros salmantinos vinculados al Ayuntamiento. Su hijo José de Coca continuó en la obra durante la segunda fase. La tarea de Bartolomé era seleccionar, tasar y medir la madera para los andamios. Los aserradores cortaban y colocaban las vigas y tablones. Otros carpinteros se encargaban de puertas y ventanas, bajo contratos especiales. También hubo contrataciones similares para trabajos de herrería y cerrajería. Estos últimos se encargaban de las herramientas, clavos, cerraduras y balaustradas de hierro para los balcones.

Las jornadas de trabajo duraban de sol a sol, todos los meses del año. En verano eran más largas y en invierno más cortas, pero los salarios se mantenían. La paga a los trabajadores era, en promedio, un poco más alta de lo normal, lo que compensaba la variación de horas. Los salarios se pagaban puntualmente cada domingo por la mañana. Se pagaban jornadas completas, medias jornadas o fracciones. Los días laborables eran todos los días excepto domingos y festivos. Las jornadas se reducían a veces por mal tiempo. Había extras, como invitaciones a los trabajadores en fechas especiales, como el 10 de mayo, donde se les ofrecía un banquete con vino, aceitunas y queso.

Los Materiales Utilizados

En la primera fase de la obra no se usaron materiales nobles muy caros, como el mármol o el alabastro. Solo se contrataron seis piezas de mármol en 1752 para tallar los escudos de la ciudad y el real, que se colocaron en el Pabellón del Consistorio. Tampoco se usaron materiales modestos como el ladrillo visto o el estuco en las áreas visibles.

Para la fachada se usó piedra arenisca de las canteras de Villamayor, conocida como piedra franca. Esta piedra tiene un color rojizo característico debido a manchas de óxido de hierro, que varía entre blanco-amarillento y pardo-rojizo. Es el material principal de la mayoría del Patrimonio Histórico Arquitectónico de Salamanca. En las primeras cuatro filas de los machones de los soportales se usó piedra franca de las canteras de la Pinilla. Estos machones se reforzaron más tarde, en 1927-1928, con piedra de granito, que es más resistente a la erosión y al agua. La pizarra usada para los balcones y para rellenar las juntas entre las piedras venía de las canteras de Mozárbez. Los techos de los soportales se hicieron con vigas de pino y bovedillas de yeso. Las paredes principales de las casas que dan a la Plaza eran de mampostería, mientras que los tabiques interiores eran de ladrillo y los forjados de yeso.

El Pabellón Real y de San Martín (1729-1735)

Las obras comenzaron por el lado de la plaza de carboneros, la única zona de la Plaza de San Martín que estaba abierta hasta entonces. Al ser terrenos del municipio, era más fácil construir sin necesidad de expropiaciones. Aunque la placa conmemorativa de pizarra (en el Arco de San Fernando) menciona el 10 de mayo como fecha oficial de inicio, los materiales se acarrearon y el área se allanó desde el 9 de abril. La placa conmemorativa solo se refiere a esta fase de construcción del Pabellón Real, sin incluir las fechas de finalización del Pabellón de San Martín.

El Pabellón Real tiene un arco principal en su centro, llamado de San Fernando. La construcción se hizo desde el arco que lleva a la Escalera del Ochavo hasta el arco de la escalera de Pinto. Los medallones fueron tallados por el escultor Alejandro Carnicero en dos fases, terminando los últimos el 22 de marzo de 1732. La parte del Pabellón Real que da a la plaza del Mercado tiene unos soportales llamados Portales de San Antonio, que albergan tiendas. El Pabellón Real se construyó primero para nivelar la plaza, ya que el terreno original tenía una pendiente. Por eso, la fachada que mira al Mercado es más alta debido al desnivel.

El Pabellón de San Martín se empezó a construir el 2 de febrero de 1732, antes de que el Pabellón Real estuviera terminado. Este lado se construyó sobre el terreno de dieciocho viviendas, propiedad del Ayuntamiento y de la parroquia de San Martín. Por ello, la construcción requirió un acuerdo entre ambos, supervisado por Felipe V y el Consejo de Castilla. La iglesia de San Martín quedó oculta por este lado, pero se acordó que las casas la aislarían con patios de luces. La construcción de este lado fue rápida, en parte porque el Ayuntamiento perdía ingresos mientras duraban las obras. El alquiler de las nuevas casas comenzó en 1733 y terminó a finales de 1734. Esto significa que el Pabellón de San Martín se hizo en dos años. El arco principal de San Martín, que lleva a la Plaza del Corrillo de la Yerba, se hizo en 1735. El otro arco principal del Pabellón de San Martín, el Arco de San Pablo, está desplazado hacia un extremo. En la esquina que forman ambos pabellones hay una salida que salva el desnivel con la Lonja mediante una pequeña escalera. Esta asimetría se hizo para mantener el trazado original de las calles medievales que desembocan en la plaza. En los medallones de este lado se tallaron figuras de conquistadores españoles y militares, por lo que este lado a veces se llama popularmente Cuartel General.

El Periodo de Pausa y Desacuerdos (1735-1750)

El Ayuntamiento se reunió el 27 de agosto de 1733 para decidir cómo completar los lados restantes. Se habló de construir la Casa Consistorial y de los fondos para ello. El otro lado, el de Petrineros, se extendía desde la esquina del Arco de San Martín hasta la entrada de la calle del Concejo. En la antigua Plaza de San Martín, en esta zona se establecieron los vendedores y artesanos del cuero (de ahí el nombre de Petrineros). Cuando se solicitó la construcción de estos dos lados al Consejo de Castilla, este puso obstáculos, pidiendo el consentimiento de 'todos' los propietarios. Para construir según los planos de Churriguera, cada vecino debía pagar los gastos de construcción y ceder terreno a la plaza si era necesario, para alinear e igualar las fachadas. Si no, debían vender el terreno y los edificios al Ayuntamiento.

Entre los dueños de las propiedades en la zona de Petrineros estaban: el Cabildo de la Catedral, la Real Clerecía de San Marcos, el Colegio Mayor de San Bartolomé, la Cofradía de los Caballeros Veinticuatro, casas del Ayuntamiento, la casa de la Universidad, la casa de la Encomienda de la Orden de San Juan y el palacio del conde de Grajal. Detrás del palacio, había una calle que llevaba al Mesón del Toro, propiedad de los monjes del Monasterio de Moreruela de Zamora.

De una forma u otra, todos los dueños aceptaron, ya sea vendiendo (siempre con derecho a balcón) o pagando los gastos de construcción. Todos, excepto los monjes del Mesón del Toro, que querían mantener el acceso a su Mesón sin que se cortara la calle. El más obstinado fue Don Manuel José Osorio y Enríquez de Guzmán, conde de Grajal. El conde, a través de su agente, argumentó que su palacio era de mejor diseño de lo previsto, y que alinear su fachada le causaría un gran daño. Sus argumentos lograron que en otoño de 1738 las obras se paralizaran por orden del Consejo de Castilla. La situación quedó en espera durante casi quince años, dando lugar a un dicho popular de la época:

- Salamanca tiene fuerte, media plaza, medio puente, medio claustro de San Vicente

(anónimo)

La mención del puente se debe a que la parte sur del puente romano fue destruida por una riada en 1626 y aún no estaba reparada. El Claustro de San Vicente pertenecía a un monasterio que estaba sin terminar y que desapareció en el siglo XIX. La mención del fuerte se refiere al de San Cayetano.

El arquitecto principal, Alberto de Churriguera, decidió terminar sus trabajos en la Catedral en octubre de 1738, y debido a la paralización de la obra de la Plaza, dejó Salamanca para irse a Madrid y luego a Orgaz (Toledo), donde trabajó en la construcción de la Iglesia de Santo Tomás Apóstol. Fue reemplazado en las obras por su sobrino Manuel de Larra Churriguera. Durante este periodo, el corregidor García Ramírez de Arellano fue sustituido por Juan de Hourlier. Los desacuerdos continuaron en diferentes niveles administrativos de Castilla, llegando hasta el máximo organismo de Justicia. Finalmente, este falló a favor de la ciudad el 21 de octubre de 1741. Se ordenó a Manuel José Osorio que vendiera el palacio a la ciudad. El 25 de octubre, la orden real llegó a Salamanca y se leyó públicamente en el Ayuntamiento con gran alegría. Las obras del Consistorio comenzaron de inmediato. La torre del palacio Grajal empezó a derribarse el 15 de junio de 1753.

Las obras continuaron lentamente en el Pabellón Consistorial y en el lado de Petrineros hasta que el 27 de junio de 1742, el corregidor Juan de Hourlier ordenó paralizarlas debido a las quejas de dos vecinos: Juan de Basanta y el dueño del Mesón de la Solana. Apenas se estaban construyendo los cimientos de la futura Casa Consistorial cuando comenzó una nueva ronda de desacuerdos con los vecinos del Pabellón Consistorial. Se alegaba que, según los planes de A. Churriguera, el Pabellón Consistorial invadía sus casas, reduciendo considerablemente su tamaño. El municipio llamó a Manuel de Larra y Churriguera para que defendiera las acusaciones, pero él, desde el Monasterio de Montserrat, envió a su encargado.

El pleito seguía su curso cuando en 1743, Andrés García de Quiñones, maestro del Colegio Real de Compañía de Jesús, presentó una alternativa al proyecto del Ayuntamiento que seguía las directrices de A. Churriguera. El 12 de noviembre, se convocó a ambos arquitectos, Quiñones y Larra Churriguera, para examinar ambos proyectos. En el examen participó el arquitecto Juan García Berruguilla, quien el 23 de enero de 1744 examinó los cimientos del lado Consistorial y los proyectos. El 2 de marzo de 1744, se comunicó públicamente que el proyecto de García de Quiñones (con algunas modificaciones) era más estable. Además, el proyecto de García de Quiñones aliviaba las quejas de la mayoría de los vecinos. El Ayuntamiento de Salamanca cambió de opinión y aceptó el nuevo plan. Juan de Basanta, el único vecino que seguía en desacuerdo, fue convencido al intercambiarle sus terrenos por otros equivalentes en el lado de San Martín, propiedad del Municipio. Este lado mide actualmente 81.60 metros, mientras que en el diseño de Churriguera sumaba 86.80 m; la reducción se debe a los ajustes por los desacuerdos. De la misma forma, el Pabellón Consistorial, que mide 82.6 metros actualmente, sufrió una reducción de 2 metros respecto a los planes originales. El 9 de julio de 1746, en plena construcción del Pabellón de San Martín, falleció Felipe V, siendo sucedido por su hijo menor Fernando VI, quien reinó desde 1746 hasta 1759, durante el resto de la fase constructiva de la Plaza.

El Pabellón Consistorial (1750-1756)

Durante los años de desacuerdos, el corregidor Marqués de Arellano recibió permiso el 19 de junio de 1738 para comenzar la Casa Consistorial. Sin embargo, sufrió varias interrupciones en 1742 y 1748. Durante casi quince años, el Pabellón no se construyó debido a los problemas del Ayuntamiento de Salamanca con los dueños de las casas cercanas. Tras el último desacuerdo con el sobrino de Churriguera, el Ayuntamiento decidió encargar una maqueta de madera del Consistorio, siguiendo el proyecto de Berruguilla. La maqueta fue hecha por José González Bordado en 1747 y se encuentra en el Museo Provincial de Salamanca. En esta maqueta se pueden ver un par de torres a ambos lados de la espadaña que nunca llegaron a construirse.

En 1750, comenzaron las obras de los dos lados restantes. La construcción se inició en varios puntos al mismo tiempo. Se sabe por documentos que algunas casas se terminaron, por ejemplo: las casas de la Real Clerecía estaban listas el 13 de mayo de 1752, la casa de la Universidad en junio de 1754, y la casa de Grajal el 29 de abril de 1754. El sistema de financiación era mixto: casas privadas y el Ayuntamiento pagaban los gastos de las dos aceras. Se mantuvieron las reglas y el orden establecidos por Rodrigo Caballero. Andrés García de Quiñones fue nombrado Maestro Mayor de obra, con la aprobación del Consejo de Castilla. Sin embargo, no era el único Maestro Mayor, ya que la Universidad, la Clerecía de San Marcos y el Cabildo tenían sus propios arquitectos en la obra, entre ellos Manuel de Larra y Churriguera. Armonizar los diferentes criterios fue complicado durante este tercer periodo. Durante esta etapa, los encargados fueron el hijo del Maestro Mayor, Jerónimo García de Quiñones, y Manuel Antonio Salgado.

El 1 de junio de 1751, comenzaron las obras en la casa del Consistorio. En 1752, el tallista Antonio Moreno ya esculpía los escudos, capiteles y otros adornos. El 5 de febrero, se terminaron en el balcón consistorial las figuras de los dos jóvenes que sostienen los símbolos de la justicia, talladas por Gregorio Carnicero (hijo del tallista Alejandro Carnicero). El resto de escudos y emblemas de las casas y organismos públicos de este Pabellón no tuvieron tallistas famosos. Para hacer los balcones, se hizo un contrato especial con herreros. El 29 de abril de 1755, se terminó de construir la última casa que cerraba la Plaza en el Arco de Toro y la pequeña escalera que une el Pabellón Consistorial con el Real. Con esto, se puede decir que, sin contar los años de pleitos, la plaza se construyó en un periodo neto de diez años.

La espadaña de la Casa Consistorial se levantó casi un siglo después, en 1852, con el proyecto del arquitecto municipal Tomás Cafranga. Existe un grabado de 1840 donde se ve que la Casa Consistorial no tenía espadaña. Sobre ella aparecen cuatro figuras que representan la Agricultura, el Comercio, la Industria y la Astronomía. Fueron talladas por un profesor de dibujo de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy llamado Isidoro Celaya. Se levantó la espadaña y en sus tres huecos se colocaron cuatro campanas fundidas por Salvador Raurell. A sus pies se puso la esfera de un reloj. En la parte más alta de la espadaña aparecen cuatro figuras que representan las cuatro virtudes cardinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza. Las torres que se ven en la maqueta de madera nunca se construyeron.

La Nueva Plaza Mayor

La construcción de la Plaza terminó encerrando la Iglesia de San Martín entre varias casas, y hoy en día apenas se ve su estructura desde la calle. La iglesia es, actualmente, el único edificio que queda de la "Antigua Plaza". Algunos, como el arquitecto Fernando Chueca Goitia, opinan que la Plaza Mayor de Salamanca "no añade ninguna solución nueva al gran tema de las plazas mayores españolas, pero es la máxima, bella y florida culminación de todas ellas". La Plaza se convirtió en el siglo XVIII en un lugar para celebrar "fiestas barrocas". Los balcones se alquilaban a menudo a particulares para disfrutar mejor de las corridas de toros.

El Programa de Medallones

En los espacios sobre los ochenta y ocho arcos de la Plaza se dejó un lugar para colocar un medallón con el busto de un personaje importante de la historia de España. Esta idea era muy original para la época, ya que pocas plazas incluían este tipo de decoración. Actualmente, una parte de los medallones están tallados y otros no. Inicialmente, Rodrigo Caballero diseñó estos medallones para representar a los Reyes de España en el Pabellón Real, a conquistadores y militares españoles en el de San Martín, y a sabios españoles y santos importantes en el Pabellón Consistorial. Sin embargo, este plan inicial se fue mezclando, de modo que hoy se pueden ver Reyes españoles en el Pabellón Consistorial y militares en el Real. Cabe destacar que Felipe V aparece representado tres veces: una por autorizar la construcción de la plaza en el arco central del Pabellón Real, y las otras dos por cada uno de sus reinados.

Los primeros pabellones en construirse, el Real y el de San Martín, fueron tallados por el escultor Alejandro Carnicero entre 1730 y 1733. Las cartas de Rodrigo Caballero y el duque de Medina Sidonia confirman que Rodrigo Caballero fue el autor del programa de medallones de la plaza. El primer lado debía dedicarse a la monarquía española, inspirado en una serie de grabados. El segundo, dedicado a dieciocho grandes capitanes españoles, estaría encabezado por Santiago Matamoros (nunca se realizó) y se diseñó con las figuras proporcionadas por Rodrigo Caballero. Alonso Pérez de Guzmán le dio a Rodrigo Caballero la lista de los dieciocho militares a incluir en el llamado "Cuartel General". Rodrigo añadió la figura de Juan Pacheco al programa. El tercer lado se dedicó a los sabios y el cuarto a los santos. Estos dos últimos lados no siguieron el rigor de los anteriores, y algunas figuras se esculpieron sin seguir la regla. En el lado de Petrineros, las figuras de Cervantes y santa Teresa se tallaron en 1973, y la de Francisco de Vitoria en 1974. Una de las razones de esta falta de criterio en los dos últimos lados pudo ser la destitución de Rodrigo Caballero y la pausa en la construcción de la plaza entre 1735 y 1750. De todo el programa, solo se realizó según el proyecto la mitad: la de los Pabellones Reales y la de San Martín.

Las tallas en el resto de los lados se fueron haciendo poco a poco, siguiendo diferentes criterios. A finales del siglo XVIII, se hizo un medallón de Godoy (en el lado de Petrineros), que fue dañado al caer. En 1813, se añadió en el lado de Petrineros el medallón del duque de Wellington por su lucha en la liberación de la ciudad frente a las tropas francesas. En 1936, durante un conflicto, se talló una figura de Francisco Franco al comienzo del Pabellón Real. En 1967, la ciudad decidió completar los medallones vacíos, y desde entonces se ha preferido encargar las tallas a artistas salmantinos y dedicarlas a personajes ilustres relacionados con la ciudad. Así, en 1975, el Ayuntamiento decidió incluir un medallón de Rodrigo Caballero y Llanes en su Arco Mayor, tallado por Enrique Orejudo. Posteriormente, se hizo el medallón de Juan Vázquez de Coronado en 1967, realizado por Damián Villar.

Después de la Construcción

El suelo inicial de la Plaza, tras su finalización el 29 de abril de 1755, estaba cubierto de pequeños guijarros. El corregidor de Salamanca Joaquín de Saura y Sarabia reformó el centro de la ciudad y empedró la plaza, iluminándola con candiles de aceite en el centro el 8 de abril de 1784. Se construyó un desagüe en el centro para evacuar el agua de lluvia. Sin embargo, los soportales no se pavimentaron hasta 1806. La Plaza, por su forma casi cuadrada, se usaba varias veces al año para corridas de toros. Los toros solían entrar por la Puerta de San Fernando, que por esta razón se conoció popularmente como Puerta de los toros. En el arco que mira a la Plaza del Mercado, se talló la cabeza de un toro. A principios del siglo XIX, la plaza también se usaba para ejecuciones públicas.

La Plaza en el Siglo XIX

En el espacio limitado por los noventa arcos de la plaza (doce de ellos más grandes), se celebraban eventos y reuniones de la ciudad. Había cerca de 53 casas y 477 balcones que daban a la plaza. La Plaza Mayor evolucionó a lo largo del siglo XIX. Se celebraban corridas de toros, con capacidad para entre 16.000 y 20.000 espectadores. Estas fiestas se llamaban "Fiestas reales". Los escritores de este siglo mencionan su belleza, contribuyendo a su fama. En junio de 1812, las tropas del Duque de Wellington se instalaron cerca de la ciudad y lucharon contra las tropas francesas. Desde el fuerte, se dispararon cañones que cayeron en la plaza, causando algunas muertes. Una vez liberada la ciudad, se acordó que este general británico tendría un nuevo medallón en la plaza.

En 1843, la plaza recibió los primeros coches de diligencia a Madrid. A mediados del siglo XIX, se añadió la espadaña a la Casa Consistorial. En 1844, se reportaron los primeros signos de deterioro en la plaza: los pilares de algunos arcos mostraban un desgaste considerable. En 1849, el reloj de San Martín se trasladó a la fachada de la Casa Consistorial. Con la llegada de la fotografía, Charles Clifford retrató la plaza por primera vez entre 1853 y 1860. El fotógrafo francés Juan Poujade, tras su éxito en la Exposición Universal de París de 1878, viajó a Salamanca y capturó en sus fotografías no solo la arquitectura, incluida la Plaza, sino también muchas escenas de la vida cotidiana.

En 1884, se colocaron farolas de gas en el jardín y en los arcos de los soportales, creando una de las imágenes características de la Plaza. En 1868, durante un periodo de cambios políticos, se retiraron los bustos de Carlos IV y de María Luisa de Parma del Pabellón Real. En 1869, se instalaron cuatro baños públicos en cada esquina de la plaza. Se plantaron jardines públicos y árboles (unas veintisiete acacias) en el centro de la plaza. Estas plantaciones se presentaron como un símbolo de modernidad urbanística. Se colocaron algunas farolas de petróleo y una pequeña fuente octogonal con una farola en el centro. Estas mejoras se inspiraron en los avances urbanísticos de ciudades como Madrid y Barcelona. Sin embargo, estas novedades generaron protestas por la falta de higiene en la ciudad. Se decidió instalar una fuente que trajera agua del Tormes a la Plaza. En 1870, se inauguró la pastelería La Madrileña. Poco a poco, durante este siglo, la plaza se convirtió en un lugar importante para celebraciones y actos públicos.

Una orden de 1888 unificó los toldos y cortinas, y se eliminaron los anuncios de las columnas de los soportales. En 1889, la iluminación eléctrica ya estaba instalada en la plaza, y los periódicos de la época destacaron el efecto nocturno de esta iluminación. Al finalizar el siglo, la Plaza necesitaba una reforma, y su aspecto era criticado por varios autores. Cabe destacar el movimiento del templete octogonal instalado por primera vez en 1893 en el centro de la Plaza, realizado por el constructor salmantino Anselmo Pérez Moneo. Este templete se trasladó en 1898 a La Alamedilla y en 1906 regresó a la Plaza Mayor, donde permaneció hasta 1930 (fecha en la que se retiró definitivamente un templete portátil de madera que se construyó durante su ausencia, al que los salmantinos apodaron el patíbulo).

La Plaza en el Siglo XX

En 1904, con motivo de la visita de Alfonso XIII, la plaza se iluminó con bombillas eléctricas durante dos días. Inspirada en el estilo de la puerta del Sol de Madrid y sus cafés, la Plaza Mayor de Salamanca inauguró en mayo de 1905 el Café Novelty, propiedad de los hermanos Vicente y Federico García Martín. Este café, ubicado en una esquina del Pabellón Consistorial, se convertiría con los años en un lugar emblemático de la plaza. El Mercado Central de Abastos, construido en la plaza vecina, se inauguró el 15 de abril de 1909.

En 1920, el Ayuntamiento de Salamanca adoquinó la mayor parte de la ciudad para mejorar el tráfico de vehículos, que aumentaba poco a poco. En 1922, se terminó el adoquinado de la Plaza Mayor, y a finales de la década, más de veinte calles del centro también estaban adoquinadas.

El 14 de abril de 1931, al proclamarse la Segunda República Española, Unamuno, al regresar de su exilio, se encontraba en el balcón del Ayuntamiento de Salamanca desde donde se dirigió a la multitud que llenaba la Plaza Mayor. Ese mismo año, escribió un artículo periodístico en «El Sol» dedicado a la que llamó: su Plaza Mayor. La Plaza sería escenario de manifestaciones y reuniones de diversos tipos en fechas posteriores.

En 1936, la guarnición de Salamanca se levantó en armas el 19 de julio, y a media mañana se fijó en la Plaza un anuncio firmado por el General Saliquet. Los baños públicos de la Plaza pronto se convirtieron en refugios antiaéreos. El traslado del Cuartel General de las tropas a Salamanca hizo que la ciudad fuera importante durante los primeros meses de este periodo.

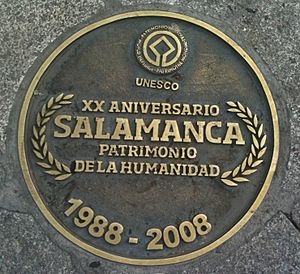

En 1954, la plaza se pavimentó tal como está ahora, se mejoró la iluminación de la parte central y se añadieron las farolas fernandinas de los soportales, que luego se convertirían en la decoración típica de la Plaza. Se eliminó la zona ajardinada y de recreo, pavimentándose con losas de granito. En los años 70, se suprimió el tráfico de vehículos por la plaza, convirtiéndola en un espacio peatonal. Algunos de los medallones se completaron, como el del dominico Francisco de Vitoria, esculpido en 1974 por Jacinto Bustos Vasallo. En España apareció el nuevo fenómeno del turismo, y las calles se llenaron de personas que viajaban a la ciudad para verla y admirarla, incluyendo la Plaza. El 9 de diciembre de 1988, la Unesco declaró a Salamanca "ciudad Patrimonio de la Humanidad".

La Plaza en la Actualidad

La expansión de la ciudad en el siglo XX mantuvo el carácter de la plaza como espacio central en el urbanismo de Salamanca. En 1979, se celebró el 250 aniversario del inicio de su construcción. Aparecieron personajes como Remigio González ('Adares'), un poeta callejero que se estableció en los años ochenta en la Plaza del Corrillo durante diez años. En 1983, el arquitecto Antonio Fernández Alba fue encargado de renovar la fachada del Ayuntamiento. Esta operación fue seguida por una renovación general y restauración financiada por la Dirección General de Patrimonio y la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. El arquitecto Pío García Escudero elaboró un Plan Director para la Plaza Mayor en abril de 1992. En 1998, el escultor salmantino Venancio Blanco esculpió la figura de los Reyes actuales (Juan Carlos y doña Sofía) en un medallón del consistorio.

La restauración continuó hasta el año 2001. En el suelo de la Plaza Mayor, se colocó una estrella y una placa conmemorativa de Salamanca 2002, Ciudad Europea de la Cultura. Se emitieron cuatro sellos en junio de 2002, durante la XL Exfilna, junto a un matasellos y una medalla conmemorativa. Con motivo de la celebración del 250 aniversario de la finalización de la Plaza, se planea completar el programa de medallones con la talla de nueve más en el Pabellón Consistorial: Carlos IV, Fernando VII, Isabel, Amadeo de Saboya, una figura alegórica de la Primera República, de Alfonso XII, Alfonso XIII, un medallón alegórico de la Segunda República y Juan de Borbón.

En 1999, se restauró la policromía de los medallones del Pabellón Real y de San Martín, bajo la dirección del arquitecto Alberto López Asenjo. Se aplicó pan de oro en el borde circular que enmarca la figura, mientras que el fondo es azul claro. En 2007, se rodó una película estadounidense titulada: ... Point (título original: Vantage Point). La película se desarrolla en un espacio que imita la Plaza Mayor de Salamanca. Se filmó en una réplica exacta de los escenarios en México para evitar dañar la estructura original al usar explosivos, por lo que ninguna escena de la película se rodó en la plaza de Salamanca.

Véase también