Carlismo en la literatura para niños

El 21 de marzo de 1890, durante unas charlas sobre el asedio de Bilbao en la tercera guerra carlista, Miguel de Unamuno dio una conferencia llamada La última guerra carlista como materia poética. Este pudo ser el primer intento de analizar el carlismo en la literatura. Durante los 57 años anteriores, este tema había aparecido cada vez más en géneros como la poesía, el teatro y la novela. Es curioso que, justo cuando Unamuno hacía su análisis, el carlismo estaba a punto de tener una gran presencia en las obras literarias.

Este período duró unos veinticinco años, hasta finales de la década de 1910, cuando el carlismo siguió siendo el tema principal de muchas obras importantes de la literatura española. Después, perdió su atractivo como tema literario y, más tarde, se usó solo de forma secundaria durante el franquismo. Hoy en día, tiene cierta popularidad, pero ya no es el centro de debates culturales o políticos. Su función es, principalmente, ofrecer un ambiente exótico, histórico, romántico y, a veces, misterioso.

Contenido

- El Carlismo en la Literatura Romántica Española

- El Carlismo en la Literatura Realista

- El Carlismo en la Literatura Modernista

- El Carlismo en la Literatura del Siglo XX: Catastrofismo

- El Carlismo en la Literatura del Franquismo

- El Carlismo en la Literatura Contemporánea

- Galería de imágenes

- Véase también

El Carlismo en la Literatura Romántica Española

La primera guerra carlista comenzó en el momento de mayor auge del romanticismo español. La literatura respondió al conflicto de forma rápida y masiva. Las obras buscaban, a menudo, apoyar a uno de los bandos y seguían de cerca los acontecimientos. La poesía y el drama fueron los géneros más usados para esto, ya que permitían una respuesta rápida. En ambos, los cristinos (partidarios de la reina) tuvieron ventaja, que después de la guerra también se vio en la prosa, especialmente en la novela. Sin embargo, la respuesta popular de las zonas rurales, que llegó más tarde a la literatura escrita, fue mayoritariamente carlista. Ninguna obra romántica sobre el carlismo se considera una pieza destacada de la literatura española.

El Drama y el Carlismo

Cuando estalló la primera guerra carlista en 1833, el drama fue el primer género literario en reaccionar. Se escribieron varias obras de teatro durante la guerra, y la mayoría se representaron. Su objetivo principal era movilizar apoyo. Solo unas pocas eran comentarios sobre los eventos. El sentimiento anticarlismo predominó, ya que los partidarios de la reina controlaban casi todas las ciudades, que eran los centros culturales y teatrales. La mayoría de los dramas eran obras cortas de un acto, con un mensaje claro y personajes bien definidos.

Entre los escritores de sátiras, José Robreño y Tort fue el más destacado. Sus obras, como La Regencia de la Seo de Urgell o las desgracias del padre Liborio (1822), se consideran un antecedente de sus dramas anticarlismo. Otro autor liberal, Manuel Bretón de los Herreros, es conocido por la comedia El plan de un drama (1835).

Entre los dramas históricos se encuentran El trovador de Antonio García Gutiérrez (1836) y Carlos II el Hechizado de Antonio Gil y Zárate (1837), que fue muy popular. La respuesta carlista en el teatro es menos conocida. Parece que los valores del carlismo se defendieron de forma general en el "teatro conservador católico". José Vicente Álvarez Perera, un oficial carlista y poeta, es un ejemplo. José Zorrilla, aunque simpatizaba con el carlismo, no trató el tema en sus obras de teatro.

La Poesía y el Carlismo

Los poetas respondieron al conflicto casi tan rápido como los dramaturgos. La guerra y sus consecuencias produjeron muchas obras en verso, publicadas en la prensa de la época. Alfonso Bullón de Mendoza recopiló 110 obras de autores contemporáneos a la guerra. Aunque muchas tenían intenciones de propaganda, ninguna se considera una obra maestra de la poesía española.

La poesía de este período incluía odas, sonetos, épicas, letras, cantos, canciones, himnos, marchas y sátiras. Los temas principales eran los preparativos militares, las acciones de guerra, los acuerdos de paz, la intervención extranjera, la ideología, los personajes y las actitudes hacia el enemigo.

Después de la victoria de los partidarios de la reina y la coronación de Isabel II, la poesía de la corte continuó durante dos décadas, rindiendo homenaje a la regente María Cristina y luego a la reina. A veces, mencionaban la paz y la prosperidad gracias al triunfo sobre los carlistas.

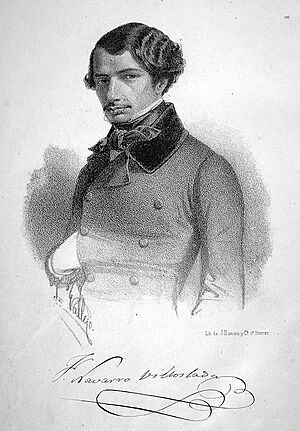

Entre los autores identificados se encuentran José de Espronceda, con su poema anticarlismo Guerra (1835), y Francisco Navarro Villoslada, quien, a pesar de su obra Luchana (1840) que presentaba a los carlistas como fanáticos, más tarde adoptó una visión tradicionalista. Algunas obras contienen detalles históricos interesantes, como el origen de la palabra "guiri", un apodo usado por los carlistas.

La Prosa y el Carlismo

La prosa fue el último género en abordar el tema carlista. Las primeras obras de Mariano José de Larra en 1833 eran una mezcla de literatura y periodismo, a veces cuentos y otras sátiras. La primera novela clara sobre el tema fue Eduardo o la guerra civil en las provincias de Aragón y Valencia de Francisco Brotons (1840), que mostraba la perspectiva de los partidarios de la reina.

Otras novelas siguieron, como Los solitarios (1843), que presentaba la corte de Carlos V de forma positiva, y Espartero de Ildefonso Bermejo (1845-1846), con una visión fuertemente anticarlismo.

La novela histórica romántica tuvo su mayor expresión en obras de Wenceslao Ayguals de Izco, como Cabrera, El Tigre del Maestrazgo ó sea De grumete a general: historia-novela (1846-1848). Ayguals de Izco estableció el tono dominante para el tratamiento de los carlistas en la novela española: los presentaba como personas hipócritas y ambiciosas, lideradas por un clero desleal y con seguidores que eran delincuentes o personas crueles.

La respuesta carlista en la novela fue escasa. Francisco Navarro Villoslada, ya partidario del carlismo, escribió novelas históricas populares, pero ambientadas en épocas anteriores. Gabino Tejado y Rodríguez, político y editor carlista, también evitó los temas carlistas directos en sus novelas históricas. La única novela que claramente apoyaba el carlismo fue El orgullo y el amor de Manuel Ibo Alfaro (1855).

La Respuesta Rural e Internacional

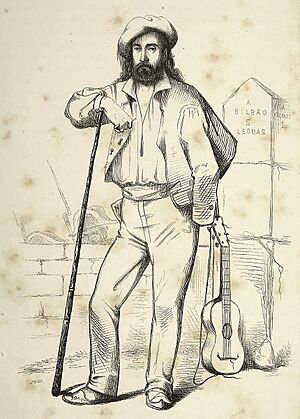

Un tipo de literatura diferente fueron las rimas de origen popular y rural, que se transmitieron oralmente durante generaciones y luego fueron escritas por estudiosos. Hay antologías de rimas carlistas en castellano y euskera, que muestran un gran apoyo al carlismo entre la gente del campo, especialmente entre los vascos. Entre los autores, destaca José María Iparraguirre, el versolari carlista más conocido, autor de Gernikako arbola, considerada una expresión poética icónica del carlismo.

En la literatura romántica europea, el carlismo no fue muy popular, a pesar de que los carlistas cumplían muchos criterios para ser considerados héroes románticos.

En Alemania, la excepción fue Zumalacarregui, oder der Tod des Helden (1836) de Friedrich Senbold, un drama que presentaba al comandante carlista Zumalacárregui como un héroe. En francés, el carlismo apareció marginalmente en algunas novelas. En italiano, la causa carlista fue apoyada en la poesía de Antonio Capece Minutolo.

A pesar de la intervención militar británica en la Primera guerra carlista, las obras literarias sobre este tema son escasas. The Wayside Cross: Or, the Raid of Gomez, a Tale of the Carlist War (1847) de EA Milman, presenta a los carlistas como un grupo salvaje.

El Carlismo en la Literatura Realista

El realismo cambió el enfoque de los escritores del carlismo de la poesía y el teatro a la prosa, siendo la novela el género principal para discutir el tema. Al igual que en el romanticismo, la literatura siguió siendo un campo de debate entre carlistas y liberales, con clara ventaja para estos últimos. Benito Pérez Galdós, uno de los grandes escritores españoles, fue el primero en centrar su atención en el carlismo. Sus escritos marcaron la pauta durante décadas, y sus personajes carlistas influyeron en la imaginación de los españoles.

Obras Realistas Iniciales

Fernán Caballero y Manuel Tamayo y Baus son figuras de transición entre el romanticismo y el realismo. Tamayo, un neocatólico que se unió a los carlistas, fue un dramaturgo muy popular en las décadas de 1850 y 1860. Sus obras confrontaban el liberalismo desde posiciones conservadoras católicas.

La primera novela claramente realista sobre el carlismo es El patriarca del valle (1862) de Patricio de la Escosura, un oficial isabelino. Esta novela, popular en la década de 1860, presentaba a los carlistas como hipócritas y personas muy crueles. Otra novela, Matilde o el Angel de Valde Real de Faustina Sáez de Melgar (1863), fue menos popular. Ellos y nosotros de Sabino de Goicoechea (1867) es una obra basada en una investigación detallada. Antonio de Trueba también incluyó el carlismo en sus novelas y cuentos, a menudo mostrando una postura más neutral.

El estallido de la Tercera Guerra Carlista provocó una modesta respuesta internacional. Ernesto il disingannato (1873-1874), una novela italiana, promovía la causa carlista. Der Gitano. Ein Abenteuer unter den Carlisten (1875) de Karl May presentaba a los carlistas como personas muy crueles.

Novela: Realismo, Naturalismo y Costumbrismo

Después de la tercera guerra carlista, la imagen de los carlistas en la literatura se endureció, presentándolos como campesinos fanáticos y crueles, dirigidos por un clero desleal. La novela se convirtió en el arma literaria principal, dividida en novela histórica y novela costumbrista.

Rosa Samaniego o la sima de Igúzquiza de Pedro Escamilla (1877) y Vida, hechos y hazañas del famoso bandido y cabecilla Rosa Samaniego (1880) se centraron en las atrocidades del comandante carlista Samaniego. La brutalidad se intensificó en La sima de Igúzquiza de Alejandro Sawa (1888).

Una novela costumbrista muy influyente fue Marta y María de Armando Palacio Valdés (1883), que trataba el carlismo de forma secundaria. La Regenta de Clarín (1884-1885) retrataba a los seguidores carlistas como fanáticos. Pocos novelistas mostraron una posición opuesta, destacando José María de Pereda y Emilia Pardo Bazán. Sus novelas, a menudo clasificadas como costumbrismo, se alejaban de los temas políticos. Pereda, en obras como Peñas arriba (1895), es considerado uno de los pocos autores que defendió una "tesis carlista".

Benito Pérez Galdós y el Carlismo

Benito Pérez Galdós fue el primero de los grandes escritores españoles en hacer del carlismo un tema recurrente en sus obras. Las primeras dos series de sus Episodios nacionales se sitúan antes de 1833, y las siguientes abordan el tema directamente. Además de los Episodios, Galdós escribió muchas otras obras con el carlismo como tema desde la década de 1870. Sus objetivos eran claramente educativos: quería enseñar a sus compatriotas sobre su pasado. Su compromiso político lo convirtió en un defensor del liberalismo, y buscaba mostrar el daño que el carlismo había causado a la nación.

La opinión general es que la postura de Galdós sobre el carlismo fue bastante constante. Para él, el carlismo era un "monstruo" que había sido expulsado, pero cuyos "aullidos" aún se escuchaban, lo que requería vigilancia. Un ejemplo de esta hostilidad es Doña Perfecta (1876). Sin embargo, otra opinión es que su perspectiva cambió con el tiempo, especialmente después de la guerra con Estados Unidos. La confrontación liberal-carlista se redefinió, y Galdós se volvió menos militante. Aunque no mostró simpatía por el carlismo en los volúmenes de la tercera y cuarta serie de Episodios Nacionales, se dice que el movimiento se describe de forma menos extrema. A veces, incluso, algunos personajes, como el protagonista de Zumalacárregui (1898), se presentan como ejemplos a seguir.

La Voz Carlista en la Literatura

La Tercera Guerra Carlista también generó una respuesta cultural popular, casi limitada al ámbito vasco. Esta producción se recoge en Karlisten Bigarren Gerrateko bertsoak, una antología de Antonio Zavala (1997). La respuesta catalana se asocia a Jacinto Verdaguer Santaló, quien escribió poemas en catalán elogiando el carlismo. En gallego, Evaristo Martelo Paumán escribió poemas carlistas. Juan María Acebal escribió en dialecto asturiano. En castellano, la poesía carlista destacada es escasa, la mayoría relacionada con eventos bélicos.

En prosa, la voz carlista se reduce a pocos autores. Francisco Hernando Eizaguirre escribió la novela Los conspiradores (1885). Guerra sin cuartel de Ceferino Suárez Bravo (1885) fue una exaltación del carlismo que tuvo gran impacto. Manuel Polo y Peyrolón escribió varias novelas que promovían el carlismo, como Los Mayos (1878), Sacramento y concubinato (1884) y Quién mal anda, ¿cómo acaba? (1890), todas ellas contra los estilos de vida liberales. También escribió Pacorro (1905) y El guerrillero (1906), esta última basada en los recuerdos de guerra de su hermano.

En teatro, la única voz carlista fue la de Leandro Ángel Herrero. Carlos María Barberán, un carlista de Murcia, escribió cuentos y poemas, pero solo fue conocido localmente.

El Carlismo en la Literatura Modernista

En el Modernismo, el carlismo dejó de ser visto como una amenaza directa. A diferencia de la literatura romántica y realista, que era muy política, los escritores modernistas podían adoptar otra postura. Para ellos, el carlismo era un fenómeno del pasado, que se desvanecía pero aún proyectaba su sombra. Por lo tanto, en la literatura modernista, su papel era más bien el de impulsar el debate sobre la identidad nacional y la condición humana. El Modernismo fue también el período en el que el carlismo tuvo su mayor popularidad entre los grandes escritores españoles.

Unamuno y el Carlismo

Entre los grandes de la Generación de 1898, Miguel de Unamuno fue el primero en abordar el carlismo en una obra literaria. Paz en la guerra (1897) fue su única novela con el carlismo como tema principal, aunque también lo trató en muchos ensayos y estudios. Paz en la guerra es una de las obras literarias más conocidas relacionadas con el carlismo, y también una de las más complejas.

Algunos estudiosos creen que Unamuno sentía cierta simpatía por el carlismo, ya que lo veía como una forma de regionalismo. La opinión más extendida es que para Unamuno existían dos tipos de carlismo. Uno era auténtico, arraigado en la gente del campo, comunitario y con un espíritu de libertad. Este carlismo formaba parte de la "intrahistoria", un término de Unamuno para referirse a los movimientos profundos y silenciosos de la sociedad. El otro carlismo era una ideología creada por intelectuales, que formaba parte de la historia política, ruidosa y superficial.

Estos dos carlismos están presentes en Paz en la guerra, lo que a veces confunde a los personajes y a los lectores. Unamuno fue acusado de fomentar simpatías carlistas, algo que él negó. Para él, el carlismo era parte de un proceso de formación de la identidad nacional. La idea de que "los dos lados tenían razón y ninguno tenía razón" se atribuye a menudo al propio Unamuno. El título de la novela puede interpretarse de dos maneras: los habitantes de Bilbao encontrando paz interior durante el asedio carlista, y una nueva vida surgiendo de un conflicto. Unamuno llegó a elogiar la guerra civil como una forma de superar diferencias, aunque cambió de opinión al conocer el número de víctimas de la guerra civil española.

Valle-Inclán y el Carlismo

Entre los escritores del 98, Valle-Inclán es una figura controvertida en cuanto a su postura sobre el carlismo. El tema es muy importante en sus novelas, desde la tetralogía Sonatas (1902-1905) hasta la trilogía La Guerra Carlista (1908-1909) y la serie El ruedo ibérico (1927-1932). La discusión es si su aparente exaltación del carlismo debe tomarse literalmente o si es parte de un discurso irónico. Algunos, citando datos biográficos, afirman que Valle-Inclán fue un carlista auténtico. Otros señalan episodios contradictorios de su vida, como recibir un honor carlista en 1931 y declararse admirador del fascismo en 1936, concluyendo que el carlismo fue una de las muchas "máscaras" que usó.

Interpretar su obra es difícil. Para algunos, el carlismo de Valle-Inclán representa la grandeza de la historia, la tradición, el idealismo y el heroísmo. Para otros, el carlismo es un mito ambiguo, una ilusión, a veces cercana a la farsa. Su función es reflexionar sobre la historia de España, mezclando la gloria con lo absurdo. La ambientación carlista no busca evocar melancolía romántica, sino presentar personajes "misteriosos". Según esta lectura, el carlismo de Valle-Inclán trata sobre la ironía, la caricatura y la parodia. Su personaje principal, Marqués de Bradomín, es un carlista muy particular.

Baroja y el Carlismo

Entre los grandes del Modernismo español, Pío Baroja fue quien tuvo más contacto personal con el carlismo, desde su infancia en San Sebastián hasta su vejez en Vera de Bidasoa. El carlismo es el tema central de algunas de sus obras, la más conocida Zalacaín el aventurero (1908), y está presente en muchas otras, como 11 de los 22 volúmenes de Memorias de un hombre de acción (1913-1935). Baroja fue el más crítico con el carlismo. Aunque lo consideraba "algo muerto", lo veía como una obsesión para los españoles y, en especial, para los vascos. Desde su perspectiva, el carlismo era un movimiento de los débiles, impulsado por la Iglesia.

Casi ninguno de los carlistas en las novelas de Baroja se unió al movimiento por convicción: eran extranjeros, aventureros, personas que huían de la justicia, fanáticos ciegos, o personas que buscaban venganza o riqueza. Aunque Baroja se sentía atraído por la vitalidad rural en las filas carlistas, creía que esta existía a pesar del carlismo, no por él. Su protagonista más conocido, Zalacaín, no solo abandona a los carlistas, sino que los derrota. Baroja se esfuerza por quitar a los carlistas su imagen de fuerza, reduciéndolos a una brutalidad cobarde.

Otros Escritores Modernistas

Baroja, Valle-Inclán y Unamuno hicieron del carlismo un tema fundamental en sus obras modernistas. Otro escritor, Vicente Blasco Ibáñez, prefirió combatir a los carlistas en la vida real y solo les dio una presencia marginal en sus novelas. El caso más claro es La catedral (1903), donde los carlistas son retratados como hipócritas. Otros escritores de la Generación de 1898 no incluyeron el carlismo en sus obras.

La voz literaria carlista apenas se escuchó durante el Modernismo. En prosa, el autor más popular fue Antonio de Valbuena, quien desarrolló un género llamado "novela de edificación". Las novelas de Domingo Cirici Ventalló eran de fantasía política y atacaban la visión liberal.

En catalán, Marià Vayreda Vila es un caso particular. Sus Recorts de la darrera carlinada (1898) se comparan con relatos de guerra, y su novela La Punyalada (1904) es una obra maestra de la literatura catalana. Ambas están ambientadas en el entorno carlista, pero su mensaje es ambiguo.

Quizás las rimas carlistas más conocidas nacieron en 1908, cuando Ignacio Baleztena escribió la letra en español del himno carlista vasco Oriamendi.

Entre los autores extranjeros, se encontraban el estadounidense John Oliver Hobbes y cuatro británicos que escribieron novelas de aventuras. Un cuento muy breve, Ego te absolvo (1905), atribuido a Oscar Wilde, muestra que la imagen de un carlista brutal y salvaje cruzó los Pirineos.

El Carlismo en la Literatura del Siglo XX: Catastrofismo

La literatura española del siglo XX presenta un gran desafío en cuanto a su clasificación. El período conocido como "catastrofismo" se caracteriza por la ruptura de las estructuras tradicionales y una gran inestabilidad, que llevó a conflictos. En cuanto al carlismo, el interés por este tema disminuyó, y durante el Primoderiverismo y la Segunda República, el motivo casi desapareció de la literatura, salvo por algunos escritores del 98 que continuaron con sus temas anteriores. La Guerra Civil (conflicto armado) produjo una breve oleada de literatura para movilizar apoyo a los bandos, incluidos los carlistas.

Novela de Entreguerras: Grandes Nombres

Entre los grandes escritores de la generación de 1898, Baroja siguió escribiendo sobre el carlismo. Unamuno abandonó este tema en sus obras de ficción. Algunos estudiosos afirman que Valle-Inclán cambió su perspectiva sobre la guerra después de sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. Su obra El ruedo ibérico (1927-1932) muestra un carlismo más grotesco y farsante.

Uno de los pocos casos de carlismo como tema clave en la obra de un gran escritor no hispano es The Arrow of Gold de Joseph Conrad (1919). El escritor polaco-inglés afirmó haber estado involucrado en el contrabando de armas para los rebeldes durante la Tercera Guerra Carlista. La novela parece basarse en estas experiencias juveniles, pero el carlismo sirve principalmente como un fondo que crea una atmósfera de misterio.

El carlismo también atrajo a otro escritor inglés, Graham Greene. A finales de la década de 1920 o principios de la de 1930, escribió El episodio, una novela que narra las experiencias de un joven idealista en la España del siglo XIX. La novela nunca se publicó, pero algunos de sus elementos se reciclaron en Rumor at Nightfall (1931), ambientada en la Primera guerra carlista. La trama se centra en una relación romántica, y el papel del carlismo es evocar dilemas morales relacionados con la "devoción religiosa".

Novela de Entreguerras: Otros Nombres

Otro extranjero interesado en el carlismo fue Pierre Benoit, un escritor francés muy leído. Su Pour don Carlos (1920) tenía una trama de aventuras bien construida y apoyaba claramente la causa carlista. La novela fue popular y sirvió de guion para una película en 1921.

Entre los novelistas españoles, Gabriel Miró (Generación de 1914) destaca por sus novelas de Oleza, que ofrecen una reflexión sobre la tradición y el cambio. Algunas de sus personalidades carlistas, como Don Álvaro en Nuestro Padre San Daniel (1921), son ambiguas y misteriosas. Estanislao Rico Ariza, un carlista activo, publicó una novela sobre el terrorismo, Memorias de un terrorista: Novela episódica de la tragedia barcelonesa (1924). Benedicto Torralba de Damas escribió En los nidos de antaño (1926). Dolores de Gortázar, una carlista activa, fue muy popular como novelista. Benjamín Jarnés firmó su Zumalacárregui, el caudillo romántico (1931), presentando al personaje como un genio de la individualidad.

Entre los escritores con una clara visión anticarlismo destaca Félix Urabayen, que ambienta algunas de sus novelas en Navarra. En El barrio maldito (1925) retrata a la provincia bajo el control de los carlistas, presentados como hipócritas. Pedro Corominas también mostró su anticarlismo en la novela Silèn (1925). Manuel Azaña, futuro presidente de España, en su Fresdeval (1931) describía el carlismo como una reliquia de la vieja España.

Teatro y Poesía en el Período de Entreguerras

El drama perdió importancia como campo de debate político, pero los ecos del carlismo se escucharon entre los dramaturgos. Muchas obras pro-republicanas o de izquierda de las décadas de 1920 y 1930 contenían elementos carlistas. Un ejemplo es La corona (1931) de Manuel Azaña. Las obras escritas por carlistas eran menos populares y se representaban en escenarios locales o religiosos. Manuel Vidal Rodríguez, relacionado con la rama integrista del Tradicionalismo, escribió dramas religiosos. La simpatía por el carlismo es visible en los primeros trabajos de José del Río Sainz, que culminaron en su poema dramático La amazona de Estella (1926).

En poesía, Cristóbal Botella y Serra siguió publicando en periódicos carlistas. Otro poeta carlista fue Florentino Soria López. José Pascual de Liñán y Eguizábal también escribió poesía, elogiando las virtudes tradicionales españolas. Un poeta de la generación más joven, Manuel García-Sañudo, tuvo problemas por su compromiso carlista. Francisco Ureña Navas, editor carlista, fue reconocido localmente por sus poemas costumbristas. En el ámbito de la vanguardia, estaba José María Hinojosa, un joven carlista que colaboró con la poesía surrealista española. Hinojosa, junto con Ureña Navas, Torralba de Damas, Carpio Moraga y Rico Ariza, se encuentran entre los escritores carlistas que fueron asesinados por sus oponentes políticos.

Literatura del Conflicto Armado (1936-1939)

El estallido del conflicto en 1936 provocó una gran cantidad de obras literarias para movilizar apoyo. La producción literaria de los republicanos fue menor que la del bando opuesto. En ninguna de las 30 obras identificadas hay un personaje carlista importante. Entre los nacionales, al menos 10 novelas tenían a los carlistas como protagonistas. Todas eran novelas con un mensaje claro, escritas con objetivos moralizantes. Esta oleada de novelas que glorificaban el carlismo duró poco. Después del decreto de unificación de 1937, la literatura se adaptó a la propaganda oficial, permitiendo temas carlistas solo si conducían a la fusión con FET.

La novela más representativa de la visión carlista de la guerra es El teniente Arizcun de Jorge Claramunt (1937). Otras obras incluyen El Muro de José Sanz y Díaz (1937) y La Rosa del Maestrazgo de Concepción Castella de Zavala (1939). La promesa del tulipán de Ignacio Romero Raizábal (1938) es diferente, ya que su protagonista es un sibarita que evoluciona antes de unirse a los Requetés. La enfermera de Ondárroa de Jorge Villarín (1938) se centra en una figura femenina. Una versión infantil de la literatura de guerra fue la revista carlista Pelayos.

El conflicto armado español generó una respuesta literaria masiva en el extranjero, pero la mayoría de los autores ignoran los temas carlistas. La obra literaria más famosa escrita durante o poco después de la guerra, Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway (1940), solo se relaciona marginalmente con el carlismo. Sin embargo, el tema carlista atrajo a algunos escritores menos conocidos. Una novela de gran calidad literaria es Requeté del autor francés Lucien Maulvault (1937).

El Carlismo en la Literatura del Franquismo

El "franquismo" se refiere a un sistema político, pero también puede usarse para describir una tendencia cultural. En cuanto al carlismo en la literatura, este período se caracteriza por un enfoque específico, relacionado con el control oficial sobre la cultura. El carlismo era bienvenido cuando se presentaba como un movimiento glorioso del pasado, pero no como una propuesta cultural para el presente. La novela Un millón de muertos de José María Gironella (1961), ambientada en la Guerra Civil y muy vendida, presentaba a los carlistas de forma ambivalente.

La Novela con Mensaje

Durante las primeras décadas de la posguerra, la tendencia dominante en la temática carlista fue la continuación de las novelas de guerra. Esta tendencia fue visible en la década de 1940, pero disminuyó y casi desapareció en la de 1950. Las características clave no cambiaron: objetivos moralizantes, personajes simples y una trama predecible. A medida que la Falange ganaba poder, la perspectiva histórica falangista también prevaleció, relegando a los personajes carlistas a papeles secundarios. Es el caso de Rafael García Serrano y sus obras como La fiel infantería (1943).

En la década de 1940, Eladio Esparza escribió novelas que elogiaban el tradicionalismo general que dio origen a las corrientes carlistas. Las novelas de Jaime del Burgo tenían un formato variado. La casa de la carlista Dolores Baleztena (1955) sigue a una familia navarra que cultivó los valores familiares y regionales. Cronológicamente, la última novela de este género es ¡Llevaban su sangre! de Francisco López Sanz (1966), que destaca por su postura política.

La Novela de Aventura

Muchas novelas de guerra de la época se basaban en intrigas llenas de acción, pero sus objetivos moralizantes y educativos solían prevalecer sobre la aventura. Sin embargo, en otro subgénero de novela, la aventura era lo principal. Este tipo de literatura, a menudo llamada "novela rosa" cuando predominaban los elementos románticos, también incluía temas y personajes carlistas. A diferencia de las novelas con mensaje, estas obras se ambientaban en el pasado, especialmente durante las guerras carlistas del siglo XIX. Este trasfondo histórico permitía una mayor flexibilidad para promover la causa política, ya que la censura era más estricta con la guerra civil reciente. Esta literatura floreció desde la década de 1940 y se convirtió en la plataforma clave para mantener la presencia carlista en la cultura durante el franquismo.

Muchos autores carlistas que contribuyeron a la propaganda del partido se dedicaron a la novela de aventuras. Ignacio Romero Raizábal llenó de tradicionalismo sus obras como Como hermanos (1951) y El príncipe requeté (1965). Sin embargo, dos autoras carlistas muy prolíficas en este género fueron mujeres: Concepción Castella de Zavala (unas 15 novelas) y Carmela Gutiérrez de Gambra (unas 40 obras, bajo el seudónimo "Miguel Arazuri"). Sus novelas se desarrollaban en diferentes escenarios, desde principios del siglo XIX hasta la España contemporánea. Eran de lectura fácil, con tramas de aventura o romance, y a menudo presentaban a los carlistas como personajes clave.

Poetas del Franquismo

En poesía, José Bernabé Oliva publicó Hispánica: Romancero de Mío Cid y otros poemas (1942). Manuel García-Sañudo siguió escribiendo poesía con temas tradicionales. La poesía de Antonio Sánchez Maurandi, un religioso, y de Germán Raguán, un combatiente del requeté, con su poemario Montejurra (1957), exaltaba directamente el carlismo. Sin embargo, Ignacio Romero Raizábal se convirtió en el escritor carlista más conocido del franquismo, publicando hasta principios de la década de 1970.

La estrella en ascenso de la poesía fue Rafael Montesinos, quien de adolescente se ofreció como voluntario para el requeté. Desde la década de 1940, publicó regularmente poesía, ganando premios. Su poesía, sin temas carlistas claros, se mueve entre la ironía y la melancolía. Es más conocido como el impulsor de La Tertulia Literaria Hispanoamericana, sesiones semanales de poesía en vivo que comenzaron en 1952 y continuaron después del franquismo.

El Carlismo en la Literatura Contemporánea

La caída del franquismo marcó un cambio en la cultura española. En cuanto al carlismo, las obras literarias se dividen en dos tipos. La mayoría trata el carlismo como un escenario para relatos de aventuras, a menudo combinados con elementos de novela histórica, psicología, romance, fantasía o historia alternativa. Estas obras suelen ambientarse en el siglo XIX. Otro grupo, minoritario, forma parte de un debate más amplio sobre la identidad española, con un enfoque democrático y tolerante. Estas obras tienden a centrarse en el siglo XX. En ninguno de los casos, el carlismo ocupa una posición central.

Literatura para Jóvenes

El papel más popular del carlismo en la literatura contemporánea es el de proporcionar un escenario para las novelas de aventuras, a veces llamadas "literatura juvenil". Los autores adaptan sus obras a los nuevos valores para lectores jóvenes, como el misterio, la novela histórica o la metaficción, con protagonistas al estilo de Zalacaín. Estas novelas continúan la literatura de aventuras de la época franquista, pero son más complejas y ya no contienen propaganda carlista oculta. Promueven valores generales como la amistad, la lealtad y el coraje, y a menudo transmiten un mensaje sobre lo absurdo de los conflictos armados. Suelen ambientarse en el siglo XIX, ya que el último conflicto armado aún parece un tema delicado.

Existen al menos 50 novelas de este género. Entre las primeras destacan El capitán Aldama de Eloy Landaluce Montalbán (1975) y Un viaje a España de Carlos Pujol (1983). Más tarde surgieron subgéneros. El principal era el relato de aventuras: El cementerio de los ingleses de José María Mendiola (1994) o El oro de los carlistas de Juan Bas (2001). Un ejemplo de literatura educativa para niños es Las guerras de Diego de Jordi Sierra i Fabra (2009). Un carlista en el Pacífico de Federico Villalobos (1999) aborda una historia alternativa.

La Novela Histórica y el Carlismo

Hay un grupo de novelas que, aunque podrían clasificarse como aventuras, se centran en los detalles históricos y presentan figuras históricas. Sus autores parecen más interesados en el análisis histórico que en una trama emocionante. Ejemplos son Galcerán, el héroe de la guerra negra de Jaume Cabré Fabré (1978) y La filla del capità Groc (La hija del capitán Groc) de Víctor Amela (2016), ambas premiadas. Estas obras se centran en comandantes carlistas como Jeroni Galceran y Tómas Penarrocha.

Varias novelas se centran en Ramón Cabrera, ofreciendo perspectivas originales. El tigre rojo de Carlos Domingo (1990) es un homenaje a un hombre libre. El rey del Maestrazgo de Fernando Martínez Lainez (2005) y El invierno del tigre: la aventura vital del héroe carlista Ramón Cabrera de Andreu Carranza (2006) se centran en los últimos días del general. La bala que mató al general de Ascensión Badiola (2011) se centra en Zumalacárregui.

Noticias de la Segúnda Guerra Carlista de Pablo Antoñana (1990) destaca por su escala épica y popularidad. Refleja el intento de Unamuno de seguir la "historia interior" de las masas. La flor de la Argoma de Toti Martínez de Lezea (2008) es una reflexión simbólica sobre la ideología. El médico fiel de Antonio Villanueva (2010) retrata la Primera Guerra Carlista en términos de los horrores del conflicto.

Literatura sobre el Conflicto Armado de 1936-1939

El conflicto armado español es un escenario muy popular en la narrativa contemporánea. Miles de obras de ficción relacionadas se han publicado en España. Muchas novelas solo contienen elementos carlistas marginales, supuestamente para dar autenticidad a la trama.

Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura, ambienta la mayor parte de su Mazurca para dos muertos durante el conflicto de 1936-1939. La trama carlista es casi inexistente, salvo algunos comentarios y un personaje histórico mencionado marginalmente, María Rosa Urraca Pastor.

Pocas novelas dan al carlismo un papel más importante. Está moderadamente presente en Herrumbrosas lanzas de Juan Benet (1983), que ofrece numerosos comentarios sobre el carlismo. Su protagonista clave, Eugenio Mazón, proviene de una familia carlista.

Poliedroaren hostoak de Joan Mari Irigoien Aranberri (1983) es una visión de la historia reciente del País Vasco, narrada a través de dos familias, una carlista y otra liberal. Ramiro Pinilla (2004-2005) avanza la idea de que, una vez iniciados, los conflictos nunca terminan. El requeté que gritó Gora Euskadi de Alberto Irigoyen (2006) está escrito por un uruguayo descendiente de un requeté.

La novela más crítica con el carlismo es probablemente Antzararen bidea de Jokin Muñoz (2008), que se refiere a la represión ejercida por los carlistas en Navarra. La enfermera de Brunete de Manuel Maristany (2007) es un ejemplo de género de aventuras y romance, que presenta a un carlista como protagonista clave. Un hito es En el Requeté de Olite de Mikel Azurmendi (2016), la primera novela que simpatiza claramente con un carlista por serlo.

Teatro y Poesía Contemporánea

El tema del carlismo ha desaparecido casi por completo del teatro. Sin embargo, destaca Carlismo y música celestial de Francisco Javier Larrainzar Andueza (1977), que ofrece la visión del autor sobre la historia carlista. Más reciente es la obra de Patxo Telleria, Bake lehorra/La paz esteril (2022), que se construye en torno al Convenio de Amorebieta de 1872.

Jaime del Burgo, que inició su carrera como poeta en 1937, regresó al género del teatro con Llamada sin respuesta (1978) y a la poesía con Soliloquios: en busca de un rayo de luz perdido (1998).

Efraín Canella Gutiérrez, también carlista, escribió poesía, cuentos y novelas con un fuerte sabor tradicionalista, pero evitando las tramas carlistas. Algunos de sus versos, sin embargo, son explícitos sobre su compromiso político, como El Quijote carlista.

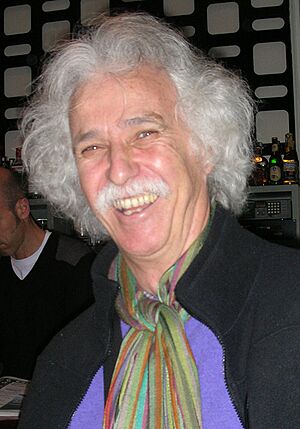

Rafael Montesinos publicó varios volúmenes de poesía después del franquismo, como Último cuerpo de campanas (1980) y La vanidad de la ceniza (2005). Sigue promoviendo la Tertulia Literaria Hispanoamericana en Madrid.

Luis Hernando de Larramendi, el tercero en una dinastía de autores carlistas, publicó volúmenes poéticos. Su última colección, Fronda Carlista (2010), está dedicada a reyes y líderes carlistas. Javier Garisoain, líder de Comunión Tradicionalista Carlista, también es escritor y poeta.

El autor cuya contribución poética a la causa carlista se considera de mayor valor literario es José Antonio Pancorvo, un autor peruano. Su volumen Boinas rojas a Jerúsalem (2006) combina una técnica única con un fuerte compromiso carlista.

Galería de imágenes

-

Carmela Gutiérrez de Gambra alias Miguel Arazuri

Véase también

En inglés: Carlism in literature Facts for Kids

En inglés: Carlism in literature Facts for Kids

- Carlismo

- Literatura española

- Literatura española del Romanticismo

- Literatura española del Realismo

- Literatura española del Modernismo

- Generación del 68

- Generación del 98

- Novela española de posguerra