Reinado de Alfonso XII de España para niños

El reinado de Alfonso XII de España comenzó después de un evento importante el 29 de diciembre de 1874. Este evento puso fin a la Primera República española. El reinado de Alfonso XII terminó con su fallecimiento el 25 de noviembre de 1885. Después de su muerte, su esposa, María Cristina de Habsburgo, asumió la Regencia.

Durante este periodo, se estableció un nuevo sistema político conocido como la Restauración. Este sistema se basó en la Constitución española de 1876, que estuvo en vigor hasta 1923. Era una monarquía constitucional, lo que significa que el rey gobernaba siguiendo una ley fundamental. Sin embargo, no era una monarquía completamente democrática ni parlamentaria.

Este reinado, aunque corto (menos de once años), fue muy importante. Al final, la situación de España había mejorado mucho en varios aspectos. A pesar de la incertidumbre por la muerte del rey, la mejora continuó durante la regencia de María Cristina. Las bases que se establecieron fueron muy sólidas.

Los casi once años del reinado de Alfonso XII fueron de crecimiento económico. Esto se logró gracias a la expansión de la red de ferrocarriles, las inversiones de otros países, el auge de la minería y el aumento de las exportaciones agrícolas. Especialmente importante fue la exportación de vino, ya que los viñedos franceses estaban sufriendo una gran plaga. Los principales beneficiados de este crecimiento fueron la nobleza y la alta burguesía. Estas clases sociales se unieron cada vez más por matrimonios y negocios.

Contenido

- Los inicios del reinado de Alfonso XII

- La caída de la República y la proclamación del rey

- El primer gobierno de Cánovas (1875-1881): la Restauración

- El primer gobierno liberal de Sagasta (1881-1883)

- El gobierno de la Izquierda Dinástica (1883-1884)

- El segundo gobierno conservador de Cánovas (1884-1885)

- La muerte del rey Alfonso XII y el "Pacto de El Pardo"

- Grupos políticos excluidos del sistema

- Galería de imágenes

Los inicios del reinado de Alfonso XII

El exilio de Isabel II y la abdicación en su hijo Alfonso (1868-1873)

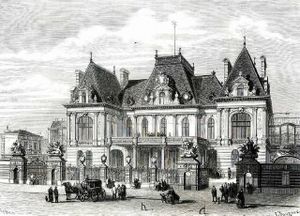

La Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, puso fin al reinado de Isabel II en septiembre de 1868. Con ella, comenzó el Sexenio Democrático. La reina Isabel II tuvo que dejar España y exiliarse en Francia. Con ella fueron sus hijas y el príncipe de Asturias, Alfonso, que tenía casi 11 años. Se instalaron en París en un palacio que la exreina llamó Palacio de Castilla. El príncipe Alfonso estudió en un colegio de élite y su educación política estuvo a cargo de su tutor, Guillermo Morphy.

A principios de 1870, el príncipe viajó a Roma para recibir su primera comunión. La exreina quería que el papa reconociera a la dinastía Borbón como los legítimos herederos al trono español. Aunque esto no se logró, muchos obispos españoles que estaban en Roma visitaron al príncipe. Uno de ellos, el arzobispo de Valladolid, lo preparó para la eucaristía.

Mientras tanto, en Madrid se había formado un Gobierno Provisional. Este gobierno convocó elecciones para crear una nueva Constitución. La Constitución de 1869 estableció una monarquía "democrática". El general Serrano asumió la Regencia y el general Prim buscó un candidato para el trono español en Europa.

Entre los partidarios de los Borbones, crecía la idea de que la restauración de la dinastía solo sería posible si Isabel II abdicaba en el príncipe Alfonso. La reina consultó sobre este tema. La mayoría de sus partidarios, excepto un pequeño grupo, apoyaron la abdicación. Entre ellos estaba Antonio Cánovas del Castillo, quien lideraba un grupo de diputados. Cánovas le dijo a la exreina que sería bueno para la dinastía tener un príncipe nuevo y bien educado.

Isabel II tardó un año en decidirse. Finalmente, abdicó la Corona en su hijo Alfonso, de doce años, el 20 de junio de 1870. Esto ocurrió porque el príncipe prusiano Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen había aceptado la propuesta de ocupar el trono español. Además, el emperador francés Napoleón III amenazó a Isabel II con expulsarla de París si no abdicaba.

Después de la derrota francesa en la guerra franco-prusiana y la caída del Segundo Imperio, Isabel II y el príncipe Alfonso se mudaron a Ginebra. Regresaron a París en 1871. La educación del príncipe quedó a cargo del militar Tomás O'Ryan, quien fue reemplazado por Morphy en diciembre de 1871.

El príncipe Amadeo de Saboya fue elegido rey de España en noviembre de 1870. El grupo de Cánovas mantuvo una postura de espera. Pero cuando la monarquía de Amadeo I fracasó y se proclamó la Primera República Española en 1873, el grupo de Cánovas apoyó firmemente la causa del príncipe Alfonso. Cánovas se convirtió en el principal defensor del regreso de Alfonso al trono.

Isabel II había abdicado sin nombrar a nadie para que cuidara del príncipe Alfonso o dirigiera su regreso al trono. En enero de 1872, su cuñado, el duque de Montpensier, asumió este puesto. La estrategia de Montpensier fue buscar el apoyo de los militares, pero al no conseguirlo, renunció en enero de 1873. Isabel II recuperó entonces la tutela de Alfonso. Como parte de un acuerdo, Alfonso fue enviado a estudiar a la Real e Imperial Academia Teresiana de Viena en febrero de 1872. Allí conoció a María de las Mercedes de Orleans, hija de los Montpensier, con quien se casaría por amor en 1878.

Cánovas lidera el movimiento para Alfonso (1873-1874)

Un paso clave para el regreso de Alfonso ocurrió el 22 de agosto de 1873. Isabel II, a pesar de su antipatía, dio su apoyo total a Cánovas y le encargó dirigir la causa de la dinastía borbónica. Cánovas quería una restauración sin venganzas. Él buscaba la reconciliación y no excluir a nadie.

La reina también le dio a Cánovas plenos poderes para la educación del príncipe. Cánovas decidió que era hora de que Alfonso comenzara su formación militar para convertirse en un "Rey-soldado". En octubre de 1874, Alfonso fue enviado a la Real Academia Militar de Sandhurst en Gran Bretaña. Cánovas quería que el príncipe estuviera en un país con más tradiciones constitucionales. La exreina pareció aceptar la idea de Cánovas de que la restauración solo sería posible con el apoyo de todos los grupos liberales.

Al grupo original de Cánovas se unieron antiguos liberales y hasta algunos "revolucionarios" de 1868 que se habían arrepentido. Todos ellos recibieron el apoyo de las élites sociales y económicas, especialmente de los negocios catalanes y madrileños. La identificación entre revolución y democracia, el miedo a la Comuna de París y el hecho de que el Sexenio no había cambiado las bases del poder, impulsaron la reorganización de los sectores conservadores. El Ejército, la Iglesia y las clases medias y altas vieron en Alfonso XII y la Restauración un nuevo orden.

Cánovas no quería que la restauración borbónica se produjera por un pronunciamiento militar. Él prefería que fuera el resultado de un amplio movimiento de opinión. Quería que la monarquía llegara por la acción política y que el Ejército interviniera solo si era necesario.

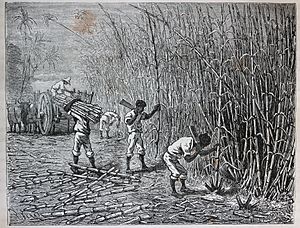

Para ganar la opinión pública, Cánovas impulsó la creación de círculos de apoyo a Alfonso y una prensa favorable. Pronto, ser partidario de Alfonso se puso de moda. El clero, las mujeres de la alta sociedad y la burguesía, y muchos militares difundieron la idea de la restauración. Un grupo importante que apoyó a Cánovas fue el hispano-cubano, preocupado por la abolición de la esclavitud. Este grupo tenía fuertes lazos con el Ejército y estuvo detrás del pronunciamiento de Sagunto.

Con la llegada de la República unitaria en 1874, las conspiraciones para la restauración borbónica se aceleraron. Cánovas quería controlar la intervención militar y someterla a su proyecto. Contó con el general Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen, quien planeaba proclamar al príncipe Alfonso rey después de la victoria sobre los carlistas. Pero el general Concha murió en el asedio de Estella, y el plan fracasó. Cánovas no confiaba en el general Arsenio Martínez Campos, quien finalmente lideraría el pronunciamiento.

El Manifiesto de Sandhurst

El 1 de diciembre de 1874, Cánovas del Castillo publicó el Manifiesto de Sandhurst. Este documento, cuidadosamente redactado por él y firmado por el príncipe Alfonso, era una carta enviada desde la academia militar donde el príncipe estudiaba. Respondía a las felicitaciones que había recibido por su cumpleaños número 17.

La carta-manifiesto, aunque escrita por Cánovas, fue revisada por varias personas, incluida la exreina Isabel II. El objetivo de Cánovas era que se entendiera que España ya tenía un rey capaz de gobernar.

En el Manifiesto, el príncipe Alfonso ofrecía la restauración de la monarquía hereditaria y representativa en su persona. Se presentaba como la única esperanza para España, que estaba "huérfana de todo derecho público". El Manifiesto concluía: "Sea lo que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español, ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal". Este documento es considerado una síntesis de los principios del nuevo sistema de la Restauración.

La caída de la República y la proclamación del rey

El pronunciamiento de Sagunto

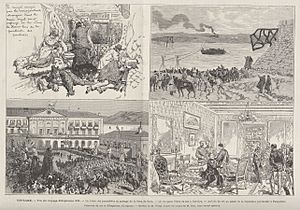

Aunque Cánovas no quería una acción militar, el 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto. Proclamó la restauración de la monarquía borbónica en la persona de don Alfonso de Borbón. Este evento era esperado por los militares y la aristocracia.

Detrás del pronunciamiento estaban los generales del Partido Moderado, liderados por el conde de Valmaseda. A ellos no les había gustado el Manifiesto de Sandhurst. Valmaseda, que había sido capitán general de Cuba, contó con el apoyo del grupo hispano-cubano. Este grupo quería mantener el sistema de esclavitud en la colonia.

El éxito del pronunciamiento se debió al apoyo del general Joaquín Jovellar, quien comandaba el Ejército del Centro. Jovellar telegrafió al ministro de la Guerra diciendo que aceptaba el movimiento para mantener unido al Ejército. Martínez Campos también telegrafió, pidiendo que aceptaran la nueva situación para evitar la anarquía y la guerra civil.

El gobierno, presidido por Práxedes Mateo Sagasta, quiso enfrentar a los "rebeldes". Pero el general Serrano, presidente de la República, le comunicó que tenía pocas fuerzas leales. Serrano cruzó la frontera hacia Francia.

Casi al mismo tiempo, el capitán general de Madrid, Fernando Primo de Rivera, comunicó a Sagasta que la guarnición de Madrid se unía al movimiento. Las tropas ya habían ocupado los puntos estratégicos de la capital. Sagasta entregó el poder. Eran las 11 de la noche del 30 de diciembre de 1874. El pronunciamiento había triunfado.

La formación del gobierno y la llegada de Alfonso XII a España

El 31 de diciembre se formó un gobierno provisional, presidido por Cánovas del Castillo. Cánovas había sido "detenido" durante el pronunciamiento, pero el general Primo de Rivera se puso a sus órdenes. Cánovas declaró: "Yo he deseado la Restauración de otra manera, pero ante la actitud del Ejército y la opinión unánime del país, acepto y recojo el procedimiento". Inmediatamente, enviaron un telegrama a la exreina Isabel II para informarle que su hijo había sido proclamado rey "sin lucha ni derramamiento de sangre".

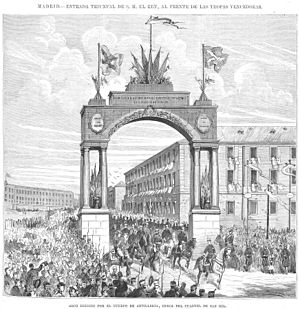

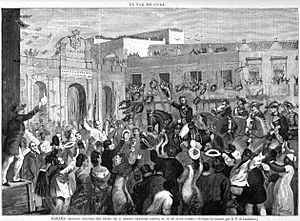

El rey Alfonso XII llegó a Barcelona el 9 de enero de 1875 desde Marsella. Había viajado desde París sin saber lo que se estaba preparando. El general Martínez Campos, quien había liderado el pronunciamiento, lo recibió. Alfonso XII recorrió las calles de Barcelona, siendo aclamado por la multitud. Dijo que consideraba el título de conde de Barcelona como una de sus mejores glorias. Luego, se celebró un Te Deum en la catedral y una función de gala en el Gran Teatro del Liceo. El rey telegrafió a su madre: "Madre mía: el recibimiento que me ha hecho Barcelona excede mis esperanzas".

Cánovas le había pedido al rey que regresara a España solo, sin su madre. Le explicó a la exreina que ella representaba una época pasada y que el país necesitaba un nuevo reinado. Alfonso XII llegó a Madrid el 14 de enero. Su entrada en la capital fue "apoteósica". Sin embargo, algunos historiadores señalan que la Restauración no despertó grandes entusiasmos y que la mayoría de los españoles la acogieron con indiferencia.

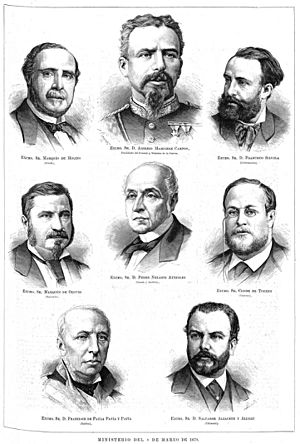

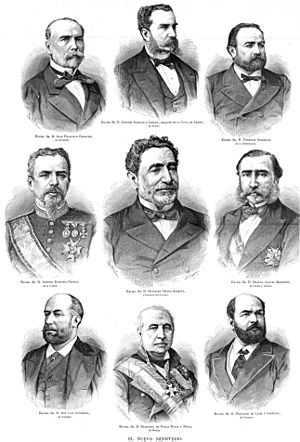

Al llegar a Madrid, Alfonso XII confirmó el gobierno que Cánovas había formado. Cánovas incluyó a sus partidarios, pero también a políticos importantes del Sexenio Democrático, como Francisco Romero Robledo y Adelardo López de Ayala. También incluyó al general Jovellar, que representaba a los militares del pronunciamiento. El objetivo de Cánovas era hacer una "política liberal, pero conservadora". No ofreció ministerios a Martínez Campos ni al conde de Valmaseda, alejándolos de Madrid.

Pocos días después de llegar a Madrid, Alfonso XII fue al frente norte, asumiendo el papel de "rey-soldado". En Peralta (Navarra), hizo un llamado a los carlistas a favor de la paz. Les dijo que no toleraría una guerra inútil y que él era el legítimo representante de la dinastía. Pero la "proclama de Peralta" no tuvo efecto. Antes de regresar a la capital, visitó al general Baldomero Espartero, un símbolo de la apertura de la nueva monarquía a todas las familias liberales.

El rey estuvo en el frente dos semanas. A su regreso a Madrid, tuvo gestos con los "revolucionarios de septiembre". Condecoró al doctor Pedro González de Velasco, un conocido hombre de izquierdas. Se entrevistó con el general Serrano, último Jefe de Estado de la República. Y dio un banquete en Palacio al que invitó a los líderes del Partido Constitucional, incluido Sagasta. Tanto Serrano como Sagasta se mostraron dispuestos a colaborar para vencer al carlismo y acabar con la insurrección cubana.

Sin embargo, el líder del Partido Republicano Radical, Manuel Ruiz Zorrilla, rechazó el nuevo régimen y fue expulsado de España.

El primer gobierno de Cánovas (1875-1881): la Restauración

El Partido Liberal-Conservador gobernó entre 1875 y 1881, con Antonio Cánovas del Castillo como presidente. Hubo dos breves periodos en los que Cánovas cedió la presidencia por motivos tácticos. El primero fue entre septiembre y diciembre de 1875, cuando el general Jovellar asumió la responsabilidad de convocar elecciones por sufragio universal, a lo que Cánovas se oponía. El segundo fue de marzo a diciembre de 1879, cuando el general Martínez Campos lo sustituyó.

Para la oposición liberal, el gobierno conservador se había extendido demasiado. Entre enero de 1875 y enero de 1877, Cánovas gobernó bajo un régimen de excepción, con libertades públicas muy limitadas. Por eso, este periodo también se conoce como la "dictadura de Cánovas".

El plan político de Cánovas y los moderados

El objetivo principal de Antonio Cánovas del Castillo era lograr la estabilidad del Estado liberal y la Monarquía Constitucional. Para ello, pensaba que no se debía repetir el error del reinado de Isabel II: que la Corona se vinculara solo a una corriente liberal. Cánovas quería que las diferentes facciones liberales pudieran alternarse en el poder sin poner en peligro el sistema. Así, se desmilitarizaría la política y el Ejército se mantendría al margen.

Cánovas contó con la confianza total del rey Alfonso XII. El rey quería introducir en España un sistema constitucional similar al de Inglaterra.

El principal obstáculo para Cánovas no vino de la izquierda, sino del Partido Moderado. Este partido quería volver a la situación anterior a la Revolución Gloriosa de 1868. Cánovas hizo algunas concesiones a los moderados. Las primeras medidas del gobierno revisaron lo hecho durante el Sexenio Democrático, presentando una imagen muy negativa de ese periodo.

La sintonía de Cánovas con los moderados fue clara en tres áreas: relaciones con la Iglesia Católica, derechos fundamentales y libertad de cátedra. En cuanto a la Iglesia, se restableció el Concordato de 1851, lo que significó devolver el dinero para la Iglesia y derogar leyes del Sexenio. Se reimplantó el matrimonio canónico como obligatorio. También se cerraron algunos templos y escuelas protestantes.

En cuanto a los derechos fundamentales, su ejercicio fue muy limitado. Las libertades de expresión, reunión y asociación fueron restringidas. Algunos periódicos de la oposición fueron cerrados y el resto fueron censurados. Se prohibió atacar el sistema monárquico-constitucional. La ley del jurado fue suspendida. En 1879, se aprobó una ley de imprenta muy restrictiva. En 1880, una ley sobre el derecho de reunión también fue muy restrictiva. Además, los alcaldes de ciudades grandes serían nombrados por el gobierno.

En el ámbito de la libertad de cátedra, el Decreto Orovio, de febrero de 1875, prohibió a los profesores universitarios enseñar ideas contrarias a la Iglesia Católica y a la monarquía. Esto dio origen a la segunda cuestión universitaria. Profesores que enseñaban ideas darwinistas fueron apartados de sus cátedras. Muchos de estos profesores fundaron la Institución Libre de Enseñanza, que tuvo una gran influencia en la cultura española.

Cánovas consideró el decreto Orovio "una barbaridad" e intentó mediar. A la primera oportunidad, Cánovas cesó a Orovio y su sustituto derogó las medidas. Sin embargo, el episodio afectó las relaciones entre el Gobierno y los políticos liberales.

Cánovas permitió el "decreto Orovio" para integrar a los moderados en el nuevo orden. También buscó restablecer las relaciones con el Vaticano y el matrimonio canónico. Cánovas no cedió en tres exigencias de los moderados: restablecer la Constitución española de 1845, la unidad católica (prohibición de otros cultos) y el regreso inmediato de la reina Isabel II. El rey Alfonso XII lo apoyó.

Los moderados hicieron una gran campaña para exigir la unidad católica. Recogieron muchas firmas y la Santa Sede también presionó. Pero Cánovas se negó rotundamente a restablecer la unidad católica. Creía que esto impediría el apoyo de los "revolucionarios del 68" y aislaría a España internacionalmente. El rey lo apoyó sin fisuras.

En cuanto a la exreina Isabel II, Cánovas le explicó en una carta que no debía regresar a España. Le dijo que ella representaba una época pasada y que el país necesitaba un nuevo reinado. A Isabel II solo se le permitió regresar a España después de la aprobación de la Constitución de 1876, y no se le permitió vivir en Madrid. Su mayor humillación fue no ser informada de la decisión de su hijo de casarse con su sobrina, María de las Mercedes de Orleans.

Muchos moderados se unieron al partido de Cánovas. El golpe definitivo al Partido Moderado fue en las elecciones generales de España de 1876, donde solo obtuvieron 12 escaños. La negativa de Cánovas a restablecer la unidad católica fue clave para la disolución de los moderados y la formación del Partido Liberal-Conservador.

La Constitución de 1876

La creación y aprobación de la Constitución

Cánovas impuso la elaboración de una nueva Constitución. Para ello, atrajo a un sector del Partido Constitucional liderado por Manuel Alonso Martínez. En mayo de 1875, se reunió una Asamblea de Notables para establecer las bases constitucionales.

Cánovas logró que la elaboración de las bases constitucionales se encargara a una comisión con representación de moderados, canovistas y "centralistas". El principal problema fue la cuestión de la unidad católica, que finalmente no se incluyó.

El gobierno convocó elecciones por sufragio universal "por esta sola vez", una concesión a los liberales. Cánovas dimitió para ser coherente con su oposición al sufragio universal. El general Joaquín Jovellar lo sustituyó temporalmente.

Gracias a las "maniobras" del ministro de la Gobernación Francisco Romero Robledo, las elecciones de enero de 1876 dieron una mayoría abrumadora a los canovistas (333 diputados). Los moderados solo obtuvieron 12 escaños. La negativa de Cánovas a restablecer la unidad católica fue clave para la disolución de los moderados.

Las Cortes, conocidas como "Las Cortes de los Milagros" por el fraude electoral, discutieron el proyecto de Constitución. Finalmente, lo aprobaron en mayo y junio de 1876.

La Constitución de 1876 era un texto breve (89 artículos). Era una mezcla de las Constituciones de 1845 (moderada) y 1869 (democrática), pero con predominio de la primera. Establecía la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Mantenía una amplia declaración de derechos individuales, pero con restricciones.

En temas conflictivos, como el sufragio, se optó por una redacción ambigua. La ley electoral determinaría si sería restringido o universal. Sin embargo, el fraude electoral fue una característica de las elecciones de la Restauración. Los gobiernos se formaban antes de las elecciones y siempre obtenían una gran mayoría.

En cuanto a la cuestión religiosa, se suprimió la libertad de cultos de la Constitución de 1869. Cánovas logró que no se reimplantara la unidad católica. El artículo 11 de la Constitución establecía el catolicismo como religión del Estado, pero permitía el culto privado de otras religiones.

Los poderes del rey: la "prerrogativa regia"

Para los redactores de la Constitución, la Monarquía era el centro del Estado español. Por eso, los artículos sobre la Monarquía no fueron debatidos en las Cortes. La Monarquía estaba por encima de las leyes. Para Cánovas, la Monarquía era el símbolo de la soberanía y de lo permanente, por encima de la lucha de partidos.

Cánovas creía que la sociedad civil no determinaba quién gobernaba, sino que los gobiernos "fabricaban" sus mayorías parlamentarias. Por eso, el rey se convirtió en el "poder moderador". El rey garantizaba que los gobiernos no se quedaran en el poder indefinidamente. La Corona era quien decidía los cambios de gobierno, interpretando los cambios en la opinión pública.

El rey tenía el poder de nombrar un jefe de gobierno, disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. A esto se le llamó la "regia prerrogativa". El monarca se convirtió en la pieza clave del sistema. Sin embargo, el ejercicio de este poder moderador fue difícil para el rey.

El principio de "soberanía compartida" entre el rey y las Cortes era la base legal de la función de la Corona. Esto daba al rey un poder personal y extraordinario, pero limitado por la Constitución. Cánovas justificaba esto por la falta de un electorado independiente. El rey tenía "todas las llaves del sistema político de la Restauración".

La figura del rey era el eje del régimen de la Restauración. La "regia prerrogativa" era la capacidad del rey para arbitrar la vida política. Cánovas logró que la Monarquía fuera real y efectiva, moderadora y directora de la política. Sin embargo, esto llevó a un fraude electoral permanente. La vida política era una ficción, donde la voluntad del rey sustituía a la de los electores.

El propio rey confesó en privado que había fracasado en su ambición de "moralizar la administración pública española".

El fin de la guerra carlista: el "rey soldado"

Una de las prioridades del gobierno de Cánovas fue acabar con las guerras de Cuba y la tercera guerra carlista. Para la guerra carlista, el gobierno buscó eliminar el apoyo de los católicos. La revisión de las medidas "antirreligiosas" del Sexenio ayudó a esto. Un logro político fue conseguir que el general carlista Ramón Cabrera reconociera a Alfonso XII como rey.

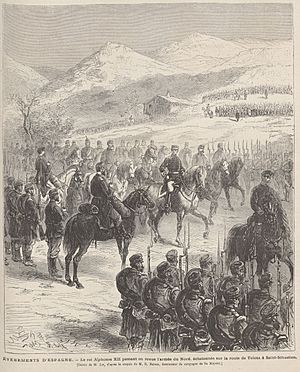

En el ámbito militar, se dirigieron operaciones contra las zonas carlistas. Primero, contra la zona "centro", luego contra Cataluña, y finalmente contra el País Vasco y Navarra. La última operación culminó el 19 de febrero de 1876 con la toma de Estella, sede de la corte del pretendiente Carlos VII. A finales de febrero, Carlos VII cruzó la frontera francesa derrotado.

Cánovas se aseguró de que el rey Alfonso XII, en su papel de "rey-soldado", ostentara el mando supremo de los ejércitos. El rey estuvo presente en el País Vasco y Navarra. Entró al frente de las tropas en San Sebastián y Pamplona. En una proclama al Ejército, Alfonso XII se presentó como la encarnación del "rey-soldado".

En la "proclama de Somorrostro" del 3 de marzo, se hizo un llamado a la reconciliación. Cuando Alfonso XII regresó a Madrid, fue aclamado por la multitud y se le dio el sobrenombre de "El Pacificador".

Los poderes militares del "rey-soldado" quedaron plasmados en la Constitución de 1876. El rey tenía el mando supremo del Ejército y la Armada. Estos poderes tenían como función "civilizar" la vida política, evitando la intervención de los militares. Este objetivo se logró plenamente.

La "abolición de los fueros vascos"

Después de la derrota carlista, Cánovas quiso integrar las provincias vascas a la "legalidad común". En abril de 1876, Cánovas se reunió con representantes de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, pero no hubo acuerdo. Por ello, se aprobó la Ley de 21 de julio de 1876. Las autoridades vascas la llamaron ley "abolitoria" del régimen foral.

La ley no suprimía completamente el régimen foral, pero eliminaba dos exenciones: el servicio militar y la contribución a los gastos del Estado. Esto causó una gran conmoción en el País Vasco. Las instituciones forales se resistieron a aplicar la ley.

El gobierno exigió el cumplimiento de la ley. Las instituciones forales se negaron a cooperar. Hubo un forcejeo constante entre el gobierno y las autoridades forales. En Vizcaya, predominaban los "intransigentes" que se oponían a cualquier acuerdo. En mayo de 1877, la Diputación foral de Vizcaya fue suprimida y reemplazada por una Diputación Provincial ordinaria. Lo mismo ocurrió con las de Guipúzcoa y Álava seis meses después.

Cánovas negoció con los representantes de las nuevas diputaciones provinciales. Se llegó a un acuerdo en febrero de 1878 que estableció la entrada de las tres provincias vascas en el "concierto económico de la nación". Las diputaciones recaudarían los impuestos y entregarían una parte al Estado. Esta solución fue bien recibida por la burguesía vasca, ya que era ventajosa para sus negocios.

La política religiosa: el artículo 11 de la Constitución

Tras la aprobación de la Constitución de 1876, el conflicto se centró en la aplicación del artículo 11. Este artículo concedía cierta tolerancia a las confesiones no católicas, pero solo en el ámbito privado. Cánovas intentó tranquilizar a la Iglesia Católica con una circular en octubre de 1876. En ella, se decía que cualquier acto público de culto no católico estaba prohibido.

Surgió otro conflicto cuando el gobierno presentó un proyecto de ley de Instrucción Pública en diciembre de 1876. La Iglesia se opuso porque establecía la obligatoriedad de la enseñanza primaria y no garantizaba el derecho de los obispos a inspeccionar la enseñanza. El proyecto fue retirado. En 1885, se aprobó un decreto que favoreció la enseñanza privada religiosa.

Otro motivo de conflicto fue el matrimonio canónico. El gobierno de Cánovas había restablecido su plena validez civil en 1875. Los problemas surgieron cuando se presentó un proyecto de ley sobre los efectos civiles del matrimonio en 1880. La Iglesia lo rechazó. Después de siete años de negociaciones, la Santa Sede reconoció la facultad del Estado para regular los efectos civiles del matrimonio religioso.

El gobierno de Cánovas intentó que la Santa Sede descalificara a los católicos más integristas, que no aceptaban la nueva monarquía. La llegada del papa León XIII en 1878 facilitó el acercamiento. En 1881, nació la Unión Católica, que buscaba unir a todos los católicos. Sin embargo, el sector tradicionalista, liderado por Cándido Nocedal, siguió siendo mayoritario.

La guerra de Cuba: la Paz de Zanjón y el gobierno de Martínez Campos

Después de la guerra carlista, el gobierno de Cánovas se propuso poner fin a la guerra de Cuba. Esta guerra había causado muchas muertes. El general Martínez Campos fue enviado a la isla en 1876. Introdujo normas humanitarias que empezaron a dar resultados.

En 1877, Martínez Campos inició conversaciones con los sublevados. Esto culminó con la firma del convenio o pacto de Zanjón el 10 de febrero de 1878. Se concedían a Cuba las mismas condiciones políticas que a Puerto Rico. La "paz de Zanjón" fue vista como el inicio de una nueva era para la isla.

La buena noticia del fin de la guerra de Cuba se vio ensombrecida por la enfermedad y muerte de la reina María de las Mercedes de Orleans en junio de 1878. Alfonso XII quedó muy afectado. Cuatro meses después, el 23 de octubre, el rey sufrió un atentado en la calle Mayor. Un individuo disparó dos veces, pero el rey resultó ileso. El autor fue detenido y ejecutado. El atentado impulsó los planes de Cánovas para que el rey se casara de nuevo y asegurara la continuidad de la dinastía. La escogida fue la archiduquesa austríaca María Cristina de Habsburgo-Lorena. La boda se celebró el 29 de noviembre de 1879.

A principios de 1879, Martínez Campos regresó a España. Estaba convencido de que solo las reformas podían evitar una nueva insurrección en Cuba. El 7 de marzo, asumió la presidencia del Gobierno. Los liberales protestaron por no ser llamados a gobernar. Cánovas mantuvo el control del poder, y los canovistas obtuvieron una amplia mayoría en las elecciones de abril y mayo.

Las elecciones se celebraron por sufragio censitario. Solo tenían derecho a voto los hombres mayores de 25 años con cierta capacidad económica o intelectual. El Partido Liberal-Conservador obtuvo una mayoría abrumadora.

El proyecto de ley de abolición de la esclavitud en Cuba preveía la liberación de los esclavos, pero con una fórmula transitoria. Los antiguos dueños conservarían el "patronato" durante ocho años, lo que significaba que podían seguir utilizándolos a cambio de un salario y cuidados. A pesar de esto, los dueños de plantaciones se opusieron. El debate parlamentario se aplazó.

La situación se complicó para Martínez Campos con un rebrote de la guerra en Cuba, conocida como la "Guerra Chiquita". También hubo terribles inundaciones en Murcia. El rey Alfonso XII visitó las zonas afectadas, ganándose el afecto de la población.

Las discrepancias en el gobierno sobre la reforma tributaria y la abolición de la esclavitud llevaron a Martínez Campos a dimitir en diciembre. El rey no tuvo más remedio que llamar de nuevo a Cánovas para formar gobierno.

Cánovas asumió el proyecto de abolición de la esclavitud de Martínez Campos. A pesar de la oposición de los esclavistas, la ley fue aprobada en febrero del año siguiente. Se introdujeron modificaciones favorables a los propietarios, como el mantenimiento de castigos corporales.

La sustitución de Martínez Campos por Cánovas provocó un enfrentamiento entre ellos. El grupo de Martínez Campos abandonó el Partido Conservador y se acercó a los liberales de Sagasta. Esto fue clave para el nacimiento del Partido Liberal-Fusionista.

El 30 de diciembre, el rey y la reina sufrieron un segundo atentado. Un pastelero disparó dos tiros, pero falló. Poco después, se hizo público que la reina estaba embarazada. Nacería una niña en septiembre de 1880.

El primer gobierno liberal de Sagasta (1881-1883)

La llegada de los liberales al poder

A diferencia del Partido Conservador, el Liberal se configuró definitivamente en la primavera de 1880. La mayoría de los miembros del Partido Constitucional dejaron de reivindicar la Constitución española de 1869 y rompieron con los republicanos. El líder de los constitucionales, Práxedes Mateo Sagasta, era un político pragmático.

El cambio de postura de los constitucionales se confirmó con su "fusión" con el grupo de políticos y militares del Partido Conservador, liderados por el general Martínez Campos. Así nació el Partido Liberal-Fusionista en mayo de 1880. El rey Alfonso XII no fue ajeno a la formación de este nuevo partido.

Sagasta presentó el nuevo partido "fusionista" ante las Cortes en junio de 1880. En su discurso, aceptó la Constitución de 1876, condición indispensable para acceder al gobierno.

Al mismo tiempo, el diputado liberal Fernando León y Castillo denunció la identificación de Cánovas del Castillo con el régimen de la Restauración. Dijo que Cánovas controlaba las elecciones y el Parlamento, y así "reinaba y gobernaba a la vez".

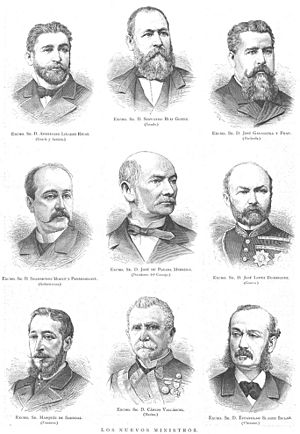

El nuevo partido liberal-fusionista presionó al rey Alfonso XII para que les diera el gobierno. El 19 de enero de 1881, Sagasta reclamó su derecho a gobernar. Poco después, el rey forzó la dimisión de Cánovas el 6 de febrero y encargó a Sagasta la formación de gobierno. El 8 de febrero de 1881, juró el primer gabinete Liberal de la Restauración.

La caída de Cánovas fue una decisión personal de Alfonso XII. Cánovas tuvo que hacer "constitucional" la decisión del rey. Los conservadores recordaron a los liberales que su llegada al gobierno se debía a la "libérrima iniciativa y voluntad del Rey".

Con la llegada de los liberales al gobierno en febrero de 1881, se hizo efectivo por primera vez el "turnismo" entre ellos y los conservadores. Esto significó el fin del exclusivismo y la consolidación del nuevo régimen.

La primera etapa del gobierno de Sagasta (1881-1882)

El gobierno de Sagasta, formado en febrero de 1881, incluyó miembros de los tres sectores que habían formado el partido liberal-fusionista. Sagasta tuvo que mantener el equilibrio entre estas facciones.

Las primeras decisiones del gobierno mostraron un nuevo enfoque en las libertades públicas. Se autorizaron manifestaciones y banquetes. Se puso fin a la suspensión de varios periódicos y se levantó la censura previa. Se derogó el decreto Orovio de 1875, permitiendo el regreso de los catedráticos destituidos.

La ampliación de las libertades de expresión, reunión y asociación permitió la organización de movilizaciones. La propaganda republicana y liberal-laicista tuvo más posibilidades de expresarse.

El republicano posibilista Emilio Castelar valoró muy positivamente al nuevo gobierno. Dijo que Sagasta aplicaba los principios liberales con sinceridad y que España no tenía nada que envidiar a los países más liberales.

El gobierno convocó las elecciones generales de España de 1881, que resultaron en una aplastante victoria para el Partido Liberal-Fusionista. Sagasta favoreció a los "centralistas" y a los exconservadores para fortalecer la unidad del partido.

Entre las medidas políticas del gobierno liberal, destaca la ley orgánica provincial, que estableció un censo electoral cercano al sufragio universal. En el ámbito económico, se firmó un tratado de comercio con Francia y se realizó una reforma de la Hacienda.

En el ámbito judicial, se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y se institucionalizó el juicio oral y público. En educación, se dignificó la enseñanza primaria pública y se creó el Museo Pedagógico.

La segunda etapa del gobierno de Sagasta (enero-octubre de 1883)

En enero de 1883, Sagasta remodeló su gobierno debido a las presiones de las diferentes facciones de su partido. Aprovechó un enfrentamiento entre ministros para hacer cambios.

El principal logro del nuevo gobierno fue la aprobación de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883, conocida como la Ley Gullón. Esta ley liberó a la prensa de cualquier legislación especial y puso fin a la censura previa.

El nuevo gobierno tuvo que enfrentar tres situaciones críticas. La primera fue el juicio de La Mano Negra en Jerez de la Frontera. Se trataba de una supuesta organización anarquista. Sirvió de pretexto para la represión del movimiento anarquista.

La siguiente crisis fue el fracasado pronunciamiento de 1883 en España en agosto. Hubo sublevaciones republicanas en Badajoz, Santo Domingo de la Calzada y La Seo de Urgel. Estas sublevaciones fueron planeadas por una organización militar clandestina. Ninguna encontró apoyo popular.

La tercera y definitiva crisis fue el incidente diplomático entre España y Francia. El rey Alfonso XII viajó a Alemania y vistió el uniforme de un regimiento alemán destinado en Alsacia, territorio disputado con Francia. Además, brindó entusiastamente por el emperador alemán. Esto fue una iniciativa personal del rey, sin el respaldo del gobierno.

Cuando Alfonso XII llegó a París, se encontró con una gran manifestación de rechazo. Las protestas continuaron frente a la embajada de España. El rey regresó a Madrid el 3 de octubre, siendo recibido con apoyo popular y rechazo a Francia.

La sublevación republicana y la crisis diplomática debilitaron al gobierno. Sagasta intentó formar un nuevo gobierno más a la izquierda, pero no lo logró. Tuvo que aceptar la propuesta de formar un gobierno de "conciliación" liberal, presidido por José Posada Herrera.

El gobierno de la Izquierda Dinástica (1883-1884)

Después de la dimisión de Sagasta, el rey ofreció la presidencia del gobierno a José Posada de Herrera. El gabinete, de "conciliación" liberal, estuvo formado por liberales e "izquierdistas". El rey impuso al general José López Domínguez como ministro de la Guerra. Sagasta presidió el Congreso de los Diputados.

El gobierno propuso un programa reformista ambicioso, incluyendo la creación de la Comisión de Reformas Sociales y la prohibición de castigos corporales a los antiguos esclavos en Cuba. Sin embargo, el gobierno no pudo sacar adelante la mayoría de sus propuestas.

El choque entre "fusionistas" e "izquierdistas" se produjo cuando el gobierno propuso la recuperación del sufragio universal y la reforma de la Constitución de 1876. Sagasta defendió la soberanía compartida rey/Cortes, pilar del régimen de la Restauración.

El gobierno perdió una votación sobre el sufragio universal, y Posada Herrera tuvo que dimitir. El rey Alfonso XII llamó a formar gobierno al líder del Partido Conservador, Cánovas del Castillo, como castigo a la desunión de los liberales.

Casi todos los miembros de la Izquierda Dinástica se integrarían en el partido de Sagasta. Las elecciones de 1884 fueron clave. En junio de 1885, la mayoría de la Izquierda Dinástica se unió al Partido Liberal de Sagasta. El Partido Liberal unido estaba de nuevo en condiciones de exigir el poder.

El segundo gobierno conservador de Cánovas (1884-1885)

En enero de 1884, Cánovas del Castillo formó gobierno. Francisco Romero Robledo volvió a ocupar la cartera de Gobernación.

Una novedad importante fue la presencia del "neocatólico" Alejandro Pidal y Mon como ministro de Fomento, por deseo del rey. Pidal y Mon había defendido la unidad católica, pero había aceptado la legalidad vigente. Había fundado la Unión Católica en 1881, siguiendo la postura del papa León XIII.

La entrada de Pidal y Mon en el gobierno preocupó a liberales y republicanos. Temían una aplicación restrictiva del artículo 11 de la Constitución. Pidal y Mon aprobó un decreto que reconocía oficialmente la enseñanza de los colegios privados religiosos.

Las elecciones de abril de 1884, de nuevo por sufragio censitario, dieron una amplia mayoría al Partido Liberal-Conservador. La política electoral de Romero Robledo provocó su salida del Gobierno al año siguiente.

La alianza de los conservadores con los católicos tuvo tensiones. En 1884, unas declaraciones de Pidal y Mon sobre el Reino de Italia causaron un problema diplomático. Poco después, en octubre, hubo un incidente con el discurso inaugural de un catedrático masón y republicano, Miguel Morayta, que cuestionó la fiabilidad de la Biblia.

La reacción de la Iglesia Católica fue inmediata. Varios obispos condenaron el liberalismo y las escuelas laicas. La prensa católica integrista pidió la salida de Pidal y Mon. La crisis acentuó la división de los católicos.

En la Navidad de 1884, un terremoto con epicentro en Granada asoló esta provincia y la de Málaga. Hubo centenares de muertos. El rey visitó la zona en enero de 1885, a pesar de su delicado estado de salud.

En marzo de 1885, se presentó directamente al rey Alfonso XII un Memorial de greuges (‘Memorial de agravios’). En él se denunciaban los tratados comerciales que amenazaban la industria catalana y las propuestas del Código Civil que ponían en peligro el derecho civil catalán. El rey se mostró cordial, pero el recibimiento en Madrid fue hostil.

A los problemas con los católicos y los "catalanistas" se sumó la crisis de las Carolinas en el verano de 1885. Alemania impugnó la soberanía española sobre las islas Carolinas. El gobierno español protestó enérgicamente.

La actuación alemana provocó una fuerte reacción popular. Hubo manifestaciones de protesta en varias ciudades. El canciller alemán Otto von Bismarck propuso que el papa León XIII actuara como mediador. El 22 de octubre, se reconoció la soberanía española sobre el archipiélago, siempre que España lo ocupara militar y administrativamente.

Coincidiendo con la crisis de las Carolinas, se extendió una epidemia de cólera. Esto provocó la dimisión del ministro de la Gobernación Francisco Romero Robledo por su equivocada política.

A pesar de su empeoramiento de salud, el rey visitó a los enfermos de cólera en Aranjuez. Lo hizo contra la prohibición del gobierno. El entusiasmo popular se desbordó al conocerse la noticia.

La epidemia de cólera puso en evidencia las deficiencias sanitarias de España, su bajo nivel científico y las enormes desigualdades sociales. También mostró el peso del catolicismo en España.

La muerte del rey Alfonso XII y el "Pacto de El Pardo"

A partir de agosto de 1885, la salud del rey fue un tema de conversación. Alfonso XII padecía tuberculosis y se encontraba cada vez más débil. Su "ajetreada vida nocturna" había agravado su enfermedad.

El 28 de septiembre de 1885, el médico del rey comunicó a Cánovas que al rey le quedaban pocas semanas de vida. El rey se trasladó al Palacio de El Pardo el 31 de octubre. El 23 de noviembre, el embajador alemán lo encontró muy débil. El rey le dijo: "He quemado la vela por los dos extremos". Falleció a las nueve menos cuarto de la mañana del 25 de noviembre.

La muerte del rey Alfonso XII causó una gran conmoción en el país. El féretro fue trasladado al Palacio Real y luego al Monasterio de El Escorial, donde fue enterrado.

La muerte del rey generó gran preocupación entre las élites políticas. Temían la regencia de la joven e inexperta esposa del rey, María Cristina de Habsburgo, que estaba embarazada. El gobierno temía un pronunciamiento republicano o un levantamiento carlista.

Ante esta situación, Cánovas decidió dimitir y aconsejar a la regente que llamara al gobierno a Sagasta. Cánovas comunicó su decisión al líder liberal. Este acuerdo, conocido como el "Pacto de El Pardo", se mantuvo en secreto. El 27 de noviembre por la noche, la regente María Cristina juró la Constitución ante el nuevo gobierno presidido por Sagasta.

La muerte del rey Alfonso XII y el acuerdo de 1885 marcaron la consolidación del régimen de la Restauración. El acceso al poder del partido liberal contribuyó a consolidar el sistema político.

La Iglesia Católica también apoyó la Regencia. El nuncio Rampolla hizo pública una declaración de apoyo, aplicando los principios de la encíclica Immortale Dei del papa León XIII.

Grupos políticos excluidos del sistema

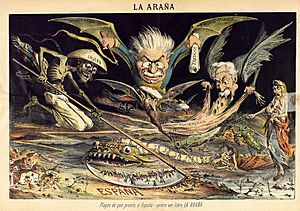

Para que el sistema político funcionara, los dos grandes partidos (el Partido Liberal-Conservador de Cánovas y el Partido Liberal-Fusionista de Sagasta) debían incluir todas las tendencias políticas. Quedaron "autoexcluidos" los que no aceptaban la monarquía constitucional (carlistas y republicanos) y los que rechazaban los principios de libertad y propiedad (socialistas y anarquistas).

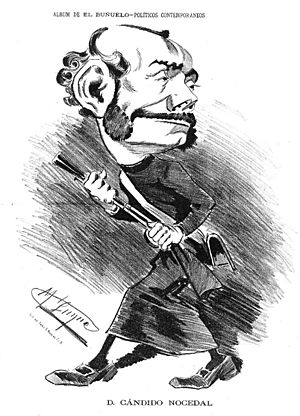

Los carlistas, con el pretendiente Carlos VII en el exilio, decidieron en 1878 abandonar la vía insurreccional. Cándido Nocedal fue nombrado su representante en España. Surgieron conflictos internos entre los partidarios y los opositores a la integración en el sistema. El Vaticano se desvinculó del carlismo.

Los republicanos estaban divididos en tres partidos. Discrepaban sobre el tipo de república (federal o unitaria) y la forma de lograr su retorno. Emilio Castelar era partidario de colaborar con el Partido Liberal-Fusionista. Manuel Ruiz Zorrilla defendía la vía insurreccional.

Entre 1875 y 1881, hubo muchas conspiraciones republicanas, pero ninguna tuvo éxito. A partir de 1881, algunos políticos republicanos se integraron en el régimen. El protagonismo de los militares aumentó.

Los anarquistas, hasta la apertura política de 1881, actuaron en la clandestinidad. En ese año, se fundó la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), que llegó a tener 60.000 afiliados. Su decadencia comenzó con el juicio de La Mano Negra.

El reducido núcleo socialista marxista español fundó el Partido Socialista Obrero Español en 1879. En 1888, se celebró su primer Congreso y nació el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT). El movimiento socialista seguía siendo muy minoritario.

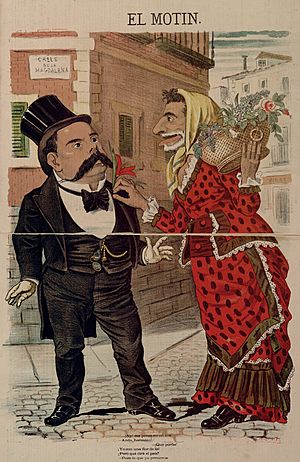

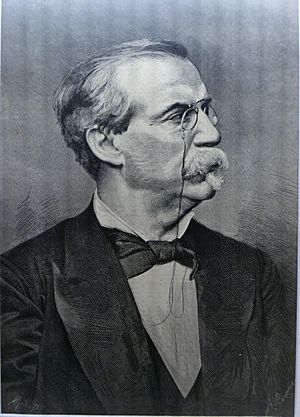

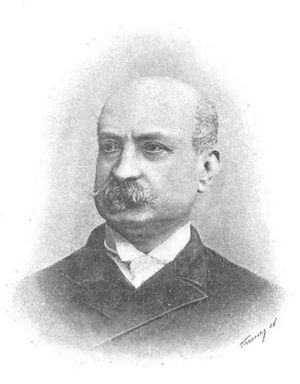

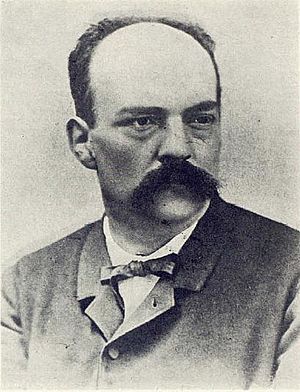

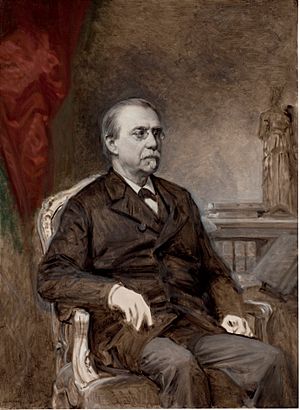

Galería de imágenes