Museo Nacional de Antropología (México) para niños

Datos para niños Museo Nacional de Antropología |

||

|---|---|---|

Fachada del Museo Nacional de Antropología

|

||

Logotipo del museo

|

||

| Ubicación | ||

| País | ||

| Entidad federativa | ||

| Alcaldía | ||

| Dirección | Paseo de la Reforma y Calzada Mahatma Gandhi s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec. 11560 | |

| Coordenadas | 19°25′34″N 99°11′10″O / 19.426111111111, -99.186111111111 | |

| Tipo y colecciones | ||

| Tipo | Museo arqueológico Museo etnográfico |

|

| Colecciones | Vestigios arqueológicos del poblamiento de América Arte de las Culturas de Aridoamérica Arte de las Culturas de Oasisamérica Arte precolombino de Mesoamérica Arte de los pueblos indígenas de México |

|

| Superficie | 45 000 m² (construcción) 15 326 m² (salas de exposición) |

|

| Historia y gestión | ||

| Creación | 9 de septiembre de 1910 (como Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía) | |

| Inauguración | 17 de septiembre de 1964 | |

| Otros nombres | Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía (1910-1940) | |

| Propietario | Secretaría de Cultura (México) | |

| Administrador | ||

| Director | Antonio Saborit | |

| Presidente | (del Patronato del Museo de Antropología) Madeleine Bremond Santa Cruz |

|

| Conservador | (Jefe del Departamento de Actualización y Conservación de Elementos Museográficos) Humberto Valentín González |

|

| Información del edificio | ||

| Construcción | 1963-1964 | |

| Arquitecto | Pedro Ramírez Vázquez Rafael Mijares |

|

| Información para visitantes | ||

| Visitantes | 2 millones (anual) | |

| Precio | $ 95 (admisión general) Entrada libre (mayores de 60 años, menores de 13 años, personas con discapacidad, profesores y estudiantes; domingos a nacionales y extranjeros) |

|

| Metro | ||

| Bus | ||

| Horario | 9-18 h (martes a domingo) | |

| Otros datos | Uso de cámara de video: $60 | |

| Sitio web oficial | ||

El Museo Nacional de Antropología (MNA) es uno de los museos más importantes de México y de toda América. Su propósito es mostrar el increíble legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica. También presenta la gran diversidad de culturas indígenas que existen hoy en el país.

El edificio actual del MNA fue construido entre 1963 y 1964. Se encuentra en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez con la ayuda de los arquitectos Rafael Mijares y Jorge Campuzano. El presidente Adolfo López Mateos lo inauguró el 17 de septiembre de 1964.

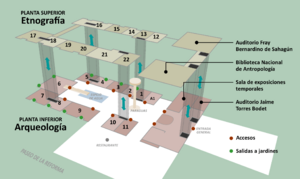

Hoy en día, el MNA tiene 22 salas de exposición permanente. También cuenta con dos salas para exposiciones temporales y tres auditorios. Dentro del museo se encuentra la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

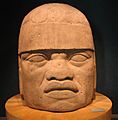

La colección del Museo Nacional de Antropología incluye muchas piezas arqueológicas y etnográficas. Estas provienen de diferentes partes de México. Algunas de las piezas más famosas son la Piedra del Sol, que es el corazón del museo. También verás las enormes cabezas de la cultura olmeca. Hay esculturas teotihuacanas dedicadas a los dioses del agua. La tumba de Pakal, las ofrendas de Monte Albán y las estelas de Xochicalco son otras piezas destacadas. Un atlante tolteca de Tollan-Xicocotitlan y el Monolito de Tláloc también forman parte de la colección. Este monolito gigante cuida la entrada del museo.

El MNA es un lugar muy visitado en México. Cada año, más de dos millones de personas lo visitan. Es uno de los museos más grandes del continente. En 2025, el museo recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Contenido

- Historia del Museo Nacional de Antropología

- ¿Qué hace el Museo Nacional de Antropología?

- La arquitectura del Museo

- El Archivo Histórico del Museo

- El Laboratorio de Conservación

- Explorando las Salas del Museo

- Sala 1: Introducción a la Antropología

- Sala 2: Poblamiento de América

- Sala 3: Preclásico en el Altiplano Central

- Sala 4: Teotihuacán

- Sala 5: Los Toltecas y el Epiclásico

- Sala 6: Mexicas

- Sala 7: Culturas de Oaxaca

- Sala 8: Culturas de la Costa del Golfo de México

- Sala 9: Maya

- Sala 10: Culturas de Occidente

- Sala 11: Norte

- Sala 12: Pueblos Originarios

- Sala 13: Gran Nayar

- Sala 14: Puréecherio

- Sala 15: Otopame

- Sala 16: Sierra de Puebla

- Sala 17: Oaxaca: Pueblos Originarios del Sur

- Sala 18: Costa del Golfo: Huasteca y Totonacapan

- Sala 19: Pueblos Mayas de la Planicie y las Selvas

- Sala 20: Pueblos Mayas de las Montañas

- Sala 21: El Noroeste: Sierras, Desiertos y Valles

- Sala 22: Los Nahuas

- Exposiciones Permanentes

- Exposiciones Temporales

- Cursos

- Véase también

Historia del Museo Nacional de Antropología

Desde hace mucho tiempo, incluso antes de la llegada de los españoles, los antiguos pueblos de México ya se interesaban por las civilizaciones pasadas. Por ejemplo, los nahuas visitaban sitios arqueológicos y pirámides. Allí encontraban objetos, estatuillas y máscaras. A veces, las transformaban o las usaban de nuevo.

A finales del siglo XVIII, documentos importantes de Lorenzo Boturini fueron guardados en la Real y Pontificia Universidad de México. Allí también se colocaron las esculturas de la Coatlicue y la Piedra del Sol. Esto marcó el inicio de la idea de tener museos en México.

El 25 de agosto de 1790, se abrió el primer Gabinete de Historia Natural de México. Fue creado por el botánico José Longinos Martínez. En ese tiempo, surgió la idea de formar un grupo para proteger los monumentos históricos.

Después de la Independencia de México, el país recibió visitas de científicos famosos. Uno de ellos fue Alejandro de Humboldt, quien mostró el valor de los monumentos prehispánicos. En 1825, el ministro Lucas Alamán propuso crear un museo. Quería evitar que las antigüedades culturales de México se perdieran. Así, el presidente Guadalupe Victoria fundó el Museo Nacional Mexicano. Este museo reunió piezas históricas, antropológicas, arqueológicas y etnográficas.

Al principio, el Museo se ubicó en un salón de la Real y Pontificia Universidad de México. Su colección creció con donaciones de personas y piezas arqueológicas. Muchas de estas piezas se encontraron en la plaza Mayor de la Ciudad de México. La colección también incluyó códices y documentos de Lorenzo Boturini. Seis años después, el museo se dividió en tres áreas: antigüedades, historia natural y jardín botánico.

En 1865, el emperador Maximiliano de Habsburgo ordenó trasladar el Museo. Se mudó a un edificio en la calle de Moneda 13, donde antes estaba la Casa de Moneda. En 1906, las colecciones crecieron tanto que Justo Sierra decidió dividirlas. Las colecciones de historia natural se trasladaron al edificio del Chopo. Este fue el origen del Museo de Historia Natural.

El museo pasó a llamarse Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Fue reabierto el 9 de septiembre de 1910, con la presencia del presidente Porfirio Díaz. Para 1924, el museo tenía 52 mil objetos y había recibido a más de 250 mil visitantes. Se le consideró uno de los museos más interesantes y prestigiosos del mundo.

El 13 de diciembre de 1940, las colecciones de historia se trasladaron al Castillo de Chapultepec. Este lugar es ahora el Museo Nacional de Historia. Las piezas arqueológicas se quedaron en la Casa de Moneda. El museo cambió su nombre al actual: Museo Nacional de Antropología.

La construcción del museo actual comenzó en febrero de 1963. El proyecto fue coordinado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Los arquitectos Rafael Mijares y Jorge Campuzano lo ayudaron. Para la inauguración, la Secretaría de Educación Pública (SEP) encargó una pieza musical. El compositor Carlos Chávez creó "Resonancias", que se estrenó el mismo día. La construcción duró 19 meses. El 17 de septiembre de 1964, el presidente Adolfo López Mateos lo inauguró. Él dijo que el museo honra las culturas prehispánicas de México.

¿Qué hace el Museo Nacional de Antropología?

El Museo Nacional de Antropología tiene objetivos muy importantes:

- Difundir la cultura: Muestra la cultura prehispánica y la de los pueblos originarios actuales. Lo hace a través de sus piezas arqueológicas y etnográficas.

- Educar sobre antropología: Ofrece información fácil de entender sobre la antropología en México. Esto se logra con exhibiciones, conferencias y visitas guiadas.

- Conservar el patrimonio: Se encarga de cuidar, registrar y restaurar las colecciones. Estas son algunas de las más valiosas de México y del mundo.

- Enriquecer el conocimiento: Contribuye al conocimiento cultural de México. Lo hace investigando, publicando y difundiendo estudios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La arquitectura del Museo

Al principio, el museo estaba en la antigua Casa de Moneda de México. Pero el presidente Adolfo López Mateos decidió construir un nuevo edificio. Este se ubicó en un terreno triangular en el Bosque de Chapultepec.

Jaime Torres Bodet, entonces secretario de Educación Pública, encargó el diseño. El arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez dirigió el proyecto. Fue ayudado por Ricardo de Robina, Rafael Mijares y Jorge Campuzano Fernández.

El museo se inauguró el 17 de septiembre de 1964. Esto fue parte de un programa nacional de museos. Al mismo tiempo, se inauguró el Museo de Arte Moderno.

El diseño del museo consideró la organización social, el arte, la religión, las matemáticas, la astronomía y la ingeniería de las culturas antiguas.

Cómo se diseñó el Museo

El museo tiene 45 mil metros cuadrados de construcción. De estos, 30 mil son para las exhibiciones. El resto se usa para áreas académicas, la biblioteca, talleres de restauración y almacenes. El terreno total es de casi 8 hectáreas. Tiene 23 salas y grandes áreas al aire libre. Estas incluyen el patio central y la plaza de acceso.

La idea principal era que el edificio se integrara con los jardines. La arquitectura no debía ser más importante que el contenido. Su diseño se inspiró en la arquitectura maya, que se mezcla con la naturaleza.

El edificio tiene una entrada principal de cristal. Esta conecta con un gran vestíbulo de 45 metros de ancho.

El patio central se inspiró en la ciudad de Uxmal. El estanque en el patio, frente a la sala Mexica, representa los lagos de esa cultura. La sala y el estanque se unen por una plataforma de mármol blanco. En ella se representan los cuatro elementos: agua, tierra, viento (simbolizado por una escultura de caracol) y fuego.

Para que la gente pudiera moverse libremente en el patio durante las lluvias, se construyó un gran paraguas. Este cubre una superficie de 84 por 54 metros. Su estructura es de concreto y está decorada con una escultura de bronce de José Chávez Morado.

La celosía (una especie de reja decorativa) en la planta alta fue diseñada por Manuel Felgueréz. Representa una serpiente con formas geométricas en aluminio. Esto le da un toque especial a la planta alta, contrastando con la planta baja.

Al principio, se pensó en colocar una gran estela maya en la entrada. Pero como era de piedra caliza, se dañaría con el clima y la contaminación. Al final, se trajo el Monolito de Tláloc desde Coatlinchán.

La construcción del edificio

El museo se construyó con dos sistemas: estructura de acero y de concreto. La parte frontal tiene una estructura de acero. Esta se fabricó y luego se armó en el lugar. Al mismo tiempo, se construyó la estructura de concreto.

La construcción duró 19 meses. Seis meses fueron para la estructura y 13 para las áreas exteriores y la instalación de las colecciones.

Según el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el costo total fue de 160 millones de pesos. Esto incluyó los salarios del personal.

El Archivo Histórico del Museo

El Archivo Histórico del MNA se encarga de guardar, cuidar y restaurar los documentos históricos del museo. Su objetivo es apoyar la investigación académica. Contiene materiales impresos, manuscritos y publicaciones.

Orígenes del Archivo Histórico

Los documentos de los primeros años del museo (desde 1964) se guardaban en cajas. Algunos se quedaron en la antigua sede o se repartieron a otras instituciones. Por eso, solo se conservó el 10% de la documentación original. Esta permaneció sin organizar por veinte años.

En 1984, el director del museo, Mario Vázquez, propuso organizar el archivo. María Trinidad Lahirigoyen se encargó de ello. Un año después, bajo la dirección de Marcia Castro, Lahirigoyen comenzó a clasificar los documentos. El director Roberto García Moll creó un espacio especial para el archivo dentro del museo.

El Laboratorio de Conservación

El Laboratorio de Conservación se dedica a cuidar y restaurar las piezas del museo. Entre 2009 y 2013, este lugar se transformó en un laboratorio. Ahora puede atender todas las colecciones de manera completa.

También crean planes y proyectos para asegurar que el patrimonio cultural se conserve e investigue. Documentan cómo se hicieron los objetos y su estado de conservación. Luego, proponen cómo restaurarlos. Los especialistas realizan conservación preventiva, investigación científica y restauraciones directas. Trabajan con las áreas de museografía y curaduría para mejorar las exhibiciones.

Este laboratorio trabaja con colecciones de arqueología, etnografía, el archivo histórico, arte moderno y elementos arquitectónicos. Su misión es estar al día en la investigación de materiales. Colaboran con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales.

Algunos proyectos importantes de conservación y restauración incluyen: la máscara funeraria de Pakal, la Ofrenda 4 de La Venta, el Monolito de Tláloc y el huipil de La Malinche.

Explorando las Salas del Museo

El Museo Nacional de Antropología (MNA) tiene 24 salas de exhibición. De estas, 23 son permanentes y una es para exposiciones temporales. A veces, estas exposiciones traen piezas de otros museos del mundo.

Las salas permanentes están en dos pisos del edificio. En la planta baja, se encuentran las salas dedicadas a la antropología y a las culturas prehispánicas de México. Estas van desde el Poblamiento de América hasta el Período Posclásico mesoamericano.

En el segundo piso, hay 11 salas de etnografía. Aquí se muestran objetos de la vida diaria de los pueblos indígenas actuales de México. Desde 2020, las salas etnográficas están siendo renovadas. En 2024, se abrieron dos nuevos espacios: la Sala de Textiles y la Sala de Fiestas. Juntas, exhiben más de 1,300 piezas. El 7 de enero de 2025, se abrieron otras tres salas renovadas. Estas se enfocan en Historias, identidades y resistencia; Pueblos, lenguas y territorios; y Maíces, milpas, la tierra y el alimento. En total, las salas etnográficas tienen cerca de 6,000 objetos.

Las salas de arqueología están alrededor del patio central, donde está el estanque. Están organizadas en orden cronológico, empezando por la derecha hasta la sala Mexica. A partir de la sala de las culturas de Oaxaca, el orden es geográfico. La sala de culturas del norte se dedica a los pueblos de Aridoamérica, una región al norte de Mesoamérica.

Sala 1: Introducción a la Antropología

Esta sala es una introducción a la Antropología. Antes, explicaba las cuatro ramas de la antropología. Ahora, se enfoca en la evolución y diversidad del ser humano. También muestra cómo se relaciona el ser humano con el medio ambiente. Aquí, los visitantes aprenden sobre el proceso que llevó a los antropoides a convertirse en humanos.

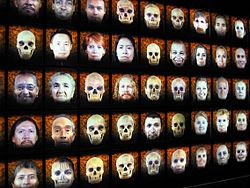

En esta sala, verás una reproducción del esqueleto de Lucy. Lucy es un famoso fósil de Australopithecus afarensis, descubierto en 1974. Al final de la sala, hay un mosaico de hologramas con rostros de personas de todo el mundo. También puedes ver la forma de los cráneos de las personas de esas regiones.

Sala 2: Poblamiento de América

Esta sala de arqueología explora cómo llegaron los primeros humanos a América. Fue renovada entre 1998 y 2000. Antes se llamaba "Orígenes" y se centraba en la evolución de las culturas indígenas americanas.

La sala "Poblamiento de América" sigue la teoría del poblamiento temprano de América. Esta teoría dice que las migraciones a través del estrecho de Bering ocurrieron hace unos 40,000 años. Por eso, la sala muestra que los humanos estuvieron en México hace unos 30,000 años.

En esta sala, hay maquetas que muestran cómo vivían los primeros cazadores y recolectores en lo que hoy es México. También se explica cómo se desarrollaron los pueblos mesoamericanos. Esto incluye la creación de herramientas de piedra, la domesticación de plantas como la calabaza y el maíz. También se muestra cómo se volvieron sedentarios y descubrieron la alfarería. La sala tiene una colección de puntas de lanza de diferentes materiales y lugares.

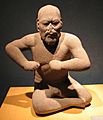

Sala 3: Preclásico en el Altiplano Central

La tercera sala del museo se dedica a los pueblos que vivieron en el Eje Neovolcánico y sus alrededores. Esto fue durante los primeros siglos de la civilización mesoamericana, en el Período Preclásico mesoamericano. Aquí se exhiben objetos creados entre el siglo XIII a. C. y el siglo I d. C..

Las piezas de esta sala provienen de sitios como Zohapilco, Tlapacoya, Tlatilco (en el estado de México), Cuicuilco y Copilco (en la Ciudad de México).

Estas piezas muestran cómo evolucionaron las culturas del centro de México durante el Preclásico. Fue el período más largo de la historia mesoamericana. Durante este tiempo, los pueblos desarrollaron sus características y sus redes de comercio. Las piezas del altiplano central muestran la importancia del contacto con las regiones más avanzadas: el Occidente y la región olmeca. Por ejemplo, la cerámica de Tlatilco es similar a la de El Opeño. Tlatilco también recibió una fuerte influencia olmeca, como se ve en la pieza El Acróbata. Las piezas de Cuicuilco muestran una influencia de los pueblos de Occidente.

Sala 4: Teotihuacán

La cuarta sala del museo está dedicada a Teotihuacán. Este es uno de los sitios arqueológicos más grandes e importantes de América. Fue construido durante más de 651 años, desde el Preclásico tardío (100-200 a.C.) hasta el Clásico temprano (650 d.C.). Las pirámides del Sol y la Luna, la Pirámide de la Serpiente Emplumada y la Calzada de los Muertos son los edificios principales. Sirvieron para orientar y construir la ciudad.

Su arquitectura es extraordinaria, con una distribución simétrica. Fue planeada según el paisaje del valle y su visión del cosmos. Era un lugar mágico que conectaba a los humanos con el universo. Las construcciones muestran el gran poder del gobierno sobre la población. Su influencia llegó a otras regiones, desde el Occidente de México hasta Centroamérica. Se calcula que más de 100,000 personas vivieron en la ciudad en su época de mayor esplendor (400-600 d.C.). La ciudad cubría unos 25 kilómetros cuadrados. El gobierno teotihuacano tenía un sistema político que permitía una sociedad organizada. Estaba dividida en diferentes grupos que trabajaban en la producción. Había sacerdotes, artesanos, constructores, agricultores y comerciantes. El poder económico se basaba en la producción de cerámica y el control de los yacimientos de obsidiana. También se elaboraban objetos de basalto y andesita. Estos eran utilitarios o decorativos, con símbolos religiosos y políticos. También se usaban "piedras verdes" con gran valor simbólico. Se encontraron objetos de conchas de moluscos y huesos de animales y humanos. La pintura mural muestra la visión del mundo y las jerarquías sociales. Las imágenes muestran rituales con animales y humanos ricamente vestidos. Todo esto indica que Teotihuacán era una sociedad muy organizada y diversa.

En la sala, verás ejemplos de la cultura teotihuacana. Hay incensarios, reproducciones de murales y cerámica. También hay una reproducción de parte de la fachada del Templo de las Serpientes Emplumadas.

-

Disco de Mictlantecuhtli

-

Mascarón de Tláloc

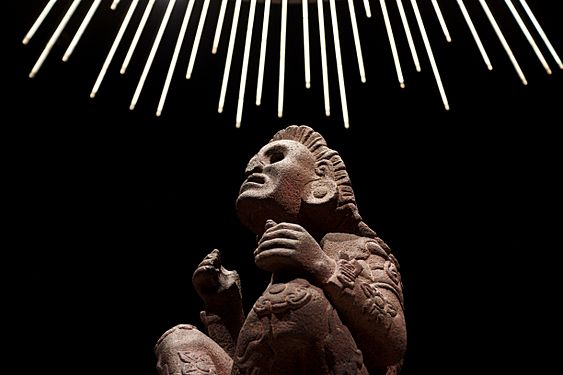

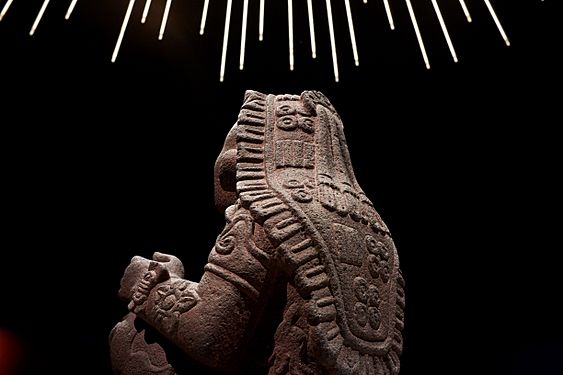

Sala 5: Los Toltecas y el Epiclásico

Después de la caída de Teotihuacán, surgieron nuevas ciudades. Entre ellas destacan Cacaxtla (Tlaxcala), Xochicalco (Morelos) y Tula (Hidalgo), capital de los toltecas. La lucha por controlar las antiguas rutas comerciales de Teotihuacán creó un ambiente de conflicto. Esto se ve en el diseño de las nuevas ciudades y en su arte. La mayoría de estas ciudades tenían poblaciones diversas.

La sala te recibe con reproducciones de las famosas pinturas murales de Cacaxtla. Estas obras muestran la mezcla de diferentes grupos étnicos en ese lugar. Los símbolos en los murales combinan elementos teotihuacanos, mayas y zapotecos. Luego, verás piezas de Xochicalco, famoso por su pirámide de la Serpiente Emplumada, cuya reproducción está en la sala.

El tema central de la sala es la cultura tolteca. Este pueblo llegó al Altiplano Central hacia el siglo X d. C.. Los documentos antiguos describen a los toltecas como grandes artistas. Eran expertos en artes plásticas, metal, plumas y piedra. Su ciudad, Tula, era considerada una réplica de la mítica Tollan. Los toltecas, de origen chichimeca, adoptaron rápidamente la cultura mesoamericana.

Entre sus características culturales, destacan:

- El tzompantli: una estructura para exhibir cráneos.

- El chac mool: una escultura de una figura semirecostada con un cuenco en el pecho para ofrendas.

- Columnas en forma de serpientes emplumadas.

- Lápidas con animales devorando corazones.

- Los famosos "atlantes" y portaestandartes.

Los toltecas se convirtieron en uno de los pueblos más importantes de Mesoamérica. Dominaron gran parte del Centro de México. Su influencia llegó a lugares lejanos como Chichén Itzá y la costa del Pacífico. Esto les permitió controlar el comercio de cerámica y obsidiana.

Entre las piezas más importantes de esta sección, se encuentran: un "Atlante", la reproducción del templo de Tlahuizcalpantecuhtli con lápidas originales, una coraza de concha, un chac mool, y ejemplos de cerámica.

-

Reproducción del Mural del Hombre-Jaguar en Cacaxtla

-

Reproducción del Mural del Hombre-Pájaro en Cacaxtla

-

Coraza de Tula

Sala 6: Mexicas

Esta sala muestra el gran poder de la cultura Mexica durante el periodo Posclásico tardío (1250-1521 d.C.). Los mexicas fueron un pueblo guerrero que llegó a la Cuenca de México a mediados del siglo XIV. Venían de la mítica ciudad de Aztlán. Después de un largo viaje, se establecieron en una pequeña isla en el lago de Texcoco. Esta isla pertenecía al señorío de Azcapotzalco, el más poderoso en ese momento.

Por muchos años, los mexicas estuvieron bajo el control de los tepanecas de Azcapotzalco. Pero después de una guerra, lograron liberarse. Poco a poco, se convirtieron en el poder político más importante de la Cuenca. Junto con sus aliados, Texcoco y Tlacopan, formaron la Triple Alianza. Con este sistema, controlaron gran parte de Mesoamérica a través de conquistas. El objetivo principal de los mexicas no era solo dominar territorios. Buscaban obtener tributos, acceder a recursos naturales, organizar el comercio y controlar mercados importantes.

En la sala, verás magníficas esculturas grandes como la Coatlicue y la Piedra del Sol. También hay un Cuauhxicalli en forma de felino y la Piedra de Tízoc. Además, hay piezas de piedra más pequeñas, pero con un trabajo excepcional, como una vasija de obsidiana en forma de mono.

-

Modelo a escala de La Gran Tenochtitlán

-

Aros del Juego de Pelota

-

Reproducción del Códice Borbónico

-

Reproducción del Penacho de Moctezuma

Sala 7: Culturas de Oaxaca

Los zapotecos y los mixtecos son grupos étnicos que vivieron y viven en el actual estado de Oaxaca. Ellos dirigieron esta compleja área multicultural en diferentes momentos. Monte Albán, la capital de los zapotecos, fue construida en la cima de un cerro. Esto fue alrededor del 500 a.C. Se ubicó estratégicamente donde se unen los valles centrales de Oaxaca. Entre los primeros edificios, destaca el Edificio “L”. En él se colocaron lápidas con figuras conocidas como "danzantes". Estas figuras representan prisioneros de guerra, mostrando el poder militar de la ciudad. Otro monumento que muestra las conquistas de Monte Albán son las lápidas del Edificio "J". Este edificio es especial por su orientación diferente y su forma. En la capital zapoteca, se ve la habilidad de sus arquitectos en edificios civiles y religiosos, templos, tumbas y juegos de pelota. Los zapotecos también desarrollaron la escritura muy temprano.

Los objetos de cerámica son muy importantes por su belleza y variedad. Destacan las urnas que se colocaban en las ofrendas funerarias. En estos objetos se representaban dioses, personas importantes y animales. La relación con Teotihuacán se ve en diferentes objetos de cerámica. También hay un dintel tallado en piedra de Monte Albán. Este muestra una procesión de personajes teotihuacanos acercándose al gobernante de Monte Albán.

La arquitectura funeraria era muy importante en Monte Albán. Las tumbas variaban en forma, decoración y contenido según la época. En la sala, puedes ver una reproducción de la tumba 104. Esta destaca por su fachada que recuerda la arquitectura de la ciudad. Sus paredes estaban pintadas con imágenes de dioses y personajes.

La sala también muestra el desarrollo cultural de los mixtecos. Este pueblo tuvo una mayor presencia durante el periodo Posclásico (850-1521 d.C.). Su historia y visión del mundo se pueden conocer a través de los códices que crearon. Se exhiben cuatro facsímiles: Selden, Vindobonensis, Nuttal y Colombino. Entre las piezas más destacadas, está la cerámica policroma y la tipo "códice", una de las más bellas de Mesoamérica.

Los mixtecos eran hábiles en el trabajo de objetos pequeños. Tallaron con elegancia escenas religiosas en huesos de humanos y animales. En estas piezas delicadas se ve su estilo "códice".

Mención especial merece su trabajo en metalurgia y orfebrería. Destacan por su habilidad técnica, especialmente con la técnica de "cera perdida". Con ella, crearon piezas finas y delicadas que usaban las clases dominantes como símbolos de poder. Los mixtecos son considerados los orfebres más importantes del México prehispánico. Crearon un estilo refinado que se extendió por toda Mesoamérica. En la sala, puedes ver objetos de oro de diferentes zonas mixtecas. En el jardín, hay una reproducción de la Tumba 7 de Monte Albán. Contiene reproducciones del famoso "Tesoro de la Tumba 7". Los originales se exhiben en el Museo Regional de Oaxaca.

-

Reproducción de la Tumba 105 de Monte Albán

-

Plato de Zaachila

Sala 8: Culturas de la Costa del Golfo de México

La Costa del Golfo fue una gran región que abarcó los actuales estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. Se divide en tres áreas culturales: la zona olmeca, el norte-centro de Veracruz y la Huasteca.

Durante el Preclásico medio, se desarrolló la cultura olmeca. Se caracterizó por grandes esculturas de piedra, como las cabezas colosales. También usaban jade en objetos ceremoniales. Su arte tenía símbolos distintivos relacionados con el jaguar. Estos rasgos ayudaron a los expertos a identificar el estilo olmeca. Su influencia se extendió a otras regiones, como el centro de México y Oaxaca. Estudios recientes sugieren que los habitantes de San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes hablaban lenguas mixe-zoque.

En la sección olmeca de la sala, se exhiben dos Cabezas Colosales. También hay objetos de piedra verde, cerámica y madera, como los bustos de El Manatí, Veracruz.

Desde el Preclásico tardío (400 a.C.-200 d.C.) y durante el Clásico (200-900 d.C.), el Centro-norte de Veracruz tuvo más población. Sitios como Remojadas, El Zapotal y El Tajín (que tuvo su auge desde el 900 d.C.) crecieron. De esta época, destacan las figurillas conocidas como “Caritas sonrientes”. También se desarrolló el conjunto “yugo-palma-hacha”. Estos objetos de piedra se relacionan con el juego de pelota y ritos funerarios.

La última parte de la sala muestra la cultura huasteca. Esta tuvo mayor presencia a finales del Clásico y durante el Posclásico (900-1521 d.C.). La Huasteca es un territorio con mucha variedad geográfica. Abarca el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas y partes de San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Las esculturas huastecas son distintivas. Se hacían en lajas de piedra arenisca, representando deidades. Los huastecos también trabajaron conchas, creando objetos finos. Destacan los pectorales con escenas históricas y mitológicas.

-

Cabeza colosal 6 de San Lorenzo

-

Ofrenda 4 de La Venta

-

Reproducción de la escultura de Mictlantecuhtli en El Zapotal

-

Reproducción del relieve del juego de pelota sur de El Tajin

Sala 9: Maya

La cultura maya fue una de las más importantes de la antigua Mesoamérica. Se extendió por un gran territorio. Este incluye los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También abarca Guatemala, Belice, Honduras y parte de El Salvador. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura complejo y un calendario muy preciso. Crearon algunas de las obras de arte más hermosas del pasado prehispánico.

Los mayas tuvieron un desarrollo cultural muy largo, que comenzó alrededor del año 2000 a.C. (inicio del periodo Preclásico). Hacia el 1500 a.C., en la costa del Pacífico de Chiapas, surgió el estilo Izapa. Algunas de sus características fueron adoptadas por los mayas. Un ejemplo es el conjunto altar-estela, que se ve al inicio de la sala. También se crearon símbolos que fueron comunes durante el periodo Clásico (200-900 d.C.).

Un aspecto importante de estos grupos fue su compleja organización social. Esto se refleja en sus objetos, como se observa en varias piezas de esta sala.

La sala comienza con una pirámide social esquemática. Está hecha con figurillas de cerámica encontradas en la Isla de Jaina, Campeche. Las ciudades mayas importantes tenían un líder llamado k’uhul ajaw (Señor sagrado). Este líder solía heredar el poder. Debajo de él, había un grupo de servidores públicos. Incluían guerreros, sacerdotes, administradores, comerciantes, artistas y arquitectos. Todos ellos formaban parte de la nobleza y las familias reales. Eran sostenidos por un gran grupo de campesinos y artesanos. Estos dedicaban su tiempo a producir alimentos y objetos para la vida diaria.

Muchas de las obras de arte en monumentos esculpidos tenían un propósito político. En estelas, dinteles y vasijas, los gobernantes eran representados. Se les mostraba realizando rituales, bailes o como guerreros sometiendo prisioneros. Así, mostraban su poder real con atuendos elaborados. Estos incluían tocados de plumas, barras ceremoniales, cetros y joyas. Algunos gobernantes fueron tan poderosos que su influencia duró después de su muerte. Un ejemplo es la tumba del señor sagrado de Palenque, K’ihnich Janaab’ Pakal. Fue descubierta en 1952 por el arqueólogo Alberto Ruz. El gobernante fue enterrado en un sarcófago de piedra. En su tapa, se representaron escenas del mito de la muerte y resurrección del dios del maíz. En la tumba de K’ihnich Janaab’ Pakal, se encontró una rica ofrenda de jadeíta. Destaca una máscara que cubría su rostro. Esta ofrenda y la construcción del templo muestran el poder de los gobernantes mayas. Puedes verlas en esta sala.

-

Relieve de Toniná

-

Cerámica de la isla de Jaina

-

Dintel 26 de Yaxchilán

-

Estela 51 de Calakmul

-

Disco de Chinkultik

-

Reproducción de la Tumba de Pakal

-

Máscara de Pakal

-

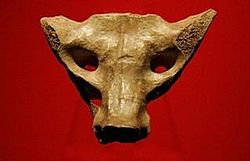

Mascarón de Chaac

-

Chac mool de Chichen Itza

-

Reproducción de la estructura de Hochob

Sala 10: Culturas de Occidente

El Occidente de Mesoamérica abarcó los actuales estados de Guerrero, Michoacán, Nayarit, Colima, Jalisco, partes de Guanajuato y el sur de Sinaloa.

Durante el periodo Clásico, fue importante la tradición de las Tumbas de Tiro. Estas eran propias de Colima, Nayarit y Jalisco. Las Tumbas de Tiro eran lugares funerarios. Se excavaban en el suelo con una o más cámaras. Se accedía a ellas por un túnel cilíndrico de 2 a 16 metros de profundidad. En ellas se depositaban ricas ofrendas de objetos de barro. La calidad de estas piezas cerámicas ha hecho que las Tumbas de Tiro sean muy buscadas.

El recorrido comienza con los ejemplos más antiguos de cerámica. Estos son de estilo Capacha y El Opeño. Luego, se exponen figuras, vasijas y otros objetos de Colima, Jalisco y Nayarit. Están divididos por temas como vida cotidiana, fauna, flora e indumentaria. Los artesanos de esta región eran muy detallistas. Sus representaciones de animales, plantas y frutos son muy realistas. De Nayarit, destacan las maquetas de casas que muestran las actividades diarias de la gente. Hay una sección dedicada a la cultura Chupícuaro de la región del Bajío.

También del periodo Clásico, pero de Guerrero, se exponen piezas de la tradición Mezcala. Esta se caracterizó por máscaras de piedra verde con rasgos muy simples.

El Posclásico está representado por piezas de la cultura tarasca. Ellos vivieron en la zona de lagos de Michoacán. Llegaron al principio del periodo y fundaron un gran estado en sitios como Tzitzuntzan, Pátzcuaro e Ihuatzio. La cerámica y los objetos de metal, especialmente de cobre, son los más importantes. También destaca una escultura de un chacmool y un trono en forma de coyote del sitio de Ihuatzio.

Sala 11: Norte

La Sala de las Culturas del Norte de México abarca una gran extensión geográfica. Incluye el norte del Altiplano Central y parte del Bajío (Querétaro y Guanajuato). También todos los estados del centro-norte (San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Durango). Además, cubre los estados del norte: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, norte de Tamaulipas y la península de Baja California. Esto significa que cubre dos terceras partes del territorio nacional. Entre las colecciones, hay piezas del suroeste de Estados Unidos, que hasta 1847 era parte de México.

Cronológicamente, la sala abarca desde hace unos 2 mil años a.C. hasta la época de la Conquista. Por lo tanto, las colecciones son muy variadas. Provienen de un espacio geográfico muy amplio y de periodos históricos muy diferentes.

La primera sección se dedica a los cazadores-recolectores. Aunque son los menos representados, ocuparon la mayor parte del norte de México por mucho tiempo. Destacan materiales de la Cueva de la Candelaria en Coahuila. De allí viene la colección de textiles prehispánicos más importante del norte de México (c. 1205 d.C.). También hay objetos de Baja California (c. 2000 a.C. – 1400 d.C.) y una reproducción de pinturas rupestres de estilo gran mural (c. 2000 a.C.).

La segunda sección se dedica a las sociedades sedentarias de tradición mesoamericana. Estas colonizaron Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí en los primeros siglos de nuestra era. Las colecciones del Bajío muestran una clara influencia de las tradiciones Chupícuaro y teotihuacana. En los objetos de la Sierra Gorda queretana y de Río Verde, San Luis Potosí, se nota una clara influencia huasteca del Clásico (200-900 d.C.).

La tercera sección se dedica a las sociedades prehispánicas más avanzadas de Zacatecas y Durango. Destaca la cultura Chalchihuites, que fue el avance más al norte de las sociedades agrícolas mesoamericanas. La rama de Zacatecas es más antigua (c. 300-950 d.C.). La rama de Durango es más reciente (c. 900-1350 d.C.).

La siguiente sección se dedica a Paquimé y la cultura Casas Grandes. Esta fue la tradición más desarrollada de Chihuahua. Mezcló elementos mesoamericanos y de las culturas prehispánicas del suroeste de Estados Unidos. Su mayor desarrollo fue entre 1100 y 1400 d.C.

En la última sección, se exhibe la colección del suroeste de Estados Unidos. Pertenece a tres tradiciones culturales principales: mogollón, hohokam y anazasi. La antigüedad de esta colección es muy variada (c. 200-1600 d.C.). Es importante destacar que estas tradiciones son un antecedente fundamental de la cultura Casas Grandes.

Sala 12: Pueblos Originarios

Esta sala muestra a los pueblos indígenas actuales de México. Abarca aspectos de su visión del mundo, religión, economía, ceremonias, danzas y rituales. También se expone su culto a los ancestros, organización social y vida diaria.

La sala presenta la vida cotidiana de los habitantes indígenas de diversas culturas de nuestro país. Lo hace a través de sus herramientas y actividades. Se muestran agricultores, chinamperos, recolectores, cazadores, constructores y artesanos.

Sala 13: Gran Nayar

Esta sala exhibe las culturas de los Coras (nayarite), Huicholes (wixaritari), Tepehuanes del sur (o'dam), Nahuas (mexicaneros) y Mestizos. Estos grupos son predominantes en el Gran Nayar. Es una región montañosa que incluye partes de Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Las culturas aquí presentadas se distinguen por expresar su visión del mundo artísticamente. Lo hacen en objetos como cuadros de estambre y objetos de poder.

El recorrido de esta sala comienza en San Blas. Según la mitología, los dioses emergieron del mar allí. Para los nayares, el origen de todos los seres vivos está "abajo en el poniente", es decir, el Océano Pacífico. Pero como el mundo estaba oscuro, los antepasados decidieron salir del mar para buscar el amanecer.

Sala 14: Puréecherio

La palabra «puréecherio» incluye la tierra, la familia, los ancestros, los pueblos, la comunidad, la tradición y "el costumbre". Este último es todo lo propio de los purépechas. Esta sala muestra a los purépechas. Esta etnia sigue practicando actividades ancestrales como la pesca, la caza, la agricultura y sus celebraciones.

Sala 15: Otopame

Esta sala está dedicada a los pueblos otopames. También a las diversas culturas de los pueblos otomí-mazahua. Los grupos otopames son descendientes de quienes han contribuido mucho al desarrollo de México. Se han establecido en regiones como el Valle de Toluca-Ixtlahuaca (Estado de México) y el Valle del Mezquital. También en la sierra de Hidalgo-Puebla, la sierra de las Cruces, las llanuras de Guanajuato, Ixtenco (Tlaxcala), y tierras de Veracruz y Michoacán. Los pueblos otopames son herederos de las grandes culturas mesoamericanas del Altiplano Central.

Entre las piezas exhibidas, destacan objetos de cerámica, palma y papel amate. También hay códices, máscaras, pinturas, textiles y otros objetos importantes. Más del 60% de las piezas fueron compradas en las comunidades. El resto proviene de colecciones antiguas del museo. Entre las obras más antiguas, hay máscaras del siglo XIX. También se incluyen los famosos tenangos. Estos bordados han sido reconocidos por diseñadores y coleccionistas de arte. Son obras de arte indígena actual. En su elaboración participan dos artistas: un dibujante y un bordador. Representan personas de la comunidad, fiestas, rituales y elementos de la naturaleza.

Sala 16: Sierra de Puebla

Esta sala exhibe las culturas Totonaca, Otomí, Tepehua y Nahua. Aquí se muestran ejemplos de su especialización artística. Esto incluye la cestería, el trabajo con plumas, la joyería, los textiles y el papel.

Sala 17: Oaxaca: Pueblos Originarios del Sur

Los pueblos indígenas del sur de México incluyen alrededor de 16 grupos. Entre ellos están los mixtecos y zapotecos. Esta sala muestra la diversidad cultural de la región.

Sala 18: Costa del Golfo: Huasteca y Totonacapan

Esta sala exhibe las culturas Teenek y Totonaca. Estos pueblos se asentaron desde el río La Antigua, en el centro de Veracruz, hasta el Pánuco, en Tamaulipas. En esta sala, puedes ver textiles totonacos e instrumentos musicales huastecos.

Sala 19: Pueblos Mayas de la Planicie y las Selvas

En esta sala se exhiben los mayas de Yucatán y Quintana Roo. También los Choles de Campeche, con rituales de fertilidad agrícola. Los Chontales de Tabasco, con la pesca. Y los lacandones de la selva chiapaneca, con sus rituales a los ancestros.

La región abarca el centro de Tabasco, la Península de Yucatán, el noroeste de Chiapas y parte de Belice. En México viven los pueblos hach winik (lacandón), ch'ol, chontal de Tabasco y maya yucateco. Conviven con mestizos que hablan español y migrantes guatemaltecos de origen maya. Los mayas participan tanto de su cultura tradicional como de la cultura nacional. Buscan un lugar en la modernización del país.

Sala 20: Pueblos Mayas de las Montañas

Los pueblos mayas se encuentran en los estados mexicanos de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y parte de Tabasco y Chiapas. También en una gran parte de Guatemala y en Belice, El Salvador y Honduras. En este territorio, aún se conservan culturas propias. Su origen es prehispánico, colonial y del siglo XIX. Las historias de los mayas varían por región. Pero tienen en común la resistencia. Esto se ve en el uso de su lengua, el cultivo de la tierra y su forma de ver el mundo. También en sus rituales con las divinidades y en el mantenimiento de la comunidad.

En esta sala se presentan los pueblos indígenas de los altos de Chiapas: tseltales, tsotsiles, tojolabales y mames. Se muestran sus prácticas religiosas, objetos de música, textiles y ámbar.

Sala 21: El Noroeste: Sierras, Desiertos y Valles

El noroeste es una región muy grande. Alberga una de las mezclas ecológicas y culturales más completas de México. Se divide en tres subregiones: la sierra, el desierto y los valles. Estas abarcan los estados de Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California. Desde tiempos prehispánicos, muchos pueblos y naciones habitaron estos territorios. Algunos se extinguieron o se adaptaron a la cultura dominante. Otros, como los rarámuri (taraumaras), o'ob (pimas), macurawe y warihó (gurijios), oodami (tepehuanes del norte), conca'ac (seris), o'otham (pápagos), akwa'ala (pai-pai), ko'lew (kiliwa), cohimi, k'umiai, cucapá, yoremes (yaquis y mayos) y mewséneme (kikapúes), lograron sobrevivir. Han conservado su identidad y cultura tradicionales hasta hoy. En esta sala se muestran sus rituales agrícolas, cestería y la danza del venado, entre otros aspectos.

Sala 22: Los Nahuas

Los nahuas son el grupo indígena más extendido en México. Son un pueblo muy conectado con la tierra y sus productos. Han encontrado diversas formas de relacionarse con la naturaleza. Están formados por varios pueblos y se distribuyen en 13 estados de México. Los nahuas comparten la misma familia lingüística, pero tienen particularidades culturales.

Los nahuas viven en los estados de Veracruz, Puebla, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, México y Tlaxcala. Pequeños grupos existen o existieron en Michoacán, Jalisco, Durango, Ciudad de México, Oaxaca, Guanajuato y la región fronteriza del sur de Veracruz y el occidente de Tabasco. Cada área habitada por los nahuas ha desarrollado una forma única de vivir, vestirse, cultivar la tierra y relacionarse con el mundo. Hay diferencias notables, pero también semejanzas. Es innegable que la cultura nahua tiene un gran impacto en la identidad de los mexicanos en muchas partes del país. En esta sala, puedes ver una gran colección de objetos característicos de los nahuas. Entre ellos, máscaras de tigre Macehualmej, rebozos Macehualmej, fajas - soyate Macehualmej y caimanes Macehualmej.

Exposiciones Permanentes

El juego de pelota mesoamericano.

Una réplica del juego prehispánico de pelota se inauguró en octubre de 2005. Se encuentra en el jardín de la Sala Tolteca. La cancha mide la mitad de la original.

Los visitantes pueden recorrerla y tener una idea de cómo era una cancha real. Aunque se pensó en hacer juegos de pelota regularmente, solo ha habido uno (el día de la inauguración). No hay planes para futuros juegos.

El juego de pelota mesoamericano, también conocido como "Pok Ta Pok" o "Ulama", era un juego ritual. Se practicó durante tres mil años en la historia prehispánica de Mesoamérica.

Exposiciones Temporales

Últimas Exposiciones

Xochipilli, el Señor de las Flores

La exposición Xochipilli, el Señor de las Flores busca mostrar las ideas más importantes de la visión del mundo mexica. También ofrece una nueva forma de entender la pieza. Invita al público a interpretarla y disfrutarla a su manera.

La escultura de la deidad se presenta con diferentes lecturas. Estas incluyen la poesía náhuatl de los Cantares mexicanos y el estudio de la flora de la Cuenca de México. Se ofrece una visión diferente con proyecciones multimedia y áreas táctiles. Esto permite un acercamiento único a la escultura de piedra. Incluso se puede oler el aroma de flores como el cempasúchil y el jazmín.

La exposición Xochipilli, el Señor de las Flores se exhibe en la Sala A1.

La Ciudad Perdida

Esta exposición muestra más de 80 piezas nunca antes vistas. Provienen de excavaciones en el sitio de Malpaís Prieto y de la colección del Museo Nacional de Antropología.

La exposición La Ciudad Perdida. Raíces de los soberanos tarascos comienza con una presentación del Malpaís de Zacapu. Muestra el entorno volcánico donde se construyó la ciudad. También describe aspectos de esta sociedad que existió antes del estado tarasco. Se aborda su urbanismo, la vida diaria y ritual de sus habitantes. Además, se exhiben objetos de cerámica, piedra y metal hechos por artesanos.

Los habitantes de Malpaís Prieto abandonaron el lugar a principios del siglo XV. No se saben las razones de su partida. Pero la Relación de Michoacán cuenta que estos uacúsechas llegaron a la región de Pátzcuaro. Allí, se unieron con poblaciones ya establecidas y dieron origen al imperio tarasco. La exposición termina con objetos importantes de la cultura tarasca en su apogeo. Entre ellos, insignias de sus gobernantes.

La exposición La Ciudad Perdida. Raíces de los soberanos tarascos se exhibe en la Media Luna del Museo Nacional de Antropología. Estuvo abierta al público del 27 de abril al 29 de julio de 2018. El horario fue de martes a domingo de 9:00 a 19:00 horas. La entrada fue gratuita.

Cursos

El Departamento de Promoción Cultural del Museo organiza diversos cursos.

Véase también

En inglés: National Museum of Anthropology (Mexico) Facts for Kids

En inglés: National Museum of Anthropology (Mexico) Facts for Kids

- Museo Nacional de Historia de Chapultepec

- Museo del Templo Mayor

- Museo de Antropología de Xalapa

- Museo Regional de Querétaro

- Museo Alberto Ruz Lhuillier

- Museo de Arquitectura Maya Baluarte de la Soledad

- Palacio Cantón

- Museo Maya de Cancún

- Museo de las Culturas del Norte

- Museo del Noreste