Milicianas en la guerra civil española para niños

Las milicianas fueron mujeres que participaron activamente en la guerra civil española. Estas mujeres venían de una cultura donde las mujeres habían empezado a tener más voz y participación en la política y en los sindicatos. Durante la dictadura de Primo de Rivera, las mujeres salieron a las calles para protestar, aunque sus acciones no siempre fueron valoradas por los líderes masculinos.

La creación de la Segunda República española trajo un ambiente que animó a las mujeres a participar más en la sociedad. El gobierno amplió los derechos de las mujeres, dándoles el derecho a votar, a divorciarse, a ir a la escuela y a presentarse a elecciones. Esto ayudó a muchas a decidirse a ir al frente de batalla.

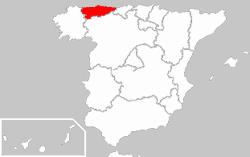

La huelga de los mineros asturianos de 1934 fue una oportunidad para que las mujeres defendieran los derechos de los trabajadores. Esto hizo que algunas personas de la derecha pensaran que las mujeres podían tomar las armas y actuar sin el liderazgo de los hombres. Dos años después, la guerra civil española comenzó en Melilla y se extendió por todo el país. Las mujeres se unieron para defender la República, y su participación fue muy importante para que la guerra durara más tiempo.

Al principio de la Guerra Civil, más de 1000 mujeres se unieron a las milicias, que eran grupos de voluntarios afiliados a sindicatos y organizaciones políticas, para luchar en el lado republicano. A diferencia de los hombres, las mujeres buscaron con mucho interés esta oportunidad. La mayoría de las mujeres en el frente eran comunistas y anarquistas. Algunas mujeres también llegaron de otros países para luchar en las Brigadas Internacionales.

En el frente, las mujeres lucharon junto a los hombres en batallones mixtos y fueron enviadas a diferentes lugares de España. Aunque querían combatir, los hombres al mando a menudo las asignaban a tareas de apoyo. Hubo mujeres que perdieron la vida o resultaron heridas en el frente. La primera mujer republicana española en fallecer en combate fue Lina Ódena el 13 de septiembre de 1936. Las milicianas estuvieron en el frente desde julio de 1936 hasta marzo de 1937, cuando fueron oficialmente retiradas. Esta decisión fue tomada por hombres, políticos y militares, que se sentían incómodos con su presencia. Las mujeres no estuvieron de acuerdo con esta decisión.

Las importantes contribuciones de las mujeres que lucharon por la República no han sido muy conocidas. Sus historias a menudo han sido ignoradas debido a la desigualdad de género de la época, al miedo de las mujeres a las represalias y a la falta de documentos que contaran sus experiencias.

Contenido

- Mujeres en la historia de España

- La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

- La Segunda República Española (1931-1937)

- La Guerra Civil Española (1936-1939)

- La España franquista (1939 - 1975)

- Historias poco conocidas

- Véase también

Mujeres en la historia de España

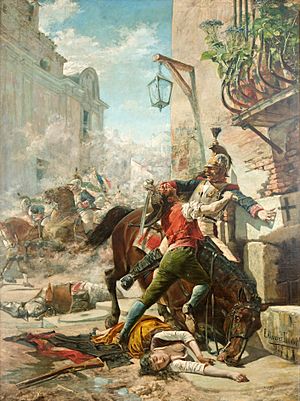

Aunque las mujeres habían participado en batallas en España de forma ocasional, no existía una gran fuerza organizada de milicianas antes de la Segunda República española. Algunas mujeres destacadas que lucharon en el pasado fueron Agustina de Aragón, Manuela Malasaña y Clara del Rey durante la Guerra de la Independencia Española contra las fuerzas de Napoleón. En esa guerra, un escritor de la Gaceta de Madrid se preguntó por qué las mujeres de la ciudad mostraban más valentía que los hombres en combate. A pesar de ser ejemplos nacionales, estas mujeres eran la excepción en la participación femenina en la guerra de ese tiempo.

Sin embargo, este período sentó las bases para la futura participación de las mujeres. Aunque seguían sin tener poder político, las mujeres crearon organizaciones de apoyo a los grupos dominados por hombres para unirse a ideologías como el socialismo y el anarquismo. Dependiendo de la aceptación de estos grupos, las mujeres expresaban sus ideas de forma más o menos abierta. Por eso, cuando llegó la Guerra Civil española, las anarquistas se unieron al frente en mayor número que las socialistas, ya que su compromiso político había sido más fuerte y directo.

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Durante la dictadura de Primo de Rivera, la participación política de las mujeres solía ser espontánea. A pesar de su creciente presencia en las calles, los líderes de izquierda a menudo no prestaban atención a las mujeres que querían apoyar su causa. Aun así, las mujeres participaron cada vez más en protestas, lo que demostraba una mayor conciencia de la necesidad de ser más activas para lograr cambios que mejoraran sus vidas. Sin embargo, en ese momento, su participación política aún no implicaba tomar las armas contra el gobierno.

La renuncia del rey de España en 1930 marcó el fin de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y el comienzo de la Segunda República española.

La Segunda República Española (1931-1937)

Los derechos que las mujeres obtuvieron con la constitución de la Segunda República española fueron muy importantes para fomentar su participación activa en la sociedad y, finalmente, para que muchas decidieran ir al frente. Estos derechos incluían el sufragio universal (derecho a votar), la posibilidad de presentarse a cargos públicos, trabajar en oficinas del gobierno sin importar su género, acceder a la educación en todos los niveles y el divorcio. En las primeras elecciones de la Segunda República, tres mujeres fueron elegidas, incluso antes de que las mujeres tuvieran el derecho al voto.

La Segunda República también impulsó la creación de muchas organizaciones políticas de mujeres. La Asociación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo se fundó en 1933, con el apoyo del Partido Comunista de España (PCE) y bajo el liderazgo de Dolores Ibárruri. Pronto atrajo a mujeres de diferentes ideologías políticas.

Las tensiones dentro del movimiento anarquista, debido a que los hombres a menudo excluían o desanimaban a las mujeres, llevaron a la creación de Mujeres Libres en mayo de 1936, poco antes de la Guerra Civil española. Esta organización, fundada por Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada y Amparo Poch y Gascón, buscaba la emancipación de la mujer. Sus objetivos incluían "combatir la triple esclavitud a la que han sido sometidas (las mujeres): la esclavitud a la ignorancia, la esclavitud como mujeres y la esclavitud como trabajadoras". La actividad anarquista durante la Segunda República española, incluyendo clases de ideología, fue la base para que muchas mujeres se convirtieran en milicianas.

La Revolución de Asturias de 1934

Las mujeres tuvieron papeles de apoyo en uno de los primeros conflictos importantes de la Segunda República española, cuando los trabajadores mineros tomaron el control de las minas de Asturias. Aunque se planeó como una huelga nacional, solo ocurrió en Asturias. Algunas mujeres se encargaron de la propaganda, otras ayudaron a los mineros y algunas participaron en combates. Después de que el gobierno detuviera la rebelión, unas 30.000 personas fueron encarceladas y 1000 perdieron la vida. Muchas de las encarceladas eran mujeres.

Durante los combates en Oviedo, las mujeres estuvieron en el campo de batalla realizando diversas tareas. Al menos una atendió a los heridos mientras los bombardeos continuaban. Otras tomaron las armas. Muchas más se movían entre posiciones durante los bombardeos, llevando comida y dando ánimos a los combatientes. Aída Lafuente fue una de las mujeres españolas que participó en esta acción de los trabajadores en octubre de 1934 en Asturias.

Hubo algunos casos de acciones violentas iniciadas por mujeres en el conflicto asturiano. Esto hizo que la derecha pensara que las mujeres intentarían tomar el poder de forma violenta. Tanto la izquierda como la derecha consideraron heroicas a estas mujeres, y los hombres querían limitar su potencial para futuras acciones políticas. Las mujeres también participaron en la construcción de barricadas, arreglos de ropa y protestas callejeras. Para muchas mujeres, esta fue la primera vez que participaban en actividades cívicas sin un acompañante masculino, a menudo trabajando en nombre de parientes varones que estaban en prisión. También hubo mujeres que perdieron la vida en este conflicto, como Aída Lafuente, quien estuvo en el frente. Las acciones de las mujeres vinculadas a la Asociación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo en estos eventos llevaron a que la organización fuera declarada ilegal ese mismo año. Para evitarlo, las mujeres se reorganizaron como Organización Pro Infancia Obrera.

Se ha debatido si la huelga de los mineros asturianos fue el verdadero comienzo de la guerra civil española. Las imágenes del conflicto fueron usadas por ambos bandos como propaganda para promover sus intereses, especialmente por el PSOE, que vio la situación como una llamada a la unidad de la izquierda para oponerse al aumento del fascismo en España. El PSOE usó muchas imágenes de género en su propaganda. La propaganda de los sucesos de octubre de 1934 mostraba a mujeres tradicionales que no estaban en conflicto con sus roles femeninos. Esto lo hicieron líderes masculinos de izquierda para contrarrestar la imagen de mujeres con responsabilidades políticas importantes, que sorprendían a muchos de derecha. La propaganda de la derecha, por su parte, presentaba a las mujeres como figuras negativas, que desafiaban las normas de género y la idea de la maternidad española.

Comienzo de la guerra civil

El 17 de julio de 1936, la Unión Militar Española inició un levantamiento en el norte de África y España. Creían que ganarían fácilmente, pero no esperaban el fuerte apoyo del pueblo a la Segunda República española. Como la República mantenía el control de su Armada, Franco y otros militares convencieron a Adolf Hitler para que les proporcionara transporte para las tropas españolas desde el norte de África hasta la península ibérica. Estas acciones llevaron a una España dividida y a la larga Guerra Civil, que no terminaría oficialmente hasta el 1 de abril de 1939.

La coalición inicial de Franco incluía a monárquicos, republicanos conservadores, miembros de Falange Española, carlistas tradicionalistas, el clero católico y el ejército español. Contaban con el apoyo de la Italia fascista y la Alemania nazi. El bando republicano estaba formado por socialistas, comunistas y otros grupos de izquierda.

El levantamiento militar se anunció por radio en todo el país, y la gente salió a las calles de inmediato para entender la situación. Dolores Ibárruri pronunció la famosa frase "¡No pasarán!" unos días después, el 18 de julio de 1936 en Madrid, mientras hablaba por la radio desde el Ministerio de la Gobernación, diciendo: "Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. ¡No pasarán!."

Al comienzo de la Guerra Civil, había dos organizaciones anarquistas principales: la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Como representantes de la clase trabajadora, buscaban evitar que los nacionales tomaran el control y, al mismo tiempo, promover cambios en España.

Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y la Unión Soviética firmaron el Tratado de No Intervención en agosto de 1936, prometiendo no dar apoyo material a ninguna de las partes en la guerra, aunque Alemania e Italia ya lo estaban haciendo y continuaron apoyando al bando Nacional.

La Guerra Civil Española (1936-1939)

Contexto

Debido a los cambios en la sociedad, las mujeres que querían participar en la guerra contra las fuerzas rebeldes tenían dos opciones: podían luchar en el frente o realizar tareas de apoyo lejos del combate. Sus opciones no eran tan limitadas como las de muchas mujeres en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, donde su único papel era apoyar a los hombres en el frente.

La Asociación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo cambió su nombre en 1936, poco después del inicio de la Guerra Civil española. Su nuevo nombre fue Agrupación de Mujeres Antifascistas. Desde entonces, el grupo jugó un papel importante en el envío y apoyo de mujeres al frente de batalla. Al mismo tiempo, muchas organizaciones de mujeres, tanto de derecha como de izquierda, estaban desapareciendo.

Movilización

La guerra civil española comenzó el 17 de julio de 1936 con un golpe de Estado. El levantamiento militar que inició la Guerra Civil no tuvo éxito en parte gracias a las mujeres que participaron en levantamientos espontáneos.

Una de las movilizaciones masivas de mujeres más importantes en la historia de España fue su participación en el frente contra los nacionales. Poco después del comienzo de la Guerra Civil, alrededor de 1000 españolas se ofrecieron como voluntarias para ir al frente republicano. Una de las ciudades con mayor número de mujeres armadas en su defensa fue Madrid. Esta rápida movilización de mujeres fue una de las razones por las que los nacionales no lograron una victoria rápida, y la guerra se prolongó.

La mayoría de las milicias que se formaron al inicio de la Guerra Civil provenían de grupos de la sociedad civil como los sindicatos y los partidos políticos. La CNT, la UGT y otros sindicatos brindaron apoyo logístico a muchas de estas milicias. El número de mujeres movilizadas nunca fue muy alto. La mayoría se unió para apoyar las ideas políticas en las que creían. La mayoría provenía de organizaciones libertarias como la CNT, la FAI y la FIJL. Estas milicias a menudo no tenían una estructura militar típica para representar mejor sus ideas y movilizar a la población local.

Las mujeres no fueron obligadas a unirse a las milicias. Al contrario, buscaron con mucho interés dónde alistarse. A diferencia de los hombres, las mujeres tenían la opción de luchar y tomaron esa decisión. Sus esfuerzos a menudo fueron difíciles, ya que muchas milicias las rechazaron por ser mujeres, y constantemente se les pedía que demostraran su valía en el frente.

Otras mujeres, como Dolores Ibárruri, las animaron a ir al frente. En los últimos días del control republicano de Madrid, Ibárruri pidió a hombres y mujeres que tomaran las armas contra las fuerzas nacionales en la ciudad. El número de mujeres movilizadas y armadas en la retaguardia para defender las ciudades era mayor que el de las que estaban en el frente. A lo sumo, probablemente 1000 mujeres lucharon en el frente, mientras que varios miles se quedaron defendiendo Madrid. Entre estas últimas estaba el único batallón de mujeres que defendió la ciudad.

Las columnas comunistas y anarquistas atrajeron a la mayoría de las mujeres entre todos los grupos políticos en el frente republicano. El POUM también atrajo a milicianas, pero en menor número. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue uno de los partidos importantes de izquierda que rechazó de inmediato la idea de que las mujeres participaran en el combate. La idea era demasiado radical para ellos, y creían que las mujeres debían ser heroínas en el hogar, apoyando a la población civil lejos del frente. Las miembros del PSOE que llegaron a combatir lo hicieron uniéndose a grupos juveniles comunistas y socialistas.

Las mujeres también vinieron del extranjero para luchar en las Brigadas Internacionales, con un total documentado de entre 400 y 700 mujeres. Muchas viajaron primero a París, antes de llegar en barco o en tren para luchar. Venían de países como Estados Unidos, Polonia, Francia, Unión Soviética, Suiza, Inglaterra, Noruega y Alemania. Un acuerdo de 1937 para detener la intervención extranjera puso fin al reclutamiento de las Brigadas Internacionales, tanto de hombres como de mujeres. Aunque las facciones nacionales del Partido Comunista apoyaron la llegada de extranjeros a España para luchar en la Guerra Civil dentro de las Brigadas Internacionales, a menudo se oponían a que vinieran sus afiliadas. Cuando a veces aceptaban enviar mujeres que habían decidido venir a España, a menudo estas desempeñaban funciones de apoyo como reporteras o propagandistas. El partido en España trabajó para mantener a las mujeres alejadas del frente.

La primera mujer republicana española en perder la vida en el campo de batalla fue la miliciana afiliada a la JSU, nacida en Almería, Lina Ódena, el 13 de septiembre de 1936. Ante el avance de las fuerzas nacionales, ella tomó una decisión difícil en lugar de rendirse en una batalla en Guadix. Su fallecimiento fue muy utilizado por los propagandistas republicanos y falangistas. Los republicanos la presentaron como una persona que eligió un final digno antes que ser humillada. La propaganda falangista, por su parte, afirmó que no había habido tal amenaza y que su muerte no tenía sentido. Además, la propaganda falangista decía que Ódena había sido responsable de la muerte de un sacerdote católico semanas antes y que su decisión fue una forma de evitar el castigo.

En el frente

En el frente, lo normal era que las mujeres estuvieran en batallones mixtos. Se distribuyeron por toda España, según las necesidades militares de refuerzos. Las milicianas de la retaguardia (detrás del frente) solían organizarse en batallones solo de mujeres y se quedaban en el mismo lugar como parte de las unidades de defensa. Por eso, las tareas de cada grupo eran diferentes.

Las mujeres en el frente a menudo tenían la doble tarea de luchar y brindar apoyo. Las decisiones de los líderes masculinos de exigir esto reforzaban la desigualdad de género en la República, al permitir que las mujeres se liberaran de las normas de género sirviendo en combate, pero al mismo tiempo obligándolas a participar en tareas tradicionalmente femeninas. A pesar de esto, sus compañeros las reconocían por su valentía.

La mayoría de las mujeres en el frente se unieron a milicias que apoyaban a algún grupo político. Un número muy pequeño formó parte del ejército republicano regular. Una de ellas fue Esperanza Rodríguez. En los primeros meses de la guerra, el Quinto Regimiento tuvo el mayor número de milicianas entre todas las milicias. A la mayoría de las mujeres en primera línea, los comunistas, los anarquistas o el POUM les decían qué hacer. En su mayoría, les daban a las mujeres tareas iguales en el combate y proporcionaban el mismo apoyo militar. En comparación con los hombres, a menudo se esperaba que las mujeres del frente cuidaran a sus compañeros heridos. Esto a veces las ponía en peligro, ya que algunas milicianas fueron alcanzadas mientras atendían a sus camaradas heridos en la batalla. Una de las mujeres que vivió esta situación fue Josefa Rionda. Los capitanes también podían enviar a las milicianas a hospitales, donde esperaban que trabajaran junto a las enfermeras. En algunos casos, los jefes de columna les dijeron a las milicianas que solo se les permitía permanecer en el frente apoyando a los hombres, trabajando como enfermeras o enseñando a leer a los milicianos que no sabían. Varias de estas mujeres abandonaron esas columnas, buscando otras unidades donde pudieran combatir. Entre las mujeres que estaban en las Brigadas Internacionales, la mayoría trabajaba como enfermeras, farmacéuticas o doctoras. Algunas mujeres judías, polacas y estadounidenses vinieron a España y combatieron. Los anarquistas las desanimaron mucho, y los comunistas les prohibieron directamente hacerlo.

La experiencia en combate no fue muy diferente según el grupo político al que pertenecía el batallón de las milicianas. Las mujeres demostraron ser muy versátiles en el frente, capaces de servir de muchas maneras en diferentes tipos de batalla. Las mujeres en los batallones de retaguardia a menudo se reunían a diario para entrenar con armas, marchar y hacer ejercicios. Muchas también recibieron entrenamiento especializado en el manejo de ametralladoras. El POUM fue la única organización que aceptó mujeres y les proporcionó entrenamiento con armas. La falta de entrenamiento con armas por parte de las mujeres en otras milicias se usaría más tarde como razón para intentar retirarlas del frente, incluso cuando en esas milicias tampoco habían entrenado con armas a sus reclutas varones.

Las milicianas también venían de toda España, incluyendo Madrid, Mallorca, Cataluña y Asturias. Una miliciana fue capitana de la compañía de artillería del Segundo Batallón de Asturias.

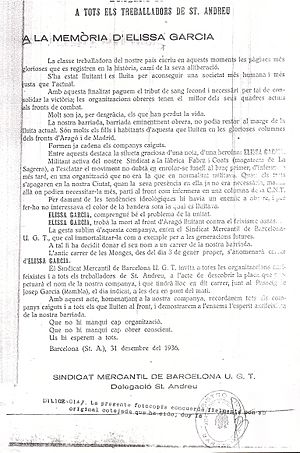

Estas mujeres también provenían de todo el espectro político de izquierda. Una de las pocas milicianas identificada públicamente como socialista en este período fue María Elisa García, que estuvo en las Milicias Populares como miembro de la compañía Somoza del Batallón de Asturias.

Las mujeres resultaron heridas en el frente. Julia Manzanal era una miliciana que quedó embarazada de su novio en el frente. Buscó una comadrona, interrumpió su embarazo por la mañana y volvió a luchar en el frente por la tarde. Como consecuencia, sangró durante más de un mes mientras estaba combatiendo. Mientras estaba en el frente, Rosario Sánchez Mora tuvo un accidente con un explosivo casero en el que perdió una mano. Casi se desangró, pero sobrevivió y luego fue capturada y enviada a prisión. Jacinta Pérez, del Batallón de Acero, fue herida de gravedad mientras animaba a sus compañeros a avanzar contra el enemigo.

Las mujeres en la Columna Pasionaria del Quinto Regimiento de las Milicias Populares a menudo intentaban cambiar de destino, en parte porque los jefes de la columna a menudo intentaban mantener a las mujeres fuera del combate y, en cambio, hacer que trabajaran en tareas de apoyo para la columna como cocinar y limpiar la ropa y los platos. Los capitanes de columna a menudo intentaban forzar a las mujeres asignadas a su columna a que se fueran.

Algunas milicianas se cortaban el pelo por si las hacían prisioneras. No querían que les raparan la cabeza y les dejaran mechones a los que luego pondrían cintas con la bandera nacional para después desfilar por una ciudad cerca de donde fueran capturadas. Las fuerzas nacionales a menudo ejecutaban a los prisioneros de guerra, incluso a milicianas embarazadas capturadas en combate. La amenaza de agresión hacia las milicianas fue utilizada regularmente por las fuerzas nacionales para desanimar su participación. Fue una amenaza muy real ya que sucedió normalmente tanto a las mujeres combatientes como a las no combatientes, y en algunos casos se utilizó a los regulares marroquíes para acentuar la humillación de las milicianas en sus batallones y en la población en general. También sirvió a las fuerzas nacionales para recordar a todas las mujeres que eran inferiores a los hombres, y que los hombres las conquistarían fácilmente. En consecuencia, cuando las mujeres perdían la vida en el frente, sus muertes a menudo fueron tratadas no como muertes con un propósito superior, sino como una pérdida personal del honor con resultado de muerte. Las milicianas capturadas en el frente y condenadas a muerte a menudo fueron agredidas antes de ser ejecutadas. El trato de Franco a las combatientes republicanas atrapadas en el frente a veces sorprendía a sus aliados alemanes. Ordenaba alguna ejecución, y luego volvía a desayunar como si nada especial hubiera ocurrido.

En la última mitad de 1936, las milicianas no eran consideradas excepcionales por muchos de sus compañeros varones; sirvieron como camaradas junto a los hombres en batallones separados o mixtos. Esto se debió en gran parte a que muchas de las milicianas estaban motivadas para luchar debido a sus propias creencias revolucionarias: creían que su participación podría cambiar el curso de la guerra y provocar una nueva forma de pensar en la sociedad. Algunas mujeres peleaban porque seguían a esposos, padres o hijos a la batalla. Sin embargo, este grupo representaba una minoría muy pequeña, ya que la mayoría luchaba por razones ideológicas.

Debido a que las mujeres eran vistas por algunos como participantes poco comunes en el frente, a menudo se sospechaba que las mujeres espiaban o buscaban traicionar los ideales republicanos. Comenzaron a ser vistas con desconfianza en el campo de batalla. Esta idea influiría más tarde en la decisión de retirar a las mujeres del frente. También se sospechaba que las milicianas transmitían enfermedades a los hombres, ya que algunos combatientes masculinos perdían la vida por enfermedades. Esto se percibió como una visión que desprestigiaba a las milicias y afectaba la preparación masculina para el combate. Los jefes militares y políticos también hablaban mal de las milicianas, acusándolas de ser personas de mala reputación, lo que representaba una mayor amenaza para las fuerzas leales que para las fuerzas rebeldes que tenían enfrente, porque propagaban enfermedades. Clara Campoamor fue una de las voces que instaron a las mujeres a abandonar el frente, acusándolas de ser personas de mala reputación. Cuando se supo esto hubo una gran indignación entre las milicianas, ya que les demostró que la izquierda no era mejor que la derecha cuando se trataba de proteger los derechos de las mujeres. Tales razones, junto con la falta de entrenamiento con las armas, se utilizaron para argumentar que las mujeres deberían ser retiradas del frente. Tras militarizarse las milicias populares, al menos 360 mujeres continuaron combatiendo como soldados en el ejército republicano. Además, algunas de ellas fueron ascendidas a oficiales o suboficiales: cuatro cabos, seis sargentos, cuatro alféreces, veintiséis tenientes, dos comandantes y cinco comisarías han sido ya documentadas.

Lina Ódena, Soledad Casilda Hernáez, Aída Lafuente, Rosario Sánchez Mora, Concha Lozano y Maruja Tomico fueron todas milicianas recordadas por la República durante este período de participación activa de las mujeres en el frente.

Julio de 1936

Frente de Aragón

Los catalanes tenían su propia milicia en Aragón, con un pequeño grupo de milicianas de élite. El grupo Los Aguiluchos de Les Corts se trasladó de Barcelona a Caspe en el frente de Aragón, después de participar en conflictos en Barcelona. Concha Pérez Collado se unió a la Columna Ortiz mientras estaba en Caspe, yendo con su nueva unidad a Azaila. Soledad Casilda Méndez sirvió en una milicia del País Vasco, donde inicialmente era la única mujer. Participó en los combates durante los últimos días en el frente de Aragón, siendo una de las dos únicas mujeres que tomaron parte activa en combate con su milicia.

Frente de Barcelona

En el batallón de la Unión de Muchachas había dos mil mujeres de entre catorce y veinticinco años. Comenzaron a entrenarse en julio de 1936, cuando comenzó la Guerra Civil española. Recibieron el apoyo de la Confederación Nacional de Educación Física, y provenían de un grupo de deportistas de izquierda que habían protestado contra los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, organizados por Hitler. Ellos, a su vez, habían organizado una Olimpiada Popular en Barcelona ese año como protesta. El comienzo de la guerra llevó a la cancelación del evento, y varios participantes se unieron para apoyar a la República y participaron en la defensa de Barcelona en julio de 1936. Entre ellos estaba la inglesa Felicia Browne. Al alistarse, se le oyó decir: "Soy miembro del Partido Comunista de Londres y puedo luchar tan bien como cualquier hombre". La suiza Clara Thalmann fue otra mujer que se unió a la milicia republicana después de la cancelación de los Juegos, como voluntaria en la Columna Durruti.

Concha Pérez Collado formaba parte de Los Aguiluchos de Les Corts, un grupo de 100 soldados armados de su barrio de Barcelona, que se unieron poco después del estallido de la guerra. Solo siete miembros del grupo eran mujeres. Poco después del comienzo de la Guerra Civil, Pérez Collado formó parte de un grupo que atacó la Prisión Modelo con el objetivo de liberar a los prisioneros políticos. Más tarde formó parte de un grupo que tomó un convento. También ayudó a levantar barricadas en su barrio de Barcelona. Junto con otros anarquistas, viajaba en la parte trasera de una camioneta cubierta por un colchón y con cuatro armas entre todos. Fueron al cuartel de Pedralbes, lucharon allí y lograron obtener un pequeño alijo de armas. Después de esto, su grupo se fue a Caspe, en el frente de Aragón.

Marina Ginestà era otra mujer que estuvo en el frente de Madrid en julio de 1937. Originaria de Francia y miembro de la Juventud Socialista Unificada, se unió a la guerra como reportera cuando solo tenía 17 años. Ginestà Coloma, junto a Mikhail Koltsov, trabajó como fotógrafa y traductora para el periódico soviético Pravda. Hay una famosa fotografía suya en el antiguo Hotel Colón que se tomó el 21 de julio de 1936. No era combatiente, y fue la única vez durante la guerra que empuñó un arma.

Lois Orr estuvo en la milicia femenina del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) en Barcelona en la primera parte de la guerra.

Asedio al Cuartel de la Montaña

Los batallones de mujeres estaban detrás del frente como apoyo de retaguardia en defensa de sus ciudades. Barcelona tenía un batallón organizado así por el PSUC. En Mallorca estaba el Batallón Rosa Luxemburgo, y en Madrid estaba la Unión de Muchachas. En los primeros días de la guerra, Trinidad Revoltó Cervelló tomó parte en los combates de primera línea en el Cuartel General Militar y en el Cuartel de Las Atarazanas en Barcelona. Pepita Laguarda Batet también se encontraba entre las mujeres que tomaron parte en enfrentamientos en julio.

Las mujeres intervinieron en el asedio al Cuartel de Montaña. Angelina Martínez estaba entre ellas. Originaria de Madrid, perteneció a las Juventudes Socialistas Unificadas. Continuó luchando incluso después de que la mayoría de los hombres de su unidad perdieran la vida. Sus acciones aparecieron más tarde ese mes en la revista Estampa.

Frente de Madrid

El POUM inicialmente ordenó que tanto hombres como mujeres en el frente también ayudaran cuando fuera necesario. Las mujeres estaban en las trincheras y hacían guardia. El capitán Fernando Saavedra del Batallón Sargento Vázquez dijo que las mujeres combatían como los hombres.

Fidela Fernández de Velasco Pérez había entrenado con armas antes del comienzo de la guerra, y estuvo en el frente externo de Madrid. Capturó un cañón de los nacionales antes de que la trasladaran al frente de Toledo. Su nueva unidad era la misma en la que estaba Rosario Sánchez Mora. Allí, Fernández de Velasco Pérez luchó en el frente y fue tras las líneas enemigas para sabotearlos junto con otras tropas de choque. Aprendió a construir bombas.

Rosario Sánchez Mora fue una de las primeras mujeres en unirse a las milicias en defensa de Madrid tras el estallido de la Guerra Civil, alistándose con 17 años el 17 de julio de 1936. Otra mujer española que combatió en el frente fue Teófila Madroñal. Se alistó en el Batallón de Leningrado durante los primeros días de la guerra, hizo instrucción con armas y luego fue destinada a la carretera de Extremadura durante el asedio de Madrid.

Cuando estalló la guerra, el JSU asignó inicialmente a Margarita Ribalta a un puesto en su sede. Descontenta por no estar más en la acción, unos días después se inscribió en una columna del Partido Comunista de España y fue destinada al frente, donde se ofreció como voluntaria para formar parte de un grupo avanzado que intentaba tomar una colina. Encabezó a su grupo, corriendo entre dos posiciones nacionales mientras llevaba una ametralladora. Un avión de apoyo republicano confundió a su grupo con los nacionales, bombardeándolos e hiriendo a Ribalta.

Nacida en Argentina, Mika Etchebéhère estuvo destinada en una milicia del POUM durante la Guerra Civil. Etchebéhère, declarada trotskista, viajó a Madrid desde París unos días antes del estallido de la guerra, alistándose inmediatamente y luego destinada como integrante de la Columna Hipólito Etchebéhère al frente cerca de Madrid.

Agosto de 1936

Las mujeres estaban en la retaguardia en agosto de 1936, apoyando la defensa de Barcelona.

Desembarco de Mallorca

En la campaña de Mallorca, el POUM tenía una columna que contaba con milicianas. Trinidad Revoltó Cervelló se unió a las Milicias Populares y fue a las Islas Baleares, donde nuevamente estuvo en primera línea en el desembarco de Mallorca. Los catalanes también enviaron 400 combatientes al frente de las Islas Baleares, 30 de ellos milicianas.

En Mallorca estuvo el Batallón Rosa Luxemburgo, que participó en el frente de defensa de la ciudad. Las mujeres de los batallones de retaguardia se reunían a diario para ejercitarse con armas, marchar y hacer instrucción. Muchas también recibieron instrucción especializada en el manejo de ametralladoras.

Asedio de Oviedo

María Elisa García luchó con el batallón en el frente de Lugones, y más tarde en las montañas vascas.

Frente de Aragón

Felicia Browne, artista inglesa y comunista, estuvo en las Brigadas Internacionales y perdió la vida en el frente de Aragón el 25 de agosto de 1936. Fue la primera persona británica voluntaria en fallecer en combate en la guerra. Perdió la vida cuando participaba en una incursión que tenía como objetivo un tren lleno de municiones. El grupo fue emboscado y tuvieron algunos heridos. Browne estaba intentando ayudar a un compañero italiano herido cuando le dispararon en la cabeza. Su cuerpo tuvo que ser abandonado y no se pudo recuperar por falta de seguridad.

Clara Thalmann, de la Columna Durruti, estuvo en el frente de Aragón, a donde marchó desde Barcelona tras su alistamiento.

La unidad de Concha Pérez Collado permaneció en Azaila hasta que se movilizaron para el ataque a Batalla_de_Belchite_(1937)|Belchite]] el 24 de agosto de 1936. Permaneció en el frente de Aragón durante otros cuatro meses, hasta que partió hacia Huesca.

Junto con su novio Juan López Carvajal, Pepita Laguarda Batet se alistó en la Columna Ascaso desde donde fueron destinados al frente de Aragón poco después. Al llegar el 19 de agosto de 1936 como integrante del Grupo 45, quinta centuria de la Columna Ascaso, la pareja siempre se mantuvo en primera línea. Le dijo a su novio poco después de alistarse: "En Pedralbes, en el cuartel Miguel Bakunin, se está formando una columna para ir al frente de Aragón, y me he apuntado como voluntaria". Juan respondió: "Si vas allí, me voy contigo".

Septiembre de 1936

Frente de Aragón

En las afueras de Huesca, Pepita Laguarda Batet participó en los combates durante varias horas por la mañana temprano del 1 de septiembre. Alrededor de las 5:00 a.m., recibió una herida importante que acabaría con su vida varias horas después a las 9:30 a.m. Después de ser herida, fue trasladada rápidamente al hospital de Vicién antes de ser trasladada nuevamente a un hospital en Grañén.

Frente de la Sierra

En septiembre de 1936, el Batallón Largo Caballero, que contaba con unas diez mujeres, luchó en el frente de la Sierra. Entre los combatientes estaba Josefina Vara.

Frente de Madrid

En septiembre, Mika Etchebéhère había ascendido a comandante después del fallecimiento de su propio comandante en batalla.

Octubre de 1936

Frente de Zaragoza

Había muchas mujeres destinadas al Grupo Internacional de la Columna Durruti. En combate en octubre de 1936 en Perdiguera, un grupo de estas mujeres perdió la vida. Entre las fallecidas estaban Suzanna Girbe, Augusta Marx, Juliette Baudard, Eugénie Casteu y Georgette Kokoczinski. Al mes siguiente, Suzanna Hans del mismo grupo perdió la vida en la batalla de Farlete.

Asedio de Sigüenza

Milicianas y civiles formaron parte de un grupo que quedó atrapado durante cuatro días en la Catedral de Sigüenza tras un asedio nacional en octubre de 1936. Después de quedarse sin comida y municiones, los muros de la catedral comenzaron a ceder ante el incesante bombardeo, y muchas del grupo decidieron huir por la noche. La capitana del POUM Mika Feldman de Etchebéhère estaba allí. Ella fue una de las del alrededor de un tercio que huyeron y sobrevivieron. Su valentía durante el Asedio de Sigüenza le valió un ascenso a capitán de la Segunda Compañía del Batallón Lenin del POUM. Después de recuperarse del asedio en Barcelona, fue enviada a La Moncloa, donde estuvo a cargo de una brigada especial de tropas de choque.

Noviembre de 1936

Batalla de Madrid

Mientras que la mayoría de los batallones eran mixtos, el Batallón de Mujeres organizado por el PCE y que combatió en el frente de Madrid era solo de mujeres. El batallón se llamaba Batallón Femenino del Quinto Regimiento de Milicias Populares. Algunas mujeres que ya trabajaban de enfermeras como parte del Quinto Regimiento regresaron del frente específicamente para unirse al único batallón de mujeres. Las milicianas del batallón a veces marchaban por la Gran Vía de Madrid en grupos de dos o tres, ya que los bombardeos en la calle eran demasiado intensos como para marchar en formación.

Las comunistas llegaron a ser responsables de primer nivel. Aurora Arnáiz, de 22 años, comandó una columna de la JSU durante el asedio de Madrid. Julia Manzanal se convirtió en comisaria política del Batallón Municipal de Madrid cuando solo tenía 17 años. A partir de ahí, se armó con un rifle y una pistola, peleó en el frente, trabajó como guardia y participó en el espionaje a pesar de haberse alistado inicialmente con el papel de educar a sus camaradas en ideología comunista.

En este momento, la Unión de Muchachas era un batallón de mujeres de la retaguardia organizada comunista en Madrid que luchó en el frente a partir del 8 de noviembre de 1936. Posicionado en el puente de Segovia y cerca de Getafe en el frente de Carabanchel, y representando el grueso de las fuerzas republicanas en esas posiciones, las combatientes de la Unión de Muchachas fueron de las últimas en retirarse.

Teófila Madroñal fue destinada a la carretera de Extremadura durante el asedio de Madrid.

Diciembre de 1936

Durante el invierno de 1936, el Gobierno republicano intentó convertir formalmente a las milicias en unidades de sus fuerzas armadas. Hasta ese momento, las mujeres se habían unido a las milicias afiliadas a varios partidos políticos y sindicatos.

Sector de Tardienta

A partir de diciembre, Concha Pérez Collado formó parte de un grupo de milicianas que lucharon en el sector de Tardienta. Las mujeres finalmente fueron retiradas del frente a finales de año.

Enero de 1937

Batalla del Jarama

En enero de 1937, en la batalla del Jarama, las fuerzas republicanas estaban a punto de retirarse hasta que tres milicianas españolas dieron ejemplo a los hombres con los que combatían para resistir. Las mujeres, que manejaban un puesto de ametralladoras, se negaron a retirarse.

Marzo de 1937

Frente de Madrid

Salaria Kea, la única mujer afroamericana que se alistó en las Brigadas Internacionales, se unió al Batallón Abraham Lincoln en 1937. Como enfermera de la American Medical Bureau, fue destinada a lo largo del frente de Madrid en marzo. donde fue capturada por el ejército nacional español. Kea logró escapar seis semanas después con la ayuda de los soldados de la Brigada Internacional.

A las milicianas del POUM durante el asedio de Madrid, la columna comunista organizada La Pasionaria les había prohibido coger las armas. Sin embargo, se les pidió que cocinaran y lavaran la ropa para los hombres que combatían en el frente de Madrid.

Mayo de 1937

Frente de Vizcaya

María Elisa García perdió la vida en combate en las montañas de Múgica el 9 de mayo de 1937.

Frente de Barcelona

Concha Pérez Collado sufrió una emboscada en Barcelona y fue herida mientras patrullaba por el área cerca de la Plaza de Cataluña. El fragmento de metal que alcanzó su pierna permanecería en su cuerpo durante varios años.

Jornadas de Mayo

Clara Thalmann participó en la confrontación de las Jornadas de Mayo de 1937 de Barcelona, combatiendo con los Amigos de Durruti, junto a Paul Thalmann, su futuro esposo. Mientras estaba en Barcelona conoció a George Orwell en las barricadas. Se produjo una ofensiva tras el suceso, y Thalmann y su futuro esposo pasaron a la clandestinidad, pero luego fueron capturados por el Servicio de Información Militar (SIM) al intentar huir en barco desde Barcelona. Después de varios meses en prisión, la pareja regresó a Suiza. Otra mujer que era enfermera del POUM fue Teresa Rebull. Su participación la hizo objeto de represión, que fue una de las razones por la que posteriormente huyó de España. Lois Orr también participó en las Jornadas de Mayo de Barcelona.

Junio de 1937

Ofensiva de Huesca

Las mujeres continuaron perdiendo la vida en el frente de combate. Margaret Zimbal recibió un disparo de un francotirador en Huesca mientras atendía a un compañero herido.

Ruptura de filas tras las Jornadas de Mayo

Las Jornadas de Mayo tuvieron como consecuencia que varias milicianas de Barcelona intentaran abandonar la ciudad en junio y en los meses posteriores después de que algunas fueran liberadas de la prisión.

Andrés Nin y la ejecutiva del POUM fueron arrestados el 16 de junio de 1937 como una de las consecuencias de las Jornadas de Mayo. Al día siguiente, Lois Orr y el grupo con el que estaba fueron arrestados. Con la ayuda del cónsul de los Estados Unidos Mahlon Perkins, su grupo fue liberado el 1 de julio. Abandonó la ciudad dos días después a bordo de un barco con destino a Francia.

Septiembre de 1937

Ataques del Ejército Republicano de Peñarroya y Córdoba

Los observadores extranjeros que cubrían la guerra escribieron con frecuencia sobre la valentía de las mujeres en el frente, llegando a decir que soportaban el fuego enemigo mejor que muchos de los hombres con los que luchaban. Un ejemplo de esa valentía tuvo lugar en Cerro Muriano en septiembre de 1937, donde las fuerzas del ejército republicano de Jaén y Valencia huyeron del frente mientras la pequeña fuerza de milicias de Alcoy, en las que había dos mujeres, resistió un bombardeo nacional.

Octubre de 1937

Frente del Norte

Argentina García estuvo en el frente en octubre de 1937 en San Esteban de las Cruces. La valentía de los comunistas en la batalla fue reconocida con su ascenso a capitán en el Batallón Asturias.

Julio de 1938

Batalla del Ebro

Salaria Kea, que trabajaba como enfermera, fue al Batallón Abraham Lincoln durante la Ofensiva del Ebro.

Retirada del frente

Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo se tomó la decisión de retirar a las mujeres del frente republicano. Algunos fechan la decisión a finales de otoño de 1936 cuando el primer ministro Francisco Largo Caballero dio la orden. Otros, en marzo de 1937. Lo más probable es que varios líderes políticos y militares tomaran sus decisiones basándose en sus propias creencias, lo que llevó a que diferentes grupos de milicianas fueran retiradas gradualmente del frente. Pero, independientemente de la fecha, se estaba animando a las mujeres a abandonar el frente en septiembre de 1936.

A las mujeres se les dijo que abandonaran el frente de Guadalajara en marzo de 1937. Después de la batalla, muchas fueron subidas en automóviles y destinadas a posiciones de apoyo lejos de las líneas. Algunas se negaron a irse, y su destino es incierto, aunque sus amigos sospecharon que la mayoría perdió la vida en combate. Entre las combatientes retiradas estaba Leopoldine Kokes del Grupo Internacional de la Columna Durruti. Algunas mujeres retiradas abandonaron el frente y se unieron a las columnas de mujeres en la retaguardia, en defensa de ciudades como Madrid y Barcelona. Cuando Juan Negrín se convirtió en el jefe de las fuerzas armadas republicanas en mayo de 1937, terminó la época de las mujeres combatientes, mientras continuaban los esfuerzos para organizar mejor las fuerzas republicanas del ejército. Negrín también envió un mensaje al extranjero para que se siguiera reclutando a hombres, pero que las organizaciones dejaran de enviar mujeres para combatir.

Las mujeres que defendían la igualdad del PSUC y del POUM respondieron cambiando sus mensajes, ya fuera sugiriendo que las mujeres deberían estar en la retaguardia o que las mujeres tenían un papel diferente al de los hombres en tiempos de guerra.

La decisión de retirar a las milicianas del frente fue tomada principalmente por los líderes republicanos. Las mujeres que estaban en el frente no estuvieron de acuerdo. Vieron su retirada como un paso atrás, un regreso a los roles tradicionales anteriores a la Segunda República. Consideraron esta decisión como un síntoma más amplio de los problemas de las mujeres en la sociedad, y no querían volver a los roles tradicionales que la guerra les había permitido dejar. Ni las milicianas, ni los hombres con los que combatieron, ni otros elementos republicanos protestaron por su retirada. La falta de apoyo de los compañeros hombres fue particularmente molesta para algunas mujeres, ya que les pareció que nunca se habían molestado en tratar de entender su difícil situación. En consecuencia, las milicianas desaparecieron silenciosamente sin protestas ni reconocimiento públicos.

La retirada de las mujeres del frente fue una continuación de la política de la Segunda República diseñada para atraer a los grupos conservadores, que querían que la República no desafiara tan abiertamente las creencias tradicionales españolas sobre temas como el papel de la mujer. Retirar a las mujeres del frente fue solo parte de una decisión republicana más amplia que se tomó posteriormente para reducir derechos a las mujeres y calmar a los conservadores y que en un primer momento había servido en realidad para animar a las fuerzas e ideas nacionales, con razones como que las mujeres no sabían manejar las armas y que transmitían enfermedades.

Cómo fueron presentadas en los medios

La propaganda republicana sobre las mujeres se clasificó en varias categorías: desde símbolos de la lucha hasta mujeres protectoras como enfermeras, víctimas, representantes de la República, protectoras de la retaguardia española, y combatientes.

Durante la guerra civil española, la miliciana fue una figura importante para las fuerzas republicanas entre julio y diciembre de 1936.

Tanto los medios extranjeros como nacionales mostraron imágenes de estas luchadoras en el frente de España en las que aparecían rompiendo los moldes establecidos. Inicialmente, esto causó problemas para algunos en España, ya que el país tenía ideas muy tradicionales sobre los roles de género. Aunque los republicanos las aceptaron mejor, esto comenzó a cambiar de nuevo en diciembre de 1936 cuando el Gobierno de la Segunda República empezó a usar el lema "Hombres al frente, mujeres a la retaguardia". Para marzo de 1937, esta actitud se había extendido a las líneas del frente, donde las milicianas, en contra de su opinión, fueron retiradas o destinadas a tareas secundarias.

Las fuerzas republicanas utilizaron la presencia de milicianas como aventureras y a veces frívolas en su propia propaganda. La propaganda nacional, en cambio, a menudo representaba a la miliciana de forma negativa. Hasta cierto punto, la imagen en la propaganda republicana era con la que muchas milicianas se identificaban y se sentían cómodas, ya que habían absorbido las normas culturales de género en su juventud y que continuaban perpetuando. Al mismo tiempo, a menudo creaban y contaban historias que subrayaban su pureza durante la Guerra Civil. Cuando las entrevistaba la prensa, muchas mujeres se sintieron ofendidas por las preguntas sobre su vida privada. Rosario Sánchez Mora, La Dinamitera, reaccionó con enojo cuando la entrevistaron, diciendo que las compararan con personas de mala reputación la ofendían, ya que las milicianas estaban dispuestas a dar su vida por sus ideales y por quienes compartían su ideología de izquierda. Los medios republicanos independientes representaban con frecuencia a las milicianas no en combate, sino en tareas de apoyo. Muchas combatientes fueron fotografiadas cuidando heridos en sus batallones, o cocinando y limpiando para ellos.

A diferencia de la miliciana republicana, la propaganda nacional impulsó la imagen de la mujer tradicional. Era modesta, pura, dedicada y tradicional, apoyaba a la familia española a través del trabajo en casa. Era lo opuesto a la miliciana republicana en el sentido de que estaba lejos del frente y nunca pelearía.

Las milicianas en el frente a menudo escribieron sobre sus experiencias para que se publicaran en los medios apoyados por el partido. Uno de los temas principales en los que se centraron fue con frecuencia la desigualdad en el frente, y que se esperaba de ellas que, además de combatir, también atendieran a los heridos, cocinaran y limpiaran, mientras que a los hombres se les dejaba descansar.

Tras su retirada del frente, las milicianas y las mujeres en general dejaron de aparecer en la propaganda republicana. Visualmente desaparecieron para volver a sus vidas de antes de la guerra, donde su papel principal estaba en casa. Las columnas comunistas y anarquistas atrajeron a la mayoría de las mujeres de todos los grupos políticos del frente republicano. Las historias sobre las militantes del POUM se hicieron más conocidas, ya que tenían más posibilidades de publicar sus recuerdos o tenían mejores contactos con los medios internacionales.

Al final, las milicianas que aparecen en la propaganda publicada por ambas partes durante la Guerra Civil sirvieron frecuentemente como símbolo de un ideal cultural de género. Sus representaciones estaban destinadas a menudo para la mirada masculina de ambos lados de la guerra de propaganda. La forma en que a menudo se las dibujaba de forma muy atractiva facilitaba que desde ambos lados las señalaran de forma negativa.

La España franquista (1939 - 1975)

El final de la Guerra Civil y la victoria de la España franquista significaron el regreso de los roles de género tradicionales en España, incluyendo el rechazo de las mujeres combatientes en el ejército. Después de la guerra, muchas milicianas tuvieron dificultades. Se llevó a cabo una campaña de propaganda que se burlaba de su participación en el conflicto. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno las buscó para encarcelarlas o someterlas a malos tratos. Muchas combatientes también eran analfabetas, y esto limitó sus actividades posteriores. Esto se unió a las restricciones impuestas a algunas en el exilio en Francia que limitaron sus oportunidades. Las que permanecieron activas en política tuvieron que lidiar con la desigualdad de género en el Partido Comunista y en los círculos anarquistas.

Algunas veteranas de guerra nunca se rindieron. En cambio, continuaron la resistencia activa contra el Estado desde grupos comunistas y anarquistas, usando tácticas de ataque, poniendo artefactos explosivos en puestos de la Guardia Civil, robando bancos y atacando sedes de Falange. Entre las mujeres de la resistencia se encuentran Victoria Pujolar, Adelaida Abarca y Angelita Ramis. Estas mujeres, y otras como ellas, sirvieron de enlace entre los líderes exiliados en Francia y los que quedaron en España. Trabajaron con los jefes del Partido Comunista para planear acciones.

Historias poco conocidas

Las valiosas contribuciones de las mujeres españolas que lucharon a favor de la República han sido poco conocidas, y sus propias historias a menudo han sido ignoradas. Una de las principales razones fue la desigualdad de género de ese momento: las mujeres y sus problemas simplemente no se consideraban importantes, especialmente por los vencedores franquistas. Cuando se hablaba de la participación de las mujeres en la Guerra Civil, se consideraba como un conjunto de historias no relacionadas con la narrativa general de la guerra. Al mismo tiempo, al ganar la guerra las fuerzas nacionales, fueron ellos los que escribieron la historia. Como representaban un regreso a las normas de género tradicionales, tenían aún menos razones que las fuerzas republicanas para hablar de la importancia de la participación de las mujeres del bando perdedor de la guerra.

La propaganda franquista se centró mucho en las milicianas, ridiculizando su participación en la guerra. Muchas milicianas fueron encarceladas o sometidas a malos tratos, incluso décadas después de que terminara la guerra. Como resultado, muchas de las mujeres que lucharon durante la guerra se vieron obligadas a permanecer en silencio. La primera vez que se habló abiertamente sobre las milicianas en España fue en 1989 en una conferencia en Salamanca sobre la Guerra Civil.

Otra razón por la que se ha ignorado el papel de las mujeres españolas en el bando republicano en la Guerra Civil es la falta de documentos originales. Esto ocurrió porque las fuerzas del gobierno que huían destruyeron documentos o las propias mujeres los destruyeron como forma de protesta. Ocultar su propia participación en la guerra en muchos casos les ayudó a salvar sus propias vidas. En otros casos, las mismas batallas fueron la causa de la destrucción de documentos valiosos que trataban sobre la participación de las mujeres en el frente.

Véase también

En inglés: Milicianas in the Spanish Civil War Facts for Kids

En inglés: Milicianas in the Spanish Civil War Facts for Kids