Islam en España para niños

El islam en España es la presencia de la religión islámica en la Península Ibérica. Esta religión llegó en el siglo VIII con la llegada de los omeyas y tuvo una gran influencia en la cultura, el arte, la ciencia y la historia de al-Ándalus, que es como se conocía a los territorios bajo gobierno islámico.

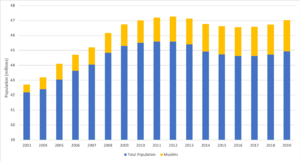

Hoy en día, la población musulmana en España es de más de 2,4 millones de personas, lo que representa alrededor del 5% del total. Este número ha crecido en los últimos años. Aproximadamente el 45% de los musulmanes en España tienen nacionalidad española, mientras que el 55% son personas inmigrantes, principalmente de Marruecos.

El islam fue reconocido por el Estado español en 1989. En 1992, se firmaron Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España, una organización que representa a las comunidades islámicas en el país.

Las regiones de España con más población musulmana son Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana.

Contenido

Historia del islam en España

Al-Ándalus: Un periodo de influencia

La llegada a la Península Ibérica

La llegada de los musulmanes a la Península Ibérica, conocida como la conquista omeya de Hispania, fue un proceso militar y político que ocurrió a lo largo del siglo VIII. Este proceso llevó a la formación del Emirato de Córdoba y al surgimiento de los primeros reinos cristianos medievales en la península.

La conquista del Reino visigodo por el Califato omeya fue bastante rápida. En solo quince años, desde el 711 hasta el 725, gran parte del territorio actual de España fue ocupado. Sin embargo, la conquista fue larga y necesitó refuerzos militares constantes y acuerdos con grupos que ofrecían resistencia.

Las fechas exactas de este proceso pueden variar según las fuentes históricas, pero se estima que la conquista principal duró unos diez años desde su inicio. Antes de la conquista, los árabes ya habían estado explorando el terreno y preparando posibles alianzas.

Varios factores contribuyeron a la rapidez de la conquista:

- Las fuerzas musulmanas eran pocas, pero muy organizadas.

- Había conflictos internos entre los visigodos.

- El terreno de la península era variado y difícil.

- El reino visigodo tenía una base social fuerte.

Además, el reino visigodo tenía problemas internos como una gran centralización política, inseguridad por grupos de personas que habían escapado de la servidumbre, problemas económicos y una disminución del poder del rey frente a los nobles.

Un factor muy importante fue la gran disminución de la población del reino en los 25 años anteriores, debido a enfermedades y años de sequía y hambre. También existía una importante división política entre dos grandes familias nobles visigodas que luchaban por el trono, lo que debilitó el reino.

Los conquistadores árabes también recibieron apoyo de parte de la población judía, que era numerosa en varias ciudades. Los judíos habían sido perseguidos por las leyes visigodas y esperaban que su situación mejorara bajo el gobierno árabe, recibiendo un estatus similar al de la población cristiana.

En el año 711, una expedición de unos 9000 hombres, liderada por Táriq Ibn Ziyad, gobernador de Tánger, cruzó el estrecho el 27 de abril. Conquistaron Algeciras y se enfrentaron a Don Rodrigo el 19 de julio de 711 en la batalla de Guadalete. Un año después, Musa ibn Nusair, el gobernador árabe de Ifriqiyya (Túnez), cruzó el estrecho para supervisar las conquistas.

En el 711, cayeron ciudades como Córdoba y la zona del estrecho de Gibraltar. Ciudades como Medina Sidonia, Carmona y Sevilla los recibieron con poca resistencia. Los partidarios del rey Rodrigo se concentraron en Mérida, que resistió el asedio durante dieciséis meses, capitulando el 30 de junio del 713. Al mismo tiempo, se tomaron otros territorios en el sureste, como el Reino de Tudmir (Murcia y Alicante), gobernado por el duque visigodo Teodomiro.

En este momento, los musulmanes controlaban gran parte del sur y este de la península. Musa ibn Nusair hizo acuerdos con nobles visigodos, garantizándoles que mantendrían su poder, sus bienes y su religión, a cambio de reconocer la autoridad del califa. Estos acuerdos también beneficiaron a la nobleza, que pudo evitar algunos impuestos. Se cree que los impuestos para la gente común se redujeron, mejorando su situación, y las leyes contra los judíos desaparecieron.

Después de asegurar Mérida, Musa y Tariq avanzaron hacia el norte. En la primavera del 714, llegaron a Zaragoza. Tariq se dirigió a Soria y Palencia, llegando al mar Cantábrico en Gijón. Musa ocupó Logroño, León y Astorga, estableciendo los límites de la conquista en el valle del Ebro. En el verano de 714, fueron llamados por el califa de Damasco. El hijo de Musa, Abd-al-Aziz, se quedó en Sevilla, la primera capital de al-Ándalus, como gobernador. Bajo su mando, se completó la conquista de la zona oriental.

En el 717, Abd al-Aziz ibn Musa fue asesinado, lo que inició un periodo de conflictos en al-Ándalus que duró cuarenta años. Ese mismo año, la capital se trasladó a Córdoba. Entre el 717 y el 719, cayeron Pamplona, Huesca y Barcelona. Los hispanogodos que resistían se refugiaron en las montañas del Cantábrico o los Pirineos. Aunque Narbona cayó en el 720, los musulmanes no lograron avanzar más allá de los Pirineos hacia el reino franco, y sus expediciones fueron detenidas definitivamente en el 732 en la batalla de Poitiers.

Los conflictos internos en al-Ándalus también permitieron que surgiera un movimiento de resistencia en la costa del Cantábrico, tras la victoria de Don Pelayo en la batalla de Covadonga en el 718. Esto llevó a la formación del Reino de Asturias y, más tarde, de otros reinos cristianos en el este.

La formación del estado andalusí (711-756)

En el año 711, tropas musulmanas, formadas por árabes y bereberes, cruzaron el estrecho de Gibraltar bajo el mando de Tariq. Tariq se estableció en el peñón que hoy lleva su nombre, Gibraltar, y luego avanzó hacia el oeste, estableciendo su base en Algeciras.

Ese mismo año, Tariq venció a los visigodos en la importante batalla de Guadalete. Después, inició una rápida conquista hacia Toledo y luego hacia Zaragoza. Hacia el 718, casi toda la Península Ibérica, excepto las zonas montañosas del norte habitadas por Vascones, Cántabros y Astures, estaba bajo el control de los generales del califa Walid I.

Desde el 716, la península fue gobernada desde Córdoba por un wali (gobernador) nombrado por el califa de Damasco. Los primeros gobernadores organizaron el estado islámico y asentaron a inmigrantes árabes, sirios y bereberes. También realizaron expediciones contra el reino franco, hasta que, después de la batalla de Poitiers en el 732, los francos lograron expulsar a los musulmanes de las tierras al norte de los Pirineos hacia el 759.

En los territorios bajo el islam, los musulmanes respetaron a la población cristiana y judía. Estas comunidades, al pertenecer a religiones reconocidas, tenían un estatus especial: estaban protegidas, podían tener sus propios jueces y conservar sus costumbres. Esto llevó a acuerdos donde muchos nobles visigodos pudieron mantener sus propiedades y cierto poder, como fue el caso de Teodomiro, gobernador de la provincia Carthaginense, quien gobernó un territorio cristiano autónomo dentro de al-Ándalus.

Esta situación, junto con el hecho de que parte de la población (especialmente cristianos unitarios y hebreos) vio con buenos ojos el nuevo poder musulmán que los liberaba de la opresión visigoda, podría explicar la rapidez de la conquista.

La sociedad de al-Ándalus era muy diversa. Estaba compuesta por la comunidad islámica (Umma), que incluía a árabes, sirios, bereberes, muladíes (cristianos convertidos al islam) y saqalibas (personas de origen eslavo). También había personas que no pertenecían a la Umma, como los judíos y los mozárabes (cristianos que vivían en al-Ándalus).

En el año 750, en Damasco, la familia de los Abasíes tomó el poder de los Omeyas, matando a casi todos sus miembros, excepto a Abd al-Rahman I (conocido como Abderramán). Los Abasíes trasladaron la capital a Bagdad.

El Emirato de Córdoba (756-929)

En el 756, Abderramán I huyó a la Península Ibérica y logró que al-Ándalus se separara del poder de Bagdad, convirtiendo a Córdoba en un emirato independiente. En la segunda mitad del siglo IX, se construyó la alcazaba de Majerit como defensa de Toledo.

La creación de los reinos de Asturias y Pamplona, y de varios condados en la zona de los Pirineos por parte de los francos, a finales del siglo VIII y principios del siglo IX, significó la primera reducción del territorio de al-Ándalus. Hasta el siglo XI, las fronteras entre al-Ándalus y los estados cristianos del norte cambiaron poco, aunque hubo luchas frecuentes entre ellos.

El estado andalusí estaba dirigido por visires (ministros) bajo la supervisión del hagib, el de mayor rango. También se formó un ejército profesional compuesto por soldados contratados.

El Califato de Córdoba (929-1031)

A principios del año 929, el emir Abderramán III proclamó el Califato de Córdoba. Se nombró a sí mismo emir al-Muminin (príncipe de los creyentes), lo que le dio poder tanto terrenal como espiritual sobre la comunidad de creyentes (Umma). Así, se convirtió en el primer califa independiente de la península. Este evento fue muy importante y el pueblo de al-Ándalus reconoció y apoyó enormemente a los califas.

Este acontecimiento se basó en la victoria que Córdoba había logrado unos meses antes sobre la revuelta de Omar Ben Hafsún con la toma de Bobastro en enero del 928. También se logró restablecer la autoridad del poder central de Córdoba sobre la mayor parte del territorio y la rendición de las últimas resistencias en Badajoz y Toledo.

La relación con los reinos vecinos era tensa. En el norte de África, estaba el Califato fatimí. En el año 931, las tropas andalusíes entraron en Ceuta, donde construyeron importantes fortificaciones. Desde entonces, se establecieron guarniciones andalusíes permanentes en Ceuta y Melilla. El Califato omeya hizo grandes esfuerzos para contener el avance fatimí, aliándose con tribus del Magreb occidental.

Por el norte, los reinos cristianos continuaban sus incursiones en territorio andalusí, aprovechando cualquier debilidad del emirato. En el 932, Ramiro II de León atacó Madrid y derrotó a un ejército musulmán en Osma en el 933. A pesar de algunas derrotas, el poder de Córdoba logró mantener una fuerte presión en la frontera y construyó nuevas defensas.

Cuando Al-Hakam II llegó al poder, el Califato de Córdoba estaba consolidado tanto en el norte de la Península, con los reinos cristianos bajo su influencia, como en el Magreb occidental, controlado por Córdoba.

A su muerte, Al-Hakam II dejó el trono a un joven de once años llamado Hisham II. Este joven califa contó con el apoyo de su madre y de un ministro llamado Abi Amir Muhammad, futuro al-Mansur (Almanzor para los cristianos). Al-Mansur, a través de intrigas políticas, fue ascendiendo hasta obtener el poder absoluto. Al-Mansur implementó reformas en la administración civil y militar y ganó el apoyo de la gente con una intensa actividad militar contra los cristianos del norte.

Al-Mansur inició una serie de campañas que se adentraron en territorio cristiano, llegando hasta Santiago y Pamplona. Esta política llevó a los reinos cristianos a formar una alianza contra al-Ándalus.

Fases posteriores y el fin de al-Ándalus

Finalmente, en 1031, el Califato se dividió en pequeños reinos llamados taifas.

Entre los años 718 y 1230, se formaron los principales reinos cristianos en la península: Castilla, Portugal, Navarra y la Corona de Aragón.

En el siglo XIII, hubo un gran avance cristiano gracias a la victoria en la batalla de las Navas de Tolosa (1212), que debilitó al poderoso Imperio almohade. Las monarquías cristianas aprovecharon para conquistar grandes territorios, dejando solo el Reino nazarí de Granada como el último territorio musulmán en la península. La Corona de Aragón comenzó a expandirse por el Mediterráneo, y Castilla se unió con el Reino de León. En 1415, los portugueses reconquistaron Ceuta.

La Reconquista de la península terminó en 1492 con la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos, quienes anexaron el Reino de Granada a la Corona de Castilla. En este mismo año, se produjo la expulsión de los judíos y el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en nombre de Castilla. En 1497, se incorporó Melilla, que estaba deshabitada.

El islam en la Edad Contemporánea

La primera comunidad musulmana que difundió su fe en la Península Ibérica en la Edad Contemporánea fue la Yamaat Ahmadía del Islam. Esta comunidad fue fundada en 1889 en la India. Se caracterizó por su enfoque misionero, similar a las misiones cristianas, lo que explica que algunas de las primeras mezquitas en Occidente fueran suyas, como la de Berlín, construida en 1928.

El primer misionero ahmadía en España fue Karam Ilahi Zafar, quien llegó en 1946. Para mantenerse y continuar su actividad, vendía perfumes artesanales. Se hizo muy conocido en el Rastro de Madrid. La comunidad que él formó tuvo un lugar de oración en Madrid.

La Comunidad Ahmadía fue la primera organización musulmana a nivel nacional en registrarse oficialmente en España, el 25 de septiembre de 1970. En 1980, la comunidad logró abrir una mezquita en Pedro Abad, Córdoba, financiada con donaciones. La primera piedra fue colocada el 9 de octubre de 1980 por su tercer califa, quien dijo la frase "Amor para todos, odio para nadie". El 10 de septiembre de 1982, el cuarto califa ahmadía inauguró la mezquita. No fue la primera mezquita de España, ya que había otras en Ceuta y Melilla, ni la primera de la Península, pues la de Marbella se había inaugurado antes.

En ese momento, la Comunidad tenía alrededor de cien miembros en España. El primer misionero, Karam Ilahi Zafar, fue trasladado a Granada y luego a Portugal. Murió en 1992 y está enterrado en Pedro Abad.

Población musulmana en España

Según datos de 2006, vivían en España 1.080.478 musulmanes, lo que equivalía al 2,41% de la población total. Un censo de 2015 de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) indicó 1.858.409 musulmanes, el 3,97% de la población.

Es importante saber que estos cálculos no son oficiales y a veces pueden ser más altos de lo real, porque incluyen a personas de origen musulmán que no practican la religión, o a quienes participan culturalmente del islam pero no son creyentes. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó en 2021 que el 2,7% de la población cree en religiones diferentes a la católica, lo que sitúa al islam en torno al 2%.

En 2019, el número de musulmanes alcanzó 2.091.656, representando el 4,45% de la población total. Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias son las comunidades con mayor número de musulmanes. Sin embargo, los porcentajes más altos de población musulmana respecto al total de la comunidad se encuentran en las ciudades de Melilla (51,98%) y Ceuta (43,43%). También destacan la Región de Murcia (7,53%), Cataluña (7,35%) y La Rioja (6,14%).

| Comunidad autónoma | Población musulmana |

|---|---|

| Cataluña | 564 055 |

| Andalucía | 341 069 |

| Madrid | 299 311 |

| Comunidad Valenciana | 221 355 |

| Murcia | 112 527 |

| Canarias | 75 662 |

| Castilla-La Mancha | 69 914 |

| País Vasco | 62 466 |

| Aragón | 59 821 |

| Baleares | 59 418 |

| Melilla | 44 958 |

| Castilla y León | 41 275 |

| Ceuta | 36 822 |

| Navarra | 29 563 |

| Galicia | 19 975 |

| Extremadura | 19 858 |

| La Rioja | 19 462 |

| Asturias | 8623 |

| Cantabria | 5526 |

| España | 2.091.656 |

Los musulmanes que viven en España provienen principalmente de El Magreb (Marruecos y Argelia), de países subsaharianos (Senegal), de Oriente Próximo y de países asiáticos como Pakistán y Bangladés. El grupo más grande es el de los musulmanes de Marruecos.

Según la UCIDE, en 2014, España tenía 400.286 descendientes de musulmanes inmigrantes.

Un grupo más pequeño, pero muy activo socialmente, son los musulmanes de origen saharaui, que tienen oficinas y asociaciones propias en España.

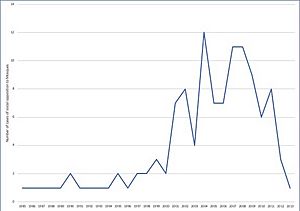

Organizaciones islámicas en España

Aunque las organizaciones musulmanas comenzaron a crearse a partir de la Ley de Libertad Religiosa de 1967, su número aumentó mucho después de los Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España en 1992, junto con el aumento de la inmigración. Estos acuerdos establecieron una serie de derechos para las organizaciones religiosas registradas en el Ministerio de Justicia y para los musulmanes en España. En 2019, había 29 federaciones islámicas, 1704 comunidades y 21 asociaciones registradas.

Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España

El acuerdo firmado en 1992 entre el Ministerio de Justicia (representando al Estado español) y la Comisión Islámica de España (como representante de las comunidades musulmanas) otorga una serie de derechos similares a los de la Iglesia Católica. Sin embargo, estos acuerdos no son tratados internacionales y no tienen financiación directa del Estado. Los temas principales del acuerdo incluyen asuntos legales, lugares de culto, imames, matrimonio y festividades, asistencia religiosa, educación religiosa, beneficios fiscales, patrimonio cultural y artístico, y productos halal.

Debates sobre el culto islámico

Apertura de mezquitas

En España hay 13 mezquitas grandes en ciudades como Madrid (2), Valencia (1), Córdoba (2), Granada (1), Ceuta (2), Melilla (2), Fuengirola (1), Marbella (1) y Málaga (1). Además, las comunidades musulmanas locales suelen abrir pequeños lugares de oración en locales comerciales, garajes o apartamentos.

En la España democrática, ha habido ocasiones en las que vecinos se han opuesto a la apertura de estos lugares de oración y mezquitas. Un estudio de 2016 reportó 74 casos de oposición vecinal entre 1985 y 2013 en toda España, siendo Cataluña la comunidad con más casos (41).

El uso del velo

Al igual que en otros países de Europa, en España ha habido debates sobre el uso de ciertas prendas de vestir islámicas, como el velo, en los centros escolares. Ha habido casos de niñas o adolescentes que no querían ir a la escuela sin cubrirse la cabeza con un pañuelo o hiyab. Esto a veces ha llevado a expulsiones y a la necesidad de buscar otras escuelas que sí permitieran el velo. Estas situaciones han generado discusiones. Se ha argumentado que a las monjas se les permite llevar la cabeza cubierta. En algunos casos, las autoridades han intervenido.

La organización Amnistía Internacional se ha pronunciado en contra de la prohibición del velo islámico en relación con estas discusiones en España. Esteban Beltrán, director de esta organización en España, declaró: "La forma en que las personas deciden vestirse puede ser una expresión importante de su identidad o creencias religiosas, culturales y personales; y es un derecho individual que no puede restringirse de forma arbitraria."

Sin embargo, la prenda también ha sido objeto de debate por su relación con la presión social, especialmente cuando se percibe como un requisito para muchas mujeres, a veces desde la adolescencia. Esto se ve como una posible desigualdad, ya que las normas de vestimenta para las mujeres musulmanas suelen ser más estrictas que para los hombres. Aunque los hombres también tienen códigos de vestimenta, como cubrirse entre el ombligo y las rodillas, en la práctica pueden tener más libertad social en algunos contextos, lo que a veces genera críticas.

También ha habido un debate en España sobre la regulación del uso del velo que cubre todo el rostro (como el burka o el niqab) en espacios públicos. El Senado aprobó una propuesta para pedir al Gobierno que prohibiera el velo integral en todos los espacios públicos, incluida la calle. Varios ayuntamientos, como los de Barcelona, Tarragona, Lérida y Coín, han prohibido el uso del velo integral en las instalaciones municipales.

Galería de imágenes

-

El Patio de los Leones, una de las muestras icónicas del arte nazarí en la Alhambra de Granada.

Véase también

En inglés: Islam in Spain Facts for Kids

En inglés: Islam in Spain Facts for Kids