Paleoamericano para niños

El Paleoamericano es el nombre que se le da a la primera y más larga etapa de la historia del continente americano. Durante este tiempo, que abarca desde la llegada de los primeros humanos hasta aproximadamente el año 8000 a.C., se desarrollaron las primeras herramientas de piedra. También se sentaron las bases de la gran variedad de pueblos y lenguas que existían en América antes de la llegada de los europeos. A las personas que vivieron en América durante esta etapa se les llama paleoamericanos o paleoindios. Sus descendientes actuales son conocidos como amerindios.

Aunque todos están de acuerdo en que esta etapa comienza con la primera presencia humana en América, no hay un acuerdo total sobre cuándo ocurrió esto ni sobre las rutas que siguieron estos grupos. Durante mucho tiempo, la idea principal fue la teoría del poblamiento tardío, que decía que los primeros humanos no pudieron haber llegado antes del 11000 a.C. Esto se debía a las condiciones climáticas y a la falta de pruebas arqueológicas más antiguas.

Sin embargo, algunos descubrimientos después de los años sesenta pusieron en duda esta idea. En lugares del centro y sur de América se encontraron restos con fechas más antiguas, lo que fortaleció la teoría del poblamiento temprano. Muchos de estos hallazgos fueron discutidos, a menudo diciendo que los sitios estaban contaminados. Pero las pruebas encontradas en Monte Verde (Chile) son muy sólidas, y sus fechas (12800 a.C.) son anteriores a las de cualquier otro sitio en Norteamérica que no haya sido cuestionado.

La información que tenemos sobre este período es escasa, especialmente para las épocas más antiguas. Generalmente, se basa en lo que los arqueólogos deducen de los hallazgos, que son principalmente herramientas de piedra, restos de humanos, animales y plantas, o antiguos campamentos. A partir de estos descubrimientos, se puede ver que las herramientas se hicieron cada vez más complejas y se usaron más tipos de materiales para fabricarlas, especializándolas para diferentes actividades.

Contenido

¿Cómo llegaron los primeros humanos a América?

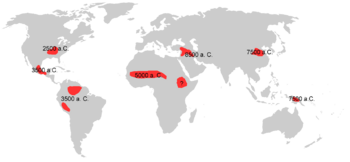

Durante la última Edad de Hielo, una gran cantidad de hielo se acumuló en los continentes. Esto hizo que el nivel del mar bajara unos 120 metros. Cuando el nivel del mar bajó, se formaron conexiones terrestres en varios lugares del mundo. Una de estas conexiones fue el Puente de Beringia, que unió Siberia (Asia) con Alaska (América).

El estrecho de Bering, que ahora separa Asia de América, tiene una profundidad de entre 30 y 50 metros. Cuando el nivel del agua bajó, una gran extensión de tierra de hasta 1500 kilómetros de ancho quedó al descubierto, uniendo los dos continentes hace unos 40000 años.

Este fenómeno natural ocurrió dos veces. La primera vez fue hace unos 40000 años y duró 4000 años. La segunda vez fue hace unos 25000 años y duró entre 11000 y 10500 años. Después, al final de la glaciación, el agua volvió a subir, inundando estas tierras y separando definitivamente Asia de América. Estas dos ocasiones fueron una oportunidad para que grupos de personas de Siberia cruzaran hacia América.

Una de las teorías más aceptadas sobre la llegada de los primeros humanos a América es la del cruce por el Puente de Bering. Los científicos creen que este puente estuvo disponible para el paso de personas y animales durante un "breve" período en la última glaciación, cuando el nivel del mar bajó mucho.

La ruta de Bering es muy aceptada y está confirmada por pruebas arqueológicas, genéticas y culturales. Lo que se discute hoy en día es si fue la única ruta y cuándo ocurrieron las migraciones. La misma ruta de Bering ofrece dos posibilidades: una por tierra firme y otra por la costa, incluso usando pequeñas embarcaciones. La ruta terrestre, que antes era casi "oficial", ahora es cuestionada porque implicaría atravesar zonas muy frías donde la supervivencia humana sería muy difícil. En cambio, la navegación costera habría sido más fácil, lo que podría explicar por qué se encuentran sitios más antiguos en las costas del Pacífico de Norteamérica, cerca de California, y los sitios más al norte son más recientes.

Los primeros restos humanos encontrados en Norteamérica muestran características físicas diferentes a las de los pueblos indígenas americanos típicos, pareciéndose más a los antiguos habitantes de Siberia. Esto sugiere que hubo una primera población de paleoamericanos, a la que luego se sumaron los ancestros de los nativos americanos. Se cree que los primeros hombres llegaron a América hace unos 35000 años.

Otras posibles rutas de migración

Además de la ruta de Bering, se han propuesto otras posibles rutas de migración:

- Península de Kamchatka (Siberia), islas Aleutianas (Pacífico), costa sur de la península de Alaska. Se cree que vinieron de Asia y usaron embarcaciones sencillas.

- Islandia, Groenlandia, Labrador, Terranova. Se cree que vinieron de Europa. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de una migración europea a América durante el Paleolítico superior, basándose en similitudes entre herramientas de piedra.

- Oceanía, Antártida, América del Sur. Se piensa que pudieron haber usado balsas primitivas.

- Melanesia, Polinesia, América. También habrían usado balsas, similares a las polinesias actuales.

Etapas del Paleoamericano

Dentro del período paleoindio, se pueden distinguir dos etapas principales:

Cazadores-recolectores iniciales

En esta etapa, las culturas se caracterizaban por herramientas de piedra más antiguas, como cantos tallados y raspadores. Los restos son escasos, pero se han encontrado ejemplos de más de 30000 años de antigüedad en todo el continente, como en Topper (Estados Unidos), Pedra Furada (Brasil), Tlapacoya (México) y Monte Verde (Chile).

Culturas de puntas de proyectil

Estas culturas tenían una tecnología de piedra muy avanzada y su economía se basaba en la caza de animales medianos y grandes. Aparecieron hace unos 13000 años y se caracterizan por diferentes tipos de puntas de lanza muy bien hechas. Las más famosas son las de la cultura Clovis (sur de Estados Unidos), pero hay muchas más. Un ejemplo importante en Sudamérica es la Cueva Fell (en Pali Aike, Chile), cuyas puntas, llamadas de "cola de pescado", datan del 11000 a.C.

Periodo proto-indio

Este subperíodo comienza con la llegada de los primeros hombres al continente y se extiende hasta aproximadamente el 20000 a.C. Durante este tiempo, los inmigrantes se adaptaron al nuevo ambiente y se extendieron por el continente. Los protoindios eran principalmente buscadores de comida que cruzaron el estrecho siguiendo a sus presas (como mamuts y bisontes antiguos). Formaban grupos de cazadores-recolectores que se movían lentamente hacia el sur. Sus herramientas estaban hechas principalmente de madera, hueso y piedra, trabajando esta última con golpes. Así crearon grandes hachas de mano, raspadores y martillos, que se han encontrado en abundancia en las excavaciones.

Debido a la disponibilidad de recursos naturales y al nivel de desarrollo de estos migrantes, los protoindios se organizaban en pequeños grupos o clanes, formados por familias de cazadores y recolectores. Se cubrían con las pieles de los animales que cazaban cerca de los glaciares. Algunos grupos se movieron hacia el sur, a regiones con más variedad de alimentos vegetales y animales. Los hallazgos de menos de 20000 años muestran un cambio en la forma de vida de estos cazadores-recolectores, lo que indica el comienzo de una nueva etapa.

Periodo paleoíndio

Este período va desde el 20000 hasta el 8000 a.C. Se han encontrado muchos restos arqueológicos en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Aparece una nueva forma de trabajar la piedra: las puntas de proyectil, talladas finamente. Hay diferentes tipos, como las puntas clovis, lanceoladas, Folsom, inca, fell, y cola de pescado. Esto muestra lo extendida que estaba esta técnica, que llegó hasta el noroeste argentino, el Río de la Plata, la Patagonia y Tierra del Fuego.

Otra gran innovación de este período fue el atlatl o propulsor, una herramienta que hacía más efectivo el lanzamiento de jabalinas por parte de los cazadores. Estas mejoras tecnológicas fueron la base de las grandes culturas cazadoras del Pleistoceno, que vivieron en las praderas y valles boscosos de Norteamérica, con un clima suave y muchos animales para cazar. Los sitios excavados muestran campamentos y lugares de matanza, con restos de herramientas y huesos de animales antiguos.

Aunque no hay pruebas directas, se cree que fabricaron redes, cuerdas, adornos de hueso y plumas. En Mesoamérica (México y América Central) y Sudamérica, se han encontrado versiones de estas culturas adaptadas al medio ambiente, que combinaban la caza de animales grandes con la recolección, manteniendo un estilo de vida similar durante siglos.

Periodo mesoíndio

El retroceso de los hielos hacia el norte (final de la glaciación de Wisconsin) provocó importantes cambios en el clima y el medio ambiente alrededor del 8000 a.C. Esto causó la extinción o migración de los grandes animales que eran la base de la alimentación de los grupos paleoindios. El paisaje americano empezó a parecerse al actual, y estos cambios se reflejaron en las nuevas sociedades que surgieron en este período. Diferentes formas de conseguir alimento, tecnologías y tipos de asentamiento marcan la aparición del mesoindio, que se extiende hasta el 1000 a.C. La alimentación de estos grupos se basaba en la recolección de frutos.

Los primeros humanos en los Andes peruanos

Los primeros humanos llegaron al territorio peruano con las mismas habilidades que sus antepasados que cruzaron Beringia: conocimientos básicos de caza y recolección de frutos, creencias y organización en grupos. Comenzaron a vivir en zonas con abundante flora y fauna. Con el tiempo, descubrieron la agricultura y la ganadería. En la costa peruana, por ejemplo, se volvieron seminómadas debido a los recursos marinos que encontraban, listos para ser recolectados.

Así, encontramos al humano más antiguo en Perú, en la cueva de Pikimachay, en la zona de Paccaicasa. Parece que la región andina entre la línea ecuatorial y los 20° de latitud sur fue la zona preferida de los grupos de recolectores, cazadores y pescadores, ocupando diferentes pisos ecológicos como quechua, suni, puna, yunga y chala. Estos primeros pobladores se adaptaron al ambiente de los Andes y, muchos siglos después, crearon las primeras culturas andinas. Posiblemente una de las primeras fue la del complejo de Piki en Ayacucho.

Este sitio se encuentra a 12 kilómetros al norte de Ayacucho, a una altitud de 2740 metros sobre el nivel del mar, y sus restos datan de hace 15500 años.

Es claro que esta sociedad primitiva, al sentirse desprotegida ante animales feroces, condiciones climáticas difíciles y otros desafíos, sintió la necesidad de protegerse. Desarrollaron mecanismos de seguridad, como refugios seguros (cuevas) y, por supuesto, armas. La necesidad de seguridad ya era parte de la vida del hombre peruano. La organización social era la "comunidad primitiva": vida, trabajo y sustento en común. Debido a la tecnología limitada, estos primeros habitantes de los Andes peruanos realizaban sus actividades en conjunto con el resto del grupo. Lo que obtenían lo repartían por igual, sin importar la edad o el género. En la recolección, el grupo era guiado por el hombre más experimentado, pero durante la cacería, por el más hábil o el más fuerte.

Existen otras pruebas tempranas de ocupación en los Andes peruanos en Jayhuamachay, Pachamachay y cerro Huargo, que datan del 13500 a.C.

En 1969, el estadounidense Thomas Lynch descubrió importantes restos culturales del 10560 a.C. en la Cueva del Guitarrero, a 6 kilómetros al sur de la ciudad de Yungay. La cueva se encuentra a 2580 metros sobre el nivel del mar. Allí se han encontrado restos fósiles que indican que fue usada durante todo el período nómada y en los inicios de la agricultura. Por ello, se considera "uno de los grandes testimonios del origen de la agricultura en América".

En las capas inferiores se han encontrado puntas de proyectiles y restos de cuchillo. Según el arqueólogo Thomas Lynch, parece que fue la primera fábrica andina de instrumentos y armas.

En la costa peruana, cerca de Lima en Ancón, se encuentra Chivateros, cerca de la desembocadura del río Chillón, que muestra presencia humana hacia el 8500 a.C. Así podríamos seguir nombrando sitios donde, aunque no existía el concepto de Estado y Nación, el ser humano peruano, sin saberlo, iniciaba su camino hacia la civilización, la más grande de América: la Inca.

También tenemos Lauricocha, en Huánuco, un conjunto de sitios entre los 3950 y 4500 metros sobre el nivel del mar. Allí se encontraron raspadores, lascas, huesos fosilizados de camélidos y ciervos, raíces y tubérculos, proyectiles con puntas en forma de sauce o laurel, tumbas (la mayoría de niños), figuras de animales y representaciones de danzas ceremoniales. Todo esto con una antigüedad de 8000 a.C., con pruebas científicas. Es interesante ver en Lauricocha una organización del trabajo y una cierta organización del espacio. El grupo se movía entre la cueva refugio y los refugios estratégicos de caza y recolección. Esto ya muestra, en esa época temprana, una organización para la seguridad y defensa del grupo y de sus sitios de refugio semitemporales.

En Lauricocha, la organización debió ser más avanzada que la de simples grupos, con obediencia a los líderes, respeto a los primeros "especialistas" y defensa colectiva de su área de supervivencia y de sus cuevas-refugio.

Otras huellas antiguas en los Andes peruanos son Tres Ventanas, Guitarrero II, puente Jayhua, Toquepala (Tacna), Pachamachay y Telarmachay en Junín, y también Santo Domingo de Paracas.

En la etapa de los cazadores más avanzados, comienza una explosión cultural del hombre andino peruano con las pinturas rupestres, que se hacían en las paredes de las cuevas y en algunas piedras ceremoniales.

El dominio del fuego trajo consigo más seguridad y vida en comunidad para los hombres de aquella época. Protegidos por las llamas de los animales salvajes y con el calor del hogar, hombres, mujeres y niños podían prolongar sus actividades después del anochecer. Es innegable que alrededor del fuego, que daba seguridad y luz, los grupos se reunían para fabricar sus armas y cocinar sus alimentos. Esas horas de convivencia al calor del fuego debieron estimular el uso cada vez mayor de la comunicación verbal.

Así llegamos a la revolución agrícola en los Andes peruanos. Desde los orígenes de la humanidad, hasta el siglo XXI, la humanidad ha vivido muchos acontecimientos, pero dos han sido muy importantes: la revolución agrícola y la revolución industrial. La revolución agrícola ocurrió en todo el mundo, entre el 10000 a.C. y el 5000 a.C. En América y el resto del mundo, la revolución agrícola se dio casi al mismo tiempo y de forma independiente.

En el actual territorio de Perú, la revolución agrícola ocurrió entre el 6000 y el 2500 a.C. y transformó al nómada en sedentario, al cazador en pastor, al recolector en agricultor. Las cuevas dieron paso a viviendas para cuidar los cultivos y el ganado. Se produjo una división del trabajo. La unidad del grupo se rompió cuando el hombre se dio cuenta de que para criar sus animales y sembrar, no necesitaba al grupo grande, sino a su familia: su mujer y sus hijos. Así, tomó conciencia del concepto de familia y la protegió. Esto se logró desde la etapa de "recolectores y cazadores superiores", donde el hombre aprendió la "caza y recolección selectiva", es decir, solo recogía los frutos maduros y dejaba los "verdes"; cazaba los animales adultos y criaba a los jóvenes.

En la revolución agrícola, parece que primero se domesticaron plantas como la calabaza, los pallares, el frijol, la quinua, las papas, el algodón y el maíz, en ese orden. Entre los animales, se domesticaron el cuy, la llama y la alpaca, mientras que la vicuña y el guanaco fueron objeto de caza controlada.

La "sociedad primitiva" entró en crisis y surgió la "comunidad aldeana", donde el núcleo principal era la familia y los lazos eran de parentesco. Esta división no ocurrió de la noche a la mañana. Incluso durante la revolución agrícola, la sociedad se dividió: algunos continuaron con la pesca, caza y recolección, mientras que otros se dedicaban a la agricultura y la ganadería.

Finalmente, se llegó a una nueva sociedad andina, basada en la agricultura y el respeto a la Pachamama (madre tierra en quechua). En un terreno variado, el antiguo hombre peruano tuvo que usar su ingenio al máximo para crear las condiciones para la siembra y la vida sedentaria. La ingeniería hidráulica se volvió vital y comenzó a desarrollarse en esta etapa. También se inició la tarea de ampliar las tierras de cultivo con terrazas, llamadas camellones o waru waru.

Así llegamos al Estado-Nación. Parece que el primer asentamiento en territorio peruano estuvo en Chilca, cerca de Lima. Eran casas muy sencillas de juncos y troncos, de forma cónica, muy cercanas entre sí y a los campos de frijol y calabaza. Parece que esta aldea se organizó en el 5500 a.C. y fue abandonada en el 2300 a.C.

La vida y la salud en la prehistoria

Convertirse en seres humanos representó una gran ventaja para nuestros antepasados prehistóricos. Mientras que los animales perdían hasta el 80% de sus crías, los seres humanos perdían solo entre el 30% y el 50% de sus hijos. Además, ocasionalmente los humanos podían vivir más allá de su edad reproductiva, algo inusual en el mundo animal, y esta vida más larga mostraba una mejor adaptación del ser humano.

Probablemente, los cazadores-recolectores primitivos sufrían ciertas enfermedades crónicas causadas por organismos que podían vivir dentro del cuerpo humano y que se transmitían al estornudar, respirar o por alimentos contaminados. Posiblemente, una de las enfermedades más comunes que sufrían nuestros antepasados estaba relacionada con el sistema digestivo. Parece que muchas infecciones por comer carne de animales enfermos pudieron, con el tiempo, haber hecho al hombre prehistórico de algún modo inmune. Sin embargo, otras infecciones accidentales, que solo ocasionalmente afectaban a los humanos, habrían tenido efectos muy graves.

El doctor Fernando Prada Alonso, sobre la salud en la prehistoria, dice: "Partiendo de esta evidencia, no parece probable que hayan existido otras enfermedades desconocidas que hubieran podido afectar a estas poblaciones primitivas. Sin embargo, otras enfermedades que hoy en día son relativamente leves, pudieron haber sido extremadamente graves en otros tiempos". Debido a las enfermedades, el promedio de vida de los hombres era de 35 años y el de las mujeres de 30 años. Esta diferencia no se debía solo a los desafíos de la reproducción, sino a las condiciones de vida que tenían las mujeres, como el montaje de campamentos y la preparación de alimentos.

En cuanto a la corta esperanza de vida, no solo se consideran las enfermedades, sino también las duras condiciones de la vida nómada, el clima y las luchas. En Egipto, por ejemplo, se descubrieron fosas donde las pruebas arqueológicas indicaron que casi la mitad de la población murió por golpes graves, es decir, de forma violenta.

Durante el neolítico (8000 a.C.), cuando se estaba pasando a una vida más sedentaria debido a la revolución agrícola, la estatura de las personas tendió a disminuir. La razón podría ser la dieta, pero también la posibilidad de nuevas enfermedades que causaran anemias, como la malaria. También se encontró la primera evidencia de talasemia, una adaptación hereditaria de los glóbulos rojos de la sangre que ayuda a combatir la malaria.

La población prehistórica creía que el dolor se debía a factores externos, no solo a heridas, sino también a espíritus malignos. En esos casos, se llamaba a brujos y chamanes para aliviarlos.

La trepanación, una de las pocas prácticas prehistóricas de las que hay pruebas arqueológicas, se realizaba haciendo un pequeño agujero en el cráneo con una especie de broca de carpintero con mango. Se practicaba en casos de dolor de cabeza, epilepsia y algunas enfermedades mentales. Esta práctica fue común en todo el mundo. Los que lograban sobrevivir a la trepanación cubrían sus heridas con trozos de calabaza, piedra, conchas de moluscos, e incluso, con plata y oro.

El médico Arístides Herrera Palacios afirma que: "En Europa usaban como amuleto los restos de la trepanación. La práctica de la trepanación se hizo común hasta bien entrada la Edad Media".

Paleoindio en San Vicente de Tagua Tagua

De acuerdo con estudios de polen en la zona de la Laguna de Tagua Tagua, se sabe que en gran parte del Pleistoceno superior, el clima era más frío que el actual, con bosques de especies como coigües, robles y lengas. Alrededor de los 10000 años, el bosque de coníferas disminuyó debido al aumento de la temperatura.

Los humanos se asentaron en la zona hace aproximadamente 12000 años. Se creía que eran los pobladores más antiguos de Chile, pero las investigaciones de Tom Dillehay en el famoso sitio paleoindio de Monteverde, cerca de Puerto Montt, han demostrado que este último data del 12800 a.C., lo que lo convierte en el asentamiento humano más antiguo de Chile (Tagua Tagua ronda los 9000 a.C.), e incluso uno de los más tempranos del continente americano.

Estos primeros cazadores americanos, llamados "paleoindios", se ubicaron en Tagua Tagua para acechar y cazar a grandes animales que quedaban atrapados en los pantanos del lugar. Para ello, usaron una tecnología sencilla pero eficaz, como grandes bloques de piedra y lanzas con filosas puntas de proyectil de cuarzo finamente talladas.

En el 12500 a.C., los primeros pueblos cazadores-recolectores llegaron al valle de Tagua Tagua siguiendo el rastro de grandes animales como mastodontes, caballos americanos y ciervos de los pantanos. El cambio climático al final de la última glaciación, el avance en las técnicas de cultivo y la domesticación de animales permitieron que estos pueblos se volvieran más sedentarios. Se asentaron cerca de los ríos y en los valles formados por la cordillera de la costa para cultivar maíz, quínoa, zapallo y porotos, y para aprovechar la variedad de peces y mariscos del mar, así como las maderas de los bosques costeros.

La laguna de Tagua Tagua

Esta masa de agua, que estaba a cinco kilómetros al sur de San Vicente (Chile), fue desecada en el siglo XIX. Allí se encontraron restos de animales prehistóricos como mastodontes, caballos americanos y sapos gigantes. Hasta hace poco, se creía que era el lugar de ocupación humana más antigua de Chile (9380 a.C.), pero luego se encontró Monte Verde (cerca de Puerto Montt), que era 3500 años más antiguo (12800 a.C.). Arqueólogos y paleontólogos de todo el mundo han visitado los lugares de excavación en el lecho seco de la laguna Tagua Tagua, haciendo hallazgos importantes.

Naturalistas como el francés Claudio Gay (1800-1873) visitaron la laguna para realizar estudios arqueológicos.

Alrededor de 1833, don Javier Errazúriz Sotomayor ideó un proyecto para drenar parcialmente la laguna, que no tenía salida natural y causaba inundaciones en años muy lluviosos. Los trabajos duraron unos 10 años. Es posible que un aumento repentino del nivel del agua hiciera que esta irrumpiera con fuerza en el túnel que se estaba construyendo. El canal no pudo contener la crecida y se rompió, dejando que el agua saliera y secando la laguna.

Mastodonte de Humboldt

En la laguna desecada, un equipo de arqueólogos logró rescatar a poca profundidad restos óseos de un mastodonte, llamado Cuvieronius humboldti (mastodonte de Humboldt). Este era un paquidermo primitivo, ancestro de los actuales elefantes. Los restos fueron llevados al Museo de Historia Natural de París y se muestran en el Atlas de Gay de 1844. En 1868, Ignacio Domeyko hizo una descripción geológica extensa del lugar, ya que consideró que la antigua laguna de Tagua-Tagua era donde se había encontrado la mayor cantidad de huesos de mastodonte en Chile hasta ese momento.

En Chile, los Gomphotheriidae están representados por dos especies, Cuvieronius humboldti y Cordillerion hyodon, con registros limitados a la zona central.

Los restos posteriores fueron enviados al Museo Nacional de Historia Natural de Chile.

El período arcaico en el centro de Chile: cazadores especializados (8000 a 600 a.C.)

Cazadores recolectores avanzados 6000-2500 a.C.

El cementerio más antiguo de Chile

En 1948, al construir un camino en el borde de un cerro cerca de Cuchipuy, a unos 7 kilómetros al noroeste de La Laguna, se encontraron muchos restos funerarios.

En 1976, después de investigaciones de la Universidad de Chile, se descubrió el cementerio más antiguo del país. Este lugar fue usado intensamente por estos grupos entre los años 6000 a.C. y 3700 a.C. Se extrajeron restos óseos humanos de más de 100 individuos de cuatro niveles superpuestos. El nivel más profundo es uno de los más antiguos de América, con una fecha de 10077 a.C.

Período agroalfarero temprano

Los primeros horticultores y ceramistas de Chile Central (800/600 a.C. – 900 d.C.). En El Salvador, en San Vicente de Tagua-Tagua, se encontraron cerámicas Llolleo con una fecha del 770 d.C.

Período agroalfarero intermedio tardío

El Complejo Aconcagua en Chile Central (900-1470 d.C.). La zona de Angostura fue, en tiempos preincaicos, no solo un límite geográfico natural del territorio Aconcagua, sino también una especie de frontera cultural con las poblaciones que vivían al sur del Cachapoal. Hacia el norte, el límite parece más claro, no yendo más allá del valle de Aconcagua.

La cerámica del Valle de Tagua Tagua tiene una clara influencia de la Cultura Aconcagua. Hay muchos hallazgos de este período en la región desde principios del siglo XX, en lugares como Codegua, Coinco, Pelequén, Guaico, Palmilla, Ligüeimo, Peralillo. La mayoría son cerámicas decoradas.

Desde esta época, la gente vivía en pequeños grupos de casas construidas de quincha (barro y cañas) con techos de paja, junto a canales de riego para mantener una agricultura bien establecida, con cultivos de porotos, maíz, quínoa, calabazas y zapallo. Las casas de Quincha todavía se construyen hoy en día y se pueden ver en lugares como Requehua, Rastrojos o El Tambo.

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Paleo-Indians Facts for Kids

En inglés: Paleo-Indians Facts for Kids