Alta Edad Media de la península ibérica para niños

La Alta Edad Media en la península ibérica es un periodo de la historia que va desde el siglo V hasta principios del siglo XI. Se divide en dos grandes etapas: la época de los visigodos, que duró desde el siglo V hasta el VIII, y el periodo de Al-Ándalus bajo el dominio de los Omeyas, que comenzó a principios del siglo VIII y se extendió hasta principios del siglo XI. Durante esta última etapa, los Omeyas llegaron a controlar casi toda la península ibérica, excepto una zona en el norte donde se formaron varios reinos y condados cristianos.

La Monarquía Visigoda

¿Cómo llegaron los visigodos a la península ibérica?

Desde el siglo III, el Imperio Romano empezó a tener problemas. Su sistema de gobierno y economía se debilitó, y les costaba mucho defender sus fronteras de otros pueblos. Muchos de estos pueblos eran "bárbaros" o germánicos, que vivían más allá de los ríos Rin y Danubio.

A finales del siglo IV, los emperadores romanos tuvieron que permitir que algunos de estos pueblos se asentaran dentro del Imperio, haciendo pactos con ellos. Uno de estos pueblos fueron los visigodos, que al principio se establecieron cerca del río Danubio y luego se movieron hacia el oeste, llegando incluso a saquear la ciudad de Roma en el año 410.

En el año 406, otros pueblos como los suevos, vándalos y alanos cruzaron las fronteras del Imperio y llegaron a Hispania tres años después, donde se quedaron. El emperador romano de Occidente, al ver que no podía con ellos, pidió ayuda a los visigodos en el 416. Los visigodos, que estaban en el sur de la Galia, entraron en la península ibérica para expulsar a los invasores y acabar con algunas revueltas. A cambio, recibieron tierras en la Galia.

Los visigodos lograron su objetivo: derrotaron a alanos y vándalos (algunos de estos últimos se fueron al norte de África), y los suevos se retiraron a la Gallaecia (aproximadamente la actual Galicia). Desde ese momento, los visigodos se convirtieron en el poder principal en Hispania.

El Reino Visigodo de Toledo: Unificación y Desafíos

Cuando el Imperio Romano de Occidente desapareció en el año 476, el reino visigodo de Tolosa, que ya existía como aliado de Roma y abarcaba el sur de la Galia y gran parte de Hispania, se volvió completamente independiente. Sin embargo, en el año 507, los francos, otro pueblo germánico, vencieron a los visigodos en la batalla de Vouillé. Esto obligó a los visigodos a dejar Tolosa y casi toda la Galia, y así nació el reino visigodo de Toledo.

El reino visigodo de Toledo tardó en controlar toda Hispania. Lo consiguió a principios del siglo VII, después de conquistar el reino suevo y expulsar a los bizantinos de la costa sureste y sur de la península. Aun así, les costó mucho someter a los astures, cántabros y vascones en la zona cantábrica y los Pirineos occidentales, y nunca lo lograron por completo.

El número de visigodos que llegaron a Hispania fue pequeño, se calcula que menos de 200.000. No hubo una "germanización" de la lengua ni de la cultura; el latín siguió siendo el idioma principal de los hispanorromanos, que eran unos 4 millones. Al contrario, los visigodos adoptaron y continuaron con la cultura, leyes y forma de gobierno romanas. Sus monedas imitaban las romanas y sus reyes usaban vestimentas y símbolos de autoridad imperiales. Además, recopilaron el derecho romano en el Liber Iudiciorum, aunque añadieron algunas leyes germánicas.

La sociedad visigoda mantuvo la división entre personas libres y personas que no lo eran. Entre los libres, seguía habiendo grandes propietarios de tierras (los potentiores, que incluían a la nobleza visigoda y la Iglesia) y pequeños propietarios o campesinos (los humiliores). Entre estos grupos, los lazos de dependencia se hicieron más fuertes, dando lugar a una sociedad que algunos historiadores llaman "protofeudal", es decir, parecida a lo que luego sería el feudalismo. La vida en las ciudades siguió disminuyendo, y la gente se concentró más en el campo.

Para fortalecer su monarquía, los visigodos vieron la necesidad de unirse con la Iglesia católica hispana. Por eso, en el III Concilio de Toledo del año 589, bajo el rey Recaredo, renunciaron al cristianismo arriano y adoptaron el cristianismo católico, que era la fe de la mayoría de los hispanorromanos. A partir de entonces, la Iglesia católica se volvió muy importante en la monarquía visigoda. Sus concilios no eran solo reuniones religiosas, sino también asambleas políticas convocadas y presididas por el rey.

La monarquía visigoda, siguiendo la tradición germánica, elegía a sus reyes. En el IV Concilio de Toledo del 633, se decidió que no solo los nobles participarían en la elección del rey, sino también los obispos. Una vez elegido, tanto nobles como obispos le jurarían lealtad. El rey también sería ungido con aceites sagrados, lo que le daba a su poder un carácter divino. Sin embargo, esto no logró dar estabilidad a la monarquía, ya que las luchas por el poder entre los nobles, las intrigas y la violencia debilitaron el reino. La mitad de los reyes visigodos fueron asesinados o depuestos por la fuerza.

La invasión musulmana del año 711, que puso fin a la monarquía visigoda, fue facilitada por una guerra interna que estalló un año antes. Cuando el rey Witiza murió, sus seguidores no aceptaron a Rodrigo como nuevo rey. Los partidarios de Witiza, que querían que su hijo Agila fuera rey, pidieron ayuda a los musulmanes que estaban al otro lado del Estrecho para que los apoyaran en su lucha contra el rey Rodrigo.

Al-Ándalus Omeya

La Conquista Musulmana de la Península Ibérica

En la primavera del año 711, Tariq ibn Ziyad, un líder militar del gobernador del norte de África, cruzó el estrecho con unos 18.000 hombres, en su mayoría bereberes. Desembarcó en lo que hoy es Gibraltar (nombre que viene de "Yebel Tarik" o "montaña de Tarik"). Luego, derrotó al ejército visigodo del rey Rodrigo en la batalla de Guadalete y ocupó Toledo, la capital visigoda. Poco después, llegó otro ejército musulmán liderado por Musa ibn Nusair. La ocupación de la península, que los musulmanes llamaron al-Ándalus, se completó en solo dos años, a veces por conquista y otras por acuerdos con nobles visigodos, como el Pacto de Tudmir.

La conquista fue relativamente rápida debido al colapso de la monarquía visigoda y a las luchas internas entre sus nobles. Además, los invasores hicieron acuerdos con la población local: respetaron sus formas de gobierno, les permitieron conservar la mayoría de sus tierras y les dejaron practicar la religión cristiana a cambio de un impuesto especial.

El Emirato Dependiente de Córdoba (711-756)

Cuando se produjo la conquista de la península ibérica, el mundo islámico estaba unido bajo un único líder político y religioso, el califa (sucesor de Mahoma), que vivía en Damasco. Esta autoridad nombraba al emir o wali que gobernaría Al-Ándalus desde Córdoba, su capital. Este emir se encargó de establecer las bases del Estado islámico. También se inició el proceso de arabización (adopción de la lengua árabe) y de islamización (conversión al islam) de la población hispana, aunque los árabes, bereberes y sirios que se asentaron en la península eran una minoría.

Con los cristianos y las comunidades judías, a quienes se consideraba "gentes del libro" (dhimmis), se hizo un pacto. No estaban obligados a convertirse al islam y gozarían de la "protección" del Estado. Podían mantener y construir iglesias y sinagogas, celebrar sus reuniones religiosas y tener sus líderes religiosos, a cambio de pagar un impuesto llamado yizia. Los que se convertían al islam estaban exentos de este impuesto. Esta tolerancia religiosa explica por qué la islamización de la población fue gradual. Los hispanos que mantuvieron la religión cristiana, aunque adoptaron la lengua y las costumbres árabes (por eso se les llamó mozárabes), fueron mayoría durante los primeros siglos de Al-Ándalus, frente a los hispanos que se convirtieron al islam (muladíes).

El Emirato Independiente de Córdoba (756-929)

En el año 750, el Califato de Damasco sufrió una gran crisis. Los Omeyas fueron derrocados por el clan de los hashimíes, que trasladaron la capital del Califato a Bagdad. Sin embargo, un joven Omeya, Abd-al-Rahman, logró escapar de Damasco y se refugió en la lejana Al-Ándalus. Allí, en el año 756, con la ayuda de sus seguidores, se proclamó emir. El califa de Bagdad no reconoció este título, y así surgió el emirato independiente. Abd-al-Rahman siguió reconociendo la autoridad religiosa del califa abasí, pero no la política.

A finales del siglo IX y principios del X, el emirato independiente pasó por un periodo de dificultades: hubo rebeliones de árabes, mozárabes y muladíes, levantamientos de gobernadores en las fronteras, ataques de vikingos, y épocas de enfermedades y malas cosechas. Solo con el fortalecimiento de la autoridad del emir, logrado por Abd-al-Rahman III, se consiguió superar esta crisis.

El Califato de Córdoba (929-1031): Esplendor y Caída

Durante el largo gobierno de Abd-al-Rahman III (912-961), Al-Ándalus alcanzó su máximo esplendor político, militar, económico y cultural. Esto llevó a Abd-al-Rahman III a romper completamente con Bagdad y a proclamarse califa en el año 929. Esto significaba que también asumía la máxima autoridad religiosa como "señor de los creyentes", buscando restaurar la unidad del Estado islámico andalusí. Mandó construir una magnífica ciudad-palacio a las afueras de Córdoba, Medina Azahara, que sería la sede del nuevo poder califal.

A Abd-al-Rahman III le sucedió Al-Hakam II (961-976), quien continuó la obra de su padre, convirtiendo a Al-Ándalus en el territorio más avanzado y civilizado de Occidente, capaz de competir con la propia Bagdad en el mundo islámico. Como ha señalado el historiador Eduardo Manzano Moreno, "desde los tiempos del Imperio Romano no se había conocido una construcción política tan potente en la península".

El sucesor de Al-Hakam II, Hisham II (976-1012), era menor de edad, por lo que delegó el gobierno en su hajib (primer ministro) Muhammad Ibn Abi Amir, conocido como Al-Mansur ("el victorioso"). Al-Mansur realizó numerosas incursiones de saqueo (llamadas razias o aceifas) contra los reinos cristianos del norte. El poder de Almanzor (como le llamaban los cristianos) fue superior al del propio califa. A su muerte en 1002, sus dos hijos le sucedieron como "hombres fuertes" de Al-Ándalus. Pero tras el asesinato de los "amiríes" (miembros de la familia de Almanzor) en una revuelta en Córdoba en 1009, se inició un periodo de inestabilidad política y conflictos internos que terminó con la abolición del califato en 1031.

Economía, Sociedad y Cultura de Al-Ándalus

La llegada de los musulmanes también trajo cambios económicos y sociales. El proceso de ruralización (la gente viviendo más en el campo) que había comenzado en la época romana se detuvo, y la vida en las ciudades se recuperó. Esto fue gracias a la reactivación del comercio y la producción de bienes, ya que la península se integró en el sistema económico del Islam y en su extensa red comercial. Esto se notó en el aumento de la circulación de monedas y en la especialización de la agricultura, que ya no era solo para la subsistencia.

Los musulmanes introdujeron importantes novedades en las técnicas agrícolas hispanorromanas, convirtiendo a Al-Ándalus en la sociedad agrícola más avanzada de Europa hasta el siglo XII. Se trajeron nuevos cultivos como el arroz, frutas (albaricoque, granada, cítricos) y verduras (berenjena, alcachofa), la caña de azúcar, la morera (para los gusanos de seda), el azafrán, el algodón o el esparto. Otros cultivos tradicionales, como el olivo, aumentaron su producción. Los sistemas de riego se extendieron y mejoraron, con la construcción de presas, norias y acequias, especialmente en los valles del Guadalquivir y del Ebro, y en Granada, Murcia y Valencia. Esto llevó a un gran aumento de la producción y de la población en estas zonas. También se desarrolló la ganadería, sobre todo la ovina (el cordero era muy importante en la cocina andalusí) y la caballar.

La producción artesanal creció mucho gracias a los numerosos talleres urbanos, cada uno especializado en diferentes productos: cueros, cerámica, armas, muebles, vidrio, marfiles, tejidos de algodón y seda, tintes, alfombras, papel, orfebrería, etc. Los molinos de viento e hidráulicos se extendieron por el campo para moler el grano y para obtener aceite de oliva.

El comercio tuvo un gran auge, tanto de materias primas para los talleres como de productos manufacturados que llegaban a Al-Ándalus para ser vendidos en los zocos y bazares de las ciudades. Este gran desarrollo comercial fue posible también por la gran circulación de monedas de oro y plata acuñadas en Córdoba, que eran muy valoradas en todo el mundo islámico e incluso en la Europa feudal.

Aunque la mayoría de la población vivía en aldeas (llamadas alquerías en el Levante) y se dedicaba a la agricultura y la ganadería, la vida urbana tuvo un enorme desarrollo. Mientras que ninguna ciudad cristiana de la península superaba los 5.000 habitantes, Córdoba y Sevilla tenían más de 50.000, y Toledo, Badajoz, Granada, Almería, Zaragoza y Valencia superaban los 15.000. Las ciudades eran los centros de poder económico y político. Allí residía el representante del emir o del califa, y a veces esta función la desempeñaba el cadí, un juez encargado de resolver conflictos entre los musulmanes.

En las ciudades también vivían los grupos sociales más importantes, formados principalmente por los descendientes de los conquistadores árabes, sirios y bereberes. Ellos ocupaban los altos cargos del Estado y del Ejército (visires, generales, hajibs, walís, cadís) y poseían las tierras más grandes y ricas, cultivadas por campesinos que trabajaban a cambio de una parte de la cosecha. Después, existía una "clase media" urbana compuesta por funcionarios, comerciantes, dueños de talleres, médicos, etc. En la base de la sociedad estaban los campesinos y artesanos, que pagaban los impuestos que sostenían al Estado, el principal de ellos el zakat, un diezmo en dinero o productos que pagaban todos los musulmanes.

La sociedad andalusí era muy diversa en cuanto a etnias y religiones. Convivían musulmanes de diferentes orígenes (árabes, sirios, bereberes y muladíes), mozárabes (cristianos que vivían bajo dominio musulmán) y judíos. Estos últimos pagaban sus propios impuestos: la yizya (un impuesto personal) y el jarach (un impuesto sobre la tierra).

Al-Ándalus desarrolló la civilización árabe-islámica y fue un centro muy importante de ella. La filosofía, la ciencia, la literatura y el arte tuvieron un gran desarrollo, inspirándose en modelos árabes de Oriente. Muchos estudiosos andalusíes visitaron los grandes centros culturales del Islam (Bagdad, El Cairo, Damasco, La Meca), y también era común que sabios de otros estados musulmanes fueran a Córdoba y Sevilla para escribir o enseñar en las mezquitas. Así, Al-Ándalus fue el centro cultural más importante de Occidente en los siglos IX y X.

Los propios emires y califas impulsaron la traducción al árabe de obras antiguas de ciencia y filosofía, lo que ayudó a que ese conocimiento no se perdiera. Muchas de estas obras serían traducidas del árabe al latín por la Escuela de Traductores de Toledo o la del monasterio de Ripoll, pasando así al mundo medieval europeo. También a través de Al-Ándalus llegaron a Europa conocimientos de la civilización islámica y de otras civilizaciones de Oriente, como la hindú o la china.

Reinos Cristianos del Norte

La zona norte de la península ibérica logró escapar al control musulmán, y allí se formaron reinos cristianos que durante sus primeros tres siglos (del VIII al X) se dedicaron principalmente a resistir el avance del Islam. Como ha dicho Eduardo Manzano Moreno, "desde el punto de vista de los emires de Córdoba, el norte de la península era una zona sometida por los conquistadores en el año 711, cuyos habitantes habían firmado tratados de paz que les obligaban al pago de tributos… Enviar campañas anuales contra ellos era, pues, una forma de recordarles quién mandaba en la península ibérica".

El Reino Astur-Leonés: Origen y Expansión

El llamado inicialmente Reino de Asturias surgió en la cordillera Cantábrica justo después de la invasión musulmana, en el territorio de los astures. Su primera capital fue Cangas de Onís, luego se trasladó a Pravia y finalmente a Oviedo. Uno de sus primeros reyes, Alfonso I (739-757), incorporó el territorio de los cántabros al nuevo reino, y su hijo Fruela I (757-768) lo extendió hacia el oeste hasta el río Miño. La supervivencia de este pequeño estado cristiano se relaciona con las dificultades que tuvieron los emires de Córdoba para dominar los valles escarpados de la cordillera cantábrica.

Su primera expansión hacia el valle del Duero se explica por el "desierto" que se formó allí debido a una crisis en el emirato por una revuelta bereber a mediados del siglo VIII. En la segunda mitad del siglo IX, Alfonso III (866-910) extendió el reino hacia Galicia (que a veces tuvo su propio rey), hacia el alto Ebro y hacia el valle del Duero, estableciendo este río como frontera con Al-Ándalus. Así fue como la capital del reino astur se trasladó a la antigua ciudad romana de León, y el reino adoptó el nombre de Reino de León, quedando Asturias como parte de él. Esta primera expansión fue más el resultado de la crisis de Al-Ándalus que de una superioridad astur-leonesa.

Para gobernar territorios tan extensos, los reyes leoneses nombraron representantes (condes) en algunas zonas, especialmente en las fronterizas, como Castilla (por donde los ejércitos musulmanes atacaban el reino de León) y Portugal. A finales del siglo X, el condado de Castilla rompió sus lazos de dependencia con el rey leonés, aunque poco después fue incorporado al Reino de Navarra. Pero al morir el rey Sancho el Mayor en 1035, este dejó Castilla en herencia a uno de sus hijos, Fernando, quien asumió el título de rey. Así nació el Reino de Castilla, que solo tres años después incorporó el Reino de León. Por eso, Fernando I (1035-1065) se tituló rey de castellanos y leoneses.

Cuando los reyes asturleoneses expandieron sus fronteras más allá de las montañas cantábricas, tuvieron el problema de asegurar su dominio y ocupación permanente. Para ello, los reyes tuvieron que organizar un plan oficial de repoblación, dirigido por el propio rey o por sus delegados (condes u obispos), que se centró en lugares estratégicos y militares. Además, nobles y la Iglesia también repoblaron por su cuenta, los primeros alrededor de fortalezas y la segunda fundando monasterios. Finalmente, también hubo una repoblación realizada por pequeños campesinos de forma privada, creando comunidades de aldea de hombres libres, que solían asentarse cerca de fortalezas o monasterios.

Estos tres tipos de repoblación seguían una misma norma legal: el "derecho de presura" (también llamado "aprisión"). La presura era la norma por la cual cualquier tierra sin cultivar podía ser poseída por quien primero la trabajara, y luego el rey le otorgaba un documento de "propiedad". El rey podía conceder estos títulos porque, según el derecho romano y visigodo, todos los bienes sin dueño conocido pertenecen al Estado, al rey, y este puede darlos a quien desee.

¿Cuál fue el origen del Reino Astur-Leonés?

El origen del núcleo cristiano en la cordillera cantábrica sigue siendo un tema muy debatido. Las primeras crónicas medievales son bastante tardías (del reinado de Alfonso III de Asturias, 866-910) y en ellas se basa la "teoría tradicional". Esta teoría dice que este núcleo surgió de la emigración hacia el norte de grupos de hispanorromanos visigodos, liderados por el noble visigodo Pelayo, que no aceptaban el dominio musulmán y se refugiaron en los valles cantábricos para luchar contra el islam. De esta forma, el Reino de Asturias que se formó allí sería el continuador de la monarquía visigoda, y con el tiempo "reconquistaría" los territorios "perdidos".

Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, esta visión tradicional ha sido cuestionada. Se ha destacado que los visigodos, al igual que los romanos, tampoco habían logrado dominar completamente la zona cantábrica habitada por astures, cántabros y vascones. De hecho, cuando se produjo la invasión musulmana, el último rey visigodo, Don Rodrigo, se encontraba "ausente en tierra de Pamplona, en guerra con los vascones por graves rebeliones que habían estallado en aquel país", según el cronista árabe Al-Maqqari. Por lo tanto, estos pueblos continuarían con la misma resistencia cuando los musulmanes llegaron al norte de la península. Aunque algunos visigodos (incluso nobles) pudieron haberse refugiado allí, este núcleo tendría poco que ver con la monarquía visigoda, y no se puede hablar de "reconquista" de unas tierras que, evidentemente, nunca habían poseído por completo.

La idea de la continuidad entre el Reino de Asturias y la Monarquía visigoda surgió tardíamente, específicamente durante el reinado de Alfonso III de Asturias. Esto fue resultado de las transformaciones y expansión del reino, así como de la influencia de elementos visigodos y mozárabes que se refugiaron allí. Los reyes astures aceptaron esta idea porque afianzaba su poder interno y su superioridad sobre los demás núcleos cristianos de la península.

El Reino de Pamplona y el Condado de Aragón

En los Pirineos centrales y occidentales, la presencia musulmana se limitó a ocupar fortalezas estratégicas y cobrar impuestos, por lo que sus habitantes tuvieron una relativa independencia del Estado musulmán. Pero esta independencia no se consolidó hasta la intervención de la monarquía franca al sur de los Pirineos. Así surgió en el siglo IX el Reino de Pamplona, que hacia el año 816 ya tenía su propia dinastía, la familia Arista, que tomó el poder en Pamplona, una antigua ciudad romana de origen vascón.

Sin embargo, el reino no se consolidó hasta el siglo X, bajo Sancho Garcés I (905-925), quien lo extendió hacia el Ebro. Alcanzó su máxima extensión con Sancho III el Mayor (1004-1035), quien integró los condados de Castilla y de Ribagorza, que se sumaron a los de Sobrarbe y Aragón. El primitivo condado de Aragón había surgido en el siglo IX en la parte central de los Pirineos y pronto se había independizado de la monarquía franca, hasta que en el año 924 había caído bajo la dependencia del Reino de Pamplona. A la muerte del rey Sancho en 1035, los territorios del Reino se dividieron entre sus cuatro hijos, y los condados de Castilla y Aragón se convirtieron en reinos.

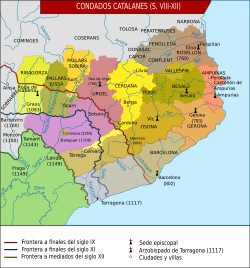

Los Condados Catalanes

Los condados catalanes fueron fundados en el siglo IX por la monarquía franca en la zona sureste de los Pirineos para prevenir posibles ataques de los musulmanes de Al-Ándalus. En el año 785, los francos habían tomado la ciudad de Gerona y en el 801, la de Barcelona. Aunque siguieron reconociendo la autoridad formal del monarca franco, los condes pronto se hicieron independientes al conseguir que su nombramiento fuera vitalicio y hereditario. Sin embargo, la fragmentación se mantuvo, lo que dificultó el nacimiento de una entidad territorial y política, aunque pronto el condado de Barcelona se convirtió en el más importante. El conde Ramón Berenguer I (1035-1076), además de unir los condados de Gerona y Osona al de Barcelona, logró que el resto de los condes fueran sus vasallos y le juraran lealtad.

Monasterios, Lenguas Romances y Arte Prerrománico

Los centros culturales de los reinos cristianos eran los monasterios. En ellos, el latín siguió siendo la lengua culta, y en ella se escribieron las crónicas y las obras religiosas, como los comentarios del Apocalipsis en los llamados "Beatos". En estos monasterios se recibieron las aportaciones de los mozárabes que venían de Al-Ándalus, especialmente en el monasterio de Ripoll, en Cataluña. Allí se tradujeron del árabe al latín muchas obras de ciencias y música, y se copiaron obras latinas, formando una importante biblioteca a la que acudían estudiosos de otras partes de la Europa cristiana.

Durante este periodo es cuando se formaron las lenguas romances que derivan del latín: el asturleonés, el navarroaragonés, el gallego, el catalán y el castellano. Del siglo X proceden los primeros escritos en catalán y castellano (y también en euskera).

Las manifestaciones artísticas de esta época se enmarcan en el arte prerrománico. Este incluye el arte asturiano de los siglos VIII y IX (donde destaca Santa María del Naranco, que fue a la vez sede de la corte e iglesia), y el arte mozárabe, que tiene sus obras más importantes en el siglo X, como San Miguel de Escalada en León.

Galería de imágenes

-

El músico y poeta Ziryab, llamado a al-Ándalus por Alhakén I, en una escena de un jardín.

-

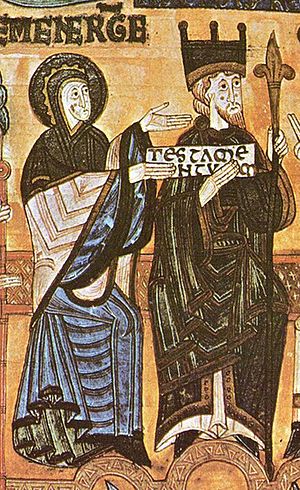

Sancho Garcés II de Pamplona, en el centro, y la mujer de éste, Urraca Fernández, a la izquierda. A su derecha Ramiro Garcés, rey del efímero reino de Viguera. Grabados del Códice Vigilano.