Las Bruscas para niños

Las Bruscas fue un importante lugar de detención para prisioneros "realistas" en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se estableció en 1817 cerca de la actual ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires. Llegó a albergar a casi mil soldados y oficiales. La mayoría de ellos fueron capturados durante la campaña de liberación de Chile y en la Banda Oriental después de la caída de Montevideo.

Los prisioneros vivían en condiciones muy difíciles. William Miller, un visitante, describió lo que vio: "El Gobierno de Buenos Aires tenía a aquellos oficiales, sujetos a una simple ración de carne y sal. La poca caza que conseguían era un lujo extraordinario y obtener una taza de leche, un acto raro de caridad".

La posibilidad de liberar a estos prisioneros era importante en los planes de España para recuperar el Río de la Plata. Esto se debía a que los prisioneros podían reforzar sus tropas y conocían bien el territorio.

Después de los conflictos internos de 1820 y los ataques de grupos indígenas al año siguiente, el campo de prisioneros de Las Bruscas dejó de existir.

Contenido

El avance hacia el sur del río Salado

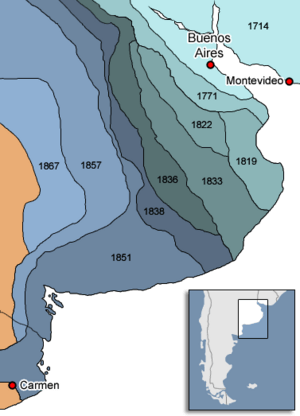

Alrededor de 1740, los jesuitas intentaron establecer una comunidad en la zona al sur del río Salado, pero no tuvieron éxito.

En 1790, durante el tiempo del Virrey Loreto (un representante del rey de España), se estableció la frontera con los pueblos originarios en el río Salado. Los pueblos indígenas pudieron controlar ese territorio con relativa tranquilidad. Chascomús quedó al norte como un puesto de avanzada del Virreinato del Río de la Plata.

El camino hacia el sur pasaba por las actuales zonas de Quilmes y Ensenada. Al sur de Ensenada, cerca del arroyo Santiago, el camino se dividía. Una parte iba hacia el sudeste, bordeando la "Cañada Larga" (hoy Ruta 36 al sur de La Plata) y llegaba al Samborombón. Luego continuaba al este de las lagunas "Las Mulas", "La Limpia" y "La Viuda", y cruzaba el Salado por el Paso de las Piedras.

A pesar de la frontera, algunos dueños de estancias que criaban ganado se aventuraron poco a poco más allá del río. Por ejemplo, a fines de 1811, Francisco Hermógenes Ramos Mejía, con la ayuda de José Luis Molina (un baqueano criollo que hablaba lenguas indígenas), se adentró hasta la zona de Mari Huinkul (actual Partido de Maipú, al sur de Dolores). Allí fundó la estancia de Miraflores, comprando las tierras a los indígenas.

Hacia 1815, el movimiento de personas más allá de la frontera del Salado había aumentado. El mismo Francisco Ramos Mejía recibió tierras en la zona de la laguna Kakel Huincul (actual Partido de Maipú). No solo se establecían estancias en la frontera. Al este de Dolores, hacia la Bahía de Samborombón, en la zona conocida como Montes del Tordillo o Islas del Tordillo, también se instalaron carbonerías. Estas carbonerías talaban los bosques de talas para quemar la madera en hornos de tierra durante quince o veinte días y producir carbón vegetal. Este carbón se llevaba en carretas a Buenos Aires, donde era uno de los principales combustibles. Como la tala requería mucha mano de obra y la zona de frontera no tenía autoridades civiles, judiciales, policiales o militares, el área atrajo rápidamente a personas que buscaban escapar de la ley, maleantes y, principalmente, desertores.

El camino de las carretas era ahora más directo: de Buenos Aires a Chascomús, cruzaba el río Salado por el Paso de la Postrera y llegaba a Dos Talas, Las Bruscas, Monsalvo, Kakel Huincul (en Maipú), laguna del Vecino (actual Partido de General Guido), los Montes del Tordillo y Montes Grandes del Tuyú. Allí se unía con el camino que salía de la Ensenada de Barragán por el este.

Después de la Independencia en 1816, esta situación, común en el campo, llevó al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata a tomar medidas. En 1817, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón decidió suspender los juicios normales y organizar una "comisión militar" para juzgar rápidamente las causas. Los fiscales pedían "castigar y escarmentar a esta clase de delincuentes de que tanto abunda el País". Esto mostraba un cambio hacia un gobierno más estricto.

Las autoridades de la provincia también tomaron medidas para mejorar la seguridad en las zonas rurales de frontera, como la de los Montes del Tordillo, y para controlar la región. El comandante general de la frontera de Buenos Aires, Francisco Pico, ya había explorado la zona de la laguna Kakel Huincul para establecer una nueva población. En 1815, el capitán de milicias Ramón Lara fue enviado con 25 hombres para, en teoría, combatir a los indígenas del sur del río Salado, pero principalmente para vigilar al servicio de los dueños de estancias y avanzar hasta cerca de la actual ciudad de Maipú para fundar un pueblo.

Allí, en tierras de Ramos Mejía, fundó la Guardia Kakel Huincul, más en los papeles que en la realidad. En 1816, Juan Ramón Balcarce, entonces Comandante de la Frontera, dio a la partida el rango de compañía y ordenó que se estableciera en Kakel Huincul como punto de partida para la Colonia y Fuerte de San Martín. Sin embargo, la oposición de algunos estancieros, especialmente Francisco Ramos Mejía, dificultó la realización del proyecto.

Entre abril y mayo de 1817, el Cabildo de Buenos Aires nombró a Pedro Antonio Paz como "Comandante Militar y Juez Político de las Islas del Tordillo". También decidió crear una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Dolores y una nueva parroquia con el sacerdote Francisco de Paula Robles. Se aprovecharía también para construir un campo de detención para los prisioneros de guerra españoles. Este lugar estaría lejos de las fronteras externas (expuestas a la guerra con España) y de ciudades como Buenos Aires, Córdoba o el litoral (expuestas a la guerra civil).

El campo de Las Bruscas

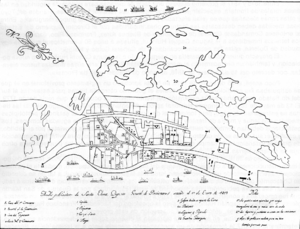

El capitán Ramón Lara estableció el campo de detención o "depósito" junto a la laguna Santa Elena. Este lugar pronto fue conocido como "Las Bruscas" porque en ese campo abundaba la brusca o "brusquilla", un arbusto duro y con espinas. Allí se concentró el escuadrón de blandengues que el capitán Lara debía estacionar en Kakel, que permaneció como puesto de estancia con un destacamento.

Paz, Robles y Lara se reunieron en la estancia de Domingo de Lamadrid en Monsalvo. El 21 de agosto de 1817, acordaron fundar el nuevo pueblo más al norte del sitio previsto originalmente, Kakel Huincul. Lo ubicaron en unas lomas entre la estancia Dos Talas de Julián Martínez de Carmona y la de Miguel González de Salomón, cerca del depósito.

El 26 de noviembre de 1817, el gobierno acordó que la población y el depósito de prisioneros españoles conocido como Las Bruscas se llamaría Santa Elena. Era un fortín hecho de palos "a pique" (clavados verticalmente) con paredes de tierra apisonada. Las construcciones eran de barro y paja. Cada prisionero tenía que construir su propio rancho al llegar.

Los prisioneros en Las Bruscas

En 1816, Juan Pablo Pérez Bulnes inició un levantamiento en Córdoba para unirse a la Liga Federal de Gervasio Artigas. En su intento de controlar la ciudad y avanzar sobre la Provincia de Santa Fe, Bulnes liberó a los prisioneros "realistas" que estaban en su territorio y los sumó a su ejército. Una vez controlado el levantamiento, el gobierno decidió trasladar a 300 prisioneros involucrados a la Guardia de Luján y de allí, junto a otros ya concentrados, a Las Bruscas de Chascomús.

El 11 de junio de 1817, los prisioneros salieron de la Guardia de Luján y en septiembre ya estaban en Las Bruscas. A mediados del invierno, el campo de detención tenía más de 500 hombres, ya que se habían sumado algunos prisioneros de la batalla de Chacabuco. El futuro general Guillermo Miller confirmó el número a fines de octubre de ese año cuando visitó el puesto: "El depósito principal de los prisioneros de guerra estaba en Las Bruscas, distante tres leguas de Las Dos Talas, donde existían quinientos oficiales y sargentos". Para 1818, ya había más de 1000 prisioneros que sufrirían grandes dificultades. El propio Miller declaró que vio a un comandante "de brazos casi disecados" y añadió que "el Gobierno de Buenos Aires tenía a aquellos oficiales, sujetos a la simple ración de carne y sal. La poca caza que conseguían era un lujo extraordinario; y obtener una taza de leche, un acto raro de caridad".

En una zona de frontera y con pocos recursos, en un momento en que la nación usaba todo lo disponible para la guerra externa y la guerra civil, no había mucha voluntad ni posibilidad de mejorar la vida de los prisioneros "realistas".

Así, las condiciones de los prisioneros no eran las mejores. Aunque el siguiente comentario proviene de una fuente con una opinión muy marcada, refleja parte de lo que se decía en la época: "La humanidad se estremece al recordar los padecimientos de nuestros hermanos en Las Bruscas. Allí están aquellos desdichados mil veces peor que los cautivos cristianos en las regencias bereberes: con cualquier motivo se les encierra, se les carga de hierro, y se les azota con la mayor inhumanidad por mano de un negro."

Sin llegar a esos extremos, los informes escritos alrededor de 1818 y enviados a la corona en 1820 por algunos prisioneros de Las Bruscas, como el Breve resumen de los padecimientos de los oficiales realistas prisioneros bajo el gobierno subversivo de Buenos Aires de Juan Ángel Michelena, el teniente coronel Ambrosio del Gallo y Antonio Fernández Villamil, criticaban las condiciones de encierro. Cuando Thomas Cochrane reclamó al Virrey del Perú Joaquín de la Pezuela por las condiciones en que el general José de San Martín había encontrado a los prisioneros chilenos y argentinos cautivos en la isla de San Lorenzo, el Virrey le respondió mencionando el maltrato de los prisioneros en Las Bruscas como algo similar.

Las condiciones que encontró Miller, un visitante imparcial que se compadecía de la situación de los prisioneros, no eran peores que las que sufrían las tropas de frontera y los gauchos en general. El oficial "realista" fugado E. M. Anaya informó a sus superiores desde Río de Janeiro que "los soldados andan descalzos y solo tienen ración de carne".

Muchos oficiales conocidos pasaron por Las Bruscas. Además de los mencionados Michelena, Gallo, Fernández de Villamil y E. M. Anaya, se pueden agregar el teniente coronel de artillería Fernando Cacho, el entonces cadete Ramón Castilla y Marquesado, el teniente coronel de caballería Antonio Seoane, el teniente coronel Andrés de Santa Cruz, entre otros.

Trabajos obligatorios

Muchos de los prisioneros, especialmente los soldados, eran enviados a trabajar en las estancias de la zona: "...a los soldados les permitían colocarse de criados en las casas o de peones en los establos de los caballos". "Aquel depósito parecía un laberinto. Unos salían con permiso a trabajar en las estancias o haciendas; otros entraban y otros salían".

Incluso eran enviados a pueblos más lejanos: "Muchos de ellos, sin embargo, estaban destinados a trabajar en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, como Chascomús, Luján, etc.".

La capilla del nuevo pueblo también se construyó con el trabajo de los prisioneros: "La construcción de la primera capilla dedicada a Nuestra Señora de los Dolores se habría realizado a mediados de 1818. Esto se deduce de una nota del secretario de Estado, Matías de Irigoyen, que con fecha 3 de junio ordena entregar doce prisioneros del depósito Santa Elena al sacerdote Francisco Robles, cura del nuevo pueblo de Dolores, para construir la capilla".

En Las Dos Talas (a 3 leguas de Las Bruscas) había una estancia, una pulpería y "tres cobertizos ocupados por treinta y ocho oficiales españoles hechos prisioneros de guerra en Montevideo, en el año 1814" que realizaban trabajos en el lugar, con guardia permanente.

En estos casos, el trabajo obligatorio no era despreciable. Mejoraba un poco las condiciones de hacinamiento, mala alimentación y aburrimiento del centro de detención. En otros casos, el trabajo obligatorio se usaba como castigo, y quienes lo sufrían eran enviados encadenados a la ciudad.

Alimentación de los prisioneros

En 1817, el gobierno exigió a los españoles adinerados de Buenos Aires que contribuyeran al mantenimiento de los prisioneros de Las Bruscas.

Por otro lado, los dueños de estancias de la zona aportaban ganado de forma más o menos voluntaria. El estanciero Manuel Martín de la Calleja, por ejemplo, debía entregar 900 reses al año para alimentar a los prisioneros y a los blandengues (militares de frontera).

Kakel Huincul permaneció como un puesto de estancia donde se reunían los rodeos de ganado donado o expropiado. El puesto fue conocido como Estancia del Estado, Estancia Kakel e incluso Fortín Kakel, más por ser el lugar principal del Capitán Lara con sus hombres reclutando futuros blandengues que por ser un fortín en regla.

La carne era la base de su alimentación: "El gobierno de Buenos Aires tenía a aquellos oficiales sujetos a la simple ración de carne y sal. La poca caza que conseguían era un lujo extraordinario; y obtener una taza de leche, un acto raro de caridad".

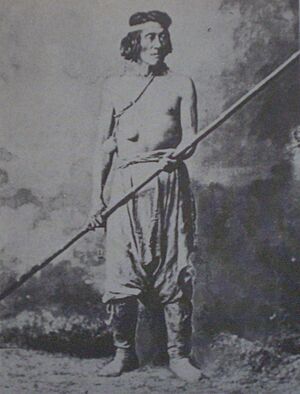

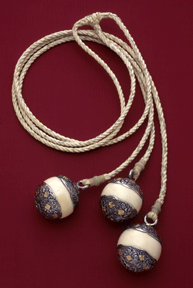

Respecto a la caza, los prisioneros solían tener algunas bolas y lazos, aunque los usaban pocas veces. Solo en algunas ocasiones les permitían que uno o dos a la vez montaran a caballo. Este favor dependía completamente del oficial de la guardia, quien, al pertenecer a la milicia de los gauchos, creía que una indulgencia de este tipo era una falta. Es interesante el uso de boleadoras para la caza a caballo por oficiales que eran españoles nativos, ya que revela su adaptación a las costumbres del gaucho y la relación que implicaba con sus guardias y peones.

Vivienda y limpieza

Aunque los datos se refieren a prisioneros de Las Bruscas que trabajaban bajo guardia en estancias vecinas, las condiciones eran similares y no muy diferentes a las de cualquier habitante de un rancho en el campo. Los prisioneros vivían en ranchos de barro o adobe y techos de paja que ellos mismos debían construir. Usaban camas de palos cruzados que fijaban por un lado a la pared de barro y por el otro con otros palos clavados en el suelo, con mantas de tela tosca. Rara vez tenían ventanas, y cuando las tenían, eran un pequeño agujero sin vidrio o, en el mejor de los casos, con un saco viejo como cortina. Como único mueble podían tener un banquillo cubierto con un trozo de lana, o un asiento improvisado con un tablón apoyado sobre los cuernos de dos cráneos de toro.

Al menos los oficiales podían tener algunos utensilios domésticos: tenedores, cuchillos y cucharas de cuerno, cafeteras, sartén, una banqueta que servía de asador, parrillas, fuente de barro, tazas y platos.

Los prisioneros generalmente se dejaban crecer la barba. Se excusaban diciendo que "el jabón era un artículo demasiado costoso para que pudieran comprarlo", lo que indica que contaban con algo de dinero y la posibilidad de gastarlo.

Tropas de vigilancia

Las tropas utilizadas en Las Bruscas y en Kakel Huinkul eran principalmente Blandengues. Estos eran milicianos que custodiaban las fronteras con los indígenas desde los tiempos del virreinato.

Las tropas no siempre estaban muy entusiasmadas con el servicio. Ya la Primera Junta en 1810 había ordenado el reclutamiento de todos los "vagos" sin ocupación conocida, de 18 a 40 años. El 30 de agosto de 1815, el gobernador intendente Manuel Luis Oliden estableció que: "Todos los pobladores del campo sin propiedad legítima, deben ser considerados de la clase de sirvientes... deben tener un papel firmado por el estanciero para quien trabajan y por el Juez de Paz, debiendo renovarlo cada seis meses... quien transite con el papel vencido será considerado vago y condenado a servir en el ejército."

En ciertos momentos, se usaron tropas del batallón de infantería de Cazadores, formado por personas de ascendencia africana liberadas o esclavos cedidos por sus dueños, quienes obtendrían la libertad después de ocho años de servicio. Estas tropas operaron principalmente en Tordillo, Tandil, Bahía Blanca y Carmen de Patagones. En Las Bruscas, no tuvieron un buen desempeño para controlar a los prisioneros. El uso de estas tropas es destacado por los "realistas" en El Censor, periódico político y literario, en un párrafo antes citado: "se les azota con la mayor inhumanidad por mano de un negro".

Escapes de prisioneros

En teoría, no era difícil escapar de Las Bruscas: la fortificación en sí, hecha de palos y paredes de tierra, era vulnerable. La cantidad de guardias era reducida y a menudo eran soldados reclutados a la fuerza. La familiaridad y la rutina afectaban la disciplina, y había un flujo constante de prisioneros que trabajaban en las estancias.

Sin embargo, la dificultad estaba en llegar a algún lugar seguro. Alrededor del campo había innumerables lagunas y zonas pantanosas que cambiaban con las lluvias. El río Salado estaba a solo cinco leguas, menos de 30 km, pero se necesitaban baqueanos (guías expertos) para cruzarlo, y difícilmente podían contar con alguno, ya que la mayoría eran gauchos.

Miller en sus memorias afirmó: "En una extensión de cien millas alrededor de Las Dos Talas (una estancia a 3 leguas de Las Bruscas), no había más que veinte estancias, y estas estaban ocupadas por los gauchos, cuya antipatía por los españoles es grandísima".

En esas mismas memorias, relata un intento de escape frustrado: "Diez de los prisioneros dirigidos por el Mayor Lavinia, desesperados por verse separados del mundo civilizado, habían escapado dos años antes. Creyendo aquellos infelices poder llegar mejor a Chile, que entonces estaba en manos de los realistas, se refugiaron entre los indígenas; pero después de sufrir horribles privaciones, vagando sin dirección fija más de dos mil millas y habiendo muerto siete de hambre y cansancio, los treinta restantes, desconfiando de poder lograr sus deseos, se entregaron a un puesto avanzado de los patriotas cerca del territorio de Pehuenche, prefiriendo sufrir su triste destino de prisioneros, a la vida que tenían que llevar entre los indígenas; cuyas costumbres, según describía el mayor, eran extremadamente desagradables."

A pesar de esto, los escapes ocurrieron varias veces, especialmente en 1819 y 1820. Faustino Ansay relató:

"A pesar de las órdenes estrictas que dictaron los insurgentes, se escaparon varios oficiales en número considerable. Aquel depósito parecía un laberinto. Unos salían con permiso a trabajar en las estancias o haciendas; otros entraban y otros salían... Muchos consiguieron obtener permiso para ir a Buenos Aires al hospital por enfermedad... se marchaban de a dos, de a cuatro y hasta de a veinte prisioneros a la vez porque los soldados de la custodia se iban retirando por no tener cómo mantenerse."

En general, los escapes exitosos llevaban a Buenos Aires, donde recibían apoyo de los pocos "realistas" que quedaban. Especialmente algunas damas de sociedad, cuyas riquezas y lazos familiares les daban protección y oportunidad, como Melchora Rodríguez de Beláustegui o Clara Nuñez de Azcuénaga, quien llegó a ocultar a más de cien oficiales y soldados españoles, o de aquellos ligados por lazos familiares. En muchos casos, el hospital al que conseguían el traslado servía como primera etapa del escape, como fue el caso de Michelena.

Desde Buenos Aires, intentaban pasar por Colonia a Montevideo, ocupada entonces por los portugueses. Allí recibían del cabildo un vale que les permitía alojarse gratis por ocho días en casa de algún vecino, después de lo cual debían buscar su propio sustento. El principal agente de España en la ciudad era Feliciano del Río, quien, desde la llegada a América del embajador en Río de Janeiro, el Conde de Casa Flores, había recibido el encargo de facilitar el escape de los prisioneros y apoyarlos en su huida. Intentaba ayudarlos a conseguir transporte para España o Perú, o a seguir a Río, aunque en muchos casos, los refugiados se dispersaban por el campo. Después de la redada de "realistas" realizada el 27 de noviembre de 1819 por los portugueses, la situación se volvió más difícil para quienes huían.

Al llegar a Río de Janeiro, recibían la ayuda del activo embajador, el Conde de Casa Flores, quien, después de interrogarlos y obtener información útil para la causa de España, les proporcionaba dinero, alrededor de 3000 reales, y alojamiento por unos días. Desde allí regresaban a España o intentaban pasar a Perú, por mar hasta el Callao para los afortunados, o después de una larga marcha por el Mato Grosso y el territorio de Beni.

Castigos

El castigo por intentar escapar a menudo consistía en ser encadenado y enviado a realizar trabajos obligatorios en Buenos Aires u otras ciudades. El subteniente León Barrientos Alvarado, capturado con su hermano Santiago el 4 de febrero de 1817 en Las Hornillas por el Ejército Libertador, y detenido en Las Bruscas, fracasó al intentar escapar. Como castigo, tuvo que trabajar en obras públicas encadenado entre el 13 de junio de 1818 y el 20 de enero de 1820, cuando pudo huir a Brasil.

En ocasiones, si el escape tenía éxito, se aplicaban castigos similares a sus compañeros: "Cuando algún 'realista' se fugaba, cinco de los prisioneros eran sorteados y enviados a Buenos Aires, encadenados, para trabajar en las calles o en obras públicas".

En 1818, Pueyrredón afirmó que se debía terminar con la tolerancia hacia los prisioneros, ya que no habían "dudado en fomentar y promover conspiraciones y en fugarse cuantas veces les fuera posible".

Los escapes continuaron, pero en 1819 ocurrió un hecho grave: la sublevación de prisioneros en San Luis. Allí estaban detenidos los prisioneros de alto rango de la guerra con Chile. Esto fue percibido como un peligro real para la revolución, especialmente cuando se temía que había sido preparado en coordinación "con los grupos rebeldes que mantenían la anarquía en las provincias argentinas y que uno de sus instigadores era José Miguel Carrera, quien esperaba recuperar con tales revueltas el gobierno de Chile". La situación en Chile era compleja y la posición de los patriotas no era segura: al mismo tiempo que el levantamiento de los prisioneros, se producía la sublevación de los hermanos Prieto en la cordillera de Talca y se reanudaba la guerra al sur del río Biobío por los "realistas" dirigidos por Vicente Benavides aliados con los mapuches.

El levantamiento, planeado por el capitán Gregorio Carretero y puesto en marcha el 8 de febrero, preveía detener (o matar, según se afirmó) al teniente gobernador Vicente Dupuy y a Bernardo Monteagudo, tomar la guarnición de San Luis, el pueblo y luego unirse a los grupos rebeldes en Córdoba o cruzar la cordillera para unirse a las partidas "realistas" del sur de Chile.

El movimiento fracasó gracias a los grupos del pueblo organizados por el comandante de milicias José Antonio Becerra. Se destacaron en la resistencia Juan Pascual Pringles y el entonces oficial de milicias Facundo Quiroga. Las represalias fueron muy duras, más allá del riesgo real para la revolución, de los numerosos antecedentes de actos similares cometidos por los "realistas" en el Alto Perú y en Chile, y de los que se cometerían en el futuro, especialmente por Benavides. El mismo Dupuy dijo: "Ese fue el instante en que los deberes de mi cargo y de mi autoridad se pusieron de acuerdo con la justa indignación del pueblo. Yo los mandé ejecutar en el acto y pagaron su crimen en mi presencia y a la vista de un pueblo inocente y generoso donde no han recibido sino hospitalidad y beneficios". Treinta y tres prisioneros murieron y solo un miliciano. El proceso rápido dirigido por Monteagudo terminó con la ejecución de otras ocho personas.

El 16 de febrero, las noticias del levantamiento llegaron a Santiago de Chile, y San Martín, sin saber aún que había sido controlado, escribió desde su campamento a Bernardo O'Higgins:

"Ahora más que nunca se necesita que Ud. haga un esfuerzo para auxiliar a Cuyo. Yo partiré esta noche, y espero sacar todo el partido posible de las circunstancias críticas en que nos hallamos. Yo temo que todos los prisioneros de Las Bruscas hayan sido incorporados en el grupo rebelde. Chile no puede mantenerse en orden, y se contagia si no acudimos a tiempo. No quede libre un solo prisionero. Reúnalos Ud. todos: tome a todo hombre que por su opinión pública sea enemigo de la tranquilidad. En una palabra, es preciso emplear en este momento la energía más constante."

En España se acusó que existía un plan para ejecutar a los prisioneros "realistas" aprovechando una ley que permitía disparar a los que intentaban escapar:

"Se hallaban reunidos en la Punta de San Luis una porción considerable de ilustres prisioneros procedentes en su mayor parte de la batalla de Maipú. Los había asimismo en Las Bruscas, otro punto perteneciente al Virreinato de Buenos Aires y los había también en uno de los fuertes de aquella capital. Parece que sus gobernantes, y señaladamente el director Pueyrredón y el generalísimo de Chile, San Martín, habían decretado el exterminio total de aquellas víctimas del honor y de la fidelidad... se hizo creer a dichos prisioneros por medio de emisarios y de una correspondencia falsa la idea de recuperar su libertad. Se compraron hombres para que declarasen haber sido heridos y maltratados por los prisioneros al intentar fugarse de las cárceles. De este modo trataron de dar una forma de legalidad a la muerte de los que estaban bajo las cadenas de Las Bruscas y Buenos Aires."

El autor, muy en contra de la revolución, afirma que en San Luis los prisioneros sobrevivientes fueron salvados de la "multitud furiosa" por el oficial de guardia que "cierra sus puertas y se opone abiertamente a darles entrada, protestando que no manchará su espada con la sangre inocente de aquellos desdichados que esperaban con la más religiosa conformidad su último fatal destino".

Finalmente, el supuesto plan del gobierno se suspendió: "Se apresuraron por lo tanto los más humanitarios a usar todos los recursos de su mediación para detener la mano bárbara de los conspiradores. El gobierno de Buenos Aires temió los efectos de una conspiración ya descubierta, temió la ira de los gobiernos europeos cuyo apoyo necesitaba para consolidar su independencia y despachó sin demora órdenes para detener el ataque. Ya los detenidos en Las Bruscas iban a ser sacrificados al furor revolucionario cuando llegaron las órdenes mencionadas."

En El Censor, periódico político y literario, de tendencia similar, se afirmaba a raíz de la muerte de prisioneros sublevados en San Luis que "No satisfechos todavía de sangre estos caníbales intentaron deshacerse de igual modo de unos doscientos oficiales españoles prisioneros que estaban en Las Bruscas. A este efecto se comunicó al oficial encargado de este depósito una orden facultándole para que a la menor sospecha que tuviese de ellos los exterminase a todos". No hay prueba alguna de tal plan y no parece razonable su existencia teniendo en cuenta la personalidad de los líderes involucrados, los intereses de la revolución y el trato previo. Sí es posible que, ante la falta de recursos, la situación civil y militar, y la participación de los prisioneros en los planes tanto españoles como rebeldes, se tomara la decisión de aumentar las precauciones para evitar levantamientos o escapes masivos o para reprimirlos con rapidez y severidad.

El año 1820 y el fin de Las Bruscas

El 10 de junio de 1819, el Congreso de Tucumán eligió como Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata al general José Rondeau. Él comenzó a negociar con el general Carlos Federico Lecor, gobernador portugués de Montevideo, para atacar juntos a los federales. Esto implicaba ceder Entre Ríos y Corrientes a Portugal.

Una alianza del gobernador de Santa Fe, Estanislao López, con el de Entre Ríos, Francisco Ramírez, fuerzas de Corrientes al mando de Pedro Campbell, del general chileno exiliado José Miguel Carrera y con el apoyo de Carlos María de Alvear, inició los enfrentamientos.

Las fuerzas destacadas en la frontera con los indígenas se redujeron al mínimo. Esto incluyó las de Las Bruscas, donde solo quedó una compañía reducida de blandengues, lo que hizo que aumentaran los escapes. Después de que los federales vencieran en la batalla de Cepeda el 1 de febrero de 1820, Buenos Aires se volvió un caos. Muchos prisioneros que estaban en el hospital de la ciudad o realizando trabajos obligatorios aprovecharon esta situación.

Aprovechando los desacuerdos entre las provincias del litoral, el nuevo gobernador de Buenos Aires y futuro líder federal, coronel Manuel Dorrego, salió a campaña para enfrentar a López. Las fuerzas de Alvear y Carrera se separaron de los santafesinos y ocuparon San Nicolás de los Arroyos, donde Dorrego los derrotó el 12 de julio. Las tropas capturadas por los porteños fueron enviadas a Las Bruscas. Carrera se dirigió con los restos de sus tropas hacia el sudoeste, al territorio de la frontera con los indígenas.

Dorrego fue derrotado luego en la batalla de Gamonal el 2 de septiembre y fue reemplazado por Martín Rodríguez, comandante de las milicias rurales, con el apoyo de las tropas de Juan Manuel de Rosas, los Colorados del Monte. Así, Carrera no solo no había conseguido suficientes fuerzas para invadir con éxito Chile, sino que tanto los gobiernos de las provincias federales como el finalmente establecido en Buenos Aires le negaron autorización para cruzar sus territorios hacia el oeste.

La campaña de Carrera en la frontera

Carrera quedó así bloqueado en la frontera de Buenos Aires. Con las pocas fuerzas que conservaba, marchó sobre Las Bruscas donde "liberó a los chilenos prisioneros en San Nicolás que estaban encerrados, quienes aceptaron alistarse en sus filas bajo la promesa solemne de ser devueltos a su libertad tan pronto como la capital cayera en sus manos".

A pesar de haber negado apoyo a Carrera, la verdadera actitud de Buenos Aires generó sospechas:

"Le han llegado por medios muy seguros las noticias de que el gobernador de esa provincia facilitaba a José Miguel Carrera los medios de invadir a Chile, permitiéndole que reclute gente para la expedición entre los mismos soldados que este país dio para defender a Buenos Aires y aún concediéndole que para aumentar sus fuerzas saque a los prisioneros de Las Bruscas."

Ahora con cerca de 500 hombres, Carrera decidió adentrarse y negociar el apoyo de los ranqueles para su paso a Chile. Los ranqueles aprovechaban el caos para iniciar una serie de ataques a poblaciones de la frontera al norte del Salado.

Después de ayudar a Carrera a llevar ganado y caballos robados en Arrecifes hacia la pampa, le propusieron participar en un malón (ataque indígena) sobre el pueblo de Salto. Junto con 2000 indígenas del cacique Yanquetruz, el 3 de diciembre de 1820 atacó, saqueó y destruyó completamente el pueblo, tomando cautivas a 250 mujeres y niños. También sufrieron ataques los pueblos de Rojas, Lobos y Chascomús. En febrero de 1821, Carrera se adentró hacia el sudoeste.

El malón de 1821

Ante la indignación pública por los ataques, el gobernador Martín Rodríguez decidió responder. Como tanto Carrera como los ranqueles eran difíciles de alcanzar rápidamente, después de una incursión sin éxito hacia Tandil, al regresar atacó a los indígenas que vivían pacíficamente al sur del Salado en la estancia de Miraflores, de Francisco Ramos Mejía. Estas eran tribus de Ancafilú, Pichiman, Antonio Grande y Landao. El pretexto fue que desde allí planificaban las incursiones: "No produjo esta mayores resultados, sino al contrario más disposición en los indios para hacernos la guerra y no poca por haber traído preso en el mismo ejército a Don Francisco Ramos Mejía con toda la tribu de indios pacíficos que tenían sus tolderías en su estancia Miraflores". De hecho, el ataque injustificado provocó que las tribus que se habían mantenido en paz hasta ese momento, por voluntad, costumbre y en respeto de lo establecido en el Pacto de Miraflores del 7 de marzo de 1820, también se levantaran contra las poblaciones de la frontera. En abril de 1821, un ataque de 1500 hombres armados con lanzas, guiados por José Luis Molina, antiguo capataz de Ramos Mejía, destruyó la naciente población de Dolores.

Las Bruscas en los planes de España

Las Bruscas tuvo un papel central en muchos de los planes que circularon en España y en Río de Janeiro para la recuperación del Río de la Plata, especialmente mientras se mantuvo el proyecto y la esperanza de una gran expedición. Por ejemplo, el teniente coronel Fernando Cacho presentó al Conde de Casa Flores una Nota de las preparaciones que deben preceder a la llegada del ejército expedicionario del Río de la Plata para que tenga el feliz resultado que se desea. Allí planeaba rescatar a los prisioneros, que estimaba en alrededor de mil hombres, con tres buques. Con los soldados dispersos en el campo oriental, quería iniciar un movimiento de apoyo antes del desembarco de la expedición.

Cecilio de Álzaga, hijo de Martín de Álzaga, propuso un plan similar. Afirmaba que "La Guardia de Las Bruscas, donde están 700 militares españoles, dista de la costa por el río Salado y el sur de este 18 leguas y 18 por el puerto llamado Frontón del Norte. Solo está custodiado por cuarenta campesinos mal armados, algunos de los cuales son chilenos que sirven con disgusto. Bastará enviar tres buques grandes o tres bergantines, un buen guía como Diego Martínez, que está en Río, y un aviso al oficial de mayor rango para que se levante con sus compañeros y llegue a la costa en el momento en que lleguen los barcos".

El plan de Álzaga preveía llevar en los buques armas para los setecientos hombres, que ya armados serían desembarcados en Maldonado. Reuniendo a su alrededor a los soldados dispersos, a los "realistas" convencidos y a milicianos orientales descontentos con la idea de la revolución o con la ocupación portuguesa, confiaba en formar un ejército de dos o tres mil hombres que daría a la expedición una base sólida desde la cual operar.

Otros planes coincidían en apoyarse en los soldados prisioneros y los establecidos en la Banda Oriental o en el Mato Grosso, así como, con menos razón, en la supuesta lealtad profunda a la monarquía de los pueblos indígenas o el descontento del pueblo con la revolución por la inestabilidad permanente. Después de que la expedición fuera desviada, gracias entre otras cosas a las gestiones del agente de las Provincias Unidas en España Andrés Arguibel, y a la desorganización del ejército que llevó a la rebelión de Rafael de Riego y al Trienio Liberal, las esperanzas de una fuerza de ayuda se fueron desvaneciendo.

|