Ilustración en España para niños

La Ilustración en España fue un movimiento de ideas y conocimientos que se desarrolló en España durante el siglo XVIII. Buscaba mejorar la sociedad y el país usando la razón y la ciencia, en lugar de solo seguir las tradiciones antiguas. Este periodo también se conoce como el reformismo borbónico, porque la familia de reyes Borbones gobernaba España en ese tiempo.

Contenido

¿Qué fue la Ilustración en España?

La Ilustración fue una forma de pensar que surgió en Europa en el siglo XVIII. Los ilustrados creían que la razón humana podía "iluminar" a las sociedades, ayudándolas a dejar atrás la ignorancia y las creencias sin fundamento. Querían que el conocimiento se basara en la lógica y la observación.

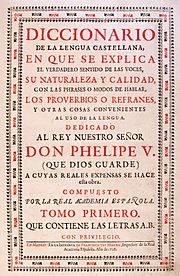

En España, la Real Academia Española definió la "luz de la razón" como la capacidad de los seres humanos para entender las cosas de forma natural. Esto iba de la mano con la "luz de la crítica", que significaba usar la razón para cuestionar ideas antiguas y prejuicios.

Los ilustrados pensaban que la razón era la herramienta principal para encontrar la verdad. Creían que el ser humano podía entender y explicar el mundo (la Naturaleza) usando solo la filosofía y la ciencia. Con este conocimiento, y aplicándolo a través de la tecnología y la educación, las personas podrían mejorar sus vidas, progresar y alcanzar la felicidad.

En España, la Ilustración no llegó a toda la población, sino que se extendió principalmente entre algunas personas importantes: nobles, clérigos y profesionales con buena posición económica. Aunque eran una minoría, sus ideas fueron muy influyentes en su época.

La palabra "ilustración" se hizo común en España después de 1760. Se refería a un programa para enseñar y transmitir conocimientos a las personas y a la sociedad. Antes, se usaba el verbo "ilustrar" con dos significados: uno religioso (ligado a Dios) y otro de "dar brillo" a la nación, o el nuevo sentido de "enseñar" o "dar luces".

La Ilustración española: ¿Fue moderada?

Se ha dicho que la Ilustración en España fue más "moderada" que en otros países. Los ilustrados españoles no buscaban cambiar radicalmente el orden social o político. Su objetivo era introducir mejoras para fomentar lo que llamaban la "felicidad pública". Para lograrlo, querían que los grupos más poderosos de la sociedad participaran en estas reformas.

Por ejemplo, Gaspar Melchor de Jovellanos, un importante ilustrado, creía que el estudio de las ciencias (matemáticas, física, química) era esencial para el progreso. Pensaba que estas ciencias ayudaban a mejorar la agricultura, las artes y el comercio, lo que traería beneficios para todos.

Los gobiernos de los reyes Borbones, que eran absolutistas (tenían todo el poder), vieron en la Ilustración una forma de modernizar el país sin alterar su autoridad. Usaron las ideas ilustradas para justificar sus planes de reforma económica y militar. Sin embargo, si algún ilustrado iba demasiado lejos con sus ideas, el Estado podía castigarlo.

Los ilustrados españoles confiaban en que la Corona (los reyes) impulsaría la modernización. Pero la Corona, a su vez, usaba las propuestas ilustradas para fortalecer su propio poder. Por eso, la colaboración entre la Monarquía y la Ilustración fue a veces complicada. Los reyes apoyaban las reformas siempre que no fueran tan radicales como para poner en peligro el sistema de gobierno existente. Esto causó frustración a muchos ilustrados, ya que los reyes estaban más interesados en aumentar su autoridad y sus territorios que en la felicidad de sus súbditos.

La mayoría de los ilustrados españoles eran personas religiosas y leales a la monarquía. No eran revolucionarios, sino que buscaban cambios pacíficos y graduales para modernizar España y ponerla al nivel de otras potencias europeas, sin cambiar las bases del sistema. Sin embargo, sus reformas se toparon con los privilegios de las clases dominantes, el poder absoluto de los reyes y las objeciones de las autoridades de la Iglesia.

La "Ilustración católica"

Una característica especial de la Ilustración en España fue que todos los ilustrados se mantuvieron dentro de la fe católica. No hubo entre ellos personas que negaran la existencia de Dios o que fueran ateos. Para muchos, la razón y la religión compartían una misma "luz natural" que venía del Creador.

Algunos historiadores hablan de una "Ilustración católica" en España. Sin embargo, el hecho de que el catolicismo fuera tan dominante, incluso entre las personas abiertas a nuevas ideas, tuvo consecuencias. Las ideas ilustradas de otros países a menudo se modificaban o se censuraban en España. Esto se debía a la doble censura del gobierno y de la Inquisición española, que dejaba poco espacio para la opinión independiente. Por ejemplo, la Inquisición prohibió obras importantes de pensadores europeos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau. A pesar de esto, algunas de estas obras llegaron a España gracias a libreros valientes.

Un ejemplo de esta "Ilustración católica" es el matemático Jorge Juan. En 1774, defendió la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol (heliocentrismo) y la física de Isaac Newton, a pesar de que la Iglesia había condenado estas ideas. Tuvo problemas con la Inquisición, pero argumentó que la Biblia no pretendía enseñar astronomía, sino comunicarse con la gente.

Sin embargo, las ideas de los ilustrados sobre la religión no siempre gustaron a todo el clero ni al pueblo. Los ilustrados querían que las prácticas religiosas populares fueran más racionales, criticando lo que consideraban supersticiones o excesos en el culto a reliquias e imágenes.

Muchos ilustrados defendían que las personas comunes pudieran leer la Biblia en su propio idioma, algo que estaba prohibido desde el Concilio de Trento. Finalmente, en 1782, el inquisidor general Felipe Bertrán permitió la lectura de la Biblia en español, lo que causó mucha discusión.

Una cultura controlada por el Estado

La cultura de la Ilustración en España estuvo muy controlada por el Estado. Muchos de los pensadores y creadores eran funcionarios, profesores o miembros de academias reales, y su carrera dependía del favor del rey.

La monarquía absoluta tenía herramientas poderosas para controlar lo que se publicaba. La Inquisición española y su Índice de Libros Prohibidos censuraban los libros después de su publicación. Además, el "Juzgado de Imprentas" del Consejo de Castilla daba o negaba el permiso para publicar un libro, ejerciendo una censura previa. La Iglesia también debía dar su aprobación (el nihil obstat) para libros religiosos.

Este control llevó a muchos ilustrados españoles a autocensurarse, especialmente en temas de política y religión. Por eso, algunos de sus trabajos más atrevidos no se publicaron hasta mucho después, en los siglos XIX o XX.

Elitismo ilustrado y su relación con lo popular

Las ideas ilustradas eran principalmente para una élite, es decir, un grupo selecto de intelectuales. La mayoría de la población seguía viviendo en un contexto de atraso económico, desigualdad y analfabetismo, con una fuerte influencia de la religión tradicional.

Los ilustrados creían que los niveles más altos de educación debían ser solo para esta élite. Aunque defendían la educación para todos, pensaban que para la mayoría de la gente, la instrucción debía ser básica y enfocada en habilidades técnicas, para no alterar el equilibrio social.

Además, la Ilustración buscaba que esta élite transmitiera sus modelos culturales a las clases populares, por ejemplo, a través del teatro. También se oponían a ciertas manifestaciones de la cultura popular que consideraban "perjudiciales", como algunas romerías, procesiones religiosas o fiestas como las corridas de toros, las peleas de gallos o los carnavales.

¿Cómo se difundieron las ideas ilustradas?

En España, las ideas ilustradas se difundieron principalmente a través de las tertulias (reuniones sociales para conversar) y las academias. Más tarde, las Sociedades Económicas de Amigos del País también fueron muy importantes. A diferencia de otros países, los salones de las damas de la corte no tuvieron tanto éxito, salvo algunas excepciones.

Los orígenes: los "novatores" (1680-1720)

Entre 1680 y 1720, Europa vivió un periodo de grandes cambios culturales. Se cuestionaron muchas ideas antiguas gracias a pensadores como John Locke y Isaac Newton. Fue la época de la revolución científica del siglo XVII.

Durante mucho tiempo se pensó que estos cambios no llegaron a España hasta la llegada de la dinastía Borbón. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que las nuevas ideas ya eran conocidas en España en las últimas décadas del siglo XVII por un grupo de pensadores llamados los novatores. Este nombre se les dio de forma despectiva por los tradicionalistas, que los veían como una amenaza a la fe.

Los novatores buscaban una explicación racional de la realidad, estaban cansados de la tradición y el estancamiento intelectual, y creían en el progreso, pero de forma prudente, sin buscar una revolución.

Una obra clave de este movimiento fue El Hombre Práctico o Discursos sobre su Conocimiento y Enseñanza, de Francisco Gutiérrez de los Ríos, publicada en 1680. Este libro criticaba la forma de pensar antigua y elogiaba a quienes buscaban el verdadero conocimiento de la naturaleza a través de la observación.

Los novatores también fueron pioneros en la historia crítica, cuestionando relatos antiguos y buscando pruebas. Destacaron Nicolás Antonio y Gaspar Ibáñez de Segovia. En ciencia, Juan de Cabriada publicó en 1687 una obra que defendía la experimentación en medicina. También Crisóstomo Martínez viajó a París para completar su Atlas Anatómico, uno de los primeros tratados de microscopía.

Aunque los novatores conocían a pensadores como Galileo Galilei y René Descartes, no conocían bien la obra de Isaac Newton. Además, defendían el heliocentrismo (la Tierra gira alrededor del Sol) solo como una "hipótesis" para evitar problemas con la Inquisición.

La llegada de los Borbones no trajo grandes cambios científicos al principio, salvo una mayor centralización con la creación de la Real Biblioteca y la Real Academia Española. Los ataques contra los novatores continuaron.

Primera Ilustración (1720-1750)

La Ilustración en España se consolidó gracias a la actividad de personas clave en tres áreas: el ensayo y la historia crítica, el pensamiento político y económico, y la ciencia. En 1737, la Ilustración ya estaba en marcha en España, con la publicación de obras importantes como la Poética de Ignacio de Luzán y el Teatro crítico universal de Benito Jerónimo Feijoo.

Ensayo e historia crítica: Feijoo y Mayans

Las dos figuras más importantes de la primera Ilustración española en el campo del ensayo y la historia crítica fueron Benito Feijoo y Gregorio Mayans.

Feijoo publicó su obra más importante, Teatro Crítico Universal, entre 1726 y 1739. En ella, criticaba la superstición y denunciaba los milagros falsos, buscando explicaciones naturales para los hechos. Su método se basaba en la "duda metódica", lo que le permitió aceptar ideas de autores extranjeros, incluso si no eran católicos, y no despreciar el conocimiento que venía de fuera.

Sin embargo, Feijoo tenía límites. Su visión de la historia era providencialista, es decir, creía que Dios intervenía en los acontecimientos. Por eso, aceptaba algunas tradiciones, como la venida del apóstol Santiago a España, aunque no hubiera pruebas históricas.

Gregorio Mayans fue más allá en la historia crítica. Defendía que la verdad histórica solo se podía conocer recurriendo a las fuentes y examinándolas con rigor. Sus ideas se basaron en las lecturas de autores que le recomendó el novator Manuel Martí. Mayans expuso estos principios en su obra Orígenes de la Lengua Española.

Mayans tuvo problemas con la censura por su obra Censura de Historias Fabulosas, que fue denunciada a la Inquisición. Aunque la acusación fue desestimada, el Consejo de Castilla embargó su edición y sus manuscritos. A pesar de esto, Mayans siguió promoviendo la historia crítica.

Pensamiento político, social y económico

Gran parte del pensamiento político y económico de los ilustrados españoles de esta época permaneció inédito, ya que publicar sobre estos temas conllevaba muchos riesgos. Sin embargo, gracias al estudio de sus manuscritos y cartas, se ha podido conocer mejor sus ideas.

La obra más influyente de la primera mitad del siglo XVIII fue Theórica y Práctica de Comercio y Marina de Jerónimo de Ustáriz (1724). Aunque no era puramente ilustrada, sí mostraba un gran interés científico y un objetivo de progreso social. Esta obra influyó en las políticas del gobierno de Felipe V y en la publicación de otros trabajos sobre economía.

Ciencia

En el campo científico, hubo una continuidad entre los novatores y la primera Ilustración. El gobierno de Felipe V apoyó los avances en ciencias aplicadas, especialmente aquellas útiles para el ejército y la marina. Sin embargo, no se fundó una Real Academia de Ciencias como en otros países, lo que limitó la investigación científica independiente.

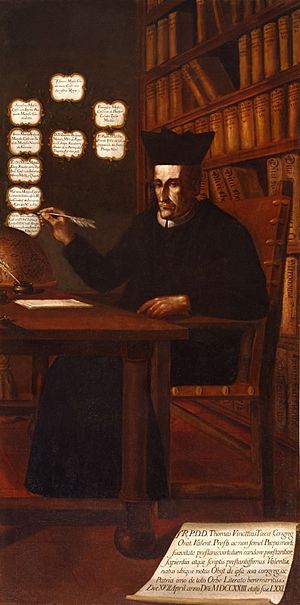

El Compendio Matemático del Padre Tosca (1707-1715) fue un manual importante para las academias militares. Su Compendium Philosophicum (1721) defendía las ideas de Galileo Galilei y René Descartes.

Las ideas de Isaac Newton no se conocieron a fondo en España hasta la expedición a Ecuador (1735-1744), en la que participaron Jorge Juan y Antonio Ulloa. A su regreso, publicaron Observaciones Astronómicas y Físicas, una obra muy importante que defendía las ideas de Newton, incluyendo el heliocentrismo. Esto les causó problemas con la Inquisición, que les obligó a añadir una frase aclaratoria.

En medicina, destacaron Martín Martínez con su Medicina Escéptica y Philosophía Escéptica, y Andrés Piquer con obras como Medicina Vetus et Nova y Física Moderna, Racional y Experimental.

Plena Ilustración (1750-1810)

La Ilustración en España se desarrolló en "islotes" o centros importantes, principalmente en ciudades con imprentas, bibliotecas, centros de enseñanza y comunicación con el exterior. Estos focos se encontraban sobre todo en la costa.

En la costa cantábrica, destacaron Asturias y Guipúzcoa. En Asturias, la figura principal fue Benito Feijoo, y más tarde Pedro Rodríguez de Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos. Jovellanos, tras ocupar cargos importantes, fue encarcelado durante ocho años.

En Guipúzcoa, nació la primera Sociedad Económica de Amigos del País, impulsada por los "Caballeritos de Azcoitia". Esta sociedad, que serviría de modelo para otras, buscaba aplicar los nuevos conocimientos a la economía y la enseñanza. Algunos de sus miembros tuvieron problemas con la Inquisición por difundir ideas de Voltaire y Rousseau.

En la costa mediterránea, Valencia fue un foco importante, gracias a la continuidad del trabajo de Gregorio Mayans. Destacaron el matemático Jorge Juan y el botánico Antonio José Cavanilles. Jorge Juan promovió el Real Instituto y Observatorio de la Armada y defendió las ideas de Newton. Cavanilles, tras vivir en París, dirigió el Jardín Botánico de Madrid y realizó importantes estudios sobre la naturaleza y la sociedad valenciana.

Barcelona fue otro gran foco ilustrado, con la Junta de Comercio de Barcelona promoviendo la educación y las nuevas ideas. La Universidad de Cervera también fue cuna de ilustrados.

En la fachada atlántica, destacaron Sevilla y Galicia. En Sevilla, el grupo ilustrado se formó alrededor de la tertulia de Pablo de Olavide. A pesar de las resistencias, la Ilustración dejó su huella. En Galicia, las propuestas fueron más moderadas, aunque algunos tuvieron problemas con la Inquisición.

En el interior de España, los focos más relevantes fueron Zaragoza, Salamanca y, sobre todo, Madrid. En Zaragoza, la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País fue muy activa, fundando la primera cátedra de "Economía civil". En Salamanca, la Universidad se dividió entre tradicionalistas y defensores de las nuevas ideas, pero finalmente salieron de sus aulas importantes figuras ilustradas.

Madrid, como capital, atrajo a pensadores y artistas de todas partes. Fue el centro de la Ilustración gracias a sus instituciones modernas, su ambiente cosmopolita, la prensa y el apoyo de aristócratas ilustrados y del gobierno.

Sociedades Económicas de Amigos del País

La primera Sociedad Económica de Amigos del País surgió en Guipúzcoa por iniciativa de los "Caballeritos de Azcoitia". Estas sociedades, que se extendieron por toda Europa, buscaban aplicar los nuevos conocimientos científicos a la economía, especialmente a la agricultura. La Sociedad Bascongada de Amigos del País, aprobada en 1772, tenía como objetivo aplicar la ciencia a actividades económicas y enseñar materias que no se impartían en las universidades.

Cuando los jesuitas fueron expulsados en 1767, los "caballeritos de Azcoitia" fundaron el Real Seminario de Nobles en el colegio que les fue cedido. La Sociedad logró tener una gran biblioteca y permiso para consultar la Enciclopedia, aunque con restricciones.

Por iniciativa de Pedro Rodríguez de Campomanes, el ejemplo de la Sociedad Bascongada se extendió por toda España. Se fundaron más de sesenta Sociedades de Amigos del País entre 1775 y 1788. Estas sociedades, aunque con algunas limitaciones y diferencias respecto a la vasca, fueron un producto importante del idealismo de los ilustrados. Buscaban la felicidad pública y el progreso a través del talento y la ciencia, aunque sin cuestionar la desigualdad social o la monarquía absoluta.

Ciencia en la Plena Ilustración

Durante el reinado de Carlos III, la monarquía se interesó mucho por las ciencias. Se crearon cátedras de química y se protegió la mineralogía y la metalurgia. Las necesidades del ejército y la marina impulsaron la introducción de nuevos conocimientos en medicina, matemáticas, física, geografía y astronomía.

Jorge Juan promovió el Real Instituto y Observatorio de la Armada y publicó Examen Marítimo (1771), una obra original sobre mecánica. Gabriel Ciscar continuó su labor científica y docente, y fue representante español en la comisión que estableció el sistema métrico decimal en París.

En botánica, el sistema de Linneo fue aceptado rápidamente gracias a científicos como Pehr Löfling y Antonio José Cavanilles, director del Jardín Botánico de Madrid. Los planteamientos de Lavoisier en química y de Abraham Gottlob Werner en geología también fueron adoptados rápidamente.

Se realizaron varias expediciones científicas importantes. Una fue la de Félix de Azara al Río de la Plata y Paraguay, que clarificó estudios sobre la fauna local. La segunda, y de alcance mundial, fue la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803-1806), liderada por el cirujano militar Francisco Javier Balmis. Esta expedición llevó la vacuna contra la viruela a América y Asia, un hito en la medicina preventiva moderna.

Galería de imágenes

-

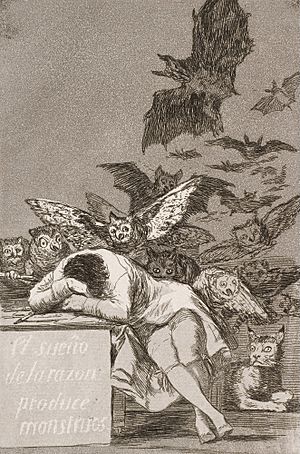

Reo de la Inquisición Española con capirote y sambenito. Capricho de Francisco de Goya.

-

Divina Pastora de Málaga, realizada por José Montes de Oca en el siglo XVIII.

-

Grabado del Atlas Anatómico de Crisóstomo Martínez. Biblioteca Nacional de España.

-

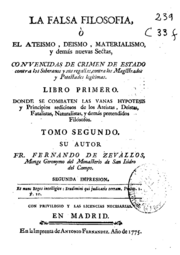

Portada de la edición de 1783 de Joaquín Ibarra de Bibliotheca hispana nova, obra de Nicolás Antonio.

-

"El apóstol Santiago y sus discípulos venerando a la Virgen del Pilar", de Francisco de Goya.

-

Francisco Alvarado, publicista antiilustrado conocido como "el Filósofo rancio".

-

Pablo de Olavide hacia 1800.

-

Fray Manuel Bayeu, Alegoría de las Bellas Artes exaltando a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, h. 1785.

-

Juan Meléndez Valdés, retratado por Goya en 1797. Bowes Museum.

-

Retrato de José Cadalso (1855) por Pablo de Castas Romero. Museo de las Cortes de Cádiz.

-

El palacio de Insausti de Azcoitia fue la sede principal de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.

-

Pedro Rodríguez de Campomanes retratado por Francisco Bayeu en 1777.

-

Busto de Francisco Javier Balmis en la Facultad de Medicina de la UMH en San Juan de Alicante.

Véase también

En inglés: Enlightenment in Spain Facts for Kids

En inglés: Enlightenment in Spain Facts for Kids

- Reformismo borbónico

- Regalismo en España

- Literatura española de la Ilustración

- Ciencia en la Ilustración española

- La Literatura Española del siglo XVIII

- Escuela Universalista Española del siglo XVIII