Ramón María del Valle-Inclán para niños

Datos para niños Ramón María del Valle-Inclán |

||

|---|---|---|

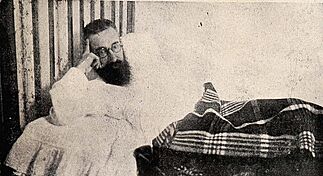

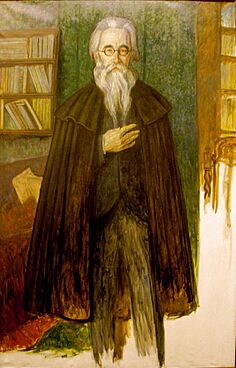

Fotografiado por Audouard hacia 1911

|

||

|

|

||

| Director de la Academia Española de Bellas Artes de Roma | ||

| 28 de octubre de 1933-5 de enero de 1936 | ||

| Predecesor | Miguel Blay | |

| Sucesor | Emilio Moya Lledó | |

|

|

||

| Conservador General del Tesoro Artístico Nacional | ||

| 2 de septiembre de 1931-junio de 1932 | ||

|

|

||

| Información personal | ||

| Nombre de nacimiento | Ramón José Simón Valle Peña | |

| Nacimiento | 28 de octubre de 1866 Villanueva de Arosa, Pontevedra |

|

| Fallecimiento | 5 de enero de 1936 Santiago de Compostela, La Coruña |

|

| Causa de muerte | Cáncer de vejiga | |

| Sepultura | Cementerio de Boisaca | |

| Nacionalidad | Española | |

| Lengua materna | castellano y gallego | |

| Familia | ||

| Padre | Ramón del Valle | |

| Cónyuge | Josefa María Ángela Blanco Tejerina | |

| Hijos |

seis

1. María de la Concepción (1908)

2. Joaquín María Baltasar (1914-1914) 3. Carlos Luis Baltasar (1917-2006) 4. María de la Encarnación Beatriz Baltasar Mariquiña (1919-2003) 5. Jaime Baltasar Clemente (1922-1985) 6. Ana María Antonia Baltasar (1924) |

|

| Educación | ||

| Educado en | Universidad de Santiago de Compostela | |

| Información profesional | ||

| Ocupación | Escritor | |

| Movimiento | Modernismo Generación del 98 |

|

| Lengua literaria | castellano | |

| Géneros | Teatro, novela y poesía | |

| Obras notables | Divinas palabras Luces de bohemia Tirano Banderas |

|

| Partido político | Comunión Tradicionalista | |

| Miembro de | Sociedad de Amigos de Portugal | |

| Distinciones | Finalista del premio Fastenrath (1931) [Premio desierto] | |

| Firma | ||

|

||

Ramón María del Valle-Inclán (nacido en Villanueva de Arosa, Pontevedra, el 28 de octubre de 1866, y fallecido en Santiago de Compostela, La Coruña, el 5 de enero de 1936) fue un importante dramaturgo, poeta y novelista español. Fue una figura clave del modernismo y es considerado uno de los autores más importantes de la literatura española del siglo XX.

Fue un escritor muy versátil, destacando en todos los géneros que cultivó, como cuentos, ensayos y periodismo. Al principio, fue un modernista que usó la sátira para criticar la sociedad española de su tiempo. Estudió Derecho en Santiago de Compostela, pero dejó sus estudios para viajar a México, donde trabajó como periodista. Al regresar a Madrid, se dedicó a la literatura y adoptó una imagen muy particular. Llevó una vida bohemia, llena de anécdotas, y se dedicó por completo a la literatura. En 1916, visitó el frente francés durante la I Guerra Mundial, y en 1922, volvió a viajar a México.

Contenido

- Biografía de Valle-Inclán

- ¿Cuál era su nombre real y su pseudónimo?

- ¿Dónde y cuándo nació?

- ¿Cómo fueron sus primeros años?

- Su etapa universitaria

- Su primera vez en Madrid

- Su primer viaje a México

- De vuelta a España

- Su segunda etapa en Madrid: las tertulias

- La pérdida de un brazo y el encuentro con Rubén Darío

- Un escritor modernista

- Matrimonio, gira por Hispanoamérica y la Primera Guerra Mundial

- Su vida en Galicia

- El «esperpento» y El ruedo ibérico

- La República: sus cargos y últimos días

- Actividad literaria

- Obras literarias destacadas

- Adaptaciones y obras inspiradas en Valle-Inclán

- Galería de imágenes

- Véase también

Biografía de Valle-Inclán

La vida de Valle-Inclán ha sido muy interesante para muchos biógrafos, investigadores y escritores.

¿Cuál era su nombre real y su pseudónimo?

Su nombre público y literario, Ramón del Valle-Inclán, es el que aparece en la mayoría de sus obras y en los documentos de sus cargos. Su nombre de nacimiento era Ramón José Simón Valle Peña, que solo aparece en su partida de bautismo y acta de matrimonio.

A veces, usó el nombre Ramón María del Valle-Inclán en algunas de sus obras modernistas y en una autobiografía. Incluso el famoso poeta Rubén Darío lo mencionó así en un poema. Sin embargo, en sus escritos a mano y en su papel timbrado, solo firmaba como "Valle-Inclán".

¿Dónde y cuándo nació?

Valle-Inclán nació el 28 de octubre de 1866 en una casa antigua llamada "El Cantillo", en Villanueva de Arosa, Pontevedra. Este pueblo de pescadores y campesinos está junto a la ría, frente a la isla de Arosa.

Sus padres, Ramón del Valle Bermúdez de Castro y Dolores de la Peña y Montenegro, eran de familias con historia, aunque con menos recursos económicos en su época. Su padre era marinero y también escribía. Ramón fue bautizado tres días después de nacer con los nombres Ramón José Simón, y tomó su apellido artístico de un antepasado.

Hay una pequeña disputa sobre si nació en Villanueva de Arosa o en Puebla del Caramiñal. Él mismo decía que había nacido en un barco que viajaba entre ambos lugares.

¿Cómo fueron sus primeros años?

La familia de Valle-Inclán tuvo que vivir de forma más sencilla debido a la disminución de su fortuna. Esto, sin embargo, le permitió conocer la literatura de una manera profunda. Desde niño, tuvo acceso a la gran biblioteca de su padre y tuvo un tutor que le enseñó latín.

Se dice que su interés por el carlismo (un movimiento político de la época) surgió de las historias que escuchaba de niño. A los nueve años, empezó a estudiar bachillerato en Santiago y luego en Pontevedra, aunque no le ponía mucho interés. Durante este tiempo, Jesús Muruáis fue una gran influencia en su formación literaria. Leyó a autores importantes como Cervantes y Quevedo. Terminó el bachillerato en 1885, a los diecinueve años.

Su etapa universitaria

En septiembre de 1885, Valle-Inclán empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, aunque no le gustaba la carrera. Tenía poco dinero, así que daba clases particulares de latín y pasaba más tiempo en los cafés y la biblioteca de la universidad que en las aulas. Se hizo amigo de personas que luego serían importantes en la cultura y la política gallega. También aprendió esgrima e italiano de un amigo florentino.

En esta época, publicó sus primeros escritos en revistas. La visita del escritor José Zorrilla a la universidad lo impresionó mucho y lo animó a dedicarse a la literatura. También mostró interés por el tradicionalismo y se hizo amigo de figuras importantes de este movimiento.

El 14 de octubre de 1890, cuando su padre falleció, Valle-Inclán, con veinticuatro años, dejó la carrera de Derecho y regresó a Pontevedra. Llevaba cinco años en la universidad y no había pasado del tercer curso. Decidió ir a Madrid para empezar una nueva vida, ya que la herencia de su padre no era suficiente para vivir.

Su primera vez en Madrid

A finales de 1890, Valle-Inclán llegó a Madrid. Pasó dos años allí, frecuentando los cafés de la Puerta del Sol, que eran lugares de reunión. Allí se hizo conocido por su forma de hablar y sus opiniones firmes. En estos cafés, fue formando la personalidad que lo haría famoso en las tertulias de Madrid.

Colaboró en periódicos como El Globo y La Ilustración Ibérica, y le gustaba ir a ver obras de teatro. Aunque sus colaboraciones periodísticas le daban algo de dinero, no le apasionaba el periodismo. A pesar de sus esfuerzos, se fue de Madrid sin un trabajo estable.

Su primer viaje a México

En 1892, después de una breve estancia en Pontevedra, Valle-Inclán viajó a México. Llegó a Veracruz el 8 de abril y se instaló en la capital. Durante su estancia en México, escribió para periódicos como El Correo Español y El Universal. También trabajó como traductor.

Estuvo en México menos de un año, entre Veracruz y la Ciudad de México. En esa época, Porfirio Díaz era presidente y había mucha censura. La vida en América fue una aventura para Valle-Inclán, y la situación política de México lo llevó a participar en algunos incidentes. Parece que tuvo algunos problemas, incluyendo una pelea en Veracruz. De este viaje, Valle-Inclán obtuvo sus primeras experiencias como escritor y empezó a escribir relatos que luego formarían parte de Femeninas. Después de México, pasó unas semanas en Cuba y regresó a España en la primavera de 1893, alojándose en Pontevedra. Su aspecto físico había cambiado, ahora llevaba barba y melenas. Volvería a México en un segundo viaje en 1921.

De vuelta a España

En 1893, Valle-Inclán se instaló en Pontevedra para aliviar su nostalgia. Allí se hizo amigo de Jesús Muruáis, un profesor y bibliógrafo, en cuya biblioteca pudo leer a los autores europeos más importantes del siglo siglo XIX. Valle-Inclán, recién llegado de América, adoptó una imagen de dandi y se hizo notar en el Café Moderno de Pontevedra por su forma de hablar. En esta época, el poeta italiano Gabriele D'Annunzio lo influyó mucho.

Durante su estancia en Pontevedra, que duró casi tres años hasta 1895, publicó su primer libro, Femeninas (Seis historias amorosas) en 1894. Esta obra, una colección de relatos de tema amoroso, fue apoyada por un amigo de su padre. A partir de ese momento, Valle-Inclán se sintió un escritor y supo a qué dedicaría su vida.

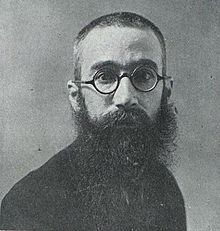

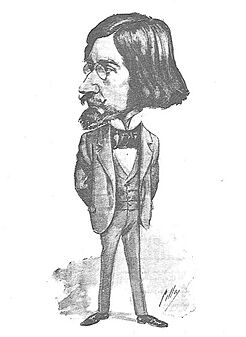

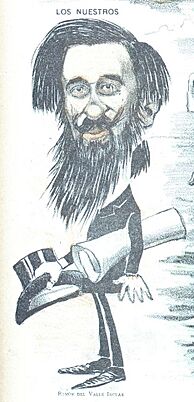

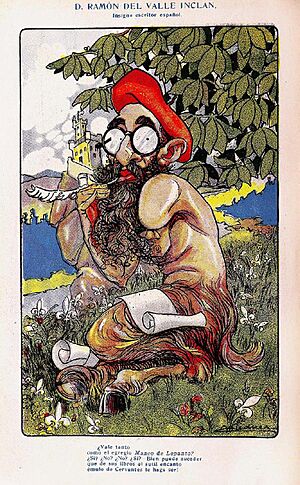

Fue en esta época cuando Valle-Inclán empezó a usar su vestimenta característica: capa, chalina, sombrero, polainas blancas y, sobre todo, sus largas barbas, que Rubén Darío llamó "barbas de chivo". Colaboró en la revista Blanco y Negro. Al final de esta etapa, se dirigió a Madrid para su segundo viaje a la capital.

Su segunda etapa en Madrid: las tertulias

En 1895, Valle-Inclán se instaló de nuevo en Madrid, esta vez como funcionario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Pronto empezó a frecuentar las tertulias madrileñas, llevando una vida bohemia. Conoció a muchas figuras importantes de la época, como Pío Baroja y Azorín. Asistía a numerosos cafés de Madrid, como el Café de Fornos y el Café Gijón. En estos lugares, con su forma peculiar de hablar, se hizo famoso por su habilidad para dominar las conversaciones y por su impaciencia con las interrupciones.

Su vestimenta se volvió muy particular, y su barba se hizo más larga, formando parte de su imagen habitual. Vivía con poco dinero, casi en la pobreza, y pasaba mucho tiempo en las tertulias. En esta segunda etapa en Madrid, se dedicó por completo a la vida bohemia, disfrutándola y sufriéndola. Vivía con dificultades económicas que a veces lo obligaban a pasar hambre.

De esta época, se cuenta una anécdota en la que Valle-Inclán se encontró con Miguel de Unamuno y Pío Baroja en la Carrera de San Jerónimo. Aunque los tres eran importantes escritores de la Generación del 98, tenían ideas literarias muy diferentes. A pesar de que Pío Baroja los presentó, no pasaron muchos pasos sin que empezaran a insultarse y gritarse, separándose antes de terminar el paseo.

En 1897, publicó su segundo libro, Epitalamio (Historias de amores), que no tuvo mucho éxito. Durante estos años, también actuó en algunas obras de teatro. Durante la guerra hispano-estadounidense, Valle-Inclán apoyó la independencia de Cuba.

La pérdida de un brazo y el encuentro con Rubén Darío

El 24 de julio de 1899, en una discusión en el Café de la Montaña, el periodista Manuel Bueno le causó una herida en un antebrazo. La herida se infectó gravemente y fue necesario amputarle el brazo el 12 de agosto de 1899. Se dice que Valle-Inclán mostró una gran fortaleza durante la operación, permaneciendo despierto y fumando un habano casi al final. Tenía treinta y tres años. A partir de entonces, su imagen con un solo brazo se volvió legendaria.

Algunos amigos organizaron un evento para recaudar fondos y comprarle un brazo ortopédico. Estrenaron su obra Cenizas: Drama en tres actos en el Teatro Lara el 19 de diciembre de 1899, dirigida por el propio Valle-Inclán. Después del incidente, volvió a los cafés y dejó de lado sus aspiraciones de ser actor de teatro.

En este mismo periodo, colaboró en varias revistas literarias. El año de su amputación, comenzó su amistad con Rubén Darío, a quien conoció en una tertulia literaria en el Café de Madrid.

Un escritor modernista

En 1900, Valle-Inclán participó en un concurso de cuentos. Aunque no ganó, su relato Satanás fue muy elogiado. En esos años, empezó a frecuentar el Nuevo Café de Levante, donde se reunía gran parte de la vida intelectual de Madrid. Allí conoció a Ciro Bayo, con quien compartió ideas políticas.

En los años siguientes, siguió colaborando en varias publicaciones. En 1903, publicó una famosa "autobiografía" en la revista Alma Española.

En 1902, el periódico Los Lunes del Imparcial comenzó a publicar Sonata de otoño, donde apareció por primera vez su personaje el Marqués de Bradomín. Este marqués era un aristócrata carlista que representaba el arquetipo del Don Juan. Las Sonatas: Memorias del Marqués de Bradomín son un ejemplo destacado de la prosa modernista española. La primera, Sonata de otoño (1902), la escribió mientras se recuperaba de un accidente con una pistola. Le siguieron Sonata de estío (1903), Sonata de primavera (1904) y Sonata de invierno (1905). Estas cuatro novelas, aunque independientes, siguen el ciclo de las estaciones y las etapas de la vida del protagonista. Las Sonatas se vendieron bien y algunas fueron traducidas a otros idiomas.

En 1905, publicó una colección de cuentos titulada Jardín novelesco. Al año siguiente, se estrenó en el Teatro de la Princesa una obra de teatro basada en el Marqués de Bradomín. En el reparto estaba Josefina Blanco, a quien Valle-Inclán había dedicado la Sonata de invierno y con quien se casaría más tarde.

En esta época, los miembros de la Generación del 98 se reunían en cafés y cafés-conciertos, intercambiando ideas.

Matrimonio, gira por Hispanoamérica y la Primera Guerra Mundial

Valle-Inclán se casó con Josefina Blanco Tejerina el 24 de agosto de 1907 en Madrid. Él tenía cuarenta años y ella veintiocho. Después de la boda, Josefina dejó de actuar, excepto por una gira por Hispanoamérica en 1910. Tuvieron seis hijos en los siguientes quince años.

En 1907, publicó varios libros, incluyendo la obra de teatro Águilas de blasón y su primera obra de poesía, Aromas de leyenda. También empezó a publicar por entregas Romance de Lobos y a escribir su serie de obras de teatro Las farsas.

En 1908, comenzó a publicar su serie de novelas La guerra carlista, que quedó incompleta. En 1909, escribió Mi hermana Antonia.

El 3 de marzo de 1909, falleció en Madrid el escritor Alejandro Sawa, ciego y en malas condiciones. Valle-Inclán, quien más tarde se inspiraría en él para el personaje de Max Estrella en Luces de bohemia, lamentó mucho su pérdida.

Por entonces, Valle-Inclán se hizo amigo de Joaquín Argamasilla, con quien viajó a Navarra para visitar los lugares de las guerras carlistas, que inspiraron algunas de sus novelas. En 1914, su primer hijo, que vivió solo unos meses, fue bautizado con el nombre de Joaquín en honor a su amigo.

En estos años, Valle-Inclán se involucró más en el carlismo. En 1910, se consideró su candidatura a diputado, pero no se presentó.

Su esposa, Josefina Blanco, volvió a actuar en 1910, y el matrimonio viajó de gira con una compañía de teatro por Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Valle-Inclán la acompañó como director artístico y dio conferencias sobre literatura española.

De regreso a España, en 1911, Valle-Inclán asistió a un homenaje a los diputados carlistas en Madrid.

Valle-Inclán siguió estrenando obras de teatro, como Voces de gesta (1911) y La marquesa Rosalinda. Farsa sentimental y grotesca (1912). En el estreno de esta última, a la que asistieron los reyes, Valle-Inclán no salió a saludar al público. Su obra El embrujado fue rechazada por el Teatro Español, lo que causó un gran revuelo.

Con el dinero de la publicación de sus obras completas, Valle-Inclán se mudó a Galicia con su familia. Su estancia en Galicia se interrumpía a menudo por viajes a Madrid. En 1914, Julio Casares publicó un libro donde señalaba algunos parecidos entre textos de Valle-Inclán y otros autores. Valle-Inclán respondió que a veces usaba textos de otros para probar el ambiente de su obra.

En 1915, solicitó la rehabilitación de algunos títulos nobiliarios, pero sus peticiones no fueron aceptadas. Los años alrededor de la publicación de La lámpara maravillosa fueron difíciles para él. Su amigo Rubén Darío regresó a Nicaragua en 1914 y falleció en 1916.

Al estallar la I Guerra Mundial, Valle-Inclán apoyó a los aliados y encabezó un manifiesto. Su postura lo distanció de la línea oficial del carlismo, que era más cercana a Alemania. El conflicto entre quienes apoyaban a los aliados y quienes apoyaban a Alemania dividió la política y la cultura española durante la guerra.

Su apoyo a la causa aliada hizo que el gobierno francés lo invitara a visitar los frentes de guerra en los Vosgos, Alsacia, Flandes y Verdún. Entre abril y junio de 1916, Valle-Inclán viajó como corresponsal del periódico El Imparcial, escribiendo cartas con descripciones de lo que veía. En París, se relacionó con otros autores españoles.

Su vida en Galicia

En 1912, se instaló en Cambados con su familia. Allí nació su segundo hijo, Joaquín María Baltasar, en mayo de 1914, quien falleció trágicamente a los cuatro meses en un accidente en la playa. Este suceso hizo que se mudara en 1916 a la Puebla del Caramiñal, donde intentó, sin éxito, dedicarse a la agricultura. Allí nacieron otros dos de sus hijos: Carlos Luis Baltasar (1917) y María de la Encarnación Beatriz Baltasara 'Mariquiña' (1919).

Valle-Inclán combinaba estas tareas con su puesto en Madrid como profesor de Estética de las Bellas Artes. En 1918, se consideró de nuevo su candidatura política, pero no se concretó.

En 1921, cuando perdió la posesión de la casa donde vivía, se trasladó a Villa Eugenia, en Puebla del Caramiñal, donde residió hasta 1925. Allí nacieron sus dos últimos hijos: Jaime Baltasar Clemente (1922) y Ana María Antonia Baltasara (1924). Los nombres de sus hijos varones, "Carlos" y "Jaime", eran un homenaje a los pretendientes carlistas. En 1925, regresó con su familia a Madrid.

El «esperpento» y El ruedo ibérico

En julio de 1916, se creó la asignatura de Estética de las Bellas Artes, y Valle-Inclán fue nombrado profesor. En 1916, publicó La lámpara maravillosa. Ejercicios espirituales, una obra donde reflexiona sobre la literatura y su visión del mundo, influenciado por ideas filosóficas y espirituales.

En noviembre de 1919, dejó su puesto de profesor. La salud de Valle-Inclán empezó a empeorar. En 1920, se sometió a una operación. Ese mismo año, usó por primera vez la palabra «esperpento» para describir su obra: "Esta modalidad consiste en buscar el lado cómico en lo trágico de la vida", explicó en 1921. Su forma de vestir era llamativa, "fantocheril" como sus esperpentos, vestido de negro, muy delgado y con barba larga.

A mediados de septiembre de 1921, viajó de nuevo a México, invitado por el presidente Álvaro Obregón para celebrar el centenario de la independencia. Su llegada fue un gran evento. Durante su estancia, dio varias conferencias donde defendió la labor de España en América. De regreso a España, pasó dos semanas en La Habana y otras dos en Nueva York, donde dio una conferencia en la Academia militar de West Point. En 1922, se estableció de nuevo en Madrid, participando activamente en las tertulias de la capital.

En 1920, colaboró con el Teatro de la Escuela Nueva, que intentó estrenar su obra Farsa y licencia de la reina castiza, pero la policía lo impidió. Ese mismo año, se intentó fundar el Teatro de los Amigos de Valle-Inclán, un proyecto para poner en escena obras de dramaturgos europeos avanzados, con Valle-Inclán como director artístico, pero no prosperó. A finales de 1926, se publicó la novela Tirano Banderas, considerada una de sus obras maestras, que muestra la influencia de su viaje a México.

En 1927, comenzó a publicar un ambicioso proyecto narrativo, El ruedo ibérico, que buscaba contar la historia de España desde el reinado de Isabel II hasta su época. Solo llegó a escribir tres novelas de esta serie: La corte de los milagros (1927), Viva mi dueño (1928) y Baza de espadas (1932).

El ruedo ibérico reflexiona sobre la revolución de septiembre de 1868 en España, mostrando las virtudes y problemas de las diferentes clases sociales.

Desde 1924, Valle-Inclán se opuso a la dictadura de Primo de Rivera, expresando sus quejas en los cafés y siendo detenido en alguna ocasión. A pesar de ser una persona "incómoda", luchó por mejorar su situación económica y la de su familia.

En 1927, participó en la creación de la Alianza Republicana. En 1928, consiguió un importante contrato editorial que le dio una buena suma de dinero. Se mudó con su familia a un piso en Madrid y empezó a escribir con más tranquilidad. En 1929, fue encarcelado quince días por negarse a pagar una multa. La quiebra de su editorial en 1931 hizo que se quedara sin dinero.

La República: sus cargos y últimos días

La situación social y política lo llevó a apoyar la llegada de la República española. En 1931, el pretendiente Jaime de Borbón y Borbón-Parma lo nombró caballero de la Orden de la Legitimidad Proscrita en reconocimiento a su trayectoria.

En las elecciones de 1931, se presentó como diputado, pero no fue elegido. Valle-Inclán afirmó que había sido víctima de un fraude electoral.

A sus sesenta y tantos años, y con la intención de irse a México, el gobierno de la República lo nombró Conservador General del Patrimonio Artístico Nacional el 2 de septiembre de 1931. Cinco meses después, también fue nombrado director del Museo de Aranjuez. Sin embargo, en junio de 1932, renunció por desacuerdos con la gestión del museo.

En 1932, se presentó al Premio Fastenrath de la Real Academia Española, pero el premio fue declarado desierto. Esto causó mucha controversia, y se interpretó como una decisión política. En compensación, se le hizo un homenaje público.

El 30 de mayo de 1932, Valle-Inclán fue elegido presidente del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, sucediendo a Manuel Azaña. Ocupó el cargo durante siete meses y medio. Durante su presidencia, se organizó el primer Congreso de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios. También firmó el manifiesto fundacional de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética.

En 1932, su esposa solicitó el divorcio. Valle-Inclán se quedó al cuidado de tres de sus hijos menores, mientras que la hija pequeña se quedó con su madre.

Después de dejar la presidencia del Ateneo, y con el apoyo de muchas personas, fue nombrado director de la Academia de España en Roma el 8 de marzo de 1933. Se trasladó a Roma con sus tres hijos. Alternó estancias en Roma con largos periodos en Madrid. En una entrevista, elogió la obra de Benito Mussolini en la Italia fascista.

Aunque regresó a España el 3 de noviembre de 1934, su nombramiento era por tres años, por lo que su cese oficial no se produjo hasta el final de ese periodo. A su regreso, se sentía enfermo y con pocos recursos. El 16 de noviembre, asistió a la representación de su obra Divinas palabras. A principios de 1935, se le veía paseando por Madrid, decaído pero con buen humor. El 7 de marzo de 1935, se retiró a Santiago de Compostela e ingresó en un sanatorio. A veces, se escapaba de la clínica para pasear y conversar con jóvenes en el "Café del Derby". Fue elegido para la presidencia del "I Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura", pero no pudo asistir.

El 2 de octubre de 1935, el periódico Ahora publicó su último artículo.

En octubre, se inició una iniciativa para regalarle una casa en Galicia, pero la idea llegó tarde. El 5 de enero de 1936, Valle-Inclán falleció. El comunicado de prensa informó que murió "a consecuencia de un coma rápido, después de una grave enfermedad". Fue sepultado al día siguiente en el Cementerio de Boisaca, en una ceremonia civil y en un ataúd sencillo, sin esquelas, tal como había pedido. El escultor Francisco Asorey hizo una mascarilla de su rostro.

Tras la muerte de Valle-Inclán, su exesposa recibió una pensión para la educación de sus hijos.

Actividad literaria

La carrera literaria de Valle-Inclán comenzó con la publicación de pequeños textos en Santiago de Compostela. Poco a poco, su obra se extendió a varios géneros, incluyendo narrativa (relatos, crónicas, novelas), teatro y poesía.

Toda su obra es de dominio público desde el 1 de enero de 2018, lo que significa que cualquiera puede usarla y publicarla libremente.

Narrativa

Su narrativa se inició en el modernismo. Con Femeninas y Epitalamio, Valle-Inclán publicó relatos delicados y muy expresivos. Más tarde, creó una obra cumbre del modernismo: las Sonatas —Sonata de otoño (1902), Sonata de estío (1903), Sonata de primavera (1904) y Sonata de invierno (1905)—. Con ellas, comenzó su carrera como escritor. En estas obras, narra las historias del marqués de Bradomín, un aristócrata carlista, cínico y con muchas aventuras amorosas, que representa el arquetipo del Don Juan.

También destaca Flor de santidad, una de las obras más importantes de la prosa modernista hispana. Aunque mantiene el estilo musical y colorido del modernismo, se centra más en las tradiciones populares y leyendas gallegas que Valle-Inclán conoció en su infancia.

Algunas de sus obras narrativas, como el ciclo de las Comedias bárbaras, tienen tanto diálogo que podrían parecer obras de teatro. Sin embargo, debido a la dificultad de representarlas, se consideran novelas.

Otra parte de su obra narrativa son los relatos de La Guerra Carlista (1909), donde aborda este tema de una manera nueva, con un estilo más sobrio y emotivo.

En la serie de novelas El ruedo ibérico, se burla de la corte de Isabel II y muestra la visión crítica y grotesca que caracteriza sus últimas obras.

Tirano Banderas. Novela de tierra caliente (1926) cuenta la caída del dictador sudamericano Santos Banderas, un personaje cruel que mantiene el poder mediante el miedo. Es una descripción excepcional de la sociedad sudamericana y uno de los primeros ejemplos de la llamada «novela de dictador».

Estas novelas marcan un cambio en el estilo de Valle-Inclán, acercándose a las preocupaciones y críticas de la Generación del 98. Sin embargo, Valle-Inclán mantuvo su propio estilo, absorbiendo las ideas de este grupo sin dejar de ser un artista único.

Poesía

La poesía de Valle-Inclán está reunida en la trilogía Claves líricas (1930), que incluye Aromas de leyenda. Versos en loor a un santo ermitaño, El pasajero y La pipa de kif.

Aromas de leyenda. Versos en loor a un santo ermitaño (1907) muestra la influencia del modernismo. Contiene catorce poemas que describen aspectos de su Galicia natal, como paisajes, trabajos diarios y supersticiones.

El pasajero (1920) explora temas profundos como la muerte, el dolor, la vida y la eternidad en treinta y tres poemas.

Con La pipa de kif (1919), Valle-Inclán introduce lo grotesco y lo esperpéntico en sus poemas. Esta obra se ha descrito como una colección de escenas que combinan lo trágico y lo humorístico.

Teatro

En el ámbito del teatro y las artes escénicas, Valle-Inclán fue actor, adaptador, traductor, escenógrafo, director y, sobre todo, un gran dramaturgo. Escribió muchas obras de teatro y desde el principio de su carrera se sintió atraído por el escenario. El teatro de Valle-Inclán se divide generalmente en cinco periodos:

- Ciclo modernista: Incluye obras como El marqués de Bradomín (1906) y El yermo de las almas (1908).

- Ciclo mítico: Inspirado en su Galicia natal, Valle-Inclán crea un mundo legendario y atemporal. La irracionalidad, la violencia, la avaricia y la muerte guían el destino de los personajes. A este periodo pertenecen la trilogía Comedias bárbaras y Divinas palabras (1920).

- Ciclo de la farsa: Es un grupo de comedias reunidas en un volumen llamado Tablado de marionetas para educación de príncipes (1909, 1912, 1920). Estas obras muestran un contraste constante entre lo sentimental y lo grotesco, y sus personajes, como marionetas, anticipan el estilo del esperpento.

- Ciclo esperpéntico: Está formado por Luces de bohemia (1920 y 1924) y el volumen Martes de Carnaval (1930). El esperpento es una forma de ver el mundo que deforma la realidad para mostrar la verdad oculta. Para ello, usa la parodia, da características humanas a objetos y animales, y convierte a los humanos en figuras sin humanidad, como marionetas.

- Ciclo final: En esta última etapa, Valle-Inclán lleva al extremo sus ideas dramáticas anteriores: lo irracional y lo instintivo están muy presentes, los personajes son deshumanizados y el esperpento se intensifica. Sus obras de este periodo se encuentran en Retablo de la avaricia y la muerte.

Valle-Inclán, junto con Miguel de Unamuno y Azorín, se opuso al teatro comercial de su época, que era realista y burgués. Estos autores buscaban nuevas formas de expresión teatral.

Traducciones

Valle-Inclán tradujo varias obras. Del portugués, tradujo La reliquia, El crimen del Padre Amaro y El primo Basilio, de Eça de Queiroz. Del francés, La condesa de Romaní, de Alejandro Dumas y Las chicas del amigo Lefèvre, de Paul Alexis. Y del italiano, Flor de pasión, de Matilde Serao.

Obras literarias destacadas

Las fechas dobles indican primero la publicación en prensa y luego en libro. También se mencionan obras que planeó pero no llegó a escribir o de las que solo se conocen fragmentos.

Ensayo

- La lámpara maravillosa. Ejercicios espirituales. (1916).

Teatro

- Cenizas. Drama en tres actos (1899).

- El marqués de Bradomín. Coloquios románticos (estreno, 1906; edición, 1907).

- [Basada en la serie narrativa Sonatas: Memorias del Marqués de Bradomín]

Serie Comedias bárbaras (1906-1922):

-

- Águila de blasón. Comedia bárbara dividida en cinco jornadas (estreno, 1907; edición 1906, 1907).

- Romance de lobos. Comedia bárbara dividida en tres jornadas (1908).

- Cara de Plata. Comedia bárbara (1922).

- El yermo de las almas (1908) [readaptación de Cenizas. Drama en tres actos].

- Farsa infantil de la cabeza del dragón (estreno: 1910, edición 1909, 1914).

- Cuento de abril. Escenas rimadas en una manera extravagante (1910).

- Farsa y licencia de la Reina Castiza (1.ª edición 1910).

- Voces de gesta. Tragedia pastoril (1911).

- El embrujado. Tragedia de tierras de Salnes (estreno, 1912; edición, 1913).

- La marquesa Rosalinda. Farsa sentimental y grotesca (estreno, 1912; edición, 1913).

- Divinas palabras. Tragicomedia de aldea (1919).

- Farsa italiana de la enamorada del rey (1920).

- Farsa y licencia de la Reina Castiza (2.ª edición 1920, definitiva; estreno 1931).

- Luces de bohemia. Esperpento (España. Semanario, 1920) [12 escenas].

- Luces de bohemia. Esperpento (2.ª edición aumentada 1924, definitiva; estreno 1970) [15 escenas].

- Los cuernos de don Friolera. Esperpento (1921, 1925; estreno parcial 1926).

- ¿Para cuándo son las reclamaciones diplomáticas? (1922).

- La rosa de papel. Novela macabra (1924).

- La cabeza del Bautista. Novela macabra (1924).

- Tablado de marionetas para educación de príncipes (1926).

- Incluye:

- Farsa y licencia de la Reina Castiza.

- Farsa italiana de la enamorada del rey.

- Farsa infantil de la cabeza del dragón.

- El terno del difunto (1926), retitulada Las galas del difunto (1930).

- Ligazón. Auto para siluetas (1926).

- La hija del capitán. Esperpento (1927).

- Sacrilegio. Auto para siluetas (1927).

- Retablo de la avaricia y la muerte (1927).

- Incluye:

- Ligazón. Auto para siluetas.

- La rosa de papel.

- La cabeza del Bautista.

- El embrujado.

- Sacrilegio. Auto para siluetas.

- Martes de Carnaval. Esperpentos (1930).

- Incluye:

- Las galas del difunto (El terno del difunto).

- Los cuernos de don Friolera. Esperpento.

- La hija del capitán. Esperpento.

Novela

- La cara de Dios. Basada en el célebre drama de don Carlos Arniches (1900).

Serie Sonatas: Memorias del Marqués de Bradomín (1902-1905):

-

- Sonata de otoño. Memorias del Marqués de Bradomín (1902).

- Sonata de estío. Memorias del Marqués de Bradomín (1903).

- Sonata de primavera. Memorias del Marqués de Bradomín (1904).

- Sonata de invierno. Memorias del Marqués de Bradomín (1905).

- Flor de santidad (1904).

Serie La guerra carlista (1908-1909) [inacabada]:

-

- Los cruzados de la Causa. La guerra carlista (1908).

- El resplandor de la hoguera. Vol. II. La guerra carlista (1909).

- Gerifaltes de antaño. Vol. III. La guerra carlista (1909).

- Las banderas del rey [en proyecto].

- La guerra en las montañas [en proyecto].

- En la luz del día (El Imparcial, 1917).

- Cartel de Ferias. Cromos isabelinos (1925).

- Zacarías el cruzado (1926).

- Agüero nigromántico (1926).

- Tirano Banderas. Novela de tierra caliente (1926).

- Ecos de Asmodeo (1926).

- Estampas isabelinas. La rosa de oro (1927).

- Fin de un revolucionario. Aleluyas de la Gloriosa (1928).

El ruedo ibérico. Los amenes de un reinado (Serie 1.ª):

-

- La corte de los milagros (1927).

- Aires nacionales (El Sol, 1931; incorporada a La corte de los milagros).

- ¡Viva mi dueño! (1928).

- Baza de espadas. Vísperas septembrinas (El Sol, 1932, incompleta; 1958)

El ruedo ibérico. Aleluyas de la Gloriosa (Serie 2.ª):

-

- España con honra [en proyecto].

- Trono en ferias [en proyecto].

- Fueros y cantones [en proyecto].

El ruedo ibérico. La Restauración borbónica (Serie 3.ª):

-

- Los salones alfonsinos [en proyecto].

- Dios, Patria y Rey [en proyecto].

- Los campos de Cuba [en proyecto].

- El trueno dorado (1936, fragmento; póstuma).

Poesía lírica

- Aromas de Leyenda. Versos en loor a un Santo Ermitaño (1907).

- La pipa de kif (1919).

- El pasajero. Claves líricas (1920).

- Claves líricas (1930) [edición definitiva; recoge toda su poesía].

Relatos, novelas cortas y cuentos

- Babel (1888).

- A media noche (1889).

- El mendigo (1891).

- El Gran Obstáculo (1892).

- Femeninas. Seis historias amorosas (1895) [6 relatos].

- Incluye:

- La condesa de Cela [1893].

- Tula Varona [1893].

- Octavia Santino [1892].

- La Niña Chole [1893].

- La Generala [1892].

- Rosarito [1894].

- Epitalamio (Historia de amores) (1897).

- Corte de amor. Florilegio de honestas y nobles damas (1.ª edición 1903) [4 relatos].

-

- Rosita.

- Eulalia.

- Augusta.

- Beatriz.

- Jardín umbrío (1.ª edición 1903).

- Incluye (entre otros):

- Malpocado.

- El Miedo.

- Tragedia de ensueño.

- El rey de la máscara.

- Un cabecilla.

- Jardín novelesco. Historias de santos, de almas en pena, de duendes y de ladrones (1905) [9 relatos].

- Incluye:

|

|

|

- Un bautizo (1906).

- Historias perversas (1907).

- Corte de amor (1908).

- Jardín novelesco. Historias de santos, de almas en pena, de duendes y ladrones (1908).

- Incluye (entre otros):

- Fue Satanás.

- La hueste.

- Égloga.

- Hierbas olorosas.

- Una tertulia de antaño (1909) [temática carlista].

- La Corte de Estella (1910) [temática carlista].

- Cofre de sándalo (1909).

- Incluye (entre otros):

- Mi hermana Antonia (1909, 1913).

- Historias de amor (1909).

- Incluye ocho (entre otros):

- Drama vulgar (1908).

- Las mieles del rosal (1910) [antología].

- Augusta (1913)

- Beatriz (1913)

- Mi hermana Antonia (1913)

- Corte de Amor (2.ª edición 1914).

- Jardín umbrío (2.ª edición 1914) [16 relatos].

- Incluye (entre otros):

- Juan Quinto.

- Mi bisabuelo.

- Rosarito.

- Milón de la Arnoya.

- Jardín umbrío (3.ª edición 1920) [17 relatos; versión definitiva].

- Incluye:

|

|

|

- Corte de Amor (3.ª edición 1922) [5 relatos; versión definitiva]

- Incluye:

- Rosita.

- Eulalia.

- Augusta.

- La condesa de Cela.

- La generala.

- Flores de almendro (1936) [recopilación póstuma].

Crónicas de guerra

- La medianoche. Visión estelar de un momento de guerra (El Imparcial, oct.-dic. 1916; 1917).

- Un día de guerra. Visión estelar. Segunda parte: En la luz del día (El Imparcial, ene.-feb. 1917).

Series de artículos periodísticos

- Colaboraciones varias en Café con gotas. Semanario satírico ilustrado (1886-1890)

- Paul y Angulo y los asesinos de Prim. Serie de colaboraciones en Ahora (1935).

Textos inéditos y de edición reciente

La mayoría pertenecen al «Archivo Valle-Inclán Alsina», creado con el legado de Carlos Luis Valle Inclán Blanco y Mercedes Alsina Gómez-Ulla.

Los textos recientemente editados han sido publicados en 2008 en un volumen bajo edición de Javier Valle-Inclán Alsina.

- La muerte bailando (edición 2008)

- Sevilla… (edición 2008)

- Bradomín expone un juicio (edición 2008)

- La marquesa Carolina y Bradomín (edición 2008)

- El Beato Estrellín. Tragedia sacramental [obra dramática]

- Las mujeres de Sálvora [obra dramática]

- El rey ciego

- Caminos y destinos

- Auto de Don Juan

- El Nigromante

- Terremoto

- El Soldado de África

- El Yerno de Gálvez

- [Cuaderno de Francia] [cuaderno de notas]

- [Cuaderno de Navarra] [cuaderno de notas]

Adaptaciones y obras inspiradas en Valle-Inclán

Música

La cantante Cecilia dejó varias canciones inspiradas en la obra de Valle-Inclán sin publicar antes de su muerte, como «Doña Estefaldina», que se encuentran en el álbum recopilatorio Canciones inéditas.

Ópera

- La cabeza del dragón. Ópera cómica en tres actos divididos en seis escenas (1939, estreno: Barcelona, 1960).

- Basada en Farsa infantil de la cabeza del dragón.

- Libreto: Ramón del Valle-Inclán. Música: Ricard Lamote de Grignon i Ribas.

- Blutbund. Oper 1 Ak. (1974; estreno: Hamburgo, 1977).

- Basada en Ligazón. Auto para siluetas.

- Libreto: Ramón del Valle-Inclán. Walter Boehlich (trad.). Música: Hans-Jürgen von Bosse.

- Ligazón (1982, estreno: Cuenca, 1982).

- Basada en Ligazón. Auto para siluetas.

- Libreto: Ramón del Valle-Inclán. Música: José Luis Turina.

- Divinas palabras (1992, estreno: Madrid, 1997).

- Basada en Divinas palabras. Tragicomedia de aldea.

- Libreto: Francisco Nieva. Música: Antón García Abril.

- Sonata de primavera (2000; La Plata, Argentina, 2004).

- Basada en Sonata de primavera.

- Libreto: Alejandro Fontenla. Música: Jorge Fontenla.

- La cabeza del Bautista (estreno: Barcelona, 2009).

- Basada en La cabeza del Bautista.

- Libreto: Carlos Wagner. Música: Enric Palomar.

- Patto di sangue. Ópera en dos partes: Patto di sangue y La rosa di carta. (estreno: Florencia, 2009).

- Basada en Ligazón. Auto para siluetas y en La rosa de papel.

- Libreto: Sandro Cappelletto. Maria Luisa D'Amico (trad.). Música: Matteo D'Amico.

Cine

- Sonatas (México-España, 1959).

- Basada en la serie de novelas Sonatas: Memorias del Marqués de Bradomín.

- Adaptación: Juan Antonio Bardem, Juan de la Cebada y José Revueltas. Director: Juan Antonio Bardem.

- Flor de santidad (España, 1972).

- Basada en la novela Flor de santidad.

- Adaptación: Pedro Carvajal y Adolfo Marsillach. Director: Adolfo Marsillach.

- Beatriz (España, 1976).

- Basada en los cuentos Beatriz y Mi hermana Antonia.

- Adaptación: Santiago Moncada y Gonzalo Suárez. Director: Gonzalo Suárez.

- Divinas palabras (México, 1977).

- Basada en la obra teatral Divinas palabras. Tragicomedia de aldea.

- Adaptación: Juan Ibáñez. Director: Juan Ibáñez.

- Luces de bohemia (España, 1985).

- Basada en la obra teatral Luces de Bohemia. Esperpento.

- Adaptación: Mario Camus. Director: Miguel Ángel Díez.

- Divinas palabras (España, 1987).

- Basada en la obra teatral Divinas palabras. Tragicomedia de aldea.

- Adaptación: José Luis García Sánchez y Enrique Llovet. Director: José Luis García Sánchez.

- Tirano Banderas (España-Cuba-México, 1993).

- Basada en la novela Tirano Banderas. Novela de tierra caliente.

- Adaptación: Rafael Azcona y Enrique Llovet. Director: José Luis García Sánchez.

Televisión

- La cabeza del Bautista (España: Escuela Oficial de Cinematografía, 1967).

- Basada en la obra teatral La cabeza del Bautista. Novela macabra.

- Adaptación: Manuel Revuelta. Director: Manuel Revuelta.

- Comedias bárbaras (España: RTVE, 1968).

- Basada en la serie de obras teatrales Comedias bárbaras.

- Adaptación: Luis de Castresana. Director: Pascual Cervera.

- La infanzona de medinica (España: RTVE, 19?).

- Basada en la «Clave IX: La infanzona de medinica» de la obra poética La pipa de kif.

- Adaptación: José Luis Font Espina. Director: José Luis Font Espina.

- Águila de blasón (España: RTVE, 1974).

- Basada en la obra teatral Águila de blasón. Comedia bárbara.

- Adaptación: José Manuel Fernández. Director: José Antonio Páramo.

- La marquesa Rosalinda (España: RTVE, 1981).

- Basada en la obra teatral La marquesa Rosalinda. Farsa sentimental y grotesca.

- Director: Francisco Montolio.

- Sonata de estío (España: RTVE, 1982).

- Basada en la novela Sonata de estío. Memorias del Marqués de Bradomín.

- Adaptación: Enrique Llovet. Director: Fernando Méndez-Leite.

- Sonata de primavera (España: RTVE, 1982).

- Basada en la novela Sonata de primavera. Memorias del Marqués de Bradomín.

- Adaptación: Enrique Llovet. Director: Enrique Llovet.

- Martes de carnaval (España: RTVE, 2009).

- Basada en la serie de esperpentos teatrales Martes de Carnaval. Esperpentos, que incluye Los cuernos de don Friolera. Esperpento, Las galas del difunto y La hija del capitán. Esperpento.

- Adaptación: Rafael Azcona y José Luis García Sánchez. Director: José Luis García Sánchez.

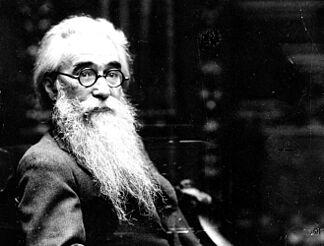

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Ramón del Valle-Inclán Facts for Kids

En inglés: Ramón del Valle-Inclán Facts for Kids

- Literatura española del Modernismo

- Generación del 98

- Esperpento

- Bohemia

- Bohemia literaria española

- Teatro Valle-Inclán

- Premio Marqués de Bradomín

- Premios Valle Inclán de Teatro

- La noche de Max Estrella

- Marquesado de Bradomín