Edad Moderna en Cantabria para niños

La Edad Moderna en España fue un periodo histórico que comenzó en 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a América. Terminó con la Guerra de la Independencia (1808-1814), que trajo nuevas ideas y marcó el inicio de la Edad Contemporánea.

Durante esta época, la economía aún tenía rasgos del feudalismo (sistema donde la tierra era la base del poder), pero el capitalismo (sistema basado en el comercio y el dinero) empezó a crecer. La sociedad estaba dividida en grupos fijos llamados estamentos, y los reyes tenían un poder casi ilimitado, conocido como absolutismo monárquico.

En Cantabria, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna no cambió la forma en que el territorio estaba dividido. Había tierras que pertenecían al rey (realengo) y otras a señores (señorío), lo que causaba una falta de unidad en la economía, la política y las instituciones. A esta región se la conocía con varios nombres, como «Montañas Bajas de Burgos» o «Montañas de Santander», pero sus habitantes siempre la llamaron Cantabria.

Un ejemplo de este apego al nombre de Cantabria fue la creación de la provincia de Cantabria en 1778. Más tarde, en 1821, se pidió que la provincia se llamara «Cantabria» en lugar de «Santander». Finalmente, en 1982, la provincia de Santander adoptó oficialmente el nombre de Cantabria.

La Edad Moderna en Cantabria se puede dividir en tres fases, una por cada siglo: XVI, XVII y XVIII.

Contenido

Sociedad y privilegios en la Edad Moderna

En esta época, los pequeños barrios se agrupaban en concejos, que eran la base de la organización territorial. En estos concejos, las familias de cada lugar tenían un representante con derecho a voto. Sin embargo, los grandes propietarios de tierras controlaban los concejos, dejando a la mayoría de los pequeños agricultores y trabajadores sin mucha voz.

La sociedad estaba muy jerarquizada. La familia era la unidad principal, y el hombre cabeza de familia tenía la autoridad. Las mujeres y los niños estaban en los últimos lugares de esta jerarquía.

La importancia de la hidalguía

Las familias más poderosas del campo imponían una forma de pensar que valoraba mucho la hidalguía (ser "hijo de algo", es decir, de familia noble) y la "pureza de sangre". Esto significaba que se consideraba mejor a quienes no tenían antepasados musulmanes o judíos. Esta mentalidad se reforzó con la unidad religiosa impuesta por los Reyes Católicos, lo que llevó a la intolerancia hacia las minorías.

Ser hidalgo daba muchos beneficios, como no pagar ciertos impuestos y tener garantías legales que no tenían los pecheros (quienes sí pagaban impuestos). En Cantabria, muchos habitantes eran hidalgos, lo que les daba un orgullo especial por ser considerados cristianos viejos.

Las familias nobles más importantes de Cantabria eran los Mendoza, los Manrique de Lara y los Velasco. Estas familias controlaban grandes territorios.

A pesar de que muchos eran hidalgos, la sociedad estaba muy dividida. Había una minoría de grandes propietarios y una mayoría de campesinos con muy poca tierra o sin ella, que vivían con lo justo para sobrevivir. Esta desigualdad causaba tensiones y conflictos.

La Iglesia, aliada de la nobleza, imponía una religiosidad oficial y obtenía muchos ingresos de las clases populares, lo que aumentaba sus privilegios.

Las villas marineras, que eran los pocos centros urbanos, sufrieron una fuerte crisis económica y de población entre los siglos XVI y XVII. El comercio se vio afectado por la competencia de otros puertos y por las políticas de los Habsburgo, que priorizaban sus intereses en Europa, lo que llevó a guerras, hambrunas y enfermedades en España.

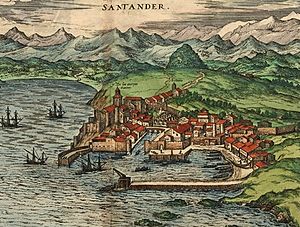

Las villas cántabras servían como puertos para la flota del Atlántico. Esto impulsó la construcción naval, pero también significó la pérdida de muchos barcos y hombres para la armada. Las guerras y las plagas (como la peste a finales del siglo XVI) debilitaron a la población y causaron un largo declive económico hasta el siglo XVIII. A pesar de esto, Santander mantuvo su comercio de lana, lo que la ayudaría a convertirse en la capital de la futura provincia.

Culturalmente, a partir del siglo XVI, creció el interés por la historia de Cantabria. En el siglo XVIII, gracias a obras como La Cantabria del historiador Enrique Flórez de Setién, se aclaró la ubicación y extensión de la antigua Cantabria.

Economía tradicional: Cambios y limitaciones

El descubrimiento de América trajo nuevos cultivos a Europa. En Cantabria, el maíz se extendió rápidamente desde el siglo XVII, transformando la economía rural.

El maíz se adaptaba bien al clima y era más productivo que otros cereales como el trigo. Esto permitió que el ganado pastara en los campos después de la cosecha, fertilizando la tierra. Este sistema creó un paisaje agrario de "campos abiertos".

La mejora en la alimentación gracias al maíz impulsó un aumento de la población, pasando de unos 87.687 habitantes en 1534 a 130.000 en 1700, y a 178.715 en 1822. Este crecimiento fue mayor en las zonas costeras y valles. Sin embargo, la economía agraria de Cantabria seguía siendo de subsistencia, es decir, las familias producían solo lo necesario para vivir.

Para mejorar su situación, muchos emigraban a otros lugares de España o a América, o cultivaban nuevas tierras. Esto último redujo las tierras comunales y causó conflictos por el control de la tierra, beneficiando a los grandes propietarios.

La agricultura limitada impedía el desarrollo de otras actividades económicas. La artesanía era rudimentaria y la hacían los propios campesinos (curtidores, carpinteros, herreros). Producían herramientas y objetos para el hogar, como azadas, dalles, albarcas y redes de pesca. Los canteros de Trasmiera eran muy reconocidos y dejaron su huella en la arquitectura de la época.

A pesar de las limitaciones, en el siglo XVIII surgieron en Cantabria actividades que iban más allá de la artesanía, como las protoindustrias. Estas aprovechaban los recursos naturales de la región: hierro, madera y ríos. Había muchas ferrerías y molinos que usaban la fuerza del agua. En los batanes se hacían tejidos de lino y lana, y la zona de Siete Villas se especializó en fabricar campanas.

Estas protoindustrias rurales desaparecieron con la llegada de la Revolución industrial en el siglo XIX, que trajo la siderurgia (producción de hierro y acero) y la fabricación de tejidos de algodón.

También se instalaron en Cantabria fábricas impulsadas por el Estado, como los astilleros de Guarnizo y las fábricas de cañones en Liérganes y La Cavada. Estas fábricas, creadas para el rearme de la dinastía Borbón, tuvieron consecuencias negativas para la región.

La gran necesidad de madera para estas fábricas llevó a la Corona a controlar los bosques, privando a la población de un recurso vital para sus casas y leña. Esto causó una gran deforestación en la región. A pesar de todo, estas fábricas no sobrevivieron a la crisis de finales de siglo.

El crecimiento de Santander y la unidad provincial

Cantabria experimentó un notable aumento de población en el siglo XVIII, pasando de 130.000 a 180.000 habitantes. Este crecimiento se concentró en la costa, especialmente en Santander, y en los valles medios, mientras que las zonas de montaña perdieron población. La mayoría de la población seguía siendo rural. Las únicas excepciones eran las cuatro villas costeras (San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro-Urdiales), que eran más grandes, seguidas por Reinosa y Santoña.

La economía seguía siendo agraria, centrada en el cultivo del maíz. En Liébana se cultivaba vid, en Campoo cereales tradicionales, y en los Valles Pasiegos predominaban los pastos para el ganado. Era una agricultura de subsistencia, con poca producción, y la ganadería era un complemento.

El bajo desarrollo económico y el crecimiento de la población impulsaron la emigración, tanto a otras regiones de España como a América.

Las instituciones tradicionales estaban controladas por las élites locales, que eran dueñas de la mayoría de las tierras.

Economía comercial

El crecimiento de Santander como capital se debió a una próspera economía comercial que se desarrolló alrededor de su puerto desde mediados del siglo XVIII. Esto impulsó el aumento de la población, la diversificación social y una mejor conexión con la Meseta. La ciudad se transformó, dejando atrás el sistema feudal y dando paso a una nueva sociedad burguesa.

El despegue de Santander comenzó con la apertura del camino que la unía con la Meseta a través de Reinosa en 1753. El objetivo era evitar los impuestos del puerto de Bilbao y canalizar las exportaciones castellanas a través de Santander. Aunque al principio era para la lana, la crisis de este mercado hizo que el puerto de Santander se orientara a exportar granos y harinas castellanas a los mercados españoles en América, desde donde se importaban productos coloniales.

El rápido crecimiento de este comercio impulsó la expansión de la ciudad y su población (de 2.500 a 5.000 habitantes en cincuenta años), y la aparición de nuevas actividades relacionadas con el puerto.

Santander también concentró las instituciones importantes: se convirtió en Obispado en 1754, obtuvo el estatus de ciudad en 1755 y se creó el Consulado del Mar en 1785. Así, se transformó en la capital política y económica de Cantabria. Sin embargo, este crecimiento no integró a toda la región, ya que la economía de Santander dependía de mercados externos (Castilla y América) y de la política estatal. Esta fragilidad se hizo evidente cuando las bases de su prosperidad cambiaron.

Aun así, se consolidó una burguesía comercial fuerte, formada por comerciantes, navieros y banqueros. Esta élite, junto con los grandes propietarios rurales, se convirtió en la que dirigiría los destinos de la provincia creada a principios del siglo XIX.

Proyectos de unidad

A lo largo de la Edad Moderna, en La Montaña (Cantabria) creció una conciencia de identidad, a pesar de que el territorio estaba muy fragmentado en diferentes jurisdicciones (real, señorial, eclesiástica) y sistemas administrativos. La falta de unidad política y administrativa se convirtió en un obstáculo para el progreso.

En el siglo XVIII, surgieron iniciativas para superar esta situación. Por un lado, proyectos unificadores de los grupos tradicionales para defender sus privilegios frente al creciente poder del Estado. Por otro lado, la burguesía de Santander quería organizar el territorio para apoyar su nueva economía comercial. Esta última visión fue la que finalmente prevaleció.

La debilidad de las pequeñas entidades territoriales, junto con la falta de recursos, las hacía vulnerables al control administrativo y fiscal del absolutismo borbónico. Era cada vez más difícil afrontar problemas como las malas comunicaciones, la dificultad para aplicar la justicia, el abastecimiento en épocas difíciles, el reclutamiento de soldados y la creciente presión fiscal. Todo esto llevó a que las villas y valles buscaran unirse.

Un primer intento de unificación surgió de la Junta General del Partido de las Cuatro Villas, para unirse contra los impuestos reales. Sin embargo, este proyecto no prosperó.

Más éxito tuvo el proyecto de la Provincia de los Nueve Valles, impulsado por los representantes elegidos en los órganos de autogobierno.

Dos hechos clave impulsaron este proceso de integración:

- Evitar contribuir a la reconstrucción del Puente de Carlos III de Miranda de Ebro, ya que Cantabria había sufrido dos grandes inundaciones en 1775.

- Hacer frente unidos a la gran cantidad de bandidos que actuaban impunemente en Cantabria, debido a la ineficacia de la justicia.

Tras una convocatoria en Puente San Miguel el 21 de marzo de 1777, varias jurisdicciones enviaron a sus representantes para unirse a la Provincia de Nueve Valles.

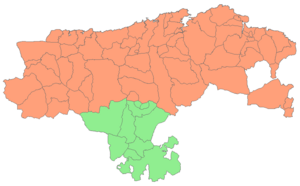

En esa Junta General se sentaron las bases para la unidad administrativa y jurisdiccional, que culminó el 28 de julio de 1778 en la Casa de Juntas de Puente San Miguel. Allí se constituyó la Provincia de Cantabria, aprobando unas ordenanzas comunes. Se unieron, además de los Nueve Valles, Ribadedeva, Peñamellera, la Provincia de Liébana, Peñarrubia, Lamasón, Rionansa, la Villa de San Vicente de la Barquera, el Coto de Estrada, Valdáliga, la Villa de Santillana del Mar, el Lugar de Viérnoles, la Villa de Cartes y su jurisdicción, el Valle de Buelna, el Valle de Cieza, el Valle de Iguña con las villas de San Vicente y Los Llares, la Villa de Pujayo, la Villa de Pie de Concha y Bárcena, el Valle de Anievas y el Valle de Toranzo.

El primer objetivo fue conseguir la aprobación del rey Carlos III de España para la unión de todas estas zonas en una provincia, lo cual se logró el 22 de noviembre de 1779.

Las veintiocho jurisdicciones que iniciaron la creación de la Provincia de Cantabria querían que se incluyeran todas las demás que formaban el Partido y Bastón de las Cuatro Villas de la Costa. Así, se fueron uniendo otras zonas como la Abadía de Santillana, los valles de Tudanca, Polaciones, Herrerías, Castañeda, la Villa de Torrelavega y su jurisdicción, Val de San Vicente, el Valle de Carriedo, Tresviso y las villas pasiegas de La Vega, San Roque y San Pedro, así como la Ciudad de Santander con su Abadía.

Aunque al principio el Ayuntamiento de Santander aceptó el nombre de Cantabria para la provincia, luego impuso que se llamara Santander para que no hubiera dudas sobre cuál era su capital. En 1821, cuando la Diputación Provincial propuso el nombre de Provincia de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander insistió en mantener el nombre de Santander.

Aun así, muchos periódicos de la época usaban el nombre de cántabro o Cantabria en sus cabeceras.

La provincia de Santander

Santander fue el motor de la unión provincial, apoyada por el Estado. La nueva clase burguesa quería controlar la región para expandir la nueva economía de mercado y eliminar los obstáculos del Antiguo Régimen. Tanto el absolutismo como el liberalismo se aliaron en diferentes momentos, interesados en los beneficios fiscales.

El periodo conflictivo después de la Guerra de la Independencia retrasó la creación estable de la nueva provincia. La provincia marítima de Santander creada en 1801 desapareció en 1805, pero la búsqueda de la unidad provincial continuó. La Constitución de 1812 permitió la creación de una diputación provincial, pero estos intentos fueron frustrados.

La lucha entre absolutismo y liberalismo retrasó el proyecto hasta 1833, cuando la nueva organización territorial del ministro Javier de Burgos incluyó la creación de la Provincia de Santander. Esta entidad se articuló con Ayuntamientos desde 1835. Más tarde, en 1847, se intentó regionalizar la península, pero la provincia de Santander quedó en el Gobierno General de Burgos.

La nueva unidad administrativa no terminó con la desunión económica y social de Cantabria. A lo largo del siglo XIX, la región siguió dividida en dos partes: el núcleo urbano, costero y burgués frente a un espacio rural, agrario y tradicional. Las deficiencias en educación, infraestructura y comunicaciones fueron grandes obstáculos para una mejor integración regional.