Señorío de Cuzcatlán para niños

Datos para niños Señorío de CuzcatlánKuskatan |

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Estado precolombino | ||||||||||||

| ~1200-1528 | ||||||||||||

|

||||||||||||

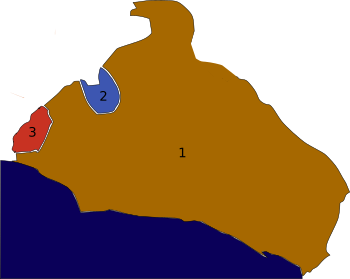

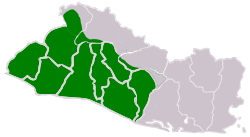

Territorio del Señorío de Cuzcatlán en El Salvador

|

||||||||||||

| Coordenadas | 13°40′00″N 89°14′00″O / 13.6667, -89.2333 | |||||||||||

| Capital | Cuzcatlán | |||||||||||

| Entidad | Estado precolombino | |||||||||||

| Superficie | ||||||||||||

| • Total | 10 000 km² | |||||||||||

| Población (1520) | ||||||||||||

| • Total | 200 000 hab. | |||||||||||

| • Densidad | 20 hab/km² | |||||||||||

| Historia | ||||||||||||

| • ~1200 | Fundación | |||||||||||

| • 1528 | Conquista | |||||||||||

| Forma de gobierno | Monarquía tributaria | |||||||||||

|

||||||||||||

El Señorío de Cuzcatlán (en idioma náhuat: Kuskatan) fue una nación nahua formada principalmente por el pueblo pipil. Existió en el período posclásico tardío, antes de la llegada de los europeos. Su gobierno se basaba en ideas de la época, donde los líderes importantes recibían su autoridad de figuras legendarias. Este señorío ocupaba la mayor parte del oeste y centro de El Salvador, cubriendo unos 10.000 km².

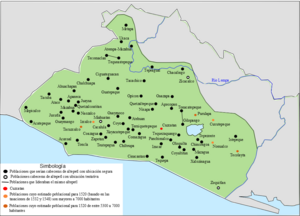

Estaba organizado en 72 provincias que pagaban tributos. Estas provincias se llamaban kalpishkayu o atepet. Las más importantes eran Cuzcatlán (hoy Antiguo Cuscatlán), Izalco, Tacuzcalco, Cojutepeque, Nonualco, Tecoluca y Purulapa. Algunas de estas, como Nonualco, Izalco, Cojutepeque y Cuzcatlán, eran centros de regiones más grandes llamadas taketzakayu.

Cada provincia tributaria era gobernada por un tekutaketzani, quien supervisaba a los encargados de recolectar los tributos. El gobernante principal de toda la nación era el Takateku o Wey Taketzani de Cuzcatlán.

La economía principal de estas provincias era el cultivo de maíz, especialmente en las zonas alejadas de la costa. También era muy importante el cacao, que se cultivaba en lugares como Sonsonate y Ahuachapán. En las zonas costeras y cerca del lago de Ilopango, la gente se dedicaba a recolectar sal y a la pesca.

Reconstruir la historia de este señorío es difícil porque no se conservan escritos de sus habitantes. Sin embargo, algunos historiadores antiguos, como Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán y Domingo Juarros, mencionaron algo de su historia. Ellos contaron que al principio era una especie de república, luego se convirtió en una monarquía hereditaria con gobernantes como Tutecotzimit.

La conquista del Señorío por los españoles comenzó en 1524 con la expedición de Pedro de Alvarado. Aunque llegó a la capital, no pudo someterla. La conquista final ocurrió en 1528. Después, se fundó la villa de San Salvador. Hubo algunos levantamientos, pero el territorio fue pacificado para 1540.

Contenido

¿De dónde viene el nombre Cuzcatlán?

El nombre náhuat Cuzcatlán fue traducido como "Tierra de Preseas" o "Tierra de Collares". Viene de las palabras kuskat (collar) y -tan (tierra o lugar de). Simbólicamente, significa "tierra de riquezas" o "lugar de joyas".

La forma "Cuzcatlán" (con el sufijo tlan) se adoptó alrededor de 1800. Esto probablemente se debió a la importancia del idioma azteca en ese momento.

¿Cómo se formó el Señorío de Cuzcatlán?

Los primeros habitantes nahuas

Las primeras personas nahuas llegaron a lo que hoy es El Salvador desde el actual México en varias oleadas, entre los años 900 y 1200. Se establecieron en valles y zonas costeras.

Estas migraciones trajeron la influencia de la cultura tolteca. Esto dio origen a nuevas culturas locales en el oeste y centro de El Salvador. Algunos de los lugares importantes de esa época fueron Cihuatan, Las Marías, Chalchuapa e Igualtepeque.

Antes de la llegada de los nahuas, la zona de Cuzcatlán era una aldea grande que probablemente pagaba tributo a San Andrés y tenía una cultura maya. Alrededor del año 1000, la influencia tolteca comenzó a notarse, con la aparición de cerámica y objetos de obsidiana verde.

El crecimiento del Señorío

En el siglo XIII, después de la caída de Tula, llegaron los últimos grupos nahuas, llamados nonoalcas. Ellos crearon la cultura pipil. Al mismo tiempo, las poblaciones anteriores como Cihuatán fueron destruidas y abandonadas, quizás por conflictos con otros grupos nahuas.

Para los siglos XIV y XV, los nahuas de Cuzcatlán comenzaron a expandir su influencia. Establecieron relaciones comerciales con sus vecinos y permitieron que algunos grupos se asentaran en territorios cercanos bajo su protección. Por ejemplo, algunos grupos pocomames y xincas se asentaron en territorios cercanos a Guatemala con el permiso de los nahuas.

Las excavaciones arqueológicas en lugares como Cumbres de Cuscatlán y Madreselva muestran que la calidad de las construcciones mejoró en este período. Esto indica un crecimiento y una mayor organización del señorío.

Los gobernantes de Cuzcatlán

Al principio, el territorio nahua era gobernado por un jefe militar, el Kwawtaketzani, y un segundo al mando, el Siwakúat. Ambos eran elegidos por un consejo de ocho miembros. Con el tiempo, estos cargos se hicieron temporales.

Sin embargo, debido a conflictos con pueblos vecinos como los Quichés y Cakchiqueles alrededor de 1450, el cargo de gobernante se volvió permanente. Esto ocurrió durante el gobierno de Cuachimichin.

Cuachimichin y Tutecotzimit: el inicio de la monarquía

Según los historiadores, el gobierno de Cuachimichin fue difícil para el pueblo. Aumentó los impuestos y causó problemas, por lo que fue derrocado y ejecutado alrededor de 1460 o 1470.

Después de Cuachimichin, fue nombrado Tutecotzimit. Él estableció la monarquía hereditaria, lo que significaba que el poder pasaría de padres a hijos. También redujo los tributos y reorganizó el gobierno, nombrando a personas de su familia en puestos importantes. Su hijo mayor, probablemente Tonaltut, fue nombrado su sucesor.

Tutecotzimit probablemente falleció alrededor de 1501. Durante su gobierno, los nahuas enfrentaron presiones de los quichés y cakchiqueles.

Tonaltut: el fin de la guerra con los Cakchiqueles

En 1501, el gobernante de Tenochtitlán, Ahuizotl, envió comerciantes a explorar Centroamérica. Aunque fueron rechazados por algunos pueblos, lograron establecer relaciones comerciales con los nahuas de Cuzcatlán.

La guerra con los Cakchiqueles terminó en 1501, durante el reinado de Tonaltut. Los Cakchiqueles tenían una gran ventaja, y Tonaltut, viendo el desgaste de su pueblo, aceptó un acuerdo de paz. Este acuerdo establecía una alianza entre nahuas, quichés y cakchiqueles.

Después de esta guerra, algunas poblaciones nahuas en Guatemala formaron sus propios señoríos, como el de Iscuintepeque y el de Mita. El Señorío de Cuzcatlán se mantuvo como el principal y protector de estos otros señoríos nahuas.

La caída del Señorío de Cuzcatlán

En 1520, una epidemia de viruela redujo la población del señorío a la mitad. En 1521, los cakchiqueles iniciaron una guerra contra los nahuas, lo que llevó a que prestaran guerreros a Pedro de Alvarado para la conquista.

Pedro de Alvarado llegó al territorio de Cuzcatlán en junio de 1524. Libró batallas en Acaxual (hoy Acajutla) y Tacuzcalco. Llegó a la ciudad de Cuzcatlán, pero no pudo conquistarla y se retiró en julio de 1524.

En 1525, se fundó un fuerte militar español, la primera villa de San Salvador, pero fue abandonado en 1526. La conquista definitiva del Señorío ocurrió en 1528, cuando Diego de Alvarado logró someter el territorio. Después, se refundó la villa de San Salvador en el sitio de Ciudad Vieja.

Entre 1528 y 1540, hubo algunos levantamientos, siendo el más importante el del Peñón de Cinacantan. Para 1540, el territorio estaba completamente pacificado, lo que permitió la colonización española.

¿Cómo se organizaba el gobierno de Cuzcatlán?

La estructura política

El gobernante principal de Cuzcatlán era el "Wey Taketzani" o "Takatéku". Los líderes de las provincias importantes se llamaban "Taketzani". Los líderes de regiones especiales o de combate se conocían como Kuautaketzani. Los líderes de las provincias que pagaban tributo eran los Tekutaketzani o Wey Kalpiani.

El segundo al mando en el gobierno era el "Taketzanipiltzin", también llamado "Cihuakúat". Él se encargaba de la organización interna del pueblo y el orden social.

Cada grupo de familias o kalpul dentro de las provincias tenía sus propios gobernantes, llamados Alahuaes.

Consejos y asistentes

El Takatéku y los Taketzani contaban con la ayuda de un consejo de ocho miembros llamado "Taketzke". Estos miembros eran personas de alto rango en la comunidad y cercanas a la nobleza. Se encargaban de elegir al sucesor de un gobernante, administrar los impuestos y crear leyes.

Entre los miembros del Taketzke estaban:

- Takushkalkat: El gran general y encargado de las armas.

- Takatéka: General de tropa y juez militar.

- Tilankalki: Consejero religioso y jefe de guerra.

- Ezwawakat: Juez y encargado de ejecutar sentencias.

- Witznawat: Responsable del transporte y ejecutor de sentencias.

- Tikoshawakat: Encargado de suministros y logística.

- Teshkalkuat: Segundo al mando de la tropa.

- Kuanocht: Representante del ejército y encargado del orden.

¿Cómo se elegía al gobernante?

Cuando un Taketzani moría, su hijo mayor lo sucedía. Si el hijo era menor de edad, se nombraba a un pariente como regente hasta que el heredero tuviera la edad suficiente para gobernar. El consejo Taketzke evaluaba si el heredero tenía las cualidades necesarias. Si no, se buscaba al siguiente hijo o al pariente más cercano.

Las mujeres no podían heredar el trono, pero sí podían heredar tierras, casas y esclavos.

Gobernantes conocidos de Cuzcatlán

Se conocen los nombres de los últimos cuatro gobernantes de Cuzcatlán:

- Cuachimichin (1450s o 1460s - 1460s o 1470s): Fue derrocado.

- Tutecotzimit (1460s o 1470s - ~1501): Estableció la monarquía hereditaria.

- Tonaltut (~1501 - ~1520): Puso fin a la guerra con los Cakchiqueles.

- Atlácatl (~1520 - 1528): El último gobernante del señorío. Su nombre real es incierto.

¿Cómo funcionaba la justicia?

El Takateku y los Taketzanis eran los jueces principales en sus territorios, asistidos por el Cihuakúat y cuatro miembros del Taketzke.

Existían leyes para todo el señorío y también leyes específicas para cada provincia. Las leyes castigaban con la muerte crímenes como el homicidio y faltas graves contra el matrimonio. Otros delitos, como el robo de cosas de menor importancia, podían ser castigados con la expulsión del pueblo o la esclavitud temporal hasta que se pagara lo robado. La mentira se castigaba con azotes.

Relaciones con otros pueblos

Al momento de la conquista española, el Señorío de Cuzcatlán estaba en guerra con el señorío Cakchiquel de Iximche. Por eso, los Cakchiqueles prestaron 1000 guerreros a Pedro de Alvarado para su entrada a Cuzcatlán.

No se sabe mucho sobre las relaciones con los Chortis y Lencas, a quienes los nahuas llamaban "Chontales" (forasteros). Sin embargo, la influencia de Cuzcatlán se extendía a través de topónimos nahuas en territorios lencas y chortis.

Con los xincas y otras naciones nahuas en Guatemala, como Izquintepeque y Mita, parece que los xincas estaban bajo la influencia de los nahuas, aunque mantenían su independencia. Cuzcatlán actuaba como protector de las otras naciones nahuas, siendo la más unificada y con mayor capacidad militar.

El ejército de Cuzcatlán

El ejército era muy importante. Las guerras se libraban por límites de territorio o para capturar personas. Los soldados tenían barrios especiales para dormir y regresaban con sus familias durante el día. Cada pueblo tenía una compañía de soldados para protegerlo.

En 1524, Pedro de Alvarado describió al ejército nahua como bien organizado, con guerreros que usaban armaduras de algodón y lanzas largas.

Rangos militares

Los cadetes se entrenaban en el Telpushkal. Al terminar, se convertían en tiakauh. Después de capturar un prisionero, pasaban a ser yaoquizqueh.

Los soldados ascendían de categoría según el número de enemigos capturados:

- Teculucelus: Después de capturar dos enemigos.

- Cuauhcue (guerreros águilas): Después de capturar tres enemigos.

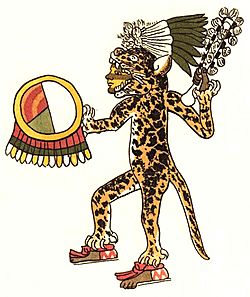

- Ucelut (guerreros jaguares): La orden más alta, después de capturar cuatro prisioneros.

Armadura y armas

Los soldados pipiles usaban un "mashte" (taparrabos) y un "cotón" (camisa de algodón). Los entrenados usaban un chaleco de algodón acolchado llamado "ishkahuipil". Los guerreros de órdenes militares usaban un traje completo llamado "tawish", decorado con el animal de su orden, y un yelmo de madera llamado "kuateposh".

Las armas se fabricaban y guardaban en una "casa de armas" llamada Tacuzcalco. Usaban:

- Tecuz (lanza): Había jabalinas cortas y lanzas largas con filos de obsidiana.

- Macuáhuit (macana): Tablas de madera con hojas filosas de obsidiana o pedernal.

- Tahuítul (arco) y Mit (flechas): Flechas con puntas de obsidiana o pedernal.

- Tematat (honda): Hechas de fibras de maguey.

- Kuaulol (Mazo): Hecho de madera.

- Chimal (escudo): Escudos redondos para el combate cuerpo a cuerpo.

¿Dónde se ubicaba el Señorío de Cuzcatlán?

El Señorío de Cuzcatlán cubría unos 10.000 km² en el centro y oeste del actual El Salvador. Tenía diversos ambientes, desde la costa hasta montañas de más de 2000 metros.

Limitaba al oeste con señoríos xincas y el Señorío de Mita (nahua). Al norte, con el territorio de los Chortis. Al noreste y este, con el territorio de los Lencas. Al sur, con el Océano Pacífico.

Organización territorial

El señorío se organizaba en un sistema de unidades, desde las más pequeñas (calpulli) hasta las más grandes (altepétl y tlahtocayotl). Cada unidad tenía cierto grado de autonomía.

Se considera que Cuzcatlán era un Estado-nación porque su gobierno tenía el poder de reclutar personas para la guerra o trabajos públicos, cobrar impuestos y hacer cumplir las leyes.

Provincias (Atepet) y Regiones (Taketzakayu)

Las provincias o atepet eran la base del sistema. Algunas eran independientes al principio y luego fueron sometidas por Cuzcatlán. No formaban un sistema totalmente unificado, sino una federación donde cada provincia tenía su propio gobierno y autonomía.

El señorío tenía 72 provincias. Las más importantes eran Cuzcatlán, Itzalco, Tacuzcalco, Cojutepeque, Nonualco, Tecoluca y Purulapa. Estas tenían entre 5.300 y 10.500 habitantes en 1520.

Las provincias de Nonualco, Cojutepeque, Itzalco y la capital Cuzcatlán, con poblaciones entre 7.000 y 11.000 habitantes en 1520, pudieron haber sido sedes de taketzakayu (regiones lideradas por un linaje principal). Las otras 70 provincias se repartían entre estas cuatro.

Grupos de familias (Kalpules)

Cada provincia se dividía en Kalpules (grupos de familias o linajes). Estos se caracterizaban por tener diferentes jerarquías, ser de tamaño variable y tener tierras y alimentos comunitarios. Cada familia recibía un terreno para cultivar.

Los Kalpules principales se encontraban en el centro de las provincias. Los Kalpules menores estaban dispersos, formando pueblos, aldeas o estancias.

La capital: Cuzcatlán

La ciudad de Cuzcatlán estaba donde hoy se encuentra Antiguo Cuscatlán, junto a una laguna (ahora seca). Se estima que en 1520 tenía unos 7.000 habitantes, aunque algunos historiadores sugieren que pudo haber tenido entre 20.000 y 30.000 habitantes, incluyendo a la gente de los alrededores.

Pedro de Alvarado la describió como una ciudad, lo que indica que era tan importante como las capitales de otros señoríos en Guatemala.

¿Cómo era la sociedad de Cuzcatlán?

La sociedad nahua estaba dividida en cuatro clases sociales:

- Nobleza (Pipiltin): Podían ocupar cargos en el gobierno y el sacerdocio.

- Comerciantes (Pochtecas): Se dedicaban al intercambio de productos.

- Plebeyos (Macehuales): Artesanos, agricultores, pescadores y personas comunes libres.

- Esclavos: Hombres y mujeres capturados en guerras.

La unidad básica de la sociedad era la familia extendida, dirigida por un hombre mayor. Los hombres podían tener varias esposas.

Población

Se calcula que en 1520, el Señorío de Cuzcatlán tenía alrededor de 200.000 habitantes.

Era un país con varias etnias o pueblos, cada uno con su propio idioma:

- Pipiles: La etnia más extendida y dominante. Su idioma, el náhuat, era el oficial.

- Pokomames: Un grupo maya que se asentó en algunas poblaciones, probablemente con permiso de los nahuas.

- Xincas: Una etnia minoritaria. Su idioma es un misterio, pero se cree que se extendieron por la costa salvadoreña.

Economía

La gente de Cuzcatlán obtenía sus alimentos y productos a través de la caza, la pesca y, principalmente, la agricultura.

Agricultura

La agricultura era la base de la economía. Los productos más importantes eran el maíz y el cacao. También cultivaban frijol, chiles, tomates, calabazas, papas y yucas.

El cacao era tan valioso que se usaba como moneda. Solo los gobernantes podían preparar el chocolate. El algodón se cultivaba en la costa, y el frijol y el chile cerca del lago de Ilopango.

Para cultivar, usaban una vara con la punta endurecida al fuego llamada huizotl. Limpiaban el terreno quemando la maleza y sembraban al inicio de la temporada de lluvias, el 3 de mayo, día que se celebraba con ritos religiosos.

Caza y pesca

La caza y la pesca también eran importantes. Obtenían pieles de animales como venados y jaguares, y carne y plumas de aves. En Ahuachapán, se comían y vendían hormigas.

En el Lago de Ilopango, pescaban un pez pequeño llamado Olomina. En Olocuilta y Cuyultitán, pescaban camarones salados.

Para cazar, rodeaban un área y mataban a los animales con flechas y palos. Para pescar, bloqueaban los ríos con tierra y ramas, dejando una pequeña salida con una red de cañas.

Otras actividades económicas

Producían tintes y colorantes. El añil (azul índigo) se obtenía del jiquilite. El color rojo se extraía de las cochinillas, insectos que vivían en los nopales.

La cera y la miel se producían en muchas zonas, y la crianza de pavos era común.

Explotaban minas y canteras para obtener piedras para herramientas, armas y arte. La cal se usaba para recubrir edificios.

La sal se extraía en las zonas costeras y se usaba para conservar alimentos.

De los árboles obtenían productos importantes: incienso del copal, astillas para fuego del pino, resina del liquidambar para cosméticos, papel del Amate para ceremonias, y frutos como el jocote y el marañón. La fibra del maguey se usaba para hacer hamacas y redes.

Se producía cerámica en Ahuachapán y Apocopan. En varias poblaciones se hacía ropa y mantas. En Mazagua, se producían sandalias.

Comercio

El comercio era vital. Se realizaba en mercados llamados tianquizt. Para transportar productos, usaban canastos y cargadores especiales llamados Tamemes.

Los principales productos comercializados eran: maíz, frijol, cacao, chile, semillas de melón, algodón, pavos, olomina, camarón, ocote, sal y pescado, miel y cera, sandalias, cochinilla, ropa y servicios de trabajo.

Otros productos importantes eran la obsidiana, el añil, el bálsamo, plumas, yuca y cobre.

La moneda de los nahuas era el cacao. Usaban un sistema vigesimal (base 20) para contar.

Educación

La educación de la gente común se transmitía oralmente de padres a hijos. La escritura también ayudaba a pasar conocimientos.

Los pipiles tenían dos tipos de escuelas:

- Telpushkal: Para entrenar guerreros.

- Kalmekac: Para la nobleza y el sacerdocio.

Religión y creencias

La religión pipil se basaba en el culto a la naturaleza y tenía muchos dioses, similares a los de los aztecas y toltecas. La divinidad principal era Tiut, el creador del Universo. Los dioses más importantes eran Quetzalcóatl e Itzqueye, considerados protectores de los gobernantes y sacerdotes, y dioses de la guerra y la paz.

Otros dioses importantes eran Xipe Tótec (fertilidad), Tláloc (lluvia), Tezcatlipoca (destrucción), Chalchitlicue (aguas), Tonatiuh (sol), Metztli (luna), Tonantzin (madre tierra), Xochiquétzal (belleza), Huehueteotl (fuego), Cinteotl (maíz), Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl (señores de los muertos). También creían en criaturas fantásticas como los Tepewas, la Siguanaba y el Cipitío.

Sacerdocio

El gran sacerdote se llamaba "Tecti". Vestía una túnica azul y una diadema con plumas de quetzal. Llevaba un báculo en la mano.

El "Tehuamatine" era el segundo al mando, encargado de las predicciones y el conocimiento de los libros. Cuatro sacerdotes llamados "Teupishque" asistían en los ritos. El "Tupilzín" guardaba los objetos de culto. Los sacerdotes vivían en templos llamados "Teupas".

Cuando el Tecti fallecía, era velado por quince días y enterrado en su casa. Su sucesor era elegido por el Taketzani y el Tehuamatine entre los Teupishques.

Ritos y ceremonias

Se realizaban ritos con ofrendas, animales y, en ocasiones, personas. También se ofrecía sangre de diferentes partes del cuerpo. Todo esto se hacía para agradecer a los dioses y mantener el orden del universo.

Había dos ceremonias importantes al año: una al inicio de la temporada de lluvias (3 de mayo) y otra al inicio de la temporada seca (2 de noviembre).

Antes de una batalla, el Tehuamatine observaba las vísceras de un perro para predecir el resultado. Después de ganar una guerra, se celebraba una fiesta pública en honor a Quetzalcoatl o Itzqueye.

Para sembrar, ponían semillas en jícaras, las llevaban al altar y las enterraban con brasas y copal. Antes de cazar, se ofrecía un venado, y antes de pescar, un pescado.

Otros aspectos de la vida

El Taketzani y el Tecti casaban a las personas. El día de la boda, los novios se lavaban en un río y luego eran llevados a la casa de la novia, donde se intercambiaban regalos. El Tecti realizaba una ceremonia con fuego para unirlos.

Las mujeres daban a luz solas en el campo. Si el bebé era niño, se le ponía un arco y una flecha en las manos; si era niña, un huso y algodón. Doce días después, el bebé era llevado al Tecti para recibir el nombre de sus abuelos.

Cuando alguien moría, si no era de la nobleza, solo los parientes lo velaban. Si era noble, el velorio duraba cuatro días y noches. Se creía que a los cuatro días de fallecido, el espíritu regresaba a despedirse de su casa, por lo que se le ofrecía comida. Todos los fallecidos eran enterrados en sus casas, sentados y con sus bienes.

¿Cómo era la cultura de Cuzcatlán?

La cultura de Cuzcatlán tenía características propias, pero también compartía elementos con otras naciones mesoamericanas de la época.

Arte

El arte era principalmente religioso y se manifestaba en la escultura, cerámica y arquitectura.

Escultura

La escultura se veía en estelas (monumentos de piedra), figuras de personas y animales que representaban a los dioses, y objetos finamente tallados para el juego de pelota.

Arquitectura

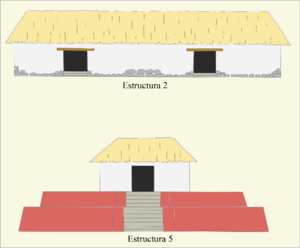

La mayoría de los pueblos estaban en valles, a diferencia de épocas anteriores donde se fortificaban en cerros. Esto muestra la consolidación del poder del señorío.

Las casas de la gente común eran ranchos de paja, hechos de materiales sencillos. Las casas de la nobleza eran de materiales más duraderos y tenían un diseño más elaborado.

Las pirámides eran pequeñas, generalmente de menos de 10 metros de altura, con templos de materiales perecederos en la cima. Cada calpulli tenía una casa larga para reuniones de líderes.

Las plazas eran espacios centrales rodeados de edificios importantes, canchas de juego de pelota y mercados. Eran lugares de reunión pública y mostraban la integración de la nobleza y el pueblo.

Cerámica

La cerámica era muy importante para utensilios y recipientes, y también para usos ceremoniales. La cerámica de Cuzcatlán era de desarrollo local, con estilos como rojo sobre crema, rojo sobre ante, o simplemente roja.

Se fabricaban cuencos, cántaros y comales para uso doméstico. Para ceremonias, se hacían incensarios y cabezas modeladas de cerámica.

Otras artes

La industria lítica (trabajo de la piedra) era vital para herramientas, utensilios, armas y objetos ceremoniales. Se fabricaban puntas de obsidiana y metates (piedras para moler).

También practicaban el canto, la danza, la música, el dibujo y la pintura. Usaban instrumentos musicales como flautas, pitos, conchas de caracoles, caparazones de tortugas y tambores de madera.

Ciencia y tecnología

El desarrollo científico y tecnológico estaba a la par con otros pueblos mesoamericanos.

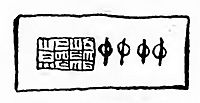

Escritura y numeración

La escritura y numeración eran similares a las de otras naciones nahuas de México. Aunque no se conservan códices pipiles, se sabe que existieron.

La escritura usaba signos pictográficos (dibujos de objetos), ideográficos (símbolos para ideas) y fonéticos (representación de sonidos). Usaban papel amate y piel de venado.

El sistema de numeración era vigesimal (base 20). Los números del 1 al 5 tenían nombres propios.

Calendario

El Señorío de Cuzcatlán usaba los mismos calendarios que otras naciones mesoamericanas:

- Un calendario civil de 365 días (18 meses de 20 días más 5 días adicionales).

- Un calendario religioso de 260 días (20 semanas de 13 días).

La combinación de ambos calendarios formaba un ciclo de 52 años, que se celebraba con una fiesta llamada "fuego nuevo".

Medicina

La medicina estaba ligada a la magia y la religión, por lo que los sacerdotes eran los únicos que la practicaban. Conocían el valor curativo de muchas plantas.

Un producto medicinal importante era la resina del árbol de bálsamo. En Atiquizaya, se hacía un ungüento llamado Axin para curar dolencias. En Ataco, se extraían piedras de los intestinos de los venados (bezoares) que se usaban como antídoto.

Véase también

En inglés: Cuzcatlan Facts for Kids

En inglés: Cuzcatlan Facts for Kids