Historia de los moriscos para niños

La historia de los moriscos es un periodo importante en la historia de España que comenzó en 1502 en la Corona de Castilla y en 1525 en la Corona de Aragón. En esas fechas, los moriscos, que eran musulmanes convertidos al cristianismo, fueron obligados a elegir entre convertirse o irse. Esta historia terminó en 1609 con la expulsión de los moriscos de España, una decisión tomada por el rey Felipe III.

Un evento clave en este periodo fue la rebelión de las Alpujarras entre 1568 y 1570, durante el reinado de Felipe II. Esta rebelión fue muy grave y convenció a la Corona de que era muy difícil que los moriscos se integraran por medio de la persuasión. Esto llevó a tomar medidas más drásticas.

Contenido

- De mudéjares a moriscos (1492-1526)

- Las dificultades de la integración (1526-1565)

- La ruptura de la coexistencia y la rebelión de las Alpujarras (1565-1571)

- Los moriscos tras la rebelión de las Alpujarras (1571-1598)

- La expulsión de los moriscos (1598-1614)

- La diáspora morisca

- Los moriscos que escaparon a la expulsión

De mudéjares a moriscos (1492-1526)

El 2 de enero de 1492, los Reyes Católicos entraron en Granada, poniendo fin a la guerra de Granada contra el Reino nazarí de Granada, el último estado islámico en la península ibérica. Desde entonces, todos los musulmanes de la península pasaron a ser mudéjares, lo que significaba que estaban bajo el poder de un señor cristiano.

Corona de Castilla

Durante la guerra de Granada, los Reyes Católicos firmaron acuerdos llamados capitulaciones. En estos acuerdos, prometieron respetar la libertad personal, las propiedades y las costumbres sociales, legales y religiosas de los vencidos. La última capitulación fue la de la ciudad de Granada, firmada el 25 de noviembre de 1491. Estas condiciones eran bastante favorables para los musulmanes, permitiéndoles mantener sus jueces y líderes religiosos.

Sin embargo, la conquista trajo grandes cambios sociales. Los mudéjares de Granada quedaron bajo el régimen señorial, lo que significaba que estaban sometidos a sus nuevos señores cristianos. Para la gente común musulmana, esto fue muy difícil, ya que sus nuevos amos buscaban mucha riqueza. Su situación era muy complicada, casi como siervos. Muchos nobles musulmanes, como el rey Boabdil, decidieron irse al norte de África. Los que se quedaron tuvieron que dejar la ciudad de Granada.

Íñigo López de Mendoza y Quiñones, el segundo conde de Tendilla, fue el encargado de organizar el territorio. Hernando de Talavera, el nuevo arzobispo de Granada, intentó convertir a los mudéjares al cristianismo de forma pacífica y respetando su cultura, incluso permitiendo el uso del árabe en la iglesia.

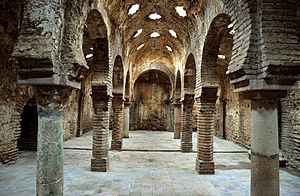

Pero pronto se empezaron a aplicar medidas que iban en contra de lo acordado. Una de las razones principales fue la necesidad de asegurar que Granada no fuera una base para futuros ataques desde el norte de África. Primero se les prohibió llevar armas, luego se les negó el derecho a comprar tierras. En 1495 y 1499, se les impusieron impuestos especiales, como la farda, que en parte se usó para construir el palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada.

A esto se sumó la política de conversión obligatoria al cristianismo que inició el cardenal Cisneros en octubre de 1499. Cisneros pensaba que el método pacífico del arzobispo Talavera no estaba funcionando. Se realizaron bautismos masivos y una mezquita se convirtió en iglesia. Para los mudéjares, la elección era difícil: o se convertían o sufrían grandes penas.

El 18 de diciembre de 1499, los mudéjares del Albaicín se rebelaron. Solo depusieron las armas tres días después, gracias a la intervención del conde de Tendilla y el arzobispo Talavera, a quienes los rebeldes dijeron que se harían cristianos si Cisneros se iba de Granada.

Pero en enero de 1500, la rebelión se extendió a las Alpujarras y duró tres meses. En octubre de 1501, hubo otra rebelión en Almería, y una cuarta en la serranía de Ronda. El rey Fernando el Católico participó en la represión de esta última. Como resultado de estas rebeliones fallidas, muchos mudéjares se convirtieron en masa, esperando mejores condiciones. Se les prometió que serían tratados como otros cristianos, sin impuestos exclusivos y con acceso a cargos locales. También se les reconocieron algunos derechos culturales, como tener sus propios carniceros (aunque debían matar los animales como los cristianos) y mantener su forma de vestir por un tiempo.

El cardenal Cisneros llegó a decir que los mudéjares debían ser convertidos y tratados con firmeza para que la tierra estuviera segura. Los reyes, sin embargo, preferían una política más moderada. El rey Fernando el Católico dijo que si ellos no eran cristianos, lo serían sus hijos o sus nietos.

Las revueltas en el reino de Granada llevaron a los Reyes Católicos a emitir una ley el 12 de febrero de 1502, que obligaba a los mudéjares de toda la Corona de Castilla a elegir entre convertirse al cristianismo o irse. La gran mayoría eligió convertirse. Desde esa fecha, los mudéjares castellanos pasaron a ser moriscos.

Para que la conversión fuera efectiva, se crearon parroquias y se organizaron misiones. Además, para evitar que volvieran a su antigua fe, el 12 de octubre de 1501 se ordenó quemar todos los libros relacionados con el islam.

Pronto se vio que la campaña de evangelización no funcionaba, y que los moriscos seguían fieles al islam. Muchos pensaron que con solo bautizarse los dejarían en paz. A medida que aumentaba la presión para que abandonaran sus antiguas creencias y costumbres, el conflicto creció. En 1508 se limitó el uso de vestidos tradicionales; en 1511 se reguló el uso de cuchillos, se restringió la difusión de libros en árabe, se reguló la matanza de animales según las costumbres cristianas y se determinó la responsabilidad de los padrinos en el bautismo. En 1512 se les prohibió trabajar en las cecas por temor a que fabricaran moneda falsa. Esta presión hizo que algunos moriscos granadinos se fueran al norte de África y que otros apoyaran las incursiones de los piratas berberiscos.

La presión llegó a su punto máximo en 1526. El rey Carlos I visitó Granada y recibió quejas de moriscos sobre abusos. El rey ordenó una investigación, que encontró que los moriscos sufrían muchos problemas y que seguían siendo fieles a su fe, a pesar de haber sido bautizados.

El rey nombró una junta para proponer soluciones. Esta junta decidió que no debía haber diferencias entre moriscos y cristianos viejos: se prohibió el uso del árabe, la ropa tradicional, amuletos, la circuncisión, la posesión de esclavos y armas, y la forma ritual de matar animales. También se prohibió celebrar sus fiestas a puerta cerrada, especialmente los viernes.

Al conocerse estas medidas, que incluían el traslado de la Inquisición a Granada, un grupo de moriscos notables pidió al rey Carlos que aplazara las medidas a cambio de una gran suma de dinero. Finalmente, Carlos decidió suspender la prohibición de las costumbres moriscas, justificándolo ante el papa en una carta del 14 de diciembre de 1526, diciendo que la conversión no había sido del todo voluntaria y que no habían sido bien instruidos en la fe.

Corona de Aragón

La ley de 1502 sobre la conversión obligatoria no afectó a los mudéjares de la Corona de Aragón. Esto se debió principalmente a que sus señores los protegían, ya que obtenían de ellos muchas ganancias. Sin embargo, había un fuerte rechazo popular, que se vio durante la revuelta de las Germanías (1521-1522) en el Reino de Valencia. En esta revuelta, los rebeldes atacaron pueblos mudéjares y bautizaron a sus habitantes a la fuerza.

Después de la rebelión de las Germanías, se discutió si estas conversiones forzadas eran válidas. Una junta de expertos decidió en junio de 1525 que los bautismos eran válidos, argumentando que elegir el bautismo para evitar la muerte significaba que habían elegido libremente. Esto causó protestas de los mudéjares, y algunos se rebelaron, pero finalmente se rindieron. El 8 de diciembre de 1525, el rey Carlos I ordenó que los mudéjares de todos los estados de la Corona de Aragón se convirtieran al cristianismo.

Los mudéjares de la Corona de Aragón, ahora convertidos en moriscos (o "cristianos nuevos"), enviaron una delegación a la corte. Después de largas negociaciones y el pago de una gran suma de dinero, lograron que la Inquisición no interviniera en sus asuntos durante cuarenta años. También se les permitió conservar sus costumbres, su lengua y tener cementerios distintos durante diez años, además de tener igualdad fiscal con otros cristianos.

Sin embargo, este acuerdo se mantuvo en secreto hasta mayo de 1528, porque las revueltas continuaban, siendo la más importante la rebelión de Espadán, que no fue sofocada hasta septiembre de 1526.

Las dificultades de la integración (1526-1565)

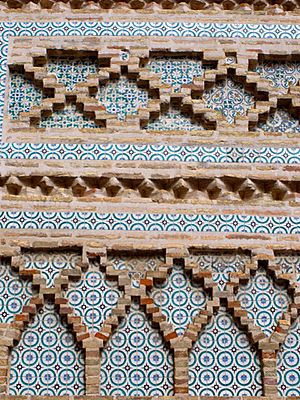

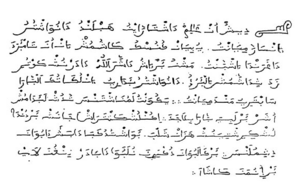

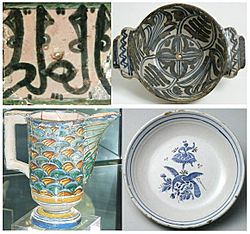

La población morisca en España estaba distribuida de forma desigual. La mayor concentración estaba en el reino de Granada, donde a mediados del siglo XVI los moriscos eran más de la mitad de la población, y en algunas zonas, como las Alpujarras, eran el 100%. Allí conservaban su cultura y religión musulmana, y hablaban árabe. El segundo grupo más grande estaba en el Reino de Valencia, donde representaban un tercio de la población. Vivían en el campo, aislados de los cristianos, lo que les permitía conservar sus costumbres, religión y el árabe. El tercer grupo estaba en el reino de Aragón, donde eran cerca de un quinto de la población. Allí, el árabe estaba en declive y la mayoría hablaba una forma de castellano llamada aljamía, que escribían con el alfabeto árabe. Los moriscos más integrados eran los de Castilla, que a principios del siglo XVI no llegaban a 20.000 y vivían dispersos en pequeñas comunidades urbanas, conviviendo pacíficamente con sus vecinos cristianos.

El fracaso del programa de catequización

Los moriscos y los cristianos viejos convivieron durante las siguientes tres décadas, aunque lo acordado en 1526 no siempre se respetó. La Inquisición actuó contra los moriscos en Valencia y Granada. La política principal era la persuasión a través de la predicación, llevada a cabo por obispos como fray Antonio de Guevara y Pedro Guerrero. Estos obispos intentaron llegar a todos los moriscos, especialmente a mujeres y niños.

El objetivo final era eliminar las diferencias entre moriscos y otros cristianos. El equilibrio era frágil, ya que los moriscos no querían renunciar a sus costumbres y los cristianos viejos no querían tolerarlas. No solo eran las prácticas religiosas, sino también la ropa, el idioma y, sobre todo, la comida. Los moriscos tenían rituales especiales para sacrificar animales, no comían carne de cerdo ni bebían vino, y cocinaban con aceite de oliva, mientras que los cristianos usaban mantequilla o manteca.

En 1538, un morisco de Toledo fue detenido por la Inquisición por "tocar música por la noche y bailar la zambra y de comer cuscús", porque estas actividades podían considerarse contrarias a la fe. Incluso los baños y la forma morisca de sentarse (en el suelo) se veían como costumbres islámicas.

Dixo un alim d'este rreyno hablando de nuestro encerramiento: «Yo bien conozco que somos en una época de grande espanto, mas no por eso dexara Allah de darnos cautoriçada [=castigo] si dexamos el pro'o [=el pro, la ventaja] de nuestro poderío en lo que toca al preçeptado mandamiento. Y a quanto l'amonestança [=el disimulo, la taqiyya], todos la podemos usar por la bía prebilejiada y con los cantares ajenos por donde los christianos hacen salva, pues todo cabe debaxo de buena disimulança, porque la buena doctrina no la puede bedar ninguna ley por inumana que sea».

Un gran obstáculo para la conversión fue la doctrina islámica de la taqiyya, que permitía a los musulmanes no cumplir con sus obligaciones religiosas si eran perseguidos y les autorizaba a seguir las normas cristianas externas sin traicionar su fe. Por ejemplo, después del bautismo de un niño morisco, las familias lo lavaban en casa para quitar el aceite sagrado y luego hacían una ceremonia musulmana. Algunos moriscos incluso pensaban que todas las religiones podían ser válidas.

Otro obstáculo fue la oposición de los señores de moriscos valencianos y aragoneses al programa de catequización y a la Inquisición. En 1566, la Inquisición de Aragón se quejaba de que los señores perseguían a sus representantes. En 1582, el señor de Ariza, Jaime Palafox, atacó a un miembro de la Inquisición como venganza por la detención de tres de sus vasallos moriscos. En las reuniones de las cortes de Valencia y Aragón, se protestó por las confiscaciones de bienes de los moriscos por parte de la Inquisición, que afectaban los derechos de sus señores.

En 1568, el obispo de Tortosa informó del fracaso de la catequización de los moriscos de Aragón, diciendo que estaban "más moros que nunca".

El nacimiento del "problema morisco"

A mediados del siglo XVI, quedó claro que la política de integración de los moriscos había fallado. La expansión del Imperio Otomano en el Mediterráneo Occidental hizo que resolver el "problema morisco" fuera una prioridad, ya que los turcos y los berberiscos podían usar a los moriscos para atacar España. Se sabe que moriscos de Granada y Valencia tuvieron contacto con el sultán de Estambul y el de Marruecos para una posible alianza contra Felipe II.

A la preocupación por la amenaza morisca-turca se sumó el aumento del bandolerismo morisco (en Granada, los monfíes) y la piratería berberisca, que recibía información y apoyo de los moriscos para sus ataques en las costas. Algunos moriscos aprovechaban estas incursiones para huir al norte de África. Las autoridades tomaron medidas drásticas, como la prohibición de pescar a los moriscos en Valencia en 1560 y el desarme total en 1563.

La tensión entre las dos comunidades creció, y aumentaron los abusos de los cristianos hacia los moriscos, como la confiscación de tierras en Granada a quienes no pudieran presentar un título de propiedad.

Además de los problemas con las autoridades, la economía morisca de Granada, especialmente en las Alpujarras, sufrió una crisis en la producción de seda. La seda de Granada era de gran calidad, pero su alto precio debido a los impuestos la hacía poco competitiva, lo que causó graves problemas a las familias campesinas.

La ruptura de la coexistencia y la rebelión de las Alpujarras (1565-1571)

La pragmática de 1567

En 1565, un grupo de obispos del reino de Granada decidió cambiar la política de persuasión. Se enfocaron en la represión y pidieron al rey que aplicara las medidas que habían quedado en suspenso en 1526. Esto significaba prohibir todas las costumbres moriscas, como su idioma, vestimenta, baños, ceremonias religiosas y bailes. Además, los obispos pidieron más control, sugiriendo que familias cristianas viejas se asentaran en pueblos moriscos, que se visitaran sus casas para asegurar que no seguían preceptos islámicos, y que los hijos de moriscos notables fueran llevados a Castilla la Vieja para ser educados como cristianos.

Estas propuestas fueron discutidas en Madrid y se recomendó al rey aplicarlas, añadiendo la prohibición de todos los libros árabes en tres años. Felipe II aprobó la pragmática de 1 de enero de 1567. Los moriscos intentaron negociar, pero el rey se mantuvo firme.

Francisco Núñez Muley, un morisco, protestó contra las injusticias, preguntando: "¿Cómo se le puede quitar a la gente su lengua natural, con la que nacieron y se criaron?".

Cuando se supo que las negociaciones habían fracasado, los moriscos de Granada comenzaron a preparar una rebelión. Las autoridades empezaron a detener a moriscos sospechosos. Se llegó a planear la expulsión de los moriscos del reino para reemplazarlos con cristianos viejos. La situación había cambiado de intentar la integración a considerar la asimilación total o la expulsión.

La rebelión

La rebelión comenzó la víspera de Navidad de 1568 en la aldea de Béznar. Los moriscos rebeldes nombraron como su rey a Hernando de Córdoba y Válor, quien adoptó el nombre musulmán de Aben Humeya. La rebelión se extendió a las Alpujarras. El primer intento de los rebeldes de levantar a los moriscos del Albaicín en Granada fracasó, lo que fue decisivo para el resultado de la guerra.

La primera fase duró hasta marzo de 1569, con campañas lideradas por el Marqués de Mondéjar y el marqués de Los Vélez para acabar con la rebelión. Pero la campaña fracasó debido a los excesos de los soldados. La guerra tuvo un carácter muy fuerte, con muertes de curas y sacristanes, destrucción de iglesias y profanaciones.

La segunda fase (marzo de 1569 a enero de 1570) fue dominada por los moriscos rebeldes, que recibieron nuevos apoyos. Atacaron Berja, tomaron Serón y sitiaron Vera y Órgiva. El 20 de octubre, Aben Humeya fue asesinado por los suyos, y Aben Aboo tomó el mando de la rebelión, que recibía apoyo desde Argelia.

La tercera fase comenzó en enero de 1570. Ante la gravedad de la revuelta, el rey Felipe II destituyó al marqués de Mondéjar y nombró a su hermanastro don Juan de Austria para dirigir un ejército regular. Don Juan de Austria conquistó Galera y Serón, y luego se dirigió a la Alpujarra.

La cuarta fase (abril a noviembre de 1570) vio el avance de las tropas de la Corona, lo que dividió a los moriscos entre los que querían seguir luchando y los que querían negociar la rendición. Muchos moriscos depusieron las armas o huyeron al norte de África. Los combates se trasladaron a la Serranía de Ronda. A partir de ese momento, comenzó la expulsión de los moriscos de todo el Reino de Granada.

La deportación

Los moriscos de Granada que sobrevivieron (unos 80.000) fueron llevados a otras partes de la Corona de Castilla, especialmente Andalucía Occidental y las dos Castillas. Las primeras deportaciones ocurrieron durante la guerra para facilitar las operaciones militares. Se calcula que afectaron a unas 20.000 personas, casi la mitad de la ciudad de Granada, aunque los moriscos del Albaicín no se habían unido a la rebelión.

La deportación general comenzó el 1 de noviembre de 1570 e incluyó tanto a los moriscos rebeldes como a los "moriscos de paz". Fueron reunidos en sus pueblos y luego llevados a centros de agrupación, donde fueron encerrados en hospitales o iglesias. En total, unos 50.000 moriscos fueron expulsados.

El viaje a sus destinos fue muy difícil, y se calcula que uno de cada cinco moriscos murió en el camino. Los supervivientes llegaron agotados y enfermos, lo que dificultó su acogida.

Hubo una tercera y última oleada de expulsiones, que afectó a unos 10.000 moriscos que habían permanecido en sus pueblos o que habían regresado clandestinamente.

Los moriscos tras la rebelión de las Alpujarras (1571-1598)

La convivencia imposible

La rebelión de las Alpujarras profundizó la separación entre las dos comunidades. Desde entonces, todo morisco era sospechoso, y todo cristiano era visto por los moriscos como un posible delator. Había un gran temor entre los cristianos a una posible invasión del Imperio Otomano con el apoyo de los moriscos y los protestantes franceses (los hugonotes).

Así se fue creando el mito de un complot morisco para acabar con la Monarquía Hispánica cristiana. Este mito también se alimentó de profecías. Entre los moriscos, una profecía decía que nacería un líder que sería victorioso en la guerra. Entre los cristianos viejos, varias profecías hablaban de la expulsión de los moriscos y la caída del poder "Turco".

Este ambiente también favoreció la difusión de rumores, como el que circuló en 1577 entre los moriscos deportados del Reino de Granada de que el rey iba a ordenar su regreso a casa. Esto causó mucha agitación, y algunas autoridades advirtieron al rey sobre el peligro de que volvieran.

El mito del complot morisco no era del todo infundado, ya que los moriscos valencianos tuvieron contactos con Argel para que la flota otomana los ayudara, y los moriscos aragoneses con el señor hugonote de Bearne. También se descubrieron algunas conspiraciones antes de que comenzaran.

Otro elemento que dio credibilidad al complot fue el aumento del bandolerismo morisco después de la rebelión de las Alpujarras. Numerosas bandas de moriscos que habían escapado a la deportación sembraron el terror en el reino de Granada. También hubo grupos de bandidos moriscos en las Castillas y Andalucía occidental. En la Corona de Aragón, el bandolerismo morisco valenciano se acentuó en la década de 1580.

Para combatir el bandidaje morisco, los virreyes de Valencia y Aragón desarmaron a los moriscos. En el reino de Aragón, el virrey ordenó la entrega de armas en 1575, a pesar de la oposición de los señores. También se tomaron medidas para asegurar que los moriscos vivieran lejos de las costas y para evitar desplazamientos innecesarios.

La guerra de Granada, una guerra muy dura con atrocidades de ambos lados, cambió la actitud. A partir de entonces, los intentos de conversión disminuyeron y la represión se intensificó. Desde la década de 1570, la mayoría de los procesados por la Inquisición fueron moriscos, especialmente en Aragón y Valencia. Aunque no fueron tratados con la misma dureza que otros grupos, la paciencia se había agotado.

Las campañas de evangelización no se abandonaron, pero el tono de los predicadores cambió a la provocación y la amenaza. Esto fortaleció el deseo de los moriscos de mantenerse separados de la comunidad cristiana. Un informe de Toledo a Felipe II en 1589 decía que los moriscos se casaban entre ellos, no se mezclaban con los cristianos viejos, no entraban en la religión, ni iban a la guerra, y vivían apartados.

Sin embargo, algunos historiadores creen que había moriscos que deseaban integrarse. Un ejemplo es el caso de los plomos del Sacromonte, que, según algunos, fue un intento de moriscos importantes de unir la cultura islámica con la fe cristiana.

Las propuestas para la "solución" del "problema morisco"

La idea de que la minoría morisca no podía integrarse en la comunidad de "cristianos viejos" se hizo fuerte, y comenzaron a surgir propuestas radicales para poner fin al "problema morisco". Se habló de la expulsión, pero también de crear zonas separadas para ellos (guetos) y de que desaparecieran poco a poco.

Una de las ideas principales para separar a los moriscos que seguían fieles al islam fue propuesta por fray Francisco de Ribas en 1582. Él sugirió que quienes quisieran bautizar a sus hijos y aceptar la fe católica se unieran a los cristianos, mientras que los que no, fueran considerados enemigos y vivieran en lugares separados, bajo vigilancia.

Otros fueron aún más extremos, proponiendo medidas para que los moriscos desaparecieran. Por ejemplo, se sugirió enviar a los hombres moriscos jóvenes a trabajar en barcos de guerra, para que no pudieran tener hijos y la población disminuyera.

Sin embargo, la propuesta más extendida en la corte era la de la expulsión. En 1581, una junta en Lisboa, donde Felipe II acababa de ser proclamado rey de Portugal, decidió a favor de la expulsión general de los moriscos. Se consideraron los inconvenientes económicos (pérdida de ingresos para los señores y la Corona) y religiosos (renunciar a las almas de los moriscos), pero se pensó que los beneficios de la paz y la unidad de la Monarquía eran mayores.

En 1582, el Consejo de Estado se pronunció a favor de la expulsión general, y esta decisión fue apoyada por la Iglesia y la Inquisición, aunque el tribunal de Valencia se opuso.

Pero la expulsión no se llevó a cabo entonces debido a la oposición de los señores que se verían afectados, la dificultad de movilizar los recursos necesarios y la grave situación internacional. En 1598, se firmó la paz de Vervins con Francia, lo que abrió el camino a una paz general. Al mismo tiempo, la nobleza de Aragón y Valencia empezó a pensar en los beneficios de reemplazar a los moriscos con nuevos colonos. La suerte de los moriscos estaba decidida desde 1598.

La expulsión de los moriscos (1598-1614)

Precedentes inmediatos de la expulsión

Felipe III, poco después de subir al trono en 1598, viajó al Reino de Valencia con su consejero principal, Francisco Gómez de Sandoval, duque de Lerma. El duque era un gran señor de moriscos y se oponía a la expulsión. Al irse de Valencia en mayo de 1599, el rey envió una carta al arzobispo de Valencia, Juan de Ribera (un fuerte partidario de la expulsión), dándole instrucciones para evangelizar a los moriscos.

Sin embargo, en la corte había un grupo que apoyaba medidas extremas, viendo el "problema morisco" desde una perspectiva política y militar debido a las relaciones de los moriscos con el rey de Francia.

También en la Iglesia había un sector a favor de la expulsión, como el dominico Jaime Bleda y, sobre todo, el arzobispo-patriarca Ribera, quien envió dos informes al rey. En el primero (1601), dijo que si no se expulsaba a los moriscos, España se perdería. En el segundo (1602), los llamó "traidores a la Corona Real".

Un miembro del sector moderado de la corte, Jerónimo Xavierre, confesor real, criticó la propuesta de expulsión de Ribera en 1607, sugiriendo que el fracaso de la evangelización se debía a la falta de sacerdotes adecuados.

Esta postura moderada fue reiterada por una junta en octubre de 1607, lo que indicaba que la idea principal en la corte era seguir con la "instrucción" de los moriscos. Pero solo unos meses después, el 30 de enero de 1608, el Consejo de Estado propuso la expulsión sin explicar el cambio de actitud. La clave, según algunos historiadores, fue el cambio de opinión del duque de Lerma, quien probablemente influyó en los demás miembros del Consejo. Se cree que esto se debió a que los señores de los moriscos, como el propio duque, recibirían los bienes de los moriscos expulsados como compensación.

Henry Kamen también cree que el cambio de actitud del duque de Lerma fue clave, y añade otra razón: la preocupación por la seguridad. Parecía que la población morisca estaba creciendo sin control, y una gran cantidad de moriscos en Valencia y Aragón parecía amenazar la España cristiana.

En la decisión de Felipe III también influyó la reina Margarita de Austria, quien, según se dijo en sus honras fúnebres, sentía un "odio santo" hacia los moriscos y fue clave en la expulsión.

La expulsión tardó más de un año en implementarse porque una decisión tan grave debía justificarse. Para los moriscos del Reino de Valencia, se reunió una junta el 22 de noviembre de 1608. Aunque la junta no apoyó la expulsión y pidió continuar con la evangelización, el rey decidió seguir adelante con los preparativos para evitar "sus traiciones".

La expulsión

El 4 de abril de 1609, el Consejo de Estado decidió expulsar a los moriscos del Reino de Valencia. El decreto de expulsión fue hecho público por el virrey de Valencia, el marqués de Caracena, el 22 de septiembre de 1609. Se les dio un plazo de solo tres días para ir a los lugares indicados, llevando lo que pudieran de sus bienes. Además de las exigencias de algunos señores, bandas de cristianos viejos los asaltaron, robaron y, en algunos casos, los atacaron en su viaje a los puertos de embarque.

Entre octubre de 1609 y enero de 1610, los moriscos fueron embarcados en barcos reales y privados, pagados por los más ricos de su comunidad. Según los registros, unos 120.000 moriscos fueron expulsados, aunque la cifra real fue mayor.

Las dificultades que sufrieron, junto con las noticias de que no eran bien recibidos en el norte de África, provocaron la rebelión de unos veinte mil moriscos en La Marina y de varios miles más en la zona montañosa del interior de Valencia. Ambas rebeliones fueron duramente reprimidas.

La orden de expulsión de los moriscos de Andalucía se publicó el 10 de enero de 1610. A diferencia del decreto de Valencia, los moriscos podían vender sus bienes muebles (sus propiedades pasaban a la Corona), pero no podían sacar el dinero en oro o plata, sino en "mercancías no prohibidas". También se obligaba a los padres a dejar a los niños menores de siete años, a menos que fueran a tierra de cristianos, lo que hizo que muchos dieran un largo rodeo por Francia o Italia antes de llegar al norte de África. Sin embargo, muchos niños tuvieron que ser abandonados.

Del reino de Granada fueron expulsados unos dos mil moriscos, los pocos que quedaron después de la deportación tras la rebelión de las Alpujarras. En el reino de Jaén, reino de Córdoba y reino de Sevilla, donde había más moriscos debido a las deportaciones de Granada, un total de unos 30.000 fueron embarcados en Málaga y Sevilla, pagando ellos mismos los gastos del viaje.

La orden de expulsión de los moriscos de Extremadura y de las dos Castillas (unos 45.000) se publicó el 10 de julio de 1610. Muchos ya habían comenzado a emigrar espontáneamente a Francia. Los que fueron expulsados después de la orden de 1610 fueron embarcados en Cartagena hacia Argel.

El 18 de abril de 1610, el rey Felipe III firmó la orden de expulsión de los moriscos del Reino de Aragón, aunque se publicó el 29 de mayo. Las condiciones eran las mismas que las de Valencia. Según los registros, 22.532 salieron por los Pirineos y 38.286 embarcaron en Los Alfaques. La orden de expulsión de los moriscos del Principado de Cataluña se firmó al mismo tiempo, pero tuvo poco impacto porque su población morisca era pequeña.

En el Reino de Murcia, la orden de expulsión se publicó el 8 de octubre de 1610, inicialmente solo para los moriscos granadinos deportados allí. Un año después, el 8 de octubre de 1611, Felipe III decretó la expulsión de los moriscos del valle de Ricote y de los demás moriscos "antiguos" de Murcia. Esto causó protestas, ya que se les consideraba verdaderos cristianos. La orden se aplazó, pero en octubre de 1613, los 2.500 moriscos de Ricote y otros 6.000 o 7.000 moriscos "antiguos" fueron expulsados, embarcando en Cartagena hacia Italia y Francia.

Las consecuencias

Las consecuencias de la expulsión de los moriscos, especialmente en la población y la economía, fueron muy debatidas. Hoy en día, los historiadores Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent resumen que las consecuencias fueron: nulas para las regiones del norte; notables pero limitadas a ciertas zonas en el resto de Castilla; insignificantes para Cataluña; severas para Aragón; y muy intensas para el Reino de Valencia. En general, no fue el desastre total que se pensó en el XIX, pero sí un factor importante en la recesión de España en el siglo XVII.

La diáspora morisca

Varios miles de moriscos se establecieron en el este del Mediterráneo, en los territorios del Imperio Otomano. La mayoría se concentraron en la capital, Estambul, donde ya existía una importante comunidad judía y otra de antiguos moriscos granadinos que habían huido antes. Se les conocía como "los andaluces que vivían en Constantinopla".

En Marruecos se establecieron alrededor de 40.000 moriscos, la mayoría de la Corona de Castilla. En ese momento, Marruecos pasaba por una crisis política. Un líder, Zidan al-Nasir, reclutó a algunos miles de moriscos, pero cuando obtuvo el trono, se olvidó de ellos. Unos 3.000 moriscos de Hornachos (Extremadura) se instalaron en Rabat-Salé, donde formaron una república corsaria independiente llamada la República de Salé, que no volvió a formar parte del sultanato de Marruecos hasta 1668.

La mayoría de los moriscos que llegaron a las costas de Argel eran del Reino de Valencia y fueron los que tuvieron peor suerte, ya que muchos fueron maltratados y despojados de sus bienes por tribus nómadas. Los que sobrevivieron se concentraron en la capital, Argel.

La mayoría de los cerca de 80.000 moriscos que fueron a Túnez procedían del Reino de Aragón, aunque también había castellanos y valencianos. Fueron muy bien recibidos por el líder turco, quien vio que su llegada sería muy valiosa para el desarrollo del país. En Túnez ya había andalusíes desde el siglo XIII, y los recién llegados se integraron rápidamente. La llegada de los moriscos trajo una época de gran prosperidad a la economía tunecina, con la construcción de casas lujosas con estilo andalusí. Los moriscos continuaron escribiendo en castellano aljamiado, ya que no dominaban bien el árabe, convirtiendo a Túnez en un centro intelectual para los moriscos del norte de África.

Los moriscos que escaparon a la expulsión

Hay pruebas de que algunos moriscos lograron evitar la expulsión, pero casi todas se refieren a la Corona de Castilla. En Aragón y Valencia, donde la población morisca era más densa, la hostilidad de la gente no permitió que se quedaran más que algunos individuos aislados. En Castilla, donde la integración de los mudéjares estaba más avanzada, encontraron personas que los apoyaban y religiosos que certificaban su fe cristiana. Lo mismo ocurrió con muchos moriscos catalanes del Bajo Ebro que consiguieron el apoyo del obispo de Tortosa o regresaron poco después.

En los territorios de la Corona de Castilla, fue Andalucía donde quedaron más moriscos. Esto se debió a la gran extensión de la esclavitud (y la relación de servidumbre de las encomiendas que ponían a niños moriscos huérfanos o abandonados bajo el cuidado de familias cristianas) y a las relaciones relativamente buenas que mantenían con los cristianos viejos. Además, había una necesidad desesperada de agricultores para cubrir el vacío dejado por los expulsados. Es importante recordar que los musulmanes que estaban bajo el control de otros en la península nunca fueron incluidos en los decretos de expulsión, para no afectar los derechos de propiedad de sus dueños.

El caso más estudiado fuera de Andalucía fue el de cinco pueblos moriscos del Campo de Calatrava que pidieron quedarse. Argumentaron los privilegios que les habían concedido reyes anteriores y los servicios prestados a la Monarquía durante la revuelta de las Alpujarras y la guerra de Portugal. Su persistencia fue recompensada, y la Cámara de Castilla opinó que el rey podía permitirles quedarse debido a la despoblación de los reinos. Se emitió una ley real, y desde entonces no sufrieron más problemas.

También hay que considerar a los moriscos que regresaron, a pesar de los riesgos (pena de muerte o trabajos forzados). Una prueba importante de su existencia es el personaje de Ricote en el Quijote, un morisco que regresaba de Alemania y decía: "Doquiera que estamos lloramos España; que en fin nacimos en ella y es nuestra patria natural…". El padre Jaime Bleda, defensor de la expulsión, escribió en 1618 que muchos moriscos, al ver el mal trato en África, regresaron a España pidiendo clemencia y diciendo que querían ser cristianos.

Quizás el ejemplo más claro de los problemas que enfrentaron los moriscos que regresaron, y que finalmente se resolvió positivamente, es el de los moriscos del valle de Ricote en Murcia. Después de ser los últimos en ser expulsados, regresaron porque se consideraban verdaderos cristianos. Fueron condenados a trabajos forzados, pero, según un informe de 1634, "apenas se hubo vuelto se tornaron los huidos, y aunque las justicias los corrían, prendían y castigaban no había medio de apartarlos de aquella tierra". Finalmente, en 1626, se les permitió quedarse, y desde entonces vivieron pacíficamente y se comportaron como buenos cristianos.

En cuanto al número total de moriscos que lograron quedarse o volver, Antonio Domínguez Ortiz afirma que "fueron comparativamente muy pocos". El islam español terminó entre 1609 y 1614, aunque hubo algunas supervivencias individuales o de pequeños grupos. Sin embargo, Trevor J. Dadson y François Martinez, en estudios recientes, sugieren que la expulsión de los moriscos fue un fracaso en toda España, excepto en el Reino de Valencia, y que una mayoría de moriscos pudo quedarse o regresar después de unos años.