Loza de Muel para niños

La loza de Muel o cerámica de Muel es el nombre que recibe la producción de objetos de barro cocido y esmaltado que se fabrica en Muel, un pueblo de Aragón que está a 27 kilómetros de Zaragoza. Esta tradición alfarera existe desde finales del siglo XIV hasta hoy.

Muel fue uno de los centros más importantes de cerámica mudéjar en el Reino de Aragón, junto con Calatayud y Villafeliche. Su fama ya era conocida en 1585, cuando el arquero Henrique Cock, que acompañaba al rey Felipe II, escribió sobre ella en su diario de viaje.

La historia de la loza de Muel se divide en dos grandes periodos: antes y después de la expulsión de los moriscos en 1610. Además de hacer vajillas para el hogar, objetos religiosos, farmacéuticos, sanitarios y lápidas funerarias, Muel fue muy famoso por sus azulejos. Estos se pueden ver en paredes, suelos y en la arquitectura de edificios importantes, tanto religiosos como civiles.

Hoy en día, puedes encontrar piezas de loza de Muel en museos y lugares culturales importantes, como el Museo Arqueológico Nacional (España), el Instituto Valencia de Don Juan, el Museo de Bellas Artes de Zaragoza y el Walters Art Museum.

Contenido

Historia y estilos de la loza de Muel

Entre los siglos XIII y XVII, la comunidad mudéjar (musulmanes que vivían en territorios cristianos) tuvo un papel muy importante en Aragón. Ellos se dedicaban a la agricultura, la navegación por los ríos y muchos oficios artesanales, como la alfarería. La loza de Muel mezcló las técnicas, colores y diseños originales de los musulmanes con ideas cristianas, góticas y renacentistas.

La loza morisca: Orígenes y características

Los musulmanes que vivían en Muel estaban bajo el poder de los señores de Luna y, más tarde, de los marqueses de Camarasa. A partir de 1522, se les obligó a convertirse al cristianismo y a bautizarse, y desde entonces se les llamó "moriscos" o "musulmanes convertidos".

Los alfareros de Muel tenían sus primeros talleres fuera de las murallas del pueblo, cerca del río Huerva y del camino real que iba a Zaragoza.

La loza morisca incluye platos, escudillas, jarros, cantarillas, orzas y cuencos. Los platos y cuencos abiertos solían tener decoraciones geométricas, espirales o círculos en el interior. Las piezas más elaboradas tenían adornos en relieve o dibujos grabados de flores y plantas. Esto muestra la influencia de la loza de lugares como Paterna o Manises.

El relato del arquero Cock en 1585

En el año 1585, el rey Felipe II y su grupo hicieron una parada en Muel mientras iban hacia Valladolid. Henrique Cock, un arquero de su guardia, escribió en su diario de viaje una descripción muy valiosa sobre cómo los alfareros moriscos hacían su cerámica:

Los habitantes de Muel eran en su mayoría alfareros. Hacían los objetos de barro con la tierra de la zona, dándoles la forma deseada. Después, los cocían en un horno especial. Para darles un brillo blanco y dejarlos lisos, preparaban una mezcla: tomaban plomo, estaño y una arena especial. Con esto hacían una pasta que molían hasta convertirla en polvo. Este polvo lo mezclaban con agua, sumergían los platos en ella y los cocían de nuevo en el horno. Así, con el calor, conseguían el brillo.

Para que la vajilla pareciera dorada, usaban vinagre fuerte mezclado con plata en polvo, bermellón (un pigmento rojo), almagre (otro pigmento rojo) y un poco de alumbre (un mineral). Con esta mezcla, escribían o dibujaban lo que querían en los platos y escudillas usando una pluma. Luego, los metían por tercera vez en el horno, y así obtenían un color dorado que no se quitaba.

La loza levantina: Influencias y evolución

Gracias al relato de Cock, sabemos que antes de la expulsión de los moriscos en 1610, Muel ya recibía influencias de Manises, especialmente en la fabricación de la loza dorada.

A los artesanos que hacían loza dorada se les llamaba de varias maneras, lo que indica que imitaban las técnicas que se habían desarrollado antes en Málaga. La producción estaba en manos de varias familias, cuyos nombres aparecen en documentos de la época (1583).

La vajilla de loza dorada se hacía en dos calidades: "común" y "delgada", y se vendían a precios diferentes. Entre las piezas que se han encontrado, hay desde objetos sencillos para el hogar hasta pilas bautismales para iglesias.

La loza dorada era muy popular en Aragón. Por eso, después de la expulsión de los moriscos aragoneses en 1610, se contrató a alfareros de Reus entre 1612 y 1620 para que siguieran fabricándola en Muel. La llegada de alfareros de Cataluña, Castilla e incluso Italia cambió los gustos en las técnicas y los diseños, acercándose más a los estilos europeos.

En Muel, la loza dorada se hizo única al combinar el dorado con azul y verde, o solo con azul. Esta tradición duró hasta el siglo XVII. Muel también fabricaba loza más económica y popular, con esmalte azul, o incluso azul, verde y morado, aplicados con un pincel.

Debido a la gran cantidad de trabajo en Muel, se abrió un nuevo taller en Villafeliche, que estaba relacionado con Muel porque ambos pertenecían a los marqueses de Camarasa. Allí se producía una cerámica muy parecida. Aparecieron nuevas piezas de vajilla como fruteros, bandejas planas, escudillas con dos asas (llamadas "de oreja"), y bacías con el borde recortado para afeitarse.

El plato de la "tesorera de las tripas"

Un plato de loza dorada de Muel, que se encuentra en el Walters Art Museum, tiene una inscripción en el borde que dice: "Esperanza de Tierça, esposa del Miguel de Navarro, tesorera de las tripas de la villa de Muel. Año 1603." También se puede leer el nombre de "Juan Escribano", que seguramente fue el maestro alfarero que lo hizo.

Influencias de Talavera, Cataluña y China

A partir del siglo XVII, Muel recibió nuevas influencias de los centros alfareros de Cataluña y de Talavera de la Reina (Toledo), que ya habían adoptado las modas de Oriente.

Aparecieron nuevos diseños, como los escudos de familias importantes, y se usaron técnicas de influencia italiana, como los "esponjados". Un ejemplo interesante de esta técnica se conserva en el Castillo de Monzón.

En este periodo, también se empezaron a fabricar albarelos (recipientes para medicinas) y piezas religiosas, como las pilas bautismales y las benditeras de estilo barroco en el siglo XVIII.

La influencia de Alcora e Italia

Con el siglo XVIII, la moda italiana llegó a Muel a través de las lozas de Alcora, un importante centro cerámico con el que Muel llegó a competir un poco. Diseños como el "estilo Bérain" o la "pintura del ramito" se hicieron populares en la loza de Muel, incluso en pilas bautismales de pueblos cercanos.

Al llegar el siglo XIX, Muel recuperó algunas tradiciones levantinas y se hizo común usar sellos o plantillas para poner nombres, flores o animales en las piezas. También se popularizó la costumbre de añadir las iniciales de los compradores. En este tiempo, aumentó la producción de objetos funerarios con motivos y mensajes religiosos.

La azulejería de Muel: Un arte especial

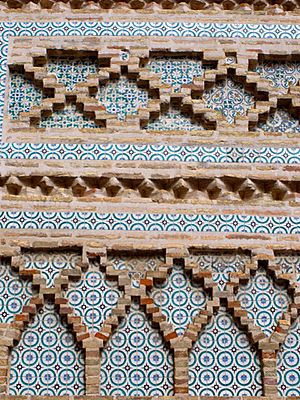

Dentro de la cerámica de Muel, los azulejos son muy importantes por su contribución al mudéjar aragonés (un estilo artístico que mezcla elementos cristianos y musulmanes).

Los diseños de los azulejos de Muel siguieron los mismos estilos que la loza. Así, tanto en los estampados azules como en los de varios colores, se combinaron diseños básicos de lacerías (dibujos geométricos entrelazados), estrellas y motivos vegetales. Estos se usaban para decorar zócalos, frisos o para rellenar los fondos de las construcciones mudéjares.

Para decorar los azulejos, se usó mucho la técnica de cuenca o arista, que era muy parecida a la que se hacía en Toledo o Sevilla. Este proceso es relativamente sencillo pero requiere mucho trabajo: se imprime un molde con el dibujo en negativo sobre una loseta de barro crudo pero ya consistente. Después de cocer la pieza, el resultado es un dibujo en bajorrelieve que se rellena con esmaltes de colores. El propio borde del relieve ayuda a separar los colores. Los colores más usados en Muel fueron el verde, el miel y el azul, junto con el blanco de fondo y el manganeso (un color morado oscuro o negruzco).

La fabricación de azulejos se hacía al mismo tiempo que la de loza de mesa pintada a pincel. Con los mismos colores que las vajillas, se crearon revestimientos para iglesias, zócalos y suelos.

Más información

- Cerámica de Teruel

- Museo Provincial de Teruel

- Alfarería en la provincia de Teruel