Historia de la notación en la música occidental para niños

La historia de la notación musical en Occidente nos cuenta cómo hemos escrito la música a lo largo de unos 2200 años. Desde los primeros símbolos que usaban letras en la antigua Grecia hasta las formas más modernas y abstractas de hoy.

Escribir música siempre ha sido un desafío. No solo hay que indicar qué tan agudo o grave es un sonido (su altura), sino también cuánto dura (su duración), a qué velocidad se toca (tempo), qué tan fuerte o suave (su intensidad sonora), su carácter y cómo se articula.

A lo largo del tiempo, han aparecido muchos sistemas para escribir música. Estos sistemas no solo cambiaron por razones artísticas, sino también por la influencia de la política, la sociedad y la religión. Sabemos que ya en la Grecia antigua existían formas de notación. Sin embargo, fue en la música de la Edad Media, especialmente con el canto gregoriano, cuando empezó a usarse un sistema que, con el tiempo, se transformaría en el que conocemos hoy.

Durante el Renacimiento, la notación musical se pareció mucho a la que usamos ahora. Pero, como cualquier lenguaje, ha seguido cambiando para adaptarse a las nuevas formas de expresión de los músicos.

Los diferentes tipos de notación musical y los materiales donde se escribían han sido muy variados. Hoy en día, los musicólogos y historiadores de la música los estudian. Estos sistemas nos muestran cómo era el arte y la cultura de cada época, y el deseo humano de guardar el arte para el futuro.

Contenido

- ¿Cómo empezó la notación musical?

- La Edad Media: la notación evoluciona

- El Renacimiento: las tablaturas

- El Barroco: el bajo cifrado

- El Clasicismo: la notación tradicional se asienta

- El Romanticismo: el canto según la forma de la nota

- El siglo XX: notación gráfica y libertad musical

- Galería de imágenes

¿Cómo empezó la notación musical?

La notación en la antigua Grecia

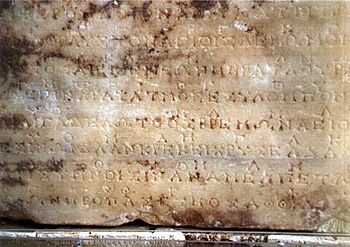

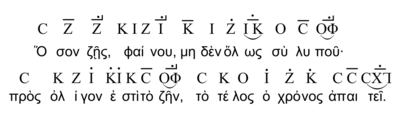

Casi no sabemos nada de la música que se compuso o tocó antes del siglo III antes de Cristo. La información que tenemos sobre la música en Grecia antigua viene de diferentes fuentes: escritos literarios, históricos, filosóficos o científicos que describen la música, sus reglas y sus beneficios. También tenemos unos cuarenta fragmentos musicales. Entre ellos, destaca el Epitafio de Seikilos, una inscripción en una lápida de entre el siglo II a. C. y el siglo I d. C. (puedes verla en la imagen). Además, se han encontrado instrumentos muy antiguos en excavaciones, y hay muchas imágenes de instrumentos y músicos en vasos, relieves y mosaicos.

Al estudiar los fragmentos de música que se han conservado, sabemos que el ritmo de la música griega era muy flexible. No buscaban que todas las notas duraran lo mismo. El ritmo de la poesía era el que marcaba el ritmo de la música.

El primer registro sobre el uso de la notación en Grecia lo hizo Aristóxeno de Tarento, quien desarrolló sus ideas entre finales del siglo IV y principios del siglo III a. C. Sus escritos sugieren que la escritura musical la usaban más los teóricos y para enseñar música, no tanto los compositores en su día a día.

De hecho, las imágenes de la antigua Grecia rara vez muestran a un músico leyendo un pergamino o una tablilla mientras toca. Esto, junto con los documentos escritos, nos hace pensar que, aunque los griegos tenían una notación bien desarrollada, aprendían la música principalmente de oído y la improvisación era común.

La notación musical griega ha llegado a nosotros por dos caminos. El primero son documentos con signos musicales y tratados de música. El fragmento más antiguo con notación es un papiro del siglo I a. C. Contiene un pasaje coral de la tragedia Orestes, escrita por Eurípides.

La segunda fuente son las Tablas de Alipio, de mediados del siglo IV d. C. Estas tablas nos muestran la notación vocal e instrumental de todas las escalas (modos) que usaban los griegos y romanos.

En Grecia había dos tipos de notación con letras: una para el canto coral y otra para los instrumentos. La notación instrumental era más antigua y probablemente se usaba desde los siglos VII y VI a. C.

Los signos con letras servían tanto para la voz como para los instrumentos. Pero cuando se trataba de música vocal con acompañamiento de instrumentos, para la voz se usaba el alfabeto jónico de veinticuatro letras. Con estas letras se representaban no solo los sonidos principales, sino también los cromáticos (con alteraciones).

El alfabeto se usaba así: cada letra, colocada en vertical, representaba una nota fija. Además de la posición original de la letra, había otras dos formas de representarla. Estas tres posiciones abarcaban tres sonidos cada una.

Los griegos no tenían un sistema de afinación de notas como el actual. Como no hay suficiente información histórica para saber cómo eran estos sonidos, es muy difícil recrearlos con exactitud. Se cree que cada una de estas tres posiciones se usaba para completar los tres tipos de tetracordios (grupos de cuatro notas) que eran la base de sus escalas: el tetracordio diatónico (notas sin alteraciones), el cromático (notas alteradas por semitonos) y el enarmónico (una nota que estaba más cerca de la nota inferior que de la que provenía la alteración).

Este sistema no tenía escalas como las conocemos hoy, sino que se basaba en repetir estos tetracordios para formar la escala griega completa de dos octavas. La notación instrumental original tenía quince letras, que cubrían dos octavas.

Con el alfabeto se resolvía cómo representar la altura de los sonidos. Para la duración, se crearon signos especiales basados en notas largas y cortas, que luego se convertirían en los modos rítmicos.

La notación griega fue adoptada por el Imperio romano. En Roma, se han conservado una docena de documentos con esta notación, que han sido estudiados por muchos especialistas.

La Edad Media: la notación evoluciona

La notación bizantina

Después de la caída del Imperio romano en el año 476 y la separación de la Iglesia (el Gran Cisma de Oriente en 1054), el Imperio bizantino estableció su capital en Constantinopla. Se separó de Roma tanto en política como en religión.

Esta separación tuvo un gran impacto en la cultura y el arte bizantino, que desarrolló sus propias características. Así, el sistema de notación musical de Bizancio fue cambiando poco a poco del romano, aunque ambos venían del griego. Además, la notación bizantina, que también usaba letras, incorporó elementos de Oriente. Para mediados del siglo XII, los signos que usaban eran muy diferentes de los griegos originales.

La notación bizantina servía como una ayuda para la memoria, ya que los cantos se transmitían de forma oral. Había signos especiales para las lecturas y neumas para los cantos. Estos neumas no indicaban alturas de sonido fijas, sino intervalos, ritmos y formas de tocar. Interpretar los neumas antiguos es difícil, especialmente los del siglo IX en adelante.

Estos signos bizantinos todavía se usan en la notación de los cantos de la liturgia bizantina, pero en una versión más sencilla, gracias a una reforma que hizo el obispo Crisanto en 1821.

El canto gregoriano se transmitía de forma oral

Sabemos que la liturgia romana de la Iglesia primitiva se estableció a principios del siglo VIII, porque en ese momento se escribieron los textos. Sin embargo, las melodías se transmitían de forma oral, sin escribirse. Por eso, solo se ha conservado un fragmento de música cristiana anterior a Carlomagno: un himno a la Santísima Trinidad de finales del siglo III, encontrado en un papiro en Oxirrinco (Egipto) y escrito con la antigua notación griega. Pero esta notación se olvidó antes del siglo VII. San Isidoro de Sevilla (560-636) escribió que "a menos que los sonidos sean recordados por el hombre, estos perecen, porque no pueden ponerse por escrito".

Cómo se crearon y transmitieron las melodías del canto sin escribirse ha sido un tema muy estudiado y debatido. Algunas de las melodías más sencillas y cantadas con más frecuencia pudieron difundirse tal cual. Pero el conjunto del canto gregoriano incluye cientos de melodías complejas, algunas de las cuales se cantaban solo una vez al año.

Algunos expertos sugieren que muchos cantos se improvisaban sin reglas estrictas, siguiendo un contorno melódico general y usando fórmulas para el inicio, el final y los adornos, adecuadas para un texto o momento específico de la liturgia. Esto es similar a la forma en que se cantaba en el judaísmo y en Bizancio, donde las tradiciones eran orales antes de ser escritas.

Las variaciones individuales no eran convenientes si los cantos debían interpretarse de la misma manera en todas las iglesias de un territorio grande, como querían el papa y los reyes francos. Durante el siglo VIII, en Roma, se hicieron intentos para estandarizar las melodías y entrenar a cantores francos para que las reprodujeran con exactitud. Sin embargo, como este proceso dependía de la memoria y del aprendizaje de oído, las melodías terminaban modificándose con el tiempo, según los informes de la época. Por eso, inventar una notación para la música se volvió indispensable.

La notación judía en Europa

La comunidad judía de Europa tenía sus propias tradiciones musicales. En las sinagogas, los salmos se cantaban normalmente de forma responsorial, entre un líder y la congregación. La lectura de las escrituras hebreas la entonaba un solista usando un sistema de cantilación. Las melodías no estaban escritas, aunque a principios del siglo IX se desarrolló una notación llamada te'anim para indicar los acentos, las divisiones del texto y las pautas melódicas adecuadas. Se esperaba que los cantantes improvisaran a partir de esta notación, basándose en fórmulas melódicas transmitidas oralmente y añadiendo adornos libremente.

La notación neumática

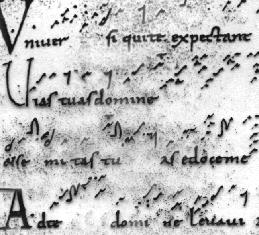

Los libros de canto más antiguos con notación musical que se conservan son de finales del siglo IX. Sin embargo, sus similitudes sugieren que la notación ya podría haberse usado en tiempos de Carlomagno o poco después. La notación surgió para lograr uniformidad y mantenerla.

En las notaciones primitivas, los signos llamados neuma (del latín, "gesto") se ponían encima del texto. Indicaban cuántas notas tenía cada sílaba y si la melodía subía, bajaba o repetía el mismo tono.

Estos neumas podrían venir de signos de inflexión y acento. Su forma se basaba en los movimientos de la mano al dirigir la música. Hoy se cree que la notación neumática pudo nacer para fijar el repertorio del rito mozárabe hispano.

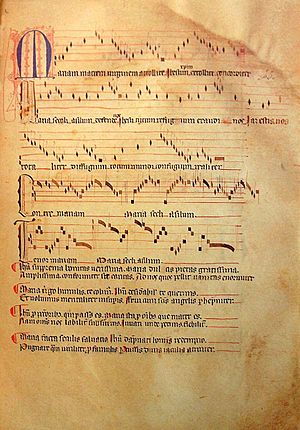

Los neumas no indicaban alturas de tonos o intervalos exactos. Servían como ayuda para recordar el perfil correcto de la melodía. Por eso, las melodías tenían que seguir aprendiéndose de oído. Este tipo de notación poco precisa se llama "adiastemática" (mira la imagen de la derecha).

En los siglos X y XI, los copistas colocaban los neumas a diferentes alturas para indicar el tamaño y la dirección de los intervalos. Estos neumas se conocían como "neumas de altura precisa" o "neumas distemáticos". Los principales eran:

- El punctum (\), que se redujo a un trazo corto horizontal o un punto simple, indicando un sonido más bajo que el anterior.

- La virga (/), que señalaba un sonido más agudo.

De estos dos signos surgieron otros, como el pes (dos sonidos ascendentes), la clivis (dos sonidos descendentes), el torculus (dos sonidos ascendentes y uno grave), y el porrectus (lo contrario al anterior). También se usó el custos, una pequeña nota sin texto que indicaba la altura del inicio de la siguiente línea. Este sistema de notación neumática parece que no se desarrolló hasta el siglo VIII, pero en el siglo IX ya era de uso común.

Los nombres de las notas

En los escritos de Al-Mamún (786-833) e Ishaq Al-Mausili (f. 850) se usó una notación musical basada en las letras del alfabeto árabe:

| Letras árabes | ﻡ mīm | ﻑ fāʼ | ﺹ ṣād | ﻝ lām | ﺱ sīn | ﺩ dāl | ﺭ rāʼ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Notas musicales | mi | fa | sol | la | si | do | re |

Durante el periodo de contribuciones islámicas a la Europa medieval, el monje benedictino Pablo el Diácono (720-800) compuso el himno Ut queant laxis (también llamado Himno a san Juan Bautista). En la sílaba inicial de cada verso, puso el nombre árabe de las notas, aunque usando como nota inicial el do, al que llamó ut. Las frases de este himno, en latín, son así:

| Nota | Texto original en latín | Traducción |

|---|---|---|

|

ut - do |

Ut queant laxis |

Para que puedan |

Este sistema durr-i-mufassal (‘perlas separadas’) fue usado en las obras de Al-Kindi (f. 874), Yahia Ibn Ali Ibn Yahia (f. 912), Al-Farabi (870-950), Ibn Sina (f. 1037), Al-Hussain ibn Zaila (f. 1048) y otros.

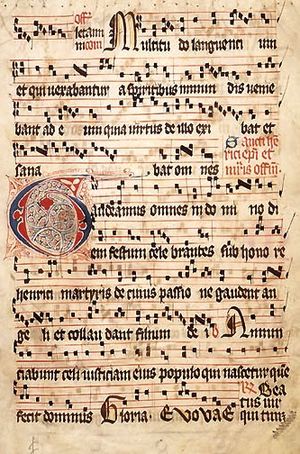

El copista del manuscrito del gradual Viderunt omnes (copiado en la segunda mitad del siglo XI) dibujó una línea horizontal en el pergamino que correspondía a una nota específica. Orientó los neumas alrededor de esa línea, que en el manuscrito era la nota la. En otros manuscritos, la línea se marcaba con la letra de la nota que representaba, casi siempre F (fa) o C (do). Estas letras evolucionaron más tarde para convertirse en las claves que usamos hoy.

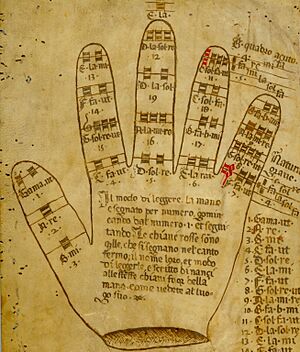

El monje benedictino italiano Guido de Arezzo (992-1050) es considerado el padre de la notación musical. Él desarrolló una notación con cuatro líneas (tetragrama), a diferencia de la única línea que se usaba antes. También popularizó los nombres de las notas del Himno a san Juan Bautista de Pablo el Diácono. Sin embargo, no incluyó la séptima nota, si, porque era variable y podía formar el tritono, que en su época se consideraba un intervalo problemático (diábulus in música).

Guido de Arezzo usó un método especial para recordar las notas, con forma de mano, conocido como la «mano guidoniana» (mira la imagen). Además, propuso un sistema de líneas y espacios, usando una línea roja para el fa y una amarilla para el do.

Este sistema tuvo mucho éxito y dio origen al tetragrama, que es el antecesor del pentagrama moderno. También se cambió la forma de los neumas y los signos se marcaron con más fuerza, porque se empezaron a usar plumas de escritura con punta biselada. Todos estos neumas se transformaron hasta dar lugar a la notación cuadrada.

En 1680, Franciszek Meninski (1623-1698) sugirió que las sílabas del solfeo (do, re, mi, fa, sol, la, si) podrían haber venido de las sílabas del sistema árabe durr-i-mufassal (‘perlas separadas’): dāl, rā', mīm, fā', ṣād, lām, tā’, durante la época de las contribuciones islámicas a la Europa medieval.

En 1780, Jean-Benjamin M. de Laborde (1734-1794) afirmó lo mismo.

Guillaume Andre Villoteau (f. 1839), un estudioso francés, sugirió que la notación musical musulmana pudo haber influido en Guido D'Arezzo.

Hacia el siglo XVI, Anselmo de Flandes añadió la nota musical si, que viene de las primeras letras de Sancte Ioannes.

En el siglo XVII, el musicólogo italiano Giovanni Battista Doni cambió el nombre de ut por do. Lo hizo para evitar la dificultad de la letra "t" de ut y para que la sílaba terminara en vocal, facilitando el solfeo. En Francia todavía se usa ut para términos técnicos (como trompette en ut), pero para el solfeo se usa do.

En este proceso, también se añadió una quinta línea a las cuatro que se usaban para escribir música, llegando a la forma que conocemos hoy, llamada pentagrama.

Después de estas reformas, las notas pasaron a ser las que conocemos actualmente:

- do

- re

- mi

- fa

- sol

- la

- si.

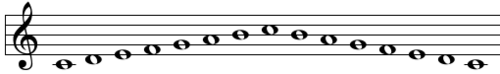

El ejemplo anterior muestra una escala de do mayor. Hoy en día, la escala musical diatónica (sin alteraciones ni cambios en la tonalidad) tiene siete sonidos.

En el caso de la escala mayor de do, las notas son:

- do, re, mi, fa, sol, la, si (según el sistema latino de notación).

- C, D, E, F, G, A, B (según el sistema inglés de notación musical, también llamado denominación literal).

- C, D, E, F, G, A, B (según el sistema alemán de notación musical. La B equivale al si bemol).

En cuanto a cómo indicar la duración de las notas, hay algunos manuscritos con signos que muestran valores rítmicos. Sin embargo, es muy probable que el canto fuera bastante libre en cuanto a la métrica.

El mayor problema con el canto llano es su interpretación rítmica. Esto se debe a que la notación neumática no era precisa en este sentido. Los copistas daban más importancia a la melodía y descuidaban las indicaciones rítmicas. Este problema se puede solucionar en parte con una buena forma de decir el texto.

A finales del siglo XIX y principios del XX, los monjes benedictinos de la abadía de Solesmes (Francia), expertos en canto gregoriano, prepararon ediciones modernas del canto llano. En 1903, el papa Pío X las declaró ediciones oficiales de la Santa Sede. En estas ediciones, usaron una forma modernizada de notación neumática.

Los modos rítmicos

A finales del siglo XII, los compositores de la escuela de Notre Dame crearon, por primera vez desde la antigua Grecia, una notación que indicaba la duración de las notas. Se usó en toda la música polifónica hasta bien entrado el siglo XIII. En ese siglo, fue descrita en un tratado atribuido a Johannes de Garlandia.

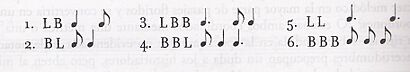

En lugar de usar la forma de las notas para indicar su duración, usaron combinaciones de grupos de notas, llamadas ligaduras. Estas indicaban patrones de longa (nota larga) o breve (nota corta). Había seis patrones básicos, llamados "modos" por Garlandia, que se identificaban con un número:

También se les dieron los nombres de los pies métricos del versus francés o latino: troqueo, yambo, dáctilo, anapesto, espondeo y tribraquio. La unidad básica de tiempo (conocida como tempus), aquí transcrita como una corchea, siempre se anotaba en grupos de tres. Los modos 1 y 5 eran los más comunes y, al parecer, los más antiguos. El modo 4 se usaba rara vez y es posible que se incluyera para completar el sistema.

Además, los ritmos más cortos se veían como "fraccionamientos" (fractio) de los valores modales regulares. Se indicaban con notas adicionales intercaladas en las ligaduras, o con rombos añadidos (currentes).

En teoría, una melodía compuesta en un modo específico consistía en la repetición del patrón, terminando cada frase con un silencio. Pero una melodía así podría ser monótona, por lo que en la práctica el ritmo era más flexible.

La notación franconiana

Los motetes polifónicos de finales del siglo XIII eran en su mayoría silábicos. Esto significa que cada sílaba necesitaba una nota independiente. Por lo tanto, las ligaduras ya no podían usarse para indicar el ritmo, y fue necesario inventar un nuevo sistema de notación musical.

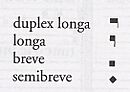

Franco de Colonia, compositor y teórico, organizó el nuevo sistema, llamado notación franconiana en su honor, en su tratado Ars cantus mensurabilis. Por primera vez, las duraciones relativas se indicaban por la forma de las notas. Había cuatro signos:

La notación franconiana se basaba en grupos de tres a partir de la unidad básica, el tempus: tres tempora formaban una perfección, similar a un compás de tres tiempos.

Esta notación dio a los compositores más libertad y variedad rítmica. Esto avanzó aún más con Petrus de Cruce (1270-1300), con quien las tres voces de los motetes comenzaron a moverse a velocidades bastante diferentes entre sí.

La notación del Ars Nova

El Ars Nova, un estilo musical francés iniciado por Philippe de Vitry (1291-1361) en la década de 1310 y que duró hasta la década de 1370, se diferencia de estilos anteriores por dos novedades en la notación del ritmo. Estas se describen en el tratado Ars nova de Vitry y en los tratados de Jehan des Murs. La primera novedad permitía la división doble ("imperfecta") frente a la triple ("perfecta") tradicional. La segunda hacía posible dividir la semibreve, que hasta entonces era el valor más corto, en mínimas.

El sistema resultante ofrecía nuevos tipos de compás y permitía mucha más flexibilidad rítmica, incluyendo, por primera vez, la sincopación. Alrededor de 1340, Des Murs consideró otra novedad, los "signos de mensuración", que son los antecesores de los actuales signos de compás.

El teórico flamenco Jacobo de Lieja (1260-después de 1330) defendió con fuerza el "arte antiguo" (ars antiqua) de finales del siglo XIII en su tratado Speculum musicae contra las nuevas ideas: "¿Dónde agrada tanto esta forma de cantar, este refinamiento excesivo, por el cual, como algunos piensan, las palabras se pierden, la armonía de las consonancias disminuye, el valor de las notas cambia, la perfección se degrada, la imperfección es exaltada y la medida se confunde?"

En la notación del Ars Nova, las unidades de tiempo podían formar grupos de dos o tres notas, con diferentes duraciones. Esto permitía una variedad mucho mayor en los ritmos que se podían escribir. La longa, la breve y la semibreve podían dividirse en dos o tres notas del siguiente valor más pequeño. La división de la longa se llamaba "modo" (modus), la de la breve "tiempo" (tempus) y la de la semibreve "prolación" (prolatio). La división era perfecta o mayor (maior) si era triple, e imperfecta o menor (minor) si era doble.

Las cuatro combinaciones posibles de tiempo y prolación daban lugar a cuatro compases diferentes. Con el tiempo, el tiempo y la prolación se indicaron con una serie de signos de mensuración: un círculo para el tiempo perfecto o un círculo incompleto para el imperfecto, con un punto para la prolación mayor y sin él para la prolación menor. A veces, se usaba un sistema de seis líneas o hexagrama.

En la notación del Ars Nova, la forma de cada nota podía indicar su duración particular, que no cambiaba por las notas que la rodeaban.

La forma de las notas en la notación del Ars Nova es la misma que en la notación franconiana, con la adición de la mínima. En ambos sistemas, las ligaduras se siguieron usando para ciertas combinaciones de longas y breves, como había sido el caso desde la notación de Notre Dame.

El siglo XV

En el siglo XV, se siguió usando la notación del Ars Nova, pero se hicieron algunos cambios en la forma de escribir las notas. Así, alrededor de 1425, los copistas empezaron a escribir las notas con cabezas huecas (a veces, a esta notación se le llama "notación blanca") en lugar de rellenar cada cabeza con tinta ("notación negra").

Esta transformación pudo ocurrir porque en esa época los copistas pasaron de escribir sobre pergamino (piel de cordero o de cabra raspada) a escribir en papel. Rellenar las notas negras sobre la superficie áspera del papel aumentaba el riesgo de que la tinta salpicara o se corriera, arruinando toda la página.

El Renacimiento: las tablaturas

Los compositores del Renacimiento añadieron valores de notas aún más cortos. Cada uno duraba la mitad que la nota inmediatamente superior. Rellenaron la cabeza de una mínima para crear una "semiminima" y añadieron uno o dos indicadores a la semimínima para producir la "fusa" y la "semifusa".

A finales del siglo XVI, la forma de rombo de las notas en la notación renacentista se convirtió en las cabezas redondas que usamos hoy, mientras que las ligaduras dejaron de usarse. Las claves se usaban para adaptar la lectura a cada tesitura vocal, para que el rango de lectura no se saliera demasiado del pentagrama. Aunque las claves se usan desde el siglo XII, fue en el siglo XVI cuando su uso se hizo regular. La barra de compás se añadió en el siglo XVII.

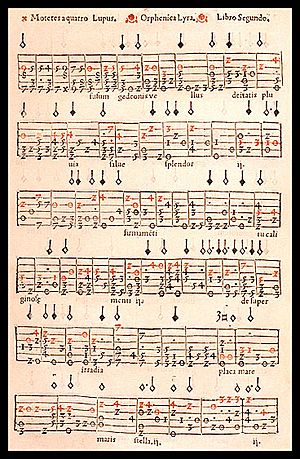

En el Renacimiento también aparecieron las tablaturas. Eran una forma de representar gráficamente las posiciones de la mano al tocar los diferentes acordes en un instrumento de cuerda pulsada (mira el ejemplo de la izquierda), como el laúd o la tiorba, o en instrumentos de teclado (mira el ejemplo de la derecha). Las tablaturas eran muy fáciles de entender y permitían que los aficionados tocaran.

Las tablaturas de órgano eran versiones prácticas de las voces en una pauta con letras o números. Había varios tipos de tablatura, según el país:

- Alemana: Tenía dos modalidades. La antigua, usada entre los siglos XV y XVI, mostraba de seis a ocho líneas unidas por una llave con notas mensurales en la parte superior, y letras en la parte inferior. La nueva, usada entre los siglos XVI y XVIII, representaba todas las voces con letras.

- Española: Usaba notas y números.

- Italiana: Usaba notas dispuestas en sistemas de seis a ocho líneas arriba y de cinco a seis líneas abajo.

- Inglesa: Usaba notas en dos sistemas de seis líneas.

- Francesa: Usaba notas en dos sistemas de cinco líneas.

Las tablaturas de laúd consistían en una escritura de posiciones: la tablatura representaba un sistema de seis líneas que era la imagen de las cuerdas del instrumento. La cuerda más grave estaba en la parte superior, coincidiendo con la posición del diapasón. Los números entre las barras de compás indicaban el traste que debía pisarse y las plicas de las notas señalaban su duración. Estas tablaturas se hicieron muy populares en la década de 1600 en Inglaterra, en las lute song o canciones con laúd.

El Barroco: el bajo cifrado

Ya en el Barroco, tanto la famosa escuela francesa de órgano como los laudistas franceses empezaron a usar agréments. Estos eran adornos diseñados para resaltar las notas importantes y dar carácter a las melodías. Se convirtieron en un elemento fundamental en la música francesa y los músicos los añadían de forma libre e improvisada. Poco después, el uso de agréments pasó a la música vocal.

En el siglo XVII, también se popularizó el uso del bajo continuo (en italiano, basso continuo). Con este sistema, el compositor escribía la melodía o melodías y la línea del bajo, pero dejaba a los músicos que rellenaran los acordes y las voces intermedias adecuadas. Cuando los acordes que debían tocarse eran diferentes de los acordes comunes en su forma básica, o si era necesario añadir notas que no pertenecían al acorde o alteraciones, el compositor solía añadir números encima o debajo de las notas del bajo para indicar las notas requeridas. Esta notación se conoce como bajo cifrado.

En la escritura del bajo cifrado había algunas reglas: una nota sin número indicaba que se le debía añadir una tercera y una quinta. Cuando solo aparecía un 3 o un 4, también se debía tocar la quinta. Un 6 o un 7 implicaban además una tercera. Las alteraciones accidentales se indicaban con el signo correspondiente al lado de los números. Una alteración accidental sin número afectaba a la tercera del acorde (mira los números y sus equivalencias en la tabla).

El Clasicismo: la notación tradicional se asienta

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, se siguió usando la notación tradicional de cabeza redonda, sin apenas cambios. Sin embargo, fue un periodo en el que se extendió el uso de signos y expresiones adicionales que indicaban la dinámica de cada pasaje (qué tan fuerte o suave). Por otro lado, se siguió usando el bajo cifrado barroco en el continuo, pero los agréments de la etapa anterior se fueron abandonando.

El Romanticismo: el canto según la forma de la nota

En el siglo XIX, se siguió usando la notación tradicional en la música instrumental. Pero se abandonaron definitivamente prácticas barrocas, como la escritura de bajos cifrados. Esto se debió a que instrumentos como el clavicémbalo dejaron de usarse a finales del siglo XVIII, al considerarse anticuados. Además, cambiaron las texturas y formas predominantes, surgió la gran orquesta y apareció la figura del director profesional, independiente de los músicos.

Al mismo tiempo, en esta etapa, creció el interés por la música antigua, especialmente del Renacimiento y del Barroco. En este contexto, se estrenaron las pasiones de Johann Sebastian Bach por la Singakademie de Berlín, y se publicaron muchas ediciones de piezas de canto gregoriano. La Iglesia católica promovió activamente, desde mediados de siglo, la composición de música coral sin acompañamiento, inspirada en Palestrina. Los músicos anglicanos recuperaron los clásicos de su tradición, los ortodoxos rusos renovaron su música sacra y las iglesias afroamericanas desarrollaron sus propios estilos de música.

Así, especialmente en las iglesias protestantes de Estados Unidos, surgió un nuevo sistema de notación que reflejaba el nuevo estilo de música vocal, caracterizado por su sencillez y por la homofonía (todas las voces se mueven juntas). Los maestros de coro publicaron canciones nuevas y antiguas en colecciones como Kentucky Harmony (1816), The Southern Harmony (1835) y The Sacred Harp (1844). La forma de interpretar esta música se conoce como shape-note singing o ‘canto según la forma de la nota’. Esto se debe a la notación usada en estas colecciones, donde la forma de la cabeza de las notas indicaba las sílabas de la solmisación, permitiendo una lectura fácil a primera vista de las voces.

Este sistema de notación es una ingeniosa reinvención estadounidense de las sílabas introducidas en el siglo XI por Guido de Arezzo (mira más arriba). La gente común cantaba usando estas colecciones en la iglesia y en reuniones locales y regionales. Aplicaban las sílabas de solmisación la primera vez en cada canción y luego las cantaban en todos los versículos.

Sin embargo, el sistema de notación según la forma de la nota solo se usó para la música vocal religiosa de algunas comunidades cristianas estadounidenses. En el resto de la música de esa época se usó la notación redonda tradicional, la que se usa actualmente. Además, cobraron gran importancia los signos y símbolos que indican dinámicas, tempo y agógica (pequeños cambios de velocidad).

El siglo XX: notación gráfica y libertad musical

En el siglo XX, comenzaron a aparecer nuevas tendencias en la música, lo que a menudo llevó a cambios en la notación. Esto estaba ligado a la experimentación y la búsqueda de cosas nuevas, así como a la dificultad de representar los nuevos efectos musicales con la notación tradicional.

Así, desde los años cincuenta, surgieron diferentes sistemas de notación gráfica. Estos variaban desde símbolos parecidos a los tradicionales hasta notaciones complejas a todo color (notación simbólica). En estas últimas, la transformación gráfica es total, sin referencias al sistema de notación convencional. En muchos casos, buscaban más sorprender visualmente que representar con exactitud la música.

Además, no hay reglas fijas sobre los símbolos o signos usados. Cada compositor o escuela tiene su propio sistema de notación. Al mismo tiempo que surgían estas nuevas formas de escritura, aparecieron músicos y grupos especializados en estudiar e interpretar partituras gráficas. Hasta ahora, ha habido pocos, pero importantes, intentos de algunos expertos para clasificar metódicamente esta nueva tendencia gráfica en las técnicas de composición actuales, para establecer las bases de un nuevo método de notación musical.

El compositor estadounidense John Cage fue pionero en lo que llamó indeterminación. Esta tendencia significa que el compositor deja algunos aspectos de la música sin especificar. Parte de esta idea la tomó de la obra de su amigo Morton Feldman. En piezas como Projection 1 para violonchelo (1950), Feldman usó una notación gráfica para indicar el timbre, el registro y la duración de forma general, en lugar de especificar las notas y duraciones con precisión.

El Concierto para piano y orquesta (1957-1958) de Cage tiene sesenta y tres páginas con varios tipos de notación gráfica. Está pensada para que los músicos la interpreten siguiendo las instrucciones de la partitura. Los sonidos exactos que se producen varían mucho de una interpretación a otra. Otro ejemplo de Cage que usa notación gráfica es Variations IV (1963). En esta obra, usa hojas de plástico transparente con líneas, puntos y otros símbolos, que se superponen al azar y luego se leen como notación.

Muchos compositores adoptaron alguna forma de indeterminación bajo la influencia de Cage. Por ejemplo, Earle Brown escribió Available Forms I (1961) para dieciocho músicos y Available Forms II (1962) para gran orquesta. En estas obras, los músicos interpretan fragmentos completamente escritos en la partitura, pero con cierta libertad para elegir los tonos, el orden y los tempi (velocidades) que determina el director de la orquesta.

Otro ejemplo es la partitura de Klavierstücke XI (1956) de Karlheinz Stockhausen. Consiste en una única hoja grande con diecinueve fragmentos cortos de música que deben tocarse sucesivamente a medida que el ojo del músico los encuentra. Se dan indicaciones para elegir y conectar los segmentos; no es necesario tocarlos todos, cualquiera puede repetirse y la pieza termina después de que el pianista toque cualquier segmento por tercera vez.

Krzysztof Penderecki también usó un tipo de notación gráfica en algunos pasajes de su obra Treno a las Víctimas de Hiroshima (1960) para cincuenta y dos instrumentos de cuerda. Esta obra se basa en texturas y procesos, y proporciona pocos pulsos o valores de notas definidos. En su lugar, mide el tiempo en segundos.

También podemos mencionar al compositor, arquitecto e ingeniero griego Iannis Xenakis, quien basó su música en conceptos matemáticos. En Metastaseis (1954), dio a cada músico de cuerda de la orquesta una parte diferente para tocar y plasmó la música en una serie de gráficos que sugerían los sonidos resultantes.

En el campo de la música electroacústica, algunos artistas han creado partituras visuales para ilustrar diferentes piezas de esta tendencia. Por ejemplo, el artista alemán Rainer Wehinger creó en los años setenta una partitura para la obra Artikulation de György Ligeti. En ella se indican aspectos poco convencionales, como los altavoces activos en cada momento. Sin embargo, este tipo de partituras no buscan servir de apoyo para la música para su interpretación posterior, sino que más bien intentan reflejar una pieza ya creada.

En el siglo XXI, han surgido compositores que están a favor de usar este tipo de notaciones gráficas. En el contexto actual, podemos mencionar a los compositores españoles Manuel Castillo, Jesús Villa Rojo y Ramón Roldán. Ellos usan sistemas de notación basados en la sugerencia, con los que buscan dar al músico un papel más importante en el resultado musical final.

Galería de imágenes

-

Partitura autógrafa de la primera página del preludio de la Suite para laúd n.º 3 en sol menor, BWV 995 de Johann Sebastian Bach, con notación escrita de su propia mano.