Historia colonial de Honduras para niños

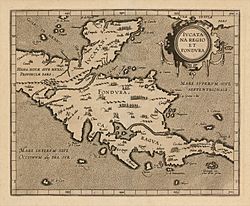

La historia colonial de Honduras abarca el período desde la llegada de los españoles en el siglo XVI hasta la independencia del país en 1821. Durante este tiempo, el territorio de lo que hoy es Honduras estuvo bajo el control de la Capitanía General de Guatemala, que a su vez formaba parte del Virreinato de Nueva España.

Contenido

- Primeros contactos y pueblos originarios

- La llegada de los exploradores (1520-1550)

- El desarrollo colonial (1529-1790)

- Comercio en la colonia

- Autoridades coloniales

- Principales lugares colonizados

- Trujillo

- Puerto Caballos

- Naco

- San Pedro de Puerto Caballos

- Gracias a Dios

- Quimistán

- Villa de Santa María de Comayagua

- Villa de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa

- Tela

- Yoro

- Olanchito

- Ojojona

- Santa Bárbara

- Yuscarán

- Texiguat

- Jerez de la Frontera de Choluteca

- Villa de Choluteca

- Olancho

- Quezailica

- Los Llanos de Santa Rosa

- Nuevos grupos de población

- Viajes a América

- Galería de imágenes

- Véase también

Primeros contactos y pueblos originarios

El explorador Cristóbal Colón llegó a la costa norte de Honduras el 14 de agosto de 1502, durante su cuarto viaje. La primera ceremonia religiosa en tierra firme se realizó en lo que hoy es Trujillo. Pasaron unos veinte años antes de que los exploradores españoles decidieran tomar posesión de estas tierras, donde vivían diversos pueblos indígenas.

En el noroeste, se encontraban pueblos con influencia azteca, como los náhuatl. En el Valle de Naco hasta Trujillo, habitaban descendientes del grupo maya, como los chortís, en la zona de lo que hoy son los departamentos de Cortés, Copán y Ocotepeque.

Los lencas se asentaban en un amplio territorio que hoy incluye Comayagua, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara y Valle. El resto del territorio estaba habitado por pueblos del sureste, como los misquitos, pechs, tawakas y xicaques. La colonización de estas tierras implicó encuentros con estas comunidades organizadas.

La Casa de Contratación

En 1503, en Sevilla, España, se estableció la Casa de Contratación de Indias. Esta institución tenía la importante tarea de supervisar la navegación entre España y las nuevas tierras. Se encargaba de controlar el flujo de materiales y productos, y de decidir quién podía viajar al nuevo continente. También registraba las mercancías que se transportaban por mar.

La llegada de los exploradores (1520-1550)

Entre 1520 y 1530, muchos españoles viajaron a América. Aunque la mayoría se dirigió a otras regiones, algunos llegaron a Honduras.

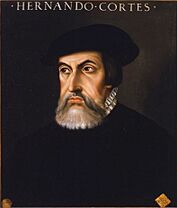

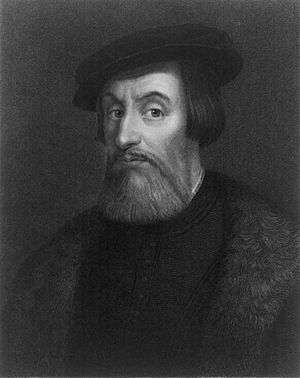

En 1522, una expedición liderada por Gil González Dávila y Andrés Niño exploró el occidente de Nicaragua y llegó al golfo de Fonseca, visitando el sur de lo que se conocía como Higueras o Hibueras (Honduras). Otros exploradores importantes que llegaron a Honduras fueron Cristóbal de Olid en 1524 y Francisco de las Casas en 1525, enviados por Hernán Cortés.

Desafíos y organización del territorio

En 1526, 150 líderes indígenas de Honduras y Nicaragua se levantaron en resistencia. El ejército indígena, liderado por Guatucanola, atacó y quemó la villa minera de Hermosa.

El rey Carlos V firmó en 1526 las Capitulaciones de la Conquista de Yucatán, con la participación de Francisco de Montejo y Pedro de Alvarado. Ese mismo año, se estableció la gobernación de Honduras, nombrando a Diego López de Salcedo como gobernador. Inicialmente, el gobernador residía en Trujillo.

Más tarde, Pedro de Alvarado estableció la capital en la ciudad de Gracias a Dios en 1536. Sin embargo, Francisco de Montejo pensó que Comayagua era un lugar más adecuado por su ubicación geográfica y cercanía a las minas. Este desacuerdo sobre la capital se resolvió en 1543 con la creación de la Real Audiencia de los Confines, que decidió establecer su sede en Gracias a Dios. Así, Gracias se convirtió en la capital de Honduras y tuvo jurisdicción sobre otras regiones como Costa Rica, Chiapas, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Tabasco y Yucatán, hasta que la sede se trasladó a la ciudad de Guatemala. Después, Comayagua se convertiría en la capital hasta la década de 1880.

Durante estos años, hubo conflictos y cambios de gobernadores. En 1531, una nueva ley real intentó prohibir la captura de indígenas para trabajos forzados, pero algunos gobernadores encontraron pretextos para continuar con estas prácticas. En 1533, Andrés de Cereceda fue nombrado gobernador y suspendió la prohibición, argumentando la necesidad de controlar a los grupos rebeldes.

Pedro de Alvarado, como gobernador de Honduras, organizó la distribución de tierras y pueblos en 1536 en la Villa de San Pedro de Puerto Caballos. Esta distribución incluyó 167 pueblos divididos entre 15 oficiales y otras personas.

En 1538, la producción de las minas hondureñas era muy alta, superando los 58,770 pesos. Entre 1540 y 1542, la producción alcanzó los 200,000 pesos, con el trabajo de personas traídas de África y algunos indígenas.

Pedro de Alvarado regresó a Puerto Caballos en 1539. En 1541, se estima que la población indígena de Honduras antes de la llegada de los españoles era de aproximadamente 400,000 personas. Un censo posterior mostró una disminución significativa de esta población.

Pedro de Alvarado falleció en 1541. Después de varios cambios, Francisco de Montejo fue nombrado gobernador. En 1545, llegaron 1500 personas de origen africano a Puerto Caballos para trabajar en las minas de Olancho y Río Guayape.

El desarrollo colonial (1529-1790)

Siglo XVI

Entre 1529 y 1570, los españoles introdujeron en Honduras nuevas semillas, plantas, aves y animales domésticos como ovejas, reses, caballos y cerdos.

En 1530, los españoles se enfrentaron a la resistencia indígena en el occidente. Un líder indígena intentó reunir un ejército de al menos 40,000 personas para oponerse a los españoles. Otro líder, Cicumba, cuya fortaleza estaba en el Valle de Úlua, controlaba el avance de los exploradores. Fue derrotado con la llegada de Pedro de Alvarado desde Guatemala, quien traía 80 españoles y 300 indígenas aliados.

Después de esta resistencia, surgió otro líder indígena, Lempira, conocido como el "Señor de la sierra". En 1537, lideró la "Rebelión de los Lencas" con unos 30,000 guerreros. Las batallas se libraron entre los ríos Comayagua y Úlua. Lempira fue derrotado por los exploradores. Este levantamiento inspiró a otros en Comayagua y San Pedro. Las guerras entre españoles e indígenas fueron intensas, y no fue hasta 1539 que Francisco de Montejo logró el control definitivo del occidente y centro, avanzando hacia el oriente hasta Olancho. Para 1550, todo el territorio estaba bajo control español.

Una ley prohibía que los indígenas fueran cargados con más de 50 libras de peso y también establecía un tributo para los nativos de entre 16 y 50 años que trabajaban para los exploradores. Esta situación contribuyó a la disminución de la población indígena.

En 1560, la explotación de la mina de oro del Guayape en Honduras generaba grandes ingresos para la Corona Española. Un informe indicó que el "Quinto Real" (una quinta parte de lo extraído) ascendía a 350,000 pesos de oro, lo que significaba que se habían obtenido 1,750,000 pesos de oro de esa zona.

En 1574, un censo de las nuevas tierras mostró que de casi dos millones de habitantes, solo el 1.3% eran españoles. Honduras, o Hibueras, tenía 16,155 habitantes y solo 360 personas que pagaban tributo.

La gobernación de Honduras se dividió en 1579 en dos provincias: Comayagua y Tegucigalpa, con varias subdelegaciones llamadas Partidos.

En 1589, se comenzaron a registrar los tributos indígenas de las regiones norte, sur y occidente. Al este, el territorio no había sido explorado por completo, y existían pueblos indígenas sin contacto con los colonizadores. Se estableció una frontera entre los territorios colonizados y los no colonizados. Las ciudades "fronterizas" como Catacamas, Danlí, Juticalpa y Manto, a menudo eran atacadas por indígenas misquitos y zambos, quienes a veces recibían apoyo de los ingleses.

Misiones religiosas

La Corona Española ordenó a los frailes que enseñaran la fe cristiana a los indígenas. Para ello, los frailes primero aprendieron las lenguas locales. En 1591, los Mercedarios tenían a su cargo cuatro parroquias indígenas donde se hablaban las lenguas Care, Mexicana y Lenca.

Los primeros frailes en aprender estas lenguas fueron los de la Orden de la Merced y la Orden Franciscana, quienes luego bautizaron a los indígenas. Para 1628, Honduras contaba con tres monasterios franciscanos y dos de la Orden de la Merced.

Siglo XVII

En 1603, durante la guerra entre Inglaterra y España, los ingleses atacaron Puerto Caballos (actual Puerto Cortés). Entre 1644 y 1647, Melchor Alonso Tamayo, caballero de la Orden de Malta, fue nombrado Capitán General y Gobernador de Honduras.

La lengua Care se hablaba en pueblos como Comayagua, Gracias a Dios y Jutibuca. La lengua lecha o mexicana se hablaba en Ahuanterique, Alubaren y Lamani.

Reorganización de poblados

Los pueblos indígenas que adoptaron la fe cristiana cambiaron sus nombres, a menudo combinando el nombre de un santo con una parte de su nombre indígena original. Por ejemplo, San Andrés de Orocuina o Santa Ana de Ula.

Avance de las órdenes religiosas

Durante el siglo XVII, se construyeron y ampliaron varias iglesias importantes en Honduras, que se convirtieron en símbolos de la presencia española y la fe católica. Aunque muchas iglesias se iniciaron en el siglo XVI, fue en el XVII cuando se consolidaron o reconstruyeron con estilos arquitectónicos como el barroco o el renacentista colonial. Esto se debió a la expansión de órdenes como los franciscanos y mercedarios, que fundaron misiones y ayudaron a organizar la vida local.

Se observó una mezcla de elementos europeos e indígenas en el arte y la arquitectura, como las "capillas de indios" en algunas iglesias. Aunque las ciudades aún no tenían el mismo desarrollo que otros centros urbanos del virreinato, Comayagua creció como un importante centro urbano para la administración y la economía ganadera. Por ello, se inició la segunda fase de construcción de la Catedral de la Inmaculada Concepción, con un diseño más grande y elaborado, que tardó de 1611 a 1634 en completarse.

Siglo XVIII

Después de la guerra de sucesión española, Honduras era una provincia lejana y poco desarrollada, con una economía basada principalmente en la ganadería y la minería limitada. La estabilidad política después del conflicto permitió un crecimiento lento pero constante de ciudades como Comayagua y Tegucigalpa.

Transformaciones urbanas

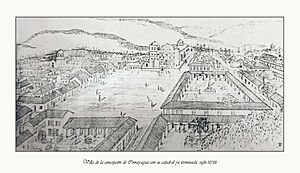

Con las reformas borbónicas, llegaron cambios a la región. Las ciudades hondureñas del siglo XVIII comenzaron a crecer y consolidarse. Comayagua, como centro del poder colonial, experimentó renovaciones urbanas. La catedral se terminó en 1715, y se construyeron acueductos y fuentes.

Tegucigalpa también tuvo un crecimiento económico y demográfico. Su población aumentó, surgieron nuevos barrios y se fortalecieron las instituciones religiosas y civiles. La actividad minera atrajo a comerciantes, artesanos y trabajadores, lo que hizo la vida urbana más dinámica. Aunque seguía siendo una ciudad colonial sencilla, Tegucigalpa ya mostraba señales de convertirse en un futuro centro político de Honduras.

Durante este siglo, se construyeron, reformaron y consolidaron varios edificios religiosos, administrativos y defensivos en Honduras. Muchas casas coloniales se ampliaron, se edificaron instalaciones para la administración de los recursos extraídos, y se crearon nuevas infraestructuras para la población, como fuentes públicas de agua.

Al mismo tiempo, se reforzó la protección militar de las costas debido a los ataques de piratas y la presión de otras potencias coloniales. Por primera vez desde la conquista, Honduras comenzó a experimentar un verdadero desarrollo urbano, impulsado por las reformas administrativas de la monarquía borbónica. Las ciudades, antes dispersas, empezaron a consolidar su diseño urbano.

Presencia británica

En 1732, Guillermo Pitt fundó Río Tinto (Black River) para asegurar el control británico de esta región, con el apoyo de alianzas con los misquitos. Su actividad principal era el contrabando y la tala de árboles como la caoba. También intentaron establecer plantaciones de caña de azúcar, utilizando a seiscientas personas de origen africano para el trabajo.

En 1762, se produjo un acuerdo para el transporte de personas de origen africano para trabajos forzados. Los gobernadores de algunas provincias negociaron con un comerciante de Cádiz para que les proporcionara personas de África.

Durante la guerra entre Inglaterra y España (1779-1783), hubo combates para expulsar a los británicos de sus asentamientos en Honduras. En 1779, poco después de terminar la fortaleza de San Fernando, los británicos la ocuparon. Matías de Gálvez, Capitán General de Guatemala, reunió fuerzas y los expulsó el 5 de enero de 1781. Hubo otros combates, como la batalla naval de Tela (1779).

Los españoles lograron una importante victoria en la Expedición a San Juan (1780), que buscaba controlar la estratégica ciudad de Granada (actual Nicaragua). El apoyo de las poblaciones de San Miguel Guancapla y Choluteca fue clave para la victoria del ejército de Matías de Gálvez. Con la victoria en la batalla de Roatán, se logró expulsar a los británicos de las Islas de la Bahía. El Tratado de París de 1783 puso fin al control británico sobre Río Tinto, Roatán y cabo Gracias a Dios.

Reorganización territorial

El 23 de diciembre de 1786, Honduras se reorganizó y formó parte de la Capitanía General de Guatemala. Comprendía dos partidos: Comayagua, que era la capital de la intendencia y sede del arzobispado, y Tegucigalpa. La intendencia estaba dirigida por un gobernador-intendente nombrado por el rey, quien residía en Comayagua.

Comercio en la colonia

Honduras estuvo bajo el control del Imperio Español durante trescientos años hasta su independencia en 1821. Durante este tiempo, las colonias mantuvieron una estrecha relación comercial con España y otras colonias americanas.

En 1526, el comerciante Diego de Aguilar llegó al puerto de Triunfo de la Cruz con un barco cargado de mercancías. Esto muestra cómo el comercio era posible entre España y las nuevas tierras.

Entre 1714 y 1725, la Corona Española buscó fortalecer la economía en las colonias americanas. Se crearon cinco compañías de comercio con privilegios especiales para exportar e importar productos. La Compañía de Honduras, fundada en 1714, operaba cerca de las costas.

Trujillo y Olancho se convirtieron en los primeros exportadores de ganado. A partir de 1787, el comercio con Cuba creció, y el ganado se traía de haciendas de Olancho, Olanchito, Trujillo y Yoro. También se realizaban transacciones con asentamientos británicos en Roatán, Belice y colonia de Jamaica. En 1860, Honduras exportó una gran cantidad de ganado a Cuba.

Los precios de los productos variaban. En 1797, un barril de harina costaba 13.50 pesos, y en 1801, subió a 24 pesos. El vino, la sidra, el aceite, las almendras y el azúcar también tenían sus precios.

Las primeras exportaciones de Honduras fueron la minería (oro y plata), el tabaco, el añil, la zarzaparrilla, frutas, cueros y astas de buey. La minería tuvo su mayor auge entre 1585 y 1610, luego disminuyó.

En 1804, llegaron barcos al puerto de Trujillo con mercancías para Guatemala, León y Guayaquil. En 1811, el barco "San Miguel" llegó al puerto de Cádiz desde Honduras y La Habana, transportando frutas y dinero.

En el siglo XIX, algunos productos y alimentos tenían que ser importados, como azúcar, ajos, café, carnes, especias, harinas, mantequilla y té. También se importaban objetos como cofres, cristalería, espejos y muebles, algunos de España y otros de Cuba.

Autoridades coloniales

Al principio, el gobernador de Santo Domingo era el máximo representante de la monarquía española en los nuevos territorios, seguido por el gobernador de Cuba, Diego Velásquez. Más tarde, en 1535, se consolidó el Virreinato de Nueva España, con sede en México. La Capitanía General de Santiago de los Caballeros, con sede en Guatemala, era la autoridad principal para la Provincia de Honduras. Luego, el territorio se reorganizó, creando las alcaldías mayores de Comayagua, Tegucigalpa y Nueva Zaragoza (hoy Ocotepeque), relacionadas con la exportación de metales preciosos.

En el siglo XVII, los funcionarios más importantes de la corona española eran el Gobernador, el Corregidor y el Alcalde Mayor. También tenían un alto nivel social el alto clero (obispos), los encomenderos y los hacendados.

Principales lugares colonizados

Varios asentamientos fueron fundados en Honduras durante la época colonial:

- 3 de mayo de 1524: Villa del Triunfo de la Cruz, por Cristóbal de Olid.

- 8 de septiembre de 1525: Villa de la Natividad, por Hernán Cortés.

- 1526: Villa de la Frontera de Cáceres, por Bartolomé de la Celada.

- 1534: Villa de Buena Esperanza-Naco, por Andrés de Cereceda.

- 1535: Villa de Jerez de la Frontera de Choluteca, por Cristóbal de la Cueva.

- 1536: San Pedro de Puerto Caballos, por Pedro de Alvarado, y Gracias a Dios, por Gonzalo de Alvarado.

- 1537: Villa de la Inmaculada Concepción de Comayagua, por Alonso de Cáceres.

- 1540: San Jorge de Olancho, seguida de la Villa de Nueva Salamanca.

Las rutas que los españoles trazaron en Honduras se registraron hasta 1547. Por ejemplo, de Puerto Caballos a San Pedro había unas 14 leguas, y de San Pedro a Gracias a Dios, 35 leguas. La Mosquitia (Taguzgalpa) aún no había sido explorada.

En 1547, el Obispo Cristóbal de Pedraza describió la provincia de Honduras como un territorio con poca población, incluso de indígenas, mencionando que se podían recorrer 30 leguas sin encontrar un pueblo.

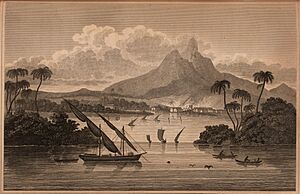

Trujillo

El explorador Cristóbal Colón desembarcó el 14 de agosto de 1502. La villa de Trujillo fue fundada el 18 de mayo de 1524 por el capitán Juan de Medina, con una población inicial de 40 españoles. Trujillo fue un puerto importante, similar a Cartagena o La Habana. Su jurisdicción abarcaba desde Punta Castilla hasta el río Tinto al este y la Villa de Sonaguera al suroeste.

En 1530, Trujillo tenía 1,000 indígenas, pero en 1547, el obispo Pedraza informó que solo quedaban entre 150 y 180 indígenas en los pueblos cercanos. En 1539, Trujillo tenía 16 o 17 encomiendas, pero estaba menos desarrollada comercialmente que Gracias a Dios y Comayagua.

En 1551, se construyó la fortaleza de Santa Bárbara para proteger la bahía y el puerto. Sin embargo, la villa fue atacada varias veces por piratas: en 1558 por franceses, en 1576 por Andrew Barrer, en 1633 por ingleses, en 1638 por holandeses, en 1641 por Dieguillo “el Mulato”, y en 1643 por Guillermo Jackson, quien la quemó después de saquearla. También sufrió ataques en 1668, 1689 y 1742.

El monasterio fundado en Trujillo por los misioneros fue trasladado a Comayagua debido a los ataques. En 1782, el capitán general Matías de Gálvez lideró una ofensiva para recuperar los asentamientos perdidos. El apoyo financiero de La Habana fue crucial. Para 1789, las exenciones fiscales en el puerto de Trujillo beneficiaron la economía.

En 1821, al momento de la independencia de Honduras, Trujillo tenía una población de solo 148 personas.

Puerto Caballos

Puerto Caballos, fundado como San Gil de Buena Vista por Gil González Dávila, se convirtió rápidamente en uno de los principales puertos del Mar Caribe. En 1539, tenía una población inicial de seis españoles. Desde aquí, partieron los primeros 60 hombres para explorar y fundar pueblos, como la Villa de Buena Esperanza, cerca de Naco, donde comenzaron los levantamientos indígenas.

En 1558, fue atacado por piratas junto con Trujillo. En 1570, fue atacado por corsarios. En 1575, Cristóbal Newport atacó con 40 barcos, saqueando y quemando la población. Entre 1578 y 1580, Guillermo Parker intentó un asalto con 350 ingleses, pero fue rechazado. En 1603, hubo otro ataque. En 1604, su importancia se trasladó a Santo Tomás de Castilla en Guatemala. En 1639, piratas atacaron Puerto Caballos y la boca del Río Úlua. Entre 1660 y 1665, Juan Nao el Olanés atacó el puerto, torturó a los habitantes e incendió la ciudad.

Naco

Naco fue explorado, saqueado y abandonado entre 1524 y 1533. En 1533, Andrés de Cereceda ordenó la captura de los rebeldes. En 1534, Cereceda fundó Buena Vista cerca de Naco. En 1535, informó que el poblado tenía entre 400 y 500 casas con aproximadamente 1,500 indígenas. En ese mismo año, el gobernador Diego de Albitez fue envenenado allí.

En 1539, el gobernador Francisco de Montejo estimó que Naco tenía alrededor de 10,000 hombres. Naco y Quimistán eran pueblos importantes en la jerarquía española.

San Pedro de Puerto Caballos

Antiguamente, el asentamiento era de los indígenas "Tholoma". Fue fundado el 27 de junio de 1536 por el capitán Pedro de Alvarado, con el nombre de San Pedro de Puerto Caballos, y una población de 30 a 39 españoles. El 4 de julio de 1893, fue elevada a cabecera municipal del departamento de Cortés.

La primera distribución de tierras indígenas se realizó en San Pedro de Puerto Caballos en 1536, donde se distribuyeron 150 pueblos en encomienda, de los cuales dieciocho estaban en el Valle del Úlua.

Gracias a Dios

Fue fundada en 1536 con el nombre de Gracias a Dios por el capitán Gonzalo Alvarado y Chávez, primo de Pedro de Alvarado, a orillas del Río Higuito. Inicialmente, Gracias a Dios se fundó con 95 españoles en 1536.

Diego García de Celis informó que el poblado de Gracias tenía entre 2,000 y 3,000 casas.

El 14 de enero de 1539, Gracias fue elevada a municipio. Su importancia comercial provenía de las minas, los cultivos de añil y la ganadería. El 16 de mayo de 1544, se estableció en Gracias la "Real Audiencia y Chancillería de los Confines de Guatemala y Nicaragua", con jurisdicción desde Yucatán hasta Nicaragua. Su primer Presidente fue Don Alonso de Maldonado y Solís. Esta corte se trasladó a Guatemala en 1549 debido a la lejanía y dificultad del camino. En 1550, se fundó un monasterio por la Orden Mercedaria. En 1700, la ciudad era el Partido de Gracias, bajo la Intendencia de Comayagua/Honduras.

Desde Gracias, los españoles exploraron y colonizaron el amplio territorio de los Lencas, fundando pueblos como Santiago de la Iguala (1526), Gualan (1576), Erandique (1600) y Candelaria (1607).

Quimistán

En 1535, Andrés de Cereceda informó que Quimistán era un pueblo avanzado con 25 pueblos bajo su control, y entre 300 y 2,000 casas. El poblado pertenecía al Curato de Tencoa.

Villa de Santa María de Comayagua

Fue fundada en 1537 por el capitán Alonso de Cáceres, con una población inicial de 35 españoles. En 1539, el poblado tenía entre 35 y 40 encomiendas. El 3 de septiembre de 1543, el rey Felipe II ordenó la creación de la Real Audiencia de los Confines en la Villa de Concepción de Comayagua. El nombre fue cambiado a Villa de Nueva Valladolid en honor a la ciudad de Valladolid en España. El 20 de diciembre de 1557, el rey Felipe II le otorgó el título de ciudad. En ese tiempo, Comayagua tenía un Convento de la orden Mercedaria, fundado en 1553, y una iglesia construida en 1551.

En 1561, el fraile Jerónimo de Corella trasladó la sede episcopal de Trujillo a Comayagua, fundando así el Obispado de Comayagua. La ciudad fue considerada una capital por su ubicación central y su cercanía a las minas de oro y plata. En 1585, se construyó la primera catedral de la Inmaculada Concepción, cuyas obras terminaron en 1715, siendo la catedral más grande de Honduras en esos años.

Durante el período colonial, Comayagua fue el principal centro de arte y cultura de la región, y albergaba el Colegio Tridentino de San Agustín, un importante centro de estudios. En 1788, Comayagua fue nombrada Intendencia, absorbiendo políticamente a Tegucigalpa y Gracias a Dios, aunque Tegucigalpa mantenía su crecimiento económico gracias a la minería de plata. Los registros de población de 1781 a 1821 en el Valle de Comayagua muestran un crecimiento, con una gran parte de la población siendo "mulatos y pardos".

Villa de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa

Conocida como Taguzgalpa en 1536, con registros de presencia indígena. El 29 de septiembre de 1578, se fundó la Real Villa de San Miguel de Tegucigalpa de Heredia por García Valverde. Juan José de la Cueva fue nombrado primer Alcalde Mayor. Tegucigalpa, que hoy es una ciudad, era un asentamiento indígena que fue reubicado al descubrirse yacimientos de oro y plata. Otras minas importantes estaban en Santa Lucía, Ojojona y Guasucurán. A finales del siglo XVI, las minas de Tegucigalpa y Santa Lucía enviaban una parte de su producción al Virreinato en Guatemala y a las arcas reales. En 1580, Tegucigalpa tenía 30 minas de plata, de las cuales se extrajeron 12,500 marcos de plata en 1584, con el trabajo de personas de origen africano.

Fray Antonio Vásquez de Espinoza, un misionero, describió Tegucigalpa en 1621 como un "Rico real de Minas de Plata", ubicada a unas 16 leguas de Comayagua, en medio de pinares. Mencionó que tenía un clima agradable todo el año, abundancia de trigo, maíz, frijoles y frutas, y muchas haciendas de ganado. La villa tenía más de cien familias españolas, personas de origen africano e indígenas que trabajaban en las minas. Contaba con una iglesia principal, un Convento de San Francisco y un hospital.

Honduras y León (Nicaragua) exportaban alrededor de 30,000 pesos de oro al año. Cuando el oro escaseó, el principal recurso fueron las personas para el trabajo forzado.

En 1698, algunas personas de origen africano registradas en la Alcaldía de Tegucigalpa escaparon de las minas y se dedicaron a la agricultura en haciendas cercanas. En 1777, un censo de la Parroquia de San Miguel de Tegucigalpa indicó que el 66% de la población estaba compuesta por "mulatos".

Tela

Fundada el 3 de mayo de 1524 por el capitán español Cristóbal de Olid, como Triunfo de la Cruz. Fue un punto de encuentro para navegantes de Cuba y México. La villa fue poblada principalmente por indígenas y personas de origen africano.

Yoro

Fundado en 1649 por personas de origen africano libres.

Olanchito

En 1786, la villa de Olanchito, a 22 leguas de Trujillo y 50 de Comayagua, formaba parte de la jurisdicción de Yoro y de la provincia de Comayagua. Tenía una población de 1,478 habitantes, incluyendo 105 españoles, 986 ladinos adultos y 387 indígenas.

Ojojona

La villa de Ojojona fue fundada en 1579 por mineros españoles que trabajaban en las minas de oro y plata de la zona. En 1739, ya existían títulos de tierras del "Pueblo de Ojojona". En 1791, figuraba como cabecera de curato. Fue uno de los principales centros de extracción de plata de la provincia de Honduras.

Santa Bárbara

Fundada entre el 4 y 6 de mayo de 1643 como paraje de cataquilles. La segunda fundación fue en 1761, cuando el sitio fue comprado por varios españoles. En el censo de población de 1790, era uno de los pueblos que formaban el curato de Tocoa.

Yuscarán

Fundada en 1730 como San José de Yuscarán por personas que explotaban las minas de las Quemazones y Guayabillas. Según los registros mineros, existían unas 32 minas en el sitio. En 1801, un registro de habitantes mostró 17 familias españolas, 212 familias ladinas y 72 solteros.

Yuscarán fue un importante centro de migración europea, atrayendo a empresarios mineros españoles, criollos, suizos, alemanes y franceses.

Texiguat

Fue un asentamiento chorotega, registrado en 1606 como Teguciguata. En 1673, el Capitán General del reino de Guatemala, Francisco de Escobedo, ordenó que los indígenas de la alcaldía de Texiguat fueran reubicados a la fuerza en un poblado. Texiguat recibió el título de municipio en 1702 con el nombre de San Antonio de Texiguat.

Jerez de la Frontera de Choluteca

Jorge de Alvarado envió una expedición al valle de Naco al mando de Cristóbal de la Cueva, quien llegó a Naco en 1535 y luego fundó Jerez de la Frontera de Choluteca el 8 de diciembre de 1541, donde encontró resistencia indígena liderada por el líder Zoçumba.

El cronista Juan López de Velasco describió Jerez de la Frontera como un pueblo de treinta familias españolas, con pueblos indígenas en su jurisdicción.

En 1602, se fundó el Cabildo de la Villa de Jerez de la Frontera de Choluteca. En 1625, fray Antonio Vásquez de Espinoza mencionó que en Jerez de la Frontera de Choluteca residían alrededor de 60 familias españolas.

Villa de Choluteca

Fundada como la Villa de Choluteca en 1692, cuando la Real Audiencia de Guatemala autorizó el traslado de la población al margen sur del río homónimo. Se ordenó el trazado de la ciudad y la construcción de la Plaza, la iglesia de la Merced y otros edificios.

En 1775, el Teniente de caballería Ildefonso Ignacio de Domezain solicitó la construcción de un cabildo y una cárcel para la Villa de la Inmaculada Concepción de Choluteca. En 1777, una inundación del río llevó a la construcción de una mejor catedral.

Olancho

Esta gran extensión de terreno era llamada “Huilancho” por los indígenas. Su colonización se centró en la minería y la ganadería. En 1542, 1544 y 1546, hubo levantamientos en las minas. El de 1544 fue importante, ya que personas de origen africano, apoyadas por indígenas, tomaron el control de las minas. La revuelta fue controlada por el capitán Rodrigo de Anaya con el apoyo de la gobernación de Cuba. Para 1550, la región estaba pacificada, y los españoles comenzaron a fundar pueblos y a enseñar la fe cristiana a los indígenas a partir de 1600.

Fray Esteban Verdelete informó en 1611 que en el Valle de Olancho había muchos campos de caña de azúcar, plátanos, cacao, maíz, camotes, yuca, piñas, chile y algodón. Fray Espino describió en 1674 las casas de los indígenas Payas del Valle de Olancho como "chozas fabricadas con hojas anchas a la orilla del río, muy pequeñas".

San Jorge de Olancho tenía una población inicial de 25 a 30 españoles en 1542.

Quezailica

Poblado indígena llamado “Quezalich-can”. En 1582, el sitio estaba registrado como propiedad de Urbano Escobar. El pueblo de San Miguel de Quezailica fue fundado el 16 de julio de 1676. Su economía se basaba en la ganadería y el cultivo. Era importante porque los productos de añil de Guatemala pasaban por aquí hacia Puerto Caballos.

Los Llanos de Santa Rosa

En el siglo XVII, era una meseta utilizada para el tránsito de Guatemala a Gracias. En 1705, el capitán español Juan García de la Candelaria compró el sitio llamado “Los Llanos” para establecer su hacienda. En 1750, sus descendientes usaban las tierras para la siembra, la ganadería y el cultivo de añil para la exportación. Más tarde, llegaron más compradores con el cultivo de tabaco.

Debido a la buena calidad del tabaco, hubo una migración de personas desde Gracias, Comayagua, San Pedro de Puerto Caballos y lugares cercanos. En 1766, se estableció la Renta del Tabaco, y en 1795, se terminó de construir el edificio de la “Real Factoría de Tabacos”. La aldea principal se convirtió en pueblo, separándose de la parroquia de Quezailica. En 1803, se terminó la Catedral de la Virgen de Santa Rosa de Lima, y el sitio cambió su nombre a Los Llanos de Santa Rosa. El municipio se fundó con este nombre en 1812, con Mariano Pineda como primer alcalde. En 1817, había unas 300 familias registradas, lo que llevó a que en 1843 se le diera el título de ciudad de Santa Rosa.

Nuevos grupos de población

Los ingleses tomaron el control del archipiélago de Islas de la Bahía. En la segunda mitad del siglo XVIII, se formaron dos nuevos grupos de población a lo largo de la costa caribeña: las personas de origen africano de habla inglesa y los Garífunas. Los Garífunas fueron reubicados por los ingleses de la Isla de San Vicente y llegaron el 12 de abril de 1797 a la Isla de Roatán, bajo control inglés, logrando asilo en el territorio español de la costa norte de Honduras.

Durante el siglo XVIII, los censos mostraron que la mayoría de la población en Honduras eran ladinos, seguidos por mestizos (mezcla de indígenas y españoles blancos) y mulatos (mezcla de españoles blancos y personas de origen africano). A principios del siglo XIX, los ladinos hondureños eran 51,000 de un total de 57,000 habitantes, de los cuales el 60% eran mulatos y el 34% mestizos. Se estimaba que la población garífuna en 1813 estaba entre 4,000 y 6,000 personas en la zona de Trujillo. La población total de Honduras en la primera década de este siglo era de 128,000 habitantes.

Viajes a América

Los españoles que viajaron a Honduras se establecieron principalmente en las zonas occidente y centro. Los registros de emigrantes españoles a América muestran un flujo constante a lo largo de los siglos.

La Corona Española tenía reglas estrictas para quienes deseaban viajar a las nuevas tierras. Por ejemplo, se esperaba que los hombres casados en España que vivían en América regresaran con sus esposas. También se prohibía dar permisos a los casados en España para residir en las Indias.

En 1600, el Virreinato de Guatemala tenía 480,000 habitantes. Para 1640, los registros indicaban que muchas personas estaban dejando España para ir a América.

Viajeros a Honduras

Así se registraban los pasajeros españoles que viajaban a las nuevas tierras:

| Número pasajero | Nombre | Datos | destino/fecha |

|---|---|---|---|

| 1152 | Garcí Gonzáles | Trigueros, hijo de Diego Martínez y Ana García, en compañía de Elvira Gonzáles (su tía) | Honduras/ 11 de diciembre de 1566 |

| 3235 | Juan Bernal | Sevilla, hijo de Alonso Martín de Álamo y Juana López | Honduras/ 14 de julio |

| 3236 | Gregorio Matute | Hita, hijo de Juan de Matute y María Coronel | Honduras/ 14 de julio |

| 3237 | Antón Ganzo | Hita, soltero, hijo de Juan Ganzo y de Isabel, trabajador de Gregorio Matute |

Honduras/ 14 de julio |

| 3238 | Hernando Matute | Hita, soltero, hijo de Juan Matute y María Coronel | Honduras/ 14 de julio |

| 3239 | Juan Lanza | Hita, soltero, hijo de Juan Lanza y Catalina de Niel, como trabajador |

Honduras/ 14 de julio |

| 3240 | Ana de Melgar | Hita, soltera, hija de Diego de Melgar y Catalina de Giles | Honduras/ 14 de julio |

| 3241 | Juana Pérez | Hita, soltera, hija de Alonso d Peña e Isabel López, trabajadora de Ana Melgar |

Honduras/ 14 de julio |

| 3242 | Beatriz de Garay | Hita, soltera, hija de Cristóbal Enríquez y María Ochoa de Garay | Honduras/ 14 de julio |

| 3243 | Sancho de Murga | Hita, soltero, hijo de Hernando de Murga y María Núñez de Amendaño | Honduras/ 14 de julio |

| 3354 | Manuel de León | Lisboa, Portugal, comerciante | Honduras/ 25 de octubre |

| 3759 | Juan Gutiérrez de Amaya | Pueblo de Sancho Pérez, casado, como mercader por tres años |

Honduras/ 25 de octubre |

| 3765 | Gregorio de Estrada | Jerez de la Frontera, soltero, Nombrado Tesorero de la Cruzada |

Honduras/ 25 de octubre |

| 3324 | Bartolomé Dávila Melgajero | Jerez de la Frontera, soltero, hijo de García Dávila y Leonor de Melgajero, trabajador del Gobernador Diego de Herrera |

Honduras/ 9 de junio |

Trabajo forzado y población

Entre 1492 y 1600, muchas personas de origen africano fueron traídas a América para trabajar en minas, haciendas y cultivos. Hacia 1570, la América española tenía una población de 9,827,150 indígenas, 138,000 blancos y 260,000 mestizos y personas de origen africano.

La reina Isabel deseaba que los indígenas fueran tratados con bondad. Los expertos de Salamanca habían determinado que los indígenas tenían alma, por lo que la reina pidió un mejor trato para ellos. Las leyes reales buscaban proteger a los indígenas, pero a menudo se modificaban para beneficiar los intereses económicos del imperio y de algunos gobernadores.

El rey Carlos V afirmó: "Nuestro principal intento y voluntad siempre ha sido y es la conservación y aumento de los indios."

Registros de habitantes totales en el territorio de Honduras:

- 1524-1600: Honduras tenía una población indígena de 400,000 personas que pagaban tributo.

- 1538: Honduras registraba 30,000 habitantes indígenas.

- 1539: Honduras registraba 15,000 habitantes indígenas.

- 1541: Honduras registraba 8,000 indígenas que pagaban tributo.

- 1550: Honduras registraba 5,000 indígenas que pagaban tributo.

- 1567: Honduras registraba 1,500 indígenas que pagaban tributo.

El tributo en 1553 era de 60 unidades, y el valor del tributo era de 54. Un Peso equivalía a 8 Reales.

En Centroamérica, el total de personas traídas para trabajo forzado entre 1492 y 1870 alcanzó los 21,000. Con la independencia declarada en 1821, Honduras abolió el trabajo forzado, mientras que otros países aún lo mantenían.

Galería de imágenes

Véase también

- Anexo:Gobernadores de Comayagua

- Capitanía General de Guatemala

- Casa de Contratación de Indias

- Ciudad colonial española

- Colonización española de América

- Conquista de Honduras

- Consejo de Indias

- Derecho indiano

- Emigrante español

- Historia de Honduras

- Imperio español

- Indiano

- Inmigración española en Honduras

- Intendencia de Comayagua

- Mestizaje en América

- Nueva España

- Provincia de Honduras

- Real Audiencia de Guatemala

- Virrey